СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

"Адаптация первоклассника" диагностические материалы

Подборка диагностических материалов в помощь учителю начальных классов и психологу

Просмотр содержимого документа

«"Адаптация первоклассника" диагностические материалы»

Фамилия, имя ребенка ____________________________________________________________________

Дата рождения ___________________________________________________________________________

Возраст при поступлении ______ Дата поступления ____________________________________________

| Дни наблюдений |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Адаптационные данные: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Настроение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Аппетит |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Завтрак |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Обед |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Полдник |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Сон: засыпание, длительность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Активность: в игре, в речи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Взаимоотношения с детьми |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Взаимоотношения со взрослыми |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

положительно +

неустойчиво + –

отрицательно –

болел – б.;

дома – д.

Анализ адаптации всех поступивших детей _______

Течение адаптации Легкая адаптация ________

(от 8 до 16 дней) (число, %)

Адаптация средней тяжести _________

(до 30 дней) (число, %)

Адаптация тяжелая _________

Диагностический листЦель: формирование учителем заказа школьному психологу исследования возможных причин отставания учащегося в обучении.

В чем, на ваш взгляд, более всего проявляются проблемы ребенка:

в усвоении учебного материала;

в приобретении навыка учебной деятельности?

В чем затрудняется ребенок при выполнении учебных заданий?

Как ребенок реагирует на встречу с трудностями?

Какие качества ребенка, по вашему мнению, помогают ему с ними справиться?

Какие качества ребенка, по вашему мнению, мешают с ними справиться?

Какие задания, какой вид работы выполняет ребенок самостоятельно?

В чем он, на ваш взгляд, наиболее успешен?

Какой вид помощи ребенку вы предлагаете:

общее подбадривание типа: «Ты это сможешь, тебе это по силам»;

наводящий вопрос: «На какое правило это задание?»;

показ начала действия;

показ всего решения?

Работаете ли вы с ребенком индивидуально? На уроке? После урока?

Как происходят индивидуальные занятия:

снова объясняете задание: более подробно, развернуто;

выясняете, что ребенок усвоил, ищите момент затруднения;

оставляете ребенка после урока для проведения контроля за выполнением заданий?

Укажите проблему, которая тревожит вас в работе с данным учеником.

|

| Вопросы для изучения | Да | Нет | Частично |

| 1. | Соблюдение игрового режима |

|

|

|

| 2. | Наличие игровой площадки по возрасту детей |

|

|

|

| 3. | Расположение и хранение игрушек |

|

|

|

| 4. | Соблюдение правил пользования игрушками |

|

|

|

| 5. | Подбор игрушек и других материалов в соответствии с тематикой игр |

|

|

|

| 6. | Оказание помощи воспитателем детям в осуществлении игровых замыслов |

|

|

|

| 7. | Создание положительных эмоций |

|

|

|

| 8. | Присутствует ли информация, которая связана с содержанием отображаемой жизненной ситуации |

|

|

|

| 9. | Меняется ли в процессе игры игровая среда (игрушки-заместители, игровой материал) |

|

|

|

| 10. | Все ли задействованы в игре? |

|

|

|

| 11. | Умеют ли распределять роли? |

|

|

|

| 12. | Создаёт ли воспитатель проблемную ситуацию для выявления знаний о чём-либо? |

|

|

|

| 13. | Присутствуют ли отрицательные качества: |

|

|

|

| 14. | Умеют ли дети решать коллективные задачи? |

|

|

|

| 15. | Правильно ли воспитатель понимает свою роль в руководстве игрой? |

|

|

|

| 16. | Развивается ли игровая деятельность с учётом уровня развития детей? |

|

|

|

| 17. | Доиграли ли до конца? |

|

|

|

| 18. | Обсуждается ли с детьми прошедшая игра? |

|

|

|

| 19. | Доступен ли игровой материал для использования его детьми? |

|

|

|

| 20. | Имеет ли в игре отражение знаний о профессиях взрослых? |

|

|

|

| 21. | Какие приёмы, побуждающие к началу игры, использовал воспитатель: |

|

|

|

| 22. | Изменяют ли предметно-игровую среду с учётом практического и игрового опыта? |

|

|

|

| 23. | Умеют ли ориентироваться в игровой задаче? |

|

|

|

| 24. | Проявляется ли творчество в создании игры (выбор темы) |

|

|

|

| 25. | Рождаются ли во время игры новые варианты? |

|

|

|

| 26. | Обсуждение с детьми и оценивание игры |

|

|

|

Дата проверки _______________ Группа _______________

Рекомендации ______________________________

Вопросник-характеристика младшего школьника (для обследования неуспевающих младших школьников)Данный формализованный вопросник-характеристика был разработан для обследования неуспевающих младших школьников Л.Ф. Чупровым и М.С. Певзнер.

1. Ф.И.О. неуспевающего учащегося _______________

2. Возраст _______ (Дата рождения _______)

3. Класс ____ школа № _____ Год обучения _____

4. Продолжительность обучения у данного учителя _______________

5. Учился в других школах _______________

6. Дублировал классы _______________

7. Состав семьи (полный, неполный) _______________

8. Моральная атмосфера в семье _______________

9. Наличие в семье условий для занятий и отношение родителей к неуспеваемости ребенка _______________

10. Не успевает (по всем предметам, по нескольким, по одному) _____________

11. Характер затруднений (постоянные, временные, продолжительные) _______

12. Как усвоена программа:

а) по чтению _______________

б) по письму _______________

в) по математике _______________

г) по другим предметам _______________

13. Как относится учащийся к своим неудачам в обучении _______________ (безразлично, тяжело переживает, стремится преодолеть затруднения или становится пассивным, теряет интерес к работе, или проявляет усилия при преодолении учебных трудностей и т.п.)

14. Реакция учащегося на оценку его работы _______________

15. Какие виды помощи применялись учителем для преодоления обнаруженных трудностей _______________

16. Нуждается ли в занятиях у логопеда (занимался, не занимался) _______________

17. Результаты работы по п. 15 и п. 16 _______________

18. Понимает ли ребенок требования учителя _______________

19. Как работает ребенок в классе (может ли он активно, целеустремленно работать, отвечать на вопросы и задавать вопросы в случае непонимания и т.п.) _______________

20. Работоспособность _______ (если плохая, то, как она проявляется):

а) отвлекаемость, рассеянность, плохая концентрация внимания, увеличение количества ошибок к концу урока, занятий;

б) сонливость, покраснение, потливость, жалобы на головную боль и т.п.

21. Особенности развития познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и речи ребенка _______________

22. Общая характеристика личности учащегося (положительные и отрицательные стороны его личности, характера) _______________

23. Наличие пропусков занятий и их причина _______________

24. Основные трудности и причины отставания (по мнению учителя) _______________

25. Поведение в классе _______________

26. Поведение на переменах _______________

27. Взаимоотношения со сверстниками _______________

28. Имеет друзей (одного с ним возраста, старше младше) _______________

29. Часто ли бывает объектом агрессии со стороны одноклассников или старших учащихся _______________

30. Наличие вредных привычек _______________

31. Имеются ли необычности, странности в поведении (в чем они выражаются) _______________

Дата _______________ Подпись учителя _______________

К анализу и интерпретации данных вопросника-характеристики. Для уровня симптоматической психологической диагностики порой достаточно бывает пристального исследования данных педагогической характеристики, изучения продуктов учебной деятельности и сведений по академической успеваемости.

При добросовестном заполнении вопросника-характеристики учителем и при вдумчивом его чтении практическим психологом, перед ним раскрывается целый пласт ценных сведений о ребенке, имеющих первостепенное диагностическое значение. В тех же случаях, когда учитель не ведет наблюдение за своими учащимися, а характеристики заполняют завучи или социальные педагоги - это документ не может служить информативным итогом наблюдения за учеником.

Рассмотрим пункты вопросника-характеристики более подробно.

(1, 2, 3). Формальные данные, позволяют зафиксировать данные о ребенке и тем самым идентифицировать его. Они обязательны для заполнения.

(4). Продолжительность обучения у данного учителя позволяет определить временной период, зафиксированный в наблюдении за учебной деятельностью ребенка.

(5). Этот пункт может свидетельствовать о вынужденной миграции (по работе, по службе) или характеризовать скрытое депрессивное состояние у родителей, проявляющееся только в «желании к перемене мест». Нередки случаи, когда родители специально меняют школы, учителей, отправляют ребенка в другой населенный пункт к родственникам, оттягивая тем самым время обследования ребенка в ПМПК.

(6). Сведения о дублировании дают возможность обратить внимание на уточнение причины, по которой ребенок оставался на второй год. Было ли это обусловлено пропусками по болезни или академической неуспеваемостью.

(7). Сведения о составе семьи (такие как образование, род занятий, сведения о несовершеннолетних членах семьи) позволяют составить представления о социальной адаптации других членов семьи, успехах в обучении у других детей из этой семьи. Состав семьи (полный или неполный) сам по себе не является диагностическим критерием, но позволяют обратить внимание на причины, не позволившие родителям проживать вместе. Сведения по этому вопросу характеристики могут служить отправным пунктом при сборе анамнестических данных.

(8). Моральная атмосфера в семье представляется на основе мнения учителя. В целом сам по себе морально-психологический климат может сказываться как на положении ребенка в семье, возможностях помощи ему со стороны взрослых и на условиях для подготовки к урокам, так и на «прогнозируемые» семьей успехах ребенка в дальнейшем. Дети стараются оправдывать заниженные ожидания их успехов со стороны родителей.

(9). Как и наличие условий для занятий, так и отношение родителей к неуспеваемости ребенка является важным диагностическим показателем. Любая деятельность, в том числе и учебная, протекает в единстве внутренних и внешних условий. В качестве внутренних выступают наличие знаний, умений, системы в них и мотивационной готовности к осуществлению учебной деятельности. Как внешние выступают обстоятельства, создающие определенные благоприятные или способствующие деятельности условия. В отдельных случаях именно внешние условия могут затруднять и даже делать невозможным ее выполнение.

(10, 11, 12). Ответы на эти вопросы позволяют получить эмпирическую характеристику школьной неуспеваемости. Она может быть тотальной (по всем без исключения предметам), парциальной (по одному или двум), эпизодической. Причем состояние учебных навыков отражает в какой-то мере возможную причину. В случае тотальной стойкой неуспеваемости возникают в первую очередь подозрения об интеллектуальном нарушении, парциальная – чаще свидетельствует либо об отсутствии системы знаний или о специфической причине. Так неуспеваемость по чтению и письму, даже при внешне удовлетворительных речевых проявлениях требует углубленного логопедического исследования ребенка. Эпизодическая неуспеваемость может возникать как результат отсутствия систематичности в занятиях.

(13). Отношение к своим неудачам и реакция учащегося на оценку дают материал к раздумьям о зрелости ребенка или о наличии у него соматической ослабленности. Для уточнения этого вопроса привлекаются медицинские данные.

(14). Реакция учащегося на оценку его работы также является важным диагностическим симптомом. Обычно зрелый к школьному обучению ребенок бывает информирован о значении оценки и отметки. Дети могут расстраиваться, а порой и глубоко переживать по поводу недостаточной для них оценке их учебного труда. У некоторых детей с интеллектуальным снижением реакция на оценку может отсутствовать.

(15). Важным является установить, какого рода помощь оказывалась ребенку со стороны учителя (усиление контроля и помощи при выполнении классных заданий, облегчение и индивидуализация заданий при фронтальной работе класса, дополнительные занятия после уроков, дополнительные задания на дом, указания родителям как помочь ребенку при выполнении домашних заданий и т.п.). Иногда именно в этом пункте выявляется результативность или неправильная тактика учителя во взаимоотношении с учащимся. Например, дополнительные задания для ребенка с нарушенной умственной работоспособностью не принесут положительного результата, а только еще более ухудшат его результаты.

(16). Этот пункт согласуется с ответами на вопрос под номером 12 и одновременно характеризует состояние рабочего взаимодействия семьи и учителя. Если ребенок нуждался в занятиях с логопедом, но родители это проигнорировали, то причина может крыться в особых установках семьи к нарушению в развитии ребенка.

(17). Вопрос отражает результативность и оправданность усилий педагога по преодолению учебных затруднений у ребенка.

(18, 19, 20). В ответах на эту группу вопросов выясняются такие симптомы как способность ребенка понимать требования учителя по отношению к нему, характер его работы в классе и состояние общей и умственной работоспособности. В частности, чем глубже нарушения работоспособности, тем более они получают соматические проявления. Если у ребенка с гиперактивностью и нарушениями внимания проявления нарушений работоспособности выступают как не неспособность к сосредоточенной целенаправленной деятельности, то у спокойного, но с недостаточным уровнем сформированности учебных навыков, ошибки появляются в процессе ответственного задания. Ребенок с нарушением активационных механизмов пользуется внешними опорами для сосредоточения (проговаривание вслух). Глубокие нарушения работоспособности, особенно при астенических состояниях, проявляются признаками тормозности, выключения из деятельности, а порой и внешними проявлениями вегетативного плана (покраснение или побледнение кожных покровов, повышенная потливость).

(21). В этом пункте чаще отмечаются предположения учителя об особенностях познавательной процессов у младшего школьника (восприятия, памяти, мышления, воображения). Здесь не требуется какого-либо экспериментального исследования психологических феноменов (хотя в программах подготовки учителей при анализе характеристики в отдельных учебных заведениях это требуют от студентов). В то же время, такие признаки как фрагментарность восприятия, плохое запоминание при большом количестве повторений и тренировочных заданий, трудности в выделении главной мысли, проблемы в отгадывании загадок и т.п. дают определенные данные для психолога.

(22). Важным является и вопрос об особенностях личности ребенка. Во-первых, эти данные позволяют установить отношение к ребенку со стороны самого учителя. Во-вторых, позволяют на феноменологическом уровне получить какие-нибудь ценные диагностические данные о ребенке. В-третьих, эти сведения позволят проявлять правильный индивидуальный подход к ребенку в дальнейшем.

(23). Среди причин неуспеваемости младших школьников наличие пропусков занятий занимает не последнее место. В результате у ребенка не формируется системы знаний, позволяющей им усваивать последующий материал. Причины пропусков могут быть как по болезни, так и в результате бесконтрольности со стороны родителей. У проблемных детей причины пропусков могут быть вызваны самим посещением школы (ребенок боится наказаний за плохие школьные успехи, боится сверстников или старших школьников). Во всех этих случаях по возможности необходимо определить причину пропусков.

(24). Не мало важным является выявить объяснение со стороны учителя основных трудностей и причины отставания. Грамотный и ответственный учитель, как правило, способен весьма точно установить причину неуспеваемости.

(25). Поведение в классе при детальном его описании позволяет выявить сформированы ли у ребенка мотивы учебной деятельности, каковы его внимание, работоспособность. По поведению во время классных занятий можно выявить, насколько включен ребенок в учебную деятельность.

(26). Резкие различия в поведенческой активности на переменах позволяют судить о зрелости ребенка. Известно, что дети с ЗПР более активны и раскованы в это время школьной жизни.

(27, 28). Взаимоотношения со сверстниками позволяют выявить как симптомы, лежащие в основе «клевания», так и по уровню личностного развития ребенка. В частности, дети менее зрелые предпочитают общаться со сверстниками младшего, чем они сами возраста. Выбор в друзья старших детей может свидетельствовать о более высоком уровне развития и интересов у ребенка, а иногда дети просто ищут покровительство у старших. Умственно отсталые учащиеся не могут найти себе друзей в стенах школы.

(29). Часто ли бывает объектом агрессии со стороны одноклассников или старших учащихся. Проблемные дети: тревожные, с нарушенной коммуникативностью, с «явными нарушениями» в развитии наиболее часто попадают в разряд тех, кого «клюют» другие.

(30). Наличие вредных привычек тоже может сказываться на успеваемости. О том, что такая вредная привычка как никотинизм (табакокурение) влияет отрицательно на умственную работоспособность успеваемость и поведение ребенка в целом известно давно. Такие патологические привычки, как токсикомания тоже сказываются на успеваемости. Кроме этих могут наблюдаться и такие как стремление брать чужие вещи. Это уже личностная характеристика.

(31). Любые необычности, странности в поведении ребенка должны послужить отправным пунктом для более пристального психопатологического исследования ребенка. Хотя для психолога они и могут быть недоступными в силу отсутствия соответствующей компетенции. В процессе психодиагностики необходимо соблюдать границы компетенции и когда симптоматика выходит за эти пределы – воспользоваться консультацией специалиста-смежника (в данном случае детского врача-психиатра).

Примечание. При анализе вопросника-характеристики необходимо обсуждение непосредственное как с учителем, так и с родителем, представляющим ребенка на ПМПК. При общении с родителями, особенно с матерями, могут выявляться защитные реакции оправдания неуспехов ребенка. На самом деле – это защитная реакция собственного «Я» и своей бытовой педагогической несостоятельности. Не исключена возможность, столкнуться с проявлениями у демонстративных родителей синдрома Мюнхгаузена. Для эффективного воспитания ребенка одинаково вредны и очень хорошие родители и очень плохие.

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. ЛускановойТебе нравится в школе?

не очень

нравится

не нравится

Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?

чаще хочется остаться дома

бывает по-разному

иду с радостью

Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?

не знаю

остался бы дома

пошел бы в школу

Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?

не нравится

бывает по-разному

нравится

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?

хотел бы

не хотел бы

не знаю

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?

не знаю

не хотел бы

хотел бы

Ты часто рассказываешь о школе родителям?

часто

редко

не рассказываю

Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?

точно не знаю

хотел бы

не хотел бы

У тебя в классе много друзей?

мало

много

нет друзей

Тебе нравятся твои одноклассники?

нравятся

не очень

не нравятся

| № вопроса | оценка за 1-й ответ | оценка за 2-й ответ | оценка за 3-й ответ |

| 1 | 1 | 3 | 0 |

| 2 | 0 | 1 | 3 |

| 3 | 1 | 0 | 3 |

| 4 | 3 | 1 | 0 |

| 5 | 0 | 3 | 1 |

| 6 | 1 | 3 | 0 |

| 7 | 3 | 1 | 0 |

| 8 | 1 | 0 | 3 |

| 9 | 1 | 3 | 0 |

| 10 | 3 | 1 | 0 |

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности.

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация.

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью.

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации.

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация.

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой.

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка.

Исследование профессиональной направленности личности учителяЦель исследования: выявить значимость для учителя некоторых аспектов педагогической деятельности (склонность к организаторской деятельности, направленность на предмет), его потребность в общении, в одобрении, а также значимость интеллигентности его поведения.

Материалы и оборудование: методика «Оценка профессиональной направленности личности учителя». (Рогов, Е.И. Учитель как объект психологического исследования / Е.И. Рогов. – М., 1998.)

Процедура исследованияИнструкция: В данном опроснике перечислены свойства, которые могут быть присущи вам в большей или меньшей степени. При этом возможны два варианта ответов:

а) «верно, описываемое свойство нетипично для моего поведения или присуще мне в большей степени»;

б) «неверно, описываемое свойство нетипично для моего поведения или присуще мне в минимальной степени».

Прочитав утверждение и выбрав один из вариантов ответа, следует отметить его на листе для ответов, зачеркнув соответствующую букву.

Текст опросникаЯ бы вполне мог жить один, вдали от людей (а, б).

Я часто подавляю других своей самоуверенностью (а, б).

Твердые знания по моему предмету могут существенно облегчить жизнь человека (а, б).

Люди должны больше, чем сейчас, придерживаться законов морали (а, б).

Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть ее в библиотеку (а, б).

Мой идеал рабочей обстановки – тихая комната с рабочим столом (а, б).

Люди говорят, что мне нравится делать все своим оригинальным способом (а, б).

Среди моих идеалов видное место занимают личности ученых, сделавших большой вклад в дисциплину, которую я преподаю (а, б).

Окружающие считают, что на грубость я просто не способен (а, б).

Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет (а, б).

Бывает, что все утро я ни с кем не хочу разговаривать (а, б).

Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка (а, б).

Большинство моих друзей – люди, интересы которых имеют много общего с моей профессией (а, б).

Я подолгу анализирую свое поведение (а, б).

Дома я веду себя за столом так же, как в ресторане (а, б).

В компании я предоставляю другим возможность шутить и рассказывать всякие истории (а, б).

Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решение (а, б).

Если у меня есть немного свободного времени, то я предпочитаю почитать что-нибудь по моей дисциплине (а, б).

Мне неудобно дурачиться в компании, даже если другие это делают (а, б).

Иногда я люблю позлословить об отсутствующих (а, б).

Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их (а, б).

Я редко выступаю вразрез с мнением коллектива (а, б).

Мне больше нравятся люди, хорошо знающие свою профессию, независимо от их личностных особенностей (а, б).

Я не могу быть равнодушным к проблемам других (а, б).

Я всегда охотно признаю свои ошибки (а, б).

Худшее наказание для меня – одиночество (а, б).

Усилия, затраченные на составление планов, не стоят того (а, б).

В школьные годы я пополнял свои знания, читая специальную литературу (а, б).

Я не осуждаю человека за обман тех, кто позволяет себя обманывать (а, б).

У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу (а, б).

Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю (а, б).

Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности (а, б).

Наука – это то, что больше всего интересует меня в жизни (а, б).

Окружающие считают мою семью интеллигентной (а, б).

Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что с собой взять (а, б).

Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди (а, б).

Если есть выбор, то я предпочитаю организовать внеклассное мероприятие, чем рассказывать ученикам что-нибудь по предмету (а, б).

Основная задача учителя – передать ученику знания по предмету (а, б).

Я люблю читать книги и статьи на темы нравственности, морали, этики (а, б).

Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами (а, б).

Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно рады меня видеть (а, б).

Думаю, мне понравилась бы работа, связанная с ответственной административно-хозяйственной деятельностью (а, б).

Я вряд ли расстроюсь, если придется провести свой отпуск, обучаясь на курсах повышения квалификации (а, б).

Моя любезность часто не нравится другим людям (а, б).

Были случаи, когда я завидовал удаче других (а, б).

Если мне кто-нибудь нагрубит, то я могу быстро забыть об этом (а, б).

Как правило, окружающие прислушиваются к моим предложениям (а, б).

Если бы мне удалось перенестись на короткое время в будущее, то я в первую очередь набрал бы книг по моему предмету (а, б).

Я проявляю большой интерес к судьбе других (а, б).

Я никогда не говорил с улыбкой неприятных вещей (а, б).

Каждый ответ оценивается 1 баллом. В зависимости от направленности педагогической деятельности все утверждения опросника (с учетом возможного ответа – а или б) разбиты на группы (шкалы). По каждой шкале можно набрать максимум 10 баллов. Ниже перечисляются шкалы и соответствующие им позиции опросника.

«Организованность» – 2а, 7а, 12а, 17а, 22б, 27б, 32б, 37а, 42а, 47а.

«Направленность на предмет» – 3а, 8а, 13а, 18а, 23а, 28а, 33а, 39а, 43а, 48а.

«Коммуникатор» – 1б, 6б, 11б, 16б, 21а, 26а, 31а, 36а, 41а, 46а.

«Мотивация одобрения» – 5а, 10а, 15а, 20б, 25а, 30а, 35а, 40б, 45б, 50а.

«Интеллигентность» – 4а, 9а, 14а, 19а, 24а, 29б, 34а, 39а, 44а, 49а.

Шкала, по которой опрашиваемый набирает более 7 баллов, характеризует ярко выраженную направленность педагогической деятельности.

Анализ психологической подсистемы взаимодействия учитель-ученик на уроке (по Б.С. Тетенькину) Учитель _______________

Предмет _______________

Класс _______________

Дата _______________

Психолог _______________

| Основные показатели | Оценка |

| А. Эмоциональный фон урока |

|

| 1. оформление и оборудование кабинета? |

|

| 2. санитарно-гигиенические условия помещения? |

|

| 3. внешность учителя? |

|

| 4. внешность учеников? |

|

| 5. Оборудование к данному уроку? |

|

| Б. Установка |

|

| 1. Стимулировать деятельность учащихся через постановку задач? |

|

| 2. Вызывать у учащихся соответствующие эмоции к предмету изучения? |

|

| 3. Организовать деятельность учащихся соответственно поставленным задачам урока? |

|

| В. Моделирование общения на уроке |

|

| 1. Соответствует ли модель предстоящего общения содержанию урока? |

|

| 2. Изменилась ли модель общения в соответствии с изменившимися условиями организации урока? |

|

| Г. Организация непосредственного общения на уроке |

|

| 1. В стадии зрительного общения выявиь факторы психологического барьера? |

|

| 2. Свести к минимуму психологический барьер с учащимися? |

|

| 3. Подобрать соответствующий способ ликвидации психологического барьера учителя с учащимися? |

|

| Д. Управление общением |

|

| 1. Найти индивидуальный подход к каждому ученику в системе общения? |

|

| 2. Корректировать деятельность учеников? |

|

| 3. Изменить свою деятельность в соответствии с изменением деятельности учеников? |

|

| Е. Анализ осуществленной учителем системы общения |

|

| 1. Смог ли учитель поэтапно проанализировать осуществленную систему общения? |

|

| Ж. Управление деятельностью анализаторов |

|

| 1. Насколько рационально переключается деятельность отдельных анализаторов учащихся посредством чередования методов и приемов, применяемых учителем? |

|

| 2. Рациональна ли общая нагрузка на деятельность анализаторов учащихся в течение всего урока? |

|

| З. Управление восприятиями учащихся |

|

| 1. Осуществляет ли учитель контакт с учащимися, опираясь на особенности их преобладающего восприятия (аудиальные, визуальные, кинестетические)? |

|

| 2. Соответствует ли внешняя деятельность учащихся на уроке особенностям их восприятия? |

|

| И. Управление представлениями |

|

| 1. Опиарется ли учитель на опыт прошлой и настоящей деятельности учащихся при формировании образцов изучаемых предметов и явлений? |

|

| 2. Исходит ли учитель от простого к сложному при формировании представлений? |

|

| К. Управление воображением |

|

| 1. Удается ли учителю стимулировать деятельность репродуктирующего (воспроизводящего) воображения? |

|

| 2. Стремится ли учитель перевести воспроизводящее воображение учащихся на творческий уровень? |

|

| 3. Насколько целесообразна деятельность учителя по развитию творческого воображения учащихся? |

|

| Л. Правление памятью |

|

| 1. Активизирует ли учитель деятельность памяти учащихся с учетом всех ее компонентов: запечатление-сохранение-воспроизведение (узнавание)? |

|

| 2. Владеет ли учитель приемами мнемологии? |

|

| 3. Адекватны ли применяемые им формы активизации памяти учащихся их возрастным особенностям? |

|

| М. Управление речью |

|

| 1. Соответствуют ли культура и стиль речи учителя задачам урока и возрастным особенностям учащихся? |

|

| 2. Насколько умело учитель осуществляет деятельность по формированию культуры речи учащихся? |

|

| 3. Соответствует ли речь учителя системе поэтапного усвоения умственных действий учащихся? |

|

| Н. Управление мыслительной деятельностью учащихся |

|

| 1. Опирается ли учитель на возрастные особенности учащихся при активизации их мыслительных процессов? |

|

| 2. Специфичны ли методы и приемы активизации мышления учащихся по отношению к предмету изучения? |

|

| 3. Целесообразны ли осуществляемые учителем межпредметные связи? |

|

| 4. Удается ли учителю стимулировать коллективное мышление учащихся с учетом их индивидуальности? |

|

| О. Управление вниманием учителя. Насколько рационально учитель: |

|

| 1. распределяет свое внимание на уроке? |

|

| 2. Стимулирует учебную деятельность всех учащихся класса? |

|

| 3. Переключает свое внимание на отдельные группы учащихся, а также отдельных учеников? |

|

| П. Управление вниманием учащихся |

|

| 1. Насколько удается учителю сосредоточить внимание учащихся на предмете изучения? |

|

| 2. Своевременно ли осуществляется переключение внимания учащихся с одного объекта на другой? |

|

| 3. Рациональны ли приемы переключения внимания учащихся? |

|

| Р. Управление волевыми процессами учителя |

|

| 1. Способствует ли волевая деятельность учителя созданию благоприятного психологического климата урока? |

|

| 2. Как проявляются такие волевые качества учителя, как самообладание, выдержка, требовательность, в сочетании с этическими нормами? |

|

| С. Управление волевыми процессами учащихся |

|

| 1. Способствует ли волевая деятельность учащихся решению задач урока? |

|

| 2. Проявляются ли такие волевые качества учащихся, как дисциплинированность, сдержанность и др., в соответствующих ситуациях урока? |

|

| Т. Управление темпераментом учащихся. Насколько стимулирует учитель: |

|

| 1. Познавательную деятельность учащихся различных зон активности? |

|

| 2. Взаимодействие с учащимися, проявляющими на уроке особенности темперамента? |

|

| У. Роль педагогической оценки в стимулировании развития личностных качеств учащихся. В какой степени: |

|

| 1. Удалось учителю оценить всех учащихся? |

|

| 2. Оценка учителя носит парциальный характер? (Оценка частичной деятельности). |

|

| 3. Стимулируют оценки познавательную активность учащихся? |

|

| 4. Учитель владеет арсеналом парциальных оценок? |

|

| 5. Чувствует себя каждый ученик класса равноправным членом работоспособного коллектива? |

|

| Ф. Психологический климат урока |

|

| 1. Удалось ли учителю создать равновесие психических состояний участников процесса обучения на уроке? |

|

| 2. Соответствовал ли психологический климат урока характеру осуществленной деятельности? |

|

| 3. Носила ли деятельность учителя характер, направленный на активизацию адекватно-стимулирующей деятельности учащихся? |

|

По результатам пятибалльной оценки каждого показателя от А до Ф выводится средний балл группы и составляется номограмма. Делаются выводы и соответственно с психологом составляются программа психолого-педагогической коррекции.

Анкета для самооценки толерантности учителяОтветьте на приведенные ниже вопросы. Варианты ответов: «да», «нет», «иногда бывает». Отметьте подходящий Вам ответ в таблице. Полученные баллы сложите. Важно получить положительную суммарную оценку своего умения быть толерантным в общении с ребенком. Если у Вас получился отрицательный результат, стоит задуматься о своем отношении к учащимся. В каждом вопросе содержится совет, рекомендация.

| № | Вопрос | Да | Нет | Иногда бывает |

| 1 | Всегда ли Вы помните об индивидуальности ребенка? | +1 | –1 | 0 |

| 2 | Отличается ли стиль Ваших отношений с «плохим» и «хорошим» школьником? | –1 | +1 | 0 |

| 3 | Препятствуете ли Вы неуспевающим и несимпатичным Вам учащимся активно участвовать в коллективных делах? | –1 | +1 | 0 |

| 4 | Часто ли Вы жалуетесь на детей их родителям? | –1 | +1 | 0 |

| 5 | Позволяете ли Вы себе в присутствии детей нелестные высказывания в адрес коллег? | –1 | +1 | 0 |

| 6 | Позволяете ли Вы себе в присутствии детей резкие высказывания в адрес их сверстников из параллельных классов? | –1 | +1 | 0 |

| 7 | Поощряете ли Вы открыто лидеров, противопоставляя их группе ребят или класса? | –1 | +1 | 0 |

| 8 | Позволяете ли Вы себе резкие высказывания по поводу внешнего вида учащихся? | –1 | +1 | 0 |

| 9 | Хватает ли у Вас терпения разъяснить ребенку возможности негативных последствий его поступка или решения? | +1 | –1 | 0 |

| 10 | Демонстрируете ли Вы любовь к отдельным учащимся? | –1 | +1 | 0 |

Назначение. Методика ориентирована на определение психологического климата по трем критериям - эмоциональному, моральному и деловому.

Инструкция. Испытуемым предлагается три вопроса:

а) Всегда ли учащихся вашего класса волнуют успехи и неудачи друг друга в учебе?

б) Всегда ли учащиеся вашего класса оказывают помощь друг другу в учебе?

в) Все ли учащиеся вашего класса ответственно относятся к учебе?

Дается инструкция: «По каждому вопросу оцените свой класс, пользуясь пятибалльной шкалой».

Всегда волнует - 5

Чаще волнует - 4

Волнует в половине случаев - 3

Чаще не волнует - 2

Совсем не волнует - 1

Пусть испытуемый дал по предложенным вопросам следующие оценки: а - 4; б - 4; в - 3.

Обработка и интерпретация результатов

Вычисляется средний балл группы: (А + Б + В) ЗхП

где А, Б, В - балльные оценки по вопросам; П - число испытуемых. Пусть X = 3,8

Критерии оценки. Если:

а) X 4,5 балла, показатель психологического климата высокий, оценка 3 балла.

б) 3,5

в) В остальных случаях показатель психологического климата низкий, оценка 1 балл. В нашем случае Х = 3,8, оценка 2 балла.

Цель: определение преобладающего типа памяти.

Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках; секундомер.

Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, дождь, цветок, кастрюля, попугай.

Для запоминания при зрительном восприятии: самолет, груша, ручка, зима, свеча, поле, молния, орех, сковородка, утка.

Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: пароход, слива, линейка, лето, абажур, река, гром, ягода, тарелка, гусь.

Для запоминания при комбинированном восприятии: поезд, вишня, тетрадь, осень, торшер, поляна, гроза, гриб, чашка, курица.

Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, которые он должен постараться запомнить и по команде экспериментатора записать.

Читается первый ряд слов. Интервал между словами при чтении – 3 секунды; записывать их ученик должен после 10-секундного перерыва после окончания чтения всего ряда; затем отдых 10 минут.

Предложите ученику про себя прочитать слова второго ряда, которые экспонируются в течение одной минуты, и записать те, которые он сумел запомнить. Отдых 10 минут.

Экспериментатор читает ученику слова третьего ряда, а испытуемый шепотом повторяет каждое из них и «записывает» в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.

Экспериментатор показывает ученику слова четвертого ряда, читает их ему. Испытуемый повторяет каждое слово шепотом, «записывает» в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.

Обработка и анализ результатов. О преобладающем типе памяти испытуемого можно сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (С). C= a / 10, где а – количество правильно воспроизведенных слов. Тип памяти определяется по тому, в каком из рядов было большее воспроизведение слов. Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, темДиагностика памяти Изучение кратковременной и долговременной вербальной памяти Методика «Заучивание 10 слов»Одна из наиболее часто применяющихся методик предложена А.Р. Лурия, используется для оценки состояния памяти, утомляемости, активности внимания.

Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей мере, чем при использовании остальных методик, необходима тишина: при наличии каких-либо разговоров в комнате опыт проводить нецелесообразно. Перед началом опыта экспериментатор должен записать в одну строчку ряд коротких (односложных и двусложных) слов. Слова нужно подобрать простые, разнообразные и не имеющие между собой никакой связи. Обычно каждый экспериментатор пользуется каким-либо одним рядом слов.

Однако необходимо использовать несколько наборов, чтобы дети не могли их друг от друга услышать. В данном эксперименте очень важна большая точность произнесения и неизменность инструкции.

Инструкция состоит из нескольких этапов.

Первое объяснение: «Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. Когда кончу читать, сразу же повтори столько, сколько запомнишь. Повторять можно в любом порядке, порядок роли не играет. Понятно?»

Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый повторяет слова, экспериментатор ставит в своем протоколе крестики под этими словами. Затем экспериментатор продолжает инструкцию (второй этап).

Протокол эксперимента| Количество повторений | Лес | Хлеб | Окно | Стул | Вода | Брат | Конь | Гриб | Игла | Мед | Огонь |

| 1 | + |

| + |

| + | + |

|

|

|

| + |

| 2 | + |

| + |

|

| + |

| + |

|

| + |

| 3 | + | + |

|

| + | + |

| + |

|

| + |

| 4 | + | + |

|

|

|

|

|

|

| + |

|

| 5 | + | + |

|

| + | + |

| + |

|

| + |

| Спустя час |

| О |

|

|

| О |

| О |

|

| О |

Второе объяснение: «Сейчас я снова прочту те же самые слова, и ты опять должен(на) повторить их – и те, которые уже назвал(а), и те, которые в первый раз пропустил (а), – все вместе, в любом порядке».

Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые воспроизвел испытуемый.

Затем опыт снова повторяется 2, 4 и 5 раз, но уже без каких-либо инструкций. Экспериментатор просто говорит: «Еще раз».

Если испытуемый называет какие-либо лишние слова, экспериментатор обязательно записывает их рядом с крестиками, а если слова эти повторяются, ставит крестики и под ними.

В случае если ребенок пытается вставлять в процессе опыта какие-либо реплики, экспериментатор его останавливает. Никаких разговоров во время этого опыта допускать нельзя.

После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к другим экспериментам, а в конце исследования, т. е. примерно спустя 50-60 мин, снова просит воспроизвести эти слова (без напоминания).

Чтобы не ошибиться, эти повторения лучше отмечать не крестиками, а кружочками.

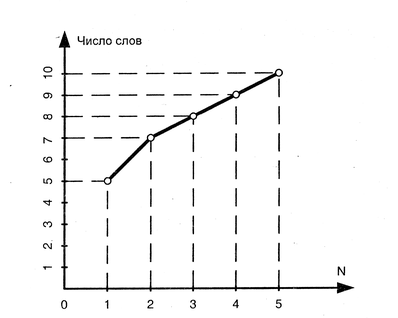

По этому протоколу может быть составлена «кривая запоминания». Для этого по горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по вертикальной – число правильно воспроизведенных слов.

По форме кривой можно делать некоторые выводы относительно особенностей запоминания. Установлено, что у здоровых детей школьного возраста «кривая запоминания» носит примерно такой характер: 5, 7, 9 или 6, 8, 9 или 5, 7, 10 и т.д., т.е. к третьему повторению испытуемый воспроизводит 9 или 10 слов; при последующих повторениях (всего не меньше пяти раз) количество воспроизводимых слов 9-10. Приведенный протокол говорит о том, что умственно отсталые дети воспроизводят сравнительно меньшее количество слов. Кроме того, в этом протоколе отмечено, что испытуемый воспроизвел одно лишнее слово — огонь, в дальнейшем при повторении он «застрял» на этой ошибке. Такие повторяющиеся «лишние» слова, по наблюдениям отдельных психологов, встречаются при исследовании больных детей, страдающих текущими органическими заболеваниями мозга. Особенно много таких «лишних» слов продуцируют дети в состоянии расторможенности.

«Кривая запоминания» может указывать и на ослабление активного внимания, и на выраженную утомляемость. Так, например, иногда ребенок ко второму разу воспроизводит 8 или 9 слов, а при последующих пробах припоминает все меньшее и меньшее количество слов. В жизни такой ученик обычно страдает забывчивостью и рассеянностью. В основе такой забывчивости лежит преходящая астения, истощаемость внимания. Кривая в таких случаях не обязательно резко падает вниз, иногда она принимает зигзагообразный характер, свидетельствующий о неустойчивости внимания, о его колебаниях.

В отдельных, сравнительно редких случаях дети воспроизводят от раза к разу одинаковое количество одних и тех же слов, т.е. кривая имеет форму «плато». Такая стабилизация свидетельствует об эмоциональной вялости, отсутствии заинтересованности в том, чтобы запомнить побольше. Кривая типа низко расположенного «плато» наблюдается при слабоумии с апатией (при паралитических синдромах).

Число слов, удержанных и воспроизведенных испытуемым час спустя после повторения, в большей мере свидетельствует о памяти в узком смысле слова.

Пользуясь разными, но равными по трудности наборами слов, можно проводить этот эксперимент повторно с целью учета эффективности терапии, оценки динамики болезни и т.д.

Изучение кратковременной образной и вербально-логической памяти

Для проведения исследования образной кратковременной памяти используются девять геометрических фигур, а для исследования вербально-логической памяти 12 слов:

| 1. Гора | 7. Книга |

| 2. Игла | 8. Окно |

| 3. Роза | 9. Пила |

| 4. Кошка | 10. Вилка |

| 5. Часы | 11. Нога |

| 6. Пальто | 12. Ваза |

Для предъявления слов используется метод тахистокопа.

Время экспозиции каждого элемента (слова) – 2 с, а интервал между экспозицией – 1с. Изображения геометрических фигур предъявляются в течение 10 с.

Занятие проходит индивидуально. Работа начинается после установления с ребенком доверительных отношений. Испытуемый садится за стол напротив экспериментатора и приступает к выполнению задания после его устной инструкции: «Сейчас я буду показывать по порядку и только один раз геометрические фигуры (или слова). Необходимо запомнить и по моей команде нарисовать (или написать) их. Выполнять задание нужно быстро и без ошибок».

В протоколе экспериментатор фиксирует время воспроизведения, количество правильно воспроизведенных элементов и ошибок.

Протокол исследования объема образной и вербально-логической кратковременной памяти| Стимульный материал | Время воспроизведения, сек. | Поправка на время | Количество правильно воспроизведенных элементов, баллы |

| Геометрические фигуры |

|

|

|

| Слова |

|

|

|

Затем подсчитывают количество правильно воспроизведенных элементов с, ошибочно воспроизведенных элементов m и пропущенных элементов n.

Основной показатель продуктивности памяти В определяется по формуле:

Время воспроизведения каждого элемента рассчитывается с учетом поправки Т.

Поправка на время воспроизведения стимульного материала

| Геометрические фигуры | Слова | ||

| Экспериментальное время, сек | Поправка на время, баллы | Экспериментальное время, сек | Поправка на время, баллы |

| менее 5 | +1 | менее 4 | +1 |

| 5-25 | 0 | 4-13 | 0 |

| 25-35 | –1 | 13-17 | –1 |

| более 35 | –2 | более 17 | –2 |

Показатель объема кратковременной памяти А вычисляется по формуле:

А = В + Т,

где В – продуктивность памяти; Т – поправка на время, баллы.

Получив индивидуальные данные по показателю успешности кратковременной образной памяти, подсчитывается средняя арифметическая величина показателя успешности по группе в целом. Для получения групповых (возрастных) различий необходимо сопоставить рассчитанные экспериментальные данные между собой.

Для последующего сопоставления полученных данных с другими характеристиками памяти, а также для интериндивидуального анализа необходимо перевести абсолютные значения объема кратковременной памяти А в шкальные оценки по таблице.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии межгрупповых (например, возрастных) различий, о том, в какой мере отличаются данные, полученные на одном испытуемом, от среднегрупповых, о степени выраженности индивидуальных различий как по одномодальным, так и по разномодальным показателям.

Шкальные оценки объема кратковременной памяти| Шкальные оценки | Образная память | Вербально-логическая память |

| 19 | Более 100 | Более 86 |

Справочник психолога средней школы О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто

лучше развит у испытуемого данный тип памяти.

Диагностика развития речиРебенок выполняет ряд заданий, по результатам которых заполняется протокол обследования.

Богатство словаряА. Словарь существительных

Ребенку предлагается следующая инструкция: «Сейчас мы с тобой поиграем в игру. Я тебе буду говорить, например: «Каких ты знаешь животных?» Ты мне должен назвать каких–нибудь животных, или что–то другое, что я попрошу».

Какую ты знаешь посуду?

Какую ты знаешь мебель?

Какую ты знаешь обувь?

Какие ты знаешь деревья?

Каких ты знаешь птиц?

Каких ты знаешь рыб?

Б. Обобщение рядов более широкого объема

Ребенку предлагается обозначить ряд слов одним словом:

птицы, звери, рыбы (животные);

деревья, травы, кустарники (растения);

мебель, посуда, одежда (предметы для дома);

часы, весы, градусник (измерительные приборы).

Ребенку предлагается выполнить ряд заданий на словообразование. Перед выполнением первого задания взрослый приводит пример правильного ответа. Остальные задания выполняются ребенком самостоятельно.

А. Образование существительных:

у кошечки – котенок;

у собачки – ...

у лошади – ...

у коровы – ...

у свиньи – ...

Б. «Я назову тебе предмет, а ты измени слово так, чтобы получилось много предметов. Например, я скажу: «карандаш», а ты говори: «карандаши»». Далее ребенку предлагается 10 существительных в единственном числе: книга, ручка, лампа, стол, окно, город, ухо, ребенок, час, флаг. Если при изменении первого слово обнаружилось, что ребенок нечетко понял инструкцию, то следует снова обратить его внимание на образец.

В. «Я назову тебе 2 слова, а ты придумай еще одну такую же пару»:

красный – краснота;

черный – ...

белый – белизна;

желтый – ...

Г. Образование прилагательных

Ребенку задается вопрос: «Если в доме один этаж, такой дом называют одноэтажным. Как называется дом, в котором 2 этажа? а 3? а 5?

Оценка результатов: выполнение каждого задания (примера) оценивается по 3-балльной шкале:

+ - задание выполнено правильно;

± - промежуточный ответ, например, неправильно поставлено ударение и т.п.;

— - задание выполнено неправильно или не выполнено вообще.

Таким образом, осуществляется оценка подпунктов «Богатство словаря» и «способность к словообразованию». Словарь считается достаточно развитым, если ребенок получил 7 и более оценок «+» или 5 оценок «+» и не менее 3 оценок «±». Способность к словообразованию считается сформированной, если из 20 заданий ребенок выполняет не менее 14 с оценкой «+» или 10 с оценкой «+» и 5 с оценкой «±».

Обследование зрительного внимания у ребенка раннего возраста 1. «Собираем мячики»Цель: определить, умеет ли ребенок находить в окружающей обстановке несколько одинаковых по форме предметов.

Оборудование: несколько мячиков в «волшебном мешочке».

Место проведения: на ковре в игровой комнате.

Ход занятияСядьте рядом с ребенком, возьмите «волшебный мешочек», в котором находятся несколько мячиков, приблизительно одинаковых по размеру, и случайно развяжите его так, чтобы мячики раскатились по ковру перед ребенком.

Речевая инструкция: «Ой! Мячики! Мячики где? Дай мне мячик. И еще один. Еще мячик». Когда ребенок протягивает мячик или хотя бы «ловит» его, тянется к нему, поощряйте малыша, говорите ему ласково: «Молодец!», «Умница!», «Как хорошо у тебя получается!». Если ребенок упорно не замечает мячики, возьмите один из них в руки: «Вот мячик!», а затем на глазах у ребенка покатите к малышу: «Дай мячик!» Повторите это действие несколько раз, катая мячик в разных направлениях.

Когда ребенок «собрал» 1-2 мячика, сложите остальные в мешочек, повторяя: «Вот мячик. И еще один мячик». Рассыпьте мячики еще раз, но постарайтесь сделать так, чтобы они откатились от ребенка как можно дальше. Повторите это задание, проверяя, может ли ребенок проследить за мячиком, который укатился достаточно далеко, используя при этом речевую инструкцию взрослого «А где мячик? Посмотри! Посмотри туда!» и указательный жест в нужном направлении.

Отметьте, как ребенок играл с мячиками:

не реагировал на неподвижный мячик, замечал его только при движении;

не следил за мячиком, который укатился далеко;

видел/не видел неподвижный мячик, когда взрослый указывал на него;

легко находил все мячики независимо от их расположения;

отказывался от участия в этой игре.

Цель: определить, умеет ли ребенок находить парные предметы в своей одежде.

Оборудование: детские ботиночки и тапочки, большая кукла, столик, стульчик (обратите внимание на то, что лучше взять личные вещи ребенка: его тапочки и ботиночки).

Место проведения: игровая комната.

Ход занятияСядьте на детский стульчик и возьмите на руки большую куклу (или мягкую игрушку). Перед вами на столике должны находиться две пары чистой обуви (ботиночки и тапочки).

Речевая инструкция: «Надеваем Кате (имя куклы) ботиночек. Вот так. Надели. Дай другой ботиночек». Если ребенок не подходит к столику и не берет с него другой ботиночек, снимите с куклы надетый ботиночек, поставьте его на столик перед малышом рядом с другим ботиночком, а затем снова повторите все действия, комментируя их: «Вот Катя. Катю одеваем. Надели ей один ботиночек. Вот он! А здесь нет ботиночка! Дай мне ботиночек!»

Отметьте, если ребенок:

часто ошибается при подборе парного предмета;

вообще не понимает, что надо искать именно парные предметы (даже после показа);

справляется с заданием;

отказывается от игры.

Цель: определить, может ли ребенок находить спрятанный предмет (конфетку) под перевернутой формочкой, ориентируясь на ее цвет.

Оборудование: несколько разноцветных формочек от йогурта (2-3 синие и одна желтая), столик, стульчики, конфетки (витамины).

Место проведения: игровая комната или столовая.

Ход занятияСядьте за столик напротив ребенка и возьмите в руку одну конфетку. Перед ребенком на столе поставьте две перевернутые формочки из-под йогуртов разного цвета: желтую и синюю. На глазах у ребенка спрячьте конфетку под желтую формочку.

Речевая инструкция: «Вот конфетка. А теперь ее не видно. Где конфетка?» Если ребенок переворачивает синюю формочку, разведите руками (жест «Нет!») и произнесите: «Нет! Конфетки нет! А здесь?» Когда ребенок находит конфетку, он может ее съесть: «Молодец! Съешь конфетку!»

Спрячьте конфетку под желтую формочку на глазах у ребенка, но затем поменяйте формочки несколько раз местами: «Где конфетка?» Постепенно увеличьте количество формочек до трех (две из них пусть будут синие и одна желтая), но конфетку спрячьте только под формочку желтого цвета.

Если ребенок ищет конфетку поочередно под всеми формочками или только под той формочкой, под которой он нашел ее в прошлый раз (например, в центре), выполнение задания прекращается.

Если ребенок успешно находит конфетку, то постепенно количество формочек можно увеличить до четырех. Однако зрительное внимание у маленьких детей еще очень неустойчиво, поэтому не следует раздвигать формочки на расстояние больше 5 см друг от друга, так как одну из них малыш может просто не заметить.

В поиске конфеты малыш:

не обращает внимания на цвет формочки и переворачивает все формочки;

не следит за движением желтой формочки, а просто переворачивает каждый раз любую формочку, которая оказалась на том месте (слева, справа или в центре), где он нашел конфетку в прошлый раз;

переворачивает желтую формочку, выбирая правильно из двух разных формочек;

переворачивает желтую формочку, выбирая правильно из трех-четырех разных формочек.

Цель: определить, умеет ли ребенок соотносить реальный предмет с его крупным изображением.

Оборудование: несколько морковок, огурцов, яблок, тарелок, две предметные картинки с крупными изображениями яблока, моркови (размер рисунка примерно 10x15 см), игрушечный заяц, столик, стульчик.

Место проведения: игровая комната или столовая.

Ход занятияПоставьте на столе перед ребенком тарелочку, на которой лежат морковка и яблоко. Сядьте напротив ребенка с игрушечным зайцем.

Речевая инструкция: «Зайка хочет кушать. Дай ему морковку!» Наблюдая, как ребенок выполняет это задание, вы убедитесь, что он знает и понимает слова «яблоко», «морковка» и правильно соотносит их с реальными предметами.

Затем покажите малышу картинку с изображением яблока. Положите настоящее яблоко рядом с его изображением на картинке.

Речевая инструкция: «Вот это яблоко. И это яблоко». После этого поставьте перед ребенком тарелочку с набором из овощей и фруктов: например, одно яблоко и две морковки.

Речевая инструкция: «Зайка хочет кушать. Дай зайке это!» При последних словах покажите малышу картинку с изображением яблока. Если ребенок сделал правильный выбор, зайка благодарит его (кланяется и говорит «спасибо»). Если ребенок выбрал неправильно, зайка отворачивается от еды и покачивает головой. В ходе занятия следует 1-2 раза менять набор овощей на тарелке, чтобы ребенок учился правильно выбирать нужные из них.

На следующем занятии ребенок знакомится с картинкой, на которой изображена морковка.

Если эти задания очень просты для ребенка и он легко с ними справляется, то увеличьте количество (из которого ребенку надо будет выбирать) фруктов и овощей на тарелочке и показывайте ему на одном занятии поочередно две картинки. Каждую картинку предъявляйте несколько раз, но в разной последовательности: яблоко, морковь, яблоко, яблоко.

Отметьте, что ваш ребенок:

знает настоящие фрукты, но не способен соотносить их с соответствующими изображениями на картинках;

соотносит предметы и их изображения;

отказывается от выполнения этого задания.

Запишите наиболее типичные реакции ребенка на все задания. После их проведения можно предварительно определить как уровень развития зрительного внимания и познавательных способностей у конкретного ребенка, так и сформированность его первичных зрительных представлений об окружающем мире:

ребенок только реагирует на предметы, реакции носят ориентировочно-познавательный характер, однако крайне неустойчивы, он чаще замечает движущиеся предметы и с трудом фиксирует внимание на неподвижных;

ребенок понимает, что его окружают в жизни некоторые предметы, которые имеют похожую форму и одинаковое назначение, с ними можно выполнять одинаковые действия (первичные зрительные обобщения – ботиночки, мячики, кубики);

ребенок самостоятельно выделяет значимые признаки похожих предметов и использует этот навык в своих практических целях;

ребенок понимает, что говорить можно не только о самих предметах, но и о соответствующих им изображениях, т.е. понимает символические знаки (например, крупные рисунки вместо предметов) и жесты (отрицательные, утвердительные).

Помните, что все игры подготовительного этапа были ориентированы на одного ребенка, поскольку их цель – определить индивидуальный уровень развития слухового и зрительного внимания. После проведения занятий данного этапа переходите к основному циклу логопедических занятий.

Психологический инструментарий по работе с младшими школьникамиК началу обучения в школе у ребенка создаются благоприятные психофизические предпосылки для осуществления учебной деятельности. В его жизни происходят существенные изменения, коренным образом меняется социальная ситуация развития (складывается внутренняя позиция школьника, учебная деятельность становится для него ведущей).

Именно учебная деятельность способствует развитию основных психологических новообразований младшего школьного возраста: произвольности психических процессов, внутреннего плана действий, предпосылок теоретического мышления. От учебной деятельности непосредственно зависит развитие личности младшего школьника. Успешное учение, осознание своих способностей и умений приводят к становлению чувства социальной и психологической компетентности.

При проведении психодиагностической работы с младшим школьником оформление документации предлагаем вести в соответствии со следующим содержанием.

| Диагностируемые параметры | Рекомендуемые диагностические методики |

| Социальная ситуация развития. | Социометрия; |

| Ведущая деятельность.Сформированность компонентов структуры учебной деятельности. Возрастные психические новообразования. Предпосылки формирования учебной деятельности Произвольность поведения и познавательных процессов | Схемы наблюдения уровня сформированности учебной деятельности; |

| Особенности мыслительной деятельности, внимания, памяти, воображения младшего школьника | Методика «Классификация»; |

| Психологическая готовность младшего школьника к обучению в средней школе | Программа школьной готовности А.Л. Венгера; |

| Корректируемые параметры | Методика |

| Моторика | Мозайка для развития мелкой моторики; |

Методика разработана Е. Ф. Бажиным и А. М. Эткиндом (1985) на основе метода цветовых выборов М. Люшера (1948), исследования которого заложили прочную основу применения цвета в практике психологической диагностики. Следует отметить, что метод цветовых выборов Люшера успешно применялся при изучении групп людей, больных шизофренией, невротическими расстройствами.

Цветодиагностика эмоциональных состояний может применяться с 3-4-летнего возраста с целью изучения динамических особенностей личностных и групповых эмоциональных состояний, психологического климата группы, самочувствия личности в группе, для оценки воздействия различных ситуаций на ребенка, а также для выяснения влияния на эмоциональное самочувствие учащегося воздействий разных педагогов.

Теоретической основой данной методики является представление о том, что отношение к тем или иным людям, событиям, объектам или явлениям отражается в цветовых ассоциациях к ним. То есть каждый цвет спектра является условным знаком определенного настроения:

красный – восторженное;

оранжевый – радостное, теплое;

желтый – светлое, приятное;

зеленый – спокойное, уравновешенное;

синий – неудовлетворительное, грустное;

фиолетовый – тревожное, напряженное;

черный – полный упадок, уныние;

белый – символизирует ответ типа: «трудно сказать».

Основным методическим инструментом цветодиагностики является дневник настроений, рабочая часть которого демонстрирует их цветовой диапазон. Цветоматрица заполняется в начале и в конце каждого коррекционно-развивающего занятия. В инструкции ребенку предлагается выбрать ту полоску, которая похожа на его настроение в настоящее время.

Интерпретация результатов производится в двух вариантах. Первичная оценка — по представленности и соотношению цветов. Выделяются общие цветовые синдромы, дающие картину настроений во всей группе, и зональные (групповые) цветовые синдромы. По своему содержанию синдромы могут оцениваться следующим образом:

позитивно-стимулирующие (цвета верхней части спектра);

умеренные, стабилизирующие (цвета средней части спектра);

негативные, астеничные (нижняя часть спектра);

напряженные (представлены противоположные по значению цвета);

«ковровые» (пестрота цветов, отсутствие единства в настроениях).

Более глубокий анализ – вторичная обработка цветоматрицы – требует квантификации полученных данных: числового преобразования оценок. Оценка символизирует интенсивность выраженности эмоциональных состояний:

красный +3 балла

оранжевый +2 балла

желтый +1 балл

зеленый 0 баллов

синий -1 балл

фиолетовый -2 балла

черный -3 балла

белый 0 баллов

Таким образом, каждый цвет в цветоматрице можно заменить числовыми данными.

Анализ полученных данных возможен в нескольких вариантах:

1. Исследуется вертикальный столбец в цветоматрице. Он символизирует эмоциональное состояние перед началом занятия (в конце занятия). Условный его показатель «А» высчитывается по каждому вертикальному столбцу в матрице по формуле:

А= £((+) – (–)) х п,

где £ (+) – сумма всех положительных баллов, V (–) – сумма всех отрицательных баллов, п – количество человек.

Данный показатель служит определенным критерием деятельности психолога. Он отражает общее эмоциональное настроение группы детей. По нему взрослый может в некоторой степени судить о том, смог ли он своим воздействием на детей вызвать у них чувство эмоционального благополучия, которое отражается в хорошем настроении у детей («А» со знаком «+»). Либо, наоборот, следствием общения психолога и группы стало чувство эмоционального дискомфорта, выражающееся в неудовлетворительном, тревожном настроении («А» со знаком «–»).

2. Исследуется представленность цветов у всех членов Т-группы в течение определенного периода времени (на протяжении реализации программы). В этом случае можно говорить об общих цветовых синдромах, то есть о преобладании определенных настроений у детей за данный период. Таким образом, исследуется влияние на эмоциональную атмосферу в группе макрофакторов – каких-либо значимых событий, наиболее понравившихся занятий. Динамика эмоциональных состояний детей в процессе реализации программы представлена графически.

3. Проводится анализ горизонтального столбца цветоматрицы – смена настроений отдельного ребенка. Учитывается представленность цветов, словесные пояснения ученика. Это дает возможность психологу (педагогу) глубже узнать ребенка, выявить наиболее важные факторы, влияющие на его эмоциональное состояние, а следовательно, найти оптимальные цветовые варианты воздействия на ребенка.

Применение методики выполняет исследовательскую функцию. Методика рекомендуется для практических психологов, учителей, воспитателей.

редлагаемый перечень диагностических методик а также коррекционно-

1. Провести анализ результатов обследования ребенка по заключениям различных специалистов.

2. Выделить основные направления работы с учетом полученных результатов обследования, акцентировав внимание на коррекции специфических особенностей в развитии каждого ребенка.

3. Определить содержание развивающей и коррекционно-воспитательной работы с ребенком по основным линиям развития:

3.1. Здоровье – общее самочувствие ребенка, соматическое здоровье, выполнение базовых культурно-гигиенических навыков, рекомендации по режиму и питанию.

3.2. Социальное развитие – способы общения (вербальные, невербальные), взаимодействие со сверстниками, способы присвоения общественного опыта (подражание, показ, образец, по речевой инструкции); представления о себе и о других.

3.3. Социально-эмоциональное развитие ребенка (позитивный настрой, самопринятие, психический тонус, настроение, контактность со взрослыми и сверстниками, способы общения, профилактика фобий и страхов).

3.4. Физическое развитие: развитие и коррекция основных движений и общих моторных навыков, развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, совершенствование зрительно-двигательной и зрительно-слуховой координации.

3.5. Познавательное развитие

а) сенсорное развитие:

зрительное восприятие – развитие ориентировочной деятельности методом проб: ориентировка на форму, величину, цвет, целостность восприятия предметов и предметных изображений;

слуховое восприятие – двигательная реакция на звуковой стимул, различать на слух способность разных звучаний двух музыкальных инструментов (дудочка и металлофон), голоса знакомых людей и бытовые шумы;

тактильно-двигательное восприятие: различать предметы легкие – тяжелые, холодные – теплые, мокрые – сухие, гладкие – шершавые; дифференцировать два разных предмета на ощупь;

б) ознакомление с окружающим: вызывать у ребенка интерес к предметам, действию с ними, явлениям окружающей действительности – учить рассматривать, выделять существенные признаки предметов, овладевать функциональным назначением знакомых предметов;

в) формирование ориентировки на количество и счет. Восприятие количества через различные анализаторы (зрительный, слуховой, тактильный). Выделение один – много, соотнесение количества и числа;

г) формирование предпосылок наглядно-действенного мышления. Учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, анализировать и решать практические проблемные задачи (используя метод проб). Выполнять орудийные действия: «Лови шарики», «Поймай рыбку из бассейна», «Достань камушки». Учить действовать молотком – забивать колышки, выбивать шарики. Формировать фиксирующую функцию речи;

д) развитие речи и коррекция коммуникативных возможностей ребенка, формирование предпосылок активной речи, развитие понимания обращенной речи, подготовка артикуляционного аппарата к усвоению языковых норм (массаж, артикуляционная гимнастика, постановка звуков);

е) развитие мелкой моторики и элементарных графических умений (начиная с ориентировки на след от карандаша, кисти, фломастера).

3.6. Формирование предметной и игровой деятельности

Завершение этапа манипулятивных действий с игрушкой. Формирование специфических манипуляций (трясти погремушку, сжимать резиновую пищалку). Развитие предметных (пересыпать ложкой, совочком, переливать чашкой, ведерком) и предметно-игровых действий (с куклой, машинкой, мячиком, сюжетными игрушками). Овладение определенными предметными навыками — закрывать коробку, закрывать и открывать крышки кастрюлек, нанизывать кольца на стержень, вкладывать шарики или силуэтные изображения в прорези доски, объемной игрушки и др. Формирование соотносящих действий с использованием различных игр и игрушек: «Посади елочки», «Поставь грибочки», «Собери бусы», «Построй паровозик», «Построй башенку».

Обыгрывание сюжетных игрушек: «Покатай зайку», «Покорми матрешек», «Угости мишку чаем», «Перевези кубики», «Уложи куклу спать», «Покачай куклу». Ряжение, игры «Нарядные детки», «День рождения у куклы», «Праздник». Знакомство с элементами кукольного театра. Драматизация эпизодов из сказок разными театрализованными средствами (би-ба-бо, пальчиковый, перчаточный, настольный театр).

3.7. Изобразительная деятельность и конструирование

Формировать интерес к изображениям, умение дифференцировать изображение и предмет. Воспитывать интерес к краскам и фломастерам, формировать умение действовать с ними.

Обследование аутичных детейИзучение аутичных детей имеет особые сложности из-за трудностей установления с ними контакта. Формой организации обследования может быть лонгитюдное, динамическое и диагностическое обследование, но принципиальной является индивидуальная работа с каждым ребенком.

На начальном этапе комплексное обследование проводится одним специалистом (психологом или педагогом), что дает ребенку возможность хотя бы немного адаптироваться к новой ситуации. Другие специалисты (логопед, психиатр) должны постепенно, очень осторожно предъявлять себя ребенку, так как любое резкое движение или громко сказанное слово могут вызвать у него охранительную реакцию, и обследование будет прервано.

В целом в процедуре обследования выделяются три этапа:

сбор психологического анамнеза, где важнейшее значение имеют сведения о матери и других близких;

определение уровня нарушений эмоционально-волевой сферы;

изучение особенностей познавательной сферы.

Аутичные дети первых двух групп (по классификации О.С. Никольской) могут быть диагностированы только в ходе продолжительного изучения, на первых двух этапах реально установить лишь тип аутистического дизонтогенеза. Дети третьей группы могут быть обследованы сразу только при появлении у них особой расположенности к специалисту. Изучение детей четвертой группы, учитывая их коммуникативные возможности, может включать сразу три этапа обследования.

Определение типа аутистического дизонтогенеза, или уровня нарушений эмоционально-волевой сферы, достигается с помощью наблюдения за поведением и спонтанной деятельностью ребенка. Затем – в зависимости от демонстрируемых возможностей ребенка – в ходе взаимодействия с ним строится его дальнейшее изучение.

Оценивая особенности эмоционально-волевой и комму-никативно-потребностной сфер аутичного ребенка, следует опираться на основные критерии, выделенные О.С. Никольской, В.В. Лебединским, М.К. Бардышевской.

Первый тип аутистического дизонтогенеза – уровень полевой реактивности:

повышенная отрешенность от окружающего мира, отказ от любых контактов;

выраженная пассивность по отношению к сенсорным раздражителям (вложенный в руку ребенка предмет или игрушка выпадает из нее);

отсутствие зрительного контакта (взгляд плавно ускользает);

наличие «полевого» поведения;

мутизм, отсутствие потребности в вербальных контактах любого характера;

вычурность двигательных поз.

Второй тип – уровень стереотипов:

выраженная чувствительность к внешним стимулам – силе голоса, света, температуре, прикосновениям;

активное отторжение мира в виде аутостимуляций;

обилие моторных стереотипии; наличие речевых штампов, эхолалий, речевых стереотипии;

проявление требовательности к организации стереотипной среды обитания (особая избирательность в еде, в ношении только какого-то одного вида одежды и т.д.);

наличие страхов;

автономная игра.

Третий тип – уровень экспансии:

проявление выраженной конфликтности поведения;

быстрая пресыщаемость в любой деятельности;

выраженная избирательность в контактах;

наличие немотивированных страхов;

безадресная речь, не направленная на собеседника;

отсутствие использования местоимений первого лица;

взгляд «сквозь» человека.

Четвертый тип – уровень эмоционального контроля:

проявление сензитивности и повышенной ранимости в контактах;

потребность в положительной оценке и эмпатической поддержке;

симбиотическая связь с близкими (с матерью);

речь может носить затухающий характер;

визуальный контакт не постоянен, имеет прерывистый характер.

Объективная оценка нарушений аффективной сферы требует наблюдения динамики ее развития, степени возрастания или убывания проявлений аутистических признаков, а также изменений способов адаптации ребенка.

Позитивная динамика характеризуется возникновением в психике ребенка признаков аффективных механизмов более высокого уровня организации эмоционально-волевой сферы и упрощением способов компенсаторной аутостимуляции.

При регрессе ребенок становится более замкнутым и отрешенным, имеющиеся связи и контакты с миром нарушаются. Ребенок переходит в группу детей с более элементарной и ригидной организацией эмоционально-волевой и коммуникативно-потребностной сфер.

Изучение особенностей познавательной сферы аутичных детей направлено на выявление уровня их знаний и навыков и определение программ обучения, адекватных их возможностям. В целом процедура обследования должна сложиться естественно, плавно перейдя из стадии установления контакта с ребенком в игру с ним. Некоторые задания могут быть предложены в виде тестовых, например, корректурная проба, шифровка и др., основная же часть диагностики строится в виде продолжения игры с ребенком.

Обязательно следует учитывать характер предлагаемых пособий, предметов, дидактических игр и реакцию ребенка на них. Прекращение работы может произойти не из-за переутомления, а из-за неадекватной реакции на стимульный материал – немотивированного страха перед ним, поэтому рекомендуется предварительно положить некоторые пособия и тестовые задания в разных местах кабинета, чтобы ребенок к ним привык и они не казались ему чем-то новым и неизвестным.

При определении диагностического инструментария специалист должен опираться на известные в диагностической практике комплекты и наборы диагностических методик и тестовых заданий, обязательно учитывая в организации деятельности ребенка его возраст и информацию матери или близких о его предпочтениях в выборе игрушек или предметов.

Карта психологического изучения ребенка 1. Ф.И.О. ребенка _________________________

Дата обследования,_________________________

Дата рождения, возраст, адрес _________________________

Кем направлен _________________________

2. Семья Условия проживания _________________________

Жалобы родителей _________________________

История раннего развития ребенка

Ситуация в семье _________________________

Оценка семейной ситуации _________________________

Взаимоотношения ребенка с родителями _________________________

Взаимоотношения ребенка с братьями и сестрами

Тип семейного воспитания _________________________

Совместные занятия родителей с ребенком _________________________

Взаимодействие родителей с образовательным учреждением