© 2017 363 1

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Александр Борисович Широкорад Финляндия. Через три войны к миру Друзья и враги России –

Исторические судьбы Финляндии и России теснейшим образом переплетены.

Впервые Финляндия упоминается в древнерусских летописях в XII веке как Сумь. С конца эпохи викингов здесь доминировали шведы. В XIX веке положение изменилось, – в результате Русско‑Шведской войны в 1809 году Финляндия вошла в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское. Падение Российского самодержавия и Октябрьская революция 1917 года позволили финскому Сенату объявить 6 декабря 1917 года независимость. Но уже в 1918 году правительство Финляндии объявляет войну Советской России. Затем последовала Вторая советско‑финнская война (1939) и участие во Второй мировой войне на стороне Гитлера. В послевоенные годы Финляндия взяла курс на сближение с Советским Союзом. Развал СССР совпал с трудным для Финляндии временем экономического спада.

Новая книга А.Б. Широкорада рассказывает о непростой истории взаимоотношений двух народов.

Просмотр содержимого документа

«Александр Борисович Широкорад Финляндия. Через три войны к миру Друзья и враги России –»

Издательский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14655081&lfrom=202213444

«Финляндия. Через три войны к миру»: Вече; М.; 2009

ISBN 978‑5‑9533‑4197‑4, 978‑5‑4444‑8170‑7

Аннотация

Исторические судьбы Финляндии и России теснейшим образом переплетены.

Впервые Финляндия упоминается в древнерусских летописях в XII веке как Сумь. С конца эпохи викингов здесь доминировали шведы. В XIX веке положение изменилось, – в результате Русско‑Шведской войны в 1809 году Финляндия вошла в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское. Падение Российского самодержавия и Октябрьская революция 1917 года позволили финскому Сенату объявить 6 декабря 1917 года независимость. Но уже в 1918 году правительство Финляндии объявляет войну Советской России. Затем последовала Вторая советско‑финнская война (1939) и участие во Второй мировой войне на стороне Гитлера. В послевоенные годы Финляндия взяла курс на сближение с Советским Союзом. Развал СССР совпал с трудным для Финляндии временем экономического спада.

Новая книга А.Б. Широкорада рассказывает о непростой истории взаимоотношений двух народов.

© Широкорад А.Б., 2009

© ООО «Издательский дом «Вече», 2009

![]()

О том, когда Финляндия попала под русское владычество, у историков нет единой точки зрения. На мой взгляд, это формально произошло в лето 6370 от Сотворения мира, то есть в 862 году от Рождества Христова.

В этом году восточные славяне призвали к себе норманнского конунга Рюрика, известного на Западе как Рёрик Ютландский. А Рюрик, как гласит Повесть временных лет, привел с собой «всю Русь».

Можно долго спорить о личности Рюрика, хотя я, к примеру, нисколько не сомневаюсь в реальности существования основателя династии русских князей. Однако о руссах (руси) упоминают многие византийские и арабские источники. А в финских сказаниях русы именуются «рутси» (routsi, что в переводе «гребцы»). Все авторы‑современники называют руссами судовые дружины, плававшие по Балтийскому, Черному и Каспийскому морям, а также по Ладоге, Днепру, Волге и другим внутренним водным путям России.

Флотилии норманнских судов (драккаров) легко передвигались вдоль северного побережья Европы и грабили по пути местное население, а затем через Гибралтарский пролив попадали в Средиземное море. Это был очень длинный, но сравнительно легкий путь. А вот пройти «из варяг в греки» по русским рекам и волокам было гораздо короче, но сделать это с боями было трудно, а скорее всего, невозможно. Вот и приходилось норманнам ладить с местным населением, особенно в районах волоков. Для славянского населения волок становился промыслом, и жители окрестных поселений углубляли реки, рыли каналы, специально содержали лошадей для волока и др. Естественно, за это норманнам приходилось платить.

Но пути «из варяг в греки» к викингам приставали отряды славян, а затем объединенное славяно‑норманнское войско шло в Византию или войной, или наниматься на службу к византийскому императору.

Вот такие смешанные отряды византийские авторы называли руссами или русью. После призвания Рюрика постепенно названия «рус», «русь» распространились на все государство0, подвластное его потомкам – Игорю, Святославу и Владимиру.

«Остров Русов»

В VIII веке русы основали город Ладогу (в настоящее время райцентр Старая Ладога). Чуть позже были основаны Смоленск (первоначально город находился на другом месте, которое сейчас археологи называют Гнездовским городищем), Киев и другие города.

Руси принадлежало и южное побережье Финляндии, и Рюрик принес эти территории «в приданое» славянам. О принадлежности русам всего северного побережья Финского залива свидетельствуют не только скандинавские саги, но и находки археологов. Так, в южной Финляндии были найдены сотни арабских монет VII–IX веков. Точно такие же монеты найдены в районе Старой Ладоги, Гнездовском городище, Киеве и нескольких пунктах на Волге. Наконец, район находок мечей, изготовленных мастером Ульфбертом – юг Финляндии, Старая Ладога, Гнездово, Киев и некоторые места на Волге.

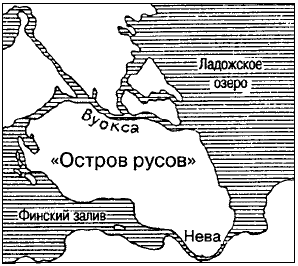

Ряд историков полагают, что легендарный «Остров русов», воспетый скальдами, – это Карельский перешеек. В те далекие времена он действительно был островом: с запада его омывали воды Финского залива, с севера – протекавшая тогда от нынешних Выборга до Приозерска Вуокса, с востока – Ладожское озеро, а с юга – Нева.

Шло время, жители Новгорода постепенно колонизировали север. В XI–XII веках они заселили оба берега Невы. При этом новгородцы принципиально не строили больших крепостей на осваиваемых территориях. Ставить крепость – значит там надо держать гарнизон да еще приглядывать, чтобы комендант крепости, какой‑нибудь служилый князь, не стал бы сепаратистом и не отложился бы от Господина Великого Новгорода.

Как писал советский историк А.В. Куза: «Первоначально… Новгороду были подчинены лишь Северо‑Западное Приладожье и соседние лесные районы. Именно эти земли были поделены на погосты, а огромные пространства северной Карелии от Ботнического залива на западе до побережья Белого моря на востоке такого деления не имели. Но и туда вслед за осваивавшими их корелами постепенно внедрилась новгородская дань»0.

В XI–XII веках племена в Финляндии, называемые на Руси – емь, равно как и корела (так названы в древнерусских летописях карелы. – А.Ш.), и чудь заволочная, регулярно платили дань Новгороду. Недалеко от современного города Торжок существовала постоянная торговая фактория новгородцев.

Русская колонизация угрофинских народов принципиально отличалась от немецкой и шведской колонизаций. Русскую колонизацию можно назвать мягкой в отличие от жесткой западной колонизации. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что жесткая колонизация сводилась к постройке на территории покоренных племен крепостей (замков), где жили рыцари и их свита. Окрестное население становилось крепостными этих рыцарей и принудительно христианизировалось. Туземцев, которые позже отходили от католичества, вешали, жгли на кострах и т. д.

Мягкая колонизация проводилась русскими совсем по‑другому. Естественно, у русских были вооруженные столкновения с угрофинскими племенами. Но в целом колонизация происходила мирно. Русские не подавляли туземных племен, а, как сейчас модно говорить, занимали пустующую экологическую нишу. Слабое заселение северных земель позволяло русским внедряться почти безболезненно. Русские не делали туземцев своими крепостными или рабами, дань, наложенная на них, была очень мала. Как уже говорилось, новгородцы в XI–XIII веках принципиально не строили крепостей и замков в районе реки Невы, в Карелии и Южной Финляндии. И, наконец, Русская православная церковь вела миссионерскую деятельность сравнительно вяло и только мирными средствами. Да по‑другому и быть не могло – в Новгородских землях царила большая веротерпимость, а значительная часть самих новгородцев в XI–XIII веках были язычниками или полухристианами, то есть поклонялись как Христу, так и Перуну, и выполняли обряды обеих религий.

Шведы в XI – начале XII веков эпизодически совершали набеги на Финляндию и Приневье. Слабость экспансии с Запада объясняется нестабильностью внутри Швеции, наступившей в 1066 г., после смерти короля Стенкиля. Борьба феодалов за власть усугубилась войной между христианами и язычниками. Относительная стабильность в Швеции наступила примерно к 1160 г.

Шведскому королю Эрику Святому очень нужны были деньги, и посему он счел «своей священнейшей обязанностью содействовать распространению христианства не только в своих владениях, но и в странах соседних. Тотчас по вступлении на престол с величайшей ревностью занялся он приготовлениями к походу и на другой же год (1156‑й), сопровождаемый епископом упсальским Генрихом и многими монахами, во главе значительного ополчения внес крест и меч на берега Финляндии. Высадка произведена была на самой юго‑западной оконечности, при устье реки Авра (Aurajoki), и там, где ныне стоит город Або»0. Там и была построена первая шведская крепость.

Успех Эрика в значительной степени был обусловлен слабостью обитавшего там финского племени Суомляна (Сумь – по русским летописям). Часть суомлян, подвергшихся внезапному нападению, разбежалась по лесам, а часть подчинилась требованиям завоевателей и приняла крещение. Король Эрик, увидев, что предприятие его не требует особых усилий, на следующий год с большей частью войска возвратился в Швецию, а дело обращения язычников поручил епископу Генриху. Но финны рвения епископа не оценили, и тому пришлось «принять мученический венец» и быть позже причисленному к лику католических святых.

В 1164 г. шведы провели смелый рейд на город Ладогу. 23 мая шведская флотилия через Неву прошла в Ладожское озеро. Шведское войско осадило город Ладогу. Ладожане сожгли свой посад, а сами с посадником Нежатою заперлись в каменном кремле и послали за помощью в Новгород. Шведы попытались взять кремль приступом, но были отражены с большими потерями и отошли к устью реки Вороной0 и устроили там укрепленный лагерь.

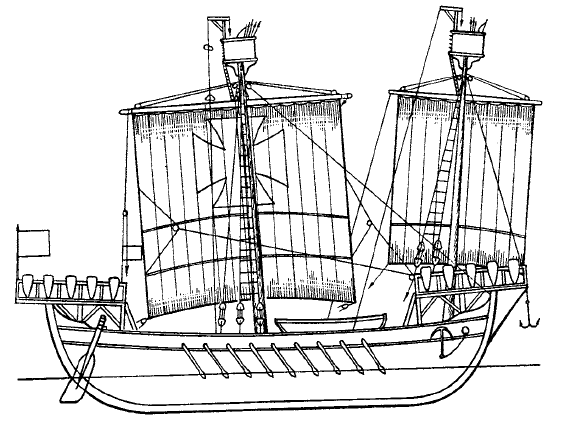

Через пять дней к лагерю шведов подошел новгородский князь Святослав Ростиславович с посадником Захарием. Атака русского войска оказалась для шведов неожиданностью. Большинство шведов были убиты или взяты в плен. Из 55 шнеков (парусно‑гребные суда. – А.Ш.) сумели уйти лишь двенадцать.

После этого стычек между шведами и новгородцами не было почти 20 лет. Шведы не рискнули прямо нападать на Русь, но продолжали захват финских земель. Впервые Финляндией заинтересовался и Рим. В 1171 г. Папа Александр III отправил буллу архиепископу Упсальскому Стефану и шведскому ярлу Гутторну, где призвал «обуздать язычников корел и ижору».

Новгородцы же были втянуты князьями Рюриковичами в их усобицы и практически не реагировали на экспансию шведов. Лишь в 1188 г. в Центральную и Северную Финляндию ходили новгородские молодцы с воеводой Вышатой Васильевичем и «пришли домой поздорову, добывши полона». В 1191 г. ходили новгородцы вместе с карелами на емь, «землю их повоевали и пожгли, скот перебили». В 1227 г. князь Ярослав Всеволодович пошел с новгородцами на емь в Центральную Финляндию, «землю всю повоевали, полона привели без числа».

Самый сильный удар шведам русские нанесли в ходе таинственного похода на шведскую столицу Сиггуну в 1187 г. Флотилия кораблей с новгородскими, ижорскими и карельскими воинами скрытно прошла по шведским шхерам к Сиггуне. Столица шведов была взята штурмом и сожжена. В ходе боя был убит архиепископ Ион. Надо сказать, что у русских и особенно у карел были веские основания разделаться с этим духовным лицом, которое «9 лет воевало с русскими, ижорой и карелами ради Господа и святой веры».

Русско‑карельская рать благополучно вернулась домой. Шведы даже не стали восстанавливать разрушенную Сиггуну, а начали строить новую столицу – Стокгольм. Стокгольм был основан вдовой архиепископа Иона0 и ярлом Биргером из рода Фолькунгов. (Читатель не должен путать этого Биргера с однофамильцем, противником Александра Невского, этот Биргер умер в 1202 г.)

Почему же поход 1187 г. назван таинственным? Дело в том, что о нем нет никаких упоминаний в русских летописях, а все сказанное взято из шведской «Хроники Эрика». При этом и шведские, и отечественные историки0 считают «Хронику Эрика» вполне достоверной.

А в России сохранилось даже вещественное доказательство похода – врата, украшенные бронзовыми барельефами. Эти врата новгородцы вывезли из Сиггуны и приделали ко входу в новгородский храм Святой Софии. Врата эти и поныне там, а копия их находится в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.

Итак, русские разрушили до основания вражескую столицу и увезли много ценностей. Так почему же об этом молчат наши летописи? Да потому, что летописцы фиксировали буквально каждый шаг наших князей, а походы удалой новгородской вольницы предпочитали не замечать. Так было и потом. Много ли наши летописцы писали о победах ушкуйников над ордынцами?

Обратим внимание, молодцы новгородские оказались не только смелыми воинами, но и опытными мореходами, хорошо знающими шведские шхеры. (Читатели старше 40 лет наверняка помнят, как в шведских шхерах в 1980‑х годах села на мель наша подводная лодка проекта 613). Явно, поход 1187 г. был не первым дебютом новгородской вольницы. Обратим внимание и на поддержку, оказанную новгородцам карелами, ижорой и другими угрофинскими племенами в борьбе с емью (тавастами) и шведами. Карелы ходили с новгородцами на емь не только в 1191 г., когда об этом говорит летопись. Согласно финской епископской хронике, в 1198 г. новгородцы совместно с корелой разгромили шведскую колонию Або, которая после этого не могла оправиться 10 лет.

В 1235 г. против шведов и католических миссионеров выступило племя тавастландуев (по‑фински – хямяляйсет).

9 декабря 1237 г. Папа Григорий IX отправил главе шведской церкви, архиепископу Упсалы Томасу буллу с призывом совершить крестовый поход на «язычников» – емь: «Поскольку, как это следует из содержания присланных нам ваших писем, народ, который называется тавасаты (тавасты. – А.Ш.), в свое время великим трудом и рвением вашим и ваших предшественников обращенный в католическую веру, сейчас под воздействием рядом живущих врагов креста, вернувшись к неверию прошлого заблуждения, вместе с некоторыми варварами [русскими? – А.Ш.] при содействии дьявола полностью разрушает новый посев Церкви Божьей в Тавастии… мы предписываем вам, брат наш, настоящим апостолическим посланием, чтобы вы спасительными предписаниями побудили католических мужей, сколько их живет в упомянутом Королевстве [Швеция] и на соседних островах, чтобы они, взяв на себя знак креста, против этих отступников и варваров мужественно и мощно выступили»0.

Шведских феодалов долго уговаривать не пришлось, и в 1239 г. они в ответ двинулись походом в Тавастланд. Местное население было жестоко подавлено.

В начале лета 1240 г. шведская эскадра с десантом вошла в Финский залив. Командовал ею ярл Биргер (об имени шведского воеводы мы еще поговорим). Достоверные данные о численности шведского войска отсутствуют, хотя в трудах наших историков и всплывают неведомо откуда появившиеся числа. Так, И.А. Заичкин и И.Н. Почкаев0 пишут о пятитысячном войске и 100 кораблях ярла Биргера.

Согласно «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра», Биргер, прибыв с войском в устье Невы, отправил в Новгород своих послов заявить князю: «Аще можещи противитися мне, то се есмь уже зде, пленяя землю твою». Это, по‑видимому, интерполяция составителя «Повести о житии…», поскольку внезапность нападения зачастую была решающим фактором в сражениях на севере.

На самом деле шведов заметила новгородская «морская охрана». Эту функцию выполняло ижорское племя во главе со своим старейшиной Пелугием. По версии «Повести о житии…», Пелугий‑де был уже православным и имел христианское имя Филипп, а все остальное племя оставалось в язычестве. Морская стража ижорцев обнаружила шведов еще в Финском заливе и быстро сообщила о них в Новгород. Наверняка существовала система оперативной связи: устье Невы– Новгород, иначе само существование морской стражи становится бессмысленным. Возможно, это была оптическая система связи – огни на курганах; возможно – конная эстафета, но в любом случае система оповещения срабатывала быстро.

Шведский корабль XIII– начала XIV века

В дальнейшем морская стража вела скрытое наблюдение за шведскими кораблями, вошедшими в Неву. В «Повести о житии…» это описано следующим образом: «Стоял он (Пелугий) на берегу моря, наблюдая за обоими путями0, и провел всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад, плывущий по морю, и стоящих посреди насада святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнес Борис: “Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру”. Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял, трепетен, пока насад не скрылся с глаз его».

Князь Александр, которому было около 20 лет0, быстро собрал дружину и двинулся на ладьях по Волхову к Ладоге, где к нему присоединилась ладожская дружина.

Ярл Биргер находился в полном неведении о движении новгородской рати и решил дать отдых войску на южном берегу Невы, у впадения в нее реки Ижоры.

15 июля 1240 г. «в 6‑м часу дня»0 русское войско внезапно напало на шведов. Согласно «Повести о житии…», Александр Ярославович лично ранил копьем в лицо ярла Биргера. Внезапность нападения и потеря командующего решили дело. Шведы стали отступать к кораблям. В «Повести о житии…» описаны подвиги шестерых русских воинов.

Первый, Гаврила Олексич, въехал на коне по сходням на шведское судно (шнека) и стал рубить там врага. Шведы сбросили его с коня в воду, но он вышел из воды невредим и снова напал на врага. Второй, по имени Сбыслав Якунович, новгородец, много раз нападал на войско шведов и бился одним топором, не имея страха, и пали многие от его руки, и дивились силе и храбрости его. Третий, Яков, полочанин, был ловчим у князя. Он напал на полк с мечом, и похвалил его князь. Четвертый, Меша, новгородец, пеший со своей дружиной напал на корабли и утопил три корабля. Пятый, Сава, из младшей дружины, ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек шатерный столб. Шестой, Ратмир, из слуг Александра, бился пешим одновременно с несколькими шведами, пал от множественных ран и скончался.

Эти сведения можно считать достаточно достоверными, поскольку они были записаны автором со слов участников Невской битвы.

С наступлением темноты большая часть шведских судов ушла вниз по течению Невы, а часть была захвачена русскими. По приказу Александра два трофейных шнека были загружены телами убитых, и их пустили по течению в море, и «потопиша в море», а остальных убитых шведов, «ископавши яму, вметавша их в ню без числа».

Потери русских оказались ничтожно малыми, всего 20 человек. Этот факт, а также отсутствие упоминаний о Невской битве в шведских хрониках дали повод ряду русофобствующих историков свести битву до уровня малой стычки. По моему мнению, гибель 20 отборных ратников при внезапном нападении – не такая уж и малая потеря. Кроме того, в сражении на стороне русских должна была участвовать и ижора. После битвы православных русских и язычников ижоров хоронили в разных местах и по разным обрядам. (Ижорцы кремировали тела своих соплеменников.) Поэтому русские участники битвы вряд ли знали, сколько было убитых среди ижоры.

Другой вопрос, что число шведов, пришедших с Биргером, могло быть меньше, чем предполагали наши патриоты историки. Их вполне могло быть около тысячи человек. Но в любом случае Невская битва стала шведам хорошим уроком.

В XX веке ряд историков высказали сомнение в том, что предводителем шведов был именно ярл Биргер. Ни русские летописи, ни «Житие Александра Невского» не называют имени шведского предводителя. Полтораста лет назад один из основателей финской исторической науки Габриэль Рейн высказал мнение, что, поскольку в Новгородской летописи упоминаются находившиеся в составе шведского войска бискупы (епископы), здесь подразумевался руководивший тогда шведской колонией в Финляндии энергичный и решительный епископ Томас. С тех пор и до первых десятилетий XX века это мнение прочно вошло в финскую науку, где Невский поход 1240 г. стали называть «походом епископа Томаса»0.

Это, кстати, косвенно подтверждается и русской летописью: «И был убит воевода их именем Спиридон0, а другие говорят, что и епископ был убит тут же».

Откуда же взялся на Неве ярл Биргер? Его ввел в начале XIX века первый мэтр отечественной истории Н.М. Карамзин.

На самом деле в 1240 г. Биргер был еще простым рыцарем, а титул ярла он получил лишь в 1248 г. Ярл ом же в 1240 г. был его родственник Ульф Фаси. По мнению И.П. Шаскольского, весьма вероятно, что именно Ульф Фаси и возглавлял шведов в Невской битве.

Возможно, что Биргер и принимал участие в Невской битве 1240 года, но только в качестве простого рыцаря. А вот в качестве ярла он отправится в Крестовый поход на Новгородскую землю в 1249 г.

Ну а дабы немного потешить читателя, приведу и взгляд на Невскую битву современного либерала, Александра Нестеренко. По его мнению, Александр Ярославич поступил очень нехорошо. «Шведы ни на кого не напали, не грабили. Просто стояли лагерем. Может быть, на берегу Невы и Ижоры расположился обыкновенный купеческий караван поторговать с туземцами (особенно если предположить, что в этом месте действительно было ижорское поселение)?..

…разбив лагерь и установив шатры, шведы демонстрировали всем, что они пришли с миром. Торговать, а не воевать. Почему же тогда Александр напал на шведов? Летопись не дает ответа на этот принципиальный вопрос. Она только бездоказательно обвиняет шведов во враждебных намерениях. Подозревать можно кого угодно и в чем угодно. Но это вовсе не повод для внезапного нападения.

Если оставить без ответа вопрос о причинах нападения на шведский лагерь, то придется признать, что мирные шведы стали жертвой разбойного нападения со стороны русских»0.

Какие аргументы приводит в пользу своей версии господин Нестеренко?

«В пользу этой версии говорит то, что шведы установили в своем лагере шатры. Если бы им угрожала опасность или они куда‑нибудь торопились, то они не высаживались бы на берег и не обустраивали лагерь, а оставались на своих ладьях»0. И… всё! Больше никаких аргументов! В общем, русские всегда были бяками. Приходили к ним Карл XII и Наполеон тоже торговать и тоже шатры ставили. А русские опять совершили «разбойничьи нападения» и зверски побили оных купцов.

Думаю, если бы существовала машина времени, то предводитель шведского войска на Неве, что Биргер, что Спиридон, узнав, что его рыцаря некий писака определил в купцы, велел бы вздернуть этого господина на ближайшем дереве, и хорошо еще, если за шею.

Но да бог с ними, с малограмотными туземными либералами. Гораздо хуже, что профессор истории Хельсинкского университета Херик Мейнандер (1960 г. рождения) написал в «Истории Финляндии»: «На востоке ощущалась экспансия со стороны Новгорода под предводительством князя Александра, в 1240 г. победившего шведское войско у берегов Невы и потому получившего почетное прозвище “Невский”»0.

Итак, сейчас финским студентам внушают, что Александр Невский совершил агрессию 15 июля 1240 г. против мирных шведских путешественников. Замечу, что книга Мейнандера была издана и в РФ при поддержке «Финского литературного и информационного центра» (FILI).

![]()

В 1249 г. шведский король Эрик созвал «и рыцарей, и тех, кто близок к рыцарскому званию, а также крестьян и вооруженных слуг»0 (то есть объявил тотальную мобилизацию для похода на тавастов (емь)). Командовать войском король поручил Биргеру Несколько десятков шведских кораблей пересекли Ботнический залив и высадили в Финляндии большое войско. Естественно, тавасты не стали в открытом бою противостоять численно превосходящему и лучше вооруженному шведскому войску Шведы учинили кровавую бойню. «Всякому, кто подчинился им, становился христианином и принимал крещение, они оставляли жизнь и добро и позволяли жить мирно, а тех язычников, которые этого не хотели, предавали смерти. Христиане построили там крепость и посадили своих людей. Эта крепость называется Тавастаборг – беда от нее язычникам!.. Ту сторону, которая была вся крещена, русский князь, как я думаю, потерял»0. Где находилась крепость Тавастаборг (другое название – Тавастгус), и поныне спорят финские историки. Некоторые считают, что это по сей день существующий средневековый каменный замок в городе Хяменлинна0. Однако Хяменлинна не очень похож на детинец, описанный в летописи: судя по летописи, детинец стоял на высокой и крутой горе0, в то время как замок в Хяменлинне стоит на небольшой возвышенности, всего на несколько метров возвышающейся над уровнем окружающей местности. К летописному описанию более подходит городище Хакойстенлинна, расположенное в той же части земли еми, в местности Янаккала. Городище это находится на крутом и высоком скалистом неприступном холме. Отметим, что «Хроника Эрика» признает, что, во‑первых, тавасты до шведского вторжения были русскими, точнее, новгородскими подданными, а во‑вторых, русские не пытались силой навязывать тавастам христианство, и они в подавляющем большинстве оставались язычниками.

Вслед за тавастами шведам удалось покорить племена сумь, жившие на юго‑западе Финляндии.

В 1256 г. шведы, датчане и финские племена предприняли поход в Северную Эстляндию и начали восстанавливать крепость Нарву на правом берегу реки. Эта крепость была основана в 1223 г. датским королем Вальдемаром II, но позже разрушена новгородцами.

Новгородцы в 1256 г. не имели князя, поэтому им пришлось послать гонцов во Владимир за Александром Невским. Зимой 1256–1257 гг. Александр с дружиной прибыл в Новгород. Собрав новгородские войска, Александр отправился в поход. Как говорит летописец, в войске никто не знал, куда идет князь. Александр выбил шведов и К° из Копорья, но далее двинулся не на чудь, как думали все войско и неприятель, а на емь, то есть не в Эстляндию, а в Центральную Финляндию. Как гласит летопись: «…и бысть зол путь, акы же не видали ни дни, ни ночи». Да, дни зимой в Центральной Финляндии крайне коротки. Несмотря на это, русские побили шведов и подвластных им тавастов и с большой добычей и полоном вернулись домой. Крепость Тавастаборг взята не была, но этот поход Александра надолго отбил у шведов охоту совершать набеги на новгородские земли.

В конце XIII века шведы продолжали грабить купеческие караваны на пути из ганзейских городов в Новгород. Причем они не ограничивались Финским заливом, а периодически заходили в Неву и в Ладожское озеро. Так, согласно Новгородской летописи, в 1283 г. шведские суда прошли Невой в Ладожское озеро и начали грабить новгородцев и «обонежских» купцов. На перехват разбойникам из Ладоги вышли русские суда и побили их.

В следующем, 1284 году уже большой отряд шведов на лойвах0 и шнеках под командованием воеводы Трунда вошел в Ладожское озеро и начал грабить прибрежные карельские поселения.

Новгородская дружина под началом посадника Семена Михайловича Смена соединилась с ладожской дружиной под началом посадника Матвея, кстати, сына Семена Михайловича, и двинулась на шведов.

Русские устроили засаду в устье Невы. Когда дружинники Трунда чувствовали себя почти дома, 9 сентября на них внезапно напали новгородцы и ладожане. Уйти удалось совсем немногим. Надо ли говорить, что если бы русскими командовал Даниил Московский, а не новгородский посадник Смен, то в школах бы зубрили не одну, а две Невские битвы – 1240 и 1284 годов. Но увы, увы…

В 1292 г. молодцы новгородские пошли походом в Емскую землю (Тавасттисидию), контролируемую шведами. Согласно новгородскому летописцу, они завоевали всю Емскую землю и с богатой добычей «все здравы» вернулись назад. В том же году 800 шведов вошли на судах в Неву. Далее отряд разделился на две половины: одна часть начала грабить южный берег Невы, а другая – северный. Не дожидаясь прихода новгородцев, ижора и корела сами расправились с грабителями.

В следующем, 1293 году шведы начинают очередной Крестовый поход. Возглавил его фактический правитель страны марскалк (маршал)0 Торгильс Кнутссон. Время рождения и происхождение его неизвестны. Видимо, он происходил из мелких дворян Вестергетланда (область в Швеции). В 1288 г. Кнутссон был посвящен в рыцари, а в 1289 г. стал марскалком. В декабре 1290 г. умер шведский король Магнус Ладулос0, оставив трех малолетних сыновей – Биргера, Эрика и Вальдемара. Официально королем был провозглашен Биргер, но до его совершеннолетия власть находилась в руках регентского совета. Фактически же всем распоряжался Кнутссон.

17 мая 1293 г. шведский ледунг (морское ополчение) во главе с Кнутссоном0 отправился в Крестовый поход к берегам Финского залива. Шведы подошли к небольшой русской крепости Выбор у впадения реки Вуоксы в Финский залив. Тут стоит сделать небольшой экскурс в географию. Ладожское озеро в Средние века соединялось с Финским заливом двумя реками – Невой и Вуоксой. Естественно, что самым быстрым и удобным был путь по Неве. На Вуоксе и озерах, через которые пролегал «вуокский путь», было много мелей, подводных камней и т. д. Тем не менее по «вуокскому пути» купцы ходили еще в VIII–IX веках, что подтверждается в том числе находками арабских монет VII–IX веков в районе Приозерска. Таким образом, на Карельском перешейке было четыре стратегических пункта, контролировавшие коммуникацию Финский залив – Ладога. Это Невское устье и крепость Орешек у истоков Невы, а также место соединения рукава реки Вуоксы с Финским заливом и крепость Корела при впадении Вуоксы в Ладожское озеро.

Шведы то ли штурмом овладели укреплениями Выбора, то ли русские заранее оставили городок, сейчас установить невозможно. Заняв этот стратегический пункт, Кнутссон велел построить каменную крепость на небольшом островке Линнан‑Саари (размером всего 1700 на 122 м). Этот островок контролировал речной путь в реку Вуоксу и, соответственно, в Ладожское озеро. Шведы назвали крепость Выборгом.

Замечу, что строили крепость не сами шведы, а сотни или даже тысячи насильно согнанных туда карел. Вестернский епископ Педер Элкви приступил к принудительному крещению карел по католическому обряду.

До прихода Кнутссона все карельские племена были подданными Господина Великого Новгорода. Большинство карел оставались язычниками, крестились они только по своей воле. Точных данных о числе православных карел нет, но они составляли не менее 20 процентов от общего числа. Новгородская администрация никого не принуждала креститься, но создавала для этого все условия – посылала миссионеров, строила церкви, основывались монастыри, как, например, знаменитый Валаамский монастырь0.

Был ли Торгильс Кнутссон основателем Выборга – вопрос довольно спорный. Во всяком случае, ни в одном шведском или русском документе XIII–XV веков нет упоминаний о личном участии Кнутссона в строительстве Выборга и даже о пребывании в нем. Тем не менее в конце XIX века финские националисты начали прославлять Кнутссона.

Возникает естественный вопрос: почему Великий Новгород допустил, чтобы на его территории в важнейшем стратегическом пункте Карельского перешейка шведы спокойно возводили неприступную каменную крепость? Дело в том, что в 1292 г. сын Александра Невского Андрей Городецкий вместе с князем Федором Чермным в очередной раз навели татар0 на Русь. Кстати, православные иерархи позже причислили известного ордынского прихвостня Федора Чермного к лику святых0. Надо полагать, что Кнутссон затевал свой Крестовый поход в 1293 г., хорошо зная ситуацию на Руси. Татары заняли Волок Дамский и готовились оттуда идти на Новгород и Псков. Но обе республики прислали богатейшие дары Дюденю и его темникам, и татарское войско в феврале 1294 г. отправилось восвояси.

В начале 1294 г. Андрей Городецкий прибыл с дружиной в Новгород, где бояре поведали ему о затее Кнутссона. Андрей 10 марта 1294 г. отправил к «свейскому городу», то есть к Выборгу, князя Романа Глебовича0, боярина Юрия Мишинича и тысяцкого Андреяна с отрядом новгородцев. Однако отряд был слишком мал. Дело в том, что сам Андрей Городецкий отправился в поход против своего старшего брата Дмитрия Александровича и взял с собой большую часть новгородского войска вместе с посадником.

За шесть недель новгородцы добрались до Выборга и во вторник «на похвальной неделе» пошли на штурм крепости. Но шведы уже основательно подготовились к обороне. Штурм был отбит. При этом смертельную рану стрелой получил знатный новгородец, «добрый муж» Иван Клекачевич.

На следующий день начался разлив талых вод, и подойти к крепости стало невозможно. Кроме того, кони новгородцев страдали от бескормицы. В итоге воеводы решили возвращаться назад.

Шведы, воодушевленные успехом, в конце 1293 г. – начале 1294 г. покорили все карельские земли («14 погостов»). Шведы взяли город Кексгольм (по‑русски – Корела, современный Приозерск), «много язычников было там побито и застрелено в тот самый день». Интересно, что шведы называли язычниками не только язычников‑карел, но и православных карел, и даже русских. В Кексгольме был оставлен сильный шведский гарнизон во главе с Сигге Лоне (новгородская летопись называет его «воевода Сиг»). Замечу, что еще около 830 г. на месте Корелы была крепость русов Бярма. Таким образом, шведы полностью взяли под контроль вуокский водный путь из Финского залива в Ладогу.

Вскоре к Кексгольму подошел отряд новгородцев и осадил крепость.

Дальнейшее лаконично описано в летописи: «Новгородцы, придя, крепость разметали, а Сига убили, не выпустив ни человека»0.

Маршал Кнутссон был взбешен, узнав об уничтожении кексгольмского гарнизона, и решил захватить устье реки Невы. Но поход пришлось отсрочить из‑за бракосочетания короля Биргера Магнуссона с Мартой, дочерью датского короля Эрика V.

В начале 1299 г. маршал Кнутссон начал подготовку нового Крестового похода на Русь. При этом Рим помогал ему не только морально, по традиции римские папы обещали всем идущим на Восток отпущение грехов и всякие райские блаженства. На сей же раз Бонифаций VIII снял лучших инженеров со строительства своего дворца и замка Святого Ангела в Риме и отправил их в Швецию строить крепости на землях «русских язычников».

30 мая 1300 г. (в Троицын день) около 50 шведских кораблей покинули Стокгольм. На корабли были посажены 1100 рыцарей0, командовал ими сам правитель Торгильс Кнутссон. Флотилия вошла в Неву и стала на якорь у слияния рек Невы и Охты. В то время Охта была полноводной рекой, ширина ее в устье составляла не менее 80 метров, а глубина позволяла кораблям приставать непосредственно к берегу.

Шведские корабли были поставлены в устье Охты «борт к борту и штевень к штевню».

На мысу шведы сразу же начали строить крепость, ее требовалось закончить быстро – к концу лета. Зимовать здесь с флотом Кнутссону явно не улыбалось. В шведской хронике говорится, что между Невой и Охтой был прорыт глубокий ров и заполнен водой, а надо рвом возведена стена с восемью башнями. На берегах обеих рек были возведены менее мощные фортификационные сооружения. Точных и подробных данных об укреплениях крепости нет. Но, судя по всему, башни и, возможно, часть стен были каменными. Крепость получила название Ландскрона – Венец Земли. Место крепости было выбрано удачно, недаром в 1611–1617 гг. шведы на том же самом месте построили крепость Ниеншанц.

С 1869‑го по 1998 год на мысе Ландскроны находилась Охтинская (позже Петрозаводская) верфь.

Пока строилась крепость, 800 шведов под командованием некоего Харальда пошли вверх по Неве и попали в Ладожское озеро (шведы называли его Белым озером). Шведы получили сведения, что на одном из островов Ладожского озера разместился отряд новгородцев, готовящийся напасть на Ландскрону. Однако, когда шведы отошли от берега на 40 километров, усилился ветер, на озере поднялось волнение. Шведы едва добрались до берега – Карельского перешейка. Там они вытащили шнеки на берег и занялись привычным делом: стали грабить местных жителей – карел.

Через пять дней, когда ветер стих, Ладога успокоилась, взятые с собой припасы съедены, а вся окружающая местность опустошена и разорена, шведы двинулись в обратный путь к Неве, так и не выполнив своей задачи. Отряд Харальда подошел к истоку Невы и встретил там, на расположенном в истоке Невы Ореховом острове, шведский передовой отряд, видимо, ранее посланный сюда из Ландскроны для того, чтобы контролировать вход в Неву. Харальд оставил на Ореховом острове часть своих людей для усиления стоящего здесь отряда, а с остальными вернулся вниз по Неве в Ландскрону.

Вскоре шведский отряд на Ореховом острове заметил на Ладожском озере флотилию русских судов. Шведы утверждали, что в ладьях у русских была тысяча воинов. Шведский отряд не принял боя и ретировался в Ландскрону.

Таким образом, основные шведские силы в Ландскроне были заранее оповещены о подходе русских и приготовились к бою. Однако вместо русских ладей шведы увидели плывущие на них по течению Невы большие горящие плоты. Плоты были сделаны из сухих деревьев и были «выше иного дома». Но шведские моряки не растерялись – корабли увели в устье Охты, а вход в устье перекрыли большой сосной, привязанной канатом с обеих сторон, но, по‑видимому, какие‑то шведские корабли все‑таки сгорели. Все же атаку русских брандеров можно считать удачной – шведская флотилия была заперта в Охте и не могла противодействовать подходу русских ладей и высадке с них десанта.

Русское войско прямо с кораблей двинулось на штурм Ландскроны. В бой шло не разношерстное ополчение, какое мы привыкли видеть на картинах художников XIX–XX веков, а профессионалы – «кованая рать». Как гласит шведская хроника: «Когда русские пришли туда, видно было у них много светлых броней; их шлемы и мечи блистали».

Если шведы на Ореховом острове более‑менее правильно оценили численность русского войско, то защитникам Ландскроны со страху показалось, что их атакуют свыше 30 тысяч русских воинов.

Русские стремительно преодолели ров и начали бой на стенах крепости. В этот критический момент две группы рыцарей под началом Матиаса Кетильмундсона и Хенрика фон Кюрна атаковали русских с флангов. После упорного боя обе группы с потерями отошли назад, но штурм был сорван, и русские войска отошли к опушке леса.

Согласно шведской хронике, через некоторое время из Ландскроны выехал совсем еще юный рыцарь Матиус Дроте, вместе с ним ехал переводчик. Толмач подъехал к русскому войску и сказал: «Здесь благородный муж, один из лучших среди нас. Он здесь в полной готовности ждет и хочет побороться с лучшим из вас на жизнь, добро и плен. Как вы видите, он здесь близко. Если кто‑нибудь из ваших его одолеет, то он сдастся в плен и войдет за вами. Если случится, что ваш будет побежден, то и с ним будет то же самое. Больше ему ничего не надо». Русские ответили: «Мы видим, что он здесь и уж очень близко подъехал к нам». Русские переговорили между собой, и князь их сказал: «Если кто‑нибудь из вас хочет с ним побороться, то пусть подумает об этом. Мы видим, что он доблестный воин. Я хорошо знаю, что они посылали к нам мужа не из худших. Я уверен, что если кто‑нибудь станет с ним биться, то мы получим весть, что ему пришлось плохо». Русские ратники отвечали: «Мы за это не беремся. Здесь никого нет, кто хотел бы с ним биться». Молодой рыцарь стоял и ждал до самой ночи, а затем вернулся к своим.

Тут автор, зная новгородцев, позволит себе усомниться в правдивости хроники. В новгородском войске не мог не найтись какой‑нибудь Васька Буслаев, и у юного шведа возникло бы много проблем. Тем более что простодушный автор хроники здесь же замечает, что Матиус Дроте через много лет стал шведским канцлером, а от себя добавлю – фактическим правителем страны при несовершеннолетнем короле Магнусе Эриксоне. Так что Ландскрона вполне могла стать «Малой землей» престарелого канцлера.

Дальше хронист без всякого перехода сообщает, что шведы заключили с русскими перемирие на один день. Возможно, Матиус и ездил с толмачом на переговоры, а хвастливый вызов – это «остроумие на лестнице».

На следующую ночь русские скрытно снялись и ушли. Поход был предпринят одной новгородской дружиной, и для взятия Ландскроны сил явно не хватало.

Шведы тем временем достроили крепость, и в сентябре 1300 г. Кнутссон с основными силами отправился домой. В Ландскроне был оставлен гарнизон – 300 воинов во главе с рыцарем Стеном.

В устье Невы шведским кораблям из‑за противного ветра пришлось простоять на якоре несколько дней. Недовольные вынужденным бездействием, Матиас Кетильмундсон и воины его отряда решили зря время не терять и заняться «полезным» делом. «И они велели свести на землю своих боевых коней», и двинулись в набег по южному побережью Финского залива, по Ижорской и Водской землям. Доблестные воины прошли с огнем и мечом по селениям води и ижоры и «жгли и рубили всех, кто им сопротивлялся». Как писал И.П. Шаскольский: «Набег не имел никаких политических или религиозных мотивов, шведские воины и не думали принуждать мирное население к повиновению или принятию католической веры; не занимались они даже грабежом (да в бедных крестьянских селениях, наверное, не было такого имущества, которое могло бы заинтересовать заморских пришельцев, – золота, серебра, ценных вещей). Это было разорение ради разорения, ради удовольствия разорять и убивать.

Насладившись убийствами и разорением беззащитного мирного населения, шведские воины вернулись на корабли, и шведский флот двинулся в обратный путь в Швецию, куда он благополучно прибыл в конце сентября 1300 г.»0.

После неудачи под Ландскроной новгородские власти наконец осознали масштабы шведской угрозы и зимой 1300–1301 гг. отправили послов во Владимир, к великому князю Андрею Александровичу Городецкому, третьему сыну Александра Невского. Тот не заставил себя долго упрашивать и уже в начале весны 1301 г. прибыл с дружиной в Новгород.

На подмогу Новгороду двинулась и рать самого сильного тогда удельного князя, Михаила Ярославовича Тверского. Однако Андрей Городецкий не стал ждать тверского войска, а быстро двинулся к Ландскроне.

Небольшой русский конный отряд вышел к Неве немного выше Ландскроны, предположительно, в районе Литейного моста. Там русские начали рубить лес, чтобы заградить реку надолбами и не дать возможности шведскому флоту прийти на помощь Ландскроне. Отряд рыцарей во главе со Стеном выехал из крепости и попытался воспрепятствовать работе русских. Однако шведы попали в засаду и с большим трудом вернулись в крепость, при этом сам Стен получил ранение. Заграждение Невы пригодилось – шведский флот так и не пришел на помощь Ландскроне.

Андрей Городецкий, подойдя к Ландскроне, с ходу начал штурм крепости. Как гласит хроника, русские штурмовали Ландскрону днем и ночью. Русским удалось поджечь строения внутри крепости, после чего бой шел уже на стенах и валах. Когда русские овладели крепостью, уцелевшие шведы во главе со Стеном заперлись в погребе (возможно, ошибка хрониста или переводчика, и это была башня), где после недолгого сопротивления сдались.

После взятия Ландскроны возник вопрос – что делать с крепостью? Как уже говорилось, новгородцы принципиально не строили крепостей ни в устье Невы, ни на побережье Финского залива. Поэтому новгородцы сровняли с землей Ландскрону, как сказано в летописи, «град запалиша и разгребоша». Вновь караваны купеческих судов поплыли по Неве в Новгород и в балтийские страны.

Захват шведами Западной Карелии и постройка там ими Выборгского замка вынудили новгородское правительство предпринять энергичные меры по удержанию под своей властью основную часть Карельской земли. Так, в 1310 г. «ходиша новгородци в лодьях и в лоивах в озеро, и идоша в реку Узьерву, и срубиша город на порозе нов, ветхый сметавше». То есть новгородское войско на судах прошло через реку Волхов в Ладожское озеро, в устье реки Узьервы (Вуоксы) в Кореле, разобрало старые, обветшавшие укрепления городского детинца и построило укрепления на новом месте. По данным А.Н. Кирпичникова0, кекскгольмская крепость первоначально находилась у устья реки Вуоксы, и только в 1310 г. местом для возведения новой крепости вместо «ветхой» был избран лежащий у одного из порогов Вуоксы остров, на котором и был построен «Корельский городок».

Новгородцы по‑прежнему активно защищали свои владения и торговые коммуникации. В 1311 г. новгородское войско на ушкуях вышло в Финский залив. Ими предводительствовал служилый новгородский князь Дмитрий Романович, сын служилого новгородского князя Романа Глебовича, командовавшего войском в 1294 г. в походе на Выборг.

Русская флотилия подошла к финскому побережью в районе Купцкой реки0. Ушкуи прошли по реке и далее по рекам, озерам, а где и волоком добрались до Тавастаборга. Русские три дня осаждали город, но взять не смогли и отступили. Русское войско разорило районы, населенные племенами емь, и захватило большую добычу. Согласно летописи, в одном из боев был убит знатный новгородец Константин Ильин, сын Станимировича. Однако в целом потери были невелики, и русский отряд по реке Перне благополучно достиг Финского залива, а оттуда ушел в устье Невы.

В самом начале 1318 г. новгородцы предприняли новый морской поход. На сей раз их ладьи и ушкуи прошли в Або‑Аландские шхеры и по Полной реке (Аурайоки) поднялись до города Або (финское название – Турку) – тогдашней столице Финляндии. 23 мая 1318 г. город был взят и основательно разрушен, в частности, был сожжен абовский собор.

Русские захватили собранный за 5 лет со всей Финляндии церковный налог, предназначенный к отправке в Рим. Затем русское войско морским путем благополучно вернулось в устье Невы, и, как сказано в летописи, «приидоша в Новгород вси здорови».

В 1322 г. шведские войска из Выборга двинулось к русской крепости Корела, однако взять ее не смогли и вернулись восвояси. Набег шведов на Корелу возмутил новгородцев, и они решили покончить со шведским осиным гнездом – Выборгом. Тем временем в Новгород прибежал московский князь Юрий Данилович, которого хан Узбек лишил титула великого князя Владимирского, а брат Иван выгнал с московского престола. Понятно, что московской рати у Юрия не было, разве что небольшой отряд дружинников. Тем не менее власти Новгорода поручают ему командовать войском в походе на Выборг.

12 августа 1322 г. русская флотилия подошла к Выборгу. Предместья города были преданы огню, каменный замок осажден. Шведский гарнизон устроил вылазку, но назад вернулись немногие. Шесть метательных машин русских («пороков») засыпали замок каменными ядрами. Шведы записали в своей хронике: «Георгий, великий король Руссов, осадил замок Выборг с великой силой в день святой Клары». Современные финские историки оценивают численность новгородского войска в 22 тысячи человек. Разумеется, это явный перегиб. Со страха шведам бездомный князь показался «великим королем», а каждый русский воин троился, а то и пятерился в их глазах.

Но, увы, штурм замка, произведенный Юрием 9 октября, не удался. Наступила осень, и близился ледостав на Неве, поэтому Юрий приказал снять осаду. Русское войско с большим полоном вернулось в Новгород.

В первой половине 1323 г. на Ореховом острове в истоке Невы по приказу князя Юрия Даниловича новгородцы построили крепость Орешек.

В июле 1323 г. в новопостроенную крепость прибыли для переговоров шведские «великие послы» Эрик Турессон и Хеминг Эдгислассон со свитой. Новгородскую сторону представляли князь Юрий Данилович, посадник Варфоломей Юрьевич и тысяцкий Авраам. В качестве наблюдателей, а скорее всего, посредников в переговорах приняли участие купцы с острова Готланд, Людовик и Фодру. Поскольку Готланд входил в состав Ганзейского союза, послы Готланда должны были представлять интересы Ганзы.

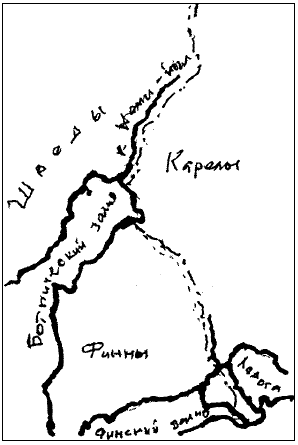

Фрагмент схемы древней карты представляет нам участок границы, установленной между Русью и Швецией по Ореховецкому договору 1323 г.

Договор, получивший название Ореховецкий, был подписан 12 августа 1323 г. В его преамбуле приводилось главное содержание договора: заключение обеими сторонами «вечного мира», подкрепленное присягой – «крестным целованием».

Согласно условиям договора, новгородско‑шведская граница устанавливалась на Карельском перешейке по следующей линии: от устья реки Сестры на побережье Финского залива и оттуда вверх по течению Сестры (Систербека), вплоть до ее истоков, и далее через болото, откуда брала река Сестра свое начало, до его противоположного конца по водоразделу, вплоть до истока реки Сая, и вниз по руслу до впадения Саи в Вуоксу, а затем по Вуоксе до того пункта, где река делает крутой поворот на север и где расположен гигантский валун – «Солнечный камень».

Таким образом, граница делила пополам Карельский перешеек в направлении с юга на север и шла далее, до бассейна озера Сайма, а затем до побережья Ботнического залива там, где в него впадает река Пюзайоки. Это была древняя племенная граница между карелами и финнами – сумью (суоми), и она подтверждалась и сохранялась.

За Новгородом оставались промысловые угодья на отошедшей к Швеции территории, так называемые ловища, богатые рыбой, общим числом шесть, куда должны были иметь свободный доступ новгородцы и карелы, и два бобровых ловища.

Любопытно, что в Ореховецком договоре была зафиксирована только юго‑западная граница русских владений у Ботнического залива – река Патойоки. Как далеко на север простирались русские приботнические владения, в договоре указано не было. Однако в позднейших источниках имеются сведения, где проходила внешняя (на севере и западе) граница этих владений. Русские считали своими владениями территории, принадлежащие современной Финляндии от реки Похейоки, а оттуда в западную сторону к мысу Бьюрроклубб на западном берегу Ботнического залива, в приходе Шеллефтео, оттуда к северо‑востоку до рек Торнео и Кеми, вверх по реке Кеми до речного мыса Рованьеми. По этим данным видно, что, согласно русской официальной точке зрения, сохранившейся к 1490‑м годам, Русское государство должно было владеть не только Каянской землей – Эстерботнией, но и обоими побережьями северной части Ботнического залива или даже обеими областями, прилегавшими к северной части этого залива – Эстерботнией и Вестерботнией. Лишь при заключении Тявзинского мирного договора в 1595 г. Каянская земля отошла к Швеции.

До начала XVI века нынешняя Финляндии именовалась в официальных шведских документах как Остерландия (Osterlandia), то есть Страна на Востоке. Термин «Финляндия» впервые официально упомянут в 1419 г. как обозначение всей восточной половины Шведского королевства. В середине XV века он укоренился и в законодательных документах.

В XIV–XV веках продолжалось насильственное обращение финского населения в католическую веру. Однако в 1525 г. шведский король Густав Ваза вступил в конфликт с Римом. Ссора, как это обычно бывает, началась из‑за «бабок». Густав испытывал большую нужду в деньгах и посягнул на церковную десятину. В итоге в Швеции в 1527–1537 гг. произошла реформация. В 1539 г. было введено новое церковное устройство. Король стал главой церкви. Церковным управлением ведал королевский суперинтендант с правом назначать и смещать духовных лиц и ревизовать церковные учреждения, включая сюда и епископства. Епископом Финляндии был назначен доминиканец Мартти Сюотте, который присягнул на верность королю и обещал проповедовать слово Божие, а не Папы.

В отличие от большинства европейских стран реформация прошла на редкость спокойно. Католические монастыри в Финляндии были ликвидированы, а основная часть церковного серебра пошла в казну короля и его наместника в Финляндии. Народ же достаточно равнодушно относился к догмам католицизма и не пытался бунтовать за старую веру.

На Финляндию был распространен общий свод законов Швеции, принятый в 1347 г. и обновленный в 1442 г. Шведский язык был официальным. Финское население облагалось шведскими повинностями. Судьями назначались исключительно этнические шведы. Короли стремились заселить финские города и почти не заселенные районы вдоль границы с Россией шведами, а самих финнов считали «собственностью Бога, короля и шведской короны». В свою очередь, за финнами закреплялось право участия в общешведских королевских выборах.

Перед смертью в 1560 г. король Густав Ваза передал королевский титул старшему сыну, Эйрику, а остальным сыновьям дал крупные уделы (герцогства). Юхан получил Финляндию, Магнус – Восточную Готландию, а Карл – Зюдерманландию. При этом все герцоги должны были приносить присягу на верность своему старшему брату, который после смерти отца вступил на престол под именем Эйрика XIV.

Так впервые появился термин «герцогство Финляндское». Герцог получил право от имени короля решать все дела Финляндии по своему усмотрению, командовать финскими войсками, отражать нападения, блюсти границу и расширять территорию своих владений.

Финский язык, не имевший письменности, при шведах был языком крестьян и беднейших горожан. Первая книга на финском языке – «Азбука» – была издала в Германии в 1538 г. В ней приводились финский алфавит и краткие указания о произношении буквенных обозначений, а также азбучные постулаты христианства. В 1548 г. на финский язык был переведен Новый Завет.

Герцог Юхан женился на дочери польского короля Сигизмунда I Екатерине и начал проявлять сепаратистские тенденции. В результате Эйрик XIV отправил в Финляндию королевские войска. 12 августа 1563 г. Юхан был вынужден сдаться, его заточили в башне Грипсгольского замка. Свободу Юхан получил в 1567 г., а уже в сентябре 1568 г. вместе с братом Карлом сверг Эйрика с престола и сам стал королем под именем Юхана III.

Новый король в 1581 г. вновь дал Финляндии статус Великого княжества и прибавил к своему титулу короля Швеции титул великого князя Финляндии. Финляндия снова стала автономной областью Шведского королевства. Юхан утвердил герб Финляндского княжества, существующий и поныне как государственный герб Финляндии. Любопытно, что этот герб символизирует Финляндию как победителя в борьбе Запада с Востоком. Лев держит в лапе меч западного образца и попирает лапами изогнутый меч Востока.

Осенью 1596 г. в области Похьянмаа началось восстание крестьян против шведской администрации. Оно вошло в историю как Дубинная война, поскольку оружием крестьян были дубины и колья. Восставшие под предводительством крестьянина Яакко Илкка двинулись из Похьянмаа и Центральной Финляндии в направлении Або, но их главные силы встретили у местечка Нокиа, недалеко от Тампере конницу королевского наместника Клауса Флеминга. В сражении, продолжавшемся несколько дней, крестьяне потерпели поражение. А в феврале 1597 г. Флеминг разгромил остатки восставших в битве при Сантавуори в Похьянмаа. Общие потери повстанцев составили свыше 2500 человек.

В ноябре 1592 г. умер шведский король Юхан III. На престол взошел Сигизмунд III Ваза, который уже был королем Польши с 1587 г.

Понятно, что протестантская Швеция и католическая Польша физически не могли управляться одним монархом. Шведы испугались контрреформации и восстали против короля Сигизмунда III. Во главе восстания стал дядя короля, герцог Карл Зюдерманландский (впоследствии король Карл IX). В 1598 г. войско Карла разбило королевскую армию в битве при Стонгебру. В следующем году личная уния с Польшей была официально расторгнута.

Между тем в России началась смута, затеянная боярами Романовыми, выставившими в качестве самозванца своего холопа Юшку Отрепьева. Династия Годуновых была свергнута, но ЛжеДмитрий I продержался в Москве менее года. Однако затем в Россию вторглись новые части армий польских панов, приведших к Москве нового самозванца, по месту своей резиденции прозванного Тушинским вором.

В Швеции же Карлу IX удалось короноваться лишь в марте 1607 г. Естественно, что шведам поначалу было совершенно не до российских смут. Но как только обстановка стабилизировалась, шведское правительство обратило свои взоры на Россию. Проанализировав ситуацию, шведы пришли к выводу, что русская смута может иметь два основных сценария. В первом в России будет восстановлена твердая власть, но к Польше отойдут обширные территории – Смоленск, Псков, Новгород и др. Не будем забывать, что в то время Польше принадлежала и вся Прибалтика, исключая побережье Финского залива. Во втором случае вся Русь подлежала ополячиванию.

Таким образом, в любом случае Швеции стала бы угрожать серьезная опасность со стороны усилившегося Польского королевства. А ведь весь XVII век Польша для всех шведов, начиная от короля и кончая простолюдинами, была куда более грозным и ненавистным противником, нежели Россия.

Карл IX решает помочь царю Василию Шуйскому, который принял помощь Швеции. Но вместо того, чтобы направить шведов на Польшу через Прибалтику, что вполне соответствовало как личным интересам Карла IX, так и интересам Швеции в целом, царь приглашает шведский корпус Делагарди в центр России для борьбы с поляками.

С 23 по 24 июня 1610 г. в битве у Клушина шведские наемники не пожелали драться с поляками и бежали с поля боя. Зато Делагарди удалось захватить Новгород и ряд других северных городов.

После нескольких лет войны на Севере, шедшей с переменным успехом, Россия и Швеция 27 февраля 1617 г. в селе Столбово заключила мир.

Согласно условиям Столбовского мира, стороны должны:

– Все ссоры, происшедшие между двумя государствами от Тявзинского до Столбовского мира, предать вечному забвению.

– Новгород, Старую Русу, Порхов, Ладогу, Гдов с уездами, а также Сумерскую волость (то есть район озера Самро, ныне Сланцевский район Ленинградской области) и все, что шведский король захватил во время Смутного времени, вернуть России.

– Бывшие русские владения в Ингрии (Ижорской земле), а именно: Ивангород, Ям, Копорье, а также все Поневье и Орешек с уездом, переходят в шведское обладание. Шведско‑русская граница проходит у Ладоги. Всем желающим выехать из этих районов в Россию дается две недели.

– Северо‑западное Приладожье с городом Корела с уездом остается навечно в шведском владении.

– Россия выплачивает Швеции контрибуцию: 20 тысяч рублей серебряной монетой. (Деньги заняты московским правительством в Лондонском банке и переведены в Стокгольм.)

Согласно Столбовскому миру, в русских землях, отходящих к шведам, монахи, дворяне, дети боярские и горожане могли в течение 14 дней уехать в Россию, взяв с собой челядь и имущество. А вот крестьянам и приходским священникам категорически запрещалось уезжать. Они теперь должны были жить под властью шведской короны.

Выступая в шведском риксдаге, король Густав II Адольф популярно выразил суть Столбовского мира: «Теперь без нашего позволения русские не могут выслать ни одной лодки в Балтийское море, большие озера – Ладожское и Пейпус, Нарвская поляна, болота в 30 верст ширины и модные крепости отделяют нас от них. Теперь у русских отнят доступ к Балтийскому морю, и, надеюсь, не так‑то легко будет перешагнуть им через этот ручеек»0.

Любопытно, что сейчас финские историки полностью оправдывают завоевания шведских королей как в России, так и в Польше и Германии. Так, в изданной в 2006 г. книге «История Финляндии» утверждается: «Никакой альтернативы экспансионистской и военной политике у Швеции, в сущности, не было. Оборонительная политическая линия потребовала бы значительно больших затрат на фортификационные сооружения и на внутреннее финансирование, чем активные боевые действия: шведские войска в XVII в. кормились в большой степени за счет завоеваний, а также за счет экономической поддержки стран‑союзниц, главной из которых была Франция. Нападение считалось лучшей защитой»0.

В 1611 г. шведы начинают строить замок в устье Охты на месте разрушенного русского городка и еще ранее разрушенной Ландскроны. 12 октября 1617 г. в шведском риксдаге было впервые упомянуто и название этого города – Ниэн0.

Вскоре выборгское купечество почувствовало в Ниэне опасного конкурента и добилось принятия постановления от 22 ноября 1622 г., запрещавшего всем иностранным купеческим судам выгружать в Ниэне какие‑либо товары под угрозой конфискации судов и товаров.

17 июня 1632 г. король Густав Адольф подписал привилегии Ниэну, юридически ставившие его в ряд с самыми крупными городами королевства. А 28 сентября 1638 г. был издан указ королевы Христины, разрешающий иностранным купцам торговать в Ниэне. Город стал крупным портом. Так, с 1640 г. по 1645 г. его ежегодно посещало от 92 до 112 купеческих кораблей. Причем около 20 % из них прибывали из Северной Германии, Голландии и Англии.

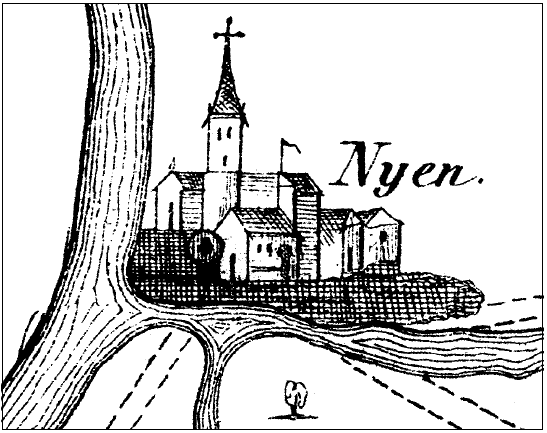

Ниен на карте начала XVII века

В 1642 г. Ниэн получил городской герб – лев, стоящий между двумя реками и держащий в правой лапе меч.

После Столбовского мира увеличилось число шведских дворян, переселившихся в Финляндию и Ингерманландию, так шведы называли земли, захваченные в 1610–1619 гг. Население Финляндии было поставлено в неравноправное положение по сравнению с населением Швеции. Финляндия выставляла с каждой сотни жителей в два раза больше рекрутов для пополнения армии, чем Швеция. Все административные должности в Финляндии по‑прежнему занимали шведы.

В марте 1640 г. в Або была устроена Або Академия, то есть первый в Финляндии университет. Однако обучение в нем велось первоначально на латыни, а затем на шведском языке. Из 180–200 студентов около трети приехали в Або из Швеции, а большинство остальных составляли местные шведы.

Естественно, что Россия не могла оставить свои северные территории в руках шведов. В 1699 г. Петр I принял решение начать войну за возвращение приневских земель и безопасный выход в Балтийское море. Шведская армия, закаленная в ходе Тридцатилетней войны, была одной из сильнейших в Европе. Поэтому Петр поступил мудро, заключив союз против Карла XII с Речью Посполитой, Саксонией и Данией – давними врагами шведов.

![]()

Подробности описания 2 Плетней Северной войны выходят за рамки нашей работы, и интересующихся я отсылаю к моей книге «Северные войны России». Тут же я лишь кратко упомяну об основных этапах войны.

Петр двинул войска к крепости Нарва и осадил ее. Карл XII высадился с армией в Пернове (с 1917 г. – Пярну) и стремительно атаковал русских. Царская армия 19 ноября 1700 г. потерпела сокрушительное поражение. Карл XII решил, что русским потребуется несколько лет для восстановления своих сил, и сделал главным театром боевых действий Речь Посполитую.

Тем временем русские начали потихоньку выбивать небольшие шведские гарнизоны из Приневья и Эстляндии. Но на основном театре военных действий польские и саксонские войска потерпели ряд поражений. Не помог и ввод русских войск в Речь Посполитую. Карл XII выбил русских из Польши и вторгся на русские территории с запада. В июне 1709 г. под Полтавой и на берегу Днепра у Переволочной погибла вся шведская армия. Карлу XII удалось бежать в Турцию, где он стал почетным пленником. Покинуть турецкие владения король смог лишь 1 октября 1714 г.

Итак, шведы остались без армии и без короля. Почему же Северная война затянулась еще на 12 лет? Официальные царские и советские историки старательно уходили от ответа на этот очевидный вопрос.

К концу 1710 г. русские войска заняли Приневье и Эстляндию. Первоначальные цели войны были достигнуты. Но тут Петра в очередной раз «занесло», и он решил «ногою твердой встать» в… Германии. Русскую армию понесло в Померанию, а затем в Голштинию. Свои завоевания в северной Германии царь попытался закрепить серией династических браков своих детей и даже дочерей слабоумного брата Ивана с владетелями германских малых государств.

Подобные действия вызвали законные опасения союзников России – Пруссии, Саксонии и Дании, и в июне 1714 г. русским войскам пришлось убраться восвояси.

Уже известный нам профессор Хельсинкского университета Мейнандер писал: «Весной 1710 г. русские начали операцию по завоеванию Финляндии, которая по причине отсутствия Карла XII и его полного равнодушия к укреплению северо‑восточных флангов королевства была в 1714 г. окончательно завоевана. Государственный совет в Стокгольме обладал ресурсами для более решительного отстаивания Финляндии, но в то же время он не имел власти и заботился лишь о спасении центра государства и своих собственных богатств.

Оккупация Финляндии продолжалась вплоть до Ништадтского мира 1721 года. Положение обязывало русских создать масштабную систему по поддержанию своих войск в стране. Однако скоро обнаружилось, что Финляндия была слишком истощена, чтобы обеспечивать оккупационные силы численностью 25–35 тыс. человек. Поэтому свыше 70 % общего снабжения армии осуществлялось за счет морских перевозок из России. Задачей оккупации было заставить Карла XII поскорее заключить мир и провести новую границу. Этим объяснялось и то, что российская армия в Эстерботнии занялась мародерством.

Подобные грабежи происходили во многих частях Европы и, как и в Финляндии, имели стратегическую подоплеку. Их цель заключалась в том, чтобы предотвратить шведское контрнаступление с севера Финляндии, и вместе с тем они обеспечивали солдатам вознаграждение. В глазах местных жителей набеги конных казаков представлялись непонятной жестокостью, особенно когда они сопровождались насильственным угоном гражданского населения. В общей сложности в Россию были угнаны около 8 тыс. мирных жителей. Неслучайно период оккупации вошел в историю под названием “великого лихолетья”»0.

Как видим, у профессора взгляды на Северную войну столь же местечковые, что и у «пикейных жилетов» в Черноморске, искренне считавших, что вся европейская политика вертится вокруг проблемы превращения Черноморска в вольный город0. Царь занимает Финляндию, чтобы шведы ужаснулись – как мы будем без Финляндии. А главной заботой короля Карла XII, сидевшего в почетном плену у султана, и Государственного совета в Стокгольме должно было быть благосостояние Финляндии.

И тут же наш профессор утверждает, что нищая Финляндия не могла прокормить и 30‑тысячную армию, так что 70 % продовольствия приходилось доставлять из России.

Заняв Финляндию, Петр хотел ее использовать как козырь в дипломатической игре. Русские послы и в Берлине, и в других европейских столицах открыто заявляли: «Кроме Финляндии, ничего нельзя отдать».

Но шведы тогда придавали столь же малое значение Финляндии, что и русские. И только тогда Петр I осознал, что выиграть войну можно, только нанеся сильный удар непосредственно по Швеции. Ну а сделать это можно было лишь через Финляндию. В 1710 г. Петр взял Выборг, а в течение следующего года овладел всей Финляндией.

Следует сказать несколько слов о географических особенностях южной Финляндии, которые определяли характер войн как в XVIII веке, так и в XX. Северное побережье Финского залива, Аландский архипелаг и побережье Швеции от Эстхамара до Фигехолма представляет собой почти сплошные шхеры. Плавание в шхерных районах – дело весьма трудное, требующее отличного знания местности, так как навигация в шхерах возможна только по строго определенным путям – фарватерам, чрезвычайно извилистым и таящим массу опасностей. Наиболее трудными являются шхерные районы Финляндии и Або‑Аландские, несколько легче плавание по шведским шхерам.

Понятно, что до появления паровых двигателей плавание в шхерах больших парусных судов (кораблей и фрегатов) было крайне затруднено, а в отдельных местах вообще невозможно. В результате этого в обеих русско‑шведских войнах – 1700–1721 гг. и 1741–1743 гг. – обе стороны имели по два флота, корабельный и гребной, действовавших в подавляющем большинстве случаев независимо друг от друга. Корабельные флоты сражались в открытом море, а гребные – в шхерах.

Таким образом, классическая теория «владения морем» не действовала на Балтике. Большая флотилия русских кораблей не могла перехватить гребные суда, которые могли пройти шхерами из Стокгольма до Выборга и даже до Березовых островов, находящихся рядом с Кронштадтом. На этом маршруте гребным судам приходилось лишь три раза выходить из шхер на 30–40 км в открытое море. Это пролив Седра‑Кваркен между шведским берегом и Аланским архипелагом, а также у двух острых, выдающихся в Финский залив полуостровов, Ганге и Поркалаудд. Эти последние два полуострова и были главными стратегическими пунктами в ходе всех войн XVIII–XX веков.

В конце апреля 1713 г. русский галерный флот в составе 204 судов с десантом (16 050 человек) прибыл из Санкт‑Петербурга в Кроншлот, где соединился с корабельным флотом (четыре корабля, два фрегата, бомбардирский корабль и две шнявы). 2 мая соединенный флот направился к Гельсингфорсу0. Корабельный флот, к которому присоединились три корабля и два фрегата из Ревеля, сопровождал галерный флот до Березовых островов, где флоты разошлись. Галерный флот отправился шхерами вдоль берегов Финляндии, а корабельный должен был крейсировать у Выборга.

8 мая галерный флот под командованием Ф.М. Апраксина подошел к Гельсингфорсу. На одной из галер плыл сам царь, но он традиционно считался подчиненным Апраксину. Шведских военных кораблей в порту не было. Город был обнесен валом. Перешеек, соединявший полуостров, на котором находился Гельсингфорс, с материком, имел мощные укрепления. Подступы с моря находились в секторе обстрела трех батарей. В городе были две тысячи пехотинцев и триста кавалеристов под командованием генерала Карла Густава Армфельта.

10 мая русские галеры и два прама начали бомбардировку города. Шведские батареи открыли ответный огонь. Артиллерийская дуэль продолжалась всю ночь. На русских галерах была такая большая потеря гребцов, что они с трудом могли отходить от неприятельских батарей для замены убитых людей новыми. Наконец в городе начался сильный пожар. На рассвете, когда русский десант успешно высадился на западном берегу залива Седра‑хамн, шведский гарнизон, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, вышел из города по направлению к Борго. В Гельсингфорсе русскими было захвачено четыре пушки.

17 августа русские войска выступили из Гельсингфорса к Або. Сухопутный отряд численностью 10–12 тысяч человек под командованием М.М. Голицына шел берегом, галерная эскадра под командованием Боциса в составе 29 галер с десантом, всего около четырех тысяч человек, шла к Або шхерами. В Гельсингфорсе остался трехтысячный гарнизон, в Форсе – около одной тысячи человек, команда тыловых транспортов имела около 800 человек.

28 августа русские войска, разбив арьергард шведского войска, заняли Або. Либекер с войском отошел к Тавастгусу (ныне г. Хяменлинна в Финляндии). Эскадра Лиллье, стоявшая у Тверминне, преграждала проход к Або русскому галерному отряду. Это лишало русские войска в Або помощи флота, а также возможности получать продовольствие морским путем.

Невозможность держать крупные силы в Або, затруднения с продовольствием и фуражом, а также опасность быть отрезанными от Гельсингфорса заставили русское командование принять решение отступить на зиму из Або в Гельсингфорс. Сюда же должен был вернуться и галерный флот. В Або был оставлен небольшой гарнизон.

Закончить кампанию 1713 года планировалось ударом по корпусу Либекера.

В конце сентября русская армия численностью 14–16 тысяч человек пехоты и конницы при 22 пушках под командованием Апраксина подошла к Тавастгусу. Шведы, узнав о приближении русских войск, побросали пушки, которые были в крепости, в воду и отошли от города на 4 мили.

Генерал Армфельт, назначенный вместо Либекера, с 11‑тысячным войском занял сильную позицию у реки Пелкина. Эта позиция прикрывала направление на Васу и угрожала русским сообщениям с Гельсингфорсом. В тактическом отношении позиция шведов, расположенная между озерами Маллас‑Веси и Пелькяне‑Веси, была недоступна с фронта и хорошо защищена с флангов.

Тем не менее 6 октября 1713 г. русский корпус под командованием генерал‑адъютанта князя М.М. Голицына выбил неприятеля с этой позиции. Уцелевшие шведы отошла в район Васы.

Зимой 1713–1714 гг. русское командование решило вести активные боевые действия. 7 февраля 1714 г. корпус М.М. Голицына (5588 человек пехоты и 2907 человек конницы при 11 полковых пушках) двинулся к городу Васа, где находились войска генерала Армфельта (8 тысяч шведов и 6 тысяч финнов ополченцев при 8 орудиях).

18 февраля русские войска встретились со шведским авангардом у деревни Квивила, в четырех верстах от деревни Лаппола. Главные силы шведов прикрывали дорогу на город Васу у деревни Лаппола. 14 февраля шведы вновь потерпели поражение и бежали. Обоз и артиллерия были захвачены русскими войсками. Шведы потеряли только убитыми 5133 человека и 535 человек пленными. Остатки шведских войск бежали на север Финляндии, к Якобштадту.

Переходя к кампании 1714 года, стоит заметить, что климатические условия Балтийского моря работали против русских. Замерзание в Финском заливе шло с востока на запад, а вскрытие льда – в обратном порядке: западная часть залива очищалась в первых числах марта, а в районе Кронштадта – в середине или даже в конце марта. Поэтому шведы могли раньше приходить к ключевым точкам финского побережья – Ганге и Поркалаудду.

9 мая 1714 г. галерный флот двинулся «в превосходном порядке и с беспрестанною пальбою из пушек» из Санкт‑Петербурга в море. Авангардом командовал корабельный шаутбенахт (контр‑адмирал) Петр Михайлов, кордебаталией и одновременно всем флотом – генерал‑адмирал Ф.М. Апраксин.

До конца мая галерному флоту пришлось простоять у Березовых островов, поскольку шхерный фарватер от Выборга к Гельсингфорсу был скован льдом. С 11 по 20 июня галерный флот простоял в Гельсингфорсе и только 21 июня двинулся дальше на запад. К вечеру 24 июня галеры вошли в залив у Пой‑кирки – места в глубине шхер, от которого начинается выступ в море полуострова Гангут. Со вспомогательных судов началась выгрузка провианта для Финляндского корпуса М.М. Голицына. Далее идти было нельзя – с 25 апреля у полуострова Гангут стояла шведская эскадра адмирала Г. Ватранга.

В сложившейся ситуации русское командование решило прибегнуть к древнейшему способу – перетащить гребные суда волоком в самом узком месте полуострова Гангут. Кстати, этот перешеек так и назывался по‑шведски «драгет», то есть волок, переволока. Финны испокон веку использовали его для переправы волоком малых судов.

В походном журнале генерал‑адмирала Ф.М. Апраксина говорится, что 23 июля «ездили для осмотрения того места, где можно перетаскивать суда». Измеренная длина перешейка, намеченного для строительства волока, составляла 1170 трехаршинных саженей (2527 м). К вечеру того же дня на место постройки были посланы по 100 человек от каждого пехотного полка и по 50 от каждого батальона гвардейских полков.

25 июля на флагманский корабль Ватранга, 64‑пушечный «Бремен» приплыли четыре местных финна и сообщили, что русские собираются перетащить свои галеры через сделанную ими переволоку из залива к северу от Тверминне за полуостров Гангут. Финны сказали, что уже все готово к перетаскиванию судов и русские уже приступили к выполнению своего плана.

По приказу адмирала к обоим концам переволоки были посланы шведские суда. Залив Норр‑фьёрден западнее Гангута изобилует мелями и маленькими островами, и посылать туда большие парусные суда было слишком опасно. Поэтому туда были отправлены все гребные суда, находившиеся при эскадре Ватранга. В их числе были прам «Элефант» (четырнадцать 12‑фунтовых и четыре 3‑фунтовые пушки), шесть галер и три шхербота. Командовал отрядом гребных судов контр‑адмирал Нильс Эреншельд. Всего на судах его отряда находились 941 человек.

К восточной части переволоки Ватранг направил отряд парусных кораблей под командованием адмирала Лиллье. В составе отряда было восемь кораблей, одна шнява и два бомбардирских судна.

Таким образом, адмиралу Ватрангу удалось сорвать попытку русских перетащить галеры через перешеек. Зато ему пришлось разделить свою эскадру на три части. Теперь в ключевой точке – у оконечности полуострова Гангут – находились лишь шесть шведских кораблей и один фрегат, и, что хуже всего, у Ватранга не было ни одного крупного гребного судна.

Отряды Эреншельда и Лиллье отправились по местам во второй половине дня 25 июля. Эреншельд в тот же день прибыл на место. А Лиллье добраться до стоявших у Тверминне русских галер помешал наступивший штиль. Собственно, штиль и решил исход операции. Русские решили прорваться под самым берегом оконечности полуострова Гангут мимо эскадры Ватранга. Я пишу «решили», поскольку историки до сих пор спорят (не имея никаких документов), кто предложил идею прорыва. Во всяком случае, если бы идея исходила от царя, об этом бы раззвонили еще в 1714 г.

В 9 часов утра 26 июля отряд из двадцати русских галер пошел на прорыв. Увидев их, Ватранг приказал спустить шлюпки, чтобы они отбуксировали корабли ближе к берегу. Шведы открыли огонь из пушек, но ядра не доставали до русских галер. В результате двадцать галер под командованием М.Х. Змаевича и М.Я. Волкова, не получив повреждений и не имея потерь в людях, «в шхеры щасливо прошли». За первым отрядом русских галер последовал и второй отряд из 15 галер. Итого, мимо шведов 26 июля без потерь прошли 35 галер.

Вечером 26 июля адмирал Ватранг допустил роковую ошибку. Он приказал отбуксировать мористее шведские корабли, подошедшие днем слишком близко к берегу для перехвата русских галер. Ватранг боялся ночного абордажа русских гребных судов. Эта ошибка дорого обошлась шведам. В четвертом часу утра 27 июля 64 русские галеры в кильватерной колонне пошли на прорыв. С авангардом шел А.А. Вейде, с кордебаталией – Ф.М. Апраксин, замыкал цепь идущих на прорыв галер генерал М.М. Голицын с эскадрой арьергарда. Сам же Петр ни в одном из прорывов лично не участвовал, а позже прибыл к прорвавшимся галерам сухим путем по перешейку.

Шведы вновь попытались отбуксировать свои корабли ближе к берегу, но лишь трем кораблям удалось открыть огонь по русским галерам с предельной дистанции.

С прорывом 99 русских галер отряд Эреншельда, отошедший от места переволоки к Рилакс‑фиорду, был отрезан от эскадры адмирала Ватранга. Причем Ватранг даже при желании не мог помочь Эреншельду, не имея больших гребных судов.

27 июля после обеда к «Элефанту» на шлюпке под белым флагом отправился генерал‑адъютант П.И. Ягужинский. Поднявшись на борт прама, он предложил шведскому флагману немедленно спустить флаг, указав на невозможность уйти и «на благоразумие избегнуть пролития христианской крови», обещав при этом Эреншельду и всем его подчиненным хорошее обращение в плену. Ягужинский сказал, что в случае отказа немедленно со стороны русских галер начнется «яростная атака». На что Эреншельд достойно ответил: «Я всю жизнь служил с неизменною верностью своему королю и отечеству и, как я до сих пор жил, так и умирать собираюсь, отстаивая их интересы. Царю как от меня, так и от подчиненных моих нечего ждать, кроме сильного отпора, и, ежели он решил нас заполонить, мы еще с ним поспорим за каждый дюйм до последнего вздоха».