Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Методическая разработка для учебной дисциплины

МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»

Преподаватель И.С. Абовян

Анализ хоровой партитуры

П. И. Чайковского «Соловушко»

2023

План:

Введение.

а. Общие сведения о композиторе и его хоровом творчестве.

Основная часть.

а. Общая характеристика произведения

б. Музыкально-теоретический анализ.

в. Вокально-хоровой анализ.

Заключение.

а. Значение и место хора «Соловушко» в современном хоровом репертуаре.

Список использованной литературы.

Приложение.

2023

Введение.

а. Общие сведения о композиторе и его хоровом творчестве.

Пётр Ильич Чайковский всю свою творческую жизнь работал в хоровых жанрах. Однако его высказываний об отношении к этому виду музыкального творчества не обнаруживается. Чайковский с детства пел в хоре, а в Училище правоведения, он даже замещал регента. Одними из первых самостоятельных сочинений Чайковского, написанных в стенах Петербургской консерватории, были сочинения для хора без сопровождения и в сопровождении оркестра. После приезда в Москву, Чайковский близко сходится с К. К. Альбрехтом, известным хормейстером. По просьбе Альбрехта для сборников, которые он составлял, Чайковский также пишет хоры. Один из них, "Весна", недавно обнаруженный, который считался утраченным. Для Альбрехта тогда же - в 1870 г. - Чайковский написал хор "Вечер". И "Весна", и "Вечер" написаны Чайковским на собственные стихи.

Почти все хоровые сочинения написаны композитором по просьбе или заказу. Так, в 1885 г. он написал гимн в честь святых Кирилла и Мефодия для празднования в их честь. В честь 50-летия Училища правоведения композитор написал также на собственные стихи "Правоведческую песнь" (музыка не сохранилась).

Результатом общения Чайковского с различными хорами и их руководителями стало появление на свет таких сочинений, как "Ночевала тучка золотая", написанное в 1887 г. по просьбе каких-то людей в Боржоме. По просьбе того же К. К. Альбрехта Чайковский сочинил хор "Блажен, кто улыбается" на стихи К. К. Романова, посвященный студенческому хору Московского университета.

Одним из самых поэтических сочинений композитора можно считать хор "Соловушко", тоже созданный на собственные стихи. К юбилею, 50-летию артистической деятельности своего учителя А. Г. Рубинштейна, Чайковский написал на стихи Я. Полонского хор, заказанный юбилейной комиссией по проведению торжеств.

Самым последним сочинением Чайковского для хора стало создание в 1891 г. по просьбе певца И. А. Мельникова цикла из трех хоров (мужского, femqjncn и смешанного), для Бесплатного хорового класса

В качестве литературных первоисточников композитор использовал стихи Пушкина ("Что смолкнул веселия глас"), Н. Г. Цыганова ("Не кукушечка во сыром бору", "Без поры, да без времени").

Также к разряду "заказных" сочинений Чайковского принадлежат и его кантаты и хоры в сопровождении оркестра. Первая из них - музыка на гимн Ф. Шиллера "К радости". Это было задание Совета профессоров Петербургской консерватории, которое получил молодой Чайковской при окончании Петербургской консерватории. Эта кантата стала дипломной работой композитора. Использование текста, который уже был использован в 9-й симфонии Бетховеном, стало символичным фактом творческой биографии Чайковского, поскольку весь дальнейший творческий путь сделал его наследником творческих традиций великого немецкого симфонизма. Это сочинение было исполнено на выпускном концерте в Петербургской консерватории. Друг Чайковского Г. А. Ларош увидел в нем "торжественное обещание" превзойти своих современников, всех русских композиторов после М. И. Глинки.

К открытию Всероссийской выставки в честь 200-летия Петра Великого Чайковским была написана кантата на стихи Я. Полонского, заказанная ему организационным комитетом выставки. Чайковский выполнил этот заказ. Кантата прозвучала на Троицком мосту перед Кремлем. Впоследствии рукопись кантаты была утрачена и восстановлена по сохранившимся хоровым и оркестровым голосам.

К коронации русского императора Александра III Чайковский также по заказу коронационных организаций сочинил кантату "Москва" на стихи А. Майкова. Премьера этой кантаты состоялась в Грановитой палате Московского Кремля, во время коронационных торжеств в 1883 году. Это гениальное произведение, в котором стихи Майкова повествуют об истории становления и развития первопрестольной столицы России и Государства Российского.

Известны также и другие попытки и замыслы Чайковского писать музыку для хора. Однако они не были осуществлены. В целом хоры и кантаты Чайковского стали существенным вкладом в развитие светской русской хоровой культуры.

2. Основная часть.

а. Общая характеристика произведения

Чайковский написал хор «Соловушко» в 1889 году для бенефиса хора Мариинского Императорского оперного театра и посвятил его коллективу Санкт-Петербургской оперы. Это произведение по праву считают одним из лучших хоров композитора. Хор «Соловушко» создан на собственные слова, это глубоко национальное произведение как по своей идее (любовь к Родине), так и по выразительным средствам, берущим начало в народно-песенном творчестве. Композитор, передает здесь чувство грусти, переживаемое при расставании с родиной.

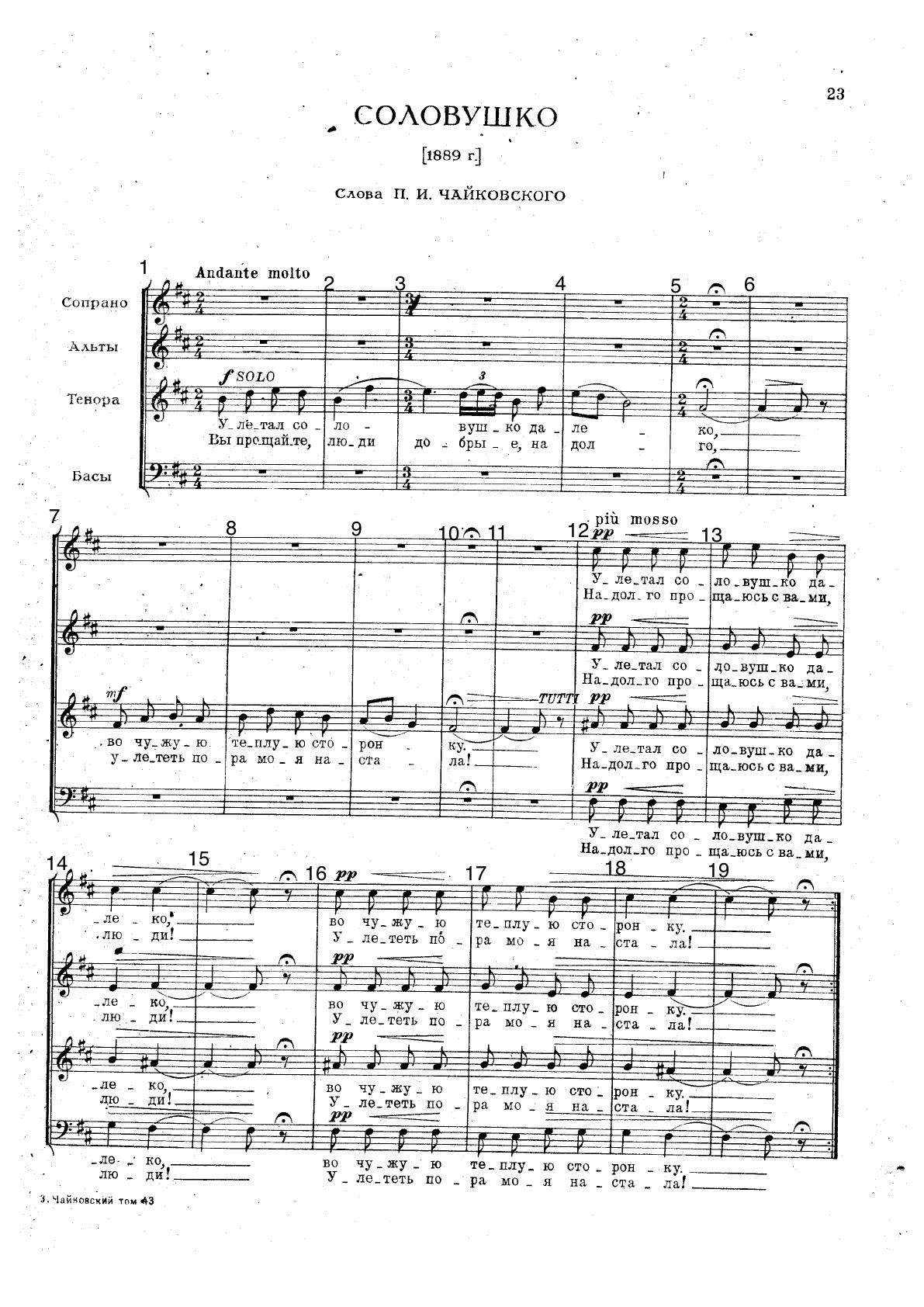

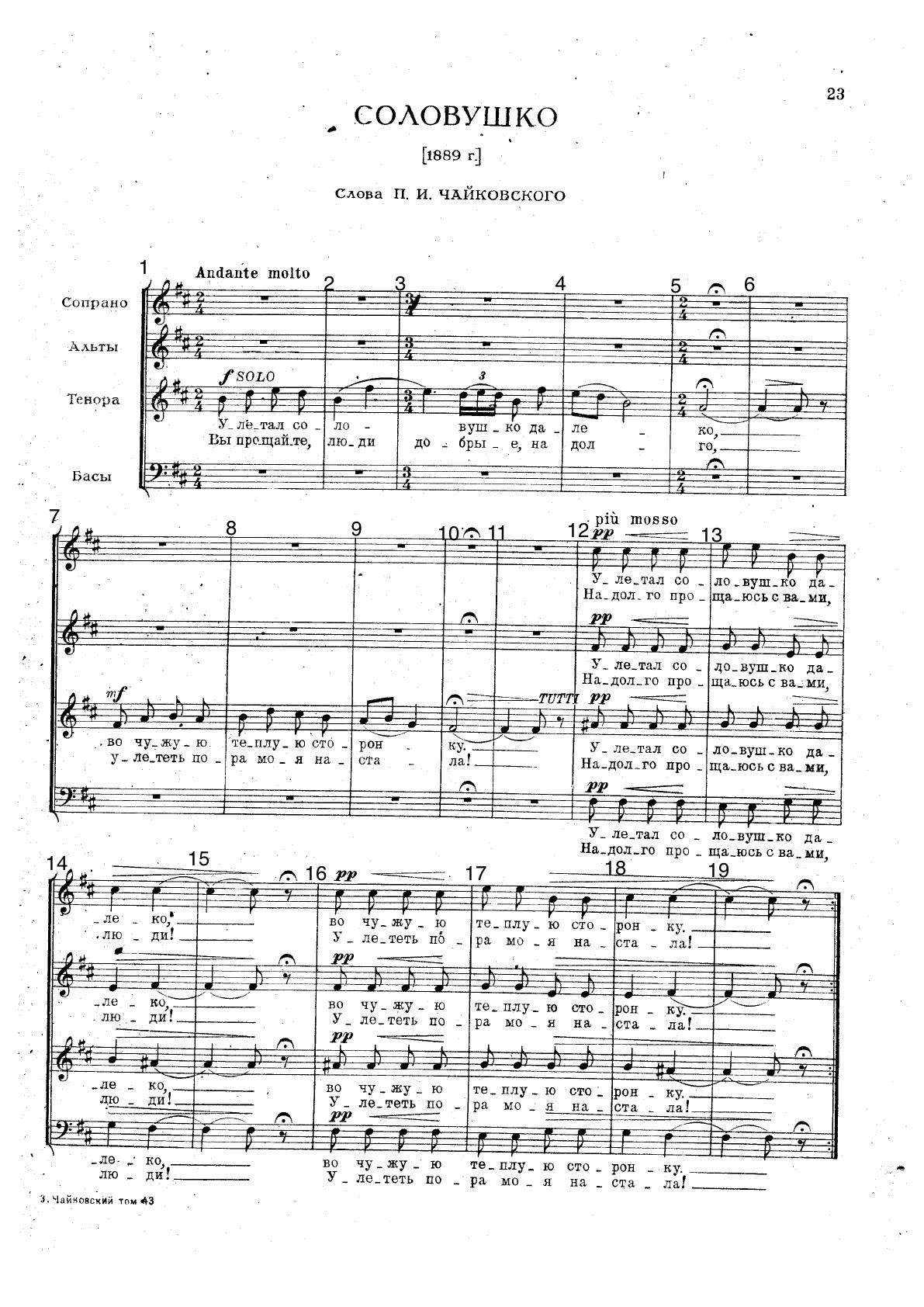

Произведение «Соловушко» написано для четырехголосного смешанного хора a`capella.

Форма: трехчастная с зеркальной репризой

Фактура: гармоническая, с элементами имитационной полифонии

Тональность: h moll / D dur

Размер: переменный 2/4; 3/4

б. Музыкально-теоретический анализ

Музыка и слово в партитуре «Соловушко» представляют собой единый сплав: каждое слово поется, каждая музыкальная фраза обогащает поэтическую мысль. Произведение волнует своей простотой и искренностью, вызывая эмоциональный отклик: чувство тоски по родной стороне и светлое, радостное настроение от предстоящего возвращения. В хоре с особенной отчетливостью проявились близкие Чайковскому черты русской народной песенности, пронизывающие в той или иной степени все его хоровое творчество. Очень показателен в этом отношении запев тенора соло, где объединяются два интонационных элемента, типичных для русской народной (крестьянской) песни. Первый элемент – трихордная попевка h-d-е с характерными для нее ходами на терцию и секунду; второй – квартово-квинтовые интонации fis-е-h с заполнением хода от е к h (часто встречающееся в русском народном мелосе движение от V ступени к I через IV).

Хор начинается с запева, который состоит из двух фраз-предложений в стиле русской народной крестьянской песни. Этот стиль глубоко вокальный, задушевный, взволнованный сохраняется во всем хоре. Полнозвучно и свободно льется широкий запев тенора. Распев на слове "соловушко", воспроизводит одну из ярких особенностей русского музыкального фольклора. Нельзя пройти мимо ладогармонических особенностей этого запева. В конце первой фразы – мы видим остановку на седьмой ступени натурального си минора, которая таким образом приобретает относительно устойчивый характер. Если учесть, что в средней части хора широко представлен ре мажор и в этой тональности хор заканчивается, то ладовая переменность в музыке этого произведения становится очевидной. Эти ладогармонические детали музыкального языка произведения по своему происхождению глубоко народны.

То же можно сказать и о метроритмических особенностях запева, в частности, о переменном метре (чередование двудольных и трехдольных тактов). Каждая из двух фраз запева кончается длительной остановкой. Такие ферматы встречаются и далее, они придают хору черты эпической былинной повествовательности, приближают его к характеру народного сказа.

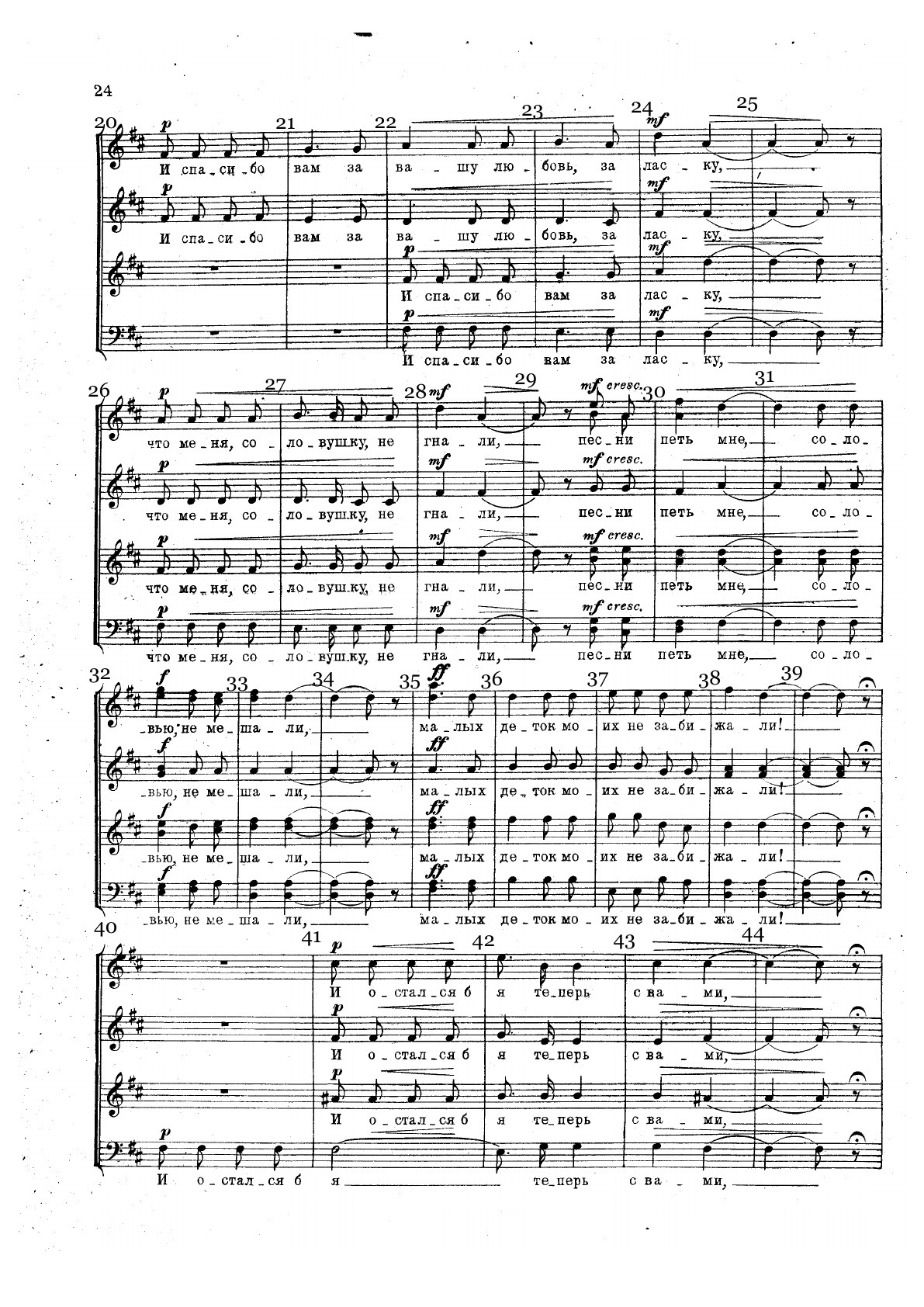

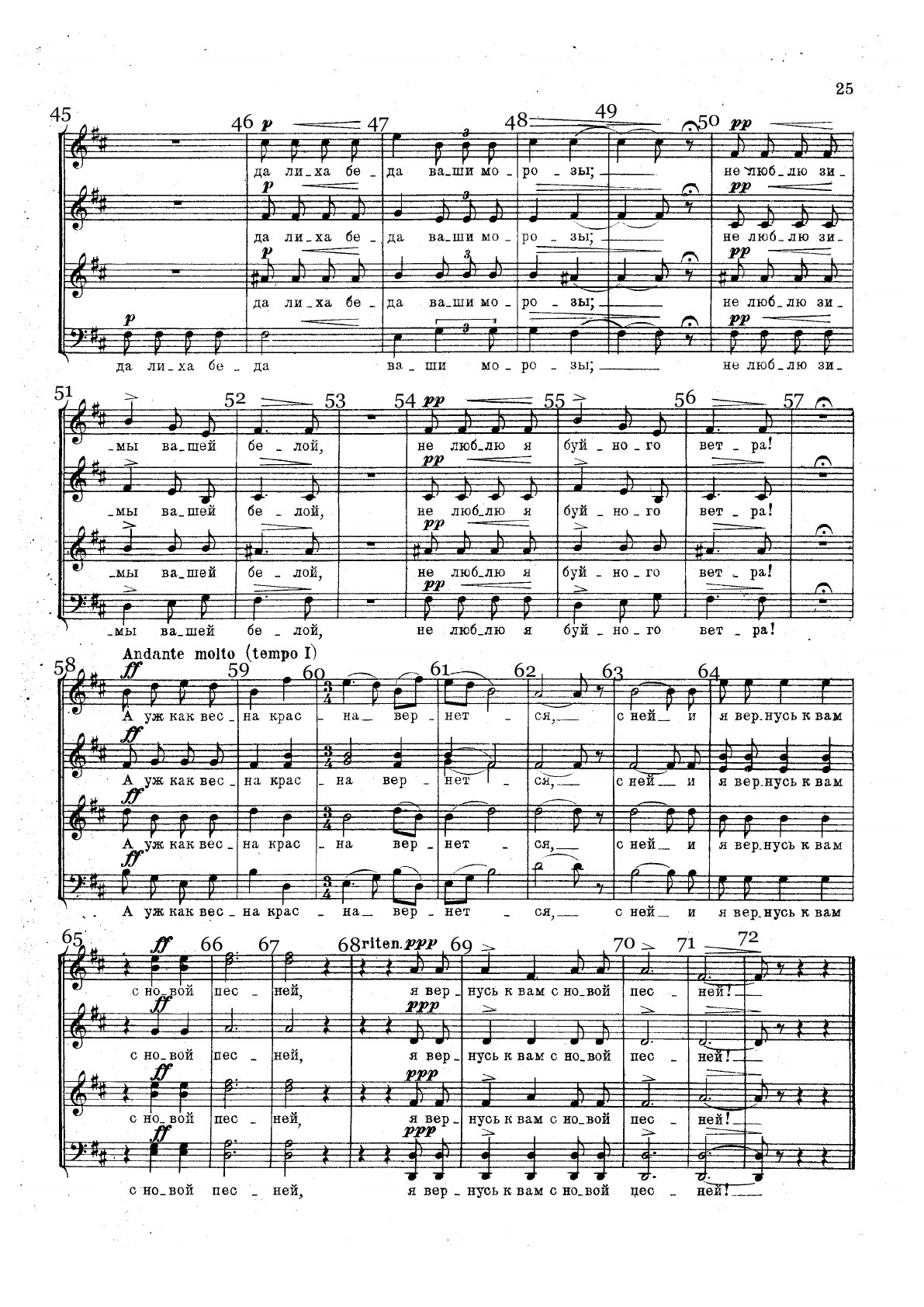

(См. такты:5-6, 10-11, 18-19, 24-25, 38-39, 44 Приложения)

В хоре «Соловушко» можно отметить не только тему «искусство и художник», но целый комплекс тем, свойственных творчеству Чайковского – это и тема природы, и национально-народное начало, и общая лирическая окраска произведения. Это некий многоплановый комплекс в хоровом творчестве Чайковского, вершиной которого являются хоры на тексты Н. Цыганова "Не кукушечка во сыром бору" и "Без поры да без времени". В этих произведениях так же как и в Соловушке ярко выражена русская напевность, широко использованы народно-песенные мелодические обороты, а также ладовые и метроритмические приемы, свойственные русскому песенному фольклору. В этих хорах, как и во всем творчестве Чайковского, сказалась его безграничная любовь к русскому народу, к русской песне, которую композитор называл «святыней».

Запев имеет лирический характер, задушевность и теплота тембра солиста передаются хору.

Две одинаковые по музыкальному материалу фразы хора построены на мажорной доминанте си минора. Легкое, прозрачное и вместе с тем активное (в piu mosso) звучание хора с небольшим усилением к середине каждой фразы закрепляет мажорный характер этого построения. Пение солиста-запевалы и подхватывающего песню хора – это прием, опирающийся на народную исполнительскую традицию. Черты русской народной песенности мы находим и в последующих разделах этого сочинения.

(См. такты: 9-13, 20-22, 40-41, 45-46 Приложения)

Запев и ответ хора образуют период, который повторяется с другими словами («вы прощайте, люди»), вносящими новый смысл в текст и музыку.

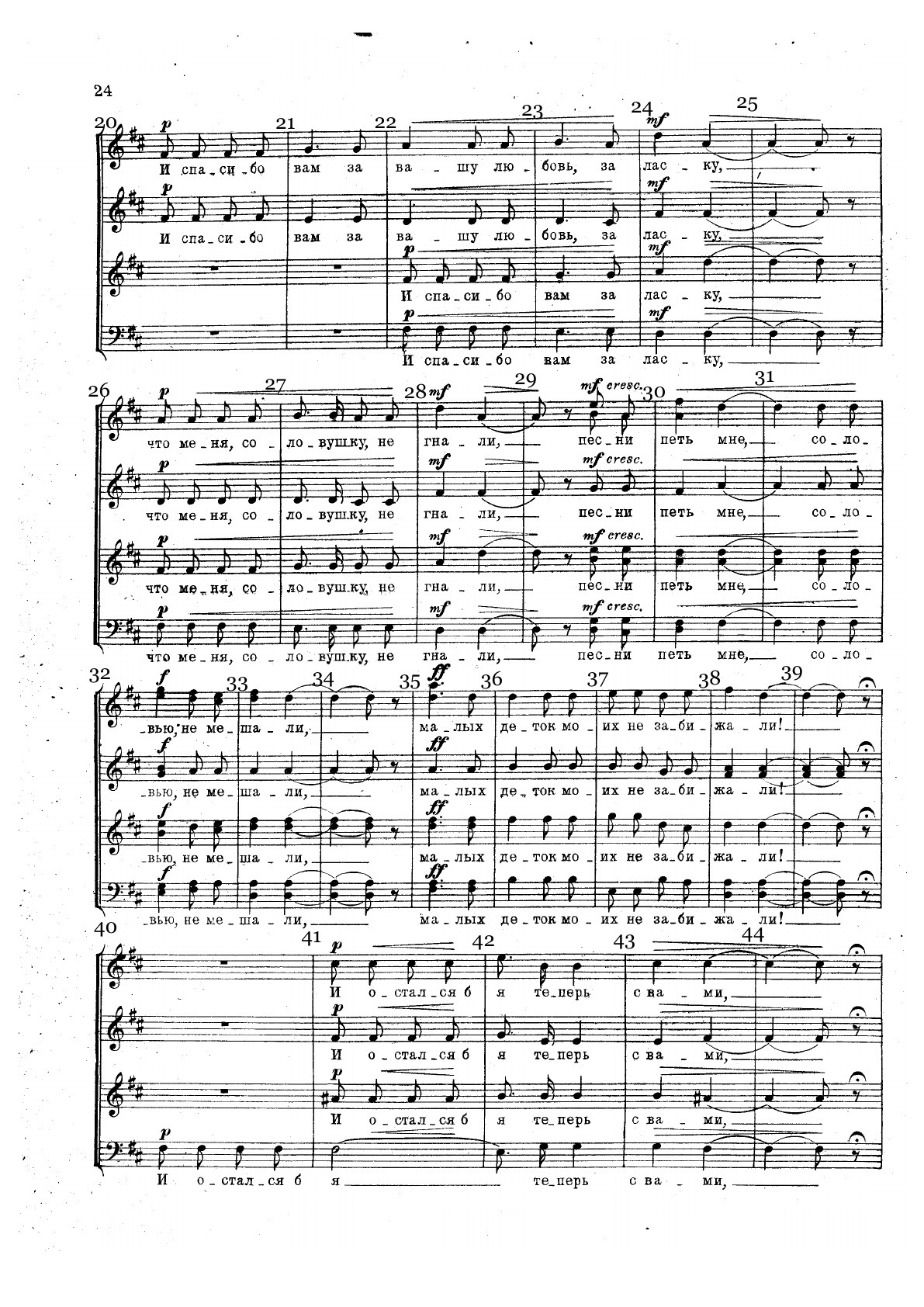

Вторая часть хора – несёт иной содержательный подтекст, она передает прощальный привет людям («И спасибо вам…»). Эта часть начинается с одного звука унисоном сопрано и альтов. Через 2 такта к ним присоединятся тенора и басы, имитируя начальный запев. Эта часть написана в параллельной тональности – D dur. Мелодия проводится в сопрановом голосе, это плавное, восходящее движение от III к I ступени, в то время как альты движутся в противоположном движении. Очень гибкая нюансировка (не только в этой части), это выразительное средство, которое является одной из основных характерных особенностей всего произведения от р до mf и снова к р через филировку на длинноте, что требует очень хорошей хоровой подготовки.

(См. такты: 17-19, 24-25, 43-44, 48-49, 71-72 Приложения)

Дальнейшее развитие приводит к кульминации хора. Появляется широта и мощь звучания, это достигается с помощью divizi во всех голосах, динамического подъёма, широкого диапазона, высокого регистра у сопрано, а также из-за широких скачков в мелодии на кварту, квинту и даже сексту. Поэтический текст символизирует благодарность за ту любовь, которую дарят люди в обмен на искусство и великий труд художника.

(См. такты: 32-38 Приложения)

В этом музыкальном проведении усиливается значение партии басов. Тема, проводимая в нижнем голосе, построена на противопоставлении движения басов всем остальным голосам. Такой вариант письма вносит в драматургию конфликтную ситуацию: противопоставление образа народа образу соловушки. Здесь гармонической основой так же является доминанта си минора.

(См. такты: 32-39 Приложения)

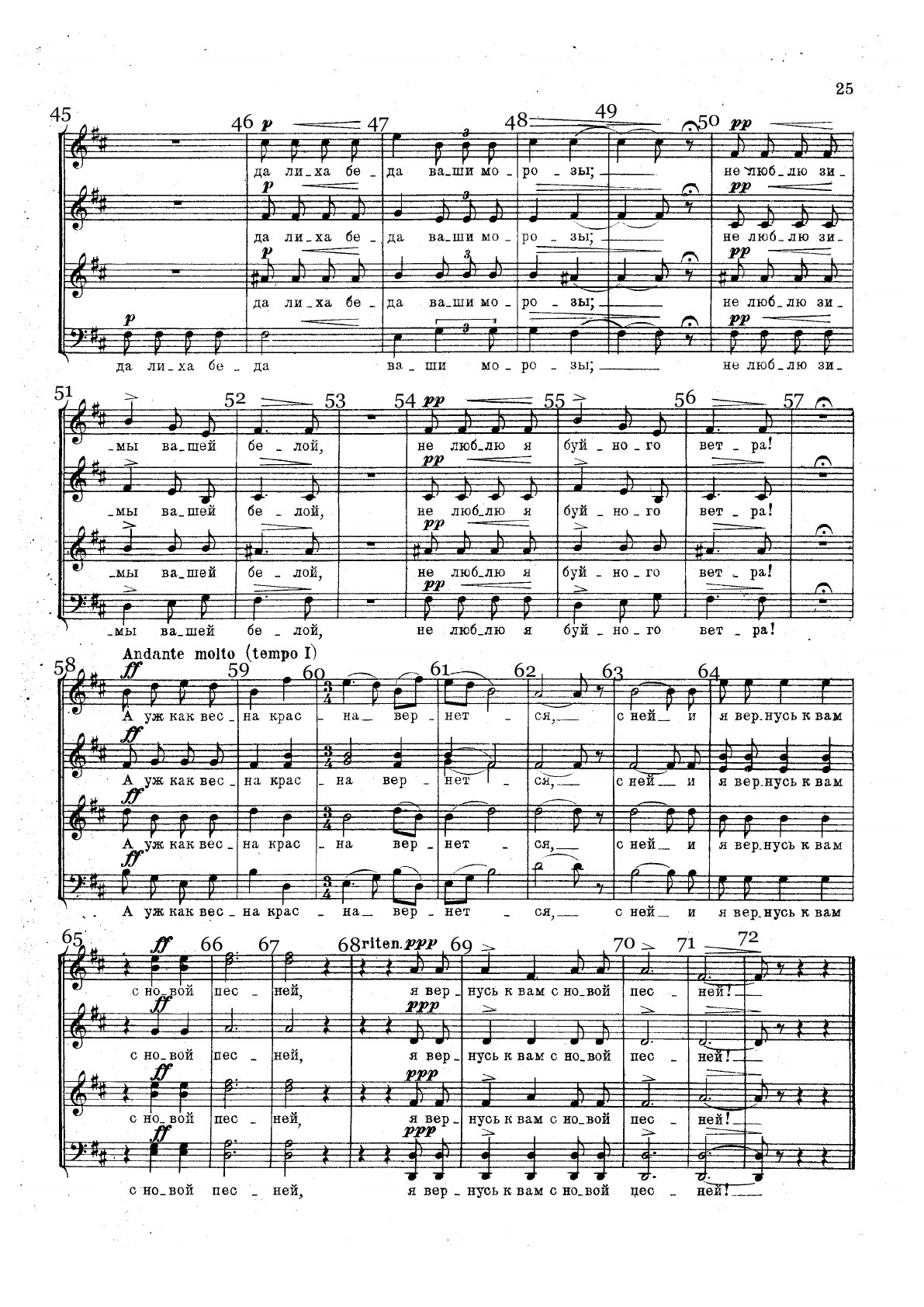

Следующая часть - это зеркальная реприза. Она имеет расширение за счет введения нового музыкального материала («не люблю зимы», «не люблю я буйного ветра»). Большая творческая задача возложена на роль пауз, не только в этом предложении, но и в целом в произведении. Образные сферы переходящие одна в другую осмысливаются в музыкальных паузах. Композитор использует все виды пауз и фермат: снимаемые, не снимаемые, ритмизованные. Внутреннее вдумчивое отношение к данному средству музыкальной выразительности оттеняет как текст, так и музыкальный материал и расцвечивает новыми гранями партитуру произведения.

(См. такты: 15, 19, 39, 44, 57 Приложения)

Со слов «А уж как весна» в мелодии появляется тема запева, получающая в исполнении хора мощное звучание и являющаяся по значению как бы второй, заключительной кульминацией, утверждающей светлое и радостное чувство. Мы видим возвращение первоначального темпа, смену размера. Композитор использует высокие и средние регистры, удвоение голосов и нюанс fortissimo.

При помощи нижнего регистра, постепенного замедления, сдержанной динамики с плавными переходами от одного нюанса к другому, повторение последних слов, звучит как отдаленное эхо. Не смотря на смену регистра, диапазон и расположение аккорда остается широким, дабы не создать пустоты звучания, но сохранить состояние, в которое погружается слушатель. Этому способствуют красочные полные аккорды (мажорная тоникой D dur) и мягкость затихания в заключительном построении.

(См. такты: 68-72 Приложения)

Взволнованность музыке хора придаёт смена темпов: в запеве – Andante molto, во вступлении хора после запева – piu mosso, в репризе – Andante molto (Tempo I), в последней фразе – ritenuto.

Из фактурных приёмов, характерных для хорового стиля Чайковского отметим применение имитаций, ведение голосов из одного звука с прибавлением других голосов, увеличение длительности звука, данного на слабой доле такта при нюансе diminuendo.

в. Вокально-хоровой анализ.

Хор П.И. Чайковского «Соловушко» является одним из лучших произведений композитора, светского содержания для хора а капелла с точки зрения выявления возможностей хорового состава как исполнительского инструмента.

Как уже говорилось, партитура этого произведения создавалась для бенефиса хора Мариинского театра.

«Соловушко» это один из немногих хоров, где текст, принадлежит самому композитору и таким образом, повествование (музыка и текст) представляют собой как-бы неразрывный пласт. Композитор обращается здесь к теме "искусство и художник", которая привлекала многих русских композиторов. Образ соловья здесь иносказательно символизирует собой образ художника, который отдаёт свое искусство народу, а народ ответно платит художнику своей любовью.

Эту тему композитор связал с темой русской природы и с идеей любви к Родине. Злесь показано чувство грусти, переживаемое художником – артистом (творцом) на чужбине.

Назовем основные характеристики произведения:

форма – трехчастная с зеркальной репризой.

фактура гармоническая, с элементами имитационной полифонии.

ладо-тональность переменная h moll / D dur, так же присутствуют отклонения и в другие тональности.

мелодия – певучая.

нюансировка – очень гибкая и разнообразная, можно увидеть весь спектр хорового звучания, как ff, так и ppp, и в то же время p, mf.

темпоритм – разнообразный, гибкий, с агогическими изменениями.

размер – переменный, изначально 2/4, но в запеве тенора, а затем во второй теме 3 части на несколько тактов встречается размер 3/4.

Перейдём к исполнительскому плану.

Первая часть.

Хор начинается с запева солиста-тенора. Это два предложения в стиле народной крестьянской песни., которые задают тон всему произведению. Внутрислоговой распев на слове "соловушко", переменный лад и остановка на седьмой ступени натурального си минора (ля), которая приобретает относительно устойчивый характер. Такие ладогармонические детали музыкального языка по своему происхождению глубоко народны.

Далее, (piu mosso) которое звучит легко, прозрачно и вместе с тем активно закрепляет мажорный характер этого построения. Сам приём солиста-запевала и хор - прием, опирающийся на народную исполнительскую традицию.

Вторая часть хора (с 20 такта) отражает смысловую линию прощания и благодарности людям («И спасибо вам за вашу любовь за ласку…»).

Эта часть написана в параллельной тональности - D dur. Мелодия проводится в сопрано, звучит очень плавно, восходящее движение от III к I ступени, а у альтов противоположное движение.

Развитие этого материала приводит к первой кульминации хора (35-39 такты). Здесь возникает широта, мощь звучания, что достигается при помощи divizi во всех голосах, динамики, широкого диапазона, высокого регистра у сопрано, а также широких скачков в мелодии на кварту, квинту и даже сексту. Поэтический текст символизирует благодарность за ту любовь, которую дарили люди в обмен на искусство и великий труд художника.

Линия благодарности художника переплетается в произведении с другой важнейшей линией - с темой любви к Родной земле. Обе эти смысловые линии развиваются параллельно, но наивысшей своей вершины они достигают в разное время. Поэтому в партитуре есть два кульминационных подъёма. Первый – в средней части, а второй – в третьей части.

Следующая часть, это зеркальная реприза (40-72 такты). В самом начале, она имеет дополнение за счет введения нового музыкального материала («не люблю зимы» и т.д).

Со слов «А уж как весна красна» (58 такт) в мелодии хора появляется тема запева солиста, которая в дальнейшем развивается и приводит ко второй смысловой кульминации произведения (65-67такты) – линия Любви к Родине. Эта линия утверждает светлое и радостное чувство.

Здесь возвращается первоначальный темп, размер. Композитор использует высокие наиболее естественно и наполненно звучащие регистры, удваивает голоса использует нюанс fortissimo.

Поэтому завершающие такты звучат как прощальное «эхо» (69-72 такты). Не смотря на смену регистра, диапазон остается широким, чтобы сохранить состояние, в которое погрузился слушатель и закрепить его в заключительных аккордах.

Большая творческая задача возлагается в партитуре на паузы. В них осмысливаются образы, которые трансформируются из одного в другой, поэтому необходимо вдумчиво и внимательно относиться к данному средству музыкальной выразительности.

Тип и вид хора. Произведение написано для полного смешанного четырёхголосного хора a cappella, с наличием divisi во всех хоровых партиях.

Общехоровой диапазон включает в себя звуки от ре большой октавы до ля второй октавы. При этом:

1)Диапазон первых сопрано: от ми первой октавы до ля второй октавы

2)Диапазон вторых сопрано: от ми первой октавы до фа второй октавы

3)Диапазон первых альтов: от си малой октавы до си первой октавы

4)Диапазон вторых альтов: от си малой октавы до си первой октавы

5)Диапазон первых теноров: от фа малой октавы до фа первой октавы

6)Диапазон вторых теноров: от фа малой октавы до ре первой октавы

7)Диапазон баритонов (первых басов): от ре малой октавы до ре первой октавы

8)Диапазон басов: от ре большой октавы до ре первой октавы

При этом видно, что несмотря на достаточно большой общий диапазон (почти 4 октавы), высокие, или низкие звуки встречаются редко, как исключение, только там где это помогает лучше выявить поэтическую мысль, а в целом тесситура голосов удобная.

Наиболее напряженным моментом, выходящим в направление высокой тесситуры является момент кульминации (35-39 такты). Здесь мы видим высокую тесситуру почти во всех партиях, за исключением альтов.

Зона низкой тесситуры – это завершение партитуры (68-72 такты). Но здесь также ощущение глубины возникает главным образом благодаря появлению басов-октавистов, тогда как остальные голоса находятся в примарной зоне, где они звучат наиболее спокойно и естественно.

В остальных случаях тесситура в произведении средняя, удобная, положение голосов, не выходит за рамки рабочего диапазона.

Такое вокальное удобство, а так же мелодизация всех без исключения голосов, ставит перед исполнителями задачу сохранения единой вокальной певческой позиции и выровненной звуковой академической манеры, вокальной слитности. Такой единый эталон звучания это первый вопрос, который должен быть решён в процессе работы над партитурой.

Дыхание в партитуре берется только после фраз, на паузах. Но при этом степень активности и энергетический посыл этого дыхания всегда разный и зависит от конкретной смысловой задачи. В связи с тем, что произведение состоит из коротких фраз, цепное дыхание остается невостребованным.

Хор «Соловушко» требует большой внутренней выдержки каждого из певцов и умения правильно распределять певческий выдох, поскольку только в этом случае сможет получиться длительное пение на «p».

Атака звука, как правило, мягкая, но активность его подачи тоже постоянно варьируется, в зависимости от конкретного содержания и от нюанса.

Основной прием звуковедения – legato, но в кульминационных эпизодах могут быть применены элементы маркатированной подачи звука.

Вопросы речевой культуры тесно связаны с музыкальной фразировкой Музыка и слово в "Соловушке" Чайковского как бы едины: каждое слово поется, каждая музыкальная фраза обогащает поэтическую мысль. Сам текст очень певучий, поскольку он изобилует округлыми гласными. Произношение гласных должно быть вокально-единообразным. При этом важно отчетливо произносить и согласные прослеживая, чтобы слово звучало ясно и полноценно, т.к. слово и музыка в хоре Чайковского это две равновеликие величины, которые обогащают друг друга и исполнителям нужно не упускать важные детали произношения.

Например, необходимо четкое произношение во время пения буквы «р» («сторонку»), этот согласный нужно утрировать. Буквы «с» и «ш» («соловушко») следует произносить коротко, дабы избежать «свиста», а в конце данного слова гласный произносить прикрыть ближе к «о».

Вопросы строя на первый взгляд могут показаться легко решаемыми, поскольку интонационно-гармонический план произведения, в целом, не сложный. Это, как правило стандартные аккорды в рамках лада.

Но при внимательном погружении мы видим массу задач, усложняющих работу над строем: обилие пауз, агогических темповых изменений, выдержанные аккорды на угасании нюанса, поступенное восходящее и нисходящее движение в голосах. Все эти особенности партитуры затрудняют возможность «удержать» данное произведение в нужной тональности.

Особого внимания в работе над горизонтальным (мелодическим) строем требует присутствие интервальных скачков, требующих от певцов певческой опоры, высокой звуковой позиции при интонировании и выровненного вокального звучания во всех регистрах. Обратить внимание на внутрислоговые распевы (2-3 такты – тенора, 60-61 такты – сопрано и басы)

Скачки у сопрано: (23-24, 29-30, 59, 60-61 такты)

Скачки у альтов: (нет)

Скачки у теноров: (2-3 такты)

Скачки у басов: (59-61 такты)

Пение на одном звуке так же является хоровой трудностью.

Пение на одном звуке в партии сопрано: (12, 14-15, 20, 26, 35-36, 41, 46, 50, 54, 64 такты)

Пение на одном звуке в партии альтов: (12, 16, 20, 22-23, 26-27, 36, 41, 46, 50, 54, 64, 68-72 такты)

Пение на одном звуке в партии теноров: (12-13, 16-17, 22, 26-27, 30-31, 46-47, 50-51, 54-55, 64, такты)

Пение на одном звуке в партии басов(12, 16, 22, 26-27, 40-41, 45. 50, 54, 64, 68-72 такты)

В первой и третей части седьмая гармоническая в си миноре исполняется только в голосе тенора. Поступенное движение в голосах в медленном темпе и тихом звучании требует от певцов профессионального владения вокально-хоровыми навыками.

Вертикальный строй в произведении так же требует тщательного и внимательного отношения.

Дирижеру-хормейстеру необходимо контролировать соответствие звуковой манеры певцов единой собранной звуковой модели, поскольку «зонная» природа хорового звучания требует такого соответствия. Узкая интонационная зона. В противном случае звук становится «лохматым», неопрятным, теряет свой тембр, интонационную остроту и аккорды звучат нестройно.

Трудности динамического ансамбля в партитуре связаны с умением певцов согласовывать звучание своего голоса с остальными поющими и хорошо понимать значимость своей партии в каждом из разделов.

Нюансы по типу разнообразные, как подвижные, так и неподвижные. Подвижные (постоянное crescendo и diminuendo от pp, p, нап., 11-15, 22-25). Неподвижные(статичное 44-45, 64-65) и авторские указания нюансов необходимо в точности исполнить.

В тихом звучании – тип ансамбля, как правило, естественный, но в кульминационных эпизодах важно проследить, чтобы низкие голоса прозвучали так же насыщенно и полно, как и высокие, при этом исключив любое форсирование (такты!). Таким образом, здесь нужно будет создать искусственный ансамбль, где сопрано не будут звучать форсированно и крикливо, а альты проявят свой тембр. Неуравновешенного ансамбля нет, т.к. во всех партиях наполнение звуком должно быть равноценным.

С особой осторожностью требуется отнестись к «ppp» в конце произведения, особенно непросто этого добиться в контрасте с отзвучавшим «ff».

В целом партитура должна звучать очень монолитно, каждая хоровая партия как умноженный певец. Поэтому дирижёру-хормейстеру важно наработать в хоре единые исполнительские приёмы.

Важнейшими так же являются вопросы темпоритма. Прежде всего дирижеру следует отнестись с особым вниманием к изменениям темпа, присутствующим в произведении. Смены темпов: в запеве - Andante molto во вступлении хора после запева - piu mosso, в репризе - Andante molto (Tempo I), в последней фразе - ritenuto.

Большое выразительное и смысловое значение имеют ферматы на заключительных звуках и паузах. В произведении встречается пунктирный ритм, триоли. (3, 27, 42, 47 такты)

Все эти особенности делают музыкальный язык «живым», приближая его к выразительной речи.

Работа над темпоритмом должна быть тесно связана с работой над музыкально-литературной фразой. Звуковая артикуляция, подача музыкально-литературного текста должны быть ясными, выразительными, певучими, мягкими, светлыми, чистыми.

Общий характер произведения и его частей отталкивается не только от упомянутой темы "искусство и художник", но, как уже говорилось, ещё от целого комплекса тем, свойственных творчеству Чайковского – здесь и тема природы, и национально-народное начало, и, прежде всего, общая лирическая эмоциональная окраска.

Основной исполнительский принцип хора «Соловушко» состоит в том что при эпизодичности построения музыкальной формы в итоге в произведении должна появиться цельность, которая подчеркнёт главную мысль композитора, а именно – тоску по Родине и благодарность за радушный приём.

г. Исполнительский анализ

Приемы дирижирования.

Дирижерские схемы в произведении необходимо подчинить логике развития. При этом жест должен быть очень четким, графичным, выверенным, экономным.

Ясный и точный показ вступлений, снятий, дыхания – это основы дирижерской техники, которые должны стать фундаментом исполнения.

Показы вступлений, дыханий, снятий, наличие фермат, дробленых долей, разнообразие ауфтактов (полные(40-41, 45-46, 54, 58 такты), неполные(52, 56 такты), задержанные(35, 58, 65 такты), междолевые (20-24 такты), комбинированные(25, 29, 31 такты)), дробленый (35 такт). Это тот дирижерский арсенал, который позволит «оживить» ноты и превратить музыкальное изложение в живую «омузыкаленную» речь.

Самое сложное в этой партитуре – не развалить произведение, и сделать его интересным для слушателя. Добиться этого при повторяющихся гармониях, многочисленных паузах и ферматах не просто. Каждую паузу нужно исполнить по своему, мысленно и смыслово по-разному заполняя «звучащие» паузы. При этом, попутно, важно очень гибко провести общую динамическую линию и не разрушить общую драматургию.

Заключение.

а. Значение и место хора «Соловушко» в современном хоровом репертуаре.

Хор «Соловушко» является выдающимся произведением хоровой литературы, пользующимся большой популярностью и любовью среди слушателей. Значительность основной идеи произведения (любовь и верность Родине), богатство выразительных средств, их совершенство, тонкость и изящество при безупречной вокальности – все это, с одной стороны, предъявляет хоровому исполнению большие требования, а с другой стороны делает партитуру хора «беспроигрышным» пунктом в любой концертной программе При полном соответствии замыслу композитора и высоком уровне исполнительского мастерства музыка этого хора способна вызывать у слушателя большой эмоциональный отклик.

Список использованной литературы.

Пономарьков И. П. Хоровое творчество П. И. Чайковского // Русская хоровая литература. Очерки. Вып. 2 / Под ред. С. В. Попова. М.: Музыка, 1969. С. 109–148;

Коловский О. П. О песенной основе хоровых форм в русской музыке // Хоровое искусство. Вып. 3. Л.: Музыка, 1977. С. 51–52;

Крылов А. И. О хорах a cappella Чайковского // Хоровое искусство. Вып. 3. Л.: Музыка, 1977. С. 115–129;

Левандо П. П. К вопросу о «духовном» и «светском» в хоровой музыке П. Чайковского // П. И. Чайковский. Наследие / Ред. З. М. Гусейнова, ред.-сост. Е. В. Титова, В. В. Шахов. СПб.: ИТФ СПбГК, 2000. Вып. 1. С. 103–108;

Тихонова И. Е. Черты хорового письма П. И. Чайковского (на примере светских хоров a cappella) // П. И. Чайковский. Наследие / Ред. З. М. Гусейнова, ред.-сост. Е. В. Титова, В. В. Шахов. СПб.: ИТФ СПбГК, 2000. Вып. 1. С. 115, 122, 129;

Приложение