Анализ

поэтического текста

по концентрической схеме.

По книге В.Н Александрова, О.И.Александровой

«Анализ поэтического текста»,

Челябинск, «Взгляд», 2004.

Первый этап - восприятие стихотворения целиком, впечатления, вызванные первым чтением, поверхностные ощущения.

- Жанровая форма (лирическое раздумье, пейзажная зарисовка, на фоне которой даются авторские раздумья и т.д.).

- Модальность (проникнуто грустью, чувством ликования, спокойный тон и т.д.).

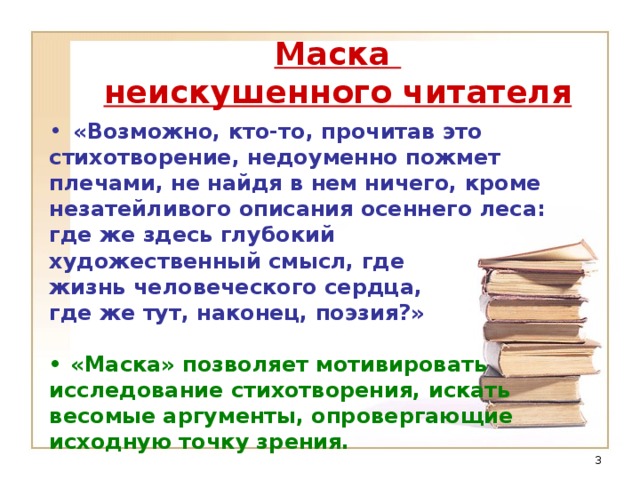

Маска неискушенного читателя

- «Возможно, кто-то, прочитав это

стихотворение, недоуменно пожмет

плечами, не найдя в нем ничего, кроме

незатейливого описания осеннего леса:

где же здесь глубокий

художественный смысл, где

жизнь человеческого сердца,

где же тут, наконец, поэзия?»

• «Маска» позволяет мотивировать

исследование стихотворения, искать

весомые аргументы, опровергающие

исходную точку зрения.

Второй этап - вычленение отдельных компонентов художественной системы.

- Метрико-строфическая форма.

- Лексико-морфологическая и иносказательная выразительность.

- Интонационно-синтаксическая выразительность.

Название стихотворения

- представляет основную тему или

проблему произведения.

- задает сюжетную перспективу

произведения: а)весь сюжетный ряд;

б)важнейший с точки зрения

развития действия момент;

- обозначает главных героев;

пространство.

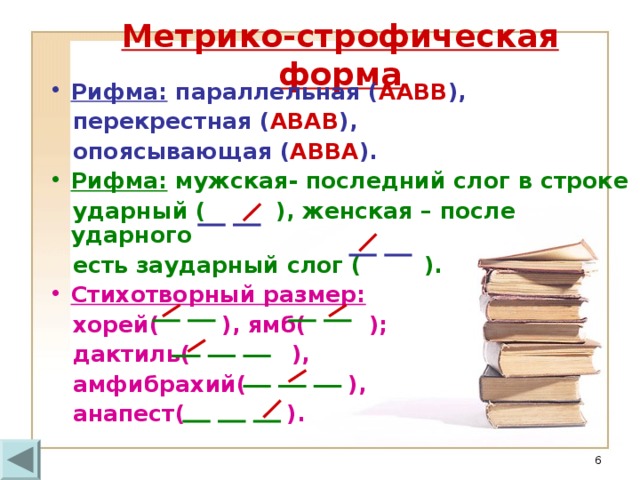

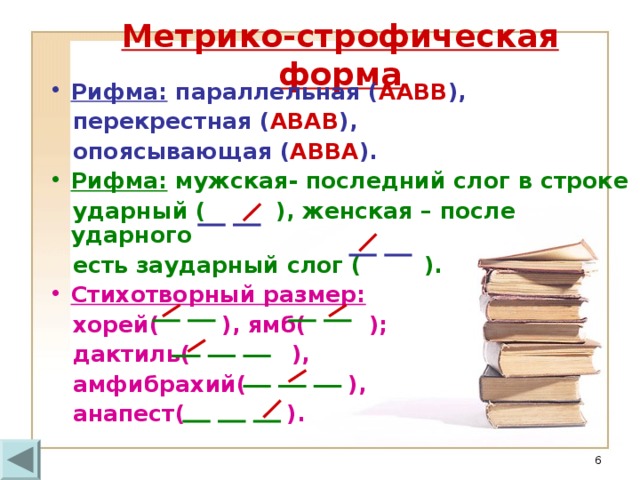

Метрико-строфическая форма

- Рифма: параллельная ( ААВВ ),

перекрестная ( АВАВ ),

опоясывающая ( АВВА ).

- Рифма: мужская- последний слог в строке

ударный ( ), женская – после ударного

есть заударный слог ( ).

хорей( ), ямб( );

дактиль( ),

амфибрахий( ),

анапест( ).

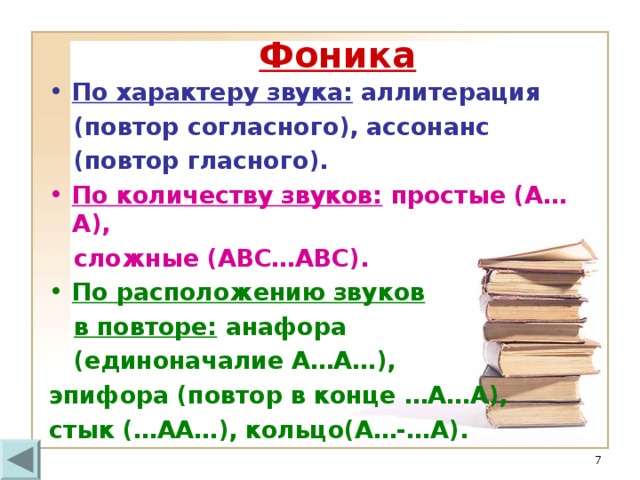

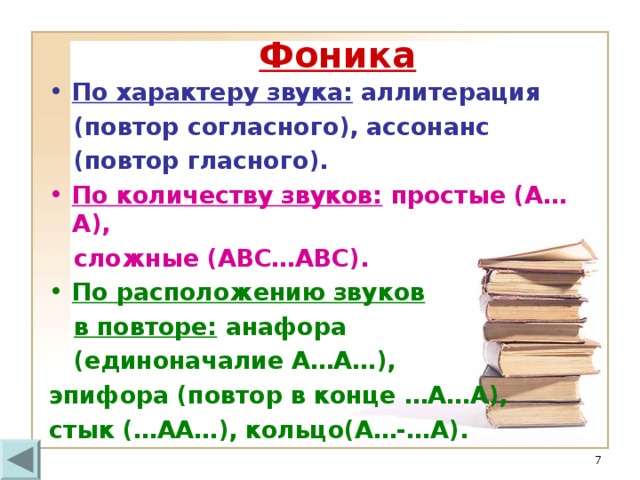

Фоника

- По характеру звука: аллитерация

(повтор согласного), ассонанс

(повтор гласного).

- По количеству звуков: простые (А…А),

сложные (АВС…АВС).

в повторе: анафора

(единоначалие А…А…),

эпифора (повтор в конце …А…А),

стык (…АА…), кольцо(А…-…А).

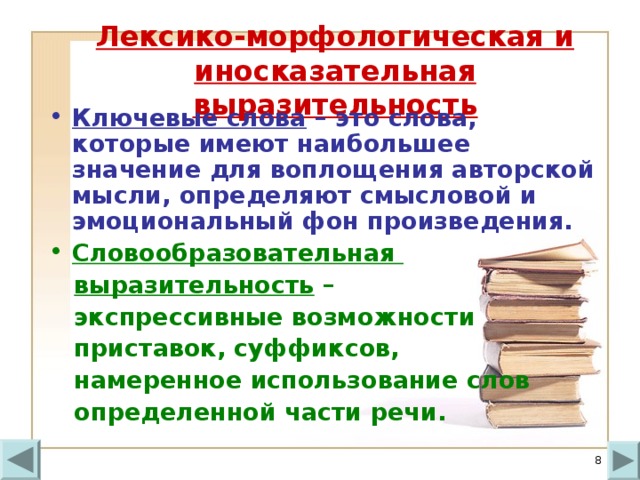

Лексико-морфологическая и иносказательная выразительность

- Ключевые слова – это слова, которые имеют наибольшее значение для воплощения авторской мысли, определяют смысловой и эмоциональный фон произведения.

выразительность –

экспрессивные возможности

приставок, суффиксов,

намеренное использование слов

определенной части речи.

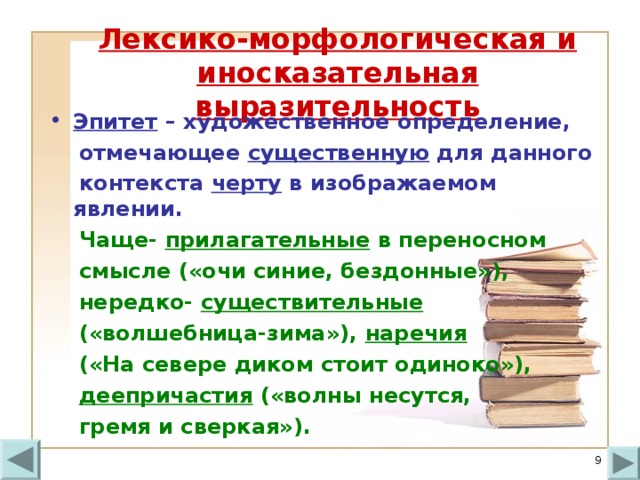

Лексико-морфологическая и иносказательная выразительность

- Эпитет – художественное определение,

отмечающее существенную для данного

контекста черту в изображаемом явлении.

Чаще- прилагательные в переносном

смысле («очи синие, бездонные»),

нередко- существительные

(«волшебница-зима»), наречия

(«На севере диком стоит одиноко»),

деепричастия («волны несутся,

гремя и сверкая»).

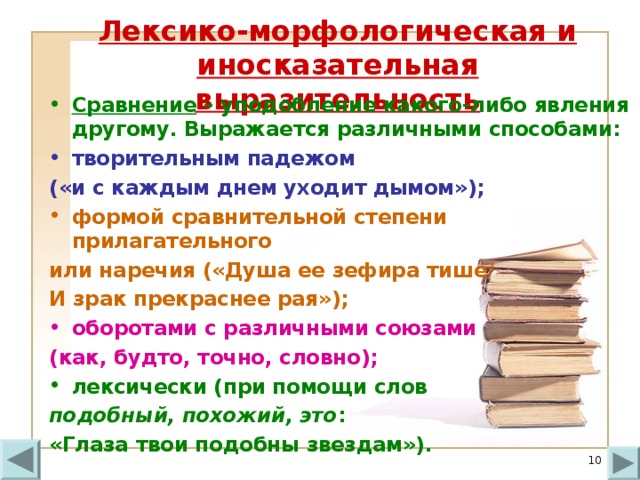

Лексико-морфологическая и иносказательная выразительность

- Сравнение – уподобление какого-либо явления другому. Выражается различными способами:

(«и с каждым днем уходит дымом»);

- формой сравнительной степени прилагательного

или наречия («Душа ее зефира тише/

И зрак прекраснее рая»);

- оборотами с различными союзами

(как, будто, точно, словно);

- лексически (при помощи слов

подобный, похожий, это :

«Глаза твои подобны звездам»).

Лексико-морфологическая и иносказательная выразительность

- Метафора – это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов. В основу метафоризации м.б. положено сходство по цвету, объему, форме и т.д.

- «В дымных тучках пурпур розы,

отблеск янтаря» (А.Фет).

мглистый» (Ф.Тютчев).

Лексико-морфологическая и иносказательная выразительность

- Метонимия – перенос названия с одного предмета на другой на основании смежности.

Смежность м.б. проявлением связи:

- между содержанием и содержащим:

«Ну, скушай же еще тарелочку !»;

- между автором и произведением: «Ругал Гомера,

Феокрита , зато читал Адама Смита »;

- между действием и орудием этого

действия: «Их села и нивы за буйный

набег/Обрек он мечам и пожарам »;

- между предметом и материалом,

из которого предмет сделан:

« Янтарь в устах его дымился»;

- между местом и людьми, находящимися

в этом месте: «Вся столица молилась ».

Лексико-морфологическая и иносказательная выразительность

- Синекдоха – разновидность метонимии, основанная на перенесении значения с одного явления на другое по признаку количественного отношения между ними. Обычно в синекдохе употребляется единственное число вместо множественного:

И тигр нейдет…

А.Пушкин

Лексико-морфологическая и иносказательная выразительность

- Перифраз – оборот, состоящий в замене названия предмета или явления описанием их существенных признаков или указанием на их характерные черты:

- «автор «Героя нашего времени»

вместо «М.Ю.Лермонтов»;

- «Колумб российский через воды

Спешит в неведомы народы»

(М.Ломоносов).

Лексико-морфологическая и иносказательная выразительность

- Гипербола – образное выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения.

- Литота – непомерное преуменьшение размера, силы, значения какого-либо явления.

в соседних домах стекла

повылетали.

- «Ниже тоненькой былиночки

надо голову клонить» (Н.Некрасов).

Интонационно-синтаксическая выразительность

- Синтаксическая структура предложения : грамматические признаки (простое или сложное, двусоставное или односоставное, полное или неполное), характеристика предложений по цели высказывания.

обороты речи, которые

воспринимаются как

отступления от некоторой

языковой нормы и эмоционально

воздействуют на читателя.

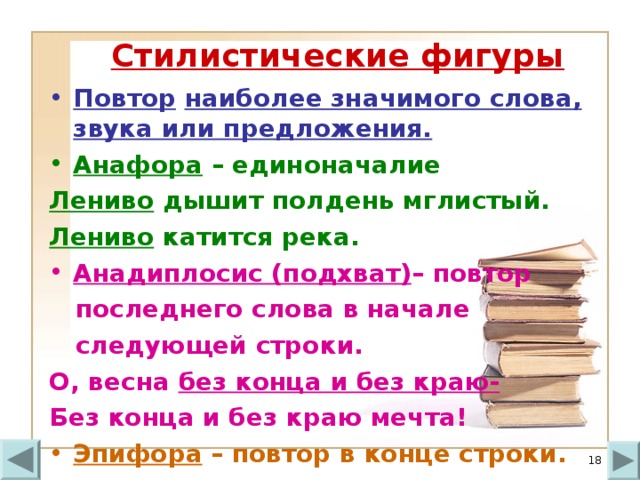

Стилистические фигуры

- Риторический вопрос – вопрос ставится не

с целью получить на него ответ, а чтобы

привлечь внимание читателя к тому или иному

явлению («Быть или не быть?»).

- Риторическое восклицание – восклицание,

усиливающее эмоциональное

восприятие («О, как душа стихает вся до

дна!» А.Фет).

- Риторическое обращение – подчеркнутое

обращение к кому-либо или чему-либо для

усиления выразительности речи

(«Паситесь, мирные народы!/Вас не

разбудит чести клич.» А.Пушкин)

Стилистические фигуры

- Повтор наиболее значимого слова, звука или предложения.

Лениво дышит полдень мглистый.

Лениво катится река.

- Анадиплосис (подхват) – повтор

последнего слова в начале

следующей строки.

О, весна без конца и без краю-

Без конца и без краю мечта!

- Эпифора – повтор в конце строки.

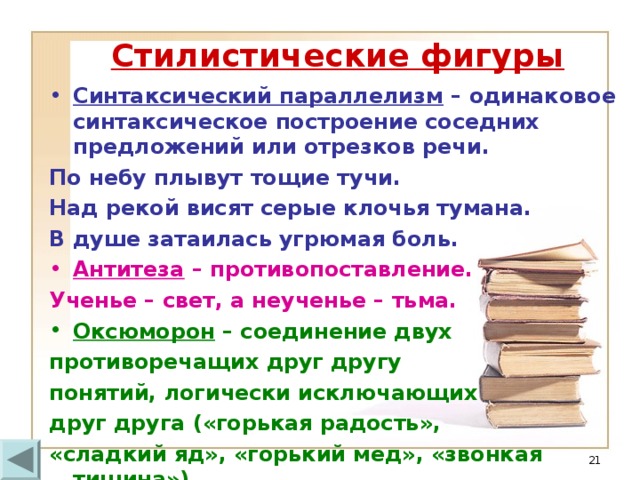

Стилистические фигуры

- Рефрен – повтор самостоятельного

предложения, логически обособленного от

основного текста (припев в песне).

- Градация – нагнетание образов, их нарастание

или убывание. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. (А.Блок)

порядок слов.

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом.

М.Лермонтов.

Правильный порядок: одинокий парус

белеет в голубом тумане моря.

Стилистические фигуры

- Эллипсис – пропуск подразумеваемого слова.

Ввели и – чарку – стук ему! (А.Твардовский).

- Умолчание – начатая речь прерывается в расчете на догадку читателя.

Хотя страшился он сказать,

Нетрудно было б отгадать,

Когда б… но сердце, чем моложе,

Тем боязливее, тем строже…

М.Лермонтов.

Стилистические фигуры

- Синтаксический параллелизм – одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи.

По небу плывут тощие тучи.

Над рекой висят серые клочья тумана.

В душе затаилась угрюмая боль.

- Антитеза – противопоставление.

Ученье – свет, а неученье – тьма.

- Оксюморон – соединение двух

противоречащих друг другу

понятий, логически исключающих

друг друга («горькая радость»,

«сладкий яд», «горький мед», «звонкая тишина»).

Лирический сюжет

- Анализ лирического сюжета – рассмотрение динамики, процессности, развития лирического чувства, авторской оценки.

- 4 направления развития лирич.сюжета:

- от гармонии человека и мира

к осознанию их дисгармонической

обособленности;

- от дисгармонии к построению

гармонии;

- от гармонии к ощущению еще

большей, более глубокой гармонии;

- от дисгармонии к открытию еще

более страшной дисгармонии.

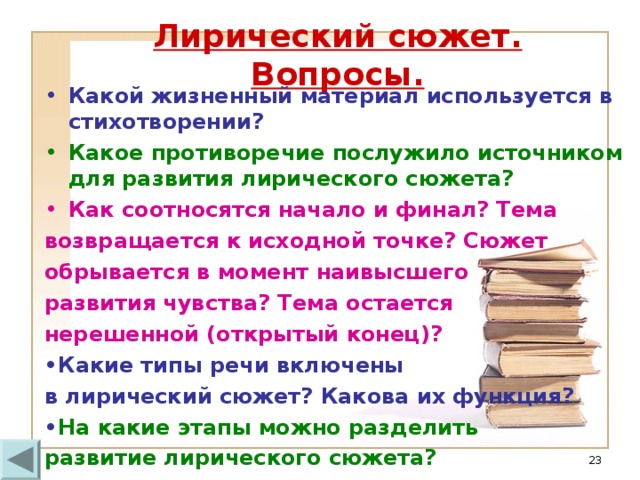

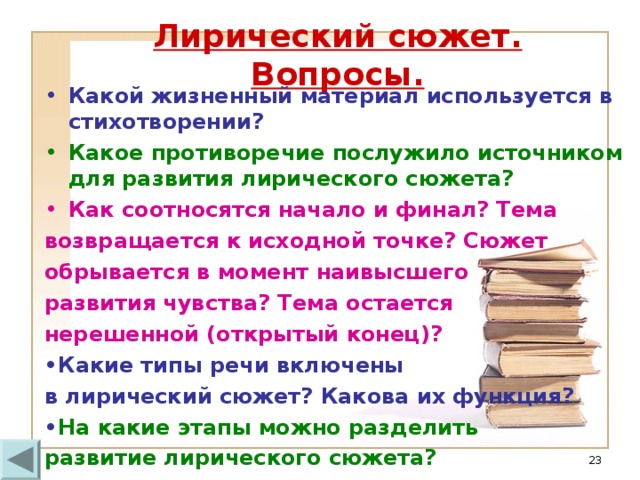

Лирический сюжет. Вопросы.

- Какой жизненный материал используется в стихотворении?

- Какое противоречие послужило источником для развития лирического сюжета?

- Как соотносятся начало и финал? Тема

возвращается к исходной точке? Сюжет

обрывается в момент наивысшего

развития чувства? Тема остается

нерешенной (открытый конец)?

• Какие типы речи включены

в лирический сюжет? Какова их функция?

• На какие этапы можно разделить

развитие лирического сюжета?

Лирический герой - субъект художественного отражения действительности, тот человек, чьи мысли, чувства изображаются в лирическом произведении. Это своего рода маска, художественный двойник автора, в образе которого выражается отношение к внешнему миру.

- Возможные «маски»: летописец,

оратор, судья, менестрель,

мечтатель, мыслитель.

- Практические задания для отработки

навыков по анализу поэтического текста

вы найдете в книге В.Н Александрова,

О.И.Александровой «Анализ поэтического

текста», Челябинск, «Взгляд», 2004.

- Презентацию целесообразно

использовать на обучающих

уроках по теории литературы ,

дополнив ее своими примерами

и заданиями.