Детство

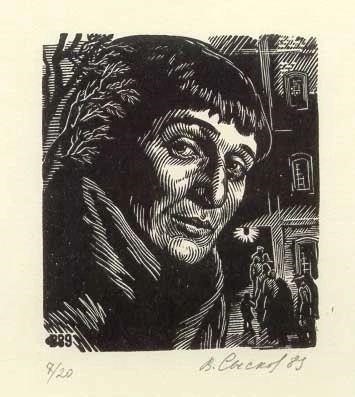

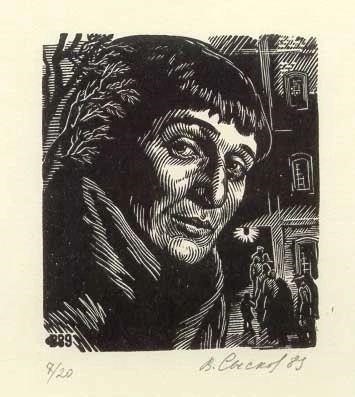

❊ Анна Ахматова родилась 11 июня 1889 года в семье потомственного дворянина. Андрей Горенко, отец будущей поэтессы, был отставным флотским инженером. Мать Инна Эразмовна занималась хозяйством и домом. Помимо Анны, в семье было шесть детей. Детство Анна провела в Царском Селе под Санкт-Петербургом, а каждое лето семья уезжала в Севастополь.

Анна Ахматова родилась 11 июня 1889 года в семье потомственного дворянина. Андрей Горенко, отец будущей поэтессы, был отставным флотским инженером. Мать Инна Эразмовна занималась хозяйством и домом. Помимо Анны, в семье было шесть детей. Детство Анна провела в Царском Селе под Санкт-Петербургом, а каждое лето семья уезжала в Севастополь.

❊ Первое стихотворение Анна Андреевна написала в 11 лет. Отец боялся, что поэтические увлечения дочери опозорят его фамилию, поэтому еще в юном возрасте будущая поэтесса взяла себе творческий псевдоним — Ахматова.

В следующие годы девочка переехала к родственникам в Киеве — там она окончила Фундуклеевскую гимназию (1907 г), а затем записалась на юридическое отделение Высших женских курсов (1908-1910 гг).

В следующие годы девочка переехала к родственникам в Киеве — там она окончила Фундуклеевскую гимназию (1907 г), а затем записалась на юридическое отделение Высших женских курсов (1908-1910 гг).

Продолжила образование Санкт-Петербурге, на историко-литературных женских курсах Н. П. Раева.

Брак с Николаем Гумилёвым

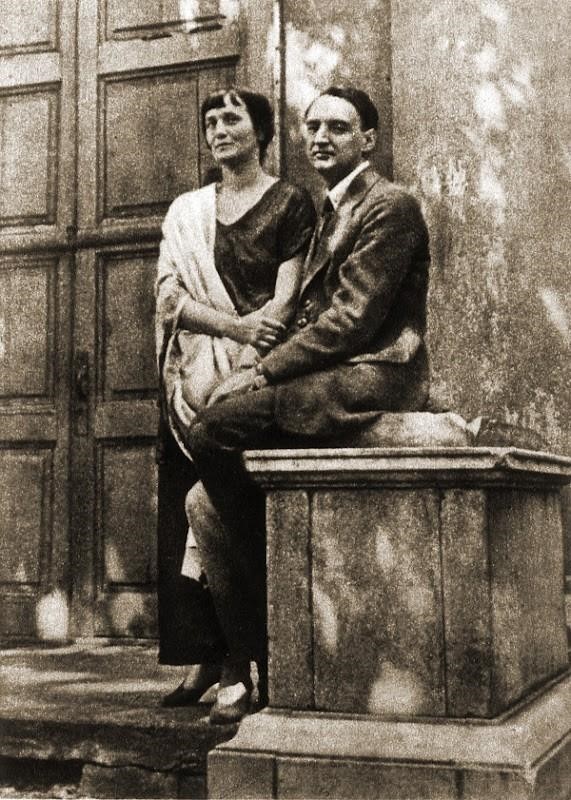

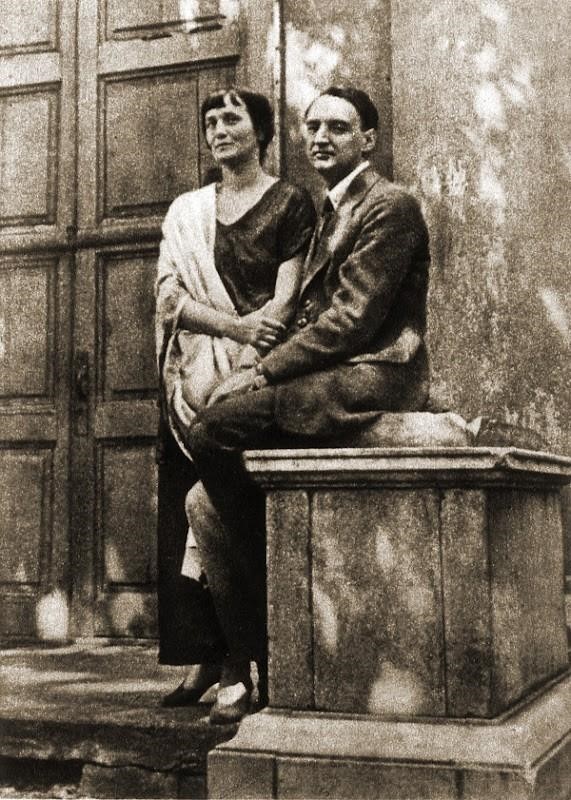

❊ В юности, когда девушка училась в Мариинской гимназии, она познакомилась с талантливым молодым человеком, впоследствии известным поэтом Николаем Гумилевым. Гумилев влюбился в Анну Горенко с первого взгляда, однако это было не взаимно. Николай многократно делал ей предложение и трижды покушался на собственную жизнь. В ноябре 1909 года Ахматова неожиданно дала согласие на брак, принимая избранника не как любовь, но как судьбу.

В юности, когда девушка училась в Мариинской гимназии, она познакомилась с талантливым молодым человеком, впоследствии известным поэтом Николаем Гумилевым. Гумилев влюбился в Анну Горенко с первого взгляда, однако это было не взаимно. Николай многократно делал ей предложение и трижды покушался на собственную жизнь. В ноябре 1909 года Ахматова неожиданно дала согласие на брак, принимая избранника не как любовь, но как судьбу.

❊ Весной 1910 года они поженились. На тот момент Николай Степанович уже был состоявшимся поэтом, известным в литературных кругах.

❊ В 1912 у них родился сын Лев.

❊ Вскоре после свадьбы, достигнув того, к чему он так долго стремился, Гумилев охладел к молодой супруге. Он стал много путешествовать и редко бывать дома. Они расстались в 1918 году.

« Он любил три вещи на свете: за вечерней пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети. Не любил чая с малиной и женской истерики… А я была его женой».

Он любил три вещи на свете: за вечерней пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети. Не любил чая с малиной и женской истерики… А я была его женой».

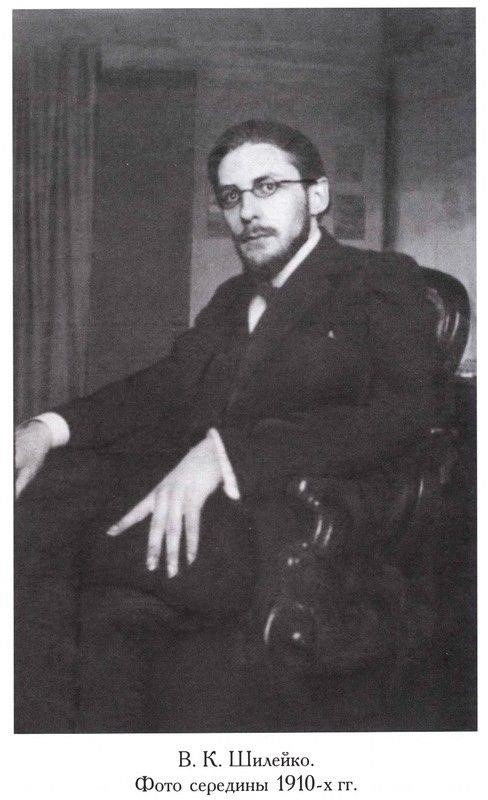

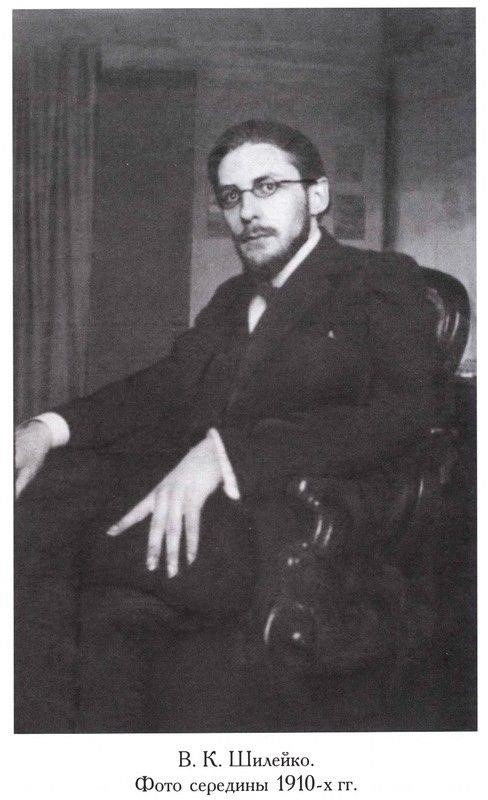

Брак с Владимиром Шилейко

❊

Владимир Шилейко был известным ученымвостоковедом и поэтом. Безумно ревнивый и неприспособленный к жизни, он, конечно, не мог дать ей счастья. Ее же привлекала возможность быть полезной великому человеку. Она считала, что между ними исключено соперничество, которое помешало браку с Гумилевым. Она часами писала под диктовку переводы его текстов, готовила и даже колола дрова. А он не позволял ей выходить из дома, сжигая нераспечатанными все письма, не давал писать стихи. Второе замужество Ахматова считала роковой ошибкой, в 1922 году они расстались.

Владимир Шилейко был известным ученымвостоковедом и поэтом. Безумно ревнивый и неприспособленный к жизни, он, конечно, не мог дать ей счастья. Ее же привлекала возможность быть полезной великому человеку. Она считала, что между ними исключено соперничество, которое помешало браку с Гумилевым. Она часами писала под диктовку переводы его текстов, готовила и даже колола дрова. А он не позволял ей выходить из дома, сжигая нераспечатанными все письма, не давал писать стихи. Второе замужество Ахматова считала роковой ошибкой, в 1922 году они расстались.

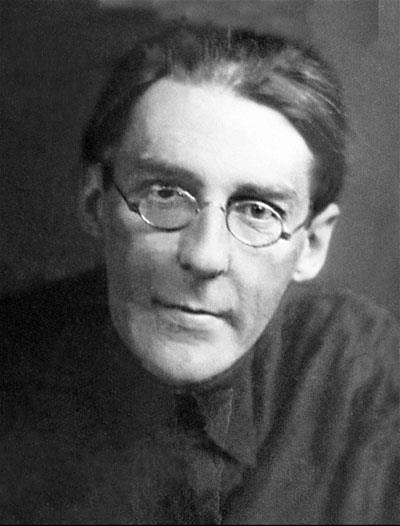

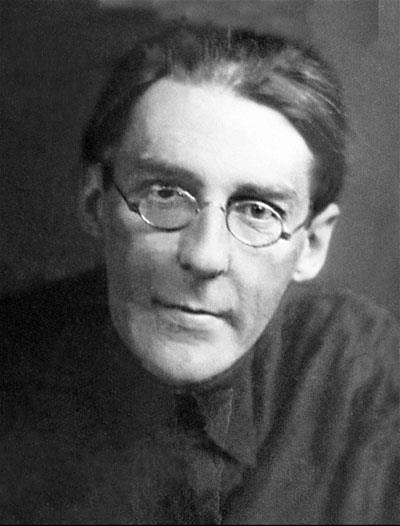

Брак с Николаем Пуниным

❊

С историком и критиком Николаем Пуниным Анна Ахматова состояла в гражданском браке. Для непосвященных людей они выглядели счастливой парой. Но на самом деле их отношения сложились в мучительный треугольник. Гражданский муж Ахматовой продолжал жить в одном доме с дочерью Ириной и своей первой женой Анной Аренс, которая также страдала от этого, оставаясь в доме на правах близкого друга. Отношения с Николаем продолжались 16 лет.

С историком и критиком Николаем Пуниным Анна Ахматова состояла в гражданском браке. Для непосвященных людей они выглядели счастливой парой. Но на самом деле их отношения сложились в мучительный треугольник. Гражданский муж Ахматовой продолжал жить в одном доме с дочерью Ириной и своей первой женой Анной Аренс, которая также страдала от этого, оставаясь в доме на правах близкого друга. Отношения с Николаем продолжались 16 лет.

❊ С середины 1920-х для поэтессы наступили тяжелые времена. Она попала под пристальное внимание НКВД. Предыдущие ее стихи признают не соответствующими новой коммунистической идеологии. Ее книги либо не берут в издательства, либо сильно видоизменяют под предлогом цензуры. «Провокационные», «упаднические»,

«антикоммунистические» стихотворения — такое клеймо на творчестве дорого стоило Анне

Андреевне. Теплую поддержку и восхищение Ахматова получала от коллег. Среди них были Борис Пастернак и Марина Цветаева, гораздо более восторженно относившиеся к ее творчеству, чем она сама — к их произведениям.

❊

1930-е годы оказались трагическим периодом жизни Анны Ахматовой: были арестованы муж и сын. Во время войны сын Анны Ахматовой был отправлен на фронт. В 1949 году Лев Гумилёв был посажен в третий раз на 7 лет. В тюремных очередях А. Ахматова провела семнадцать месяцев. Главный итог этого сложного жизненного периода – поэма «Реквием» – плач по всем погибшим и погибающим. Стихотворными строками поэт описала душевное состояние всех, кто стоял в очереди к тюремному окошку вместе с ней, всеобщие ужас и оцепенение. В поэме показана картина действительности, всей страны.

1930-е годы оказались трагическим периодом жизни Анны Ахматовой: были арестованы муж и сын. Во время войны сын Анны Ахматовой был отправлен на фронт. В 1949 году Лев Гумилёв был посажен в третий раз на 7 лет. В тюремных очередях А. Ахматова провела семнадцать месяцев. Главный итог этого сложного жизненного периода – поэма «Реквием» – плач по всем погибшим и погибающим. Стихотворными строками поэт описала душевное состояние всех, кто стоял в очереди к тюремному окошку вместе с ней, всеобщие ужас и оцепенение. В поэме показана картина действительности, всей страны.

«Перед этим горем гнутся горы,

Не течет великая река, Но крепки тюремные затворы,

А за ними «каторжные норы»

И смертельная тоска.»

❊

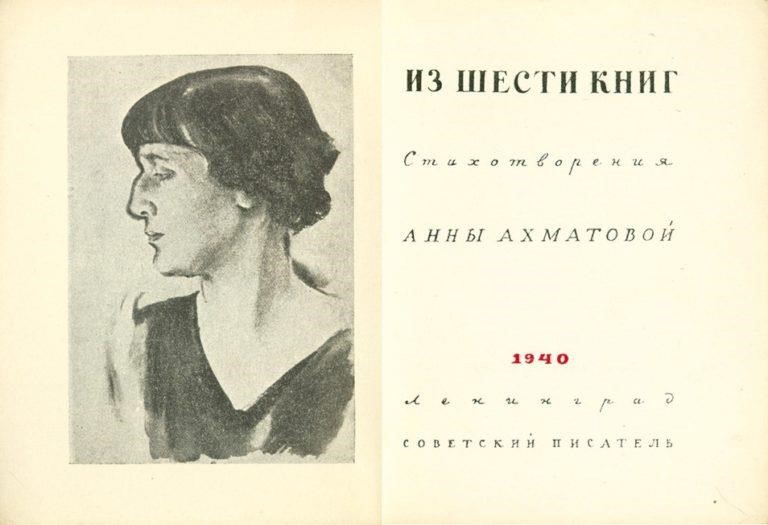

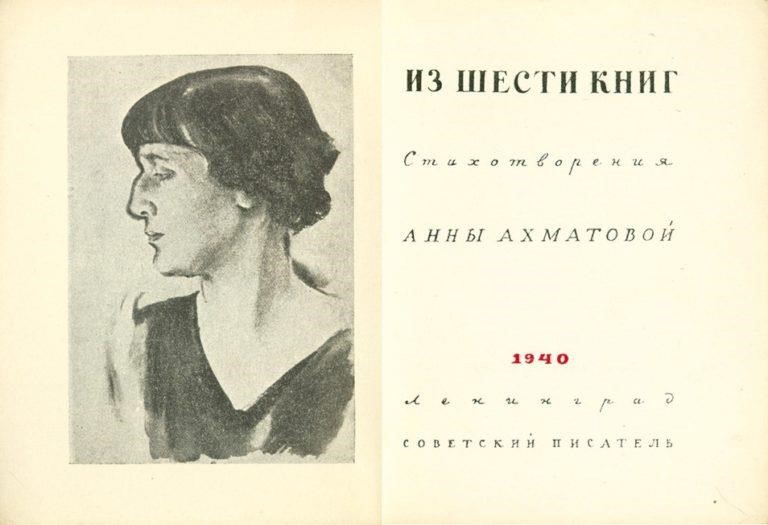

В конце 1930-х у неё появилась возможность напечатать новый сборник «Из шести книг». Сборник построен по принципу обратного отсчёта — от стихов более поздних к самым ранним: от раздела «Ива», через «Anno Domini», «Подорожник», «Белую стаю», «Четки» к «Вечеру» — её дебютной книге ещё юношеских стихотворений. В

В конце 1930-х у неё появилась возможность напечатать новый сборник «Из шести книг». Сборник построен по принципу обратного отсчёта — от стихов более поздних к самым ранним: от раздела «Ива», через «Anno Domini», «Подорожник», «Белую стаю», «Четки» к «Вечеру» — её дебютной книге ещё юношеских стихотворений. В

1938 году поэтессу приняли в Союз писателей

В 1946 году было вынесено специальное Постановление оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» — за

«предоставление литературной трибуны» для «безыдейных, идеологически вредных

произведений». Оно касалось двух советских

писателей — Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Их обоих исключили из Союза писателей.

С удьба знаменитой, но глубоко несчастной женщины переменилась к лучшему лишь под конец жизни. В 1951-м ее восстановили в Союзе писателей, стихи снова стали публиковать. В 1962 году поэтесса завершила работу над «Поэмой без героя», которую писала в течение 22 лет.

удьба знаменитой, но глубоко несчастной женщины переменилась к лучшему лишь под конец жизни. В 1951-м ее восстановили в Союзе писателей, стихи снова стали публиковать. В 1962 году поэтесса завершила работу над «Поэмой без героя», которую писала в течение 22 лет.

«И всегда в духоте морозной, Предвоенной, блудной и грозной,

Жил какой-то будущий гул…

Но тогда он был слышен глуше,

Он почти не тревожил души

И в сугробах невских тонул.»

А . А. Ахматова творила в рамках такого направления, как акмеизм. Её главный источник вдохновения — вещный, конкретный мир. Вместе с Николаем Гумилёвым, Сергеем Городецким, Осипом Мандельштамом и другими поэтами она создала объединение «Цех поэтов», которое заявило о «школе акмеизма». Течение утвердило ценность прямого смысла, точности, предметности слова. Акмеисты в противовес символистам отказывались от иносказательности, мистичности, многозначности текстов в пользу земных ценностей. Для акмеистов было важно слово в его прямом значении.

. А. Ахматова творила в рамках такого направления, как акмеизм. Её главный источник вдохновения — вещный, конкретный мир. Вместе с Николаем Гумилёвым, Сергеем Городецким, Осипом Мандельштамом и другими поэтами она создала объединение «Цех поэтов», которое заявило о «школе акмеизма». Течение утвердило ценность прямого смысла, точности, предметности слова. Акмеисты в противовес символистам отказывались от иносказательности, мистичности, многозначности текстов в пользу земных ценностей. Для акмеистов было важно слово в его прямом значении.

Александр Блок, категорически не принявший акмеизм, в своей статье «Без божества, без вдохновенья» только для Ахматовой делал исключение и признавал в ней подлинного поэта.

Художественное своеобразие произведений

Ранние стихи Ахматовой удивляли и даже шокировали простыми бытовыми деталями и обыденностью ситуаций. Необычно было и введение в поэзию элементов женского быта.

Сделав женщину субъектом, а не объектом лирического высказывания, Ахматова одной из первых в русской литературе показала, как много образов и слов до нее оставалось за кадром — и из психологической сферы, и из материальной.

Другая особенность стиля Ахматовой — минимализм. Все акмеисты стремились к точности, экономности поэтической речи. У Ахматовой это выражается в умолчаниях, пробелах, которые должен заполнить читатель. Корней Чуковский писал:

«Главное очарование ее лирики не в том, что сказано, а в том, что не сказано. Она мастер умолчаний, намеков, многозначительных пауз. Ее умолчания говорят больше слов. Для изображения всякого, даже огромного чувства она пользуется мельчайшими, почти неприметными, микроскопические малыми образами».

Отличительной чертой поэзии Ахматовой можно назвать наличие сюжетности. Отдельные её стихи образуют единство, складываются в стихотворную повесть или даже роман

Последние годы

❊ В 1960-е годы творчество Ахматовой получило широкое признание — поэтесса стала номинантом на Нобелевскую премию, получила литературную премию «Этна-Таормина» в Италии, выпустила сборник «Бег времени». Оксфордский университет присвоил Ахматовой степень почётного доктора литературы.

В 1960-е годы творчество Ахматовой получило широкое признание — поэтесса стала номинантом на Нобелевскую премию, получила литературную премию «Этна-Таормина» в Италии, выпустила сборник «Бег времени». Оксфордский университет присвоил Ахматовой степень почётного доктора литературы.

❊ Болезнь заставила Анну Ахматову в феврале 1966 года переехать в подмосковный кардиологический санаторий. 5 марта она ушла из жизни. Поэтессу отпели в Никольском морском соборе Ленинграда и похоронили на Комаровском кладбище.

Анна Ахматова родилась 11 июня 1889 года в семье потомственного дворянина. Андрей Горенко, отец будущей поэтессы, был отставным флотским инженером. Мать Инна Эразмовна занималась хозяйством и домом. Помимо Анны, в семье было шесть детей. Детство Анна провела в Царском Селе под Санкт-Петербургом, а каждое лето семья уезжала в Севастополь.

Анна Ахматова родилась 11 июня 1889 года в семье потомственного дворянина. Андрей Горенко, отец будущей поэтессы, был отставным флотским инженером. Мать Инна Эразмовна занималась хозяйством и домом. Помимо Анны, в семье было шесть детей. Детство Анна провела в Царском Селе под Санкт-Петербургом, а каждое лето семья уезжала в Севастополь. В следующие годы девочка переехала к родственникам в Киеве — там она окончила Фундуклеевскую гимназию (1907 г), а затем записалась на юридическое отделение Высших женских курсов (1908-1910 гг).

В следующие годы девочка переехала к родственникам в Киеве — там она окончила Фундуклеевскую гимназию (1907 г), а затем записалась на юридическое отделение Высших женских курсов (1908-1910 гг). В юности, когда девушка училась в Мариинской гимназии, она познакомилась с талантливым молодым человеком, впоследствии известным поэтом Николаем Гумилевым. Гумилев влюбился в Анну Горенко с первого взгляда, однако это было не взаимно. Николай многократно делал ей предложение и трижды покушался на собственную жизнь. В ноябре 1909 года Ахматова неожиданно дала согласие на брак, принимая избранника не как любовь, но как судьбу.

В юности, когда девушка училась в Мариинской гимназии, она познакомилась с талантливым молодым человеком, впоследствии известным поэтом Николаем Гумилевым. Гумилев влюбился в Анну Горенко с первого взгляда, однако это было не взаимно. Николай многократно делал ей предложение и трижды покушался на собственную жизнь. В ноябре 1909 года Ахматова неожиданно дала согласие на брак, принимая избранника не как любовь, но как судьбу.  Он любил три вещи на свете: за вечерней пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети. Не любил чая с малиной и женской истерики… А я была его женой».

Он любил три вещи на свете: за вечерней пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети. Не любил чая с малиной и женской истерики… А я была его женой».

Владимир Шилейко был известным ученымвостоковедом и поэтом. Безумно ревнивый и неприспособленный к жизни, он, конечно, не мог дать ей счастья. Ее же привлекала возможность быть полезной великому человеку. Она считала, что между ними исключено соперничество, которое помешало браку с Гумилевым. Она часами писала под диктовку переводы его текстов, готовила и даже колола дрова. А он не позволял ей выходить из дома, сжигая нераспечатанными все письма, не давал писать стихи. Второе замужество Ахматова считала роковой ошибкой, в 1922 году они расстались.

Владимир Шилейко был известным ученымвостоковедом и поэтом. Безумно ревнивый и неприспособленный к жизни, он, конечно, не мог дать ей счастья. Ее же привлекала возможность быть полезной великому человеку. Она считала, что между ними исключено соперничество, которое помешало браку с Гумилевым. Она часами писала под диктовку переводы его текстов, готовила и даже колола дрова. А он не позволял ей выходить из дома, сжигая нераспечатанными все письма, не давал писать стихи. Второе замужество Ахматова считала роковой ошибкой, в 1922 году они расстались.

С историком и критиком Николаем Пуниным Анна Ахматова состояла в гражданском браке. Для непосвященных людей они выглядели счастливой парой. Но на самом деле их отношения сложились в мучительный треугольник. Гражданский муж Ахматовой продолжал жить в одном доме с дочерью Ириной и своей первой женой Анной Аренс, которая также страдала от этого, оставаясь в доме на правах близкого друга. Отношения с Николаем продолжались 16 лет.

С историком и критиком Николаем Пуниным Анна Ахматова состояла в гражданском браке. Для непосвященных людей они выглядели счастливой парой. Но на самом деле их отношения сложились в мучительный треугольник. Гражданский муж Ахматовой продолжал жить в одном доме с дочерью Ириной и своей первой женой Анной Аренс, которая также страдала от этого, оставаясь в доме на правах близкого друга. Отношения с Николаем продолжались 16 лет.

1930-е годы оказались трагическим периодом жизни Анны Ахматовой: были арестованы муж и сын. Во время войны сын Анны Ахматовой был отправлен на фронт. В 1949 году Лев Гумилёв был посажен в третий раз на 7 лет. В тюремных очередях А. Ахматова провела семнадцать месяцев. Главный итог этого сложного жизненного периода – поэма «Реквием» – плач по всем погибшим и погибающим. Стихотворными строками поэт описала душевное состояние всех, кто стоял в очереди к тюремному окошку вместе с ней, всеобщие ужас и оцепенение. В поэме показана картина действительности, всей страны.

1930-е годы оказались трагическим периодом жизни Анны Ахматовой: были арестованы муж и сын. Во время войны сын Анны Ахматовой был отправлен на фронт. В 1949 году Лев Гумилёв был посажен в третий раз на 7 лет. В тюремных очередях А. Ахматова провела семнадцать месяцев. Главный итог этого сложного жизненного периода – поэма «Реквием» – плач по всем погибшим и погибающим. Стихотворными строками поэт описала душевное состояние всех, кто стоял в очереди к тюремному окошку вместе с ней, всеобщие ужас и оцепенение. В поэме показана картина действительности, всей страны.

В конце 1930-х у неё появилась возможность напечатать новый сборник «Из шести книг». Сборник построен по принципу обратного отсчёта — от стихов более поздних к самым ранним: от раздела «Ива», через «Anno Domini», «Подорожник», «Белую стаю», «Четки» к «Вечеру» — её дебютной книге ещё юношеских стихотворений. В

В конце 1930-х у неё появилась возможность напечатать новый сборник «Из шести книг». Сборник построен по принципу обратного отсчёта — от стихов более поздних к самым ранним: от раздела «Ива», через «Anno Domini», «Подорожник», «Белую стаю», «Четки» к «Вечеру» — её дебютной книге ещё юношеских стихотворений. В  удьба знаменитой, но глубоко несчастной женщины переменилась к лучшему лишь под конец жизни. В 1951-м ее восстановили в Союзе писателей, стихи снова стали публиковать. В 1962 году поэтесса завершила работу над «Поэмой без героя», которую писала в течение 22 лет.

удьба знаменитой, но глубоко несчастной женщины переменилась к лучшему лишь под конец жизни. В 1951-м ее восстановили в Союзе писателей, стихи снова стали публиковать. В 1962 году поэтесса завершила работу над «Поэмой без героя», которую писала в течение 22 лет.

. А. Ахматова творила в рамках такого направления, как акмеизм. Её главный источник вдохновения — вещный, конкретный мир. Вместе с Николаем Гумилёвым, Сергеем Городецким, Осипом Мандельштамом и другими поэтами она создала объединение «Цех поэтов», которое заявило о «школе акмеизма». Течение утвердило ценность прямого смысла, точности, предметности слова. Акмеисты в противовес символистам отказывались от иносказательности, мистичности, многозначности текстов в пользу земных ценностей. Для акмеистов было важно слово в его прямом значении.

. А. Ахматова творила в рамках такого направления, как акмеизм. Её главный источник вдохновения — вещный, конкретный мир. Вместе с Николаем Гумилёвым, Сергеем Городецким, Осипом Мандельштамом и другими поэтами она создала объединение «Цех поэтов», которое заявило о «школе акмеизма». Течение утвердило ценность прямого смысла, точности, предметности слова. Акмеисты в противовес символистам отказывались от иносказательности, мистичности, многозначности текстов в пользу земных ценностей. Для акмеистов было важно слово в его прямом значении.  В 1960-е годы творчество Ахматовой получило широкое признание — поэтесса стала номинантом на Нобелевскую премию, получила литературную премию «Этна-Таормина» в Италии, выпустила сборник «Бег времени». Оксфордский университет присвоил Ахматовой степень почётного доктора литературы.

В 1960-е годы творчество Ахматовой получило широкое признание — поэтесса стала номинантом на Нобелевскую премию, получила литературную премию «Этна-Таормина» в Италии, выпустила сборник «Бег времени». Оксфордский университет присвоил Ахматовой степень почётного доктора литературы.