СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Атомные электростанции: да или нет? Последствия «игр» с атомной энергией.

Исследовательская работа проводилась на базе изучения работы завода ВМЗ. Анализировалось действие радиоционных материалов на окружающую среду. Защита работы проводилась в г. Выкса Нижегородской области, работа заняла 1-ое место.

Просмотр содержимого документа

«Атомные электростанции: да или нет? Последствия «игр» с атомной энергией.»

Атомные электростанции: да или нет? Последствия «игр» с атомной энергией.

Оглавление

Введение;

Глава 1. Принцип работы ядерного реактора;

Глава 2. Классификации реакторов;

Глава 3.Положительные стороны АЭС;

Глава 4. Проблемные стороны АЭС;

Глава 5. Альтернативная энергетика?;

Глава 6. Радиация: опасность реальная и вымышленная;

Глава 7. Чернобыль до и после катастрофы;

Глава 8. Причины аварии, расследование и последствия;

Глава 9. 28 лет спустя;

Глава 10. Особенности злокачественных новообразований детского населения Тульской области после катастрофы на ЧАЭС;

Глава 11. Строительство АЭС в Навашинском районе. Причины «консервации» строительства;

Глава 12. Метод исследования ионизирующего излучения;

Глава 13. Общественное мнение;

Список литературы;

Приложение.

Введение

Вклад современных атомных электростанции (АЭС) в общее количество электроэнергии, вырабатываемой в мире, сравнительно велик – целых 17 процентов. Ожидается, что эта доля в будущем не только сократится, но будет расти: США, Канада, почти все развитые страны Европы, включая Россию, а также развивающиеся восточные страны, такие как Индия, Китай и другие, заявили о стремлении строить новые атомные электростанции. Может возникнуть вопрос: зачем? Разве Чернобыльская авария не продемонстрировала в полной мере опасный потенциал ядерных реакторов? Но если десятки стран взяли курс на развитие атомной энергетики, значит для этого есть веские основания. Главным среди них, безусловно, является неизбежная исчерпаемость запасов ископаемого топлива. И это событие совсем не за горами: при растущих сегодня темпах потребления запасы газа и нефти практически закончатся в конце XXI века, а угля хватит еще на 200 – 300 лет. Повсеместное строительство новых АЭС представляется едва ли не единственным реалистичным выходом из грядущего энергетического тупика. Но не все так просто…

Поэтому целью моего исследования является:

Определение достоинств и недостатков атомной энергии;

Узнать о последствиях пренебрежительного отношения к ядерному топливу.

В связи с данной целью, я выдвинул следующие задачи:

Изучить устройство атомной электростанции;

Изучить основные и альтернативные источники энергии на сегодняшний день;

Найти положительные и отрицательные стороны АЭС;

Найти и изучить предоставленную в книгах и интернете информацию о Чернобыльской катастрофе 1986 года и ее последствиях;

Найти информацию о строительстве АЭС в Навашинском районе;

Провести опрос населения: «Необходима ли нам АЭС?».

Также я выдвинул следующее предположение-гипотезу:

АЭС – будущий надежный источник энергии, а не заболеваний и всеобщего хаоса.

В процессе выполнения поставленных мною задач я пользовался следующими методами исследования:

Анализ и изучение литературы;

Опрос;

Наблюдение.

В целом можно выделить две значимые причины, сдерживающие повсеместное внедрение атомной энергии:

Высокие начальные капитальные затраты и длительный срок окупаемости (то есть строительство АЭС стоит гораздо больших денег по сравнению с тепловыми станциями, а возврат вложенных средств требует большего времени);

Экологические проблемы, связанные, прежде всего, с радиационными рисками.

Поскольку запасы ископаемого топлива постепенно подходят к концу, постольку и стоимость нефти, газа, угля будет возрастать и в не столь уж отдаленном будущем нефтяной или газовой киловатт окажется дороже атомного. Поэтому первая причина со временем станет менее значимой. В этом случае на первый план выходит вопрос экологической безопасности. Возникает необходимость разобраться: так ли уж враждебен мирный атом окружающей среде?

Для начала мы должны внести ясность и признаться самим себе: «воздействие АЭС на биосферу волнует нас из чисто эгоистических соображений». Странное заявление, не правда ли? Дело в том, что радиация оказывает не такое уж серьезное влияние на живые компоненты окружающей среды. К примеру, самая крупная по последствиям Чернобыльская авария привела к гибели всего 560 гектаров леса. Для сравнения: Норильский горно – металлургический комбинат, работая без аварий в штатном режиме, уничтожил шестьсот тысяч гектаров леса! Даже в наиболее загрязненной зоне, прилегающей к аварийному энергоблоку Чернобыльской АЭС, за годы, прошедшие с момента аварии, дикая природа заново вступила в свои права и чувствует себя в отсутствии человека вполне сносно.

Но к каким выводам мы придем, если проанализируем пути миграции радиоактивных изотопов в окружающей среде? Ведь, попадая в водоемы, они могут оказаться в водозаборных системах, значит, и в питьевой среде. Если из водоема пьют домашние животные, радионуклиды накапливаются в их организме. То же самое и с почвой: если загрязненная земля используется для выращивания пшеницы, овса и прочих культур, то изотопы попадут в растения, значит, и к нам на стол. Загрязненное пастбище, на котором пасут коров, тоже становится зоной риска: если животные едят радиоактивный клевер, содержание радионуклидов в молоке может значительно превысить установленные нормы.

Иными словами, анализируя последствия выбросов радиоактивных веществ, мы заботимся не о рыбах и птицах, не о березовых рощах и безвинно загубленных бактериях. Мы заботимся в первую очередь о своей безопасности. Именно с этой точки зрения и следует оценивать влияние АЭС на природу.

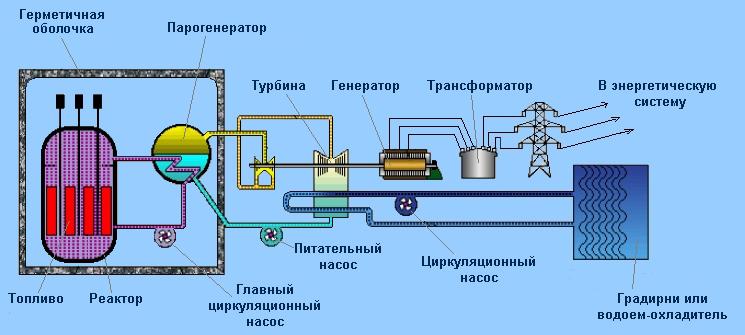

Глава 1. Принцип работы атомного реактора

Ядерный реактор — это устройство, предназначенное для организации управляемой самоподдерживающейся цепной реакции деления, которая всегда сопровождается выделением энергии. Первый ядерный реактор построен и запущен в декабре 1942 года в США под руководством Э. Ферми. В качестве топлива используются изотопы урана 235, 238, 233 , изотоп плутония 239, изотоп тория 232. На АЭС происходит три взаимных преобразования форм энергии: ядерная энергия переходит в тепловую, тепловая – в механическую, механическая – в электрическую. На деле это выглядит так. Основой станции является реактор – конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает управляемая цепная реакция. Уран-235 делится медленными (тепловыми) нейтронами, в результате выделяется огромное количество тепла. Оно отводится из активной зоны теплоносителем - жидким или газообразным веществом, проходящим через ее объем. В качестве теплоносителя чаще всего используются вода, а в реакторах на быстрых нейтронах – расплавы металлов (например, натрия в реакторе БН-600). Так осуществляется самое сложное превращение: ядерной энергии – в тепловую.

Тепло, отбираемое теплоносителем в активной зоне реактора, используется для получения водяного пара, вращающего турбину электрогенератора. Механическая энергия пара, образующегося в парогенераторе, направляется к турбогенератору, где она превращается в электрическую и дальше по проводам поступает к потребителям. Так протекают второе и третье преобразования. Затем пар охлаждается, и водный конденсат вновь возвращается в реактор – на повторное использование.

Любой ядерный реактор состоит из следующих частей:

Активная зона с ядерным топливом и замедлителем;

Отражатель нейтронов, окружающий активную зону;

Теплоноситель;

Система регулирования цепной реакции, в том числе аварийная защита;

Радиационная защита;

Система дистанционного управления.

Подробная схема работы АЭС находится в Приложении №1.

Глава 2. Классификации реакторов

Современные атомные реакторы делятся по следующей классификации:

- По назначению;

- По спектру нейтронов;

- По размещению топлива;

- По виду топлива;

- По виду теплоносителя;

- По роду замедлителя;

- По конструкции;

- По способу генерации пара;

- Классификация МАГАТЭ.

Наиболее распространёнными в мире являются водо-водяные (около 62 %) и кипящие (20 %) реакторы.

Глава 3. Положительные стороны АЭС

Если мы посмотрим на население Земли, то это количество подбирается к 7 млрд. Удивительно, не правда ли? Но если растет население – растет потребность в различных видах продукций: еде, воде, жилье… А где же электроэнергия? А вот электричество современному человеку нужно наравне с едой, водой, жильем. Причем удельно на каждого гражданина Земли требуется все больше и больше электроэнергии. Традиционные источники не смогут обеспечить растущий аппетит человечества. Так может стоить изменить отношение к ядерной энергии? Ведь многие люди считают ее чем-то опасным, ненадежным. Давайте тогда посмотрим на АЭС с положительной стороны:

Если отходы АЭС будут храниться в соответствии с правилами безопасности, проблема безопасности будет решена;

Практическая независимость от источников топлива, т. е. удаленности от месторождений урана и радиохимических заводов. Энергетический эквивалент ядерного топлива в миллионы раз больше, чем органического топлива, и поэтому, в отличие, скажем, от угля, расходы на его перевозку ничтожны;

Производство электроэнергии на АЭС не дороже, чем на газомазутных и тем более пылеугольных ТЭС. Достаточно сказать, что сейчас тарифы на закупку электроэнергии АЭС электрическими сетями на 40—50 % ниже, чем для ГРЭС различного типа;

Затраты на строительство АЭС находятся примерно на таком же уровне, как и на строительство пылеугольных ТЭС или несколько выше;

Относительная экологическая чистота. Например, Если ТЭС мощностью 1000 МВт потребляет в год 8 млн т кислорода для окисления топлива, то АЭС не потребляет кислорода вообще.

Но достоинства – это продолжение недостатков, и наоборот, поэтому в следующей главе мы разберем проблемные стороны АЭС.

Глава 4. Проблемные стороны АЭС

Как говорилось в одной из прошлых глав, на АЭС не все так хорошо и просто, как покажется на первый взгляд. Проблема заключается в том, что пар, отходящий из турбины, необходимо сконденсировать, то есть превратить обратно в жидкую воду. Для этого его надо охладить. Для охлаждения пара используется вода из близлежащего водоема (на конденсацию 1 кг пара требуется 50-60 кг воды). А если пар охлаждается, значит, вода из водоема нагревается. Из конденсатора такая вода выпускается обратно в водоем.

Важно подчеркнуть, что сбрасываемая вода не радиоактивна. Но она незначительно повышает температуру воды в прилегающем водоеме. Последствия – цветение воды, снижение растворимости газов, размножение нежелательной микрофлоры: это оказывает негативное влияние на водные растения и некоторые виды рыб.

Однако тепловое воздействие АЭС можно уменьшить: для снижения влияния атомных станций на природные водоемы устанавливаются градирни. Градирня – это устройство для конденсации пара, позволяющее значительно уменьшить тепловое загрязнение природных водоемов (Приложение №2). В градирне поток охлаждающей воды стекает вниз в виде струек, а навстречу ему, вверх, движется поток пара. Встречаясь с холодной водой, пар конденсируется. При таком подходе значительная доля тепла уносится в атмосферу, а значит, тепловая нагрузка на водоем снижается. Схема работы градирни представлена в Приложении №3.

Вдобавок, в новых АЭС водозабор планируется осуществлять не из природных источников, а из специальных прудов охлаждения, расположенных на ее территории.

Наконец, отметим, что любая станция конденсационного типа сбрасывает тепло в окружающую среду – и нефтяная, и угольная, и мазутная. То есть тепловое загрязнение не является исключительным недостатком АЭС, а характерно для всех энергоблоков с паровой турбиной.

Однако, можно выделить еще одну проблему – безопасность. Не трудно догадаться, почему у большинства людей возникает страх перед словом «АЭС». А все дело в чернобыльской аварии. Будь там строже правила безопасности, катастрофы можно было бы избежать.

Так вот, давайте разберемся, что обстоит с безопасностью на российских АЭС. Ведь после чернобыльской аварии отношение к ядерной энергии сменилось на резко негативное.

Я приведу несколько цитат РосАтома.

«АЭС Российской Федерации эксплуатируются надежно и безопасно, что подтверждается результатами регулярных проверок как независимых органов (Ростехнадзора), так и международных организаций (ВАО АЭС и др.). За последние 5 лет на российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности, классифицируемого выше минимального уровня по международной шкале ИНЕС. По критерию надежности работы АЭС Россия вышла на второе место в мире среди стран с развитой атомной энергетикой, опередив такие развитые государства, как США, Великобритания и Германия».

«Стечение природных катаклизмов на территории расположения АЭС в России, которые могут повлечь за собой аварию, сопоставимую с аварией на станции «Фукусима-1», невозможно. В настоящее время все российские АЭС находятся в зонах низкой сейсмоопасности. В европейской части нашей страны, на Великорусской плите, которая считается устойчивым массивом, землетрясения либо не происходят вовсе, либо происходят, но с небольшой интенсивностью (не более 5-6 баллов по шкале Рихтера)».

«Предотвращение отказов и нарушений норм безопасной эксплуатации обеспечивается за счет выбора безопасной площадки размещение АЭС, применения консервативных принципов проектирования, наличия системы обеспечения качества при выборе площадки, проектировании, строительстве и эксплуатации, а также культуры безопасности. Выбор безопасной площадки предполагает, в частности, определение прогнозируемого уровня сейсмического воздействия, который вычисляется отдельно для каждой площадки и каждого блока».

«Наконец, наличие собственных сил и средств ГО и ЧС на каждой АЭС делает максимально оперативным реагирование на нештатные ситуации. Эти подразделения находятся в постоянной готовности и оснащены необходимыми техническими средствами, в том числе резервными источниками питания и резервными насосами».

«На всех наших станциях после аварии на Чернобыльской АЭС были проведены дополнительные исследования возможных аварийных ситуаций и путей их преодоления. «После Чернобыля мы изменили физику реактора, ужесточили контроль и минимизировали роль человеческого фактора в кризисной ситуации», - говорит заместитель генерального директора Росатома А. Локшин. На всех без исключения станциях была проведена модернизация систем безопасности».

Эти цитаты взяты с официального сайта Росатома. Сейчас в России установлено в общей сложности и введено в эксплуатацию 33 энергоблока! На каждой атомной электростанции без исключений проходит сотни экспертиз, проверок, усовершенствований. Данные слова должны испарить весь страх перед катастрофой на АЭС, потому что, когда ученые так сильно озадачены безопасностью, бояться нечего.

Глава 5. Альтернативная энергетика?

У смотрящих телевизор людей, возникнет вопрос: «А как же альтернативная энергетика?»- или как по-другому любят говорить «экологически чистые источники». Давайте поподробнее разберем каждый способ получения энергии.

Начнем с солнечной энергии. С одной стороны, вырисовывается очень радужная картина: на земную поверхность падает огромное количество энергии в виде солнечного излучения. Но эта энергия, к сожалению, слишком рассеяна по земной поверхности. На 1 м2 на широте 40○ приходится, в среднем, 0,3 кВт. Большая часть территорий нашей страны лежит севернее, а значит, солнечной энергии к нам приходит еще меньше. Для преобразования солнечной энергии в электрическую используют зеркала или фотопреобразователи, но КПД этих устройств составляет лишь 15-20 процентов. Вдобавок, в пасмурную погоду и ночью поток энергии прекращается. Соответственно, возникает потребность в емких аккумуляторных батареях.

С ветряной энергией ситуация аналогичная – хотя ветер обладает значительной мощностью, собрать ее довольно сложно. Слабым ветерком лопасти ветряного генератора не разгонишь: чтобы заставить их вращаться, требуется ветер, постоянно дующий со скоростью не менее 5 м/с. Территорий с таким ветром в России немного – не более 10 процентов площади страны, и не все они легкодоступны. Причем, даже в этих регионах далеко не везде можно поставить мощные установки, для которых нужен сильный устойчивый воздушный поток. А чем меньше мощность ветряков, тем больше их требуется для выработки заданного количества электроэнергии.

Итак, складывается следующая картина:

Во-первых, чтобы заменить АЭС и ТЭЦ, пришлось бы выделить значительные (в 30-60 раз большие) площади под ветряные и солнечные электростанции;

Во-вторых, для установки ветрогенераторов и солнечных батарей потребуется значительное количество конструкционных материалов – бетона, стали, цветных металлов и пр. Для производства таких комплектующих необходимо большое количество заводов.

В-третьих, для бесперебойного энергоснабжения потребуется большое количество аккумуляторов. А что, к примеру, содержится в знакомых нам автомобильных аккумуляторных? Правильно, весьма токсичный для человека и ,тем более, опасные для окружающей среды материалы – свинец и 30-процентная серная кислота. И опять же требуются заводы для производства.

В-четвертых, технологии производства материалов, используемых, к примеру, на солнечных электростанциях, никак нельзя назвать экологически чистыми. Для фотоэлектрических преобразователей требуется кремний (производство которого связано с использованием хлора, свинца и других тяжелых металлов) и фосфор. Раздается множество протестов против строительства новых АЭС, но и против появления кремниевых производств в родном регионе общественность выступает не менее ожесточенно.

Было бы неправильно утверждать, что ветреная, солнечная (а также геотермальная, приливно-отливная) энергетика – «тупиковые ветви эволюции». В отдельных случаях в некоторых регионах такие станции могу стать очень хорошим подспорьем. Например, большую часть электроэнергии, вырабатываемой на о. Исландия, составляет геотермальные электростанции. Но если внедрять их в глобальном масштабе взамен атомных и тепловых электростанций, то мы получим огромные территории, превращенные в забетонированные площадки, многочисленные дымящие заводы для производства конструкционных материалов и головную боль по поводу того, куда девать очень большое количество отходов, в число которых войдут опасные химические вещества, по окончании срока службы установок. Если все это взвесить, возобновляемые источники энергии резко потеряют привлекательный «зеленый цвет»…

Что же получается? Гидроэлектростанции, солнечные и ветряные установки не смогут покрыть растущую потребность в электроэнергии. Угля хватит на несколько сотен лет, но уголь – самое грязное топливо в тепловой энергетике. Про нефть еще Д.И.Менделеев, автор «Периодической системы химических элементов», говорил, что сжигать ее – все равно, что топить печь ассигнациями. То же самое, к слову, можно сказать и про природный газ. Так же писал и известный советский ученый П.Л. Капица в 1945 году: «О сжигании угля, торфа и пр. в топках будут говорить, как о варварстве, и это будет запрещено…». И вот уже более полувека прошло, и об этом, действительно, говорят, как о варварстве, и … благополучно продолжают жить. А ведь на сегодняшний день замены не возобновляемым ресурсам (углю, нефти, газу) к моменту, когда произойдет их полное исчерпание, просто нет, если, конечно, исключить из рассмотрения атомную энергетику. Так что, давайте не будем спешить с выводами и посмотрим на атомные станции под другим углом – как на единственную реальную возможность обеспечить растущие энергетические потребности человека при условии сохранения биоразнообразия и необходимого качества окружающей среды.

Глава 6. Радиация: опасность реальная и вымышленная

Многие люди считают радиацию неким продуктом ядерной отрасли – и сейчас, наверное, сложно доискаться до первоисточника такой точки зрения. Большой вклад в формирование подобного представления, безусловно, внесла авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году: тогда многие люди получили дозы, опасные для здоровья и жизни. Также справедливо предположить, что до сих пор сохраняется мощный эффект, произведенный боевым применением ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Еще надо учесть, что об авариях мы узнаем от журналистов – людей с гуманитарным образованием, зачастую неспособных разобраться в технических и медицинских тонкостях, - и к тому же вносящих в свои публикации и выступления изрядную долю эмоций. Наконец, надо принять во внимание совершенно нормальный с точки зрения психологии страх перед непонятным явлением и подсознательную готовность предполагать самое худшее.

В представлении многих единственным источником опасной радиации является ядерная отрасль, радиоактивные изотопы, образующиеся в процессе работы атомных электростанций, радиохимических производств, испытаний ядерного оружия. При этом человек легко готов записать себя в категорию пострадавшего, даже получив совершенно незначительную радиоактивную дозу.

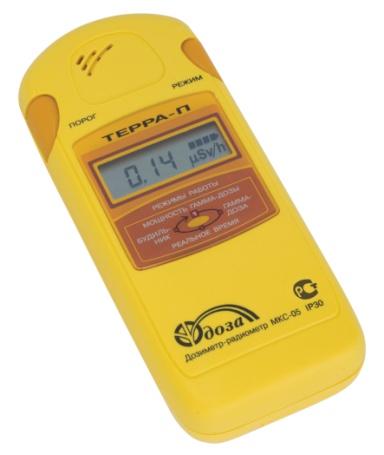

А вообще бывают ли незначительные, неопасные для здоровья дозы радиации? И если бывают, то какую дозу можно считать незначительной? В Таблице №2 приведены последствия в зависимости от дозы облучения. А количество радиации в воздухе измеряется специальным прибором – дозиметром (Приложение №5).

Для того, чтобы разобраться в этих вопросах, я постараюсь провести более или менее четкую границу между реальной и вымышленной опасностью радиации. Для начала нужно понять – что такое «радиация».

Ионизирующее излучение.

«Радиация» – это в некотором роде обывательский термин, специалисты ядерной отрасли предпочитают определение «ионизирующее излучение».

Итак, радиация, или ионизирующее излучение – это поток частиц, способных ионизировать среду, то есть превращать нейтральные атомы и молекулы среды в частицы, имеющие положительный или отрицательный заряд (ионы). При воздействии радиации на организм человека процесс ионизации идет непосредственно в клетках тканей и органов; и если источник излучения обладает достаточной мощностью, ни к чему хорошему это не приводит. Но давайте перед обсуждением последствий сначала рассмотрим основные типы радиации; определимся, с чем имеем дело.

Радиоактивные изотопы способны испускать излучение трех типов :

1) альфа-излучения – поток альфа-частиц – ядер гелия, обладающих высокой энергией;

2) бета-излучение – поток бета-частиц (бета-частица – это электрон е- или реже позитрон е+), также имеющих большую энергию;

3) гамма-излучение – поток гамма-квантов (т.е. высокоэнергетического электромагнитного излучения, природа которого аналогична природе света).

Естественные изотопы.

Однако ионизирующее излучение совсем не обязательно связано с техногенными радионуклидами. В каждой вещи, в каждом предмете, которые нас окружают, в том числе в питьевой воде и в самом воздухе содержатся природные или естественные радиоактивные изотопы, которые изначально присутствовали на Земле и сопровождают жизнь с момента ее зарождения. Наибольший вклад в годовую дозу облучения вносят именно природные источники : их доля составляет 84 процента. Причем, это справедливо даже для регионов России, наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии. Например в Брянской области доля природного облучения составляет 79 процентов.

В результате различных технологических процессов происходит концентрирование природных радиоактивных изотопов, и это может стать причиной получения повышенных доз облучения. Подобная ситуация возникает, например, при добыче и транспортировке нефти и природного газа, производстве минеральных удобрений, сжигании угля и мазута на тепловых электростанциях.

40К, 210Pb, 210Po, 226Ra, 228Ra, 230Th, 232Th, 238U – и это еще неполный список естественных радиоактивных изотопов, которые могут обусловить повышенные дозовые нагрузки.

Радон

Самым значимым естественным радиоактивным изотопом, вносящим наибольший вклад в облучение человека, является радон (222Rn) – радиоактивный благородный газ, образующийся в результате распада радия (226Ra). Механизм таков: если в почве или материале, используемом для строительства, содержится повешенное количество 226Ra, то из него будет выделяться радон, который не удерживается внутри грунта или строительных конструкций, а свободно выходит в воздух. Радон может накапливаться в закрытых, малопроветриваемых помещениях. С воздухом он попадает в легкие и разносится кровью по органам и тканям, что приводит к внутреннему облучению организма.

Поступление радона в здания можно снизить, оборудовав подвальные помещения вентиляцией, выполнив бетонирование подвала и заделав щели в межэтажных перекрытиях, - эта простая мера оказывается очень действенной. Рекомендуется чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, оборудовать вытяжку над газовой плитой, кипятить питьевую воду. Строительные материалы и проекты зданий сейчас проходят радиационно-гигиенический контроль, но в прежние годы он не проводился.

Космическое излучение

Естественные радиоактивные изотопы – не единственный источник природной радиации. Атмосфера Земли непрерывно подвергается действию галактического космического излучения и излучения Солнца. В основном, до границ атмосферы долетают электроны, протоны и альфа-частицы – компоненты первичного космического излучения. Взаимодействуя с газами, формирующими атмосферу планеты, они приводят к возникновению вторичного космического излучения, представленного гамма-квантами. Однако атмосферная «шуба» Земли играет роль защитного экрана, поэтому на уровне моря вклад космического излучения достаточно мал.

Медицинские источники радиации

Неприродные источники радиации дают меньший вклад в дозу, но и здесь техногенные радионуклиды не являются главным дозообразующим фактором. После природных источников, наибольшую дозу обычный житель России получает за счет медицинских обследований: она составляет в среднем примерно 15 процентов от суммарной дозы. В настоящее время, как ни странно, в нашей стране не установлены предельные дозы для медицинского облучения. Какими же принципами руководствуются врачи, назначая процедуры, подразумевающие воздействие радиации?

Если перевести «Нормы радиационной безопасности-99/2009» с сухого формального языка на обычный, то получится следующее: мероприятия, связанные с облучением пациента (начиная с флюорографии и заканчивая лучевой терапией), назначаются тогда, когда ожидаемый полезный эффект намного превышает возможный вред от воздействия радиации.

Допустим, речь идет об обычном флюорографическом обследовании: в этом случае полученная информация об изменениях в легочной ткани позволит в максимально короткий срок поставить диагноз и начать лечение. И если пациент действительно болен туберкулезом, то своевременное обследование вдобавок позволяет предотвратить заражение многих окружающих его людей – и это в полной мере оправдывает тот мизерный риск, которому мы подвергаемся, ежегодно проходя флюорографию.

Изучив основные виды ионического излучения, также необходимо знать источники радиации, получаемой человека:

1)Техногенные источники – 0,3%

2)Радон – 50,9%

3)Терригенное излучение, обусловленное радионуклидами, находящимися в земле – 15,6%

4)Космическое излучение – 9,8%

5)Внутреннее облучение за счет радионуклидов, находящихся в теле человека – 8,1%

6)Медицинские источники – 15,3%

Как видно из статистики, всего лишь 0.3% радиации человек получает от техногенных источников. Может пора понять, что АЭС – надежный и дешевый источник чистой энергии, а не радиации и всеобщего хаоса.

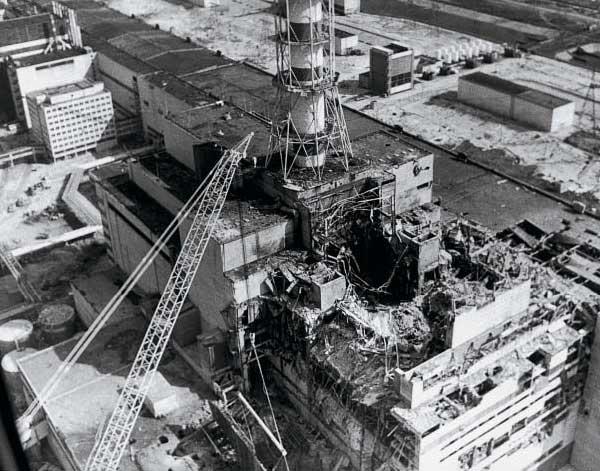

Глава 7. Чернобыль до и после катастрофы.

Чернобыль — город Иванковского района Киевской области Украины.

Чернобыль расположен на реке Припять, недалеко от её впадения в Киевское водохранилище. В 1970-х годах в 10 км от Чернобыля была сооружена первая на Украине атомная электростанция. А 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Все жители города после этого были эвакуированы, однако некоторые впоследствии вернулись в свои дома и сейчас живут на заражённой территории.

Хронология событийНа 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС для очередного планово-предупредительного ремонта. Во время таких остановок обычно проводятся различные испытания оборудования, как регламентные, так и нестандартные, проводящиеся по отдельным программам. В этот раз целью одного из них было испытание так называемого режима «выбега ротора турбогенератора», предложенного генеральным проектировщиком в качестве дополнительной системы аварийного электроснабжения. Это были уже четвёртые испытания режима, проводившиеся на ЧАЭС. Первая попытка в 1982 году показала, что напряжение при выбеге падает быстрее, чем планировалось. Последующие испытания, проводившиеся после доработки оборудования турбогенератора в 1983, 1984 и 1985 годах также, по разным причинам, заканчивались неудачно.

Испытания должны были проводиться 25 апреля 1986 года на мощности 700—1000 МВт (тепловых), 22—31 % от полной мощности. Примерно за сутки до аварии (к 3:47 25 апреля) мощность реактора была снижена примерно до 50 % (1600 МВт). В соответствии с программой, отключена система аварийного охлаждения реактора. Однако дальнейшее снижение мощности было запрещено диспетчером Киевэнерго. Запрет был отменён диспетчером в 23:10. Во время длительной работы реактора на мощности 1600 МВт происходило нестационарное ксеноновое отравление. В течение 25 апреля пик отравления был пройден, началось разотравление реактора. К моменту получения разрешения на дальнейшее снижение мощности оперативный запас реактивности возрос практически до исходного значения и продолжал возрастать. При дальнейшем снижении мощности разотравление прекратилось, и снова начался процесс отравления.

В течение примерно двух часов мощность реактора была снижена до уровня, предусмотренного программой (около 700 МВт тепловых), а затем, по неустановленной причине, до 500 МВт. В 0:28 при переходе с системы локального автоматического регулирования на автоматический регулятор общей мощности оператор не смог удержать мощность реактора на заданном уровне, и мощность провалилась. Персонал, находившийся на БЩУ-4, принял решение о восстановлении мощности реактора и через несколько минут добился её роста и в дальнейшем — стабилизации на уровне 160—200 МВт (тепловых). При этом оперативный запас реактивности непрерывно снижался из-за продолжающегося отравления. Соответственно стержни ручного регулирования продолжали извлекаться.

В 1:23:04 начался эксперимент. Из-за снижения оборотов насосов, подключённых к «выбегающему» генератору, и положительного парового коэффициента реактивности реактор испытывал тенденцию к увеличению мощности (вводилась положительная реактивность), однако в течение почти всего времени эксперимента поведение мощности не внушало опасений.

В 1:23:39 зарегистрирован сигнал аварийной защиты АЗ-5 от нажатия кнопки на пульте оператора. Поглощающие стержни начали движение в активную зону, однако вследствие их неудачной конструкции и заниженного (не регламентного) оперативного запаса реактивности реактор не был заглушён. Через 1—2 с был записан фрагмент сообщения, похожий на повторный сигнал АЗ-5. В следующие несколько секунд зарегистрированы различные сигналы, свидетельствующие о быстром росте мощности, затем регистрирующие системы вышли из строя.

По различным свидетельствам, произошло от одного до нескольких мощных ударов (большинство свидетелей указали на два мощных взрыва), и к 1:23:47—1:23:50 реактор был полностью разрушен(Приложение №4).

Ликвидация последствий аварииДля ликвидации последствий аварии была создана правительственная комиссия, председателем которой был назначен заместитель председателя Совета министров СССР Борис Евдокимович Щербин. От института, разработавшего реактор, в комиссию вошёл химик-неорганик академик В. А. Легасов. В итоге он проработал на месте аварии 4 месяца вместо положенных двух недель. Именно он рассчитал возможность применения и разработал состав смеси (боросодержащие вещества, свинец и доломиты), которой с самого первого дня забрасывали с вертолётов в зону реактора для предотвращения дальнейшего разогрева остатков реактора и уменьшения выбросов радиоактивных аэрозолей в атмосферу. Первые десять суток генерал-майор авиации Н. Т. Антошкин непосредственно руководил действиями личного состава по сбросу смеси с вертолётов.

Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. Основная часть работ была выполнена в 1986—1987 годах, в них приняли участие примерно 240 тысяч человек. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 тысяч.

Во всех сберкассах страны был открыт «счёт 904» для пожертвований граждан, на который за полгода поступило 520 млн рублей. Среди жертвователей была Алла Пугачёва, давшая благотворительный концерт в «Олимпийском» и сольный концерт в Чернобыле для ликвидаторов.

В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещё более серьёзных последствий. Затем начались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Вокруг 4-го блока был построен бетонный «саркофаг» «Укрытие». Так как было принято решение о запуске 1-го, 2-го и 3-го блоков станции, радиоактивные обломки, разбросанные по территории АЭС и на крыше машинного зала были убраны внутрь саркофага или забетонированы. В помещениях первых трёх энергоблоков проводилась дезактивация. Строительство саркофага началось в июле и было завершено в ноябре 1986 года. По данным Российского государственного медико-дозиметрического регистра за прошедшие годы среди российских ликвидаторов с дозами облучения выше 100 мЗв (это около 60 тысяч человек) несколько десятков смертей могли быть связаны с облучением. Всего за 20 лет в этой группе от всех причин, не связанных с радиацией, умерло примерно 5 тысяч ликвидаторов.

Глава 8. Причины аварии, расследование и последствия.

Существуют по крайней мере два различных подхода к объяснению причин Чернобыльской аварии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени достоверности. Из всех версий, следует, что персонал совершил грубые нарушения в эксплуатации АЭС. Они заключаются в следующем :

Проведение эксперимента «любой ценой», несмотря на изменение состояния реактора;

Вывод из работы исправных технологических защит, которые просто остановили бы реактор ещё до того, как он попал в опасный режим;

Замалчивание масштаба аварии в первые дни руководством ЧАЭС.

Такие ошибки руководства оказались фатальными. После аварии на Чернобыльской электростанции были отмечены следующие последствия:

Нанесен огромный удар по Мировой атомной энергетике;

Из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн га земель;

Эвакуировано более 100 000 человек;

600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации;

Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России.

Но ведь недостатки – это продолжение достоинств, и наоборот. То есть научное общество извлекло некоторые уроки из произошедшей катастрофы:

Были повышены требования безопасности на других АЭС;

Реактор подвергся доработке;

Медицина впервые столкнулась и научилась задерживать лучевую болезнь.

Все произошедшее, конечно же, не осталось незамеченным мировым сообществом. МАГАТЭ создало свою консультативную группу, известную как Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности (INSAG; International Nuclear Safety Advisory Group).

Глава 9. 28 лет спустя

На сегодняшний день Чернобыльская атомная электростанция не работает. Но она не остается без внимания ученых – ядерщиков, строителей, исследователей. После закрытия станции на базе имущества Чернобыльской АЭС создано 5 новых предприятий, две международные лаборатории. Также, даже после серьезной аварии на 4 энергоблоке, до 15 декабря 2000 работал третий энергоблок. Сегодня он остановлен навсегда.

Следует заметить, что временный саркофаг, сооруженный сразу же после аварии спустя длительный период начал разрушаться. Тогда Правительство Украины предложило строительство нового саркофага. На тендере участвовали как украинские, так и иностранные подрядчики. В итоге, в конце 2007 года консорциум NOVARKA приступил к его разработке. Сооружение напоминает арку, которая будет «надвинута» на 3 и 4 энергоблоки Чернобыльской электростанции(Приложение №6). Плановое завершение работ – 2015-2016 год.

Глава 10. Особенности злокачественных новообразований детского населения Тульской области после катастрофы на ЧАЭС.

Детский организм особенно чувствителен к воздействию ионизирующего излучения, и поэтому заболеваемость детей злокачественными новообразованиями в перспективе может рассматриваться как индикатор радиационного неблагополучия. В 1997 г. заболеваемость детей злокачественными новообразованиями значительно превышала среднероссийскую (10,5 на 100 тыс. детского населения) в Брянской (15,2), Орловской (14,5), Липецкой (13,1), Смоленской (17,1); значительно ниже она была в Ленинградской (6,8) и Тамбовской (6,3) областях. Следует ожидать, что радиация, как и другие факторы, способствующие возникновению злокачественных опухолей, могут вызвать увеличение числа заболеваний в зонах их интенсивного воздействия. В условиях же менее выраженного проявления этих факторов, наоборот, будет отмечаться низкая заболеваемость. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями изучаемого контингента детского населения первое ранговое место, как и в целом по России, занимают гемобластозы. Второе место устойчиво занимают опухоли центральной нервной системы, злокачественные новообразования костей и мягких тканей находятся на третьем месте, почки - на четвертом. Для изучения возможного влияния последствий чернобыльской аварии на частоту развития злокачественных новообразований у детей были проанализированы данные регистра за периоды 1979 - 1985 гг. и 1986 - 1997 гг. Интервалы были выбраны с учетом малого числа наблюдений за каждый календарный год, и показатели заболеваемости рассчитывались в среднем за указанные промежутки времени. За период с 1979 по 1985 гг. всего было зарегистрировано 714 случаев злокачественных новообразований, однако в период с 1986 по 1997 наблюдается резкий рост заболеваемости, в среднем в два раза(Таблица №1). Это говорит о том, что Чернобыльская авария, несмотря на большое расстояние, равное примерно 600 километрам, наложила свой отпечаток на здоровье молодого поколения. Но не стоит забывать, что такое исследование проходило не только в Тульской области, а во многих близлежащих странах: России, Украины, Белоруссии, Германии, Польше.

Глава 11. Строительство АЭС в Навашинском районе. Причины «консервации» строительства.

Не так давно общество нашего и близлежащих районов потрясла новость: «В Навашинском районе Нижегородской области запланировано строительство атомной электростанции». И хочется сказать, что люди это приняли с полной категоричностью, начались массовые митинги против данного строительства, дискуссии с ядерщиками, физиками, медиками, географами. Провели множество экспертиз и пришли к общему выводу: «Данная территория не подходит». Так давайте разберемся, почему нельзя строить?

Навашинский район - муниципальный район, находящийся в юго-западной части области граничащий с Выксунским, Кулебакским, Вачским районами Нижегородской области и Муромским районом Владимирской области.

Площадь района — 127 748 гектар.

Можно выделить несколько причин, не позволяющих начать строительство АЭС:

- На новые АЭС тратятся немалые государственные средства, а отдачи нет;

- Географические особенности – карстовые провалы. Конечно, это проблема решаема, но будет стоить слишком дорого;

- Парогазовая ТЭЦ может быть построена раньше, чем АЭС. В Кстовском районе к 2016 году планируют запустить в эксплуатацию ТЭЦ на 900 мВт. Тогда необходимость АЭС отпадет;

- Массовые акции протеста;

- Инвестиций для Нижегородской АЭС нет.

Таким образом, Навашинская АЭС является достаточно проблемным проектом, однако эти недостатки решаются инженерной мыслью и денежным подкреплением, а «народные волнения» из-за недостоверной и недостаточной информации.

Глава 12. Метод исследования ионизирующего излучения.

Исторически сложилось, что район, в котором я проживаю, издавна славился металлургией. По сей день эта отрасль развивается и расширяется. Самым новым заводом, введённым в эксплуатацию, является Литейно-прокатный комплекс. Ниже приведена информация об этом заводе, взятая с официального сайта Объединенной металлургической компании(ОМК):

«Литейно-прокатный комплекс – современное уникальное предприятие, построенное по передовым мировым технологиям.

Проектная мощность комплекса составляет 1,2 млн тонн проката в год, с вводом второй очереди ее планируется увеличить до 3 млн тонн.

ЛПК – единственное российское металлургическое предприятие, где имеется четыре уровня автоматизации. Благодаря этому производственный цикл комплекса составляет в среднем 3,5 часа, в то время как на других российских предприятиях производство аналогичной продукции занимает 7 суток.

Гибкая технологическая схема ЛПК позволяет выпускать прокат широкого спектра типоразмеров из стали сверхуглеродистых, высокопрочных и коррозионостойких марок, способных выдерживать суровые климатические условия».

Такие результаты стоят больших усилий в районе безопасности. Но нас интересует радиация. И как раз на ЛПК ионизирующему излучению уделяют большое внимание, потому что на это производство поступают тонны металлома, которые могут содержать в себе радиоактивные изотопы. Поэтому весь поступающий на переплавку черный металл проходит обязательную проверку радиометрами-дозиметрами. Радиометр — прибор для измерения активности радионуклида в источнике или образце или плотности потока ионизирующих излучений для проверки на радиоактивность подозрительных предметов и оценки радиационной обстановки в данном месте в данный момент(Приложение №7).

Измерение вышеописанных величин называется радиометрией.

Таким образом, чтобы будущие трубы в вашем доме не содержали радиоактивных изотопов, на предприятиях-производителях позаботились о дезактивации ионизирующего излучения.

Глава 13. Общественное мнение.

Опрос я проводил по следующим вопросам:

Считаете ли Вы, что фоновый уровень радиации превышает норму в нашем районе?

Необходима ли АЭС в нашем регионе?

Боитесь ли Вы, что Чернобыльская авария повторится?

Как Вы считаете, какой главный источник радиации в нашем районе?

В опросе принимало, в общей сложности, 50 человек. Это были простые прохожие, учащиеся и учителя МБОУ СОШ п. Дружба, родственники. Все данные я представил в диаграммах.

1 вопрос. Считаете ли Вы, что фоновый уровень радиации превышает норму в нашем районе?

2 вопрос. Необходима ли АЭС в нашем регионе?

3 вопрос. Боитесь ли Вы, что Чернобыльская авария повторится?

4 вопрос. Как Вы считаете, какой главный источник радиации в нашем районе?

Таким образом, можно сделать вывод, что население недостаточно информировано о ядерной энергетике. Такое неправильное представление об атомной энергии замедляет проникновение в обыденною жизнь россиян такого полезного и безопасного элемента, как «мирный атом».

Список литературы

1) Ионизирующие излучения и их измерения. Термины и понятия. М.: Стандартинформ, 2006.

2) Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) Минздрав России, 2009.

3) Описание Чернобыльской АЭС с реакторами РБМК-1000 Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ. Доклад академика Легасова В. А. Вена. 25 августа 1986 г.

4) Предотвращение развития аварии и уменьшение её последствий. Борьба с пожаром на АЭС из Доклада INSAG-1, 1986 год.

5) О ходе расследования причин пожара в 4-м блоке Чернобыльской АЭС. — КГБ УССР. — 28 мая 1986

6) Воспоминания участника тушения 23 мая об уровне секретности пожара

7) Постановление Верховного Совета Украинской ССР от 17.02.1990 № 8813-XI О выводе из эксплуатации ЧАЭС

8) Протокол заседания Правительственной комиссии по изучению вопроса о выводе из эксплуатации Чернобыльской АЭС от 28.09.1993 года

9) Кто помог создать «чернобыльский миф» (Таблица 1. Стереотипы общественного мнения в отношении Чернобыля)

10) Чернобыль. 20 лет спустя. Преступление без наказания. А. Ярошинская. — М.: Время, 2006.

11) Моисеев А. А., Иванов В. И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. 2-е изд., перераб. и доп. М., Атомиздат, 1974

12) Радиационная химия // Энциклопедический словарь юного химика. 2-е изд. / Сост. В. А. Крицман, В. В. Станцо. — М.: Педагогика, 1990. — С. 200.

Приложение

Приложение №1. Схема работы АЭС. Приложение №2.Градирня

Приложение №3. Схема работы Приложение №4. Разрушенный 4-ый

градирни энергоблок

Приложение №5. Дозиметр Приложение №6. «Укрытие»

Приложение №7. Радиометр-дозиметр

Таблица №1. Возрастное распределение заболеваемости злокачественными новообразованиями детей Тульской области.

| Возраст | 1979-1985 года | 1986-1997 года |

| 0-4 года | 104 (41,1%) | 160 |

| 5-9 лет | 83 (32,8%) | 159 |

| 10-14 лет | 66 (26,1%) | 142 |

| 0-14 лет | 253 (100,0%) | 461 |

Таблица №2. Последствия доз облучения в зависимости от их величины.

| Доза | Последствия |

| До 500 – 750 мЗв | Кратковременные незначительные изменения в крови |

| 0,8 – 1,2 Зв | Порог лучевой болезни. Тошнота у 5 – 10% облученных, возможна рвота. Изменения в составе крови |

| 1,3 – 1,7 Зв | Тошнота и рвота у 25% облученных. Изменения в составе крови. Смертельные случаи почти исключены |

| 1,8 – 2,6 Зв | Тошнота и рвота у половины облученных. Значительные изменения в составе крови. Начало выпадения волос. Возможны единичные смертельные случаи. |

| 2,7 – 3,3 Зв | Тошнота и рвота почти у всех облученных. Значительные изменения в составе крови. Выпадение волос, стерилизация. Около 20% смертельных случаев в течение 2-6 недель. Восстановительный период у выживших – 3 месяца |

| 3,5 – 5 Зв | Тошнота и рвота у всех без исключения облученных в течение первого дня после облучения, другие перечисленные симптомы лучевой болезни. Смертность около 50% в течение месяца, восстановительный период у выживших – около полугода. |

| 5,5 – 7,7 Зв | Тошнота и рвота по прошествии 4 часов после облучения, все прочие симптомы лучевой болезни. Смертность около 100%. Восстановительный период у немногих выживших – более полугода |

| 10 Зв | Тошнота и рвота по прошествии 1 – 2 часов после облучения. Все признаки острой лучевой болезни, прогноз почти безнадежен (хотя случаи выздоровления известны) |