Георгий Николаевич Берман

Георгий Николаевич Берман

Георгий Николаевич Берман (1908 — 19 февраля 1949) — советский математик, автор учебников, учебных пособий и научно-популярных книг, которые в период с 1938 по 2015 год изданы общим тиражом свыше 6 миллионов экземпляров.

Сын Бермана Николая Николаевича (29.03.1882 - 23.12.1937),

подполковника царской армии, офицера РККА, репрессированного.

Георгий Николаевич много пережил, у него была насыщенная событиями жизнь.

Он участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 года, был переводчиком. Награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После демобилизации преподавал в различных технических вузах Москвы,

занимался написанием учебников.

Автор широко известного сборника задач по курсу математического анализа, выдержавшего 22 издания.

Умер 19 февраля 1949 года в результате тяжёлой болезни,

развившейся вследствие фронтового ранения.

Марк Яковлевич Выгодский

Марк Яковлевич Выгодский (2 октября 1898, Минск — 26 сентября 1965, Пятигорск) — советский математик, доктор физико-математических наук (1938), профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (1931—1948) и Тульского государственного педагогического университета (1952). Автор целого ряда учебников и справочников по математике, один из основателей советской историко-математической школы, переводчик сочинений Кеплера, Монжа, Эйлера.

Родился в семье инженера-химика Якова Ильича Выгодского. Окончил гимназию в Баку (1916), где жила семья по месту работы отца, в том же году поступил в Варшавский университет, располагавшийся в эвакуации в Ростове-на-Дону.

Участник революционного движения (большевик), участник Гражданской войны в России.

М. Я. Выгодский был одним из основателей советской историко-математической школы.

В 1920 годы молодые математики М.Я. Выгодский и С.А. Яновская возродили эту науку (историю математики). В 1930 годы на физико-математическом факультете Московского Университета возобновились лекции по истории математики.

В 1933 в МГУ начал работу семинар по истории математики, которым руководили

М.Я. Выгодский и С.А. Яновская.

Умер Выгодский в городе Пятигорске, находясь в отпуске.

Прах М. Я. Выгодского захоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

На памятнике слова, часто повторявшиеся Марком Яковлевичем: «Я не могу не думать о том, о чём думают мои ученики».

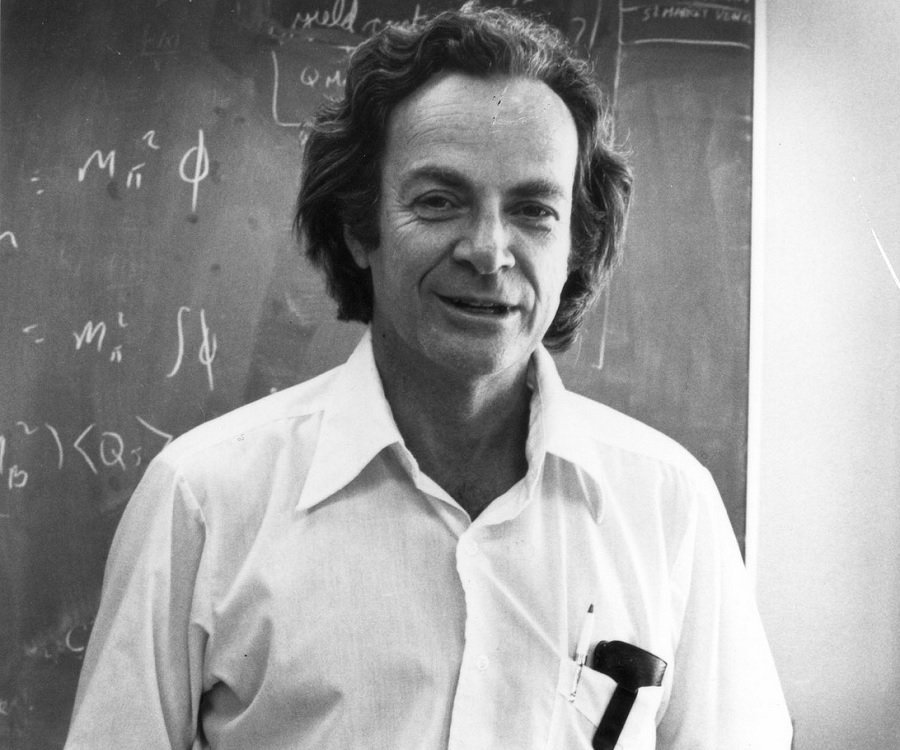

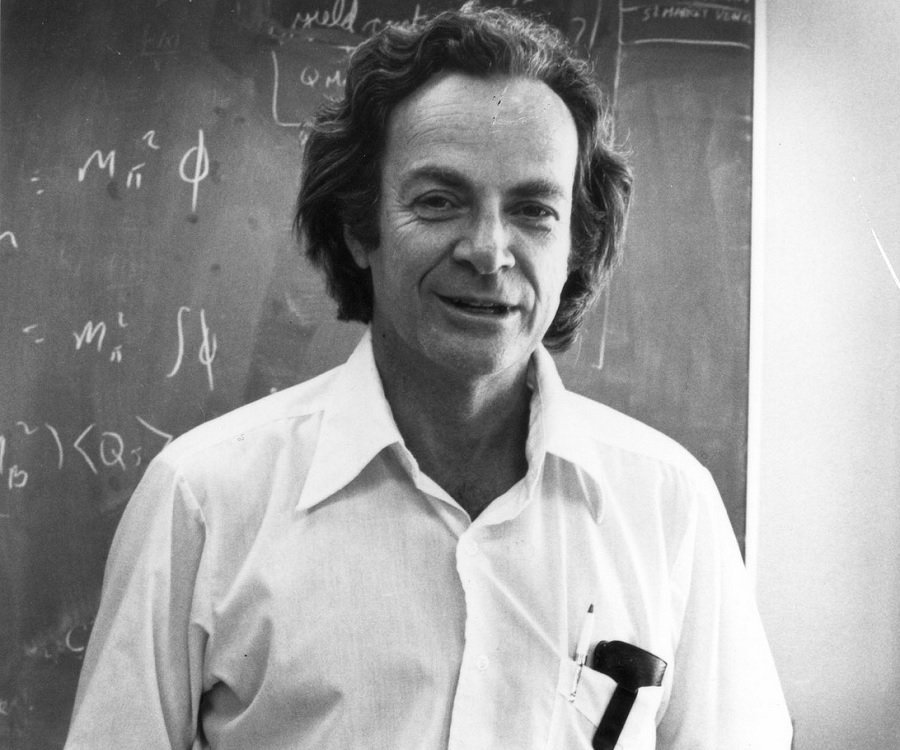

Ричард Филлипс Фейнман (Фейнман Лейтон Сэндс)

Ричард Фи́ллипс Фейнман (11 мая 1918 — 15 февраля 1988) — американский учёный. Основные достижения относятся к области теоретической физики. Один из создателей квантовой электродинамики. В 1943—1945 годах входил в число разработчиков атомной бомбы в Лос-Аламосе. Разработал метод интегрирования по траекториям в квантовой механике (1948), а также так называемый метод диаграмм Фейнмана (1949) в квантовой теории поля, с помощью которых можно объяснять превращения элементарных частиц. Предложил партонную модель нуклона (1969), теорию квантованных вихрей. Реформатор методов преподавания физики в вузе. Лауреат Нобелевской премии по физике (1965, совместно с С. Томонагой и Дж. Швингером). Кроме теоретической физики занимался исследованиями в области биологии.

Ричард родился в еврейской семье. Его отец, Мелвилл Артур Фейнман (1890—1946), эмигрировал в США из Минска с родителями в 1895 году.

Его отец решил, что если у него родится мальчик, то этот мальчик будет учёным.

Отец старался развить детский интерес Ричарда к познанию окружающего мира, подробно отвечая на многочисленные вопросы ребёнка, используя в ответах знания из областей физики, химии, биологии, часто ссылаясь на справочные материалы.

Обучение не было давящим (отец никогда не говорил Ричарду, что он должен быть учёным).

Свою первую работу Фейнман получил в 13 лет, ремонтируя радиоприёмники.

Ричард закончил четырёхлетнее обучение в Массачусетском технологическом институте на факультете физики и продолжил обучение в Принстонском университете.

Когда разразилась Вторая мировая война, Фейнман, будучи уже аспирантом Принстона, попытался пойти добровольцем на фронт. Однако, все, что ему смогли предложить в местной призывной комиссии — это строевая подготовка на общих основаниях.

После недолгих раздумий Ричард отказался, в надежде, что физику смогут найти в армии лучшее применение. Вскоре он принял участие в разработке последних, перед появлением первых компьютеров, механических счетных машин, которые работали для расчета артиллерийских траекторий.

Фейнман женился на Арлин Гринбаум, в которую был влюблён с тринадцати лет и с которой был помолвлен в 19 лет. К моменту свадьбы Арлин была обречена на смерть от туберкулёза.

Родители Фейнмана были против свадьбы, но Фейнман, тем не менее, поступил по-своему. Церемония бракосочетания была проведена по пути на вокзал для отбытия в Лос-Аламос. По окончании церемонии, когда пришёл черёд мужу целовать невесту, Ричард, помня о болезни жены, запечатлел целомудренный поцелуй на щеке Арлин.

В Лос-Аламосе Фейнман принимал участие в разработке атомной бомбы. На момент набора персонала Фейнман всё ещё учился в Принстоне, и ему подал идею вступить в проект знаменитый физик Роберт Уилсон. Поначалу Фейнман не горел желанием работать над атомной бомбой, но потом подумал, что будет, если нацисты изобретут её первыми, и присоединился к разработке. В то время, когда Фейнман работал в Лос-Аламосе, его жена Арлин находилась в больнице города Альбукерке неподалёку, и каждые выходные Фейнман проводил с ней.

Во время работы над бомбой Фейнман приобрёл неплохие навыки взломщика сейфов. Он убедительно доказал недостаточность принимаемых мер безопасности, выкрадывая всю информацию по разработке атомной бомбы из сейфов других сотрудников — абсолютно всю, от технологии обогащения урана и до руководства по сборке бомбы. Правда, эти документы были нужны ему для работы.

В конце 1978 года выяснилось, что Фейнман болен липосаркомой, редкой формой рака. Опухоль в брюшном отделе была удалена, но организм уже невосполнимо пострадал. Одна из его почек отказала. Несколько повторных операций не оказали существенного влияния на развитие болезни; Фейнман был обречён.

Состояние Фейнмана постепенно ухудшалось. В 1987 году была обнаружена ещё одна раковая опухоль. Её удалили, но Фейнман был уже очень слаб и постоянно мучился от боли. В феврале 1988 года он был снова госпитализирован, и врачи обнаружили помимо рака ещё и прободную язву двенадцатиперстной кишки. Вдобавок ко всему, отказала оставшаяся почка.

15 февраля 1988 года Ричард Фейнман умер. Он похоронен в простой могиле на кладбище Mountain View в Альтадене.

В 1985 году вышла книга, оформленная в виде подборки случившихся с Фейнманом историй, под общим названием «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!». Второй том этого сборника называется «Какое тебе дело до того, что думают другие?». По мотивам этих книг был снят фильм «Бесконечность» с Мэттью Бродериком в главной роли, в эпизодических ролях снялись дочь Фейнмана Мишель и сестра Джоан (астрофизик по профессии).

Виктор Владимирович Вагнер

Виктор Владимирович Вагнер

Виктор Владимирович Вагнер (4 ноября 1908 года — 15 августа 1981 года). Советский математик, работавший в области дифференциальной геометрии и общей алгебры.

Родился в Саратове. В 1927 году он окончил Балашовский педагогический техникум и некоторое время работал школьным учителем. В 1930 году он, выучив практически всю необходимую математику и физику самостоятельно, получил допуск на итоговые экзамены физико-математического факультета МГУ, успешно их сдал и получил диплом. Первоначально Вагнер собирался написать диссертацию по теории относительности под руководством И. Е. Тамма.

Однако в эти годы в СССР теория относительности считалась псевдонаукой и Тамму не было позволено принимать диссертации по этой теме. Тамм посоветовал Вагнеру перейти под руководство В. Ф. Кагана и изучать дифференциальную геометрию. Вагнер последовал его совету, и в 1935 году представил к защите диссертацию по дифференциальной геометрии неголономных многообразий, после чего ему была присуждена сразу степень доктора наук. После этого он перешёл в Саратовский университет, где основал кафедру геометрии и возглавлял её до ухода на пенсию в 1978 году.

Первые работы Вагнера были посвящены теории кривизны неголономных многообразий и приложениям этой теории к решению конкретных задач теоретической механики. За этот цикл работ в 1937 году ему была присуждена международная премия имени Н. И. Лобачевского. В 1943—52 годах Вагнер занимался разработкой геометрических методов изучения различных вариацинных задач, а позднее — общей теорией связностей в т. н. «составных многообразиях».

Под его руководством учёные степени получили более 40 человек.

Амбарцумян Виктор Амазаспович

Амбарцумян Виктор Амазаспович

Амбарцумян Виктор Амазаспович - армянский, советский астрофизик, астроном, один из основоположников теоретической астрофизики, основатель школы теоретической астрофизики в СССР.

Известен своими теориями о происхождении и эволюции звезд и звездных систем. Амбарцумян работал в области физики звёзд и туманностей, звёздной астрономии и динамики звёздных систем, космогонии звёзд и галактик, а также математики: имеет труды по обратным задачам спектрального анализа дифференциальных операторов.

Он — основатель Бюраканской астрофизической обсерватории.

Дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978). Национальный Герой Армении (11 октября 1994). Дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1950). Лауреат Государственной премии Армянской ССР (1988). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995). Лауреат Премии Жюля Жансена.

Виктор Амазаспович Амбарцумян родился в Тифлисе 5 (18) сентября 1908 год в армянской семье. Отец Амбарцумяна был филологом, но способствовал развитию способностей сына в области математики и физики.

По путёвке Тифлисского горкома комсомола в 1925 году Виктор поступил на физико-математический факультет Ленинградского педагогического института. В 1926 году, учась уже в Ленинградском университете, Амбарцумян опубликовал первую научную работу, посвященную солнечным факелам. По окончании университета он поступил в аспирантуру при Пулковской обсерватории, где работал под руководством А. А. Белопольского с 1928 по 1931 год.

В 1930 году женился на Вере Фёдоровне Клочихиной. После окончания аспирантуры работал в Ленинградском университете, где в 1934 году основал и возглавил первую в СССР кафедру астрофизики, которой заведовал до 1948 года (его преемником в этой должности станет его ученик В. В. Соболев). В 1935 году без защиты диссертации В. А. Амбарцумяну была присуждена учёная степень доктора физико-математических наук. В 1939—1941 годах директор обсерватории Ленинградского университета. С 1940 года член КПСС. В 1941 году, будучи проректором Ленинградского университета, возглавлял исследовательский филиал университета в городе Елабуга, куда были эвакуированы научные лаборатории университета.

В 1943 году была создана Академия наук Армянской ССР. Амбарцумян был избран действительным членом и назначен её вице-президентом, а президентом стал И. А. Орбели. В 1947 году Амбарцумян был избран президентом АН Армянской ССР, после чего избирался президентом на все сроки до 1993 года. С 1993 года он стал почётным президентом Национальной академии наук Республики Армения.В 1946 году Амбарцумян основал Бюраканскую астрофизическую обсерваторию, стал её первым директором и продолжал руководство обсерваторией до 1988 года.

Амбарцумян был президентом Международного астрономического союза с 1961 по 1964 годы. Дважды был избран президентом Международного Совета научных союзов (1966—1972).

Виктор Амазаспович Амбарцумян скончался 12 августа 1996 года в Бюракане, похоронен там же недалеко от башни большого телескопа.

Лев Герасимович Лойцянский

Лев Герасимович Лойцянский

Лев Герасимович Лойцянский - Советский учёный в области механики; основал кафедру гидроаэродинамики СПбГПУ, и впоследствии руководил ею в течение 40 лет.

Родился: 13 (26 декабря) 1900 года в Санкт-Петербурге в семье совладельца типографии товарищества «В. И. Андерсон и Г. Д. Лойцянский» Гершона Давидовича Лойцянского (1863—?) и его жены Бейлы-Риши Янкелевны Познер (родом из Гродно, 1864—?), перебравшихся в Петербург из Ковно за несколько лет до его рождения. Предок по линии отца — портной, по линии матери — кузнец. Семья была многодетной, Лев — пятый ребенок. В 1908—1917 годах учился в Санкт-Петербургской еврейской частной мужской гимназии И. Г. Эйзебета, которую окончил с отличием. В том же году поступил в Военно-морское инженерное училище в Кронштадте. Вскоре покинул училище и поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петроградского университета. Осенью 1918 году уехал в Симферополь и поступил на 2-й курс математического отделения Таврического университета

Во время учебы Л. Лойцянский был мобилизован в Белую армию, около двух месяцев служил в Ставрополе, был демобилизован по состоянию здоровья. В 1921 году окончил Таврический университет. Преподавал в нём, сотрудничал в Главной инспекции военно-учебных заведений Крыма.

В апреле 1922 года возвратился в Петроград, поступил на 3-й курс физико-механического факультета Политехнического института. Стал ассистентом А. А. Фридмана.

Доктор физико-математических наук (1935; без защиты диссертации). Один из создателей кафедры гидроаэродинамики Политехнического института (1935). С 1935 года работал также научным консультантом в ЦАГИ.

Во время Великой Отечественной войны в эвакуации в Казани (1941—1942), штатный сотрудник Казанского филиала ЦАГИ. В 1942—1945 годах работает в ЦАГИ в Стаханово (ныне Жуковский Московской области) начальником расчётного отдела аэродинамической лаборатории.

Вошёл в первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).

Лев Герасимович — крупнейший специалист по теории пограничного слоя и турбулентности, автор фундаментальных монографий и учебников по гидрогазодинамике и теоретической механике".

АВТОБИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ

Разработчики: Сеник Денис, Прокудина Анастасия,

студенты 11 группы «МКЭиС».

Разработка выполнена в рамках месячника общеобразовательных

дисциплин «Физика», «Математика», «Астрофизика».

г.Магадан, 2020 г.

Георгий Николаевич Берман

Георгий Николаевич Берман

Виктор Владимирович Вагнер

Виктор Владимирович Вагнер Амбарцумян Виктор Амазаспович

Амбарцумян Виктор Амазаспович Лев Герасимович Лойцянский

Лев Герасимович Лойцянский