Содержание

| Введение | 3 |

| Художественные тексты и задания |

| Текст 1. А.С. Пушкин «Дубровский»

| 6 |

| Текст 2. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка»

| 8 |

| Текст 3. И.С. Тургенев «Бежин луг»

| 9 |

| Текст 4. Н.С. Лесков «Левша»

| 10 |

| Текст 5. И.А. Куприн «Чудесный доктор» (2 фрагмента) | 12 |

|

Текст 6. А.С. Грин «Алые паруса»

|

16 |

| Текст 7. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»

| 18 |

| Текст 8. А.П. Чехов «Толстый и тонкий»

| 19 |

| Текст 9. Миф «Геракл в Фивах»

| 20 |

| Текст 10. А.Ю. Корбут «Буква, порождающая проблемы»

| 22 |

Введение

На современном этапе развития общества интерес к чтению находится на низком уровне, а способствует всему этому, загруженность в средствах массовой информации и окружающем мире. Качественное чтение призвано способствовать личностному развитию современного человека, живущего в информационно-культурной среде. Низкий уровень чтения определяет ключевую проблему в образовании. Таким образом, формирование читательской грамотности приобретает огромное значение для образования. Задача современной школы заключается в воспитании такой личности, которая готова к самообразованию, саморазвитию, умеющей овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить. Одной из ключевых составляющих такой личности является читательская грамотность. Таким образом, перед школой ставится новая задача – пробудить интерес к сознательному чтению литературы, что является средством формирования и развития личности учащегося. Читательская грамотность является одним из планируемых результатов обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

В исследовании PIRLS читательская грамотность определяется как «способность понимать и использовать письменную речь во всем разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом и/или ценных для индивида. С опорой на разнообразные тексты читатели должны конструировать собственные значения. Они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в школьных и внешкольных читательских сообществах и для собственного удовольствия».1

Основной целью данного сборника является вовлечение заданий, основанных на формировании читательской грамотности, в учебный процесс. Преимущество данного сборника заключается в представленных текстах, так как взяты они из курса литературы, что способствует параллельному изучению текста, со стороны художественного восприятия, языковой наполненности и практического применения данных, полученных из текста.

Представлено десять текстов художественной литературы, которые изучаются в курсе шестого класса, и одна научная статья на лингвистическую тему. К каждому тексту прилагается 4 задания, отвечающие основным требованиям оценки качества читательской грамотности:2

Извлечение информации (поиск места, где содержится искомый факт; определение наличия необходимой информации);

Интерпретация полученной информации:

Понимание смыслового (формулирование темы, основной мысли, идеи, назначение текста) и концептуального (авторская позиция, коммуникативное намерение) в тексте;

Определение лексического значение слова или выражения по контексту;

Установление причинно-следственных связей между фактами в тексте;

Оценка героя (понимание чувств, мотивов, характеров);

Формулирование собственного мнения.

Оценка содержания и формы текста (оценивать содержание текста и понимать назначение его структурных элементов; оценивать полноту и достоверность информации; обнаруживать противоречия в одном или нескольких текстах; высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу; обсуждаемому в тексте; оценивать форму текста).

Практическое применение полученной информации (решение проблемных задач с привлечением дополнительной информации и без неё; прогнозирование течения процесса; установление связей с актуальными в обществе вопросами и явлениями; определение актуальности данной темы для себя).

В основе заданий лежат знания о русском языке и литературе. Определяются следующие умения:

Чтение (поисковое, ознакомительное, изучающее, творческое), интерпретация, анализ текстовых и графических (схемы, таблицы, карты) данных;

Работа со словом (формулировка лексического значения по контексту, по примеру из словарной статьи, по способу образования слова, путём рассмотрения его отдельных частей и определения их смыслов; установление связи слова с определённым стилем речи, с вариантом его происхождения);

Работа с текстами разных типов (описание, повествование, рассуждение);

Оценка структурного оформления текста, определение назначения композиционных элементов;

Формулирование гипотезы, прогнозирование событий;

Анализ явных и скрытых намерений автора;

Привлечение собственного опыта, аргументация мнения, его доказательство, установление причинно-следственных связей.

Художественные тексты и задания

Текст 1. А.С. Пушкин «Дубровский»

По учинении ж ** земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке, ** душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17… году августа 30 дня, засвидетельствованной в ** уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сына Соболеву, по которой должна быть от енего на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, все доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, ** душ с землею, продал отцу его Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверенного Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, – ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17… году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17… года, а по смерти отца его с 17… года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей – которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые г.г. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно. – Упомянутый же по сему делу прежний покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же г.г. Дубровских назад сему лет 30-ть от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, причем сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р.

Задания

Как Андрей Гаврилович Дубровский стал владельцем Кистенёвки?

Найдите в тексте слово «поверенный». Определите значение, если в словарной статье дан следующий пример его употребления:

«Секундант является поверенным своего доверителя и обязан хранить в тайне сообщённые ему факты, мысли и желания».

Определите, к какому стилю речи принадлежит данный текст.

Прочитайте отрывок из статьи. Определите, присутствуют ли в тексте А.С. Пушкина слова и выражения, которые можно отнести к юридическому языку?

«Каждой науке, каждой отрасли знаний присуща собственная терминология, которая отражает характерные особенности и свойства предмета познания и регулирования. Очень часто категории и понятия, которыми пользуются представители той или иной научной сферы, очень сложны, для тех людей, которые не имеют никакого отношения к этой сфере.

Правильное воспроизведение юридического языка может иметь место только в среде профессиональных юристов, где язык юристов без проблем воспринимается должным образом. В свою очередь, правильное применение и степень использования языка юристов в профессиональной среде юристов будет свидетельствовать об уровне профессионализма самого оратора, который оперирует юридическим языком. Аналогично язык юристов отображается в юридическом документовращении. Использование языка юристов в научно-теоретической среде будет только дополнять общую область языкового научного оборота.

Юридический язык - совокупность грамматических, логических и иных способов передачи и оформления понятийного содержания права. Он, как и любой другой язык определённой профессии, обладает специфическими признаками, которые отличают юридическую работу от другой деятельности и которые характерны только для профессионального юридического языка.

Язык права действительно является сложным и кажется многим излишне казуистичным. При появлении новых нормативных документов влечет за собой многочисленные комментарии правоведов-ученых. Они поясняют, как будет действовать закон, что означает тот или иной термин, в каком юридическом смысле использовано определенное, понятие».

Текст 2. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка»

Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: особенность характера, самобытность (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж nota nostra manet, как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях, и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России.

Задания

Почему автор называет звон колокольчика путешествием для барышень?

Определите, что обозначает французское слово «individualité», употребляющееся в контексте: «…не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное:особенность характера, самобытность (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия».

Определите, как образовалось слово «англоман» (способ словообразования). Какого человка можно назвать англоманом? Почему Григорий Иванович называет дочь Бетси?

А.С. Пушкин использует устойчивое выражение «nota nostra manet», что в переводе с латинского означает «моё замечание остаётся в силе». Придумайте ситуация, в которой данную фразу было бы уместно употребить (2-3 предложения).

Текст 3. И.С. Тургенев «Бежин луг»

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, – полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света… Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун…

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

Задания

Герой данного отрывка говорит: «и пошёл восвояси». Что это значит?

Иван Сергеевич Тургенев прославился как мастер описания картин природы (примером служит данный отрывок). Характерными особенностями являются реалистичность, конкретность, зримость. Достигается данный эффект благодаря многообразию средств художественной выразительности. Найдите в тексте некоторые из них (эпитет, метафора, олицетворение).

Какое художественное средство для создания пространства в произведении использует И.С. Тургенев?

Перед Вами метеорологические данные. Определите, какая из сводок подходит для описания утра в произведении И.С. Тургенева. Свою точку зрения аргументируйте.

Текст 4. Н.С. Лесков «Левша»

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет, — отвечает левша, — моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому, — говорит, — что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывая, которыми подковки забиты, — там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит, — это нам не впервые такой снег наголову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть, — говорит — над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

Задания

Почему имени Левши не было на подкове блохи?

Основными темами в произведениях Н.С. Лескова были быт и жизнь мещанства и духовенства. Изображая простой русский народ, автор в речь героев внедряет диалектизмы. Найдите в данном отрывке диалектные слова и выражения.

Для справки: диалектизмы – слова, употребляемые жителями в той или иной местности.

Помимо диалектных слов и выражений Н.С. Лесков внедряет в свой текст неологизмы. Одним из них является слово «нимфозория». Определите, как оно образовалось. Почему именно так Н.С. Лесков решил назвать блоху?

Напишите развёрнутый ответ по плану:

Тема - «Измерительный прибор в тексте Н.С. Лескова».

Для чего необходим данный прибор? Кто его использует?

Почему автор даёт ему такое название?

Место данного прибора в современной науке.

Текст 5. И.А. Куприн «Чудесный доктор»

— Гриш, а Гриш! Гляди-ка поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, — поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

— Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

Задания

Почему мальчики «мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу»?

Почему в тексте употребляется слово «эффектная» («Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину…»), а не «эффективная»? Как называются подобные слова? Приведите свой пример.

Найдите в тексте разговорное слово, которое в словаре идёт также с пометкой Ласк.

Рассмотрите иллюстрацию. Определите, всё ли изобразил художник на витрине магазина. Есть ли что-то лишнее?

А.И. Куприн «Чудесный доктор»

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. — Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную. И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Задания и вопросы:

Объясните, чем отличаются действия семьи Мерцаловых в первом абзаце и во втором? Найдите антонимы.

Определите, о чём идёт речь «это документ, в котором указываются наименование, доза лекарства, иногда – способ его приготовления»? Как называется подобный документ? Найдите в тексте подобное. Скажите, как характеризуют доктора Пирогова данные слова?

Прочитайте статью о Н.И. Пирогове – известном русском хирурге, естествоиспытателе. Мог ли к семье Мерцаловых прийти именно он?

Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов (1810-1881) известен всему миру как выдающийся ученый, гениальный первопроходец в медицинской науке, талантливый врач-практик, а также новатор в области воспитания и обучения.

Н.И. Пирогов был тринадцатым ребёнком в небогатой семье, однако родители изыскали возможность дать сыну образование на медицинском факультете Императорского Московского университета. По окончании учёбы, этот талантливый человек в возрасте двадцати шести лет стал профессором теоретической и практической хирургии. Его заслуги в развитии отечественной медициной огромны. Прожив 71 год, великий учёный - отец русской хирургии, оставил после себя богатейшее наследие, а его самоотверженный и часто бескорыстный труд превратил хирургию в науку, вооружив врачей научно обоснованной методикой оперативного вмешательства. Умер "чудесный доктор" в 1881 году, оставив предсмертную записку с указанием диагноза своей болезни.

Интересно, что в жизни Пирогова был тоже свой "чудесный доктор". Когда заболел младший брат Николая Ивановича, к нему пригласили профессора Мухина. Этот человек произвёл огромное впечатление на всю семью, его воспринимали не иначе, как доброго чародея. Брат выздоровел, а Николай Иванович начал играть в лекаря и представлял себя выдающимся доктором. Спустя годы, великий медик Пирогов лечил всех, кто к нему обращался: и богатых, и бедных, при этом помогая простым людям, выписывал рецепты, давал деньги на лекарства, продукты.

В 1861 году, после увольнения с должности попечителя Киевского учебного округа Николай Иванович Пирогов поселился в усадьбе «Вишня» близ Винницы, которую приобрел у наследников доктора медицины А. А. Гриколевского на торгах в Киеве в 1859 году. В 1866 он построил здесь кирпичный полутораэтажный дом и аптеку, привёл в порядок парк, где также выращивал и лекарственные растения.

Составьте рецепт «Чудесного человека».

Текст 6. А.С. Грин «Алые паруса»

Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение – мысль, действие – грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии.

Грэй побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный, густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные – в своем мнимом родстве, подобно словам: «очаровательно» – «прекрасно» – «великолепно» – «совершенно»; в складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь, с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.

Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков; не было также ни синевы, ни тени – ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.

– Довольно образцов, – сказал Грэй, вставая, – этот шелк я беру.

– Весь кусок? – почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. – В таком случае, сколько метров?

Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.

– Две тысячи метров. – Он с сомнением осмотрел полки. – Да, не более двух тысяч метров.

Задания

Перечислите все оттенки красного цвета, которые упоминаются в данном отрывке.

Как в русском языке называются слова, значения которых близки друг другу? А как называют разные по значению слова или выражения? Найдите в данном тексте примеры первых и вторых слов.

Какие виды речевой деятельности использует А.С. Грин в данном отрывке?

Прочитайте приведённый отрывок, рассмотрите схему, определите, что больше: средняя длина футбольного поля или кусок ткани, купленный Греем?

«Указания о размерах футбольного поля впервые появились в регламенте «Правила игры в футбол» (Laws of the Game), который был официально утверждён Футбольной ассоциацией Англии 26 октября 1863 года. Автор регламента — спортсмен, организатор Футбольной ассоциации Англии Эбенезер Морли, известный как «отец футбола».

Тогда все размеры указывались в ярдах и дюймах. А современный стандарт размера в метрах был разработан и утверждён Международным советом футбольных ассоциаций и опубликован ФИФА».

Текст 7. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»

Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили подкаменщика — пищуженца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил ее со срамом, и мы растерзали пищуженца на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камни в пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпаивали ласточку водой, но она пускала в речку кровь, воды проглотить не могла и умерла, уронив головку. Мы похоронили беленькую, на цветочек похожую птичку на берегу, в гальке и скоро забыли о ней, потому что занялись захватывающим, жутким делом: забегали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька — его и нечистая сила не брала!

— Это еще че! — хвалился Санька, воротившись из пещеры. — Я бы дальше побег, в глыбь побег ба, да босый я, там змеев гибель.

— Жмеев?! — Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки.

— Домовниху с домовым видел, — продолжал рассказывать Санька.

— Хлопуша! Домовые на чердаке живут да под печкой! — срезал Саньку старшой.

Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого:

— Дак тама какой домовой-то? Домашний. А тут пещернай. В мохе весь, серай, дрожмя дрожит — студено ему. А домовниха худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманишь, подойди только — схватит и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил!..

Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать, чудилось — вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет. Первой дернула от худого места Танька, следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару.

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уже забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой.

Задания

Кто обитал в холодной пещере по словам Саньки?

Исходя из контекста, определите значение следующих слов: «залимонил», «белобрюшка», «пищуженца».

Какой стиль речи использует автор, изображая ребят? Приведите примеры из текста и определите, почему именно его выбирает В.П. Астафьев?

По данному тексту составьте список выполненных за день дел. Определите, продуктивный ли был Ваш день.

Текст 8. А.П. Чехов «Толстый и тонкий»

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились! Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка. Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

Задания

Прочитайте отрывки из статей и определите, почему гимназистов дразнили именами известных преступников?

«Геростра́т (др.-греч. Ἡρόστρατος) — молодой житель Эфеса, который сжёг храм Артемиды в своём родном городе 21 июля 356 года до н. э. для того чтобы, как он сознался во время пытки, его имя помнили потомки. Наказанием стала казнь и как высшая мера наказания -приказ о его полном забвении. Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение: «Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды».

«Эфиа́льт (др.-греч. Ἐφιάλτης) — сын Эвридема, малиец, изменнически указавший персам обход в Фермопильском ущелье через Каллидром, по которому Гидарн провел часть персидского войска в тыл спартанцев, вследствие чего Леонид со своими спартанцами погиб, окруженный с двух сторон неприятелем. Амфиктионами он был приговорен к смерти и убит позже в Антикире. Геродот и Ктесий говорят, что измена эта была приписываема и другим лицам».

Исходя из контекста, определите значение следующих слов: «навьючен», «облобызались», «душонок». Как Вы думаете, к какому стилю речи следует отнести данные слова?

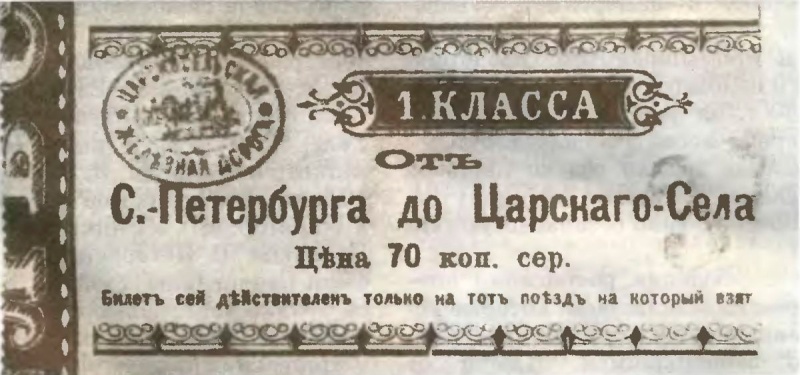

Как Вы думаете, почему железная дорога называется Николаевской?

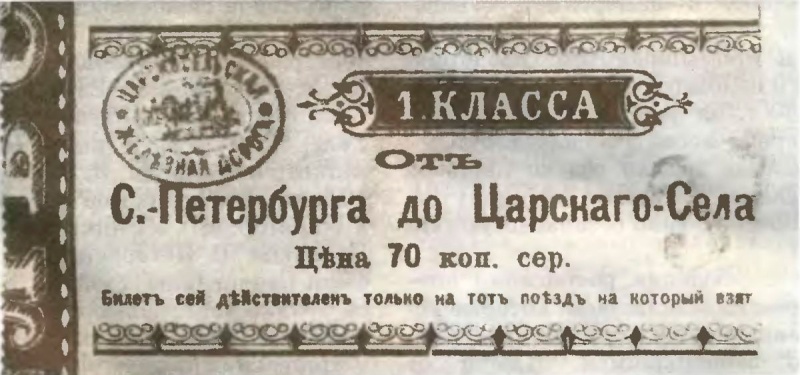

Рассмотрите билеты и определите, мог ли один из них принадлежать герою рассказа А.П. Чехова? Свою точку зрения докажите, приводя аргументы.

| 1)  | 2) |

Текст 9. Миф «Геракл в Фивах»

Вырос в лесах Киферона Геракл и стал могучим юношей. Ростом он был на целую голову выше всех, а сила его далеко превосходила силу человека. С первого взгляда можно было узнать в нем сына Зевса, особенно по глазам, которые светились каким-то необычайным, божественным светом. Никто не был равен Гераклу ловкостью в военных упражнениях, а луком и копьем владел он так искусно, что никогда не промахивался. Будучи еще юношей, Геракл убил грозного киферонского льва, жившего на вершинах гор. Юный Геракл напал на него, убил и снял с него шкуру. Эту шкуру надел он на себя, накинул ее, как плащ, на свои могучие плечи, Лапами он связал ее у себя на груди, а шкура с головы льва служила ему шлемом. Геракл сделал себе огромную палицу из вырванного им с корнями в Немейской роще твердого, как железо, ясеня. Меч Гераклу подарил Гермес, лук и стрелы — Аполлон, золотой панцирь сделал ему Гефест, а Афина сама соткала для него одежду.

Возмужав, Геракл победил царя Орхомена Эргина, которому Фивы платили ежегодно большую дань. Он убил во время битвы Эргина, а на минийский Орхомен наложил дань, которая была вдвое больше, чем та, что платили Фивы. За этот подвиг царь Фив Креонт отдал Гераклу в жены свою дочь Мегару, а боги послали ему трех прекрасных сыновей.

Счастливо жил Геракл в семивратных Фивах. Но великая богиня Гера по-прежнему пылала ненавистью к сыну Зевса. Она наслала на Геракла ужасную болезнь. Лишился разума великий герой, безумие овладело им. В припадке неистовства Геракл убил всех своих детей и детей своего брата Ификла. Когда же прошел припадок, глубокая скорбь овладела Гераклом. Очистившись от скверны совершенного им невольного убийства, Геракл покинул Фивы и отправился в священные Дельфы вопросить бога Аполлона, что ему делать. Аполлон повелел Гераклу отправиться на родину его предков в Тиринф и двенадцать лет служить Эврисфею. Устами пифии сын Латоны предсказал Гераклу, что он получит бессмертие, если исполнит по повелению Эврисфея двенадцать великих подвигов.

Задания

О каких древнегреческих Богах говорится в данном мифе?

С помощью каких средств выразительности создаётся образ Геракла? Приведите примеры из текста.

Найдите в тексте слово, образованное сложением нескольких корней. Определите, почему именно такое слово употребляется.

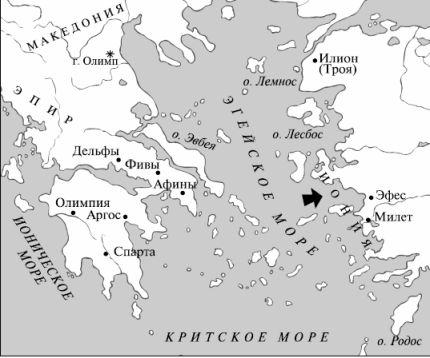

Рассмотрите карты и ответьте на вопросы:

Как раньше называлось Средиземное море? Почему ему дали такое название?

На территории какой страны в настоящее время находится древний город Илион?

Рядом с каким древним городом родился Геракл?

Текст10 . А.Ю. Корбут «Буква, порождающая проблемы»

Современная печатная продукция на русском языке выполняет не только функцию передачи и накопления информации, но и очень важную функцию расширения словарного запаса личности. Пополнение словарного запаса личности включает в себя две стороны: познание нового явления (в виде значения слова) и познание имени явления (в виде звукового комплекса). Когда человек читающий знакомится с новым понятием, важно, как он представит себе идеальное звучание слова, изображающего это понятие. Произнесёт он амёба или амеба, Гёте или Гете?

Приведу факт, вызвавший у меня культурный шок. Стихотворение А. А. Дельвига, посвящённое брату А. С. Пушкина Льву Сергеевичу, сохранило свидетельство о русском мужском имени Лёв, которое известно и по сей день в ласковых формах Лёвушка и Лёва:

Наш приятель, Пушкин Лёв,

Не лишен рассудка:

И с шампанским жирный плов,

И с груздями утка

Нам докажут лучше слов,

Что он более здоров,

Силою желудка

Именно такое имя носил наш великий русский писатель Лёв Николаевич Толстой и от этого имени он образовал фамилию героя, в котором отразил свой идеал – Лёвин. Читая фамилию как Лѐвин, мы ассоциативно не связываем её с именем автора, фактически присвоенным ему графической культурой ХХ века, – Лев, потому что образованная от этого имени фамилия для нас будет звучать как Львов.

Почему так исказилась информация в русской культуре? Из-за неверного графического изображения звучания имени и фамилии. Замена буквы Ё буквой Е в печатных текстах неверно отражает звуковой состав слова. Наблюдаются два искажения: 1) замена звука О на звук Э; 2) перемещение ударения на другой слог. Замена одной буквы изменяет слово до полной неузнаваемости, нарушает его смысловые связи. Графическое изображение звучания свекла без буквы Ё, скорее всего, будет прочитано как свеклά. Наиболее вероятно то, что многие орфоэпические ошибки обусловлены именно неверным графическим отображением звукового состава слов.

Задания

1. Какие важные функции, по мнению автора статьи, выполняет современная печатная продукция? Выберите верный(-ые) ответ(-ы).

А) Установление причинно-следственных связей

Б) Пополнение словарного запаса

В) Передача информации

Г) Формирование у молодого поколения ценностных ориентаций

2. Определите происхождение фамилий Рублёв и Рỳблев. Изменилось ли значение слова из-за одной буквы?

3. Патриоты-энтузиасты, сторонники буквы Ё придумали компьютерную программу «Ёфикатор». А художники придумали значок - Ёпирайт, который предлагается ставить, в выходных данных полностью ёфицированного издания.

Определите и запишите, что значит «ёфицировать».

4. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: как правильнее — «всё позади» или «все позади»?

1� PIRLS 2016. Assessment framework / Mullis I.V. S., Martin M.O. (eds.). 2nd edition. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, 2015. 190 p.

2� Гостева Ю.Н, Кузнецова М.И., Рябинина Л.А., Сидорова Г.А., Чабан Т.Ю. Теория и практика оценивания читательской грамотности как компонента функциональной грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. №4 (61). С. 156-161.

14