Урок по биологии

Дата проведения 06.04.20г.

Преподаватель: Солтанмеджидова Асият.А.

Группа № 2-10

Специальность: Повар-кондитер

Тема: Наследственная (генотипическая) изменчивость

Тип урока - комбинированный

Методы: частично-поисковый, проблемного изложения, объяснительно-иллюстративный.

Цель:

- формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции;

-умения давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;

-воспитание гражданской ответственности, самостоятельности, инициативности

Задачи:

Образовательные: о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

Развитие творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;

Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем

Ход урока

НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Изменчивость в биологии - это возникновение индивидуальных различий между особями одного вида. Благодаря изменчивости популяция становится разнородной, а у вида появляется больше шансов приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды. В такой науке, как биология, наследственность и изменчивость идут рука об руку. Существуют два вида изменчивости: Ненаследственная (модификационная, фенотипическая). Наследственная (мутационная, генотипическая).

Ненаследственная изменчивость

Модификационная изменчивость в биологии - это способность единичного живого организма (фенотипа) подстраиваться под факторы внешней среды в пределах своего генотипа. Благодаря такому свойству особи приспосабливаются к изменениям климата и других условий существования. Фенотипическая изменчивость лежит в основе адаптационных процессов, протекающих в любом организме. Так, у беспородных животных при улучшении условий содержания увеличивается продуктивность: надои молока, яйценоскость и прочее. А животные, завезенные в горные районы, вырастают низкорослыми и с хорошо развитым подшерстком. Изменение факторов внешней среды и обуславливают изменчивость. Примеры этого процесса можно легко найти в повседневной жизни: кожа человека под воздействием ультрафиолетовых лучей становится темной, в результате физических нагрузок развиваются мышцы, растения, выросшие в затененных местах и на свету, имеют разную форму листьев, а зайцы меняют окрас шерсти зимой и летом.

Для ненаследственной изменчивости характерны следующие свойства:

групповой характер изменений; не наследуется потомством;

изменение признака в пределах генотипа;

соотношение степени изменения с интенсивностью воздействия внешнего фактора. –

Наследственная изменчивость

Наследственная или генотипическая изменчивость в биологии - это процесс, в результате которого изменяется геном организма. Благодаря ей особь приобретает признаки, ранее несвойственные ее виду. По Дарвину, генотипическая изменчивость является основным двигателем эволюции.

Различают следующие виды наследственной изменчивости:

мутационная;

комбинативная.

Комбинативная изменчивость возникает в результате обмена генами при половом размножении. При этом признаки родителей по-разному комбинируются в ряду поколений, повышая разнообразие организмов в популяции. Комбинативная изменчивость подчиняется правилам наследования Менделя.

Пример такой изменчивости – инбридинг и аутбридинг (близкородственное и неродственное скрещивание). Когда черты отдельного производителя хотят закрепить в породе животных, то применяют близкородственное скрещивание. Таким образом, потомство становится более однообразным и закрепляет качества основателя линии. Инбридинг ведет к проявлению рецессивных генов и может приводить к вырождению линии. Для повышения жизнеспособности потомства применяют аутбридинг – неродственное скрещивание. При этом нарастает гетерозиготность потомства и увеличивается разнообразие внутри популяции, и, как следствие, возрастает устойчивость особей к неблагоприятным воздействиям факторов внешней среды. -

Мутации, в свою очередь, разделяются на:

геномные;

хромосомные;

генные;

цитоплазматические.

Изменения, затрагивающие половые клетки, передаются по наследству. Мутации в соматических клетках могут передаваться потомству, если особь размножается вегетативным способом (растения, грибы). Мутации могут быть полезными, нейтральными или вредными.

Геномные мутации

Изменчивость в биологии посредством геномных мутаций может быть двух видов:

Полиплоидия - мутация часто встречается у растений. Она вызвана кратным увеличением всего числа хромосом в ядре, образуется в процессе нарушения их расхождения к полюсам клетки при делении. Полиплоидные гибриды широко используются в сельском хозяйстве – в растениеводстве насчитывают более 500 полиплоидов (лук, гречка, сахарная свекла, редис, мята, виноград и другие).

Анеуплоидия – увеличение или уменьшение числа хромосом по отдельным парам. Такой вид мутации характеризуется низкой жизнеспособностью особи. Широко распространенная мутация у человека – одна лишняя хромосома по 21-ой паре вызывает синдром Дауна.

Хромосомные мутации Изменчивость в биологии путем хромосомных мутаций появляется при изменении структуры самих хромосом: потери концевого участка, повторение набора генов, поворот отдельного фрагмента, перенос сегмента хромосомы в другое место или к другой хромосоме. Такие мутации часто возникают под воздействием радиации и химического загрязнения окружающей среды

Генные мутации

Значительная часть таких мутаций не проявляется внешне, так как является рецессивным признаком. Обусловлены генные мутации изменением последовательности нуклеотидов – отдельных генов – и приводят к появлению молекул белка с новыми свойствами.

Генные мутации у человека обуславливают проявление некоторых наследственных заболеваний – серповидно-клеточная анемия, гемофилия. Цитоплазматические мутации Цитоплазматические мутации связаны с изменениями в структурах цитоплазмы клетки, содержащих ДНК-молекулы. Это митохондрии и пластиды. Передаются такие мутации по материнской линии, так как зигота получает всю цитоплазму от материнской яйцеклетки. Пример цитоплазматической мутации, вызвавшей изменчивость в биологии – это перистолистность растений, которая вызывается изменениями в хлоропластах.

Для всех мутаций характерны следующие свойства:

Они возникают внезапно.

Передаются по наследству.

У них нет какой-либо направленности. Мутации может подвергнуться как незначительный участок, так и жизненно важный признак.

Возникают у отдельных особей, то есть индивидуальны.

По своему проявлению мутации могут быть рецессивными или доминантными.

Одна и та же мутация может повторяться.

Каждая мутация вызывается определенными причинами. В большинстве случаев точно установить ее не удается. В экспериментальных условиях для получения мутаций используют направленный фактор воздействия внешней среды – радиационное облучение и тому подобное.

Вопросы и задания для повторения

Какие формы изменчивости Вам известны?

Проведите классификацию мутаций по уровню изменений наследственного материала.

Что такое полиплоидия и каково ее значс-

Перечислите свойства мутаций.

На каких уровнях возникают новые комбинации генов?

1. Наука, изучающая наследственность и изменчивость:

а) цитология б) селекция в) генетика г) эмбриология

2. Способность организмов передавать свои признаки и гены от родителей к потомкам

называется:

а) генетика б) изменчивость в) селекция г) наследственность

3. Половые клетки у большинства животных, человека являются:

а) Полиплоидными б) Диплоидными в) Гаплоидными г) Тетраплоидными

4. Единица наследственной информации – это:

а) Генотип б) Фенотип в) Ген г) Белок

5. Генотип:

а) Совокупность всех генов особи б) Совокупность всех признаков организмов

в) Всегда полностью совпадает с фенотипом г) Определяет пределы нормы реакции организма

6. Какая хромосома будет иметь решающее значение при определении женского пола у птиц?

а) Х-хромосома сперматозоида б) Y-хромосома сперматозоида

в) Х-хромосома яйцеклетки г) Y-хромосома яйцеклетки

7. Особь с генотипом АаВв дает гаметы:

а) АВ, Ав, аВ, ав б) АВ, ав в) Ав, аВ г) Аа, Вв, АА, ВВ

8. Хромосомный набор половых клеток мужчин содержит:

а) Одну Х – хромосому и одну У – хромосому б) 22 аутосомы и одну Х или У хромосому

в) 44 аутосомы и ХУ – хромосомы г) 44 аутосомы, одну Х или У – хромосомы

Ответы отправьте на адрес электронной почты

[email protected]

Урок по биологии

Преподаватель: Солтанмеджидова Асият.А.

Предмет: биология

Группа № 2-10

Дата проведения 07 .04.20г.

Специальность: Повар-кондитер

Тема: Одомашнивание как начальный этап селекции.

Методы современной селекции.

Цели:

Раскрыть значение процесса одомашнивания.

Выявить характерные изменения у животных и растений в процессе одомашнивания.

Раскрыть значимый вклад отечественных ученых в развитии селекции.

Научиться определять методы селекционной работы и применять полученные знания на практике.

Задачи:

Сформировать у учащихся представления об особенностях селекционной работы с животными и практическом применении методов селекции животных;

Развивать представления о многообразии животного мира, породах домашних животных, направлениях и методах селекции живых организмов.

Развивать умения анализировать материал, делать выводы.

Формировать научное мировоззрение.

Воспитывать бережное, ответственное отношения к окружающему миру.

Лекция

Что такое селекция? В широком смысле слова селекция как процесс изменения домашних животных и культурных растений, по выражению Н. И. Вавилова, «представляет собой эволюцию, направляемую волей человека». Как род практической деятельности людей селекция возникла еще на заре человеческой культуры. Однако селекция стала наукой сравнительно недавно. Теория селекции стала успешно развиваться благодаря эволюционной теории Ч. Дарвина о творческой роли отбора, а затем на основе генетики.

Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки (подтверждения) соответствия.

Все современные сорта растений и породы животных, без которых немыслима современная цивилизация, созданы человеком благодаря селекции. В наше время перед селекцией стоят громадные задачи по созданию новых высокопродуктивных пород животных и сортов растений, приспособленных к условиям современного индустриального сельского хозяйства, а также нужных человеку штаммов микроорганизмов.

Важное место в теории селекции занимает генетика, поэтому развитие генетических основ селекции необходимо для сельскохозяйственной практики.

Одомашнивание как первый этап селекции. Все современные домашние животные и культурные растения произошли от диких предков. Процесс превращения диких животных и растений в культурные формы называют одомашниванием. Главным фактором одомашнивания служит искусственный отбор организмов, отвечающих требованиям человека. Если самка первобытного тура — предка современного крупного рогатого скота — продуцировала лишь десятки или сотни килограммов молока, необходимые ей для кормления теленка, то отдельные коровы современных пород дают до 15 000 кг молока за лактацию, т. е. за период между отелами.

Для животных, например, первым условием, а вместе с тем и показателем одомашнивания было создание (путем отбора) особей, способных к контактам с человеком, к сосуществованию с ним. Иначе говоря, человек изменял поведение животных, превращая их из диких в домашних. В условиях естественной природы культурные, т. е. одомашненные, формы существовать, как правило, не могут.

Уже на первых этапах процесс одомашнивания вызвал резкое повышение изменчивости животных и растений, что создало предпосылки для успешного осуществления искусственного отбора. В результате этого между породами современных домашних животных и сортами растений возникли большие различия. Эти различия во многих случаях превышали различия не только между видами, но и родами.

Первые попытки одомашнивания животных и растений предпринимались людьми еще за 20—30 тыс. лет до н. э. Одомашнивание животных началось, вероятно, со случайного выращивания диких животных человеком. Некоторые из этих еще диких животных могли существовать в контакте с человеком и начали размножаться в условиях, созданных для них. Так начался первый этап их одомашнивания.

Широкое одомашнивание начинается с VIII—VI тыс. до н. э. Именно тогда человек вовлек в культуру подавляющее большинство животных и растений.

Некоторые виды животных и растений были одомашнены значительно позднее. Так, кроликов люди стали разводить лишь в Средневековье, сахарную свеклу стали возделывать как полевое сахарное растение только в XIX в., а мяту — в XX в.

В наше время человек для удовлетворения своих потребностей продолжает одомашнивать новые виды животных и растений. Для получения высококачественной пушнины в XX столетии создана новая отрасль животноводства — пушное звероводство. Несомненно, человек в дальнейшем будет вовлекать в одомашнивание все новые виды животных и растений.

Центры происхождения культурных растений. Выдающийся вклад в развитие представлений о центрах происхождения культурных растений внесли Н. И. Вавилов и его сотрудники.

В результате многочисленных экспедиций, организованных Н. И. Вавиловым в самые отдаленные уголки планеты, где возникли древние земледельческие цивилизации, была собрана уникальная, самая крупная в мире коллекция разнообразных культурных растений. Именно она послужила фундаментом той огромной коллекции, которая ныне находится в Институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (Санкт-Петербург) и активно служит интересам науки и практики.

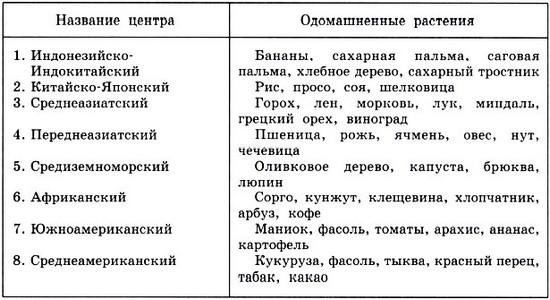

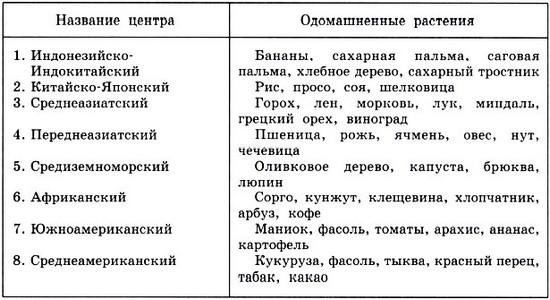

Главные центры происхождения культурных растений и их одомашнивания

В настоящее время выделяют восемь главных центров происхождения культурных растений (см. табл.). Исследования показали, что родоначальником культурного риса стали два диких вида этого растения — азиатский и африканский. Из 20 диких видов ячменя (многолетних) был одомашнен лишь один вид — двурядный ячмень. Овес и рожь одомашнены значительно позднее, чем пшеница и ячмень. До этого они существовали как дикие растения, засорявшие посевы пшеницы.

О происхождении и систематическом положении современных культурных растений судят на основе сравнительно-морфологического, физиологического исследования, а также изучения структуры хромосом.

Районы одомашнивания животных. Районы одомашнивания животных, как можно судить на основании современных зоологических и археологических исследований, связаны с центрами происхождения культурных растений. По-видимому, в районах Индонезийско-Индокитайского центра впервые были одомашнены животные, не образующие крупных стад: собака, свинья, куры, гуси, утки.

В районах Передней Азии, как предполагают, впервые были одомашнены овцы, а в Малой Азии — козы. Предок крупного рогатого скота — тур — впервые одомашнен в ряде областей Евразии, предки домашней лошади — в степях Причерноморья. В районе американских центров происхождения растений были одомашнены такие животные, как лама, альпака, индейка.

Происхождение домашних животных. Одно из наиболее древних домашних животных — собака. До недавнего времени было много споров о происхождении собаки. Теперь установлено, что единственным предком домашней собаки был волк. Родоначальником крупного рогатого скота был первобытный бык — тур. Тур распространился в Евразии и Северной Африке, но постепенно был уничтожен человеком.

Предками домашней овцы были, по-видимому, дикие бараны — муфлоны, которые в свое время широко распространились в нагорьях юга Европы и Передней Азии. Многие исследователи предполагали, что предком домашней лошади послужила дикая лошадь Пржевальского. Однако после того, как было обнаружено различие в числе хромосом между домашней лошадью и лошадью Пржевальского, возможным предком домашних лошадей стали считать тарпана — дикую лошадь южнорусских степей, окончательно истребленную в конце XIX — начале XX в. Тарпан и лошадь Пржевальского произошли от какого-то общего предка.

Родоначальник домашней свиньи — дикий кабан распространен на огромной территории Евразии. Предком домашней кошки была африканская дикая кошка. Домашняя курица произошла от дикой красной курицы джунглей.

Таким образом, для каждого вида домашних животных или растений, несмотря на обилие пород и сортов, удается отыскать, как правило, одного дикого предка, который и был подвергнут одомашниванию.

Закрепление изученного материала:

Охарактеризуйте первый этап селекции, раскройте его сущность.

Из большого разнообразия видов животных, обитающих на Земле, человек отобрал для одомашнивания сравнительно немного видов. Чем, на ваш взгляд, это объясняется?

Какое практическое значение для селекции имеет учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений.

Ответы отправьте на адрес электронной почты

[email protected]