Первые пять частей из журнала «Дилетант» — №5, май 2017 года; шестая часть из журнала «Русский пионер» — №8, ноябрь 2016 года

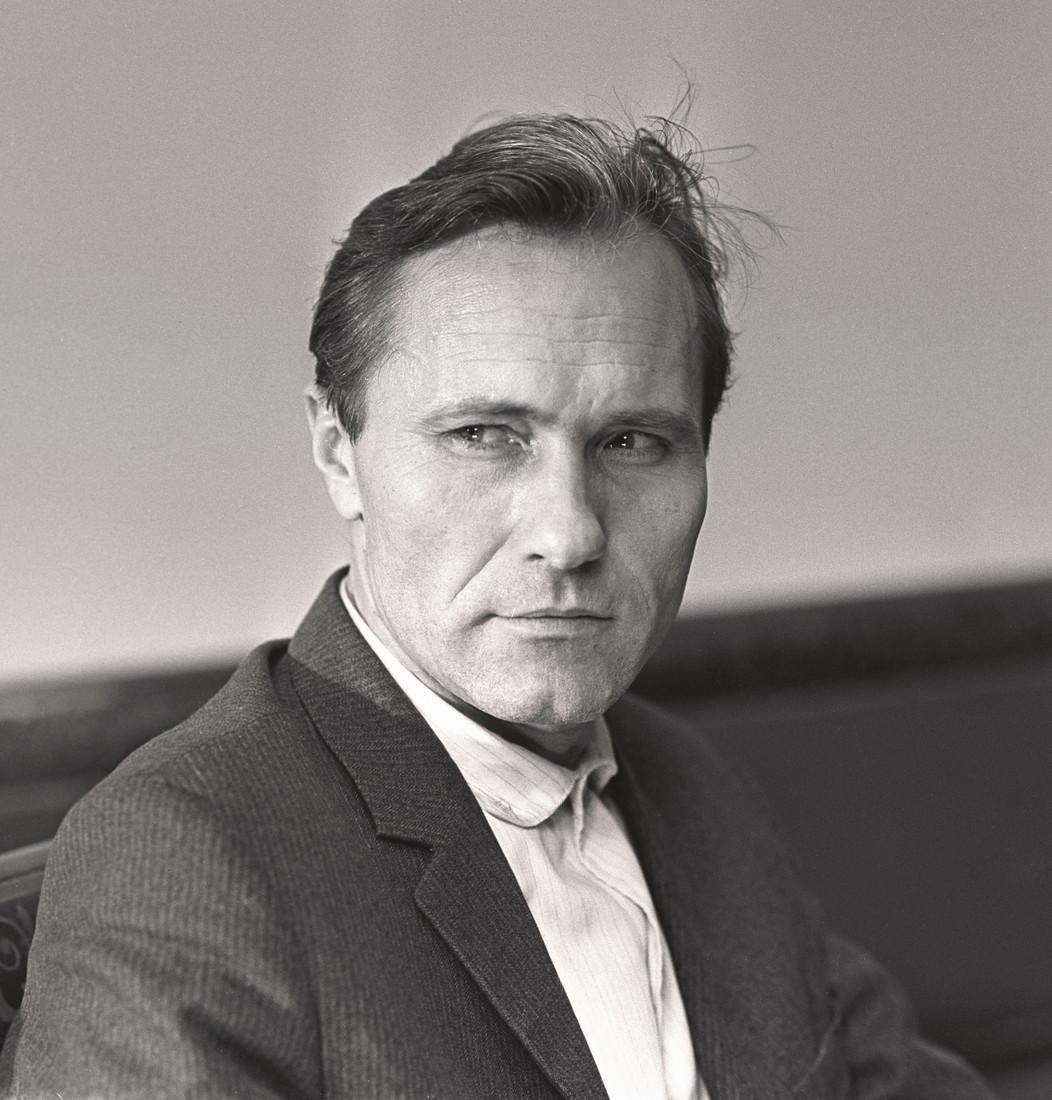

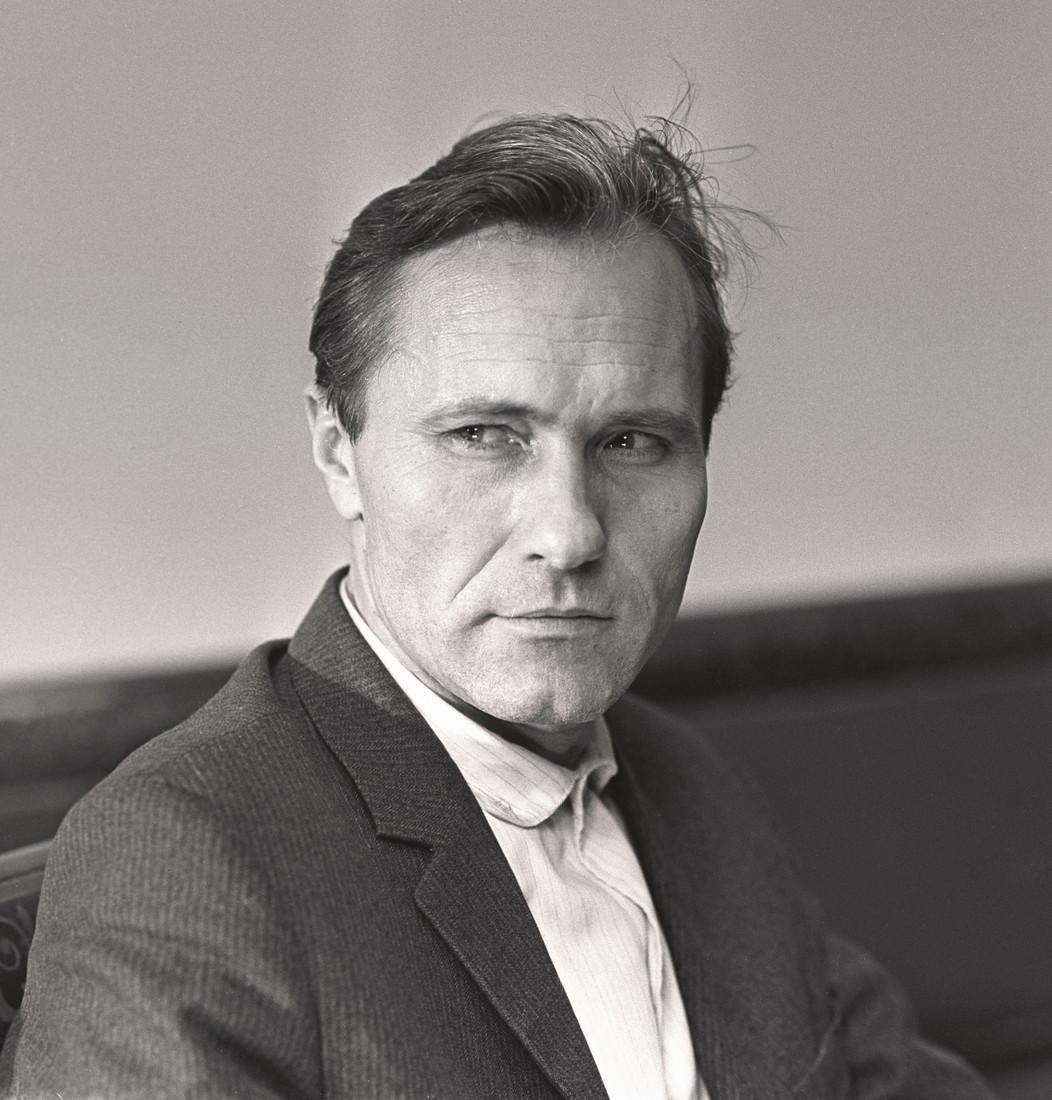

Василий Шукшин

1

Путь Василия Шукшина в русской культуре уникален. Он в каком-то смысле противоположен по вектору трагичной, но по-своему логичной эволюции Высоцкого: начал с блатных песен — кончил голосом народа, его универсальным и полновластным представителем. Шукшин, напротив, начал как голос большинства, его представитель и изобразитель — а кончил подлинно уголовной загнанностью, крайними формами одиночества и бунта. И внешне он изменился до неузнаваемости: актёр с канонической внешностью советского положительного героя, надёжный, добродушный, основательный, превратился в болезненно худого, резкого, дёрганого, озлобленного и насмешливого. Путь от того Шукшина, каким мы его видели в «Двух Федорах», «Золотом эшелоне» и собственном его дебюте «Из Лебяжьего сообщают»,— до Егора Прокудина! И это он ещё Разина не успел сыграть. Страшно представить, какой это был бы Разин.

Вот почему путь Шукшина, увенчанный всенародным признанием, никак не выглядит триумфальным. Он умер знаменитым актёром и режиссёром, признанным и широко публикуемым прозаиком (в отличие, кстати, от Высоцкого, который так и не был легализован в главном своём качестве). А всё-таки есть ощущение, что каждый новый его успех только усиливал эту затравленность, и чем дальше, тем тоскливей и безвыходней становилось всё, что он писал.

Попробуем разобраться с этой эволюцией Шукшина. Но для начала вспомним его биографию, отмеченную тем же противоречием: внешне триумфальную, а внутренне совершенно безнадёжную. Кому-то кажется, что он умер на взлёте, накануне окончательного всенародного признания, но мы-то, читатели его прозы и зрители фильмов, понимаем, что смерть его, как и в случае Высоцкого, была почти самоубийством. И чем больше становилось, чем решительнее ширилось это всенародное признание, тем большее отчаяние ими владело, тем отчётливей ощущался тупик.

2

Биография Шукшина — опять-таки внешне — канонический путь гениального самородка. Он родился 25 июля 1929 года на Алтае (село Сростки теперь навеки связано с его именем, как Холмогоры — с Ломоносовым). Его отец прожил 21 год и был расстрелян в тридцать третьем — в коллективизацию. До получения паспорта Шукшин носил материнскую фамилию — в школе числился Василием Поповым. Окончил сельскую семилетку, поступил в Бийске в автотехникум, ушёл из него, работал в колхозе, на нескольких заводах в Средней России, помотался по общежитиям, пообщался с пролетариатом, в основном выходцами из колхозов, сбежавшими оттуда,— потому что послевоенная деревня была тем ещё чистилищем. Доехал до Москвы, работал в Бутове, когда его призвали в армию — в Морфлот. Служили тогда четыре года, но незадолго до дембеля Шукшин был комиссован из-за язвы желудка. Вернулся в Сростки, преподавал в местной школе, директорствовал в ней, а в пятьдесят четвёртом отправился в Москву поступать во ВГИК.

Почему ВГИК, тем более режиссёрский? (Он думал о сценарном, но потом пошёл на курс Ромма.) Отчасти, думаю, это было связано с сельским, детским отношением к кино: оно было чудом, другим миром. Литература — тоже хорошо, но кино — строительство альтернативной жизни, радикальное её переустройство. Стоит вспомнить, чем был кинематограф для тогдашнего ребёнка, особенно сельского, который от кинопередвижки балдел больше, чем от еды. Добавьте к этому оттепель, ощущение перемен, раздвинувшийся мир — уже ведь и в пятьдесят четвёртом было понятно, что железный занавес проржавел. А может, он мало верил в свои литературные возможности, больше в режиссёрские — потому что был по природе человеком, которого слушаются. И это был не просто авторитет силы, а какая-то скрытая значительность, что ли: Разин тоже, по легендам, был такой — атаман, иначе не скажешь.

Михаил Ромм сказал про двух своих будущих главных выпускников: обоих учить бессмысленно. Этот знает уже всё, а этот — совсем ничего. Первый был Тарковский, второй — Шукшин. Дружбы между ними не было, хотя взаимная уважительность была. Именно Ромму Шукшин показал свою тогдашнюю прозу, тот посоветовал отнести её в журнал, и в 1958 году появился в «Смене» рассказ «Двое на телеге». Рассказ с виду очень и очень так себе, особенно если учесть, что автору почти тридцать и он навидался всякого — и токарем на заводе, и сборщиком на другом, и радистом на флоте, и учителем в сельской школе; едет идейная девушка с ворчливым стариком в ужасный дождь в соседнее село за лекарством, она фельдшер, лекарство важное, и у неё оно закончилось; старик заезжает переждать дождь и выпить самогону на пасеку, девушке тоже налили, она отогрелась — и тут старик сообщает, что сегодня они дальше не поедут, заночуют здесь. А лекарство нужно срочно, и девушка начинает на стариков — на извозчика и пасечника — попросту орать. Ей такое доверили, а она тут будет у печки греться?! Они смотрят на неё с крайним недоумением, и она выбегает под дождь, стоит там, плачет. Тогда старик-возчик выходит на крыльцо, зовёт её и запрягает снова: надо ведь, люди ждут…

Но за фасадом, напоминающим отчасти аксёновских «Коллег», проступает тут другая история, которая и делает рассказ замечательным, а Шукшина — необычным. Эта девочка, конечно, очень сочувствует дальним, но в упор не видит ближних; она любит людей вообще — на то у неё и комсомольский значок, дважды подчёркнутый как важная деталь,— но совершенно не понимает реальных, тех, кто рядом. Ведь эти старики чего только не пережили, у них за плечами столько всего — и, судя по вечной их хмурости, жизнь их колотила порядочно, а она гонит в дождь своего подневольного, приданного ей в полное владение возчика с его Гнедухой, которой тоже под ливень выползать из-под навеса отнюдь не радостно, в печальной её кобыльей старости… Эти старики не виделись давно, вспоминают кумовьёв, им есть о чём поговорить, а поскольку жизнь их отнюдь не мёд, то чашка чаю с мёдом им сейчас очень кстати — но на нашу героиню возлагает надежды местный врач, и ради того, чтобы показать ему всю свою преданность делу, она гонит чёрт-те куда в непогоду вполне симпатичного, вызывающего сострадание старика. Это и есть второе дно, не ахти какое глубокое, но любопытное. Второе дно есть, но нет третьего — точней, нет послевкусия, того главного, что должен оставлять рассказ. Шукшин потом этому научился, и от большинства его рассказов это послевкусие остаётся — терпкое и горькое, как от самогона и самосада. Настоящий Шукшин явился позже, и из него в этом рассказе только одна фраза: «Всё это очень походило на сказку».

Походило — но сказкой не было: это и есть автоописание творческого метода, а текст только тогда и достигает определённого уровня, когда содержит такое автоописание. Шукшин всю жизнь писал как бы сказки, иногда в совершенно лубочной технике; не зря, говорят, его сочинения нравились Проппу. То есть он берет классическую сказочную схему — и выворачивает её наизнанку, резко меняет финал, переставляет акценты. Получается довольно жестокая пародия на классический сказочный сюжет, оставляющая читателя в горьком недоумении: то ли его обманули, то ли сам автор горько обманулся и теперь всем мстит, включая читателя; а может, это и есть настоящая правда о жизни, и с ней теперь надо как-то жить.

Все шукшинские сюжетные схемы, с точки зрения «Морфологии сказки», это сказки наоборот, где традиционная схема ломается, а обычный сказочный хеппи-энд подменяется жестокой насмешкой, иногда пародией, а иногда трагедией. «Охота жить» — классическая история про то, как добрый одинокий поселянин своим хорошим отношением перевоспитывает разбойника. Но у Шукшина разбойник стреляет в благодетеля и не перевоспитывается. В «Крепком мужике», «Мастере», «Суразе» классический положительный герой оборачивается либо зверем, либо неудачником. «Вянет, пропадает» — история о том, как не встретились два одиночества, то есть встретились, но говорить им не о чем, и такие они жалкие оба! Только умный едкий мальчик, сын героини, всё понимает и недобрым глазком на всех смотрит. «Чередниченко и цирк» — история о том, как Иван-дурак полюбил Василису Прекрасную, но, так как он действительно дурак, она его послала в сексуально-пешеходный маршрут и, в общем, правильно сделала. Таковы все мрачные сказки Шукшина, и даже рассказ «Верую» — совсем не о том, как герой пришёл к вере, а о том, как он напился да и пустился в пляску с попом. И эта пьяная пляска вместо истинной веры — отличная метафора русской жизни: тоже, конечно, красиво, а всё-таки не то.

3

Актёр он был востребованный, хотя и непрофессиональный; Ромм всё-таки учил совсем другому, но Шукшина стали приглашать на роли положительных героев. Как прозаик он тоже был вполне успешен. В шестьдесят третьем выпустил первую книгу рассказов «Сельские жители» и запустился с экранизацией собственных рассказов «Живёт такой парень». Там он не играл — пригласил Куравлева, потому что на роль Пашки Колокольникова нужен был именно такой простодушный, даже придурковатый типаж. Но в «Таком парне» уже была вечная шукшинская подковырка: вот есть такой, именно простоватый, сельский малый; вот он в критический момент, совершенно внезапно, совершает подвиг и чуть было не гибнет (интересно, кстати, сопоставить проблематику и режиссёрскую манеру фильмов Шукшина «Живёт такой парень» и Иоселиани «Жил певчий дрозд» — придурковатый горожанин Гия у Иоселиани даже подвига не совершает, только гибнет, от него вообще ничего не остаётся, кроме кепки на гвозде). А как он дальше-то будет жить? Что у него там внутри, у Колокольникова? Но это никому не нужно, и даже городская журналисточка (её сыграла Ахмадулина, с которой у Шукшина случился кратковременный роман) ни о чём толковом не может его расспросить. Он для неё совершенная загадка, а она для него — объект эротических фантазий, но и только. Вообще представитель народа нужен тогда, когда требуется подвиг или когда надо написать о типичном представителе статью. А сам по себе он никому не нужен и не интересен, и делать ему, в общем, нечего — знай гоняй машину по большому тракту, через плоские пейзажи, через бесконечную степь, мимо редких чайных. И потому здесь уже было послевкусие — какая-то ровная, как эта степь, загадочная тоска.

Почему Шукшина любили поначалу — очень понятно. Он был как Горький — пророс к нам из толщи, из гущи и сейчас расскажет нам, как эта толща живёт. Поначалу его карьера складывалась очень благополучно; он написал даже роман, который был совершенно не в его стиле и вкусе, но без большого романа молодой талант как бы не получал окончательной легитимации. Роман, однако, странный: слишком традиционный по фактуре, как писал Лев Аннинский, и слишком революционный по проблематике. Формально «Любавины» — текст из того же разряда, что и канонические для советской прозы «Строговы» Маркова: роман о революции, Гражданской войне и классовой борьбе в деревне. Начало действия — 1922 год. Зачин традиционный, восходящий ко всем советским крестьянским эпосам и прежде всего к «Тихому Дону»: «Любавиных в деревне не любили. За гордость». Картины сельского быта отсылают к тому же источнику: «Завтракали все вместе. Во главе стола — Емельян Спиридоныч. По бокам — сыны. Ели молча, аккуратно и долго. Сперва была лапша с гусятиной, потом жареная картошка со свининой».

История о раскулачивании спесивого рода Любавиных, вступивших в борьбу с якобы сельскими учителями, а на самом деле гэпэушниками,— вполне кинематографична, с виду традиционна, но на деле загадочна. Шукшин отца почти не помнил, но по рассказам матери это был человек угрюмый, неласковый, страшно сильный, не любивший ни попов, ни большевиков. Аннинский полагает, что Разина своего Шукшин писал с него — каким предполагал; в «Любавиных» Макар как раз такой. Там много, кстати, и других его будущих героев — сельских чудиков, талантливых и неуживчивых. Правда, написано всё это ещё не шукшинским языком — таким, что ли, осанистым и кряжистым, каким полагалось писать сибирские эпопеи с густым бытом. Первый том романа был сначала одобрен, потом отвергнут «Новым миром», в результате появился в «Сибирских огнях» и отдельной книгой; как ни странно, большинство рецензентов рукописи — писатели почвенного клана — книгу как раз пытались зарезать. Придирались они к мелочам: сапоги, мол, в избе не дегтярят, дробовых, мол, обрезов не бывает — и эти придирки маскировали главный предмет их недовольства: Шукшин писал не ту деревню, какую им хотелось. Не идиллическую, как у одних (условно-белых) и не бунтарскую, как у других (условно-красных). А какую-то третью, таящую совсем другие чувства: сила в ней есть, но зависеть она ни от кого не хочет и почти ни в чём себя не проявляет. Иногда устроит бунт, а потом опять ходит тихая, молчаливая. Никого не любит.

Вторую часть «Любавиных» Шукшин написал, но печатать не стал. Придумал очень интересный ход — примерно как у Пристли в пьесе «Время и семья Конвей»; там первый и третий акты происходят в прошлом, а второй в будущем, чтобы видно было, чем всё кончилось. Тогда третий акт, с возвращением в прошлое, смотрится уже совсем по-другому: понятно, как плохо всё будет, но ничего уже не изменишь. Шукшин отнёс действие второго тома не к тридцатым, как предполагалось, а к пятидесятым, то есть минуя террор и войну; герои почти все новые, только с прежними фамилиями, и мы понимаем, что это другие люди, люди без корня. Получился бы — если б он тогда решился эту вещь напечатать — стереоскопический эффект: вот что выросло на этом пепелище. Издал он из всего второго тома только одну небольшую часть — повесть «Там, вдали», не вызвавшую почти никакого отклика и сегодня, кажется, забытую. А между тем повесть сильная и печальная. Там главный герой, Пётр Ивлев, мужик задумчивый, несколько платоновский, влюбляется в красавицу Ольгу, а чего нужно Ольге — непонятно.

И всем героям Шукшина нужно непонятное, и всё это потому, что они люди без корня, с перебитой историей, с разрушенной преемственностью. Что-то такое случилось — то ли большевизм, то ли крепостничество,— что своей воли у этого народа нет, всё время ему мешал какой-то внешний враг, но не иностранный, а иноприродный. Своей бы волей жить и жить, но не получается. А по чужой — и работать неинтересно, и песни не поются. У Шукшина было несколько попыток ответить на вопрос об этом враге. И великим писателем он стал именно потому, что попытки эти вывели его на совершенно новое знание о России. Прежними ответами он не удовлетворился и потому ни в стане горожан, ни в стане деревенщиков своим не стал.

4

Обычно на вопрос о причинах российского неустройства отвечали так: с точки зрения горожан, виноваты во всём социальные условия; с точки зрения деревенщиков, виноваты были горожане.

Вопрос об отношении Шукшина к городу — серьёзный и непростой. Из некоторых рассказов, главным образом ранних,— ну, скажем, из автобиографического «И разыгрались же кони в поле» — вроде как видно, что города он не любил или по крайней мере не принимал. Но считать, что город во всём виноват, настоящий сельский житель не может, потому что в этот город он всегда стремится и в конце концов переезжает. Он мучительно тоскует по Родине, по косьбе и песне, и эти штампы иронически обыгрываются в зачине жёсткой пародийной ленты «Печки-лавочки». Как раз эта чёрная комедия, которую Шукшин считал своей лучшей киноработой, знаменует собой поворот в его творчестве: это издевательство над попыткой решить русский вопрос простейшим способом, перевалив всю вину на горожан, сквозь высокомерных и ленивых. Иван и Нюра, отправляющиеся с Алтая на курорт,— герои для Шукшина новые: это умные, хитрые, насмешливые крестьяне, которым претит городское представление о народе. Они не терпят ни снисходительности, ни умиления. Они простодушны, конечно, поскольку доверчивы — но ничего идиллического в них не осталось, они сложнее и дальновиднее, чем принято думать. Живут они, правду сказать, неважно — отсюда и насмешка в ответ на вопрос городского профессора: что, спрашивает он, весело живётся? Уж куда веселей, отвечает Иван, бывало, целый день с утра как примемся хохотать, всей деревней смеёмся, водой отливают!

Городские, конечно, у Шукшина часто выглядят халявщиками, почти сплошь спекулянтами, в лучшем случае самодовольными наглецами, но беда России не в них, и большинство его героев — это именно деревенские, перебравшиеся в город, так и не освоившиеся в нём. Те дураки, которые считают городских главными виновниками собственной неудачливости и вечно упрекают их в высокомерии, выведены в образе Глеба Капустина из хрестоматийного рассказа «Срезал». Тут все хороши: и городские, у которых не ладится разговор с прежними одноклассниками, и сами эти одноклассники, которые изрядно оскотинились за двадцать лет, и Глеб Капустин, который прежде всего жесток, а потому никак не тянет на выразителя авторской позиции. Вот этот «срезальщик», который, к радости недолюбливающих его односельчан, хамит приезжим,— это в известном смысле автопортрет Шукшина, но автопортрет недружественный, враждебный, даже, пожалуй, самоубийственный. Это и есть поздний Шукшин.

Большевики не виноваты, потому что — это и в «Любавиных» видно — до всяких большевиков деревня была расколота, и одни других страстно ненавидели. Не большевики ведь начали Гражданскую войну — они её только выпустили наружу. Горожане не виноваты, потому что горожане — это бывшие селяне. Виновато нечто иное, лежащее глубже, и ответ на этот вопрос даёт роман-сценарий, или кинороман, «Я пришёл дать вам волю». В самом его названии читается горький, невысказанный вопрос: «А вы?!» И сценарий об этом, как и поэма Есенина «Пугачёв». Я вам волю дать хотел, а вы меня же — вязать?! Вся история эта, которую Шукшин хотел любой ценой поставить, а потом с кино завязать вовсе,— она как раз про то, что воля не нужна. Что тех, кому она нужна,— единицы. А большинство, конечно, и песни потом сложит, и будет петь их в любом застолье — но подниматься вслед за атаманом не хочет и при первой возможности его предаст. Для Шукшина это была работа принципиальная, он и сыграть главного героя хотел сам, и только потому согласился играть у Сергея Бондарчука в фильме «Они сражались за Родину», что надеялся с помощью Бондарчука и Шолохова эту картину пробить. Шолохов, думаю, уже мало что понимал, но масштаб шукшинского таланта был ему виден. А Бондарчук твёрдо обещал помощь — и, думаю, сдержал бы слово, но Шукшин до запуска картины не дожил, умер во время съёмок шолоховской экранизации в сорок пять лет.

5

История Разина была более прямой, более наглядной версией современной притчи про Егора Прокудина, которую Шукшин не то чтобы не любил, но как-то не принимал всерьёз. Для него это был способ укрепить статус, не более того. «Калина красная», в принципе, обычный лубок, в этом жанре он работал часто и с удовольствием, но главным для себя его не считал. Показательно тут то, что народный герой, который в «Таком парне» был ещё вполне себе балагуром и свойским малым, а в «Печках-лавочках» обычным законопослушным крестьянином, едким, насмешливым, но опять-таки свойским,— становится уголовником; и не потому, что Прокудин оторвался от корней и уехал в город, а потому, что в деревне ему делать нечего. Да и в городе, как показывает знаменитая и лучшая в фильме сцена «Народ для разврата собрался»,— тоже. Он принадлежит к той породе, которой в стойле тесно. Он человек талантливый, насмешливый, умный, и путь ему один — в преступники. А оттуда уже не вернуться — убьют свои. Вот эта метафора — «убьют свои» — она для Шукшина довольно значима: это не внешние враги и не социальные условия, это просто с народом что-то такое случилось, он отторгает, выкидывает из своей среды, а потом и убивает всех, кто не умеет жить со всеми и как все.

Об этом странном и роковом изменении в народном духе тогда же спел Высоцкий в песенной дилогии «Очи черные». «Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих, продувных ветрах?» А это теперь такая Россия. А где же она настоящая? Она, говорят, была когда-то, но закисла, заболотилась, «затарилась, затюрилась, зацвела жёлтым цветком», как сказал тогда же Аксёнов в «Затоваренной бочкотаре». А когда же это с ней случилось? А вероятно, тогда, когда она не захотела воли, когда страх в ней оказался сильнее ума и свободолюбия, когда она выбрала воздержание от истории вместо делания истории — и с тех пор пошла по кругу, сжирая всех своих лучших сыновей примерно в одном и том же возрасте. Она их страстно любит и посмертно чтит — но сначала всё-таки съедает.

Когда именно Шукшин начал это понимать, когда в его творчестве вместо ровной силы зазвучала надорванная струна, трагическая и насмешливая нота? Может быть, когда он начал сталкиваться с цензурой — и в кино, и в литературе; или когда нравы кинематографической среды — вообще-то более лояльной к таланту, более братской, чем писательская,— внушили ему мысль о всеобщей зависти и высокомерии; а может быть, с каждым новым приездом на Алтай он всё лучше понимал, до чего деревня не похожа теперь на прежнюю, до чего она выродилась. Шукшин был самым отчаянным и даже, пожалуй, злорадным разрушителем мифа о сусальной России — точней, летописцем того, как есенинщина переходит в уголовщину, как патриотическое сливается с блатным; но где настоящая Россия — он не видел, и никто не видел. Где-то она, несомненно, была, если рождала таких, как Шукшин,— но когда, в какой момент сбилась с панталыку, мы и сегодня сказать не можем. В сказке «До третьих петухов», опубликованной посмертно, Шукшин с настоящей, адской злобой высмеял всех: и почвенников-патриотов, и западников-профессоров,— но Иванушка его теперь живёт только в книжке, в библиотеке, и оживает только по ночам. Это вырождение мифа неизбежно там, где людям не нужна воля — ни в философском смысле, как желание, ни в фольклорном, как свобода. Сами выбрали и сами кушаем.

Конечно, рано или поздно этот морок закончится, и тогда, как называется его последняя повесть, «А поутру они проснулись». Но что тогда будет — мы не знаем, потому что вещь эта незаконченная. И пока у нас вместо чувства Родины — только чувство неутолимой тревоги, сосущая пустота, настырное беспокойство, которое заставляет одних спиваться, других продаваться, а третьих раньше срока помирать, оставляя по себе три тома очень хорошей прозы.

6

Под занавес предметом нашего рассмотрения станут два почти одновременно написанных рассказа двух знаменитых, но редко сопоставляемых Василиев: «Дикой» Василия Аксенова (1965) и «Упорный» Василия Шукшина (1973). Что такое для истории, тем более недавней, восемь лет — особенно в том вязком времени, которое уже тогда называли застойным?

Шукшин старше Аксёнова ровно на три года. Были ли они знакомы? Это кажется почти неизбежным: оба были знаменитыми и, думается, лучшими новеллистами своей эпохи; оба работали в кино (Аксёнов даже снялся в экранизации собственного «На полпути к Луне», но альманах по трём его рассказам лёг на полку); оба были влюблены в Ахмадулину, причём Шукшин, снявший её в «Таком парне», даже и неплатонически, о чём язвительно сообщил тогдашний ахмадулинский муж Юрий Нагибин. Оба вращались в одном, весьма тесном кругу московской литературной богемы, оба периодически уходили в запои и одновременно наглухо завязали (Шукшин — в 1968-м, после рождения младшей дочери, Аксёнов — в 1969-м, после нескольких тяжёлых срывов) — а между тем нет ни только ни одной совместной фотографии — может, где-то есть? вот посмотреть бы!— но и ни одного мемуарного свидетельства о их контактах. При этом в критических статьях о русском рассказе их нередко перечисляли через запятую. Вот странность — что угодно можно себе представить в бурные шестидесятые и пьяные семидесятые, но совместно пьющих Аксёнова и Шукшина — никак. В аксёновском алкоголизме многое было от праздника, карнавала, в шукшинском — от трагедии, он пил с надрывом, и уж кем-кем, а компанейским человеком не был. Взаимных отзывов — во всяком случае публичных — не сохранилось: непубличные слышал общавшийся с обоими Евгений Попов. В интервью на шукшинском фестивале он рассказывал:

«У меня два учителя — Аксёнов и Шукшин, два Василия. Причём я с Аксёновым беседовал много о Шукшине.

— А что Аксёнов говорил о Шукшине?

— Что он замечательный писатель, но тёмный человек. Тёмный. Я ему доказывал, что это не так. Посмотри, говорил, у тебя в рассказе «На полпути к Луне» Кирпиченко — совершеннейший шукшинский чудик. Я думаю, что Аксёнова в какой-то степени убедил, я ему говорил: «У вас даже биографии одинаковые. У тебя родители сидели оба, а у Шукшина отца расстреляли. А то, что тёмный он,— что же он, тёмный, такие фильмы снимал?»»

(Два учителя — Аксёнов и Шукшин — высказывание обязывающее, и легко было бы сострить на тему «у семи нянек…», но боюсь, речь тут о более глубокой драме. Шукшин и Аксёнов — две России — не очень-то совместимы в одной системе ценностей. Но это я уже начинаю анонсировать выводы, к которым читатель должен прийти самостоятельно. Под «темнотой» Аксёнов разумел, конечно, не малообразованность, а шукшинскую глубокую недоброжелательность, даже озлобленность, о которой сам Попов говорит выше.)

В книге об Аксёнове, состоящей из диалогов двух его младших друзей — Попова и Кабакова,— есть единственное известное мне внятное сопоставление великих тезок:

«Е.П.: Вот Аксёнов — это драма, а Шукшин — всё-таки трагедия. «Жена мужа в Париж провожала» — трагедия, а «На полпути к Луне» — драма. И вообще — у Шукшина в рассказах такое творится, если хорошенько приглядеться! (…) Ты представляешь, как бы Шукшин написал рассказ по аксёновскому сюжету? Ну вот, например (из «Ожога»), как два мужика спьяну покупают у буфетчицы бутылку дорогущего коньяка «Камю», буфетчица очень довольна, что наконец какие-то дураки взяли бутылку, которую она год никому не могла втюхать. Тем не менее она тут же звонит куда надо и стучит на подозрительных проходимцев с деньгами. Ведь это вполне мог бы быть рассказ, написанный Шукшиным.

А.К.: Шукшин — реалист, а Аксёнов — романтик. И я тебе знаешь, что скажу? То, что пытался излагать деликатно, ляпну попроще и погрубее. У образованных, которые с одними бумажками работают, кругом вообще всё прекрасно. А простой человек, который вкалывает на земле или на заводе,— у него более трезвый, более холодный, более реальный взгляд на жизнь. Так всегда было».

В этом замечании Александра Кабакова уже есть все предпосылки для верного понимания таинственного диалога, который случился между Аксёновым и Шукшиным в их рассказах о гениальном сельском самородке и вечном двигателе. Допустить, что Шукшин не читал «Дикого» и ответил на него бессознательно, очень трудно: рассказ, как вся тогдашная аксёновская новеллистика, появился в «Юности» и был даже торжественно включён в юбилейный сборник к десятилетию журнала (после чего долго не перепечатывался — напечатать такое даже год спустя было уже непросто). Если же это совпадение непреднамеренное,— «тогда, друг мой, ещё чудесней», по-кушнеровски говоря; но тогдашние кумиры следили друг за другом внимательно и ревниво.

Фабулы сходны — сельский самородок изобретает вечный двигатель,— но оркестровка резко индивидуальна: у Аксёнова Дикой появляется в последней трети рассказа, а первые две повествуют о возвращении в родные места — чисто посмотреть, после сорока лет разлуки,— персонального пенсионера, проживающего ныне в Новых Черёмушках, свежепостроенном и комфортном московском районе. В рассказчике по имени Павел опознаётся отец Аксёнова — бурная революционная молодость (с непременными теплушками, вшами, влюблённостью в красавицу-комиссаршу, интеллигентную дочку директора гимназии), крупная должность и личный «форд», ожидаемый и всё равно внезапный арест, лагерь, ссылка, полная реабилитация, беспокойная — ибо неравнодушная — старость под опекой дочери и зятя (в зяте вроде как угадывается Василий Павлович, много разъезжающий по заграницам и, на взгляд старика, чересчур насмешливый; в рассказе они с женой фигуристы). Старик осматривает ничуть не изменившиеся родные места, встречается с товарищами детских игр (которые знают о нём только то, что он сел,— здесь точно угадано крестьянское внимание к главному и самому травматичному, а возможно, и оттенок лёгкого злорадства: высоко залетел — больней падать, как говорила рассказчику ещё его мамаша, отказавшаяся сесть в «форд» при посещении сына в середине тридцатых).

Вся эта неизменная сельская жизнь, в которой, однако, старик въедливо подмечает различные неустройства, низкую и нерациональную оплату труда, скудость на грани нищеты, описывается с обычным аксёновским умилением, без злости; даже в «Острове Крыме», в знаменитой сцене с кликушей в автобусе, ужаса и умиления поровну. Но ближе к финалу старик Павел, успевший с ветеранской своей партактивностью во всё вмешаться и сменивший городскую шляпу на сельский картуз, встречает вдруг Дикого — теперь тоже старика, а когда-то сельского мальчишку Адрияна Тимохина, который всё что-то ладил у себя в сарае из ремней, дощечек и колёс, а злые сверстники напали на него и всё изобретение разорили. Дикой так и прожил всю жизнь в колхозе, в одиночестве и бедности. (Тут просматривается ещё один диалог с современником — убогая, неприглядная, даже зловонная изба Дикого напоминает жилье Матрёны из солженицынского «Двора»; сам Дикой такой же болезненный, одинокий и нищий, как она; полемика вполне сознательная — у Солженицына рассказчик радостно отмечает, что в избе нет радио, а у Дикого оно как раз есть, и наполняет убогую избу звуками огромного мира.) Глядя на Дикого, его скудное жилище и одинокую жизнь, рассказчик несколько раз радостно замечает, что свою-то биографию, даже и столь бурную, он всё равно не променял бы на это тихое сидение в рязанской избе,— но тут Дикой ведёт его в сарай, а в сарае, представьте себе,

«я увидел ту хитрую машину, которую когда-то мы разломали в баньке. Конструкция была всё та же в принципе, но только более сложная, более величественная. Машина была в движении, вращались колеса, большие и малые, бесшумно двигались спицы-рычаги, тихо скользили по блокам ременные передачи, и только слабо пощёлкивала маленькая дощечка».

— Зачем это?— спрашивает Павел.

— Просто, Павлуша, для движения,— отвечает Дикой, и глаза его «страшно сверкнули».

— Давно ты её пустил?

— Очень давно.

— Что же это? Вечный двигатель?— спрашивает Павлуша, холодея.

— Кажись, да,— шепчет Дикой.

При всех штампах — неизбежных и, вероятно, намеренных, как бы убаюкивающих сознание цензора и чересчур проницательного читателя,— мысль аксёновского рассказа глубока и неочевидна. Пока на поверхности бурлят страсти, русская жизнь движется благодаря вечному двигателю крестьянского быта и — глубже — благодаря святости отдельных «тихих людей», праведников, как у Солженицына, или фанатичных изобретателей, как у Аксёнова. Проблема в том, что эта вечность,— которую они обеспечивают своим подвижничеством,— грязна и малопривлекательна, и Павел вздрагивает от ужаса, представив, что мог бы прожить такую жизнь, никуда из своего Боровского не уйдя. Это вечность, да,— но на хрена, собственно, такая вечность? «Постоянство веселья и грязи», да и веселье, прямо сказать, проблематичное. Сельская жизнь у Аксёнова почти так же идиллична, как в напечатанной три года спустя «Бочкотаре»,— но «Бочкотара» уже чистое издевательство. С Боровским ничего не сделается, и не сделаешь с ним ничего, ни утопия, ни антиутопия тут не сбудется,— но умиляться этому, если честно, хорошо вчуже.

В рассказе Шукшина, прямо он отвечает Аксёнову или нет, русский вечный двигатель остановился; точней, он и не двигался.

Изобретатели похожи даже внешне. Дикой выглядит непривлекательно:

«Лик его был бугрист и неотчётлив, выделялись крупный нос и густейшие полуседые брови, из-под которых лишь изредка поблёскивала капельная голубизна… Был он мало опрятен, кое-где серая его туальденоровая рубаха была порвана, а кое-где зашита грубыми стежками, а в уголках его рта запеклась слюна. Словом, не ахти какой приятный человек сидел передо мной».

Моня Квасов значительно младше, ему 27, он тоже одинок (живёт с бабкой), неухожен и бугрист:

«Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдалась вперёд, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый».

Правда, новый праведник уже не может быть тихим святым — он обязан быть фанатиком: если Моне втемяшится какая мысль — «колом её оттудова не выбьешь», как об этой черте своих мужиков за сто лет до Шукшина писал Некрасов. Впрочем, поскольку во всех шукшинских чудиках есть авторские черты — Шукшин спешит своего «Упорного» оправдать:

«Вся-то строптивость Мони, всё упрямство его — чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием».

С таким недоверием окружающих сам Шукшин, тоже самородок, сталкивался слишком часто: помните, кого не хотел Ромм брать на свой первый курс 1954 года? Двух знаменитейших выпускников — Тарковского и Шукшина.

Моня начал делать свой двигатель потому, что прочёл книжку о принципиальной невозможности вечного движения. Он стал по ночам задумываться о вечном двигателе на основе колеса — ему сразу представилось именно колесо, и цикличность, замкнутый круг русской жизни тут пойманы безупречно. Наконец он выдумывает конструкцию колеса, которое бы само себя вертело, и хочет ею с кем-либо поделиться; в рассказе действуют три образованных эксперта — инженер, его жена-учительница и учитель физики. Диалог Мони с инженером несколько напоминает разговор Глеба Капустина с заезжим математиком, бывшим односельчанином, о шаманизме:

«— Как сейчас насчёт этого думают?

— Да кто думает-то?— стал раздражаться инженер.

— Учёный мир… Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?»

Инженер резко осаживает Моню, говоря, что тот зря проучился девять лет (в школе и техникуме), а потом уезжает на мотоцикле. Не найдя понимания у первого слушателя, Моня идёт к следующему — раз инженер уехал, пусть чертёж рассмотрит его хорошенькая жена, математик. Жена тоже уверена: «Не будет колесо вращаться». Но именно она задаёт главный вопрос:

— А вам нужно, чтобы оно вращалось?

Вопрос этот на первый взгляд то ли наивный, то ли издевательский (хотя она как раз трогательно серьёзна). Тут мы и догадываемся, что речь не столько о вечном двигателе, сколько о мироустройстве, о Монином мироздании, которое почему-то не хочет крутиться — а ему надо, чтоб крутилось. Моня не хочет, чтобы умирала его бабка, вечно ведущая разговоры о смерти (хотя она на самом деле крепкая, жилистая, даже весёлая старуха); хочет, чтобы стояла изба, давно обветшавшая; вообще хочет, чтобы его сельский мир крутился — а между тем его явно слишком многие приговорили, и злость на этих людей становится вечным двигателем его собственной жизни. Почему надо похоронить проблему? (С той же злостью герой другого семидесятнического текста — самодеятельный мыслитель Сапожников из романа Михаила Анчарова «Самшитовый лес» — набрасывался на теорему Ферма.) Почему никто не верит в то, что эта жизнь, окружающая Моню, кому-то нужна? Вам нужно, чтобы она вращалась?

Потом доброжелательный учитель, из поволжских немцев, объясняет самородку, что колесо у него покрутится да и встанет — из-за силы трения. Моня не верит, сооружает свой двигатель (разобрав для этого велосипед) — и убеждается, что ничего не крутится. Он уже и руками раскручивает свой маховик — а всё без толку. Здесь у Шукшина вечный его инвариантный сюжет — человека, полного радости от собственных, пусть и ничтожных, открытий и свершений, тормозит всё то же трение: злость и душевная глухота окружающих («Шире шаг, маэстро!»), бюрократия и тупость начальства («Мастер»), пошлость («Сураз»). В рассказах Шукшина вечно кто-то кого-то «срезает», самородку не желают верить, самодеятельный художник подвергается разносу профессионала («Пьедестал») и даже мещанина-дурака с его единственным в жизни романтическим порывом («Чередниченко и цирк») ужасно жалко. Видимо, это трение — его личная, слишком давняя боль (в кинематографе он чаще сталкивался с цензурой, чем в литературе, и высокомерие коллег — реальное или кажущееся — его тоже изводило). В конце концов вся подлинная Россия истёрлась, истратилась в этом противодействии; вечный двигатель тоже останавливается.

Правда, к рассказу — трудно понять, для самообмана или для отвода потенциальных критических упрёков в чрезмерном пессимизме,— приделан такой оптимистический как бы хвост: вечный двигатель Квасова не состоялся, но вокруг-то продолжается вечное движение! «От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега… Всю ночь чего-то беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. На середине, на быстрине, поблёскивала её текучая спина, а здесь, у берега, она всё шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо — шёпотом». Река тычет, солнце встаёт, жизнь, тек-скеть, продолжается, и Моня начинает даже строить планы:

«Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей — трёх примерно и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на всё спокойно, снисходительно, чуть насмешливо».

Но ведь если герой обретёт покой, встроившись в это вечное течение жизни,— разве это не будет остановкой, гибелью, сдачей на милость тому самому трению? И разве вечный двигатель солнца, которому он умиляется в конце, заменит ему ту идею, над которой так добродушно посмеялся учитель? Это ранний Шукшин времён «Любавиных» ещё утешился бы этим круговращением жизни; а позднему — резкому, исхудавшему, постоянно раздражённому, озлобленному на всех, кроме ближайшего круга,— такой финал не мог не показаться компромиссом: «Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту… Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. люди, милые люди… Здравствуйте!» Это — подлинный голос упрямца Квасова? «Радости подсчитывают, удачи»… Что тут хорошего?

Двигатель русской жизни остановился. И то вечное движение — неосмысленное, машинальное,— которым окружена эта роковая неподвижность, лишь подчёркивает её. Природа движется, а человек в ней застыл; и эта природная вечность — не утешение, а живой укор. Поистине, романтик Аксёнов верил в то, что русские колёса не остановились, шуршат приводные ремни, щёлкает дощечка, отсчитывая годы; реалист Шукшин видел, что всё ушло в трение, и единственное, что удалось Моне Квасову,— сломать велосипед. Это лучше, конечно, чем изобретать его, но тоже, если вдуматься, не шибко радостно.

Любопытно, что оба названия — прилагательные (хорошо, субстантивированные), и оба не слишком комплиментарны. Один — Дикой, нелюдимый, одинокий, безумный; другой — не «упрямый», а именно «упорный», что ассоциативно включает в себя и «упёртый», и «упоротый». Но у Аксёнова эта дикость спасительна — ибо сохраниться и реализоваться может только тот, кто не даёт себя «сдвинуть». Упорство Мони Квасова не сулит ему ничего хорошего — жизнь, по Шукшину, всегда таких обламывает. Женится, успокоится, станет обычным тяжёлым человеком без порыва, с насмешливым взглядом. И никакого уже тебе двигателя.

Чтобы закончить с этим сюжетом: я не помнил рассказа Аксёнова и не думал о новелле Шукшина, когда в «Сигналах» описывал завод, который сам себя производит. Там все огромные цехи собирают огромное и таинственное «Изделие №16», которого никто никогда не видел; во главе завода — бессменный и бессмертный директор, мастодонт ещё советских времён. Само же изделие выглядит так:

«Перед Тихоновым стояла — но это не то слово, потому что непрерывно шевелилась,— бесконечная стена, которая жужжала, тикала и свистела ремнями; это была пятидесятиметровая в длину и шестиметровая в высоту плоскость, состоявшая, если вглядеться, из бесчисленных разноразмерных шестерёнок, зубчатых колёс, трансмиссий, пружин, ремешков, находившихся в непостижимо сложных связях. Все они крутились с разной скоростью, некоторые — беззвучно, другие — с щёлканьем и тиканьем, часть издавала музыкальный звон. Здесь, видимо, никогда не выключался синеватый свет, и в этом свете блестело идеально чистое, превосходно смазанное железо: эти блестящие шестерёнки казались столь же неисчислимыми, как звезды на небе, и само звёздное небо долго потом представлялось Тихонову набором таких же тесно связанных, непрерывно трущихся колёс, чей слабый отблеск едва долетает до нас. Если мир был как-нибудь устроен, он был устроен так.

Проследить хоть иллюзию порядка в этом раз навсегда запущенном механизме не мог, вероятно, и сам его создатель. Лучшей метафорой сложности и разнообразия не могла стать никакая электроника. Электроники тут и не было — всё крутилось на честном машинном масле, стиралось, заменялось, ни на секунду при этом не останавливаясь; все эти разнонаправленные вращения задавал один крошечный, наверняка невидимый валик — и всё металлическое мироздание начинало передавать его импульс, уменьшавшийся в бесконечном трении, но никогда не исчезавший до конца. Тихонов минут десять стоял, любуясь, то приближаясь на шаг, то отступая, ничего не понимая и не пытаясь понять. Ради этого стоило содержать завод, город, планету — которая, очень может быть, только благодаря этому ещё и вертелась. Сверкали железные звёзды, пели железные птицы, всё было беспричинно и взаимосвязано, не имело ни начала, ни конца, ни смысла, но страшно напряжено и бесконечно разнообразно».

То есть вечный двигатель есть и движется, но наша жизнь не имеет к нему отношения, и наш вклад в него нам непонятен. Как-то так.