СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

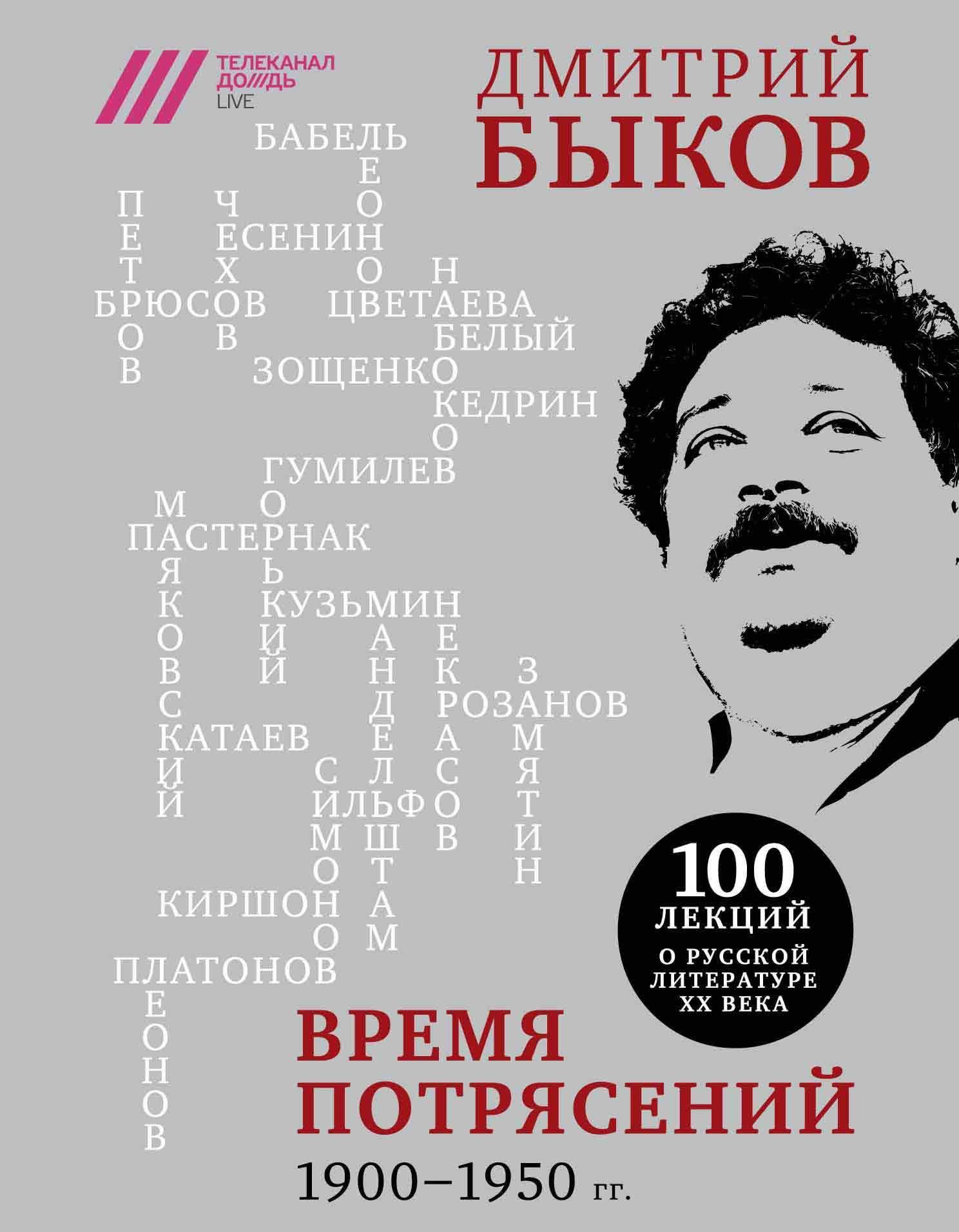

Быков Д. Время потрясений. 1900-1950 гг. 100 лекций о русской литературе ХХ века. 11 класс

Статьи "Мать" 1906" и "На дне" 1902".

Просмотр содержимого документа

«Быков Д. Время потрясений. 1900-1950 гг. 100 лекций о русской литературе ХХ века. 11 класс»

Максим Горький «Мать», 1906

Мы поговорим сегодня о главной, как мне представляется, книге 1906 года. Придётся нам опять вспомнить про Горького, поговорить про роман «Мать». Роман во многих отношениях – вот уж странно звучит такое слово применительно к нему – культовый. Культовая книга, вообще говоря, не обязана быть хорошей, она даже не обязана быть великой. Культовая книга – это предмет культа. То есть она попадает в анекдоты, и надо сказать, что анекдотов о романе Горького «Мать» существует множество. Достаточно вспомнить перестроечную шутку: только теперь, наконец, в наше время мы можем узнать полное название этого романа. Или, например, знаменитую шутку о том, что однажды вы уже написали очень своевременную книгу – роман «Мать». Не пора ли написать роман «Отец»?

Книга эта стала культовой по трём причинам, которые мы подробно разберём. Во‑первых, роман «Мать» – это не агитка, как её слишком часто представляли, а это, ни много ни мало, попытка нового Евангелия. Вы, вероятно, знаете, что в 1900‑е годы большинство русских интеллигентов искало Новый Завет и жило ожиданием третьего Завета. Мы говорили уже о том, что, скажем, с точки зрения Мережковского, Новый Завет – это будет Завет культуры. Вот был Завет закона – Ветхий, был Завет милосердия – Новый, теперь придёт Завет культуры, и новое человечество будет заниматься только главным своим делом – созидать культуру. Другие ждали, что новый пророк придёт из русских сект, и старательно изучали русские секты, которые были альтернативой официальной церкви. Надо сказать, что и Горький, в общем, очень сильно увлечённый в это время идеей богостроительства, утверждал, что Бога ещё нет, Бога предстоит только создать, и создаст его человек. И неслучайно в его повести «Исповедь», написанной два года спустя после «Матери», калеченое, параличное исцеляется, когда мимо церкви идёт рабочая демонстрация, – это типично горьковское чудо, типично горьковское мировоззрение. «Мать» – это попытка написать новое Евангелие, где вместо Бога‑отца будет другое божество, женское. Потому что, действительно, пора вместо Бога‑отца, с которым у Горького очень серьёзные разногласия, поставить во главу угла женщину, мать, милосердие. И может быть, потому у Горького и не получился роман «Сын», который должен быть, собственно, продолжением «Матери», история реального рабочего Петра Заломова. Так получилось, что «Мать» уже вобрала в себя всё самое главное – попытка Нового Завета, в котором миром будет править более гуманное, более мягкое, более, если угодно, простите за парадокс, человечное божество. Вот это первая причина популярности этого романа.

Вторая причина заключается в том, что «Мать», написанная в эпоху реакции – в 1906 году, очень точно этой реакции соответствует. Строго говоря, Горького спрятали в Америке, где он пишет эту книгу, спрятали после катастрофического неуспеха московского восстания в декабре 1905 года. Восстание разгромлено, Горький не просто принимает в нём активное участие, на его квартире хранится оружие, и он ближайший кандидат на арест, поэтому Горького вместе с небольшой компанией охраняющих его, помогающих ему большевиков, вместе с Марией Федоровной Андреевой, которая должна с его помощью собирать деньги на поддержание русской революции, его прячут в Америке, и в Штатах он проводит весь 1906 год. Я подробно потом расскажу, при каких трагических, отчасти фарсовых обстоятельствах роман «Мать» был написан, но для нас очень важно, что этот роман пишется в эпоху поражения.

Горький написал трагический роман о трагических временах. Это роман о поражении. Но в этом поражении такое величие, такая эмоциональная мощь, что, когда мы читаем «Мать», мы как бы приобщаемся к великому, к настоящей трагедии. Мы же прекрасно понимаем, что там будет. Там Павел Власов как раз на первых страницах этого романа матери говорит: «В этом дурного – нет. А всё‑таки для всех нас впереди – тюрьма. Ты уж так и знай». И в конце концов, мы насчет самой Ниловны не должны питать никаких иллюзий, если она даже и прозреет, а она прозрела, и если даже её и благополучно выпустят из тюрьмы, то всё равно Павла‑то не выпустят. Она уже засветилась на демонстрации, она засветилась на раздаче листовок. Но, в общем, ясно, что дальнейшая судьба опомнившейся, духовно выросшей Ниловны – это будет, конечно, трагедия, ей всего 40 лет, а у неё впереди ничего, или, во всяком случае, у неё впереди тюрьма тоже, как вариант.

Это роман о катастрофе. Там нет никакого бодряческого духа. Когда Ленин похвалил этот роман, похвалил якобы за то, что мать и сын вместе, как это прекрасно, я думаю, он его похвалил прежде всего за верно выбранный тон, потому что агитационное значение романа «Мать», оно не в том, что вот мы сейчас победим, нет. Оно в том, что мы не победим, а людьми мы уже стали – и в этом заключается наша главная победа. Я рискну сказать современным языком, что Горький перепозиционировал русскую революцию. Русская революция, главная, должна произойти не на улицах, а в умах. И вот роман «Мать» – он о духовном перевороте, в этом его величайшая правда. И никакими социальными переменами мы ничего не добьёмся, а мы должны в людях воспитать человеческое отношение друг к другу – это второе и очень существенное достижение романа.

И третья причина, по которой этот роман действительно читали, по которой этот роман стал настолько популярен в России. Конечно, Горький абсолютно прав, перенося центр тяжести в революции с социальных задач на задачи гуманитарные. И я бы даже рискнул сказать, что на антропологические задачи. Потому что когда на двух первых страницах абсолютно ритмизированной прозой, отчасти, я думаю, предвещающей опыты Андрея Белого, абсолютно вот этим ритмическим, почти некрасовским трёхсложным размером описывается фабричная жизнь, попойки, церковные службы, драки, пение скучных и некрасивых песен, мы очень легко можем приложить это и к собственному бытию. Давайте фабрику заменим на офис, а дальше будет всё то же самое.

Горький замахивается не на социальную несправедливость, вообще для того, чтобы, как вы знаете, прыгнуть на 3 метра, нужно разбегаться на 4. Горький замахивается на гораздо более серьёзную проблему, на то, что жизнь современного человека вообще неправильная. Это неправильно – все время работать. Труд – это проклятие человека. Кстати говоря, советская власть очень долго делала страшную ошибку: она все время говорила, что Горький – это поэт труда, что он воспеватель труда. Нет большего ненавистника труда, вообще работы, чем Горький. Он ни на одной работе не задержался дольше трех месяцев. Для него физический труд – всегда проклятие человека, и ученик его Шаламов очень точно это всегда повторял.

Для Горького нет ничего скучнее принудительной работы. Он готов писать сутками, рецензировать чужие рукописи днями и ночами напролёт. Но он совершенно не готов заниматься скучным, подневольным, бессмысленным, нетворческим трудом. Помните, что говорит Сатин: «Сделай так, чтоб работа была мне приятна, – я, может быть, буду работать… да! Может быть!» Конечно, все мы понимаем, какой работник из Сатина, из этого, в общем, карточного шулера. Все, кто знал Горького, находят огромное удовольствие, вспоминая, что Горький любил всякого рода пройдох, воров, проходимцев, – это для него было что‑то такое эстетическое, а скучный повседневный труд всегда казался ему уделом рабов.

Так вот «Мать» – это роман вовсе не о том, что свершится революция и каждый рабочий будет трудиться 8 часов и получать много белого хлеба. Конечно, не об этом роман. Это роман о том, что настоящая цель всякой революции – это избавить человека от рабства. Человек не должен каждый день подниматься по свистку, по звонку, по гудку, ходить на фабрику, возвращаться, ужинать и бить жену. Человек должен творить, мечтать, вечная мечта Чехова, помните? Как было бы хорошо, там говорится в «Доме с мезонином», когда молодые, праздные люди, у которых есть деньги, которым необязательно скучно работать, долго идут в церковь, потом возвращаются, радостно завтракают, ходят по саду, перекликаются. В общем, когда люди занимаются не работой, а радостью какой‑то сплошной.

«Мать» замахивается не на социальную революцию – это самое главное. «Мать» замахивается на революцию гораздо большего масштаба. Избавим человека от жизни, в которой он должен пахать за кусок хлеба, и главное – которая делает из него урода, которая заставляет его скучно ссориться с женой, колотить её, потом идти в дымный кабак, вкушать сомнительные радости этого кабака. «Мать» – это роман об ужасе, низости человеческой жизни, о том, что что‑то другое должно прийти ей на смену. Вот почему этот роман с таким наслаждением читали, потому что зажечь пролетариат разговорами о труде и капитале, об экономике, о необходимости экспроприации экспроприаторов – это совершенно неинтересно. Пролетариат можно зажечь мечтой, как мы помним, в замечательном фильме Чаплина «Новые времена», когда он стоит там, и на него свисают какие‑то тучные виноградные гроздья, и он их срывает с потолка. Вот этой мечтой можно зажечь пролетариат.

Пару слов об обстоятельствах, в которых, удивительно, эта книга была написана. Поехав в Америку, Горький очень быстро, он это умел вообще хорошо, он человек был харизматичный, быстро он успел всем понравиться, подружился с Марком Твеном, на которого произвёл самые лестные впечатления, много выступал, рассказывал о борьбе русских товарищей, о русском пролетариате. Мария Фёдоровна Андреева, тоже женщина изумительной красоты, которую все принимали за его официальную жену, выступала вместе с ним, зажигательно читала его стихи, в том числе знаменитого «Буревестника». В общем, всё было очень хорошо.

А потом один из эсеров, предположительно Николай Чайковский, хотя против него нет серьёзных улик, слил в прессу утечку о том, что Андреева не является женой Горького, представляете, какой разврат. И более того, она – его гражданская жена, а в России у него есть настоящая. Скандал, травля в прессе, из отеля им пришлось съехать, их платья и бельё собрали без их ведома, и эти лопающиеся буквально чемоданы выставили в холл отеля, их не пустили даже в отель, а пришлось это всё забирать большевикам‑товарищам. Горький переехал в писательское общежитие Нью‑Йорка, в прессе развернулась травля, и тогда неожиданно пришло спасение от простых американцев, которые так любят всяких изгоев и всегда защищают травимых.

Престония Мартин, простая американская фермерша, и муж её, тоже простой американский фермер и большой добряк, религиозные люди. Мартины написали Горькому письмо о том, что готовы его принять в своём поместье, которое называется «Соммербрук», и находилось оно непосредственно на канадской границе, и до ближайшего города, как Горький с упоением вспоминал, было скакать 25 верст на лошадях.

Вот они поселились в этой глубине типичного американского поместья, естественно, Горький английского не знал, и «Соммербрук» он немедленно переименовал в «Семми брюки» по аналогии звуковой, ему это очень нравилось. И вот в этом поместье они с Андреевой прожили те полгода, когда Горький писал «Мать». Писал он её в удивительных обстоятельствах, потому что туда приезжали довольно забавные люди. Большевик Буренин, приданный им непосредственно в помощь, был большой музыкант, играл Грига, и когда он за год до смерти Горького посетил его умирающего, Горький попросил сыграть что‑нибудь из Грига, вспомнить жизнь в «Соммербруке», самые счастливые свои времена. И тот сыграл ему песню «Сольвейг», которую Горький чрезвычайно сильно любил.

Приезжали два миссионера, недавно вернувшиеся из Японии, где они христианизировали местное население. Миссионеры были довольно весёлые ребята, невзирая на свою профессию. Она умела изображать танец на проволоке, а он под фортепиано плясал танец скелета. И вот в этой обстановке, в американской глуши, с танцем скелета, с одной стороны, и Престонией Мартин, простой и доброй женщиной, с другой стороны, она тоже очень любила негритянские танцы, научила Горького каким‑то простейшим па негритянского танца, объяснила ему, что такое соул, и т. д. Вот в этой обстановке писался роман.

Немудрено поэтому, что главным пафосом романа оказался поиск человечности, поиск человеческих отношений. Горького всегда безумно раздражает то, что в России все друг друга ненавидят: революционеры ненавидят друг друга, потому что у них абсолютно разные понятия обо всем, они все время спорят, и даже он, конечно, помня чеховский «Дом с мезонином», ввёл туда такую Сашеньку – абсолютную догматичку, похожую на чеховскую Лидию, мрачную, красивую женщину. И там, кстати, очень хороший разговор: мать говорит Находке, Андрею Находке: «А что эта Саша такая строгая? Все говорит: «Вы должны, должны». А Находка отвечает: «Это потому, что она дворянка. И они действительно должны, а мы хотим и можем». Вот это удивительная и очень приятная разница.

Кстати говоря, я рекомендовал бы всем эту фразу в повседневном общении: «Они должны, а мы хотим и можем». И действительно, для Горького идеал – это те революционеры, для которых революция – дело не насильственное. Понимаете, вот не дело долга, а дело веселья, какой‑то внутренней готовности. Это скорбный, конечно, роман, чего там говорить. И он выдержан весь в таких довольно траурных тонах, как и всё это поместье «Соммербрук», который весь – запущенная и полутёмная усадьба, ветки какие‑то всё свисают в окно, всё время приходится писать при свете. Но при всём при этом какая‑то радость есть, какая‑то радость оттого, что люди заняты своим делом и делают только то, что хотят. И хотя денег у них мало и перспектив никаких, они равны себе. И поэтому, когда Павел Власов всё время говорит о том, что они рады, они – счастливые люди. А она говорит, что они люди запрещённые. Власов же возражает, что они люди счастливые, потому что они это для себя выбрали. Вот это Горький подчёркивает очень верно. Люди, которые сами выбрали свою судьбу, на неё никогда не ропщут. Они делают то, чего они хотят.

И вот атмосфера свободы, которая есть в этом кружке, против атмосферы чего‑то злого, которая присутствует во всём остальном, атмосфера радости друг к другу, которая там есть, невероятно тактичных, чутко построенных отношений. Находка долго думает: признаться ему в любви к Наташе или не признаваться, потому что Павел ему говорит, что если будешь влюблен, то потеряешься для нашего дела. Вот тонкость, страх как‑то друг друга ранить, долгие размышления о том, как мягче, любезнее другу на что‑то намекнуть, – это совершенно другие отношения Горького мечтающего. Горький, который вырос в среде ненавидящих друг друга, забитых, страшно озлобленных людей. Он мечтает вот об этом пространстве взаимной нежности, взаимной уважительности. И кружковая атмосфера в «Матери» – это, наверное, одно из главных достижений книги.

В чём её явные минусы? Но об этом тоже, понимаете, надо говорить с учётом задач, которые автор ставит себе. Он же не ставит себе задачу – написать великое художественное произведение. В конце концов, Горький умеет писать великие художественные произведения. Вспомним «Городок Окуров» 1909 года, вспомним «Жизнь ненужного человека». Когда он занят чисто эстетическими задачами, воссоздаёт маленький типичный русский город или описывает скучную жизнь ненужного, действительно унылого человека. Он мастер, тут к нему не подкопаешься.

Но ведь «Мать» писалась с совершенно другими задачами. «Мать» писалась с единственной целью не дать деморализоваться, не дать, в общем, скурвиться и морально разрушиться первому поколению русской революции. Но русская революция не получилась, в 1905 году не получилась. Значит, надо написать книгу, которая бы держала человека в некотором нравственном тонусе. С этой задачей «Мать» справляется. Это в известном смысле не просто религиозный и не просто богостроительский, но это агитационный роман. Просто цели этой агитки в другом. Она в том, чтобы показать, что победа не всегда бывает быстрой, что она не всегда бывает окончательной. Более того, что победа может прийти через поражение.

Мы же понимаем, что Павел Власов все равно победил. Почему? Потому что он не спивается, в отличие от большинства, потому что он морально твёрд, потому что он выше собственной среды, потому что он не грешит перед собственной совестью. Для нас ведь победа Ниловны тоже очевидна. Почему? Потому что там прекрасно описана бессмысленная и беспощадная её жизнь до того, как её сын Павел ввёл её фактически в рабочий кружок. Это жизнь растения, жизнь забитого животного. У Ниловны есть вообще‑то все задатки прекрасного, свободного человека. Она была красавица, вспомните её, автор постоянно подчёркивает две детали – её высокий рост и её большие глаза, что очень важно. Глаза у Горького всегда подчёркиваются как зеркало души. Вот эти два окна мира. Она страшно любознательна. Она страшно внимательна к людям. В конце концов, ей только 40 лет, она ещё не жила. Ниловна – это довольно обаятельный образ, при том, что роман азбучный, при том, что автор всё время не показывает, а рассказывает, при том, что он всё время даёт какие‑то оценки.

Достаточно вспомнить, как он описывает игру на фортепиано, таким сиропом, таким мармеладом на нас повеет, но, действительно, когда Горький описывает плохих людей, он всегда очень убедителен и нагляден. Но как дело дошло до хороших, так сразу начинается какая‑то парфюмерная фабрика, ну невозможно, ни во что не веришь. И Наташа с её толстой пушистой косой, и Находка с его добротой и самоиронией, он говорит: «А может, вы и есть родная моя мать? Только вам не хочется в том признаться людям, как я очень некрасивый, а?» Все эти люди носят некоторый отпечаток горьковской такой слезливой сентиментальности. Но, ещё раз повторяю, мы не должны рассматривать это как реалистическую книгу. Он пишет агитационную поэму. «Мать» – это именно поэма, отсюда большое количество ритмичных фрагментов, которые по ней рассеяны.

Естественно, возникает вопрос о том, как эта книга соотносится с христианством. Там же есть мысль о том, что в бога не верю, а в Христа верю. Это очень важно для Горького. Горький, безусловно, такой стихийный христианин. Он отвергает церковь, он отвергает официоз. Но то, что христианство с его идеей самопожертвования, как он это называет, ограничением животного эгоизма, – это все ему очень близко. И поэтому главная коллизия романа, коллизия матери и сына – это коллизия глубоко христианская. И роман «Мать» повлиял даже на такие, казалось бы, далёкие от него тексты, как «Реквием» Ахматовой: «Магдалина билась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел».

Действительно, мы же понимаем, что, когда погибает Христос на Голгофе, когда его казнят на кресте, ведь скорбит не только отец, насылая бурю на Ершалаим, скорбит и мать, но туда никто не смотрит, даже Евангелие, и даже евангелисты отводят глаза от этой чудовищной трагедии. Страдание матери, жертвенный подвиг матери – это и есть главная тема Горького, потому что собственной матери он лишился довольно рано. И вы помните, наверное, что, когда мать Горького вторично вышла замуж, ведь Горького отослали к деду из‑за того, что он, тогда ещё Лёша Пешков, набросился с ножом на отчима, когда тот ногой в живот ударил беременную мать. Вот в этом факте горьковской биографии больше значения и смысла, чем во всех остальных, то, что он мать защищал с ножом и для него мать – это абсолютная святыня.

Вот говорят, что у Горького нет ничего святого. Есть, безусловно. Он, вслед за Некрасовым, видит прежде всего в мире слёзы бедных матерей. И поэтому роман его, конечно, он ещё и в защиту высшего звания матери. Нельзя не сказать и о том, что Горький здесь наследует традицию Островского, о которой очень хорошо сказал Добролюбов: «Известно, что самый сильный протест бывает тот, который вырывается, наконец, из груди самых слабых и терпеливых». Почему у Горького носительницей бунта становится мать? Потому что среди мужчин ему очень трудно найти идеал. Мужчина в России всё‑таки встроен в социальную иерархию, он больше боится, он, как правило, зверино жесток, как Михаил Власов, отец Павла, страшная фигура, вот этот с душой, заросшей волосом, который любил только свою собаку, кормил её из своей чашки. Страшный тип.

Для Горького, как ни странно, женщина – это единственный носитель какого‑то будущего. Женщина – единственный голос из будущего, потому что мужчина в России успевает струсить, исподличиться, потерять себя, согнуться, встроиться вот в эту лестницу. А матери терять нечего. «Душу воскресшую не убьют», а почему её не убьют? Потому что у этой души ничего уже нет, она все потеряла, она находится, в общем, на пределе человеческого, не скажу падения, на пределе человеческой забитости. И то, что вслед за главными авторами русской литературы Горький заставляет именно женщину стать началом бунтующим, – это, конечно, огромная заслуга и огромное достижение. Надо вам сказать, что очень многие люди, прочитавшие роман, хлынули в революцию.

Я, кстати говоря, всегда вспоминаю с радостью, как собственная моя мать в 1991 году вместе с другими работниками «Собеседника» во время путча раздавала листовки, хохоча, и повторяла всё время: «Душу воскресшую не убьют». Мало кто ненавидит роман «Мать», как она, потому что ей приходилось его в советской школе годами преподавать, но тем не менее, когда припёрло – мы это вспомнили, это было про нас. И действительно, это великолепно – мать и сын вместе. Это такая отдельная радость.

Мы можем, конечно, сказать, что этот роман плохо написан. Плохо, слащаво, жидко, и там очень много лишнего, он, конечно, многословен ужасно. Грех сказать, когда книга вышла в России не полным изданием, со страшными цензурными купюрами, этот пожар способствовал её украшению, она стала как‑то энергичнее. Но при всем при том глубоко не прав был Мережковский, когда говорил, что этим романом Горький нарыл над собой курган. Дело в том, что не за художественную силу, в конце концов, мы любим роман «Мать». Мы любим его за его непроходящую, за его остающуюся с нами человеческую трогательность. Это рёв, вой забитой души, вопль против унижения.

И ещё один есть в нём важный смысл, особенно актуальный сейчас. Горький, описывая жителей этой слободы заводской, всё время упирает на их покорность, на их безразличие к собственной судьбе. Они верят только в одно – что будут выходные, можно будет выспаться, напиться и подраться, а изменить ничего нельзя. Вот против этой общественной пассивности, против этого неверия роман «Мать» направлен на сегодня. И когда мы его читаем, мы прежде всего ощущаем себя униженными, мы ощущаем, что наша жизнь недостойна людей, недостойна звания человека. Может быть, именно в этом и заключено значение этого романа. Плохой, монотонный, стилистически неряшливый, какой хотите, но он заставляет человека посмотреть на свою жизнь и сказать: «Господи, и это моя единственная жизнь? Вот это я предъявлю Богу? Нет». И вот с этим «нет» этот роман и вошёл в русскую историю, и многим ещё поколениям русских людей он откроет глаза на истинное положение вещей.

Актуальный ли это роман? Есть ли параллели с сегодняшним днём?Есть параллели двоякого рода. Первая, как я уже говорил, – это страшная общественная пассивность, присущая всем реакциям. Это ощущение, что ничего невозможно изменить, что так будет всегда, что люди могут себе сделать только хуже. Это ощущение, которое живёт в слободе, оно да, оно делает книгу чрезвычайно актуальной.

И второй момент, который приближает, на мой взгляд, эту книгу к нашим временам. Там есть история про газету «Копейку», когда у рабочих стала эта газета издаваться, потом её закрыли, задушили, они перестали читать про свою правду, про свою жизнь, а Павел Власов сумел как‑то отстоять это дело и газету вернуть. Она, конечно, немножко про теорию малых дел, и, конечно, газета «Копейка» не сделает никакой большой перемены, но людям надо попробовать хоть что‑то одно, чтобы убедиться, что они что‑то могут. И в этом смысле, наверное, «Мать», с её теорией постепенного, очень такого медленного прогресса, она да, она работает, потому что быстро ничего не случится, свободу не подарят.

Потом, понимаете, вот в этой книге есть ещё действительно одна очень важная мысль, мысль, которая прямо не высказана, но которая мне очень близка. Это я всё возвращаюсь к любимой идее о том, что социальные перемены ничего не переменят, если не случится главного – если люди не задумаются о том, как безобразна их жизнь. Если они не начнут читать. Почему Павел сделан таким идеальным красавцем? Вот он стройный, тонкий, у него серьёзное красивое лицо, вот эти пушистые усы. Почему он таким сделан? Почему, когда мать смотрит на спящего Павла, её поражает его строгая красота? Почему он таким сделан? Горькому важно показать, как в забитом человеке внезапно эта красота расцветает, как быстро он становится другим. Вы помните, с чего начинается бунт Павла? Отец собирается его побить, а Павел, которому 14 лет, говорит: «Не будешь ты меня больше бить» и хватает молоток. Попытка вернуть человеку собственное достоинство в этой книге очень привлекательна, потому что Горький, ещё раз говорю, он в обрисовке положительного идеала всегда слаб и идеалистичен, но когда он показывает ужас повседневности – тут ему мало равных. Видно, как до зубной боли он это ненавидит.

Нелюбовь к труду сближает ли Горького с Есениным?Очень хороший вопрос. Нельзя сказать, что Есенин уж прям так ненавидел труд, он вообще не любил сельскую жизнь, а предпочитал город. Сельская жизнь была нужна для ностальгии. Но вообще вы правы. Почему‑то Горький к Есенину чувствовал страшную любовь и огромную близость. Вот он осуждал самоубийство в случае Маяковского, говорил, что это истеричный поступок, а про Есенина он нашёл какие‑то гораздо более человеческие, более добрые слова. Вот странно. Маяковский должен был быть ему гораздо ближе по духу, но он его, мало сказать, ненавидел. Просто действительно ненавидел. Он вписывал про него посмертно всякие глупости. Там в очерк о Ленине вписал негативную оценку его и что он не верит ему. Но это подробная и долгая история, он его очень не любил, может быть, как конкурента.

А к Есенину он чувствовал какое‑то невероятное родство. Может быть, отчасти потому, что по темпераменту они более или менее похожи. И кстати, у него хорошая фраза очень в очерке о Есенине, в мемуарном, что: «Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин. Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул её ладонью по спине, закричал: “Не смей целовать чужих!” Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими». Очень точная формула.

Вот я думаю, что и Горький, и Есенин чувствовали себя в мире страшно одиноко, чувствовали всех чужими. И в глубине души сильно не любили людей, оберегая, как им казалось, нежность своей души. Поэтому Есенин был ему близок, а Маяковский с его гораздо большим умом и гораздо более здравой программой жизни был ему враждебен. Отчасти потому, что Горький хотел Маяку покровительствовать, а Маяк очень быстро это перерос, и Горький со своим покровительством оказался неуместен. Помните, в автобиографии Маяковского, написанной, кстати говоря, в 1927 году, Горький мог её прочесть: «Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет». Сказано не очень красиво и, в общем, довольно высокомерно, поэтому Горький ведь любил тех, кто признавал его мэтром. Вот Есенин признавал, а для Маяковского он был равный, поэтому с Есениным его сближает многое, в том числе, конечно, и ненависть к любого рода рутине.

Да, и ещё одна вещь их сближает очень сильно – это любовь к матери, культ матери. Он немножко вообще присущ блатным, и есть в нём что‑то немножко такое фальшивоватое, но в случае Горького и Есенина, может быть, это единственный случай в русской культуре, когда это не выглядит пошлостью. И «Письмо к матери» Есенина и «Мать» Горького – это довольно близкие тексты. Правда, конечно, Есенин очень любил свою мать на расстоянии, а когда приезжал, ему не о чем было с ней говорить. Ничего не поделаешь, это общая трагедия всех эгоцентриков.

Вряд ли можно пропустить самую популярную русскую пьесу 1902 года, премьера которой прошла в декабре. Говорим мы, конечно, о «На дне». Пьеса пользовалась большой славой во всём мире, во всём мире больше даже, чем в России, потому что в России она была разрешена единственному театру – а именно МХТ. Во всём мире её ставили так, что только на немецкие, скажем, постановки РСДРП существовало с 1903 по 1905 год, поэтому Горького в партии весьма ценили.

Пьеса первоначально называлась «На дне жизни», Леонид Андреев убрал лишнее из названия, и так стало гораздо лучше. Пьесу Горький начал писать в 1901 году, и первоначальный её замысел резко отличался от того, что получилось. Горький вообще пьесы писать не очень умел, как это ни ужасно звучит.

Во‑первых, все персонажи разговаривают его голосом, с его бесконечными тире. Надо признать, что в его мемуарах так тоже разговаривают все, даже Толстой у него разговаривает по‑горьковски. Во‑вторых, драматургическое напряжение, сюжет ему даются трудно. Горький сам о себе неоднократно говорил, что он скорее очеркист, чем писатель (настоящего лаконизма он добился только в рассказах 20‑х годов), в основном пользуется собственными жизненными наблюдениями, а жизнь, как известно, не так богата сюжетами, как деталями – именно в строительстве драматической фабулы Горький не силён. Пожалуй, у него 2 по‑настоящему сильные пьесы (именно как пьесы) – это «Старик» и «Фальшивая монета». В них есть собственно фабула, и они как раз самые малоизвестные. «На дне» – в достаточной степени результат случайного развития. В двух словах расскажем, как это получилось.

Он задумал написать пьесу с совершено святочным, идиллическим сюжетом. Есть ночлежка, в ней озлобленные друг на друга, как он называл их, «бывшие люди». Они ругаются, теснят друг друга, грубят, негодуют, но тут наступает весна и они выходят из своей ночлежки, благоустраивают как‑то свой участок, и на фоне этой весенней идиллии начинают разговаривать друг с другом и даже любить друг друга, и всё заканчивается каким‑то не скажу катарсисом, но почти примирением. Первый акт этой пьесы он стал читать Толстому, Толстой относился к Горькому сложно. Поначалу ему очень понравился молодой писатель, потом он начал относиться к нему всё более скептически, может быть, тут был какой‑то элемент литературной ревности с его стороны, потому что слава Горького очень быстро затмила славу Толстого. Горького тогда считали проросшим из гущи жизни, и слава его росла стремительно, и многие коллеги‑профессионалы к этой славе очень сильно ревновали. Не ревновал, пожалуй, один Чехов, который сам о себе был достаточно высокого мнения. Что касается Толстого, то Толстой был как раз в этом отношении очень ревнив и даже, может быть, немного тщеславен, что для гения обычно. И Горький стал очень быстро его раздражать. Не случайно он сказал о нём Чехову удивительно точные слова: «У него душа соглядатая, он пришёл откуда‑то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всём доносит какому‑то своему богу. А бог у него – урод».

И вот в 1901 году уже знаменитый, прославленный Горький читает Толстому первые сцены из пьесы, и это вызывает у Толстого ярость, раздражение, он говорит: «Зачем, зачем вы копаетесь в этой грязи? Кому нужен весь этот так называемый реализм? Зачем вы описываете уродство, нищету, болезнь, пьянство, ведь это какое‑то наслаждение пороком, какое‑то смакование его?» Он даже не дослушал, и Горький обиделся. А как мы знаем, например, из истории пушкинского «Евгения Онегина», из истории того же Толстого – из обид, из личной мести очень часто получается высококлассная литература, ведь весь «Онегин» – это месть Раевскому, да и вообще светской молодёжи, которая над Пушкиным гадко издевалась. Вот Пушкин им отомстил раз и навсегда, всем этим пародиям на Наполеона, всем этим ничтожествам. «На дне» – это тоже акт мести, только акт мести Толстому. Благодаря Толстому в пьесе появился Лука, единственное по‑настоящему живое действующее лицо.

Что такое «На дне»? Ведь это довольно странная история. О чём пьеса? Действительно, следы первоначального замысла остались в первом акте: остался ужас жизни, осталось презрение, негодование, осталось очень горьковское ощущение, что эти отвергнутые обществом люди и есть на самом деле настоящие, новые люди, босячество. По мере подъёма по социальной лестнице отношение самого Горького к босякам стало меняться: если в очерках «Бывшие люди» ему ещё казалось, что это зерно нового человека, сверхчеловека, как Челкаш – отверг общество и стал суперменом, то к 1902 году Горький уже думает иначе – для него это именно ил, придонный слой, и он ничего хорошего в ночлежных людях уже не видит. Они мучают Анну, которая умирает, они издеваются над Бароном, издеваются над Настей – ничего святого, они действительно бывшие. Но Лука – это, пожалуй, персонаж посерьёзней.

И тут в пьесу входит главная, очень важная для Горького мысль: «Нужна ли человеку правда?» Потому что Лука – это утешитель, Лука – это в некотором смысле «толстовец». Горький ведь уверен, что Толстой – это именно утешитель человечества: Толстой всё время цитирует Марка Аврелия, о том, что человек свободен и даже в темнице он может чувствовать себя свободным. Толстой примиряет человека с его участью, он говорит, что настоящий переворот, настоящая перемена происходит внутри, а не в социальной реальности, это очень для Толстого важно. И как раз восприятие Толстого как утешителя для Горького чрезвычайно типично. Казалось бы, мы привыкли из ленинской критики, что Толстой – это бесстрашный реалист. Действительно, он поднес к лицу России зеркало с очень высокой разрешающей способностью, это так; но он сам страшится собственного искусства. И Толстой придумывает для человека массу утешений: что действительно можно быть свободным внутри несвободы, что человеку много не надо. Помните знаменитый очерк «Много ли человеку земли нужно?», оказалось, что нужно‑то ему всего три аршина – на гроб. Чехов против этого сильно негодовал: «Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».

И кстати говоря, из полемики с Толстым получилось лучшее, на мой взгляд, произведение Чехова – получилась «Палата № 6», где Рагин – как раз толстовец, пытающийся быть свободным в палате № 6, где собраны все главные русские типы. Ленин совершенно точно написал, что вся Россия – палата № 6. Можно там быть свободным? Да никоим образом! Тебя убьёт сторож Никита. Вот об этом‑то, собственно говоря, и вопрос, и главная проблема горьковской пьесы – нужна ли человеку правда? Способен ли он выдержать правду? Или ему надо самоутешаться, примиряться? Или ему надо выдумать ту концепцию, которая позволяет с этим жить, как выдумывают её ночлежники? Один мечтает подняться и начать опять работать и вернуться в нормальную жизнь, другая выдумывает себе фантастические любовные приключения, третий всё время, как Актёр, мечтает, что он вылечится, поедет в лечебницу, есть такие лечебницы, – его там вылечат. Эта такая пьеса об эскапизме на самом деле. А потом приходит реальность и бьет этих людей по голове – и Актёр вешается. И вывод Горького предельно прост – нет никакого бегства, нет никакого утешения, человеку нужна правда – и самая жестокая, и человеку нужно только одно – сознание своей гордости, достоинства, величия; человек ни с чем не должен примиряться, не должен примиряться со своей участью. Вот этот‑то пафос речей Сатина всех больше всего и напугал.

Драматургическое мастерство здесь в том, что между Сатиным и Лукой происходит всего один незначительный диалог: два главных антагониста практически никак не сталкиваются – Сатин молча слушает Луку, Лука молча слушает Сатина. Но, говорит Сатин: «Старик подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету». И действительно – контакт с Лукой, встреча с ним заставили Сатина многое понять о себе самом, заставила понять, на чём он держится. Ложь – религия рабов и хозяев! Правда – бог свободного человека!» Для нас очень важно, что этот апологет правды – шулер и жулик. Но это очень важная для Горького мысль, которую подчёркивает всё время, например, Ходасевич, когда о нём говорит, и Бунин – в воспоминаниях: Горький очень уважал воров, для него воровство, шулерство, жульничество было одной из форм искусства. Это, если угодно, тоже вариант творчества, и Сатин – это то, что называется «свободный художник». Вообще‑то он телеграфист, но он вступился за честь сестры, убил человека – случайно убил, не хотел убивать. И в результате он после тюрьмы стал шулером, живёт в ночлежке. Он в принципе образованный человек, знает какие‑то слова: «Сикамбр!» – произносит он. Вот эта одежда из былых слов для него – как воспоминания Барона о той одежде, которую он всю жизнь менял. Они все действительно всё отринули, голые люди на голой земле. Но вот что удивительно важно, что именно в уста жулика вложены слова: «Правда – бог свободного человека!»

Почему так? Потому что для Горького художник и есть прежде всего человек, это такое ницшеанское понимание свободы, ведь сверхчеловек – тоже прежде всего художник. Сатин – именно художник, и Горький ощущает себя в девятьсот втором году именно так – художник, говорящий человеку правду, художник, который пытается человека возвысить. Актёр всё время произносит слова Пьер‑Жана де Беранже: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Горький отрицает золотой сон, утешение – это не его правда. И вот смотрите, что интересно, – в последнее время, в последние лет десять, самый популярный, наверное, персонаж в русской общественной жизни – это психолог, модно иметь своего психолога, читать психолога; самый популярный врач, помимо диетологов, конечно, – это доктор Курпатов. Это такой важный довольно принцип для современной русской культуры, потому что прав тот, кто умеет вас примирить с реальностью. Кто умеет вам внушить правильный модус поведения: «Не надо менять мир, надо изменить своё отношение к нему». Вот так и Лука, собственно. Лука ведь как говорит: «Во что веришь – то и есть. Ни одна блоха – не плоха: все – чёрненькие, все – прыгают» – пафос примирения с реальностью.

Вот он Горькому особенно отвратителен, потому что для него это хуже самой отъявленной лжи: для него это мещанство, даже предательство, потому что для Горького задача человека – это не примериваться к обстоятельствам, а бороться любой ценой. Бубнов же тоже примеривается: пытается выбраться из этой ночлежки. Но ради чего? Просто ради другого рабства, ради работы за гроши. А вот Сатин – бунтарь, он вообще отказывается от этой жизни, он не хочет жить по их законам, он лучше шулером будет, чем пойдёт работать. Помните, там замечательный монолог: «Сделай так, чтоб работа была мне приятна, – я, может быть, буду работать». Ну и что это такое? Горький считал физический труд проклятием для человека и считал унижением. Зачем одно рабство, рабство ночлежное, менять на другое? Для него настоящий победитель тот, кто вообще отверг правила этого мира, кто не хочет ни в чём приспосабливаться к нему, а Лука – это именно гений приспособления.

Кстати говоря, речь Луки очень точно, точнее даже, чем горьковские мемуары, воспроизводит дробный старческий говорок Толстого, мы всё время узнаём его интонацию – интонацию довольно циничной шутки, и это точный портрет. Самое удивительное, однако, что это портрет, в котором ненависть сочетается с огромной любовью: Горький любит Луку, Горький любуется Лукой, и что особенно важно, обратите внимание – Горький сделал Луку беглым каторжником, очень может быть, что убийцей. И как раз первым после убийства Костылёва исчезает Лука. Это дало повод некоторым толкователям пьесы говорить, что, может, и убил‑то не Пепел, а он. Лука очень хитрый старик – он умеет всегда удрать первым. То, что Толстой у Горького сделан беглым каторжником, – это высшая месть. Он, конечно, почуял в Толстом страшноватый писательский цинизм, который в нём был, и очень не случайно, что в статье «О пьесах» Горький пишет: «Есть ещё весьма большое количество утешителей, которые утешают только для того, чтоб им не надоедали своими жалобами, не тревожили привычного покоя ко всему притерпевшейся холодной души». Это очень жестокие слова.

Один мой студент когда‑то здравую мысль высказал: «Лука не верит в человека, это верно. Значит, и Толстой не верил в человека?» И вот здесь я глубоко задумался – ребята, а ведь не верил. На самом деле, по Толстому, человек состоит из похоти и тщеславия, и для того чтобы существовать, ему нужны два костыля обязательно – либо вера, либо семья, а лучше бы вместе. И потому, кстати, когда Толстой узнавал, что у какого‑то нового знакомого нет семьи, нет детей, он тут же к нему охладевал. Это та причина, по которой он не взял к себе Вересаева домашним врачом. Без семьи или церкви человек не существует, он разваливается; он превращается либо в гедониста вроде Стивы, либо в телёнка вроде Вронского, либо в злую машину вроде Каренина. Человеку необходим этот внутренний стержень, эти подпорки, если их нет, то нет ничего. И Лука – это именно манифест неверия в человека.

Почему эта пьеса так прогремела? Потому что девятьсот второй год – это время довольно глубокой общественной депрессии, революция пятого года ещё впереди, будущее неясно, Россия зависла в безвременье. Впереди и японская трагедия, впереди и трагедия четырнадцатого года, есть предощущение великих бед и разваливающихся опор, и в это время Сатин провозглашает именно эти слова: «Человек – это звучит гордо!»

Есть знаменитая история о том, как Евстигнеев играл Сатина. Была вообще большая смелость в том, чтобы взять на такую роль неавантажного Евстигнеева, ведь Сатина в первой постановке играл красавец Алексеев‑Станиславский, а здесь Евстигнеев – маленький, лысый. И он, случалось, эти слова: «Человек – это звучит гордо!» – вообще произносил как‑то в проброс, как мычание, казалось, что он их забыл. «Человек… Это… Мм‑м». И вот Вайда, увидев эту постановку, сказал: «Вот это – самая точная трактовка», потому что правда, которую пытается выразить Сатин, больше, чем сам Сатин. Сказать в девятьсот втором году обществу, которое недостойно этих слов: «Человек – это звучит гордо!», в этом есть величайший вымысел. Кто это говорит? Босяк в ночлежке, шулер, которого страшно побили, говорит: «Человек – это звучит гордо!» Да, наверно, в этом есть свой комизм, своё унижение, свой бред, но в этом есть и величайший вызов – в том, что в ничтожестве человек это о себе понимает. В этом заключается, я думаю, главное горьковское открытие применительно ко второму году. Вот почему эта пьеса заканчивалась такими демонстрациями.

Нужно сказать ещё одну довольно занятную штуку: Ленин эту пьесу не любил. А он был неплохой литературный критик, наделённый литературным вкусом и эмпатией, – он представлял себе, о чём идёт речь. Он говорил, что ночлежка у Горького какая‑то уж слишком культурная. Интересно, что вся труппа МХАТа, МХТ тогда, для того, чтобы поближе ознакомиться с бытом ночлежки, пошла на Хитров рынок, повёл их туда Гиляровский, замечательный знаток этой среды. Там их чуть не побили, потому что кто‑то из ночлежников показал им хранимый на груди рисунок, вырезанный из иллюстрированного журнала, – «Возвращение блудного сына», где блудный сын возвращается, а отец тут же составляет на него завещание. Общий восторг, слёзы, и кто‑то из художников МХТ рискнул усмехнуться при виде этого рисунка. Тут же все эти люди, как писал Гиляровский, похожие на сосуды, наполненные мутным алкоголем, начали драться, и тут уже кто‑то замахнулся табуреткой. Гиляровский их остановил, сумев произнести оглушительным матом столь забористую фразу, что все остановились, восхищённые. Действительно, Гиляй умел.

Так вот, в ночлежках разговаривали скорее так, а ночлежка Горького действительно очень похожа на Афинскую школу, где каждый развивает свою философию. Ленин был, наверное, прав отчасти, но всё‑таки есть некая сценическая условность, сценическая реальность, поэтому публика верила в это. Я думаю, что актуальность этой пьесы для нас сегодня в том, что любые формы утешения и примирения уже нас пресытили, хватит терпеть, нужно сказать однажды себе: «Правда – бог свободного человека!» Неважно, кто это говорит, пусть это говорит Сатин: лучше Сатин, который это говорит, чем Лука, который нас утешает и в конечном итоге доводит нас до самоубийства.

Это очень осмысленный вопрос, очень правильный – если он уже не в системе этих отношений, каким правилам он подчиняется? Я скажу жестокую вещь, и мне самому эта вещь очень неприятна – он подчиняется только собственным критериям, он должен выдержать те критерии, которые он взял на себя, это самая страшная борьба: «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой!» Законы общества уже над ним не властны, он должен соответствовать собственному уровню, а это самое трудное. Вот Горький сломался, например, я даже знаю, почему он сломался, – для него стала слишком много значить репутация. Он в последние годы всё время говорил: «Биографию испортишь». И испортил себе биографию, хуже всех испортил себе биографию; хуже, чем Мережковский, потому что сталинизм вещь непростительная для художника, а он был верный сталинист, тут Солженицын абсолютно прав. Вы этим вопросом меня поставили несколько в тупик, мне трудно найти художника, который выломился бы из общества и соответствовал своим критериям.

Я вам назову два очень неожиданных имени. Первое – Оскар Уайльд, это эстет, который жил по своим законам. И он эти законы выдержал, и он умер, потому что надо было умереть. Второе – Шаламов. Поставить рядом Уайльда и Шаламова – это почти невозможная наглость, но это так и есть. Шаламов соответствовал своим критериям, жил и умер в соответствии с ними. Одну слабину допустил – отрёкся от «Колымских рассказов», но расплатился за это полностью. Один жил, один умер.

Могу назвать ещё одного довольно интересного человека – Богомолов, абсолютный одиночка Владимир Богомолов. Нигде не состоял, жил один, как хотел; десять лет писал «В августе 44‑го» – написал как хотел. Двадцать лет писал «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» – написал как хотел. Написал два образцовых романа, великих. Нигде не состоял, ни в чём не участвовал, ничьей помощи не просил – абсолютный волк‑одиночка. Он не просто выломился из социума – я его знал немного, с ним разговаривать вообще было нельзя, он функционировал в режиме монолога. И он никому не верил, никого не любил. Вот Василь Быков мне рассказывал, что человека более трудного в общении, чем Богомолов, он вообще не видел. Наверно, так, но в этом была своя правда. И у него были убеждения, достаточно людоедские – чекистов любил, смершевцев, но принципиально абсолютно следовал этим убеждениям; ни с кем не водился, ничего не добился, умер абсолютно одиноким – только жена была понимающая.

Вот таких трёх писателей могу назвать. Может быть, Цветаева отчасти, хотя у неё были случаи увлечений чужими техниками, чужими правдами. Но в принципе, человек, выломившийся из социума, – это огромная редкость в литературе, и они заслуживают максимального уважения.

Я попытался их назвать, но есть и другие, были. Вот Хлебников, тоже ни на чём не примирялся. Писатель‑нонконформист – это большая редкость, знаете почему? Потому что писатель всем сопереживает, и очень часто он признаёт чужую правду, он становится на чужие позиции, это бывает. Даже Бродский почти дал себя уговорить приехать в Ленинград. Слава богу, не уговорился. Писателю свойственно понимать чужую правду, конформизм – нормальная вещь для литературы, и у Горького был этот конформизм, и у Толстого он иногда бывал. Толстой наименее конформист из русских классиков, но вот великие безумцы вроде Хармса, Введенского, Хлебникова – это примеры человека, звучащего гордо: нигде не состояли, ни в чём не участвовали и делали то, что хотели.

Есть и свой Сатин в русской литературе – это Грин, который всю свою жизнь доказывал, что «человек – это звучит гордо», и человек у него – всегда победитель. Не сверхчеловек, как в «Блуждающем мире», а человек, что очень важно. И поэтому я настаиваю на том, что Грин ближе к жизни, чем все его реалистические сверстники.