СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Что мы знаем о войне

Книга содержит воспоминания участников Великой Отечественной войны, их родственников, является своеобразной эпопеей тех далёких памятных событий. Сочинения учащихся - благодарная память потомков.

Просмотр содержимого документа

«Что мы знаем о войне»

Эльдикан 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Творческие работы обучающихся……………………………………………….3

Солнце, выгляни! (Утимисова Эвелина Владимировна)…………………3-6

Моя семья-частичка победы (Родичкина Маргарита Андреевна)………7-9

Беда не должна повториться (Афанасьев Роман Евгеньевич)…………10-13

Мне есть чем гордиться (Дробышев Иван Алексеевич)………………..14-16

Помнить и не забывать (Караваева Наталья Викторовна)……………17-20

Солдаты Победы ( Суханов Валерий Александрович)………………….21-23

Воспоминание о далёком прошлом (Боксгорн Иван Александрович)…24-26

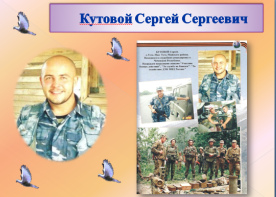

Помнить будем всегда (Кутовая Карина Сергеевна)…………………….27-34

Наша семья в строю бессмертного полка (Касаткин Виталий Владимирович)…………………………………………………………………………........27-34

Интервью с ветераном (Иванов Иван Иванович)………………………..40-42

Война глазами обучающихся групп «Колокольчик», «Журналистика в школе»………………………………………………………………………………43

Рисунки обучающихся……………………………………………………..43-44

Растим патриотов в Эльдикане

Фотографии с мероприятий……………………………………………..44-51

Утимисова Эвелина Владимировна

Детство - это радость, конфеты, солнце, игры, праздники. Детство - это королевство, где никто не умирает. Но есть разное детство. Счастливое - наше, и детство, опалённое войной. К этому детству применимо понятие - дети войны. Дети войны - это дети, которым пришлось рано повзрослеть. Они видели смерть, кровь и вражду. Многие дети пережили то, что не все взрослые вынесли бы. Война забирала у них всё: маму, папу, родственников, близких, счастье, любовь… Они месяцами голодали, замерзали от холода, вытирая беспрестанно льющиеся слезы. У них не было того радужного, привычного всем нам, детства. Покушать досыта и послушать сказку на ночь сидящей рядом живой мамы, а не безжалостно убитой фашистами - вот чего они хотели. Они всем сердцем проклинали войну, отчаянно веря в силы русских воинов. Они надеялись на свободу и чистое небо.

Мой дедушка был одним из тех, у кого война забрала счастливое детство, которому не довелось почувствовать теплоту семейной жизни. И мне хотелось бы поведать, с его слов, обо всех тяготах тех времён.

-Сколько тебе было лет, когда началась война?

-Около трех-четырех лет. О войне помню скупо. Разве что отрывками. Отец ушел воевать под Ленинград, а мы, семь детей и мать, остались одни, вся ответственность за хозяйство, дом, а главное - защиту, перешла в руки матери. Как же мама тогда плакала. Прощались, наверно, час, и то папу вырвал из рук его друг, а мама все равно побежала за ними вслед, но машину уже не догнала.

Жили мы тогда в прифронтовой полосе. Тяжело нам тогда жилось. Пищи не хватало, мама отдавала нам свой хлеб. Разве что мы могли напиться вдоволь воды, так как рядом была река. О конфетах мы даже и не знали.

Поздней осенью 1942 года к нашему поселку подошли фашисты. Народ второпях забирал все ценности и бежал, куда глаза глядят. Пасмурное небо придавало еще более зловещую атмосферу. Я побежал по дому в поисках моего деревянного паровозика, сделанного папой для Кольки, старшего брата, а он подарил его мне на день рождения. Честно признаться, я в те годы еще плоховато ходил и часто падал, особенно во время бега. И вот весь, укутанный с ног до головы разными тряпками и шарфами, а поверх еще и большой, не по росту для меня шубой, я кубарем покатился до кровати, взял игрушку, но встать уже не смог. Мама всех нас так укутала на случай, что мы можем не вернуться домой и будем долго бродить по холоду. Все захихикали, а мне было совсем не смешно. Мама помогла мне подняться и поцеловала в щеку.

Мать, как и остальные жители, посадила нас в самодельную деревянную лодку-плоскодонку и принялась грести на другую сторону реки. Как назло в тот день была сильная гроза и ливень. Волны, словно огромные чудовища, заглатывали соседние лодки с людьми, унося их на дно. Повсюду разносились крики, плач детей, выстрелы пуль. Зрелище ужасное. Следующая волна направлялась на нас, приготовившись полностью накрыть нашу плоскодонку. Мама крикнула во всё горло: «Держитесь крепко за борт и не отпускайте, как бы тяжело ни было! Глубокий вдох!» И тут волна обрушилась на нас. Лодка до краев наполнилась ледяной водой. Мы с братьями и сестрами своими шапками выплескивали её обратно наружу. Мама все продолжала грести. Мне было так страшно и холодно. И тут Галя, старшая сестра, заметила захлебывавшегося в реке Серёжку. Видать, ему не хватило сил удержаться, он был еще младше меня. Малыш не издавал ни единого крика, просто дрыгал ногами и руками, пытаясь выплыть. Мама, откинув весла, кинулась его спасать, но один немец заметил нас и выстрелил прямо в голову Сережке. «Нет!»- крикнула мама, а фашист только злобно улыбался. Она стала кричать ему бранные слова и проклинать, а он только радовался от этого и направил цель на нее, но мы дернули ее за руку и прилегли на дно лодки. Он промазал. У мамы был нервный шок. Она тихо лежала, обнимая труп маленького сына. У Сережки из раны вытекло много крови, которая измазала дно лодки и мамины руки. Глаза её были красные от слез, а губы - мертвенно -синие от холода, точно как у маленького трупа, да и вообще у всех нас вид был ужасный. Я впервые всерьёз осознал всю боль потери близкого человека.

Перед глазами пролетели воспоминания, как я помогал маме и Гале его купать и развлекать. Он всегда смешно бултыхался, пытаясь разговаривать. Он даже уже научился выговаривать мое имя, правда, вместо Боря у него выходило Боя. Я очень любил Сережку. Мы все его очень любили. Он был маленьким солнышком, которое дарило нам лучи радости и счастья в это трудное время. Все плакали. Оттого что Сережка умер, оттого что было страшно, оттого что папа ушёл на фронт, оттого что мы можем тоже умереть и оттого, что идет война. Накопилось.

«Ну почему, всегда,- задавался мыслью я, - почему люди такие злые? Зачем они хотят сделать друг другу больно? Неужели им никого не жалко? У них, что нет семьи, и они не знают, как это больно и страшно терять близких? У них совсем нет сердец и сострадания? Зачем они так делают? Зачем? Что станет с нашим миром, если люди не умеют любить, прощать и сострадать? Неужели война будет продолжаться до тех пор, пока все не убьют друг друга? За столько веков и тысячелетий люди так и не научились ценить жизнь. И эта мысль пугала.

Кто-то выстрелил в нашу лодку, прострелив борт, образовалась щель. Маму будто током ударило. Она соскочила с места, аккуратно уложила братика на сидение, взялась за весла, а нам приказала удерживать дырку. До берега оставалось немного. Слезы исчезли как конфета в руках у ребенка. Мама выглядела такой сильной. Я так ей восхищался. Она стремительно продвигала лодку сквозь волны. И у меня появились силы и вера вытерпеть всё. Я знал, что скоро война кончится, и мы одержим победу. Что солнце скоро выглянет и рассеет тучи, и папа возвратится домой.

На берегу мы похоронили Сережку, и вскоре, найдя партизанский отряд, какое-то время провели в нем. Затем на самолёте нас вывезли из отряда, и мы отправились в красноярский край, подальше от войны.

В 1945 пришел с войны отец, на груди его красовались медали за отвагу и храбрость. К сожалению, в бою ему пришлось поплатиться ногой, которую он подорвал на мине, но главное то, что он остался в живых. Каждую ночь он рассказывал захватывающие истории, которые произошли с ним на войне, а особенно мне понравилась та, как его захватили в плен, но он смог выбраться благодаря тем немцам, кто был против военных действий. Смириться со смертью Сережки ему тоже было нелегко, но со временем наша жизнь всё же наладилась. Сережку, конечно, уже было не вернуть, но он навсегда остался в наших сердцах. Наконец-то я вновь увидел яркое солнце. И даже в 1947 я попробовал первую в моей жизни конфету. Это была маленькая ярко-красная подушечка. Как я радовался.

Те времена я до сих пор вспоминаю со страхом, ужасом и содроганием. Такого детства я бы не пожелал пережить никому.

Вот такое детство было у Утимисова Бориса Ахметовича, моего дедушки. На фотографии мой прадед -Утимисов Ахмет Ильясович- снялся вместе с другом после войны. К сожалению, наглядного материала было мало представлено в связи с тем, что практически ничего не сохранилось.

Родичкина Маргарита Андреевна

Великая Отечественная война 1941- 1945 годов – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Её тяжести наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели тяжёлые последствия для жизни целого поколения. На войне основной проблемой становится самосознание человека, его выбор перед лицом смерти. В этот момент утрачивают значение любые привычные схемы, хотя в сознании человека они могут укорениться настолько глубоко, что с ними трудно бороться. Попал в плен – предатель. Без партийного руководства войну не выиграть. И многие – многие другие «аксиомы», вбитые в голову простых людей, определяли поступки человека в моменты, когда задумываться надо было о вечном.

Великая Отечественная война 1941- 1945 годов – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Её тяжести наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели тяжёлые последствия для жизни целого поколения. На войне основной проблемой становится самосознание человека, его выбор перед лицом смерти. В этот момент утрачивают значение любые привычные схемы, хотя в сознании человека они могут укорениться настолько глубоко, что с ними трудно бороться. Попал в плен – предатель. Без партийного руководства войну не выиграть. И многие – многие другие «аксиомы», вбитые в голову простых людей, определяли поступки человека в моменты, когда задумываться надо было о вечном.

Много людей уходило на войну, покидая свои семьи, родные дома. Много человеческих жизней забрала Великая Отечественная война. Я считаю, что мы должны знать и помнить тех, кто уходил на войну защищать свою Родину. Ведь они воевали за нашу жизнь, за синее небо над головой.

Моя семья-частичка огромной истории России, из моей семьи на фронте воевали как мужчины (это привычное явление), так и женщины. Я горжусь своими прабабушками и прадедушками, которые участвовали в боевых действиях, поэтому мне хочется, немного рассказать о них. Был у меня прадедушка Михайловский Савелий Иванович. Когда была война, ему было сорок лет. Родился в Сибири в Красноярске, в городе Иланский. Ни от какой работы не отказывался: работал и слесарем, и грузчиком, и рабочим. Вырубал лес, грузил его и отправлял на фронт и в тыл. Прошёл Финскую войну и Великую Отечественную войну. Получил много медалей за то, что дошёл до Берлина, за окончание Финской войны, за то, что смог отстоять свою Родину. Его медальками, как выражались родные, любили играть внуки. Так же он рассказывал им разные случаи, очевидцем которых оказался. Например, видел, как подорвался человек, но по инерции ещё бежал вперёд. Война вобрала в себя миллионы эпизодов: трагических и трогательных, обыденных и редчайших. Да и после войны многое пришлось испытать, через многое пройти. После войны отбирали всё в колхозы, и люди просто умирали от голода. Рассказывал о том, как невинных людей расстреливали ни за что. Прадед был ранен в руку, после войны он работал в депо.

Ещё у меня была прабабушка Еремеева Татьяна. По профессии она радистка, поэтому в шестнадцать лет её забрали на фронт, где она отправляла различные сообщения. Она прошла всю войну от Москвы до Берлина, увидела поверженный рейхстаг. За боевые заслуги имеет награды. Видела Егорова и Кантария – эти бойцы поднимали знамя победы в Берлине над рейхстагом. А по окончании войны работала на почте.

Прадедушка Москаленко Александр Александрович проживал в Усть – Аллахе, во время войны ему было сорок лет, на фронт не призвали. Работал в тылу, рубил лес и сплавлял по реке (Юдоме, Усть – Аллаху, Алдану). Лес нужен был для того, чтобы запасаться дровами на долгую зиму и делать разные жилищные постройки. Кроме этого, лес необходим и району, строится дорога на прииски - стране нужно золото Якутии. Зимой работал конюхом. Лошади нужны были для пищи, на конях зимой возили лес. Много лишений пришлось испытать в те страшные годы. Но все думы о Родине, о победе, именно они придавали силы, когда не хватало хлеба, витаминов, когда падал с ног от усталости. Крепкие рабочие руки совершали невозможное: перетаскивали тяжёлые брёвна, укладывали, прокапывали подкопы- сила требовалась богатырская. Да и жили без всяких удобств. Одна была радость-красавец Алдан с высокими берегами, с нетронутой красотой тайги. Именно тайга и Алдан помогли выжить северянам, тайга давала пищу (мясо, грибы, ягоду), а Алдан- рыбу и воду. Как вспоминают старожилы, тайга дала столько зайчатины в войну, сколько потом никогда не видели. Природа помогала человеку выжить в страшные годы, хотя и на Севере люди умирали от голода. Прадедушка знал хорошо тайгу, был часто проводником, больше всех выполнял норму выработки. Поэтому в честь прадеда назван Москаленский распадок. Видно не зря отмечен таким образом трудовой подвиг моего прадеда.

Люди, вернувшиеся с войны, не любили говорить о тех страшных испытаниях, которые им пришлось пережить, они не хотели об этом вспоминать. Да и те, кто работал в тылу, приближая своим трудом победу, не часто рассказывают о своих трудовых буднях, когда дни были похожи, когда совсем не думали об отдыхе, когда жили одним порывом - победить во что бы то ни стало. И что рассказывать?

Как хорошо проснуться на рассвете.

Как хорошо, что ночью снятся сны,

Как хорошо, что кружится планета,

Как хорошо на свете без войны.

Афанасьев Роман Евгеньевич

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Я могу с уверенностью сказать, что и медали узникам концлагерей льют из того же металла, что и награды воинам-победителям. Правда, отмечать узников этими наградами стали не так уж давно. До определенного времени они были враги народа, репрессированные, отбывающие годы ссылки в Сибири, Якутии, Казахстане, и только в 1990 году о них стали писать, к ним повернулись лицом, о них услышали, их вернули из забвения. И еще, что самое главное – оценили по достоинству перенесенные ими страдания, унижения. Такие перипетии судьбы испытал мой прадед Соколов Евгений Павлович, который несколько лет провёл в концлагере и у немцев, и в своём, советском лагере.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Я могу с уверенностью сказать, что и медали узникам концлагерей льют из того же металла, что и награды воинам-победителям. Правда, отмечать узников этими наградами стали не так уж давно. До определенного времени они были враги народа, репрессированные, отбывающие годы ссылки в Сибири, Якутии, Казахстане, и только в 1990 году о них стали писать, к ним повернулись лицом, о них услышали, их вернули из забвения. И еще, что самое главное – оценили по достоинству перенесенные ими страдания, унижения. Такие перипетии судьбы испытал мой прадед Соколов Евгений Павлович, который несколько лет провёл в концлагере и у немцев, и в своём, советском лагере.

Родился Евгений Павлович Соколов 2 июля 1927 года в маленькой деревушке Владимирской области. Детство было как у всех мальчишек: те же игры, увлечения, мечты. И вдруг война - страшное испытание для всей страны. А Евгению –14 лет, жизнь только начинается, но кругом смерть, потери, разрушения. Думал ли, что придётся ему испытать столько, что хватило бы на несколько судеб? Война разбила мечты и надежды.

Юность и смерть, мечта и беда на войне вместе. Юноша, несмотря на то, что ещё не держал оружия в руках, уходит в партизанский отряд, так как любил свою страну. Не мог спокойно следить за тем, что происходило. Не мог оставаться в стороне, когда Родине угрожала опасность. Рано повзрослел - время было такое. Я думаю, таких мальчишек было много. Женя показал себя в отряде очень сильным, смелым бойцом, и именно поэтому он с группой партизан должен был выполнить опасное задание. К сожалению, партизанская группа, в которой находился Евгений, не смогла выполнить трудное задание. Неожиданно на них напали немцы и взяли в плен. Жестоко пытали, чтобы выведать нужные сведения, но пленные молчали. А потом куда-то долго везли. Очнулись в немецком концлагере Дахау.

Немцы хотели выведать нужные им сведения - пленные молчали. Их подвергали ужасным, мучительным пыткам. Многие умирали, но ничего не говорили. Тогда немцы ожесточились, и пытки стали бесчеловечными и невыносимыми. Но партизаны упорно молчали, среди них не нашлось ни одного предателя. Немцы выставили свои условия: «Каждый день мы будем убивать по два человека». Пленные не сдавались, перебирали все возможные варианты побега, но убежать не удавалось. Первые двое пленных приняли мучительную смерть: их заживо сожгли в печи. После их смерти всех перевезли в другой, уже в австрийский концлагерь, Маут Хаузен. Там пытки не прекращались, они стали изощрённее. Часто пленным не давали пищу. И они решили бежать. Одной темной ночью узники начали осторожно выбираться: очень тихо, практически бесшумно. Им это удалось. Первое, что хотелось – это бежать без оглядки, со всех ног. Так и сделали, забыв о боли, слабости и голоде.

Пробежав несколько километров, они увидели избу на краю леса. Дверь открыла очень старая женщина. Впустила в дом, ни о чем не спросив. Первым делом хозяйка накормила, чем смогла, дала чистую одежду и уложила спать на русскую печь. Усталость брала свое, тянуло ко сну, но спать не пришлось. На улице послышалась немецкая речь, резко распахнулась дверь, ослепительный след фонаря - и всем всё стало ясно. В дом вошел немецкий офицер. За ним стояли немецкие солдаты, которые ухмылялись и говорили на ломаном русском языке.

Партизаны вновь оказались в страшных стенах концлагеря. Их били за всё: за голодное пошатывание в строю, за поднятый окурок, за стон от нестерпимой боли и просто ради спортивного интереса. Но они выжили назло врагам, любовь к жизни невозможно сломить ничем: ни пытками, ни издевательствами. В таком аду остаться людьми – уже геройство! Эти люди дождались того радостного, самого памятного дня, когда пришли русско-американские войска и освободили их. Это произошло в конце 1944 года. Они вновь взяли в руки оружие. И еще с большей злостью к оккупантам стали воевать за освобождение родной земли.

Когда СССР одержал победу, всех, кто был в плену как мой прадедушка, посадили в сталинские лагеря. Простые люди не знали и не понимали, за что они вновь испытывают лишения? На этот вопрос никто не мог дать вразумительного ответа. О перенесённых страданиях, невыносимых, нечеловеческих, невозможно спокойно слушать, они вызывают боль в сердце. А вынести такие муки мог только человек, сильный духом. Воля к жизни, духовная стойкость помогла Соколову Евгению Павловичу выстоять.

Не бывает в жизни всегда плохо. Счастье улыбнулось и моему прадеду Евгению Павловичу. В лагере он встретил свою любовь, женился.

После смерти Сталина были пересмотрены дела бывших узников концлагерей, и в 1956 году прадедушку освободили из заключения. Он со своей женой остался жить в Томске. Жизнь стала налаживаться. Через несколько месяцев родился его первый сын Владимир, потом – второй Андрей. Конечно, время заключения не прошло бесследно: здоровье было сильно подорвано. Спустя некоторое время, прадед переехал на Северный Кавказ. А умер уже на Украине.

Я мало знал прадеда, и всё, о чем написал, это рассказ его старшего сына Владимира. Именно от него я узнал о жизни Евгения Павловича, о времени, которое он провел за колючей проволокой, о годах лишения, о несправедливых обвинениях к узникам концлагерей и пленным! Именно за страшные годы, проведённые в плену, моему прадеду, как узнику концлагеря, вручили медаль в 1990 году к 45-летию Победы. На лицевой стороне медали изображена роза, скрытая колючей проволокой. Она символизирует свободного человека, оказавшегося в фашистской неволе. На обратной стороне изображены пленники концлагерей и номера узников. В нашей семье хранится эта медаль как семейная реликвия, как память о подвиге Соколова Евгения Павловича. Эта медаль- подтверждение того, что Родина оценила мужество, страдание как подвиг. Медаль - свидетельство подвига Соколова Евгения Павловича, воина, патриота. Ведь рано или поздно заслуженное признание и награда находят своего героя.

Актуальными становятся слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». Эта фраза означает, что ни один подвиг солдата не забыт, что мы помним о тех людях, которые защищали наше Отечество, нашу Родину. Я горжусь, что являюсь правнуком героя, защитника нашего Отечества.

Актуальными становятся слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». Эта фраза означает, что ни один подвиг солдата не забыт, что мы помним о тех людях, которые защищали наше Отечество, нашу Родину. Я горжусь, что являюсь правнуком героя, защитника нашего Отечества.

Мы, молодое поколение, должны помнить о Великой Отечественной войне и о том, что были такие кошмарные места как концентрационные лагеря. Все пленные достойны нашего уважения и памяти, они перенесли непомерные унижения и страдания. И описание жизни военнопленных, в частности моего прадеда Соколова Евгения Павловича, - это написанная кровью страница летописи войны. Страдания людей не должны повториться. Мир – самое главное, что есть в жизни.

Мы, молодое поколение, должны помнить о Великой Отечественной войне и о том, что были такие кошмарные места как концентрационные лагеря. Все пленные достойны нашего уважения и памяти, они перенесли непомерные унижения и страдания. И описание жизни военнопленных, в частности моего прадеда Соколова Евгения Павловича, - это написанная кровью страница летописи войны. Страдания людей не должны повториться. Мир – самое главное, что есть в жизни.

Дробышев Иван Алексеевич

В истории нашего Отечества много достойных граждан, и судьба каждого их них есть отражение целой эпохи. Недаром В. Кузнецов писал: «Пахнет время памятью моей…». Это наш гражданский долг – помнить. Помнить о тех, кто помогал России сражаться с врагом, держаться достойно, выдерживая любые испытания, выходя из любых ситуаций человеком. Помнить о тех, кто дал нам возможность с гордостью заявлять: «Я гражданин России!»

Сколько их! Людей, перед которыми я в долгу за право с гордостью утверждать: «Я гражданин России!» Нет такой семьи, где не воевали бы деды, прадеды, бабушки и другие родственники. Не обошла стороной Великая Отечественная война и мою семью. Совсем недавно узнал историю своего родственника, поэтому хочу рассказать о старшем брате моей бабушки Тукачёве Георгии Васильевиче.

Тукачёв Георгий Васильевич родился 27 марта 1926 года в деревне Мошкино Красноуфимского района Свердловской области. В школу пошёл с восьми лет. В деревне Мошкино школы не было, и ему приходилось ходить в школу в соседнее село Красносоколье, которое находилось в 7 километрах от деревни. Каждый день в любую погоду, преодолевая 14 километров, Георгий ходил в школу, стремясь получить знания. Он закончил четыре класса, так как в Красносоколье была только начальная школа. Дальше получать образование можно было только в городе Красноуфимске, но у простой крестьянской семьи не было средств, чтобы обеспечить питание и проживание в городе. Георгий становится помощником для родителей, работая вместе с ними в колхозе и помогая по хозяйству. Пришлось с детства приучаться к нелёгкому крестьянскому труду, пройти тяжёлую физическую закалку. Он пас коров и овец, помогал садить и убирать картофель на колхозных полях, чего только не пришлось делать. И работать приходилось с утра до позднего вечера, чуть ли не сутками - сельское хозяйство на время не смотрит. Жизнь была тяжёлая: ни детства, ни юности - только работа

Когда началась война, мечтает Георгий с оружием в руках защищать Родину, но на фронт его не берут: возраст не тот. А он всё боялся, что фашистов разобьют без его участия. Наконец осенью 1943 года, когда юноше исполняется 17 лет, его забирают на фронт. Он попадает в разведроту и становится разведчиком. Вот что вспоминает Георгий Васильевич:

- До сих пор помню своё первое задание: взять «языка» в одной из деревень. Наша разведрота нарвалась на засаду, и я лоб в лоб столкнулся с фашистом. Пережил дикий страх. Мы, безусые мальчишки, только научившиеся держать оружие в руках, должны были убивать. Мы никогда не думали, что, оказывается, убивать тоже страшно, не думали, что страх может быть на войне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Ведь враг твой – тоже Человек, такой же, как ты, как я, как все мы. И он смотрит в глаза тебе. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, и я выстрелил, это и спасло меня от гибели. Чудом остался жив. Мы знали, что враг топчет нашу землю, и наша цель была освободить Родину от фашистских захватчиков, больше нас ничего не волновало.

Перед концом войны его переводят в гвардейский полк снайпером. Став снайпером, боец не боялся уже прицельного огня по врагу. Теперь он твёрдо знал, что перед ним враг и он должен быть убит. И это его боевое задание – и его нужно выполнить. Георгий Васильевич прошёл всю войну и дошёл до Берлина. На стене поверженного рейхстага он вписал и свою фамилию в своеобразную летопись войны. За проявленную отвагу и мужество Георгий Васильевич Тукачёв награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», гвардейским значком.

В то время годы войны не засчитывались в срок службы в армии, поэтому проходить срочную службу ему пришлось в Германии ещё в течение трёх лет. Весной 1948 года вернулся на Родину, где его ждала только младшая сестра, моя бабушка. Родители к тому времени уже умерли. Родительские обязанности пришлось выполнять Георгию Васильевичу : нужно было поднимать сестру, учить. На войне он был солдатом, знал, что нужно стрелять по врагу, выполнять приказы, отдавать их, отвечать за боевых товарищей. Теперь мирное время и обязанности другие. Он берётся за любую работу. В его трудовой биографии новые записи: заведующий клубом, библиотекой. И он всё время учится, ведь в детстве не было возможности, а теперь нужно повышать свои знания. Да, время моего деда не было гладким, как асфальтированное шоссе. Всё в его жизни было связано с историей страны: и трудное детство, и война, и восстановление разрушенного войной хозяйства, и воспитание сестры, и учёба.

В 1951 году Георгия Васильевича назначают председателем Сельского совета села Красносоколье, куда он в детстве ходил пешком учиться. К этому времени он уже женат на учительнице, у него растут свои дети: сын и дочь. За добросовестный труд в 1956 году его переводят председателем поселкового совета посёлка Н-Сарана Красноуфимского района. Так малограмотный паренёк добился многого в жизни своим трудом, силой воли, упорством, своей принципиальностью и неспособностью отделять себя, свои заботы от забот всего хозяйства, рядом живущих людей. Я горжусь, что в моей семье был такой человек, который внёс свой вклад в победу над фашизмом. И я счастлив, что живу в России, независимость которой защищал мой дед. Жаль, что мой дед прожил короткую жизнь, сказались ранения и контузия. Он умирает рано: в 42 года.19 июня 1968 года

Караваева Наталья Викторовна

Когда мы читаем или слышим о Великой Отечественной войне, то в первую очередь вспоминаем и представляем солдат, воинов-победителей. Я думаю, что мы не должны забывать тех, благодаря кому мы сейчас живём в спокойном и тихом мире, и над нашей головой светит чистое голубое небо. Излишне напоминать, что та страшная война коснулась всех. Она не только изменила жизни и судьбы мирных граждан, разбросала, разрушила, уничтожила, но и научила бороться и побеждать. Во время Великой Отечественной войны остро ощущалась нехватка боеприпасов, оружия, медикаментов, продуктов питания и обмундирования. Однако бойцы, несмотря на всё это сражались за свою Родину. Каждая семья пережила потерю, причём не одну. В жестоких боях пали тысячи и миллионы солдат.

Отечественная война – страшное событие в истории нашего времени, нашего отечества. Она затронула каждую семью в нашей стране. Никто не остался в стороне в это трудное и страшное время. Каждый старался внести свой вклад в историю страны, нашу победу. Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью.

Головёшкин Михаил Емельянович – мой прадед, уроженец Кировской области, который уже в 23 года в 1941 году проходил срочную службу в регулярных войсках СССР в Западном военном округе (Беларусь). Был командиром танкового экипажа Т-34. В звании старшего сержанта с боями отступил до Москвы, где в сентябре 1941года, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

Головёшкин Михаил Емельянович – мой прадед, уроженец Кировской области, который уже в 23 года в 1941 году проходил срочную службу в регулярных войсках СССР в Западном военном округе (Беларусь). Был командиром танкового экипажа Т-34. В звании старшего сержанта с боями отступил до Москвы, где в сентябре 1941года, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

После выписки из госпиталя принимал участие в битве на Курской дуге в 1943 году. «До 200 немецких танков атаковали наши позиции. Неподалёку, ещё не вступая в бой, стояли в засаде наши танки. Немецкая авиация, вылетевшая к месту боя, приняв свои танки за советские, подвергла их интенсивной бомбардировке. В стане врага произошло замешательство. Воспользовавшись этим, как только немецкие бомбардировщики улетели, наши танкисты вывели свои машины из засады и обрушились на врага. Оставив на поле свыше 60 подбитых и сожженных танков, гитлеровцы поспешно отошли на исходные позиции», - этот военный эпизод как кадр из фильма часто всплывал в памяти прадеда. Моя мама и бабушка запомнили именно эту часть военной биографии мужа и отца. В Курской битве он снова был ранен и комиссован.

До конца войны проработал машинистом бронепоезда на Дальнем Востоке. Победу встретил в Порт -Артуре(ныне Далянь(Китай)).

Прадед был награждён 2 медалями: «За боевые заслуги» и «За отвагу», также 2 орденами: «Красной звезды» и «Отечественной войны». Медаль «За Отвагу» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1938г. В положении о медали говорится: Медаль «За Отвагу» учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического отечества и исполнении воинского долга». Это высшая медаль в наградной системе СССР. Они созвучны эти медали: за отвагу, за боевые заслуги, то есть прадедушка был храбрым, смелым и мужественным бойцом. Орден «Красной звезды», которым был награждён Головёшкин Михаил Емельянович,- тоже подтверждение храбрости и мужества солдата Красной армии.

Очень много опасностей пришлось пережить моему прадедушке на фронте. В каждом бою танкистов подстерегала опасность: быть раненным, сгореть в танке, погибнуть при налёте фашистской авиации.

К сожалению, я его не видела, он ушёл из жизни до моего рождения. Но моя мама и бабушка помнят, что он был совсем седой, иногда рассказывал про войну, как воевал.

- Он садился на табурет и показывал, какие делались маневры при управлении танком и громко смеялся, - вспоминает мама. - Показывал свои ранения. На спине, в области позвоночника, осколочное ранение. Один осколок был удалён, а со вторым он прожил до конца жизни. Но, несмотря на это, любил катать детей на спине. Любил рассказывать смешные истории.

- Дед Миша был добродушным и молчаливым, с немного грустными глазами, много что мог делать руками. К старости обеспечил себе и своей семье достойную жизнь. Безотказно помогал, чем мог, своей семье, - рассказывает бабушка.

Дед Миша был добродушным и молчаливым, с немного грустными глазами, много что мог делать руками. К старости обеспечил себе и своей семье достойную жизнь. Безотказно помогал, чем мог, своей семье, - рассказывает бабушка.

Война научила его многому: выносливости, терпению, трудолюбию, милосердию, честности, доброте, состраданию, поэтому после войны и до выхода на пенсию служил в пожарной части № 1 города Иркутска.

Я горжусь своим прадедом, и каждый год 9 мая с гордостью несу планшет с его фотографией в бессмертном полку. Также в честь всех солдат, погибших и не вернувшихся с войны, ветеранов надеваю Георгиевскую ленточку и несу цветы к памятнику.

Мы должны всегда помнить и гордиться этими великими людьми, которые подарили нам жизнь.

Суханов Валерий Александрович

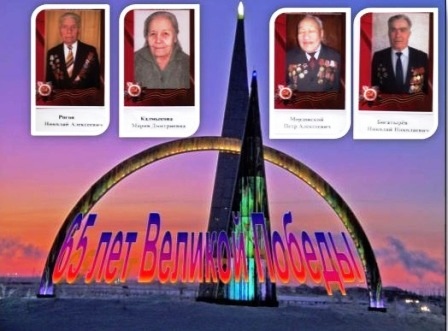

Незаметно летит время, быстро сменяются одни памятные даты на другие. 1941-1945годы, война - трагическое для миллионов людей событие. И оно позади, ведь уже прошло 68 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но память тех давних страшных событий остаётся в наших сердцах и по сегодняшний день. Мы не должны забывать, что наши деды и прадеды сражались и одержали великую победу над фашистскими захватчиками и отстояли нашу Родину! Как быстро постарели наши ветераны, отдавшие всю молодость войне! Если раньше, встречаясь с ними, мы слышали от них рассказы, то теперь каждое слово даётся им с трудом. В поселке Эльдикан Усть-Майского улуса проживало 5 ветеранов, но, к сожалению, в живых не остался ни один к 75-летию Победы. Поэтому мне бы хотелось рассказать об одном ветеране Великой Отечественной войны Мордовском Петре Алексеевиче, проживавшем ранее в посёлке Эльдикан Усть-Майского улуса. Год назад он ушёл из жизни, оставив о себе хорошую память у односельчан. Все и сейчас вспоминают его добрым словом.

Незаметно летит время, быстро сменяются одни памятные даты на другие. 1941-1945годы, война - трагическое для миллионов людей событие. И оно позади, ведь уже прошло 68 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но память тех давних страшных событий остаётся в наших сердцах и по сегодняшний день. Мы не должны забывать, что наши деды и прадеды сражались и одержали великую победу над фашистскими захватчиками и отстояли нашу Родину! Как быстро постарели наши ветераны, отдавшие всю молодость войне! Если раньше, встречаясь с ними, мы слышали от них рассказы, то теперь каждое слово даётся им с трудом. В поселке Эльдикан Усть-Майского улуса проживало 5 ветеранов, но, к сожалению, в живых не остался ни один к 75-летию Победы. Поэтому мне бы хотелось рассказать об одном ветеране Великой Отечественной войны Мордовском Петре Алексеевиче, проживавшем ранее в посёлке Эльдикан Усть-Майского улуса. Год назад он ушёл из жизни, оставив о себе хорошую память у односельчан. Все и сейчас вспоминают его добрым словом.

Родился Петр Алексеевич 1926 году в Горном районе Якутской АССР в наслеге Кытыл-Дьюра. Посёлок был небольшой, поэтому из села был призван только он. Мобилизован в ряды Советской Армии в июле 1944 года Орджоникидзевским военкоматом, попал служить в Красноярск. После краткосрочной учёбы его отправили служить в Монголию, потом он обучался на пулемётчика в городе Хабаровске. С 1944 года служил наводчиком-пулемётчиком в составе 147 Красноярского стрелкового полка. В августе 1945 года на Дальнем Востоке участвовал в войне с Японией. Он был совсем молодым парнишкой, когда попал на фронт. Первый бой навсегда запомнился не героизмом, а тем, что испытал чувство страха, самого обычного, которое испытывает любой человек. Как вспоминал ветеран, боялся даже высунуть голову и не видел ничего: где свои, а где враги - всё поле обволокло дымом. Казалось, что уцелеть среди шквального огня, не лишиться рассудка было просто невозможно. Потом пообвык, уже не испытывал боязни. Хотя слышал и видел взрывы гранат, выстрелы, но без страха шёл вперёд, за Родину.

Участвовал в боевых действиях в составе стрелкового полка, освобождая Маньчжурию. Дошёл до Мугдена. Был метким стрелком, как и большинство якутян. В наслеге Кытыл-Дьюра все мальчишки были меткими стрелками, потому что с детства вместе с родителями промышляли охотой. Особенно напряжённые бои были в районе Хайлара, где наступление возглавил сильный передовой отряд под командованием генерала В. А. Бурмасова. Переправившись через реку Хайлар, отряд устремился на город, чтобы ночной атакой к утру 10 августа овладеть им. 205-я танковая бригада, входившая в состав отряда, совершила обходный маневр, атаковала противника и 9 августа в 23 часа овладела железнодорожной станцией и рабочим поселком на окраине Хайлара. Однако здесь бригада была остановлена огнем с фронта и из узла сопротивления Хайларского укрепленного района северо-западнее города. Японцы силой до полка пехоты с танками контратаковали бригаду, намереваясь выбить ее с занятых позиций, но этого у них не получилось.

В 1947 году был зачислен в стрелковый полк воинской части N61882, владел в совершенстве стрельбой из ручного пулемёта. После войны ещё долго служил в армии. Демобилизовался только в 1950 году.

За боевые заслуги имеет награды: медали «За победу над Японией», «За победу над Германией», орден Отечественной войны 2 степени и юбилейные медали.

Закончилась война. Победа. Мир. Петр Алексеевич вернулся домой, но труден был этот переход - от боевой армейской жизни к гражданке. Казалось бы, пришло мирное счастье. Нужно было учиться жить в новых условиях. Вернулся домой в Горный улус, работал трактористом в Олёкминске. В своём родном районе не раз избирался депутатом поселкового совета. Главная ценность в жизни Петра Алексеевича – семья. Со своей супругой Зоей Ефимовной Мордовской он прожил в любви и согласии 60 лет. В больнице, где она проработала медсестрой 32 года, все помнят её как скромную, добрую, отзывчивую работницу. Вместе они воспитали двух детей, сына и дочь, добрых и порядочных. В 1986 году переехал в Эльдикан, так как дочь обосновалась в этом посёлке. Кривошеева Галина Петровна работала мастером производственного обучения в Эльдиканской школе. У неё двое детей: сын Алексей и дочь Людмила. Внук Кривошеев Алексей Евгеньевич родился в 1976 году, сейчас командир роты ОБДПС ГАИ при УВД города Якутска. Внучка Людмила Кривошеева родилась в 1987 году и окончила медицинский институт.

Старший сын Алексея Петровича Мордовского родился в городе Олёкминске в 1951 году. Работает в спортивной школе тренером по лыжному спорту и в школе номер 5 учителем физкультуры, воспитывает двух дочек. Имеет много спортивных достижений.

Жаль, что ветеранов становится всё меньше, у памятников на празднике победы их почти не увидишь. С кем я в этом году встретимся мы на празднике, сможет ли прийти последний из оставшихся в живых ветеран? Ведь минуло 68 лет после Великой Отечественной войны.

Будем же вечно помнить о солдатах, скромных воинах, каждый из которых был героем, потому что воевал. И мы благодарны нашим ветеранам за мир, за наше счастливое детство, за то, что мы живём и учимся в России. Спасибо вам, Пётр Алексеевич, незаметный труженик войны! Вы отстояли главные ценности: мир на Земле, Родину нашу. Теперь - очередь за нами, молодыми.

Боксгорн Иван Александрович

Вершинина Галина Павловна, ветеран труда, моя бабушка, с детских лет познала тяготы военных лет. Я всегда с огромным интересом слушаю её рассказы о войне, о жизни в те далёкие годы. Эти рассказы для меня - история моей страны, но познаю её не из учебников, а из жизни. И эту жизнь, и историю надо осмыслить, пока жива память, пока живы свидетели тех грозных лет. Выстояли в войне не только солдаты на фронте, но и мальчишки, которые стояли у станков, женщины, кормившие армию и страну, и люди, чей подвиг мог заключаться в том, чтобы просто оставаться людьми в нечеловеческих условиях.

- Смотрю я на нынешнее поколение и удивляюсь. Всё ведь есть: и что поесть, и что надеть на себя, но не выглядите вы счастливыми. Много равнодушных, безразличных ко всему, а сколько жестокости! Мы, моё поколение, в детстве были другими, да и было ли у нас детство? Рано мы почувствовали себя взрослыми, нелегко нам приходилось. Время было другое, трудное, мы – дети войны. Не воевали, но беспокоились за родных, кого не было рядом с нами: выполняли и свою работу, и за отцов, братьев вынуждены были нести трудовую вахту.

Семья наша приехала в Якутию за полгода до начала войны. До Якутска как ехали, не помню, а вот с Якутска шли пешком за обозом. Несколько семей объединились и купили лошадей, загрузили их сеном для корма. Дети сидели на возах, а взрослые шли пешком. Другого транспорта не было. А ещё лошади служили для нас рабочей силой. Пришли сначала в посёлок Ыныкчан, сколько времени ушло на дорогу, не знаю.

По приезде в Ыныкчан родители устроились на работу. Отец работал в старательской артели, а вот где мать работала, не помню, знаю, что брала у людей бельё и стирала. У отца заработок был маленький: денег не хватало, жили очень бедно. Потом у меня появилась сестра и вскоре началась война. Жизнь наша стала ещё хуже. Родители работали, а я сама была маленькая и водилась с сестрой. Дома часто сидели одни. Электрического света не было. Темнело рано, светало поздно, и мы с сестрой сидели в темноте.

Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом. Для меня такой картиной, запомнившейся на всю жизнь, были трупы немцев. Их возили на телегах. Во время войны военнопленных немцев ссылали на север, на работы. Они выполняли тяжёлую физическую работу: мыли золото на драгах. Непривычные к северным морозам, немцы умирали от холода и голода. Вывозили трупы на телегах, сверху они были покрыты рогожей, только голые ноги виднелись. Хоронили их в общей могиле. Всё это запомнилось, как будто вчера происходило. Жуткая картина!

Дом у нас походил больше на землянку, стёкол не было. По осени, как я помню, отец ходил за льдом, вот он и заменял нам стёкла. Пола у нас в избушке не было, а была одна земля. Однажды пришла комиссия, а из-под завалинки выпал самородок золота. Нашу семью сразу же переселили в общежитие. Уже после войны на месте нашей старой избушки появилась шахта. Там работала старательская артель, рабочие мыли золото.

В 1943 году переехали в посёлок Эльдикан. Летом приходили пароходы, на них защитники Родины отправлялись на фронт. Всем посёлком провожали односельчан, не знали, встретятся ли когда-нибудь. Долго стояли потом у причала, смотрели вслед уходящему пароходу. Не знали, как сложится жизнь через год, месяц, день или час. Грустные расходились по домам.

В Эльдиканскую школу пошла в 1945году. Школа стояла маленькая, находилась на том месте, где сейчас стоит интернат. В школе было холодно, и сторож топил с четырёх часов утра. Учились с восьми часов утра в две смены. Тетрадей не было, писали на книгах. Делали тетради сами из жёлтых почтовых кулей. Чернила делала из сажи, носили мы их в непроливашках( так назывались чернильницы).

Я училась во вторую смену, поэтому с утра меня отправляли за хлебом, а очередь была огромная, и её надо было отстоять. Хлеб, как и везде, давали по карточкам. После магазина надо было идти в школу заниматься. Времени на подготовку уроков было мало. Учебников не было, если и были, то их давали шесть штук на весь класс. Нам приходилось брать учебники друг у друга. Обуви просто не было, ходили парни босиком до поздней осени. А школьной форме и говорить нечего, ходили у кого что было.

Когда закончилась война, радости не было предела. Но жизнь поправилась не сразу, было так тяжело вплоть до 1947 года. После денежной реформы отменили карточки, поменялись деньги, и жизнь немного стала налаживаться.

После войны в Эльдикане появились пленные немцы. Они ходили в ботинках на босу ногу, рваных шинелях, кто в шали, кто в шарфе, кто в каске. Умоляюще просили что-нибудь им дать поесть. Люди, у кого было что подать, - подавали, а, в основном, подать не каждый мог. Некоторые так же голодали, как и немцы.

Вот такое тяжёлое было детство у моего поколения. Да можно сказать: детства у нас не было. Смотрели в своём детстве голодными глазами, мечтали хотя бы поесть досыта хлеба. Сейчас молодёжь не верит, что было такое время. Но весь этот ужас пережит моим поколением. Хорошо, что всё уже позади. Нам, людям в возрасте, хочется пожелать, чтобы нашим детям, внукам, правнукам не довелось узнать ужасов голодного детства, ужасов войны. Всего у вас в достатке и остаётся только учиться хорошо, уважать стариков, знать историю своей страны.

Вот такие истории, рассказанные нашими близкими, помогают стать сильнее, человечнее. И в них переживания, гордость за прожитые годы, мудрость.

Кутовая Карина Сергеевна

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям.

Давайте, люди, никогда,

Об этом не забудем.

А.Твардовский

75 лет прошло с той поры, как отгремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. Я всегда слышала в семье, что у меня был замечательный прадед, который был участником той страшной войны. Мне захотелось больше узнать и рассказать о моем прадедушке. Воссоздать его портрет как личности, как участника войны. Я считаю, что тема «Судьба семьи в истории страны» является значимой по нескольким причинам: во-первых, всё меньше остаётся в живых ветеранов, во-вторых, каждый человек должен знать свою родословную. Поэтому наша задача – собирать, изучать, материалы о людях, защищавших нашу Родину, чтить и свято хранить память об их поистине великой Побед, интересоваться судьбой своих дедов и прадедов, а затем свои знания передавать будущим поколениям. Хранить семейные реликвии - это замечательная традиция, которая есть во многих семьях, в том числе и нашей. Они являются теми маленькими частичками, которые напоминают нам о Великой Отечественной Войне. Для меня очень важно, чтобы осталась память о прадедушке не только в виде нескольких фотографий, а целый рассказ, построенный на основе документов и воспоминаний.

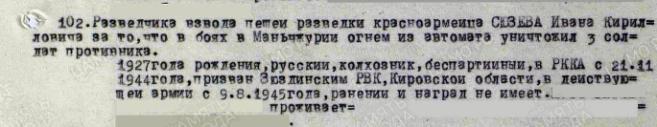

Мой прадедушка Сюзев Иван Кириллович родился 3 сентября 1927 года, в селе Викуловское, Зюздинского района, Кировской области. Имел всего 4 класса образования. Родители его были крестьяне, воспитывали троих детей: моего прадедушку, его младшего брата Матвея и сестру Ксению. Мать Сюзева Федосья Федоровна, работала в поле, накашивала столько овса простым крюком, сколько не каждому мужчине под силу, коров прятала в оборону, а отец, Сюзев Кирилл Иванович, беспартийный, неграмотный, как и все его земляки, также трудился не покладая рук. Всего себя они отдавали труду, как любая крестьянская семья работали день и ночь.

Когда началась война, Ивану было 13 лет, в основном работал в колхозе помощником, да и на лесозаготовке приходилось бывать, научился управлять лошадьми и стал помогать родителям на сезонных работах, дрова рубил, по хозяйству управлялся. Времена были тяжёлые, не до учёбы. Мужчины один за другим уходили на фронт. Так что захватил он гражданский труд во время войны, видел, как трудятся в тылу, и на войне сражался.

В 17-летнем возрасте, 22 ноября 1944 года, Зюздинским районным военным комиссариатом Кировской области он был призван на действительную военную службу. Начал он её с декабря 1944 по июль 1945 гг. в 44-ом учебном стрелковом полку, курсантом. С июля 1945 по март 1948 гг. продолжил службу в 854 стрелковом полку в качестве стрелка. С марта 1948 по апрель 1951 гг. в военной части № 35232 – стрелок. Война с фашистами для него, юного парня, полного сил и энергии, началась и закончилась на границе. По окончании учёбы он был направлен на фронт в Германию. Достигнув границы, бойцы 854-ого стрелкового полка узнают, что война с Германией окончилась, и их отправляют служить на Дальний Восток. С Дальнего Востока он попал в Японию.

Во время второй мировой войны угроза для Советского Союза исходила не только от Германии, с которой, собственно, СССР и воевал. Немалую угрозу представляла в те годы и Япония, которая держала в Маньчжурии тогда существенные силы. Маньчжурская граница требовала надёжной охраны, и для советской страны это была весьма важная составляющая для победы. На дальневосточной границе было неспокойно, милитаристская Япония угрожала на протяжении Великой Отечественной войны границам СССР. Советско-японская война, или Маньчжурская операция, началась 9 августа 1945 г. Перед Красной армией стояла задача разгромить японские войска на территории Китая и Северной Кореи.

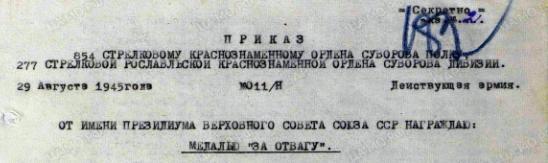

Многими воспринимаемое как часть Великой Отечественной войны, это противостояние часто незаслуженно недооценивают, хотя итоги этой войны не подведены до сих пор. Вспоминал Иван Кириллович, что днём было очень жарко, а ночью холодно. Страшные холода были. Спали прямо на земле. За день всё быстро нагревалось, так всё быстро и остывало. Были страшные песчаные бури, сильные ветра. Проливные дожди делали почву непролазной грязью, а горные реки выходили из берегов. Шинели мокрые, всё мокрое. Из еды давали кашу, тушёнку, но с водой было очень трудно, делились друг с другом, особенно если попадут туда, где нет воды. Бывали случаи, что даже врукопашную приходилось ходить. Японцы были уверены в победе на Дальнем Востоке. Они рассредоточили свои вооружённые силы на тысячи километров вдоль границы, нарушая её и ведя разведку боем. Много было убитых, раненых. Квантунская армия продолжала усиливаться. Японцы активно использовали диверсантов - камикадзе. Обвязавшись гранатам, они бросались на советские танки и солдат. Во время боёв в Маньчжурии Сюзев Иван Кириллович огнём из автомата уничтожил трёх солдат противника. За личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза приказом Президиума Верховного Совета СССР №011/Н от 29 августа 1945 года был награждён медалью «ЗА ОТВАГУ». На сайтах: «Подвиг народа» (podvignaroda.ru); «Память народа» (pamyat-naroda.ru) мы нашли приказ о награждении.

Многими воспринимаемое как часть Великой Отечественной войны, это противостояние часто незаслуженно недооценивают, хотя итоги этой войны не подведены до сих пор. Вспоминал Иван Кириллович, что днём было очень жарко, а ночью холодно. Страшные холода были. Спали прямо на земле. За день всё быстро нагревалось, так всё быстро и остывало. Были страшные песчаные бури, сильные ветра. Проливные дожди делали почву непролазной грязью, а горные реки выходили из берегов. Шинели мокрые, всё мокрое. Из еды давали кашу, тушёнку, но с водой было очень трудно, делились друг с другом, особенно если попадут туда, где нет воды. Бывали случаи, что даже врукопашную приходилось ходить. Японцы были уверены в победе на Дальнем Востоке. Они рассредоточили свои вооружённые силы на тысячи километров вдоль границы, нарушая её и ведя разведку боем. Много было убитых, раненых. Квантунская армия продолжала усиливаться. Японцы активно использовали диверсантов - камикадзе. Обвязавшись гранатам, они бросались на советские танки и солдат. Во время боёв в Маньчжурии Сюзев Иван Кириллович огнём из автомата уничтожил трёх солдат противника. За личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза приказом Президиума Верховного Совета СССР №011/Н от 29 августа 1945 года был награждён медалью «ЗА ОТВАГУ». На сайтах: «Подвиг народа» (podvignaroda.ru); «Память народа» (pamyat-naroda.ru) мы нашли приказ о награждении.

Однажды они « ...ходили в разведку и наткнулись на самураев. Самураев было много, а русских солдат мало, но, несмотря на численное превосходство противника, бойцы нанесли врагу значительные потери. Самураи были разбиты. Такое месиво: все отстрелялись, если хорошо очистили – вперёд двигаешься. А если нет, то где-нибудь окапываешься. Прячешься в траншею, готовишься к контратаке. Было тяжело видеть тяжело раненых и убитых, невыносимо больно чувствовать человеческое страдания в первые дни, а потом это стало работой… Мы много вынесли, спасая жизни нашим раненым и возвращая их в строй. Японцы строили такие укрепления, чтобы их не было видно. Когда мы куда-нибудь передвигались, японцы стреляли из миномётов, и нам приходилось отстреливаться. Однажды над головами пролетали самолёты. Много их было, не сосчитать, только гул стоял. Потом взрыв…. Всё как в тумане,..» - вот так вспоминал Сюзев Иван Кириллович свою боевую юность. Всю оставшуюся жизнь у него болело левое ухо, он им практически ничего не слышал. Ещё он сильно прихрамывал на левую ногу, в ноге был осколок, в районе голеностопа.

Однажды они « ...ходили в разведку и наткнулись на самураев. Самураев было много, а русских солдат мало, но, несмотря на численное превосходство противника, бойцы нанесли врагу значительные потери. Самураи были разбиты. Такое месиво: все отстрелялись, если хорошо очистили – вперёд двигаешься. А если нет, то где-нибудь окапываешься. Прячешься в траншею, готовишься к контратаке. Было тяжело видеть тяжело раненых и убитых, невыносимо больно чувствовать человеческое страдания в первые дни, а потом это стало работой… Мы много вынесли, спасая жизни нашим раненым и возвращая их в строй. Японцы строили такие укрепления, чтобы их не было видно. Когда мы куда-нибудь передвигались, японцы стреляли из миномётов, и нам приходилось отстреливаться. Однажды над головами пролетали самолёты. Много их было, не сосчитать, только гул стоял. Потом взрыв…. Всё как в тумане,..» - вот так вспоминал Сюзев Иван Кириллович свою боевую юность. Всю оставшуюся жизнь у него болело левое ухо, он им практически ничего не слышал. Ещё он сильно прихрамывал на левую ногу, в ноге был осколок, в районе голеностопа.

11 апреля 1946 года Приказом Президиума Верховного совета СССР от 30 сентября 1945г. прадедушку наградили медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»

11 апреля 1946 года Приказом Президиума Верховного совета СССР от 30 сентября 1945г. прадедушку наградили медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»

Это они являются непосредственными свидетелями тех событий. Это они воевали на Дальневосточной земле, занимая плацдармы, теряя друзей и отдавая свои жизни, уже после того, как была повержена фашистская Германия. Это они победили и в этой схватке с врагом. В общей сложности в армии прадедушка пробыл 6 лет и 5 месяцев. После вернулся в родное село, погостил у родителей, затем поехал на железную дорогу, где и начал свою трудовую деятельность.

Из воспоминаний дочери Татьяны: «….у отца был боевой товарищ с Вятки. Они потом иногда поддерживали с ним отношения». Федор Федорович, фамилию точно не помнит, они были из одного места и даже являлись какими-то родственниками…

27 января 1949 год. Город Иман.

27 января 1949 год. Город Иман.

Сожалеет бабушка, что, когда её папа был живой, не думали о том, чтобы завести дневник и записывать туда всю информацию. Помнит, как ходили с папой на рыбалку, в лес, по грибы, косили сено. Был очень добрым и любящим отцом несмотря на то, что ему пришлось пережить страх на войне, терять друзей-однополчан. Он не озлобился, по крайней мере, мы не видели его нервным, недовольным, сердитым. Умел радоваться каждому прожитому дню, ведь «его монетка», подброшенная в воздух, приземлилась удачно, в отличие от многих, многих миллионов погибших, пропавших без вести, не вернувшихся домой. Он очень любил петь песню «Чёрный ворон». Это было похоже на крик души. Словно погружался в неё, это всегда было настолько проникновенно, нам даже казалось, что папе было больно, а нам немного страшно. Мы представляли до безумия ненавидевших наш народ немцев, свастику, жестокие издевательства, голод, кровь и смерть.

После демобилизации в апреле 1951 года мой прадед женился на Бисеровой Елизавете Ильиничне и начал свою мирную трудовую деятельность в качестве кондуктора поезда. После окончания курсов работал машинистом паровоза. В 1954 году переехал в Пермскую область, Гайнского района, п. Сейва. В то время прадедушка работал уже машинистом тепловоза вплоть до 1982 года. В 1982 году он ушел на заслуженный отдых – на пенсию. За свой добросовестный труд прадедушка от имени Президиума Верховного Совета СССР, решением исполкома Пермского областного Совета народных депутатов награждён медалью «Ветеран Труда»

После демобилизации в апреле 1951 года мой прадед женился на Бисеровой Елизавете Ильиничне и начал свою мирную трудовую деятельность в качестве кондуктора поезда. После окончания курсов работал машинистом паровоза. В 1954 году переехал в Пермскую область, Гайнского района, п. Сейва. В то время прадедушка работал уже машинистом тепловоза вплоть до 1982 года. В 1982 году он ушел на заслуженный отдых – на пенсию. За свой добросовестный труд прадедушка от имени Президиума Верховного Совета СССР, решением исполкома Пермского областного Совета народных депутатов награждён медалью «Ветеран Труда»

В 1985 году в честь 40-летия великой победы над фашизмом орден Отечественной войны был возрождён как памятная награда для ветеранов. В Указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось, что следует «произвести награждение Орденом Отечественной войны II степени: - лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формированиях или в подполье, если они не подлежат награждению орденом Отечественной войны I степени в соответствии с настоящим Указом». Фактически орденом были награждены все жившие на тот момент ветераны войны. Действие Указа Президиума Верховного Совета СССР распространялось и на участников войны с Японией. Таким образом, через много-много лет после войны мой прадедушка был награжден орденом «Отечественной Войны II степени».

В 1985 году в честь 40-летия великой победы над фашизмом орден Отечественной войны был возрождён как памятная награда для ветеранов. В Указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось, что следует «произвести награждение Орденом Отечественной войны II степени: - лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формированиях или в подполье, если они не подлежат награждению орденом Отечественной войны I степени в соответствии с настоящим Указом». Фактически орденом были награждены все жившие на тот момент ветераны войны. Действие Указа Президиума Верховного Совета СССР распространялось и на участников войны с Японией. Таким образом, через много-много лет после войны мой прадедушка был награжден орденом «Отечественной Войны II степени».

Прадедушка с прабабушкой вырастили трёх дочерей: Валентину, Татьяну и Нину. Валентина выбрала профессию учителя начальных классов. Татьяна, моя бабушка, работала воспитателем в детском саду, а потом контролёром в «Энергосбыте». Нина работает медицинской сестрой сейчас в Эльдиканской участковой больнице. Все они с любовью и уважением вспоминают своего отца, рассказывают своим детям и внукам об этом скромном и добром человеке.

Мой прадед, Сюзев Иван Кириллович, оставил после себя большую «родовую веточку». Кроме троих детей, у него осталось 6 внуков и 9 правнуков. В возрасте почти 69-ти лет, 27 августа 1996 года, мой прадедушка умер.

Я с гордостью отношусь к подвигу моего прадеда, он был причастен к такому великому историческому событию, защищал свой дом, свою семью, свою Родину. Мой долг сохранить память о нём.

Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой Отечественной войны. Но эти годы не выветрить из памяти. 27 миллионов советских людей – такова страшная цена победы. А ещё миллионы тех, кто умер от ран, от голода, от сердечных болей уже после войны.

Мы вспоминаем о той далёкой войне всё реже, всё меньше, но забыть совсем - не имеем права. Это всё равно, что жестоко предать тех, кто добывал для нас мир, беззаботное детство, счастливую мирную жизнь. Мы счастливый народ: мы родились под мирным небом, не слышали воя бомб и грохотов канонады, не видели ужасов войны.

Люди, как и деревья, не могут жить без своих корней. Подвиги прадедов – это крылья для нас, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, источник нашей жизнестойкости. И нам, молодому подрастающему поколению, надо стараться быть достойными памяти своих дедов и прадедов. Со слов бабушки, мой прадедушка не любил вспоминать о годах, проведённых на войне. При попытках расспросить его, молчание было красноречивей и страшней любых рассказов. Трудно рассказывать о войне… Сюзев Иван Кириллович имел несколько юбилейных медалей.

Нагрудный знак «25 лет ПОБЕДЫ В ВОВ»

Юбилейная медаль «30 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-1945 гг.»

Юбилейная медаль «ХХХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ФЛОТА»

Юбилейная медаль «40 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-1945 гг.»

Юбилейная медаль «60 ЛЕТ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР»

Юбилейная медаль «70 ЛЕТ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР»

Люди должны знать и помнить свою историю, чтобы не совершать страшных исторических ошибок. Наша семья сохраняет военное прошлое прадеда - военные награды, несколько фотографий и военный билет.

Я считаю, что участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая – это наш долг перед памятью павших…

На мой взгляд, я внесла существенную лепту в родословную своей семьи. В процессе работы я побеседовала со всеми ныне живущими родственниками. Записывала воспоминания, изучала сохранившиеся документы, фото, находила информацию на различных интернет-ресурсах. Большим подспорьем для меня стали такие сайты, как

«Подвиг народа» (podvignaroda.ru); «Память народа» (pamyat-naroda.ru); «Бессмертный полк России» (сайт : polkrf.ru)

Касаткин Виталий Владимирович

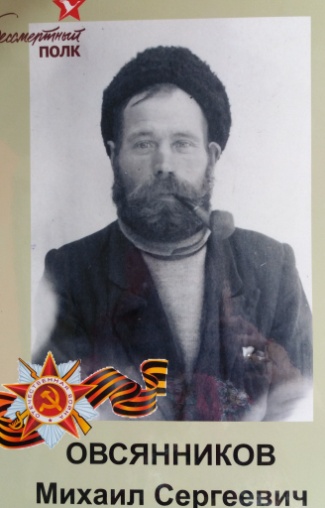

Герои…В бессмертном полку встретились все, кого мы считаем героями, кто стал героем, несмотря на возраст. Да, в те далёкие теперь от нас военные годы героями становились все: от мальчишек и девчонок, стоявших у станков, до солдат, сражавшихся на фронте в траншеях; партизан, наносящих врагу удары в спину, разведчиков, сражавшихся в глубоком тылу фашистов. Родословная каждой семьи имеет свою неповторимую героическую историю, так как нет в России ни одной семьи, которой не коснулась бы чёрным крылом Великая Отечественная война. Летом 1941 года она ворвалась в спокойную жизнь целого народа, словно смертельный ураган, сломав мечты тысяч юношей и девушек, уничтожив нажитую годами и трудом стабильную и счастливую жизнь взрослых. Я хочу вспомнить всех моих родственников, принимавших участие в военных действиях, и рассказать о них, чтобы они заняли своё достойное место в строю бессмертного полка. В рядах бессмертного полка по праву идут мои прадеды Овсянников Михаил Сергеевич и Лопатин Иван Андреевич.

Овсянников Михаил Сергеевич, прадед по материнской линии. Был призван Аллах-Юньским РВК Якутской АССР и ушёл на фронт в 1944 году, когда ему исполнилось 34 года, т.е. уже в зрелом возрасте. Со слов бабушки, с войны вернулся в 1946 году в г.Каменск-Уральский к брату. Где он служил и какие именно имел награды, мне предстоит ещё выяснить. К сожалению, большинство солдат, вернувшихся после войны и участвовавших в тяжёлых боях, старались не вспоминать о бомбежках, голоде, потере самых близких друзей. Фронтовики были немногословны, не любили рассказывать родным о тяготах, которые пришлось пережить. Только в день Победы можно было увидеть скупые солдатские слёзы, когда вспоминал боевых друзей и выпивал за них. Бабушка помнит: были награды, но какие именно, не знает. Они тогда были детьми и не придавали значения наградам, а просто играли ими как любой игрушкой. Так, незаметно для себя и взрослых растеряли дети такие важные и драгоценные сейчас в наше время раритеты: медали, ордена, нагрудные значки.

Овсянников Михаил Сергеевич, прадед по материнской линии. Был призван Аллах-Юньским РВК Якутской АССР и ушёл на фронт в 1944 году, когда ему исполнилось 34 года, т.е. уже в зрелом возрасте. Со слов бабушки, с войны вернулся в 1946 году в г.Каменск-Уральский к брату. Где он служил и какие именно имел награды, мне предстоит ещё выяснить. К сожалению, большинство солдат, вернувшихся после войны и участвовавших в тяжёлых боях, старались не вспоминать о бомбежках, голоде, потере самых близких друзей. Фронтовики были немногословны, не любили рассказывать родным о тяготах, которые пришлось пережить. Только в день Победы можно было увидеть скупые солдатские слёзы, когда вспоминал боевых друзей и выпивал за них. Бабушка помнит: были награды, но какие именно, не знает. Они тогда были детьми и не придавали значения наградам, а просто играли ими как любой игрушкой. Так, незаметно для себя и взрослых растеряли дети такие важные и драгоценные сейчас в наше время раритеты: медали, ордена, нагрудные значки.

Лопатин Иван Андреевич

Лопатин Иван Андреевич - двоюродный прадед по отцовской линии. В 1943 году, когда ему исполнилось семнадцать лет, ушёл на фронт. Мечты юноши -он будет воевать, он вместе с Красной Армией выбьет захватчиков за пределы Родины и с победой придёт домой. Мечтал как все тогда, в то трудное для Родины время. Стал танкистом, пришлось учиться сразу и всему. И знания, и опыт, и умение воевать пришли не сразу. Через кровь, через смерти своих товарищей набирался мужества и смелости солдат. Т-34, скоростная, маневренная машина, способная крушить строения и металл своими гусеницами, корпусом, в умелых руках -очень грозная техника. Порой приходилось использовать хитрость, чтобы обмануть врага, ведь танки могли стать лёгкой добычей для самолёта-разведчика и бомбардировщиков. Маскировали башни наших танков под немецкие: обшивали башню досками, делали её прямоугольной, как у «Пантер», рисовали кресты. Вместе с друзьями- однополчанами освобождал Белоруссию, Польшу. Нелегко было воевать танкистам: иногда целыми днями без свежего воздуха жить в танке(а для них он стал родным домом). И про горячее забывали во время ожесточённых боёв: не ели сутками. Экипаж танка- своеобразное фронтовое братство.

В мае 45-го Лопатин Иван Андреевич на «родном» танке дошёл до Берлина. В семейном архиве бережно хранятся медали и ордена: «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «Орден Красной Звезды», «Орден Отечественной войны II степени», юбилейные награды.

В мае 45-го Лопатин Иван Андреевич на «родном» танке дошёл до Берлина. В семейном архиве бережно хранятся медали и ордена: «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «Орден Красной Звезды», «Орден Отечественной войны II степени», юбилейные награды.

Иван Андреевич за доблестную службу имеет Благодарности от И.В.Сталина: «За прорыв обороны немцев и наступления на Берлин», «За овладение г.Берлин».

Героическая эпопея моего прадеда продолжалась и в мирное время. Он, как и тысячи молодых людей, в 50-е годы по призыву комсомола и партии отправился осваивать целинные земли. Не мог сидеть без дела фронтовик: для него и ратный, и трудовой подвиг равнозначен. Его самоотверженная работа на целине была отмечена благодарностью, подтверждением этому являются слова из трудовой книжки:

«… Самоотверженно трудился в весеннем севе 1954 года. Систематически выполнял и перевыполнял нормы выработки…».

Фото: Лопатин И.А. с женой и внучкой (1990г.); с друзьями (герой - семьи справа).

Акция «Бессмертный полк» проходит уже в течение нескольких лет. Активность её достигла международного уровня. Я горжусь, что моя семья является ее участником благодаря ратному подвигу моих предков. Я и мои друзья с гордостью несём портреты земляков, так как мы считаем, что это честь для нас- быть участниками акции. Прав был Роберт Рождественский, когда сказал: «Это нужно не мертвым, это надо живым».

Моя семья в акции «Бессмертный полк» - дети, внуки и правнуки героев Великой Победы (1941-1945гг)

В наше время, время компьютерных технологий, можно, не выходя из дома, заглянуть в архив 1941-1945гг. на сайтах «Вахта памяти», «Солдаты Победы». Поэтому мой долг и долг каждого россиянина- найти как можно больше достоверных фактов о родных, о их вкладе в победу над фашизмом, сделать всё возможное, чтобы память о них смогла остаться в памяти многих поколений – у моих детей, внуков и правнуков. Ведь человек жив, пока о нём помнят!

В память о своих прадедах я каждый год обязательно с гордостью прикрепляю в мае георгиевскую ленточку. Мне есть чем гордиться: моя семья внесла посильную лепту в победу над фашистской Германией. Я горжусь своей Родиной, своей историей и историей моей семьи!

Иванов Иван Андреевич

Листки календаря отсчитывают месяц за месяцем. Пролетел один из самых волнующих праздников нашей страны –День Победы. Прошло уже 75 лет с тех пор, как советские войска одержали победу над фашистскими захватчиками. Как быстро стареют наши ветераны, отдавшие всю молодость войне! Если в прошлом году, встречаясь с ними, мы слышали от них рассказы, то в этом году каждое слово даётся им с трудом. Мы побывали в гостях у Мордовского Петра Алексеевича, ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в посёлке Эльдикан Усть-Майского улуса.

Листки календаря отсчитывают месяц за месяцем. Пролетел один из самых волнующих праздников нашей страны –День Победы. Прошло уже 75 лет с тех пор, как советские войска одержали победу над фашистскими захватчиками. Как быстро стареют наши ветераны, отдавшие всю молодость войне! Если в прошлом году, встречаясь с ними, мы слышали от них рассказы, то в этом году каждое слово даётся им с трудом. Мы побывали в гостях у Мордовского Петра Алексеевича, ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в посёлке Эльдикан Усть-Майского улуса.

- Пётр Алексеевич! Расскажите немного о себе.

- Родился я 1926 году в Горном районе Якутской АССР в наслеге Кытыл-Дьюра. Посёлок был небольшой, поэтому из села был призван один я. Мобилизован в ряды Советской Армии в июле 1944 года Орджоникидзевским военкоматом, попал служить в Красноярск. После краткосрочной учёбы отправили меня служить в в Монголию, потом обучался на пулемётчика в городе Хабаровске. С 1944 года служил наводчиком-пулемётчиком в составе 147 Красноярского стрелкового полка. В августе 1945 года на Дальнем Востоке участвовал в русско-японской войне. Я был совсем молодым парнишкой, когда попал на фронт. Многое видел, многое чувствовал, но осознал всё значительно позже. Участвовал в боевых действиях в составе стрелкового полка, освобождая Маньчжурию. Дошёл до Мугдена. Особенно напряжённые бои были в районе Хайлара. Тяжело было, но каждый совершил то, что было в его силах, а если требовалось, то и сверх сил. В 1947 году был зачислен в стрелковый полк воинской части N61882, владел в совершенстве стрельбой из ручного пулемёта. После войны ещё долго служил в армии. Демобилизовался только в 1950 году.

- Расскажите про первый бой. Какие чувства вы испытывали? - Первый бой навсегда запомнился не героизмом, а тем, что я испытал чувство страха, самого обычного, которое испытывает любой человек. Я боялся даже высунуть голову и не видел ничего: где свои, а где враги - всё поле обволокло дымом. Казалось, что уцелеть среди шквального огня, не лишиться рассудка было просто невозможно. Потом пообвык, уже не испытывал боязни. Хотя слышал и видел взрывы гранат, выстрелы, но без страха шёл вперёд, за Родину.

- Пётр Алексеевич, какие у Вас награды?

- Награждён я медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями.

-Чем занимались после войны?

- Война окончилась. Победа. Мир. Мы вернулись домой, но труден был этот переход - от боевой армейской жизни к гражданке. Казалось бы, пришло мирное счастье. Нужно было учиться жить в новых условиях. Вернулся домой в Горный улус, работал трактористом в Олёкминске. В своём родном районе не раз избирался депутатом поселкового совета. В 1986 году приехал в Эльдикан, так как дочь обосновалась в этом посёлке. Вся моя жизнь теперь связана с Эльдиканом.

- Расскажите немного о своих родных.

- Мой старший сын Алексей Петрович Мордовской родился в городе Олёкминске в 1951 году. Работает в спортивной школе тренером по лыжному спорту и в школе номер 5 учителем физкультуры, воспитывает двух дочек. Имеет много спортивных достижений. В Эльдикане живёт дочь Кривошеева Галина Петровна, работает мастером производственного обучения в Эльдиканской школе. У неё двое детей: сын Алексей и дочь Людмила. Мой внук Кривошеев Алексей Евгеньевич родился в 1976 году. Живёт с женой и сыном Данилой в г. Якутске. Я очень люблю своего правнука. Недавно ему исполнилось 3 года. Каждую зиму Данила приезжает в гости. Горжусь, что внук Алексей крепко стоит на ногах, он командир роты ОБДПС ГАИ при УВД города Якутска. Внучка Людмила Кривошеева родилась в 1987 году и оканчивает медицинский институт, будет врачом- стоматологом.

Со своей супругой Зоей Ефимовной Мордовской в этом году отметим юбилейную дату: живём вместе уже 60 лет. Она родилась 19 декабря 1932 года. В больнице медсестрой проработала 32 года, все помнят её как скромную, добрую, отзывчивую работницу.

- А есть у вас любимые занятия?

- Очень люблю охоту и рыбалку, поездку за грибами. Жаль, что сейчас здоровье подводит и из дома не выхожу.

- А как сейчас вам живется?

- Было бы здоровье, спокойно бы жилось. Возраст даёт о себе знать. Но я не унываю. Всё у меня есть. Я рад, что у нас, ветеранов, есть День Победы. Это наш день, нами выстраданный, завоеванный. Жаль, что нас становится всё меньше у памятника ветеранам войны, но этих коротких встреч мне хватает на целый год. С кем я в этом году встречусь, сколько нас придёт? Ведь минуло 65 лет после войны. Рад, что государство заботится о нас, ветеранах. Много сделано в этом году для нас. Петр Алексеевич - почётный гражданин Усть-Майского улуса с 2007 года. На груди у ветерана блестят медали и ордена за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с врагами. Пётр Алексеевич отслужил 6 лет, но и сейчас не теряет былого духа и силы. Будем же вечно помнить о солдатах, скромных воинах, каждый из которых был героем, потому что воевал. И мы благодарны нашим ветеранам за мир, за наше счастливое детство, за то, что мы живём и учимся в России. Спасибо вам, Пётр Алексеевич, незаметный труженик войны! Вы отстояли главные ценности: мир на Земле, Родину нашу. Теперь - очередь за нами, молодыми.

Эй, дружище!

Кондрашов Андрей

Эй, дружище, давай с тобой вспомним

Те, прошедшие годы войны,

Когда наши отцы и прадеды

Защищали нас от беды.

Давай вспомним с тобою раннее утро,

Когда Гитлер - проклятый фашист-

На русскую землю поднял свою руку,

Но позже её уронил.

Ведь не знал фашист, какой он на деле

Этот стойкий русский народ,

Что выдержал всё,

Хотя были потери: и смерть, и голод, и плен.

Давай вспомним с тобою тех,

Кто погиб и с войны не вернулся.

Кто погиб тогда ради надежды,

Что в скором времени все вернётся.

Эй, дружище, давай не забудем

Те прошедшие годы войны,

Когда немцы бежали с России,

И мы позже взяли Берлин.

А помнишь, что было потом,

Как встречали героев войны,

Что не просто прогнали врагов

С нашей могучей Русской земли.

Сколько пота и слёз было пролито

Сосчитать просто так невозможно,

Но мы всё же прогнали врагов,

Хотя это было непросто.

Эй, дружище, давай не забудем,

Те прошедшие годы войны.

Когда наши отцы и прадеды

Защитили будущее Русской земли.

Спасибо вам всем, ветераны!

Ваш подвиг никем не забыт!

Вечная память солдатам

Великой Отечественной войны!

Астахов Валерий, 7 класс Астахов Анатолий, 5 класс

Ясков Игорь, 6 класс Каюмов Никита, 5 класс

Каюмова Полина, 7 класс

Ковалёв Никита, 6 класс Черепова Ксения, 6 класс

Использованы картинки с интернет ресурса

http://www.yandex.ru/collections/card

Фотографии из архива семей:

- Кутовых

- Касаткиных

- Караваевых

- Боксгорн

- Артюховой

- Безродных

Над созданием сборника

«Навечно в памяти»

Работали:

Группа «Журналистика в школе»

Группа «Колокольчик»

Редактор: Безродных Галина Ивановна

Техническое редактирование и компьютерная вёрстка:

Артюхова Наталия Ильинична

Место издания:

678623, Республика Саха (Якутия)

Усть-Майский улус (район)

Эльдиканский филиал МБООДО «ЦВР»

Сайт: http://cvr.eldikan.edu.ru/

Телефон 8411 41 42909

Усть –Мая,

Ул. Строда, 55.