|

«Проектная деятельность, как инновационная составляющая образовательного процесса».(1 слайд) Большинство детей приходит в первый класс с желанием учиться и с достаточно высокой познавательной активностью. Кто-то уже умеет читать и даже писать, кто-то с родителями побывал в разных уголках нашей страны и в других странах. У всех детей – семилетний опыт освоения окружающего мира и общения с людьми рядом. Стратегически начальная школа должна развить желание ребенка учиться в течение всей жизни и научить его это делать эффективно. Именно на этом этапе обучения возможно привить интерес к интеллектуальной продуктивной творческой деятельности. Общеучебные компетенции, сформированные в начальной школе, должны реализоваться впоследствии на всех ступенях образования. (слайд 2) Одним из способов развития интеллектуальных и творческих способностей детей и поддержания мотивации к учению на высоком уровне является организация проектной и исследовательской деятельности с использованием информационных технологий. Такую деятельность можно осуществлять по двум направлениям: в рамках урочной деятельности со всеми учащимися и в дополнительном образовании с детьми, которые проявили желание и сильную заинтересованность в таком виде работы. В нашей школе осуществляется работа по этим двух направлениям, что дает возможность каждому ученику реализовать в полной мере свои устремления и способности.(слайд3) Само понятие «Проект» заимствовано из латинского языка. Буквальный перевод – это «брошенный вперёд». В древнегреческой культуре оно означает «помеху, препятствие, задачу, вопрос». Исходя из этого можем сказать, что проект – это план, замысел, в результате которого автор должен получить что-то новое: продукт, отношения, книгу, фильм, модель, сценарий и так далее. Современное понимание проекта – это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией. В.Н.Бурков, Д.А.Новиков пришли к выводу о невозможности единой классификации проектов и разработали систему классификаций данной технологии на основе следующих принципов. (Слайд 4)

Система классификаций проектов (по В.Н.Буркову, Д.А.Новикову) | Классификация Принцип классификации | Варианты | | Тип проекта По основным сферам деятельности, в которых осуществляется проект | -Технический; -организационный; -экономический; -социальный; -образовательный; -смешанный | | Класс проекта По составу и структуре проекта и его предметной области | -Монопроект (отдельный проект различного типа, вида и масштаба); -мультипроект (комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и требующий применения многопроектного управления); -мегапроект – целевые программы развития регионов, отраслей и др., включающие в свой состав ряд моно- и мультипроектов | | Масштаб проекта По размерам самого проекта, количеству участников и степени влияния на окружающий мир | -Мелкие; -средние; -крупные; -очень крупные Примечание: крупные проекты приняты называть программами | | Длительность проекта По продолжительности периода осуществления проекта | -Краткосрочные (до 3-х лет); -среднесрочные (от 3-х до 5-ти лет); -долгосрочные (свыше 5-ти лет) | | Сложности проекта По степени сложности | -Простые; -сложные; -очень сложные | | Вид проекта По характеру предметной области проекта | -Инвестиционный; -образовательный; -научно – исследовательский; -учебный; -смешанный |

Для того чтобы понять методологию проекта, необходимо рассмотреть принципы организации практической образовательной деятельности более подробно. (Слайд 5) Принцип иерархичности заключается в том, что деятельность осуществляется на разных уровнях иерархии в зависимости от личностных качеств человека и условий, в которых он поставлен. Принцип целостности является процессуальным аспектом любой профессиональной деятельности. Побуждаемый потребностями, человек способен сориентироваться в ситуации, приобрести новые необходимые знания, правильно поставить цель действий в соответствие с объектами законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. Далее, в соответствии с ситуацией, целью и условиями, определить конкретные способы и средства действий, в процессе применения отработать, усовершенствовать их и, наконец, достигнуть цели. Аспект, касающийся видов структуры деятельности, определяется инвариантными сторонами деятельности: познавательной, преобразовательной (практической, проектирующей), ценностно-ориентировочной, коммуникативной и эстетической. Целостность осуществления и того, и другого аспекта деятельности напрямую зависит от уровня развития деятельности педагога. Принцип коммуникативности заключается в степени позитивного взаимодействия с другими людьми, определяющего результативность деятельности. Принцип историчности содержит два аспекта: *филогенетический, учитывающий педагогический опыт в осваиваемой области деятельности; *онтогенетический, учитывающий связь возраста педагога и его способности к инновациям. Принцип необходимого разнообразия (принцип адекватности). Наличие средств и способов решения проблемы должно иметь больший диапазон (разнообразие, чем сама сложность проблемы; либо система, решающая проблему, должна уметь разрабатывать новые средства и способы решения проблемы). То есть система должна иметь необходимый «запас манёвра».

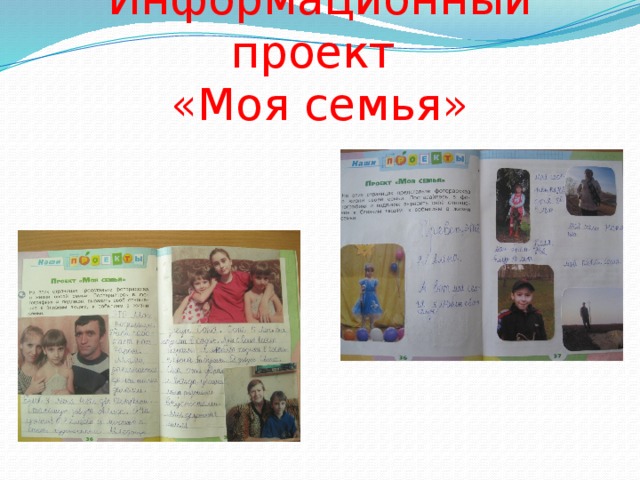

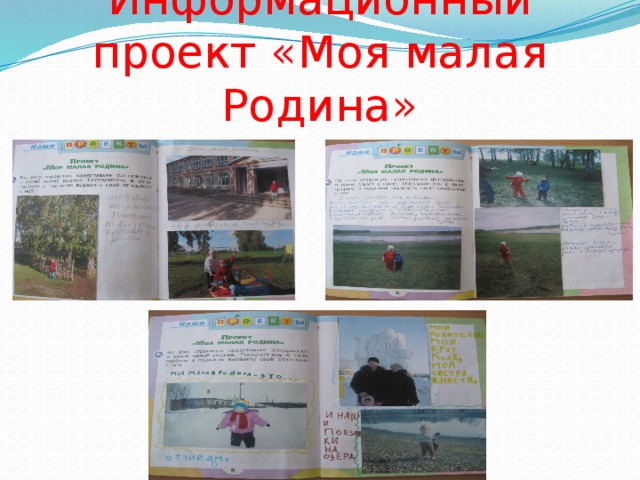

Метод проекта как нельзя лучше вписывается в современную систему образования, так как имеет ряд преимуществ: 1. Нет ограничений временными рамками урока деятельности ученика. Работа над проектом переходит во внеурочную деятельность. 2. Осваивая эту технологию, учащиеся приобретают собственный опыт интеллектуальной деятельности. 3. Учащиеся пробуют анализировать и оценивать результаты своей деятельности. 4. Работа над проектом строится по принципу «от простого к сложному». Проектная деятельность ставит перед собой цели и задачи. (6 слайд) Целью проектной деятельности является общее развитие и формирование качеств творческой личности. (7 слайд)В создании проекта ставятся следующие задачи: - включить детей в разнообразную деятельность (это достигается специальными видами практических работ); - выработать гибкие умения, позволяющие учащимся быстро осваивать новые виды деятельности, то есть перенос знаний и навыков на практику; - развить сообразительность и творческую активность учащихся. Чтобы реализовать на практике эти цели и задачи, давайте зададим себе вопрос: можно ли каждого ребёнка научить сочинять, с интересом познавать, творчески мыслить? На этот вопрос можно ответить, если у учителя проявится желание проанализировать, какие он использует педагогические технологии на уроках. Какими дети рождаются, это от них не зависит. Но чтобы они могли проявить свои дарования, необходимо умное руководство со стороны взрослых. У каждого ребёнка есть способности и таланты, дети от природы любознательны и полны желания учиться. Развитие творческих способностей не может проходить без развития мышления. Мышление надо упражнять, надо ежедневно снова и снова размышлять, чтобы сохранить жизнь мысли. Не мыслям надо учить, а учить мыслить. Толкование термина «проектная деятельность» применительно к взрослому и младшему школьнику будет различным. Проектная деятельность – это творчество. Но учащихся младших классов надо учить творить и при организации обучения творчеству мы исходим из следующих положений:(слайд 8) Маленький ребёнок не может создать оригинальный конкретный продукт, не имея необходимых для этого знаний и навыков. Следовательно, практические задания в учебном процессе ему надо давать такие, которые опирались бы на уже имеющиеся у него знания, используя их при этом как можно полнее. Творческую деятельность младшего школьника мы рассматриваем в совокупности с самостоятельной и не проводим резкой грани между ними, так как они тесно взаимосвязаны и одно способствует развитию другого. Самостоятельность ученика проявляется в том, что он сам выбирает вариант задания, сам определяет форму изделия, объём работы. Без такой самостоятельности сколько-нибудь серьёзно о творчестве говорить, пожалуй, нельзя. А творчество в нашей работе проявляется в том, что при единой для всех теме ученик создаёт свой вариант работы. Самостоятельные работы учащихся должны строиться по принципу «от простого к сложному». Последовательность работы над проектом:(9 слайд) 1. Беседа, где выдвигаются проблемные ситуации. 2. Выбор проблемы (Самый важный и сложный момент. Дети младшего школьного возраста самостоятельно выдвинуть проблему не могут. Здесь необходима помощь учителя.) 3. Выбор темы проекта по поставленной проблеме. 4. Определение цели и задач проекта. 5. Составление плана работы над проектом. 6. Сбор информации: - анализ предметной и дополнительной литературы; - опрос; - использование коммуникативных источников; - посещение музеев, выставок, библиотек. 7. Индивидуальные или групповые сообщения для одноклассников и их обсуждение. 8. Подведение итогов, составление портфолио (папка документов). 9. Защита проекта. Конечный этап работы над проектом – рефлексия. Для каждого класса определяется своя специфика работы над проектом с учётом возрастных и психологических особенностей развития младших школьников. Начальная школа – это целый мир! Для ребенка, пришедшего в школу, начинается новая жизнь, полная чудес, открытий, трудностей и проблем. Как же помочь ребенку – первокласснику освоиться в новом для него мире - начальная школа? Как учителю удержать интерес к учебе? Как сделать так, чтобы школьные годы остались в памяти светлым периодом жизни? В решении этих и других вопросов большое значение имеет метод проектов. Он активно используется педагогами, позволяя им решать ряд важных профессиональных задач – это и повышение интереса к предмету, и развитие учебной мотивации, и углубление знаний по заданной теме. Этот метод выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. Включать школьников в проектную деятельность рекомендуют с первого класса. Вначале детям даются доступные творческие задания, а уже в 3-4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проекты. Уже за первые месяцы учёбы мои первоклассники успели поработать над несколькими проектами «Моя малая Родина», «Моя семья», «Аквариум», «Осеннее лукошко». К работе над проектами привлекались родители, которые на протяжении всей работы мотивируют детей, советуют, наблюдают, помогают в сборе информации, оформлении, контролируют соблюдение техники безопасности. Однако при этом важно, чтобы родители не брали на себя часть работы детей над проектами. С этой целью провожу родительские собрания, на которых разъясняю родителям суть метода проектов и его значимость для развития личности детей. Ведь создание прекрасного своими руками возвеличивает человека в собственных глазах, воспитывает нравственно. Позволяет выявить и развить творческие возможности и способности учащихся, научить решать новые нетиповые задачи, выявить деловые качества детей. Предлагаю вашему вниманию несколько проектов, созданных моими учениками. 10 – 11 слайд проект «Моя семья» 12 – 14 слайд проект «Осеннее лукошко» 15 - 16 слайд проект «Аквариум» 17 – 18 слайд проект «Моя малая Родина» Ничто так не расширяет кругозор ребёнка, не воспитывает и не сплачивает детский коллектив, как совместное дело: создание макета, оформление стенной газеты, подготовка фотоальбома, выступления перед аудиторией. А когда это подчинено одной цели и вызывает у ребят интерес, тогда достигается особый положительный эффект. Проектная деятельность это разновидность проблемного обучения, т.к. при выполнении проекта дети решают массу проблем, они ставят перед собой проблему, вопросы, на которые затем, в процессе работы, находят ответы. Таким образом, рассмотренные выше теоретико-методологические основы проектной деятельности имеют высокую степень адаптивности инновационной технологии к специфике ОУ. Данный факт делает возможным выбор метода проекта в качестве средства повышения профессиональной компетентности педагогов и оптимизации целостного педагогического процесса ОУ. Эффективность применения технологии зависит от среды, в которой будет осуществляться проект, особенностей субъектов проекта, функциональных связей между компонентами проекта, условий для эффективного использования проекта и ожидаемых результатов.

Список литературы: (Слайд 19) 1.Кашлёв С.С. Современные технологии педагогического процесса: пособие для педагогов. Минск: Высш. шк., 2002.-95с. 2. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. Л.: Издательство ЛГУ, 1970.-114 с. 3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). М.: Эгвес, 2004.-120 с. 4. Яковлева Н.О. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования: монография. М.: Информационно-издательский центр АТиСО, 2002.-239 с.

Спасибо за внимание!( Слайд 20)

|