Технология развития критического мышления как средство сопровождения одаренных детей.

Коваленко Виктория Валериевна,

учитель английского языка МБОУ «СОШ №25»,

г.Нижневартовск

Проблема работы с одаренными детьми – одна из современных задач модернизации образования. Она решается посредством дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. Задача преподавателя – создать условия, в которых ученик мог бы проявить себя и показать путь для его самореализации.

Иностранный язык обладает огромным потенциалом для всестороннего развития личности, а значит, и для выявления одаренных детей, так как здесь, как нигде еще, реализуются межпредметные связи. В условиях обычного обучения одаренному ребенку просто скучно, обучение не соответствует его способностям. Кроме того, одаренные дети могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. А обучение иностранному языку относится именно к такому типу обучения, когда необходимо работать постоянно и кропотливо. Поэтому нужен индивидуальный подход к таким детям, необходимо строить работу так, чтобы дети могли погрузиться в творческий процесс, воспитывать в них стремление к открытиям.

С такими учениками работать и легко, и в то же время сложно. Они требуют к себе особого внимания. Основной задачей является организация образовательного процесса в соответствии с познавательными потребностями обучаемых. И технология развития критического мышления может помочь учителю в работе с одарёнными детьми, так как она обращена, прежде всего, к ребенку, к его индивидуальности. Работая в режиме технологии критического мышления, учитель перестает быть главным источником информации, и, используя приемы технологии, превращает обучение – продвижение от незнания к знанию – в совместный и интересный поиск.

Уроки английского языка способствуют развитию критического мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам. Технология развития критического мышления через чтение и письмо выделяется среди инновационных педагогических идей удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с технологичностью урока, эффективными методами и приемами.

Учитель, работающий в рамках технологии КМ, должен хорошо осознавать, что продуктивной его работа будет в случае, если правильно выбран:

информативный материал, способствующий развитию КМ;

метод (отдельный прием, стратегия) занятия.

Критическое мышление – это точка опоры, естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы стоим перед проблемой выбора информации. Необходимы умения не только владеть ею, но и критически оценить, осмыслить, применить. Получая новую информацию, ученики должны научиться рассматривать ее с различных точек зрения, делать выводы относительно ее ценности и точности. На уроках иностранного языка необходимо привлекать информацию, при которой учащийся должен осознавать, что изучение иностранного языка в большей степени связано с его личностью и интересами, нежели с заданными учителем приемами и средствами обучения.

Так что же такое критическое мышление?

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам. Это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые, продуманные решения. Это активное и открытое мышление, которое развивается путем наложения новой информации на жизненный личный опыт. В этом определяется его отличие от мышления творческого, которое не предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование новых идей.

Современная жизнь при этом устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, а способность пользоваться приобретенным знанием; не объем информации, а умение получать её и моделировать; не приобретательство, а созидание и сотрудничество.

Подробнее остановимся на самой технологии. Для того чтобы дать детям возможность активно работать с получаемым знанием, авторы технологии предлагают строить урок по привычной схеме: «введение – основная часть – заключение». Подобная же схема действует и при решении проблем: «введение в проблему – подходы к ее решению – рефлексия результата». В рамках технологии критического мышления данные этапы получили несколько иные названия и функции. Итак:

Технология развития критического мышления – стадии и методические приемы

| Технологические этапы | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Возможные приемы и методы |

| I стадия (фаза) Вызов (evocation): - актуализация имеющихся знаний; - пробуждение интереса к получению новой информации; - постановка учеником собственных целей обучения. | Направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, активизацию их деятельности, мотивацию к дальнейшей работе | Ученик «вспоминает», что ему известно по изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует информацию до изучения нового материала, задает вопросы, на которые хочет получить ответы. | Составление списка «известной информации»: рассказ-предположение по ключевым словам; систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки; мозговая атака; проблемные вопросы, «толстые» и «тонкие» вопросы и т.д. |

| Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах. В процессе реализации стадии вызова важно: Давать учащимся возможность высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным учителем. Фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для дальнейшей работы. При этом на данном этапе нет «правильных» и «неправильных» высказываний. Сочетать индивидуальную и групповую работу: индивидуальная позволит каждому ученику актуализировать свои знания и опыт; групповая – услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен мнениями может способствовать выработке идей, которые часто являются неожиданными и продуктивными; появлению интересных вопросов, поиск ответов которые будут стимулировать к изучению нового материала. Кроме того, часто некоторые учащиеся боятся излагать свое мнение учителю или сразу большой аудитории, поэтому занятия в небольших группах позволяют им чувствовать себя более комфортно. Роль учителя на этом этапе работы состоит в том, чтобы стимулировать учащихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, полученной от школьников. При этом важно не критиковать ответы, так как любое мнение учащегося ценно. Подчеркнем важность данной стадии: все этапы урока не только взаимосвязаны, но и взаимозависимы, а, как известно, хорошее начало – половина дела. Итак, в случае успешной реализации стадии вызова у детей возникает мощный стимул для работы на следующем этапе. Необходимо заметить, что в выборе приемов для урока должны соблюдаться определенная последовательность и логика. Например, если на этапе вызова применялись “ключевые термины” или “перепутанные логические цепочки”, то на этапе рефлексии целесообразно вернуться к выполненным до чтения текста заданиями предложить учащимся повторно выстроить предложенные события или понятия в хронологической или причинно-следственной последовательности. |

| II стадия Осмысление содержания (realization of meaning): - получение новой информации; -корректировка учеником поставленных целей обучения. | Направлена на сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому» | Ученик читает (слушает) текст, используя предложенные учителем активные методы чтения, делает пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой информации | Методы активного чтения: «инсерт»; «фишбоун»; «идеал»; ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы |

| На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекции, материал параграфа). Работа ведется индивидуально или в парах. В групповой работе должны присутствовать два элемента – индивидуальный поиск и обмен идеями, причем личный поиск непременно предшествует обмену мнениями. В процессе реализации смысловой стадии школьники вступают в контакт с новой информацией. Основной задачей данного этапа является отслеживание восприятия учеником изученного материала. Учитель в процессе объяснения нового материала имеет возможность расставить все акценты в соответствии с ожиданиями и заданными вопросами. Это может быть лекция, рассказ, индивидуальное, парное или групповое чтение или просмотр видеоматериала. Главная задача – поддержать активность учащихся, их интерес и инерцию движения, созданную во время фазы вызова. Большое значение имеет качество отобранного материала. Итак, на фазе осмысления содержания учащиеся: осуществляют контакт с новой информацией; сопоставляют эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом; акцентируют свое внимание на поиск ответов на возникшие вопросы и затруднения; обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы; стремятся отследить сам процесс знакомства с повой информацией, обратить внимание на то, что именно их привлекает, какие аспекты менее интересны и почему; готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного. Учитель на данном этапе: Может быть непосредственным источником новой информации, в этом случае его задача состоит в ее ясном и привлекательном изложении. Отслеживает степень активности работы, внимательности при чтении, если школьники работают с текстом. Предлагает для организации работы с текстом различные приемы для вдумчивого чтения и размышления о прочитанном. Необходимо выделить достаточное время для реализации смысловой стадии, целесообразно выделить время для второго прочтения. Достаточно важно вернуться к тексту на новом «витке» его восприятия, чтобы прояснить некоторые вопросы. |

| III. Рефлексия (reflection): -размышление, рождение нового знания; -постановка учеником новых целей обучения. | Учителю следует: вернуть учащихся к первоначальным записям-предположениям; внести изменения; дать творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации | Учащиеся соотносят «новую» информацию со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления содержание. | Заполнение кластеров, таблиц. Установление причинно-следственных связей между блоками информации. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. Ответы на поставленные вопросы. Организация устных и письменных круглых столов. Организация различных видов дискуссий. Написание творческих работ. Исследования по отдельным вопросам темы и т.д. |

| На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или в группах. Само слово рефлексия пришло в русский язык из английского языка (reflection – an idea or opinion or statement resulting from deep and careful thought) и является синонимом таким более привычным словам, как «обратная связь», «отдача», «самооценка и самоанализ», «взаимопонимание и взаимодействие». Рефлексия – размышление, самонаблюдение, самопознание, форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление собственных действий и законов. Напомним, что работа на стадии осмысления индивидуальна. Школьники знакомятся с новым материалом. У каждого из них это происходит в соответствии с поставленными целями, возникшими на стадии вызова. Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового материала, построение дальнейшего маршрута обучения (это понятно, это непонятно, это интересно и т.д.). Но этот анализ мало понятен, если он не обращен в словесную форму, устную или письменную. Именно в процессе вербализации хаос мыслей, возникающий в сознании на стадии осмысления, структурируется, превращаясь в новое знание. В процессе обмена мнениями по поводу прочитанного или услышанного учащиеся имеют возможность осознать, что один и тот же текст может вызывать различные оценки, отличающиеся по форме и по содержанию. Некоторые из суждений других учеников могут оказаться вполне приемлемыми для принятия их как своих собственных. Другие суждения вызывают потребность в дискуссии. Этап рефлексии активно способствует развитию навыков критического мышления. Формы предъявления рефлексии Устная форма: диалог между одним учеником и учителем, диалог между двумя учениками, отдельные реплики со стороны разных учеников, возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям полилог в виде беседы или обсуждения, игровые методы, круглый стол. Письменная форма: анкетирование и опросы с использованием различных методик: ответы на вопросы, открытые предложения, выбор из предложенных вариантов, расстановка по степени важности, согласие\несогласие с утверждениями. Графические, схематические способы представления информации в виде таблиц, графиков, диаграмм, кластеров. Творческие задания: синквейн, эссе, письмо, сочинение.

Итак, на стадии рефлексии школьники систематизируют новую информацию по отношению к уже имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знания (понятия различного ранга, законы и закономерности, значимые факты). При этом сочетание индивидуальной и групповой работы на данном этапе является наиболее целесообразным. Итак, на стадии рефлексии школьники систематизируют новую информацию по отношению к уже имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знания (понятия различного ранга, законы и закономерности, значимые факты). При этом сочетание индивидуальной и групповой работы на данном этапе является наиболее целесообразным.

|

Далее представлены различные приемы и стратегии данной технологии.

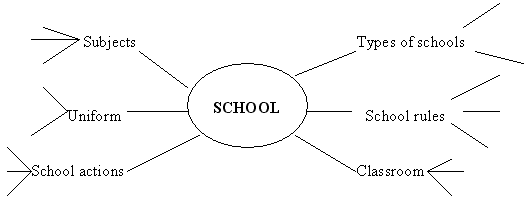

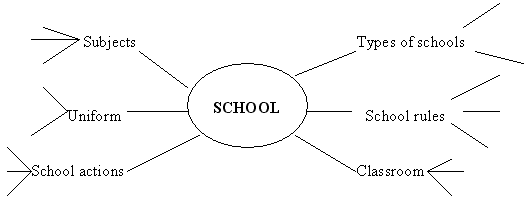

Кластеры

Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут стать ведущим приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в целом. Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их особым образом, компонуем по категориям. Кластер – графический прием систематизации материала. Наши мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определенном порядке.

Правила очень простые. В центре – это наша тема, а вокруг нее крупные смысловые единицы. Система кластеров охватывает большее количество информации, чем мы получаем при обычной работе. Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы систематизируем информацию, полученную до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков.

Этот прием имеет большой потенциал и на стадии рефлексии: исправление неверных предположений в предварительных кластерах, заполнение их на основе новой информации. Очень важным этапом является презентация новых кластеров. Задачей этой работы является не Толька систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между «гроздями».

Например:

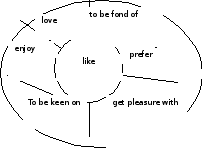

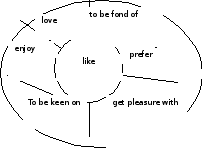

Концептуальное колесо

Прием «концептуальное колесо» эффективно использовать на стадии вызова. Учащимся необходимо подобрать синонимы к слову, находящемуся в ядре понятийного «колеса», и вписать в секторы колеса. Например:

Прием «пометки на полях» INSERT

Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание прочитанного текста.

Познакомить учеников с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях текста. Помечать следует абзацы или предложения.

| «v» | «+» | «-» | «?» |

| You should put a tick if you knew this fact before. (то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете или думали, что знаете) | New information (то, что вы читаете является для вас новым) | Thought differently (то, что вы читаете противоречит тому, что вы уже знали или думали, что знаете) | Don’t understand, have questions (то, что вы читаете, непонятно, или вы хотели бы получить более подробные сведения по данному вопросу ) |

«Тонкие» и «толстые» вопросы

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов может быть использована на любой из трех стадий урока. Если мы пользуемся этим приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, на которые наши учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. Учащимся предлагается сформулировать вопросы к теме в форме «тонких» и «толстых» вопросов. Далее учитель записывает на доске ряд вопросов и просит учащихся (индивидуально или в группах) попробовать на них ответить, аргументируя свои предположения. По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, требующие простого односложного ответа. В правой колонке записываются вопросы, требующие подробного, развернутого ответа; либо вопросы, на которые они сами пока не могут ответить, но хотели бы найти на них ответы. После того как прозвучат ответы на данные вопросы, учащимся предлагается прочитать или прослушать текст, найти подтверждения своим предположениям и ответы на «тонкие» и «толстые» вопросы. На стадии осмысления содержания прием служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при рефлексии – для демонстрации понимания пройденного. На стадии рефлексии дается задание составить еще 3-4 «тонких» и «толстых» вопроса, занести их в таблицу, поработать с вопросами в парах, выбрав наиболее интересные, которые можно задать всему классу.

Форма таблицы «тонких» и «толстых» вопросов

| “Thin” questions | “Thick” questions |

| Who …? What … ? When … ? Where … ? Was it … ? What was the name …? Do you agree that … ? etc. | Why … ? Explain why … ? Why do you think that … ? Was his/her choice right or wrong to your mind? What is the most important idea of the story? What is the difference between … ? If you were … would you … ? etc. |

Стратегия решения проблем «ИДЕАЛ»

Эта стратегию может быть применима в работе с текстами и при анализе ситуаций.

I Identify a problem

D Debate a problem

E Essential solutions

A Activity

L Logical conclusions

И – Идентифицируйте проблему. Проблема определяется в самом общем виде.

Д – Доберитесь до ее сути. Школьники формулируют проблему в виде вопроса. Он должен быть предельно точным, конкретным, начинаться со слова «как» (How), и в нем должны отсутствовать отрицания (частица «не»).

Е – Есть варианты решения. Генерирование как можно большего числа вариантов решения проблемы осуществляется посредством мозговой атаки. Любая критика здесь запрещена. Важно количество: чем больше решений, тем лучше (для графической организации идей можно использовать кластер).

А – А теперь за работу! Выбор оптимального варианта (вариантов). Теперь ученики взвесив все «за» и «против», выбирают лучший вариант(ы) решения проблемы.

Л – Логические выводы. Анализ действий, предпринятых для решения проблемы, логические выводы. На последнем этапе учащиеся анализируют проделанную ими работу.

Лист для решения проблем

| 1. What is the main problem? Какую главную проблему должны решить герои? |

|

|

| 2. What important information have you found? Какой важной информацией снабдил нас автор? |

|

|

| 3. What do you know else about this problem? Что еще вы знаете, что помогло бы решить проблему? Что еще нужно знать героям? |

|

|

| 4. Find 3 main solution of the problem? Каковы три главных способа решения проблемы? |

|

|

| 5. What is the most suitable solution? Why? Какой из выбранных вами способов наилучший и почему? |

|

|

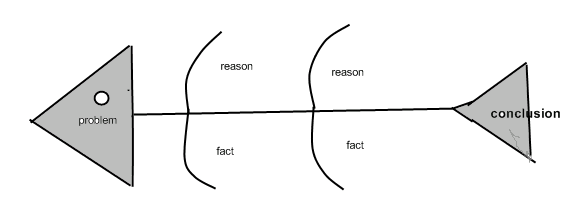

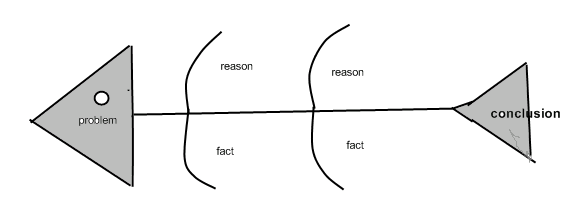

Фишбоун (Д. Баланка)

Нередко в тексте или объяснении учителя на уроке содержатся те или иные учебные проблемы. Они обсуждаются, идет поиск их решений. Вместе с тем иногда эти проблемы обозначены неявно. В этом случае школьники могут не обратить на них внимания или будут испытывать затруднения при поиске их решения. Разрешить проблему можно только тогда, когда сам ясно видишь все ее аспекты. Лучше всего если проблема рассматривается с разных сторон, а решение опирается на достаточно ясную фактическую базу.

“Fish bone” – «рыбья кость». В «голове» этого скелета обозначена проблема, которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних ученики отмечают причины возникновения изучаемой проблемы (эти записи они могут сделать и на стадии вызова, до чтения текста, в результате актуализации своих знаний и опыта). Напротив верхних косточек располагаются нижние, на которых ученики по ходу чтения выписывают факты, отражающие суть, факты. Факт придает проблеме ясность и реальные очертания, позволяют говорить не об абстрактном решении, а о конкретном механизме. Возможно добавление верхних и нижних косточек, расширение представленных сведений. При этом технология работы может варьироваться.

Художественные формы письменной рефлексии

Синквейны

«Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах – важное умение. Оно требует от ученика вдумчивости и богатого словарного запаса. Синквейн – это стихотворение, представляющее собой синтез информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на основе полученных знаний». Это стихотворение, состоящее из пяти строк: в первой строке заявляется тема или предмет (одно существительное), во второй дается описание предмета (два прилагательных или причастия), в третьей, состоящей из трех глаголов, характеризуются действия предмета; в четвертой строке приводится фраза обычно из четырех значимых слов, выражающая отношение автора к предмету; в пятой строке – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета (одно слово).

Синквейн – быстрый и мощный инструмент для рефлексии, поскольку он дает возможность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах, что отнюдь не просто. Безусловно, интересно использование синквейнов и в качестве средства творческого самовыражения.

На первых порах предложите учащимся составить один синквейн на двоих, с которым оба будут согласны. Это, с одной стороны, облегчит процесс подбора слов, с другой – поможет выбрать наиболее точные.

РАФТ

Стратегия РАФТ (в переводе raft – «плот») представляет собой сокращение:

Роль Аудитория Форма Тема

Идея состоит в том, что пишущий выбирает для себя некую роль, т.е. пишет текст не от своего лица. Для робких, неуверенных в себе учащихся это спасение, поскольку такой ход снимает страх перед самостоятельным высказыванием. Затем необходимо решить, для кого предназначен текст, который предстоит написать (для родителей, учеников и т.д.). Вышеперечисленные параметры во многом продиктуют и формат создаваемого текста (письмо, сочинение и т.д.). И, наконец, выбирается тема. На самом деле все это может происходить в обратном порядке или одновременно. Выбор может происходить индивидуально, но на первых порах лучше поработать в парах, а затем вынести предложенные варианты на обсуждение всего класса.

Таким образом, практика использования разнообразных приемов технологии развития критического мышления при организации работы с одаренными детьми на уроках иностранного языка позволяет сделать следующий вывод: данная технология является оптимальной для выявления и развития латентных и выраженных талантов в условиях обучения в общеобразовательной школе.

Список литературы

1. Агейчева А.Г. Развитие критического мышления у детей младшего школьного возраста в процессе изучения романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»// English.- 2007.- №21.- С.- 5.

2. Агейчева А.Г. Развитие критического мышления у детей младшего школьного возраста в процессе изучения романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»// English.- 2007.- №22.- С.- 5.

3. Алексеев Н.А. Понятие личностно ориентированного обучения // Завуч.- 1999.- № 3.- С. 15.

4. Ахмедова М., Живая отметка, Сборник “Оценка без отметки”, составитель О.Варшавер- М.: ЦГЛ, 2005, с. 30

5. Васюта И. Использование приемов развития критического мышления на уроках литературы// Литература.- 2005.- № 3.- С. 27.

6. Векслер СИ. Развитие критического мышления старшеклассников в процессе обучения: Автореф. дисс. канд. пед. наук.- Киев, 1974.

7. Выготский Л. С. Мышление и речь. - М.: Наука, 1974.

8. Генике Е.А., Трифонова Е.А. Развитие критического мышления (Базовая модель). Кн. 1.- М.: БОНФИ, 2002.

9. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения.- М.: Наука, 1986.

10. Керимова Б., Оценивание работы в группе, Сборник “Оценка без отметки”, составитель О.Варшавер- М.: ЦГЛ, 2005, с. 11

11. Кларин М.В. Инновационные модели в зарубежных педагогических поисках.- М.: Просвещение, 1994.

12. Кларин М. В. Развитие критического и творческого мышления// Школьные технологии.- 2004.- №2.- С. 7.

13. Коржуев А. Как формировать критическое мышление// Высшее образование в России.- 2001.- № 5.- С. 55.

14. Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления: научно-методическое осмысление // Методист. - 2002. - № 2. - С. 31.

15. Павлова А. И. О технологии развития критического мышления учащихся на уроках русского языка// Русский язык в школе.- 2007.- № 8.- С. 11.

16. Плавинская Н. Несколько слов о синквейне// Литература.- 2006.- № 5.- С. 38.

17. Психология детства.- СПб.: «прайм-ЕВРО_ЗНАК», 2003.

18. Столбунова С. В. Технология развития критического мышления через чтение и письмо// Русский язык.: газ. Издат. дома «Первое сентября».- 2005.- №3.- С. 27.

19. Сухова Л. В. Некоторые приемы формирования критического мышления на уроках иностранного языка// Иностранные языки в школе.- 2006.- № 1.- С. 32.

20. Шадриков В.Д. Личностно ориентированное обучение//Педагогика.- 1994.- № 5.- С. 12.

21. Dewey J. How we think... Boston, etc., 1933, с. 9.

22. Ellis A.K., Fouts J.T. Research on educational innovations. -Princeton Junction, 1993, с. 56.

23. Paul R.W. Critical thinking and the critical person // Thinking: Report on research. Hillsdale (N.Y), 1987, с.12

24. MezirovJ. et al. Fostering critical reflections in adulthood.- San-Francisco — Oxford, 1991, с. 5.

Итак, на стадии рефлексии школьники систематизируют новую информацию по отношению к уже имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знания (понятия различного ранга, законы и закономерности, значимые факты). При этом сочетание индивидуальной и групповой работы на данном этапе является наиболее целесообразным.

Итак, на стадии рефлексии школьники систематизируют новую информацию по отношению к уже имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знания (понятия различного ранга, законы и закономерности, значимые факты). При этом сочетание индивидуальной и групповой работы на данном этапе является наиболее целесообразным.