Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2»

Тема:

Дыхание веков: традиционные способы

изготовления бурятской национальной одежды

(на примере элементов костюма)

Автор: Батоева Баира, 10 класс, МОУ «АСОШ № 2»

Научный руководитель: Самбуева Баирма Доржиевна,

заместитель директора по воспитательной работе,

учитель технологии МОУ «АСОШ № 2»

Консультант: Ленхобоева Бадма-Ханда Шойсороновна,

МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №2»,

педагог-организатор, руководитель студии «Золотошвейка»

п. Агинское

2016

Дыхание веков: традиционные способы

изготовления бурятской национальной одежды

(на примере элементов костюма)

Батоева Баира

Российская Федерация

Забайкальский край

Городской округ «Поселок Агинское»

МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №2»

10 класс

Краткая аннотация

Бурятский национальный костюм - это часть многовековой культуры бурятского народа. В нем отражаются культура, эстетика, гордость и дух. В костюме каждая деталь имеет сакральное значение и смысл, продуманная до мелочей. Каждая отделочная деталь должна быть не только декоративна, но и функциональна. Национальный костюм дэгэл и в современном мире не утратило своей актуальности, востребованости среди молодого поколения.

Практическая значимость данного исследования определяется ценностями идеи - использования автором традиционных способов изготовления бурятской национальной одежды как один из методов сохранения и развития традиционной культуры в современных условиях.

Дыхание веков: традиционные способы изготовления бурятской национальной одежды

(на примере элементов костюма)

Батоева Баира

Российская Федерация

Забайкальский край

Городской округ «Поселок Агинское»

МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №2»

10 класс

План исследований

Привлекает красота бурятского национального костюма, самобытность, колорит. Сегодня очень мало людей, тем более, молодых, занимающихся пошивом национальной одежды. Новое поколение мало знает технологию изготовления, особенно какими способами обрабатывались элементы костюма и что использовали их предки. Главное, практически не знают и не умеют обрабатывать элементы бурятской национальной одежды. И мы считаем актуальным вопрос возрождения народных традиций, народных ремёсел.

Таким образом, тема исследования «Дыхание веков: традиционные способы изготовления бурятской национальной одежды (на примере элементов костюма)».

Объектом исследования является – элементы бурятского национального костюма, а предметом исследования – использование традиционных способов в изготовлении бурятской национальной одежды.

Цель данного исследования – показать возможность применения традиционных способов для обработки элементов костюма национальной одежды.

В ходе исследования мы поставили следующие задачи:

изучить виды и приёмы способов обработки элементов костюма;

определить традиционный опыт использования при пошиве бурятского национального костюма;

показать возможность использования традиционных способов в элементах костюма.

Практическая значимость данного исследования определяется ценностями идеи - использования традиционных способов изготовления бурятской национальной одежды как один из методов сохранения и развития традиционной культуры в современных условиях.

Создание проектируемого изделия основано на интеграции традиционной культуры и применение современных прокладочных материалов. Но, самое главное, национальный костюм несёт в себе особую энергетику, ауру наших далёких предков, самобытность, национальный колорит и оригинальность.

Особенности изготовления элементов национального костюма раскрыты у известных авторов как В.Б. Бабуева «Материальная и духовная культура бурят», И.В.Батуева в книге «Буряты на рубеже 19-20 веков», К.М. Герасимова «Традиционная культура бурят».

В работе использовались методы исследования выполнения практической части работы:

методы теоретического изучения традиционного опыта изготовления национальной одежды на основе анализа литературы;

проектирование и практическое изготовление бурятской национальной одежды с использованием способов обработки элементов костюма.

Дыхание веков: традиционные способы изготовления бурятской национальной одежды

(на примере элементов костюма)

Батоева Баира

Российская Федерация

Забайкальский край

Городской округ «Поселок Агинское»

МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №2»

10 класс

История национального костюма

Первые сведения о бурятском костюме встречаются в записях путешественников, историков, этнографов, начиная с XVII в. Путевые записи русских послов в Китай Н. Спафария, исследователя Центральной Азии Г.Н. Потанина и др. дают нам представление об одежде и ее описание. В них основное внимание обращается на дорогие меха (соболь, лисица, бобры), ткани, изделия из серебра и военное снаряжение. Кроме того, в XVII в. в ходу были бухарские и китайские хлопчатобумажные ткани – киндях, зендень, белье, китайка, дороги, камка. Вместе с русскими казаками появляются русские и европейские ткани.

Костюм бурят – часть материальной культуры народа, в процессе взаимовлияния с другими народами он сохранил простоту, одинаковость элементов мужского и женского костюма. При всех общих чертах имеются различия в одежде локальных групп бурят. На конструкцию костюма повлияли русская и восточная культура.

Бурятский народный костюм сложился в результате длительной эволюции. Его формированию предшествовал длительный путь развития от простых примитивных форма до сложных, требовавших специального технологического решения, материала, способов ношения. Преобразование различных элементов костюма вызвано стремлением человека максимально приспособиться к условиям среды обитания. Усложнялись и функции костюма – от чисто утилитарных до социальных, этических, эстетических. Неизменной и постоянной является этноидентифицирующая функция.

Таким образом, по письменным источникам костюм бурят восстановить невозможно. Поэтому все исследователи опираются только на сохранившуюся одежду XIX – начала ХХ в. в музеях, на письменные свидетельства путешественников, ученых, исследователей, дипломатов, оставленные в XVII - XVIII вв.

Материал одежды зависел от физико-географической среды и хозяйственно-культурного типа. Наряду с кожей и шерстью для изготовления одежды все чаще употреблялись хлопчатобумажные ткани и сукна.

Рассмотрение материала бурятской одежды и технологии его изготовления во второй половине XIX-начале XX в. показывает, что бурятами использовалось самое разнообразное сырье, которое давало им основное хозяйство, и те товары, которые они покупали или обменивали. Достаточно ясно обрисовываются и социальные различия в бурятском обществе. Социальная верхушка (тайши, шуленги) имела больше возможностей для приобретения дорогих тканей (шелка, сукна, бархата, плиса), шире использовала готовые фабричные изделия, в то время как малоимущая часть довольствовалась дешевыми тканями и продукцией домашнего производства.

Характерные особенности женского национального костюма

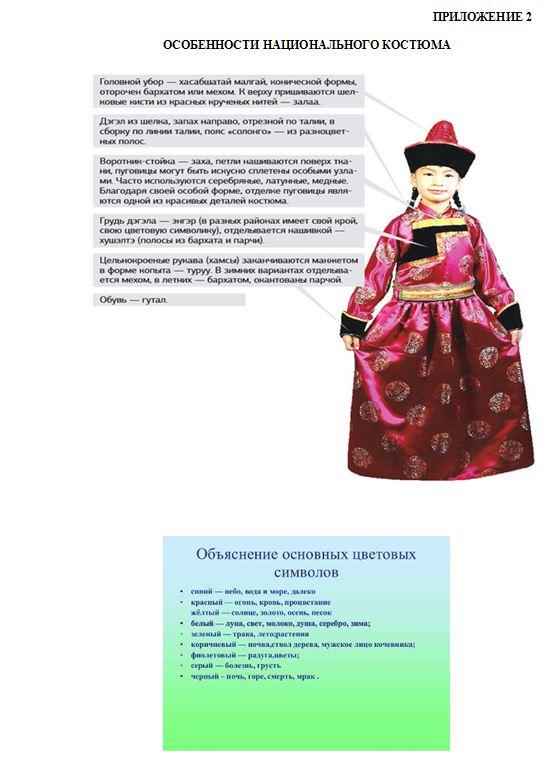

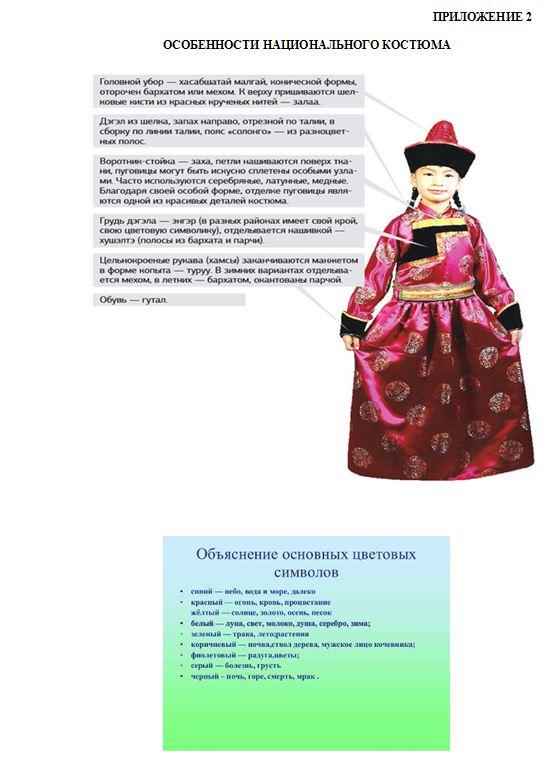

Бурятский национальный костюм - это часть многовековой культуры бурятского народа. В нем нашли отражение религиозно-магические, этические и эстетические представления, уровень духовной и материальной культуры, взаимосвязи и контакты с другими национальными культурами. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Изготовлением бурятской одежды занимались как женщины, так и мужчины. Портной должен был иметь много знаний и умений, в частности он был художником и вышивальщиком, клеил и стегал, занимался выделкой шкур, знал орнамент, цвета.

Женская одежда. Женский костюмный комплекс более чем мужской сохранил традиционные территориально-локальные признаки. Он строго соответствовал возрасту, семейному и социальному положению. Одежда женщины предбайкальских бурят значительно отличалась от женской одежды забайкальских бурят.

В начале XX в. у молодых женщин и девушек Предбайкалья было распространено платье с оборками (сарпан). Это было прямое или расширяющееся к низу платье, с выкройными проймами и вшивными рукавами. Широкие у основания рукава сужались к запястью. Низ подола и концы рукавов украшались оборками, иногда такие оборки нашивались на воротник. Эти платья украшали вдоль переднего разреза одежды, низа подола и рукавов, то есть в обычае было располагать узор по конструктивным линиям. Наиболее старым способом была окантовка полоской ткани другой фактуры, цвета, узорной тесьмой, позументом, мехом выдры.

Следует отметить, что женские костюмные комплексы предбайкальских бурят отличались гармоничным цветовым единством. Цвета платья и безрукавки должны были строго сочетаться между собой. Например, общий комплекс одежды решался в желто-золото-коричневом фоне. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

Женская одежда восточных бурят характеризуется целым рядом контрастных распадающихся деталей. Дэгэл был с запахом левой полы на правую, отрезной ниже талии, с низко спущенным лифом, длина которого доходила почти до середины бедер, и с вшивными широкими вставками у основания, удлиненными рукавами, которые заканчивались обшлагами в виде раструба. Рукава женского платья были также многосоставные: широкие основания в наплечной части стягивались в пустую сборку, образуя буфы. К локтям они сужались, здесь пришивали нижнюю часть рукава (тохоног, булуубша). Ее шили из ткани другого, контрастного цвета или узорной парчи. Места сшивания различных компонентов одежды выделены тонкими полосками красной, желтой, зеленой и оранжевой ткани, узорной парчи, шелка или тесьмы (булуу, тууза). Подол (хормой) был широкий и длинный. Шили его из прямых полотен, количество которых зависело от ширины ткани. Верхний край стягивали в густую сборку и украшали цветными вставками из парчи и бархата (хаяза).

Детская одежда девочек и мальчиков была одинаковой, т.к. до периода зрелости на девочку смотрели как на чистое существо, каким считался мужчина, поэтому в ее костюме сохранились все элементы мужского костюма. Девочки носили длинные тэрлиги или зимние дэгэлы, подпоясывались матерчатыми кушаками.

При достижении зрелости в 14-15 лет менялись покрой платья и прическа. Платье становилось отрезным по линии талии, декоративная тесьма закрывала линию шва вокруг талии. В девичьем костюме отсутствовала безрукавка.

Костюм замужней женщины имел свои особенности. По костюму женщин прослеживается их принадлежность к роду. Если в мужском халате возрастные периоды подчеркивались цветом ткани, а конструкция оставалась одинаковой для всех возрастов, то в женском все возрастные периоды четко выделялись кроем и конструкцией халата, прической. У бурят бытует пословица: "Красота женщины спереди, красота дома - сзади". Пословица эта появилась не случайно и связана с тем, что передняя часть женского костюма шилась из дорогих, нарядных тканей, а спина - из менее дорогостоящих.

Верхняя одежда замужних женщин была отрезной по линии талии. Удлиненный лиф с глубокими проймами, доходящими до талии, простая форма отделки выреза лифа, не очень глубокий запах левой полы на правую, прямое соединение лифа и подола было характерно для одежды хори - бурят. Летние женские халаты чаще всего шили из синей чесучи, линию шва закрывали только в передней части декоративной тесьмой.

В одежде женщины - хранительницы домашнего очага, продолжательницы рода преобладают округлые формы: на плечах рукава - буфы, пышно собранный на талии подол. Безрукавка была обязательным дополнением костюма замужней женщины всех районов проживания бурятских родов и племен. Только конструкция менялась, хоринские бурятки носили безрукавку короткую, до талии. По краю переда, вокруг горловины, проймы нашивались монеты. Достоинство и количество их зависело от материального благосостояния носителя. Иногда вместо монет пришивались круглые перламутровые пуговицы или круглые металлические бляшки. Безрукавки надевались поверх платьев и застегивались на одну пуговицу у ворота. Безрукавки выполняли древнейшую магическую функцию оберега молочных желез и позвоночника. Такой же была роль женщины в семье как хранительницы очага, продолжательницы рода. Отсутствие безрукавки в девичьем костюме объясняется тем, что пока она в доме родителей, она не выполняет эти функции. И только свадебные и послесвадебные обряды переводят ее в другую возрастную категорию - хозяйки дома, матери. Главное назначение женщины в бурятской семье и в обществе заключалось в рождении и воспитании детей. Лишь при создании семьи, ведущей к появлению детей, возможно исполнение данной роли.

Костюм женщины пожилого возраста. Одежда женщин пожилого возраста отличалась упрощенностью форм и украшений. Пожилые женщины шили будничные халаты из тканей подешевле и темных оттенков, рукава становились менее сложными.

Верхняя женская одежда: истоки покроя, художественного оформления,

символика и семантика

Традиционная одежда бурят была тесно связана с природно-климатическим и хозяйственным укладом. Она характеризуется многими своеобразными чертами, типичными для одежды кочевников, что находит объяснение в их исторически сложившемся образе жизни, связанным с кочевым скотоводством. Также, сохранились и некоторые характерные черты материальной культуры охотничьего быта. Традиционная бурятская национальная одежда различается по назначению (повседневная и праздничная), сезону (зимняя, летняя, демисезонная), соответственно полу (мужская, женская), возрасту (детская, взрослая), семейному положению (девичья одежда, одежда замужней женщины).

В качестве верхней одежды буряты носили дэгэл - шуба. Этот термин является общемонгольским, поскольку у монголов дээл - дэли - это шуба, тулуп, халат, устэй дээл - шуба (на меху), у калмыков дэвл - шуба; у монголов Внутренней Монголии: дээл - дэли - шуба. Издревле верхнюю одежду буряты шили из выделанных шкур диких и домашних животных, а позднее и из покупных тканей, которые приобретались у китайских и русских купцов. Естественно, что сезонные костюмы шились из разных материалов. В старину дэгэл шили из шкуры косули, который назывался hophon дэгэл. Также зимний дэгэл шили из дымленных овчин - унгэ дэгэл, высококачественной короткошерстной овчины, γзγγp дэгэл и длинношерстной мерлушки - хуръган дэгэл. Иногда будничную шубу покрывали хлопчатобумажной тканью, а нарядную - тонким сукном или бархатом. Кроме того, шубу покрывалась чесучой, шелком, парчой, атласом.

Демисезонную одежду сэжээ дэгэл готовили из вышеперечисленных тканей, при этом лиф - сэжээ был на мерлушковом подкладе, подол хормой - на вате или на подкладе из бязи, коленкора. Летнюю одежду тэрлиг шили из легких тканей и обязательно на подкладе.

Женская одежда хори-бурят, в зависимости от социального статуса её хозяйки, возраста, различается по форме раскроя, материала, технологии пошива, а также некоторыми элементами ее декора.

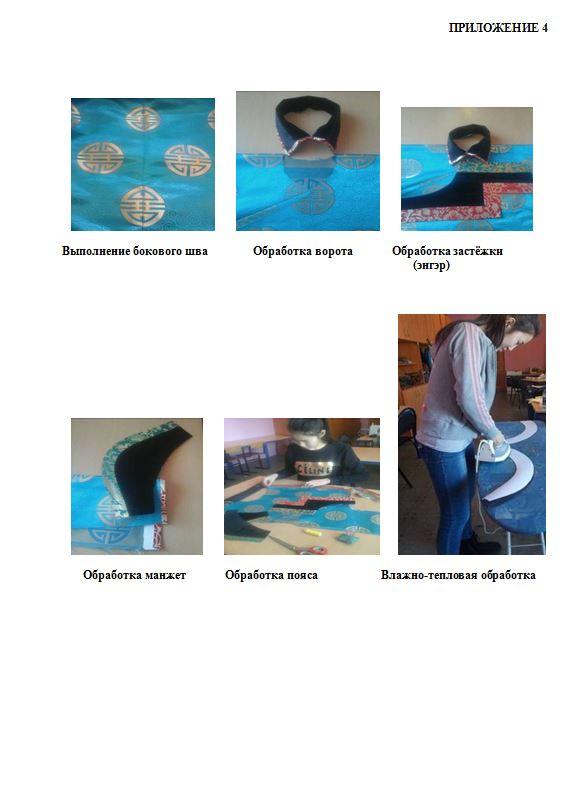

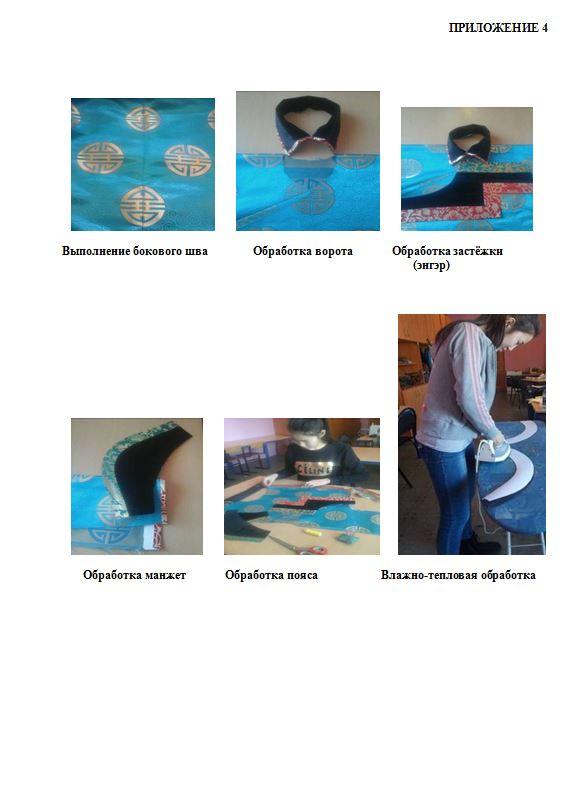

Верхняя одежда - халат или шуба, имела две полы: левая пола лежала на правой и называлась у бурят урда хормой - передняя пола, правая - дотор хормой или зосоото хормой - внутренняя пола, спинка - ара тала - задняя сторона, перед, лиф - сээжэ, борта - энгэр. При этом, верхняя часть левой полы имела своеобразный ступенчатый вырез, который называли квадратным или монгольским, высокий остроугольный борт энгэр. Энгэр (досл. четырехугольный борт) является важным элементом национального костюма, который находится на грудной части верхней полы, где вшиваются три разноцветные полосы — внизу красный цвет (сердце – зγрхэн), в середине чёрный (земля – газар), сверху синий цвет (неба-тэнгэри). Такие пропорции и расцветка сохранились и в современном костюме (ПРИЛОЖЕНИЕ 4,5).

Одежда, являясь одним из аспектов традиционной культуры народа, взаимосвязана с ее бытованием в определенной социально-духовной среде и сохраняет наиболее архаические элементы этнического мировоззрения. Одежда тесно связана с особенностями этногенеза, этнической и культурной историей народа и в этой связи является одним из важных источников этнографической науки.

По традиционным представлениям бурят, каждый человек с рождения имеет некий «предел» в отношении одежды. По этому поводу буряты говорят, что человек рождается с предопределением во всем, в том числе и в одежде, которую он должен сносить за свою жизнь (хун турэхэдоо табисууртай гарадаг, наhан соогоо умдэхэ хубсаhанай табисуур байдаг). Например, если пожилой человек одевается в старую, истрепанную одежду, то говорят, что в детстве износил одежду, которая была предназначена на всю жизнь (жаа бай-хадаа, наhанайнгаа умдэхэ хубсакаа умдэжэрхёо). В связи с этими представлениями буряты детей, независимо от пола, одевали в одежду, доставшуюся от старших. По этому поводу существует пословица: «старый человек одеждой прекрасен, а молодые обликом прекрасны» (хугшэн хун хубсаксраа, залуу хун шарайгаараа). По всей вероятности, ношеная одежда родительских вещей наделялась защитным свойством, использовалась как «оберег» ребенка от злых духов.

Одежду для младенца буряты не готовили заранее, т.к. опасались, что «бурхан» заберет его обратно. Собирать одежду для ребенка начинали только после его рождения.

Главные различия в женской одежде хори-бурят обусловлены ее возрастным характером. Соответственно этому, халат девочки называется hомон дэгэл, девушки - басаган дэгэл и замужней женщины — hамган дэгэл, халат старой женщины (шабгансы) по покрою и названию идентичен детскому.

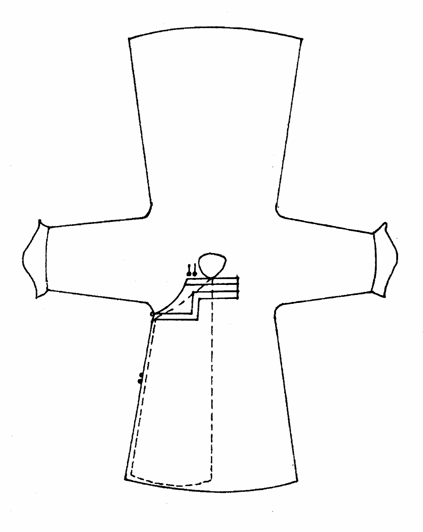

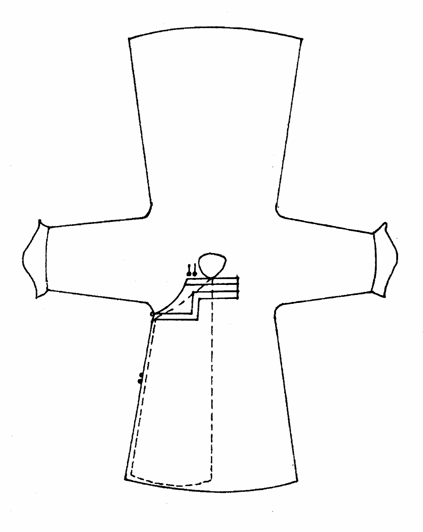

Первой одеждой ребенка, вне зависимости от пола, являлся халат hомон дэгэл. Это название происходит из двух слов: hомон - при переводе на русский язык имеет два значения - пуля (снаряд), стрела и дэгэл - шуба, пальто. Семантическая связь детского халата со стрелой проявляется и в форме его кроя, которая вызывает аналогии с формой стрелы. В разложенном виде воротник-стойка повторяет форму тупого наконечника стрелы, цельнокроеные рукава - лопасти, а стан - древко. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

Одежда замужней женщины у бурят называется «hамган дэгэл» (букв, женский дэгэл). Это многосоставной по деталям кроя и пошива халат с запахом левой полы на правую.

Воротник. Рассмотрим семантику женского халата по деталям, начиная с воротника, который бывает двух видов - стойка и маленький отложной. В бурятском языке воротник называется заха, по традиционным представлениям бурят и монголов, является не краем одежды, как можно было бы полагать, исходя из второго значения этого слова в бурятском языке как «край», «крайний», «удаленный», а ее семантическим началом, сакральной частью одежды. На вороте пришивали от одной до трех серебряных, коралловых, золотых пуговиц. Следующие пуговицы пришивали на плечах, под мышкой и самую нижнюю - на талии. Пуговицы считались сакральными.

Верхние пуговицы считались приносящими счастье, благодать. Во время молебнов, совершения обрядов расстегивали пуговицы на вороте, чтобы благодать без препятствий входила в тело.

Средние пуговицы регулировали многочисленность потомства, честь и достоинство.

Нижние пуговицы были символами плодородия скота, материального достатка владельца (ПРИЛОЖЕНИЕ 4,5).

Лиф — сээжи. Это название переводится как «грудь», «торс». По форме кроя лиф был прямого, слегка приталенный, как и на девичьем халате, был опущен до линии тазобедренного сустава.

Перед лифа состоял из двух частей - фигурно скроенного запаха левой половины, которая накладывалась на правую половину. Верхняя часть левой половины лифа от средней линии горловины плавно закруглялась и доходила до середины предплечья, затем по линии проймы рукава доходила до подмышек, где сходилась с боковым швом лифа до линии его соединения с подолом. Края лифа окантовывались плотной самотканной лентой (тууза), позволяющую четко сохранять форму конструкции лифа. Кроме того, она являлась ярким декоративным украшением.

Рукава. Рукава женского халата хоринских бурят вшивные, пройма со стороны спины очень глубоко заходит на спину и этим сильно отличается от передней проймы. Головка рукава по линии соединения с лифом (проймой) мелко закладывается защипами. Интерес вызывает технология шитья складок-защипов. Защипы делают очень близко друг к другу, так что край головки рукавов по линии соединения с лифом приобретает особую твердость, которая способствует сохранению в течение длительного времени его первоначальной формы в виде высоко приподнятых буфов. Бурятские мастерицы для усиления жесткости краев сшивных деталей (головки рукавов, верха подола) защипы как бы «нанизывают» на толстую нитку. На расстоянии 3-5 миллиметров делают еще один ряд. В готовом виде такой край детали образует твердую окантовку, которая не позволяет осыпаться ткани по линии отреза и, как мы уже отмечали, жестко сохраняет конструктивный рисунок халата.

Примерное количество защипов на головке рукава равнялось числу сто. Эта часть рукавов полная аналогия со сложенными крыльями птицы.

Цельнокроеные рукава (хамсы) заканчиваются манжетом в форме копыта – туруун. В зимних вариантах отделывается мехом, в летних – бархатом, окантованы парчой. Они могли быть съемными или скроенными как продолжение рукава. В холодное время их спускали, заменяя рукавицы. В теплое время они подняты и служат украшением. Лицевая часть манжет шилась из бархата, меха, парчи. Манжеты символизировали скот - основное богатство кочевников. Оформление манжет в виде копыт означало "дух, душа, сила моего скота всегда со мной, при мне" (ПРИЛОЖЕНИЕ 4,5).

Подол халата - «хормой имеет прямоугольную форму. По линии соединения с лифом верх подола закладывается защипами. Передняя пола – «урда хормой» запахивается слева-направо. Задний подол называется «хойто хормой». Края подола обшиваются лентой из ткани черного цвета, предпочтительно бархата. Эта полоса, примерно в три пальца ширины, мелко закладывается складками-защипами (хуняаhан). Примечательно то, что их количество было постоянным и имело календарную символику, верх подола по линии соединения с лифом закладывается 360-ю защипами, которые означают количество дней годового цикла.

Головной убор – хасабшатай малгай, конической формы, оторочен бархатом или мехом. К верху пришиваются шелковые кисти из красных крученых нитей – залаа.

Традиционные способы изготовления бурятской национальной одежды

(на примере элементов костюма)

В последние десятилетия девичьи дэгэлы стали отрезными по талии, рукава при этом сохранили прежний покров. При шитье одежды для девушек используются те же ткани, что и в женском костюме.

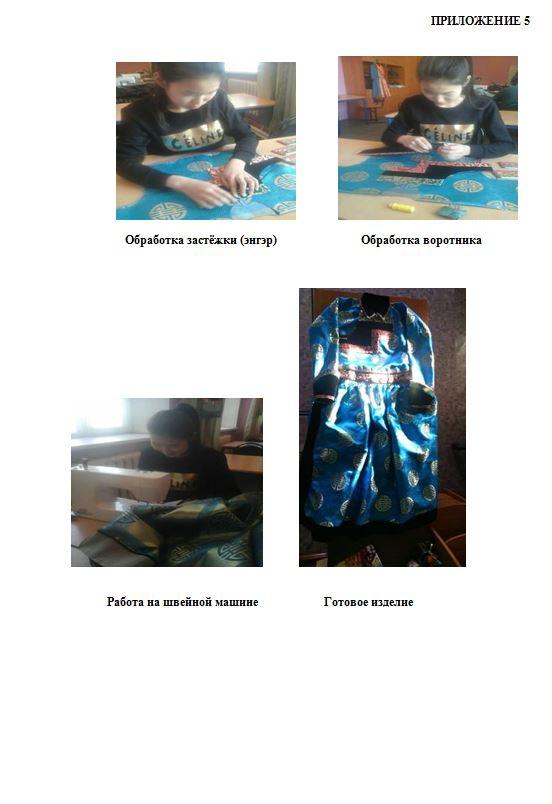

Для изготовления модели были разработаны технологические карты, в которых даётся последовательность изготовления дэгэла (ПРИЛОЖЕНИЕ 7).

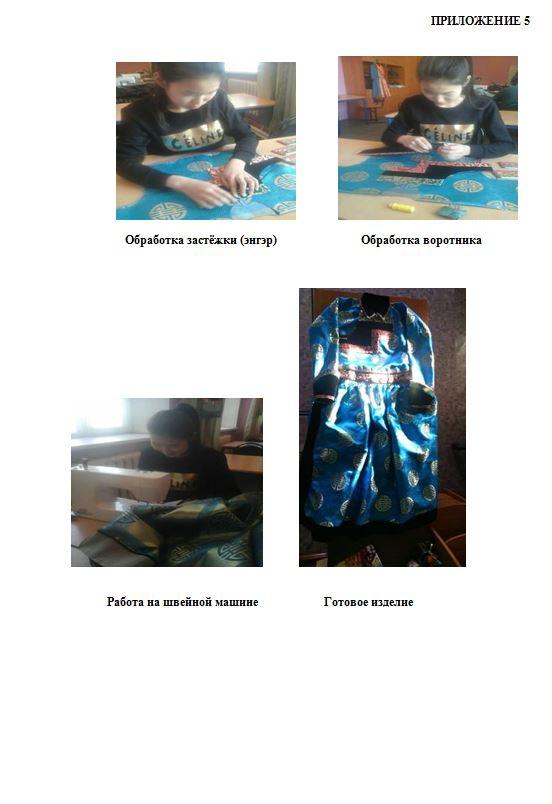

При подготовке были рассмотрены множество национальных костюмов на сайтах в Интернете, на выставочных экспозициях краеведческого музея п. Агинское, в ателье у народных умельцев-портных и наиболее соответствующее мне по возрасту дэгэл решила сшить своими руками для себя и своих родных братьев, сестрёнок. В нашей большой семье часто проходят торжественные мероприятия, свадьбы, юбилеи и праздники, где хочется быть в национальном костюме. И конечно научиться шить национальный костюм необходимо под руководством Ленхобоевой Бадмаханда Шойсороновны (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).

Провели маркетинговые исследования, состояние рынка и внутренние ресурсы по плану:

Изучение потребностей потенциальных потребителей

Изготовление национального костюма дэгэл.

Изучение платежеспособности потенциальных будущих своих покупателей.

Изучение состояния рынка.

Выявление внутренних ресурсов по пошиву национального костюма дэгэл

Маркетинговые исследования основывались на результатах анкетирования. Был проведен опрос среди учащихся 5-11 классов, взрослого населения. Вопросы анкеты были составлены так, чтобы максимально выявить предпочтения возможных покупателей. 60 % детей, 67 % взрослых хотели бы иметь в своём гардеробе одежду в национальном стиле, 70 % детей, 82 % взрослых сшитый своими руками национальный костюм. И лишь 12 % детей, 23 % взрослых желали бы сшить сами себе. Основные причины столь малого процента желающих основывается на сложности выполнения работы.

Изучив рынок, пришли к мнению, что самый лучший вариант это сшить национальный костюм дэгэл своими руками. Получится экономичнее (ПРИЛОЖЕНИЕ 8).

| № п.п | Наименование | Свойства | Комментарии |

| плюсы | минусы |

| 1. | Шёлковая ткань (тоорго) | Прочность высокая. Сминаемость малая. Драпируемость высокая Обладают светостойкостью | Осыпаемость высокая, раздвижка нитей в швах высокая | Фасонная сложноузорчатая шёлковая декоративная ткань, использующаяся для шитья парадных платьев, национальных и театральных костюмов |

| 2. | Парча

| Блеск и красота — это те два основных качества, которые в первую очередь заставляют обратить внимание | Парча отличается достаточной жесткостью. | Для отделки края манжет, воротника. |

| 3. | Тесьма (тууза) | Особо прочная нить, долговечная, высококачественная | Самотканая тесьма может получиться неровной по ширине, иметь дефекты | Шелковыми нитями тесьму можно соткать самой или же купить готовую для костюма, для отделки |

| 4. | Бархат | роскошная, праздничная ткань, не истирается, имеет красивый отблеск | ткань очень капризна и чувствительна к внешним воздействиям среды | Хранить бархатные изделия лучше, повесив на плечики, обрабатывать данный материал очень тяжело |

Одним из важнейших этапов работы - это традиционные способы изготовления бурятской национальной одежды (на примере элементов костюма).

Для придания элементам костюма прочности, позволяющую четко сохранять форму, конструкции лифа, манжет, ворота использовались ткани (бархат, парча) и внутренности животного (селезёнка барана) для склеивания деталей.

В дальнейшем люди начали использовать клейстер (смесь муки, воды).

До недавнего времени народные умельцы (швеи) применяли для придания элементам костюма картофельный крахмал. Картофель отваривали в мундире, делали пюре, добавляли молоко или воду.

В работе использовала современные прокладочные материалы (дублирин). Дублирин — широко применяемый в швейном производстве прокладочный материал, представляющий собой ткань или трикотажное полотно с одной стороны и клеевой слой с другой. Используется для того чтобы придать изделию дополнительную жёсткость, износостойкость и форму.

Все типы дублирина имеют ряд основных свойств:

Существует и ряд преимуществ дублирина:

не рвется;

хорошо драпируется;

почти не отклеивается.

Дублируют обычно воротнички, горловину, полочки в пиджаках, манжеты, места под карманы и пояса.

Необходимо соблюдать ряд правил при использовании дублирина:

Перед использованием дублирин желательно декатировать. Делается это, чтобы избежать его усадку в процессе эксплуатации готового изделия и стирки. Если дублирин сядет, то основная ткань, к которой он приклеен, стянется. Для этого его нужно сбрызнуть водой аккуратно, чтобы не повредить клеевой слой, и высушить.

Раскраивается без припуска на швы, необходимо следить, чтобы выкроенная деталь не выходила за края основной ткани, так как на гладильной доске может остаться след от клея, который в дальнейшем может попасть на изделие.

Утюгом нужно пользоваться на режиме «шерсть» или «синтетика», без пара.

Основную ткань можно слегка смочить водой.

Деталь накладывают клеевым слоем на изнаночную сторону основной ткани и прижимают нагретым утюгом (в промышленных условиях используют горячий пресс). Важно именно прижимать и задерживать утюг на несколько секунд, а не проводить им по всей поверхности. Клей тает, проникает в волокна основной ткани и достаточно прочно скрепляет её с дублирующей.

Перед тем как что-либо делать с полученной деталью, необходимо дать ей остыть, чтобы клей зафиксировался.

Точно так же дублирин приклеивается к трикотажу, хлопку, шерсти, меху (время прижатия сокращается до двух секунд).

Заключение

Бурятский национальный костюм - это часть многовековой культуры бурятского народа. В нем отражаются культура, эстетика, гордость и дух. В костюме каждая деталь имеет сакральное значение и смысл, продуманная до мелочей. Каждая отделочная деталь должна быть не только декоративна, но и функциональна.

Бурятский национальный костюм позволяет сохранить оригинальность, самобытность и яркость народа. Национальный костюм дэгэл и в современном мире не утратило своей актуальности, востребованости среди молодого поколения.

В перспективе возможно использование традиционных способов изготовления бурятской национальной одежды как один из методов сохранения и развития традиционной культуры в современных условиях (ПРИЛОЖЕНИЕ 9).

Литература

1. Акимов В. В. Основы экономических знаний. – М.: Просвещение, 2000.

2. Бабуева В.Д. «Материальная и духовная культура бурят» Учебное пособие - Улан-Удэ, 2004 г.

3. Интернет-ресурсы

4. Кузьмина М., Максимова М. Школа рукоделия. Изд-во ЭКСМО-Пресс,2005.

5. Леонтьева А. В. Технология предпринимательства». - М.: Дрофа, 2000.

6. Энциклопедия рукоделия (перевод с англ.). – М.:Никола-Пресс,1997.

7. Я познаю мир – экономика: Детская энциклопедия. – М.: АСТ, Олимп,2007

8. http://bua.rus4all.ru/

9. http://www.toonto.ru/

10. http://club.osinka.ru/

11. http://s30556663155.mirtesen.ru/

12. http://studbooks.net/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВЫКРОЙКА ДЭГЭЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Эскиз модели (дэгэл)

Эскиз дэгэла маленькой сестрёнки

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Технологическая последовательность изготовления дэгэла

Для изготовления модели были разработаны технологические цепочки, которые неукоснительно соблюдались.

Технологическая последовательность изготовления женской одежды (дэгэл):

Технология изготовления одежды

Проверка деталей кроя

Обработка лифа

Заготовка воротника (заха)

Соединение воротника с горловиной

Заготовка рукавов

Втачивание рукавов в пройму

Обработка юбки (хормой)

Соединение лифа с юбкой

Окончательная отделка. Влажно-тепловая обработка

Пришивание пуговиц и петель. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4,5)

Технологическая последовательность изготовления девичьей одежды (басаган дэгэл):

Проверка деталей кроя

Соединение внутренней полочки (зосоо, энгэр) с фигурным срезом правой полочки

Обработка левой полочки (энгэр)

Соединение боковых швов и срезов рукавов (хамсы)

Соединение подклада с лифом (сээжэ)

Заготовка воротника (заха) и соединение его с горловиной

Обработка юбки (хормой)

Соединение лифа с юбкой

Влажно-тепловая обработка. Окончательная отделка

Пришивание пуговиц и петель из шнура (сохимол). (ПРИЛОЖЕНИЕ 4,5)

Технология обработки декоративной отделки верхней части полочки (энгэр)

Подкроить составные части декоративной отделки

ширина верхней (светлой) полоски 4-5 см

ширина средней (черной, темной) полоски 4-5 см

ширина нижней (красной) полоски 4-5 см

На изнанку каждой детали наклеить прокладки (сабаг)

Сметать и стачать последовательно все составные части, ширина шва 0,8-1 см, швы разутюжить

Затем еще раз полностью проклеить дополнительной прокладкой изнаночную сторону декоративной отделки

По нижней красной полоске прострочить параллельные строчки, разделяя ее на три равные части, в которые набивают шерсть для создания рельефной формы

Срезы отделки подогнуть на 0,7-0,8 см и настрочить на изделие по верхнему левому боковому и нижнему срезам, ширина шва 0,1-0,2 см от подогнутого края. Можно срезы отделки окантовать полоской ткани из парчи, шелка, выкроенной под углом 45 градусов к нити основы шириной 2-2,5 см

Правым открытым срезом декоративной отделки обогнуть срез основной детали и наклеить или подшить ручными стежками

Подшить подклад по правому срезу ручными стежками.

4. 3 Технологическая последовательность изготовления малгай (шапки)

Технология изготовления головного убора (тойробшо малгай)

Обработка тульи

Обработка полей

Соединение тульи с полями

Обработка подклада шапки

Прикрепления навершия (залаа, дэнзэ, жэншэ)

Технология изготовления навершия (залаа)

Требуется:

атласная лента длиной 4-6 м или шелковые нитки красного цвета

круглая пластина или монета диаметром 3,5 см

полоска красной ткани для жгута

отделочная шелковая или парчовая ткань.

Шелковые нити нарезать длиной 35-40 см, сложить пополам и скручивать с помощью большого и указательного пальцев в одну сторону одновременно. Крутка нитей должная быть плотной и ровной, в конце нити завязать узелок. Так заготовить 250-300 шт. нитей.

Для изготовления жгута (гол) берется полоска ткани, выкроенная под углом 45 градусов к нити основы, шириной 2 см, длиной 20 см. Полоску ткани сложить лицевой стороной внутрь, вдоль пополам и обтачать, ширина шва 0,4-0,6 см. Вывернуть с помощью ручной иглы. Уплотнить жгут, протянув внутрь шнуры.

Нити закрепить на жгут, при этом узелки нитей должны располагаться сверху жгута равномерно.

Для изготовления тэбэг круглую пластину обтянуть отделочной тканью.

Сверху выполнить петельку из нитей.

Готовый тэбэг обогнуть жгутом с нанизанными нитями, так, чтобы узелки нитей были спрятаны под тэбэг и закрепить потайными стежками. Длина готовых нитей должна быть одинаковой - 15-16 см.

4. 4 Технологическая последовательность изготовления тканой тесьмы (тууза)

Требуются нити длиной 3 м разных цветов: красного, зеленого, желтого. Количество нитей зависит от ширины тесьмы:

Вариант 1: желтых - 11 нитей, зеленых - 9 нитей, красных - 11 нитей

Вариант 2: желтых - 15 нитей, зеленых - 11 нитей, красных - 15 нитей

Нити поочередно продеть в отверстия и прорезь бердышка

Собрать концы нитей в пучок и привязать к нему кромку. Кромку завязать за стойку станка (хэб), закрепляя второй конец, нити натянуть как струны

Катушку с ниткой привязать к началу тесьмы (тууза)

Бердышко от начала туузы должно располагаться на расстоянии 25-30 см

Катушку с ниткой, являющуюся уточной, пропустить в открывающийся зев, перемещая бердышко вверх и вниз. При этом каждый раз равномерно уплотнять, сбивая жимбиком (деревянной лопаточкой)

Уточную нить натягивать до конца равномерно, чтобы края тесьмы были ровными по всей длине.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Расход ткани для дэгэла девочки

| Наименование материала | Цена за 1ед. материала (руб.) | Расход материала на 1ед. продукции | Стоимость материала на 1ед. продукции |

| Шелк Парча

Подкладочный капрон Х/б ткань бязь Тууза Пуговицы Тесьма для петель Шляпный дублирин Нитки Бархат (на все модели) | 300 270 50 130 40 50 20 300 20 400 | 4 м. 0,4 см 1,5 1,2 3 4 1 0,5 4 0,3 | 1200 108 75 156 120 200 20 150 80 120 |

| ИТОГО: | 2229 руб. |

Расход ткани для дэгэла девушки

| Наименование материала | Цена за 1ед. материала (руб.) | Расход материала на 1ед. продукции | Стоимость материала на 1ед. продукции |

| Шелк Парча

Подкладочный капрон Х/б ткань бязь Тууза Пуговицы Тесьма для петель Шляпный дублирин Нитки Бархат (на все модели) | 500 270 50 130 40 50 20 300 20 400 | 5 м. 0,4 см 2 1,5 4 4 1 1 4 1 | 2500 108 100 195 160 200 20 300 80 400 |

| ИТОГО: | 4063 руб. |

Расход ткани для дэгэла мальчика

| Наименование материала | Цена за 1ед. материала (руб.) | Расход материала на 1ед. продукции | Стоимость материала на 1ед. продукции |

| Шелк Пуговицы Тесьма для петель Нитки Шёлк для пояса бархат, парча, подкладочная ткань капрон, бязь, шляпный дублирин (остатки от предыдущих костюмов) | 300 50 20

20 40 | 3 м. 4 1

4 2,5 | 900 200 20

80 100 |

| ИТОГО: | 1300 руб. |

Стоимость одного национального костюма швеи в ателье оценивают от 5000 до 20000 руб.