«Геотермальная энергия и перспективы ее использования»

Автор: Жунусов Максим,

МОАУ «Гимназия № 1», 10 класс

Школьный учитель:

Жунусова Надежда Ивановна,

учитель географии МОАУ

«Гимназия № 1», г. Оренбург, 2019

Оглавление

Введение 3

1. Геотермальная энергия – общие понятия 5

1.1 Обзор потенциала недр различных регионов земли 5

1.2. Сущность геотермальной энергии 6

1.3. Преимущества и недостатки геотермальной энергетики 7

1.4. Геотермальные запасы России 8

2. Использование геотермальной энергии 11

2.1 Способы использования геотермальной энергии 11

2.2 Принцип действия теплового насоса 12

2.3. Построение модели двигателя, преобразующего геотермальную энергию 12

Заключение 14

Литература 14

Приложения 15

Введение

Нетрадиционные источники энергии на протяжении всей истории человечества постоянно были в центре внимания, но особенную актуальность приобрели в XXI веке. С ростом жизненного уровня населения потребление энергии для удовлетворения нужд теплоснабжения во всех отраслях народного хозяйства: промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, - значительно увеличивается. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и др.) исчерпаемы, возрастает их стоимость, кроме того, ухудшается экологическая ситуация в мире. Ученые всего мира ищут и разрабатывают новые способы получения энергии

Актуальность темы исследования связана с неиссякаемостью геотермальной энергии – главным её преимуществом. Данный вид энергии не зависит от условий окружающей среды и времени года. Вопросы предотвращения глобальных изменений климатических условий планеты и защиты окружающей среды, существующие цены на энергоносители и перспективы их роста делают экономически выгодным строительство геотермальных электростанций.

Человечество потребляет огромное количество энергии. За год мы сжигаем от 9 до 20 млрд. тонн топлива. 75% всей потребляемой энергии составляют полезные ископаемые (34% - нефть, 25% - уголь, 19% - природный газ); 5% остальной потребляемой энергии – атомные ЭС; 6% - ГЭС; 11% - от других источников энергии. В своей работе мы обратили внимание на 17%, которые приходятся на возобновляемые источники энергии. По прогнозу ИЭИ РАН и Центра энергетики Московской школы управления «Сколково», к 2040 г. ВИЭ обеспечат 35-50% мирового производства электроэнергии и 19-25% всего энергопотребления[1,18]

Последние десятилетия в истории человечества характеризуются настоящим бумом в использовании возобновляемых источников энергии. Масштабы их применения выросли в разы. Причин этому несколько. Во-первых, эпоха, в которой главенствующую роль играли дешевые традиционные энергоносители, закончилась.

Единственная тенденция, развивающаяся сегодня в данной области – рост цен на все виды ископаемого топлива. Во-вторых, страны, которые являются энергетически зависимыми, всячески стараются использовать возможности альтернативных источников энергии. И, наконец, в-третьих, большая роль в этом вопросе отводится экологическим соображениям – выбросу вредных газов и парниковому эффекту.

Именно такие причины поставили развитие ВИЭ в число приоритетных задач в области энергетики во многих странах.

Актуальность работы: энергетика служит основой любых процессов во всех отраслях народного хозяйства, главным условием создания материальных благ, повышения уровня жизни людей. Поэтому я обратился к теме нетрадиционных источников энергии, в частности - геотермальная энергетика.

Предмет исследования – перспективы использования геотермальной энергии

Объект исследования – геотермальная энергия недр земли как дешевое и экологически чистое топливо.

Цель исследования – теоретически обосновать и практически просчитать возможность использования геотермальной энергии

Задачи исследования:

На основании анализа научной литературы по теме исследования сформулировать проблему и пути её решения.

Раскрыть сущность геотермальной энергии и географию районов её размещения.

Раскрыть принцип действия теплового насоса.

Изучить устройство двигателя на принципе охлаждения для получения тока.

Построить модель двигателя, преобразующего геотермальную энергию в механическую.

Методы исследования: анализ научной литературы по теме исследования (Интернет-ресурсы), моделирование изучаемых процессов, обработка экспериментальных данных. Аналитико-статистическая обработка полученных результатов исследования.

Гипотеза: рассмотреть возможность использования геотермальной энергии на основе современных достижений науки и техники как дешевого и экологически чистого источника тепла.

1. Геотермальная энергия – общие понятия

1.1 Обзор потенциала недр различных регионов земли

Если солнечная энергия падает на нас с неба, то геотермальная находится у нас под ногами. Остается только нагнуться и взять ее. Поток этой энергии огромен. За год к поверхности Земли поступает 4·10^17 кВт/час тепловой энергии или 16·10^23 Дж, 90% ее поступает за счет теплопроводности пород литосферы, 10% вместе с лавой, горячим паром, водой и газами. Верхняя часть земной коры имеет температурный градиент 20 - 30°С на 1 км глубины, в некоторых местах - 1°С на 2 –30 м. и даже на 2 – 3 м.

Энергетика земли (геотермальная энергетика) базируется на использовании природной теплоты Земли. Недра Земли таят в себе колоссальный, практически неисчерпаемый источник энергии. Ежегодное излучение внутреннего тепла на нашей планете составляет 2,8 * 1014 млрд. кВт * час. Оно постоянно компенсируется радиоактивным распадом некоторых изотопов в земной коре. Коммерческое использование энергетики земли началось только в 20-х годах нашего века со строительством первых геоЭС в Италии, а затем и в других странах. К началу 80-х годов в мире действовало около 20 таких станций общей мощностью 1,5 млн. кВт. Самая крупная из них – станция Гейзерс в США (500 тыс. кВт).

Гео - электростанции сейчас работают почти в 30 странах мира, а их суммарная мощность — более 10 тысяч МВт. Лидерами в этой сфере являются США, Филиппины, Мексика, Индонезия, Италия, Япония, Новая Зеландия, Исландия. [1,355 ] (Приложение 1)

Геотермальные ресурсы разведаны в 80 странах мира и в 58 из них активно используются. По состоянию на 2018 год во всем мире геотермальные электростанции вырабатывают более 14,3 ГВт энергии, тогда как в 2007 году производили всего 9,7 ГВт. [2 ] Крупнейшим производителем геотермальной электроэнергии являются США со своими 3591 МВт., что составляет всего 0,3% от общей выработки страны (Приложение 2). В США в 2005 году на ГеоТЭС было выработано около 16 млрд. кВт•ч электроэнергии в таких основных промышленных зонах, как зона Больших гейзеров, расположенная в 100 км к северу от Сан-Франциско (1360 МВт установленной мощности), северная часть Соленого моря в центральной Калифорнии (570 МВт установленной мощности), Невада (235 МВт установленной мощности) и др. Далее идет Индонезия с 1948 МВт и 3,7%. А вот на третьем месте начинается интересное: на Филиппинах геотермальные электростанции имеют установленную мощность 1868 МВт, при этом на них приходится 27% электричества страны. А в Кении — и вовсе 51%! Япония также входит в десятку лидеров по количеству киловатт, выработанных ГеоТЭС. ГеоТЭС активно строят также в Уганде, Танзании, Эфиопии и Джибути. В России в 2015 году на долю таких станций приходилось всего 82 МВт.[3.5] (Приложение 2).

Первая геотермальная электростанция, «Мацукава», открылась в Японии в 1966 году. Она вырабатывала 23,5 МВт, а турбину и генератор для неё произвела Toshiba. В 2010-х годах геотермальная энергия стала наиболее востребованной в странах Африки, где началось активное заключение контрактов и строительство ГеоТЭС. В 2015 году в Кении была открыта станция Olkaria IV, одна из четырёх, находящаяся в зоне Олкария в 120 км от Найроби, с мощностью 140 МВт. С ее помощью правительство снижает зависимость от гидроэлектростанций, сброс воды из которых часто приводит к разрушительным наводнениям. Геотермальная электроэнергетика бурно развивается также в ряде других стран, в том числе: на Филиппинах, где на ГеоТЭС на начало 2003 года было установлено 1930 МВт электрической мощности, что позволило обеспечить около 27% потребностей страны в электроэнергии; в Италии, где в 2003 году действовали геотермальные энергоустановки общей мощностью в 790 МВт; в Исландии, где действуют пять теплофикационных ГеоТЭС общей электрической мощностью 420 МВт, вырабатывающие 26,5% всей электроэнергии в стране; в Кении, где в 2005 году действовали три ГеоТЭС общей электрической мощностью в 160 МВт и были разработаны планы по доведению этих мощностей до 576 МВт [3,7].

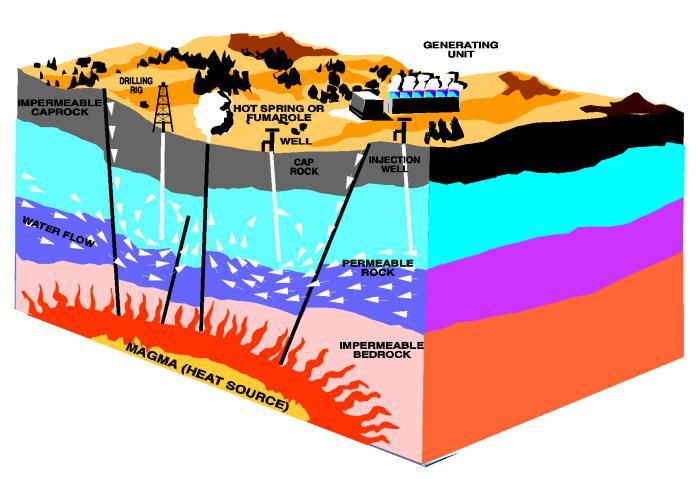

1.2. Сущность геотермальной энергии

Геотермальная энергия (или тепло Земли) это - тепловая энергия, хранящаяся в зонах вод высокого давления, паровых или горячих водных системах, горячих горных породах ниже поверхности Земли. Согласно типологии Международного энергетического агентства (МЭА) различают 5 типов источников геотермальной энергии:

сухой пар;

влажный пар (горячая вода + пар);

геотермальные воды (горячая вода или пар + вода);

сухие горячие каменные породы, разогретые магмой;

магма.

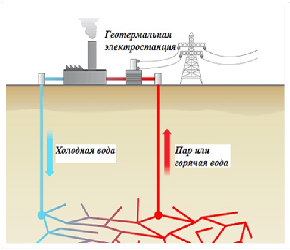

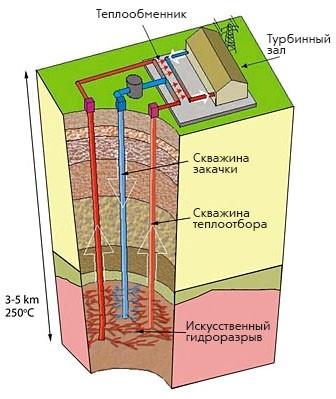

Источники геотермальной энергии могут быть двух типов. Первый тип – это подземные бассейны естественных теплоносителей – горячей воды (гидротермальные источники), или пара (паротермальные источники), или пароводяной смеси. По существу, это непосредственно готовые к использованию «подземные котлы», откуда воду или пар можно добыть с помощью обычных буровых скважин. Второй тип – это тепло горячих горных пород. Закачивая в такие горизонты воду, можно также получить пар или перегретую воду для дальнейшего использования в энергетических целях. Используемая термальная энергия частично представляет собой постоянный тепловой поток от ядра земли до мантии, которая в итоге выделяет эту энергию на поверхность земли в атмосферу. Другая часть получается в результате естественных радиоактивных процессов распада урана, тория и радиоактивного калия, которые протекают в мантии земли, выделяя энергию. [4,3]. (Приложение 3)

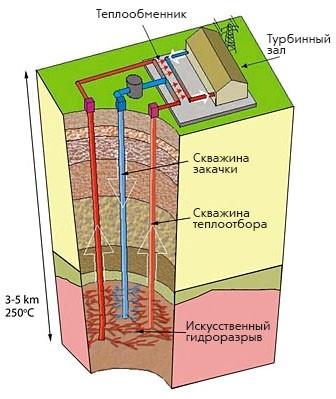

Использование геотермальной энергии можно подразделить по признаку приповерхностной и глубинной геотермальной энергии. В то время как использование приповерхностной геотермальной энергии способно обеспечить теплом отдельные постройки (комплекс построек) с помощью земных коллекторов в комбинации с тепловыми насосами (пр. глубина 15-150 м.), глубинная геотермальная энергия открывает возможности использования более масштабных проектов энергоснабжения, включая производство электроэнергии.

Особенность глубинной геотермальной энергии заключается в том, что использование водоносных слоёв происходит на огромной глубине (2000-5000 м.). В связи с этим необходимы по меньшей мере две буровых скважины (производственная и реинъекционная скважины), так как полученная термальная вода должна быть обратно закачана в тот же пласт после ее охлаждения.

Энергия нашей планеты, аккумулированная в ее недрах в виде тепла, в тридцать с лишним миллиардов раз (!) превышает суммарное количество всех видов энергии, которое человечество потребляет за год. Даже если освоить всего один процент этого энергетического «клондайка», то есть использовать только ту часть земного тепла, которое находится на глубине до 10 километров, полученная энергия в несколько сотен раз превысит ту, что содержится во всех мировых запасах нефти и газа.

1.3. Преимущества и недостатки геотермальной энергетики

Геотермальная энергетика — получение энергии от внутреннего тепла Земли в промышленных масштабах, предприятие недешёвое. Но весьма выгодное по ряду причин. Преимуществом геотермальной энергетики является ее практически полная безопасность для окружающей среды. Количество СО2, выделяемого при производстве 1 кВт электроэнергии из высокотемпературных геотермальных источников, составляет от 13 до 380 г (например, для угля он равен 1042 г на 1 кВт/ч).

Преимущества:

Геотермальную энергию можно использовать в виде геотермальной воды или смеси воды и пара (в зависимости от температуры) для нужд горячего водо- и теплоснабжения, а также для выработки электроэнергии.

Не требуется поставки топлива из внешних источников.

Обычная геотермальная станция, расположенная на берегу моря или океана, может применяться и для опреснения воды, которую можно затем использовать для питья или ирригации (орошение). Опреснение происходит естественным путем в результате дистилляции – разогрева воды и охлаждения водяного пара в процессе работы электростанции.

Данный вид энергии практически неиссякаем и имеет полную независимость от условий окружающей среды, времени суток и года.

Использование этой энергии позволяет обеспечить тепло- и электроснабжения населения в тех зонах нашей планеты, где централизованное энергоснабжение отсутствует или обходится слишком дорого (например, в России на Камчатке, в районах Крайнего Севера и т.п.)

Геотермальная энергетика гарантирует практически полную безопасность для окружающей среды. Практически отсутствуют какие-либо вредные или токсичные выбросы.

Недостатки:

Требуется определенное местоположение для бурения скважин. На самом деле не так много мест в мире, где можно строить геотермальные электростанции.

Несмотря на почти полную экологическую безопасность, высока вероятность минерализации термальных вод большинства месторождений и наличия в воде токсичных соединений и металлов.

Для практического использования теплоты геотермальных вод необходимы значительные капитальные затраты на бурение скважин, обратную закачку отработанной геотермальной воды и на создание коррозийно-стойкого теплотехнического оборудования.

Тепло Земли очень «рассеянно», и в большинстве районов мира человеком может использоваться с выгодой только очень небольшая часть энергии. Из них пригодные для использования геотермальные ресурсы составляют около 1% общей теплоемкости верхней 10-километровой толщи земной коры.

Иногда действующая геотермальная электростанция может остановиться в результате естественных изменений в земной коре. Кроме того, причиной ее остановки может стать плохой выбор места или чрезмерная закачка воды в породу через нагнетательную скважину.

Применение геотермальных вод не может рассматриваться как экологически чистое потому, что пар часто сопровождается газообразными выбросами, включая сероводород и радон - оба считаются опасными. На геотермальных станциях пар, вращающий турбину, должен быть конденсирован, что требует источника охлаждающей воды, точно так же как этого требуют электростанции на угле или ядерном топливе. В результате сброса как охлаждающей, так и конденсационной горячей воды возможно тепловое загрязнение среды. Кроме того, там, где смесь воды и пара извлекается из земли для электростанций, работающих на влажном паре, и там, где горячая вода извлекается для станций с бинарным циклом, воду необходимо удалять. Эта вода может быть необычно соленой (до 20% соли), и тогда потребуется перекачка ее в океан или нагнетание в землю. Сброс такой воды в реки или озера мог бы уничтожить в них пресноводные формы жизни. В геотермальных водах нередко содержатся также значительные количества сероводорода — дурно пахнущего газа, опасного в больших концентрациях.

1.4. Геотермальные запасы России

Россия не входит даже в первую десятку производителей электрической и тепловой энергии из геотермальных источников, в то время как запасы геотермальной энергии в России по оценкам в 10-15 раз превышают запасы органического топлива в стране.

Россия, наряду с огромными ресурсами органического топлива, располагает также значительными запасами тепла земли. Практически на всей территории России имеются запасы тепла земли с температурой от 30 до 220°С. Территория России хорошо исследована и сегодня известны основные ресурсы тепла земли, которые имеют значительный промышленный потенциал, в том числе и энергетический. (Приложение 4)

Геотермальная энергетика экономически эффективна в районах, где горячие воды приближены к поверхности земной коры - в районах активной вулканической деятельности с многочисленными гейзерами (Камчатка, Курилы). Эти регионы по своим климатическим условиям и по потенциалам в геотермальной энергетике можно сравнить лишь с Исландией.

По данным института вулканологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, только геотермальные ресурсы Камчатки оцениваются в 5000 МВт, что позволит обеспечивать регион электроэнергией и теплом в течение 100 лет. Именно поэтому особое внимание уделяется развитию геотермальной энергетики в данном регионе. Уже разработана и начала реализовываться программа создания геотермального энергоснабжения Камчатки, в результате которой ежегодно будет сэкономлено около 900 тыс. тонн условного топлива.

Самым крупным геотермальным месторождением на Камчатке является Мутоновское, мощностью 300 МВт. На юге Камчатки известны значительные запасы геотермальных ресурсов на Кошелевском, Больше-Банном, а на севере - на Киреунском месторождениях.

Курильские острова также богаты запасами тепла Земли, их вполне достаточно для тепло - и электрообеспечения этой территории в течение 100-200 лет. На острове Итуруп обнаружены запасы двухфазного геотермального теплоносителя, мощности которого достаточно для удовлетворения энергопотребностей всего острова. [5.49]

На южном острове Кунашир имеются запасы геотермального тепла, которые уже используются для получения электроэнергии и теплоснабжения г. Южно-Курильска. Недра северного острова Парамушир менее изучены, однако известно, что и на этом острове есть значительные запасы геотермальной воды температурой от 70 до 950 °С.

Паужетская геотермальная станция, построенная на Камчатке в 1966 году, была первой в СССР. Ее изначальная установленная мощность составляла всего 5 МВт, сейчас она доведена до 12 МВт. Вслед за ней появилась Паратунская станция с мощностью всего 600 кВт — первая бинарная ГеоТЭС в мире. [6.67-69]

Сейчас в России действуют только четыре станции, три из них питают Камчатку, ещё одна, Менделеевская ГеоТЭС на 3,6 МВт, снабжает остров Кунашир Курильской гряды

Несмотря на высокий потенциал, можно сказать, что основные геотермальные источники в России расположены экономически невыгодно. Камчатка, Сахалин и Курильские острова отличаются слабой инфраструктурой, высокой сейсмичностью, малонаселенностью, сложным рельефом местности.

Сегодня большой интерес представляют геотермальные ресурсы Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Калининградской области, где имеются запасы горячей воды с температурой до 1100 °С. Запасы геотермального тепла имеются и на Чукотке, часть из них уже открыта.

На Северном Кавказе хорошо изучены геотермальные месторождения с температурой в резервуаре от 70 до 1800°С, которые находятся на глубине от 300 до 5000 м. Здесь уже в течение длительного времени используют геотермальные ресурсы для теплоснабжения и горячего водоснабжения в сельском хозяйстве, промышленности и в быту.

Приморье, Прибайкалье, Западно-Сибирский регион также располагают запасами геотермального тепла, пригодного для широкомасштабного применения в промышленности и сельском хозяйстве и для теплоснабжения городов и поселков. [7] По мнению экспертов, в последние годы в России наблюдается поворот к использованию геотермальных источников в энергетической отрасли.

В соответствии с Энергетической стратегией России до 2020 года планируется рост теплопотребления в стране не менее чем в 1,3 раза, причем доля децентрализованного теплоснабжения будет возрастать с 28,6% в 2000 г. до 33% в 2020 г.

2. Использование геотермальной энергии

2.1 Способы использования геотермальной энергии

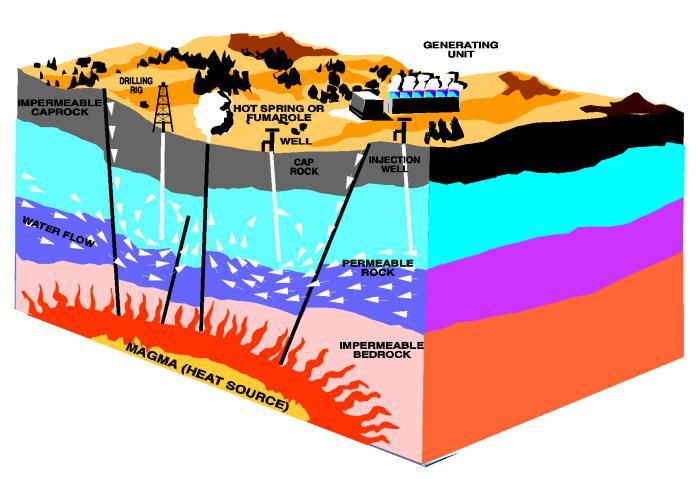

Существует несколько способов получения энергии на ГеоТЭС:

• прямая схема: пар направляется по трубам в турбины, соединённые с электрогенераторами;

• непрямая схема: аналогична прямой схеме, но перед попаданием в трубы пар очищают от газов, вызывающих разрушение труб;

• смешанная схема: аналогична прямой схеме, но после конденсации из воды удаляют не растворившиеся в ней газы. [8.2] (Приложение 5)

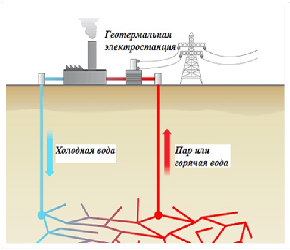

Существует два основных способа использования геотермальной энергии: прямое использование тепла и производство электроэнергии.

Прямое использование тепла является наиболее простым и поэтому наиболее распространенным способом. Практика прямого использования тепла широко распространена в высоких широтах на границах тектонических плит, например, в Исландии и Японии. Водопровод в таких случаях монтируется непосредственно в глубинные скважины. Получаемая горячая вода применяется для подогрева дорог, сушки одежды и для отопления зданий, теплиц, бассейнов, сушки сельскохозяйственных и рыбопродуктов, выпаривания растворов, выращивания рыбы, грибов и т.д.

Способ производства электричества из геотермальной энергии очень похож на способ прямого использования. Единственным отличием является необходимость в более высокой температуре (более 150°С). Для такого способа используют высокотемпературные геотермальные энергетические и тепловые станции (ГеоЭС). Геотермальная электростанция (ГеоЭС) – вид электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников. [9.4]

Существует несколько способов получения энергии на ГеоТЭС: (Приложение 6)

1. прямая схема: пар поступает непосредственно в турбину, которая питает генератор, производящий электроэнергию. Использование пара позволяет отказаться от сжигания ископаемого топлива (также отпадает необходимость в транспортировке и хранении топлива); [6,68-69]

2. непрямая схема: для производства электричества на таких заводах используются перегретые гидротермы (температура выше 182 °С). Гидротермальный раствор нагнетается в испаритель для снижения давления, из-за этого часть раствора очень быстро выпаривается. Полученный пар приводит в действие турбину. Если в резервуаре остается жидкость, то ее можно выпарить в следующем испарителе для получения еще большей мощности. (Приложение 2). Непрямая схема получения энергии

3. смешанная схема (бинарный цикл): горячая геотермальная вода и вторая, дополнительная жидкость с более низкой точкой кипения, чем у воды, пропускаются через теплообменник. Тепло геотермальной воды выпаривает вторую жидкость, пары которой приводят в действие турбины. Так как это замкнутая система, выбросы в атмосферу практически отсутствуют. [8.3]

В последние годы во многих странах стали применять тепловые насосы, в которых используется низкопотенциальная тепловая энергия с температурой 4–6°С и выше.

2.2 Принцип действия теплового насоса

Принцип действия теплового насоса прост, аналогичен принципу работы холодильников. (Приложение 7)

Теплоноситель течет коллектором (внешним контуром) – трубой, что заложена в почву на глубину нескольких метров. Теплоноситель нагревается от почвы на несколько градусов. Далее он попадает в теплообменник (испаритель). Испаритель – это камера, в которой происходит передача тепловой энергии от теплоносителя к специальной жидкости – хладагента. Хладагент – это жидкость, которая превращается в пар (газообразное агрегатное состояние) при невысокой температуре. Немного подогревшись от теплоносителя в теплообменнике, хладагент превращается в газ, «испаряется» и попадает в компрессор насоса.

Компрессор сжимает хладагент, увеличивая его давление, за счет этого происходит большое увеличение температуры. После этого горячий хладагент попадает во второй теплообменник – конденсатор. В этом теплообменнике происходит передача тепловой энергии от хладагента к другому теплоносителю, протекающему в отопительных радиаторах. Одновременно с этим, хладагент охлаждается и конденсируется (переходит в жидкое состояние). Далее хладагент попадает в теплоноситель – испаритель, и цикл повторяется. Так, за счет теплового насоса, теплообменников (испарителя и конденсатора), а также компрессора, энергия земли попадает в отопительные радиаторы.

Принцип работы теплового насоса отображен в цикле Карно, опубликованном в 1824 году в его диссертации, и изучается в школе на уроках физики. Практическую теплонасосную систему предложил лорд Кельвин в 1852 году под названием «умножитель тепла».

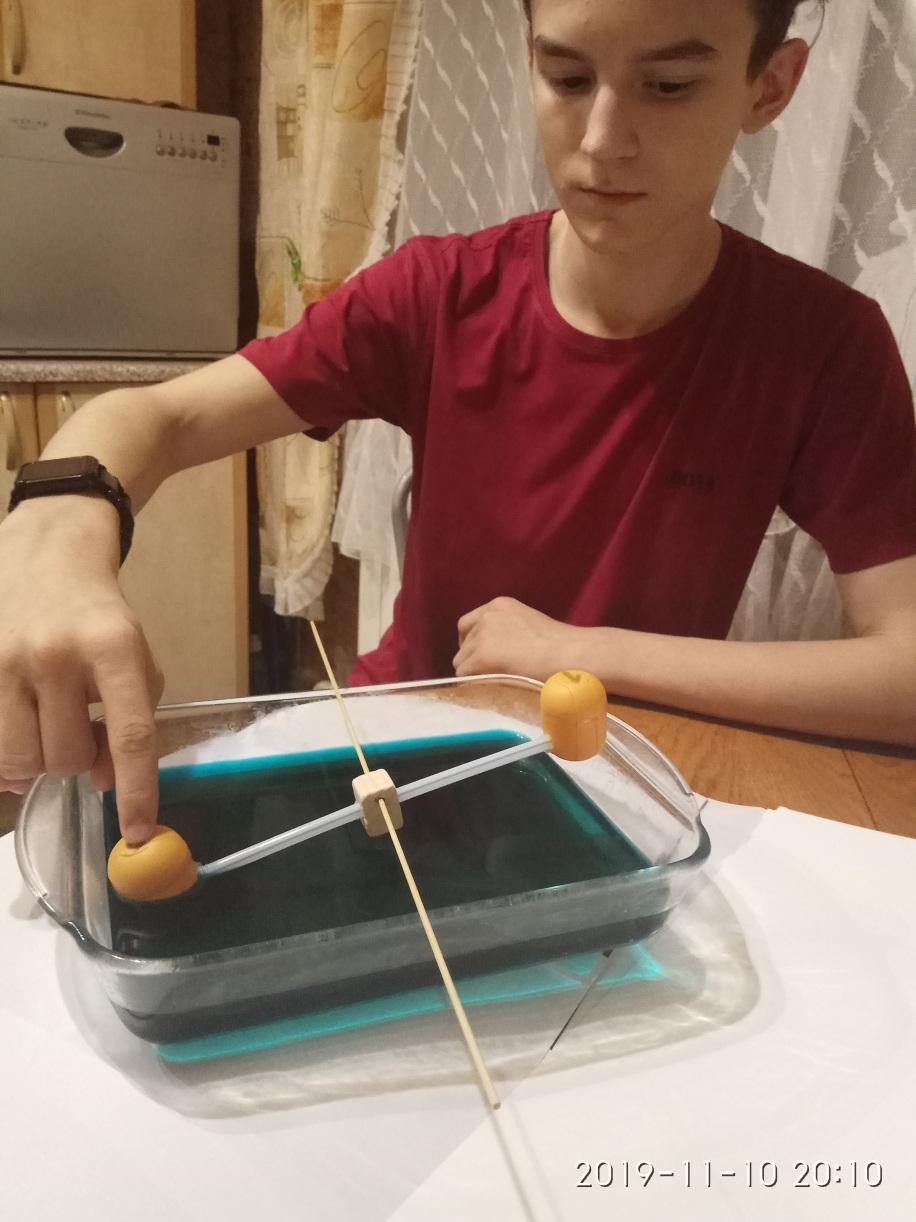

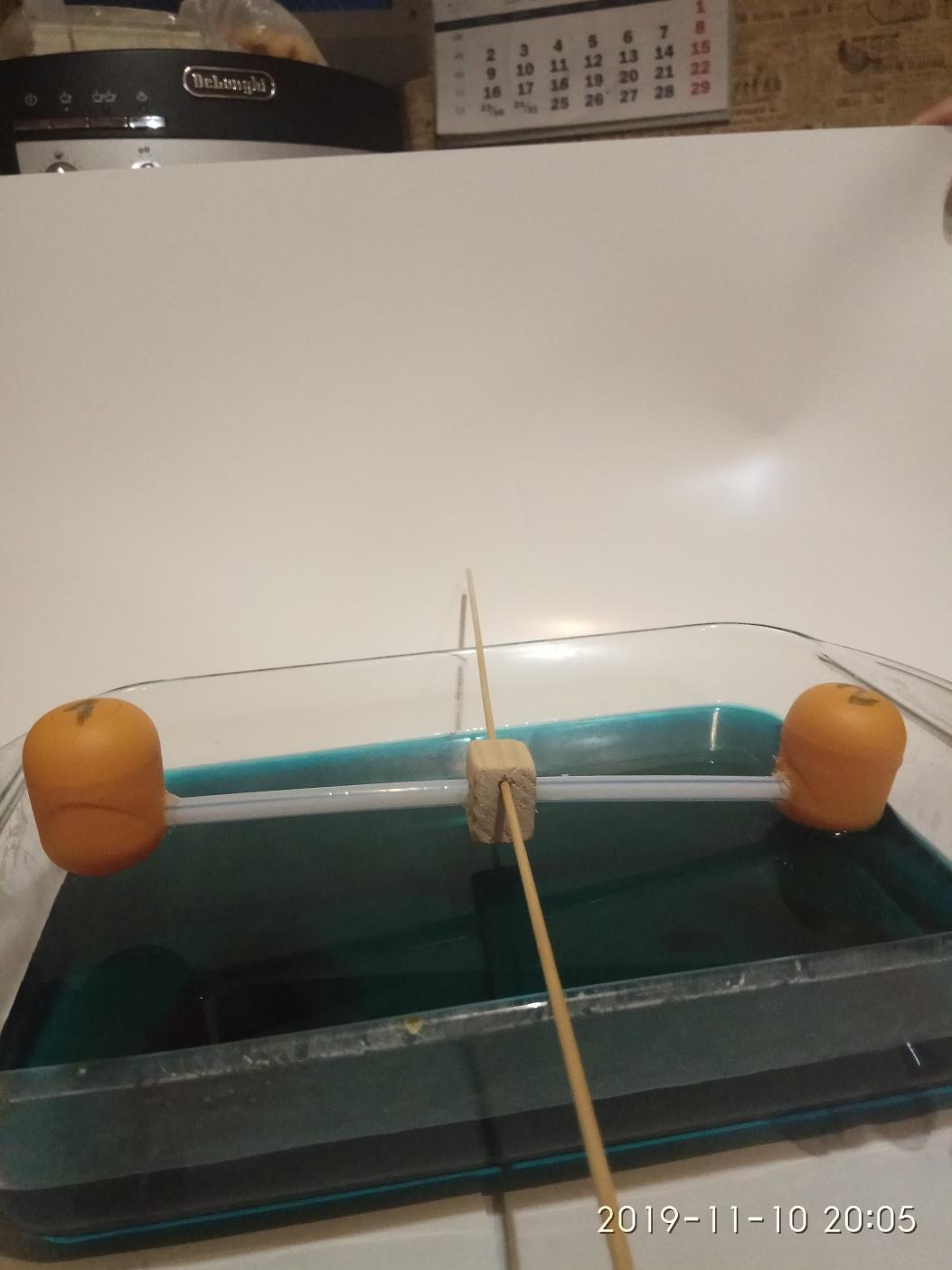

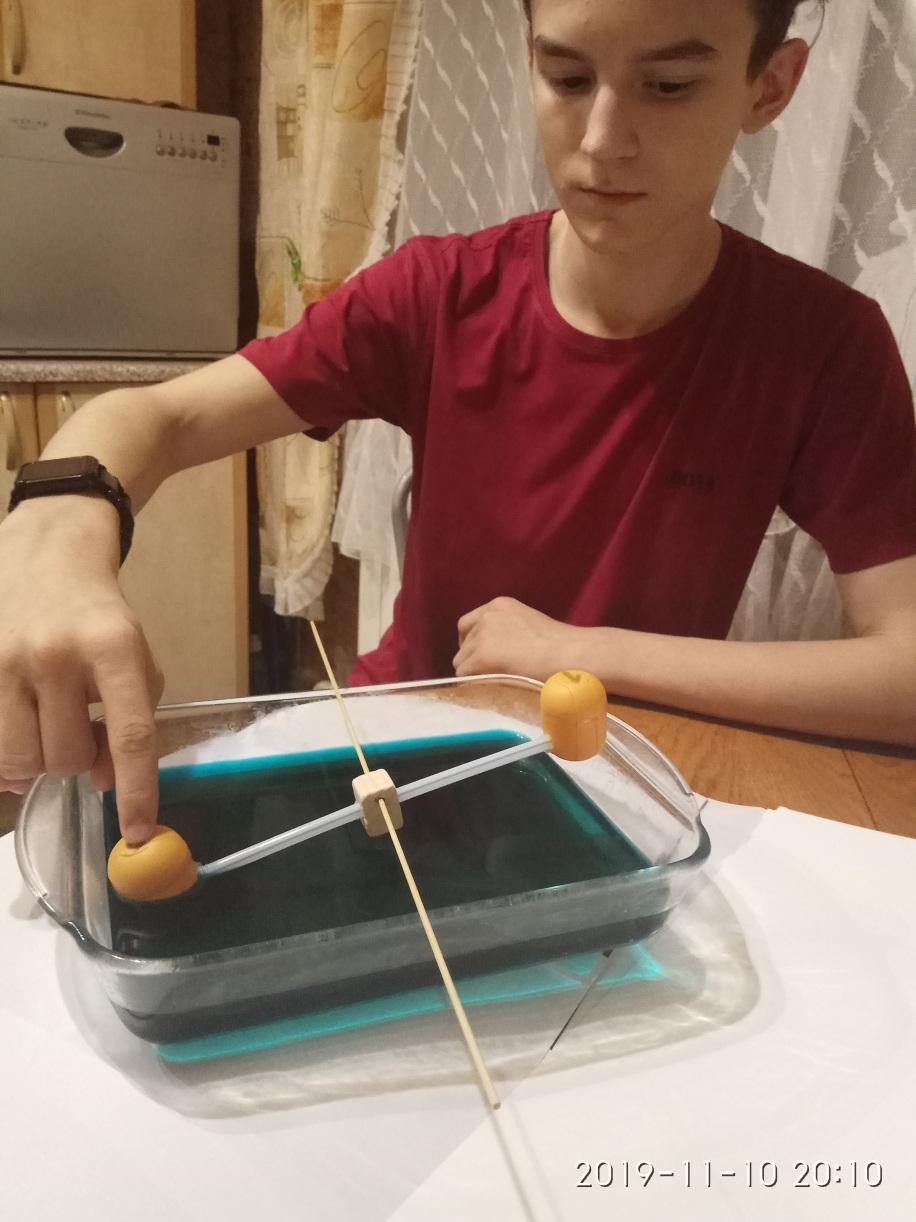

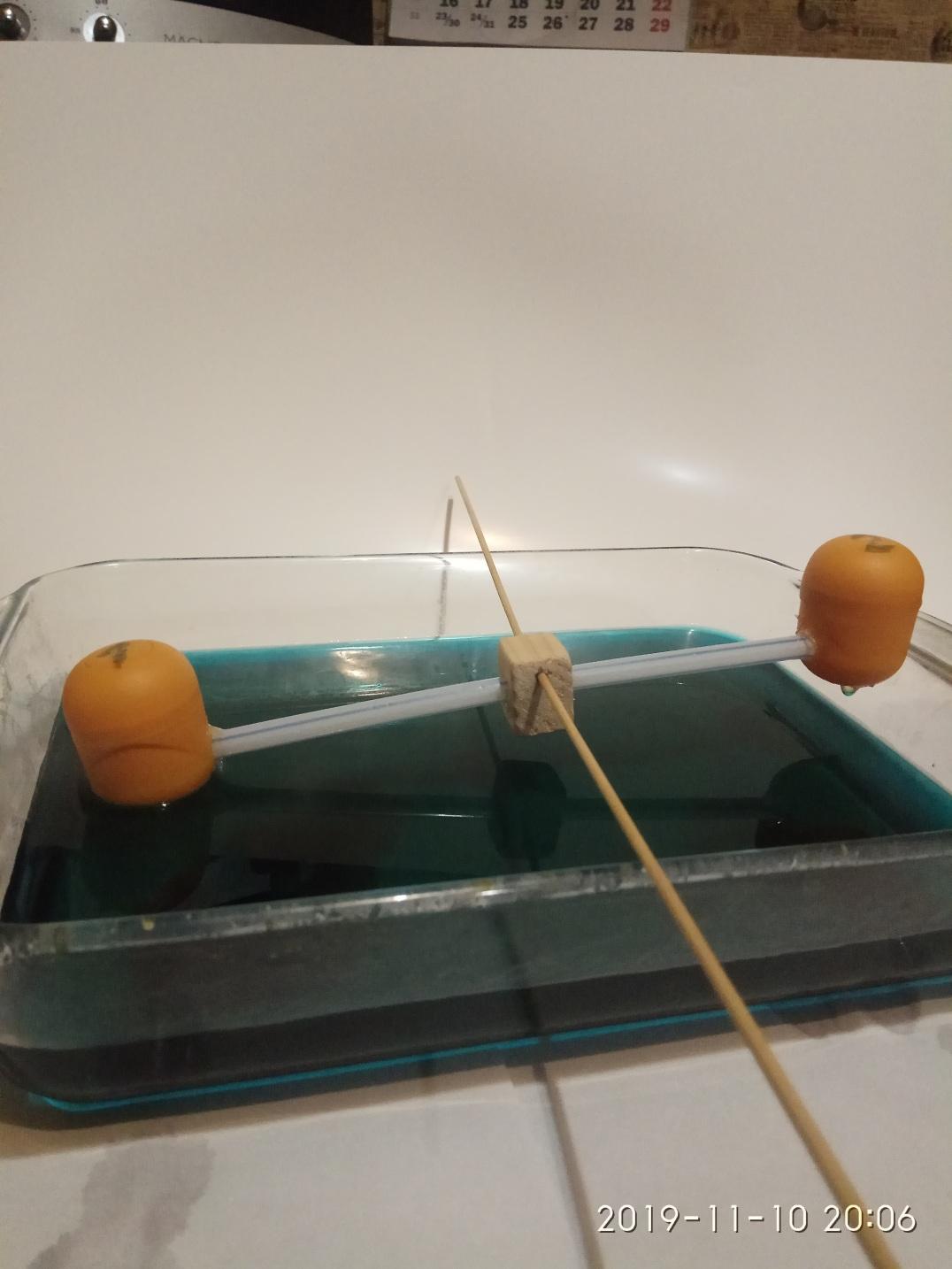

2.3. Построение модели двигателя, преобразующего геотермальную энергию

В пункте 2.1 все приведённые способы получения энергии на ГеоТЭЦ требуют высокой температуры воды (не менее 1000С), но не каждый геотермальный источник может иметь такую температуру. Как можно использовать ГеоТЭЦ при низких температурах? Один из способов использовать в качестве хладагента жидкость, испаряющуюся при температурах ниже 1000С. Поэтому мы создали установку позволяющую преобразовать энергию менее горячей воды в механическую, используя в качестве хладагента этиловый спирт, температурой кипения 780С.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ.

Для этого требуется:

1) 2 пластмассовых шарика;

2) деревянный брусок;

3) пластмассовая трубка;

4) чаша с горячей водой;

Изготовление модели:

1) Просверлил небольшое отверстие в каждом пластмассовом шарике.

2) При помощи пластмассовой трубочки соединяем два шара.

3) Налил в чашу горячую воду.

4) Заполнить оба шарика спиртом.

5) Установить всю конструкцию в состояние покоя.

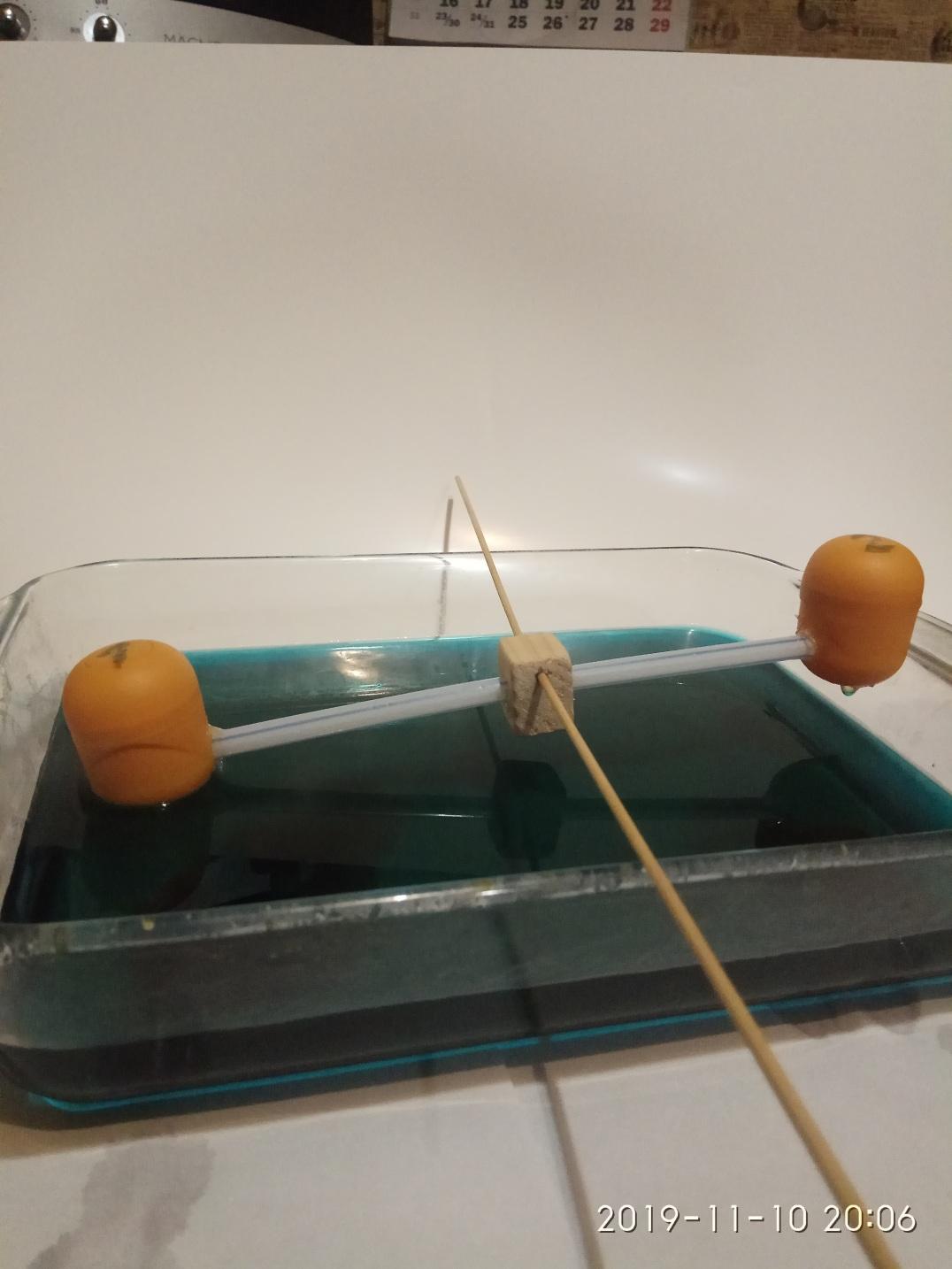

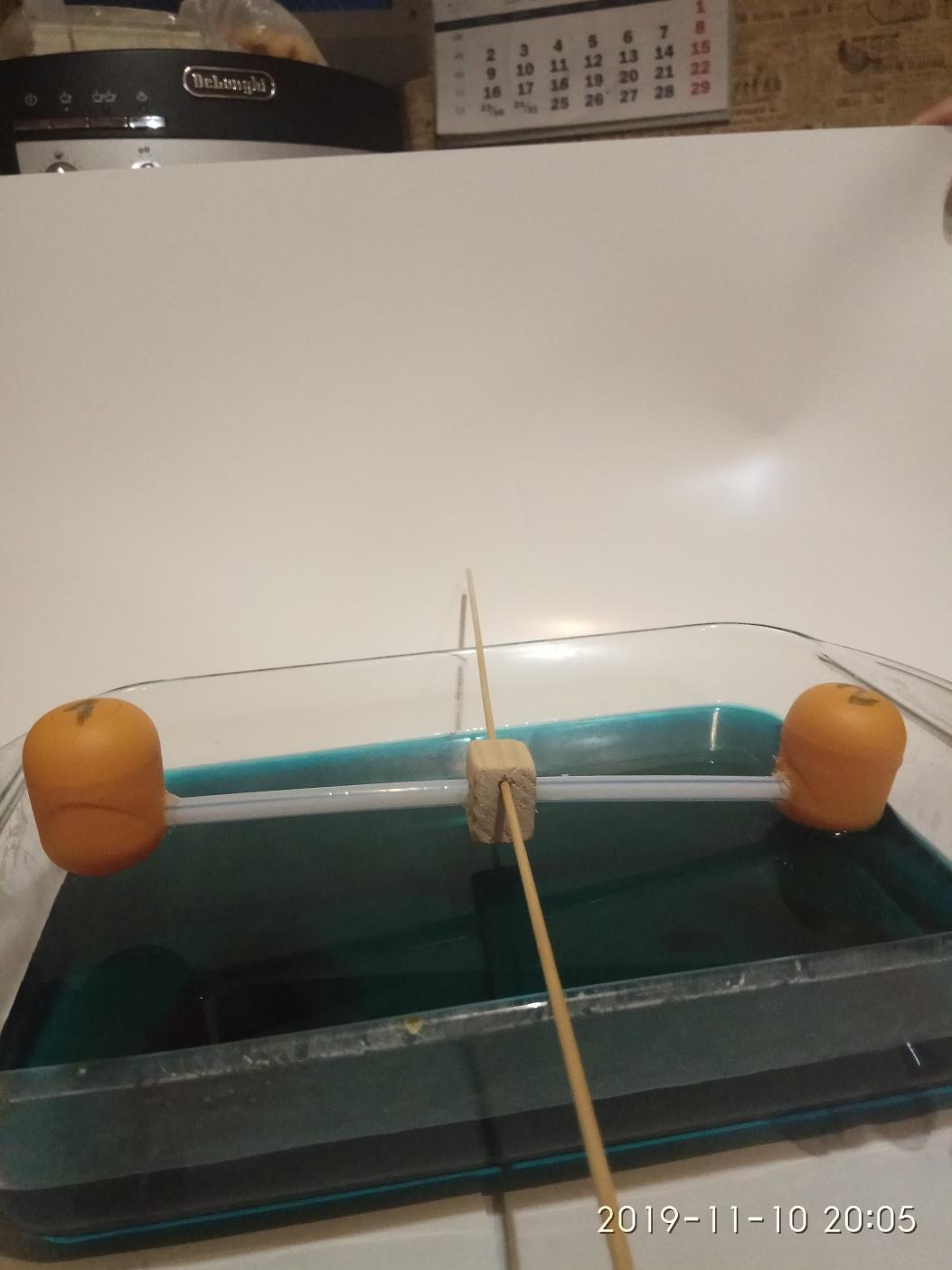

РАБОТА МОДЕЛИ.

Для демонстрации работы модели необходимо перевесить одну из сторон, чтобы один из шариков соприкасался с горячей водой (Приложение 8).

Через некоторое время шар («испаритель»), находящийся в воде, нагреется и происходит передача тепловой энергии от теплоносителя к спирту (хладагент), спирт испаряется, возрастает давление насыщающих паров спирта, занимающих пространство над жидким спиртом. Во втором же шарике, находящемся в контакте с окружающим холодным воздухом, давление насыщающих паров будет меньше. Далее в тепловом насосе пар попадает в компрессор, а в нашем случае спирт из нижнего шарика вытесняется в верхний. Последний перевешивает и погружается в воду. Затем процесс повторяется, модель совершает колебательные движения (Приложение 9).

В ходе данного опыта, мы смогли показать упрощенный процесс физических явлений, происходящих при работе геотермальной станции. Энергией горячей воды испарили хладагент (спирт), повысили давление в одном сосуде и за счет этого давления «перекачали» жидкость в другой сосуд. Тем самым, мы смогли преобразовать тепловую энергию (энергия горячей воды) в механическую энергию. Таким же способом, при помощи горячих подземных источников, мы можем получать механическую энергию, и уже её преобразовать в электричество, тем самым получая экологически чистый источник энергии.

Заключение

1. Практически на всей территории земли имеются уникальные запасы геотермального тепла с температурами теплоносителя (вода, двухфазный поток и пар) от 30 до 200є С.

2. В последние годы на основе крупных фундаментальных исследований были созданы геотермальные технологии, способные быстро обеспечить эффективное применение тепла земли на ГеоЭС и ГеоТС для получения электроэнергии и тепла.

3. Геотермальная энергетика в России должна занять важное место в общем балансе использования энергии. В частности, для реструктуризации и перевооружения энергетики Камчатской области и Курильских островов и частично Приморья, Сибири и Северного Кавказа, Крыма следует использовать собственные геотермальные ресурсы.

4. Широкомасштабное внедрение новых схем теплоснабжения с тепловыми насосами с использованием низкопотенциальных источников тепла позволит снизить расход органического топлива на 20-25%.

5. Гипотеза о том, что на основе современных достижений науки и техники, возможно, эффективно использовать геотермальную энергию в хозяйстве и бытовых условиях подтвердилась.

Литература

1.SKOLKOVO_EneC_Forecast Прогноз развития энергетики мира и России 2019.- 18.

1. Левинзон С. В.Энергоресурсы: прогнозы и реальность». М.: Академия Естествознания ,2018, стр.355

2. www.reserarch-techart.ru. energyland.info

3. Конеченков А., Остапенко С. Энергия тепла Земли // Электропанорама. - 2003. - №7-8.

4. http://www.geothermieprojekte.de/suschnost-geotermalnoi-energii/377905

5.Тепло Земли: Из доклада «Перспективы развития геотермальных технологий» Экология и жизнь-2001-№6-стр49-52.

6.Обзор альтернативных источников энергии. Геотермальная энергия. Н.В. Белоокая, Е.И. Пивоварова – Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. №1(12) 2015, стр.67-68

7. https://gisee.ru/articles/geothermic-energy/24511/

8.https://manbw.ru/analitycs/geothermal_power_stations_plant.html

9.КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-alternativnyh-istochnikov-energii-geotermalnaya-energiya.

Приложения

Приложение 1 - Геотермальные ресурсы мира

Приложение 2 - Потенциал геотермальной энергетики в регионах

Приложение 3 - Источники геотермальной энергии

Приложение 4 - Геотермальные ресурсы России

Приложение 5 - Получение энергии на ГеоТЭС

Приложение 6 - Способы получения геотермальной энергии

Бинарный цикл Прямая схема получения энергии

Бинарный цикл Прямая схема получения энергии

Непрямая схема получения энергии

Непрямая схема получения энергии

Приложение 7- Принцип действия теплового насоса

Приложение 8 – Практика. Построение модели двигателя, преобразующего геотермальную энергию

Приложение 9 – Практика Преобразование тепловой энергии (энергия горячей воды) в механическую

Бинарный цикл Прямая схема получения энергии

Бинарный цикл Прямая схема получения энергии Непрямая схема получения энергии

Непрямая схема получения энергии