ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ

Морские, реже пресноводные животные, ведущие прикрепленный образ жизни или плавающие в воде. Прикрепленные формы называются полипами, плавающие — медузами.

Двухслойные животные, их тело состоит из двух клеточных слоев: наружного — эктодермы и внутреннего — энтодермы. Энтодерма образует кишечную, или гастральную, полость. Гастральная полость сообщается с окружающей средой отверстием, которое функционирует как ротовое и анальное. Между эктодермой и энтодермой находится мезоглея. У полипов мезоглея образует опорную пластинку, а у медуз — толстый студенистый слой.

В эктодерме имеются стрекательные клетки, служащие для защиты и нападения. Клетки энтодермы выстилают гастральную полость и выполняют в основном пищеварительную функцию. Пищеварение внутриклеточное и полостное.

Дыхание происходит через всю поверхность тела.

Нервная система рассеянного, или диффузного, типа.

Кишечнополостные имеют радиальную, или лучевую, симметрию.

Бесполое размножение почкованием. Для некоторых представителей характерно чередование бесполого (полип) и полового (медуза) поколений в жизненном цикле.

Тип кишечнополостных включает следующие классы: Гидрозои, Сцифоидные медузы, Коралловые полипы.

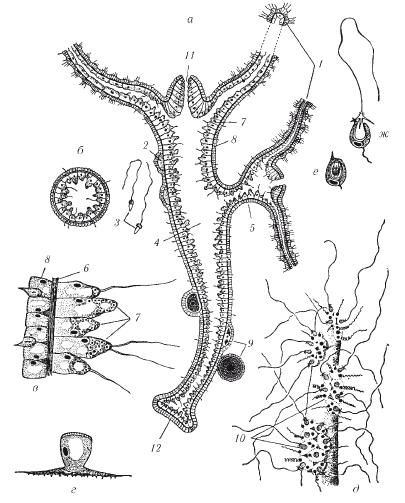

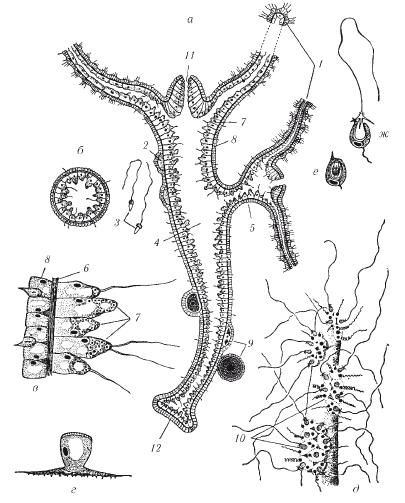

Рис. 1. Строение пресноводной гидры: а — продольный разрез; б — поперечный разрез; в — двухслойность тела; г — эпителиально-мышечная клетка; д — щупальце с выброшенными стрекательными нитями; е, ж — стрекательные клетки; 1 — щупальца; 2 — семенник; 3 — сперматозоиды; 4 — гастральная полость; 5 — отпочковывающаяся молодая гидра; 6 — опорная пластинка; 7 — энтодерма; 8 — эктодерма; 9 — яйцо на разных стадиях развития; 10 — стрекательные клетки; 11 — ротовое отверстие; 12 — подошва

Класс Сцифоидные медузы

К этому классу относятся медузы, обитающие только в морях. Они крупнее гидроидных медуз, и строение их более сложное (рис. 4). Рот оканчивается глоткой, желудочная полость разделена на камеры. Кольцевой канал, идущий по краю тела, объединяет каналы, отходящие от желудка, образуя гастроваскулярную систему. Появляются скопления нервных клеток в виде ганглиев. Половые клетки образуются в гонадах — половых железах, расположенных в энтодерме. Развитие идет с чередованием поколений (рис. 5).

Рис. 4. Схема строения сцифоидной медузы: 1 — ротовые лопасти; 2 — ротовое отверстие; 3 — щупальца; 4 — кольцевой канал; 5 — радиальный канал; 6 — гонада; 7 — гастральные нити; 8 — желудок; 9 — эктодерма; 10 — мезоглея; 11 — энтодерма

Рис. 5. Развитие сцифоидной медузы: 1 — яйцо; 2 — планула; 3 — сцифистома; 4 — почкующаяся сцифисто-ма; 5 — стробиляция; 6 — эфира; 7 — взрослая медуза

Класс Коралловые полипы

Коралловые полипы имеют только одну жизненную форму — полип. У них отсутствует чередование поколений. Морские, одиночные, большей частью колониальные животные. От других классов коралловые полипы отличаются наличием твердого известкового скелета, а также мышечных волокон в эктодерме и энтодерме, позволяющих им изменять форму тела.

Источник: А.Г. Лебедев "Готовимся к экзамену по биологии"

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ

Характерные черты организации:

Тип насчитывает около 7300 видов, объединяющихся в такие три класса, как:

1) Ресничные черви; 2) Сосальщики; 3) Ленточные черви.

Плоские черви являются билатерально симметричными животными.

Ткани и органы их тела развиваются из трех зародышевых листков.

Полость тела у них отсутствует, все пространство между внутренними органами заполнено рыхлой соединительной тканью — паренхимой.

Плоские черви имеют развитые системы органов: мышечную, пищеварительную, выделительную, нервную и половую.

У них имеется кожно-мускульный мешок. Тело сосальщиков покрыто кутикулой, защищающей их от действия пищеварительных соков хозяина.

Нервная система – лестничного типа: состоит из парных нервных узлов (ганглиев), расположенных на головном конце туловища, от которых кзади отходят параллельные продольные нервные стволы.

Пищеварительная система – замкнутого типа: (если она имеется) начинается глоткой, а заканчивается слепо замкнутым кишечником. Имеются передняя и средняя кишки. Задняя кишка и анальное отверстие отсутствуют. При этом непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот.

У плоских червей впервые появляется выделительная система, которая состоит из органов, называемых протонефридиями, они начинаются в глубине паренхимы конечными (терминальными) клетками звездчатой формы.

Плоские черви сочетают в себе признаки обоих полов — мужского и женского – гермафродиты.

Класс Ресничные черви

Типичными представителями ресничных червей являются планарии (рис. 1).

Класс Сосальщики

Печеночный сосальщик.

Окончательным хозяином служат травоядные млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, кролики и др.), а также человек. Промежуточный хозяин — прудовик малый.

Заражение основного хозяина происходит при поедании им травы с заливных лугов (для животных), немытой зелени и овощей (для человека). Обычно человек заражается при поедании щавеля и кресс-салата. После попадания в кишечник окончательного хозяина личинка освобождается от оболочек, пробуравливает стенку кишки и проникает в кровеносную систему, оттуда — в ткань печени. С помощью присосок и шипиков фасциола разрушает клетки печени, что вызывает кровотечение и формирование цирроза в исходе заболевания. Печень увеличивается в размерах. Из печеночной ткани паразит может проникать в желчные ходы и вызывать их закупорку, появляется желтуха. Паразит достигает половой зрелости через 3—4 месяца после заражения и начинает откладывать яйца, находясь в желчных ходах.

Профилактика

Тщательно мыть овощи и зелень, особенно в районах, эндемичных по фасциолезу, там, где огороды поливают водой из стоячих водоемов. Не использовать для питья нефильтрованную воду. Выявлять и лечить больных животных, проводить санитарную обработку пастбищ, смену пастбищ и выпасов гусей и уток для уничтожения промежуточного хозяина. Большое значение имеет санитарно-просветительская работа.

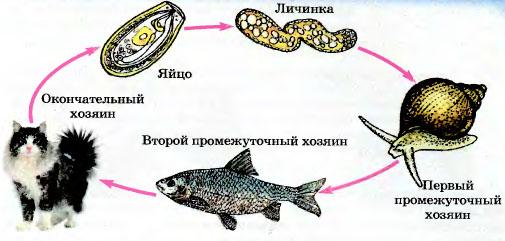

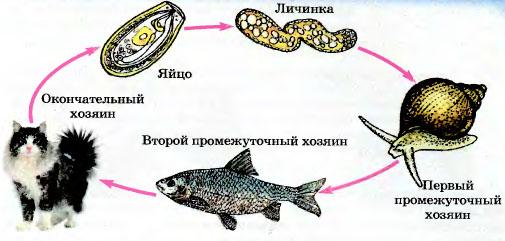

Кошачий сосальщик - возбудитель описторхоза. Этот паразит обитает в печени, желчном пузыре и поджелудочной железе человека, кошек, собак и других видов животных, которые употребляют в пищу сырую рыбу.

Окончательные хозяева паразита — дикие и домашние млекопитающие и человек. Первый промежуточный хозяин — моллюск Bithinia leachi. Второй промежуточный хозяин — карповые рыбы.

Сначала яйцо попадает в воду.

Профилактика. Соблюдение правил личной гигиены. Санитарно-просветительская работа. Употребление в пищу только хорошо проваренной или прожаренной рыбы (термическая обработка продуктов).

КЛАСС ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ

Все они являются облигатными паразитами, которые в половозрелом возрасте обитают в кишечнике человека и других позвоночных.

Тело (стробила) ленточного червя имеет лентовидную форму, сплющено в дорсо вентральном направлении. Состоит из отдельных члеников — проглоттид. На переднем конце тела находится головка (сколекс), которая может быть округлой или уплощенной, далее следует несегментированная шейка. На головке располагаются органы прикрепления — присоски, крючья.

Жизненный цикл. Все ленточные черви имеют в своем развитии две стадии — половозрелую (обитают в организме окончательного хозяина) и личиночную (паразитируют в промежуточном хозяине).

С фекалиями хозяина яйцо попадает во внешнюю среду. Для дальнейшего развития яйцо должно попасть в пищеварительную систему промежуточного хозяина. Здесь яйцо с помощью крючьев пробуравливает кишечную стенку и попадает в кровоток, откуда разносится по органам и тканям, где развивается в личинку — финну. Обычно она имеет внутри полость и сформировавшуюся головку. Заражение окончательных хозяев происходит при поедании мяса зараженных животных, в тканях которых находятся финны. В кишечнике окончательного хозяина под влиянием его пищеварительных ферментов оболочка финны растворяется, головка выворачивается наружу и прикрепляется к стенке кишки. От шейки начинаются образование новых члеников и рост паразита.

Основной хозяин не сильно страдает от этого паразита, который обитает в кишечнике. Но жизнедеятельность промежуточных хозяев может быть сильно нарушена, особенно если финны ленточного червя обитают у него в головном мозге, печени или легких.

Болезни, которые вызываются ленточными червями, называются цестодозами. Многие виды этих паразитов поражают только человека, но есть и такие, которые встречаются в природной обстановке. Для них характерно наличие природных очагов.