Контрольно-измерительные материалы

Предмет: География

6 класс

Входная контрольная работа

Цель: выявление уровня достижения планируемых результатов, освоения основной образовательной программы по географии в 5 классе

Критерии оценивания.

Тестовая часть 1-11 по одному баллу за каждый ответ

В и С части 10 баллов Итого: 21 балл

21-18 баллов-«5» (90-100%)

17-15 баллов- «4» (70-89%)

14-10 баллов-«3» (50-69%)

10 баллов и менее –«2» ( менее 50 %)

Ключи:

Демоверсия

1б, 2б, 3в, 4б, 5б, 6а, 7а, 8б, 9б, 10б, 11сторон горизонта, 12б, 13 А-Скандинавский полуостров, Б-А.Веспуччи, В-Э.Рыжий, Г-Америка

В2 1-г, 2-а, 3-б, 4-в, 5-д; С1железные руды, медные руды, нефть, газ, уголь, полиметаллические руды, марганцевые руды; С2 36° ю. ш. 148° в. д.

вариант -1

1 б), 2 а), 3 г), 4 в), 5б), 6в), 7а), 8 б), 9а), 10 в, 11 а, В1 Евразия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Австралия; В2 в 1 см.- 40 км., 1 см.- 500м.; С1железные руды, медные руды, нефть, газ, уголь, полиметаллические руды, марганцевые руды; С2 63° с. ш. 151° з.д

вариант -2

1 в), 2 а), 3 а), 4 в), 5б), 6в), 7а), 8 г), 9в), 10 а, 11 б В1 1-Б, 2-А, 3-В; В2а) в 1 см. – 7м., б) в 1 см. - 9 км. С1железные руды, медные руды, нефть, газ, уголь, полиметаллические руды, марганцевые руды; С2 27° с.ш. 86°в.д.

Демоверсия

1.Наука «география» возникла …..лет назад

А) 200 Б) 2000 В) 1000

2. Современная география занимается

А) описанием открытых земель Б) изучением законов природы В)открытием земель

3. Путешественник, который открыл морской путь в Индию

А)принц Генрих Мореплаватель Б)БартоломеуДиаш В) Васко да Гама.

4. По результатам его путешествия была издана книга «Хождение за три моря»

А) М.Поло Б)А.Никитин В)А. Батута

5. В 1519 году он совершил первое в истории кругосветное плавание

А) Ф.Дрейк Б) Ф. Магеллан В) И.Крузенштерн

6. Книга Марко Поло содержит описания природы и населения стран частей света:

А) Азии Б) Европы В) Африки Г)Америки

7. Австралия была открыта во времена плавания

А) Д.Кука Б) А.Веспуччи В) Ф.Белинсгаузена

8. Первым ученым, кто рассчитал размеры Земли, был

А)Пифагор Б) Эратосфен В) Аристотель

9. Самым глубоким и грозным океаном Земли является

А) Атлантический Б) Тихий В) Северно-Ледовитый

10. «Южная Неизвестная Земля» -так называли материк

А) Африка Б) Австралия В) Антарктида

11. Дополните утверждение

Ориентироваться – это значит определять своё местоположение относительно _______

В1.Дополните утверждение.

А) Главная зона расселения викингов - …

Б) Америка названа в честь итальянского путешественника ….

В) остров Гренландия был открыта ………

Г) Эпоха Великих географических открытий началась с открытия …..

В2. Установите соответствие:

№ Открытие, путешественники дата

1 Открытие Антарктиды А) 1492

2 Открытие Америки Б) 1803

3 Первая русская «кругосветка» В) 1497

4 Открытие морского пути в Индию Г) 1820

5 Первое кругосветное путешествие Д) 1519

С1 Какие полезные ископаемые добывают на территории Южной Америки? (Определить по атласу) магматические__________, осадочные_______, метаморфические_________ по 2 примера.

С2 определите географические координаты горы Косцюшко .

Вариант – 1

1. Кто из учёных древности собрал первые доказательства о шарообразности Земли?

а) Эратосфен б) Аристотель в) Пифагор г) Геродот

2. Ориентироваться – значит определять своё местоположение относительно

а) сторон горизонта б) сторон света в) румбов г) все ответы верны

3. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии

а) Китай, Амазонка, Анды в) Кордильеры, Енисей, Сахара

б) Аппалачи, Волга, Россия г) Рейн, Альпы, Байкал

4. Какая наука изучает природу Земли, население и его хозяйство?

а) физика б) природоведение в) география г) биология

5. Следствием осевого вращения Земли является

а) смена времён года б) смена дня и ночи в) смена погоды г) смена времени

6. Кто из путешественников не совершал кругосветного путешествия

а) Дж. Кук б) И. Крузенштерн в) Х. Колумб г) Магеллан

7. Линия, которая находится на равном расстоянии от обоих полюсов, называется

а) экватор б) орбита в) ось г) меридиан

8. Кто является первооткрывателем Америки?

а) А. Веспуччи б) Х. Колумб в) А. Лазарев г) В. Беринг

9. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок земной поверхности, называется

а) план местности б) глобус в) географическая карта г) рисунок

10. Какое из предложенных утверждений верно характеризует соотношение радиусов Земли?

а) полярный радиус больше экваториального б) полярный и экваториальный радиусы равны в) полярный радиус меньше экваториального

11. Длина экватора Земли составляет:

а) 40075, 7 км б) 20033 км в) 30056,6 км г) 50000 км

В1. Дополните утверждение

Самый большой материк_______________, самый холодный ____________________,

самый влажный _______________, самый жаркий __________________________,

самый сухой____________________________.

В2. Переведите численный масштаб – в именованный

а) 1 : 4 000 000 б) 1 : 50 000

С1 Какие полезные ископаемые добывают на территории Южной Америки? (Определить по атласу) магматические__________, осадочные_______, метаморфические_________ по 2 примера.

С2 определите географические координаты горы Денали.

Вариант – 2

1. На русский язык слово «география» переводится как

а) земленаписание б) землеочертание в) землеописание г) землеизучение

2. Кто из учёных древности рассчитал размеры земного шара

а) Эратосфен б) Аристотель в) Пифагор г) Геродот

3. Следствием вращения Земли вокруг солнца является

а) смена времён года б) смена дня и ночи в) смена погоды г) смена времени

4. Кто из путешественников совершил несколько путешествий

а) Лазарев б) И. Крузенштерн в) Х. Колумб г) Ф.Магеллан

5. Точки пересечения поверхности Земли с воображаемой осью её вращения называются

а) тропиками б) полюсами в) полярными кругами г) меридианами

6. Кто является первооткрывателем Австралии?

а) А. Тасман б) Х. Колумб в) Дж. Кук г) С. Дежнёв

7. Чертёж, изображающий земную поверхность, называют

а) план местности б) глобус в) географическая карта нн г) рисунок

8. Кто является первооткрывателем морского пути в Индию

а) А. Чириков б) М. Лазарев в) М. Поло г) Васко да Гама

9. Какое утверждение о Земле как планете является верным

а) Земля как планета имеет форму шара б) полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за 365 суток в) Земля как планета имеет форму эллипсоида

г) полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 24 часа

10. Ориентироваться – значит определять своё местоположение относительно

а) сторон горизонта б) сторон света в) румбов г) все ответы верны

11. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки

а) Нил, Амазонка, Анды в) Индия, Волга, Сахара

б) Конго, Танганьика, Виктория г) Египет, Альпы, Миссисипи

В1. Установи соответствие между горными породами и происхождением

1)Магматические А)каменный уголь

2)Осадочные Б) базальт

3)Метаморфические В) мрамор

В2. Переведите численный масштаб – в именованный

а ) 1 : 700 б) 1 : 900 000

С1 Какие полезные ископаемые добывают на территории Южной Америки? (Определить по атласу) магматические__________, осадочные_______, метаморфические_________ по 2 примера.

С2 определите географические координаты горы Эверест.

Практические работы:

Практическая работа № 1.Организация работы по составлению календаря погоды

Практическая работа № 2 Описание путешествия капельки по большому круговороту воды.

Практическаяработа№3 Работа с картографическими источниками: нанесение на контурную карту океанов, крупнейших морей, заливов и проливов Земли.

№3 (продолжение) Нанесение на контурную карту крупнейших рек, озёр, каналов и водохранилищ Земли.

№ 4. Описание объектов гидрографии: характеристика реки по плану (по выбору обучающегося).

Практическая работа № 5.Тема: Определение средних температур, амплитуды и построение графика температур по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды.

Практическая работа № 6 Определение атмосферного давления и температуры воздуха в зависимости от изменения высоты места.

Практическаяработа№7 . Работа с графическими и статистическими материалами, построение розы ветров.

Практическая работа № 8. Выявление и объяснение компонентов природы в своей местности, их взаимосвязь.

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами.

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.

Практическая работа № 1.Организация работы по составлению календаря погоды (наблюдений за температурой воздуха, облачностью, видами осадков, направлением ветра).

Цель: формирование умений обрабатывать материалы своих наблюдений за погодой, делать выводы о состоянии погоды, давать описание погоды.

Планируемые результаты: ученик научится использовать различные источники

географической информации (картографические, статистические, текстовые, фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов.

Ход работы:

В отдельной тонкой тетради в клетку начертите календарь погоды на текущий месяц и ежесуточно отмечайте в нём:

температуру воздуха;

облачность;

осадки;

направление ветра.

| Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|

| tC, утро, вечер | | | | | |

| Облачность | | | | | |

| Осадки | | | | | |

| Направл.ветра | | | | | |

С Е Н Т Я Б Р Ь

| Средняя температура за месяц: _______оС. | Оценка: ________ |

Условные знаки:

| Облачность: | Осадки: |

|

| - ясно; |

| - дождь; |

|

| - переменная облачность; |

| - туман; |

|

| - пасмурно. |

| - снег. |

| | | | |

| Направление ветра: |

|

| - северный; |

| - северо-западный; |

|

| - южный; |

| - северо-восточный; |

|

| - западный; |

| - юго-западный; |

|

| - восточный |

| - юго-восточный. |

| |

Практическая работа № 2. Описание путешествия капельки по большому круговороту воды.

Цель: формировать умение составлять описание объектов гидросферы

Планируемые результаты: ученик научится: использовать различные источники географической информации (картографические, статистические) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач.

Ход работы:

Работа выполняется произвольно в форме сочинения.

Образец выполнения работы:

Путешествие капельки.

Как хорошо быть маленькой капелькой в глубокой и чистой морской синеве! Мимо плывут рыбы, водоросли. Волна уносит меня в большой и безбрежный Океан.

Солнышко сильно припекает, вода нагревается. Мне жарко! Ночью температура воздуха падает и океан отдаёт тепло. В виде пара я поднимаюсь на небо и из миллионов подобных мне капелек формируются облака. Ветер уносит нас за тысячи километров от океана.

Глядишь, и я уже над горами! Как красиво и спокойно в бескрайних небесах! Но что это? Собираются тучи, бушует непогода, выпадают осадки - дождь со снегом. Дух захватывает! Я падаю с небес на землю и ложусь чистым белым покрывалом на высокие снежные вершины.

Какие величественные горы! Правда, подружки!

Но вскоре настаёт весна: солнышко припекает всё сильнее и сильнее. И мы уже не можем удержаться на вершине и с грохотом падаем вниз, растворяясь капельками в чистейшем горном ручейке. Поток воды стремительно несёт меня в горное озеро. Но и в озере ненадолго задерживаюсь я и мои подруги - капельки. И вот мы уже в полноводной и широкой реке. На берегу сидят рыболовы с удочками. Привет, рыболовы! Вскоре и они скрываются за горизонтом.

Но что это? Где я? Как солоно вокруг! Я снова в море, в начале бесконечного пути, который называется Круговорот воды в природе.

Практическаяработа№3 Нанесение на контурную карту океанов, крупнейших морей, заливов и проливов Земли.

Цель: совершенствовать умение обозначать географические объекты на контурной карте. Планируемые результаты: ученик научится:описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов.

Ход работы:

На контурной карте полушарий подпишите названия всех географических объектов, встречающихся в тексте 24. Все объекты суши - материки, острова и полуострова - подписываются чёрным цветом ( или простым карандашом ), все объекты гидросферы - океаны, моря, заливы и проливы - подписываются синим цветом.

Образец выполнения работы:

1 - Северный Ледовитый океан 2 - Берингово море 3 - Карское море

4 - Бискайский залив 5 - Берингов пролив 6 - Гибралтарский пролив

Практическая работа № 3 (продолжение) Нанесение на контурную карту крупнейших рек, озёр, каналов и водохранилищ Земли.

Вариант 1.

Найдите в атласе и подпишите на контурной карте полушарий следующие объекты:

все материки ( чёрным цветом ) и все океаны ( синим цветом );

реки: Амазонка, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы;

водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский.

озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр;

каналы: Панамский, Суэцкий.

Вариант 2.

Найдите в атласе и подпишите на контурной карте России следующие объекты:

обозначьте государственную границу Российской Федерации ( красным цветом );

Северный Ледовитый, Тихий и Атлантический океаны;

реки: Амур, Ангара, Волга, Днепр, Дон, Енисей, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Ока, Северная Двина;

озёра: Байкал, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Чудское, Ханка;

водохранилища: Братское, Красноярское, Рыбинское.

каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.

Практическая работа № 4. Описание объектов гидрографии: характеристика реки по плану (по выбору обучающегося)

Цель: формировать умение составлять описание объектов гидросферы по типовому плану с помощью карт атласа.

Планируемые результаты: ученик научится: описывать по карте положение и

взаиморасположение географических объектов; использовать различные источники географической информации (картографические, статистические) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач.

Используя карты атласа, справочные материалы и предложенные типовые планы описания реки, опишите одну из крупнейших рек мира.

План описания реки:

Название реки;

Положение реки на материке;

Местоположение и географические координаты истока;

Общее направление течения;

Длина реки;

Крупнейшие левые и правые притоки;

Характер течения реки;

Куда впадает река;

Вид устья и его географические координаты;

Использование реки человеком.

Варианты: Амазонка, Нил, Миссисипи, Волга, Дунай, Янцзы.

Практическая работа № 5. Определение средних температур, амплитуды и построение графика температур по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды.

Цель: формирование умений обрабатывать материалы своих наблюдений за погодой, делать выводы о состоянии погоды, давать описание погоды.

Планируемые результаты: ученик научится использовать различные источники

географической информации (картографические, статистические, текстовые, фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач

Ход урока:

1. На основе следующих данных постройте график суточного хода температуры воздуха 21 марта 2003 года в городе Москве:

| Время ( часы ) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

| Температура ( oC ) | - 1о | - 2о | - 2о | - 1о | 0о | +1о | +3о | +7о | +4о | +2о | +1о | 0о |

Какая температура была в 11 часов ?

В какое время наблюдалась максимальная и минимальная температура воздуха ?

Определите суточную амплитуду температур.

Определите среднюю суточную температуру за 21 марта 2003 года.

Почему днём температура воздуха оказалась выше, чем ночью ?

Сделайте вывод о суточном ходе температуры воздуха.

Практическая работа № 6. Определение атмосферного давления и температуры воздуха в зависимости от изменения высоты места.

Цель: формирование умений обрабатывать материалы своих наблюдений за погодой, делать выводы о состоянии погоды, давать описание погоды.

Планируемые результаты: ученик научится использовать различные источники

географической информации (картографические, статистические, текстовые, фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач

Ход урока:

1. Используя знания, полученные на уроке и текст учебника ( 35 ), заполните таблицу:

| Высота места над уровнем моря ( м ) | Атмосферное давление ( мм рт. ст. ) | Температура воздуха ( tо С ) |

| 0 м * | | |

| 1000 м | 660 | 18о |

| 4150 м | | |

Для определения атмосферного давления абсолютную высоту места предлагаю принять за 2,5 м

Внимание: не забудьте написать под таблицей все свои расчёты!

2. Сделайте вывод о зависимости атмосферного давления и температуры воздуха от высоты места.

Практическая работа№7. Работа с графическими и статистическими материалами, построение розы ветров.

Цель: формирование умений обрабатывать материалы своих наблюдений за погодой, делать выводы о состоянии погоды, давать описание погоды.

Планируемые результаты: ученик научится использовать различные источники

географической информации (картографические, статистические, текстовые, фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач

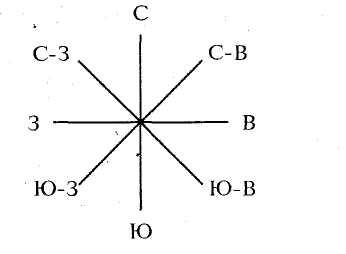

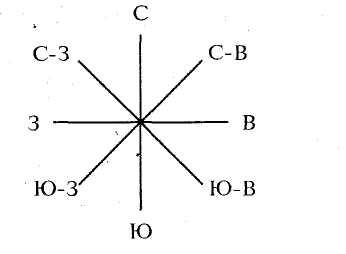

1. Вычертить основу из восьми линий с одной точкой пересечения.

2. Линии подписываются в соответствии со сторонами горизонта.

3. Линии делятся на равные отрезки. 1 отрезок- 1 день.

4. Берутся данные направления ветра из таблицы (январь)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| ю | ю | ю | юз | юз | юз | ю | юз | юз | юз | юв | ю | ю | ю | ю |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| з | св | сз | з | в | в | юв | ю | юз | юз | юз | юв | юз | в | в | в |

5. Сосчитайте количество дней, в каком направлени дул ветер. Занесите их в таблицу.

6. Количество дней с северным ветром откладывается по линии «север», ставится точка, и таким образом отличатся по направлениям.

7. Если ветра с определенным направлением не было в течение месяца, то отметка не ставится.

8. Точки соединяются в последовательности: север – северо-восток - восток - юго-восток - юг - юго-запад - запад - северо-запад - север.

При отсутствии какого-либо ветра линия в данном месте прерывается.

9. Количество дней со штилем записывается в кружок внутри розы ветров.

Практическая работа № 8. Выявление и объяснение компонентов природы в своей местности, их взаимосвязь.

Цель: формирование умений показывать взаимосвязь между природными компонентами конкретного природного комплекса и влияние рельефа на компоненты, составлять описание изучаемого природного комплекса.Планируемые результаты: ученик научится объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий

Используя типовой план, дать описание природного комплекса.

Ознакомление с различными природными комплексами (луг, участок леса, болото) и выявление компонентов природных комплексов.

План описания природного комплекса

Географическое положение. Направление от школы.

Характер поверхности и тип почвы.

Воды, их расположение.

Растительность и животный мир.

Изменение компонентов природного комплекса под воздействием человека.

Охрана природных компонентов комплекса.

Описание комплекса должно быть небольшим, но желательно, чтобы учащиеся показали взаимосвязи в природном комплексе

Сделайте выводы.

Какое влияние оказывают рельеф, климат и характер увлажнения почвы на природный комплекс?

Все компоненты природного комплекса очень тесно между собой связаны, при изменении одного из компонентов неизбежно изменяются все остальные. От рельефа зависит климат и характер увлажнения; от климата в целом зависит тип почвы, она может быть увлажненной, засушливой и т.п.

На неблагоприятных почвах (с повышенной кислотностью, заболоченных и т.п.) произрастают непривередливые растения, которые не нуждаются в изобилии минеральных и органических веществ. Следовательно, почвы влияют на видовой состав растений. Растения - пища для травоядных животных.

К бедной растительности, произрастающей на бедных почвах, практически не тяготеют представители фауны. Это обуславливается плохими горными породами (заболоченными, рыхлыми и т.п.) и отсутствием питательных веществ для травоядных животных.

1