Литературный час «Басни И.А. Крылова»

Дорофеева Людмила Ивановна,

учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 25 г. Стаханова.

У каждого народа есть славные имена — гордость нации. Это имена патриотов-героев, ученых, мыслителей, писателей, художников, трудами и деяниями своими умноживших славу родного народа. К таким именам принадлежит имя великого баснописца Крылова. Он умер давно. Но творения его не стареют, время обегает их. Они бессмертны, как бессмертно имя их творца.

Забавой он людей исправил.

Сметая с них пороков пыль;

Он баснями себя прославил,

И слава эта наша быль.

И не забудут этой были,

Пока по-русски говорят:

Её давно мы затвердили,

Её и внуки затвердят

Детство будущего баснописца прошло среди тревог и волнений походной жизни. Отец баснописца, хотя и числился по паспорту дворянином, не имел ни поместья, ни крепостных. Когда он умер в г. Твери, семья осталась без всяких средств к существованию. Одиннадцатилетнему Крылову пришлось поступить писцом в Тверской губернский магистрат. В свободные часы он увлекался чтением сочинений Ломоносова, Сумарокова, басен Хемницера, Дмитриева, русских народных сказок. Юный Крылов был очень способным и трудолюбивым Для лучшего усвоения французского языка переводил басни Лафонтена. Ему приходилось быть то секретарем, то репетитором в барских домах, нередко искать помощи у брата и друзей.

В 1812 году Крылов становится библиотекарем только что открывшейся Публичной библиотеки (ныне библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина), где и прослужил 30 лет, выйдя в отставку в 1841 году. Крылов не только оказался хорошим собирателем книг, число которых при нем сильно возросло, но он много работал по составлению библиографических указателей и составлению славяно-русского словаря.

Слава о замечательном русском баснописце еще при жизни его перешагнула границы России. О Крылове знала Франция, Англия, Германия, Италия, народы Скандинавского, Балканского и Пиренейского полуостровов. Его басни переводили в Америке, в Африке, в Азии. И за рубежом автор был личностью легендарной. Но сегодня мы поговорим о малоизвестном Крылове

Все вы хорошо знаете басню « Слон и Моська», но мало кто знает, что написана она была в 1808 году, т.е. через 11 лет после того, как подаренный императрице Екатерине слон сам пришёл из Бухары в Санкт- Петербург. Он вышел в феврале 1796 года, а до северной столицы добрался лишь в октябре 1797 года. Пройдя 3 тысячи километров за 1 год и 8 месяцев по бездорожью, сквозь снежные метели по улицам российских городов. Его охраняла сотня казаков с нагайками. Все старания были тщетны. Для русских людей слон был зрелищем невиданным. Толпу невозможно было разогнать: бабы визжали, мужики улюлюкали, мальчишки норовили схватить слона за хобот, а собаки лаяли и хватали бедное животное за ноги. Путешествие Бухарского гостя обошлось российской казне в 6 тысяч 655 рублей 62копейки. В день слон съедал 100 пудов сена и овса, да ещё закусывал арбузами и другими овощами и фруктами.

Слушайте и смотрите внимательно, вас ждет вопрос и подарок

СЛОН И МОСЬКА (инсценировка)

По улицам Слона водили,

Как видно, напоказ.

Известно, что Слоны в диковинку у нас,

Так за Слоном толпы зевак ходили.

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.

Увидевши Слона, ну на него метаться,

И лаять, и визжать, и рваться;

Ну так и лезет в драку с ним.

"Соседка, перестань срамиться, -

Ей Шавка говорит, - тебе ль с Слоном возиться?

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет

Вперед

И лаю твоего совсем не примечает. -

"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -

Вот то-то мне и духу придает,

Что я, совсем без драки,

Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки:

"Ай, Моська! знать, она сильна,

Что лает на Слона!"

Сам Иван Андреевич был большой любитель званых обедов. Ничем нельзя было так угодить Ивану Андреевичу, как хорошенько угостив его. Его почитатели этим пользовались. За столом он становился, разговорчив и оживлён. Комментировал каждое блюдо, да так поэтично и образно, что присутствующие нет – нет да и устраивали овацию.

ДЕМЬЯНОВА УХА (инсценировка)

"Соседушка, мой свет!

Пожалуйста, покушай". -

"Соседушка, я сыт по горло". - "Нужды нет,

Еще тарелочку; послушай:

Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!" -

"Я три тарелки съел". - "И полно, что за счеты:

Лишь стало бы охоты, -

А то во здравье: ешь до дна!

Что за уха! Да как жирна;

Как будто янтарем подернулась она.

Потешь же, миленький дружочек!

Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек!

Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!"

Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку

И не давал ему ни отдыху, ни сроку;

А с Фоки уж давно катился градом пот.

Однако же еще тарелку он берет,

Сбирается с последней силой

И - очищает всю. "Вот друга я люблю! -

Вскричал Демьян. - Зато уж чванных не терплю.

Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!"

Тут бедный Фока мой,

Как ни любил уху, но от беды такой,

Схватя в охапку

Кушак и шапку,

Скорей без памяти домой -

И с той поры к Демьяну ни ногой.

- Сяду на диету!

–Кто обращается за помощью?

До Крылова басни писали Эзоп, Лафонтен и даже Тредиаковский. Их переводили на русский язык. Иван Андреевич позаимствовал сюжет у Лафонтена в басне « Ворона и лисица». Вариант Крылова оказался иным, и намного лучше.

ВОРОНА И ЛИСИЦА (инсценировка)

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать было совсем уж собралась,

Да призадумалась, а сыр во рту держала.

На ту беду, Лиса близехонько бежала;

Вдруг сырный дух Лису остановил:

Лисица видит сыр, -

Лисицу сыр пленил,

Плутовка к дереву на цыпочках подходит;

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит

И говорит так сладко, чуть дыша:

"Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки!

Рассказывать, так, право, сказки!

Какие перышки! какой носок!

И, верно, ангельский быть должен голосок!

Спой, светик, не стыдись!

Что ежели, сестрица,

При красоте такой и петь ты мастерица,

Ведь ты б у нас была царь-птица!"

Вещуньина с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу дыханье сперло, -

И на приветливы Лисицыны слова

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал - с ним была плутовка такова.

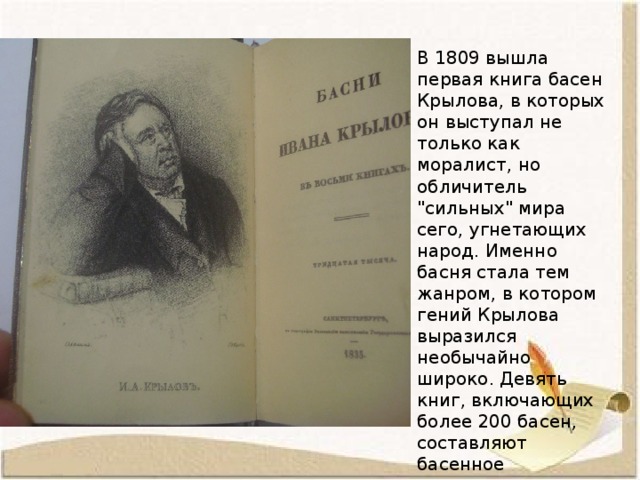

Всего Крыловым было написано около двух сотен басен. Открытием Крылова в его баснях стал образ рассказчика, который за маской простодушия скрывает ум и иронию, направленную на обличение пороков общества. О популярности басен Крылова говорит тот факт, что при жизни вышло 77 тысяч экземпляров.

Жил он очень комфортно, получал хорошую пенсию. Ещё в детстве он любил заниматься математикой и играть на скрипке. Эти увлечения он не оставил до своих последних дней. Он очень любил рисовать и писал пейзажи маслом, читал наизусть Евангелие на греческом языке. Затем он решил изучить ещё английский, так как французский, немецкий и итальянский знал с детства.

Иван Андреевич не был женат и никогда не имел семьи, но поселил у себя свою крестницу с мужем и детьми, взял на себя их содержание, сам учил детей. Это был высокообразованный и очень остроумный человек. Его хлёсткие экспромты передавали из уст в уста.

Однажды ему в след решили пошутить студенты: «Смотрите, какая туча идёт!» - « А лягушки квакают», - отреагировал Иван Андреевич.

В 1841 году состояние здоровья Ивана Андреевича ухудшилось, и он оставил службу. Басен он не писал с 1835 года, но редактировал уже написанное им и готовил к изданию.

Он любил тишину и покой. Время до обеда проводил лёжа на диване в старом халате . Его любимым занятием было кормление голубей, чтобы для этого не выходить из дома он открывал огромные окна, а зерно сыпал прямо на пол, не заботясь о чистоте ковра. Холодной осенью 1844 года он по обыкновению открыл окно, чтобы впустить голубей в комнату и заработал пневмонию. В три дня болезнь скрутила и погубила баснописца. Перед самой кончиной он вспомнил о своём сборнике, который вот-вот должен был выйти из типографии и поручил разослать по одному экземпляру всем знакомым с надписью: « На память об И. А. Крылове», но это послание было разослано вместе с приглашением на его похороны. Вот так он и вошел в историю русской литературы, как великий баснописец,.

Кто не слыхал его живого слова?

Кто в жизни с ним не встретился своей?

Бессмертные творения Крылова

Мы с каждым годом любим все сильней.

Со школьной парты с ними мы сживались,

В те дни букварь постигшие едва.

И в памяти навеки оставались

Крылатые крыловские слова.

Сокровищница мудрости народной

В них людям открывалась до конца,

И голос их, прямой и благородный,

К добру и правде призывал сердца.

Все знал и видел ум певца пытливый,

Всего сильней желая одного,

Чтоб жили жизнью вольной и счастливой

Народ его и родина его.

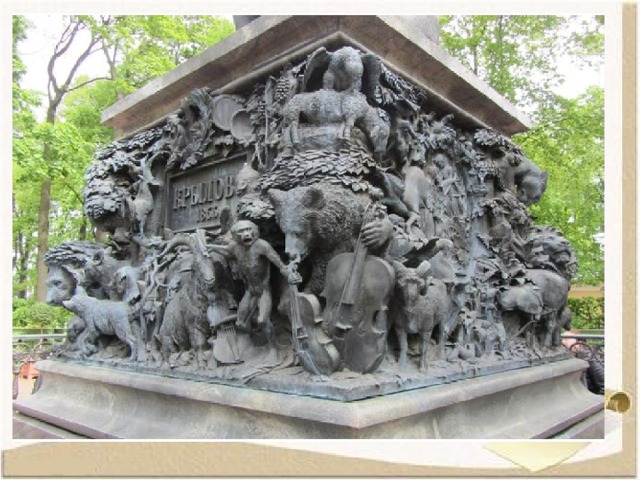

А знаете ли вы, кто создавал памятник Крылову? В городе Санкт-Петербурге, неподалеку от входа в Летний сад, слева от главной аллеи, среди густой зелени расположена детская площадка, в центре которой возвышается памятник, огражденный металлической решеткой. Краткая надпись на нем гласит: «Крылову 1855». Скульптор П.К. Клодт изобразил Ивана Андреевича Крылова в обычной, будничной одежде, скопировав для большей точности просторный длиннополый сюртук, который баснописец носил в последние годы жизни. Крылов сидит на округлом камне в спокойной, непринужденной позе, держа раскрытую книгу. Он как бы машинально перелистывает ее, но взгляд его устремлен поверх книги, а чуть сдвинутые густые брови, сомкнутые губы и складка у рта придают широкому лицу сосредоточенное выражение. Погруженный в глубокое раздумье, он ничего не замечает вокруг. Все правдиво и естественно, как сама жизнь: старый человек вышел на прогулку, немного устал, присел отдохнуть на первый попавшийся камень и задумался... А может быть, в этот момент рождается новая басня?

Пьедестал в сравнении с трехметровой статуей невелик и с четырех сторон сплошь покрыт бронзовыми фигурами различных животных — героев басен Крылова.

На лицевой стороне пьедестала, справа от надписи и даты, изображены «проказница Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка» с музыкальными инструментами, живо и образно воскрешающие в памяти басню Крылова «Квартет». Чуть выше — остромордая лисонька из басни «Лиса и виноград» с жадностью смотрит на упругие кисти винограда.

Крыловым было написано около двухсот басен, из них тридцать шесть показаны скульптором на пьедестале памятника. Бронзовые фигуры животных, изображенные горельефом, заполняют сплошь весь пьедестал, от них рябит в глазах, из-за этой тесноты порой нелегко разобраться в персонажах и сценах басен. Была и еще одна причина для установки памятника в этом саду — традиция. В далеком прошлом в Летнем саду устраивалось немало диковинных сооружений на потеху и удовольствие гуляющих. Еще в петровское время в саду на обширном прямоугольном газоне по проекту архитектора М.Г. Земнова был разбит зеленый лабиринт. При входе в лабиринт стояла отлитая из свинца и позолоченная статуя великого баснописца древности Эзопа. Самые различные животные — персонажи эзоповских басен, исполненные в натуральную величину из свинца, сверкая позолотой, в живых, естественных позах располагались в бассейнах, декорированных мхом, диким камнем и большими раковинами. Рядом стояли таблички с кратким изложением басен и пояснениями их иносказаний.

Эзоп и его золотой зверинец давно исчезли: фонтаны были разрушены наводнением 1777 года, и память о них сохраняется лишь в названии реки Фонтанки.

Спустя более полувека в Летнем саду снова появился памятник, на этот раз великому русскому баснописцу; на пьедестале монумента — бронзовый зверинец. Памятник И.А. Крылову был открыт в мае 1855 года, к десятой годовщине со дня смерти баснописца. Через двадцать с лишним лет после открытия во избежание порчи бронзовых барельефов его обнесли металлической оградой. В 1966 году памятник был реставрирован.

Ребята, вот и завершается наш очередной литературный час - праздник. Именно праздник, потому что встреча с книгой, её автором - это всегда радость. А еще дань уважения человеку, который оставил для нас такую неисчерпаемую сокровищницу мудрости. Спасибо Ивану Андреевичу Крылову, благородный голос которого призывал сердца к добру и правде. Спасибо и вам за то, что сквозь века вы услышали и откликнулись на его голос.