Методические приёмы работы с текстом, направленные на формирование функциональной грамотности.

Происходящие изменения в современном мире задали новые параметры обучения и воспитания, потребовали кардинального пересмотра целей, результатов образования, традиционных методов преподавания, систем оценки достигнутых результатов.

Какие же умения и качества необходимы человеку 21 века?

Человек должен быть функционально грамотным.

Функциональная грамотность – это способность человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.

«Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»

(А.А. Леонтьев)

Функциональная грамотность – явление метапредметное, и поэтому, она формируется на всех школьных дисциплинах. В своем выступлении я остановлюсь на двух учебных предметах – русский язык и литературное чтение, и расскажу о некоторых методических приёмах работы с текстом, которые, способствуют формированию функциональной грамотности младших школьников, позволяют повысить мотивацию учащихся, создать обстановку творческого поиска, активизировать мыслительную деятельности.

На уроках русского языка основными умениями являются умение работать с текстом, а также умение владеть устной и письменной речью. Эти умения выступают не только как специальные учебные умения, но и как УУД, для изучения всех остальных предметов в школе, поэтому следует развивать функционально грамотную личность посредством освоения предметного содержания по русскому языку.

Для успешного развития функциональной грамотности школьников и достижения ключевых и предметных компетенций необходимо использовать такие приемы, чтобы обучение на уроке представляло деятельностный подход.

Давнюю историю имеют приёмы «Удивляй!» и «Яркое пятно» Однако и сегодня они считаются инновационными. Удивление активизирует мыслительную деятельность ребенка, «Яркое пятно» привлекает и удерживает его внимание. Приемы лучше использовать в начале урока.

Приведу пример создания на уроке русского языка ситуации « с удивлением» при ознакомлении учащихся 3 класса с грамматическими признаками одушевлённых/неодушевлённых имён сущ-х. («Русский язык», автор С. В. Иванов)

1. Дан текст.

Выпал пушистый снег. Ребята выбежали на улицу. Мальчики построили снежную крепость. Девочки - снеговика.

- Разобьём имена существительные на две группы. Ученики предлагают такой вариант:

| Одушевленные сущ-е | Неодушевлённые сущ-е |

| ребята | снег |

| мальчики | улица |

| девочки | крепость |

|

| снеговик |

Дети очень удивлены, когда я говорю им о том, что они допустили ошибку: существительное «снеговик» является одушевленным.

| Одушевленные сущ-е | Неодушевлённые сущ-е |

| ребята | снег |

| мальчики | улица |

| девочки | крепость |

| снеговик |

|

Это произошло потому, что понятие «одушевлённость/неодушевлённость» в языке и «житейское представление «живое/неживое» не совпадают. Чтобы в этом убедиться, мы включились в исследовательскую работу: просклоняли существительные с явными признаками одушевлённости/неодушевлённости и слово «снеговик», заполнили таблицу и провели сравнения. Сделали вывод, что хоть сам снеговик и не обладает признаками одушевлённости, слово «снеговик» склоняется как одушевлённые имена существительные.

| Падеж сущ-е | И. п. | Р. п. | В. п. |

|

Одушевлённые |

м альчик и альчик и с неговик и неговик и |

м альчиков альчиков с неговиков неговиков |

м альчиков альчиков с неговиков неговиков |

|

Неодушевленное |

улиц ы

|

улиц |

у лиц ы лиц ы |

Иногда на уроках применяю несколько методических приёмом. Эти приёмы плавно сменяют друг друга и помогают выстроить для учеников траекторию выхода из проблемной ситуации и сделать открытие нового. Покажу применение сразу нескольких методов на уроке русского языка во 2 классе, тема «Слова-омонимы». На этапе актуализации знаний использовала приём «Вызов». Он служил для стимулирования познавательной деятельности школьников, мотивацией к размышлению до начала изучения темы. Привлечь внимание детей к знакомству с понятием «омонимия» я решила через письмо иностранной девочки, которая изучает русский язык.

«

Лара

Прочитала я вчера интересные слова.

Говорят, что предложение.

Смысл его не поняла:

«Утром рано на заре

По росистой траве

За высокой горой

Косил косой косой косой»

У чащиеся доказывают, что это предложение, т. к. понятно о ком говорится – о зайце и, что говорится о нём – он косил. Слова связаны между собой по смыслу. Предлагаю заменить повторяющиеся слова, словами близкими по значению.

чащиеся доказывают, что это предложение, т. к. понятно о ком говорится – о зайце и, что говорится о нём – он косил. Слова связаны между собой по смыслу. Предлагаю заменить повторяющиеся слова, словами близкими по значению.

Составляем предложение: Косил заяц изогнутой косой.

Поиск решения возникшей проблемы осуществляется, например, с помощью приема «Мозговой штурм».

Д

косой, косой, косой косой.

ети выдвигают разные идеи, чем являются выделенные слова. Выдвинутые идеи, гипотезы складываем в корзину идей, затем ищем им подтверждение или опровергаем.

?

Корзина идей

Родственные слова

Синонимы

Многозначные слова

Вопрос «Почему у девочки возникли затруднения в понимании этого предложения?», побудил учеников к анализу признаков сходства и различия повторяющихся слов.

Для анализа проблемы, опираясь на свойства синонимии, многозначности и свойствах родственных слов, была составлена сравнительная таблица или концептуальная таблица. Это один из приёмов обучения учеников критическому осознанному мышлению, который формирует сравнительную систему суждений, способствует умению анализировать, в том числе и языковые явления. Такая таблица позволяет обобщить ранее полученные знания, развивает умение проводить аналогии, создавать целостное представление об изучаемых явлениях. Мы выяснили, что повторяющиеся слова- слова написаны и звучат одинаково, имеют одинаковую часть, а имеют разные значения.

|

|

Близки по значению |

Имеют общую часть | Одинаковы по звучанию и написанию |

|

| косой, косой, косой | - | + | + |

|

| Синонимы | + | - | - |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сначала учащиеся доказывают, что данные слова не относятся к синонимам: «Синонимы - слова различные по произношению и написанию, у них нет общей части слова –корня, но они имеют похожее лексическое значение.

Из «Корзины идей» убираем табличку «синонимы».

Затем вспоминаем, какие слова называются многозначными.

(в помощь даю рисунки)

Делаем вывод и заполняем таблицу: «Многозначные слова одинаковы по звучанию, написанию, имеют одинаковую часть и близки по значению»

|

| Близки по значению | Имеют общую часть | Одинаковы по звучанию и написанию |

|

| косой, косой, косой | - | + | + |

|

| Синонимы | + | - | - |

|

| Многозначные слова | + | + | + |

|

|

|

|

|

|

Из «Корзины идей» убираем табличку «Многозначные слова»

Далее учащиеся доказывают, что данные слова не являются и однокоренными? (Однокоренные слова близки по значению, имеют один корень, но разные по звучанию)

|

| Близки по значению | Имеют общую часть | Одинаковы по звучанию и написанию |

|

|

| косой, косой, косой | - | + | + |

|

|

| Синонимы | + | - | - |

|

|

| Многозначные слова | + | + | + |

|

|

| Однокоренные слова | + | + | - |

Из «Корзины идей» убираем последнюю выдвинутую гипотезу.

Проанализировав все линии сравнения, учащиеся приходят к выводу, что данные слова не относятся ни к какой из указанных групп . За ответом мы обращаемся к учебнику, где дети узнают как называется новое языковое понятие.

За ответом мы обращаемся к учебнику, где дети узнают как называется новое языковое понятие.

Проведенная исследовательская работа была необходима для того, чтобы ученики сами смогли понаблюдать и выявить отличительные признаки ОМОНИМОВ.

Хотелось остановиться ещё на одном приёме – приёме преобразования текстовой информации в схему последовательности действий – алгоритм.

Алгоритм - один из самых эффективных приемов, который организует мыслительную и практическую деятельность ребенка, в том числе самоконтроль. По утверждению психолога Л. А. Венгера, алгоритмы помогают наиболее эффективно трансформировать наглядно-образное мышление в наглядно-схематическое С применением алгоритмизации на уроках, учебный процесс направлен на развитие логического и критического мышления, воображения, самостоятельности

Приведу пример составления алгоритма по теме «Правописание –ться, -тся в глаголах». Учащимся предлагается текст:

Я водяной, я водяной,

Никто не води[ц а] со мной.

И что с таким води[ц а] ,

Внутри меня води[ц а].

Сначала выясняем, к какой части речи относятся выделенные слова.

Я водяной, я водяной,

глаг

Никто не води[ц а] со мной.

глаг

И что с таким води[ц а] ,

сущ

Внутри меня води[ц а].

Р

ассматриваем способ образования существительного «водица» (Суффиксальный способ: ( вод + иц ).

ассматриваем способ образования существительного «водица» (Суффиксальный способ: ( вод + иц ).

Д елаем вывод: «У имён существительных на конце слова сочетание звуков [ца] обозначается сочетанием букв –ца.

елаем вывод: «У имён существительных на конце слова сочетание звуков [ца] обозначается сочетанием букв –ца.

Д

алее мы выясняем, что слово «(води[ц а]» (что делать?) - глагол в начальной форме, которые образуются с помощью суффиксов -ть, -ти, -чь, а слово

алее мы выясняем, что слово «(води[ц а]» (что делать?) - глагол в начальной форме, которые образуются с помощью суффиксов -ть, -ти, -чь, а слово

«не води[ц а]»(что делает?) - глагол в форме 3 лица единственного числа, у которого окончание может быть -ит или -ет. Делаем буквенную запись этих слов:

| нач. ф. | 3 лицо |

|

|

води[ц а]- водиться |

( не) води[ц а]-(не) водится не) води[ц а]-(не) водится |

Формулируем общий вывод:

Если на конце слова слышишь сочетание звуков [ца], то надо:

Определить часть речи.

Если существительное, то обозначаем [ца] буквами ца-.

Если глагол, то определяем форму глагола- задаём вопрос. У глаголов начальной формы пишем –ться, а у глаголов 3 лица –тся.

П

[ца]

редлагаю учащимся в парах (можно в группах) продолжить составить

алгоритм

Определи часть речи

А ЛГОРИТМ:

ЛГОРИТМ:

Это задание можно дифференцировать: предложить исправить ошибку в алгоритме или же дописать недостающие звенья алгоритма.

А

[ца]

лгоритм с ошибкой:

Определи часть речи

Сущ-е

Глагол

Задай вопрос,

определи форму глагола

ца

нач. ф.

3 лицо

-тся

-ться

Алгоритм с недостающими звеньями:

[ца]

Определи часть речи

Глагол

Сущ-е

Задай вопрос,

определи форму глагола

-тся

Алгоритмический метод в сочетании с другими методами обучения повышает осмысленность усвоения, облегчает и ускоряет изучение программного материала

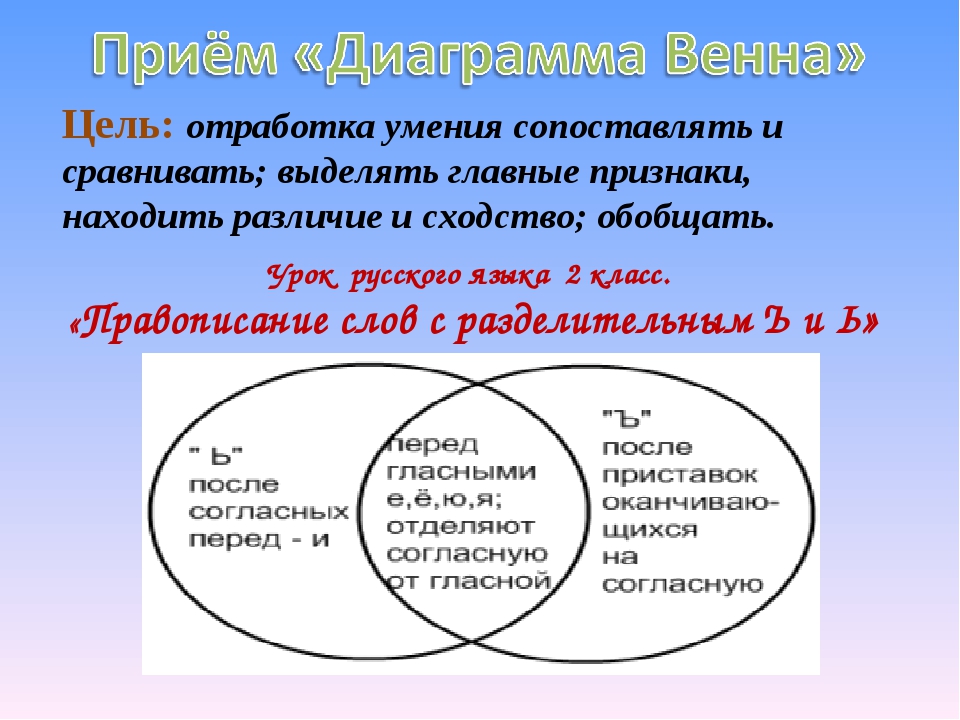

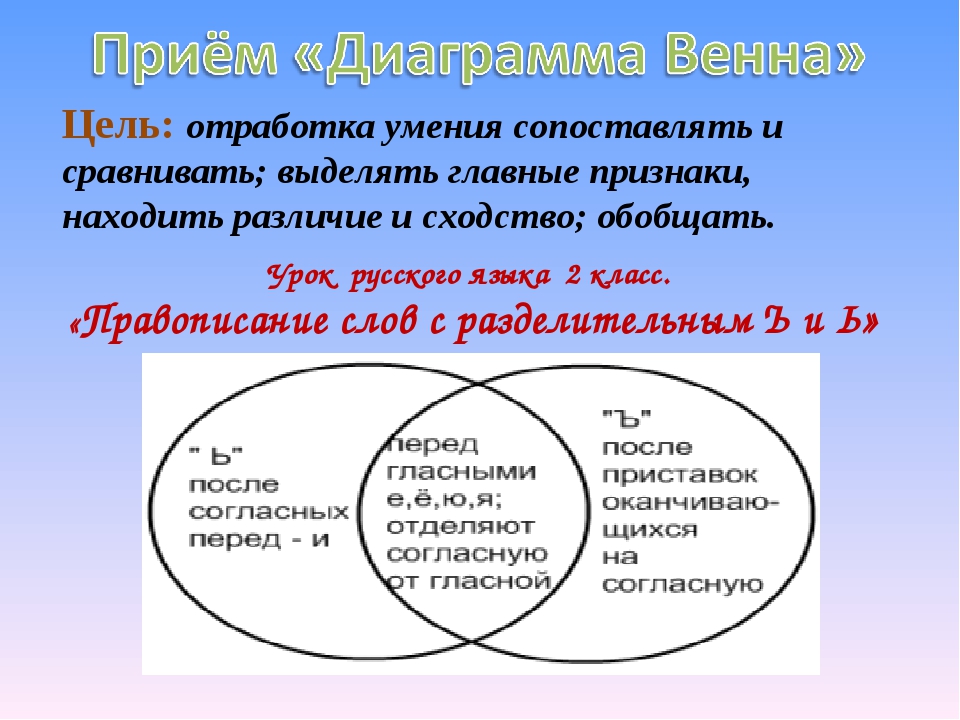

Ещё прием преобразования теоретического материала в графическое изображение – схема, диаграмма Эйлера-Венна . Диаграмма Эйлера-Венна - схематическое изображение сходств и различий сравниваемых объектов. При изучении темы «Правописание разделительного твёрдого знака» на уроке не только составили схему по изученной теме, но и на диаграмме Эйлера-Венна, графически показали сходство и различие в правописании данных орфограмм.

Диаграмма Эйлера-Венна

Систематическая работа со схемами приводит к тому, что на определенном этапе обучения учащиеся уже могут самостоятельно, опираясь только на схему, изложить тот или иной материал.

Прием «Лови ошибку» -универсальный прием, который формирует умение анализировать и критически оценивать информацию; применять знания в нестандартной ситуации.

Учащиеся часто формально подходят к разбору по составу. Для отработки алгоритма порядка действий при выполнении морфемного разбора использую приём «Лови ошибку»

Задание: «В каких словах неверно выделена часть слова. Объясни свой ответ»

Р

азбил, разлука, разные.

азбил, разлука, разные.

Д

очурка, дочерна, документ.

очурка, дочерна, документ.

П орез, порог, полюшко.

орез, порог, полюшко.

Б

абочка, бабушка.

абочка, бабушка.

З

орюшка, клюшка, плюшка.

орюшка, клюшка, плюшка.

Прилетели, строители, метель

Ч

тобы найти ошибку, учащиеся должны выполнить последовательность действий морфемного разбора, тем самым отрабатывая навык разбора слов по составу.

тобы найти ошибку, учащиеся должны выполнить последовательность действий морфемного разбора, тем самым отрабатывая навык разбора слов по составу.

Разбор слова по составу.

- (Измени форму слова)

- (Часть слова без окончания)

- (Часть слова без окончания)

-( Подбери родственные слова. Общая часть будет корнем.)

-( Подбери родственные слова. Общая часть будет корнем.)

- (Часть слова между и )

- (Часть слова между и )

- (Часть слова перед )

- (Часть слова перед )

(Приставки и суффикса в слове может не быть)

Приём «Лови ошибку» можно использовать и для создания проблемной ситуации, при знакомстве с новым материалом.

Тема: « Обозначение звука [о] после шипящих в окончании глаголов». (Учебник «Русский язык», С. В. Иванов, 4 класс).

На доске записаны слова на ранее изученные орфограммы: свеч_й

борщ_м

чуж_й

Ученики называют орфограмму, на которую в словах пропущена буква- «Обозначение звука [о] после шипящих в окончаниях. Под ударением после шипящих у существительных и прилагательных звук [о] обозначается буквой «о».

С объяснением вставляем пропущенные буквы:

с вечой

вечой

борщом

чужой

Проверьте, правильно ли ученик продолжил запись слов:

с вечой

вечой

борщом

чужой

большой

печот

Дети замечают, что правило «Обозначение звука [о] после шипящих в окончаниях у существительных и прилагательных» нельзя применить к глаголу. Так как у глаголов в личных окончаниях нет буквы «о». Делаем вывод:

Хочу остановиться на приёмах работы с текстом, которые соответствуют трём уровням языковой грамотности:

Репродуктивный – действия ученик совершает по образцу.

Рефлексивный – действует ученик с пониманием, ориентируясь на существенные признаки.

Функциональный - самостоятельный выбор способа решения учебной задачи.

Приведу примеры, как можно на одном языковом материале составить упражнения трёх уровней.

Упражнение репродуктивного уровня – письмо с «дырками». Ученик видит место орфограммы, ему надо вспомнить и применить соответствующее правило и выполнить действия по алгоритму.

1)Коля прим…рял праздничный костюм.

После ссоры нас с братом прим..рял папа.

2)Если вредитель подъе… корни, то растение может засохнуть.

Машина перегородила подъе…. к дому.

3)Коля никогда не об…жал младшего брата.

Коля быстро обб…жал клумбу и выскочил на детскую площадку.

Упражнение, соответствующее рефлексивному уровню - ученик должен сам определить место, тип орфограммы в слове и применить соответствующее правило.

1)Коля [п р` и м` и р` а л] праздничный костюм.

После ссоры нас с братом [п р` и м` и р` а л] папа.

2)Если вредитель [п а д й`э с т] корни, то растение может засохнуть.

Машина перегородила [п а д й`э с т] к дому.

3)Коля никогда не [а б` и ж а л] младшего брата.

Коля быстро[а б` и ж а л] клумбу и выбежал на улицу.

Упражнение, соответствующее функциональному уровню - самостоятельный выбор способа решения учебной задачи, умение применить знания в нестандартной ситуации.

«Учитель дал задание составить предложения со словами, записанные с помощью транскрипции. Какие предложения могли составить ученики? Сколько можно составить предложений?»

[п р` и м` и р` а л]

[п а д й`э с т]

[а б` и ж а л]

В данном задании выбор неоднозначен. Вид орфограммы и подбор проверочного слова определяется его лексическим значением, которое слово принимает в предложении.

Мне бы хотелось представить Вашему вниманию некоторые методические приёмы работы с текстом, на уроках литературного чтения, способствующие формированию функциональной грамотности младших школьников.

Читательская грамотность, является базовым навыком функциональной грамотности

Важно уделять внимание развитию осознанности чтения. Грамотно читающий человек понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. Осознанное чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и литературного чтения, но и является гарантией успеха в любой предметной области, основой развития ключевых компетентностей.

Приёмы работы с текстом на уроке литературного чтения покажу на произведении Л. Н. Толстого «Прыжок»

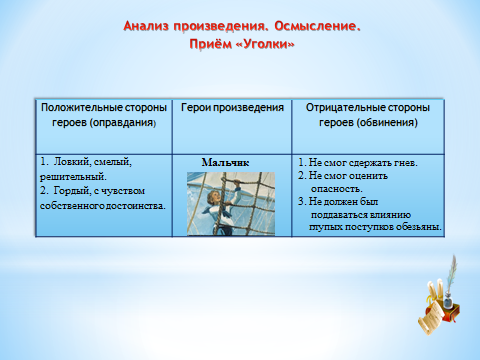

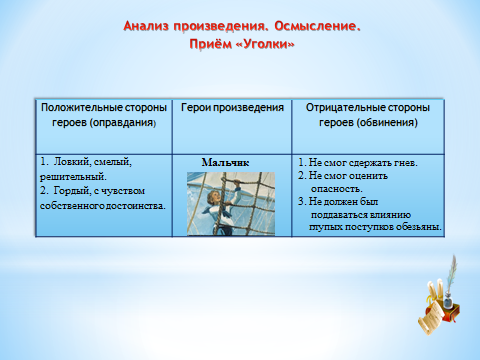

Прием "Уголки"— одна из популярных стратегий, придуманная психологами для ведения конструктивной дискуссии, спора.

Главная цель данного приёма — научить ребенка вести диалог, отстаивать сою точку зрения, приводя аргументы, помочь развитию логического и образного мышления, научить культуре общения.

В чём заключается суть приёма "Уголки?

Класс делится на две группы, ставится главный вопрос по теме, который предполагает разные варианты суждений.

Группам отводится время для обсуждения, формулирования своей точки зрения по проблемному вопросу.

Затем, члены группы высказывают свою точку зрения, приводят факты, подтверждая свои слова примерами из текста.

Управляет процессом дискуссии АНАЛИТИК. В роле аналитика выступает учитель.

Цель данного приема на уроке- в конце дискуссий прийти к общему мнению, выбрав одну точку зрения.

Данный приём я применила на стадии ОСМЫСЛЕНИЯ или этапе «Обогащение читательской деятельности»

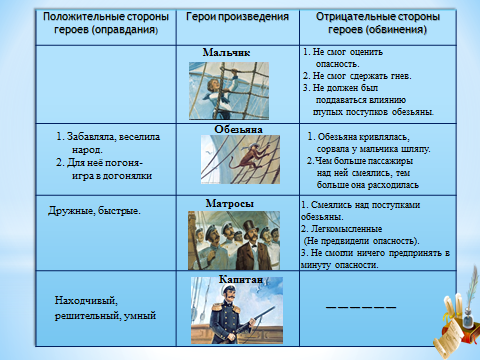

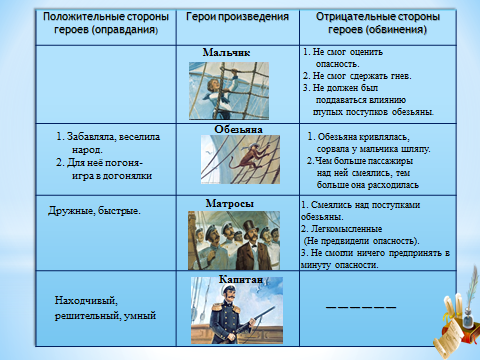

Класс разделила на две группы: «Обвинители» и «Защитники» «Обвинители» высказывают отрицательные стороны героев, формулируют обвинения, а «Защитники», наоборот, приводят положительные качества, оправдывая их поступки.

Роль аналитика выполняет учитель.

Прошу учеников назвать действующих лиц произведения. Сначала предлагаю проанализировать образ сына-капитана, оценить его действия, разобраться в мотивах его поступков.

Для этого отвожу время на эту работу в группах. Каждая группа обсуждает, формулирует свою точку зрения, подкрепляя ее примерами из текста, фактами.

После обсуждений, дается слово сначала обвинительной стороне, а затем защите.

-Какие отрицательные стороны выделили у сына-капитана? Какие выдвинули ему обвинения?

Если учащиеся не смогли указать какие-то отрицательные стороны персонажа , то АНАЛИТИК-учитель подводит к пониманию и формулированию этих качеств и в конце помогает каждой группе сделать вывод.

Обвинители делают вывод, что злость, гнев – отрицательные качества, могут помешать правильно оценить сложившуюся ситуацию.

(Даётся слово защитникам, которые указывают положительные стороны героя. )

Защитники формулируют вывод:

Мальчик ловкий, смелый, гордый. Он не мог вынести насмешек над собой. Но в то же время он не смог и оценить опасность, поддавшись влиянию шалостям обезьянки

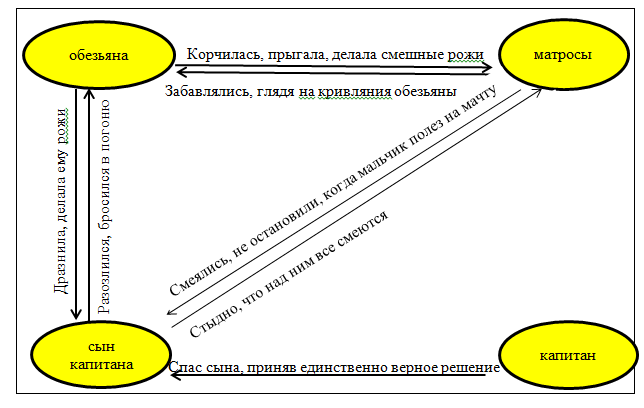

Аналогичную работу мы проводим по остальным героям произведения и выстраиваем такую таблицу.

Понимая значение заглавия в осмыслении идеи художественного произведения, в конце урока можно вернуться к началу, к заголовку, подумать над тем, почему именно так озаглавил своё произведение автор

Учитель. Я подумала, что заголовок к этому рассказу должен быть другим, например, «Находчивый капитан». Ведь его решительные действия спасли мальчика.

Дети. В этом рассказе смелый поступок совершил не только капитан. Мальчик, преодолев страх, совершил прыжок, который спас ему жизнь.

Когда мы познакомились с произведением Л. Н. Толстого «Акула», я предложила ученикам сравнить два произведения, данные сравнения записать в виде диаграммы Эйлера-Венна.

Мы указали на следующие отличия: Заголовок: «Прыжок», «Акула»

Главные герои: сын капитана, отец-капитан. Два мальчика, отец мальчика -артиллерист.

Сходство двух произведений: один автор, похожа тема, жанр, сюжетная линия и идея произведения.

Заголовок: «Прыжок»

Главные герои:

сын капитана,

отец-

капитан

Автор: Л. Н. Толстой

Тема: о детях

Жанр: рассказ

Сюжет: вступление, завязка, развитие действий, кульминация, продолжение действия, развязка.

Идея: не совершать необдуманных поступков,

быть решительным в момент опасности

Заголовок: «Акула»

Главные герои:

два мальчика,

отец-

артиллерист

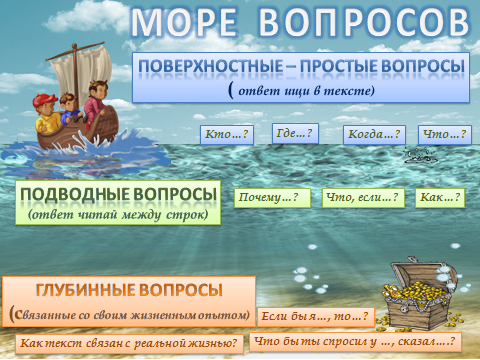

На уроках литературного чтения необходимо вести работу по формированию умения содержательно формулировать вопросы к прочитанным произведениям

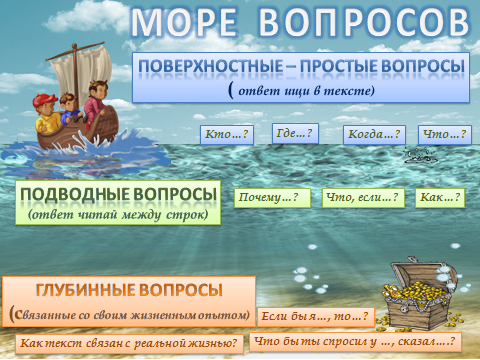

Для того, чтобы научить детей задавать вопросы к тексту разной сложности, разных уровней, есть немало стратегий: «Толстые» и «Тонкие» вопросы, стратегия "Море вопросов». В стратегии «Море вопросов» есть ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ – ПОВЕРХНОСТНЫЕ, т. е. вопросы, ответы на которые четко прописаны в тексте. Как правило, эта категория вопросов начинается со слов: КТО...? КОГДА...? ЧТО...? ГДЕ...? и.т. ПОДВОДНЫЕ ВОПРОСЫ - вопросы требуют логического мышления. Ответ как бы скрыл автор "между строк", о нем можно только догадаться, если внимательно читать текст. ГЛУБИННЫЕ ВОПРОСЫ, как правило, это вопросы, ориентированные на личное восприятие какой-то информации. Вопросы, раскрывающие позицию читателя. Чаще всего такие вопросы начинаются так: «Как текст соотносится с реальной жизнью...? «Если бы я..., то...», «Что бы ты спросил у…, сказал…?

Аналогичный приём - «тонкие» и «толстые» вопросы. Тонкие вопросы- вопросы по содержанию и ответ лежит на поверхности, его легко найти в тексте. Толстые вопросы – это те вопросы, на которые нет прямого ответа в тексте, можно только догадаться, что имел ввиду автор, что он об этом думает. Эти приёмы применяются после изучения темы. Учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.

| «Толстые» вопросы | «Тонкие» вопросы |

| Объясните почему….?

Почему вы думаете….?

Предположите, что будет если…?

В чём различие…?

Почему вы считаете….? | Кто..? Что…? Когда…?

Может…? Мог ли…?

Было ли…? Будет…?

Согласны ли вы…?

Верно ли…? |

Приведу примеры «толстых» вопросов, которые можно сформулировать по тексту.

1. « Объясните, почему мальчик не мог позволить себе заплакать и убежать, когда все смеялись, как ловко обезьяна расправляется с его шляпой?»

2. «Как вы думаете, почему матросы не испугались за мальчика, когда он кинулся в погоню и ловко начал взбираться по верёвкам на мачты?

3. « Почему вы считаете, что отец поступил правильно, целясь в своего сына из ружья»

4. «Предположите, какой разговор мог состояться капитана-отца с сыном, после произошедших событий?»

Приём «Угадай вопрос».

Ученику, вышедшему к доске, даётся карточка с вопросами. Он, не читая вопроса вслух и не показывая, что написано на карточке, громко отвечает на него. Остальным нужно догадаться, каким был вопрос и его сформулировать.

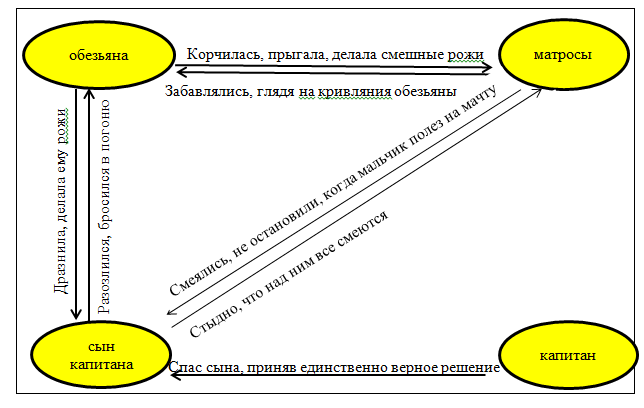

Когда в произведении много образов-героев, чтобы лучше разобраться в их взаимоотношениях, понять художественный замысел автора, его идею, я выстраиваю по ходу анализа произведения «структурную схему». На примере рассказа Л. Н. Толстого «Прыжок», она выглядит так:

Выстроенная таким образом работа подводит детей к выводу: «Мы должны быть очень осторожны в своих поступках. Быть предусмотрительными, уметь оценить опасность, не совершать необдуманных поступков, учиться предвидеть их последствия, управлять собой и своими эмоциями».

Таким образом, развитие навыков работы с текстом становится одним из приоритетных направлений работы учителя в начальной школе в реалиях современных требований к образованию. Для достижения высоких результатов в формировании читательской грамотности у младших школьников работа в этом направлении должна вестись целенаправленно, системно и непрерывно.

альчик и

альчик и альчиков

альчиков неговиков

неговиков неговиков

неговиков

лиц ы

лиц ы

чащиеся доказывают, что это предложение, т. к. понятно о ком говорится – о зайце и, что говорится о нём – он косил. Слова связаны между собой по смыслу. Предлагаю заменить повторяющиеся слова, словами близкими по значению.

чащиеся доказывают, что это предложение, т. к. понятно о ком говорится – о зайце и, что говорится о нём – он косил. Слова связаны между собой по смыслу. Предлагаю заменить повторяющиеся слова, словами близкими по значению.

елаем вывод: «У имён существительных на конце слова сочетание звуков [ца] обозначается сочетанием букв –ца.

елаем вывод: «У имён существительных на конце слова сочетание звуков [ца] обозначается сочетанием букв –ца.

не) води[ц а]-(не) водится

не) води[ц а]-(не) водится

ЛГОРИТМ:

ЛГОРИТМ: лгоритм с ошибкой:

лгоритм с ошибкой:

тобы найти ошибку, учащиеся должны выполнить последовательность действий морфемного разбора, тем самым отрабатывая навык разбора слов по составу.

тобы найти ошибку, учащиеся должны выполнить последовательность действий морфемного разбора, тем самым отрабатывая навык разбора слов по составу.

- (Часть слова между и )

- (Часть слова между и )

- (Часть слова перед )

- (Часть слова перед ) вечой

вечой