Группа Т(О), ТГ(О), С(О)–24-02, 2025 год

Занятие по рабочей программе №01

Дисциплина: ОД.08 «Информатика»

Раздел 3. Информационное моделирование.

Тема: Модели и моделирование. Этапы моделирования.

Цель занятия: Дидактическая:

сформулировать представление студентов о понятии модель и моделирование;

выяснить различные подходы к этапам моделирования;

определения конфиденциальности и доступности информации;

систематизировать и объяснить сущность проблемы Классификация моделей;

углубить и закрепить знания по дисциплине «Информатика».

Воспитательная:

развивать коммуникативные способности;

развивать аналитические способности;

развивать творческий подход к процессу обучения.

воспитывать самостоятельность, дисциплинированность;

стимулировать студентов к изучению дисциплины;

побуждать к формированию активной жизненной позиции;

прививать уважение и любовь к будущей профессии.

Вид занятия: лекция.

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний.

Форма проведения занятия: репродуктивная и эвристическая беседа.

Междисциплинарные связи:

Обеспечивающие Математика, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности.

Обеспечиваемые

Информационные технологии в профессиональной деятельности, и др.

Методическое обеспечение: опорный конспект.

Литература:

Симонович, С. В. Информатика. Базовый курс : Учебник для вузов. 3 - е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб., 2016., стр.

Электронный учебник по информатике и информационным технологиям - http://www.ctc.msiu.ru/

Галатенко, В. А. Стандарты информационной безопасности. – М : Интернет-Университет Информационных Технологий – ИНТУИТ. РУ, 2004.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Ознакомление с темой, целью и планом занятия.

Тема: Модели и моделирование. Этапы моделирования.

ПЛАН

Понятие модели и моделирования, аспекты моделирования.

Основные этапы построения моделей.

Классификация моделей.

Изложение и изучение нового материала.

ЛИТЕРАТУРА: [2], стр.

1. Понятие модели и моделирования, аспекты моделирования

1.1. Объект, система, модель, моделирование.

Модель - это искусственно созданный объект, дающий упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении, отражающий существенные стороны изучаемого объекта с точки зрения цели моделирования. Моделирование - это построение моделей, предназначенных для изучения и исследования объектов, процессов или явлений.

Объект, для которого создается модель, называют оригиналом или прототипом. Любая модель не является абсолютной копией своего оригинала, она лишь отражает некоторые его качества и свойства, наиболее существенные для выбранной цели исследования. При создании модели всегда присутствуют определенные допущения и гипотезы.

Моделирование (эксперимент) может быть незаменимо. Мы не можем, например, устроить ядерную катастрофу, чтобы выяснить масштабы возможного заражения, а с помощью компьютера возможен расчет (и достаточно точный) интересующих исследователей параметров.

Моделирование - исследование явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей - это основной способ научного познания. В информатике данный способ называется вычислительный эксперимент и основывается он на трех основных понятиях: модель – алгоритм-программа.

Использование компьютера при моделировании возможно по трем направлениям:

1. Вычислительное - прямые расчеты по программе.

2. Инструментальное - построение базы знаний, для преобразования ее в алгоритм и программу.

3. Диалоговое - поддержание интерфейса между исследователем и компьютером.

1.2. Виды моделей. Информационная модель.

Модель - общенаучное понятие, означающее как идеальный, так и физический объект анализа. Важным классом идеальных моделей является математическая модель - в ней изучаемое явление или процесс представлены в виде абстрактных объектов или наиболее общих математических закономерностей, выражающих либо законы природы, либо внутренние свойства самих математических объектов, либо правила логических рассуждений.

Границы между моделями различных типов или классов, а также отнесение модели к какому-то типу или классу чаще всего условны. Рассмотрим наиболее распространенные признаки, по которым классифицируются модели:

цель использования;

область знаний;

фактор времени;

способ представления.

По целям использования выделяются модели учебные, опытные, имитационные, игровые, научно-технические.

По области знаний выделяются модели биологические, экономические, исторические, социологические и т.д.

По фактору времени разделяются модели динамические и статические. Статическая модель отражает строение и параметры объекта, поэтому ее называют также структурной. Она описывает объект в определенный момент времени, дает срез информации о нем. Динамическая модель отражает процесс функционирования объекта или изменения и развития процесса во времени.

Любая модель имеет конкретный вид, форму или способ представления, она всегда из чего-то и как-то сделана или представлена и описана. В этом классе, прежде всего, модели рассматриваются как материальные и нематериальные.

Материальные модели - это материальные копии объектов моделирования.

Они всегда имеют реальное воплощение, воспроизводят внешние свойства или внутреннее строение, либо действия объекта-оригинала. Примеры: глобус - модель формы земного шара, кукла - модель внешнего вида человека, робот - модель действий человека на вредном производстве. Материальное моделирование использует экспериментальный (опытный) метод познания.

Нематериальное моделирование использует теоретический метод познания. По-другому его называют, абстрактным, идеальным. Абстрактные модели, в свою очередь, делятся на воображаемые и информационные.

Информационная модель - это совокупность информации об объекте, описывающая свойства и состояние объекта, процесса или явления, а также связи и отношения с окружающим миром.

Воображаемое (мысленное или интуитивное) моделирование - это мысленное представление об объекте. Такие модели формируются в воображении человека и сопутствуют его сознательной деятельности. Они всегда предшествуют созданию материального объекта, материальной и информационной модели, являясь одним из этапов творческого процесса. Например, музыкальная тема в мозгу композитора - интуитивная модель музыкального произведения.

Вербальное моделирование (относится к знаковым) - это представление информационной модели средствами естественного разговорного языка (фонемами). Мысленная модель, выраженная в разговорной форме, называется вербальной (от латинского слова verbalize - устный). Форма представления такой модели - устное или письменное сообщение. Примерами являются литературные произведения, информация в учебных пособиях и словарях, инструкции пользования устройством, правила дорожного движения.

Наглядное (выражено на языке представления) моделирование - это выражение свойств оригинала с помощью образов. Например, рисунки, художественные полотна, фотографии, кинофильмы. При научном моделировании понятия часто кодируются рисунками - иконическое моделирование. Сюда же относятся геометрические модели - информационные модели, представленные средствами графики.

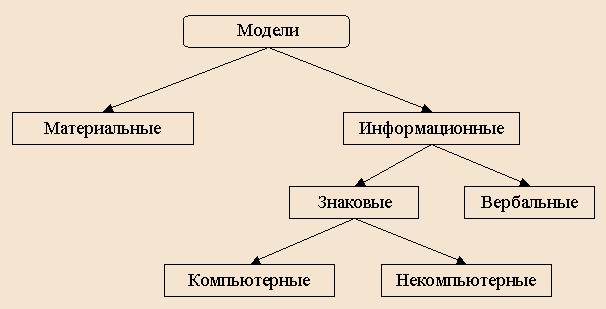

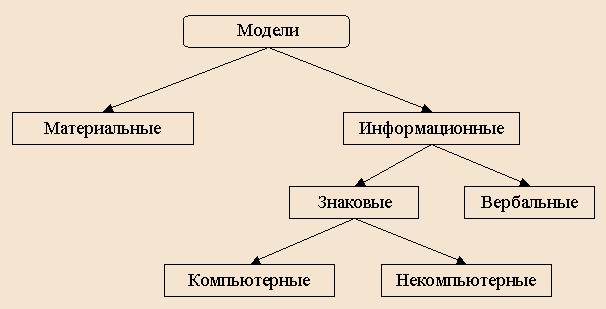

Образно-знаковое моделирование использует знаковые образы какого-либо вида: схемы, графы, чертежи, графики, планы, карты (см. рис.1). Например, географическая карта, план квартиры, родословное дерево, блок-схема алгоритма. К этой группе относятся структурные информационные модели, создаваемые для наглядного изображения составных частей и связей объектов. Наиболее простые и распространенные информационные структуры - это таблицы, схемы, графы, блок-схемы, деревья.

Рис. 1. Образно-знаковые модели

Знаковое (символическое выражено на языке описания) моделирование (рис. 2) использует алфавиты формальных языков: условные знаки, специальные символы, буквы, цифры и предусматривает совокупность правил оперирования с этими знаками. Примеры: специальные языковые системы, физические или химические формулы, математические выражения и формулы, нотная запись и т. д. Программа, записанная по правилам языка программирования, является знаковой моделью.

Рис. 2. Знаковые модели

Одним из наиболее распространенных формальных языков является алгебраический язык формул в математике, который позволяет описывать функциональные зависимости между величинами. Составление математической модели во многих задачах моделирования хоть и промежуточная, но очень существенная стадия.

Математическая модель - способ представления информационной модели, отображающий связь различных параметров объекта через математические формулы и понятия.

В тех случаях, когда моделирование ориентировано на исследование моделей с помощью компьютера, одним из его этапов является разработка компьютерной модели.

Компьютерная модель - это созданный за счет ресурсов компьютера виртуальный образ, качественно и количественно отражающий внутренние свойства и связи моделируемого объекта, иногда передающий и его внешние характеристики.

Компьютерная модель представляет собой материальную модель, воспроизводящую внешний вид, строение или действие моделируемого объекта посредством электромагнитных сигналов. Разработке компьютерной модели предшествуют мысленные, вербальные, структурные, математические и алгоритмические модели.

2. Основные этапы построения моделей

Процесс решения задач осуществляется в несколько этапов:

Содержательная постановка задачи. Вначале нужно осознать задачу, четко сформулировать ее. При этом определяются также объекты, которые относятся к решаемой задаче, а также ситуация, которую нужно реализовать в результате ее решения. Это - этап содержательной постановки задачи. Для того, чтобы задачу можно было описать количественно и использовать при ее решении вычислительную технику, нужно произвести качественный и количественный анализ объектов и ситуаций, имеющих к ней отношение. При этом сложные объекты, разбиваются на части (элементы), определяются связи этих элементов, их свойства, количественные и качественные значения свойств, количественные и логические соотношения между ними, выражаемые в виде уравнений, неравенств и т.п. Это - этап системного анализа задачи, в результате которого объект оказывается представленным в виде системы.

Следующим этапом является математическая постановка задачи, в процессе которой осуществляется построение математической модели объекта и определение методов (алгоритмов) получения решения задачи. Это - этап системного синтеза (математической постановки) задачи. Следует заметить, что на этом этапе может оказаться, что ранее проведенный системный анализ привел к такому набору элементов, свойств и соотношений, для которого нет приемлемого метода решения задачи, в результате приходится возвращаться к этапу системного анализа. Как правило, решаемые в практике задачи стандартизованы, системный анализ производится в расчете на известную математическую модель и алгоритм ее решения, проблема состоит лишь в выборе подходящего метода.

Следующим этапом является разработка программы решения задачи на ЭВМ. Для сложных объектов, состоящих из большого числа элементов, обладающих большим числом свойств, может потребоваться составление базы данных и средств работы с ней, методов извлечения данных, нужных для расчетов. Для стандартных задач осуществляется не разработка, а выбор подходящего пакета прикладных программ и системы управления базами данных.

На заключительном этапе производится эксплуатация модели и получение результатов.

Таким образом, решение задачи включает следующие этапы:

1. Содержательная-постановка-задачи.

2. Системный-анализ.

3. Системный-синтез(математическая-постановка-задачи).

4. Разработка или выбор программного обеспечения.

5. Решение задачи.

Компьютерное моделирование

Рассмотрим последовательность этапов компьютерного моделирования на примере вычисления площади треугольника.

Постановка задачи. Вычислить площадь треугольника S по заданным сторонам а, b, с. Объект моделирования - треугольник. Для содержательного описания объекта надо ответить на следующие вопросы.

а) Что должна делать программа?

б) Какие у нее исходные данные, и какие результаты?

По возможности необходимо сформулировать условия, которым должны удовлетворять исходные данные и результаты работы программы. Разрабатываемая программа должна вычислять площадь треугольника по трем сторонам. Исходные данные: переменные а, b, с - стороны треугольника. Вычисляемый результат: S - площадь треугольника. По смыслу задачи а, b, с, S положительны, причем не всякая тройка чисел образует длины сторон треугольника.

Чтобы числа а, b, с могли быть длинами сторон треугольника, необходимо и достаточно, чтобы большее из них было меньше суммы двух других (известное из геометрии неравенство треугольника). Но вот вопрос: следует ли считать, что вводимые значения а, b, c удовлетворяют этому условию, или программа должна предусматривать дополнительную проверку? Отвечая на него, мы обнаруживаем, что постановка задачи не является столь ясной, какой она показалась на первый взгляд. А значит, в нее нужно внести одно из дополнений: "a, b, с заведомо являются сторонами треугольника" или "Следует вычислить площадь, если а, b, с - стороны треугольника, а в противном случае выдавать сообщение: а, b, с не являются сторонами треугольника". Теперь от нашего выбора зависит работа будущей программы.

Обычно программа должна предусматривать защиту от неправильных данных, реагируя на них выдачей соответствующего сообщения. Поэтому выбираем второе дополнение.

Выбор метода или построение модели. Проанализировав постановку задачи, программист выбирает метод решения. В нашем примере в связи с этим нужно рассмотреть два вопроса. Во-первых, каким способом лучше определить, что значения а, b, с могут быть длинами сторон треугольника? По определению, неотрицательные числа а, b, с могут быть длинами сторон треугольника, если максимальное из них меньше суммы двух других.

Организация данных. Прежде чем приступать к разработке алгоритма, следует продумать, какие переменные, массивы или другие виды данных в нем будут использованы. Это во многом определяет будущий алгоритм. К этому этапу нередко приходится обращаться и во время разработки алгоритма, когда появляется необходимость ввести новые переменные, используемые для получения некоторых промежуточных результатов. Или, наоборот, некоторые переменные введены неоправданно, и их нужно исключить. В ходе организации данных нужно не только привести список используемых переменных, но и определить их смысл, тип и условия, которым они должны удовлетворять.

Алгоритмизация. На этап построения алгоритма иногда смотрят как на некоторое вспомогательное действие, выполняемое непосредственно перед программированием. На самом деле успешная разработка алгоритма позволяет избежать многих ошибок, поскольку именно на этом этапе определяется логика будущей программы. А, как известно, труднее всего находить и исправлять логические ошибки.

3. Классификация моделей

Признаки классификаций моделей:

1) по области использования;

2) по фактору времени;

3) по отрасли знаний;

4) по форме представления

Классификация моделей по области использования:

Учебные модели – используются при обучении;

Опытные – это уменьшенные или увеличенные копии проектируемого объекта. Используют для исследования и прогнозирования его будущих характеристик;

Научно - технические - создаются для исследования процессов и явлений;

Игровые – репетиция поведения объекта в различных условиях;

Имитационные – отражение реальности в той или иной степени (это метод проб и ошибок).

Классификация моделей по фактору времени:

Статические – модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени (единовременный срез информации по данному объекту).

Примеры моделей: классификация животных, строение молекул, список посаженных деревьев, отчет об обследовании состояния зубов в школе и т.д.

Динамические – модели, описывающие процессы изменения и развития системы (изменения объекта во времени).

Примеры: описание движения тел, развития организмов, процесс химических реакций.

Классификация моделей по отрасли знаний - это классификация по отрасли деятельности человека: Математические, биологические, химические, социальные, экономические, исторические и т.д.

Классификация моделей по форме представления:

Материальные – это предметные (физические) модели. Они всегда имеют реальное воплощение. Отражают внешнее свойство и внутреннее устройство исходных объектов, суть процессов и явлений объекта-оригинала. Это экспериментальный метод познания окружающей среды.

Примеры: детские игрушки, скелет человека, чучело, макет солнечной системы, школьные пособия, физические и химические опыты

Абстрактные (нематериальные) – не имеют реального воплощения. Их основу составляет информация - это теоретический метод познания окружающей среды. По признаку реализации они бывают: мысленные и вербальные; информационные.

Мысленные модели формируются в воображении человека в результате раздумий, умозаключений, иногда в виде некоторого образа. Это модель сопутствует сознательной деятельности человека.

Мысленные модели формируются в воображении человека в результате раздумий, умозаключений, иногда в виде некоторого образа. Это модель сопутствует сознательной деятельности человека.

Вербальные – мысленные модели, выраженные в разговорной форме. Используется для передачи мыслей.

Информационные модели – целенаправленно отобранная информация об объекте, которая отражает наиболее существенные для исследователя свойств этого объекта (Описание объекта моделирования).

Типы информационных моделей:

Табличные – объекты и их свойства представлены в виде списка, а их значения размещаются в ячейках прямоугольной формы. Перечень однотипных объектов размещен в первом столбце (или строке), а значения их свойств размещаются в следующих столбцах (или строках).

Иерархические – объекты распределены по уровням. Каждый элемент высокого уровня состоит из элементов нижнего уровня, а элемент нижнего уровня может входить в состав только одного элемента более высокого уровня

Сетевые – применяют для отражения систем, в которых связи между элементами имеют сложную структуру

По степени формализации информационные модели бывают образно-знаковые и знаковые.

Например:

Образно-знаковые модель:

Геометрические (рисунок, пиктограмма, чертеж, карта, план, объемное изображение)

Структурные (таблица, граф, схема, диаграмма).

Словесные (описание естественными языками).

Алгоритмические (нумерованный список, пошаговое перечисление, блок-схема).

Знаковые модели:

Информационная модель, выраженная специальными знаками, т. е. средствами любого формального языка.

Знаковые модели – это рисунки, тексты, графики и схемы. Вербальные и знаковые модели, как правило, взаимосвязаны. Мысленный образ, родившийся в мозгу человека, может быть облечён в знаковую форму. И наоборот, знаковая модель помогает сформировать в сознании верный мысленный образ.

Математические – представлены математическими формулами, отображающими связь параметров.

Специальные – представлены на специальных языках (ноты, химические формулы).

Алгоритмические – программы.

Контрольные вопросы

В чем заключается проблема информационной безопасности?

Дайте определение понятию "информационная безопасность".

Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции информационной безопасности сетей связи общего пользования"?

Что понимается под "компьютерной безопасностью"?

Перечислите составляющие информационной безопасности.

Приведите определение доступности информации.

Приведите определение целостности информации.

Приведите определение конфиденциальности информации.

Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной безопасности? Приведите собственные примеры.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Составить конспект лекции.

Ответить письменно на контрольные вопросы.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Симонович, С. В. Информатика. Базовый курс : Учебник для вузов. 3 - е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб., 2016

2. Гохберг, Г.С. Информационные технологии : учебник для студ. сред. проф. Образования / Гохберг, Г.С, Зафиевский, А.В., Короткин, А.А.- 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 208с.

3. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник. – Изд-е 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 381. – (СПО).

4. Е.В. Михеева, О.И. Титова Информатика Учебник 6-е издание М., Издательский центр «Академия», 2011 г

Дополнительные источники:

Колесниченко, О.В., Шишигин, И.В. Аппаратные средства PC. 5-е издание. СПб. БХВ - Петербург, 2006.

Ральф Вебер. Сборка, конфигурирование, настройка, модернизация и разгон ПК. - ДиаСофт, 2007.

Гребенюк, Е.И., Гребенюк, Н.А. Технические средства информатизации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк, Н.А.Гребенюк. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с.

Максимов, Н. В., Партыка, Т. JI., Попов, И. И. Технические средства информатизации : учебник / Н. В. Максимов, Т. JI. Партыка, И. И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ, 2010. — 608 с.

Гук, М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. – СПб. : Питер, 2003. – 928 с.

Технические средства информатизации. Учебное пособие. / Составитель А.Н. Попов. – Нижневартовск : НГСГК, - 2007. – 331 с.

Интернет - источники:

Электронный учебник по информатике и информационным технологиям - http://www.ctc.msiu.ru/

Тесты по информатике - http://www.ege.ru/

Преподаватель: Владимир Александрович Волков

Мысленные модели формируются в воображении человека в результате раздумий, умозаключений, иногда в виде некоторого образа. Это модель сопутствует сознательной деятельности человека.

Мысленные модели формируются в воображении человека в результате раздумий, умозаключений, иногда в виде некоторого образа. Это модель сопутствует сознательной деятельности человека.