МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №51 ИМЕНИ МИХАИЛА ЗАХАРОВИЧА ПЕТРИЦЫ»

Тема: Экологический паспорт

МАОУ «СШ №51» имени Михаила Захаровича Петрицы

Исследовательская работа

Выполнили: Перелыгина Ксения,

Сидоренко Валерий

ученики 4 «А» класса,

Грудина Юлия ,

Ли Анастасия,

Сюань Ми Ре,

ученицы 8 «Б» класса

Руководитель:

Сидоренко Лидия –педагог

дополнительного

образования МАОУ ДОД ДЭЦ

Научный консультант: Иодчик

Анна Сергеевна

Учитель биологии, химии

г. Хабаровск

2018

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………..3

Основная часть……………………………………………………………………5

Глава 1. Радиометрический паспорт школы……………………………………10

Глава 2. Определение качества воды в местах подачи в школу………………15

Содержание взвешенных частиц…………………………………………15

Цветность…………………………………………………………………..16

Прозрачность………………………………………………………………18

Запах………………………………………………………………………..19.

Вкус и привкус воды………………………………………………………21

Водородный показатель (рН)……………………………………………..22

Определение хлоридов……………………………………………………23

Определение жёсткости воды…………………………………………….25

Окисляемость………………………………………………………………28

Заключение………………………………………………………………………..32

Список литературы……………………………………………………………….33

Приложение……………………………………………………………………….34

ВВЕДЕНИЕ

Тема нашей исследовательской работы «Экологический паспорт МАОУ «СШ №51» имени Михаила Захаровича Петрицы.

В своей исследовательской работе мы бы хотели составить экологический паспорт нашей школы, так как сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения. Основой как национального, так и мирового развития общества должна стать гармония человека и природы. Каждый человек должен понимать, что только в гармонии с природой, возможно, его существование на планете Земля.

Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравствен-ность, и новые знания, новый менталитет, новая система ценностей.

Безусловно, их нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами [1].

Экологическое образование должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным, опережающим все другие области хозяйственной деятельности. Экологическими знаниями должны обладать все независимо от специальности, характера учебы и работы. Поэтому важным звеном современного образования в последние годы все в большей степени являются экологическое образование и воспитание.

Мониторинг окружающей природной среды представляет собой комплексную систему долгосрочных наблюдений с целью оценки и прогноза изменений состоянии биосферы или ее отдельных компонентов под влиянием антропогенных воздействий, предупреждения о создающихся критических ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей, других живых организмов и их сообществ [3,4].

Гипотеза: соответствует ли всем экологическим требованиям МАОУ «СШ №51» имени Михаила Захаровича Петрицы.

Цель: составление экологического паспорта школы путем обобщения данных, полученных при выполнении ряда экспериментов по экологической оценке школы.

Задачи:

Изучить литературные источники и информацию в Интернете по теме исследования.

Изучение основополагающих документов.

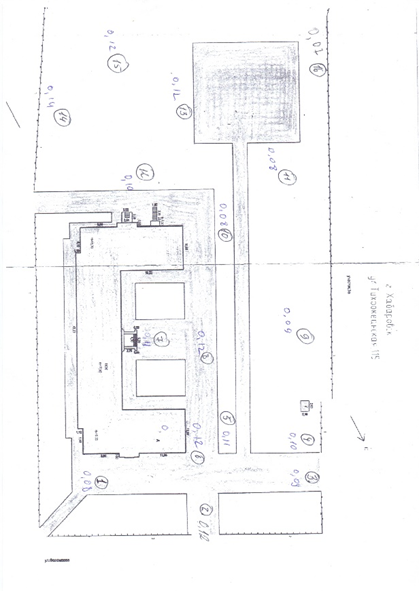

Изучить технические данные о здании.

Выявить и изучить материалы из которых сделано здание школы.

Определить уровень радиации в школе.

Определить качество воды в местах подачи в школу.

Методы и объект исследования.

Объект исследования:

Школьное здание и прилегающая территория школьного двора.

Методы исследования:

Подготовительный;

Экспериментальный;

Камеральный;

Аналитический;

Отчетный;

Информационный;

Практический

Ожидаемые результаты:

сможем увидеть проблему и наметить пути ее решения;

получим навыки работы с большими объемами информации;

станем компетентными в сфере самостоятельной познавательной деятельности;

расширим информационное пространство о понятии «Экологический паспорт школы»;

разработать рекомендации по улучшению экологического состояния школы

Основная часть

В настоящее время в рамках федеральной программы «Экобезопасность России» разрабатывается Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). В ряде регионов страны составлены территориальные программы комплексного экомониторинга (ТСЭМ).

Школьный экологический мониторинг (ШЭМ) - это часть системы экологического образования, предназначенная для формирования экологических знаний, умений, навыков и мировоззрения на базе практической деятельности, включающей программные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности.

Целями ШЭМ являются:

формирование экологических знаний и культуры подрастающего поколения в ходе практической деятельности;

обеспечение массового учета показателей экологического состояния территорий на уровне биогеоценозов, в том числе параметров, не отслеживаемых ведомственными сетями наблюдений.

Правовой статус ШЭМ устанавливается Целевой комплексной программой экологического образования населения, Положением о ШЭМ. утверждаемым Департаментом образования, другими документами, принятыми для ШЭМ в регионе. При наличии территориальной системы комплексного экологического мониторинга региона школьный экомониторинг может быть включен в нее в качестве подсистемы.

Мониторинг проводится по единой для всего региона программе, с одинаковыми объектами контроля, методиками их исследований, одними и теми же принципами выбора контролируемой территории, с одинаковой периодичностью измерений и отчетности. Однако для сельских и городских школ могут применяться разные системы показателей с учетом особенностей их территорий.

Школьный экологический мониторинг осуществляется по двум направлениям:

на всей территории микрорайона школы (для сельской школы это территория, на которой проживают учащиеся данной школы, для городской - территория административного микрорайона школы) проводится ландшафтно-географический мониторинг, включающий также элементы социального и гигиенического мониторинга;

для нескольких ключевых участков с характерными для микрорайона школы природными и антропогенными условиями проводится биоиндикационный контроль природных сред, фенологический и физико-химический мониторинга.

Школьный мониторинг основан не на единичных исследованиях природных сред, объектов и экосистем, а на сравнении массивов данных, полученных в результате исследований опытных и контрольных территорий в течение ряда лет.

Суть исследований, проводимых в рамках экомониторинга:

что наблюдается, какие природные объекты отслеживаются в экомониторинге;

где, в каких местах микрорайона лучше проводить наблюдения за изменениями окружающей среды;

когда и как часто необходимо отслеживать параметры окружающей среды и воздействие на нее хозяйственной деятельности человека.

Проведение экологического мониторинга основано на использовании наиболее доступных для учащихся фенологических, геоиндикационных, биоиндикационных методов, которые хорошо индицируют изменения окружающей среды, вызванные загрязнением воды, воздуха и почвы, не требуя при этом специальных приборов, реактивов и оборудования. Однако если в школе имеются оборудованные лаборатории, то программой предусмотрено использование и физико-химических методов анализа.

В основу географического аспекта ШЭМ положено отслеживание пространственных характеристик экологических факторов в природных и преобразованных ландшафтах методами картографирования и оценка экологического неблагополучия земель по четырехуровневой шкале - экологическая норма, риск, кризис, бедствие.

Эти оценки включают следующее:

выбор пространственной экологической единицы - «микрорайона школы» - территории, на которой проводятся наблюдения;

проведение инвентаризации всех объектов мониторинга. На план местности наносят ареалы ландшафтов, зон техногенного воздействия, и делается расчет их доли от общей территории микрорайона;

формирование обобщенной экологической оценки территории по статическим признакам, как доли общей нарушенной площади в микрорайоне школы. Оценка делается по четырем уровням шкалы экологического неблагополучия земель;

формирование обобщенной экологической оценки по динамическим признакам на основе отслеживания изменений площади зон (в процентах площади в год). Оценка делается по четырем уровням шкалы экологического неблагополучия земель.

В мониторинг территории микрорайона школы включаются наблюдения за показателями условий проживания и физического здоровья школьников.

Мониторинг природных сред и биоты (фенологический, биодиагностический и физико-химический) проводится на нескольких ключевых участках с типичными условиями. На них делается описание фитоценоза, типа и механического состава почв, их физико-химических характеристик. Биодиагностика состояния почв проводится по растениям-индикаторам, животному населению и микробиологической активности.

По степени антропогенного влияния ключевые участки подразделяются на две группы - опытные участки на территориях с антропогенной нагрузкой и контрольные - в чистых «фоновых» условиях. Ключевые участки следует подбирать парами по принципу единственного различия, т. е. опытный и контрольный участки должны быть сходны по всем показателям (положение в ландшафте, типы почв, биоценозы и др.), за исключением того фактора, влияние которого изучается.

Диагностика воздушного загрязнения проводится по состоянию сосновых сообществ, эпифитных лишайников, данным анализа снегового покрова, оценке запыленности листвы, кислотности осадков и автотранспортной нагрузки.

Диагностика качества воды водоемов проводится органолептическими, биоиндикационными и физико-химическими методами.

Полученные в процессе исследований экологической обстановки наборы показателей ежегодно заносятся в экологический паспорт территории микрорайона школы - документ стандартного для всего региона образца, который подписывается руководителем экологического совета школы.

Для обмена результатами экологических исследований, педагогическим опытом, методическим обеспечением и инновационными технологиями в области экологического образования между участниками ШЭМ создается информационная сеть, которая использует традиционные средства связи и компьютерные коммуникации.

Информационная сеть ШЭМ обеспечивает сбор, анализ и передачу данных в рамках следующих задач:

ведение банков данных об экологической обстановке на территории региона, административного района, микрорайона школы;

обмен педагогическим опытом в области экологического воспитания и образования;

обеспечение доступности экологической информации природоохранным организациям, управленческим структурам, общественности.

В зависимости от технических и финансовых возможностей школа может пользоваться услугами сети Интернет или участвовать в работе бесплатной телекоммуникационной сети, специально созданной для обеспечения школьного экомониторинга и имеющей выход в Интернет.

Кафедры вузов, занимающиеся экологическими исследованиями, лаборатории НИИ, а также региональные экологические центры школьников осуществляют координацию исследований в рамках ШЭМ, обработку поступающей информации, обратную связь с участниками мониторинга, обобщение методического опыта и метрологическую поддержку.

Общая организация и координация проведения мониторинга осуществляется департаментом образования и комитетом по охране окружающей среды региона.

Исследовательская деятельность в рамках ШЭМ может проводиться на локальном уровне экологического мониторинга средними школами, специализированными гимназиями, лицеями, Дворцами и Домами детского творчества, эколого-биологическими центрами, лабораториями и другими внешкольными учреждениями, ученические коллективы которых по единой программе и в единые сроки под руководством учителей осуществляют наблюдения за окружающей природной средой - сбор, первичную обработку и хранение данных для их использования в системе регионального экологического мониторинга [6].

Результаты индивидуальных исследований, проводимых учащимися, а также группами, фиксируются в рабочей тетради наблюдений - экологическом дневнике.

Данные из экологических дневников наблюдений в обработанном виде заносятся в экологический журнал школы, периодически заполняемый всеми участниками мониторинга.

Результаты исследований, полученные по программе мониторинга, заносятся в таблицы экологического паспорта, оформляемого 1 раз в год.

Важнейшей формой представления результатов работы по программе школьного экомониторинга является картографическое отображение материалов экологических исследований на плане местности. Для каждого объекта, включенного в программу мониторинга, проводится изучение экологического состояния территории, составляются схемы исследуемых участков, проводится инвентаризация видового состава популяций, характеристик обилия, жизненности, численности, фенотипической структуры, параметров техногенного воздействия. Результаты исследования экологической обстановки отображаются на плане местности, отражающем воздействие всех видов деятельности человека на природную среду микрорайона школы

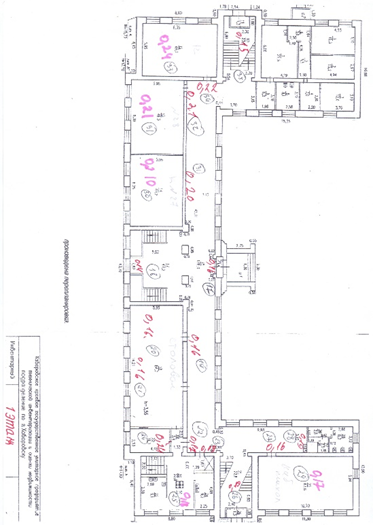

Глава 1. Радиометрический паспорт школы

В нашей стране государственными службами проводятся регулярные измерения уровня радиоактивности в окружающей среде- радиоактивный мониторинг (далее-РМ). Содержание радиоактивных веществ, а также фоновой радиоактивной активности нормируется документами: Основные Санитарные Правила Обеспечения Радиационной Безопасности (ОСПОРБ-99) и Нормы Радиационной Безопасности (НРБ-99/2009).

В школьных условиях нами использовался прибор радиоактивной разведки ИРД-02

Дозиметр-радиометр ИРД-02 предназначен для измерения мощности эффективной дозы гамма- излучения, плотности потока бета-частиц и для оценки плотности потока альфа- частиц от загрязненных поверхностей. Так же данный дозиметр-радиометр может быть использован для поиска радиоактивных источников, оценки радиологической обстановки на местности, в рабочих и жилых помещениях, и для оценки содержания радионуклидов в различных материалах, а также оценки загрязненности проб пищи, почвы, воды и т. п. Обеспечивая измерение эквивалента мощности дозы фотонного излучения, прибор позволяет контролировать в соответствии с НРБ-99 территории жилых и промышленных зон, участков под застройку, а также твердых строительных и промышленных материалов, металла, металлолома, отходов и др. Определение плотности потока бета-частиц с индикацией наличия потока альфа-частиц позволяет контролировать поверхностное радиоактивное загрязнение различных рабочих поверхностей и средств защиты.

Единицы измерения радиационной активности таблица 1

| Основные радиологические величины и единицы |

| Величина | Наименование и обозначение единицы измерения | Соотношения между единицами |

| Внесистемные | Си |

| Активность нуклида, А | Кюри (Ки, Ci) | Беккерель (Бк, Bq) | 1 Ки = 3.7·1010Бк 1 Бк = 1 расп/с 1 Бк=2.7·10-11Ки |

| Экспозицион- ная доза, X | Рентген (Р, R) | Кулон/кг (Кл/кг, C/kg) | 1 Р=2.58·10-4 Кл/кг 1 Кл/кг=3.88·103 Р |

| Поглощенная доза, D | Рад (рад, rad) | Грей (Гр, Gy) | 1 рад-10-2 Гр 1 Гр=1 Дж/кг |

| Эквивалентная доза, Н | Бэр (бэр, rem) | Зиверт (Зв, Sv) | 1 бэр=10-2 Зв 1 Зв=100 бэр |

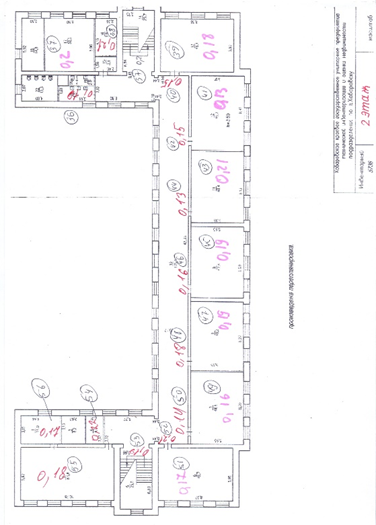

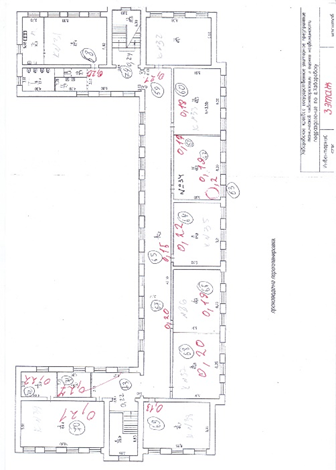

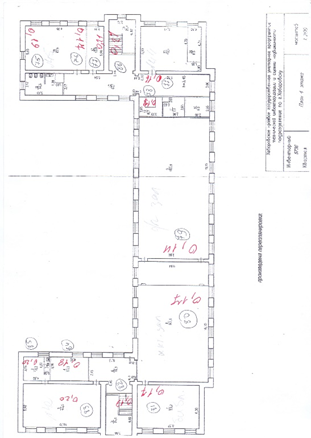

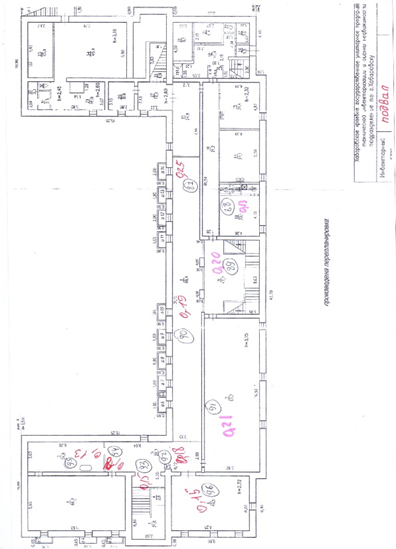

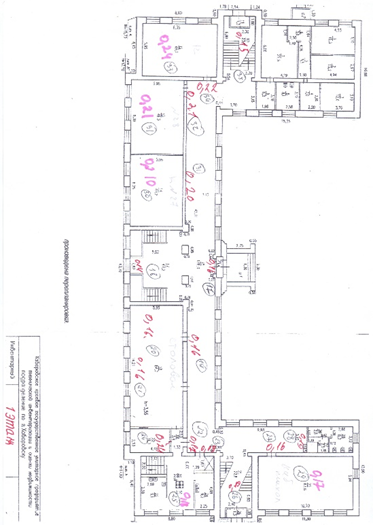

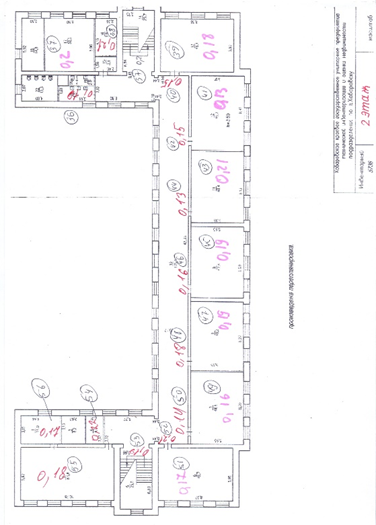

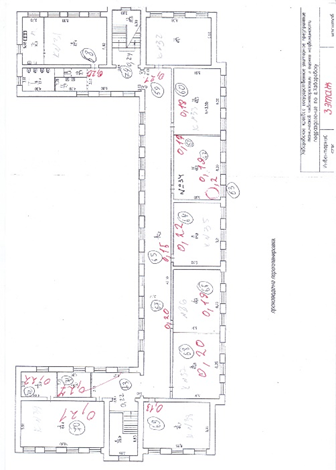

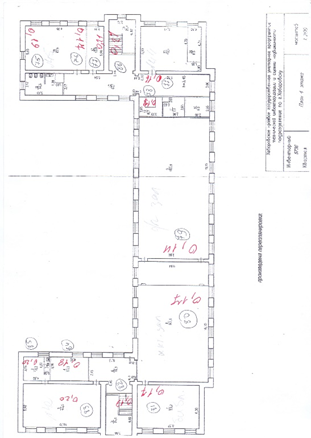

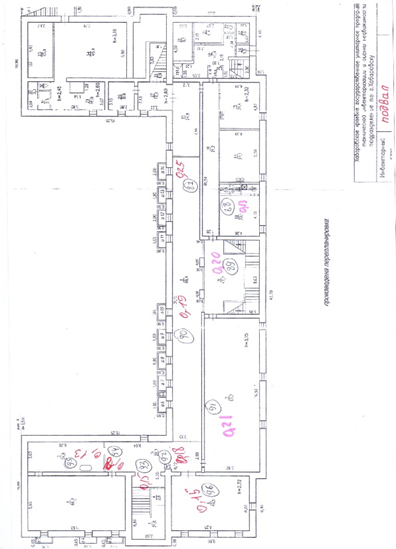

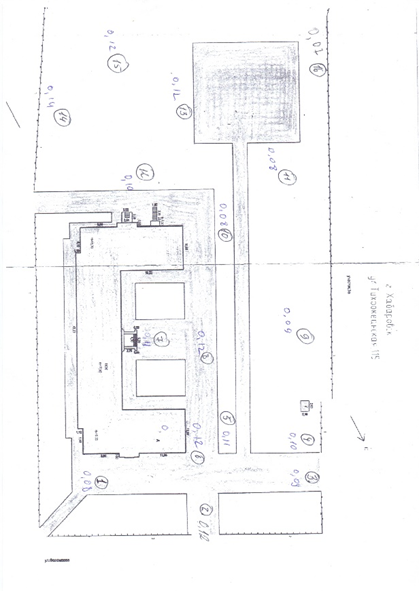

Нами была произведена полная γ- съемка школы. Всего нами было отработано 95 точек. Двор-16 точек, 1 этаж-20 точек, 2этаж-21 точка, 3этаж- 15 точек, 4 этаж-13 точек, подвал- 10 точек. В каждой точке проводилось 3 измерения, мы записывали среднее арифметическое трёх измерений. Результаты работы занесены нами в сводную таблицу.

Таблица 2

| Сводная таблица γ- съемки точек определения школы №51 |

| Этаж | № точки | Точка определения | Результат определения мк Зв / ч |

| двор | 1 | Ограда у дороги. Левый угол. | 0.08 |

| двор | 2 | Калитка центрального входа на территорию школы | 0.12 |

| двор | 3 | Ограда у дороги. Правый угол. | 0.09 |

| двор | 4 | Мусорный контейнер школы. | 0.10 |

| двор | 5 | Начало дорожки | 0.11 |

| двор | 6 | Правый угол правого крыла | 0.12 |

| двор | 7 | Крыльцо школы | 0.11 |

| двор | 8 | Середина дорожки напротив крыльца | 0.12 |

| двор | 9 | Середина подъема | 0.09 |

| двор | 10 | Конец дорожки | 0.08 |

| двор | 11 | Левая сторона пришкольной территории | 0.08 |

| двор | 12 | Беседка | 0.10 |

| двор | 13 | Сад камней | 0.12 |

| двор | 14 | Спортивный комплекс | 0.14 |

| двор | 15 | Левая часть ограды | 0.12 |

| двор | 16 | Второй выход из школы | 0.07 |

| 1 | 17 | Вход | 0.16 |

| 1 | 18 | Вахта | 0.14 |

| 1 | 19 | Стенды у столовой | 0.16 |

| 1 | 20 | Столовая середина | 0.16 |

| 1 | 21 | Столовая раздача | 0.16 |

| 1 | 22 | Буфет | 0.17 |

| 1 | 23 | Вход в буфет | 0.09 |

| 1 | 24 | Подсобка | 0.24 |

| 1 | 25 | Кабинет психолога | 0.18 |

| 1 | 26 | Выход №2 | 0.19 |

| 1 | 27 | Правое крыло | 0.16 |

| 1 | 28 | Умывальники | 0.19 |

| 1 | 29 | Кабинет | 0.17 |

| 1 | 30 | Кабинет | 0.21 |

| 1 | 31 | Кабинет вход | 0.20 |

| 1 | 32 | Кабинет вход | 0.21 |

| 1 | 33 | Кабинет | 0.24 |

| 1 | 34 | Кабинет вход | 0.22 |

| 1 | 35 | Выход 3 | 0.15 |

| 2 | 36 | Туалет | 0.10 |

| 2 | 37 | Кабинет | 0.20 |

| 2 | 38 | Подсобка | 0.21 |

| 2 | 39 | Кабинет | 0.18 |

| 2 | 40 | Кабинет вход | 0.15 |

| 2 | 41 | Кабинет | 0.13 |

| 2 | 42 | Кабинет вход | 0.15 |

| 2 | 43 | Кабинет | 0.21 |

| 2 | 44 | Кабинет вход | 0.13 |

| 2 | 45 | Кабинет | 0.19 |

| 2 | 46 | Кабинет вход | 0.16 |

| 2 | 47 | Кабинет | 0.19 |

| 2 | 48 | Кабинет вход | 0.18 |

| 2 | 49 | Кабинет | 0.16 |

| 2 | 50 | Кабинет вход | 0.14 |

| 2 | 51 | Кабинет | 0.17 |

| 2 | 52 | Кабинет вход | 0.21 |

| 2 | 53 | Лестничный пролет левый | 0.19 |

| 2 | 54 | Подсобка | 0.22 |

| 2 | 55 | Кабинет | 0.18 |

| 2 | 56 | Подсобка | 0.17 |

| 2 | 57 | Лестничный пролёт правый | 0.20 |

| 3 | 58 | Кабинет вход | 0.20 |

| 3 | 59 | Кабинет вход | 0.21 |

| 3 | 60 | Кабинет | 0.18 |

| 3 | 61 | Кабинет | 0.17 |

| 3 | 62 | Кабинет | 0.19 |

| 3 | 63 | Кабинет | 0.20 |

| 3 | 64 | Кабинет | 0.22 |

| 3 | 65 | Кабинет вход | 0.15 |

| 3 | 66 | Кабинет | 0.19 |

| 3 | 67 | Кабинет вход | 0.20 |

| 3 | 68 | Кабинет | 0.20 |

| 3 | 69 | Кабинет | 0.13 |

| 3 | 70 | Кабинет | 0.21 |

| 3 | 71 | Подсобка | 0.27 |

| 3 | 72 | Подсобка | 0.22 |

| 3 | 73 | Левый лестничный марш | 0.22 |

| 3 | 74 | Правый лестничный марш | 0.24 |

| 4 | 75 | Кабинет | 0.19 |

| 4 | 76 | Кабинет | 0.17 |

| 4 | 77 | Подсобка | 0.21 |

| 4 | 78 | Раздевалка в спортзале | 0.17 |

| 4 | 79 | Спортзал | 0.14 |

| 4 | 80 | Актовый зал | 0.17 |

| 4 | 81 | Кабинет | 0.17 |

| 4 | 82 | Лестничный марш левый | 0.19 |

| 4 | 83 | Библиотека | 0.20 |

| 4 | 84 | Кабинет | 0.18 |

| 4 | 85 | Подсобка | 0.20 |

| 4 | 86 | Лестничный марш правый | 0.21 |

| подвал | 87 | Тир, задняя стена | 0.25 |

| подвал | 88 | Склад | 0.13 |

| подвал | 89 | Лестничный пролет | 0.20 |

| подвал | 90 | Тир, середина | 0.19 |

| подвал | 91 | Мастерские | 0.21 |

| подвал | 92 | Коридор | 0.19 |

| подвал | 93 | Лестничный марш левый | 0.15 |

| подвал | 94 | Тупик | 0.18 |

| подвал | 95 | Мастерские | 0.13 |

| подвал | 96 | Кабинет | 0.15 |

Радиационная карта школы полостью соответствует нормативам РФ. Во время съёмки на было зафиксировано ни одного отклонения.

Глава 2. Определение качества воды в местах подачи в школу

Содержание взвешенных частиц [37]

Этот показатель качества воды определяют путем фильтрования определенного объема воды через бумажный фильтр и последующего высушивания осадка на фильтре в сушильном шкафу до постоянной массы.

Для анализа берут 500-1000 мл воды. Фильтр перед работой взвешивают. После фильтрования осадок с фильтром высушивают до постоянной массы при 105° С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Весы должны обладать высокой чувствительностью, лучше использовать аналитические весы.

ПДК взвешенных частиц в питьевой воде 1000-1500 мг/дм3 в соответствии с СанПин РФ

Содержание взвешенных веществ в мг/л в испытуемой воде определяют по формуле:

(m1-m2) x 1000

_________________________

V

m1 - масса бумажного фильтра с осадком взвешенных частиц, г;

m2 - масса бумажного фильтра до опыта, г;

V - объем воды для анализа, л.

Результаты в мг/дм3 Таблица 3

| Точка отбора/номер пробы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Туалет 1 этаж | 300 | 325 | 157 | 427 | 255 |

| Туалет 2 этаж | 177 | 269 | 200 | 310 | 152 |

| Туалет 3 этаж | 354 | 358 | 211 | 235 | 325 |

| Столовая | 258 | 269 | 347 | 455 | 257 |

| Умывальники 1 этаж | 244 | 236 | 344 | 315 | 369 |

Выводы: Содержание взвешенных частиц соответствует нормативам ПДК РФ

Цветность [37]

Цветность природных вод обусловлена главным образом присутствием гуминовых веществ и комплексных соединений трехвалентного железа.

Количество этих веществ зависит от геологических условий, водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников в бассейне реки.

Цветность воды определяют визуально, сравнивая с растворами имитирующими цветность природных вод.

ПДК цветности в питьевой воде 20-35 градусов в соответствии с СанПин РФ

Готовят два раствора.

Раствор №1. Растворяют отдельно в дистиллированной воде 0,0875 г дихромата калия К2Сг207 и 2 г сульфата кобальта (II) семиводного CoS04 • 7Н20, затем их смешивают, прибавляют 1 мл концентрированной серной кислоты (плотностью 1,84 г/мл) и доводят в мерной колбе на 1 л дистиллированной водой до метки. Этот раствор соответствует цветности 500°.

Раствор №2. 1 мл концентрированной серной кислоты доводят дистиллиро-ванной водой до 1 л. Смешивая растворы 1 и 2 в соотношениях, указанных в табл. 1, готовят шкалу цветности.

Шкала цветности из дихромата калия и сульфата кобальта

Таблица 4

| Раствор | Градусы цветности |

| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

| №1, мл | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

| №2, мл | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 |

При визуальном определении в прозрачный цилиндр из бесцветного стекла с ровным дном наливают 100 мл исследуемой, при необходимости профильтрованной, воды и, просматривая сверху на белом фоне, подбирают раствор шкалы с тождественной окраской.

Если исследуемая вода имеет цветность выше 80°, то ее предварительно разбавляют дистиллированной водой. Величину цветности в этом случае умножают на кратность разбавления.

При загрязнении водоема стоками промышленных предприятий вода может иметь окраску, не свойственную цветности природных вод. Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения окраска не должна обнаруживаться в столбике высотой 20 см, для водоемов культурно- бытового назначения - 10 см.

Результаты:

Таблица 5

| Точка отбора/номер пробы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Туалет 1 этаж

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Туалет 2 этаж

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Туалет 3 этаж

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Столовая

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Умывальники 1 этаж

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Выводы: Цветность питьевой и технической воды соответствует нормативам ПДК РФ

Прозрачность [37]

Прозрачность воды зависит от нескольких факторов: количества взвешенных частиц ила, глины, песка, микроорганизмов, от содержания химических веществ. Прозрачность характеризуется предельной глубиной, на которой еще виден специально опускаемый белый диск диаметром около 20 см (диск Секки). Самые прозрачные воды в Саргассовом море: диск виден до глубины 66,5 м. в мелких морях до 5-15 м. Прозрачность воды в реках в среднем 1-4,5 м.

Измеряют прозрачность воды различных водоемов с помощью диска Секки (можно взять фанерку размером 20x20 см с белой поверхностью, к которой прикреплен груз н веревка с метками на ней для определения глубины).

Опускают диск в воду с теневой стороны лодки и замеряют по меткам на веревке, на какой глубине диск скрылся из поля зрения. Затем диск поднимают и замечают глубину, на которой он стал виден. Среднее из этих отсчетов и будет показателем прозрачности воды, а метрах.

Мерой прозрачности может служить также высота столба воды (в см), при которой можно различить на белой бумаге стандартный шрифт с высотой букв 3,5 мм. Воду хорошо перемешивают и наливают в высокий цилиндре внутренним диаметром 2,5 см и дном из плоско отшлифованного стекла. Цилиндр устанавливают неподвижно над стандартным шрифтом на высоте 4 см. Просматривая шрифт сверху через столб воды и сливая или доливая воду в цилиндр, находят высоту столба воды, еще позволяющую читать шрифт.

Результаты: Таблица 6

| Точка отбора/номер пробы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Туалет 1 этаж | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ |

| Туалет 2 этаж | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ |

| Туалет 3 этаж | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ |

| Столовая | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ |

| Умывальники 1этаж | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ | 10см+ |

Выводы: Прозрачность питьевой и технической воды соответствует нормативам ПДК РФ

Запах [37]

Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые попадают в неё естественным путем и со сточными водами. Запах воды водоемов не должен превышать 2 баллов, обнаруживаемых непосредственно в воде или (для водоемов хозяйственно-питьевого назначения) после ее хлорирования. Определение основано на органолептическом исследовании характера и интенсивности запаха воды при 20 и 60 °С. По предлагаемой методике определяют характер и интенсивность запаха.

100 мл исследуемой воды при комнатной температуре наливают в колбу вместимостью 150-200 мл с широким горлом, накрывают часовым стеклом или притертой пробкой, встряхивают вращательным движением, открывают пробку или сдвигают часовое стекло и быстро определяют характер и интенсивность запаха. Затем колбу нагревают до 60°С на водяной бане и также оценивают запах.

По характеру запахи делятся на две группы:

Запахи естественного происхождения (от живущих в воде и отмерших организмов, от влияния почв и т.п.) находят по классификации, приведенной в табл. 2.

Характер и род запаха воды естественного происхождения

Таблица 7

| Характер запаха | Примерный род запаха |

| Ароматический | Огуречный, цветочный |

| Болотный | Илистый, тенистый |

| Гнилостный | Фекальный, сточной воды |

| Древесный | Мокрой щепы, древесной коры |

| Землистый | Прелый, свежевспаханной земли, глинистый |

| Плесневый | Затхлый, застойный |

| Рыбный | Рыбы, рыбьего жира |

| Сероводородный | Тухлых яиц |

| Травянистый | Скошенной травы, сена |

| Неопределенный | Не подходящий под предыдущие определения |

Интенсивность запаха воды

Таблица 8.

| Балл | Интенсивность запаха | Качественная характеристика |

| 0 | Никакой | Отсутствие ощутимого запаха |

| 1 | Очень слабая | Запах, не поддающийся обнаружению потребителем, но обнаруживаемый в лаборатории |

| 2 | Слабая | Запах, не привлекающий внимания потребителя, но обнаруживаемый, если на него обратить внимание |

| 3 | Заметная | Запах, легко обнаруживаемый и дающий повод относиться к воде с неодобрением |

| 4 | Отчетливая | Запах, обращающий, на себя внимание и делающий воду непригодной для питья |

| 5 | Очень сильная | Запах настолько сильный, что вода становится непригодной для питья |

Запахи искусственного происхождения (от промышленных выбросов, для питьевой воды - от обработки воды реагентами на водопроводных сооружениях и т.п.) называются по соответствующим веществам: хлорфенольный, камфорный, бензиновый, хлорный и т.п.

Интенсивность запаха также оценивается при 20 и 60 °С по 5-балльной системе согласно табл. 3.

Запах воды следует определять в помещении, где воздух не имеет постороннего запаха. Желательно, чтобы характер и интенсивность запаха отмечали несколько исследователей.

Результаты: таблица 9

| Точка отбора/номер пробы | Характер и интенсивность запаха |

|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Туалет 1 этаж | нет | нет | нет | нет | нет |

| Туалет 2 этаж | нет | нет | нет | нет | нет |

| Туалет 3 этаж | нет | нет | нет | нет | нет |

| Столовая | нет | нет | нет | нет | нет |

| Умывальники 1этаж | нет | нет | нет | нет | нет |

Выводы: Запах питьевой и технической воды соответствует нормативам ПДК РФ

Вкус и привкус воды [37]

Вкус и привкус воды, обнаруживаемые непосредственно в воде (или для водоемов хозяйственно-питьевого назначения после хлорирования), не должны превышать 2 баллов.

Вкус и привкусы оценивают как качественно, так и количественной по интенсивности в баллах. Различают четыре вида вкуса: соленый, горький, сладкий, кислый.

Остальные вкусовые ощущения называют привкусами: хлорный, рыбный, металлический и т.п. Интенсивность вкуса и привкуса определяют по 5-балльной шкале так же, как и запах.

Вкус и привкус определяют в сырой воде при комнатной температуре и 60°С. В воде открытых водоемов и источников, сомнительных в санитарном отношении вкус воды устанавливают только после ее кипячения.

При исследовании в рот набирают 10-15 мл воды, держат несколько минут (не проглатывать!) и определяют характер и интенсивность привкуса.

Результаты: Вода в школе не имеет определенного вкуса и запаха, что соответствует нормам СанПин РФ

Выводы: Вода в школе не имеет определенного вкуса и запаха, что соответствует нормам СанПин РФ

Водородный показатель (рН)

Питьевая вода должна иметь нейтральную реакцию (рH около 7). Величина рH воды водоемов хозяйственного, питьевого, культурно-бытового назначения регламентируется в пределахПДК рН= 6,5-8,5 в соответствии с нормами СанПин РФ. В большинстве природных вод водородный показатель соответствует этому значению и зависит от соотношения концентраций свободного диоксида углерода и гидрокарбонат-иона. Более низкие значения рH могут наблюдаться в кислых болотных водах за счет повышенного содержания гуминовых и фульвокислот. Летом при интенсивном фотосинтезе рH может повышаться до 9. На величину рH влияет содержание карбонатов, гидроксидов, солей, подверженных гидролизу, гуминовых веществ и др.

В результате происходящих в воде химических и биологических процессов и потерь углекислоты рH воды может быстро изменяться, поэтому его следует определять сразу же после отбора пробы, желательно на водоеме.

Оценивать величину рH можно разными способами.

Приближенное значение рH. В пробирку наливают 5 мл исследуемой воды, 0,1 мл универсального индикатора, перемешивают и по окраске

раствора оценивают величину рН:

розово-оранжевая – рН около 5,

светло-желтая – 6,

светло-зеленая – 7,

зеленовато-голубая -8.

рН можно определить с помощью универсальной индикаторной бумаги, сравнивая ее окраску со шкалой.

Наиболее точно значение рН можно определить на рН – метре или по шкале набора Алямовского.

Результаты: таблица 10

| Точка отбора/номер пробы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Туалет 1 этаж | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |

| Туалет 2 этаж | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |

| Туалет 3 этаж | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |

| Столовая | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |

| Умывальник 1 этаж | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |

Выводы: рН питьевой и технической воды соответствует нормативам ПДК РФ

Определение хлоридов [37, 38]

ПДК хлоридов в водоемах-источниках водоснабжения допускается до 350 мг/л в соответствии с СанПин РФ.

В поверхностных водах количество хлоридов зависит от характера: пород, слагающих бассейны, и варьирует в значительных пределах - от десятых долей до тысячи миллиграммов на литр. В реках северной части России хлоридов обычно немного, не более 10 мг/л, в южных районах эта величина повышается до десятков и сотен мг/л. Много хлоридов попадает в водоемы со сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Этот показатель весьма важен при оценке санитарного состояния водоема.

Качественное определение с приближенной количественной оценкой.

В пробирку отбирают 5 мл исследуемой воды и добавляют 3 капли 10%-ного раствора нитрата серебра. Приблизительное содержание хлоридов определяют по осадку или помутнению в табл.4.

Определение содержания хлоридов

Таблица 11.

| Осадок или помутнение | Концентрация хлоридов, мг/л |

| Опалесценция или слабая муть | 1—10 |

| Сильная муть | 10-50 |

| Образуются хлопья, но осаждаются не сразу | 50-100 |

| Белый объемистый осадок | Более 100 |

Количественное определение хлоридов.

Хлориды определяют титрованием пробы анализируемой воды нитратом серебра в присутствии хромата калия как индикатора. Нитрат серебра дает с хлорид-ионами белый осадок, а с хроматом калия - кирпично-красный осадок хромата серебра. Из образовавшихся осадков меньшей растворимостью обладает хлорид серебра. Поэтому лишь после того, как хлорид-ионы будут связаны, начинается образование красного хромата серебра. Появление слабо-оранжевой окраски свидетельствует о конце реакции. Титрование можно проводить в нейтральной или слабощелочной среде. Кислую анализируемую воду нейтрализуют гидрокарбонатом натрия.

В коническую колбу помещают 100 мл исследуемой воды, прибавляю 1 мл 5%-ного раствора хромата калия и титруют 0,05 н. раствором нитрата серебра при постоянном взбалтывании до появления слабо-красного окрашивания.

Содержание хлоридов (X) в мг/л вычисляют по формуле; |

Х= 1,773 х V x 1000 / 100

где 1,773 - масса хлорид-ионов (мг), эквивалентная 1 мл точно 0,05 н. раствора нитрата серебра;

V - объем раствора нитрата серебра, затраченного на титрование, мл.

Результаты: таблица 12

| Точка отбора/номер пробы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Туалет 1 этаж | 56.8 | 55.2 | 51.3 | 52.8 | 57.4 |

| Туалет 2 этаж | 70.9 | 82.3 | 71.3 | 77.4 | 84.5 |

| Туалет 3 этаж | 67.6 | 55.8 | 58.7 | 78.2 | 66.8 |

| Столовая | 57.9 | 52.1 | 58.8 | 59.7 | 57.8 |

| Умывальник 1 этаж | 67.9 | 78.9 | 69.4 | 58.4 | 69.3 |

Выводы: рН питьевой и технической воды соответствует нормативам ПДК РФ

Определение жёсткости воды [10, 37]

ПДК жесткости в водоемах-источниках водоснабжения допускается до 7-10мг-экв /л в соответствии с СанПин РФ. Различают общую, временную и постоянную жесткость воды. Общая •жесткость обусловлена главным образом присутствием растворенных соединений кальция и магния в воде. Временная жесткость иначе называется устранимой или карбонатной. Она обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния. Постоянная (некарбонатная) жесткость вызвана присутствием других растворимых солей кальция и магния.

Общая жесткость варьирует в широких пределах в зависимости от типа пород и почв, слагающих бассейн водосбора, а также от сезона года. Величина общей жесткости в источниках централизованного водоснабжения допускается до 7 ммоль экв./л, в отдельных случаях по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы — до 10 ммоль экв./л.

При жесткости до 4 ммоль экв./л вода считается мягкой; 4-8 ммоль экв /л - средней жесткости; 8-12 ммоль экв./л - жесткой; более 12 ммоль экв./л - очень жесткой.

Методами химического анализа обычно определяют общую жесткость (Жо) и карбонатную (Жк), а некарбонатная (Жн) рассчитывается как разность Ж0 - Жк.

Определение общей жесткости воды комплексонометрическим методом [37].

Принцип метода. Трилон Б (комплексон III) - двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты образует с катионами металлов растворимые в воде внутрикомплексные соединения. Эти комплексы обладают различной прочностью и образуются при определенных значениях pH.

К числу катионов, с которыми трилон Б образует комплексы, относятся катионы кальция, магния, меди марганца, кадмия, никеля, двух- и трех-валентного железа, алюминия и др.

В качестве индикаторов для определения кальция и магния могут быть взяты эриохром черный Т и хромовый темно-синий.

1. Титрованный раствор трилона Б. При жесткости воды выше 20 ммоль экв./л пробу титруют 0,1 н. раствором комплексона, при жесткости 0,5-20 ммоль экв./л следует пользоваться 0,05 н. раствором и при жестко сти ниже 0,5 ммоль экв./л - 0,01 н. раствором.

Для приготовления растворов комплексона III (трилона Б) берут следующие навески: для 0,1 н. раствора -18,6 г, для 0,05 н. - 9,3 г, для 0,01 н - 1,86 г. Навески растворяют в дистиллированной воде и фильтруют, если раствор получается мутным. Затем объем раствора доводят до 1 л. Для установления точной концентрации раствора трилона Б применяют различные объемы 0,01 н. раствора сульфата магния, приготовленного из фиксанала. Для установления титра 0,1 н. раствора трилона Б берут 100 мл раствора сульфата магния, 0,05 н. - 50 мл и 0,01 н. - 10 мл. Объем взятого раствора соли магния доводят дистиллированной водой до 100 мл, добавляют 5 мл аммиачного буфера, 5-7 капель индикатора хромового темно-синего или эриохрома черного Т и медленно титруют раствором трилона Б при интенсивном перемешивании до отчетливого изменения цвета раствора.

Поправочный коэффициент для приведения трилона Б к данной нормальности вычисляют по формуле:

К= 10/V,

где К - поправочный коэффициент 0,01 н. раствора соли магния (коэффициент сантинормальности при точно 0,01 н. раствора К = 1);

V - расход трилона Б на титрование, мл.

2. Буферный раствор. 20 г хлорида аммония (х.ч.) растворяют в дистиллированной воде, добавляют 100 мл 25%-ного раствора аммиака и доводят до 1 л дистиллированной водой.

3. Растворы индикатора. Эриохром черный Т и хромовый темно - синий: 0,5 г одного из индикаторов растворяют в 20 мл аммиачного буфера и доводят до 100 мл этиловым спиртом. Раствор индикатора можно хранить не более 10 суток. Вместо раствора индикатора удобно употреблять смесь индикаторов с хлоридом натрия: приготовляют смешением и тщательным растиранием 0,5 г эриохрома черного Т со 100 г хлорида натрия. Преимущество индикаторной смеси перед раствором индикатора в том, что индикаторная смесь при хранении не портится.

4. Выполнение анализа. Для определения общей жесткости воды берут пипеткой 100 мл анализируемой воды (прозрачной), переносят ее в колбу (лучше коническую) емкостью 250-300 мл, добавляют 5 мл аммиачного буферного раствора и 7-8 капель раствора эриохрома черного Т (или размером с 1,5-2 спичечные головки сухой индикаторной смеси). Пробу титруют раствором трилона Б до изменения окраски из красной в фиолетовую. Титрование проводят медленно, непрерывно перемешивая анализируемую пробу воды.

Жесткость воды в ммоль-экв./л рассчитывают по формуле:

Ж общ = V2 x K x Ch x 100 / V1,

где V1, - объем пробы воды, взятый для анализа, мл;

Сн — нормальность раствора трилона Б;

V2 - объем израсходованного на титрование раствора трилона Б, мл;

К поправочному коэффициенту для приведения концентрации трилона Б к точной нормальности.

Примечание. Жесткость воды, загрязненной маслами, можно определить только с индикатором хромом темно-синим. Кислые воды следует предварительно нейтрализовать. Раствор трилона Б устойчив и сохраняется без изменения концентрации 3-4 месяца.

При отсутствии набора реактивов для определения жесткости воды определение можно провести спиртово-мыльным методом.

Результаты: Таблица 13

| Точка отбора/номер пробы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Туалет 1 этаж | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |

| Туалет 2 этаж | 2.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |

| Туалет 3 этаж | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.3 |

| Столовая | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |

| Умывальники 1 этаж | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 3.1 |

Выводы: жесткость питьевой и технической воды соответствует нормативам ПДК РФ.

Окисляемость

Окисляемость - общее количество содержащихся в воде восстановителей (неорганических и органических), реагирующих с сильными окислителями (например, дихроматом, перманганатом и др.). Результаты определения окисляемости одной и той же воды с помощью различных окислителей обычно неоднозначны из-за неодинаковой степени окисления веществ, присутствующих в воде. Это зависит от свойств окислит концентрации, температуры, pH воды и т.п. Вместо термина «окисляемость» часто используется термин «потребление кислорода».

ПДК питьевой воды по перманганатной окисляемости согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» составляет 5,0-7,0 мг/дм3.

Все методы определения окисляемости условны, а получаемые результаты сравнимы только в том случае, когда точно соблюдаются все условия проведения анализа.

Результаты определения окисляемости приводят в миллиграммах кислорода на 1 л воды (мг кислорода/л).

Наиболее полное окисление достигается дихроматом калия, поэтому дихроматную окисляемость нередко называют «химическим потреблением кислорода» (ХПК). Это основной способ определения окисляемости. Большинство соединений окисляется при этом на 95-100%. Нормативы ХПК воды водоемов хозяйственно-питьевого водопользования -15 мг кислорода/л, культурно-бытового - 30 мг кислорода/л.

Дихроматный метод недоступен для школ из-за отсутствия соответствующих реактивов. Более доступным является перманганатныий метод (метод Кубеля). Перманганат как окислитель может окислять как в кислой, так и в щелочной средах. При малом содержании хлоридов окисление ведут в кислой среде, при повышенном (более 300 мг/л хлорид-ионов)-в щелочной.

У нас среда была нейтральная, поэтому мы проводили определение в нейтральной водной среде.

Определение окисляемости .Метод основан на способности перманганата калия окислять различные вещества. Так как степень окисления зависит от условий, при которых ведется определение, для получения достоверных результатов, сравнимых между собой, строго придерживаются приводимых ниже указаний относительно количества добавляемых растворов, времени кипячения и температуры раствора при титровании.

При небольшой окисляемости воды (до 10 мг кислорода/л) для определения достаточно взять 100 мл воды, если же окисляемость испытуемой воды, по предварительным данным, выше 10 мг кислорода/л, воду необходимо разбавить в соответствующее число раз дистиллированной водой. При большой цветности (выше 40°) воду тоже разбавляют дистиллированной водой.

Ход определения. В коническую колбу на 200-250 мл наливают пипеткой 100 мл испытуемой воды. Прибавляют 5 мл раствора серной кислоты (1:3) и ставят на нагревательный прибор. При начале кипения (появление первых пузырьков) в пробу добавляют точно 10 мл 0,01 М раствора перманганата калия. После этого пробу кипятят на малом огне 10 мин.

Для равномерного кипения рекомендуется поместить в колбу несколько стеклянных капилляров, запаянных с одного конца. Колбу при кипячении прикрывают стеклянной воронкой. Если во время кипячения исследуемая вода обесцветилась или потеряла розовую окраску, определение надо повторить, разбавив ее дистиллированной водой.

По окончании кипячения пробу снимают с огня и в нее добавляют из бюретки точно 10 мл 0,01 н. раствора С2Н204 (щавелевой кислоты). Обесцветившуюся горячую жидкость дотитровывают 0,01 н. раствором КМnО4 до появления слабо-розового оттенка.

Нормальность раствора КМnО4 проверяют одновременно с анализом.

В только что оттитрованную пробу, имеющую температуру около 50-60°С, прибавляют 10 мл 0,01 н. раствора щавелевой кислоты и титруют раствором перманганата калия до появления слабо-розовой окраски. Поправку к титру 0,01 н. раствора КМnО4 определяют из соотношения

K=10/n,

где К - поправка на 0,01 н. раствор КМnО4;

10 - объем раствора щавелевой кислоты, мл;

n- объем раствора перманганата калия, мл.

Вычисление результатов. Окисляемость воды определяют по формуле:

Окисляемость (мг кислорода/л)=V2 x 0,08 x K x 1000 / V1,

где V1 - объем исследуемой воды, мл;

V2 - объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование избытка щавелевой кислоты, мл;

0,08 - количество кислорода, соответствующее 1 мл 0,01 н. раствора перманганата калия, мг;

К - поправка на 0,01 н. раствора КМnО4,.

Определение поправки на дистиллированную воду.

При разведении испытуемой воды дистиллированной при подсчете окисляемости вводят поправку на дистиллированную воду. Для этого проводят все определения со 100 мл дистиллированной воды совершенно так же, как и с исследуемой водой. Объем раствора перманганата калия (в мл), пошедший на окисление дистиллированной воды, при расчете окисляемости вычитают из объема раствора КМnО4, израсходованного на окисление пробы.

Формула для расчета следующая:

Окисляемость (мг кислорода/л)=V2 – V3 x 0,08 x K x 1000 / V1,

где все обозначения прежние, а V3 – объем раствора перманганата, прошедшего на окисление дистиллированной воды (мл).

Качественное определение с приближенной количественной оценкой.

5 мл исследуемой воды (предварительно отфильтрованной) прилить в пробирку, добавить 0,3 мл раствора серной кислоты (1:3) и 0,5 мл 0,01 н. раствора перманганата калия. Смесь перемешать, оставить на 20 мин. По цвету раствора оценить величину окисляемости табл. 14

Ориентировочная величина окисляемости

Таблица 14.

| Окраска пробы воды | Окисляемость, мг/л |

| Ярко-лилово-розовая | 1 |

| Лилова-розовая | 2 |

| Слабо-лилово-розовая | 4 |

| Бледно- лилово-розовая | 6 |

| Бледно-розовая | 8 |

| Розово-желтая | 12 |

| Желтая | 16 |

Результаты:

| Точка отбора/номер пробы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Туалет 1 этаж | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Туалет 2 этаж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Туалет 3 этаж | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| Столовая | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

| Умывальники 1 этаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод: окисляемость питьевой и технической воды соответствует нормативам ПДК РФ

Заключение

Здание нашей школы соответствует санитарным нормам. В школе светло, тепло, свежо, не влажно, нет посторонних шумов много цветов.

По результатам определения можно сказать, что радиационный фон ниже в хорошо проветриваемых помещениях.

По цвету.запаху, прозрачности,рН, хлоридам и жесткости вода соотвествует санитарным нормам.

Территория школьного двора не нуждается в дополнительном культурном озеленении.

Далее мы планируем провести определение нитратов, нитритов, азота аммонийного, поверхностно –активные вещества, нефтепродукты, фенолы, кроме того, планируем исследовать микробиологические показатели, а так же общую альфа и бета активность воды.

Все данные наших исследований, собираются в отдельный банк и будут накапливаться и анализироваться.

Работа будет продолжаться.

Список литературы

1. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации. Государственные санитарно-эпидемиологический правила и нормативы. 2.6.1.Ионизирующее излучение и радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. 24.11.2006 г.)

3. «Об охране окружающей среды» Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002г. (ред. 05.02.2007г.)

4. Основные Санитарные Правила Обеспечения Радиационной Безопасности (ОСПОРБ -99)

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

7. Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие /Под ред. Т.Я. Ашихминой. – М.: АГАР, 2000.

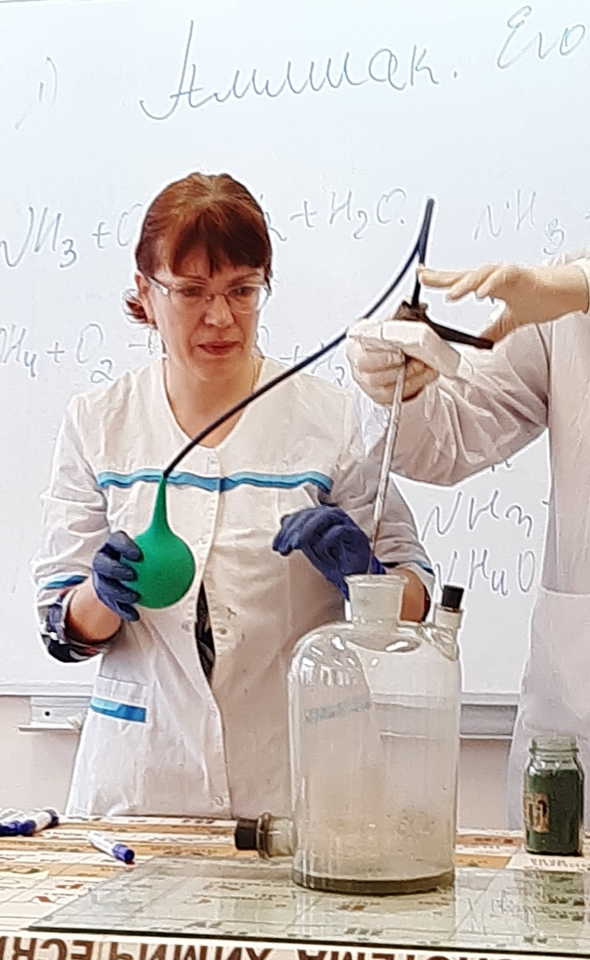

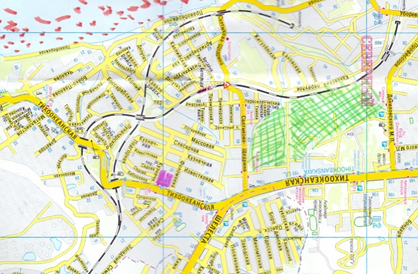

Приложение

|  |  |

| ФОТО 1 | ФОТО 2 |

|  |  |

| ФОТО 3 | ФОТО 4 |

|  |  |

| ФОТ О 5 | ФОТО 6 |

|  |  |

| ФОТО 7 | ФОТО 8 |

|  |  |

| ФОТО 9 | ФОТО 10 |

|  |  |

| ФОТО 11 | ФОТО 12 |

|  |  |

| ФОТО 16 | ФОТО 17 |

|  |  |

| ФОТО 18 | ФОТО 19 |

|  |  |

| ФОТО 20 | ФОТО 21 |