Круглый стол

Методический диалог

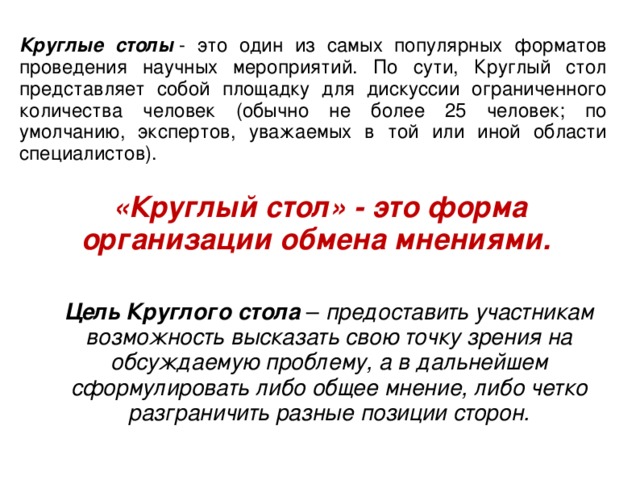

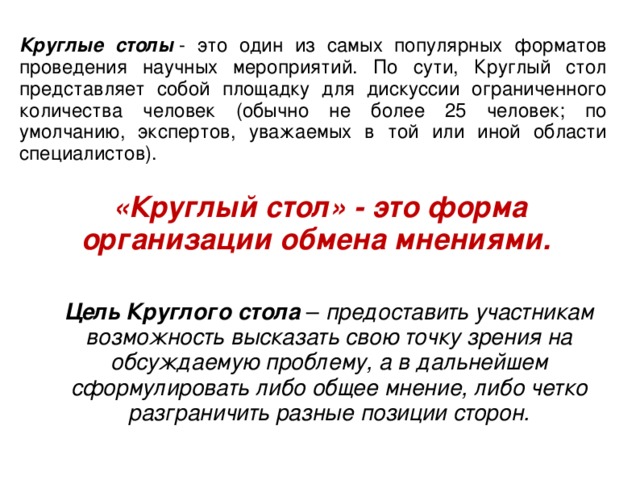

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов).

«Круглый стол» - это форма организации обмена мнениями.

Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон.

«Методический диалог».

В рамках такой формы Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое домашнее задание.

Методический диалог ведется по определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами слушателей.

Движущей силой диалога является культура общения и активность слушателей.

Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства.

В заключение делается вывод по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.

Методическая тема кафедры

. Профессиональная деятельность педагога в условиях перехода на ФГОС основного общего образования.

Методический диалог

Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла в условиях введения новых стандартов

Какие задачи стоят перед нами в этот переходный период?

Наши задачи

Первый круг задач связан с обеспечением понимания ключевых идей и принципов ФГОС, специфических задач учителя-гуманитария , направленных на изменение, совершенствование своей педагогической деятельности в соответствии с современным государственным заказом, с пониманием специфики компетентностного и деятельностного аспектов содержания стандарта применительно к преподаванию школьных курсов.

Второй круг задач связан с овладением и совершенствованием учителем-гуманитарием образовательных технологий, отвечающих целям и задачам реализации ФГОС; с формированием умений в коллективной и самостоятельной деятельности разрабатывать планы уроков и рабочие программы.,

Третий круг задач связан с умением осуществлять рефлексивный анализ, диагностику и мониторинг результатов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и спецификой учебных предметов; осмыслять, анализировать смысл деятельности учителя и ученика с точки зрения задач развития предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий и компетенций субъектов обучения в рамках предметов «Русский язык» и «Литература», „История“ и „Обществоведение“, а также метапредметных курсов .

Что мы знаем о ФГОС?

Уровни усвоения образовательных программ по гуманитарным предметам

Личностный уровень отражает готовность и способность учащихся к саморазвитию и самопределению, выбор ценностных установок, определяет жизненную и социальную адаптацию, формирование целостного мировоззрения, так называемых «духовных скреп» - милосердия, сочувствия, сострадания, поддержки, ВЗАИМОПОМОЩИ И Т.Д.

Предметный уровень определяется предметными знаниями, умениями и компетенциями, формированием научного типа мышления, научными представлениями о ключевых теориях, владением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Метапредметный уровень связан с владением учащимися универсальными учебными действиями, владением национальными и общекультурными кодами, пониманием моделей и картин мира, умением самостоятельно учиться и нацелен на перспективу дальнейшего непрерывного образования.

Требования к уроку

Объявление темы урока

Традиционный урок

Учитель сообщает учащимся

Сообщение целей и задач

Урок современного типа

Учитель формулирует и сообщает учащимся, чему должны научиться

Планирование

Формулируют сами учащиеся

Учитель сообщает учащимся, какую работу они должны выполнить, чтобы достичь цели

Практическая деятельность учащихся

Формулируют сами учащиеся , определив границы знания и незнания

Осуществление контроля

Под руководством учителя учащиеся выполняют ряд практических задач (чаще применяется фронтальный метод организации деятельности)

Планирование учащимися способов достижения намеченной цели

Учитель осуществляет контроль за выполнением учащимися практической работы

Осуществление коррекции

Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный методы)

Учитель в ходе выполнения и по итогам выполненной работы учащимися осуществляет коррекцию

Оценивание учащихся

Учащиеся осуществляют контрол ь (применяются формы самоконтроля, взаимоконтроля)

Итог урока

Учитель осуществляет оценивание учащихся за работу на уроке

Учащиеся формулируют затруднения и осуществляют коррекцию самостоятельно

Учитель выясняет у учащихся, что они запомнили

Учащиеся дают оценку деятельности по её результатам (самооценивание, оценивание результатов деятельности товарищей)

Домашнее задание

Проводится рефлексия

Учитель объявляет и комментирует (чаще – задание одно для всех)

Учащиеся могут выбирать задани е из предложенных учителем с учётом индивидуальных возможностей

Каким образом включить ученика в образовательный процесс?

Только

с помощью

действия

Как помочь его

самоопределению ?

Системно-деятельностный подход

развитие личности учащегося на основе освоения

универсальных способов деятельности.

Основная педагогическая задача:

организация условий, инициирующих детское действие

Ради чего учить ?

Ценности

образования

Как учить?

Обновление

технологий

образования

Чему учить?

обновление

содержания

образования

Разработка системы нормативов и выбор объектов нормрования определяются новым пониманием стандарта общего образования, в котором основной акцент переносится с содержания на результаты образования. Поэтому при разработке как Требований стандарта, так и документов, обеспечивающих его реализацию, должны быть заданы рамки не только для изучаемого учебного материала, но и основные способы учебных действий , посредством которых дети осваивают данный учебный материал.

Иными словами, наряду с традиционным вопросом «Чему учить?», по мнению разработчиков, важнейшим становится вопрос «Как учить?» или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: “ Чему мне нужно научиться? ” и “Как мне этому научиться?” . (Слайд 6)

Отличительные особенности ФГОС

Изменение в требованиях к результатам

Стандарт 2004г. Стандарт II поколения

знать личностные

уметь ЗУН метапредметные УУД

использовать предметные

По каким бы стандартам ни учился ребенок,

наши любовь и внимание необходимы ему, чтобы он был счастлив, успешен в учебе.

Какие трудности возникают при достижении предметных результатов в усвоении гуманитарных наук?

Современный школьник…какой он?

Влияние особенностей современных школьников на их познавательную мотивацию.

- Современные дети выросли в условиях изменившейся социокультурной среды, которая характеризуется принципиально новыми чертами и особенностями. Современные школьники обладают рядом особенностей, которые влияют на развитие их познавательной мотивации.

- Для современного школьника является характерным стремление к реальной самостоятельности, к самопознанию. Важным качеством современных учащихся является более сильное ощущение своего «Я» в мире. Поэтому для развития познавательной мотивации современных учащихся важна работа в атмосфере диалога и сотрудничества учителя и учеников, регулярная самооценка и самоконтроль учащимися своей деятельности. .

3. Сегодня подростки имеют доступ к небывало широкому объему информации. Они проявляют искушенность в технике , прекрасно ориентируются в новых технологиях.

4. В связи с этим важно участие школьников в учебной и внеучебной деятельности, требующей использование компьютерных технологий (например, создание мультимедийных презентаций по темам с последующей их защитой).

5. У современных учащихся возникает «клиповое мышление», требующее динамичной и дозированной подачи материала . Учитывая особенности мышления современных школьников, преимущество будут получать короткие циклы занятий и тренингов с обязательными межпредметными связями .

6. Память детей стала хуже . Виной тому почти поголовная компьютеризация и смена принципов работы СМИ в 1990-х — 2000-х. Карты памяти и жесткие диски, а также доступ в Интернет чуть не с наручных часов автоматически отменили необходимость надолго запоминать формулы и правила, заучивать поэмы или прозаические отрывки. Газеты, журналы, сайты и телепрограммы дробят и без того простые тексты на главки и нарезки, «клиповое мышление» пришло на смену понятийному (словесно-логическому) — теперь дети учатся не сопоставлять и применять полученные знания на практике, а презентовать как собственный успех только то, что удалось быстро выхватить из контекста.

7. Индивидуальный прагматизм очень быстро завоевывает позиции в сознании подростков. Поэтому важно, чтобы в результате своей учебной деятельности учащиеся получали конкретный результат, продукт , который в дальнейшем может иметь практическое применение

8. За прошедшее десятилетие достаточно кардинально меняется позиция учащихся в отношении учебной деятельности. Так как происходит падение значимости знаниевых аспектов, учащимся необходимо видеть практическую значимость знаний , иметь возможность использовать личностный опыт на уроках и во внеурочной деятельности.

9. Сложности в реальном общении — тоже не последнее отличие современного школьника, и опять же, дело в Интернете и отставании социальной инфраструктуры (в меньшей степени, но в том числе и на Западе). Сетевые игры, социальные сети, форумы при расформировании дворовых клубов, кружков в Домах молодежи, преобразования подростковых спортсекций в фитнес-клубы, все сыграло негативную роль.

10. Выросло недоверие к учителям и взрослым вообще. Конфликт отцов и детей — старая тема, но сегодня подросток вполне готов пользоваться плодами и завоеваниями родителей, только так, чтобы ответственность за это была минимальной. Деньги как главный критерий преуспевания, «личного успеха», стали фактором первичной оценки человека. Мало зарабатывающий учитель не может при таких условиях быть авторитетом.

11. Снижение двигательной активности (а дети и подростки все больше времени проводят за компьютером) и ухудшение экологической обстановки привели к росту хронических заболеваний. Выясняется это часто после школы, так как ежегодная диспансеризация, а тем более ежемесячные медосмотры также проводятся из рук вон плохо. А в школе проблемы со здоровьем сказываются на работоспособности и снижении успеваемости.

12. Снижение грамотности и ухудшение навыков ручного письма шагают параллельно с распространением и освоением компьютеров. Если в начальной школе еще какое-то значение имеет аккуратность в прописях, то классу к пятому, особенно без должного контроля со стороны как учителей, так и родителей, почерки учащихся напоминают почерки врачей: произвольно соединенные едва-едва узнаваемые литеры. Встроенные в текстовые редакторы, браузеры и смартфоны освободили детей от необходимости писать грамотно и внимательно.

13. Сегодняшние старшие школьники серьезней подходят к выбору будущей профессии и раньше становятся самостоятельными . Если в советское время можно было при не поступлении в вуз отправиться в ученики на завод, в лаборанты, в помощники библиотекарей, немного задержаться в продвижении по комсомольской линии или даже сходить в армию и попробовать поступить после со скидками, то сегодняшние социальные лифты требуют высшего образования по соответствующему профилю, а армия вообще выпала из жизненных целей.

14. Педагогу, воспитывающему подростка, необходимо создавать благоприятные педагогические условия, чтобы он мог утвердиться как личность в системе человеческих отношений, свойственных миру взрослых. Это связано с обретением независимости в мнениях, суждениях, поступках; с самостоятельным определением своей позиции по волнующим взрослых проблемам; с участием в общественно полезной деятельности; с переживанием чувства собственной социальной значимости .

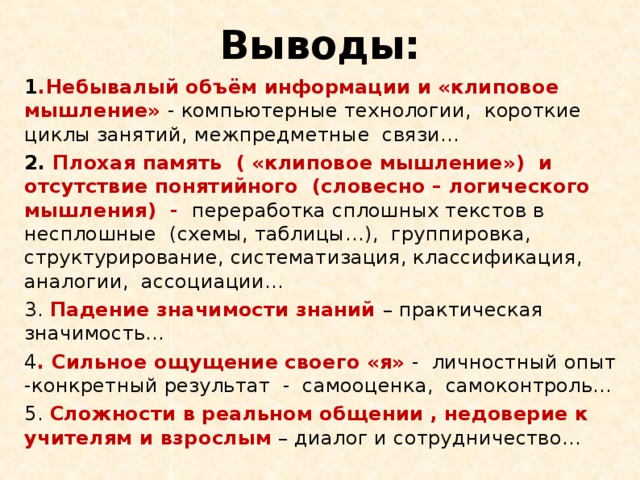

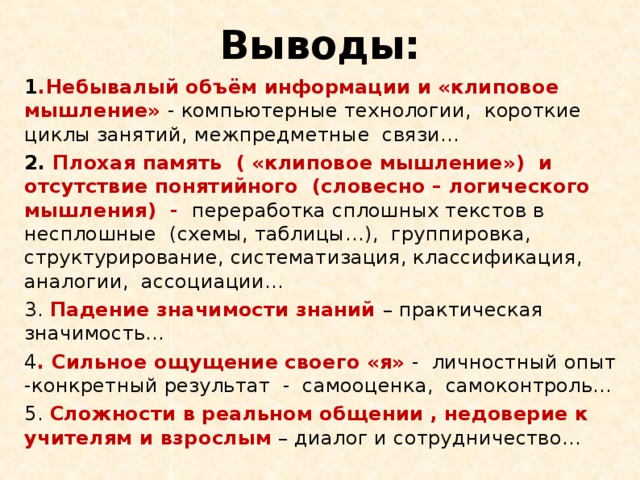

Выводы:

1 .Небывалый объём информации и «клиповое мышление» - компьютерные технологии, короткие циклы занятий, межпредметные связи…

2. Плохая память ( «клиповое мышление») и отсутствие понятийного (словесно – логического мышления) - переработка сплошных текстов в несплошные (схемы, таблицы…), группировка, структурирование, систематизация, классификация, аналогии, ассоциации…

3. Падение значимости знаний – практическая значимость…

4 . Сильное ощущение своего «я» - личностный опыт -конкретный результат - самооценка, самоконтроль…

5. Сложности в реальном общении , недоверие к учителям и взрослым – диалог и сотрудничество…

Как научить каждого?

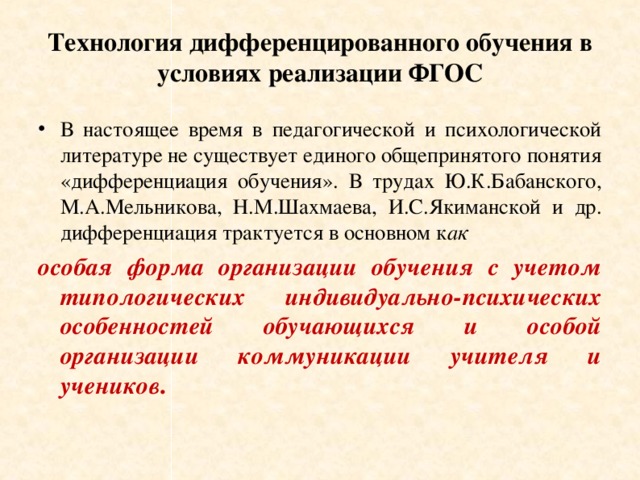

Технология дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС

- В настоящее время в педагогической и психологической литературе не существует единого общепринятого понятия «дифференциация обучения». В трудах Ю.К.Бабанского, М.А.Мельникова, Н.М.Шахмаева, И.С.Якиманской и др. дифференциация трактуется в основном к ак

особая форма организации обучения с учетом типологических индивидуально-психических особенностей обучающихся и особой организации коммуникации учителя и учеников .

Видеосюжет «Инфоурока»

- Вебинар «Технология дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС»

- http://infourok.ru/

Что мы знаем о памяти? Память – эта наша способность запоминать то, что видим, говорим, делаем, способность сохранять всё это и в нужный момент вспомнить, то есть узнать или воспроизводить то, что знаешь.

Виды памяти

По содержанию психической активности

По степени волевой регуляции

- Двигательная

- Образная

- Эмоциональная

- Слуховая

По продолжительности сохранения материала

- Непроизвольная

- Произвольная

- Иконическая (мгновенная)

- Кратковременная

- Долговременная

- Оперативная

- Генетическая

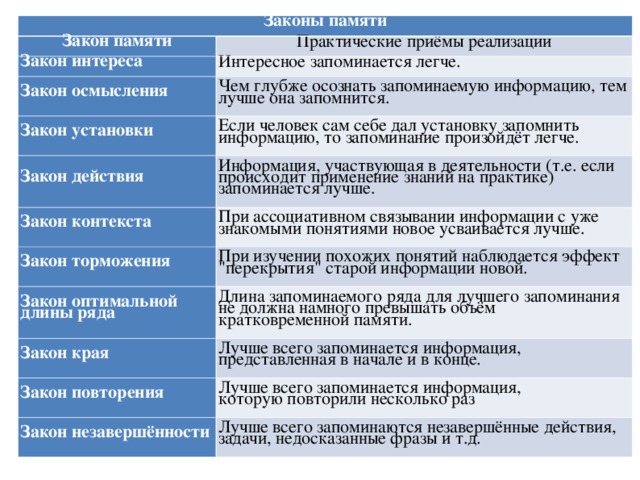

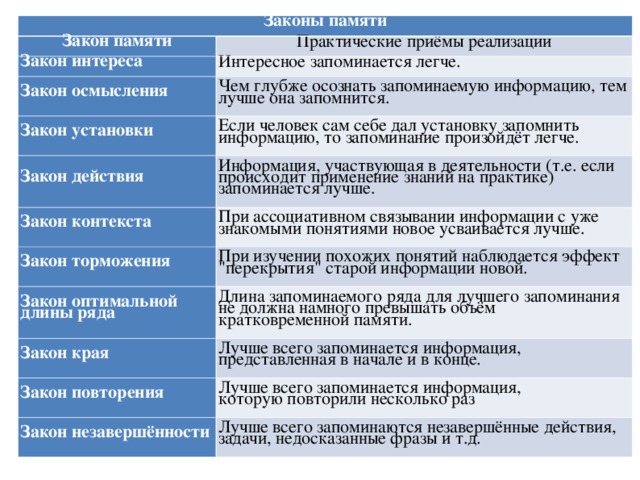

Законы памяти

Закон памяти

Практические приёмы реализации

Закон интереса

Интересное запоминается легче.

Закон осмысления

Чем глубже осознать запоминаемую информацию, тем лучше она запомнится.

Закон установки

Если человек сам себе дал установку запомнить информацию, то запоминание произойдёт легче.

Закон действия

Закон контекста

Информация, участвующая в деятельности (т.е. если происходит применение знаний на практике) запоминается лучше.

При ассоциативном связывании информации с уже знакомыми понятиями новое усваивается лучше.

Закон торможения

При изучении похожих понятий наблюдается эффект "перекрытия" старой информации новой.

Закон оптимальной длины ряда

Длина запоминаемого ряда для лучшего запоминания не должна намного превышать объём кратковременной памяти.

Закон края

Лучше всего запоминается информация, представленная в начале и в конце.

Закон повторения

Лучше всего запоминается информация, которую повторили несколько раз

Закон незавершённости

Лучше всего запоминаются незавершённые действия, задачи, недосказанные фразы и т.д.

Объём запоминаемой информации зависит от способа её получения

Речевой

15%

Зрительный

25%

Оба одновременно

65%

Эффективность учебно-воспитательной деятельности преподавателя

Словесные

10%-20%

(слышит)

Наглядные

50%

(видит)

Эффективность учебно-познавательной деятельности учащихся

Практические

90%

(делает сам)