Педагогическая деятельность:

В.Татлина, К.Малевича, П.Филонова

Выполнил: Янцен Я.Я

Татлин Владимир Евграфович

(1885—1953) — русский и советский живописец, график, дизайнер и художник театра, деятель таких художественных направлений, как футуризм и конструктивизм.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

- Родился 16 (28) декабря 1885 года. В 13 лет убежал из дома, жил случайными заработками, плавал юнгой в Турцию, помогал иконописцам и театральным декораторам.

- В 1902 поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но уже через год был отчислен «за неуспеваемость

- с 1905 по 1910 годы занимался в Пензенском художественном училище.

- В 1910-х участвовал в выставках таких объединений, как «Мир искусства», «Союз молодёжи», «Бубновый валет» и «Ослиный хвост».

- В 1913 году посетил мастерскую Пабло Пикассо.

- В 1915 году участвовал в легендарной Последней футуристической выставке 0.10, представив свои «контррельефы» (материальный подбор), объемные произведения, понимаемые как «беспредметные», построенные на сопоставлении различных материалов.

- В 1925—1927 — профессор в Киевском Художественном Институте.Среди учеников были ставшие впоследствии известными: И. Каракис и др.

- В 1927—1930 — профессор ВХУТЕИНа в Москве.

- В 1930—1940-х годах Татлин был вынужден работать как книжный художник и сценограф.

Скончался в Москве 31 мая 1953 года. Кремирован и захоронен в 106 секции колумбария Новодевичьего кладбища

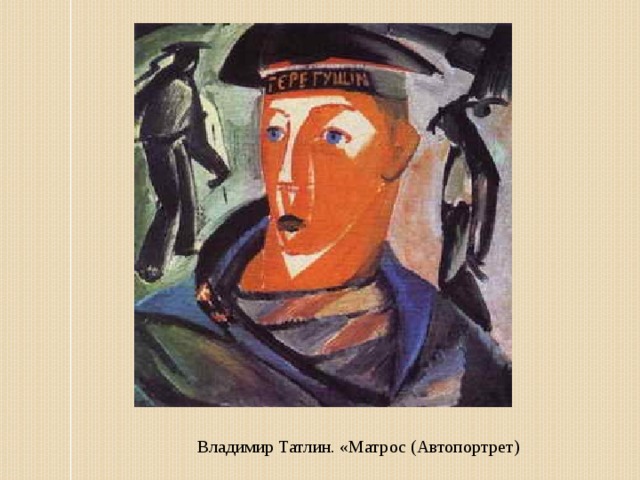

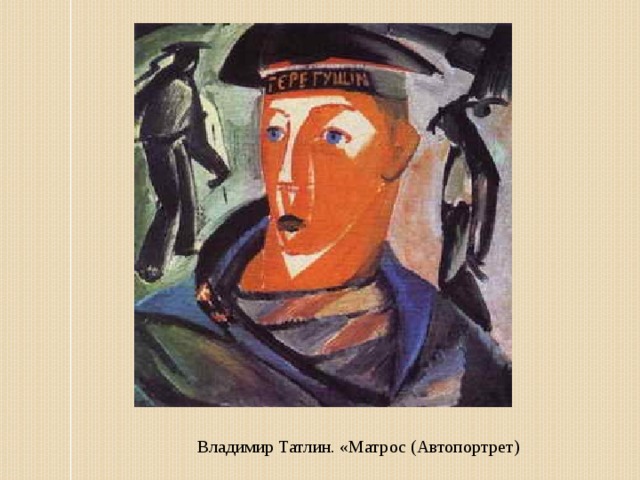

Владимир Татлин. «Матрос (Автопортрет)

На плакате: «Искусство мертво - Да здравствует машинное искусство Татлина»

Модель памятника III Интернационала (1919-20).

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- В постреволюционные годы Татлин активно занимался преподаванием: в московских Высших художественно-технических мастерских — Высшем художественно-техническом институте (Вхутемас — Вхутеин) и в Киевском художественном институте (1918–1930).

- В процессе его педагогической деятельности закладывались основы «производственного искусства», призванного, как это было изначально задано в контррельефах, создавать не образы вещей, а сами вещи, формирующие новый быт (сам он создавал лаконично-функциональные модели прозодежды, утвари и мебели).

- Венцом его проектной деятельности явился «Летатлин», летающий аппарат, который оказался технически непрактичным (он так и не взлетел), но предвосхитил принципы биодизайна, учитывающего внутренние законы живой природы, а также позволил человеку в советском коллективно-нормированном обществе почувствовать возможность индивидуального полета мечты.

На керамическом факультете он вёл занятия по проектированию предметов быта на базе своей дисциплины "Культура материала". Он увлёк студентов оригинальной концепцией формообразования. Татлина привлекали лишь те виды посуды, которые в наибольшей степени соприкасаются с рукой. Он отказывался от привычных ручек и вкладывал модель в ладонь.

Трамвай В

Рельеф

Угловой контррельеф

Летатлин (махолет). 1932. Дерево, металл, китовый ус.

Летатлин (махолет). 1932. Дерево, металл, китовый ус.

Прозодежда

Дизайн одежды

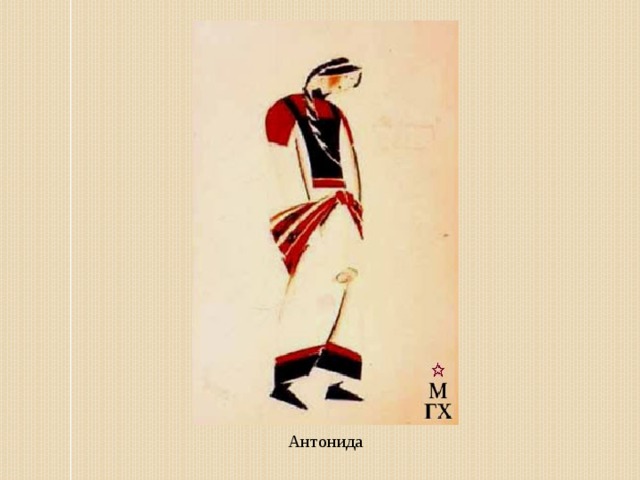

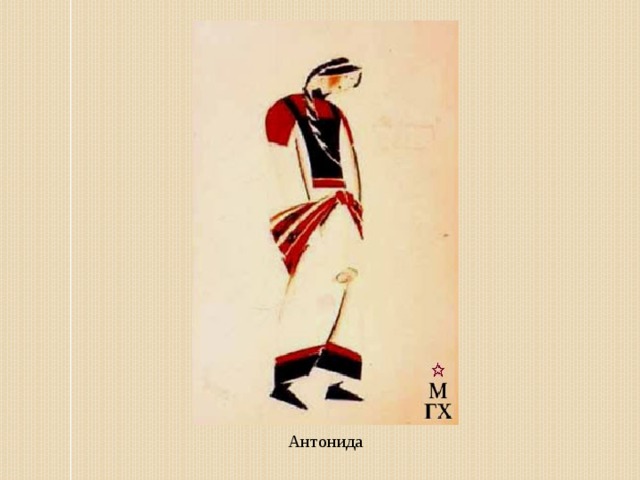

Антонида

Натурщица

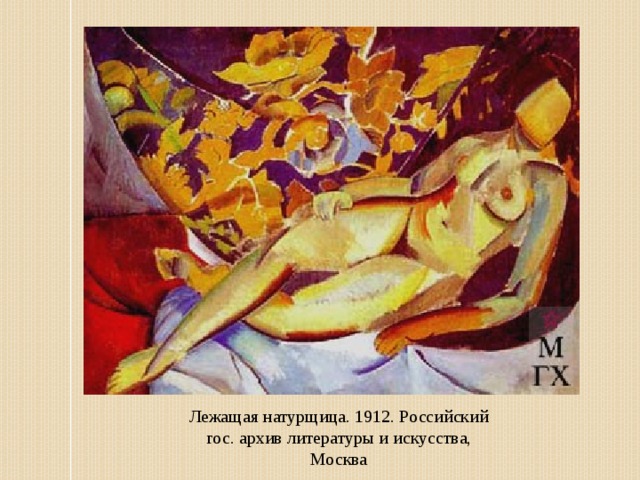

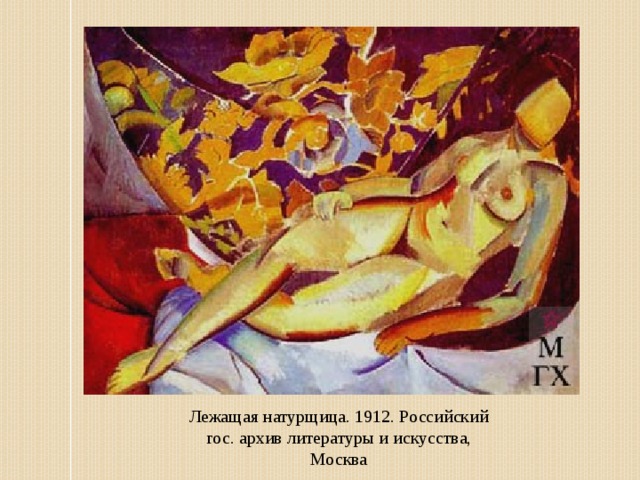

Лежащая натурщица. 1912. Российский гос. архив литературы и искусства, Москва

Эскиз декорации к опере В.Хлебникова "Зангези"

Эскиз декорации к опере М.Глинки "Жизнь за царя

Сформулированы программные установки татлинской концепции материальной культуры:

· проектирование форм оборудования с ориентацией на развитие нового образа жизни (памятник как здание культурного центра);

· создание новых художественных форм, применение их в технике при использовании последних технических достижений;

· комплексность, подход к каждому элементу оборудования как к части целого;

· коллективная работа с инженерами и техниками. После окончания гражданской войны Татлин на несколько лет сосредоточил усилия на выполнении двух задач: подготовке кадров для промышленности и искусства и становлении новой отрасли творчества, которую мы теперь называем дизайном.

ФИЛОНОВ, Павел Николаевич

1882 (1883), Москва - 1941, Ленинград Один из лидеров русского авангарда, П. Н. Филонов представляет собой характер необычайно сильный и трагический. Непоколебимо убежденный в пророческой силе своих художественных открытий, он не знал никаких компромиссов. Его творческая одержимость восхищала одних и отталкивала других; его подвижничество стало легендой

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

- Филонов родился в бедной семье. Отец его был кучером, мать брала в стирку белье. Помогая родителям, Филонов очень рано начал зарабатывать на хлеб. С детских же лет он пристрастился к рисованию.

- Он окончил малярно-живописные мастерские в Петербурге (1897-1901) и одновременно занимался по вечерам в рисовальных классах при ОПХ. В 1903 г. он держал экзамены в АХ, но провалился из-за плохого знания анатомии. В 1916 г. Филонов был призван в действующую армию на Румынский фронт и вернулся в Петроград уже после революции. Художник отказывался продавать свои произведения. Он решил отдать их государству для организации музея аналитического искусства, однако в течение долгих лет этот дар оставался невостребованным.

- Филонов умер в блокадном Ленинграде. Его наследие спасла и сохранила Е. Н. Глебова, сестра художника. Благодаря этому полвека спустя творчество Филонова вернулось к зрителю.

Портрет певицы Е. Н. Глебовой. 1915. Масло

Трое за столом. 1914-15. Масло

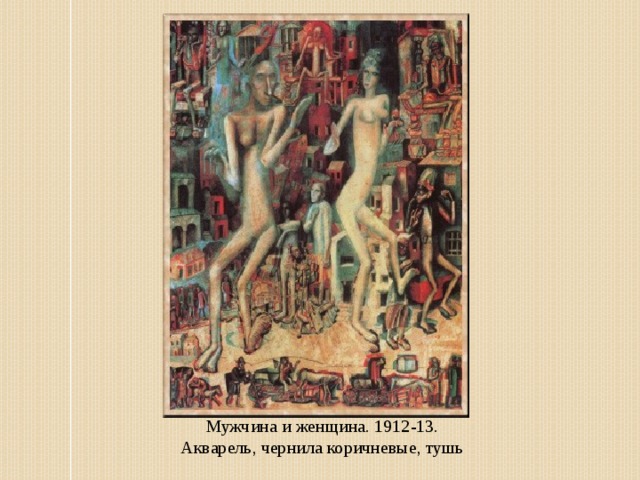

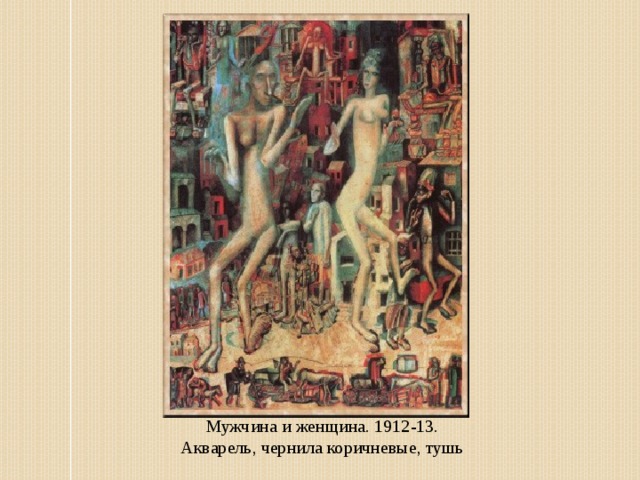

Мужчина и женщина. 1912-13. Акварель, чернила коричневые, тушь

Восток и Запад. 1912-13. Масло, темпера, гуашь

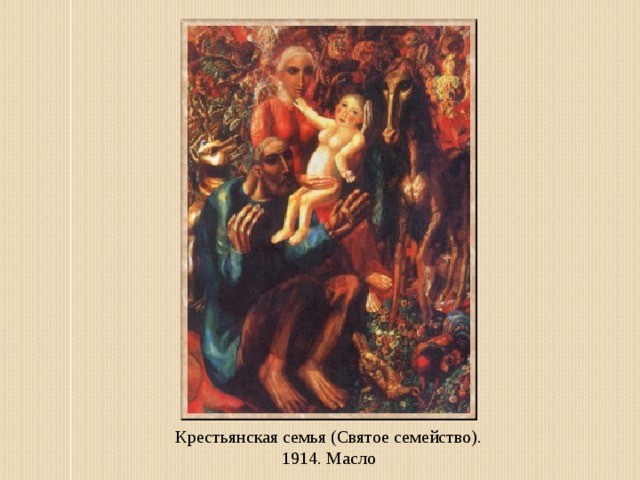

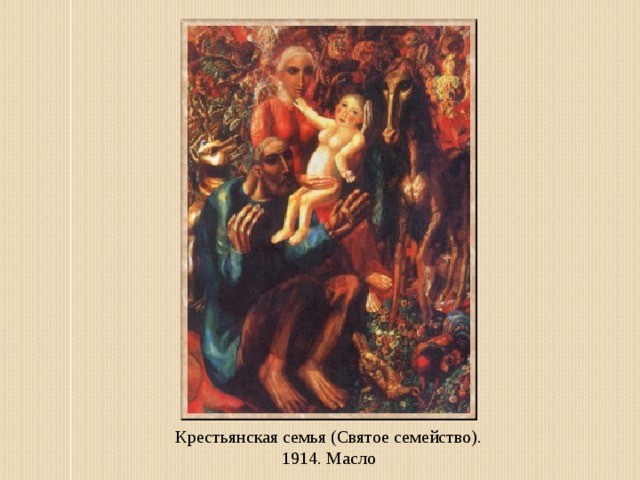

Крестьянская семья (Святое семейство). 1914. Масло

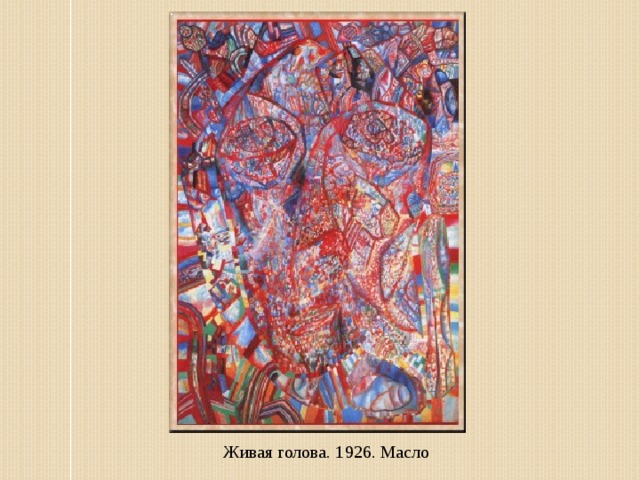

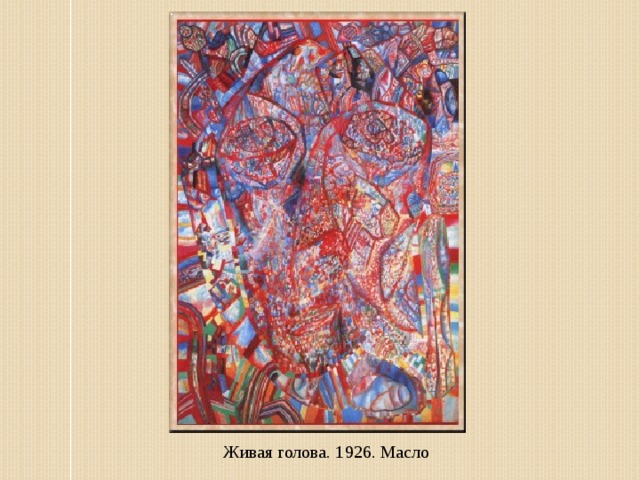

Живая голова. 1926. Масло

Яблочко. 1925. Тушь, акварель, графитный карандаш

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- В 1930-е гг. Филонов не выполняет заказных работ, преподаёт бесплатно; он получает изредка пенсию, как «научный работник 3-го разряда» (или же — «художник-исследователь», согласно Филонову). Мастер голодает, экономит на чае и картошке, питаясь лепёшками, но не забывая о щепотке махорки. Он часто пишет масляными красками по бумаге или картону.

- Очевидная несовместимость творчества Филонова с идеологией социалистического реализма привела к тому, что в 1930-х гг. художник оказался в изоляции и был фактически лишен средств к существованию. Он отчаянно бедствовал, голодал, но и в этих условиях хранил верность своим принципам, продолжая упорную работу, как индивидуально, так и с учениками.

- Под его непосредственным руководством группа учеников иллюстрировала карело-финский эпос "Калевала" (издан в 1933 г.). Отсутствие точных датировок часто затрудняет рассмотрение филоновского творчества, особенно в поздний период, но даже одной композиции "Лики" (1940) достаточно, чтобы оценить по достоинству уровень его возможностей.

Автопортрет. 1925

Боров. 1912-13

Пир королей. 1913

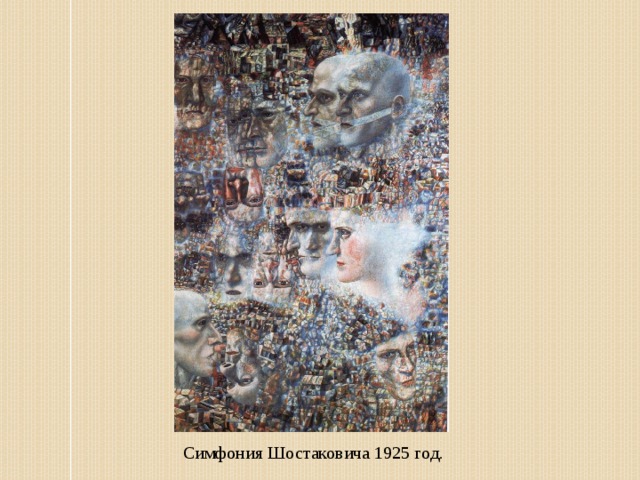

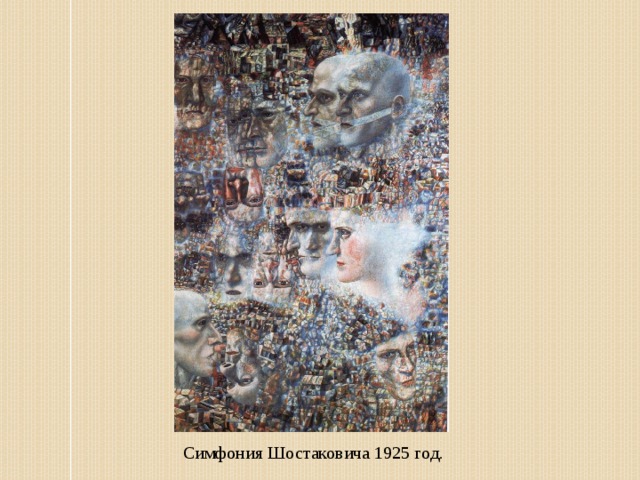

Симфония Шостаковича 1925 год.

Две головы, 1925. Масло

Животные, 1930. Масло

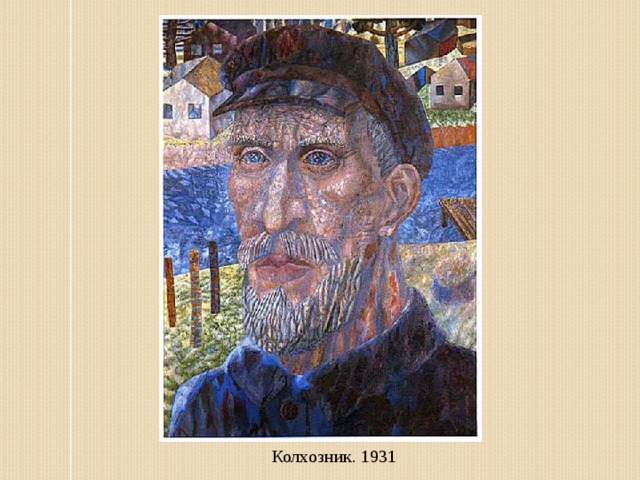

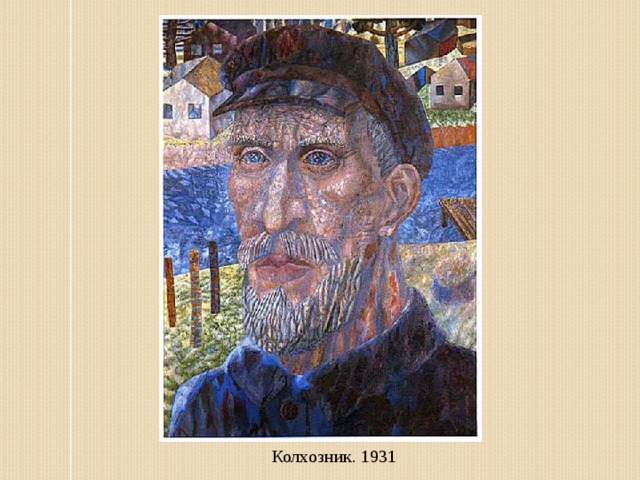

Колхозник. 1931

Ударники, 1935 Масло

После набега. 1938

Лица, 1940. Масло на бумаге. Русский музей.

- 1920-1930-е - время расцвета аналитического искусства. По мнению Филонова, новое направление преодолевало неподвижность геометрических форм кубизма. Мир есть движение, и аналитическое искусство передает формы предметов в состоянии «органического роста». Формы состоят из «атомов и молекул», и живопись должна это передать. Процесс создания картины Филонов называл «сделанностью». Согласно теории художника, человек обладает двумя формами зрения. «Глаз видящий» воспринимает лишь внешнюю форму, а «глаз знающий»- наполняет ее внутренним движением атомов. Свою позицию он изложил в «Декларации Мирового расцвета» - программном документе сторонников аналитического искусства.

- В 1927 было создано общество «Мастера аналитического искусства» (МАИ). У Филонова в Ленинграде была самая многочисленная школа учеников и приверженцев. Он вел занятия в Академии художеств. Такой школы не было ни у одного из мастеров авангарда. В том же году в Доме печати состоялась выставка работ коллектива МАИ и был поставлен гоголевский «Ревизор» (режиссер И.Г. Терентьев) в оформлении художников школы Филонова. Филонов и его коллектив оказались в центре внимания общественности. Появились новые ученики.

- Среди значительных графических работ художника — иллюстрации к «Калевале», выполненные совместно с коллективом МАИ. Как и во многих произведениях Филонова, в иллюстрациях совмещены два принципа изображения — фигуративный и беспредметный. Этот синтез позволил создать удивительно подвижный, сказочный образ.

- В 1929 должна была состояться выставка Филонова в Русском музее, но она была запрещена. Началась травля художника, что привело к разгрому МАИ. Художника обвиняли в «контрреволюционной» тяге к сложному, непонятному искусству. Он был лишен работы и средств к существованию, страшно бедствовал, но продолжал творить. Филонов не продавал своих картин. Он хотел их подарить государству, чтобы «из них был сделан музей аналитического искусства».

МАЛЕВИЧ Казимир Северинович

(11 (23) февраля 1879, Киев — 15 мая 1935, Ленинград) — российский и советский художник-авангардист, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма — направления в абстрактном искусстве.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

- Малевич Казимир Северинович (1878, Киев - 1935, Ленинград) - художник-авангардист. Род в семье управляющего заводом. С 11 лет много рисовал и писал красками. В 1894 Малевич Казимир окончил пятиклассное агрономическое училище. В 1895 - 1896 учился в рисовальной школе, потом переехал с семьей в Курск.

- В 1904 приехал в Москву, где недолго посещал занятия в училище живописи, ваяния и зодчества и в Строгановском училище. Ранние работы художника близки к импрессионизму и фовизму.

- В 1905 вернулся в Курск и самостоятельно занимался живописью. В 1907 состоялось его первое известное по каталогам участие в выставке Московского товарищества художников, где кроме работ Малевича были представлены картины В. В. Кандинского и др. «Супрематизм».

- В 1919—1922 годах Казимир Малевич преподавал в Народной художественной школе «нового революционного образца» в Витебске. В 20-е годы участвовал в оформлении спектаклей В. В. Маяковского «Мистерия-Буфф».

- С 1924 по 1926 год — директор Ленинградского государственного института художественной культуры (ГИНХУК), возглавляет в нем формально-теоретический отдел. В 1926 году экспонирует архитектоны на ежегодной выставке ГИНХУКа. 10 июня в "Ленинградской правде" опубликована статья Г.Серого "Монастырь на госснабжении", послужившая поводом для закрытия ГИНХУК. Аннулирован сборник трудов Института с работой Малевича, в конце года ГИНХУК ликвидирован.Был членом «Объединения современных архитекторов» (ОСА).

- Осенью 1930 года Малевич был арестован НКВД как «германский шпион». В тюрьме он пробыл до декабря 1930 года. Под арестом на долгие годы в СССР оказались его картины.

- В 1932 получает должность руководителя Экспериментальной лаборатории в Русском Входил в группу молодых художников «Ослиный хвост».

- 1933 год - начало тяжелой болезни.

- В 1935 году поздние портреты Малевича экспонируются на Первой выставке ленинградских художников (последний показ работ Малевича на родине - вплоть до 1962 года). Скончался в Ленинграде в 1935 году.

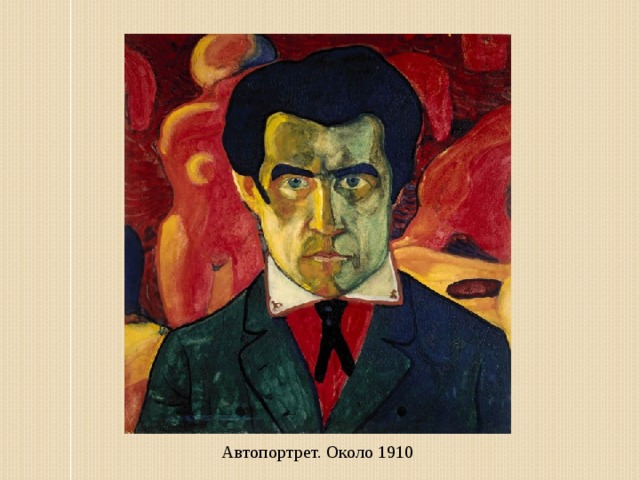

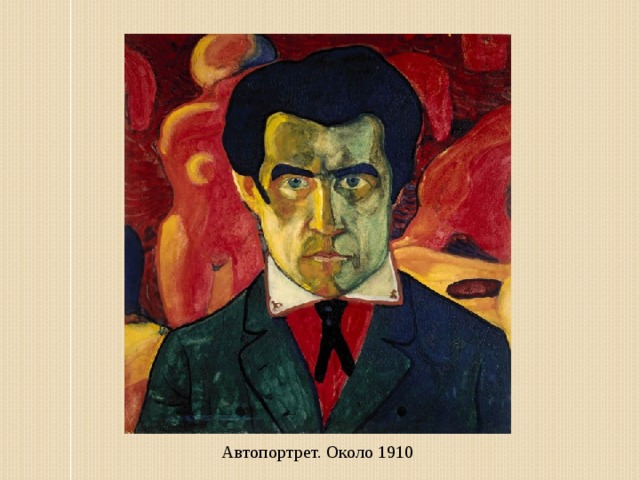

Автопортрет. Около 1910

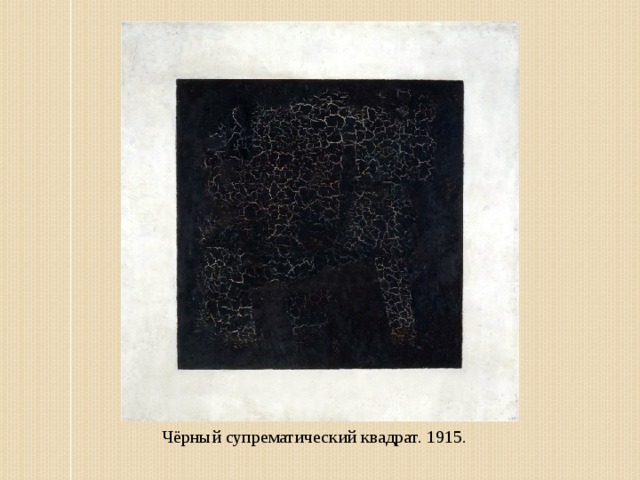

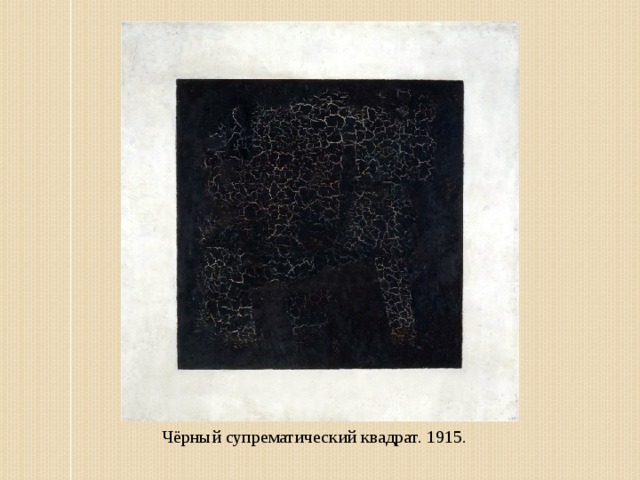

Чёрный супрематический квадрат. 1915.

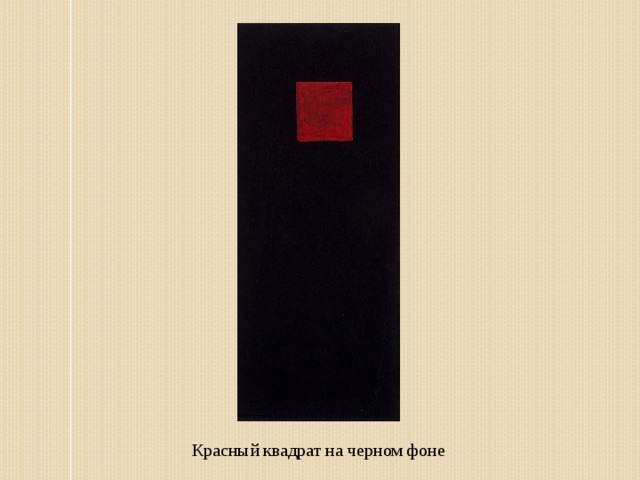

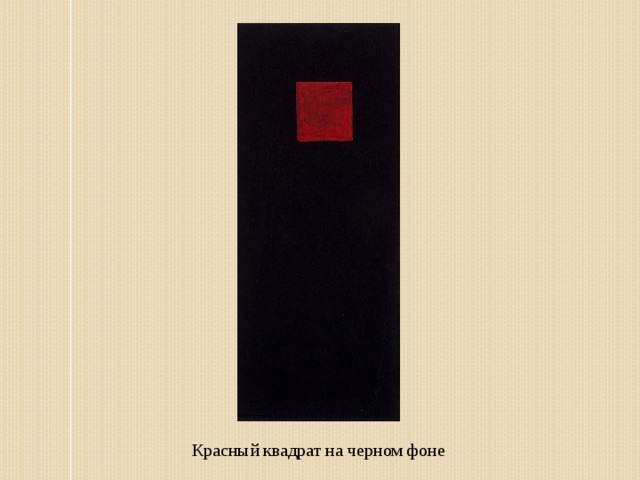

Красный квадрат на черном фоне

Спортсмены. Супрематизм в контуре «Спортсменов». 1930-1931.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- В 1928 год. Малевич работал в Государственном институте истории искусств; публиковал статьи в харьковском журнале «Новая генерация». Готовясь к персональной выставке в Государственной Третьяковской галерее, художник вновь обратился к станковой живописи: так как многие его работы 1900—1910-х годов к тому времени были за границей, он создал цикл работ «периода импрессионизма» и датировал их 1903—1906 годами; таким же образом он восстановил работы крестьянского цикла и датировал их 1908—1912 годами. Предположительно, для этой же выставки Малевич создал третий вариант «Чёрного квадрата», по своим пропорциям соответствующий картине 1915 года. Сделано это было по просьбе дирекции галереи, так как работа 1915 года, хранившаяся к тому моменту в Третьяковской галереи, была в довольно плохом состоянии.

- С 1928 до 1930 года Малевич преподавал в киевском художественном институте.

- 1 ноября 1929 года в ГТГ открылась «Выставка произведений живописи и графики К. С. Малевича». В этом же году работы Малевича экспонировались на выставке «Абстрактная и сюрреалистическая живопись и пластика» в Цюрихе. В Государственном институте истории искусств был закрыт отдел, которым руководил Малевич.

- В 1929 году Малевич был назначен Луначарским «народным комиссаром ИЗО НАРКОМПРОСА».1933 год — началась тяжелая болезнь (рак предстательной железы).1934 — участвовал в выставке «Женщина в социалистическом строительстве».

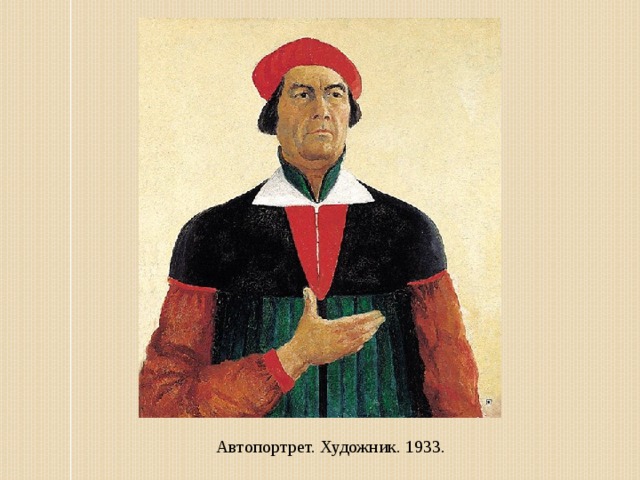

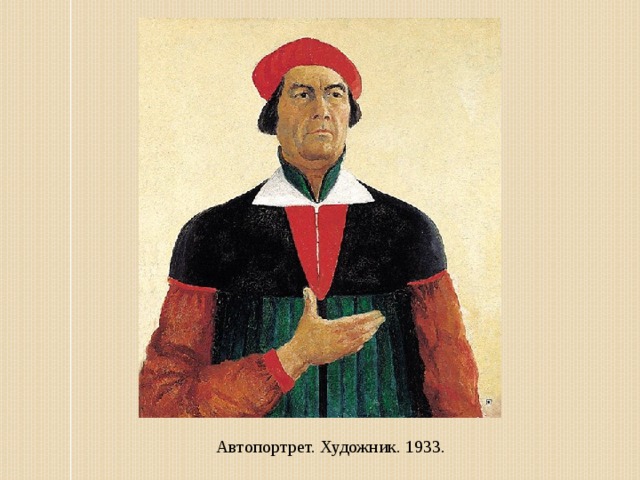

- В 1935 году поздние портреты Малевича экспонировались на Первой выставке ленинградских художников (последний показ работ Малевича на родине — вплоть до 1962 года).

Фото членов УНОВИС, с Малевичем в центре.

Картина № 268

Картина № 269

Картина № 270

Девушка с красным древком. 1932-33.

Автопортрет. Художник. 1933.

Портрет Уны. 1934.