ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №5

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

Тема 1.9 Циклы паросиловых и холодильных установок

Практическая работа №5

Тема: «Определение КПД паросиловой установки и эффекта от повышения начальных параметров состояния пара и уменьшения конечных, от введения промежуточного перегрева пара»

Цель: Приобретение практических навыков определения КПД паросиловой установки и эффекта от повышения начальных параметров состояния пара и уменьшения конечных, от введения промежуточного перегрева пара.

Литература: В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько, Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники, М: «Энергия», 1979, стр. 75-77

Общие сведения

В паросиловых установках в качестве рабочего тела используются пары различных жидкостей (вода, ртуть и т. п.), но чаще всего водяной пар.

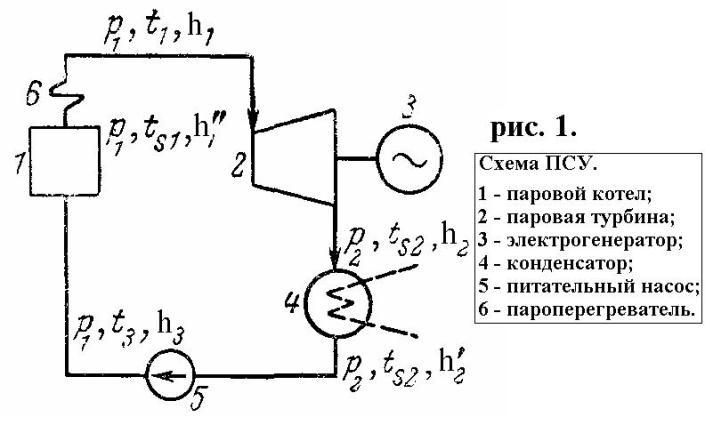

В паровом котле паросиловой установки за счет подвода теплоты Q1, получаемой за счет сгорания топлива в топке, образуется пар при постоянном давлении р1. В пароперегревателе он дополнительно нагревается и переходит в состояние перегретого пара. Из пароперегревателя пар поступает в паровой двигатель (например, в паровую турбину), где полностью или частично расширяется до давления р1 с получением полезной работы L1. Отработанный пар направляется в холодильник-конденсатор, где он полностью или частично конденсируется при постоянном давлении р2. Конденсация пара происходит в результате теплообмена между отработавшим паром и охлаждающей жидкостью, протекающей через холодильник-конденсатор.

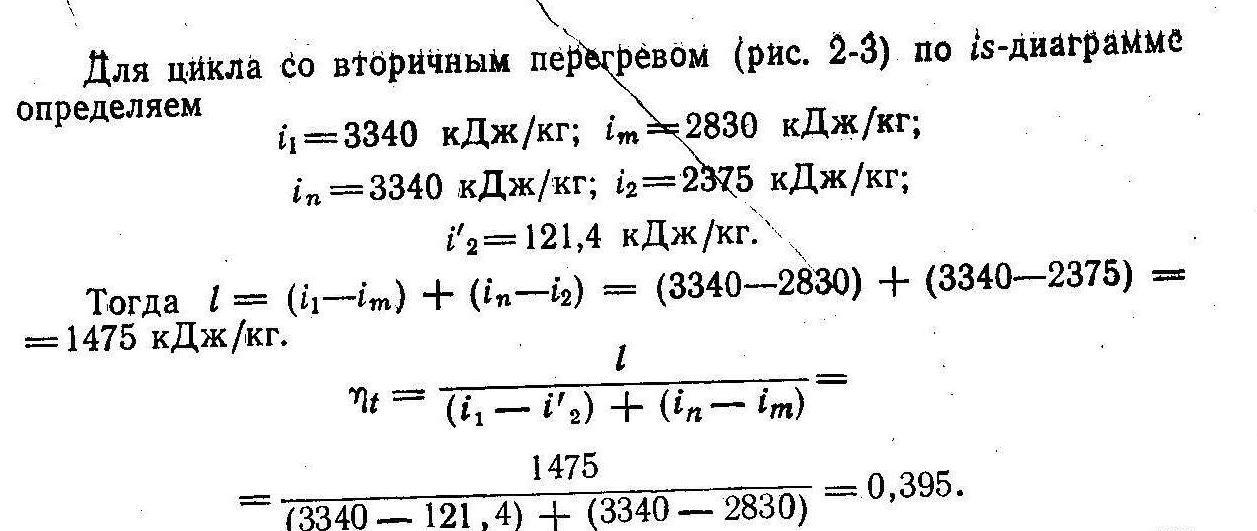

Рисунок 1 - Схема паросиловой установки: 1 – паровой котел; 2 – паровая турбина; 3 – электрогенератор; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 6 - пароперегреватель

В основе работы паросиловой установки лежит идеальный цикл Ренкина. Он был предложен в 50-х гг. ХХв. почти одновременно шотландским инженером и физиком У.Ренкиным и выдающимся немецким физиком Р.Клаузиусом. Обычно его называют циклом Ренкина. Он состоит из следующих процессов:

- нагревания воды в котле до кипения;

- испарения воды в парообразных трубах котла;

- расширения пара в турбине с совершением полезной внешней работы;

- конденсации отработавшего пара в конденсаторе с отводом теплоты охлаждающей воды;

- сжатия конденсата питательным насосом до первоначального давления воды, поступающей в котел.

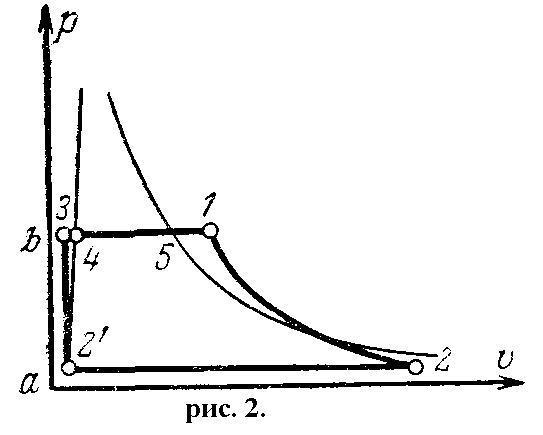

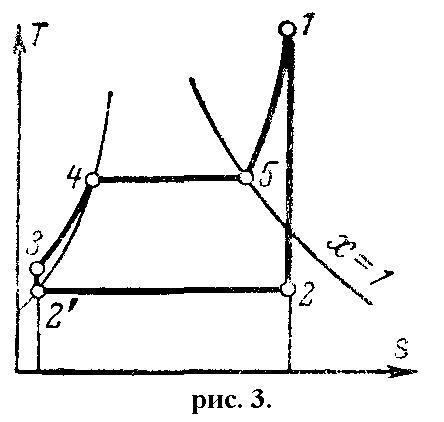

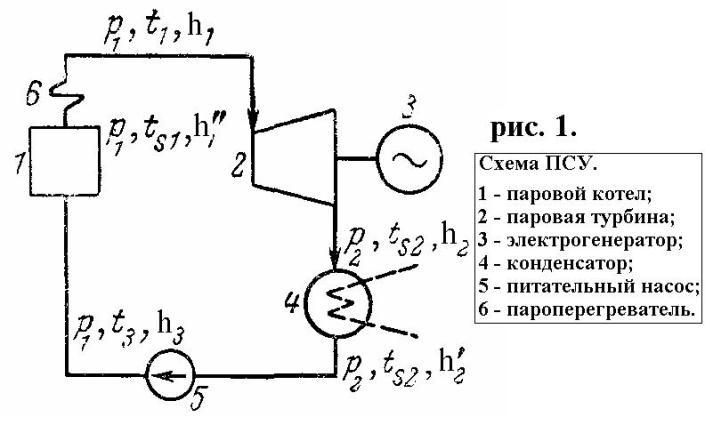

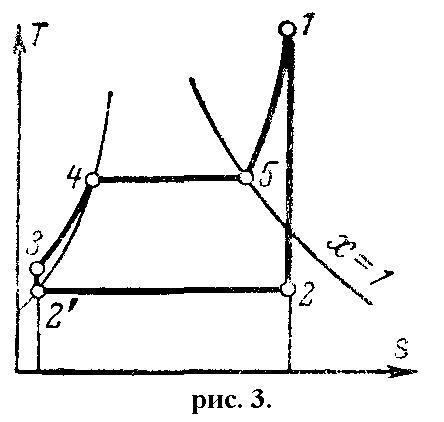

В этом цикле нет потерь на трение, нет потерь тепла в котле, турбине и трубопроводах, все процессы протекают обратимо, в частности процесс расширения пара в турбине происходит без теплообмена с внешней средой (т. е. адиабатно). На диаграмме p-v и T-S этот цикл представлен на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рисунок 2 – Цикл Ренкина ( p-v) Рисунок 3 – Цикл Ренкина (T-S)

1-2 – адиабатное расширение пара в паровой турбине до давления в конденсаторе p2;

2-2' – конденсация пара в конденсаторе, отвод тепла при p2 = const.

В результате отвода тепла отработавший пар полностью конденсируется, а образовавшийся конденсат водяным насосом подается в котел. Т.к. при давлениях, применяемых обычно в теплотехнике, изменением объема воды при её сжатии можно пренебречь, то процесс адиабатического сжатия воды в насосе происходит практически при постоянном объеме воды и может быть представлен изохорой 2'-3.

3-4 – процесс нагревания воды в котле при p1 = const до температуры кипения;

4-5 – парообразование;

5-1 – перегрев пара в пароперегревателе.

Процессы нагревания воды до кипения и парообразование происходят при постоянном давлении (P = const, T = const) .

Поскольку процессы подвода и отвода теплоты в рассмотренном цикле осуществляется по изобарам, а в изобарном процессе количество подведенной (отведенной) теплоты = разности энтальпий рабочего тела в начале и конце процесса:

где h1 – энтальпия перегретого пара на выходе из котла;

h4 – энтальпия воды на входе в котел;

h2 – энтальпия влажного пара на выходе из турбины;

h3 – энтальпия конденсата на выходе из конденсатора.

Термический КПД цикла:

где h1-h2 – располагаемый перепад энтальпий, превращенный в полезную работу в турбине;

h4-h3 – техническая работа насоса.

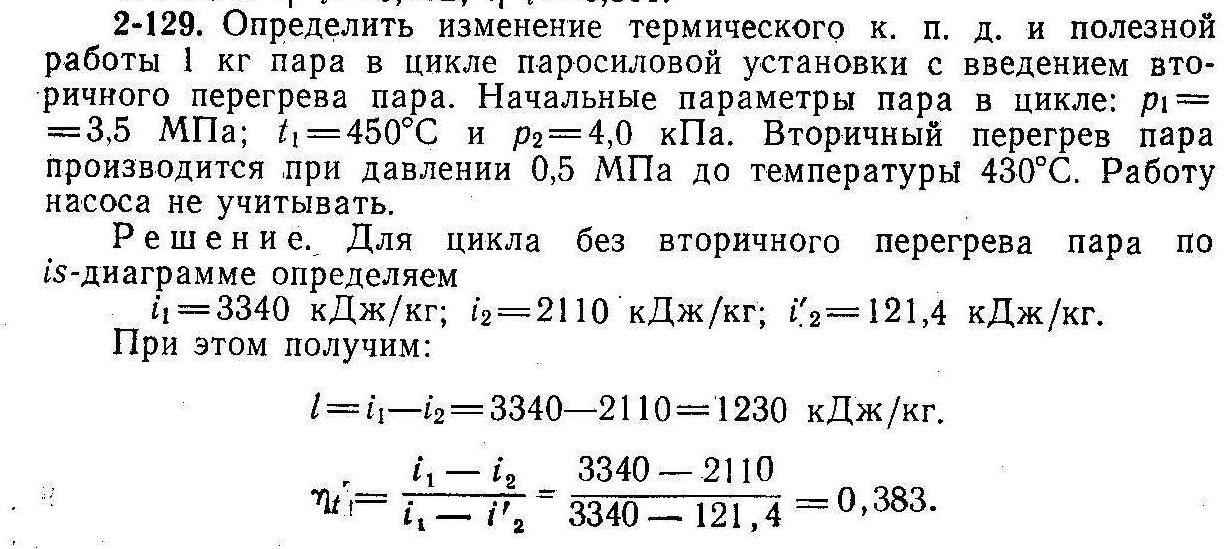

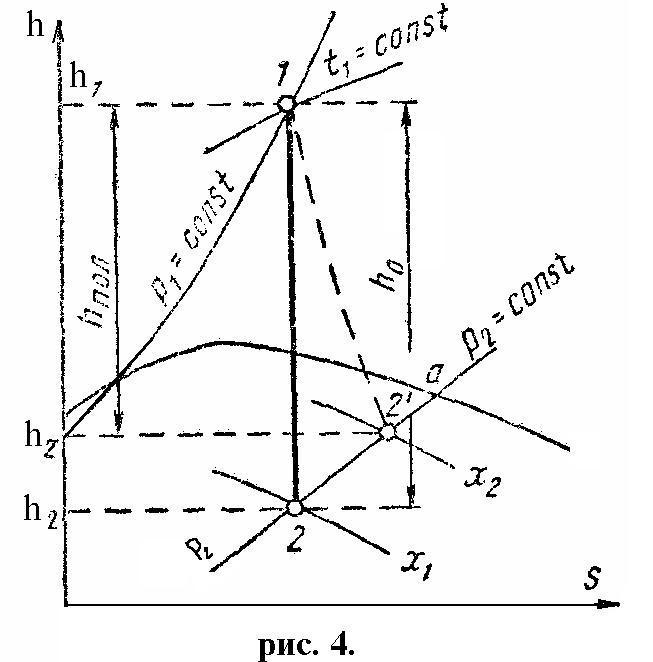

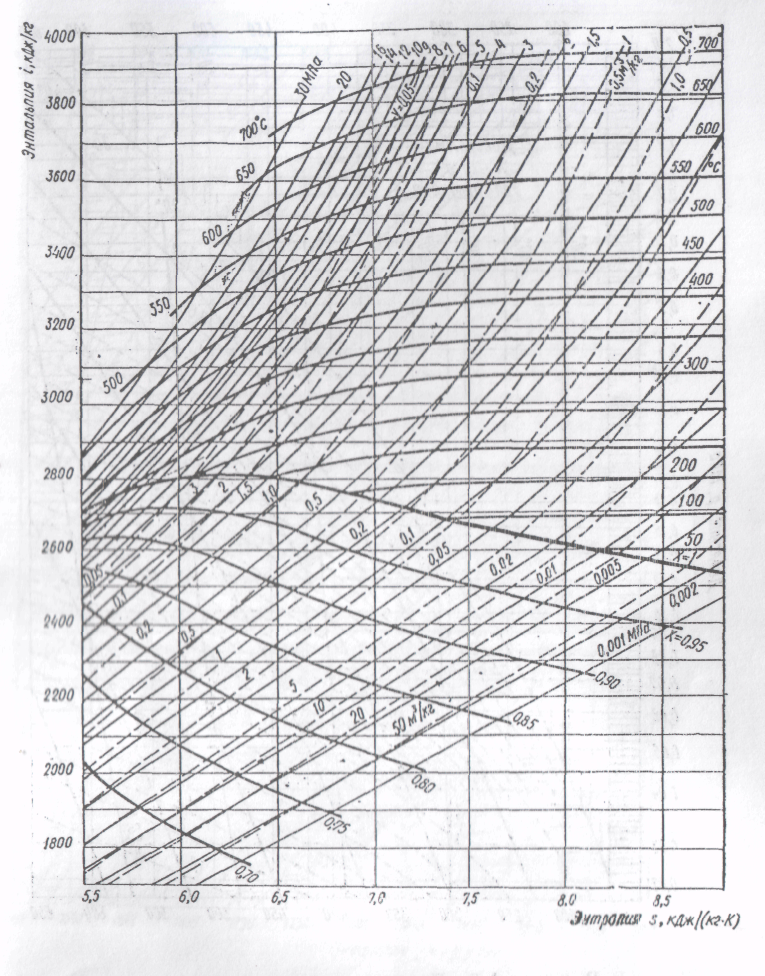

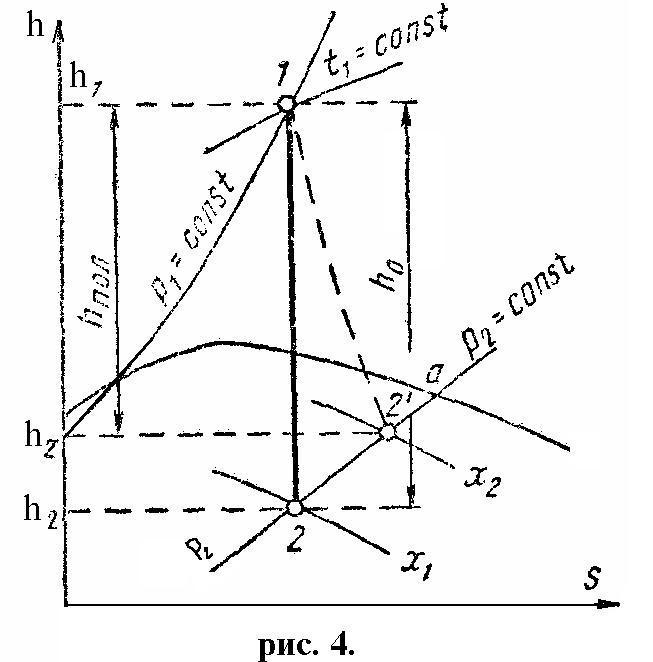

Термический КПД цикла Ренкина удобно определять, пользуясь h-s диаграммой. На пересечении изобары p1 и изотермы t1 находят точку 1, соответствующую состоянию пара перед входом в турбину. Энтальпию h1 пара, состояние которого отображается этой точкой, определяют по шкале на оси ординат. Затем из точки 1 проводят вертикальную прямую — адиабату до ее пересечения в точке 2 с изобарой p2 и находят энтальпию h2 пара, состояние которого отображается точкой 2.

Задание. По заданному варианту решите следующие задачи

| На оценку «3» | На оценку «4» | На оценку «5» |

| 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 |

1. В цикле паросиловой установки с турбиной Р-25-90/18 начальные параметры пара р1= (8,82 + 0,1*вариант) МПа и t1=(535 + вариант)0С. Давление в конце процесса расширения (1,76 + 0,1*вариант) МПа. Определить термический к.п.д. и работу 1 кг пара (задача решается как 2-125) [1].

Значения энтальпии водяного пара в начале и конце процесса определяются по диаграмме состояния водяного пара. 1 МПа = 10 бар.

2. Начальные параметры пара в цикле паросиловой установки р1= (9,0 + 0,01*вариант) МПа, t1=(530 + вариант)0С и в конце расширения р2=(3,5 + 0,1*вариант) кПа. Определить термический к.п.д. Как изменится термический к.п.д. цикла, если расширение в турбине будет происходить до давления р2= (0,2 + 0,1*вариант) МПа? (задача решается как 2-126) [1].

Значения энтальпии водяного пара в начале и конце процесса определяются по диаграмме состояния водяного пара.

3. Определить увеличение термического к.п.д. паросиловой установки при переходе от начальных параметров пара (3,5 + 0,1*вариант) МПа и (435 + 10*вариант)0С к параметрам (13,0 + 0,1*вариант) МПа и (565 + 10*вариант)0С. Давление в конденсаторе принять одинаковым и равным 4,0 кПа (задача решается как 2-127) [1].

Значения энтальпии водяного пара в начале и конце процесса определяются по диаграмме состояния водяного пара. Вначале определяется термический к.п.д. при первых начальных параметрах, а затем – при вторых. Полученные значения сравниваются.

4. Сравнить термический к.п.д. локомотивной и стационарной паросиловых установок при одинаковых начальных параметрах пара р1=(1,6 + 0,1*вариант) МПа и , t1=(380 + 10*вариант)0С, если давление конца расширения в локомотивной паровой машине 0,115 МПа, а в стационарной – 0,01 МПа(задача решается как 2-128) [1].

По начальным параметрам определяется значение энтальпии в начале процесса, а затем значения энтальпии в конце процесса при двух значениях давления р2. Затем определяются термические к.п.д. установок и сравниваются полученные значения.

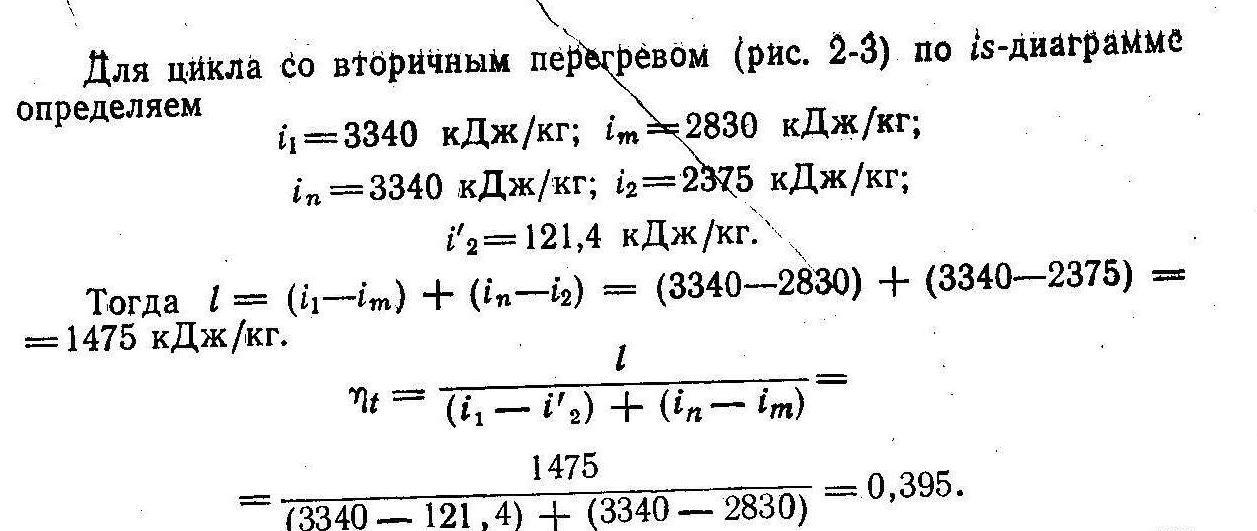

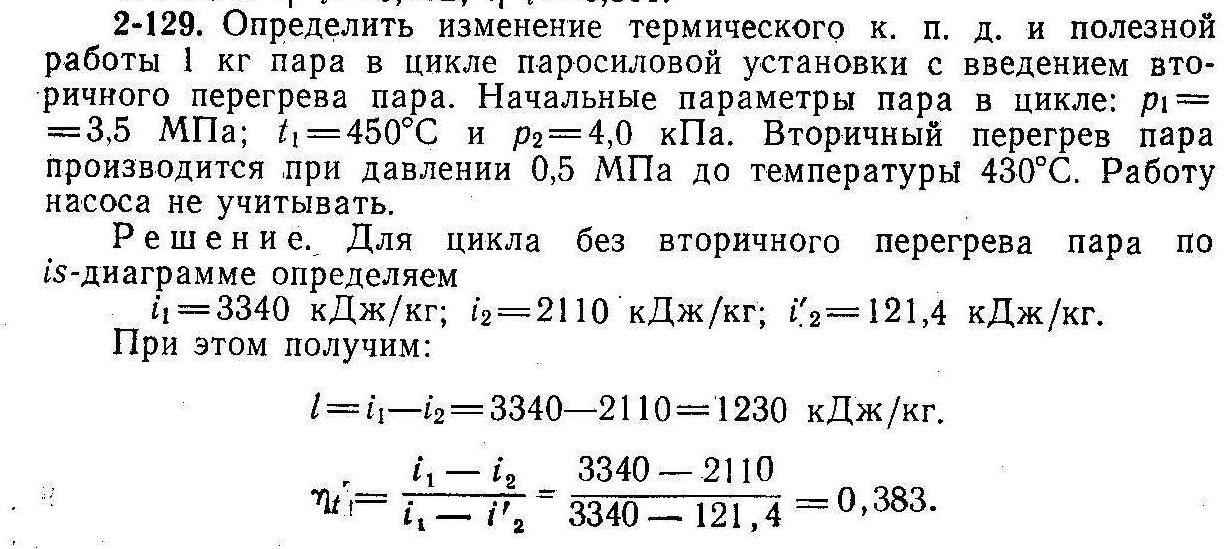

5. Определить изменение термического к.п.д. и полезной работы 1 кг пара в цикле паросиловой установки с введением вторичного перегрева пара. Начальные параметры пара в цикле р1=3,5 МПа и , t1=4500С и р2=4,0 кПа. Вторичный перегрев пара производится при давлении 0,5 МПа до температуры 4300С. Работу насоса не учитывать (задача решается как 2-129) [1].

Контрольные вопросы

Из каких узлов и механизмов состоит паросиловая установка?

Из каких процессов состоит цикл Ренкина?

При каком процессе происходит совершение полезной внешней работы?

Чему равен термический к.п.д. цикла Ренкина?

Как можно определить термический к.п.д. и полезную внешнюю работу цикла Ренкина?

Пример решения задачи