Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы

- Цель занятия: дать студентам понятие о развитии прозы в 50-80-х гг. ХХ в.; ознакомить студентов с трактовкой военной темы в русской литературе 50-80-х гг. ХХ в.; способствовать осмыслению нравственных проблем современной действительности на основе творчества В.Г. Распутина, рассказов В.М. Шукшина; способствовать осмыслению военной темы; развивать навыки анализа, систематизации фактического материала, аргументации выводов; расширить и углубить предметную компетенцию студентов; воспитывать духовно-нравственную культуру обучающихся.

Развитие Прозы в годы Великой Отечественной войны

- Массовый героизм, душевная сила, стойкость, мужество, безмер ная любовь народа к Отчизне раскрылись с особой полнотой в период Великой Отечественной войны. Обострённое патриотическое, социальное и нравственное начало определяли строй мыслей, поступков воинов Советской армии. Об этом и поведали писатели-публицисты тех лет.

- Крупнейшие мастера слова — А. Н. Толстой, Л. М. Леонов,

М. А. Шолохов — стали и выдающимися публицистами. Важный вклад в публицистику тех лет внесли А. А. Фадеев, В. В. Вишневский,

Н. С. Тихонов.

- Искусство публицистики за четыре года прошло несколько основных этапов. Если в первые месяцы войны ей была присуща обнажённо-рационалистическая манера, зачастую отвлечённо-схематические способы изображения врага , то вначале 1942 г. публицистика обогащается элементами психологического анализа . В огненном слове публициста — и митинговая нота, и обращение к ду шевному миру человека. На завершающем этапе войны появилось тяготение к документальности . Так, например, в «Окнах ТАСС» наряду с графическим исполнением плакатов широко использовался метод фотомонтажа. Писатели и поэты вводили в свои произведения дневниковые записи, письма, фотографии и другие документальные свидетельства. Важная особенность публицистики той поры — широкое использование листовки, плаката, карикатуры.

- Вторая мировая война закончилась победой великого народа, и перед литературой встали новые задачи. Начатое в то время осмысление современности и недавнего прошлого получило дальнейшее углубление и развитие в последующие годы. Литература развивалась с большими трудностями, испытывая ненужную опеку, губительное руководство, командный окрик, по слабление, сдерживание, преследование, раскрепощение. Значительное место в русской литературе второй половины XX в. заня ла тема военных действий. Писатели глубоко и обстоятельно анализировали духовный мир народа в те годы. Перед читателем прошли судьбы разных героев, но всех их объединя ла одна идея — осознания своего места в жизни. В литературе 1950-1980-х гг. ведущую роль играет роман. Жанр повести значил меньше, но в советской ли тературе 1950-1980-х гг. его роль возросла, появились писатели, работающие преимущественно или исключительно в этом жанре.

- Периодизация русской литературы второй половины XX в.

Первый (1956-1964) — «оттепель».

- Второй (1965-1985) — «послеоттепельное» двадцатилетие.

- Третий (1986-1991) — «гласность».

- Четвёртый (начался в декабре 1991-го и продолжается сейчас) — русская литература конца XX — начала XXI вв.

В обзоре «Русская литература 1950-1980-х гг.» можно выделить три темы:

- «Проза о Великой Отечественной войне 1950-1980-х гг.»;

- «"Деревенская" проза 1960—1980-х гг.»;

- «Нравственные искания прозаиков тех лет».

Без опыта прошедшей войны я не мыслю себя и даже думаю, что без этого опыта я теперь не могла бы писать. О.Ф. Берггольц

- Осмысление войны как величайшей трагедии народа пришло в конце 1950-х — начале 1960-х гг. с именами Г. Я. Бакланова (настоящая фамилия Фридман), В. В. Быкова, К. Д. Воробьёва, В. О. Богомолова, Ю. В. Бондарева связана вторая волна военной прозы. В критике она была названа «лейтенантской» прозой: артиллеристы Г. Я. Бакланов и Ю. В. Бондарев, пехотинцы В. А. Быков и Ю. Д. Гончаров, кремлёвский курсант К. Д. Воробьёв на войне были лейтенантами. За их повестями закрепилось и другое название — произведения «окопной правды». В этом определении значимы оба слова. Они отражают стремление писателей отразить сложный трагический ход войны «так, как это было» — с предельной правдой во всём, во всей обнажённой трагедии.

- Предельная приближённость к человеку на войне, окопная жизнь солдат, судьба батальона, роты, взвода, события, совершающиеся на пяди земли, сосредоточенность на отдельном боевом эпизоде, чаще всего трагедийном,— вот что отличает повести В. В. Быкова «Круглянский мост», «Атака с ходу», Г. Я. Бак ланова «Пядь земли», Ю. В. Бондарева «Батальоны просят огня», Б. Л. Васи льева «А зори здесь тихие...». Личный фронтовой опыт писателей, пришедших в литературу непосредственно с переднего края, подсказывал им делать упор на описании трудностей жизни на войне. Они считали преодоление трудности войны подвигом не меньшим, чем совершённый при исключительных обстоя тельствах героический поступок.

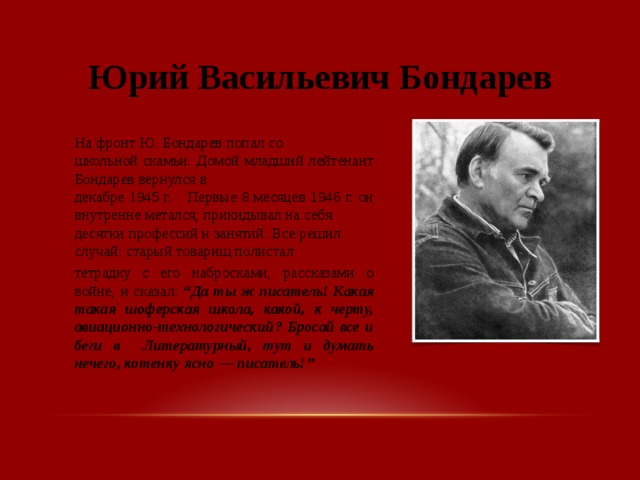

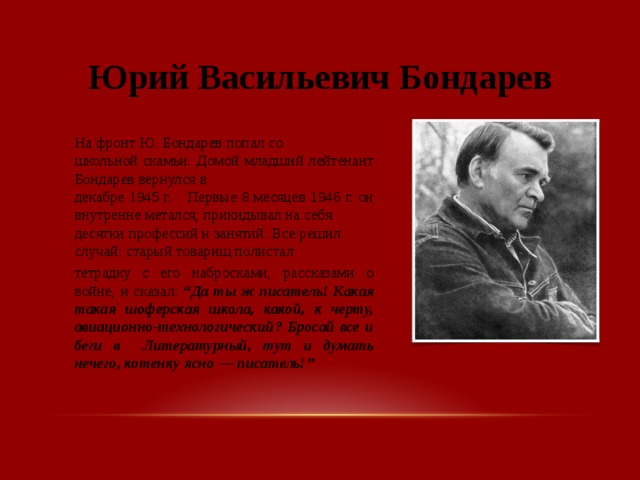

Юрий Васильевич Бондарев

На фронт Ю. Бондарев попал со

школьной скамьи. Домой младший лейтенант Бондарев вернулся в

декабре 1945 г. Первые 8 месяцев 1946 г. он внутренне метался, прикидывал на себя

десятки профессий и занятий. Все решил

случай: старый товарищ полистал

тетрадку с его набросками, рассказами о войне, и сказал: “Да ты ж писатель! Какая такая шоферская школа, какой, к черту, авиационно-технологический? Бросай все и беги в Литературный, тут и думать нечего, котенку ясно — писатель!”

- Дебютировал в печати в 1949 году. Первый сборник рассказов «На большой реке» вышел в 1953 году. Автор рассказов (сборник «Поздним вечером», 1962), повестей «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957; 4-серийный фильм «Батальоны просят огня» по мотивам повести, 1985), «Последние залпы» (1959; одноимённый фильм, 1961), «Родственники» (1969), романов «Горячий снег» (1969; одноимённый фильм, 1972), «Тишина» (1962; одноименный фильм, 1964), «Двое» (продолжение романа «Тишина»; 1964), «Берег» (1975; одноименный фильм, 1984).

- Автор сценария фильма, снятого по роману «Горячий снег» (1972). Один из авторов сценария киноэпопеи «Освобождение» (1970) и фильма «Батальоны просят огня». В основу этих романов положена история красноармейца Свинина Василия Афанасьевича, служившего в полку артиллерии НКВД; из всего личного состава только он один остался в живых, получил тяжёлое ранение. О подвиге Свинина писала в 1944 году газета Красная Звезда.

- В своих романах 70-х годов XX века и позже писатель напряженно размышляет о судьбах Советского союза и России, во многом предвидит причины развала СССР и последующей деградации советского общества, размышляет о смысле жизни, о смерти, о вреде конформизма, исследует тончайшие чувства и переживания человека в переломные и судьбоносные моменты личной и общественной истории.

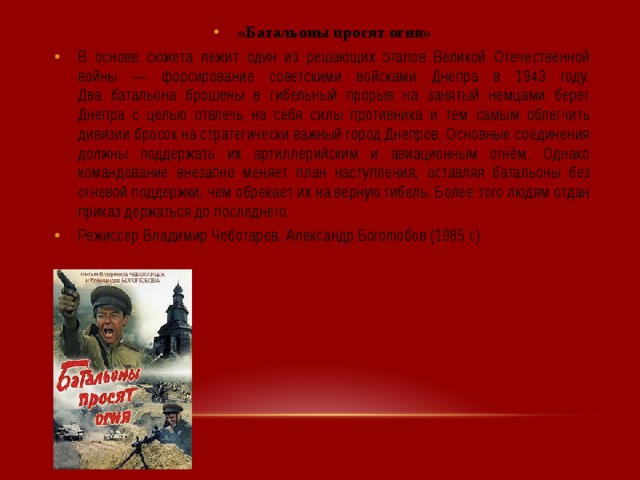

- «Батальоны просят огня»

- В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны — форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег Днепра с целью отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров. Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнём. Однако командование внезапно меняет план наступления, оставляя батальоны без огневой поддержки, чем обрекает их на верную гибель. Более того людям отдан приказ держаться до последнего.

- Режиссер Владимир Чеботарев, Александр Боголюбов (1985 г.)

Война началась, когда он окончил

9-й класс.

Борис Васильев ушел на фронт добровольцем в составе истребительного комсомольского батальона и 3 июля 1941 года был направлен под Смоленск. Попал в окружение, вышел из него в октябре 1941 года; потом был лагерь для перемещенных лиц, откуда по личной просьбе он был направлен сперва в кавалерийскую полковую школу, а затем в пулеметную полковую школу, которую и окончил. Служил в 8-м гвардейском воздушно-десантном полку 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Во время боевого сброса 16 марта 1943 года попал на минную растяжку и с тяжелой контузией был доставлен в госпиталь.

Борис Львович Васильев

Б.Л. Васильев своими глазами видел, как война ломала жизни, калечила судьбы, оставляя детей без родителей в голоде и нищете. Мальчишкам, родившимся в год смерти Ленина, суждено было почти всем сложить свои головы в Великой Отечественной войне.

В живых их осталось только три процента, и Борис Васильев чудом оказался среди них.

Книги Б.Васильева о войне

«А зори здесь тихие»

- первое прозаическое произведение автора. Повесть была написана в 1969 году и напечатана в журнале «Юность». За эту повесть Б.Васильев удостоен Государственной премии СССР.

«Написать об этом я считал своим гражданским, нравственным долгом перед всеми, кто не вернулся с войны, перед моими товарищами и друзьями. Я не имел морального права написать первую свою книгу о чём–то другом. Я просто был обязан рассказать людям о том, что мы пережили и испытали, какой дорогой ценой досталась победа нашему народу…»

Женщина для меня – это воплощённая гармония жизни. А война - всегда дисгармония. И женщина на войне – это самое невероятное, несочетаемое сочетание явлений. А наши женщины шли на фронт и воевали на передовой рядом с мужчинами…

Б. Васильев

- Константин Михайлович Симонов

- С началом войны призван в РККА, в качестве корреспондента из Действующей армии публиковался в «Известиях», работал во фронтовой газете «Боевое знамя». Летом 1941 года в качестве специального корреспондента «Красной звезды» находился в осаждённой Одессе.

- В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника. В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война».

- Первый роман «Товарищи по оружию» увидел свет в 1952 году, затем большая книга — «Живые и мёртвые» (1959). В 1961 году театр «Современник» поставил пьесу Симонова «Четвёртый». В 1963—1964 годах пишет роман «Солдатами не рождаются», в 1970—1971 — «Последнее лето». По сценариям Симонова были поставлены фильмы «Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943—1944), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960, совместно с Ш. Спааком и Э. Триоле), «Живые и мёртвые» (1964), «Возмездие» (1967), «Двадцать дней без войны» (1976).

- «Живые и мёртвые» — трилогия Константина Симонова о людях, участвовавших в Великой Отечественной войне («Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето»). По мнению некоторых литературоведов, роман являлся одним из ярчайших произведений о событиях Великой Отечественной войны. Роман не является ни хроникой войны, ни историографическим произведением. Персонажи романа — вымышленные, хотя и имеющие реальные прототипы. Первые две части романа были изданы в 1959 и 1962 году, третья часть — в 1971 году.

- Произведение написано в жанре романа-эпопеи, сюжетная линия охватывает временной интервал с июня 1941-го по июль 1944-го года. Однако сюжет не охватывает весь этот временной интервал, но имеет узкие временные рамки:

- Книга первая: лето, осень и зима 1941 года — от начала

Великой Отечественной войны до начала контрнаступления под Москвой.

- Книга вторая: зима 1942—1943 годов — последние дни обороны

Сталинграда и операция «Ура».

- Книга третья: лето 1944 года — операция Багратион

и, в частности, Могилёвская операция.

В литературе появляются произведения, развенчивающие культ личности и ужасы ГУЛАГа. Представителями данной темы являются А.И. Солженицын, В. Шаламов

- «Колымские рассказы» В. Шаламова знакомят читателя с жизнью заключённых и являются художественным осмыслением всего увиденного и пережитого за четырнадцать лет, проведённых на Колыме.

- Шаламов поднимает основной нравственный вопрос той эпохи, раскрывает ключевую проблему того времени – это противостояние личности человека и тоталитарного государства, которое не щадит человеческих судеб.

- Делает это Шаламов через изображение жизни людей, сосланных в лагеря, ведь это уже заключительный момент такого противостояния.

- Шаламов не чурается суровой действительности и показывает всю реальность, которая пожирает человеческие личности.

- Путем физических издевательств: постоянного голода и холода, людей превращали в зверей, ничего уже не осознающих вокруг, желающих лишь еды и тепла, отрицающих все человеческие чувства и переживания.

- Ценностями жизни становятся элементарные вещи, которые трансформируют человеческую душу, превращают человека в животное. Все, что начинают желать люди – это выжить, все, что ими управляет – тупая и ограниченная жажда жизни, жажда просто быть.

Фильмы, снятые по рассказам В. Шаламова:

- «Колыма» (1991г.)

- «Последний бой майора Пугачева» (2005г.)

- «Острова» (2006г.)

- «Завещание Ленина» (2007г.)

- «Колымские рассказы»(2016г.)

- «Опыт юноши» (2014г.) и др.

«деревенская проза»

- Понятие «деревенская проза» появилось в начале 1960-х гг. Оно представлено произведениями: «Владимирские просёл ки» и «Капля росы»

В. А. Солоухина, «Привычное дело» и «Плотницкие расска зы» В. И. Белова, «Матрёнин двор» А. И. Солженицына, «Последний поклон» В. П. Астафьева, рассказы В. М. Шукшина, Е. И. Носова, повести В. Г. Распу тина и

В. Ф. Тендрякова, романы Ф. А. Абрамова и Б. А. Можаева.

- Писатели рассказывали о сложных процессах колхозной жизни, о трудностях, передавая всё это с ро мантической приподнятостью. Поэтому книги их глубоко оптимистичны, основаны на вере в силы тружеников. Творческих людей интересовала не только современность, они пробовали анализировать прошлое.

- Преодоление последствий культа личности И.В. Сталина, сближение с действительностью, изживание элементов бесконфликтности — всё это характерно для русской литературы этого периода.

- В «деревенской прозе» вопросы нравственности связаны с сохранением всего ценного в сельских традициях: вековой национальной жизни, уклада деревни, народной морали и народных нравственных устоев. Тема преемственности поколений, взаимосвязи прошлого, настоящего и буду щего, проблема духовных истоков народной жизни по-разному решается у раз ных писателей.

- Таким образом, изображение человека из народа, его философии, духовного мира деревни, ориентация на народное слово — всё это объединяет таких разных писателей , как Ф. А. Абрамов, В. И. Белов, М. Н. Алексеев, Б. А. Можаев, В. М. Шукшин, В. Г. Распутин, Е. В. Носов, В. В. Крупин и др.

Валентин Григорьевич Распутин

- Основа творчества В. Г. Распутина — нравственные начала чело веческого бытия. Повесть "Последний срок" (1970 г.) писатель называет "главной из своих книг". Он приоткрыл завесу над основными темами мировой литерату ры и искусства: жизнь и смерть, след человека на Земле, материнская любовь.

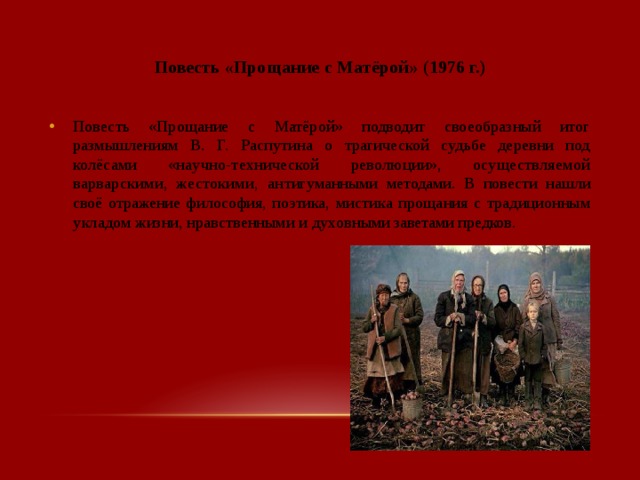

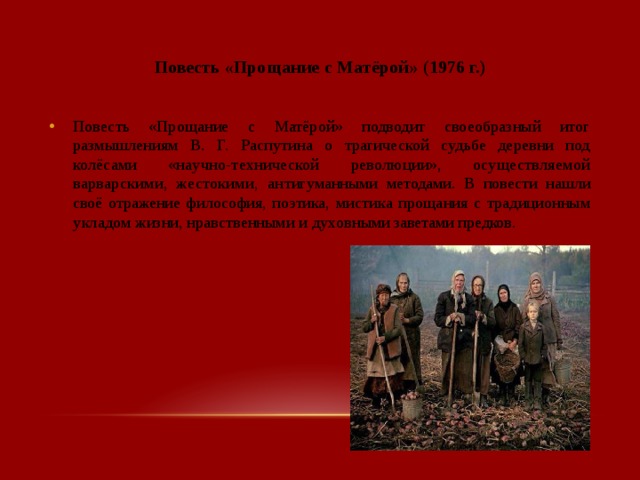

Повесть «Про щание с Матёрой» ( 1976 г.)

- Повесть «Прощание с Матёрой» подводит своеобразный итог размышлениям В. Г. Распутина о трагической судьбе деревни под колёсами «на учно-технической революции», осуществляемой варварскими, жестокими, ан тигуманными методами. В повести нашли своё отражение философия, поэтика, мистика прощания с традиционным укладом жизни, нравственными и духов ными заветами предков.

Повесть «Пожар» (1985 г.)

- В этой повести автор как бы продолжает рассмотрение жизни переселившихся после затопления острова людей из повести «Прощание с Матёрой». «Пожар» в творчестве В. Г. Распутина за нимает особое место. Велик идейно-нравственный и эстетический потенциал этой повести. Она начинается с размышления главного героя Ивана Петровича о правде, совести, о тех основных «подпорках», на которых, по его мнению, держится жизнь человека. В этих произведениях — душевная боль героя (и самого автора) за свою землю, нехозяйское, бездумное, потребительское отношение к ней многих людей. Что-то нарушилось в мире. Люди стали другими, равнодушными. Живут — ка ждый для себя. И писатель не может об этом молчать. Само название повести сим волично. Пожар — это не только стихийное бедствие. Это и «пожар» в душах людей.

- Повести В. Г. Распутина заставляют задуматься нас над многими вопро сами современной жизни: зачем человек живет, в чём причина нравственной деградации людей и что делать, чтобы устранить эти явления? Поэтому произведения В. Г. Распутина ещё долго не утратят своей актуальности и будут вол новать не одно поколение читателей.

Василий Макарович Шукшин

- В центре большей части рассказов В. М. Шукшина — оригинальные ха рактеры, несущие в себе яркие приметы жизни, эпохи, их сформировавшей. Характер изображается на фоне узнаваемых черт обыкновенной жизни. Эта повседневность, рисуемая выпукло и точно, убеждает читателя в своей значи тельности, обнаруживает свой нравственный подтекст.

- На страницах многих рассказов В. М. Шукшина мы встречаемся с чуди ками. Это герои с нестандартным восприятием, необычными поступками, что способствует возникновению нестандартных ситуаций, резко отличающихся от общепринятых.

- V. Рефлексия. Подведение итогов урока

- Обобщающая беседа с использованием интерактивного метода «Микрофон»

- - Какие события многое предопределили в характере литературного процесса II половины XX в., нашли отражение в произведениях художественной ли тературы, повлияли на судьбы многих писателей?

- - Какие темы становятся ведущими в русской прозе послевоенного времени?

- - В чём своеобразие психологизма военной прозы?

- - Как решается в современной военной прозе тема преемственности поколений?

- - Назовите произведения 60-80-х гг. XX в, которые связаны с понятием «де ревенская проза». Какие из них были прочитаны вами?

- - Как соотносятся нравственные и эстетические искания «деревенской прозы» и «городской прозы» 1960—1980-х гг.?

- - Расскажите, как в прозе 1970—1980-х гг. отражалось нравственное неблаго получие общества. Осуждаете вы или оправдываете литературных героев, которые стремятся приспособиться к жизни и идут на компромисс во имя личного благополучия?

- VI. Домашнее задание

- 1. Творческое задание (по выбору студентов). Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на тему «Почему я восхищаюсь...» или «Почему я осуждаю поступки и взгляды...». В качестве героя творческой работы избрать действующее лицо одного из прочитанных произведений писателей II половины XX в.

- 2. Опережающие задания. Ознакомиться со стихотворениями русских поэтов второй половины XX в., отметить понравившиеся стихотворения для создания «Литературного альманаха».