Приемы продуктивного чтения на уроках литературного чтения

(1слайд) Цель современной системы образования – вырастить функционально грамотную личность, которая способна самостоятельно строить и преобразовывать собственную жизнедеятельность, быть ее подлинным субъектом. Именно эта способность позволяет человеку самоопределяться в жизненном мире, включаться в существующие и творить новые виды деятельности и формы общения с другими людьми.

Для этого ребенку изначально нужно дать возможность стать активным участником процесса обучения в целом и процесса чтения в частности, так как умение читать является не только предметным, но и общеучебным умением, от которого зависит успешность обучения ребенка по другим предметам. Мало и плохо читающий ученик, перейдя в среднее, а затем и в старшее звено школы, будет, что называется, захлебываться в потоке информации. В то же время учащиеся начальной школы находятся в том возрасте, когда у них можно выработать оптимальную скорость чтения, тягу к чтению художественной, учебной, познавательной литературы.

Сформировать сознательного читателя-ребенка – совсем непростая задача, стоящая перед начальной школой. Но прежде чем книга «заговорит» с ребенком, он должен «оценить» её. А этому в первую очередь способствует технология продуктивного чтения, которая приобретает ведущее значение и способствует достижению тех результатов, о которых говорится в новых стандартах.

Технология универсальна, может применяться на уроках чтения, русского языка, окружающего мира, истории и даже иностранном языке.

Цель технологии: формирование читательской компетенции школьника.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

Формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста;

Одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;

Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; формирование эстетического вкуса;

Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;

Приобщение к литературе как искусству слова и практическое ознакомление с теоретико-литературными понятиями.

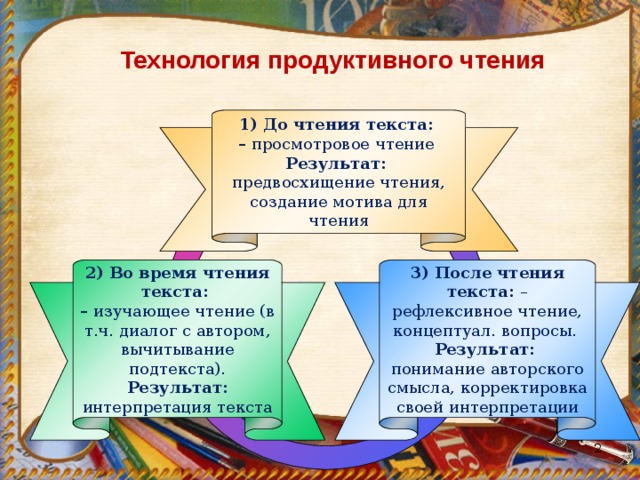

(2 слайд) Технология включает в себя 3 этапа работы с текстом.

I этап. Работа с текстом до чтения

II этап. Работа с текстом во время чтения

III этап. Работа с текстом после чтения

(3 слайд) I этап. Работа с текстом до чтения –

(приём АНТИЦИПАЦИЯ - предвосхищение чтения, создание мотива для чтения.)

(4 слайд) Виды антиципации: прогнозирование содержания текста:

По высказыванию предположений о героях, теме, содержанию текста

Прогнозирование по фамилии автора, по названию произведения

Прогнозирование по начальным фразам абзацев позволяет определять характер заключённой в них информации, в определённой степени восстановить текст, из которого они взяты.

Прогнозирование по иллюстрации.

Прогнозирование по пословицам и поговоркам.

Прогнозирование по ключевым словам.

Прогнозирование по выборочному чтению.

Прогнозирование по эпиграфу к уроку.

Прогнозирование по первым строчкам абзацев. (Методика английского педагога Хамблина)

По высказыванию предположений о героях, теме, содержанию текста

Использование приема антиципации на различных этапах работы с текстом может быть реализовано следующим образом.

Например:

1) Каждый урок литературного чтения, это новая встреча. И сегодняшний урок не исключение. Нас ждёт встреча, а с кем вы узнаете, посмотрев на доску. (5 слайд)

Узнали?

(6 слайд)

Что это? Вы слышите тоже, что и я? Что случилось? Откуда он раздаётся?

- Сделайте предположение, о чём мы сегодня будем читать?

2) На доске ключевые слова – беда, рыдает, другие.

(7 слайд)

Человек попадает в своей жизни в разные ситуации: смешные, грустные, захватывающие, страшные и другие. Сейчас мы узнаем про историю, которая произошла с девочкой Томой. Вы уже можете предположить, какая история произошла с Томой? (Неприятная. Страшная. Грустная...) Почему вы так думаете? (Кто-то ее обидел. Она потеряла что-то важное. Мама ушла и оставила ее одну. Девочку испугала собака...)

- А хотите узнать, что произошло с Томой?

3) С произведением какого автора мы познакомимся на уроке, если известно, что он написал книги (7 слайд)

«Дядя Фёдор, Пёс и Кот», «Про Веру и Анфису», «Крокодил Гена» (Э. Успенский).

4) Определите фамилию автора, с произведением которого сегодня познакомимся на уроке. Её можно исключить из данного перечня. (8 слайд)

А. Н. Плещеев, И. С. Соколов – Микитов, И. Никитин

(И. С. Соколов – Микитов – писатель, а остальные – поэты.)

5) Игра » Перевёртыши».

- Сегодня мы прочитаем сказку, название которой хорошо вам известно. Скажите наоборот: (8 слайд)

пёс босиком. ( «Кот в сапогах») Кто написал эту сказку? «Железный замочек» («Золотой ключик), «Быль о железной курочке» («Сказка о золотом петушке»)

6) Приём «Прогнозирование». Послушайте названия нескольких произведений и определите жанр произведения, с которым будем работать на уроке. Обоснуйте свой ответ: «Карлик Нос», «Беляночка и Розочка», «Кот в сапогах».

7) Для создания интригующей ситуации можно использовать игру «Да-нет». «Я задумала персонаж детской сказки, который, найдя клад, купил новый бытовой прибор. Кто это?» Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На вопросы учитель может отвечать только словами «да» и «нет».

(9 слайд) II этап. Работа с текстом во время чтения - изучающее чтение (в т.ч. диалог с автором, вычитывание подтекста). Результат: интерпретация текста

Чем это можно объяснить?

Что из этого следует?

Что сейчас случится?

Почему именно так…?

Для чего…?

Задавая вопросы по ходу чтения, учитель вовлекает детей в процесс «вчитывания» в текст, учит вниманию к слову, показывает, что из себя представляет «диалог с автором» (постановка вопросов к тексту по ходу чтения и поиск ответов на них в тексте же).

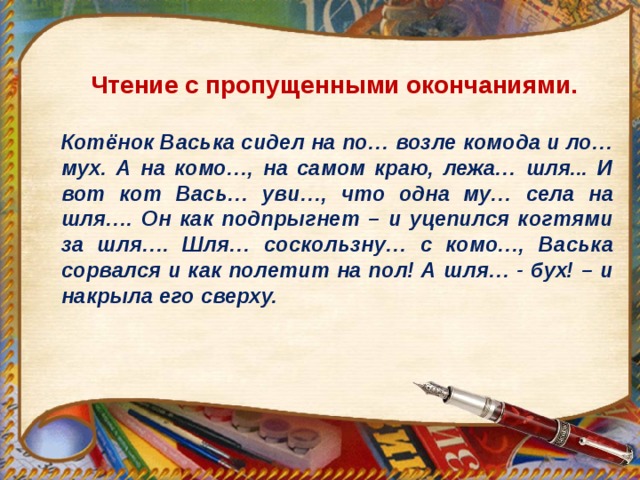

Во время чтения можно применять приемы прерывания чтения обучающихся: (10 слайд)

рефрен (повтор слова, словосочетания вслед за ребенком), за которым следует комментарий или вопрос к обучающимся;

"включение" воображения детей, например, такими словами: "Представьте себе…", "Увидели?..", "Представили?..";

формулировка максимально "свернутого", "сжатого" вопроса, не предполагающего дальнейшей беседы, например: "Догадались, почему?".

(11 слайд) Памятка Во время чтения

Прочитай текст, ведя диалог с автором с помощью знаков подсказок:

Проанализируем эпизоды из текста рассказа А. П. Гайдара «Совесть».

(12слайд) 1-ый эпизод: «Нина Карнаухова не приготовила урока… и решила не идти в школу».

Какие вопросы возникают после чтения этого эпизода? Почему не приготовила урока? Почему решила не идти в школу?

Сделайте предположение, почему Нина не приготовила урока? Потому что болела голова (горло, зуб и т. п.), поленилась, не справилась с заданием, слишком поздно села за уроки и т. п.

Почему она решила не идти в школу: Потому что было стыдно перед учителем и одноклассниками; не хотелось получать двойку; боялась, что будут ругать, накажут и т. п.

(13 слайд) 2-й эпизод: «Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу».

Какой вопрос можно задать после этого эпизода: как чувствует себя человек, который что-то делает украдкой? (Видимо, весьма неуютно. Ему дискомфортно. Он весь сжимается. У человека возникает желание стать невидимкой. Когда что-то делаешь украдкой, становится стыдно.) Наверное, и Нина, украдкой пробираясь в рощу, чувствовала себя неважно.

Как относятся к людям, которым стыдно, неловко? (В такой момент человека невольно жалеешь).

А почему? (Самому совсем не хочется быть на его месте).

Дети на какое-то время, выдвигая свои предположения, идентифицируют себя с героем произведения. Это им поможет в дальнейшем глубже понять данную ситуацию, детальнее ее проанализировать.

(14 слайд) 3 эпизод: «Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, доверчивыми глазами».

Что у вас вызывает недоумение в этом эпизоде?: («Почему Нина, как только добралась до рощи, сразу стала развлекаться? Ведь ей только что было стыдно и неловко. Почему человек так быстро меняется?»).

Почему ей хотелось расслабиться, как только она добралась до тайного заветного уголка?

Здесь ее никто не увидит, значит, никого не надо бояться.

А может, она уже не первый раз скрывалась в роще?

А почему? (Вероятно, по какой-то причине Нине одной лучше).

И вдруг перед ее глазами возникает неожиданно малыш.

Как она реагирует на его появление? (Видимо, нашей героине непонятно, что кто-то рядом с ней оказался именно в тот момент, когда ей было так хорошо без свидетелей).

Вот оно, точное слово. Мальчик — свидетель. Свидетель чего? Неблаговидного поступка. Но откуда он может знать, что Нина пропустила школу, прогуливает уроки? Все улики она спрятала под куст. А вдруг мальчик увидит? Опять неловко.

Это вполне возможный круг вопросов, эмоционально «высвечивающий» непростую ситуацию. Как сложатся взаимоотношения девочки со свидетелем? Чтобы узнать это, надо прочитать дальше и поразмышлять.

На данном этапе пока нет анализа текста в полном смысле слова. Это первое чтение и оно осуществляется на диалоговом уроке путем постепенного «погружения» в текст, в процессе «разговора с текстом».

Дети должны учиться самостоятельно находить скрытые в тексте вопросы, делать остановки в чтении, когда появляются возможности для прогнозирования дальнейшего содержания.

(15слайд) III этап. Работа с текстом после чтения рефлексивное чтение

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту.

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов.

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.

Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.

Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).

(16 слайд) Виды упражнений, применяемые после чтения:

Опираясь на содержание прочитанного текста, закончите предложения, используя предлагаемые варианты.

Объясните, как вы понимаете утверждение в тексте о том, что… . Скажите, разделяете ли вы эту точку зрения.

Выразите своё отношение к прочитанному.

Прокомментируйте часть текста, которая показалась вам наиболее интересной.

Сформулируйте цель, которую, на ваш взгляд, ставил перед собой автор текста.

Выразите своѐ отношение к прочитанному. Скажите, согласны ли вы с оценкой автором событий, фактов.

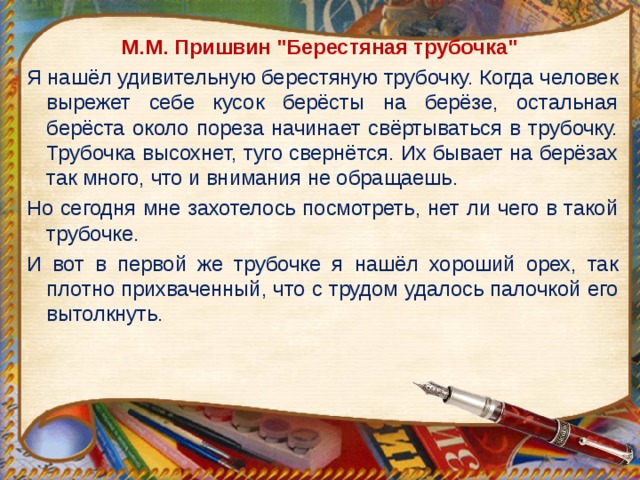

Сейчас я предлагаю вам поработать над рассказом М.М. Пришвина "Берестяная трубочка". Какие приёмы продуктивного чтения вы бы использовали?

1 этап: Прочитайте заглавие! Понятно ли оно вам?

Можно на иллюстрации найти трубочку?

Что еще видите на иллюстрации?

Кого изобразил художник? (умение находить ответы на вопросы по иллюстрации)

2 этап:

Я нашел удивительную берестяную трубочку.

(Что такое берестяная трубочка? Почему она удивительная?) Когда человек вырежет себе кусок бересты на березе, остальная береста около пореза начинает свертываться в трубочку. Трубочка высохнет, туго свернется. Их бывает на березах так много, что и внимания не обратишь.

Но сегодня мне захотелось посмотреть нет ли чего в такой трубочке. В скрытой форме автор задает вопрос: а что там может быть?

(Предположение) Вы как думаете?

Проверьте свои предположения: И вот в первой же трубочке я нашел хороший орех, так плотно прихваченный, что с трудом удалось палочкой его вытолкнуть.

Вокруг березы не было орешника. Как же он туда попал?

(Попробуем найти ответ на прямой вопрос автора!) «Наверное белка его туда спрятала, делая зимние свои запасы, - подумал я. – Она знала, что трубка будет плотнее и плотнее свертываться и все крепче прихватит орех, чтобы не выпал.

3 этап: Соедините заголовки с частями рассказа (умение представлять информацию в виде схемы)

А вам приходилось в лесу сделать открытие? (умение на основе жизненного опыта сделать выводы)

Домашнее задание творческое: нарисуйте лесных жителей, о которых говорится в рассказах или составьте рассказ о любом животном из рассказа (умение извлекать информацию из различных текстов).

(17слайд) Чтение: Наша Таня громко плачет:

-Понятно, кто герой нашего произведения? Кто? (Таня)

- А знакома ли она автору? (Наша)

- Известно ли сколько лет Тане?

- Что происходит с Таней?

(Таня плачет громко, а может ли плакать тихо? А почему же она плачет громко?) – привлекает к себе внимание, просит о помощи.

- Предположите причину слёз Тани.

Чтение: Уронила в речку мячик.

- Что теперь нам становится понятным? (причина слёз и какая Таня)

Агния Львовна спрятала информацию между строк, но мы попробуем понять где происходит всё действие. (на берегу реки)

- Большой или маленькой? (речка)

- А в какое время года происходит действие? (летом)

Итак, нам становится понятно, что маленькая Таня, знакомая автору, гуляла на берегу речки, играла в мячик и уронила его в воду.

- А зачем из-за этого плакать? (любимая игрушка, обидно, что не удержала)

Чтение: Тише, Танечка, не плачь.

- Кто мог произнести эти слова?

- Как автор относится к девочке? (с любовью)

- А как вы это поняли? (Танечка)

- Почему автор говорит: Тише. Что это значит? Ты плачь, но негромко или совсем не плачь? (успокаивает)

- А почему человек хочет успокоить? Что он знает? (что с игрушкой ничего не случится)

-Проверим предположение?

Чтение: Не утонет в речке мяч.

- Почему мяч не утонет, что автор объяснил девочке? (мяч резиновый)

- Что мы узнали о самом человеке, который пришёл Тане на помощь? (любящий)

Итак, мы провели диалог с автором и подходим к вычитыванию главной мысли этого текста. В чём же она заключается? (Сопереживание, сочувствие)

(18 слайд)

Достоинства технологии продуктивного чтения:

применима самостоятельно вне урока

возрастосообразна и доступна

ориентирована на развитие личности читателя

развивает умение прогнозировать результаты чтения

способствует достижению понимания на уровне смысла

Универсальные учебные действия обучающихся, формированию которых способствует продуктивное чтение:

коммуникативные – дети учатся формулировать свои мысли, понимать собеседника;

познавательные – обучающиеся приобретают умения находить нужную текстовую информацию и интерпретировать ее;

личностные – анализируя текст, ученики учатся формулировать оценочные суждения;

регулятивные – школьники приобретают навыки работы по плану (алгоритму).