СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Приложение "Юные защитники Отечества" к сценарию устного журнала "Детям войны посвящается..."

Книга памяти , документальные сведения о некоторых юных защитниках отечества

Просмотр содержимого документа

«Приложение "Юные защитники Отечества" к сценарию устного журнала "Детям войны посвящается..."»

Год за годом заря над землею вставала,

Поднималась Россия, забыв о былом

И любовью мальчишек своих баловала,

Как могла, согревала на сердце своем.

Только вдруг 41-й ударил огнем,

Подпоясал мальчишек солдатским ремнем

Юные защитники Отечества - куряне

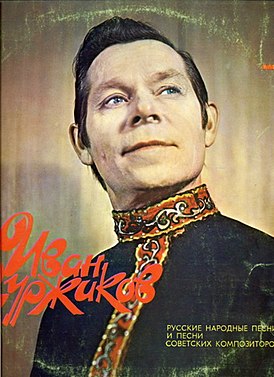

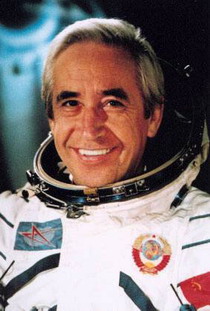

Суржиков Иван Николаевич (1928 – 2000 г.г.)

Суржиков Иван Николаевич родился в 1928 году селе Романовка Дмитриевского района Курской области в семье, где было пятеро детей. Родителям приходилось много работать, но в доме всегда звучала песня. Народную музыку Ваня полюбил с детства.

Вскоре семья перебралась в Донбасс. Когда началась война, Ване было неполных13 лет. Украину оккупировали немцы, и Суржиковы пешком стали пробираться в Романовку. Семья попала под бомбёжку, в ходе которой Ваня потерялся.

Голодного, больного тифом, его подобрали санитары медсанбата 65-й армии. Так в 14 лет Ваня стал сыном 105-го стрелкового полка. Был денщиком Рокоссовского, разведчиком.

Не детское это дело – война. Однако юный солдат с полной ответственностью и ясным пониманием шел в бой наравне со взрослыми. В той жесточайшей войне на детский возраст скидок не было.

Он был хорошим наездником и верхом на лошади доставлял почту, важные документы, продукты питания. Иван выполнял различные задания во время войны, но самыми любимыми и радостными были выступления перед солдатами. Бойцы прозвали Ваню «Курским соловьём».

Видя, сколько веры, бодрости, радости даёт солдатам музыка, его пение, еще на фронте Ваня решил: "Если не убьют - буду артистом".

Во время подготовки к сражению на Курской дуге «Курского соловья» любили слушать генерал 65 Армии, дважды Герой Советского Союза, П.И. Батов; командующий войсками 2-го Белорусского фронта К.К. Рокоссовский, который в творчестве для Ивана Суржикова был «крестным отцом».

Юный солдат прошел всю войну и Победу встретил в Берлине. За участие в боевых действиях Иван Суржиков был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

Был направлен командованием на стажировку в Варшавскую музыкальную академию, по окончании которой стал выступать в Варшавском оперном театре.

В 1955 году вернулся в СССР и стал солистом Краснознамённого ансамбля песни и пляски им. Александрова, а после демобилизации - солистом «Москонцерта». Отдавал предпочтение русским народным песням.

В 1955 году вернулся в СССР и стал солистом Краснознамённого ансамбля песни и пляски им. Александрова, а после демобилизации - солистом «Москонцерта». Отдавал предпочтение русским народным песням.

В 1960 году стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, а в 1967 году — Заслуженным артистом РСФСР. Артист Иван Суржиков с концертами объехал всю страну, не раз выступал в родном Курске.

Признанный мастер русской песни умер 8 марта 2000 года.

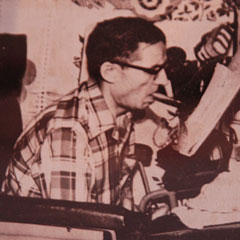

Чижиков Виталий Кузьмич (1927 г.р.)

В Дмитриевских лесах воевал партизанил - 14-летний Виталий Чижиков.

В 3 года, перенеся болезнь, лишился слуха и речи. В 1942-м приехал в гости к брату в село Черневка под Дмитриевом.

Когда в деревню вошли каратели, его чуть не застрелил немецкий солдат: подросток проигнорировал приказ повернуться к нему лицом. Благо, рядом оказалась сестра, которая и объяснила фашисту, что Виталик глухонемой и приказа просто не слышал. Немцы оставили мальчика в покое, посчитав, что он ничем не сможет им навредить.

А Виталий активно помогал партизанам: он умел писать, хорошо рисовал, поэтому без труда докладывал о том, что происходит в оккупированной деревне. Как-то немцы поймали Виталика, избили, а переводчик написал на бумажке: «Если еще раз пойдешь в лес, будешь расстрелян как партизан».

Дмитриевский партизанский отряд 17 месяцев вел успешную борьбу с немцами, и партизанам активно помогал глухонемой связной Виталий Чижиков.

Из воспоминаний Чижикова В. К.

Нас повезли в сторону оврага. У меня мелькнула мысль: «на расстрел!»

«Я чудом спасся». Я – глухонемой юный партизан Великой Отечественной войны. В силу такого физического недостатка в моих воспоминаниях встречаются многие участники событий без имен и фамилий, так как я не слышал их.

Есть события без дат. Такие мемуары многим покажутся скудными, но правдивыми из пера очевидца. Жаль только, я не смог написать этого раньше, когда еще были живы боевые товарищи, бывшие партизаны, которые могли бы дополнить мою историю событиями из их жизни, подтвердить правдивость написанных мною строк, да и легче бы мне писалось. Все написанное мною далось нелегко, так как к немоте прибавилась слепота; пишу в очках плюс три лупы, годы дают о себе знать. Все, написанное мною, – правда, увиденная собственными глазами и мною испытанная. Не позволю приписать себе чужой подвиг. Я не совершил ничего героического, хотя имею почетный знак «Сын полка», которым горжусь и дорожу.

В мемуарах встречаются и строки на языке того времени, с местным диалектом, чтобы, читая, вы чувствовали себя в духе того времени и чтобы мемуары дышали духом того времени.

Написано и с пословицами, и с поговорками, с Богом, без которого неинтересно писать. Написано с суровой правдой войны, особенно партизанской.

Я родился в мае 1927 года в селе Черновка Дмитриевского района Курской области. Учился в школе глухонемых. Был единственным отличником. Выполнял общественные поручения. Был редактором и художником стенгазеты, пионервожатым.

Однажды мне в руки попался учебник немецкого языка. Я заинтересовался и в свободное время начал изучать этот язык. Это мне пригодилось во время немецкой оккупации.

В нашей школе была дикая дедовщина, от которой мы все страдали. Но на моей учебе это не сказалось.

В школе мы поняли, что такое враг, по кинофильмам, где показывали царских солдат и офицеров, белогвардейцев. Мы устраивали детские игры в войну.

Мы знали о войне в Испании и о падении республиканцев, о трагедии города Генрика, о его разрушении от бомбежки и о гибели почти всех жителей города. Мы также видели помещенные в газетах снимки советских воинов, участвовавших в разгроме японских агрессоров на озере Хасан, а затем на реке Халхин-Гол. В школе мы узнали о войне с белофиннами и о ее тяжелых зимних условиях. Многие работницы школы плакали по погибшим мужьям.

Наша учительница рассказывала, что наша страна окружена капиталистическими странами. Среди них оказалась такая опасная и агрессивная страна, как фашистская Германия. Мы не знали этого и считали основными нашими врагами Францию и Англию.

Мы не знали, что Франция и Польша уже пали под ударом немецких войск и что над нашей родиной висит серьезная угроза неизбежной войны.

В школе нас пугали таким опасным врагом, как фашист со свастикой на рукаве, изображенный на карикатуре. Это был главный враг народа.

Все же, не ожидая приближения войны, мы спокойно сдали экзамены и разъехались на летние каникулы незадолго до начала войны.

Так в четырнадцатилетнем возрасте я встретил Великую Отечественную войну. К тому времени я был круглым сиротой и жил с семьей брата, который в первый день войны был мобилизован в армию. Со мной осталось три души: невестка Анна, племянник Саша и племянница Зина. Так мы жили в ветхой хате вчетвером.

Я тянулся к знаниям, читал все, что попадалось на глаза, в том числе и учебник немецкого языка, который впоследствии невестка изорвала на розжиг печи.

В школе нам не объясняли, кто такой коммунист, а кто – большевик. В одном из учебников я заметил слово «коммунист». С вопросом, кто такой коммунист, я обратился к своей учительнице, но ответа не получил. Только во время немецкой оккупации мы разобрались в этом.

Говорили, что немецкие оккупанты преследуют только коммунистов. В действительности все было не так. В оккупацию были грабежи, расстрелы мирных людей, поджог жилищ и многое другое.

Нас воспитали в патриотическом духе, в любви к Родине, в преданности родной стране и в презрении к изменникам Родины, в ненависти к врагу.

Утро пасмурного дня 31 августа 1942 года. Ничто не предвещало угрозы опасности.

Пара зловещих немецких бронемашин совершила разведывательный рейс вокруг леса, называвшегося Воскресная дача, где находился наш партизанский отряд. Немцы своим неожиданным появлением спугнули с поста дежурных, включая и меня. На всякий случай была устроена запоздалая партизанская засада. Среди участников засады был мой близкий боевой друг, начальник партизанского штаба Иван Банных.

Партизаны знали о моем желании вступить в отряд. По их просьбе я бегал в разведку и обратно, выполняя поручения.

Благодаря Ивану Банных я получил возможность участвовать в засаде. Среди бойцов засады был Вася Чижиков, мой сосед. Он был известен в селе Черновке своим скверным характером. Он был зачинщиком неоднократных драк, в том числе и со мной. А вот в партизанском отряде он был одним из лучших бойцов и смелым разведчиком.

В одной конной разведке при перестрелке с полицаями Вася Чижиков был ранен в левое плечо, но он бросил правой рукой фляжку в полицаев, которые приняли ее за гранату, полегли на землю. Вася с трудом взобрался на лошадь и был таков. Только после прихода Красной армии Вася Чижиков вернулся в родное село.

В засаде мне было скучно. Я решил пойти в сторону поселка Веселый и посмотреть, что там, за лесом. Во время моего пути мне навстречу со стороны поселка в панике бежали трое ребят, среди которых был мой одноклассник, глухонемой Вова Гусев. Жестикулируя руками, он торопливо сообщил о какой-то лошади и побежал дальше. Я не понял и даже недоумевал, что за лошадь, о которой сообщил Гусев. По-видимому, он говорил, что ищет свою лошадь, хотя уже давно у населения отобрали почти всех лошадей.

Однако я продолжил идти своей дорогой в сторону поселка, вдоль леса. Вдруг я подвергся прямому пулеметному обстрелу с поля. На третьем выстреле я рванулся бежать обратно в лес. Там я столкнулся с двумя знакомыми партизанами-разведчиками и жестом сжатых рук, словно держащих оружие, сообщил, что там в меня стреляли, и побрел вдоль опушки.

По пути я думал о минувшем. «Славу Богу, я дважды чудом спасся». Я благодарил Бога за то, что ни одна пуля из пулемета не попала в меня. Также я думал о сумасбродном Васе Гусеве, который ввел меня в заблуждение своей лошадью. Понятно, враг открыл пулеметный огонь по мне, приняв меня за партизана.

Нужно было выходить из леса. Я с осторожностью вышел на дорогу и по ней вышел к засаде. На мое сообщение о том, что я подвергся обстрелу, не обратили внимания. Хотя Вася Чижиков, с которым я раньше был в компании, это подтвердил. Вскоре, сняв засаду, бойцы стали уходить в глубь леса, не обратив на меня внимания. Мне было обидно, что Носевич – командир роты – не позвал меня с собой. Я пожалел, что не попросил его взять меня. Я подумал о моем боевом друге Иване Банных. Ведь он неоднократно брал меня с собой, дав винтовку. Мне в изорванной одежде деваться было некуда. Я был в затруднительном положении. Решил отправиться в поселок Веселый, чтобы переждать. Но здесь, во мгле, на параллельной дороге увидел четверых ребят. Я направился к ним. Оказалось, троих ребят сопровождал мадьярский солдат-разведчик. Они были из поселка Веселый. Мадьяр, светлорусый, как северный европеец, с добрым на вид, красивым лицом, спокойно шагал с винтовкой, которую я сослепу не заметил. Винтовка была направлена на ребят.

Кроме того, позади меня оказался еще один мадьяр, который совсем близко находился от того места, где была засада. Он хотел меня поймать, но я оказался в руках другого мадьяра. Так, вчетвером, в сопровождении двух мадьяр, мы шли в сторону поселка Веселый. Я волновался. Однако было лучше попасть к мадьярам, чем к немцам или полицаям. Они были менее жестокими, чем другие.

Во время оккупации мы употребляли слово «мадьяр» и изредка «венгры».

Пройдя некоторое расстояние, увидели воз, запряженный лошадьми-тяжеловозами. Как я понял, это были те лошади, о которых мне говорил Вова Гусев. При следующей встрече он мне объяснил, что он меня хотел предупредить о том, чтобы я не шел в ту сторону, так как там немцы. Вова Гусев был тоже схвачен.

Рядом с возом стоял пулемет. Именно из этого пулемета я подвергся обстрелу. Этот станковый пулемет по внешнему виду был похож на наш пулемет «максим», но только с раструбом на торце ствола. Поэтому я, тугоухий, смог расслышать на значительном расстоянии звук выстрела. Этот раструб, находящийся на торце ствола венгерского пулемета, имеет форму рупора, который служит для усиления звука.

Внезапно хлынул сильный дождь. Мадьяры кутались в воротники. Мы вчетвером прижались к копне, и, так как снопы нас плохо прикрывали, мы вымокли.

Один из солдат сделал контрольный выстрел в воздух. Мы вчетвером, в сопровождении двух солдат прошли вдоль ряда сап, вырытых на сжатом поле. В каждой из них лежал солдат, целясь в лес. Навстречу нам из последней сапы поднялся с винтовкой в руке офицер в пилотке с петушиным пером на правом боку, сияя золотым зубом и золоченым орденом в виде восьмиконечной звезды. Судя по петушиному перу, не охотник ли он, офицер? Винтовка была устаревшая. Это говорило о том, что мадьяры вооружены хуже, чем немцы. Нигде у мадьяр я не видел автомата.

Я был старше всех ребят. Нас отвели в лог, заросший вековыми дубами. Здесь нас стали допрашивать. Жаль только, я не слышал речи на допросе, а потому не могу изложить их в своих мемуарах. Офицер показал на меня. Я понял, что он спрашивал обо мне у ребят. Старший ответил, что я глухонемой. Офицер оставил меня в покое.

Вдруг он с поднятой винтовкой прижался ко дну лога и попятился к нам. По противоположному склону, между деревьями, в сопровождении двух мадьярских солдат, показались дед с внучком. Они приближались к нам.

Дед был высокого роста, скуластый, с пышной, чуть рыжеватой бородой, в зимней кожаной с козырьком кепке и босой.

Кстати, климат на земле Курской в то время был теплым и мягким. В черноземной Курской области земля жирная, плодородная, такая нежная, что приятно по ней ходить босиком. В то время и мал и велик ходили босиком.

Офицер стал допрашивать деда. Недовольный ответом, он схватил его за бороду и стал трепать. Малыш от испуга заплакал, хватаясь за брюки деда.

Обозленный и неудовлетворенный ответом, офицер ударил его по щеке и стал опять трепать за бороду. Малыш, прячась за деда, плакал еще громче. Дед успокаивал внука и мужественно переносил побои. Он что-то говорил, говорил, а затем бросил свою кожаную кепку на землю и перекрестился. Покраснев от злости, офицер продолжал бить деда то по спине прикладом, то трепал за бороду, опираясь на винтовку, ударял в бедро сапогами. А дед устоял, как тот дуб, что рос рядом.

Любимый русским народом дуб. Дуб-богатырь. Вспоминается былинный богатырь – Илья Муромец, который по пути в Киев пленил Соловья-разбойника, убивавшего из дупла старого дуба всех, проходивших мимо, своим разбойничьим свистом.

Я очень любил читать сказки, былины. Поэтому не мог не восхищаться подвигом дуба-богатыря на допросе, не мог не уважать русского деда, в дальнейшем оказывая ему почтение. Очень жаль, что, к своему стыду, я не знаю его имени, фамилии.

Наконец или устав, или тронувшись стойкостью деда, офицер брезгливо поднял с земли дедову кепку и подал ему.

Затем один из мадьярских солдат сделал контрольный выстрел в воздух. Нас повели в сторону оврага. У меня промелькнула мысль: «На расстрел». Я не ощутил страха. Сразу вспомнился страшный мартовский день, когда во время расстрела мирных жителей села Черновка сестра Наташа помешала карателю, который целился в меня: «Не трогай! Он немой и глухой!»

А сегодня опять возможен расстрел. Куда же идем, как не в овраг? Подходящее место для расстрела. Нет смысла просить пощады, тяжело расставаться со своей молодой жизнью.

Однако мы прошли мимо оврага и вышли на свежевспаханное, ждущее посева поле.

Мы пришли в поселок. Точно не знаю его название, но, кажется, Северный. Там под наблюдением немецких офицеров находилось мадьярское войско. Нас встретил мадьярский офицер с короткими, пышными, черными, как смола, усами и с висящим на боку трофейным автоматом. По-видимому, мадьярское войско было свежим, только что прибывшим из Венгрии, с устаревшим вооружением. Нас отвели в одну из хат на допрос. Меня опять не тронули, узнав о моей глухонемоте. Снова мне повезло.

Кстати, как мадьярские, так и немецкие оккупанты не трогали глухих.

После допроса нас вывели к погребу для заключения. У входа нас обыскали, причем вынули из кармана пальто кресало, кремень и фитиль, которые, к счастью, не намокли от дождя. Нас шестерых закрыли в погребе. Намокший и озябший, я провел ночь с невеселой мыслью. Я жалел о том, что не принимаю участия в бою, о том, что не рядом со своим боевым другом, начальником штаба. Вместо него рядом со мной находился командир засады Носович, который не очень жаловал меня.

Вспоминался глухонемой Вова Гусев, который своими жестами сбил меня с пути. Однако, может быть, лошадь здесь ни при чем. Я не понял того, что сказал Вова.

Ясное утро 1 сентября 1942 года. Я проснулся в погребе. Никого не было, все вышли, не разбудив меня.

Я вышел из погреба. Неподалеку стояло артиллерийское орудие малого калибра, стволом в лес. Вблизи от погреба разложили костер, у которого сидели трое ребят. Я подошел к ним. Мы обогрелись у костра. Передо мной на тлеющем угле стоял котелок с молоком, оставленный кем-то из солдат. Порывом утреннего ветра туда занесло мелкий уголек. Это увидел хозяин котелка, подняв на меня свой взор, и, показывая на котелок, толкнул меня в ногу ботинком. Я отошел под сдержанный смех ребят.

Затем нас, четверых ребят, перевели в другой поселок, где заставили пасти скот, отобранный у мирного населения. Сюда же стекались люди со всех сторон. В толпе я увидел и старого деда, которого потом в селе Черновке заживо сожгли. Впоследствии небольшой город Брянской области был назван – Стародуб.

Неизвестность тяготила меня. Ребята со мной не общались, были ко мне безразличны. Их бездушие угнетало меня, давила обида. Я понимал, что в них друзей мне не найти. Они видели во мне чужака, так как я был из другой деревни.

Здесь был и вчерашний рыжий офицер с петушиным пером, и пузатый офицер с короткими черными усами. Забавно было наблюдать, как он проглатывал очищенные яйца: не жуя, целиком. Мое внимание привлек еще один офицер, русый, невзрачный. Крича до покраснения, он спорил с группой офицеров. Я понял, что он был главным, так как к нему прислушивались. Многие мадьярские солдаты с интересом смотрели на нас, словно только что увидели в первый раз русских, пытались с нами заговорить.

Оказалось, многие мадьяры могли говорить по-русски. Судя по всему, они прибыли для борьбы с партизанами, называя их бандитами. Узнав, что я глухонемой, заулыбались.

В операции против партизан приняли участие четыре батальона и полицейский отряд.

Мадьяры несли потери в людях и технике. Партизаны мужественно отстаивали свои позиции. Мадьяры предприняли попытку проникнуть в глубь леса Воскресная дача, чтобы разгромить отряд партизан, но безуспешно.

В толпе оказались и глухие жители поселков. Я видел пастуха Федю Кучеряева с матерью, здесь же я встретил и одноклассника Степу Левых. Мы молча смотрели друг на друга, покачивая головами, понимая все без слов.

Скот пасли в огородах местных жителей. Как только картофельная ботва была съедена, мадьяры заставляли приносить сено из сарая. Сено было там очень туго набито. Мне было очень тяжело его вытаскивать, а иногда и не получалось. За это я получал удары прутом по бедрам. Если я, выдыхаясь, садился передохнуть, получал удары по щекам.

Когда сена было уже достаточно на ночь, мы уходили в сарай, чтобы переночевать на душистом сене. А на проселке согнанное население готовилось ко сну прямо на грунтовой земле. Ах, Земля-матушка, покровитель несчастных людей. Теплая, нежная, Курская, на ней можно спать, не боясь простуды.

Утро 2 сентября 1942 года. Последний, третий день карательной операции против партизан и моего пребывания в плену. В сарае я проснулся и снова, как и в прошлый раз, обнаружил отсутствие ребят.

Если бы я проснулся немножко позже, то мог бы сгореть. Уже горели соседние хаты. Негодуя на троих ребят, я вышел из сарая. Тут в нос ударил горький запах дыма от пожара. На проселке согнанные жители двинулись на запад. Один мадьярский солдат, увидев меня, отхлестал ивовым прутом в тот момент, когда я пристал к толпе. В толпе были и остальные ребята, которые покинули меня в сарае. Забыв обиду, я спросил у них о том, куда мы направляемся. Никто не ответил, только старший развел руками.

А в это время в одном из логов, известном под названием «Свиной лог», происходило крупное сражение. Умелым маневром партизаны наносили противнику серьезный урон. Жаль только, мне не пришлось там участвовать, находясь в трехдневном плену.

К вечеру мадьяры сняли охрану и покинули толпу. Толпа людей, оставшаяся без крова, направилась в село Невара переночевать до утра.

Я остался на проселке один. Одна женщина взяла меня в хату, угостила кружкой молока с хлебом. Я лег спать на наброшенный сеном земляной пол.

Ранним утром хозяйка разбудила меня. За окном уже было светло. Я покинул добрую хозяйку и пристал к той же тройке ребят. С ними я вернулся в поселок Веселый, где мы увидели сожженные дотла, дымящиеся остатки деревянных хат. Мы заплакали.

Я очень волновался о родном селе Черновка, решил туда вернуться. Я туда бежал почти без остановки. Я до боли напрягал свои близорукие глаза, чтобы увидеть родное уцелевшее село.

Дома меня с радостью встретили родные: невестка Анна, племянник Шура и племянница Зина. Они рассказали, как за меня волновались. Я им рассказал о том, как попал в руки врага. Моя одежда была вся изорванная. Невестка сразу починила ее.

За завтраком подали на стол щи из молодой капусты с хлебом. Я давно почти ничего не ел, сразу набросился на еду. После завтрака я вышел из хаты. Тут меня приветствовали соседи – семья дяди Андрея. Самого дядю Андрея мадьяры угнали с другими мужиками в Локоть, поселок нашей Брянской области, который во время оккупации назывался городом, на каторжные работы. (Откуда дядя Андрей все же впоследствии вернется домой к семье.) Так, по иронии судьбы, я стал героем для близких и соседей. Прошло время.

В один из дней, сидя на коне, мой близкий друг Иван Банных беседовал с группой жителей. Я подошел к нему, он пожал мне руку и продолжал беседовать, не обращая на меня внимания. Так я и не смог рассказать о случившемся со мною инциденте. Через день-два я опять шагал партизанскими тропами. Партизаны уже знали, что я был во вражеских руках. Тут я узнал про предупреждение чешского патриота-коммуниста в венгерской офицерской форме о подготовке к крупной операции против партизан.

Партизанский отряд перебазировался, оставив небольшую группу людей для выполнения какой-то задачи. Также я узнал подробности событий, случившихся во время моего нахождения в плену. Вот что произошло.

Благодаря двум перебежчикам мадьяры и полицаи, знавшие уже местность и место нахождения партизан, готовились к крупной карательной операции против партизан. Дмитриевский партизанский отряд, в свою очередь, был готов к отпору.

Рано утром мадьярские войска уже грянули на поселки, прилегающие к лесу, и устроили засаду вокруг леса Воскресная дача. Умелый маневр наших партизан в восточных частях знаменитых брянских лесов, таких как Воскресная и Кишковская дачи, помог им нанести мадьярским войскам немалый урон. Мадьяры не могли ничего сделать, не решились проникнуть в глубь леса. Попытались мадьяры вместе с полицаями совершить атаку в Свином логу, но на них обрушилась буря пулеметно-автоматного огня со стороны партизанских засад. Мадьяры с большими потерями отошли назад, оставляя на поле боя много убитых. Потери понесли и полицаи. Обозленные неудачей мадьяры сожгли пять прилегающих к партизанскому лесу поселков. Отобрали у населения скот, птицу, имущество. После рассказа об этом Кривоглазый, окинув меня взглядом, попросил переодеть меня в трофейную одежду, предупредив при этом, чтобы она была выстирана. Так, на следующий день я получил свои брюки и, в свою очередь, отблагодарил кривоглазого горстью махорки из молодого самосада.

Я читал газету «Правда», доставленную с Большой земли, откуда узнавал о боях на Донском фронте под Сталинградом. Я любовался карикатурой, на которой изображен известный немецкий генерал Паулюс с недовольным лицом.

Майским утром 1942 года в нашу деревню пришли мадьяры. Вместе с полицаями они направились на пастбище. Оттуда пригнали в деревню и распустили по дворам коров. Наша корова направилась к нашему двору. Один из полицаев указал мадьярам на нее, сказав, что у хозяйки этой коровы брат в партизанах. Нашу корову забрали и угнали. Увидев это, невестка, взяв меня как грамотного, пошла в село Дерюгино, которое было как волостной центр. Мы шли 12 километров, чтобы возвратить корову.

В управлении Дерюгинской волости находились староста, его жена и Петр Минаков с винтовкой в руках. Жена старосты спрашивала невестку о брате-партизане и этим волновала ее. Она не реагировала на допрос и обратилась за помощью к старосте. Тот, как я понял, старался помочь невестке, но у него ничего не получилось.

Тогда невестка обратилась к Петру Минакову. Тот жестом предложил мне написать заявление в волость о возвращении коровы. Но из-за физического недостатка я растерялся и заявления не написал. Петр Минаков только пожал плечами. Надежда невестки на меня не оправдалась. От этого мне было не по себе. Затем невестка вошла в правление, оставив меня в приемной. В ожидании невестки я рассматривал развешенные там плакаты. Все плакаты были провокационного характера. Я был возмущен. Без результата вышла из кабинета невестка. Мы возвращались домой молча, не проронив за всю дорогу ни слова.

Через некоторое время в село вошли партизаны. Они разгромили хату изменника Петра Минакова.

На следующий день невестка опять пошла в волость с надеждой возвратить корову. А я пристал к бежавшим молодым людям и вместе с ними направился к партизанам.

В правлении Дерюгинской волости невестку приняли как сестру партизана и, дав в спину, как говорят, 25 шомполов, предупредили, чтобы впредь не приходила. А потом долго я видел плачущую невестку, сидящую за прялкой. С этого дня я стал ходить на пост к партизанам.

В один из летних дней 1942 года произошло событие, которое имело решающее значение для начала карательной операции в нашей Воскресной даче.

Утром я пришел на партизанский пост, как всегда. Здесь были только два постовых. На вопрос о враге в моем селе я отрицательно мотал головой. Ничто не предвещало опасности, как… вдруг постовые вскочили и, схватив свои винтовки и телогрейки, побежали в глубь леса, в сторону базы.

Я недоумевал, что могло случиться? Почему оба постовых не заметили, как враг подкрался и застал нас врасплох. С этой мыслью я наткнулся на давно заброшенную партизанскую базу с двумя пустыми землянками. Находиться в них было тяжело, и я продолжил свой путь. С осторожностью вышел на прилегающую к лесу грунтовую дорогу.

Вскоре показался партизанский пост. Там были партизаны. К моей радости, среди бойцов был Иван Банных. С ним были комиссар Дмитрий Беспарточный, командир отряда Иван Соприн. Я подошел к Банных и шутливо отдал ему честь, поднеся руку к виску. Тут я неожиданно заметил на грунтовой дороге следы шин автомашин. С вопросом я обратился к Банных, указывая пальцем на следы. Тот вынул из кармана своей телогрейки гранату-лимонку и замахнулся ею, словно бросая, с досадой качая головой. Вот кто спугнул нас с поста. По вине двух постовых мы пропустили две немецкие автомашины.

На месте партизанского поста была устроена засада, к сожалению запоздалая.

В ожидании, сидя на выступе, Иван Банных подозвал к себе меня, написал на бумажке просьбу сбегать в деревню, разведать о силе врага, разузнать о количестве автомашин, о видах оружия. Мне пришлось бежать пять километров в родную деревню Черновку. Я прибежал в крайнюю, отделенную логом, часть деревни, состоящую из четырех дворов.

Во второй от края хате жил Андрюша Чикиров – мой одноклассник. Он сообщил, что машины проехали в сторону поля, где виднелись клубы пыли, поднятой автомашинами. А его сосед, Гура Тимошин, рассказал, что первые две машины направились в сторону деревни Асмонь, а другие две в сторону села Дерюгино. Для проверки я направился в деревню через лог. Убедившись в отсутствии врага, я с облегчением вернулся к засаде. На всякий случай засада еще продолжалась. Я с карабином сидел под деревом.

Солнце спустилось к горизонту. Обойдя другой дорогой, автомашины ушли в сторону села Дерюгино. Засада была снята. Я сдал оружие Ивану Банных и возвратился в родную деревню. Дома я объяснил племяннику Саше о случае на партизанском посту и своей неудачной разведке, а от него услышал следующее.

Было четыре немецкие бронемашины. Первая пара машин отправилась в сторону деревни Асмоня. Они проходили мимо лога, и одна из машин съехала в лог из-за скользкой дороги после дождя, там она и сгорела. Вторая пара машин направилась в сторону села Дерюгина. Судя по всему, мы поняли, что это был разведывательный рейс вокруг урочища Воскресная дача.

Вскоре после этого события, в свой очередной приход на пост, я заметил станковый пулемет со снятым щитом. За ним стоял пулеметчик. Это был брат моей невестки – Ваня Ефимочкин. После рукопожатия на его вопрос о враге в селе я отрицательно мотал головой. По моей просьбе Ваня без всякого возражения показал, как обращаться с пулеметом.

Через некоторое время в летний пасмурный день 1942 года я спал с племянником Сашей в амбаре. Неожиданно невестка разбудила меня, что-то показывая пальцем в сторону проселка. Там оказались полицаи. Дома я узнал, что из Дерюгина они забрали нашего пастуха Васю Цыганкова за то, что его отец и брат в партизанах.

Проспал я не только приход полицаев, но и арест пастуха Васи. Только позже я узнал о подробностях ареста Васи. Дело было так: рано утром полицаи во главе с изменником Петром Минаковым пришли в наше село из села Дерюгина, где находился мадьярский гарнизон. Они пришли раньше, чем пастух Вася успел выгнать стадо на пастбище.

Петр с двумя полицаями вошёл в хату, где жила многодетная семья Цыганковых. Сам Вася был старшим сыном в семье. Полицаи допрашивали его об отце и брате, а затем его забрали.

К нам тоже вошли полицаи. Один из них, в светло-бежевом плаще, попросил у невестки поесть. На стол была подана миска щей с хлебом. За завтраком полицай стал допрашивать невестку о брате. Та упорно все отрицала. К сожалению, содержание допроса я не мог слышать.

После завтрака полицаи попросили закурить. Невестка перевела мне их просьбу. Я дал щепотку махорки. Полицай закурил и продолжал допрашивать. В этот момент я надел свое старое пальто и, прикрыв тихонько за собой дверь, через сени ускользнул из хаты. Увлекшись допросом, полицай не заметил моего исчезновения.

Я пробрался к проселочной дороге, на которой не было ни души. Это мне было на руку. Я бежал в сторону партизан. Пробрался по логу до оврага, вышел на еще не сжатое поле, твердя себе, что в селе полицаи.

Когда я подходил к поселку Образцовый навстречу мне вышла беженка, наша односельчанка. Окинула меня вопросительным взглядом. Она была подпольщицей. Вслед за ней вышел юный партизан, брат пастуха Васи – Ваня Цыганков. Я сообщил ему об аресте старшего брата. Это известие облетело поселок и дошло до партизанской базы. Из леса пришел начальник партизанского штаба – Иван Банных. Он с Васей Ермаковым расспросил меня, что я видел и что знаю. Я ответил, что в селе много полицаев и что они спрашивают о партизанах. Спрашивали меня и о силе врага, о вооружении.

Через некоторое время началось размежевание земли между семьями. Этим занимался Петр Минаков, наш сосед. Он служил в армии авиаинспектором. В воздушном бою был сбит, попал в плен и вскоре был отправлен домой со справкой. С Петей я был в дружеских отношениях. Он был свидетелем злодейства немецких карателей в тот страшный мартовский день, знал, что немцы хотели меня убить. Также знал, что у невестки брат в партизанах, что он привез свою семью, оставшуюся без крова после сожжения родного поселка Карпеевского. В его семье было три души.

Во время размежевания я устал и сел отдохнуть на солому. Рядом со мной лег Петр. Он показал мне повестку, написанную карандашом. Я, по своей малограмотности, не разобрал, что там написано. А вскоре узнал, что он ушел в село Дерюгино и поступил на службу к полицаям. Он приходил в нашу деревню на зачистку во главе группы полицаев. Он был при конфискации у нас коровы, при аресте Васи Цыганкова.

До появления партизан в нашем селе к нам из волостного центра Дерюгино немецкие оккупанты приезжали грабить население. Распространялись немецкие сообщения о победоносных наступлениях немецких войск. Население было введено в заблуждение. Все думали, что Красная армия разгромлена. Я не верил этим сообщениям. Только появление партизан дало понять населению, что все обстоит далеко не так, что Красная армия не дрогнула.

В один из зимних вечеров 1942 года к нам в гости заглянули партизаны: брат невестки – Ваня Ефимочкин и Вася Ермаков. Я передал патроны, которые нашел, и получил за это листовки и газеты, доставленные самолетом с Большой земли. Из них я узнал о разгроме немецких войск под Москвой и о зверстве немецких захватчиков.

В нашем Дмитриевском районе партизанское движение активизировалось все шире и шире и этим беспокоило немецких оккупантов.

С начала зимы 1942—43 годов ожидался приход советских войск, наступающих после уничтожения немцев под Сталинградом. В нашем селе из партизанских листовок было уже известно о совершении крупного в истории сражения с разгромом большой немецкой армии и о начале освободительного наступления наших войск.

Мы узнали и о том, что Красная армия уже ступила на древнюю курскую землю в районе г. Валуйки, подходила к Дмитриевскому району.

В то время я с соседкой ходил за 12 километров в село Дерюгино, возя на санках зерно для обмена на соль. Если память не изменяет, один стакан соли стоил двух пудов зерна. После продажи я навещал своего двоюродного брата Николая Новикова. Каждый раз я получал у него по стакану соли.

До войны Коля служил в пограничных войсках на западной границе. Дослужился до старшего лейтенанта.

Как в лесу, так и в нашем селе Черновка партизаны готовились к отправке в село Клишино. Там предстоял штурм немецкого гарнизона, участие в котором приняли Дмитриевские партизаны совместно с другими партизанскими отрядами, а также с частью Красной армии. Кроме того, к партизанам из села Дерюгина стали переходить сами полицаи, почуяв крах немцев и приближение Красной армии. Среди них был мой брат Николай Новиков.

Прежде чем перейти к партизанам, полицаи из села Дерюгина послали своего человека к партизанам на переговоры, а те потребовали захватить полицаев с оружием, до того как они перейдут к партизанам.

Затем Николая Новикова назначили командиром роты и поручили ему сформировать роту. По деревне ходили слухи, что Новиков был разоблачен и казнен.

Я был потрясен этим известием и не верил в измену брата. Сколько раз я возил в село Дерюгино на санках зерно на продажу за соль и навещал Колю Новикова, которому предлагал уходить в партизаны. Я подарил ему игральные карты собственноручной работы, а Коля, в свою очередь, подарил мне темно-синие шаровары, которым я и мои домашние были очень рады.

В январе-феврале 1943 года к нашему Дмитриевскому району приближались освободительные советские войска, которые после разгрома немецких войск под Сталинградом вступили в Курскую область.

В последний день перед приходом Красной армии в нашу хату вошла пара немецких офицеров. Взглянув на меня, они обратились к невестке, что-то ей сказали. Та велела мне взять лопату и пойти с немцами, объясняя мне, что после работы я вернусь домой. На проселке собрались пригнанные молодые люди, включая женщин.

Нас заставили чистить от снега дорожки между укрытиями. Кругом, особенно в восточной стороне, бесконечно вспыхивали многочисленные разноцветные ракеты, включая осветительные. Закончив работу, мы благополучно возвратились домой. После ужина к нам ворвалась пара немецких офицеров и приказала освободить горницу для немецких солдат, а нам перебраться в переднюю. Это были отступающие немецкие солдаты.

На следующий день утром в селе уже не было ни одного немца. К утру следующего дня в наше село с севера, со стороны села Лубашева, вступали первые бойцы освободительных советских войск. Жители нашего села Черновки с радостью встретили воинов-освободителей.

Однако они в селе не задерживались, на ходу спрашивая о немцах, бойцы все в инее, замерзшие от сильного утреннего мороза, стремительно шагали вперед и вперед, на запад, в сторону села Неверь. Бедные бойцы! На их плечи легла тяжесть войны и тяжелые зимние условия. Вслед за ними в нашем селе остановилась последняя часть наших войск. В нашей и соседней хатах остановилось по пять бойцов. У нас остановился их командир.

В это время мой младший дядя вышел из укрытия, в котором прятался от угона немцами на каторжные работы. Он укрывался под сеном в хлеву и продержался до прибытия Красной армии. Дядя Андрей был участником Первой мировой войны, как и старший брат Сосипатр, бывший царский офицер.

Я с племянником Сашей побежал в сторону села Гладкое на место минувшей ночной перестрелки. На полпути между нашим селом и селом Гладкое были расположены покинутые немецкие снежные будки. Мое внимание привлекла пуля, лежащая на насту, пробив какую-то преграду, она упала на наст. Пуля была уже холодная. Под ней снег не подтаял. Мы принесли домой немецкую гранату. Командир бойцов, заметив у меня гранату, немедленно отобрал ее, сделав суровое лицо.

А когда наступили сумерки и у бойцов был отдых, я подошел к командиру и завязал письменную беседу. Я написал, что знаю устройство гранаты и какую опасность она представляет. Командир не согласился. Я сообщил ему, что был в партизанах и знаю все оружие. Тот спросил невестку. Та подтвердила и поведала о ряде моих приключений.

В этот момент к нам пришла со слезами на глазах одна из дочерей дяди Андрея и сообщила о трагедии, произошедшей в их хате. Командир вскочил.

Радостный день освобождения омрачился. Участник Первой мировой войны дядя Андрей был далеко от мысли о подстерегающей опасности. Не ожидая беды, ждущей его, он полез по лестнице на чердак за махоркой-самосадом. В это время в хате бойцы попытались устранить неисправности у ручного пулемета. Раздалась пулеметная очередь. Четыре пули пробили потолок. Одна из них попала в бедро незадачливого дяди Андрея. Его перенесли в хату. На верхних бревнах стены осталась струйка крови. Ногу дяде Андрею перебинтовал сам командир. Так дядя Андрей пролежал несколько дней. Ногу разнесло, началось заражение. Дядя умер.

Однажды я беседовал с одним из бойцов, который относился ко мне с симпатией. Я рассказал ему о том, как чудом спасся во время расстрела мирных жителей, как помогал партизанам, ходил в разведку, откуда приносил сведения о враге. Сетовал на то, что не мог участвовать в сражении, попав в трехдневный плен. Слушая мои рассказы, боец, качая головой, спросил у зашедшей соседки подтверждения сказанному мной. Та утвердительно кивнула головой.

После этой беседы я с соседними девушками пошёл через территорию совхоза туда, где рыли дорожки между укрытиями. По сторонам дороги мы увидели лежащие замерзшие трупы наших бойцов. Их доставляли с мест гибели. Позавчера ночью наши бойцы наткнулись на немецкие засады. Произошла перестрелка. Сколько бойцов пало за освобождение нашего села Черновка? Сколько людей погибло к концу войны? Увы, трупы не избегали мародерства. Вид многочисленных трупов наших бойцов вызвал у меня шок. Я привык у партизан к тому, что наши дмитриевские партизаны выходили из боя с незначительными потерями.

Когда мы вернулись в село, дома уже не оказалось бойцов. У нас в хате остановились вновь прибывшие бойцы Красной армии. Только через несколько дней на обратном пути нас навестил понравившийся мне боец и сообщил, что командир погиб, а сам он ранен. Отобрав у меня злополучную гранату, командир сделал роковую ошибку, которая предсказала ему смерть.

Весна 1943 года. В наше село возвратился партизан, наш сосед Вася Чижиков, с Большой земли, куда был доставлен самолетом для лечения ранения в плечо.

Поздняя весна 1943 года. Я пробыл в районном центре Дмитриеве несколько дней. К моему удивлению, ко мне очень хорошо относились бывшие знакомые партизаны, близкие боевые товарищи, которые занимали высокие должностные посты. Бывший начальник штаба дмитриевского партизанского отряда Иван Банных работал первым секретарем райкома ВКП(б), а бывший комиссар партизанского отряда Дмитрий Беспарточный – председателем райисполкома. Иван Банных всегда давал мне записку, по которой я получал товар в магазине. В этом я никогда не имел отказа. Беспарточный уговаривал продавца не отказывать мне в выдаче товара, ссылаясь на то, что я был партизаном.

В сентябре 1946 года по призыву правительства я вместе с семьей брата переехал в Калининградскую область. На этом оборвалась связь с моим самым близким боевым другом Иваном Банных.

Жданов Владимир Григорьевич (1930 - 1942г.г.)

Юный партизан Володя Жданов родился в 1930 году в деревне Веретенино. Ему было 11 лет, когда началась война. В марте 1942 года партизаны должны были уничтожить фашистский гарнизон в деревне Веретенино. Пионер Володя Жданов, убежав из дома, пробрался к месту боя на луг Косица.

Он не успел ещё разобраться, где свои, а где немцы, как неожиданно услышал громкий стон – почти рядом с ним лежал раненый партизан. Вначале он его спрятал на картофельном поле. Фашисты шныряли по лесу, разыскивая раненых.

Под пулями мальчик перетащил бойца подальше в лес и надёжно укрыл. А когда немцы и полицаи к вечеру отступили, об этом рассказал своей маме. Так Володя спас жизнь партизана Прохорова из отряда «Железняк» и сохранил его боевую винтовку.

После этого мальчика оставили в партизанском отряде. Находясь в партизанском отряде, Володя не раз ходил в разведку, распространял среди населения деревень листовки.

Осенью 1942 года, когда партизанский отряд переходил на повое место, Володя попал в руки фашистов. Начались допросы. От мальчика требовали, чтобы он рассказал о партизанах. Его били, но он молчал. Верный пионерскому долгу, он не выдал врагам партизанскую тайну.

Володя похоронен в братской могиле слободы Михайловка.

Президиум Верховного Совета СССР посмертно наградил Володю Жданова орденом Отечественной войны II степени.

Февраль – это время освобождения и Железногорского (а в то время еще Михайловского) района. На территории его находится музей-мемориал «Большой Дуб», названный так в честь одноименного поселка, в октябре сорок второго сожженного немцами.

В этом музее есть фотография юного Володи Жданова, которому судьба отмерила всего 12 лет жизни. В начале 80-х годов прошлого столетия директор музея Лариса Скрипка в районной газете (называвшейся тогда «Ударный фронт») в материале «Верные клятве» писала о Володе как о «пионере из деревни Веретенино, партизанском разведчике, замученном и расстрелянном карателями осенью 1942 года».

Его учительница – Надежда Алесина – была с мальчиком в одном партизанском отряде. Вот как рассказывала Надежда Григорьевна о своем ученике: «Володя Жданов пришел в школу в 1938 году. Он был способным и подвижным – из числа тех, которые бывают лидерами среди ровесников. Участвовал в художественной самодеятельности. Отличался вежливостью, любил книги, с удовольствием рассказывал о прочитанном своим одноклассникам.

Володя – черноглазый, веселый, задорный мальчик. Он успел окончить всего 3 класса. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 11 лет. В районе организовался партизанский отряд. Население, чем могло, помогало партизанам. Не отставали и дети.

Володя Жданов вместе со своими товарищами Васей, Колей, Люсей и Машей Романовыми, Любой и Алешей Гундаревыми собирали патроны, оружие, оставшиеся на полях битвы, носили в отряд продукты и белье. Вскоре семьи Романовых и Гундаревых переехали в поселок Погорелый, а Володя остался в Веретенино…

Однажды осенью произошла схватка между партизанами и полицаями на окраине деревни. Один из партизан был ранен, полицаи искали его. Володя Жданов спас раненого, спрятав его в надежном месте.

Полицаи ушли ни с чем. А мальчик побежал в лес к партизанам. После этого Володю оставили в отряде, в который ушла и его мать Прасковья Никитична.

Как-то ночью на марше, когда партизанский отряд уходил от преследовавших его карателей, Володя отстал в лесу. Его схватили полицаи, выслеживавшие отряд. Они передали Володю немцам.

Фашисты избили мальчика, добиваясь, чтобы он рассказал им, куда ушел отряд и кто оставлен в селах для связи с ним. Володя молчал. Тогда его, избитого, измученного, стали возить на мотоцикле по деревням, требуя указать на партизан. Но пионер продолжал молчать.

Разозленные фашисты вывезли Володю на окраину деревни Веретенино и убили его». Володя (Владимир Григорьевич) Жданов похоронен в братской могиле в слободе Михайловке.

Родина не забыла подвиг юного партизана. Он посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. И, конечно же, земляки помнят этого юного героя, настоящего патриота, которого не смогли заставить заговорить даже такие изверги, как фашисты.

Вот истинный пример мужества для сегодняшнего подрастающего поколения. В деревне Веретенино именем Володи Жданова названа одна из улиц.

Голеньков Леонид Николаевич (1927(28) - 1943 г.г.)

Леня Голеньков родился в деревне Черняково Михайловского (ныне - Железногорского района). До войны окончил пять классов. Рос без родителей, воспитывался дедушкой и бабушкой по материнской линии. Мальчик был шустрый, веселый, задиристый и очень смелый.

В начале зимы 1942 года, когда западные районы области были оккупированы, Леня стал связным Дмитриевского партизанского отряда, который действовал на территории Курской и Орловской областей. Командиром отряда был А.Д. Федосюткин.

Как только возникла опасность ареста, он ушел в лес к партизанам. Здесь Лёня помогал на кухне, ухаживал за ранеными, ему доверяли лошадей, которыми он умело управлял. В отряде стал разведчиком.

Под видом нищего Леня неоднократно ходил в населенные пункты, собирал данные о численности вражеских войск, их вооружении и другие сведения. Страха Леня не знал. Смелый и находчивый, он с честью выполнял задания командования отряда. Мальчишке было только 14 лет, но он лично переправил в лес 40 бойцов и командиров Красной Армии.

В январе 1943 года партизаны на санях отправились в разведку в деревню Трубичино и нарвались на вражескую засаду. Началась перестрелка. Леня встал во весь рост, чтобы развернуть лошадей, но пулеметная очередь «прошила» паренька. Лёня был тяжело ранен, его пытались отправить в партизанский госпиталь, но по дороге в лес Лёня умер на руках у друзей. Похоронили мальчишку в Кривченковском лесу на окраине села Веретенино. После войны перезахоронили в братскую могилу в городе Дмитровске Орловской области. Леню Голенькова посмертно наградили орденом Отечественной войны II степени. А чтобы имя отважного партизана помнили и грядущие поколения наших земляков, улицу, примыкающую к месту, где раньше находилась родная деревенька Лени, назвали его именем.

Память о нем увековечена в музее партизанской славы при мемориале "Большой Дуб" и в музее г. Дмитровска.

Иван Сергеевич Ефимцев (1925 г.р.- ?)

«Тогда мы не знали, что это была великая битва»

Воевал вместе с Леней Голеньковым

Иван Сергеевич Ефимцев родился в д.Черняково Михайловского (ныне Железногорского) района в 1925 году в семье крестьянина-бедняка. Отец работал в колхозе. Детей в семье было пятеро, Иван был самым младшим. Начальную школу Иван окончил в своей деревне, а семилетку — в соседней деревне Погарище. Дорога в нее не казалась утомительной, ведь рядом шел друг, с которым Иван вместе вырос. А теперь его имя носит одна из улиц города Железногорска. Имя этого героя – Леня Голеньков. Но тогда, в сороковые, это были простые деревенские ребята, привыкшие к труду. «Ленька был очень отчаянный парень, если что не так, мог применить и кулаки. Ничего не боялся. Воспитывали его дед и бабка», — вспоминает Иван Сергеевич.

После окончания неполной средней школы в 1939 году Иван пошел работать в колхоз. Когда началась война, Ивану Ефимцеву исполнилось 16, а Лене Голенькову – и того меньше. Вскоре в Михайловском районе стал формироваться партизанский отряд, ребята решили пойти в партизаны. Когда в 1942 году фашисты шли к Михайловскому району, чтоб оккупировать его, они проходили через лес Пустошь Корень, в котором находились тогда партизаны. Это было первой проверкой на смелость: некоторые испугались немцев и вернулись в села, но Ваня и Леня остались в лесу.

«Жили в землянках, — рассказывает Иван Сергеевич. — Печками служили бочки, в которые вставляли трубы. Кого-то из партизан посылали в разведку, кто-то оставался на посту. Место стоянки отряда часто приходилось менять: то полицаи «разнюхают», то фашисты обнаружат. Но основным местом стоянки Михайловского партизанского отряда был лес Опажье (там сейчас расположен карьер).

С Леней Голеньковым мы были в разных партизанских отрядах. Его забрал к себе командир Дмитровского отряда – Федосюткин, который знал и любил этого отважного паренька. Во время одной из разведок, а дело было зимой, фашисты заметили партизан: темные лошади очень виднелись на белом снегу; и открыли огонь. Чтобы развернуть лошадей и скрыться от врага, Леня встал во весь рост, развернул лошадей… Пули пробили его грудь. По дороге в лес он был еще жив, партизаны бережно уложили Леню в сани, но спасти его не удалось…

Похоронили Леню на окраине родного села. После войны по распоряжению командира Федосюткина останки партизана Голенькова перезахоронили в Дмитровск. Ему поставили памятник».

Когда фашисты почувствовали, что Михайловский район скоро будет освобожден бойцами Красной армии от оккупации и им надо бежать, они старались везде оставить свой кровавый след. Жителей, находившихся в тот момент в деревне Черняково, согнали на расстрел. И тут появился немец Дитман. До войны он работал агрономом в Разветье, женился на учительнице из Черняково, куда он и переехал. С приходом немецкой власти ему пришлось служить в местной полиции. Он не оставил своих земляков умирать на погребе перед пулеметом, а помог им избежать этой страшной участи. Расстрел был отменен.

Помнил Иван Сергеевич и знаменитый повсюду богатырь Большой дуб. Помнил, как мстили фашисты мирным жителям за помощь партизанам, жгли деревни и расстреливали людей. О себе он рассказывает мало, так – несколько слов: «В Михайловском партизанском отряде, в который добровольно вступил в грозном августе 1942-го, я сражался вплоть до расформирования Первой Курской партизанской бригады — до марта 1943-го, в которой в то время насчитывалось 2286 бойцов.

Участвовал в боях с полицейскими гарнизонами, в освобождении Дмитриева. Когда на Курскую дугу из-под Сталинграда двигался фронт, партизаны отправились на лошадях в Брянские леса. Переезд был трудным: почти сутки пришлось добираться по морозу ранней весной. Многие партизаны отморозили себе лица, руки.

При переходе между Арбузово и Дмитриевом нас настиг немецкий бронепоезд. Почти безоружных партизан в чистом поле под Дерюгино расстреливали немцы».

Из партизанского отряда — на Курскую дугу

После расформирования Первой Курской партизанской бригады Ивана Ефимцева, как и других молодых партизан, мобилизовали в ряды Красной армии, сразу призвали на Курскую битву.

«О том, что это была великая битва, мы узнали потом, а тогда для нас это был один из боев, ожесточенный и кровопролитный. После участия в боях по освобождению Курска меня направили на двухмесячные курсы младших командиров», — вспоминает Иван Сергеевич.

В 82-й артиллерийской бригаде Юго-Западного фронта командир орудия сержант Ефимцев освобождал столицу Украины, воевал в Польше, дошел до Праги…

За боевые заслуги Иван Ефимцев имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали «Партизану Отечественной войны II степени», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другие.

Активист и друг музея

После окончания войны до 1950 года продолжал служить в Советской армии. В Дарнице, под Киевом, бывший артиллерист восстанавливал разрушенное врагом хозяйство. Лишь однажды дали Ефимцеву отпуск на родину, где он заболел малярией. Выходила и поставила его на ноги фельдшер Маша — будущая спутница жизни.

В 1950 году демобилизовался из армии, возвратился на родину. Сначала работал в Михайловской больнице заместителем главврача, затем – инкассатором в Железногорском Госбанке. В 1989 году Иван Ефимцев вышел на заслуженную пенсию. Вместе со своей супругой Марией Петровной вырастили двоих сыновей, помогали в воспитании внуков. Иван Сергеевич состоял в активе Железногорского городского Совета ветеранов войны и труда, был другом музея-заповедника «Большой Дуб», участником всех проводимых музеем мероприятий.

Воднев Алексей Дмитриевич (1929 - 2003 г.г.)

Воднев Алексей Дмитриевич родился 6 февраля 1929 года в селе Михайловка Черемисиновского района Курской области в семье рабочих.

Алеша Воднев закончил 4 класс школы № 10 города Щигры, когда началась Великая Отечественная война. Он добровольно ушел на фронт еще в ноябре 1941 года, был принят разведчиком в 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которой командовал Герой Советского Союза генерал А. Родимцев.

В Сталинграде Алексею пришлось участвовать в боях самого сложного периода сражения – в сентябре 1942 года. Алеша Воднев воевал до победного 1945-го: после Сталинграда прошел Курскую битву, освобождал город Познань, форсировал реку Одер.

Был удостоен ордена Великой Отечественной войны, медалей «За отвагу» и «За Победу над Германией», но особо ценной для него была медаль «За оборону Сталинграда».

Из воспоминаний Воднева А. Д. В тринадцать получил свою первую медаль «За отвагу»Воспитанник 16-го стрелкового полка 13 гв. СД ГСС А. И. Родимцева.

Летом 1941 года я отдыхал в пионерском лагере, когда утром 22 июня нам сообщили, что началась война. Дома я застал плачущую маму. Она знала, что, проводив на фронт отца, останется одна с четырьмя детьми. Отец мой в первые дни войны записался в ополчение. Да он иначе и не мог. Пятнадцатилетним подростком ушел на Гражданскую войну, попал в Первую конную армию Буденного С. М. За храбрость награжден именным оружием.

Летом 1941 года я отдыхал в пионерском лагере, когда утром 22 июня нам сообщили, что началась война. Дома я застал плачущую маму. Она знала, что, проводив на фронт отца, останется одна с четырьмя детьми. Отец мой в первые дни войны записался в ополчение. Да он иначе и не мог. Пятнадцатилетним подростком ушел на Гражданскую войну, попал в Первую конную армию Буденного С. М. За храбрость награжден именным оружием.

Тревога взрослых передавалась и нам. Все мы, подростки, вынашивали смелые планы побега на фронт. Был свой план и у меня. Я сел в эшелон, но километров через двадцать меня обнаружили солдаты и сняли с поезда. Пришлось возвращаться пешком домой. Однако моя первая неудача не охладила мой пыл.

Все мы, подростки, вынашивали смелые планы побега на фронт. Был свой план и у меня. Я сел в эшелон, но километров через двадцать меня обнаружили солдаты и сняли с поезда.

В конце октября 1941 года я встретился с разведчиками. Они оказались десантниками из 5-й воздушно-десантной бригады, которой в то время командовал полковник А. И. Родимцев. Я всегда носил красный галстук, и разведчики спросили у меня как у местного жителя, как пройти в Семеновку. Я указал дорогу, помог разведать обстановку. Разведчики в деревне взяли «языка». Я попросил солдат взять меня с собой, так как у меня отец на фронте и я остался один. Слукавил я, сильно хотел помогать взрослым, бить фашистов. Я был зачислен воспитанником полка, а вскоре получил звание ефрейтора.

В декабре 1941 года дивизия А. И. Родимцева участвовала в контрнаступлении. У деревни Крюково Черемисиновского района наступление наших войск было приостановлено. Фашисты засели в хатах на окраине деревни, ведя пулеметный огонь.

Помощник начальника штаба по разведке А. А. Багуркин послал меня в разведку. Во время выполнения задания меня схватили фашисты, привели в хату, где сидели за столом изрядно подвыпившие немецкие солдаты. Скуки ради они стали бросать меня из угла в угол, пинать ногами. Обессилевшего, меня бросили в холодный сарай. Спасло меня наступление нашей пехоты и, наверное, то, что не думали немцы, что я как-то связан с партизанами, – мал еще был.

В разгар боя я выбрался из сарая, вернулся в часть, доложил об увиденном. Это было мое боевое крещение. После этого мне довелось поближе узнать Александра Ильича Родимцева. Тогда в сердце родилось решение стать офицером, похожим на своего комдива. Главное качество комдива – беззаветная любовь к Родине. Подтверждать ее в те годы доводилось ежедневно.

|

|

Со временем я изучил миномет, приобрел военный опыт. Случалось заменять наводчика, вести огонь по врагу, подставив под ноги ящик от снарядов, чтобы удобнее было работать.

18 мая 1942 года стало поворотным днем в моей судьбе. Командир батареи Воробьев приказал мне выехать в расположение тыла батальона, якобы перешить мне военную форму. Что и говорить, щадили меня однополчане. В тылу было спокойнее. В той же полуторке, где ехал я, отправили в тыл раненых. Неожиданно в небе появились «юнкерсы». Шофер Фоменко свернул в лесок, но пули доставали и там. Фоменко погиб. Я выскочил из заглохшей машины и бросился к нашим танкам Т-34 сообщить, что в машине раненые. На помощь послали водителя. Раненые были спасены. Так в 13 лет я получил свою первую медаль «За отвагу».

К такой же награде я был представлен через год, когда в районе города Кривой Рог вместе с командиром взвода разведки обнаружил замаскированную батарею фашистов. По рации сообщили об этом нашим танкистам. Вражеская батарея была уничтожена. Но вторую медаль я получил лишь 9 мая 1997 года. Как говорится, медаль все же нашла меня.

Много разного было в моей военной биографии: битвы за Сталинград и на Курской дуге, раны и контузии, но самым страшным была смерть моих старших друзей-однополчан.

После войны сбылась моя мечта – стать офицером. Я закончил политическое училище во Львове, затем учился в Ростовской высшей партийной школе, а еще позднее заочно закончил исторический факультет Курского пединститута. Тяга к знаниям у меня была, наверное, потому, что ученические годы оборвала война. Сегодня ценю каждый мирный день. Часто выступаю перед школьниками. Особенно любят меня ребята 12–13 лет, такие, каким я был в годы войны.

Свято храню память о своем командире, дважды Герое Советского Союза, генерал-полковнике А. И. Родимцеве. 16 воспитанников вместе со мной было в 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Около 30-ти лет поддерживаю дружеские отношения с дочерью Александра Ильича – Натальей Александровной Матюхиной, живущей в Москве. Ведь Родимцев А. И. был для меня вторым отцом. Второй мамой для меня была «мама Клара» – основатель курского музея «Юные защитники Родины», который стал для меня родным домом. Здесь всегда нам рады.

Записал внук, аспирант КГУ Гранкин Валерий, по материалам военно-исторического музея «Юные защитники Родины»

Черинов Владимир Васильевич

(1926 – 24 апреля 1945 г.г.)

Владимир Васильевич Черинов (1926 — 24 апреля 1945) — моторист отдельного отряда полуглиссеров 1-й Бобруйской бригады речных кораблей Краснознамённой Днепровской военной флотилии, краснофлотец. Герой Советского Союза.

БиографияРодился в 1926 году в селе Ануфриевка ныне Золотухинского района Курской области в семье рабочего. Русский. Окончил семь классов. Зимой 1942 года, скрыв свой подлинный возраст, ушёл добровольцем на фронт.

Воевал под Орлом, на Курской дуге. Впоследствии, окончив Саратовское военно-морское училище. В Военно-Морском Флоте с 1943 года.

В апреле 1945 года, предвидя, что одна из воинских частей будет форсировать реку Шпре, командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Н. Э. Берзарин усилил эту часть отрядом полуглиссеров 1-й Краснознамённой бригады речных кораблей. Этот отряд был невелик, всего четыре катера, маленькие, утлые, все изрешечённые пулями и осколками. Именно в этом отряде катеров и служил мотористом В. В. Черинов.

Форсирование началось в ночь на 24 апреля 1945 года. Над берегом Шпре вспыхивали дорожки трассирующих пуль. Вокруг стояла настороженная тишина. Наконец — сигнальная ракета. Тихо, осторожно заскользили по чёрной воде катера. Но фашисты всё равно их заметили и сразу, же открыли яростный неприцельный огонь: пулемётный, миномётный, орудийный. Катер, на котором В. В. Черинов стоял рулевым, одним из первых высадил под ураганным огнём десант на противоположный берег реки. Это обеспечило нашим войскам возможность занять плацдарм и развить наступление.

Зловеще гремели и невидимое небо, и прибрежные кусты, озарённые ракетами, и сама Шпре, кипящая, вспененная. Свист, взрыв, свист. Канонада раскалывала ночную тишину. Даже не верилось, что на том берегу — центр Берлина. Того самого Берлина, до которого три года назад, где-то под Курском, В. В. Черинов только мечтал дойти. В. В. Черинов отвёз первую группу десанта и под огнём вернулся назад. И уже везёт новых десантников. Туда и обратно, туда и обратно. От берега к берегу, от берега к берегу.

В одном из рейсов был тяжело ранен командир катера. В. В. Черинов, не ожидая приказа, принял на себя командование. За ночь его катер перевёз свыше пятисот десантников. Взошло солнце.

На крохотный клочок земли в лесу Платенвальд и на полоску Шпре налетел свинцовый смерч. Всю ночь на этом клочке строили паромы, чтобы переправить на другой берег артиллерию и танки. Когда первые паромы спустили на воду, фашисты начали бить по ним из зениток и крупнокалиберных пулемётов.

Вот немецкий снаряд попал в один из танков. Тот загорелся. Все, кто был на нашем берегу, ждали смертельного взрыва. Как только огонь достигнет топливных баков и боеприпасов, танкисты на пароме погибнут.

Вдруг В. В. Черинов нажал на стартер и бросился на своём катере спасать товарищей. Свист, взрыв, свист, взрыв. Пилотку сбило взрывной волной, но В. В. Черинов добрался до парома и бросил на него верёвку. Он подошёл вплотную к охваченному пламенем парому и снял с него людей.

Едва лишь спасённые оказались на борту, катер В. В. Черинова рванулся к берегу. И в то же мгновение на пароме раздался взрыв. Однако все пятнадцать танкистов были уже далеко.

Когда катер причалил к берегу и с него сошли промокшие танкисты, все бросились к В. В. Черинову — обнимали его, целовали, подбрасывали в воздух.

А всего через два часа после этого катер попал под яростный огонь противника. Владимир Васильевич Черинов был смертельно ранен и через несколько минут скончался. Десантники, которых он переправлял, рассказали, что последними его словами были: «Передайте маме, что я всё-таки дошёл до Берлина». Похоронен в братской могиле в Трептов-парке (Берлин).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм краснофлотцу Черинову Владимиру Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина, медалями.

Навечно зачислен в списки воинской части.

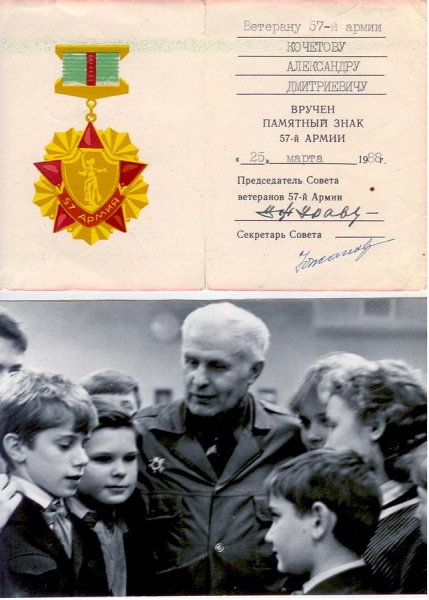

Кочетов Александр Дмитриевич

(1928 г. - 21 сентября 2006 г.)

|

|

|

Александр Дмитриевич родился в 1928 году в селе Коньшино Курской области. Жил в большой семье, летом помогал стеречь колхозное стадо. Занятия в Коньшинской школе закончились 20 мая 1941 года. Саша перешел в шестой класс… 22 июня ребят неожиданно собрали в школе и объявили, что началась война. Враг приближался к селу. В округе появились красноармейцы.

Как-то Сашку спросили, умеет ли он управлять лошадьми. Деревенский мальчишка даже обиделся за такой вопрос. На следующее утро он запряг Карюху, удобно разместил на телеге восьмерых раненых и повёз их из Прохоровки на лечение в госпиталь, расположенный в ста километрах в ближайшем городе Старый Оскол. Так продолжалось два месяца.

В августовский день сорок первого он прибыл в Старый Оскол с очередной партией раненых. Не успел сдать их в госпиталь, как в воздухе появилась армада вражеских самолётов. Два раненых погибло мгновенно. На глазах у юного Сашки убило лошадь. От отчаяния Сашка разревелся: ему доверили людей, а они погибли, ему доверили лошадь - он её не сохранил.

В Старом Осколе Саша по сообщению радио узнал, что после ожесточенных упорных боёв наши войска оставили населенные пункты. Саша оцепенел. Возвращаться ему уже некуда. Раздумывать было некогда. Саша пристал к воинской части. Его зачислили сыном полка, поставили на довольствие. Он попал в 64-ю армию, стал сыном 76-го отдельного саперного полка 38-й (позднее 73-й) стрелковой дивизии.

По дороге на Сталинград пришлось пережить, пожалуй, самое сложное - переправы через стылые реки. Сашу приставили к лошадям. При частых налетах вражеской авиации гибли бойцы, тонули кони. При переправе через Волгу не умеющий плавать Саша не только натерпелся страху - искупался в ледяной купели, но и чуть не утонул. Спас его Владимир Федорович Будыковский, моряк из спасательной службы Волжской флотилии.

В первые дни пребывания на Сталинградской земле сын полка Саша Кочетов получил легкое ранение. Но боязнь отстать от своей части заставила его скрыть эту неприятность. Но на одном из заданий, после вражеского обстрела, Саше оторвало палец левой руки. Ещё не пришёл в себя, как получил новое тяжелое ранение - в руку и в живот.

Раненый, потерявший временно речь, Саша всю ночь пролежал на морозе. Утром обнаружили его санитары, посчитали погибшим, пока не заметили широко раскрытые, просящие о помощи глаза. Мальчик вмерз в красный от крови лёд. Чтобы высвободить прикованную к стылой земле, начиненную осколками его левую руку, санитарам пришлось вырубить кусок шинели.

После ранения Сашу списали и отправили домой, но он вернулся на фронт. Потом была Курская дуга. В марте 1943 года вручили Александру Кочетову медаль «За оборону Сталинграда» и первые настоящие солдатские погоны. Эта медаль и спасла ему жизнь в том бою, в котором погиб его брат - Григорий Кочетов.

Юному Саше не удалось увернуться от фашистского штыка. Очнулся в госпитале, увидел доброе лицо медсестры. Она протянула раненому парнишке медаль «За оборону Сталинграда», а на лицевой стороне медали зиял глубокий шрам от штыка, залитый кровью... Долечиваться пришлось в полевом госпитале села Разумное, что километрах в семидесяти от Коньшино.

Вместе с нашими войсками он прошёл нелегкий путь к Победе – через Россию, Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию. Войну закончил в Австрии.

Сын полка, награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной звезды и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Киева», « За взятие Праги», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Вены», «За взятие Берлина», «За побуду над Германией», юбилейными медалями и самой дорогой медалью – «За оборону Сталинграда».

Букин Николай Фролович (1929 -1975 г.г.)

Николай Фролович Букин –14- летний гвардеец, воспитанник 6-й гвардейской армии 293 стрелковой дивизии, кавалер ордена боевого Красного знамени. Когда пришли фашисты, Коля учился в 5 классе 4-ой Курской школы.

Вместе с друзьями часами дежурили на крыше дома, и когда падали "зажигалки", мальчишки хватали их специальными клещами и совали в ящик с песком. Этих ребят директор школы № 4 за самоотверженную работу с зажигательными бомбами наградил новыми портфелями. Кроме того, подростки помогали взрослым строить баррикады, рыть окопы. Затем была эвакуация из Курска.

Во время эвакуации Коля потерял мать. На лафете пушки он доехал до станции Ржава. Фронт здесь остановился, заняв прочную оборону. Тут Коля Букин и стал сыном полка 293-й стрелковой дивизии.

Весной 1942 года он был впервые ранен, когда в составе этой дивизии освобождал совхоз «Первомайский» - получил тяжёлое ранение при высадке немецкого десанта.

После выздоровления Коля держал путь на Сталинград. Догонял свою 293-ю стрелковую дивизию, а догнал 6-ую мотострелковую бригаду. Тут Коля повстречал командира взвода разведчиков старшину Николая Семёновича Ананьева. Вместе сражались под Сталинградом.

Юный разведчик был ранен в ногу, но подлечившись, снова шёл с боями. Он освобождал родные курские земли: Касторную, Тим. Летом 1943 года участвовал в Курской битве.

После ожесточённого боя под Яковлевом Николаю вручили заслуженную награду – медаль «За отвагу». В сражении под Прохоровкой Коля Букин в критический момент боя забросал гранатами вражеский дзот, что облегчило продвижение вперёд наших бойцов. За этот подвиг юный герой был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

А потом шёл и шёл Коля Букин по тяжёлым фронтовым дорогам через Польшу, Венгрию, дошёл, преследуя врага, до самой Германии. 9 мая 1945 года у Николая был двойной праздник. В день Победы ему исполнилось 16 лет. После войны Букин проводил большую патриотическую работу среди молодёжи, за что был награждён Почётной грамотой и памятной медалью ЦК ВЛКСМ. Умер в 1975 году.

Из воспоминаний Букина Н.Ф..

Я подбил вражеский самолёт

Я уже носил пионерский галстук и учился в 5 классе курской школы № 4, когда к родному городу подступили оккупанты. Курск переживал тревожные дни. Жители, заслышав гул фашистских самолетов, бежали в наспех вырытые укрытия. Воздух стонал, свистел и охал от разрывающихся бомб. Меня вызвали в райком комсомола и поручили подобрать из одноклассников команду по уничтожению зажигательных бомб.

За борьбу с пожарами от «зажигалок» мы с Витей Дубровиным были награждены директором школы новыми портфелями и комплектами учебников для 6-го класса.

Наша команда – десять шестиклассников – сбрасывала с крыш зажигательные бомбы. С конца августа 1941 года немцы стали бомбить Курск, сбрасывая на город, в том числе, и тысячи зажигательных бомб. Вместе с другом Витей Дубровиным и другими мальчишками наряду со взрослыми дежурили на крыше дома и, когда на него падали «зажигалки», специальными клещами хватали их и совали в ящики с песком, установленными на крыше.

Фронт все ближе подходил к Курску. Потеряв при эвакуации мать, я с отступающими бойцами доехал до станции Ржава. Фронт остановился, заняв прочную оборону. Я стал сыном полка, солдатом знаменитой 65-й армии генерала П. И. Батова.

В годы войны я был разведчиком. В одном из боев на прохоровском направлении, метко бросив в дзот две гранаты, повредил вражеский пулемет и тем самым обеспечил продвижение пехоты, в которой находились боевые танки. За время пребывания на фронте перенес восемь ранений.

Однажды, после очередного ранения, меня везли в медсанбат. В это время в небе метнулась зловещая тень «мессершмитта». Заметив телегу, в которой я находился, летчик стал низко кружить над дорогой. Тогда я не выдержал и выпустил по нему очередь из автомата…

Вражеский самолет качнулся и врезался в землю. Два месяца пролежал я в госпитале и снова вернулся в свою часть на фронт. Теперь на моей гимнастерке рядом с медалью «За отвагу» поблескивал и орден Красного Знамени.

Записала Лариса Холтобина, заведующая военно-историческим музеем «Юные защитники Родины»

Меркуловы Филипп и Станислав (1930 – 1941 г.г.)

В рядах защитников города - народных ополченцев были политрук, командир пулеметного взвода 2-го истребительного батальона Филипп Меркулов и его 11-летний сын Стасик Меркулов.

Последний бой Меркуловых проходил 2 ноября у кирпичного завода на северной окраине Курска, где сейчас проходит улица Хуторская.

Немцы стремились по шоссе войти в Курск и перерезать железную дорогу. Для этого надо было форсировать Тускарь.

Ленинское ополчение и истребительные батальоны закрывали шоссе и реку. Враг сдавливал ополченцев в тиски.

Когда погиб командир батальона, Филипп Григорьевич взял командование на себя. Стасик подносил патроны, выполнял все поручения отца, был связным. Маленький, юркий, он ползал, как ящерица, по холмистому берегу Тускари.

Немцы отрезали ополченцев от реки. Филипп Меркулов послал Стасика в штаб батальона с сообщением, чтобы бойцы отходили за реку. Оставшиеся в живых ополченцы стали отступать к берегу. Их отход прикрывал Меркулов - старший, который сдерживал наступавших немцев.

Вдруг пулемет замолчал. Стасик закричал «папа!» и во весь рост, не прячась, помчался к отцу. Взрослые бойцы бросились вдогонку, но на берегу уже появились фашисты и стали бить по реке из автоматов. Стасика ранило в ноги и живот.

Когда он кое – как подполз к отцу, то увидел, что Филипп Григорьевич убит. Холодную ноябрьскую ночь мальчик провел около убитого отца в земляной норе. А утром старики из близлежащего дома пошли за водой и услышали из воронки стон. Это был Стасик. Выбраться наверх у ребенка уже не было сил.

В доме у стариков уже стояли немцы, поэтому они спрятали Стасика в сарае около кирпичного завода. Он попросил их сходить на улицу Садовую 26, где жила его тетя, и сообщить, что отец погиб, а он ранен. Старики сообщили родным о том, что произошло.

Когда мама и тетя утром следующего дня пришли на берег реки, первым они обнаружили убитого, лежащего у пулемета, Филиппа Григорьевича, а в бытовке завода - Стасика.

Они увидели страшную картину. Пол забрызган кровью, а на теле сына кроме пулевого ранения глубокие рваные раны. Фашисты нашли ребёнка и или пытали, или добивали его штык-ножами.

Похоронили Стасика вместе с отцом тайком от немцев в той же земляной норе, в которой они сражались. А в 1950 году Меркуловых перезахоронили на воинском кладбище, недалеко от места их последнего боя.

В 1983 году Меркуловых перезахоронили на кладбище у Мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Стасику Меркулову присвоили звание почетного часового Поста №1.

Крохины Валентин (1927 – 1942 г.г.)

и Иван Дмитриевич

Валентин родился в 1927 году в селе Жадино Кореневского района.

В 1935 году скоропостижно умерла его мать, оставив мужу троих детей. Иван Дмитриевич на время отдал детей родственникам, потом привел мачеху. Местная газета сообщала, что мачеха очень плохо относилась к детям. Когда их отец зимой 1939—1940 годов был на финской войне, мачеха отправила детей в детдом № 4, в село Шуклинку.

…Летом 1940 года тринадцатилетний Валя заболел, был отправлен в больницу. Подлечившись, он уехал в Коренево. Там узнал адрес отца, служившего в то время в Белоруссии, в городе Слуцке Минской области. Отправившись туда, он стал сыном полка, в котором служил его отец.

Весной 1941 года отца демобилизовали. Он и Валентин возвратились домой. Отец приступил к обязанностям директора нефтебазы.

Две дочери Ивана Дмитриевича находились в детском доме. Он договорился о возвращении их в семью.

Грянула Великая Отечественная война. Детский дом был эвакуирован в Казахстан. Возвращение сестер в семью отца не состоялось.

Иван Дмитриевич Крохин, приобретший боевой опыт на финской войне, получил задание организовать партизанский отряд, был утвержден его комиссаром.

Его сын Валентин в 14 лет стал связным партизанского командования. Он ходил в села и деревни района с заданиями командира и комиссара партизанского отряда…

Отряд организован 21 сентября 1941 года. Численность его была 40 партизан.

Командиром отряда утвержден Шульгин Григорий Иванович, начальник трансторгпита на станции Коренево. Комиссаром отряда было доверено быть Крохину Ивану Дмитриевичу — директору Кореневской нефтебазы, а начальником штаба — Потолову Стефану Григорьевичу, заведующему железнодорожным буфетом этой станции.

Отряд начал боевые действия в октябре 1941 года, когда гитлеровцы ворвались в Кореневский район. Обосновавшись на заранее подготовленной базе в окрестностях селений Леонтьевка и Дьяковка, отряд осенью 1941 года проводил диверсии против немецко-фашистских оккупантов и полицейских формирований, направленных гитлеровцами из западных областей Украины, пополненных местными предателями.

Кроме кратких сведений, вышеизложенных о Кореневском партизанском отряде, хранящихся в Госархиве общественно-политической истории Курской области и из публикаций в «Курской правде», мне удалось узнать о трагической судьбе партизанского комиссара И. Д. Крохина и его сына Валентина.

При подготовке взрыва нефтебазы комиссар Крохин был схвачен оккупантами и казнен. Перед казнью на глазах согнанных сюда жителей поселка Иван Дмитриевич увидел в толпе своего сына. Крикнул:

— Отомсти за меня, сынок!

Валентин успел ответить:

— Я отомщу за тебя, мой дорогой папа!

Немцы и полицаи пытались поймать и казнить подростка-партизана, но Валентин успел скрытно уйти из Коренева к партизанам соседнего района.

Весной 1942 года Валя Крохин пришел в родной поселок, чтобы взорвать полицейскую комендатуру. Однако свой план он осуществить не успел: мальчика схватили фашисты и бросили в холодный подвал. Два дня истязали его. Враги хотели узнать, где прячутся партизаны. Но в ответ слышали: «Не знаю, не скажу».

После нечеловеческих пыток Валю повесили. В 1977 году в сквере, напротив восьмилетней школы в поселке Коренево, был установлен бюст пионеру-партизану Валентину Крохину. В день его торжественного открытия состоялся многолюдный митинг кореневцев.

Тогда же была торжественно открыта мемориальная доска на здании восьмилетней школы. Снимается покрывало, участники митинга увидели на мраморной плите выгравированную надпись:

«Дом, в подвале которого летом 1942 года находился в заключении перед казнью юный партизан Валентин Крохин»…

Терещенко Вера Михайловна (1924-1942 г.г.)

В небольшом городке Дмитриев, в парке на высоком постаменте в полный рост стоит девушка с автоматом. Это памятник партизанке Вере Терещенко.

В Первоавгустовском поселке сахарного завода осенью 1941 года была создана подпольная комсомольская организация. Вера Терещенко была активным её организатором. Когда началась война, Вере Терещенко из посёлка Первоавгустовский Дмитриевского района было 17 лет.

Ребята принимали, записывали сводки Советского информбюро. Ночью они уходили в окрестные села и оставляли там листовки. После ареста нескольких членов организации Вере пришлось уйти в лес к партизанам.