Технология

продуктивного чтения:

из опыта работы

Поканевич Ирина Анатольевна,

МОУ «Школа № 47 города Донецка»

Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, когда, наряду с чтением,

одновременно с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта книга, начинается кропотливая работа над словами.

В.А. Сухомлинский

Государственный образовательный стандарт начального общего образования

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения)

обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения.

«Продукт» чтения как вид речевой деятельности - полноценное для конкретного читателя восприятие и понимание текста.

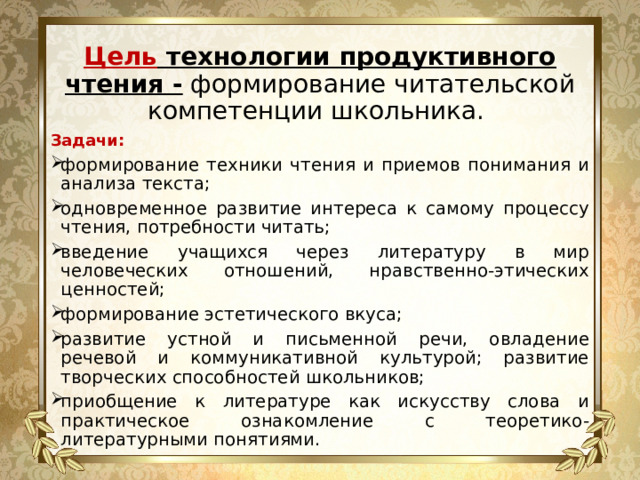

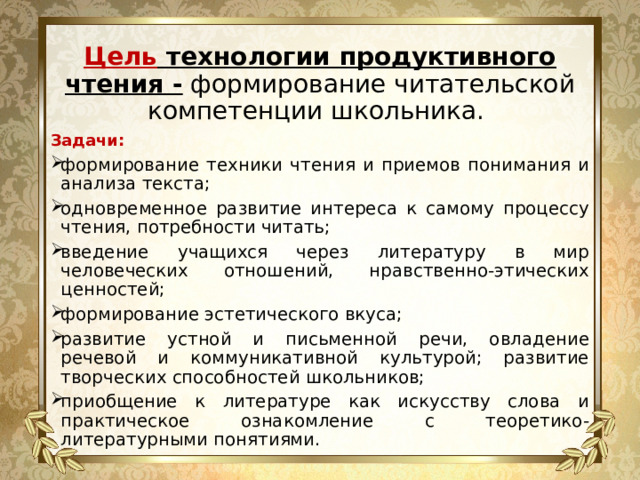

Цель технологии продуктивного чтения - формирование читательской компетенции школьника.

Задачи:

- формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста;

- одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;

- введение учащихся через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей;

- формирование эстетического вкуса;

- развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей школьников;

- приобщение к литературе как искусству слова и практическое ознакомление с теоретико-литературными понятиями.

Технология формирования правильного типа читательской деятельности Три этапа работы с позиции структуры читательской

деятельности.

– просмотровое чтение

Результат:

предвосхищение чтения, создание мотива для чтения

2) Во время чтения текста:

– изучающее чтение

( диалог с автором, вычитывание подтекста). Результат: интерпретация текста

3) После чтения текста: – рефлексивное чтение, концептуал. вопросы.

Результат:

понимание авторского смысла, корректировка своей интерпретации

I. Работа с текстом до чтения.

Цель – антиципация.

Главная задача взрослого – вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу.

1.Предположения о героях, теме, содержании по фамилии автора, заглавию, иллюстрациям.

2.Уточнение по ключевым словам своих предположений о теме произведения, героях, развитии действия.

Цель – понимание текста и интерпретация.

Главная задача взрослого – обеспечить полноценное восприятие текста.

1.Учащиеся слушают или самостоятельно читают текст про себя в классе или дома с установкой провести диалог с автором и проверить свои предположения и ожидания.

2. Чтение вслух в режиме диалога с автором, комментированное чтение.

3. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение. Обсуждение читательских интерпретаций.

II. Работа с текстом во время чтения.

Пример. Л.Н.Толстой, «Косточка».

Текст

Вопросы

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда.

Часто ли в семье ели сливы?

Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их.

Ваня большой? Ел ли сливы раньше? Нравились ли они ему? Сдерживает ли он себя?

И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть.

Чей голос ты слышишь? Кто мог сказать такие слова?

Он все ходил мимо слив.

Знал ли Ваня, что брать без спросу нехорошо? Сдерживал ли себя?

Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел.

Что помогало малышу удержаться раньше? Понял ли Ваня вкус сливы?

Перед обедом мать сочла сливы и видит – одной нет.

Проверь свой ответ на вопрос, часто ли в семье ели сливы?

Она сказала отцу.

Догадалась ли мать, кто взял сливу?

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?»

Знает ли отец, кто съел? А почему спрашивает всех? На что рассчитывает?

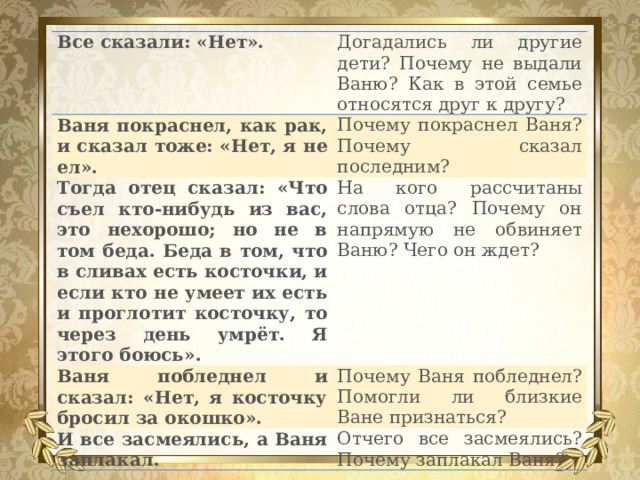

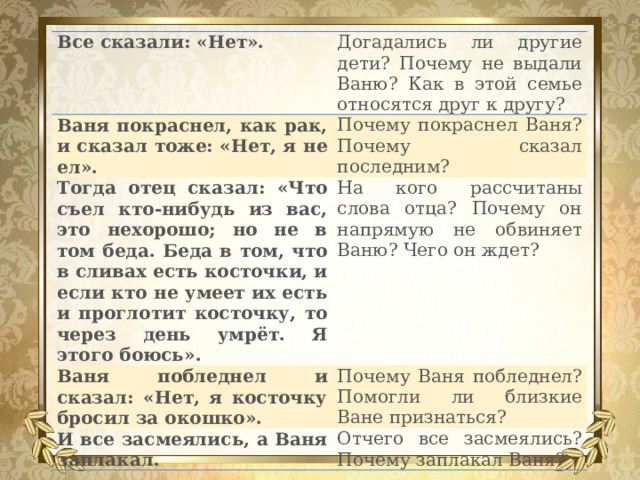

Все сказали: «Нет».

Догадались ли другие дети? Почему не выдали Ваню? Как в этой семье относятся друг к другу?

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел».

Почему покраснел Ваня? Почему сказал последним?

Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь».

На кого рассчитаны слова отца? Почему он напрямую не обвиняет Ваню? Чего он ждет?

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко».

Почему Ваня побледнел? Помогли ли близкие Ване признаться?

И все засмеялись, а Ваня заплакал.

Отчего все засмеялись? Почему заплакал Ваня?

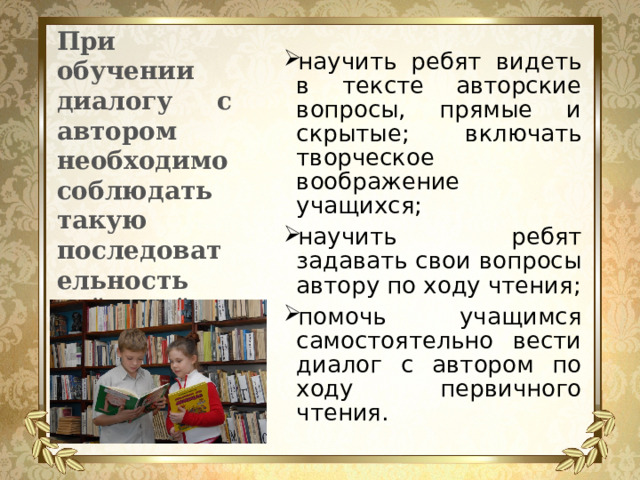

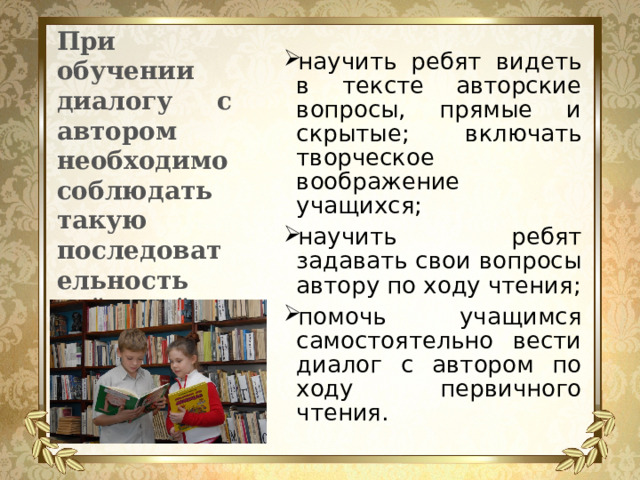

При обучении диалогу с автором необходимо соблюдать такую последовательность действий:

- научить ребят видеть в тексте авторские вопросы, прямые и скрытые; включать творческое воображение учащихся;

- научить ребят задавать свои вопросы автору по ходу чтения;

- помочь учащимся самостоятельно вести диалог с автором по ходу первичного чтения.

По ходу чтения ведётся словарная работа (объяснение и уточнение значений слов).

работа с незнакомыми словами

1

3 вида словарной работы

работа со словами-ключиками

3

2

работа со словами- образами

1. Работа с незнакомыми словами.

Ах, если бы слоны

Носили бы

Штаны –

Какие бы материи

Были им нужны?

Никак не маркизет

И не батист , нет-нет!

Чертова кожа ,

Рогожа

И вельвет !

(Б. Заходер)

2. Работа с ключевыми словами.

А я придумал слово,

Смешное слово – плим!

Я повторяю снова:

Плим, плим, плим!

Вот прыгает и скачет

Плим, плим, плим!

И ничего не значит

Плим, плим, плим!

И.Токмакова «Плим»

3. Работа со словами-образами.

Цель обучения: показать, что образность текста подчинена замыслу автора и помогает читателю «сблизиться» с текстом.

Например: «Росинки, словно зёрнышки…», «…и на вербах серебром светятся сережки».

III. Работа с текстом после чтения.

Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским смыслом.

Главная задача взрослого – обеспечить углублённое восприятие и понимание текста.

4

1

концептуальный вопрос к тексту в целом

Выполнение творческих заданий

2

3

Рассказ взрослого о писателе и беседа с детьми о его личности

Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрациям

Главный критерий для выбора заданий на данном этапе – это ориентир на наиболее активно включившуюся у детей в процессе чтения текста сферу читательской деятельности

(В.Г. Маранцман).

Четыре сферы читательской деятельности: эмоциональная

воображения

осмысление содержания

реакция на художественную форму

Самая развитая у младших школьников – это сфера осмысления содержания.

Методика предлагает педагогу большой выбор заданий, связанных с сферой осмысления содержания:

- рассказ о герое, событии;

- выборочный и краткий пересказ;

- составление плана, структурной модели текста;

- постановка контрольных вопросов к тексту,

- ответы на вопросы и др.

Реакция на художественную форму у большинства детей читателей зачастую отсутствует. Отсюда ограниченный перечень заданий, связанных с этой областью восприятия:

- подробный художественный пересказ,

- стилистический эксперимент,

- стилизация ,

- наблюдение над языком, художественными особенностями текста,

- сопоставление литературного произведения с его художественной основой

Эмоциональная сфера у детей работает активно, но эмоции читателей в этом возрасте, как правило, не носят эстетического характера, они порождаются наложением на текст собственного жизненного опыта.

Задания, направленные на развитие этой сферы,

могут быть следующими:

- выразительное чтение,

- сопоставление литературного произведения с другими видами искусства,

- оживление личных впечатлений по ассоциации с текстом и др.

Сфера воображения чрезвычайно важна для формирования ребёнка читателя.

Развитию творческого воображения способствуют следующие задания:

- составление диафильма, киносценария, комикса по тексту;

- творческий пересказ;

- иллюстрирование, изготовление карт, схем, макетов;

- чтение по ролям, инсценирование, драматизация и др.

Структура урока с применением технологии продуктивного чтения

Орг. момент

Этап I. Работа с текстом до чтения.

1. Общая готовность

1.Проверка домашнего задания

1.Проверка готовности.

2. Концентрация внимания 3.Общий план действий

1. Самоконтроль готовности.

2. Актуализация знаний, появление темы, проблемы урока

2.Выбор способа, приёма концентрации внимания.

1. Выбор способа проверки.

3. Антиципация чтения.

2. Точность подобранных заданий. Способ постановки темы, проблемы урока.

3. Установка на урок

2.Реакция на учителя, внимание.

1. Свободное владение знакомым материалом.

2. Умение зафиксировать затруднение или удивление, выразить их в речи, самостоятельно сформулировать тему урока.

3. Самоопределение:

3.Подготовка к чтению текста, прогнозирование.

4. Появление целей урока.

– знаю, что буду делать;

3. Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста,.

4. Постановка целей урока с учетом общей готовности учащихся к работе.

– понимаю, хочу делать или нет;

4. Принятие целей урока, готовность к чтению и обсуждению текста

– думаю, что могу сделать.

Этап II. Работа с текстом во время чтения

1. Первичное чтение текста.

1. Выбор вида первичного чтения с учетом специфики текста, возможностей учащихся, целей и задач урока, общей художественной задачи текста. Выбор способа выявления первичного восприятия Внесение необходимых корректив.

2.Перечи-тывание текста (в случае необходимости

1. Самостоятельное чтение (или чтение-слежение, чтение-слушание) Наличие первичной эмоциональной реакции на текст, е ѐ адекватность тексту. Умение выразить свои чувства, мысли. Проверка своих предположений о содержании и героях текста, рефлексия.

2.Организация медленного «вдумчивого» чтения, диалога с автором через текст, вычитывание подтекста. Постановка к тексту вопросов. Проведение словарной работы.

3. Беседа по содержанию в целом.

2. Умение включаться в диалог с автором и с учителем, отвечать на вопросы учителя с опорой на текст, аргументировать свою точку зрения.

3. Обобщение прочитанного. Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с окончательными выводами по тексту.

Постановка к тексту обобщающих вопросов.

3. Умение отвечать развернуто, используя элементы пересказа, выразительного чтения. Умение определять тему текста.

Этап III. Работа с текстом после чтения.

1.Концептуальная беседа по тексту.

1.Постановка концептуального вопроса к тексту. Организация коллективной дискуссии. Подведение к коллективному решению, соотносящемуся с авторской позицией. Формулирование основной идеи или концепта текста.

2. Знаком-ство с писате-лем.

1. Участие в коллективной дискуссии. Выдвижение гипотез, формулирование аргументов, контраргументов. Умение корректировать, изменять свою точку зрения. Выделение основной идеи текста, его концептуального уровня (самостоятельное).

2. Рассказ о писателе. Организация беседы о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.

3. Работа с заглавием, иллюстрациями.

4. Творческие задания

2. Умение дать характеристику личности писателя на основании прочитанного. Работа с дополнительными источниками информации.

3. Организация обсуждения смысла заглавия, выбор формы обсуждения. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям.

3. Определение «характера» заглавия. Соотнесение текста с иллюстрациями, сопоставление своего взгляда на прочитанное со взглядом художника

4. Выбор творческого задания, направленного на одну из сфер читательской деятельности учащихся.

4. Выполнение (творческого) задания (в том числе и в учебной тетради) самостоятельно, под руководством учителя, в паре, в группах.

Подведе-ние итогов урока

Рефлексия.

Домашнее задание.

Аргументированное оценивание качества состоявшегося чтения, деятельности учащихся в целом и по отдельности. Повторение выведенных законов, определений (нового, что узнали учащиеся). Организация подведения итогов урока учащимися

Творческое задание.

Выбор домашнего задания в соответствии с результатами урока, целями следующего урока. Дифференцированный и индивидуальный характер домашнего задания, учет деятельности учащихся на уроке, их способностей и возможностей. Исследовательское, поисковое задание (требующее высокой степени самостоятельности учащихся).Самостоятельное чтение текста. Задание в учебной тетради. Заучивание наизусть. Работа по развитию речи.

Приемы освоения текста – средство достижения цели продуктивного чтения

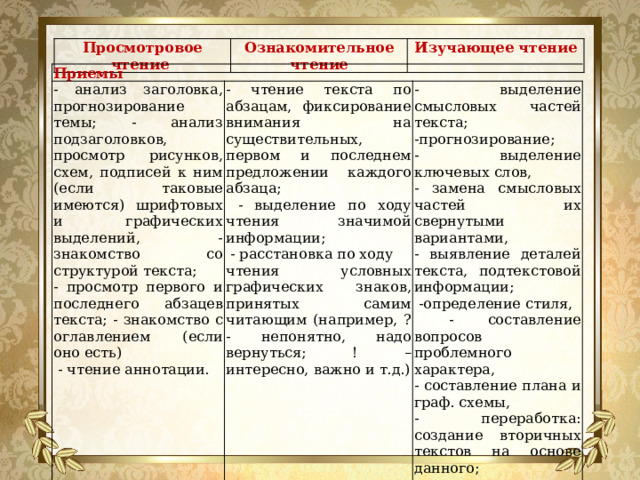

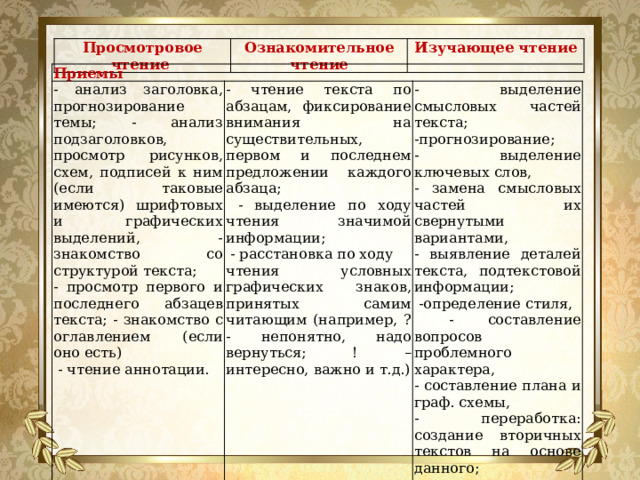

Просмотровое чтение

Ознакомительное чтение

Цель

Изучающее чтение

самое общее представление о содержании и смысле текста

извлечение основной информации

Конечный результат

проникновение в смысл при помощи анализа текста

решение: читать или не читать текст

решение: достаточно информации или текст нужно перечитывать и анализировать

Понимание всех уровней текста

Просмотровое чтение

Ознакомительное чтение

Изучающее чтение

Приемы

- анализ заголовка, прогнозирование темы; - анализ подзаголовков, просмотр рисунков, схем, подписей к ним (если таковые имеются) шрифтовых и графических выделений, - знакомство со структурой текста;

- просмотр первого и последнего абзацев текста; - знакомство с оглавлением (если оно есть)

- чтение текста по абзацам, фиксирование внимания на существительных, первом и последнем предложении каждого абзаца;

- чтение аннотации.

- выделение по ходу чтения значимой информации;

- выделение смысловых частей текста;

-прогнозирование;

- расстановка по ходу

чтения условных графических знаков, принятых самим читающим (например, ? - непонятно, надо вернуться; ! – интересно, важно и т.д.)

- выделение ключевых слов,

- замена смысловых частей их свернутыми вариантами,

- выявление деталей текста, подтекстовой информации;

-определение стиля,

- составление вопросов проблемного характера,

- составление плана и граф. схемы,

- переработка: создание вторичных текстов на основе данного;

-читательские комментарии к тексту

Признаки традиционного урока и урока продуктивного чтения

Традиционный урок.

Продуктивное чтение.

До чтения.

Учитель готовит к восприятию текста, например: «Сейчас я расскажу вам о писателе» или «Сегодня узнаем о…».

До чтения.

Во время чтения.

Ученики прогнозируют содержание текста «Предположите, о чем этот текст, по его названию… А иллюстрация подтверждает это?». Возникает мотивация к чтению.

Учитель сам читает вслух текст, ученики слушают.

Во время чтения. «Читаем и ведем диалог с автором: задаем вопросы, прогнозируем ответы, проверяем себя по тексту». Возникает читательская интерпретация.

После чтения.

Ученики отвечают на вопросы учителя и перечитывают текст по заданиям учителя.

После чтения.

Беседуем и уточняем позицию автора.

Универсальные учебные действия

До чтения

Во время чтения

Определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

После чтения

Учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника;

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме;

Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Слушать и понимать речь других.

Ориентироваться в учебнике;

Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли.

Выразительно читать и пересказывать текст;

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.

Подготовка урока по технологии продуктивного чтения.

1. Выберите текст, который вам необходимо предложить ученикам для чтения на уроке (от полноценного рассказа до абзаца, формулировки правила, таблицы, схемы и т.п.)

2. Прочитайте текст, выделите в нем три уровня информации:

-фактуальную (то, что говорится напрямую);

- подтекстовую (то, что сказано в неявном виде, между строк).

- концептуальную (основная идея, о которой думал автор, создавая текст).

3. Определите роль данного текста на уроке:

- используется на этапе введения нового знания или отработки изученного?

- в чем основная цель чтения этого текста учениками на уроке:

- например: ставится специальное продуктивное задание к тексту (составить список особенностей, причин, доказать что-либо, вывести формулировку понятия, заполнить таблицу, преобразовать текст в схему и т.д.)

4. Сформулируйте задания для работы с текстом ДО чтения, с целью предвосхищения будущего содержания текста, создания мотива для знакомства с текстом.

5. Выделите в тексте места остановок ВО ВРЕМЯ чтения текста (вслух, по очереди разными учениками)

- короткие комментарии для облегчения понимания каких-то слов, оборотов - краткие реплики, которые позволяют включить механизм антиципации;

- вопросы, облегчающие ученикам ведение диалога с автором:

+ В – вопрос к автору текста, возникающий после прочтения определенных фраз. Или обращение учителя к классу, побуждающее задать такой вопрос.

+ О – предложение ученикам предположить свой ответ на возникший вопрос к автору.

+ П – предложение ученикам проверить свои предположения после прочтения тех фрагментов текста, которые позволяют увидеть авторские ответы на возникшие вопросы.

Достоинства технологии

- применима самостоятельно вне урока;

- возрастосообразна и доступна;

- ориентирована на развитие личности читателя;

- развивает умение прогнозировать результаты чтения;

- способствует достижению понимания на уровне смысла

![Список литературы. 1. Асмолов А.Г. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе», М: Просвещение, 2010. 2. Бондаренко С.М., ГраникГ.Г., Концева Л.А. «Как учить работать с книгой», М.,1995. 3. Леонтьев А.А. Что такое виды речевой деятельности? /А.А.Леонтьев // Начальная школа: плюс-минус. – 2000. – № 5. –С. 9–12. 4. Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя /Н.Н. Светловская// Начальная школа. – 2003. – № 1. – С. 11–18. 5. Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного литературного образования: [Монография] /О.В. Чиндилова. –М.: Баласс, 2010. – 208 с](https://fsd.multiurok.ru/html/2025/04/01/s_67ebb2ee9bedd/img34.jpg)

Список литературы.

1. Асмолов А.Г. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе», М: Просвещение, 2010.

2. Бондаренко С.М., ГраникГ.Г., Концева Л.А. «Как учить работать с книгой», М.,1995.

3. Леонтьев А.А. Что такое виды речевой деятельности? /А.А.Леонтьев // Начальная школа: плюс-минус. – 2000. – № 5. –С. 9–12.

4. Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя /Н.Н. Светловская// Начальная школа. – 2003. – № 1. – С. 11–18.

5. Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного литературного образования: [Монография] /О.В. Чиндилова. –М.: Баласс, 2010. – 208 с

Спасибо за внимание

![Список литературы. 1. Асмолов А.Г. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе», М: Просвещение, 2010. 2. Бондаренко С.М., ГраникГ.Г., Концева Л.А. «Как учить работать с книгой», М.,1995. 3. Леонтьев А.А. Что такое виды речевой деятельности? /А.А.Леонтьев // Начальная школа: плюс-минус. – 2000. – № 5. –С. 9–12. 4. Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя /Н.Н. Светловская// Начальная школа. – 2003. – № 1. – С. 11–18. 5. Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного литературного образования: [Монография] /О.В. Чиндилова. –М.: Баласс, 2010. – 208 с](https://fsd.multiurok.ru/html/2025/04/01/s_67ebb2ee9bedd/img34.jpg)