(Цикл рассказов В. Астафьева «Царь-рыба»).

Выполнили обуч-ся группы № 3-12

Волков Иван, Крылов Артём,

Шубин Никита, Фарафонов Денис.

Выяснить , как В. Астафьев рассматривает взаимоотношения человека и природы, рассуждая о биологическом и духовном выживании людей; раскрыть философский смысл цикла «Царь-рыба».

1. Определить тему рассказов «Царь-рыба» В. Астафьева.

2. Разобраться, как и чем соединяются в единое целое части цикла «Царь-рыба».

3. Выяснить, каким образом показывает автор единство человека и природы.

4. Определить, кто противостоит природе, кого ей надо опасаться.

5. Выяснить, в чем проявляется позиция автора по отношению к браконьерам.

6. Понять, какую роль играет композиция рассказов.

7. Определить значение лирических зарисовок.

8. Сделать вывод: о чем предупреждает нас писатель и на что надеется?

1. Прочитали цикл рассказов

В. Астафьева «Царь-рыба».

2. Прочитали и проанализировали печатную литературу по данному вопросу.

3. Нашли и проанализировали статьи, посвященные циклу рассказов В. Астафьева «Царь-рыба» из Интернета.

4. Подобрали рисунки с изображением природы.

Тема цикла «Царь-рыба» (1976) - взаимоотношения человека и природы. Писатель говорит о необходимости безотлагательного возвращения к природе . Связь человека и природы интересует Астафьева в нравственно-философском аспекте. Вопросы экологии становятся предметом философского рассуждения о биологическом и духовном выживании людей. Отношение к природе выступает в качестве проверки духовной состоятельности личности.

В «Царь-рыбе» художественное пространство едино и цельно – действие каждого из рассказов происходит на одном из многочисленных притоков Енисея. Енисей – «река жизни» - образ, уходящий корнями в мифологическое сознание. «Река жизни», как и «древо жизни», - символ всего мироустройства.

Это единство показано через ассоциации между человеком и природой. Образы персонажей, художественные приемы (сравнения, метафоры) подчинены основной концепции Астафьева: человека он видит через природу, а природу – через человека.

Например, ребенок ассоциируется с зеленым листком, который «прикреплялся к древу жизни коротеньким стерженьком», а смерть старого человека вызывает ассоциацию с тем, «как падают в старом бору перестоялые сосны, с тяжелым хрустом и долгим выдохом».

Образ матери и ребенка – это образ Древа, питающего свой Росток. О речке Опарихе говорится : «Синенькая жилка, трепещущая на виске земли». Другая шумная речка тоже сравнивается с человеком : «Бедовый, пьяный, словно новобранец с разорванной на груди рубахой, урча, внаклон катился поток к Нижней Тунгуске, падая в ее мягкие материнские объятья».

Таким образом автор напоминает, что человек и природа – единое целое, что все мы – порождение природы, ее часть, что волей-неволей человек, как бы цивилизован он ни был, находится под властью законов природы. Поэтому отношения между человеком и природой писатель рассматривает как отношения между матерью и ее детьми.

Многочисленны образы браконьеров , губящих все живое. Браконьерами Астафьев считает не только тех, кто губит непосредственно природу, как «чушанцы», которые буквально грабят родную реку, безжалостно травят ее.

Браконьеры и те чиновники государственного масштаба, которые так спроектировали и построили на Енисее плотину, что загноили великую реку и прилегающие к ней земли.

- Астафьев ясно показывает свою позицию через морализирующие сходные сюжеты: каждый рассказ о «браконьерстве» заканчивается наказанием.

- В рассказе «У Золотой Карги» жестокого, злобного Командора постигает трагический удар судьбы : его дочку Тайку задавил пьяный шофер – «сухопутный браконьер».

- В рассказе «Рыбак Грохотало» неудержимый

рвач Грохотало наказывается гротескно:

ослепленный удачей, он хвастается пойманным

осетром перед человеком, который оказывается

инспектором рыбнадзора.

- Наказание рано или поздно неминуемо настигает виновного – таков смысл кульминационного рассказа из 1 части книги «Царь-рыба». История о том, как наиболее осмотрительный и вроде бы самый порядочный из браконьеров Игнатьич был стянут в воду гигантской рыбой , имеет символический смысл.

- Автором не случайно выбрана рыба , а не зверь , рыба – существо, наиболее чуждое человеку. Настоящий переворот происходит в Игнатьиче, когда он ощущает, что рыба-то живая, что она, как и он сам, полноправное живое существо .

- Оказавшись в пучине, превратившись в пленника собственной добычи, почти прощаясь с жизнью, Игнатьич вспоминает свое давнее преступление: в юности отомстил своей «изменщице», Глашке Куклиной, и навсегда опустошил ее душу. То, что с ним произошло, Игнатьич воспринимает как божью кару : «Пробил крестный час, пришла пора отчитаться за грехи…».

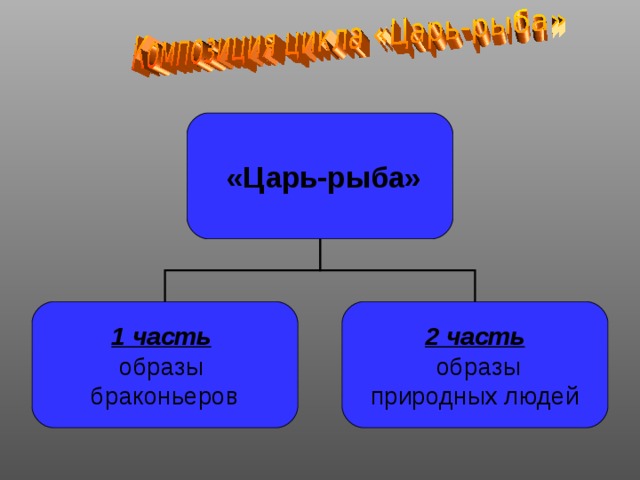

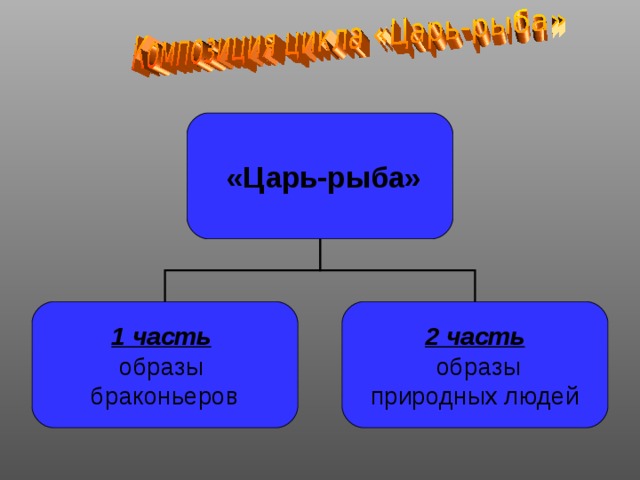

«Царь-рыба»

1 часть

образы

браконьеров

2 часть

образы

природных людей

- В рассказе «Уха на Боганиде» Акимка духовно сращен с природой. Его образ противопоставлен образам антигероев 1 части. Рядом с Акимом появляются и другие люди, которые, как могут, заботятся о родной земле.

- В рассказе «Уха на Боганиде» рыбацкий поселок рисуется утопически, как земля обетованная . Между обитателями поселка существуют добрые отношения, прикрываемые беззлобным юмором.

- Ритуал с первого бригадного улова - «кормить всех ребят без разбору рыбацкой ухой» - «венец всех дневных свершений и забот». За общим артельным столом рядом с чужими отцами сидят чужие дети и дружно едят уху из общего котла. Эта картина – воплощение авторского идеала единения людей, живущих в ладу с природой и друг другом.

В рассказе «Капля» природа поворачивается своей самой светлой стороной к тому, у кого душа распахнута ей навстречу: «На заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела продолговатая капля и, тяжелой силой налитая, замерла, боясь обрушить мир своим падением. И я замер… «Не падай! Не падай!» - заклинал я, просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и в мире». Эта поэтическая зарисовка – о возможной гармонии в отношениях человека и природы.

Повествователь, восхищенный красотой тайги, думает: «Как хорошо, что меня не убили на войне, и я дожил до этого утра».

- На последних страницах «Царь-рыбы» автор обращается за помощью к вековой мудрости, запечатленной в Священной книге человечества: «Всему свой час, и время всякому делу под небесами. Время родиться и время умирать… Время войне и время миру». Но эти афоризмы не утешают, и заканчивается «Царь-рыба» трагическим вопросом автора: «Так что же я ищу, отчего я мучаюсь, почему, зачем? – нет мне ответа».

- В этих вопросах – боль за всю землю, боль за человека, так неразумно отдалившего себя от природы. И надежда на восстановление гармонии между матерью природой и ее порождением – человеком.

- Астафьев В.П. Избранное. – М., 2005

2. Гончаров П.А. Высший сан на земле – называться человеком. Сакральное и сатирическое в «Царь-рыбе» В. Астафьева // Литература в школе. – 2011. - № 9

3. Справочник школьника: 5–11 классы. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2012.

4. Филь В.Н. Литература наших дней. В. Астафьев. // Литература в школе. – 2002. - № 5

http :// www.uniqueworld.ru /

http://www.interfax.by/

www.litra.ru › Полные произведения › Астафьев В.П.