Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -

Средняя общеобразовательная школа №2 им. И. Г. Петровского г. Севска

Индивидуальный проект

Тема: “Социальный статус женщины в России:

историко-социологический аспект”

Выполнила

ученица 10 класса

Печенова А. Ю.

Руководитель проекта

Куликов А. А.

Работа допущена к защите “______” _________________ 2021 г.

Подпись руководителя проекта_______________(Куликов А. А.)

Севск 2021 г.

Паспорт проекта

Название проекта: “Социальный статус женщины в России: историко-социологический аспект”

Руководитель проекта: Куликов Александр Анатольевич

Автор проекта: Печенова Анастасия, ученица 10 класса

Учебная дисциплина: Обществознание

Тип проекта: Научно-исследовательская работа

Цель работы: Изучить вопрос о социальном положении женщин в России с давних времен до настоящего времени

Задачи работы:

1) Выявить постепенное преобразование прав женщин с давних времен до настоящих дней;

2) Проследить за всеми этапами развития женских прав;

3) Выявить основные шаги женщин прошлого, что привели к образованию независимости и свободы женщин к настоящему времени;

4) Подготовить презентацию;

5) Разработать и провести анкету, с целью выяснить, что знают ученики о правах женщин в России;

Вопрос проекта: Какое положение и статус занимали в прошлом и занимают в настоящем времени женщины России?

Краткое содержание проекта: в проекте рассматриваются все основные этапы формирования и положения статуса женщины в обществе. Начнем мы с самого начала - с Древней Руси, а закончим - Российской Федерацией. Мы заденем самые важные шаги на получение свободы и независимости, покажем, как несправедливо относились к женщинам раньше. Важно знать, какие препятствия прошли женщины прошлых лет на пути формирования полной независимости, какие стремления были у них, какие желания. Оценим этот прогрессивный рывок вперед!

Результат проекта (продукт): разработка презентации “Женщина в России”

Реализация проекта: показ презентации

Введение 4

Глава 1 Основная часть “Положение и права женщины в России” 5

1.1. Древняя Русь 5

1.2. Средние века 7

1.3. Московская Русь 8

1.4. XVIII век. 10

1.5. XIX век. 12

1.6. Начало XX века. 15

1.7. Советский период 17

1.8. Российская Федерация - современный мир. 19

Глава 2. Практическая часть. 24

2.1. Социологическое исследование среди учеников 10 класса о правах женщины. 24

2.2. Вывод 27

Заключение 28

Список литературы 30

Введение

Актуальность темы: Вопрос о правах женщины и об их защите всегда будет актуален, так как общество должно быть построено на справедливости и равенстве, и ограничивать многих женщин в правах, которые могут быть предоставлены другим, крайне неразумно для современного мира.

Цель работы: показать статус женщины со времен Древней Руси до настоящего времени.

Задачи:

- изучить литературу и интернет-ресурсы

- разработать презентацию и анкету

- проанализировать полученные результаты

Гипотеза: вопрос о правах женщин становится все более актуальным и значимым. Равноправие должно присутствовать в современном мире.

Объект исследования: женщины

Предмет исследования: статус женщины в России

Методы исследования:

- работа с интернет-ресурсами и литературой, сбор материалов по теме;

- анкетирование среди учащихся 10 класса;

- сравнение результатов исследований;

Практическая значимость: Знания о статусе женщин поможет лучше ориентироваться в истории России и покажет постепенное преобразование прав женщины.

Глава 1 Основная часть “Положение и права женщины в России”

1.1. Древняя Русь

Борьба за права женщин началась только в двадцатом веке. Но как жили женщины на Древней Руси? Отношение к женщине всегда стоит краеугольным камнем в жизни общества. С древних времен люди переосмысливали роль гендерных полов, в итоге двадцать первый век дает изобилие новых смыслов. Даже во времена Древней Руси прекрасный пол постоянно подвергался гонениям, однако, были и определенного рода исключения.

Отношения к женщинам начинались с определения, к какой именно социальной касте они относятся. Нужно понимать, что именно данная характеристика имела реальный вес, и могла как помочь женщине, так и помешать ей. Но чтобы подойти к данной теме вплотную, нужно немного отойти в сторону, и посмотреть на то, как именно формировался социальный строй в зависимости от конкретного периода времени.

С самого начала племенного строя, женщина была продолжательницей рода. От нее напрямую зависели, пополнит ли племя в перспективе количество своих конечных участников, и сможет ли оно выстоять перед лицом опасности в трудную минуту. Кроме того, девушка была единственной, кто оставался дома в тот момент времени, когда мужчины уходили на войну. По сути, она была вплотную к своему мужчине. Как только он погибал, ее судьба была слишком страшной и непонятной сейчас.

Если погибал он от рук врага, и племя оставалось целым, то заботу на себя брало племя. Правда, никто не позволили бы женщине, как единице людского ресурса, долгое время быть одной. Когда-нибудь, замуж бы ее устроили либо за молодого воина, либо за достойного ветерана боевых действий. Если женщина планировала и дальше продолжать оставаться в одиночестве, продолжая хранить верность своему погибшему мужчине, то вопрос решался силой. И не в ее пользу, так как солидарности с погибшим собратья по оружию уже не испытывали.

В случае если погибали все мужчины племени, женщины переходили в руки победителей. Если у них были дети, их всех убивали

Так что, уже с древних времен, женщина буквально зависела от своего мужа. При этом, впоследствии развития социального строя, было не так важно, какая именно роль у мужчины. Даже кузнец отвечал за свою жену и должен был защищать ее, если вдруг другой мужчина посмеет выразить неуважение к ней. Даже сейчас видны отголоски такой политики, так как она не слишком то поменялась в современном мире. Когда в руках мужчины было слишком много власти, он буквально старался отгородить свою семью от посягательств со стороны других людей. Было решено создать первый свод правил, где впервые женщина обозначилась в юридическом плане.

Так что, изначально женщина начинала свой путь в качестве мужского права собственности. По факту, ее роль была чуть выше коровы, но ровно такой же по праву человека на владение. И поменять это уже не мог никто, так что, на некоторый срок женщина стала принадлежать мужчине, что взял ее себе в жены. Но стоит ли говорить, что, если вдруг женщина переставала любить своего суженного, права уйти у нее банально не было? Приходилось сбегать вместе со своей новой любовью в земли, где законы были иные. И так как женщина в разных княжествах имела различные права, никто не мог запретить ей вести себя таким образом. Однако, если беглянку удавалось схватить, мужчина мог поступить с ней любым образом. Даже убить, так как она предала священный институт брака, и теряет свои права на жизнь.

Именно по этой причине, как правило, навсегда, и только смерть могла разлучить супругов. Такой подход к делу убивал желание развиваться ка личности, на что тоже была веская причина. Зачем хотеть больше прав, бороться за свои возможности, если же все решения и так принимает супруг? Так что, даже если женщина имела неплохие права в условиях Древней Руси, она все равно играла вторую роль в обществе. Ее жизнь ничего не стоила, и только в результате развития социального строя удавалось получить право на одного супруга. Однако если смотреть на количество привилегий, то все опять зависело от мужчины. Так что жилось женщине плохо, и ни о какой свободе и равенстве она попросту мечтать не могла.

1.2. Средние века.

По данным из летописей, женщины из дворянских семей были наделены достаточно широкими полномочиями. Например, Анна Всеволодовна, внучка Ярослава Мудрого, выступала послом в Византии. Отмечалось, что женщины-дворянки в средневековье принимали активное участие в управлении княжествами и землями, а по мнению некоторых исследователей, обладали равным юридическим статусом в ряде феодальных республик, таких как Новгород или Псков. 12 век отмечен, как период активного участия боярынь и княгинь в политической жизни русских государств, между которыми даже существовала конкуренция. Часто княгини начинали править в условиях феодальных междоусобиц, после убийства князей соперниками. Или когда князья-победители стремились распространить свое влияние с помощью родственников, в том числе и женщин. Так в период 30-50-х годов 12 века Полоцкое княжество было представлено только княгинями, данная эпоха станет известной как “Полоцкий Матриархат”. Изменение общей картины произошло после нашествия ордынского ига, так в 13 веке женщины, как общественные деятели почти не упоминаются в летописях, а в основном как жертвы захвата, плена и насилия. Женские имена стали упоминаться в 14 веке на фоне национальных освободительных движений ожесточенного соперничества за русский приоритет между Московским и Тверским княжествами, когда одни княгини стремились установить дипломатические отношения, а другие были замешаны в политических интригах в борьбе за власть.

Известно, что с 10 века среди мужчин и женщин существовало разделение труда, женщины выполняли менее тяжкую работу, чем мужчины. Например, если на мужчине лежала ответственность за уход крупного скота, то женщина следила за более мелким, или же женщины занимались изготовлением одежды, а мужчины работали с топором, строили дома и прочее.

Церковный устав Ярослава, написанный в 11 веке, указывает наказания для женщин. Высшая мера наказания-заключение в монастырь за убийство внебрачного ребенка, заключение второго брака, если первый остается в силе, вступление в связь с иудеем или мусульманином. В то же время практиковалось затворничество.

1.3. Московская Русь.

Исторически до распространения христианства русское общество жило по патриархальным законам, которые делали мужчину доминантной личностью в семье и обществе; повсеместное распространение христианства в 13-14 веках и внедрение его в культурную жизнь русского народа приводит к сильному ужесточению патриархальных законов и понижению социального статуса женщин и практике их затворничества, когда женщина должна была жить в пределах семейного круга и не показываться без надобности незнакомым людям. Фактическая единственная возможность выйти за пределы участка была в воскресные дни при посещении церкви, однако только с позволения отца/мужа. Также без мужчины-опекуна женщине нельзя было покупать и знакомиться с новыми людьми.

За проступки было положено бить женщину плетью; плеть, предназначенная для жены называлась “дурак”, при этом не рекомендовалось бить жену железными и деревянными предметами. Считалось, что через побои женщина “очищается”, а если этого не делать, то она обязательно впадет в порок, а те мужчины, которые не били своих жен, занимающимися самогубительством. Из этой эпохи произошла поговорка “Бьет-значит любит”. Известно, что крепостные женщины могли зачастую становиться жертвами изнасилования своих господ, и эта ситуация сохранялась вплоть до отмены крепостничества. С другой стороны, существовали законы, защищающие женщин, например, запрещалось выдавать замуж девушку по принуждению, а если она из-за этого намеренно наносила себе увечья или кончала самоубийством, то это заканчивалось карой для ее отца; также на мужчину, обесчестившего женщину, накладывался огромный денежный штраф. Также в русском обществе крайне важно сыновьям почитать своих матерей, во всем их слушаться и помогать им.

Затворничество распространялось и на женщин из знатных семей, на которых к тому же ложилось бремя ухаживать за более крупным хозяйством. Если хозяйка имела дочерей, то это значительно облегчало ей жизнь. По записям иностранного путешественника Герберштейна-русским женщинам и их дочерям, помимо посещения церкви, изредка разрешалось сходиться вместе на “привольных лугах”. Женщины из знатных семей могли устраивать монастыри и храмы. В обществе образовался морально-этнический кодекс домострой, которые приравнивает положение женщины фактически к нулю, что четко прописан в одно фразе из “Домостроя”.

“Подобает мужьям поучать жен своих с любовью и благорассудным наказанием. Жены мужей своих спрашивают о всяком благочинии, как душу свою спасти, и Богу, и мужу угодить, и дом свой хорошо строить, и во всем мужу покоряться, а что он накажет, то с любовью и со страхом внимать и творить по сему писанию. А в гости ходить и к себе звать и связываться, с кому муж велит”. “Домострой”

1.4. XVIII век.

Впервые реформы были проведены в эпоху Петра I, когда практика женского затворничества становится незаконной. Петр поставил курс на развитие светской направленности среди русского общества, в том числе и женщин. Для этого царь обязывал поданных приводить своих жен и дочерей на устраиваемые им увеселительные ассамблеи. Петр также впервые вносит в моду одежду из западной Европы с узкой талией, полуоткрытой грудью и спиной, что являлось неприемлемым для русского женского костюма со свободным, закрытым и широким сарафаном.

В конце 18 века все более популярным становится образ светской женщины, интересующийся литературой и искусством. В это время появляются женщины-писатели, ученые, однако для них это является хобби, а не профессией. В 1714 году в силу вступил закон единичного наследования, который впервые давал прав наследовать женщине (старшей дочери) земельное имущество, если в семье не было сыновей, остальные же женщины могли делить все движимое имущество. Однако этот закон вызывал много споров среди знати; в 1730 году закон был измене и теперь позволял ровно делать имущество между женщинами при отсутствии мужчин-наследников. С другой стороны, практика затворничества среди знати была все еще широко распространена среди незамужних девушек, для которых строились специальные здания, где они воспитывались стать хорошими женами. Девушки из более бедных семей, как правило, более открытыми и начинали работать с раннего возраста.

В это же время впервые появляются женщины-профессионалы, которые в основном являются гувернантками и артистками, которые имели возможность получать неплохой заработок, а значит и пользоваться независимостью. В основном они происходили из более низкой социальной среды. В государственных театрах такие женщины работали на одинаковых правах и зарабатывали почти так же, как и мужчины-артисты. Также видные реформы произошли и в эпоху правления Екатерины II, которая поставила перед собой цель воспитания нового поколения знатных девушек и возрождения “святой нравственности” у них. Для этого создавались закрытые воспитательные учреждения, куда девочку отдавали с раннего возраста, там они учили по несколько языком, арифметику, закон божий, литературу, искусство и прочее. Помимо этого, открывались специальные училища для девочек низшего сословия,

Которые получали такое же высокое качество образования и при поддержке государства имели возможность выйти замуж из представителей знатных семей. В начале 19 века становится модным образ женщины, который свойственен тонкий романтизм чувств и мыслей.

1.5. XIX век.

В 1812 году создается первая в истории русская женская организация - “Женское патриотическое общество”. Его целью была забота о нуждающихся, прежде всего о беспризорных детях. Сходной деятельностью занимались многие жены декабристов, которые в селениях Сибири создавали библиотеки, пункты медицинской помощи населению, организовывали лекции и концерты. Впоследствии из образ сыграл важнейшую роль в формировании будущего русского женского характера, а именно бескорыстных женщин, готовых на самопожертвование ради своих идеалов. Признание этих женщин в обществе послужило в дальнейшем толчком для эмансипации, которая началась в середине 19 века. Декабристки служили долгое время образцом для подражания женских активисток конца 19 века.

Борьба за равноправие женщин была значительно усложнена еще крепко устоявшимся образом женщины, как верной спутницы мужчины, а те женщины, которые выходили за привычные рамки семьи, встречали общественное неприятие. А женщины-профессионалы встречались с большим недоверием в кругах интеллигенции.

Важную роль в продвижении женских прав играли так называемые “беззаконные кометы в кругу расчисленном светил”, которые призывали взглянуть по другому на устоявшиеся стереотипы, ломали старые нравственные критерии и призывали к учреждению свободы личности. Однако в начале 1860-х годов происходит перелом в осознании общественностью женского вопроса. Появляется массовый интерес к правовому статусу русской женщины, в последующие года стали появляться многочисленные научные диссертации известных ученых и публицистов, связанные с проблемой правового статуса женщины, возможного предоставления им высших прав и проблемы эмансипации. На рубеже 19 и 20 веков освещением своего исторического прошлого заинтересовались и сами женщины, тогда многочисленные активистки стали публиковать публицистические статьи, пытающиеся дать научное основание женского неравноправия, обращаясь к историческим корням. Согласно их теории, главными причинами попрании прав женщин служили ”утверждения патриархальных начал”, влияние православия и распространение византийской литературы. Нередко идеей свободы женщины становились идея ее свободы от брачных уз, и некоторые радикально настроенные женщины разрывали семейные узы, выражая таким образом свой протест.

Реформистская идея равноправия супругов находила свое отражение в произведениях Писарева и Чернышевского, тогда впервые стало признаваться право на замужество по любви. В 1862 году в Петербурге была организована первая женская трудовая ассоциация - “Общество женского труда”. В это же время женщины стали собирать многочисленные петиции в предоставлении им прав на высшее образование. В течение следующих десятилетий для женщин организовывались специальные учебные курсы, а желающие окончить высшее образование уезжали за границу, однако в будущем они имели проблему с трудоустройством.

В 1881 году все официальные женские организации были запрещены, что нанесло серьезный урон многим общественным учреждениям.

1.6. Начало XX века.

При Николае II после 1895 года создаются многочисленные крупные женские политические структуры, которые ставили перед собой цель в улучшении юридического и политического положения женщин, помощь им в предоставлении работы, судебных разбирательствах, предоставлении места на курсах высших учебных заведений.

Новая, более организованная и сильная волна женского движения началась в 1905 году во время первой революции в 1905 году, которая ставила перед собой новые цели, а именно: борьба за уравнение прав женщин всех социальных слоев наравне с мужчинами, предоставление им равных политических и гражданских прав во все области общественной и служебной деятельности, совместное обучение женщин. Тогда же был образован “Союз равноправия женщин” (СРЖ), который в апреле 1905 года провел первый в истории митинг в защиту женских политических прав. Позже организации распространили свое влияние и на другие города России, и в крупных городах стали создаваться женские рабочие клубы, которые открывали библиотеки, бюро труда, профессиональные курсы, мастерские женских изделий и прочее; в состав клубов также входили и мужчины, поддерживающие права женщин. В 1906-1907 годах СРЖ вел активную пропаганду за женское равноправие, а вопрос о допуске женщин к процедуре выборов становился все более актуальным. Этим вопросом активно занималась Женская прогрессивная партия.

В 1908 году в России прошел Первый Всероссийский женский съезд, это стало одним из самых важных достижений женского движения, в котором приняли участие более 1000 человек. На съезде был затронут вопрос об объединении женских организаций в единую общеженскую организацию, которая придала бы женскому движению организационную завершенность.

К началу 20 века были сформированы 2 женских течения - так называемые “буржуазные феминистки”, которые ставили перед собой целью изменения существующих законов, “попирающих права женщин”, и социал-демократки, которые помимо этого ратовали за смену существующего режима. Вторые встречали активную поддержку со стороны коммунистических организаций. В 1913 году большевикам впервые удалось организовать празднование Международного женского дня, большевики и меньшевики начали издавать женские журналы.

В то же время, идеологи революционного движения не поддерживали буржуазных феминисток и призывали остальных не поддерживать их. Однако к тому моменту образовалось иное и более радикальное феминистическое движение, которое продвигало идею равенства полов, отрицая устоявшуюся разницу ролей женщины и мужчины в обществе и семье. Вскоре за первым съездом последовали: Всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами (1910 год) и Первый съезд по образованию женщин (1913). Женщины, принимающие участие в съездах стали называться “равноправками”, благодаря их усилиям в 1911 году Дума приняла закон, позволяющий женщинам участвовать в земских волостных выборах.

В 1912 году был принят другой закон, позволяющий супругам раздельно проживать и меть при этом равные наследственные права на общесемейное имущество. Также были попытки допущения женщин во все университеты и адвокатуру, которые не увенчались успехом.

В 1915 году женщины были допущены на должность почтальонов, стали действовать ясли и детские сады с женщинами-работницами, мастерские по пошиву белья для фронта, курсы сестер милосердия, бесплатные столовые и курсы для беженок.

На фоне буржуазно-демократической революции и свержения существующей власти женские активистки начинают более усердную борьбу за свои права. 19 марта 1917 года перед резиденцией Временного правительства в Петербурге состоялся 40-тысячний митинг, на который пришли в основном женщины, на демонстрации женщины требовали своего участия во всеобщем избирательном праве. Демонстрация закончилась, когда председатель Совета министров Временного правительства Г.Е.Львов заверил, что в избирательном праве будут участвовать мужчины и женщины. Позже на выборах в Учредительное собрание появилась запись о всеобщем избирательном праве “без различия пола”. После победы в выборах большевиков все иные организации, в том числе и женские, были объявлены вне закона. Таким образом, эпохе женского гражданского движения был положен конец.

1.7. Советский период.

Большевики заявляли что одной из наиболее приоритетных задач в построении коммунистического общества является в абсолютное уравнение всех слоев населения в правах. Постановленный декрет в 1917 году постановил, что ныне женщины и мужчины были абсолютно равны перед законом. Большевики поставили перед собой задачу по реформированию базисных семейных и общественных отношений в русском обществе, в частности семейных ценностей, и по ликвидации частной собственности, которая считалась главной причиной неравноправия полов.

После революции и принятия конституции РСФСР 1918 года женщины официально получили весьма широкие права. Например, закон о гражданском браке позволял женщине сохранять девичью фамилию. Декларировалось право на аборт, а мужчина, женившийся на женщине с детьми, должен был принять на них обязанность отцовства. Был максимально упрощен процесс развода. Обязанность каждой женщины работать и ликвидация частной собственности сильно пошатнула устои и ответственность по отношению к близким, что привело к ослаблению семейных устоев и, как следствие, резкому понижению рождаемости.

В 20-е годы в эпоху коллективизации и индустриализации женщины стали массово привлекаться к труду по развитию социальной инфраструктуры. Советская власть взяла курс на поддержание русской семьи. В 1936 году был также принят закон, затрудняющий процесс развода, а в 1944 годы разводы было разрешено осуществлять только через суд. Практика развода значительно усложнилась, особенно для мужчин. Гражданские браки приравнивались к внебрачным связям и не находили поддержки среди государства. Материнство расценивалось как социалистическая обязанность женщины, которая дополнялась обязанностью трудится наравне с мужчиной, таким образом на женщину накладывалось двойное бремя, которое значительно усложняло ей жизнь, хотя это факт умалчивался в общественный обсуждениях и не признавался. Во время войны женщины стали занимать такие должности, как начальники цехов, руководители предприятий, однако они были снова вытеснены государством после войны, которое видели в женщинах главным образом работниц и матерей. В 1943 году было снова введено раздельное образование, с целью воспитывать девочек и мальчиков с разной ролью в обществе: мальчиков - как воинов и бойцов тыла;

А девочек - как матерей и воспитательниц. В эпоху оттепели и далее в 60-80-е годы советское руководство отстранилось от попыток жесткого контроля и регулирования жизни и жизненных установок женщин. Происходит частичная реабилитация личной жизни автономности семьи. В 1955 году образование становится снова смешанным. В 1965 году процедура развода была снова облегчена, а в 1967 году женщина получила право получать алименты минимум 25% от заработка семьи, от которой она ушла. В 1968 году были введены оплаченные отпуски по беременности и родам, пособие на детей матерям-одиночкам и разведенным женщинам. Новые законы в общем значительно улучшали положение женщины, но не решали проблему бытового неравенства, затрудненных возможностей для профессионального роста, более низких зарплат, которые тщательно замалчивались государством. Идеология того времени позиционировала идеальную женщину как работающую мать, образ которой также пополнялся ее обязанностью ухаживать за мужем в доме и заботиться об их здоровье, создавая таким образом “тройное бремя” для женщин. Осознание этой проблемы побудило руководство ко взятию курса новой “неопатриархатной” политики относительно женщин и возращения их в семью. Это привело к постепенному оттеснению женщин из руководства престижных профессий.

Активистки этого времени были диссидентками. Многие из них работали в печатных изданиях машинистками, корректорами, переплетчицами, и делали попытку опубликовать в известных изданиях темы, затрагивающие проблемы положения женщин в современном обществе. Однако они не нашли поддержки со стороны коллег-мужчин. В результате группа активисток в 1979 году создала альманах “Женщина и Россия”, который ставил перед собой цель “развенчать миф о беспроблемности женской судьбы в СССР”, но был арестован КГБ. В 1982 году стал выпускаться постоянный журнал, который стремился обратить внимание на “ныне попираемы женские ценности в обществе” и критиковал мужчин с их “жаждой лидерства со всеми ее пороками”. Последователи движения были сторонниками ненасилия и созидания, демократии и свободы выбора. Своеобразным женским движением выступало православное сообщество, активистки которого называли своим идеалом Богородицу.

1.8. Российская Федерация - современный мир.

В условиях формирования демократического государства высшей ценности провозглашаются права человека, а важнейшей обязанностью государства – обеспечивать реализацию данных прав и свобод, а также защищать их. До сих пор мы сталкиваемся с ситуацией фактического неравенства правового положения мужчин и женщин, когда у последних отсутствуют равные (по сравнению с мужчинами) возможности для реализации предусмотренных законом прав и свобод.

Статья 19 Конституции Российской Федерации закрепляет равенство прав и свобод без какой-либо дискриминации, тем не менее, представляется, что равноправие мужчин и женщин должно исходить не только из запрета дискриминации в отношении женщин, но также дополняться эффективным механизмом реализации этих прав и свобод. Ключевая роль женщины в создании семьи предполагает создание государством специальных гарантий для реализации их прав. Таким образом, данный вопрос не следует сводить только лишь к формальному равенству мужчины и женщины.

Правовой статус женщины как система прав, свобод и обязанностей имеет прямое влияние на сбалансированность гендерных отношений в обществе. Основные права и гарантии их осуществления, в свою очередь, являются фундаментом всестороннего развития правового статуса женщины.

Основой международного и национального антидискриминационного законодательства стала Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Правовой статус женщин получил свое развитие в следующих международно-правовых документах: Конвенция о равной оплате труда за равный труд (1951 г.), Конвенция о политических правах женщин (1954 г.), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.), Конвенция о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями (1961 г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.) и др.

В силу того, что в российской правовой системе приоритет общепризнанных принципов и норм международного права признан на конституционном уровне, все права и обязанности женщин, закрепленные в международно-правовых документах, являются неотъемлемой составляющей правового статуса российских женщин.

Согласно индексу ООН от 2013 года Россия относится к странам с высоким уровнем человеческого развития и занимает 55-е место из 187 стран по половому неравенству. Конституция РФ закрепляет равные права женщин и мужчин на юридических и политических правах, право на собственность и неприкосновенность личной жизни. Однако на женщин распространяется так называемая Охрана труда женщин, которая распространяет ограничения и привилегии для беременных женщин и женщин с маленькими детьми, а также устанавливает запрещённые для женщин профессии, которые могут навредить их здоровью и материнской детородной функции, а именно профессии, связанные с подъёмом тяжёлых грузов, вредными условиями труда, подземными работами и т. д. До конца 2020 года существовало 456 профессий, запрещённых для женского труда. С 1 января 2021 года приказом Минтруда РФ список был сокращён до 100 запрещённых профессий.

Статья 19 Конституции Российской Федерации 1993 года гарантирует равные права женщинам и мужчинам. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 254—256) женщины имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам, на оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком, а также на неоплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до достижения ребёнком 3 лет. Также женщины в РФ имеют право на получение материнского капитала при рождении или усыновлении двух и более детей.

Исторически русская женщина слабо или никак не была представлена в политике. Это объяснялось тем, что многие женщины предпочитали оставаться незамеченными в общественной сфере, так как боялись стать публичной фигурой и в результате стать объектом насилия или дискриминации. Однако рубеж XX и XXI веков ознаменовался постепенным входом женщин в политическую жизнь: так, например, если в СССР женщины практически не были представлены в политике, то в начале 2000-х годов российские партии всё активнее стали представлять различные чиновницы. По состоянию на 1999 год в среднем в политических партиях женщины составляли 10 % от их членов. А по состоянию на 2003 год в Санкт-Петербурге среди администраторов женщины составляли уже 43 %.

По данным на 2003 год, 80 % из опрошенных замужних женщин сталкивались хотя бы раз с проявлением психологического насилия со стороны мужа. По данным на 2013 год, в России 36 000 женщин терпели на себе ежедневные побои со стороны мужа, при этом лишь 30—40 % из женщин обращаются за помощью, а 97 % дел, связанных с домашним насилием, не доходит до суда. При этом «женская проблема» в русском обществе остаётся третьестепенной, а полиция отказывается квалифицировать домашнее насилие как уголовное преступление. Результаты опросов показывают, что большинство женщин России считают, что в обществе существует половое неравенство в пользу мужчин, но одновременно большинство из них заявляют, что в равноправии нет необходимости, или даже оправдывают неравенство необходимостью сохранять семейные ценности. Если проблемы женского неравенства и обсуждаются, то, как правило, в интернете в тематических сообществах и без участия мужчин. Идеи современного феминизма встречают негативную реакцию у большинства российских женщин, так как у большинства людей ассоциируются с радикальной, третьей волной феминизма, другая причина кроется в насильственной эмансипации женщин, проводимой политикой СССР.

По данным исследования Grand Thornton, Россия занимает одно из лидирующих мест по половому равенству в рабочей сфере, в частности, 2 из 5 каждых руководящих всех российских компаний являются женщинами, которые реализуют себя особенно успешно в сфере высоких технологий, розничной торговли, СМИ, производства, транспорта и коммуникаций. Достаточно много женщин присутствует и в политике. Однако, в нефтяной, газовой и металлургической промышленности преобладают мужчины.

Глава 2. Практическая часть.

2.1. Социологическое исследование среди учеников 10 класса о правах женщины.

Цель: выяснить, что думают о правах женщин ученики 10 класса.

Проведена анкета “Женщина в России” среди учащихся 10 класса Севской средней школы №2.

В анкете предоставлены следующие вопросы:

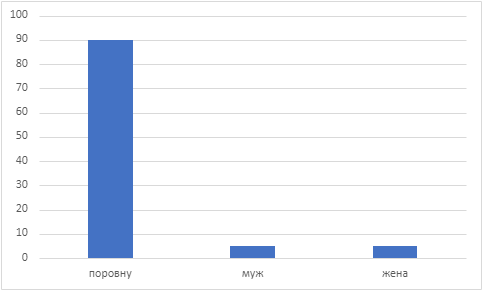

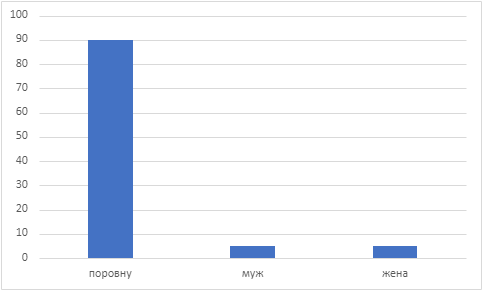

Вопрос 1. Кто на Ваш взгляд, должен играть лидирующую роль в семье?

Вопрос 2. Считаете ли Вы, что раньше женщин ограничивали в правах?

Вопрос 3. Считаете ли Вы, что сейчас женщин ограничивают в правах?

Вопрос 4. Считаете ли Вы, что женщина должна в первую очередь думать о создании семьи, а не о карьере?

Вопрос 5. Независимость является неотъемлемой чертой девушки 21 века?

2.2. Вывод

Моя гипотеза подтвердилась. Большинство молодых людей считают, что равноправие должно присутствовать в современном мире.

Исходя из исследований, проведенных мной, можно выделить различные мнения о правах женщин. Поскольку моя анкета состоит из 5 вопросов, мне бы хотелось бы разделить результаты исследований на 5 частей:

Результат первой диаграммы показывает, что для большинства опрашиваемых лидирующая роль в семье разделена поровну, между двумя супругами.

Вторая диаграмма показала, что многие знают про ограничения женских прав в прошлом, остальная же половина опрашиваемых затруднялась ответить.

Третья диаграмма показала: большинство считает, что женщин ограничивают в правах и в настоящее время, а другие считаю, что это не так; некоторые затруднялись ответить.

Четвертая диаграмма наглядно показывает, что большинство опрашиваемых считают, что женщина в первую очередь должна задумываться больше о карьере, нежели, чем о создании семьи.

Пятая диаграмма показала, что большинство людей считаю независимость неотъемлемой чертой характера современной девушки.

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что женские права и положение в обществе постоянное развиваются и совершенствуются, равноправие начинает обильно проявляться в современном мире.

Заключение

Исторически сложилось, что мужчины играли ведущую роль в общественной жизни. Именно им было присуще исполнение важнейших социальных ролей, а главная роль женщины - роль матери и домохозяйки.

Но в условиях современного общества это маловероятно. Так как процессы эмансипации и феминизации уравняли женщин и мужчин в своих правах, дали возможность женщине наравне с мужчинами вести активную социальную жизнь.

Таким образом, мы можем сказать, что направленностью современного процесса в обществе является появление в культуре двойной (женской и мужской) ментальности. Это означает, что социальная успешность человека будет зависеть от степени развития в нем двойного менталитета и способности взаимодействовать с другим полом.

Список литературы

Электронные ресурсы:

https://zen.yandex.ru/media/history_world/kak-otnosilis-k-jenscine-v-drevnei-rusi-5b8a1e50b4775b00a9762cb1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Права_женщин_в_русском_обществе

https://izron.ru/articles/o-nekotorykh-voprosakh-i-problemakh-sovremennoy-yurisprudentsii-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-m/sektsiya-3-grazhdanskoe-pravo-predprinimatelskoe-pravo-semeynoe-pravo-mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo/pravovoe-polozhenie-zhenshchin-v-rossiyskoy-federatsii/