СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Программа коррекции детско-родительских отношений "Идти навстречу друг другу" в 3-9 классах.

Детско-родительские отношения является выжным фактором личностного развития ребенка. В мире нет одинаковых людей. Безусловно, все мы разне. И каждому человеку хочется, чтобы его понимали, и принимали таким, какой он есть.

Просмотр содержимого документа

«Программа коррекции детско-родительских отношений "Идти навстречу друг другу" в 3-9 классах.»

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми

«Специальная (коррекционная) школа № 40» г. Сыктывкара

| РЕКОМЕНДОВАНО

Педагогическим советом Протокол № __ от «__» ______201__ г. | СОГЛАСОВАНО Зам. директора ______________ Пьянкова Н.В. «____» ________20__ г.

| УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ РК «СКШ № 40» г. Сыктывкара _____________Л.А. Нам «____» _________ 20__ г. |

Программа коррекции детско-родительских отношений

«Идти навстречу друг другу».

| Срок реализации программы | 2017 – 2021 учебный год.

|

| Уровень образования | 3-9 классы. |

| Составитель | Яковлева Л.А., педагог-психолог ГОУ РК «СКШ № 40» г. Сыктывкара. |

| Составлена на основе | Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. - М.: «Издательство ГНОМиД», 2001. — 160 с. (В помощь психологу.). Панфилова М.А. Федеральный государственный образовательный стандарт для умственно отсталых. |

г. Сыктывкар, 2017 г.

«От того, как прошло детство, кто вёл

ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».

В. А. Сухомлинский.

Пояснительная записка.

Детско-родительские отношения являются важным фактором личностного развития ребенка. Между поведением родителей и детей существует сильная зависимость: принятие и любовь порождают в ребенке чувство безопасности и способствуют гармоничному развитию личности, явное же отвержение родителями своих детей ведет к агрессивности и общему эмоциональному недоразвитию.

Многие родители задают важные вопросы психологу: «Как понять своего ребенка?», «Как научиться быть терпимее к его шалостям?». А педагоги уже пытаются не только «вложить знания, умения, навыки в личность ребенка», но изучить ее целостно, со всеми индивидуальными особенностями, неповторимыми проявлениями.

В мире нет одинаковых людей. Несомненно, все мы очень разные. И каждому человеку хочется, чтобы его понимали, принимали таким, какой он есть, не ломали бы его личность, а помогали стать еще лучше, добрее и отзывчивее. Особенно мы ценим, а порой даже и сами требуем, такого отношения к себе со стороны близких нам людей.

Проблема формирования детско-родительских отношений, их роль в формировании личности ребенка — задача данной программы. Задача, которую мы ставили перед собой, — предупреждение нарушений внутрисемейного общения для благоприятного развития личности ребенка.

В теоретической части мы попытались проследить генезис общения ребенка со взрослыми и сверстниками до периода поступления ребенка в школу. Как известно по работам М. И. Лисиной, А. Г. Рузской и других авторов, в младшем школьном, подростковом и юношеском возрасте продолжается развитие общения со взрослыми и сверстниками, и появляются новые формы общения.

Но именно ранние формы общения во многом определяют дальнейшее их развитие и влияют на личность человека, на его отношение к окружающим людям, к себе, к миру. Если у ребенка недостаточно сформирована способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека разрешить (произвести их коррекцию) очень сложно, а иногда и невозможно.

К дошкольному возрасту у ребенка уже имеется опыт общения со взрослыми и сверстниками, но преобладает непроизвольный характер поведения. Это позволяет эмпирически и экспериментально проследить связь нарушений общения ребенка в семье с нарушениями его общения со сверстниками и с проблемами развития его личности.

Цель программы: способствование гармоничному развитию ребёнка в условиях психолого-педагогического сопровождения системы «ребенок-родитель».

Задачи программы:

создание обстановки психологического комфорта и знание индивидуально-личностных особенностей каждого ребенка, педагогов, родителей, а также особенностей внутрисемейных отношений;

формирование активной педагогической позиции родителей, привлечение их к активному включению в образовательный процесс;

реализация системы мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности ребенка.

Сопровождение рассматривается как оказание помощи детям в познании окружающего мира, самих себя и других людей, исходя из потенциальных возможностей детей. В центре находится личность ребенка, а «сопровождающими» выступают родители, педагоги школы.

Благоприятное взаимодействие детей, родителей и педагогов способствует гармоничному развитию личности, сохранению и укреплению психологического здоровья детей в ОУ.

К наиболее ценным качествам личности относятся следующие качества гармоничного развития личности ребенка:

умение осознавать, определять свои эмоциональные состояния, достаточно развитая рефлексия;

принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание своих возможностей;

принятие других людей, осознание ценности каждого человека в собственной жизни;

стрессоустойчивость, умение находить собственные ресурсы в трудной жизненной ситуации.

Среди традиционных форм организации общения с педагогами и родителями выделены следующие: наглядно-информационные, познавательные, информационно-аналитические, досуговые (т.е. ознакомительные, просветительские, семинары-практикумы, психологические занятия, анкетирование, тренинги, подготовка информационного стенда и др.).

В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие системы «ребенок-родитель», которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями.

Данная программа имеет следующую структуру: планирование психологической работы, интерактивные формы работы с детьми, родителями, педагогами, рекомендации для реализации основных направлений развития ребенка.

Несомненно, то, что если в образовательном учреждении осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие педагогов и семьи неотъемлемыми участниками образовательного процесса являются также и родители.

Формы работы педагога-психолога, через которые осуществляется одна из сторон данного взаимодействия, являются следующие:

диагностика психического развития детей,

профилактика отклонений психического развития,

разработка рекомендаций участникам образовательных отношений.

определение оптимальной индивидуальной нагрузки на ребенка с учетом личностных, эмоционально-волевых и психофизических особенностей.

Таким образом, необходимо выстроить диалог ОУ и семьи, диалог на основе сотрудничества, содружества, взаимопомощи, чтобы затраченные усилия не отличались столь разительно от итогов воспитания детей, чему в решающей степени способствуют совместные усилия семьи и ОУ по созданию единого пространства развития каждого ребенка.

Несомненно на то, что если в образовательном учреждении осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие педагогов и семьи неотъемлемыми участниками образовательного процесса являются также и родители.

Формы работы педагога-психолога, через которые осуществляется одна из сторон данного взаимодействия, являются следующие:

диагностика психического развития детей,

профилактика отклонений психического развития,

разработка рекомендаций,

определение оптимальной индивидуальной нагрузки на ребенка с учетом личностных, эмоционально-волевых и психофизических особенностей.

Таким образом, необходимо выстроить диалог ОУ и семьи, диалог на основе сотрудничества, содружества, взаимопомощи, чтобы совместные затраченные усилия не отличались столь значительно от результата воспитания детей. Решающую роль в создании единого пространства развития каждого ребенка играют совместные усилия семьи и ОУ.

Оптимизация системы взаимодействия «ребенок-родитель» путем развития основных компонентов эмоциональной сферы детей.

Цель: развитие эмоциональной сферы обучающихся 3-9 классов.

| № блока | № занятия, тема. | Всего часов, дата. | Форма контроля. |

|

I блок. «Стремление к идеалу».

| Занятие 1. Диагностическое «Моя семья». | 1 ч. 26.01.18 г. 02.02.18 г.

| Выявить отношение родителей к ребенку; умение понимать характер своего ребенка. (Тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). |

|

| Занятие 2. «Идеальные родители». | 30 мин. 09.02.18 г. | Метод наблюдения, опрос. Метод наблюдения. |

| Занятие 3. «Родительская любовь».

| 30 мин. 16.02.18 г. | Метод наблюдения. | |

| Занятие 4. «Мать и дочь».

| 30 мин. 02.03.18 г. | Метод наблюдения. | |

|

II блок. «Общение в семье».

III блок. «Предупреж- дение конфликтов».

| Занятие 5. «Роль родительских ожиданий. Стереотипы взаимодействия с детьми». | 30 мин. 16.03.18 г. | Метод наблюдения. |

| Занятие 6. «Вербальное и невербальное общение». | 30 мин. 23.03.18 г. | Метод наблюдения. | |

| Занятие 7. «Вербальное и невербальное общение. Закрепление». | 30 мин. 06.04.18 г. | Метод наблюдения. | |

| Занятие 8. «Конструктивное преодоление конфликтов». | 1, 30 ч. 13.04.18 г. 20.04.18 г. | Метод наблюдения. | |

| Занятие 9. «Как предупредить конфликт?»

| 1 ч. 27.04.18 г. | Метод наблюдения. Совместная разработка рекомендаций по взаимодействию с ребенком. | |

| Занятие 10. «Семейный совет».

| 1, 30 ч. 04.05.18 г. 11.05.18 г. | Метод наблюдения. | |

|

IV блок. «Подведение итогов». |

Занятие 11. Контрольная психодиагностика. |

1 ч. 18.05.18 г.

|

Сравнение показателей первичной и завершающей (итоговой) психодиагностики. |

Содержание групповой/индивидуальной работы с родителями направлено:

на повышение сензитивности родителей к ребенку;

выработку адекватного представления о возможностях и потребностях старшего подростка;

психологическое просвещение;

реорганизацию арсенала средств общения с детьми.

Программа предусматривает 11 занятий с родителями / детьми обучающихся младших и старших классов. К участию приглашаются оба родителя, но достаточно присутствия и одного родителя, а также ребенок (по необходимости), либо ребенок.

Каждое занятие имеет свою структуру и включает в себя следующие виды упражнений и формы групповой/индивидуальной работы, представленные в определенной последовательности:

1. Приветствие.

2. Разминка: игры и упражнения, направленные на включение в групповую/индивидуальную работу.

3. Информационная часть, направленная на повышение уровня родительской компетенции в воспитании детей.

4. Упражнения и игры на развитие новых умений и навыков общения с детьми.

7. Рефлексия: подведение итогов занятия, получение обратной связи участниками и педагогом-психологом.

Ожидаемые результаты:

1. Умение родителей понимать причины агрессивного поведения подростка.

2. Самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций с ребенком в семье.

3. Повышение самооценки родителей при взаимодействии с «трудным» подростком.

4. Установление эмоционального контакта с ребенком.

5. Формирование положительных взаимоотношений родителей и детей.

I блок «Стремление к идеалу».

II блок «Общение в семье».

III блок «Предупреждение конфликтов».

IV блок. «Подведение итогов».

I блок «Стремление к идеалу».

Занятие 1. Диагностическое «Моя семья».

Тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин).

Цель: Выявить отношение родителей к ребенку; умение понимать характер своего ребенка.

Обучить родителей навыкам формирования благоприятной семейной атмосферы.

Ход занятия:

1. Приветствие: Семья – это объединение нескольких личностей, у каждой из которых есть в жизни свои базисные ценности. Атмосфера дома напрямую зависит от возможностей и желания членов семьи понимать друг друга, обмениваться информацией, эффективно «пристраиваться» к партнеру. Каждый член семьи – это личность, которая представляет собой содержание, центр и единство разнообразных действий, направленных на другие личности. Семья - это образ жизни, следовательно, она требует от нас массы разнообразных качеств и умений.

Надеюсь, что наши встречи помогут: эмоционально включиться в процесс саморазвития и совершенствования семейных отношений; обнаружить особенности семьи, которые требуют обновления, исправления, улучшения; освежить чувства сопричастности, любви, приятия, которые характеризуют счастливые семьи.

2. Мотивация родителей на активное участие в программе: знакомство родителей с результатами анкетирования учащихся по проблемам детско-родительских отношений.

3. Знакомство с группой. Ожидания участников.

Между живущих людей безымянным никто не бывает

Вовсе; в минуту рождения каждый, и низкий, и знатный

Имя свое от родителей в сладостный дар получает…

Гомер.

Содержание: Ведущий, передавая мячик друг другу, просит каждого, получившего мяч, назвать свое имя и имя ребенка, объясняя, почему они так его назвали.

4. Разминка: ведущий предлагает продолжить начатые им предложения:

когда я вспоминаю свое детство, то я думаю, что оно было...

традицией нашей семьи было...

я ищу в семье...

мне кажется, что счастливая семья – это...

мне хотелось бы, чтобы мой ребенок рос человеком...

когда я злюсь, то я ...

я горжусь тем, что я ...

5. Правила работы с родителями:

Цель: Выработать правила групповой / индивидуальной работы.

Содержание: Участник (и) самостоятельно формулируют правила работы в группе. После совместного обсуждения они записываются на листе ватмана и сохраняются на видном месте до окончания курса занятий.

6. Упражнение «Игра в ассоциации». Вопросы-задания: Если семья – это постройка, то она... Если семья – это цвет, то она... (какого цвета?). Если семья – это музыка, то она... Если семья – это геометрическая фигура, то она... Если семья – это название фильма, то она... Если семья – это настроение, то она...

7. Дискуссия «Какой должна быть семья?»

В опросы для обсуждения: Главная причина создания семьи – это… Что такое для вас идеальная семья? Говоря о семье, вы думаете, что... Реальная современная семья – это…

Обсуждение в группе: как сами участники ответили бы на поставленные вопросы? Какие бы вы хотели построить отношения в семье? Что для этого вам необходимо сделать? Чему научиться?

Таким образом, семья – это объединение личностей с разными характерами, ценностями интересами и запросами. А как формируются семейные ценности?

8. Игра «Дерево семейных ценностей».

Задачи: стимулировать размышление о семейных ценностях и обсуждение их значимости.

Вам предлагается список некоторых из ценностей, которые отмечаются как важные для совместной жизни. Если необходимо – дополните его своими ценностями.

Список ценностей: наличие общих интересов; взаимное уважение членов семьи; невмешательство в дела друг друга; любовь; преданность; сохранение самостоятельности и автономии членов семьи; материальное благополучие; национальная монолитность; благополучие в глазах окружающих; дисциплина и четкость; выполнение всеми членами семьи своих обязанностей; совместное проведение свободного времени; «открытый дом» - перед друзьями, родственниками, коллегами; много детей; хорошее здоровье; сотрудничество между членами семьи; непререкаемый авторитет родителей; доверие; взаимопомощь...

Теперь вам предстоит определить ценности по степени значимости. На листе ватмана нарисуйте, пожалуйста, большое дерево. Это – Дерево семейных ценностей. Изобразите его таким образом, чтобы корнями дерева стали ваши базовые, наиболее принципиальные ценности, ствол составили менее важные, а ветвями представьте те ценности, которые важны, но не столь принципиальны для вас.

Какие выводы вы могли бы сделать по окончании своей работы над Деревом семейных ценностей? Подумайте, как бы выглядело Дерево, если бы его изобразили другие члены вашей семьи?

9. Рефлексия.

Занятие 2. «Идеальные родители».

Цель: формирование мотивации на преобразование взаимоотношений между родителями и детьми.

Ход занятия:

1. Приветствие: Идеальные родители… Эта тема затрагивает всех и каждого, ибо каждый из нас чей-то родитель и каждый из нас чей-то ребенок. Когда дети маленькие, родители для них – верх совершенства, они принимают идеалы и ценности, нормы морали и поведения родителей. С возрастом происходит смена значимых лиц, перестройка взаимоотношений со взрослыми. Чем взрослее ребенок, тем критичнее его отношение к родителям.

Любовь – это награда, полученная без заслуг. (Рикарда Хаш).

Не бойтесь любить своих детей. (Бенджамин Спок).

2. Разминка. Упражнение «Представление».

Задачи: формирование установок на выявление позитивных качеств личности; умение представить себя.

Участникам делается следующее пояснение: в представлении Вы должны постараться отразить свою индивидуальность так, чтобы все остальные участники сразу запомнили выступившего.

3. Информационная часть. Что значит любить своего ребенка?

Лучшее, что было сказано о любви, принадлежит перу апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Особенно трудно любить подростка. Очень часто родители стремятся сохранить жесткий контроль над ребенком или «повернуть назад его развитие», отвергают новые качества подростка и стремятся возвратить старые детские: послушание, беспрекословное подчинение, ласковость, зависимость от взрослых.

Подросток, в свою очередь, стремится к самостоятельности и отстаивает ее, однако не всегда может ее использовать. При этом самостоятельность на практике нередко понимается по-разному родителями и детьми. Несомненно, к выросшим детям у родителей отношение меняется, но иногда настолько сильно, что трудно поверить, что он родителям в радость.

3. Обсуждение ситуаций.

Почему подростку особенно важно знать, что его любят родители?

Предлагаю вам послушать отрывки из бесед с ребятами-подростками. И обсудить мнение ребят.

4. Упражнение «Сказка об идеальном взаимопонимании».

Ведущий бросает мячик в аудиторию и говорит: «В одной семье жили…», поймавший мяч придумывает следующее предложение и т.д. (должен получиться связный текст про семью, в которой царит идеальное взаимопонимание).

5. Мини-лекция «Выражение любви».

Откажитесь от попыток изменить своего подрастающего юношу или девушку в соответствии со своим эталоном, а просто выразите открыто свою любовь к нему. Это достаточно трудно, тем более что и сам подросток не всегда готов к этому. Порой он напоминает оскалившегося щенка: «Не подходи, укушу!» Поэтому многим родителям придется проявлять свою любовь «маленькими шажками».

И для начала маленький совет о том, как можно начать проявлять любовь к своему ребенку, как повернуть его лицом к себе.

Известный семейный психотерапевт Вирджиния Сатир рекомендует обнимать ребенка несколько раз в день. Она считает, что 4 объятия совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее 8 объятий в день. А для того, чтобы ребенок развивался интеллектуально, – 12 раз в день! И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому.

Первое, что вы можете и должны сделать – это обнять собственного ребенка, прижать его к себе и держать его возле себя столько, сколько нужно ребенку. Когда ему будет достаточно, он сам отойдет.

Когда я просто на тебя смотрю,

То за тебя судьбу благодарю,

Когда твоя рука в моей руке,

То все плохое где-то вдалеке.

Когда щекой к твоей я прислонюсь,

То ничего на свете не боюсь…

Не существует безупречных слов,

Что могут предать мою любовь.

И оттого, что рядом ты со мной,

Я добрый, я хороший, я живой…

Э. Рязанов.

Если ваш ребенок уже не дает себя обнять, считая себя достаточно взрослым для «этих нежностей», просто возьмите его за руку и посидите с ним рядом, когда ему плохо. При этом ни в коем случае не похлопывайте его по спине и не поглаживайте, будто бы «все это такие мелочи, что до свадьбы заживет». В подростковом возрасте мелочных обид не бывает.

6. Упражнение «Прощение себя за то, что я не идеален».

Цель: освобождение от чувства вины.

«Истинное умение прощать - это мост, пройдя по которому мы освобождаемся от чувства вины и страха и, который позволяет нам испытать рай на земле» ( Геральд Ямпольский).

Всем нам хочется быть хорошими родителями, а иногда даже идеальными. Но быть идеальными можно, наверное, только в идеальных условиях.

«Представьте, что вы идете по проселочной дороге. Вокруг цветочный луг. Дорога разделяет огромное поле, осыпанное прекрасными полевыми цветами. Вы слышите жужжание насекомых, пение жаворонок в высоком небе. Вам дышится легко и спокойно. Вы не спеша двигаетесь по дороге.

Теперь Вы начинаете замечать, что Вам навстречу движется человек. Вы понимаете, что это и есть Вы. Человек, который стоит перед вами, становится трехлетним малышом. Вы берете его на ручки, прижимаете к себе, говорите: «Ты же знаешь, я люблю тебя, я очень сильно люблю тебя. Я тебя прощаю». Этот чудесный ребенок становится совсем маленьким, он помещается на вашей ладошке. Вы помещаете его в свое сердце, в свою душу, в свой внутренний мир. Теперь ваш внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый вместе с вами. Эти части помогают вам жить и действовать эффективно.

Вы снова идете по проселочной дороге. Вам дышится легко и свободно. У вас спокойно на душе. И теперь в вашей жизни все будет по-другому, потому что вы другой. Вы наполнены любовью к себе и ваши части гармоничны. Сделайте глубокий вдох и выдох и откройте глаза».

Главное помните, что когда человек прощает, он освобождает место для созидательных мыслей, наполненных любовью.

Правило пяти «П»:

принимать себя таким, как есть;

понимать, что со мной происходит;

поддерживать всё лучшее, что во мне есть;

понять свои ошибки и исправить их;

признавать свое право быть не таким, как все.

7. Рефлексия.

Занятие 3. «Родительская любовь».

Цель: формирование и развитие позитивного восприятия, безусловного и безоговорочного принятия собственного ребенка; развитие умения открыто выражать свои положительные эмоции.

Ход занятия:

1. Разминка «Здравствуй, ты представляешь...»

Задача: активизация и сближение группы, снятие напряжения, повышение уверенности в себе.

Родители обращаются друг к другу по очереди, заканчивая фразу: «Здравствуй, ты представляешь...» – и начинают описывать какой-то смешной случай, произошедший с ним и его ребенком, или необычный эпизод из семейной жизни.

2. Сегодня мы с вами собрались поговорить о родительской любви. Все мы любим своих детей, по мере сил и возможностей выражаем свою любовь, но не всегда находим желанный отклик в душах своих любимых чад. Что же мы делаем не так? Или чего мы вообще не делаем для того, чтобы наши дети могли с полной уверенностью сказать: «Мои родители меня любят!»

3. Упражнение «Какой я родитель?»

Давайте посмотрим «вглубь себя» – какие же мы родители? Каждый участник должен записать не менее 30 характеристик – ответов на вопрос: «Какой я родитель?». Затем родители садятся в большой круг и по очереди высказываются, комментируя свой рассказ о себе и отвечая на вопросы.

4. Анкета «Стили родительского поведения». Обсуждение результатов и комментарии.

5. Упражнение «Зато он…»

Несмотря на то, что психологи говорят, что любить надо не «за что-то», а просто так или «вопреки чему-то», любим мы чаще всего «за что-то». Для этого я предлагаю вам на левой половинке листа написать все минусы вашего сына (дочери). На правой стороне листа – все его плюсы.

А теперь огласите результаты в такой форме: «Мой Юра очень упрям, зато он настойчив в достижении цели. Мой Юра ленивый, зато он очень добрый» и т.д.

Далее участникам предлагается разорвать листки вдоль пополам, оставить у себя половинки с плюсами, а половинки с минусами выбросить в мусорную корзину.

6. Упражнение «Мне в тебе нравится».

К сожалению, традиции воспитания таковы, что взрослые склонны акцентировать внимание преимущественно на недостатках подростков, а не на достоинствах. У большинства взрослых существуют так называемые «запреты на поглаживание»: они испытывают трудности при высказывании положительных оценок. Мы обычно легко формулируем недостатки других людей, но смущаемся, если нужно вслух называть их достоинства, особенно в его присутствии.

Произнесите вслух достоинства своих детей, как бы обращаясь непосредственно к ним:

• «Мне нравится твоя жизнерадостность и веселость»,

• «Я люблю тебя за твою доброту»,

• «Я восхищаюсь твоей волей к победе в спорте» и т.д.

6. Заключение: родительская любовь принесет ребенку счастье, когда он будет видеть добрые отношения в семье, проявление заботы друг о друге всех членов семьи, когда члены семьи будут вместе проводить свободное время, интересоваться жизнью друг друга.

На память хочу подарить вам памятки с высказываниями о любви.

7. Рефлексия «Откровенно говоря...».

1. Во время занятия я понял, что...

2. Самым эффективным считаю...

3. Я не смог быть более откровенным, так как...

4. На занятии мне не удалось...

5. Больше всего мне понравилось, как работал (а)...

6. На следующем занятии я хотел бы...

7. На месте учителя, я бы...

Домашнее задание: проговорите ребенку составленные в ходе занятия высказывания и проанализируйте результаты.

Занятие 4. «Мать и дочь».

Цели: в ходе занятия выяснить отношение родителей и подростков к проблеме «Мать и дочь», сформировать позитивную установку на отношение к окружающему миру и друг другу, повысить уровень симпатии, научить открываться перед другими людьми и открывать их для себя.

Ход занятия:

1. Приветствие. Совсем недавно на родительском собрании мной был задан вопрос «Сколько времени в сутки вы уделяете своему ребенку?». Многие из вас заулыбались и признались, что недостаточно времени, не столько, сколько хотелось бы. И вот сегодня нам предоставляется возможность посвятить друг другу время: мы детям - дети нам. Сегодняшнее занятие, надеюсь, сблизит всех нас. Мы больше узнаем, друг о друге, возможно, сможем решить некоторые проблемы сообща, посмотрим на себя со стороны и научимся ценить время, которое проводим вместе дети и родители.

2. Разминка «Мое имя». Каждый участник должен записать свое имя в вертикальный столбик. Затем к каждой букве своего имени подобрать позитивную, радостную характеристику себя. Если в имени две или три одинаковые буквы, необходимо найти на каждую разные слова.

3. Дискуссия по вопросам:

Существует ли проблема отношений отцов и детей?

В чем заключается эта проблема?

Как её можно решить?

4. Упражнение «Идеальный родитель - идеальный ребенок».

Родители и дети (по необходимости) выполняют задания отдельно. В течение 10 минут на половинке листе ватмана составить портрет идеального родителя, указав на листах ромашки качества присущие идеальному родителю и на другой половинке ватмана точно также, качества присущие идеальному ребенку.

После выступлений представителей из группы родителей и группы детей, обговорив результаты, выделяем одинаковые качества у 2-х групп. Сравниваем результаты с исследованиями психологов.

5. Упражнение «Поменяемся ролями».

Чтобы взрослым и детям легче было понимать друг друга, предлагаю поменяться ролями – организуем условные семьи, где роль детей выполняют родители, а роль родителей - дети. Затем обсуждение увиденного.

Необходимо разыграть ситуацию неуспеха, где «ребенок» был явно не на высоте (или в школе, или дома, или в кругу друзей). «Ребенок» рассказывает «родителям», что с ним произошло. А для «родителей» приготовлены примеры выражений, которыми они реагируют на рассказанную ситуацию. Семьи выбирают по кусочкам цветной бумаги, через 5 минут разыгрывайте ситуацию.

1 семья – Старшеклассник рассказывает о ситуации неуспеха (провинности), ожидая, что родители его пожалеют. Но на каждую фразу ребенка они произносят «Я тысячу раз тебе говорил, что…»,

«Сколько раз тебе повторять…», «Неужели тебе трудно запомнить, что…», «Ты такая же (такой же), как твоя мама (твой папа)…»

2 семья - Старшеклассник рассказывает о ситуации своего неуспеха (провинности), ожидая, что его будут ругать родители, но на каждую его фразу родители произносят «Расскажи подробнее, как это произошло», «Ты очень умный, и я знаю, что ты найдешь выход из этого положения. Что ты собираешься делать?», «Чем я могу тебе помочь?», «Что ты сделаешь в следующий раз в подобном случае?»

6. Рефлексия.

На прощанье я хочу подарить рекомендации родителям по воспитанию детей в подростковом возрасте.

II блок «Общение в семье».

Занятие 5 «Роль родительских ожиданий. Стереотипы взаимодействия с детьми».

Цель: разрушение неконструктивных стереотипов, создание атмосферы благополучия и новых правил поведения.

Ход занятия:

1. Разминка «Здравствуй, мне очень нравится...».

Участник вправе закончить фразу по своему усмотрению, но начало должно быть именно таким.

2. Упражнение «Просьбы и требования». Сядьте вместе с вашим партнером, который согласится исполнять роль слушателя. Скажите ему что-то в требовательной форме. Что вы ощущаете, когда требуете? Выясните, что чувствует при этом ваш партнер. Теперь попросите о чем-нибудь, выражая свои чувства, спрашивая и выслушивая, что чувствует ваш партнер.

3. Информационная часть. Мини-лекция «Роль родительских ожиданий. Стереотипы взаимодействия в семье».

4. Упражнение «Жестокие сцены детства».

Задача: отреагирование на проявление негативных эмоций, обучение родителей новым формам общения с ребенком, повышение родительской сензитивности к своему ребенку и его личностным проблемам.

Ведущий (педагог-психолог): «Представьте себе, что мы смотрим кинофильм «Жестокие сцены моего детства». Попробуйте оказаться в своих переживаниях в том доме, где вы выросли. Вспомните какой-нибудь конкретный эпизод из жизни. Вглядитесь в лицо тех людей, которые вас окружали, услышьте снова их голоса, вспомните свои чувства и мысли. Это могут быть любые моменты из детства, связанные с жестоким обращением. Позвольте своим воспоминаниям пробиться в сегодняшний день.

Посмотрите на эти сцены снова, постарайтесь что-то понять или принять их. Это будут и моменты стыда, и грустные, и страшные, и болезненные ситуации. Постарайтесь увидеть, услышать и почувствовать то, что происходило тогда. Разберитесь в том, что вы чувствуете сейчас и какое влияние эти воспоминания и события оказывают на вас сегодня. Простите взрослых за их ошибки!».

5. Упражнение «Семья».

Задача: осознание стилей общения в семье.

Каждому участнику вручается карточка, в которой указана роль, как вести себя в этой игре. Содержание карточки хранится в тайне до конца игры и лишь потом, во время обсуждения можно признаться, что кому было предложено делать. Группа отгадывает, какие типы поведения были продемонстрированы.

6. «Незаконченные предложения»

Задача: повышение уверенности родителей в том, что они могут достичь позитивных изменений в поведении ребенка и в отношениях в семье.

Методика проведения: доброволец сидит на «горячем» стуле в центре круга, ведущий – напротив него. Он предлагает добровольцу закрыть глаза и заканчивать вслух предложения: Моя семья общается со мной, как... Я люблю своего ребенка, но... Считаю, что большинство детей... Мой ребенок для меня... Моей самой большой ошибкой было... Мой ребенок и я... Сделал бы все, чтобы забыть... Раньше я... Думаю, что я достаточно способен... Если честно...

7. Завершение.

Жизненный опыт - багаж, и чем дальше несёшь, тем тяжелее он становится. Полезно время от времени проводить ревизию - очистить и выкинуть лишнее.

8. Рефлексия.

9. Домашнее задание: использовать во взаимоотношениях с детьми новые формы реагирования на ситуации.

Занятие 6 «Вербальное и невербальное общение».

Цель: обучение родителей эффективным способам общения с подростками, оптимизация внутрисемейного эмоционально-психологического климата.

Ход занятия:

Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения.

Антуан де Сент-Экзюпери.

Говорить не думая – все равно, что стрелять не целясь.

М. Сервантес.

1. Приветствие. Сегодня мы будем говорить о проблемах, которые возникают у нас в процессе общения с детьми. Попробуем разобраться в причинах, обсудим, как можно решать эти проблемы.

2. Разминка. Назовите свое имя, а потом два личностных качества, которые в разговоре с другим человеком помогают Вам слушать партнера, и два других качества, которые мешают Вам слушать партнера. После того, как первый участник представился, следующий должен повторить, что сказал его сосед, а потом уже представиться сам.

Обсуждение: Что было легче – повторить слова другого участника или говорить о себе?

3. Упражнение «Угадай пословицу». Участники делятся на группы по 3-4 человека. Каждая группа получает листочек с пословицами и задание – изобразить пословицу без слов. Остальные угадывают.

Пословицы: у семи нянек дитя без глазу; милые бранятся – только тешатся; как аукнется, так и откликнется; слово не воробей, вылетит – не поймаешь; написано пером – не вырубишь топором; семь бед – один ответ.

Обсуждение: Какие трудности вы испытывали, когда пытались изобразить пословицу?

4. Упражнение «Рисование в парах».

Следующее упражнение даст вам возможность вволю пообщаться друг с другом. Участники разбиваются на пары, садятся спиной друг к другу и получают карточки с геометрическими фигурами, соединенными между собой различными способами. Задача для играющих: тот, кто получил листок, рассказывает другому о том, что на нем изображено. Второй участник по ходу рассказа пытается нарисовать это у себя на чистом листе. Затем участники меняются ролями.

Обсуждение: Какие трудности вы испытывали при выполнении этого задания? Что было легче – рассказывать или рисовать?

5. Информационный блок. Мини-лекция «Активное слушание».

Существует определенный алгоритм действий по применению техники активного слушания. (Раздаются памятки «Активное слушание»).

Например: Вы заняты домашними делами. Ваш сын возвращается с занятий. С порога бросает сумку в дальний угол, молча раздевается, со злостью бросая вещи в шкаф. Затем идет в свою комнату, включает музыку, садится на кровать. Вам нужно начать с ним разговор. Как вы это сделаете?

Присев рядом с ним на кровать, можно взять его за руку:

– Я вижу, ты чем-то расстроен... (пауза)

– Да ну их всех! Замучали! Достали!

– У тебя проблемы в школе… (пауза) ?

– Я вчера полдня сидел в библиотеке, писал реферат, а она мне 3 поставила!

– Ты писал реферат по литературе, а Мария Андреевна поставила тебе 3… (пауза).

– Да. Представляешь! Ей не понравилось, что я не смог ответить на вопросы! Фу ты, ну ты! Вот и старайся, все зря ! Больше ничего не буду делать !

– Ты обижен на преподавателя за то, что она недооценила твое усердие… (пауза).

– У меня просто не хватило времени на то, чтобы еще раз внимательно перечитать то, что я написал.

– Ты огорчен и немного злишься на себя самого за то, что не сумел правильно распределить свое время…(пауза).

– Ничего! В следующий раз я так подготовлюсь, что комар носа не подточит! Она поймет, что зря тогда мне 3 - ку поставила.

Комментарий: Мать все время обозначает чувства сына, помогая ему осознать, что именно его расстроило и разозлило. В процессе диалога юноша осознает, что в его неудаче есть и его собственная вина. Заканчивается диалог на самоутверждающей ноте.

6. Упражнение «Активное слушание».

Задача: развитие навыков «активного слушания».

Далее участники разбиваются на пары. Каждая пара получает карточку с ситуацией. Задача участников – понять и описать чувства, которые испытывает в данной ситуации ребенок.

Ситуации: нечаянно разбил мамину любимую салатницу; вместо ботинок на отпущенные родителями деньги накупил аудио- и видеокассет; забыл забрать младшую сестру из школы; поругался с лучшим другом; пригласил девочку на дискотеку, а она сказала ему, что пойдет с другим; весь вечер учил стихотворение, а его не вызвали; заставляете ехать его на дачу, а он хочет гулять с друзьями; выкрасил волосы в немыслимый цвет; хотел починить музыкальный центр, разобрал, а собрать не смог; не получается задача по физике, а завтра – контрольная.

Обсуждение: – Что труднее всего дается вам в технике активного слушания? (удержаться от комментариев, нотаций, наставлений)

– Случались ли в вашей жизни ситуации, когда вы успешно (или неуспешно) применяли такую технику? Итак, что может дать техника активного слушания?

Исчезает или сильно ослабевает отрицательное переживание ребенка, (разделенная радость удваивается, а разделенное горе уменьшается).

Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает больше рассказывать о себе.

Ребенок учится сам решать свои проблемы.

Ребенок начинает активно слушать родителей.

Родители становятся более чувствительными к проблемам и нуждам ребенка, легче принимают его «отрицательные» чувства, то есть меняются и сами родители!

7. Заключение. Навыки общения вначале трудны и порой необычны, но когда вы ими овладеете, «техника» исчезает и переходит в искусство общения».

8. Рефлексия занятия.

9. Домашнее задание: применять технику активного слушания в общении с членами семьи. Фиксировать их реакцию и свои чувства.

Занятие 7. «Вербальное и невербальное общение. Закрепление».

Цель: Закрепление навыков вербального и невербального общения.

Ход занятия:

1. Приветствие.

2. Разминка. Обсуждение домашнего задания: в каких ситуациях применяли активное слушание? Все ли получалось? (Типичные ошибки при использовании активного слушания: манипулирование детьми, хлопанье дверью, родитель - «попугай»).

3. Игра «Найди свой корабль».

Ведущий: Родители, сегодня мы с вами благодаря нашему воображению отправимся в необычное путешествие.

В одном из приморских городов готовится новое путешествие. На известных кораблях «Святая Мария» и «Святой Доминик». Практически все готово для путешествия, остается только собрать команду. Известно, что на каждом корабле должна быть следующая команда (каждая команда получает список из 14 человек): капитан, штурман, боцман, исследователь, впередсмотрящий, врач, бортмеханик, радист, шеф-повар (кок), рулевой, матрос, юнга, пассажир с попугаем, пассажир со скрипкой.

Правда, есть небольшая проблема все кандидаты в команду – из разных стран и не знают языка друг друга. Поэтому они могут понимать только язык мимики и жестов.

Инструкция к игре: сейчас вы по очереди получите карточку и узнаете, какая роль досталась в нашей игре именно вам. На карточке также будет написано, с какого вы корабля (Св. Мария или Св. Доминик). После того как вы получите карточку, нужно выполнить важное условие – никому свою карточку не показывать и не смотреть пока самому! Посмотреть карточки можно будет только по моей команде. (Ведущий раздает карточки всем участникам).

Ваша задача – попасть на свой корабль. Вам нужно выстроиться в одну шеренгу – каждому в соответствии с выпавшей ему ролью, на нужном корабле, в заданной последовательности. Порядок расположения указан на доске. Помните, что ваша задача – оказаться именно на том корабле, название которого вам выпало. Но ведь пока никто не знает, где будет корабль «Святая Мария», а где «Святой Доминик». Для того чтобы определиться, вам надо договориться друг с другом.

1-е условие. Вам придется общаться без использования речи – только с помощью жестов и мимики.

2-е условие. Запрещается писать на бумаге или в воздухе слова, обозначающие название вашего корабля и выпавшую вам роль.

Всем ли понятна инструкция? Если да – начинаем! Теперь, когда карточки находятся у вас, приготовьтесь… Аккуратно, чтобы никто не видел, прочитайте, что у вас там написано, и сразу спрячьте.

Итак, слева от меня (ведущий показывает) будет располагаться команда одного из кораблей, а справа другого. Я не знаю, какая из них окажется командой «Святой Марии», а какая – командой «Святого Доминика».

После того как обе шеренги выстроятся напротив друг друга, ведущий предлагает игрокам предъявить доставшиеся им карточки и назвать свою роль. Тем самым выясняется успешность (или неуспешность) выполнения задания.

Вопросы для обсуждения: Что помогло вам найти свое место? Какие трудности возникли и как вы их преодолевали? Какие способы взаимодействия с другими участниками бы использовали? Кто, по вашему мнению, нашел удачные способы договориться без слов? Какие? Расскажите о том, как бы понимали друг друга и удалось ли кому-то, не нарушая правила, достаточно легко справиться с трудностями?

4. Информационный блок «Особенности общения детей и родителей с помощью разных видов сообщений. Я-сообщение».

Существует две формы обращения к другому человеку: ты - сообщение и я - сообщение.

Ты - сообщение часто нарушает коммуникацию, так как вызывают у ребенка чувство обиды и горечи, создаёт впечатление, что прав всегда родитель («Ты всегда оставляешь грязь в комнате», «Ты никогда не выносишь мусор», «Прекрати это делать»).

Я - сообщение является более эффективным способом в плане влияния на ребенка с целью изменения его поведения, которое родитель не приемлет. В то же время они сохраняют благоприятные взаимоотношения между людьми. Воспользуемся примером Томаса Гордона и нарисуем схему сообщений для родителя, который устал и не испытывает желания играть со своим сынишкой. Ведущий знакомит родителей с моделью я-сообщение, которая состоит из трех основных частей:

• событие (когда..., если...);

• ваша реакция (я чувствую...);

• предпочитаемый вами исход (мне хотелось бы, чтобы...; я предпочел...; я был бы рад...).

5. Упражнение «Перевертыш»

Задача: реорганизация арсенала средств общения с ребенком.

Методика: полученные на карточке «ты – сообщения» переформулируйте в «я – сообщение».

Фразы на карточке: «Ты должен хорошо учиться!», «Ты должен думать о будущем!», «Ты должен уважать старших!», «Ты должен слушать учителей и родителей!», «Мы в твои годы жили гораздо хуже», «Ты должен ценить заботу старших», «Сколько можно бездельничать! Ты должен, наконец, заняться учебой!», «Вечно ты бросаешь рюкзак, где попало», «Ты всегда играешь, а не занимаешься», «Ты никогда вовремя не ляжешь спать», «Все время опаздываешь!»

6. Упражнение «Интонация».

Задача: реорганизация арсенала средств общения в семье. Методика проведения: произнести (ласково, грубо) свое имя, имя мужа (жены) и имена своих детей.

7. Упражнение «Маленькому – защита».

Задача: обучение приемам релаксации, развитие родительской компетентности.

Методика проведения: под тихую, спокойную музыку родители выполняю задания ведущего.

Ведущий: «Представьте себя маленьким ребенком (5-6 лет). Загляните глубоко в глаза этому малышу. Постарайтесь увидеть его глубокую тоску и понять, что это тоска по любви. Протяните руки и обнимите этого малыша, прижмите его к своей груди. Скажите, как сильно вы его любите. Скажите, что вы восхищаетесь его умом, а если он делает ошибки, то это ничего, все их делают... Пообещайте ему, что вы всегда придете ему на помощь, если это будет необходимо. Теперь пусть ребенок сделается маленьким, величиной с горошину. Положите его к себе в сердце. Пусть он поселится там в самом защищенном и самом уютном уголке. Сделайте это нежно и ласково. Наполните этот уголок голубым светом и запахом цветов. Почувствуйте себя любимым. Всякий раз, заглядывая в свое сердце и видя маленькое личико своего ребенка, отдавайте ему всю вашу любовь, столь важную для него.

Говорят, в человеческом сердце достаточно любви, чтобы вылечить всю нашу планету. Но давайте вылечим сначала самих себя. Почувствуйте тепло, разливающееся по вашему телу, мягкость и нежность. Пусть это дорогое чувство начнет менять вашу жизнь».

8. Заключение. «Активное слушание», так же как и «Я - сообщение» делает удивительную вещь для ребенка - он сам начинает принимать решения.

9. Рефлексия.

III блок «Предупреждение конфликтов».

Занятие 8 «Конструктивное преодоление конфликтов».

Цели: Сформирование понятия «конфликт». Познакомить с видами конфликтов, со структурой конфликта, со стратегиями конфликтного взаимодействия.

Ход занятия:

1. Разминка «Комплимент». Формировать умение видеть сильные стороны, положительные качества другого человека.

Родители садятся в большой круг, каждый должен внимательно посмотреть на партнера, сидящего слева, и подумать о том, какая черта характера, какая привычка этого человека ему нравится и что он хочет сказать об этом, то есть сделать комплимент. Начинает любой из членов группы, который готов сказать приятные слова

2. Беседа «Конфликт и его особенности».

Когда вы слышите слово «конфликт», какие у вас возникают ассоциации? Конфликт (лат.) – столкновение, трудноразрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями.

Конфликты могут быть внутриличностными, межличностными, межгрупповыми.

Как вы считаете, конфликт обязателен в нашей жизни или надо научиться избегать конфликты?

Конфликт – это естественная форма человеческой жизни, его не надо избегать, а необходимо научиться конструктивно решать.

Конфликт дает возможность найти новые пути в решении данной проблемы.

Конфликт приводит к разрядке эмоционального напряжения и дает возможность возобновить отношения.

Главная задача – научить преобразовывать деструктивный (разрушительный) конфликт в конструктивный (созидательный).

Конфликты могут возникнуть из-за разных ценностей, интересов, средств достижений целей, разных потенциалов и разных правил взаимодействия.

Любой конфликт состоит: из проблемы (из-за чего возник конфликт); конфликтной ситуации (наличие противоречивых позиций, разногласий по какому-либо поводу); инцидента (стечения обстоятельств, являющихся поводом для начала непосредственного столкновения сторон; участников конфликта).

3. Игра «Невидимая связь».

Инструкция: Для проведения игры потребуется моток прочных толстых нитей. Педагог просит участников игры встать в круг на расстоянии вытянутых рук и закрыть глаза. Сам педагог заходит внутрь круга и рассказывает историю.

«Известно, что давным-давно на свете жил один удивительный человек. У него были длинные седые волосы и борода, поэтому многие думали, что он стар и мудр. Другие же видели озорной блеск его глаз и говорили, что он молод. Этот человек умел то, чего не умели другие. И люди называли его мудрецом. Никто не знал, откуда он пришёл, но говорили, что раньше он был обыкновенным человеком, таким как все.

Менялись поколения, а мудрец все жил среди людей. И они ощущали себя под его защитой. И вот пришел день, когда мудрец отправился в путь. Он обошёл всю Землю, и узнал многих людей. И удивился мудрец, насколько разными были эти люди, их характер, привычки, желания и стремления. «Как непросто всем уживаться друг с другом», - думал мудрец. – «Что бы такое предпринять?» – размышлял он.

И тогда мудрец сплел длинную тончайшую нить. Задумал он обойти добрых сердцем людей и связать их этой тончайшей чудесной нитью.

Далее педагог, продолжая рассказывать историю, обходит каждого участника игры и вкладывает ему в руки нить.

«Воистину нить эта была уникальна. Гладкая, тонкая, она была совершенно незаметна для человека, но, несмотря на это, влияла на его взаимоотношения с другими людьми. Те, кому мудрец передал чудесную нить, стали добрее, спокойнее, терпеливее. Они стали более внимательно относиться друг к другу, стремились понять мысли и чувства ближнего. Иногда они спорили, но, о чудо, нить натягивалась, но не рвалась. Иногда они ссорились, и нить разрывалась, но при примирении оборванные концы связывались вновь. Такой узелок напоминал о прошлой ссоре.

Что сделали люди с подарком мудреца? Кто-то берег, передавая тайну из поколения в поколение. Кто-то, не ощущая присутствия нити, оставлял на ней множество узелков, да и характер его постепенно менялся и становился «узловатый». Но главное, у каждого появилась способность протягивать невидимые нити к тем, кого он считал близкими и друзьями, соратниками и партнерами.

Педагог на последнем участнике игры, стоящем в кругу, отрезает нить от мотка и завязывает концы. Таким образом, нить образует замкнутый круг.

- Дорогие друзья! – обращается педагог.

- Сейчас вы ощущаете в своих руках чудесную нить, подарок мудреца. Давайте проверим, что может произойти, если каждый потянет её на себя. Она натянется и станет «резать» руки. Такие отношения некоторые называют «натянутыми».

А если, - продолжает педагог, - кто-то потянет нить на себя, а кто-то не станет этого делать? Что будет, давайте попробуем?

Равновесие круга нарушается. Кто-то оказывается в более устойчивом положении, а кто-то совсем в неустойчивом. О таких ситуациях говорят: «Он тянет одеяло на себя».

Некоторые люди, - продолжает педагог, - предпочитают надевать эту нить себе на шею. Попробуйте. Тех, кто сейчас сделал это, наверное, ощутили, как больно нить режет шею. В подобных ситуациях люди говорят: «посадил себе на шею».

Разные эксперименты можно проводить с этой нитью, - продолжает педагог, - многие люди посвящают этому целую жизнь. Натянут, разорвут, завяжут узел, натянут на шею или вообще отпустят. Не на то рассчитывал мудрец, делая людям чудесный подарок.

Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, которое для всех будет наиболее удобным. И запомним это состояние каждой клеточкой нашего тела.

Вопросы: Каковы ваши впечатления от соприкосновения с чудесной нитью, подарком мудреца? Что было легко, а что трудно в этой игре? Чему эта игра может научить?

Вывод: Всегда есть нечто, что объединяет людей. Ощущение связи помогает установить доверительные отношения в коллективе. Комфортность взаимоотношений зависит от того, в каком состоянии находится нить, натянуто или свободно.

4. Мини-лекция «Стили конфликтного взаимодействия».

5. Обсуждение и диагностика. Какими стратегиями мы чаще всего пользуемся в конфликте? Чтобы определить, какой стиль поведения в конфликте характерен для вас, проведем тест «Стили поведения в конфликте». (С.М. Емельянова).

6. Рефлексия.

Занятие 9 «Как предупредить конфликт?»

Цели: Познакомить с принципами конструктивного разрешения конфликтов. Познакомить с формами работы с конфликтами. Учить конструктивному разрешению конфликтов.

Ход занятия:

1. Разминка. Упражнение «Злость».

Задача: определение негативных эмоций, изменение представлений о ребенке.

Методика проведения. Ведущий: «Сядьте удобно, расслабьтесь, глубоко вдохните 3-4 раза и закройте глаза. Представьте, что вы попали на небольшую выставку. На ней представлены фотографии людей, на которых вы обижены (среди них и ваш ребенок).

Походите по выставке, постарайтесь вспомнить какую-нибудь конфликтную ситуацию, связанную с этим человеком, а лучше, если этим человеком будет ваш ребенок. Постарайтесь мысленным взором увидеть самого себя в этой ситуации.

Представьте, что выражаете чувства своему ребенку, на которого разгневаны. Не сдерживайте свои чувства, не стесняйтесь в выражениях, говорите ему все, что хотите».

2. Вспомнить стратегии поведения в конфликте. Практическое задание-игра «Письмо с отказом» (родители делятся на подгруппы, получают карточки с названием стратегии поведения в конфликтной ситуации). Задание – составить письмо–отказ или письмо–соглашение, выдержав стиль конфликтного взаимодействия. Проблему придумать самим. Обсуждение результатов.

3. Обсуждение типа конфликтной личности и особенностей общения с ней. Конфликтные типы личностей:

Паровой каток. Грубы, абсолютно уверены в своей правоте. Считают, что все должны им подчиняться и уступать дорогу ‑ уйти с дороги.

Скрытый снайпер. Пассивно-агрессивная форма. Старается нанести вред исподтишка. Уверен, что он прав, но не обладает достаточной властью, чтобы действовать открыто ‑ уклониться от общения.

Разгневанный ребенок. Взрывается, как ребенок, у которого плохое настроение. Не злой по натуре, но не умеет управлять своими эмоциями ‑ дать возможность выпустить пар.

Жалобщик. Жалуется на третье лицо. Потребность, чтобы его слушали ‑ говорить «Я вас понял, что будете делать?»

Молчун. Перестает общаться ‑ задайте несколько вопросов, разъясняющих ситуацию.

Сверхпокладистый. «Приятный» во всех отношениях. Всегда предлагает свои услуги, уступает, со всем соглашается. В отношениях с ним покажите, что главное для вас честность.

4. Практическое задание «Анализ конфликтных ситуаций»:

До вас дошли слухи о вас явно искаженного содержания. Как вы поступите, если источником дезинформации была просто знакомая?

Вам на рынке продали бракованный товар. Брак вы заметили позже. Как вы поступите, если продавец младше вас или, если комплекция продавца такова, что Арнольду Шварценеггеру, по сравнению с ним, делать нечего?

5. Мини-лекция «Принципы конструктивного разрешения конфликтов и формы работы с конфликтами».

6. Упражнение на взаимодействие «Картина двух художников».

Инструкция: Каждая пара получает лист бумаги формата А4. Учащиеся за одной партой, держась одновременно за один карандаш, и не разговаривая друг с другом, рисуют кошку, дом и цветок. Под рисунком ставят одну подпись.

Обсуждение: как действовали, рисовал кто-то один или менялись ролями? Как объяснялись без слов? Довольны ли результатом работы? Как можно достичь единства, избежав неравенства в отношениях?

7. Притча «Эхо».

Папа с сыном пошли однажды на горы, и сын, ударившись о камень, крикнул: - «А-А-А-А». И с удивлением слышит: - «А-А-А-А».

Мальчик спросил: «Кто ты?» А ему в ответ: «Кто ты?»

Разозлившись от такого ответа, мальчик кричит: «Трус!» А ему в ответ: «Трус!»

Мальчик спрашивает у отца: «Что происходит?» Отец улыбнулся и говорит: «Слушай меня внимательно».

Отец кричит горе: «Я тебя уважаю!» Ему в ответ: «Я тебя уважаю!» «Ты лучший». Ему отвечают: «Ты лучший». Мальчик оставался в удивлении, и потом папа ему объяснил: «Это явление называют «эхо» но, по правде, это называется жизнь... Она тебе отдаёт всё, что ты говоришь и делаешь».

4. Рефлексия. Какие мысли, чувства возникли в ходе занятия?

Занятие 10 «Семейный совет».

Цель: освоить метод решения семейных проблем с помощью семейного совета.

Ход занятия:

1. Разминка. Ведущий заранее готовит листки (по форме это листья дерева) для каждого участника и просит написать на этих листках трудно решаемую семейную проблему. Эти листья можно приклеить к заранее нарисованному дереву, и после этого один из членов группы может вслух прочитать все проблемы.

2. Мини-лекция «Основы семейного совета».

Семейные советы – это отличный способ сплотить семью и наладить сотрудничество друг с другом. На совете также можно решать конфликтные ситуации и экстренные психологические вопросы.

3. Деловая игра «Семейный совет». Решение проблем, предложенных участниками в начале занятия.

4. Упражнение «Законы семьи».

Испокон веку в каждой семье существуют свои традиции, ритуалы, совместные праздники, а также «законы» воспитания детей. Каждый из вас, если хочет, может рассказать о традициях и законах своей семьи. Обсудите и выделите общие законы семьи.

После завершения задания – обсуждение.

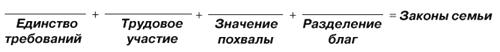

Схема «Законы семьи»:

5. Упражнение «Традиции моей семьи».

Выступление родителей (по кругу) - (с фотографиями семейных праздников).

Ритуалы, которые нравятся детям:

• Перед уходом в школу получить объятие родителей и напутственное слово или жест.

• По возвращении из школы рассказать о своих удачах и проблемах и получить слова поддержки и участия за чашкой чая.

• В выходной день обсудить прожитую неделю и значение ее для детей и родителей.

• Посидеть в сумерках при свечах рядом с мамой и папой.

• На ночь послушать сказку и быть заботливо укрытым, почувствовав мамину любовь и ласку.

• В свой день рождения получать сюрпризы и устраивать их для других членов семьи.

• Вместе с мамой готовиться к празднику и печь вкусный торт (пирог).

• Посидеть с мамой и папой, взявшись за руки, во время своей болезни и попросить у них любимую еду или что-то такое, чего очень давно хотелось.

6. Мини-лекция «Связь поколений».

Однажды я открыла главный секрет воспитания. Он очень прост: дети становятся взрослыми. Мы просто не понимаем, какую силу даёт родителям эта простая истина, если всегда помнить о ней. И как проще относиться к жизни, и как растить без нудных назиданий, не воспитывая, а играя, и как набраться терпения, и, если всё-таки ваша детка успела набедокурить, схватиться за ум - в этой истине заключается всё.

Дети становятся взрослыми. Дети вырастают. И уходят. И ничего нельзя повернуть назад.

Задумайтесь: сегодня вы ведёте своё маленькое чудо за ручку - а оно прыгает и шалит и замучило вас вопросами. И вы бесконечно, до раздражения, устаёте от этих «почему?!» и от этих шалостей. Сегодня вы торопитесь, и вздыхаете, и выходите из себя, и у вас сотня важных взрослых дел, от которых он вас отвлекает.

А завтра? Всего-то через каких-нибудь три-четыре года вы сами захотите взять сына за ручку, и притянуть поближе, и поговорить, и ответить, и научить - а у него под окном друзья, и ваше прелестное чудо вприскочку помчится не к вам, а туда...

Задумайтесь: когда-нибудь (скоро, так скоро) она, ваша дочка, вдруг захлопнет школьную тетрадку и, не спросив: «Ну как же решается эта задачка?», ускользнёт, чтоб целоваться с каким-то совсем незнакомым вам мальчиком. И это перевесит все ваши соблазны и призывы.

Дети вырастают. Даже если вы будете очень-очень держать их – вы не удержите. Не удержите этих торопливых дней детства. Ваших общих дней.

Помните: вы нужны им больше всего на свете. Потому что это закон жизни: кто-то другой должен стать твоему (самому лучшему на свете!) ребёнку дороже и важнее, чем ты.

Говорят, что родительская любовь трагична, потому что разлука изначально заложена в ней. Думается, тот, кто сказал так, всё-таки ошибался. Дети вырастают, и покидают нас, и ничто не вернётся обратно... но как раз само осознание этого факта (если помнить о нём всегда) заставит нас просто и радостно принимать то, что у тебя есть сейчас. Если накрепко запомнить это – вы не будете растить – страдать – и мучиться; вы поймёте, что самое ценное - не «вчера» и не «завтра», а то, что есть и что происходит у вас «сейчас». Сейчас!

Родительская любовь проста и радостна, пока вы принимаете этот закон.

Это - первое.

Если вы это переварили, то у нас есть для вас второе сообщение - хорошее. Мы растим - и отпускаем ребёнка всё дальше и дальше от себя. Но именно поэтому и именно тогда происходит удивительная вещь: дети нас не покидают. Они остаются рядом. На расстоянии, но – рядом. Сохраняется душевное, духовное единство. Дети по-прежнему нуждаются в нас и видят в нас и надёжный тыл, и опору, и советчика. Всегда. Остаются, если всё начинается и всё продолжается с нашей истинной безусловной любви. Посмотрите, как это просто. И как это правильно, и как здорово - жить и любить. И оставаться рядом.

7. Упражнение «Цепочка поколений».

Цель: осознание, что каждый – это член длинной цепочки поколений

Нарисуйте связь поколений с помощью элементарных геометрических фигур.

Ваша задача - не передать ненароком то, что в вас «вбили» ваши собственные родители, очистить его от «генетической грязи», ошибочного мировоззрения, ваших заблуждений и ошибок.

Не надо казнить себя за ошибки - просто осознайте и исправьте их, не надо паниковать и метаться, опасаясь наделать новых. Выполняйте «по совести», как только можете хорошо, свою работу и верьте: наши дети могут сделать и больше, и лучше.

8. Заключение «Шаги навстречу»

Иногда конфронтация родители – подросток заходит так далеко, что, казалось бы, нет никакой возможности наладить контакт и хоть в чём-то договориться. Вы слово - он десять, вы - с лаской, а он закатывает глаза к потолку, ясно давая понять, что ни слушать, ни слышать вас не собирается. Увы, значит, конфликт зашёл так далеко, что ваше чудо успело сделать вывод: с родителями договориться невозможно.

Не ждите, что подросток сам шагнёт вам навстречу. Первый шаг скорее должны сделать вы. Почему? Хотя бы потому, что вы старше и умнее.

Первый шаг. Эмоциональный. Вспомните его маленького, как он рос, как хорошо вам бывало вместе, как кидался он вам на шею, как вы утешали его. Это поможет вам настроиться на его волну, снова ощутить единство и ту безусловную любовь, которой вы его любили (она никогда не уходит из наших сердец, потому что безусловная любовь присуща человеку изначально). И тогда вы сможете пожалеть сначала ребёнка, и только потом себя.

Помните: ему труднее, чем вам. Всё внешнее - это бравада, главное - там, в глубине души. Не сомневайтесь в его любви: дети всегда нас любят, это тоже присущее человеку качество. Очень трудно сделать так, чтобы дети перестали нас любить вообще и навсегда. Просто иногда на время, сгоряча и по ошибке дети могут немного отвыкнуть, разувериться, закрыться.

Второй шаг. Целеопределяющий. Наметьте цель, достижимую и конкретную. Не «Я хочу, чтобы он меня слушался» (это слишком абстрактно), а, например, «Научиться спокойно разговаривать, а не скандалить, когда обсуждаем какой-либо вопрос». И поставьте число, к которому вы собираетесь этого достигнуть.

Третий шаг. Стратегический. На маленьком листочке запишите: с одной стороны - вашу конкретную цель, с другой - что вы делаете для её реализации. Мы бы, например, написали так:

«Все боевые действия с... (число, время) прекращаю».

прекращаю ругать, кричать и читать нотации;

никого ни в чём не обвиняю, использую Я-высказывания;

сразу же отмечаю всё хорошее, что он/она сделал/а и говорю об этом вслух (благодарю);

никогда не критикую его перед другими (не жалуюсь, не обсуждаю, не унижаю);

выслушиваю без советов и упрёков, использую методы активного слушателя.

между нами должен состояться честный и откровенный разговор, использую методику семейного совета.

Четвёртый шаг. Тактический. Никаких ухищрений не надо. Вы просто начинаете выполнять то, что написали. А бумажку носите с собой, и почаще в неё заглядывайте и перечитывайте её, и, если появится необходимость, - добавьте ещё 1-2 совета себе. Не расстраивайтесь, если получается не всё и не сразу. Не пугайтесь ошибок и срывов: они неизбежны, но со временем их будет всё меньше и меньше.

Сразу же скажем, что, когда вы начнёте осуществлять свою программу перемирия, появится соблазн заявить: «Глупости, ничего не выйдет» - и бросить всё. Не поддавайтесь искушению! Ведь вы же не можете бросить ребёнка. А старые методы вы уже попробовали и убедились, что они не работают. Новое поведение должно войти в привычку, а на это понадобится как минимум три недели (как установили психологи).

И все-таки это не так и много по сравнению с тем, сколько вы со своим ребёнком прожили вместе и сколько ещё у вас впереди, не так ли? Продержитесь хотя бы недели три – за это время выработается новая привычка–вести себя тактично и культурно. Сначала - у вас, а потом и у него, вашего неспокойного, непокорного и всё-таки любимого ребёнка.

Пятый шаг. Доверительный. Каждый вечер отчитываетесь перед собой и отмечаете все плюсы и минусы этого дня. Без критики и обвинений проанализируйте сначала своё поведение, а потом - поведение ребёнка. Похвалите себя за успехи, подумайте и придумайте, как вы исправите допущенные ошибки. И – доверяйте себе. Давно замечено: если человек взялся за задачу, значит, в нём есть силы, чтобы её решить.

Шаг шестой. Терпеливый. Не надейтесь, что строптивая детка сразу же кинется вам на шею (хотя и такое случается). Но весомых поводов посидеть и подумать у него будет появляться с каждым днём всё больше и больше.

Шаг седьмой. Прощающий.

Рефлексия. Ритуал прощания.

IV блок. «Подведение итогов».

Занятие 11. Контрольная психодиагностика.

Используемая литература:

Воробьева Е.Н., Колесников В.Н., Мерк В.Т. Программа родительских тренингов «Невероятные годы» // Психолог в детском саду. 2008. № 3. С. 42-63.

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М., «МАСС МЕДИА»,

1995. – 240 с.

Истратова О.Н. Большая книга детского психолога / О.Н. Истратова, Г.А. Широкова.- Изд. 2-е.- Ростов н / Д: Феникс, 2008. - 568.

Орлова И.В. Тренинг профессионального самопознания: теория, диагностика и практика педагогической рефлексии. – Спб.: Речь, 2006. – 128 с.

Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 160 с.

Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической деятельности / Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: Новая школа, 1996. – 144 с.

Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007. – 176 с.

Рогов Е.И. Система работы психолога с детьми разного возраста. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: в 2 кн.- М.: ВЛАДОС, 2004.- кн.1: 384 с.: ил.

Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 3 ч. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.- Ч.2. – 256 с.

Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушениями интеллекта. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2002. – 496 с.

Приложение 1

Тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин).

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними.

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков.

Структура опросника.

Опросник состоит из 5 шкал.

1. "Принятие-отвержение". Шкала отражает интегральное эмоциональное отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и планы. На другом полюсе шкалы: родитель воспринимает своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части родитель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его.

2. "Кооперация" - социально желательный образ родительского отношения. Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах.

3. "Симбиоз" - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремится к симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция описывается так - родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным.

Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу обстоятельств, т.к. по своей воле родитель не предоставляет ребенку самостоятельности никогда.

4. "Авторитарная гиперсоциализация" - отражает форму и направление контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале в родительском отношении данного родителя отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявление своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально следит за социальными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами.

5. "Маленький неудачник" - отражает особенности восприятия и понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в родительском отношении данного родителя имеются стремление инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не успешным, открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия.

В результате факторизации данных общей выборки испытуемых было получено 4 значимых фактора: "принятие-отвержение", "кооперация", "симбиоз", "авторитарная гиперсоциализация". В экспериментальной и контрольной группах также 1 были получены значимые факторы: 3 - в экспериментальной, 4 - в контрольной и 2 - в подвыборке лиц, обратившихся за психологической помощью - "маленький неудачник". На основе значимых факторов общей выборки и максимально дискриминативного фактора была построена структура настоящего опросника.

Текст опросника:

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.

3. Я уважаю своего ребенка.

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они его травмируют.

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.

8. Мой ребенок часто неприятен мне.

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему большую пользу.

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком.

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, ничего не стоят.

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне.

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как "губка".

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании.

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный человек.

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам.

21. Я принимаю участие в своем ребенке.

22. К моему ребенку "липнет" все дурное.

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось.

25. Я жалею своего ребенка.

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажется мне взрослее и по поведению, и по суждениям.

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время.

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью вспоминаю его маленьким.

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось в жизни.

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от него.

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка.

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав.

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.

37. Я всегда считаюсь с ребенком.

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства.

39. Основная причина капризов моего ребенка-эгоизм, упрямство и лень.

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство.

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.

43. Я разделяю увлечения своего ребенка.

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.

45. Я понимаю огорчения своего ребенка.

46. Мой ребенок часто раздражает меня.

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка.

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.

49. Я не доверяю своему ребенку.

50. За строгое воспитание дети благодарят потом.

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.

53. Я разделяю интересы своего ребенка.

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо делать самостоятельно, а если и сделает, то обязательно не так.

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его родителям.

Приложение 2

Список обучающихся СКШ № 40 г. Сыктывкара.

1.

2.

3.

4.

5.

30