Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М., Просвещение, 1982 с. 24-35

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ВРЕМЕНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Современные условия труда требуют от человека умения следить за течением времени в процессе деятельности, распределять ее во времени, реагировать на разные сигналы с определенной скоростью и через заданные временные интервалы, ускорять или замедлять темп своей деятельности, рационально использовать время. Во всех видах деятельности человека так или иначе требуется ориентация во времени, чувство времени. В свою очередь чувство времени побуждает человека быть организованным, собранным, помогает беречь время, более рационально его использовать, быть точным. Время является регулятором не только различных видов деятельности, но и социальных отношений человека.

Время является регулятором жизни и учебной деятельности школьника начиная с I класса. Нет ни одного вида деятельности детей в процессе обучения в школе, в котором пространственно-временная ориентировка не являлась бы важным условием усвоения знаний, умений, навыков и развития мышления.

Много дополнительных трудностей приходится преодолевать тем детям, у которых к периоду поступления в школу не развиты временные различения. Буквально с первых уроков в классе дети должны уметь работать в одном темпе и ритме, укладываться в отведенное время, уметь управлять своими действиями во времени, беречь время. Ученики I класса должны научиться не опаздывать на занятия, начинать вовремя приготовление уроков дома, все успевать.

Ко всем этим требованиям, которые предъявит ребенку школа, его надо готовить еще в дошкольном возрасте. Для этого прежде всего необходимо развивать у детей чувство времени — умение определять и чувствовать определенные отрезки времени.

По нашим наблюдениям, у детей старшего дошкольного возраста возможно формировать навык регуляции деятельности во времени. Для этого необходимо создавать специальные ситуации, заостряя внимание детей на длительности различных жизненно важных временных интервалов, показать им, что можно успеть сделать за эти отрезки времени, приучать в процессе деятельности измерять, а потом и самостоятельно оценивать временные промежутки, рассчитывать свои действия и выполнять их в заранее установленное время.

Факторами, на основе которых формируется чувство времени, являются:

Знание временных эталонов (обобщенное представление

о них). Для того чтобы ребенок мог понять, о какой временной длительности ему говорят, или определить самостоятельно длительность временного интервала, он должен знать меры времени на часах и научиться пользоваться часами.

Переживание - чувствование детьми длительности временных интервалов. Для этого необходимо организовать разнообразную деятельность детей в пределах определенных временных отрезков. Это даст возможность детям почувствовать протяженность времени и представить, что реально можно успеть сделать за тот или иной его отрезок. А в дальнейшем это послужит основой формирования способности планировать свою деятельность во времени, т. е. выбирать объем работы соответственно отведенному на нее времени.

Развитие у детей умения оценивать временные интервалы без часов, на основе чувства времени. Контроль со стороны взрослых поможет им совершенствовать адекватность оценок, следовательно, он необходим как подкрепление при выработке навыков ориентировки во времени.

У детей старшей и подготовительной к школе групп детского сада мы начинали развивать чувство времени сначала на интервалы в 1, 3, 5 и 10 минут, потому что различение этих интервалов жизненно важно для детей. 1 минута—та первоначальная, доступная детям единица времени, из которой складываются 3, 5 и 10 минут. К тому же в быту эта мера времени наиболее часто встречается в речи окружающих. «Через минуту», «Сию минуту», «Подождите минуту» — подобные выражения дети слышат часто, но представления об этом интервале у них далеко не адекватны. Поэтому мы начали работу с восприятия детьми минутного интервала, а затем перешли к усвоению других интервалов.

Организация и методика работы были следующие:

знакомили детей с длительностью 1, 3, 5 и 10 минут, при этом использовали секундомер, песочные часы, часы-конструктор для восприятия детьми длительности указанных интервалов;

обеспечивали переживание длительности этих интервалов в разных видах деятельности;

учили детей выполнять работу в указанный срок (1, 3, 5 минут), для чего учили измерять время и оценивать длительность деятельности, регулировать темп ее выполнения.

Работу проводили по этапам

На 1-м этапе учили определять окончание срока выполнения деятельности по песочным часам (задание сделать что-то за 1 минуту и проконтролировать время по одноминутным песочным часам), этим обеспечивали накопление опыта у детей в использовании мерки. Воспитатель постоянно давал оценку умениям детей правильно контролировать время по песочным часам.

На 2-м этапе учили оценивать по представлению длительность интервала времени в процессе деятельности. Воспитатель фиксировал внимание на точности оценки детьми его длительности.

На 3-м этапе учили предварительно планировать объем деятельности на указанный отрезок времени на основе имеющегося представления о его длительности. Проверка выполнения намеченного по плану объема работы на данную длительность проводилась с помощью песочных часов.

На 4-м этапе учили переносить умения оценивать длительность временных отрезков в жизнь (быт, занятия, игры).

Работа проводилась на занятиях при обычной организации.

Первый этап

Программный материал первых 3 занятий включал следующие задачи:

познакомить детей с длительностью 1 минуты;

учить умению контролировать время по песочным часам в процессе выполнения разнообразной деятельности;

формировать чувство удовлетворения от умения выполнять задание вовремя.

На первом занятии мы выявляли представления детей об 1 минуте. «Минута — это 60 секунд, а секунда совсем короткая: скажешь «раз и...» — и секунда прошла, а в минуте таких секунд 60»,— пояснял воспитатель, демонстрируя длительность 1 минуты на секундомере. Уточняли название этого прибора, знакомили со словом «секундомер». Показывали детям, как движется стрелка на секундомере, и объясняли, что) ее движение по кругу совершается всегда за 1 минуту. Предлагали посидеть 1 минуту и измерить ее длительность по секундомеру. После этого были показаны песочные часы, было предложено подумать, почему они так называются. Длительность 1 минуты воспитатель одновременно демонстрировал по песочным часам и секундомеру. Совместно с воспитателем дети сделали вывод, что 1 минуту можно измерить секундомером и с помощью песочных часов;. Воспитатель и сами дети рассказывали, где используются эти приборы для измерения времени.

Затем на каждый стол поставили песочные часы, и детям было предложено сказать, что можно успеть сделать за 1 минуту. На этом занятии и на следующих они сами должны были проверять, что можно успеть сделать за 1 минуту.

На занятии дети выполнял 3 задания:

1. Выкладывали из палочек какие-либо узоры в течение 1 минуты, следя за одноминутными песочными часами. Было дано указание: названные за каждым столом дети по сигналу одновременно перевернут песочные часы и, работая, все будут следить за часами. Когда весь песок пересыплется, минута кончится, работу сразу же следует прекратить, руки убрать со стола. По окончании работы дети рассказывали, кто сколько и каких узоров успел сложить за 1 минуту. Воспитатель особо отмечал тех детей, которые следили во время выполнения работы за песочными часами и успели закончить работу вовремя.

2. Раскладывали палочки по 10 штук в течение 1 минуты.

3. Убирали все палочки по одной в коробку в течение 1 минуты.

При подготовке к занятию мы учли, что объем работы должен быть рассчитан на I-минутный интервал. Две операции — взять и положить палочку — требуют 2 секунды, поэтому на все три задания на первом занятии давали детям по 30 палочек. Таким образом, были созданы условия, при которых они имели возможность выполнить задание и в то же время уложиться во времени.

Приведем фрагмент занятия.

На каждый стол ставят 1-минутные песочные часы. Воспитатель говорит:

— Дети, посмотрите, как за 1 минуту весь песок из одного

баллончика песочных часов пересыплется в другой, а стрелка на

секундомере пройдет один круг.

По сигналу дети переворачивают песочные часы, а вызванный ребенок наблюдает за секундомером.

Сколько прошло времени?—Дети отвечают, что 1 минута.

Посмотрим, что мы успеем сделать за 1 минуту,— говорит

воспитатель.—Правильно выполнит задание тот, кто закончит ра

боту через минуту. Время можно увидеть на песочных часах:

когда весь песок пересыплется из одного баллончика в другой,

пройдет 1 минута. Работая, вы должны следить за часами и во

время кончить. А теперь,— дает сигнал воспитатель,— в течение

минуты складывайте из палочек узоры, кто какой хочет.

Подводя итоги работы, он говорит:

Правильно выполнили задания точно через минуту Вова,

Оля (и др.). Они следили за песочными часами и закончили выкладывать узоры, когда прошла 1 минута.

Сколько узоров получилось за минуту у тебя, Лена?

и т.д.

На следующем занятии дети вновь наблюдали на песочных часах за протеканием 1 минуты, вспоминали, что они успели сделать на прошлом занятии за минуту. На этом занятии задания, предлагаемые детям, были усложнены: в них уже количество операций зависело от индивидуального темпа действий. В конце работы мы обратили внимание детей на это, показав зависимость результатов от темпов работы при одинаковой длительности деятельности. На втором занятии давалось уже 5 заданий, каждое из которых предлагалось выполнять в течение 1 минуты, контролируя время наблюдением за песочными часами. Были даны следующие задания:

рисовать палочки на клетчатой бумаге по строчкам 1 минуту;

разрезать бумагу на полоски (по намеченным линиям), а потом сосчитать, кто сколько полосок успел нарезать;

трем детям, вызванным к столу, воспитатель предлагал раздевать куклу в течение 1 минуты, а потом рассказать, сколько вещей успели снять с куклы за 1 минуту;

одевать куклу 1 минуту и рассказать, сколько вещей успели надеть на куклу; сравнить, что быстрее делать — одевать или раздевать куклу;

в раздевальной комнате предложено пяти детям одеваться 1 минуту, а всем остальным следить, сколько вещей они успевают надеть за 1 минуту.

Третье занятие по организации было аналогично второму, отличие заключалось в числе заданий. Дети разрезали полоски бумаги на квадраты, потом квадраты разрезали на треугольники, а затем из квадратов вырезали круги. Сравнивали, сколько за 1 минуту можно вырезать квадратов, треугольников, кругов. В конце этого занятия выкладывали узоры из полученных геометрических фигур и выясняли, из какого количества фигур можно успеть сложить узор за 1 минуту.

Иной программный материал был в последующих трех занятиях:

учить детей оценивать длительность своей деятельности по их представлению об 1 минуте;

формировать чувство удовлетворения от умения точно определять время.

На четвертом-шестом занятиях детям предлагали выполнять те же самые задания, что и на первых трех, но теперь они определяли время уже без песочных часов. Инструкцию давали следующую: «Вы сами будете заканчивать работу, когда вам покажется, что 1 минута кончилась, а я проверю и скажу, кто когда закончил. Посмотрим, кто из вас правильно угадает, когда кончится минута».

Последующие два занятия были посвящены выполнению таких программных задач:

учить детей правильно выбирать объем работы, соответствующий интервалу в 1 минуту;

воспитывать чувство удовлетворения от умения правильно планировать во времени свою деятельность.

Детям предлагали самостоятельно наметить такой объем работы, какой можно успеть выполнить за 1 минуту. Важно было, чтобы ребенок устно заранее спланировал во времени объем работы, а затем практически выполнил его и оценил фактическую длительность своей работы по песочным часам. Например, предлагали такие задания:

из трех предложенных узоров-образцов выбрать такой, который можно было бы успеть сложить за 1 минуту, или отобрать такое количество растений, которое можно

успеть полить за 1 минуту, или назвать, сколько вещей можно успеть надеть на куклу за 1 минуту и т. п. При оценке итогов работы внимание детей обращалось на причины соответствия или несоответствия длительности выполнения задания его планированию.

Такие занятия помогали детям наглядно увидеть (на секундомере, на песочных часах) и пережить, почувствовать длительность 1 минуты. Они практически убеждались в том, что можно успеть сделать за 1 минуту, знакомились с возможностью контролировать, измерять время.

Задачей первых занятий было научить детей самих следить за временем в процессе деятельности и прекращать работу по истечении времени, отведенного на ее выполнение. Сразу это не удавалось, так как дети привыкли, что воспитатель на всех занятиях сам объявляет об окончании работы. Поэтому на первых порах, видя, что весь песок высыпался и минута прошла, они продолжали работать, ожидая привычного сигнала к окончанию действия. Мы ввели иной по качеству сигнал воспитателя — поощрительную оценку типа: «Вы правильно выполнили задание, кончили точно с окончанием одной минуты, потому что следили за часами». Теперь главным для детей на занятии стало не столько завершение самого задания, сколько выполнение и прекращение работы в срок.

Мы придавали значение и словесному отчету детей о количестве выполненной работы за определенный отрезок времени. Такой отчет помогал им представить реальную вместимость данного временного интервала, наполнить его конкретным содержанием. После рассказа детей об объеме выполненной за 1 минуту работы воспитатель подводил их к общему выводу, что можно успеть сделать за 1 минуту, например: «За 1 минуту, как вы убедились, можно вырезать 7 (или 8) квадратов». В последующем это помогало детям более точно соотносить объем работы и длительность.

Содержание занятий можно построить так, что если на одном из них дети вырезают полоски по намеченным линиям и убеждаются, что за 1 минуту можно вырезать 2—3 полоски, то на еле-, дующем из этих полосок вырезают квадраты, прямоугольники, треугольники и круги. Тогда они усвоят на опыте, что за минуту можно вырезать 3-4 квадрата, а из квадратов вырезать 6— 8 прямоугольников, 4—6 треугольников, а кругов только 2—3.

В ходе выполнения заданий одни успевали за минуту сделать больше операций, другие — меньше, что позволило детям сделать вывод о разных темпах работы, и они пытались менять темп. Мы наблюдали, как дети по нескольку раз в течение выполнения задания меняли темп своей деятельности, пытались освоить более быстрый темп работы. Но, конечно, задача заключается не в том, чтобы развивать у детей быстрый темп деятельности, а в том, чтобы помочь понять, что умение следить за течением времени позволяет регулировать и темп, т. е. приучить их ценить время и управлять своей деятельностью во времени.

Стремясь выполнить задание как можно быстрее и лучше, некоторые дети не только следили за песочными часами, но и работали более интенсивно, не теряя минут и секунд. В связи с этим у некоторых из них появилась тенденция начинать подготовку к работе во время выслушивания инструкции, т. е. появилось стремление не терять времени даром.

На втором этапе работы мы сохранили те же задания, но задача была другая — поупражнять детей в оценке времени уже без часов. Окончание заданной работы служило показателем оценки длительности 1 минуты. Взрослые фиксировали время с помощью секундомера и сообщали детям результаты. Например, предлагалось резать полоски бумаги на квадраты в течение минуты, а когда детям покажется, что минута истекла, прекратить работу и убрать руки со стола.

В ряде занятий вначале детям демонстрировали интервал времени в 1 минуту для оживления их представлений о длительности этого временного отрезка, затем давали задание. В ходе выполнения заданий и сопоставления объективных показателей затраченного времени с собственной субъективной оценкой 1 минуты ребенок вносил соответствующие коррективы, его оценка длительности 1 минуты совершенствовалась как на одном занятии от задания к заданию, так и от занятия к занятию.

Третий этап

Опыт выполнения работы в течение минутного интервала особенно пригодился детям на следующем этапе работы, когда они учились планировать объем работы на минутный интервал. Детям сообщалось: «Теперь вы сами будете выбирать такое дело, которое можно успеть сделать за 1 минуту». Вместе обсудили, сколько цветов можно полить за 1 минуту, и предложили одному ребенку выполнить намеченное, фиксируя длительность его работы на песочных часах. Затем было объяснено, почему он успел или не успел выполнить намеченный объем работы. Затем вызвали четырех детей и предложили назвать, сколько вещей они успеют надеть кукле за 1 минуту. Предложили им сделать это, фиксируя время выполнения на песочных часах, оценили правильность их планирования.

При планировании деятельности на первых порах наблюдалась общая тенденция — наметить объем работы больший, чем возможно выполнить за 1 минуту. «Все столы успею накрыть для занятия за 1 минуту», «Все растения успею полить за 1 минуту»,— говорили дети, планируя объем своей работы. Одновременно делали практически одно и то же задание несколько детей, что позволяло при обсуждении итогов наглядно объяснить разницу. Например, одна девочка правильно из трех узоров выбрала тот, который можно успеть сложить за 1 минуту. Она отобрала раньше все нужные для узора фигуры и, составляя узор, все время следила за часами, поэтому и закончила его вовремя. Другая девочка тоже правильно выбрала узор, но долго искала нужные фигуры и медленно все делала, поэтому не успела сложить узор за 1 минуту.

Так, на восьми занятиях, соблюдая в последовательности все три этапа, мы знакомили детей с длительностью минутного интервала, учили измерять его с помощью песочных часов, оценивать длительность без часов и планировать объем работы на 1 минуту.

Фактор времени включали в деятельность детей не только на занятиях — минутные песочные часы использовались воспитателем и самими детьми и при других видах деятельности. Например, им предлагали после окончания занятия за 1 минуту привести в порядок свое рабочее место, при этом ставили песочные часы, и дети точно соблюдали время. Песочные часы постоянно стояли в раздевальной, дети сами проверяли, сколько вещей они успевали надеть за 1 минуту. Это значительно ускоряло процесс одевания на прогулку. Усвоив меру времени — 1 минута и научившись пользоваться песочными часами, дети начали измерять время и самостоятельно в своей разнообразной деятельности.

Ознакомление детей с длительностью 3- и 5-минутных интервалов проводилось нами по той же методике. Сначала демонстрировали интервал в 3 минуты как сумму отдельных минут, выясняли сколько раз надо перевернуть минутные песочные часы и сколько кругов сделает стрелка на секундомере, пока пересыплется весь песок в 3-минутных песочных часах. Выполняя работу, рассчитанную на 3 минуты, дети сравнивали ее с той, которую выполняли за 1 минуту. Например, при одевании на прогулку сравнивали, сколько вещей надевали за 1 минуту и за 3 минуты.

На первом занятии по ознакомлению с 3 минутами не все дети успевали выполнить задание за новый для них временной интервал. Они сначала очень торопились, но увидев, что песка в баллончике часов еще много, начинали медленнее работать, переставали следить за часами, увлекались складыванием лодочки, или постройкой дома, или рисованием и не успевали закончить работу в срок. По мере приобретения опыта дети начинали работать в более равномерном темпе, привыкали следить за песочными часами и кончать работать в срок.

На следующем этапе работы, когда детям надо было самим оценить длительность времени в 3 минуты, воспитатель показывал два вида песочных часов и предлагал определить после пуска часов, какие часы на 1 минуту, а какие на 3 минуты, что они и делали безошибочно. Затем предлагал им посидеть, ничего не делая, 3 минуты и поднять руку, когда покажется, что 3 минуты кончились. Большинство детей на первых порах недооценивали этот интервал, поднимали руки по истечении, например, 40 секунд. Это свидетельствовало о том, что более продолжительный интервал оценить значительно труднее, особенно когда это время не заполнено определенным содержанием.

При оценке времени в процессе выполнения более содержательных заданий (свободная лепка, или конструирование построек из настольного строительного материала, или рисование и т. п.) дети проявляли большую точность в определении длительности трехминутного интервала без использования часов.

На третьем этапе работы, при планировании объема работы на 3 минуты, детям предлагали спланировать те же виды заданий, которые они выполняли при планировании работы на 1 минуту. Это давало им возможность опираться на ранее приобретенный опыт и увеличивать объем работы на интервал в 3 минуты.

На этих занятиях предлагали одним планировать работу на интервал в 1 минуту, а другим тот же вид работы на интервал в 3 минуты. После выполнения заданий сравнивали, например, сколько геометрических -фигур из числа нарисованных на листе бумаги можно успеть вырезать за эти промежутки времени. Теперь дети и на занятиях, и в повседневной жизни пользовались двумя мерами времени — I минутой и 3 минутами и соответственно 1-минутными и 3-минутными песочными часами.

Ознакомление с интервалом в 5 минут проводилось по той же системе. Этот интервал дети воспринимали как величину, производную от 1 минуты: 5 раз будут перевернуты минутные песочные часы, 5 раз обойдет круг стрелка на секундомере, пока длится 5 минут. Это помогало им воспринять новый временной интервал на основе уже имеющихся знаний о длительности 1 и 3 минут. При ответе на вопрос, что можно успеть сделать за 5 минут, они говорили, что успеют за 5 минут полностью закончить все то, что не успевали завершить, работая только 3 минуты,— полностью одеться, построить до конца большой дом и т. п.

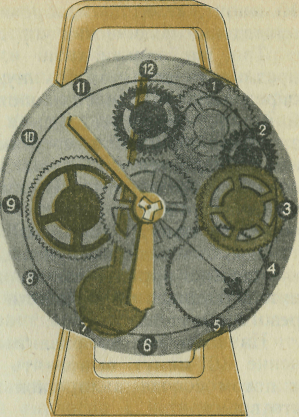

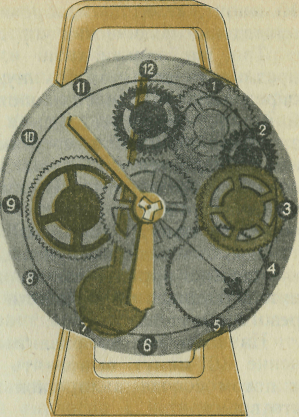

При знакомстве с 5-минутньщ интервалом вначале также использовались песочные часы, с помощью которых дети уже умели измерять время. Но наряду с песочными часами им показывали и игрушечные часы-конструктор с прозрачным корпусом, сквозь стенки которого виден механизм (рис. 9).

Эти часы удобны тем, что их можно пускать и останавливать в-нужный момент. Здесь мы еще не знакомили детей с самим прибором — часами, а лишь показывали измерение наиболее ярко представленного на часах промежутка времени — 5 минут. Этот интервал легко увидеть — это расстояние от цифры до цифры, его легко запомнить. Показывали и способ измерения времени.— 5 минут с помощью ранее усвоенной меры—1 минуты: поясняли, что 1 минута —это расстояние на часах от черточки до черточки, а за 5 минут стрелка на часах пройдет 5 черточек. Дети легко начали ориентироваться по часам, им нравилось самостоятельно определять время. Они чаще бросали взгляды на часы-конструктор, стоящие на столе воспитателя, чем на песочные часы, которые всегда стояли на столах во время выполнения задания на время. И дети объясняли это так: «На песочных часах точно не узнаешь, сколько еще осталось минут, а на часах можно сосчитать». Так на практике они постигали назначение часов как прибора точного измерения времени.

Наблюдения показали, что, постигая продолжительность 5-минутного интервала времени, дети постепенно овладевали и необходимым темпом работы. При выполнении первого задания на 5-минутный интервал дети после пуска часов сразу же начинали работать в быстром темпе, но по мере наблюдения за часами, видя, что в их распоряжении еще много времени, замедляли темп работы, он становился более спокойным и равномерным. А главное, все одновременно заканчивали выполнение задания.

Надо отметить, что сам характер работы усложнялся от занятия к занятию. Если на первых занятиях дети выполняли в одном задании в течение отведенного промежутка времени однотипную работу (1 минуту вырезали квадраты), то в заданиях на 3 минуты и особенно на 5 минут производили более сложные операции: вырезали разнообразные фигуры и из них складывали узор.

На занятиях все время шло сопоставление объема работы, выполненной за 1 минуту, за 3 минуты и за 5 минут, при учете темпов деятельности. Например, вызывали трех детей и предлагали сесть за стол возле песочных часов—; 1-минутных, 3-минутных и 5-минутных — кто где хочет. Одновременно просили перевернуть часы и соответственно 1, 3, 5 минут вырезать геометрические фигуры, нарисованные на бумаге. После выполнения задания каждый рассказывал, сколько фигур успел вырезать за отведенный срок. Сравнивали возможный для выполнения объем такой работы на разные временные интервалы.

Ознакомление с 10-минутным интервалом проводилось на занятиях не по математике, а по другим видам деятельности, где было возможно предлагать детям выполнять задания в течение 10 минут, т. е. по изобразительной деятельности, по труду, при проведении физических упражнений и др.

Так, на занятиях по изобразительной деятельности сначала предлагали детям за 5 минут нарисовать и раскрасить вазу. Дети определяли на часах-конструкторе, где будет стрелка через 5 минут, часы пускались в ход. Во время работы они следили за стрелкой, а по окончании ее обсуждали, кто закончил в срок, кто сколько успел сделать. Затем за 10 минут предлагалось нарисовать узор на вазе. Воспитатель показывал, какие могут быть узоры и как их рисовать, а потом выясняли, где будет стрелка часов через 10 минут. Дети отсчитывали 10 минут по маленьким черточкам, отмечающим минуты, воспитатель показывал, что за 10 минут стрелка пройдет расстояние между двумя цифрами —5 и 5 минут. Пускались часы, и дети самостоятельно заканчивали узор через 10 минут.

На занятиях по развитию движений детям предлагали в течение 10 минут выполнять вместе с воспитателем упражнения, а потом сосчитывали, сколько упражнений успели выполнить за это время.

Рис. 9

4