Реализация системно - деятельностного подхода на уроке русского языка по теме: «Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих»

.

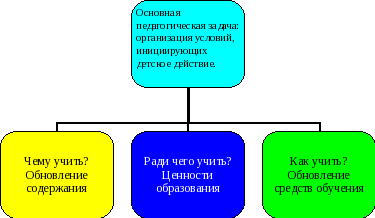

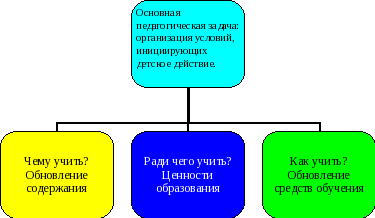

Системно – деятельностный подход – методология основа концепции государственного стандарта общего образования второго поколения.

Школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. Это и есть главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать развивающий потенциал общего среднего образования.

Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности, называется системно-деятельным методом.

Структура урока «открытия» нового знания для учащихся начальной школы.

Мотивация к учебной деятельности (самоопределение)

Актуализация и пробное учебное действие.

Выявление места и причины затруднения

Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения

Реализация построенного проекта

Первичное закрепление с комментированием во внешней речи

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

Включение в систему знаний и повторение

Рефлексия учебной деятельности

Тема урока: «Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих»

Цели урока:

Познакомить учащихся с правилом написания существительных с шипящими на конце, поддерживать активность восприятия учебного материала через смену видов деятельности.

Использовать пространство кабинета как сценическую площадку (сценка).

Воспитывать в детях умение в процессе диалога находить ответы на поставленные вопросы.

Материалы к уроку:

На доске предложение: Улыбкой ясною природа сквозь солнце встречает утро года.

Линейка и карандаши.

На доске словосочетание: Оказать скорую помощь, набить на кадушку железный обруч, найти в лесу душистый ландыш, затопить печь, летучая мышь, определите падеж, скользнул солнечный луч, современная молодежь.

Красные кружки из цветной бумаги, чашка с водой.

На доске словосочетание: Мелестная девеж(?) притяжла комейный бомож(?) Лусый морож(?) Увертал чуленую велоч(?) Пяшлая куж(?) Бурявый пупрлож(?) Мяувая дуч(?).

I Мотивация к учебной деятельности (организационный момент)

Улыбкой ясною природа сквозь солнце встречает утро года.

- Красивое предложение?

- Пусть оно будет девизом нашего урока.

- Давайте разберем его по членам предложения и по частям речи.

- (Что?) Природа (подлежащее, выраженное существительным, подчеркиваем одной чертой).

- Природа (что делает?) встречает (сказуемое, выраженное глаголом, подчеркиваем ===).

- Встречает (что?) утро (дополнение, выраженное существительным, подчеркиваем пунктирной линией).

- Утро (чего?) года (дополнение, выраженное существительным, подчеркиваем пунктирной линией).

- Встречает (чем?) улыбкой (дополнение, выраженное существительным, подчеркиваем пунктирной линией).

- Улыбкой (какою?) ясною (определение, выраженное прилагательным, подчеркиваем волнистой линией).

- Встречает (как?) сквозь сон (обстоятельство, выраженное существительным, подчеркиваем .-.-.-).

II Актуализация и пробное учебное действие.

А теперь назовите только существительные (природа, утро, сон, год, улыбка)

- Ничего не заметили?

- Давайте распределим эти существительные на группы:

I склонение: природа, улыбка.

II склонение: утро, сон, год.

- Каких существительных нет? (III склонения)

- А какие существительные относятся к III склонению?

(Минутка чистописания)

III Выявление места и причины затруднения

Лью, вью, лось, дочь, соль, вещь.

- Что заметили в этих словах?

Работа со словами:

- Давайте разделим данные слова на группы:

лью лось дочь

вью соль вещь

- Какие слова в первой группе?

- Какие слова во второй группе?

- Какие слова в третьей группе?

IV Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения

- Давайте разберемся с функцией «ь» в словах третьей группы.

- Он ничего не смягчает? А зачем он нужен?

Дополним третью группу, выбрав похожие слова из словосочетания:

Оказать скорую помощь, набить на кадушку железный обруч, найти в лесу душистый ландыш, затопить печь, летучая мышь, определите падеж, скользнул солнечный луч, современная молодежь.

- В данных словосочетаниях зажигаем фонарики под орфограммами.

- Давайте выберем слова с шипящими на концах и добавим их в третью группу.

- Посмотрите внимательно, на какие группы можно разбить все эти слова:

- II склонение, мужской род:

обруч

ландыш

падеж

луч

- III склонение, женский род:

дочь

вещь

помощь

печь

молодежь

мышь

V Реализация построенного проекта

- Попробуем сами сделать вывод.

- А теперь прочитаем его в учебнике на странице 102.

- Да, у «ь» есть третье назначение: он служит для обозначения грамматических форм слова.

Инсценирование сказки о «ь»

Физкультурная пауза.

VI Первичное закрепление с комментированием во внешней речи

Закрепление изученного правила: упражнение 487 (с комментированием)

Домашнее задание. Упражнение 488.

VII Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

Самостоятельная работа по карточкам (карточки прилагаются).

На карточках слова с пропущенными буквами (вставить, где нужно «ь»)

Работы проверяются, выставляются отметки.

VIII Включение в систему знаний и повторение

Мелестная девеж(?) притяжла комейный бомож(?)

Лусый морож(?) увертал чуленую велоч(?)

Пяшлая куж(?)

Бурявый пупрлож(?)

Мяувая дуч(?).

- Вы что-нибудь поняли?

- А как в этой бессмыслицу доказать написание «ь» после шипящих на концах существительных?

(Дети объясняют, опираясь на правила).

IX Рефлексия учебной деятельности

Итог урока

- Что нового узнали на уроке?

- Какие существительные относятся к III склонению и как они пишутся?

Заключение.

Реализация деятельностного подхода в начальной школе способствует успешному обучению младших школьников. У обучающихся формируется основные учебные умения, позволяющие им успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту.

Ведущими характеристиками выпускника начальной школы становятся его способность самостоятельно мыслить, анализировать, умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений о собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу. Обучающиеся осваивают принципиально новые роли – не просто «зритель», «слушатель», «репродуктор», а «исследователь». Такая позиция определяет заинтересованность младших школьников процессом познания.

Воспитание ученика-исследователя – это процесс, который открывает широкие возможности для развития активной и творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести ответственность за них.