Муниципальное общеобразовательное учреждение

Родниковская средняя общеобразовательная школа

Шарыповского муниципального округа Красноярского края

Технология развития критического мышления (ТРКМ)

Современные школьники обладают низкой мотивацией к познавательной деятельности, серьёзные затруднения в восприятии учебного материала по всем школьным предметам. Причина этого в недостаточно высоком уровне развития мышления и, прежде всего критического.

Критическое мышление – это процесс соотнесения внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что можно принять, что необходимо дополнить, а что стоит отвергнуть.

ТРКМ представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), предоставить ему условия для обобщения информации, способствовать развитию критического мышления, навыков самоанализа, рефлексии.

Структура ТРКМ:

I стадия – ВЫЗОВ

II стадия – ОСМЫСЛЕНИЕ

III стадия – РЕФЛЕКСИЯ

ТРКМ учит активно действовать и помогает понять, как надо поступить в соответствии с полученной информацией.

Любая технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле. Формы организации могут быть различны.

Один из авторов технологии РКМЧП Д. Клустер в своей статье «Что такое критическое мышление?» (международный журнал о развитии мышления через чтение и письмо «Перемена» 2001, № 4) выделяет следующие параметры критического мышления:

Критическое мышление есть мышление самостоятельное.

Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления.

Критическое мышление начинается с постановки вопросов и выяснения проблем, которые нужно решить.

Критическое мышление стремится к убедительной аргументации.

Критическое мышление есть мышление социальное.

По определению Загашева И.О. и Заир-Бека С.И., под критическим мышлением понимается «мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах.

Критическое мышление - «особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения» (Р. Джонсон, 2012).

Брюшинкин В.Н. пишет: «Критическое мышление – последовательность умственных действий, направленных на проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, нормам или ценностям.

Существуют уровни критического мышления, для каждого из которых есть свой вид аргументации, характеризующийся различными соотношениями логической и когнитивной компоненты: 1) эмпирический уровень – критическая проверка фактов; 2) теоретический уровень – критическая проверка теорий; 3) метатеоретический уровень – критическая проверка норм и ценностей» (Брюшинкин, 2003).

«Одна из основных черт критического мышления – непременное наличие трансцендентальной рефлексии, требующей от мыслящего субъекта самоотчета в том, для какой из функций сознания мышление используется: для ценностной ориентации, для познания или поиска средств достижения цели» (Калинников Л.А., 2003).

«Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии относительно собственной мыслительной деятельности, умение работать с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способностей к аналитической деятельности, а также к оценке аналогичных возможностей других людей. Критическому мышлению в целом свойственна практическая ориентация. В силу этого оно может быть проинтерпретировано как форма практической логики, рассмотренной внутри и в зависимости от контекста рассуждения и индивидуальных особенностей рассуждающего субъекта» (Сорина Г.В., 2003).

«Механизм критического мышления включает мыслительные операции, определяющие процесс рассуждения и аргументации: постановка цели, выявление проблемы, выдвижение гипотез, приведение аргументов, их обоснование, прогнозирование последствий, принятие или непринятие альтернативных точек зрения. Он включает способность применять базовые интеллектуальные умения (знания и понимание) для синтеза, анализа и оценки сложных и неоднозначных ситуаций и проблем. Сюда можно отнести умения выявления проблемы, прояснения ситуации, анализ аргументации, всестороннего изучения вопроса, разработки критериев для оценки решений и надежности источников информации, избежание обобщений» (Федотовская Е.И., 2005).

«Критическое мышление - это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата. Это определение характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью, - такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При этом думающий использует навыки, которые обоснованы и эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи» (Халперн Д., 2000).

Цель и задачи технологии

Технология является личностно-ориентированной и позволяет решать широкий спектр образовательных задач: обучающих, воспитательных и развивающих. В условиях динамично меняющегося мира очень важно помочь каждому человеку получить возможность включиться в межкультурное взаимодействие, сформировать базовые навыки человека открытого информационного пространства и научиться эти навыки применять.

Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.). Главная цель ТРКМ – развитие интеллектуальных способностей и умений ученика, позволяющих учиться самостоятельно.

Технология РКМ позволяет решать задачи:

образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного материала;

культуры письма: формирования навыков написания текстов различных жанров;

информационной грамотности: развития способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности;

социальной компетентности: формирования коммуникативных навыков и ответственности за знание.

В ее основе лежит дидактическая закономерность, получившая в отечественной педагогике название дидактического цикла, а в указанной технологии – «вызов – осмысление – рефлексия».

Данная закономерность является общей, в её основе лежат закономерности мыслительной деятельности человека. Эта особенность названной технологии существенно расширяет границы её применимости.

Три фазы технологии развития критического мышления

Основу данной технологии составляет базовая модель трёх стадий «вызов – реализация смысла – рефлексия», она помогает учащимся самим определить цели обучения, осуществлять продуктивную работу с информацией и размышлять о том, что они узнали нового во время урока.

Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний.

Технологические этапы РКМ:

I фаза - Вызов (пробуждение имеющихся знаний интереса к получению новой информации), во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала.

II фаза - Осмысление содержания (получение новой информации), в ходе которой и происходит непосредственная работа ученика с текстом, причём работа направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал.

III фаза – Рефлексия (осмысление, рождение нового знания). На этом этапе ученик формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с учётом вновь приобретённых знаний.

Фаза вызова

I фаза (стадия) – вызов, на ней наблюдается задача не только активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знания либо создать ассоциации по изучаемому вопросу, что само по себе станет серьёзным активизирующим и мотивирующим фактором для дальнейшей работы.

Стадия вызова на уроке призвана решать сразу несколько задач:

сформировать положительную мотивацию;

вызвать интерес учащихся к новой теме;

сформировать главные цели урока;

наметить круг вопросов, которые будут решаться на уроке;

активизировать деятельность учащихся, включить их в работу.

Методы и приемы развития критического мышления на стадии вызова

Верно — не верно. Учитель предлагает несколько утверждений по теме урока. Учащиеся фиксируют свои ответы, соглашаясь или отрицая услышанное. На стадии рефлексии необходимо вновь вернутся к этим вопросам и скорректировать свои ответы в связи с полученной информацией.

Кластер — прием, который помогает не только вспомнить все, что относится к теме, но и систематизировать ЗУН. Задается ключевое слово. Учащиеся называют факты, термины, даты, относящиеся к этому слову. Затем "гроздья" кластера можно группировать, объединяя ответы по какому-либо принципу.

Инсерт — эффективный метод, который позволяет выделить из текста важные абзацы и предложения. Инсерт — это прием маркированного чтения. На полях текста учащиеся отмечают специальными значками то, что они уже знают, то, что явилось новым, то, что идет вразрез с их знанием и то, что требует уточнений, пояснений. Таблица, составленная после прочтения, анализируется в ходе урока и дети возвращаются к ней уже на стадии рефлексии.

Дерево предсказаний. На доске — изображение дерева. Его ветви — это направления размышлений. Листья — мнения и предположения учащихся.

Толстые и тонкие вопросы — не только помогают актуализировать знания по теме, но и учат расставлять приоритеты и составлять разные типы вопросов. Тонкие вопросы для этого приема — максимально конкретные, требующие четких и кратких ответов: Что? Когда? Где? Почему? Толстые вопросы предполагают размышление, аргументацию, приведение доказательств и примеров: Объясните, почему..?, В чем различие..? Что, если..?

Инвентаризация. Учащиеся в начале урока тезисно записывают то, что им известно по теме. В дальнейшем список обсуждается в парах и по ходу урока пополняется или корректируется.

Таблица "ЗХУ". Ученик вспоминает все, что он знает по теме и записывает свои мысли в таблицу:

| Я это знаю | Хочу узнать | Узнал на уроке |

| | | |

На стадии вызова заполняются первые две колонки. Третья пополняется фактами и сведениями во время урока. А на этапе рефлексии учащиеся проводят анализ таблицы.

Таблицу ЗХУ легко использовать уже в начальной школе. Для облегчения систематизации знаний учитель может задавать наводящие вопросы.

Например, на уроках чтения:

Какие произведения этого писателя вы знаете?

Что интересного в его рассказах?

Что вы хотите узнать о нем? И т.д.

Прогнозирование по иллюстрации. Учащимся предлагается рисунок или иллюстрация. Они выдвигают свои теории и предположения о том, что изображено и как это связано с темой урока.

Ассоциации. Называется тема урока или предлагается рисунок. Учащиеся высказывают свои мнения — какие ассоциации вызывает эта тема? Например, озвучивается название произведения. Какие ассоциации вызывает это название? Что может происходить в рассказе с таким названием? и т.д.

Мозговой штурм — один из вариантов создания "банка идей". Собираются и записываются все мнения учащихся, даже самые фантастические. Никакой критики! Затем следует этап коллективного обсуждения, в ходе которого в каждом из предположений пытаются найти рациональное зерно. Оставляются в банке только самые перспективные по версии учащихся идеи.

Корзина идей — в условную "корзину" тезисно записываются все соображения и предположения учащихся по заявленной теме. В ходе урока все мнения корректируются и либо остаются в корзине, либо выбрасываются из нее. На этапе рефлексии учащиеся вновь возвращаются в корзине и систематизируют накопленные ЗУН.

Перепутанные цепочки. Учитель предлагает ряд перепутанную последовательность событий, действий. Ученики должны восстановить правильную последовательность.

Ключевые слова. Учитель перечисляет ключевые слова, относящиеся к новой теме. Учащиеся пытаются предположить, о чем пойдет речь на уроке, какие вопросы будут рассматриваться.

Бортовой журнал. Учащиеся заполняют таблицу:

| Что я знаю по теме | Что я узнал нового | Это осталось непонятным |

| | | |

Прием рассчитан на весь урок, на стадии вызова заполняется только первая колонка.

Отсроченная догадка. По названию темы или по ключевым словам учащиеся высказывают предположение: какой вопрос будет главным на уроке. К догадке возвращаются в конце урока, проверяя правильность предположений.

Круги по воде. Ключевое слово или понятие записывается в столбик. И на каждую букву учащиеся предлагают существительные или словосочетания по теме.

Таким образом, стадия вызова в рамках уроков ТРКМЧП выполняет сразу несколько функций: мотивационную (пробуждает интерес к теме, побуждает к работе с новой информацией), информационную (заставляет вспомнить то, что уже известно по заявленной теме), коммуникационную (предполагает бесконфликтный обмен мнениями и предположениями). Многие приемы стадии вызова предполагают возвращение к ним на стадии рефлексии или размышления, что делает урок цельным.

Фаза осмысления (реализация смысла)

Вторая стадия урока - фаза осмысления содержания (смысловая).

Задачи смысловой фазы:

Активное получение новой информации;

Осмысление новой информации;

соотнесение новой информации с собственными знаниями;

отслеживание процесса познания и собственного понимания.

На этой стадии идёт непосредственная работа с информацией, причём приёмы и методы технологии РКМ позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение и слушание осмысленным. На стадии осмысления информационная функция меняется, ведущей задачей становится приобретение новых знаний. Значение мотивационной функции остается ведущим, на стадии вызова важно сохранить интерес к изучаемому, не «забыть» о поставленных учеником на стадии вызова целях, предъявленных запросах.

Методы и приемы развития критического мышления на стадии осмысления

Ранжирование — эффективный прием, позволяющий выделить главное в новой информации. После знакомства с новым материалом учащиеся составляют список главных моментов, положений. Затем напротив каждого пункта в своем списке выставляется оценка по одному из критериев: важности, нужности, полезности и т.д.

Например, на уроке "Окружающий мир". Тема: пресные воды суши. У учащегося получился приблизительно такой список:

Большая часть земли покрыта соленой водой.

Соленую воду пить нельзя.

Пресная вода — в реках, ледниках, озерах и т.д.

После этого учитель просит расставить места (ранг) пунктов с точки зрения их практической важности. И вопрос: Какое их этих знаний пригодится вам во время путешествия, похода?

Диаграмма Венна — прием, помогающий провести сравнительную характеристику понятий, предметов, явлений. После прочтения текста учащиеся заполняют следующую таблицу (таблицу удобнее заполнять, чем окружности):

| Общие черты | Отличительные особенности

1-го предмета (явления) | Отличительные особенности

2-го явления |

| | | |

Например, на уроке русского языка после знакомства с текстом о местоимениях, предлагается сравнить местоимения и существительные.

| Общие черты | Отличительные особенности существительного | Отличительные особенности местоимения |

Это самостоятельные ЧР. Изменяются по падежам. | Называет предмет. | Указывает на предмет. |

Бортовой журнал — еще один своеобразный вид таблицы, который наглядно демонстрирует связь уже имеющегося знания и нового. Как и многие другие приемы критического мышления, охватывает сразу несколько стадий урока.

Заполняется следующая таблица:

| Что я знаю по теме | + или — | Что узнал нового |

| | | |

Первая графа заполняется на стадии вызова, когда учащиеся тезисно записывают то, что они уже знают. Далее, на стадии осмысления, работают со второй графой. Здесь учащиеся соотносят свои утверждения с новой информацией. По ходу чтения или прослушивания лекции они отмечают, правы они были или нет.

С третьей колонкой начинаем работать после прочтения текста. Здесь тезисно записывается все то новое, что было в тексте.

Опять-таки, рекомендуется на стадии рефлексии вернуться к своим бортовым журналам и оценить проделанную работу.

Зигзаг — довольно необычный прием, в котором чередуются индивидуальная и групповая работа. Очень удачный прием, когда требуется за урок охватить большой пласт новой информации.

Инсерт — это прием активного чтения с пометками. Учащимся предлагается прочитать текст, маркируя отдельные предложения или абзацы специальными значками. После этого составляется таблица, по которой проводится следующая работа.

ИДЕАЛ. Название приема представляет собой аббревиатуру, которая объединяет название действий в ходе этого приема. И — интересно, в чем проблема?, Д — давайте найдем все возможные решения, Е — есть ли среди предложенных решений лучшие и т.д. Этот прием учит формулировать главную проблему, намечать пути ее решения, анализировать и делать выбор.

Кубик Блума — достаточно новый и интересный прием, который учит детей не просто детально изучать текст, но и формулировать вопросы разного типа.

Генераторы и критики. После получения новой информации класс делится на две группы "генераторов" и "критиков". Выбирается проблема, не требующая долгих обсуждений. Задача генераторов — предложить как можно больше вариантов решений, задача критиков — оценить предложения и выбрать самые лучшие и адекватные.

| Уже знаю | Хочу узнать | Узнал на уроке |

| | | |

На стадии вызова заполняется первая колонка. Вторая — по мере прочтения текста (отмечаются все места, требующие уточнения, пояснения, практических примеров). Третья колонка заполняется уже после проработки информации.

На этапе рефлексии нужно вернуться к таблице и оценить проделанную работу.

"Жокеи и лошади" — прием используется, когда нужно запомнить много понятий, названий, терминов и т.д. Учитель заранее подготавливает карточки по количеству учащихся в классе. На половине карточек пишется название термина, понятия, на второй половине карточек — его пояснение, толкование. Например, на уроке географии можно написать страны и их столицы, на уроке литературы — имена главных героев и их характеристики.

После прочтения текста раздаются карточки, и учащиеся превращаются в условных "лошадей" и "жокеев". Цель: найти себе пару.

Совет: чтобы предотвратить массовое хождение, можно попросить условных "лошадей" оставаться на месте. По классу ходят только "жокеи".

Взаимообучение. Психологи отмечают, что выучить новое легче всего, когда объясняешь это другим (то есть, играешь роль учителя). На этом принципе построен и прием взаимообучения. Учащиеся получают одинаковый текст, разбитый на абзацы. Они изучают его самостоятельно, отмечая трудные места и подготавливая вопросы по каждому абзацу. Затем начинается работа в группах (или в парах). Учащиеся по очереди объясняют остальным членам группы свою часть текста. Остальные могут задавать вопросы, требовать уточнений и пояснений. Потом учащиеся меняются ролями.

Фишбоун — еще один прием, который помогает учащимся наглядно увидеть связь между причинами и последствиями, выстроить логическую цепочку, систематизировать полученные знания. Строится скелет рыбы, где голова — это проблема, которую нужно решить, верхние "кости" — причины или направления размышлений, нижние — это конкретные примеры и факты, а хвост рыбы — вывод..

Таблица аргументов. После знакомства с новым материалом учитель предлагает несколько аргументов, тезисов по теме. Учащиеся заполняют следующую таблицу:

Например, на стадии осмысления на уроке химии:

| Аргументы | За | Против |

| Никто не синтезировал органические вещества. | Да, до 1824 г. | После 1824 г. ученые научились синтезировать ОВ: …..(примеры) |

Фаза рефлексии (размышления)

Третья стадия (фаза) - рефлексия (размышления). На ней информация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается.

Задачи третьей фазы:

целостное осмысление, присвоение и обобщение полученной информации;

выработка собственного отношения к изучаемому материалу;

выявление ещё неизученного материала;

анализ процесса изучения материала, собственных мыслительных операций;

поиск тем и проблем для дальнейшей работы («новый вызов»).

На стадии рефлексии педагогу важно организовать обсуждение пройденного таким образом, чтобы ученик смог оценить и продемонстрировать, как изменилось его знание от стадии вызова - к стадии рефлексии. Не менее важным является и оценка своей работы в команде, своего понимания пройденного, всего того, что мы определяем как инструменты, которые помогут ученику в дальнейшем, «научат его учиться» и без помощи учителя.

Существует несколько классификаций рефлексии как этапа урока. Зная классификацию, учителю удобнее варьировать и комбинировать приемы, включая рефлексию в план урока.

I. По содержанию: символическая, устная и письменная.

Символическая — когда ученик просто выставляет оценку с помощью символов (карточек, жетонов, жестов и пр.). Устная предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и описывать свои эмоции. Письменная — самая сложная и занимает больше всего времени. Последняя уместна на завершающем этапе изучения целого раздела учебного материла или большой темы.

II. По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная.

Именно в таком порядке удобнее приучать детей к данному виду работы. Сначала — всем классом, потом — в отдельных группах, затем — выборочно опрашивать учащихся. Это подготовит учащихся к самостоятельной работе над собой.

III. По цели:

обнее применять при проверке домашних заданий, на этапе закрепления материала, при защите проектов. Он помогает ученикам осмыслить виды и способы работы, проанализировать свою активность и, конечно, выявить пробелы.

Как проводить (примеры организации работы):

Лесенка успеха. Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий выполнено, тем выше поднимается нарисованный человечек.

Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. Каждый ученик наряжает свое дерево соответствующими листочками. Подобным же образом можно наряжать елку игрушками, украшать поляну цветами и т.д.

Вагончики. Каждый вагончик соответствует определенному заданию. Например, вы планируете провести этап закрепления, состоящий из трех мини-игр и одного творческого задания. У вас — 4 вагончика. Предложите своим ученикам посадить человечков (животных, оставить жетончик) в тот вагончик, задание которого выполнилось легко, быстро и правильно.

"Знаки" (удобно при обучении чистописанию). Попросите учащихся обвести/подчеркнуть самую красиво написанную букву, слово.

Благодаря таким приемам перед учителем всегда будет наглядная картина: что поняли и осознали, а над чем нужно еще поработать.

Рефлексия содержания материала

Вот этот тип рефлексии удобнее проводить в конце урока или на этапе подведения итогов. Он дает возможность детям осознать содержание пройденного, оценить эффективность собственной работы на уроке.

Как проводить:

Предложите детям облако "тегов", которые необходимо дополнить. Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты:

сегодня я узнал...

было трудно…

я понял, что…

я научился…

я смог…

было интересно узнать, что…

меня удивило…

мне захотелось… и т.д.

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую рефлексию можно устно, а можно и письменно (на листочках или прямо в тетради).

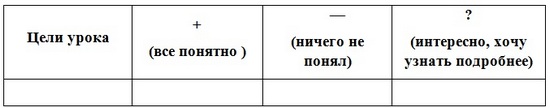

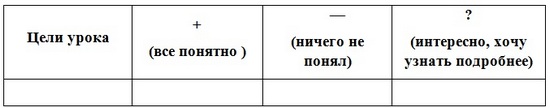

Графическая: на доске таблица со знаками

В таблице цели урока можно записать самому учителю (для учащихся младших классов). Со старшими можно ставить цели совместно. В конце урока учащиеся плюсуют напротив каждой цели и в той графе, которую они считают более приемлемой.

Анкета

"Три М"

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке.

Следующие примеры проведения рефлексии прекрасно впишутся в концепцию гуманитарных предметов:

Акрослово

Например, дайте характеристику Воланду, герою романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита":

В — всесильный

О — олицетворяет справедливость

Л — луна, черный пудель и "чертовщина"

А — антипод Иешуа

Н — не абсолютное зло

Д — дьявол

Подберите выражение, соответствующее вашему восприятию урока: слышал краем уха, хлопал ушами, шевелил мозгами, считал ворон и т.д.

Литература

Заир-Бек С., Муштавинская И. Развитие критического мышления на уроке. Пособие для учителя. – М., 2004.

Образовательный стандарт основного общего образования по географии [Электронный ресурс] // Российский образовательный портал. – Режим доступа: http:// www. Schcot. Colh zu /dok cdu asp ab.Ho 144003

Опыт применения технологии развития критического мышления на уроке 21 века: методические материалы для учителя [Текст]/ Под общ. ред. Крыловой О.Н.- СПб.: Изд. «Аграф», 2004.- 100с

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М. 1998

Сайт международного журнала о развитии критического мышления «Перемена» http://ct-net.net/ru/ct_tcp_ru

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?subject=9

13