Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Добрянская средняя общеобразовательная школа № 5»

Естественно-научное

Исследовательская работа по теме:

«Топонимика Добрянского района»

Губин Матвей

МБОУ «ДСОШ № 5» 10 класс

Руководитель: Никитина

Татьяна Ильинична

учитель географии

г. Добрянка 2016г.

Оглавление

I. Введение. стр. 3

II Топонимика Добрянского района стр 5

2. 1. Топонимика как наука стр. 5

2.2. Связь топонимики с географией стр. 7

2.3. Топонимика рек Добрянского района стр 8

2.4. Топонимика населённых пунктов стр 11

2.5. Охрана и очистка воды. стр. 15

III. Заключение стр. 18

IV. Источники стр. 20

V. Приложения стр. 21

I. Введение

Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. «Невозможно представить себе жизнь современного общества без географических названий, - пишет известный специалист в области топонимики Э. М. Мурзаев. Они повсеместно и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Каждый населенный пункт в России, будь то небольшой поселок или большой город, имеет свое имя. Эти имена дал им человек: одним – в глубочайшей древности, другим – в наши дни. В них, как правило, отражаются либо географическое положение населенного пункта, либо традиционные занятия людей, которые там проживают, либо рельеф местности. Как появилось то или иное географическое название? На этот вопрос отвечает топонимика. (3)

Топонимика сравнительно молодая наука, изучающая географические названия. Слово «топонимика» образовано от двух греческих слов: от греч. topos- «место», местность и onima – «имя». Взгляните на географическую карту, она вся испещрена названиями стран, морей, островов, рек, озёр, городов, сёл. И это только малая часть существующих топонимов.

Все географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не называл реку, озеро или селение «просто так», случайным сочетанием звуков. Отсюда вывод напрашивается сам собой: объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное географическое название. Язык народа не является чем-то застывшим, он изменяется, развивается, некоторые слова исчезают совсем, некоторые меняют свой смысл. Поэтому трудно бывает найти объяснение имени той или иной речки, села, города. Но что удивительно, благодаря названиям в наши дни звучат вышедшие из употребления, давно забытые слова родного языка, слова чужих и даже исчезнувших, «мёртвых» языков. За каждым словом стоят удивительные истории, часто легенды, а иногда и курьёзы. Любое географическое название исторично и является памятником культуры каждого народа. Такова его природа. Уходят века, люди, события, на память о них остается в памяти людей, делах и воспоминаниях, в том числе и топонимах. (2)

Изучение топонимического материала – это представление о прошлой истории края, о тех народах, которые были здесь когда-либо, а может быть, существуют и теперь. Географические названия нашего края образовались не одновременно, а в разные времена, в несколько этапов и ведут свое начало из различных языков. Поэтому топонимы нашего края являются сложным историческим образованием, состоящим из пластов и слоев разной степени древности и различного языкового происхождения. Обращение к названиям создает ассоциации, необходимые для более глубокого понимания событий и фактов, активизирует интерес к родным местам. Изучение географических названий открывает большие возможности по изучению своего края, его географии, истории.

Я родился и живу на территории Пермского края в Добрянском районе. 1 декабря 2015 года Пермскому краю исполнилось 10 лет, а с первого упоминания о Добрянке прошло 393 года. В ходе своей работы я решил подробнее познакомиться с происхождением географических названий нашего района.

Цель: изучить топонимы окрестностей Добрянского района, историю их происхождения и значение

Задачи:

1. Познакомиться с теоретическими основами науки топонимика.

2.Проследить развитие топонимических названий Добрянского района.

3.Составить словарь топонимических понятий нашей местности.

Гипотеза работы: топонимы отображают особенности географических объектов.

Объектом исследования являются гидрографические объекты и населённые пункты.

Предметом исследования является поиск путей, направленных на расширение и углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей познавательного интереса в пределах своего родного края.

В работе использованы следующие методы: теоретический анализ, поиск, сравнение.

II. Топонимика Добрянского района

. Топонимика как наука.

Топонимика – увлекательная наука она может заинтересовать и энтузиастов краеведов, и всех, кто любит свой край, его историю, его географическое прошлое и настоящее.

И.Г. Долгачёв

Географические названия - обязательный элемент географии. А топонимика — наука о географических названиях. Она изучает их происхождение, их смысловое значение, написание, произношение.

Термин «топонимика» составлен из греческих слов, означающих «место» (топос) и «имя» (онома) - учение о местных именах, о названиях мест. (2)

Топонимия - важный источник для исследования истории языка, часто восходят к языкам - народов, живших на данной территории, помогает восстановить черты исторического прошлого народов, определить границы их расселения, очертить области былого распространения языков, географию культурных и экономических центров, торговых путей.

Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию. Микротопонимия включает названия небольших географических объектов: урочищ, ключей, омутов, с.-х. угодий и т.п. Топонимика развивается в тесном взаимодействии с географией, историей, этнографией. Топонимия — важный источник для исследования истории языка (истории лексикологии, диалектологии, этимологии и др.), так как некоторые топонимы (особенно гидронимы) устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы, часто восходят к языкам - субстратам народов, живших на данной территории. Топонимика помогает восстановить черты исторического прошлого народов, определить границы их расселения, очертить области былого распространения языков, географию культурных и экономических центров, торговых путей и т.п. Прикладным аспектом топонимики является практическая транскрипция топонимов, устанавливающая их исходное и единообразное написание и передачу на других языках, что важно для картографирования военных целей и всех видов коммуникации.

Топонимика – важнейший элемент краеведческой работы. Она служит прекрасным средством стимулирования интереса к изучению прошлого и настоящего края путем поиска связей между географическими условиями местности и отражением их в географических названиях. Топонимический материал вызывает большой интерес у учащихся начальной школы: дети постоянно задают вопрос о происхождении географических названий. Проведенный опрос среди учеников 3 класса показал, что 90% детей хотели бы узнать больше об истории своего села, о его названии, об особенностях языка. Таким образом, материал топонимики дает широкие возможности для развития познавательного интереса учащихся, а, следовательно, и их мышления. Кроме положительного влияния на развитие познавательного интереса, как отмечает Е.М. Поспелов, использование топонимики способствует повышению уровня общей грамотности и культуры речи учащихся, так как правила написания и произношения географических названий также входят в ведение топонимики. (3)

Все топонимы делятся на следующие классы:

- ойконимы – название населенных пунктов;

- гидронимы – название рек;

- оронимы – название горных вершин;

- урбанонимы – название внутренних городских объектов;

- годонимы – название улиц;

- агоронимы – название площадей;

- дромонимы – название путей сообщения

Связь топонимики с географией

Топонимика тесно связана со многими науками. Известный исследователь А.И. Попов писал: «…Многие факты топонимики получают надлежащее объяснение только при привлечении весьма значительного и многообразного материала – лингвистического, исторического и географического» (2) Отмеченное А.И. Поповым пограничное положение топонимики на стыке географии, языкознания и истории определяет большие возможности по осуществлению самых широких межпредметных связей в процессе использования топонимического материала. Рассмотрим более подробно связь топонимики с отдельными предметами.

Как уже говорилось выше, топонимика тесно связана с географией. Поскольку в начальной школе, как правило, нет специального курса географии, то учитель может использовать топонимический материал при объяснении географических понятий на уроках окружающего мира. Географические названия с трудом усваиваются младшими школьниками, так как носят абстрактный характер, поэтому и изучение географии в целом детям неинтересно. Один из исследователей топонимики, Я.К. Грот писал: «Нет сомнения, что изучение географии приобрело бы несравненно более смысла и интереса, если бы встречающиеся в ней названия мест и урочищ были более, нежели это до сих делалось, освещены филологией, т.е. по мере возможности объяснимы и переводимы». Так как формирование географических представлений в начальной школе базируется на краеведческом принципе, то учитель должен использовать топонимический материал своего города, края, области.

2.3. Топонимика рек Добрянского района

Приступая к изучению топонимического материала района, надо иметь достаточно отчетливое представление о прошлой истории края, о тех племенных группах, которые были здесь когда-либо, а может быть, существуют и теперь. Географические названия Пермского края образовались не одновременно, а в разные времена и ведут свое начало из различных языков. Поэтому топонимы нашего края являются сложным историческим образованием, состоящим из пластов и слоев разной степени древности и различного языкового происхождения.

Изучение географических названий открывает большие возможности по налаживанию межпредметных связей географии с историей. Такие связи обеспечивают полное и всестороннее изучение самих названий, а значит и географической номенклатуры.

Географические названия никогда не бывают случайными и произвольными. Часто в них отражены природные особенности местности. Народ-наблюдатель передал нам эти особенности наиболее полно в топонимиках рек. Русский человек, называя реку, прежде всего, обращал внимание на ее признаки. Эти признаки могли быть связаны как с ее природными качествами, так и с отношением человека к ней. Например, в названиях указывается цвет воды, вкус ее, запах, течение, глубина, характер берегов, русла, окружающий растительный и животный мир. (4)

Простые гидронимы (собственные имена водных объектов) нередко совпадают с географическими терминами. Это относится и к рекам Добрянского района.

«Лесные имена рек»: Сосновка, Еловка, Ольховка, Пихтовка, Берёзовка, Лиопвка, Осиновка и т.д.

При названии рек древние путешественники учитывали особенности свойств воды: Усолка, Солоная, Солянка, Рассольная, Солониха. На территории нашего района, около села Перемское есть речка с названием Солёная. Вода в ней действительно имеет солоноватый вкус.

На территории края много рек, связанных с карстовыми процессами. Названия этих рек говорят сами за себя: Дыроватиха, Обманка, Нырок, Вынырок, Кыс-Юр, Рассоха.

Водоописательные названия. Большая, Малая, (например на территории Добрянского района есть речки: Малая Вильва, Верхний Лух, Нижний Лух), Северный Кондас, Западный Тазмер, Правая Рассоха, Полудёнка.

Называли реки и по характеру течения: Быстрая, Крутая, Гремучая, Каменка, Падун.

Реки различались по характеру питания и качеству воды в реке. Это тоже отразилось в их названиях: Озёрная, Болотная, Талая, Ключанка, Подгорная, Мутная, Чёрная, Белая.

Древние охотники и рыбаки отражали в названиях и богатства рыбой и дичью той или иной реки: Хариусная, Бобровая, Рыбная.

Ещё один критерий, который отражается в названии рек – это наличие сооружений: Мостовая, Мельничья.

Названия рек Добрянского района очень разнообразны. Не о каждой реке известно, откуда произошло её название. Изучая литературные источники, я попытался найти происхождение достаточно большого количества рек Добрянского района.

Многие названия рек можно перевести с коми-пермяцкого языка (это — один из множества языков финно-угорской группы). Но является ли этот перевод подлинным, сказать точно не сможет никто. Часто слова с похожим звучанием, но с разным значением встречаются сразу у нескольких народов. Однако никто не будет спорить, что, например, элемент — «ва» легко объясняется во многих финно-угорских языках (например, в мерянском, марийском, коми-пермяцком) как «вода», «река» или «мокрый». Почему именно коми-пермяцкий язык берут за основу при расшифровке названий? Дело в том, что именно коми-пермяки были теми, кто первыми стал жить на территории района и края и именно они давали названия большей части географических объектов. Русские пришли на Урал значительно позднее и нанесли на свои карты уже имеющиеся названия.

Обва «снежная вода», коми-пермяцкое слово «об» – сугроб, глубокий снег, «ва» - вода. Есть версия, что коми-пермяки, проводники у русских перенесли в Сибирь название своей реки. Позднее «ва» потерялось и осталась только Обь.

Кама. Не существует единого мнения о происхождении названия реки, притоком которой является Обва.

Гидроним Кама входит в группу топонимов нерусского происхождения, но русских по употреблению. Предполагают, что гидроним Кама восходит к удмуртскому кема – «долго», то есть «долгая, длинная река». Сами удмурты называют реку Камшур. Есть и угорская гипотеза: Кама – «чистая, прозрачная, светлая река» от хантыйского кам – «чистый».

Пожва – мутная вода. Удмуртское «пож» - мутный, грязный.

Вильва – новая вода. В коми-пермяцком языке виль –новый.

Исток – при даче названия реки учитывались водоописательные характеристики (приток Вильвы).

Чусовая – быстрая вода (с коми-пермяцкого «чус» - быстро)

Косьва – В старинных документах- Косва. Быстрая и порожистая река, которая начинается у высокой горы Косьвинский Камень (1519 м), на границе Пермской и Свердловской областей. По-коми-пермяцки кось- «порог», «перекат», «мель», ва - «вода», то есть Косьва - «Порожистая вода».

Вож – приток, развилка, ответвление. (приток Камы) медвежья вода

Чёлва – коми пермяцкое «чел» - тихий, тихая вода.

Висим. Все гидронимы Висим относятся к территории на которой жили манси. В переводе с мансийского «висум» - «топкое болото». Есть в мансийском языке и другое слово «вись» - малый.

Добрянка раньше назвалась река Домря.

Кважва. Первая часть напоминает удмуртское «кважи» - коростель Мутная – река протекает через открытые пространства и легко мутится при первом же дожде. В названии реки отражаются особенности её природы.

Полазна. Название Полазна происходит от старинных русских глаголов - полазить, полезть и старорусского слова полаз – «вход». Значит «Полазная – река по которой куда-то лезут (полезают).

Туй – приток реки Кама. От коми «туй» - дорога. В старину было широко распространЁн перенос значения «дорога» на реку и наоборот.

Солёная речка – Дурняцкая котловина. Название реки означает особенность состава воды в реке.

Москва. Из коми-языка «моск» — можно объяснить, связав его со словами «моск», «моска», что значит «корова, телка». (Река Москва является притоком реки Добрянка у деревни Фоминка).

Ольховка – название отражает местную флору – заросли ольхи.

2.4.Топонимы населенных пунктов.

Названия населенных пунктов — городов, рабочих поселков и сельских поселений — один из важнейших элементов топонимической системы любой территории.

По своему характеру названия городов и населенных пунктов всех типов существенно отличаются от названий физико-географических объектов.

Имена населенных пунктов в большинстве случаев моложе, чем названия рек, гор и т.д. Если названия физико-географических объектов чаще всего складывались стихийно, в процессе народного употребления, то названия населенных пунктов в значительно большей мере подвергаются официальному воздействию. Названия населенных пунктов получают официальное закрепление в документах административных органов, и их последующее изменение происходит только в законодательном порядке.

То обстоятельство, что селения служат местами проживания людей, что они основывались людьми, обусловило большую роль личных имен; прозвищ, фамилий в образовании названий селений по сравнению с названиями физико-географических объектов.

Слово «город» в своем первоначальном древнерусском значении - «ограда».

- Географические термины, обозначающие положительные формы рельефа: Переволоцк, Сырт.

- Термины, обозначающие положение относительно реки, озера: Речной, Озерный.

- Географические названия от терминов растительного покрова, фунтов, болот: Ракитянка, Луговок.

- Очень многие названия населенных пунктов образованы личными именами людей, именами «святых».

- Производственный профиль - важный признак для образования городских названий: Энергетик.

- В послеоктябрьский период возникло много «революционных» названий небольших колхозов, коммун и хуторов.

Названия могли даваться по природным особенностям местности: Боровой, Березовый, Большой луг, Горки, Ключи.

Для русской топонимии характерен переход нарицательных терминов в собственные названия урочищ: Заводь, Гора, Вершина, Остров, Пески,

Многие переселенческие деревни сохранили местные коми-пермяцкие названия….Встречаются излишне слащавые названия, действующие на эмоциональные чувства: Благодатный, Отрадный, Привольный, Завидный, Солнечный – вблизи Березников и т.д. Они были придуманы организаторами переселения и в меньшей степени отражали чувства самих переселенцев.

Названия населённых пунктов Добрянского района

Полазна.

Впервые упоминается в переписной книге 1623-1824 годов деревня Полазная на одноименной речке. В 1797 году здесь был основан железоделательный завод. Название Полазна происходит от старинных русских глаголов - полазить, полезть и старорусского слова полаз – «вход». Значит «Полазная – река по которой куда-то лезут (полезают).

Таборы.

С тюрксого языка «укрепление», а в переводе на русский диалектный язык «городище», «место с остатками древних укреплений», а возможно и место размещения циганского табора.

Деревня Завожик

Название деревни происходит от ее месторасположения. При движении из Добрянки она находится за речушкой Вожик (с коми-пермяцкого – «маленький приток»), которая впадает в р. Тюсь.

Деревня Лябово

Расположена на правом берегу Камы, имеет такую же многолетнюю историю, как Добрянка. Первое письменное упоминание о починке Лябово относится к 1623 году.

Предполагается, что название деревни и речки Лябовки произошло от коми-пермяцкого слова «ляб», которое переводится, как «слабый, хилый, нежный, невыносливый человек». Возможно, таким было прозвище одного из первых жителей починка.

В ненецком языке есть слово «

Деревня Лунежки

Исторические корни деревни Лунежки уходят в XVII век. По данным за 1678 год она проходит, как «починок повыше Полазные за речкой Лунешкой». Считается, что название деревни связано с коми-пермяцким дохристианским именем Лунег (Лунешко), образованного от слова лунь (птица семейства ястребиных). Лунежки – потомки Лунега.

Посёлок Кыж. В удмуртском языке «кыж» грязь.

Поселок Тюсь (130-й квартал)

Поселок Тюсь (130 квартал) появился в шести километрах от д. Завожик в 30-х годах ХХ века. Расположен на одноименной речке («тюсь» с коми-пермяцкого «зерно»).

Ощва – деревня. В переводе с коми «медвежья река»

Гари.

Русское слово «гарь» означает выжженное место в лесу для подготовки пашни.

Деревня Горцы

«гарце» - ведро в котором лошади давали овёс

Ветляны.

Посёлок на берегу реки Чусовой в 12 километрах от посёлка Дивья.

Константиновка

Деревня, расположенная не далеко от посёлка Полазна на дороге Пермь – Соликамск.

Пеньки

Деревня находится северо-восточнее посёлка Полазна, на правом берегу реки Полазна, вблизи её устья.

Висим.

Одно из самых интересных в историческом смысле сёл края. Своё название село получило от названия реки Малый Висим. Ещё в 1734 году здесь, на речка Малый Висим, в землях Строгановых, «по прихоти горного начальства» был построен казённый медеплавильный завод

Добрянка

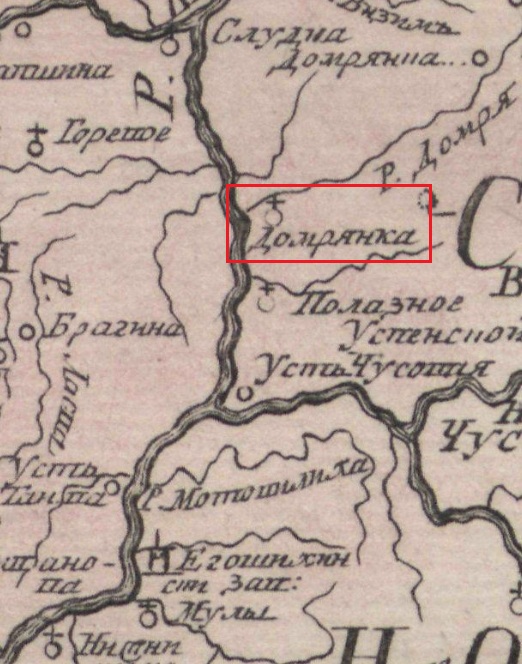

Атлас Российской Империи из девятнадцати специальных карт состоящий, 1745.Карта "Часть Сибири....

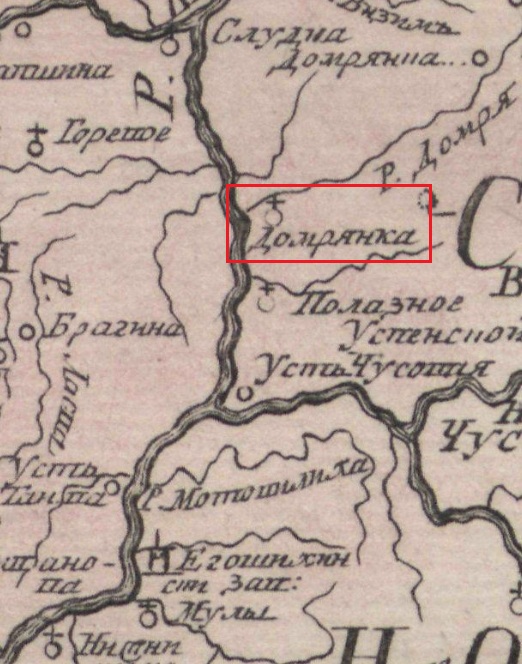

Кстати тогда, судя по всему, Домрянка был достаточно большим и значимым населенным пунктом. Он даже попал на иностранные карты .Карта 1758 года.

И это последний атлас, где город пишется через "М". После 1816 года издавалось еще несколько атласов, но на них город уже не обозначен.Скорее всего,по каким то причинам, пришел в упадок.

Атлас Российской Империи 1871 года.Хорошо видно, что в тот год город уже назывался современным именем.И, судя по этой карте и следующей, вновь стал набирать вес.

III. Заключение.

Итак, я изучил толкование - "имен мест" (так переводится слово "топонимика") и выяснил, что это интересная наука, которой занимались и географы, и литераторы, и путешественники.

Велик Пермский край, в состав которого входит наша местность, и необыкновенно пестра и сложна его топонимика.

Сбор географических названий будет осуществляться и дальше на местности, из материалов, хранящихся в архивах и т.д. Можно выполнить анализ в изменении названий своей местности за прошедшие годы. В каких названиях увековечена память о выдающихся земляках, какие возникли из названий колхозов, совхозов, предприятий. Итогом работы стал словарь географических названий своей территории. Данный материал можно использовать на уроках географии, истории, литературы, русского языка, на занятиях по краеведению.

IV. Источники

Калинин М.А. Добрянка. Пермь. 2000г.

Кривощёкова – Гаитман А.С. Географические названия Верхнего Прикамья. Пермь 1983г.

Матвеев А.К. Географические названия Урала. Екатеринбург 2008г.

Назаров Н.Н., Шарыгин М.Д. География Пермской области. Пермь. 1999г.

http://teron.ru/index.php?showtopic=114460