МБОУ «Мотызлейская ООШ»

Литература

«Жизнь ради други своя»

Творческая работа

Выполнила:ученица 9 класса Юлыгина Юлия (15лет)

Руководитель:учитель русского языка и литературы Ширяева М.В.(1 категория)

с.Мотызлей

2016 г

Содержание

IВведение.

IIОсновная часть.

1Молодёжь 60 годов 19 века..

2. М.Ю. Лермонтов.

3. И.А. Вревский.

4. В Петербурге..

5Дружба с И.С. Тургеневым.

6 Русско- турецкая война.

7. Санитарный женский отряд.

8. Военный госпиталь в Яссах.

9 Письма Вревской.

10 Жёны декабристов.

11 Горячее время.

12 Болезнь и смерть.

13 О жизни Вревской.

14 Подвиг.

IIIЗаключение.

IVСписок литературы.

Цели и задачи работы.

Образовательные: расширить представление учащихся о жизни и творчестве Тургенева; раскрыть богатство, глубину поэтического мастерства поэта ; помочь понять, каков герой в творчестве Тургенева; совершенствовать навыки анализа поэтического текста; научиться кратко излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Развивающие: развивать навыки самостоятельного анализа поэтического текста; умение высказывать и аргументировать своё мнение; развивать навыки выразительного чтения.

Воспитательные: привлечь внимание к личности, для которой милосердие, гуманное отношение кстрадающим стало основным жизненным принципом;

воспитывать чувства сострадания к ближним, уважения к поступкам других людей.

Поэзия, словно лавровый венок, обрамляет творчество Тургенева. Поэзия сделала его известным в юности, стихи последних лет жизни принесли ему славу на века. Стихи Ивана Сергеевича необычайно музыкальны.

После окончания Петербургского университета, в мае 1838 года, Тургенев едет в Берлин для продолжения образования. Здесь же он написал свои первые стихи.

В конце жизни Иван Сергеевич снова обратился к поэзии. Правда, уже на новом уровне. Небольшой по объему цикл стихотворений в прозе — итог творческой жизни писателя. Написан этот цикл в предчувствии приближения смерти, поэтому писатель философски осмыслил, что же он оставляет здесь, на земле, после себя.

В сборнике лирических произведений отражены глубокие философские раздумья Тургенева о счастье, о назначении человека и скоротечности, мимолетности жизни, в течение которой он должен оставить свой след на земле.

П.А. Кропоткина сказала : «Хоть и написанные в прозе, эти лирические стихотворения – образцы совершенной поэзии; некоторые

из них – перлы высокой красоты и производят такое впечатление , как и лучшие стихи величайших поэтов».

И.С. Тургенев обратился к нам, к его читателям: «Дорогой мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд: тебе, вероятно, скучно станет – и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их враздробь: сегодня одно, завтра другое; и которое-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу».Меня очень поразило одно произведение и хочется рассказать о главной героине.

Литература позволяет нам не только узнать о подвигах, но и сопереживать героям, учиться мужеству и стойкости.

Гибель Юлии Петровны Вревской вызвала у великого поэта и писателя И.С.Тургенева чувство скорби и уважения. Произведение «Памяти Ю.П. Вревской» позволяет почувствовать переживания автора.

Наверное, мотивы её поступков можно понять, лишь прислушавшись к голосу эпохи, которая выпестовала её боевой характер. Для молодёжи шестидесятых XIX века было необычайной смелостью принимать жизнь гораздо приземленнее, чем делали их дедушки. Шестидесятники преклонялись перед естественными науками. Они по- своему воевали с ценностями отцов: отправлялись «в народ», малевали на живописных полотнах чумазых ребятишек и резали лягушек. Они искренне верили, что человечество с помощью паровой машины и всеобщего равенства обретёт‑таки рай на земле. Нашу героиню, вероятно, можно отнести к числу тех, кто «зажёг пожар» в родном доме — вольно или невольно.

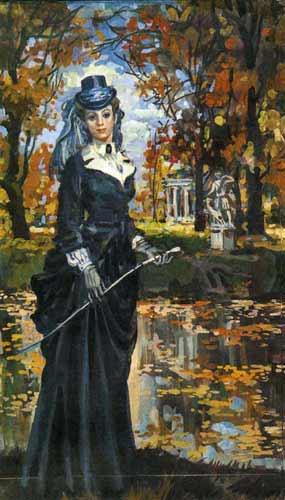

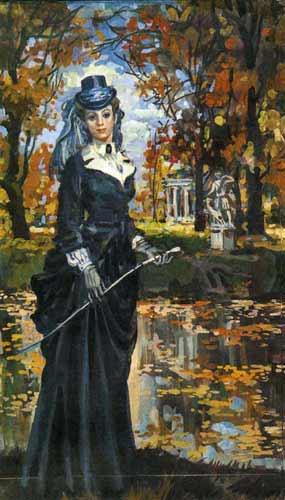

Ю.П.Вревская

Юлия родилась в тот злополучный год, когда погиб Лермонтов, да ещё и неподалёку от того самого места, где состоялась дуэль, да ещё и по курьёзной случайности её муж Ипполит Александрович Вревский, боевой генерал, командовавший войсками на Лезгинской линии Кавказа, учился в Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров с Лермонтовым. Не мятежная ли душа прославленного поэта коснулась юного прекрасного создания — дочки генерала Петра Варпаховского? Несмотря на кавказское детство, в котором всегда курился аромат войны, девочку воспитывали в лучших аристократических традициях — французские бонны, пасхальные разговения, розовые детские балы. И замуж её выдали, как обычную дворяночку — в шестнадцать лет, за человека нестарого, но лет на тридцать опытнее своей юной жены.

Вревский Ипполит Александрович был человеком далеко не заурядным. Некогда товарищ Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, он только годом раньше великого русского поэта, в 1833 году, был выпущен из нее в лейб-гвардии Финляндский полк. Позднее Вревский окончил Академию Генерального штаба и с 1838 г. связал свою судьбу с Кавказом. Он был близко знаком со многими из интереснейших людей того времени.

Вревскийскончался от раны, полученной при штурме лезгинского аула Китури, а Юлия отправилась в Петербург, где была принята и обласкана при царском дворе. Попутно она успела совершить доброе дело — почтила память мужа тем, что позаботилась о незаконных наследниках генерала Вревского. Её муж совершал подвиги, как известные нам по литературе лермонтовские герои, и имел детей от черкешенки. Наша героиня тоже вполне в духе того времени отказалась от имения и состояния супруга в пользу его детей, справедливо полагая, что с неё достаточно отцовского наследства и богатства, которое перепадало ей с императорского стола. В Петербурге Юлия пришлась весьма кстати — её полюбили за добрый, весёлый нрав и приняли как ещё одну миловидную «звёздочку» на небосклоне столичного бомонда. «…Я во всю жизнь не встречал такой пленительной женщины, — говорил о ней писатель В.А. Соллогуб. — Пленительной не только своей наружностью, но своей женственностью, грацией, бесконечной приветливостью и бесконечной добротой…» Пленялись Юлией и другие знаменитости — поэт Я. Полонский, художник И. Айвазовский, а в Париже не остался равнодушным к русской красавице знаток женщин Виктор Гюго.

Однако самые близкие отношения связывали Вревскую с И. Тургеневым. Они познакомились в 1873 году и с тех пор встречались постоянно. Летом следующего года Юлия Петровна, невзирая на осуждение света, пять дней провела в имении Тургенева в Спасском. После этого дружба их настолько укрепилась, что Вревская позволяла себе давать советы прославленному писателю, как строить отношения с коллегами. Так, в одном из писем Юлия Петровна просила примириться Ивана Сергеевича с умирающим Николаем Алексеевичем Некрасовым. Всего писем Тургенева к Вревской, из которых видно, что писатель вполне считался со своей молодой корреспонденткой, известно сорок восемь. Трудно сказать, какой степени интимности достигли их отношения. Ивану Сергеевичу она, безусловно, нравилась. Она не стала женой писателя, зато запечатлённую в его книгах идеологию она воплотила с такой полнотой, какую, может быть, и сам писатель не предполагал. Недаром он напугался, когда Юлия Петровна решилась отправиться на театр военных действий в Балканы: «Моё самое искреннее сочувствие будет сопровождать Вас в Вашем тяжёлом странствовании. Желаю от всей души, чтобы взятый Вами на себя подвиг не оказался непосильным, и чтобы Ваше здоровье не потерпело…». Юлию Петровну на необычную авантюру сподвигло желание обрести смысл жизни.

Много лет Вревская ощущала тоску — время бежало стремительно, но бестолково, никакие светские развлечения не зажигали её сердца. Она самой себе казалась белкой в колесе, которая только и знает, что поглощать вкусные орешки. Между тем окружающая жизнь бурлила, звала к познанию, предлагала попробовать её на ощупь. Одно время Юлия Петровна всерьёз подумывала о путешествии в Индию. Правда, в то время в эту экзотическую страну попасть было весьма проблематично, а потому она продолжала скучать в холодном Петербурге.

Выход подсказала сама жизнь. В 1876 году на Балканах вспыхнуло восстание славян против турецкого владычества. Война отличалась чрезвычайной жестокостью. После зверских расправ турков с болгарами (в несколько дней было вырезано 15 тысяч человек и сожжено 79 деревень) многие россияне воспылали благородным гневом. Национально‑патриотический подъем в защиту братьев‑славян был силён, Тургеневв эти дни разразился возмущённой тирадой: «Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства. Они только и живут во мне — и если этому нельзя помочь иначе — как войною — ну так война!»

Русско‑турецкая война началась через год. Юлия Петровна спешно прошла курсы медицинской сестры и на свои средства организовала небольшой санитарный женский отряд. Мужчины XIX века справедливо считали, что для женщины фронтовые тяготы невыносимы. Тем не менее в Крымской войне 1853—1856 годов русская армия впервые в мире прибегла к помощи сестёр милосердия. Именно в это время широкую известность получили имена Даши Севастопольской, Е. Бакуниной и других. Однако спустя двадцать лет на женщину в полевом лазарете по‑прежнему смотрели как на чудо.

сестра милосердия

В июне 1877 года баронесса Вревская во главе небольшого отряда прибыла в 45‑й военный госпиталь в Яссах. Через два дня пришёл из Болгарии первый поезд с больными и ранеными. И началась изнурительная работа, без передышки, без сна. Дочь военного генерала, выросшая на Кавказе, она, конечно, представляла себе, что ожидает её на театре боевых действий. Однако реальность грязью, кровью, страданиями превзошла всякие представления. Эта война способна была помутить рассудок даже крепкого мужика. С передовой привозили покалеченные тела, которые мало напоминали человеческие, а ведь ещё вмешивались обычные бытовые проблемы. Ей, придворной аристократке, привыкшей к комфорту, должно быть, очень тяжело приходилось в избах с чадящими лучинами — ни помыться каждый день, ни побыть в одиночестве из‑за постоянного присутствия любопытных хозяев. «Я, конечно, не спала всю ночь от дыма и волнения, тем более что с 4 часов утра хозяйка зажгла лучины и стала прясть, а хозяин, закурив трубку, сел напротив моей постели на корточках и не спускал с меня глаз, — писала Вревская вдохновителю своего подвига И. Тургеневу. — Обязанная совершить свой туалет в виду всей добродушной семьи, я, сердитая и почти не мытая, уселась в свой фургон…»

В этом письме невольно прорвались эмоции Юлии Петровны. А большая часть её писем напоминает сухие, бесстрастные отчёты с редкими сдержанными горестными резюме. «…Больные лежат в кибитках калмыцких и мазанках, раненые страдают ужасно, и часто бывают операции. Недавно одному вырезали всю верхнюю челюсть со всеми зубами.

Я кормлю, перевязываю и читаю больным до 7 часов вечера. Затем за нами приезжает фургон или телега и забирает нас 5 сестёр. Я возвращаюсь к себе или захожу к сёстрам ужинать; ужин в Красном Кресте не роскошный: курица и картофель — все это почти без тарелок, без ложек и без чашек».

Военный госпиталь

Подвиг её напоминает, скорее, медленное самоубийство. Она словно все отринула для себя из той, прошлой жизни, словно прошла тот отрезок до конца и ни при каких обстоятельствах не желала возвращаться на прежний маршрут. К Рождеству ей дают отпуск, Юлия Петровна готовится к нему, мечтает провести его у сестры на родном Кавказе. Но в последний момент отказывается. Она отговаривается тем, что здесь слишком много дела, что сочувствие к солдатам удерживает её. Но позволим себе предположить — она просто не знала, что делать ей в мирной жизни, она единственный раз за многие годы обрела внутренний покой, смысл существования, прикаянность, и она боялась это потерять. Так бывает со многими, слишком остро пережившими тяготы войны. Примечательна запись в её дневнике: «Императрица меня звала в Петербург. Князь Черкасский передал мне её слова: „Не хватает мне Юлии Петровны. Пора уж ей вернуться в столицу. Подвиг совершён. Она представлена к ордену“. Как меня злят эти слова! Они думают, что я прибыла сюда совершать подвиги. Мы здесь, чтобы помогать, а не получать ордена».

Обстоятельства жизни Вревской в этот период очень напоминают испытания,выпавшие на долю декабристкам Волконской и Трубецкой, когда они, приехав к мужьям по месту их каторги , спали в малюсенькой и настолько холодной избушке , что их волосы за ночь примерзали к двери. Днём обе княгини исполняли добровольно взятые на себя обязанности кухарок (они готовили на своих мужей и их товарищей, занимаясь при этом и заготовкой провизии). Как видим, ни Вревская , ни Волконская с Трубецкой не боялись никакой работы,какими бы издержками для их здоровья и самой жизни это ни грозило обернуться.

Наиболее горячее время наступило в начале сентября. С 7 по 18 сентября произошел такой наплыв раненых и больных, какого в Яссах еще не бывало. Каждый день приходило не менее трех поездов, а 11 сентября – пять. С 11 до 18 сентября в Яссы прибыло более одиннадцати с половиной тысяч человек раненых. Не лучше было и в последующие дни; 24 сентября Вревская писала сестре: «Мы сильно утомились, дела было гибель: до трех тысяч больных в день, и мы иные дни перевязывали до 5 часов утра не покладая рук».

Наиболее обременены обязанностями были в Ясском госпитале именно сестры. Они перевязывали раненых, раздавали по назначению врачей лекарства, наблюдали за сменой белья, раздавали пищу, собственноручно кормили трудных больных и тяжелораненых. Некоторые из сестер исполняли обязанности заведующих кухней, буфетом, складом белья.

Все сестры милосердия по очереди назначались сопровождать санитарные поезда, где работа была особенно сложной и тяжелой, так как товарные вагоны были непроходными, а число больных и раненых, находившихся в них, огромным. Количество санитарных поездов ежедневно возрастало, а рейсы их становились все более длительными.Как и многие другие сестры, Вревская чувствовала сильное переутомление после напряженнейшей и тяжелой четырехмесячной работы в госпитале. Она собиралась пойти в отпуск; однако, получив его на три месяца, не поехала отдыхать. Сначала она прибыла в Бухарест, где от уполномоченного Красного Креста князя Щербатова А.Г. узнала, что многие госпитали закрывают из-за отсутствия средств. Тогда Вревская решила поехать в маленькое болгарское местечко Белу, где не хватало сестер.

Первые болгарские впечатления Вревской нашли яркое отражение в ее письме к Тургеневу И.С. от 27 ноября (9 декабря) 1877 года: «Родной и дорогой мой Иван Сергеевич. Наконец-то, кажется, буйная моя головушка нашла себе пристанище, я в Болгарии, в передовом отряде сестер. До Фратешт я доехала железной дорогой, но в Фратештах уже увидела я непроходимую грязь, наших сеструшек (как нас называют солдаты) в длинных сапогах, живущих в наскоро сколоченной избе, внутри выбитой соломой и холстом вместо штукатурки. Тут уже лишения, труд и война настоящая, щи и скверный кусок мяса, редко вымытое белье и транспорты с ранеными на телегах…

Белая – красиво расположенное местечко, но до невероятия грязное. Я живу тут в болгарской хижине, но самостоятельно. Пол у меня – земляной и потолок на четверть выше моей головы; мне прислуживает болгарский мальчик, то есть чистит мои большие сапоги и приносит воду, мету я свою комнату сама, всякая роскошь тут далека, питаюсь консервами и чаем, сплю на носилках раненого и на сене.

Всякое утро мне приходится ходить за три версты в 48-й госпиталь, куда я временно прикомандирована, там лежат раненые в калмыцких кибитках и мазанках. На 400 человек нас 5 сестер, раненые все очень тяжелые. Бывают частые операции, на которых я тоже присутствую, мы перевязываем, кормим после больных и возвращаемся домой в 7 часов в телеге Красного Креста…»

Юлия Петровна добилась разрешения работать на самых передовых позициях. Теперь Вревская настолько усовершенствовалась в перевязках, что ее назначили ассистентом при ампутациях. Она писала сестре: «Я так усовершенствовалась в перевязках, что даже на днях вырезала пулю сама и вчера была ассистентом при двух ампутациях».

5 (17) января 1878 г. Юлия Петровна Вревская заболела тяжелой формой сыпного тифа, заразившись от одного из больных. «Четыре дня ей было нехорошо, не хотела лечиться… не знала опасности своего положения; вскоре болезнь сделалась сильна, впала в беспамятство и была все время без памяти до кончины, то есть до 24 января 1878 г. У нее был сыпной тиф, сильный; очень страдала, умерла от сердца, потому что у нее была болезнь сердца», – пишет её сестра.

Вревская хотела быть похороненной в Сергиевой пустыни под Петербургом, где покоились её мать брат Иван, но судьба распорядилась иначе. Она ушла в могилу, не оплаканная ни близкими, ни родными. Её оплакивали раненые, за которыми она самоотверженно ухаживала. Они же рыли могилу в промёрзлой земле и несли её гроб. Похоронили её в платье сестры милосердия, у ограды местной церкви в Бяле, а колокола её возвестили о кончине русской милосердной сестры, «положившей душу за други своя». Одного дня не дожила она до своего 40-летия.

Без таких женщин Россия была б не Россия; сокровенная Русь не была б Святой Русью.

Вскоре было опубликовано стихотворение Я. П. Полонского «Под Красным крестом (посвящается памяти баронессы Вревской Ю.П.)». От имени солдата поэт рассказывает о том, как сестра милосердия, сняв с себя рубашку, надела ее на больного:

Могила Вревской

Она из укромного вышла угла

И светлым виденьем ко мне подошла -

И с дрожью стыдливой любви мне

сказала:

«Привстань! Я рубашку тебе принесла…»

Я понял, она на меня надевала

Белье, что с себя потихоньку сняла.

Но нет! Не забыть мне сестрицы святой!

Рубашку ее сохраню я до гроба.

Эти строки произвели сильное впечатление на Тургенева, который 17 (29) апреля 1878 г. писал Полонскому Я.П.: «Я сам ежедневно с особым чувством скорби и жалости вспоминаю о бедной баронессе Вревской, и твое стихотворение в «Новом времени» вызвало слезы на мои глаза. Чудесное было существо – и столь же глубоко несчастное!»

Тургенев откликнулся на ее смерть одним из самых замечательных стихотворений в прозе «Памяти Ю. П. Вревской»: «…Нежное кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи… она не ведала другого счастья… не ведала – и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась, – и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним…»

О жизни Вревской, её подвиге, или как раньше говорили подвижничестве, её любви и смерти написана повесть болгарского писателя Г. Карастоянова "Верность за верность."

«Особенно большую роль в ее жизни сыграла ее дружба с болгарином Стефаном Грозевым...Не видя Болгарии, она беззаветно полюбила ее»,- пишет Каростоянов . Юлии Петровне Вревской посвятил стихотворение

«Русская роза, погибшая на болгарской земле»В.Гюго , в 1977 году был снят русско-болгарский фильм « Юлия Вревская» с Людмилой Савельевой в заглавной роли

памятник

ского поэта Илия Ганчева.

…Что такое титулы и званья

По сравненью с душой большою?..

Ты хотела свободы братьям,

Ты хотела болгарам счастья...

Ты умерла вдали от русских рек,

Чтоб стать легендой гордой через годы.

А за окном кружил последний снег,

Чтоб напоить собой весну свободы...

В болгарском городе Бела сохранилась до наших дней могила Юлии Петровны Вревской и небольшой из белого камня памятник, обвитый плющом и увенчанный маленьким крестиком. У могилы и памятника никогда не увядают цветы.

Юлия Петровна Вревская - человек изумительной, поистине героической судьбы. Своей красотой, умом, образованностью, обаянием она очаровала Петербург и Париж.

Баронесса Юлия Петровна Вревская принадлежала к тем исключительным женщинам из привилегированных классов, которые отбрасывали и «высшее» свое положение, и радости бытия, с ним связанные, во имя человеколюбия.

Она внесла неоценимый вклад в формирование представления о моральном облике медицинской сестры.

В тяжелые минуты мужество не покидало эту замечательную женщину, она оставалась верна своему гражданскому долгу.

Юлия Вревская – это пример мужества, терпимости, милосердия и любви к своему делу. Ее подвиг является ориентиром для всех сестер милосердия и просто врачующих людей современности. Изучая судьбу Юлии Вревской, начинаешь задумываться о смысле истинного милосердия и гуманизма, об актуальности этих качеств в сегодняшнем достаточно агрессивном и материалистическом мире.

Имя Юлии Вревской не забылось. Его почти не знают в России и боготворят в Болгарии. Больница ее имени, площадь ее имени, памятник. Спасибо целого народа не за войну, а за способность смягчать ее удары, противостоять злу добром. Просто жалеть и любить человека

Литература

1http://www.wild- 2mistress.ru/wm/wm.nsf/publicall/2008-05-01-970051.html

3http://tver-history.ru/articles/18.html, 4http://odnarodyna.com.ua/content/ba...neugasimoy-very)

5 История Отечества в литературе,19 век: Хрестоматия для учителя – М,: Просвещение,1991г.

6 ПроскуровскаяЮ.Н.Сестра милосердия .-М.,1992г.

7 Тургенев И.С. Литературные и житейские воспоминания.- М.,1998г.