СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учебно-методическое пособие "Современная орфография по русскому языку" 9 класс

Учебно-методическое пособие по русскому языку разработано в соответствии стребованиями программы и содержит необходимый материал для проведения занятий. Направленность курса на речевое , письменное и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую русскмий язык выполняет в системе школьного образования.

Просмотр содержимого документа

«Учебно-методическое пособие "Современная орфография по русскому языку" 9 класс»

ГУ «Озерная средняя школа» отдела образования акимата Костанайского района

«Современная орфография по русскому языку»

(Учебно-методическое пособие)

9 класс

Учитель русского языка и литературы:

Уразалина Светлана Сапабековна

2016г.

Пояснительная записка к рабочей программе по элективному (факультативному) курсу «Современная орфография по русскому языку»

Всего за год 34 часа, 1час в неделю

Особое место в сфере национальной культуры занимает язык. Он является одним из самых эффективных средств интернациональных связей. Основным направлением обновления содержания обучения русскому языку в русской школе является последовательная реализация принципа коммуникативности, предполагающего формирования в опыте работы словесника технологии коммуникативно-развивающего обучения. Для современного выпускника , безусловно, одним из самых больших испытаний являются испытания на ЕНТ,ВОУД в том числе и по русскому языку.

ВОУД, ЕНТ - значит иметь представление о конкурентоспособности знаний. С этой точки зрения сдача ВОУД, ЕНТ имеет больше плюсов по сравнению с испытанием на экзамене в традиционной форме.

Программа элективного курса составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта .Программа элективного курса рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год).

Цели :

- применять на практике основные орфоэпические нормы;

-различать в речи паронимы;

-соблюдать в практике речевого общения основные морфологические

нормы русского литературного языка;

-понимать и интерпретировать читаемый текст;

-определять его основную тему, важнейшие мысли;

-оценивать позицию автора, на этой основе формировать замысел собственного высказывания, определять его основную мысль;

-выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи;

-отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи;

-соблюдать нормы литературного языка , в том числе орфографические и пунктуационные;

-проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических текстов;

-определять грамматическую основу предложения;

-проводить синтаксический анализ простого и сложного предложений;

-проводить лексический анализ слов;

-применять орфографические правила в практике;

-соблюдать в практике речевого общения основные орфографические нормы русского литературного языка;

Задача курса:

- свободное владение орфографией.

Цели курса:

- повышение орфографической грамотности, культуры письменной речи;

- повторение, обобщение, систематизация знаний по разделу «Орфография»,

который вызывает у учащихся затруднения в ходе подготовки к ВОУД,

ЕНТ.

Реализация данной программы предусматривает использование личностно – ориентированного обучения, признающего учащегося главной фигурой образовательного процесса.

Основные организационные этапы вовлечения учащихся в деятельность: индивидуальная работа, тестовые задания, тренировочные упражнения, практикум, работа со словарями.

В ходе изучения данного курса дети должны уметь:

- осуществлять самоконтроль и самоанализ при написании орфограмм;

- конспектировать звучащую речь.

В ходе изучения данного курса дети должны знать:

- правила по орфографии;

- изученные орфограммы.

Прогнозируемый результат:

- безошибочное применение того или иного правила;

- овладение видами речевой деятельности;

- удачное применение полученных знаний и умений в практической

деятельности.

Календарно - тематический план

| № | Содержание работы | Количество часов | Дата |

| 1 | Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы русской орфографии. | 1 |

|

| 2 | Коварные словарные слова. | 1 |

|

| 3-4 | Словари – наши главные помощники. | 2 |

|

| 5 | Орфограмма. | 1 |

|

| 6 | Проверь себя. Тест. | 1 |

|

| 7 | Орфография. | 1 |

|

| 8 | Буквы О-А в корнях ЛАГ-ЛОЖ. | 1 |

|

| 9 | Звонкие и глухие «двойняшки». | 1 |

|

| 10 | Буквы А-О в корнях РАСТ-РАЩ- РОС. | 1 |

|

| 11 | Не с существительными. | 1 |

|

| 12 | Соединительные гласные О-Е в сложных словах. | 1 |

|

| 13 | Мягкий знак после шипящих на конце наречий. | 1 |

|

| 14 | Состав слова . | 1 |

|

| 15 | Орфограммы в окончаниях слов. | 1 |

|

| 16-17 | Морфемы в слове. Орфограммы в приставках. | 2 |

|

| 18 | Орфография. Орфограммы корня. | 1 |

|

| 19-20 | Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. | 2 |

|

| 21 | Орфография. Орфограммы корня. | 1 |

|

| 22 | Как справиться со сложными словами. | 1 |

|

| 23 | Словообразование. Орфография. | 1 |

|

| 24 | Словообразование. Орфография. | 1 |

|

| 25 | Фонетика и орфография. | 1 |

|

| 26 | Фонетика и орфография. | 1 |

|

| 27 | Орфография – это система правил, которые устанавливают единообразие в написании слов. | 1 |

|

| 28 | Слитное, раздельное и дефисное написание слов. | 1 |

|

| 29 | Состав слова. Словообразование. Орфография. | 1 |

|

| 30 | Орфография. | 1 |

|

| 31 | Орфография. | 1 |

|

| 32 | Принципы орфографии. | 1 |

|

| 33 | Принципы орфографии. | 1 |

|

| 34 | Решение орфографических задач. | 1 |

|

Литература

1. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М., Просвещение, 1982г.

2. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. – М., «Высшая школа», 1987г.

3. Виноградов В.В. Русский язык. – М., «Высшая школа», 1986г.

4. Русский язык. Лексика. Фонетика. Словообразование (для подготовительных отделений вузов). – М., «Высшая школа», 1986 г.

5. Энциклопедический словарь юного филолога. – М., 1984г.

Урок №1

Тема: Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы русской орфографии.

Цели урока: Развитие умений находить по изученным признакам орфограмму - букву, после букв ж и ш выделять звуки, которые помогают обнаружить в слове эту орфограмму, и подчёркивать орфограмму одной чертой.

Задачи урока: Формировать практические навыки правильного написания буквы И после шипящих;

- способствовать формированию умения сравнивать, обобщать, анализировать;

-развивать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

Ход урока:

Вступительное слово к обучающимся (о настроении учеников, пожелание успеха на уроке).

Откройте тетрадь.

– Что надо записать?

– Какую запись должны сделать дальше?

– Напишите слова «Классная работа».

ЩЧ//ЖШ

- Что общего между этими буквами?

- Это буквы, которые обозначают согласные звуки, шипящие, имеют опасное написание гласных звуков

Карандаши, снежинка, мыши, дыши, кошка, ужи, дружит, лужи.

Подводится итог: кто больше; кто запомнил порядок.

Учитель предлагает просмотр диалога персонажей по введению понятия орфограмма.

Учитель снова открывает слова на доске.

– Какое слово лишнее в этом ряду слов?

Почему?

– Какое здесь есть опасное место?

– Что же такое опасное место? Почему оно так называется?

– Есть особое слово для такого опасного места – орфограмма.

– Это и будет темой сегодняшнего урока (вспомните название раздела).

– Сформулируйте цель и задачи урока.

– Что мы сейчас делали?

– Прочитайте слова, написанные на доске:

Пружина, живёт, уши, пушистый.

– Поставьте ударение.

– Найдите и подчеркните места в словах, где возможно выбрать разные буквы для обозначения звука (или другие буквы вместо тех, которые записаны).

– Произнесите эти слова. Что вы слышите в этом месте?

– Сделайте вывод на основе наблюдений: что мы слышим и какие буквы могли бы выбрать в этом месте, если бы написание нам было неизвестно.

Но мы выбираем какую - то одну букву – букву и, а не ы.

- Почему?

– Сделайте 2 - й вывод: что помогает выбрать букву в слове?

- Это и есть орфограмма. В переводе с греческого языка орфо – это «правильно». То есть орфограмма – это правильное написание.

– Прочитайте определение орфограммы в учебнике и сравните с выводами, которые вы сделали при наблюдении над словами, записанными на доске.

– Как определить, что перед вами орфограмма?

– Как она подчёркивается?

– Что вы так уже подчёркивали?

– С сегодняшнего урока мы будем использовать другое слово для названия опасного места – орфограмма.

– А что подчёркивается двумя чертами?

– Спишите и найдите орфограммы: Моржи жили в море.

Вырабатывается алгоритм рассуждения по поиску орфограммы.

– Подчеркните орфограммы. Как вы их подчеркнёте?

На доске подчёркивает учитель.

– А есть ли в этих словах то, что помогает выбрать какое - то одно написание из нескольких возможных?

- В каких словах сразу есть подсказка?

– Как нужно подчеркнуть то, что помогает нам выбрать, объясняет написание?

– Что же будет являться сигналом – будь осторожен, дальше опасность, есть орфограмма?

- Только ли ж – сигнал опасности?

– Прочитайте рассуждение после определения орфограммы и правило написания жи - ши.

– Какая буква будет орфограммой?

– Какие буквы – сигнал опасности и одновременно объяснение для написания?

– Ещё раз прочитайте правило. Найдите в нём орфограмму, сигнал опасности и объяснение.

Есть ещё одно понятие – орфография, у этого слова два значения: сами правила и раздел науки о языке.

– Прочитайте статью из толкового словаря.

– Что узнали нового?

Работа по учебнику.

Вырабатывается алгоритм:

1)Прочитай слово и образуй другое по образцу. П.

- Чем отличаются эти слова?

2) Найди сигнал опасности.

3) Послушай, что слышишь?

4) Вспомни правило, какую букву нужно писать.

5) Обозначь орфограмму и буквы, которые помогли тебе правильно написать слово.

– Что мы сейчас делали?

– Какие умения формировали?

Итог урока. Д/з.

Урок №2

Тема: Коварные словарные слова.

Цели: формировать понимание того, что слова с непроверяемыми написаниями нужно запоминать, учить работать со словарём, совершенствовать умение применять на практике правила правописания безударных гласных и парных согласных.

Ход урока:

1.Организационный момент.

– Проверьте свою готовность к уроку. На партах у вас должны лежать учебник, орфографический словарик, рабочая тетрадь, дневник .

2.Актуализация знаний.

– Ответьте на вопросы, которые вам задаст ученик нашего класса. Сначала назовите слово целиком, а затем проговорите его по слогам. (Ученик выходит к доске и начинает словарную разминку.)

– Ребёнок женского пола. (Девочка.)

– Огородное растение, растущее кочаном. (Капуста.)

– Крупное рогатое домашнее животное. (Корова.)

– Сильный холод. (Мороз.)

– Маленькая городская птица, забияка и воришка. (Воробей.)

– Дикое животное с длинными ушами. (Заяц.)

– Чем похожи все слова ответы? (Это всё словарные слова.)

– Какие слова называют словарными? (Это слова с непроверяемыми написаниями, их следует запомнить или проверить написание по словарю.)

– Тема урока – словарные слова.

– Как вы думаете, почему целый урок будет посвящён этой теме? (Потому, что словарных слов в русском языке очень много и писать их надо правильно.)

– А какие знания необходимы, чтобы быстро найти нужное слово в словаре? (Нужно знать русский алфавит.)

– Расскажите алфавит по цепочке.

– Задайте друг другу вопросы, чтобы проверить, насколько качественно знают алфавит все ученики класса. (Какая буква стоит перед буквой…, после буквы…, между буквами…?).

Ястреб, пятнистый, ребята. (Во всех словах встретилась буква я.)

– Расскажите про букву я. (Буква я - йотированная гласная, обозначает два звука, если стоит в начале слова, после гласного, после букв ь и ъ. Обозначает мягкость согласного звука, если стоит после согласного.)

– Напишите слова с буквой я.

– Какая орфограмма в первом слове? Как проверить парный согласный?

(Парные звуки можно проверить

С помощью звуков других.

Если вы рядом поставите гласный –

Чётко услышите их.)

– Какая орфограмма во втором слове? Как проверить безударную гласную?

(Безударный гласный –

Стоп! Писать опасно.

Чтоб развеять все сомненья

Гласный ставь под ударенье.)

– Что вы можете сказать про слово «ребята»? (Это слово словарное. Его написание надо запомнить.)

Объяснение нового материала.

– Сегодня на уроке я познакомлю вас с новыми словарными словами, а ваша задача запомнить их правильное написание. Послушайте загадку:

Если б не было его,

не сказал бы ничего.

– Что это? (Это язык.)

– Как же правильно пишется это слово? (Чтобы это узнать, надо посмотреть в словарь.)

– В какой словарь будете смотреть сначала? (В словарь в конце учебника.)

– Проговорите правильное написание этого слова по слогам. Запишите его.

– Поставьте в слове знак ударения, найдите орфограммы. (Безударная гласная я, её надо запомнить. Парный согласный к, проверочное слово «языки».)

– Подумайте, какое значение имеет слово «язык»? (Язык – орган вкуса в полости рта. Язык – металлический стержень у колокола. Язык пламени. Русский язык, иностранный язык, как средство общения людей. Язык – пленный, которого привели из разведки солдаты.)

– Что же это за слово? (Это многозначное слово.)

– Какие слова в русском языке называются многозначными? (Слова, у которых несколько разных значений.)

– Прочитайте слова, записанные на доске. Объясните пропущенные орфограммы.

языки пламя сухие др…ва л…зали к…стёр в

(Дрова – безударная гласная о, проверочное слово «много дров». Лизали – безударная гласная и Проверочное слово «лижет». Костёр – безударная гласная, проверочное слово подобрать нельзя, надо искать слово в словаре. В словаре учебника этого слова нет, надо посмотреть в орфографическом словарике школьника. Слово «костёр» пишется с безударной гласной о.)

– Составьте предложение с новым словарным словом, используя и те слова, которые записаны на доске. (Языки пламени лизали в костре сухие дрова.)

– Запишите предложение, подчеркните главные члены предложения, обозначьте известные части речи.

Физкультминутка.

Продолжение объяснения нового материала.

– Прочитайте словосочетания, записанные на доске. Объясните их значение. Когда так говорят?

Держать язык за зубами, язык проглотишь, как корова языком слизала.

(Молчать, не болтать, не говорить лишнего. Очень вкусно. Что-то быстро и бесследно исчезло.)

– Что это за словосочетания? (Это фразеологизмы.)

– Что такое фразеологизмы? (Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, которые служат для более яркого и образного выражения наших мыслей.)

– Запишите фразеологизм, в котором есть словарное слово, изученное ранее.

– С каким словарным словом вы выписали фразеологизм? (Со словом «корова».)

– Какие ещё словарные слова – названия животных вам знакомы? (Слова «ворона», «воробей», «сорока», «петух», «собака», «заяц».)

– Напишите в тетради названия детёнышей этих животных. При необходимости пользуйтесь словарями.

– Какие слова вы написали? (Воронёнок, воробьёнок, цыплёнок, телёнок, щенок, зайчонок.)

– Какое слово не нашли? (Нет слова «сорочонок».)

– Верно. Такого слова нет. Его употребляют только писатели в литературных произведениях.

– Сверьте правильность написания слов с их написанием на доске.

– А теперь познакомимся ещё с одним словарным словом – названием животного. Прочитайте загадку на доске.

В…л…кан в л…су ж…вёт,

Ест м…лину, любит мё….

(Великан в лесу живёт,

Ест малину, любит мёд.)

– Кто это? (Это медведь.)

– Как правильно пишется это слово? (Надо проверить по словарю.)

– Запишите это слово. Поставьте в слове знак ударения, найдите орфограммы. (Безударная гласная е, её надо запомнить, парный согласный д, проверочное слово «медведи», ь – показатель мягкости.)

– При проверке первой безударной гласной слово-помощник – «мёд». Медведь – мёд ведающий – знающий, где есть мёд.

– Подготовимся к письму по памяти загадки про медведя. Объясните написание пропущенных букв. («В лесу» - безударная гласная е, проверочное слово «лес». Слова «хозяин», «кабинет», «берлога» - словарные. Их написание надо проверить по словарю.)

– Учим загадку.

– Запишите эту загадку по памяти. Проверьте правильность друг у друга.

Закрепление изученного материала.

– Прочитайте текст на карточке.

Жили две сестры, очень ( ) похожие друг на друга. Однажды они проснулись рано ( ) и отправились в лес за ягодами. Зашли они далеко в чащу и вплотную ( ) столкнулись с медведицей, рядом с которой резвился медвежонок. Девочки испугались и быстро ( ) понеслись к дому. Так и вернулись они домой ни с чем ( ).

– Как его можно озаглавить? (Встреча в лесу, неожиданная встреча.)

– Что это за текст? Почему вы так считаете? (Это текст-повествование. В нём рассказывается о девочках, которые встретились в лесу с медведицей и медвежонком.)

– Какие слова, родственные словарному слову «медведь» в тексте встретились? (Слова «медведица» и «медвежонок».)

– Проговорите по слогам правильное написание этих слов.

– Из справочного материала выберите фразеологизмы, которыми можно заменить подчёркнутые слова, номера фразеологизмов вставьте в скобки.

Справочный материал:

нос к носу

как две капли воды

что есть духу

с пустыми руками

ни свет, ни заря

– Прочитайте текст, который получился. Стал ли он более ярким?

Девочки не зря испугались. Медведицы – отличные мамы, они ревностно защищают своих детёнышей. Если заподозрят, что медвежонку кто-то угрожает, могут напасть на обидчика.

– Давайте посмотрим небольшой фрагмент из жизни медведей – очень интересных животных

Итог урока.

– Какие же слова в русском языке называются словарными? (Это слова с непроверяемыми написаниями, их следует запомнить или проверить написание по словарю.)

– Какой верный помощник у вас есть, если встретится слово, в котором орфограмму проверить нельзя? (Это орфографический словарь.)

– В заключение урока послушайте стихотворение, которое подготовил ученик класса.

Есть волшебная страна,

Что распахнута пред вами,

Та, которая словами,

Как людьми населена.

Правит ими государь

По прозванию Словарь

И относится он к ним

Словно к подданным своим.

Утверждать ему не ново,

Как писать какое слово,

Как писать и как читать,

Как с другими сочетать.

Урок№3-4

Тема: Словари–наши главные помощники.

Цель урока:

1. Учить детей пользоваться разными словарём как помощником в углублении знаний по предмету.

2. Развивать у учащихся интерес к предмету, что в значительной степени является гарантией успеха в работе над повышением культуры речи учащихся.

3. Расширить кругозор учащихся о словарях русского языка и о их возможностях.

Эпиграф:

«Словарь – это целый мир, расположенный в алфавитном порядке. Здесь мысли, радости, труды, горести наших предков и наши собственные. Подумайте, что все собранные вместе слова – дело плоти, крови и души родины и человечества». (Анатоль Франс.)

Выставка словарей.

Толковый словарь русского языка Ожегова.

Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля.

Словарь синонимов.

Словарь антонимов.

Словообразовательный словарь.

Этимологический словарь.

Орфографический словарь.

Словарь афоризмов.

Ход урока.

На съезд Слов от русского языка мы с вами должны отправить делегата – самое достойное слово, на котором «мир стоит», которое «сверкает ярче солнца», «в огне не горит, в воде не тонет», «суда не боится», «с ложью не дружит», «всегда живет с хорошими людьми». Что это за слово? Да, действительно, это слово правда. Уважаемые Словари, сейчас каждый из

вас должен рассказать все, что он знает о слове правда. Итак, все о слове правда.

Дальше следуют выступления учащихся от имени словарей, направляемые и координируемые учителем.

Толковый словарь. Правда – это слово многозначное. Каковы же его основные значения?

1. То, что соответствует действительности, истина (Правду говорит).

2. То, что исполнено истины; правдивость (Люблю тебя за правду).

3. Справедливость, порядок, основанный на справедливости (Нам правду не найти).

4. В составе средневековых названий сводов законов (Русская Правда).

5. В значении наречия: «верно, справедливо, в самом деле».

6. В значении вводного слова: «действительно, в самом деле».

7. В значении уступительного союза хотя.

Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля. Кроме толкования значения слов словарь Даля включает в себя 30 тысяч пословиц. Среди них есть огромное количество пословиц и со словом правда. Вот некоторые из них.

Без правды жить легче, да помирать тяжело. Над правдой не мудруй. От правды отстать – куда пристать. Правда сама себя очистит. У Бога правда одна. Правда – свет разума. Все минется – одна правда останется. Доброе дело – правду говорить смело. Дело знай, а правду помни. Кто правдой живет, тот добро наживет. Правда со дна моря выносит. Правда что шило: в мешке не утаишь. Не то все правда, что говорится. Не ищи правду в других, коли в тебе ее нет.

Русская пословица гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». О друзьях слова правда нам может поведать Словарь синонимов.

Словарь синонимов. Синонимом слова правда является слова истина. Но синонимы являются синонимами только до тех пор, пока они находятся в словаре. «В контексте живой речи нельзя найти ни одного положения, в котором было бы все равно, как сказать: конь или лошадь, ребенок или дитя, дорога или путь» (Т. Г. Винокур). То же самое можно сказать и о словах правда и истина. Вот послушайте, что об этом говорит М. Пришвин: «Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте, к истине человек движется. Правды надо держаться, истину надо искать».

- Случается, что и враг даст полезный совет. С врагами, противниками слова правда познакомит нас. Словарь антонимов.

Словарь антонимов. Антонимы – это слова с противоположными значениями. Правда – ложь, правда – неправда, правда – обман, правда – вранье (разг.), правда – кривда(народно-поэт.).

Антонимы являются сильным художественным средством. Они оживляют речь, делают ее нагляднее, выразительнее, образнее. Вот почему многие мастера художественного слова часто прибегают к этому выразительному средству для создания контраста:

У кривды тысяча дорог,

У правды лишь одна.

Она порой полна тревог

И горечи полна.

(А. Кешоков).

На противопоставлении антонимов построены многие пословицы:

Лучше горькая правда, чем утешительная ложь; Маленькая правда победит большую неправду; Правда с обманом рука об руку не ходят.

Ведущий. Чтобы о слове истинную правду узнать, надо его по косточкам разобрать, с родней его познакомиться до седьмого колена. Сделать это нам поможет Словообразовательный словарь.

Словообразовательный словарь. Слово правда непроизводное, оно состоит из корня правд- и окончания -а. Но родственников оно имеет великое множество. Его словообразовательное гнездо включает около 40 слов: правдивый, правдиво, неправдиво, неправдивый, неправдивость, полуправдивый, правдашний, по-правдашнему, вправду, взаправду, заправдашний, правдолюб, взаправдашний, неправда, правдоискатель, правдоискательство, правдолюбец, правдоносец, правдоподобный, правдоподобие, неправдоподобный, правдоподобность и др.

- Ну, уж если вы хотите узнать всю подноготную правду о слове, то нельзя обойти вопрос о происхождении его: где и когда появилось слово, из каких частей и по какому способу образовалось, какое значение оно имело в далеком прошлом, как изменялось его значение. Ответить на этот вопрос мы просим Этимологический словарь.

Этимологический словарь. Этимология – это наука о происхождении слова, его первоначальном значении (этмос – «истина»). Слово правда общеславянское по происхождению, образовано от слова правдивый (истинный) с помощью суффикса -вд-. Словоправдивый, в свою очередь, образовано с помощью суффикса –в- от исчезнувшего в качестве самостоятельного слова -пра-. Первичное значение этого слова было «такой, какой должен быть».

Что же получается? Оказывается, в далеком прошлом слово правда состояло в близком родстве с такими словами, как справедливый, праведник, оправдать, правило и исправить.

Ведущий. Кто еще хочет выступить? Какие вы помните фразеологические обороты со словом правда? (Верой и правдой служить; всеми правдами и неправдами; по правде говоря; в ногах правды нет; смотреть правде в глаза; что правда, то правда; подлинная правда и др.)

- А почему молчит Орфографический словарь?

Орфографический словарь. Перефразируя народную пословицу «Правдивое слово не требует поручителя», скажу: «Слово правда не требует справки в орфографическом словаре»: оно пишется так, как слышится. А вот многие родственники (однокоренные слова) слова правда содержат в своем составе орфограммы.

Назовите такие слова, вспомните их правописание.

- Поступила записка. Слова просят Афоризмы.

Афоризмы. Энциклопедия определяет афоризм как мысль, выраженную в лаконичной, отточенной и яркой форме и получившую характер самостоятельно существующего изречения. Авторы афоризмов – писатели, философы, политики, просветители. Вот несколько примеров.

1) Когда сомневаетесь, говорите правду. (М. Твен). 2) Степень правдивости человека есть указатель степени его нравственного совершенства. (Л. Толстой).

Вторая часть занятия – работа со словарями.

Они используются как справочные пособия. При достаточном количестве словаре они должны быть у каждого ученика или на каждой парте. Если учитель может принести на урок всего один экземпляр словаря, справки дает справочное бюро, обязанности которого ученики выполняют по очереди.

Задания даются в игровой форме. Можно организовать соревнование по рядам (или создать команды). Это оживляет работу, повышает интерес к ней.

1. Игра «Справочное бюро».

Выбери слово, соответствующее лексическому значению.

Колорит, компонент, комфорт, компромисс («составная часть чего-либо»).

Констатировать, конспирировать, конкурировать, консолидировать(«сплотить кого-либо для усиления деятельности»).

2. Игра «Следствие ведут знатоки».

Определи, в каких значениях употребляются в тексте слово угол.

«Хочется перечислить несколько наиболее острых углов, куда меня загоняли. Мать говорила «Марш в угол!» Я шел, становился и думал. После войны я снимал углы, в самые худшие годы. Угол зрения. В этот угол меня загоняли неоднократно. Вдруг в углу газеты, обычно в правом верхнем, мне приписывали угол зрения, не совпадающий с прямым и верным» (Б. Слуцкий).

3. Игра «Эрудит».

Раскрой значение выделенных слов.

Как музыка звучат сейчас полузабытые слова – милосердие, благодеяние, покаяние, достоинство, совесть (В. Г. Костомаров).

4. Игра «Эстафета».

Напишите правильно.

Стюарде..а, гри..аса, инте..генция, а..ликация, су..огат, га..ерея, а..улировать, ко..ерсант, а..алогия, ветер..нар, м..лиорация.

5. Игра «Диктор».

Расставь ударения, произнеси правильно.

Агент, баловать, диспансер, камбала, ломоть, ракушка, хаос, цемент, щавель, договор, тефтели, партер, револьвер.

6. Игра «Кто больше».

Подбери синонимы к словам грустить, известить, пугаться, есть.

При подведении итогов учитывается не только правильность ответов, но и быстрота работы со словарями. В заключение можно использовать одно из стихотворений о словарях С. Маршака. А. Тарковского, Я. Козловского.

В качестве домашнего задания детям можно предложить составить один из несуществующих словарей (объемом 15 – 30 слов).

Тематика словарей может быть самая разнообразная:

1) космический словарь

2) словарь моих любимых слов

3) словарь самых главных (важных) слов

4) спортивный словарь

5) школьный словарь

6) словарь добрых слов

7) словарь вежливых слов.

Урок №5

Тема урока : Орфограмма.

Цели урока : вспомнить, что называется орфограммой; повторить опознавательные признаки орфограмм; тренировать в разборе слов по составу.

Ход урока

I. Проверка домашнего задания.

В о п р о с ы:

– Что называется окончанием, приставкой, корнем, суффиксом? основой слова?

– Что значит «однокоренные слова»?

– Подберите однокоренные слова к заданным или приведите свои примеры.

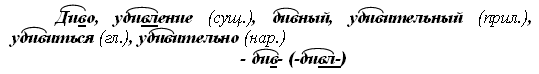

Взгляд, огонь, удивляться, прилететь, чистый.

Работу можно провести устно или письменно.

II. Словарно-орфографическая работа.

III. К заданным схемам подберите слова.

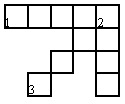

![]()

В о п р о с. К какой из заданных схем невозможно подобрать слово? Почему?

IV. Разберите слова по составу. Подумайте, в каких из частей слова встречаются орфограммы?

Побег, придорожный, камыш, речка, убыль.

V. Знакомство с теоретическими сведениями (с. 13, упр. 23, 24; с. 14, упр. 25, 26).

VI. Определение орфограмм в корне.

Текст записан на доске.

Задание. Спишите, подчеркивая одной чертой только буквы-орфограммы.

Много по осени грибов уродилось. Да какие молодцы – один другого краше!

Под темными елками деды-боровики стоят. У них кафтаны белые, на головах – шляпы богатые: снизу зеленого бархата, сверху – коричневого. Загляденье!

Под светлыми осинами отцы-подосиновики стоят. Все в мохнатых серых курточках, на головах красные шапочки. Тоже красота!

Домашнее задание: упражнение 27, § 7, материал прочитать.

Урок №6

Тема урока : Проверь себя. Тест.

Цели: Проверка и контроль знаний.

Тест по теме «Орфография» №1.

1. Укажите слово, в котором пишется -нн-:

1. глиня…ый 2. серебря…ый 3. огне…ый 4. ветре…ый.

2. Укажите слово, в котором пишется -и-:

1. пр...рвать 2. пр…землиться 3.пр…скучный 4. пр…зирать(опасность).

3. Укажите слово, в котором пишется ы:

1. раз…скать 2. сверх…нтересный 3. дез…нформация 4.по…грать.

4. Укажите слово, в котором пишется з:

1. ра..жать 2. во…хищаться 3. ра…свет 4. и…чезнуть.

5. Отметьте слово, в котором пишется а:

1. п…дбежать 2. з…стройка 3. д…казать 4. п…крутить.

6. Отметьте слово, в котором пишется е:

1. на собрани… 2. у речк… 3. на опушк… 4. у молодёж…

7. Отметьте слово, в котором пишется и:

1. пиш..шь 2. лета…т 3. расстила…тся 4. ненавид…т.

8. Отметьте слово, в котором пишется о:

1. уг..рный 2. прик..сновение 3. прор.. стают 4. прил…гательное.

9. Укажите слово, которое пишется слитно:

1. (северо)запад 2. (пресно)водный

3. (пол)луны 4. (санкт)петербургский

10. Укажите слово, которое пишется через дефис:

1. (полу)круг 2. (средне)вековый 3.(земле)трясение 4. (пол)апельсина.

11. Укажите слово, которое пишется с не- раздельно:

1. (не)благополучный 2.(не)годование 3.(не)доумевать 4. (не)приходит.

12. Укажите слово, в котором пишется о:

1. ж…рдочка 2. ш..лковый 3. капюш…н 4. ч…рный.

13. Укажите слово, в котором пишется е:

1. за рубеж…м 2. пунц…вый 3. ландыш…вый 4. скворц…м.

14. Укажите слово, в котором пишется ё:

1. крыж…вник 2. ж…нглёр 3. ч…рточка 4. ш…колад.

15. Укажите слово, в котором пишется с:

1. в..бирается 2. бе…полезный 3. ра..борчивый 4. во…звание.

16. Укажите слово, в котором пишется -н-:

1. агитацио…ый 2. смоля…ой 3. утре….ий 4. стекля…ый.

17. Отметьте слово, в котором пишется а:

1. з…ренька 2. возг…ранние 3. прик…снуться 4. р…стительность.

18. Укажите слово, в котором пишется -е-:

1. разб…рать 2. подп…рает 3. выт…рла 4. зад…ралась.

19. Укажите слово, в котором пишется -е-:

1. пр…рода 2. пр…вилегия 3. пр…восходный 4. пр…дорожный.

20. Укажите слово, которое пишется с не- раздельно:

1. (не)смелый 2. (не)ряха 3. (не)здоровится 4. (не)горе, а радость.

Тест по теме «Орфография» №2.

1. Укажите слово, в котором пишется -нн-:

1. клюкве…ый 2. земля…ой 3. зелё…ый 4. льви…ый.

2. Укажите слово, в котором пишется -и-:

1. пр...забавный 2. пр…зидент 3. пр…винтить 4. пр…пятствие.

3. Укажите слово, в котором пишется ы:

1. вы…грать 2. сверх…скусный 3. без…мянный 4.за…нтересовать.

4. Укажите слово, в котором пишется з:

1. ра…следовать 2. во…мущаться 3. ра…цвет 4. и…сякнуть.

5. Отметьте слово, в котором пишется а:

1. н…ливать 2. п..дсказать 3. д…ставка 4. п…желать.

6. Отметьте слово, в котором пишется е:

1. по окрестност… 2. в искусств… 3. в печ… 4. у избушк…

7. Отметьте слово, в котором пишется и:

1. разговарива...шь 2. слыш…т 3. привлека…т 4. недоумева…т.

8. Отметьте слово, в котором пишется о:

1. отр…сль 2. з…рница 3. к…сательная 4. прил…жение.

9. Укажите слово, которое пишется слитно:

1. (кафе)мороженое 2. (пол)Франции

3. (дальне)восточный 4. (бледно)розовый

10. Укажите слово, которое пишется через дефис:

1. (пол)часа 2. (фабрично)заводской

3. (фото)выставка 4. (полу)месяц.

11. Укажите слово, которое пишется с не- раздельно:

1. (не)ряшливый 2. (не)уживётся

3. (не)внимательный 3. (не)погода.

12. Укажите слово, в котором пишется о:

1. ш…ссе 2. неч…тный 3. ж…сткий 4. ш…пот.

13. Укажите слово, в котором пишется е:

1. за границ…й 2. еж…вый 3. зайч…нок 4. пирож…к.

14. Укажите слово, в котором пишется ё:

1. зач…ркивать 2. ш…фёр 3. ш…рох 4. ш…в.

15. Укажите слово, в котором пишется с:

1. во…главить 2. бе…различный 3. …десь 4. и…точник.

16. Укажите слово, в котором пишется -н-:

1. деревя…ый 2. лимо…ый 3. багря…ый 4. безветре…ый.

17. Отметьте слово, в котором пишется а:

1. разг…реться 2. р…сток 3. предл…жение 4. з…ря.

18. Укажите слово, в котором пишется -е-:

1. зап..реть 2. расст…лать 3. выт…рала 4. уб…рать.

19. Укажите слово, в котором пишется -е-:

1. пр…мер 2. пр…митивный 3. пр…ветствовать 4. пр…красный.

20. Укажите слово, которое пишется с не- раздельно:

1. (не)брежный 2. (не)грустный, а весёлый 3. (не)льзя 4. (не)знакомец.

Урок №7

Тема урока: Орфография.

Цели урока:

1)проанализировать случаи чередования гласных о-а, и-е в корнях; повторение орфограмм с безударными гласными в корне, проверяемыми ударением, непроверяемыми ударением.

2) развивать речь, внимание, память, логическое мышление, умение обобщать, делать выводы. Развивать умение самоконтроля.

3) совершенствовать навыки этического межличностного общения, воспитывать бережное отношение к слову.

Оборудование: компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, презентация, учебник.

Формы работы: парная, индивидуальная, фронтальная.

Эпиграф к уроку:

Кто ничего не изучает,

Тот вечно хнычет и скучает.

Девиз: Повторяем то, что знаем,

Вспоминаем, что забыли.

Ход урока.

I.Организационный момент.

1.Сообщение цели урока.

2.Обобщить и закрепить знания по теме: «Орфография».

3.Закрепить орфографический навык правописания слов с безударными гласными в корне, проверяемыми ударением, непроверяемыми ударением; 4.Проанализировать случаи чередования гласных о-а, и-е в корнях.

5. Проверка домашнего задания (2учащихся).

Проверка знаний по орфоэпии. Работа у доски.

1)Расставить ударения в словах.

Свекла, километр, дефис, баловать, каталог, водопровод, кухонный, красивее, начата, тотчас, во время (разговора), созвонимся, молодежь, квартал, сливовый.

2)Синтаксический разбор предложения.

ПАЛЬБА МЕЖДУ ТЕМ НАРАСТАЛА И ПЯТНАДЦАТОГО ЧИСЛА УТРОМ НАПОМИНАЛА БЛИЗКУЮ КАНОНАДУ СО ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ СТОРОН.

А) Почему нет запятой перед И.

Б) Найдите слово, в котором звуков больше чем букв. БЛИЗКУЮ – 7 букв, 8 звуков. Ю обозначает два звука, т.к. стоит после гласного. Запишите сокращенную транскрипцию этого слова.

Актуализация знаний по теме.

Что вы можете сказать о словах: НАРАСТАЛА, НАПОМИНАЛА, КАНОНАДУ ? (два первых – глаголы, третье-существительное, глаголы женского рода, прошедшего времени); Во всех словах есть орфограммы корня.

- Какой раздел лингвистики изучает орфограммы? (Орфография).

-Что вы знаете об этом разделе?

-Какие орфограммы вы видите в словах?

Вы, наверное, поняли, что именно об этих орфограммах сегодня пойдет речь на уроке.

Давайте вспомним правила!

1-е слово с чередованием гласных о-а, 2-е с безударной гласной, проверяемой ударением. 3-е с безударной гласной непроверяемой ударением.(словарное слово).

Как вы думаете, что обозначает это слово? Работа с таблицей . Выполните задание. Поменяйтесь тетрадями с соседом и проверьте карандашом запись товарища, если есть ошибки подчеркните их. Еще раз проверьте себя по упражнению №30 в учебнике.

Найдите в первой колонке слово – исключение (отрасль).

Закрепление знаний. Самостоятельная работа.

Какие орфограммы мы сегодня вспоминали на уроке? (ответы).

Задание: У каждого на столе отрывки из текстов.

Ваша задача: выпишите слово из первого текста с чередующейся гласной в корне.

Из второго текста выпишите слова с проверяемой безударной гласной в корне.

Из третьего текста выпишите слово(а) с безударной непроверяемой гласной в корне. Читаем- проверяем.

Кто справится раньше дополнительное задание. ٭Найти в 1 предложении словосочетание, построенное на основе согласования.

Итог урока.

Вернёмся к началу урока.

1)Посмотрите внимательно и скажите, все ли цели выполнили.?

2)Не отошли в сторону от девиза?

3)А для чего мы повторяли? (С примерами этих орфограмм можем встретиться на экзаменах при выполнении заданий части В).

9.Выставление оценок.

10.Домашнее задание .

Урок №8

Тема урока: Буквы О-А в корнях ЛАГ-ЛОЖ.

Цель: познакомить учащихся с правилом выбора О-А в корнях с

чередующимися гласными; развивать орфографическую зоркость, монологическую речь;

формировать умение владеть способом выбора О-А в корнях ЛАГ-ЛОЖ;

закрепить правописание согласных З-С на конце приставок;

Ход урока

1.Организационный момент.

2.Проверка домашнего задания: упр.418 стр.175

3.Актуализация опорных знаний:

а) Синтаксическая пятиминутка

Задание: Расставить знаки препинания, вставить пропущенные буквы,

подчеркнуть грамматическую основу, дать характеристику предложения,

составить схему.

Лёг(х)кий в...терок играет с...ребристыми листоч...ками ивы и они

слег(х)ка др...жат от этого.

б) Картинный словарь:

ученик, деревья, телевизор, корзинки, морковь, яблоко, картина,

туристы, капуста, велосипед

в) Объяснительный диктант

Ласковым словом и камень растоп...шь.

Бе...порядочный человек не проживёт в добре век.

Бе...донную боч...ку в...дой не наполниш...

Мальчику хотелось ра...просить его о многом.

4.Сообщение темы и цели урока.

5.Усвоение нового материала.

а) предлаГать-предлоЖить

прилаГать-прилоЖить

б) Работа по таблице

в) Рубрика « Возьмите на заметку»

6.Закрепление новых знаний и способов действий

а) Работа с учебником: вып. упр. 419, 420 стр. 176

б) Орфографический диктант.

Изл...гать содержание, пол...гаться на друзей, предл...гать решение,

прил...гать усилия, простое предл...жение, пол...жение дел,

распол...житься на отдых, возл...гать на помощников

в) Переносная доска

Разобрать слово по составу: РАСПОЛОЖИТЬСЯ

г) )Игра «Составь слово»

Для составления нового слова необходимо:

- у слова ПРЕДУТРЕННИЙ взять приставку

- у слова ПОГОВОРИТЬ-приставку

- у слова СЛАГАЕМОЕ- корень

- у слова РЕШАТЬ- суффикс

- ПИСАЛ-суффикс

- СОБИРАЛА- окончание

7.Коррекция знаний и способов действий.

а) Самостоятельная работа

Задание: Вставить пропущенные буквы, объясняя орфограммы

графически.

Л...жится (на) п...ля туман.

Мы предл...жили провести слёт туристов на б...регу реки.

Р...бята ра...пол...жились у костра и с насл...ждением ели печёную

картошку. Изл...жите содержание параграфа учебника.

б) Работа с текстом: « Сказка о корнях ЛАГ и ЛОЖ»

За три девять земель, в царстве Русского языка жила-была гордая и

красивая царевна-Грамматика. Прислуживали ей два брата-ЛАГ и ЛОЖ.

И она никак не могла их отличить: уж очень они были похожи друг на

друга, особенно в окружении других слуг: гласных и согласных.

Много ли, мало ли прошло времени, скоро сказка сказывается, да не

скоро дело делается, но не выдержала царица, кликнула клич по всему

царству Русского языка:

- Кто научит меня различать моих верных слуг- братьев ЛАГ и ЛОЖ,

того награжу по- царски!

Со всех земель невиданного царства-государства съехались гласные,

согласные, ударения, суффиксы, корни, приставки.

Первым вызвалось ударение. Оно подпрыгнуло, но не удалось ему

допрыгнуть до братьев. Гласные вовсе не стали пробовать, слишком

сложной оказалась им эта задача. А вот две сестрицы согласные Г и Ж

оказались самыми шустрыми, слишком уж понравились им братья.

Согласная Г быстро подскочила к брату ЛАГ, а её сестрица- к братцу

ЛОЖ. Да так и остались навсегда с ними.

С тех пор как увидит царица Грамматика согласную Г, то уже знает, что

где-то рядом обязательно будет братец ЛАГ, а если сестрицу Ж- то

братец ЛОЖ.

Решила царица Грамматика обвенчать похожих братьев с согласными Г

и Ж. Стали свадьбу справлять да пир пировать. На той свадьбе и я был,

мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало; ел я капусту, а в брюхе-то

пусто. Дали мне колпак, стали со двора толкать; дали мне шлык, а я в

подворотню шмыг! Вот и сказка вся, боле врать нельзя!

Выразительно прочитайте текст и ответьте на вопросы

– В чём схожесть братьев ЛАГ и ЛОЖ?

– Кто откликнулся на просьбу царицы?

– Почему ударение не смогло помочь Грамматике?

– Кто помог? Как?

– Каково лексическое значение слов КОЛПАК, ШЛЫК,

ПОДВОРОТНЯ, ШМЫГ?

8.Информация о домашнем задании.

9. Подведение итогов и оценивание учащихся. Рефлексия.

Урок №9

Тема: Звонкие и глухие «двойняшки».

Цели:

- различать гласные и согласные звуки;

- владеть приёмами проверки согласных фонем в слабой и сильной позиции.

1. Организационный момент.

- Отгадайте загадку:

Его не видно,

В руки не взять,

Но зато слышно (звук)

Самопроверка.

Тысячи разных звуков окружают человека: шелест травы, завывание ветра, журчание ручейка, пение птиц, музыка. Едва проснувшись утром, мы слышим, как тикают часы, плещется вода в умывальнике, мама гремит посудой на кухне. Но вот она заходит в комнату, и мы слышим: “Вставай, уже пора в школу!”

Как называются эти последние звуки? (Это звуки речи).

Чем они отличаются от всех остальных звуков? (Из них можно составить слова, предложения – они несут информацию).

2.Повторение.

И сколько вообще есть звуков?

Послушайте стихотворение и подумайте можно ли ответить на вопросы, заданные в нём?

Сколько на свете звуков?

Сколько в снегу – снежинок,

Сколько в одежде – дождинок,

Сколько в песке – песчинок.

Сколько звуков у речи?

Сколько струек у речки.

На эти вопросы, конечно, ответить нельзя. И звуков человеческой речи не пересчитаешь, так их много! С помощью точной аппаратуры установили, что даже у одного человека, когда он говорит, звуки бесконечно разные.

- Чем отличается звук от буквы?

- А знаете, ребята, чтобы составить несколько миллионов слов, сколько надо звуков?

- Как называется раздел науки о языке, изучающий звуки речи?

(Ответ: Раздел науки о языке, изучающий звуки речи, называется фонетикой.)

Итак, мы с вами изучаем раздел, в которой живут наши любимые звуки. Я приготовила для вас интересное задание. Вам нужно выбрать жителей страны Фонетика.

(Корень, соединительная гласная, звонкий, транскрипция, приставка, ударение, и/ы после ц, суффикс, о/ё после шипящих, звук, фонетика, окончание, корни с чередованием, согласный, основа, сонорный гласный) Проверка.

На какие группы делятся звуки речи?

(Ответ: Звуки речи делятся на согласные и гласные.)

Какие звуки являются гласными? (Звуки, состоящие только из голоса, называются гласными.)

Какие звуки являются согласными? (Звуки, стоящие из голоса и шума, называются согласными.)

3.Работа над новым материалом

Все согласные произносятся с некоторым шумом. Но этот шум выражен в разной степени.

Попробуйте произнести звук д . Затем звук т.

В каком случае слышен один шум? Правильно во 2 варианте.

Вывод:

Согласные звуки, состоящие из только из одного шума ( такие,

как т, к, с, ф, п, ш ) называются глухими согласными. А звуки, состоящие не только из шума, но и из голоса(такие, как б, в, г, д, ж, з ) называются звонкими согласными. Это правило нужно запомнить.

В этом правиле есть свои исключения. Исключения эти - согласные, которые не образовывают пары по звонкости/ глухости .Это, например, глухие согласные х, х, ц,ч, щ они глухие и у них нет звонкой пары. А также исключениями являются сонорные согласные - р, р, л, л, м, м, н, н, й, у них также не бывает пары по глухости/ звонкости. В этих согласных голос преобладает над шумом (звучные).- сонорные.

Теперь давайте посмотрим, как работает это правило на практике.

Озвончение и оглушение согласных.

|

| В жизни трудящихся звуков Разное может случиться. Могут они оказаться В слабой или сильной позиции. Гласные и согласные Бывают такие опасные: Звук очень ясно слышится, А буква другая пишется. Проникнув в тайны фонемы, Осилим эти проблемы. (А.Т. Арсирий) |

- Обозначение звонких и глухих согласных на письме.

Сравните, какой звук обозначает буква Д в словах САДЫ, САД и ПОСАДКА.

САДЫ САД ПОСАДКА

[сады] [сат] [пасатка]

Вывод: В русском языке звонкие согласные могут заменяться парными им глухими согласными на конце слова или перед глухим согласным. Этот процесс называется оглушением.

С глухими согласными в словах может происходить противоположное явление. В позиции перед звонкими согласными глухие согласные могут заменяться на парные звонкие, то есть озвончаться.

просить просьба

[прас , ит , ] [проз , ба]

Шалаш был рядом с домом.

[ж] [з]

| Вывод:- глухой согласный может заменяться парным звонким перед звонкими согласными. - Чтобы не ошибиться в правописании согласной, какое правило должны знать? Дети: (Чтобы не ошибиться в написании согласной в корне, нужно изменить слово или подобрать такое однокоренное слово, в которой после проверяемой согласной стоит гласная или согласные л, м, н, р н-р: дуб- бубы, круг- круглый).

упоминается в сказке? | |||||

Мы вооружились знаниями по фонетике. Давайте не будем терять ни минуты и скорее приступим к выполнению заданий.

Пословица.

Ум и здоровье дороже всего.

Прочитайте пословицу. Объясните смысл пословицы. Перепишите пословицу в тетради.

Внимание на экран! Подчеркните согласные.

Что можете сказать? (звонкие согласные) – охарактеризуйте согласные звуки.

Вывод: звуки бывают звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими.

Цель: Какие звуки создают образ тишины в стихотворении Никитина?

| Послушайте стихотворение поэта XIX века И.С. Никитина «Тихо ночь ложится». - Определите тему текста. (Ночная природа) - Какова на ваш взгляд его идея? (Показать красоту родной природы, её величие) |

|

|

| - Как автор относится к своей родине? (с любовью, с восхищением, как к живому существу) |

| Тихо ночь ложится Над рекой широкой, Светлые заливы Небо голубое Беззаботно спит. И. С. Никитин

|

- Какие изобразительно-выразительные средства помогают автору выразить свои чувства?

(Ночь ложится, луна глядится, небо глядит, село спит - олицетворения, зеркала озёр (метафора), небо голубое - эпитеты и др.)

- Какие звуки больше всего используются в словах для

передачи явлений природы? Придают стихотворной речи музыкальное, поэтическое звучание?

| (Для передачи таинственной тишины автор использует повтор шипящих, глухих согласных [с], [х]. В стихотворении много звуков [л’], [л]. Это сонорные звуки. Они делают речь музыкальной, плавной. Звуковое впечатление движения воздуха, облаков, состояния создаётся за счёт гласных [у], [и]) |

|

|

| - Стилистический приём, заключающийся в повторении определённых согласных звуков (или сочетаний звуков) в том или ином речевом отрезке, называется аллитерацией. |

1 вариант

1. На какие две группы делятся гласные?

А) Ударные и безударные;

Б) парные и непарные;

В) сильные и слабые

2.Отметь слова, в которых все согласные - глухие:

А ) писать, витрина, поклон;

Б ) капот(у машины), лошадь, кипит.

3.Укажите звонкие согласные:

[ в ]; [ д ]; [ ц ]; [ ж ]; [ щ ]; [ ч ].

4. Сколько букв в русском алфавите?

А) 31;

Б) 32;

В) 33

5. найди четвёртое лишнее слово.

А) Коробка;

Б) дуб;

В) пруд;

Г) молодьба.

2 вариант

1.На какие две группы делятся гласные?

А) Ударные и безударные;

Б) парные и непарные;

В) сильные и слабые

2.Отметь слова, в которых все согласные - звонкие:

А ) говорил, поил, мешал;

Б ) теснота, говор, повар.

3.Укажите глухие согласные: [ м ]; [ х ]; [ й ]; [ р ]; [ з ]; [б ].

4. Сколько звуков в речи?

А) 47; Б) 60; В) 42.

5. Найди четвёртое лишнее слово.

А) Мороз; Б) хоровод; В) варежка; Г) просьба.

«Хитрые вопросы»

- В каком слове сорок гласных? (сорока)

- В каких словах по сто согласных? (стол, стог, стон, стоп)

Цифровой диктант: 1- звонкий, 2- глухой.

Хоккей, волейбол, теннис, шашки, гимнастика, баскетбол, плавание, мотокросс, дзюдо.(2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1.)

Итог урока. Д/З.

Урок №10

Тема: Буквы А- О в корнях РАСТ-РАЩ- РОС.

Цель: Знать в каких случаях происходит чередование гласных А-О в

указанных корнях;

формировать умение распознавать слова с чередующимися гласными

А-О в корнях РАСТ-РАЩ-РОС;

закрепить правописание А-О в корнях ЛАГ-ЛОЖ; З-С на конце приставок;

развивать орфографическую зоркость, монологическую речь;

Ход урока.

1.Организационный момент

2. Актуализация опорных знаний

а) Синтаксическая пятиминутка « Составь предложение».

- Из предложения Туристический слёт проходил у подножья Аго-Дага

взять определение.

- Из предложения Лето ребята провели в палаточном лагере взять

существительное, обозначающее обстоятельство места, согласовав его

с прилагательным предыдущего предложения.

- Добавить сказуемое предложения Музей располагался недалеко от

станции

- Из предложения Прозвучала прекрасная мелодия вальса добавить

определение, выраженное прилагательным, согласовав его с

существительным В ЛЕСУ.

- Добавить обстоятельство места из предложения В окрестностях

города много оврагов.

- Из предложения Москва-место рождения Пушкина взять

существительное, выступающее в роли подлежащего, употребив его в

родительном падеже единственного числа.

б) Синтаксический разбор полученного предложения.

Туристический лагерь располагался в прекрасном лесу в окрестностях Москвы.

в) Разбор по составу слова.

РАСПОЛАГАЛСЯ

Проверка домашнего задания.

4.Сообщение темы и цели урока.

5.Усвоение новых знаний и способов действий.

а) Работа по таблице.

Ра и

Выра и

Ра ение

СТ

Выра енный

Взра ённый

Щ

Подросла

Выросли

Заросли

Водоросли

-раст- -ращ- - рос-

б) Рубрика « Возьмите на заметку»

6.Закрепление новых знаний и способов действий.

а) Работа по учебнику. Выполнение упр.

б) Объяснительный диктант

Листья р...стения, молодая пор...сль, р...сток розы, разр...стаются ветви,

отр...сль промышленности, морские водор...сли, выр...щивание

молодняка, зар...сли камыша.

в) Выборочный диктант (выписать слова с изученной орфограммой)

- Играйте же, дети, р...стите на воле.

- Три гордые пальмы высоко р...сли.

- Зар...сли кустарников образовали непроходимую чащу.

- Берег моря покрыт водор...слями.

Эти места удивляют богатой р...стительностью

7.Коррекция новых знаний и способов действий

Самостоятельная работа ( с помощью перфокарт)

р...сти выр...сла выр...стить

р...стительность отр...сль выр...щивать

отр...сти р...сток р...сли

зар...сла водор...сль выр...стать

р...сточек выр...с обр...стать

взр...стать подр...сти разр...стись

зар...сли выр...стать выр...щенный

подр...стать отр...сла обр...сла

8.Информация о домашнем задании.

9.Подведение итогов и оценивание учащихся.

Рефлексия.

Урок№11

Тема: Не с существительными.

Цель: познакомить учащихся с условиями слитного и раздельного

написания НЕ с существительными;

формировать умения различать НЕ - приставку, частицу, часть корня;

закрепить написание чередующихся гласных Е-И в корнях слов;

развивать орфографическую зоркость, монологическую речь.

Ход урока.

1.Организационный момент.

Проверка домашнего задания.

2.Актуализация опорных знаний.

а) Работа с перфокартами ( чередующиеся гласные Е-И)

ооб...ру нат...реть заб...раю

пост...лить выт...р заб...ру

раст...реть зап...раю подб...раю

нат...раю зад...рает бл...стящий

сд...ру разб...раю бл...стающий

бл...стеть расст...лаю ум...рать

забл...стать выд...ру зам...реть

уб...ру изб...рать соб...ратель

выб...раю приб...рёт выт...рать

б) Лексико-орфографическая работа:

Акварель, дискуссия, калейдоскоп, микрофон, пейзажист, престиж

в) Схематический диктант.( Знаки препинания не расставлены)

- Сентябрь (?) капризный месяц.

- Золотом и багрянцем украсил он рощи и дубравы и пелена туманов

застелила дали.

Сообщение темы и цели урока.

Усвоение новых знаний и способов действий.

а) Работа по таблице.

Усвоение новых знаний и способов действий.

| Слитно | Раздельно |

| непогода Не сомнение, доверие Недруг (враг) нелепость( без НЕ не употр.) Не счастье, а горе – б) |

|

в) Рубрика « Возьмите на заметку» стр. 95.

Закрепление новых знаний и способов действий.

а) Работа по учебнику. Выпол. упр. 237, 241

Коррекция знаний и способов действий ( работа над ошибками).

а) Самостоятельная работа по вариантам (упр. 243)

1-ый вариант-1-е предложение

2- ой авриант-3-е предложение

3-ий вариант- 4-е предложение

Подведение итогов и оценивание учащихся. Рефлексия.

Урок №12

Тема: Соединительные гласные О-Е в сложных словах.

Цель: знать опознавательные признаки написания гласных О-Е в

сложных словах; закрепить правописание слов с приставками ПРЕ-

ПРИ, развивать память, наблюдательность, сообразительность,

внимательность, орфографическую зоркость, монологическую речь

Ход урока.

1)Организационный момент.

Проверка домашнего задания.

2)Актуализация опорных знаний.

1) Фронтальный опрос.

- Назовите значимые части слов.

- Какими способами образуются новые слова? Приведите примеры.

- Назовите способы, при помощи которых образуются сложные слова.

2) Морфемный разбор следующих слов:

Грязеводолечебница, нефтегазопровод

-Чем связываются корни в сложных словах?

Сообщение темы и цели урока.

Усвоение новых знаний и способов действий.

А) Отгадать загадки:

Он с хоботом резиновым,

С желудком парусиновым,

А загудит его мотор

Глотает он и пыль и сор.

( Пылесос)

Хвостом пьёт, а клювом отдаёт.

( Водопровод)

Б) Разбор данных слов по составу

- Как связаны корни в данных словах?

в) Рубрика « Возьмите на заметку»

Закрепление новых знаний и способов действий.

а) Работа по учебнику

выпол. упр. 167

б) Занимательный материал: игра-путешествие.

Мы отправляемся в путешествие, чтобы собрать коллекцию сложных

слов. Поедем на поезде. Вот ваши билеты ( карточки со словами, в

которых пропущены соединительные гласные).

Выполните задание в билетике ( вставить правильно пропущенную

букву) и постарайтесь на нужной станции заменить билет на красный квадрат.

Станция «Аппетитная» (Слова на карточке)

Пищ...варение, карт...фелечистка, элекр...мясорубка, коф...молка,

сок...выжималка, скор...варка, овощ...резка, хлеб...резка

Станция «Природоведческая»

Солнц...пёк, лист...пад, снег...пад, лед...ход, земл...трясение

Станция «Географическая»

Мор...плавание, пут...шествие, корабл...крушение

Станция «Историческая»

Здесь нас ждёт замечательная встреча: Пётр Первый. Как много сделал

он для Отечества: строил корабли, города, одолел шведов на суше и на

море. Слова: корабл...крушение, полк...водец.

Применение знаний и способов действий.

а) Синтаксический разбор предложения. Знаки препинания не

расставлены.

Водостоки не успевали перехватить всю массу воды и она водопадами

сливалась по откосам.

б) Самостоятельная работа учащихся.

Задание: к выделенным словам подобрать антонимы.

Ленивый учение, серьёзный юноша, однообразные движения,

враждебное отношение.

Информация о домашнем задании:

Подведение итогов и оценивание учащихся. Рефлексия.

Урок № 13

Тема: Мягкий знак после шипящих на конце наречий.

Цель: познакомить учащихся с правилом употребления мягкого

знака на конце наречий;

закрепить написание мягкого знака с разными частями речи;

формировать умения определять данные орфограммы;

развивать орфографическую зоркость, монологическую речь

Ход урока.

1.Организационный момент.

Проверка домашнего задания.

2.Актуализация опорных знаний.

а) Лексический диктант.

- Раздел науки о языке, в котором изучаются правила написания слов

( орфография);

- Описание жизни (биография);

- Научное описание книг, статей, подборка названий книг, статей

(библиография).

б) Лексико - орфографическая работа:

Милосердие - готовность помочь кому-либо или простить кого-нибудь

из сострадания, человеколюбия (проявить милосердие,

милосердечный человек, милосердный поступок)

в) Словарь:

Досыта, неподалёку, на цыпочках, за границей, с налёту, вмиг, на

ходу, на дом, по совести, под силу, смолоду, на миг.

г) Работа на переносной доске.

Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы)

(по)дружески исправн...

(мало)помалу затемн...

когда (нибудь) снов...

(во)первых докрасн...

д) Орфографический диктант.

Помощ..., стереч..., спряч..., дремуч..., мяч..., много луж..., с плеч...,

стрич..., съеш...те

Сообщение темы и цели урока.

Усвоение новых знаний и способов действий.

а) работа по таблице стр. 103

б) Рубрика: « Возьмите на заметку»

Закрепление новых знаний и способов действий.

а) Работа по учебнику.

б) Творческая работа.

Задание: Заменить выделенные словосочетания наречиями на

шипящий.

Дверь открыта совсем (настежь)

Дорожки парка все покрыты листьями (сплошь)

Лошадь пустилась во весь опор (вскачь)

Больному стало невмоготу (невмочь)

Спортсмен упал на спину ( навзничь)

Коррекция знаний и способов действий ( работа над ошибками)

Объяснительный диктант.

Ветер подул с нестерпимой силой, снег наотмашь бил по глазам.

Митя порывисто вскочил и большими шагами зашагал прочь.

Детям крепко-накрепко было приказано не прикасаться к спичкам.

Направо от нас у самого озера шумел высокий бор, налево был дикий

невылазный болотный лес, переходящий в огромные болотные

пространства.

Информация о домашнем задании.

Подведение итогов и оценивание учащихся. Рефлексия.

Урок№14

Тема урока: СОСТАВ СЛОВА.

Цели: освежить знания учащихся о составе слова; вспомнить, что такое однокоренные, или родственные, слова; тренировать в разборе слов по составу.

Ход урока.

I. Проверка домашнего задания.

II. Словарно-орфографическая работа.

III. Знакомство с теоретическими сведениями учебника (с. 11, упр. 17, 18).

IV. Выполнение упражнений 19–21. Сопутствующее повторение теоретических сведений.

V. Работа над упражнением 22 (с. 12). Повторение порядка морфемного разбора слова (см. с. 172).

VI. Подбор слов к заданным схемам:

![]()

VII. Кроссворд с заданием.

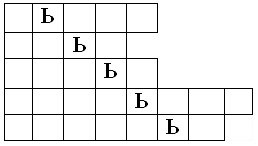

Задание. Составьте слово, используя ![]() от первого слова,

от первого слова, ![]() – второго,

– второго, ![]() – от третьего

– от третьего ![]() .

.

Домашнее задание: упр. 20, запомнить написание словарных слов.

Урок№ 15

Тема урока: ОРФОГРАММЫ В ОКОНЧАНИЯХ СЛОВ.

I. Тест.

1. Буква А пишется в слове:

а) погл..щать пищу;

б) спл..тить ряды;

в) пом..гать ближнему;

г) препод..ватель истории.

2. Буква О пишется в слове:

а) пл..нирование работы;

б) вскл..коченный чуб;

в) пенятся в..лы;

г) нак..лить железо.

3. Буква Е пишется в слове:

а) обл..денелая дорога;

б) разл..новать бумагу;

в) ед..ничный вектор;

г) зав..нтить гайку.

4. Буква И пишется в слове:

а) св..ла с ума;

б) впр..гать лошадь;

в) об..жать вокруг дома;

г) прив..дение в замке.

5. Буква Я пишется в слове:

а) прист..жной воротник;

б) неисс..каемый источник;

в) разр..дить всходы;

г) ув..дать в зеркале.

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

а) проц..дить, выд..ржать, обв..нять;

б) выпр..мить, удес..терять, вы..вить;

в) д..ревянный, выч..слять, разд..ваться;

г) объ..здной, взгл..нуть, л..дяной.

7. В каком ряду во всех словах пропущена буква, проверяемая ударением?

а) ш..птаться, возл..гать, ч..стотность;

б) провозгл..шать, сист..матический, пром..кать;

в) ч..стоплотный, ж..мчужина, пр..мьера;

г) см..гчить, раск..лоть, с..мволика.

II. Работа с предложением.

– Исправьте речевую ошибку в предложении.

Кто контролирует за отечественным телевидением?

– Почему в конце предложения стоит вопросительный знак?

– Какой частью речи является слово контролирует?

– Сделайте морфемный разбор.

– На что указывает окончание? К какому спряжению относится глагол?

– Какие глаголы относятся ко второму спряжению?

– Какой частью речи является слово телевидение?

– Сделайте морфемный разбор.

– К какому склонению относится это существительное? Обоснуйте.

– Расскажите, какие существительные относятся к каждому из склонений.

– Какой частью речи является слово отечественное?

– Сделайте морфемный разбор.

– На какие вопросы отвечают прилагательные? Укажите род.

III. Упражнение .

– Из упражнения выпишите слова с пропущенными буквами, не вставляя их.

– Распределите эти слова по трем столбикам:

1 – существительные, 2 – прилагательные, 3 – глаголы.

(Существительные и прилагательные следует выписывать с предлогами).

Работа с существительными.

– Рассмотрите схему. Как она поможет не ошибиться в выборе гласной в окончаниях существительных?

|

| 1-е скл. | 2-е скл. | 3-е скл. |

| Проверочные слова | доска земля | стол конь окно | степь |

(Учащиеся должны догадаться, что в схеме даны существительные разных склонений с ударными окончаниями. Чтобы не ошибиться в выборе гласной в окончании проверяемого слова, нужно мысленно подставить слово-шпаргалку того же склонения, в том же падеже из схемы. Их окончания будут совпадать.

Обратите внимание на слова на -ий, -ие, -ия. При выборе гласной в вызывающих затруднения падежных окончаниях этих слов следует использовать слово-шпаргалку 3 склонения.

– Опираясь на схему, заполните пропуски в первом столбике таблицы.

Работа с прилагательными.

– На какие вопросы отвечают прилагательные?

– Как эти вопросы могут помочь нам при выборе гласной в окончаниях прилагательных?

– Заполните пропуски во втором столбике таблицы, задавая вопросы к прилагательным.

Примечание. Нужно обратить внимание учащихся на то, что окончание прилагательного ближнему нельзя проверить вопросом. Следует запомнить, что у прилагательных окончания -иму нет.

Работа с глаголами.

– Рассмотрите схему и скажите, от чего зависит выбор гласной в окончании глагола.

Безударные окончания глагола

| I спр.: -е, -ут, -ют Все остальные глаголы (не входящие в состав глаголов II спр.)

+ глаголы-исключения: брить, стелить

(идти – слово-«шпаргалка») | II спр.: -и, -ат, -ят Все глаголы на -ить (говорить) + 7 глаголов-исключений на -еть: видеть ненавидеть смотреть терпеть вертеть зависеть обидеть (глядеть – слово-«шпаргалка») + 4 глагола-исключения на -ать: гнать держать дышать слышать (спать – слово-«шпаргалка») |

В скобках даны проверочные слова, окончаниях которых при изменении становятся ударными.

– Опираясь на схему, заполните пропуски в третьем столбике.

4. Упражнение (комментированное письмо).

5. Работа с перфокартами.

Перфокарта выглядит следующим образом:

Зачеркните нужную букву:

| 1) и/е 2) и/е 3) а/о | 1) и/е 2) а/о 3) а/о | 1) и/е 2) и/е 3) и/е |

Карточка для первого варианта:

| 1) из книг.. 2) в книг.. 3) к башн.. | 1) утренн..м ветерком 2) с огромн.. силой 3) в мрачн..м раздумье | 1) реша..т 2) загора..т 3) держ..т |

Карточка для второго варианта:

| 1) на конференци.. 2) на машин.. 3) с башн.. | 1) свеж..м сеном 2) в неглубок..м овраге 3) о голуб..м небе | 1) пиш..т 2) дыш..т 3) люб..т |

Чтобы быстро проверить перфокарты, учитель складывает перфокарты в стопку и протыкает шилом правильные ответы. Потом остается сверить места проколов с зачеркнутыми буквами и выставить оценки.

Домашнее задание.

Урок№ 16-17

Тема: Морфемы в слове. Орфограммы в приставках.

Цель: систематизировать знания о морфемах и морфемном составе слов, полученные в предыдущие годы обучения.

Ход урока.

1. Проверка домашнего задания.

2. Индивидуальная работа по карточкам.

К а р т о ч к а 1.

Найдите общий звук в каждой группе слов:

а) книжка, нож, шар;

б) все, лов, овсом;

в) союз, ясень.

К а р т о ч к а 2.

Посчитайте количество звуков [з’]. Сделайте фонетический разбор слова.

Зина обратилась с просьбой1 к Лизе.

К а р т о ч к а 3.

Посчитайте количество звуков [ш]. Сделайте фонетический разбор слова.

Не тот хорош1, кто лицом пригож,

А тот хорош, кто для дела гож.

К а р т о ч к а 4.

Подготовьте сообщение о морфемах, продолжив предложения:

1. Морфема – это...

2. В основу слова входят такие морфемы, как...

3. Чтобы отделить окончание от основы слова, нужно...

4. Нулевое окончание бывает у...

5. Слова с одинаковым корнем называются...

К а р т о ч к а 5.

Выполните следующие задания:

1. Перечислите все морфемы, которые вы знаете, приведите примеры.

2. Обозначьте в слове пришкольный все морфемы, входящие в основу.

3. Просклоняйте по падежам слово дом.

4. Приведите примеры однокоренных слов.

3. Постановка проблемного вопроса.

– Тема урока – «Морфемы в слове». Многие из вас могут подумать, что изучение морфем в школе – лишняя трата времени; что обыкновенные люди, когда говорят, и не думают о морфемах; что морфемы нужны только для ученых-языковедов. Так ли это?

– Сегодня на уроке нам предстоит ответить на вопрос: нужны ли людям морфемы и для чего?

– Но прежде давайте вспомним, что мы знаем о морфемах.

Отвечают ученики, работавшие с карточками 4 и 5. Остальные помогают в случае затруднений.

3. Упражнение 10. Учащиеся заполняют таблицу.

– Сравните: заоблачный – за облаками, безбрежный – без берега.

– Как образовались приставки?

– Как значения предлогов помогают определить значение слов с приставками, образованными от этих предлогов?

– Как приставки влияют на значение слова?

4. Творческая работа.

– В этих отрывках из стихотворений В. Маяковского встречаются слова, придуманные самим поэтом. Найдите их.

1. Досыта изыздевываюсь, нахальный и едкий...

2. Издинамитить старое...

3. Цветы испавлинятся в каждом окошке...

– Сделайте их морфемный разбор. Как он помогает вам определить значение этих неизвестных слов?

– Для чего нужно изучать морфемы?

– Почему в одних случаях пишем приставку из-, а в других – ис-?

5. Упражнение 15.

– При выполнении этого упражнения мы рассмотрим еще одно значение морфем.

– Вспомните правила написания букв Ё, О, Е после шипящих и Ц в корнях и окончаниях слов.

– Важно ли при выборе гласной после шипящих и Ц знать, в какой части слова она находится? Почему?

– Для чего нам нужно изучать морфемы?

– Примените свои знания при заполнении таблицы упражнения 15.

6. Упражнение 13.

– Выпишите из упражнения 13 слова с пропущенными буквами. Выделите морфемы, вставьте пропущенные буквы.

7. Итог урока.

– Почему нужно изучать морфемы?

Домашнее задание: упражнение 16.

Урок№18.

Тема урока: Орфография. Орфограммы корня.

Цель урока:

1)Систематизировать знания учащихся об орфографии на основе опорных понятий: орфограмма, орфографическое правило, группы орфограмм;

углубить знания учащихся об орфографии.

2)Совершенствовать монологическую речь учащихся на лингвистическую тему.

Развивать аналитические способности на основе наблюдения, сопоставления, выводов; совершенствовать умение коллективно работать с текстом, развивать лингвистическое чутьё и культуру речи.

3)Воспитывать уважение к слову.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ.

Повторим основные сведения об орфографии.

1.Прочитайте внимательно эту запись.

[аковы ташкиjэ падут / тимницы рухнут / и свабода вас примит радасна у входа / и братjа мэч вам атдадут]

-Чьи строки здесь затранскрибированы?

-Из какого стихотворения?

При чтении каких слов вы испытывали затруднение? Почему?

Запишите фонетическую транскрипцию в соответствии с правилами правописания. ( Один человек у доски).

А в каком разделе изучаются правила правописания? Представьте, что вы готовитесь к зачёту и вам необходимо будет дать ответ на вопрос: что такое орфография; что изучает орфография; основные понятия орфографии.

Составьте план, по которому вы будете работать. ( Работа в парах).

Составление плана.

План.

Что такое орфография.

Что такое орфограмма.

Орфографическое правило.

Основные группы орфограмм.

Когда мы встречаемся с орфограммой? ( Когда правила написания не соответствуют правилам произношения.)

Составление рассказа по плану.

Попробуйте по данному плану составить рассказ об орфографии.

Приведите примеры и запишите такие же написания (2-3 примера).

Изучение нового материала.

1. Введение понятий орфограмма-буква, орфограмма-пробел,

слитное и дефисное написание, написание строчных и заглавных букв.

Итак, посмотрите на эти строки Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут, и свобода Вас примет радостно у входа.

И братья меч вам отдадут.

С каким типом орфограмм связано написание слов? (орфограмма- буква)

В каких частях слова можно встретить орфограмму?

Какая часть слова содержит лексическое значение? Является смысловым центром?

Тема нашего урока- орфограмма-буква в корне слова.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО.

1. Из данных строчек стихотворения Пушкина выпишите слова с орфограммой корня и определите условия выбора этой орфограммы. (1 человек у доски).

С какими типами и видами орфограмм вы будете работать?

Вспомните алгоритм определения условий выбора орфограмм: тип орфограммы, часть слова, вид орфограммы, условия выбора.

Сгруппируйте слова по видам орфограмм и запишите их в таблицу.

| ГЛАС | НЫЕ | СОГЛАСНЫЕ |

| |||||

| безуд. гласн, проверяем. | безуд. гласн, непровер. | черед, гласн. | о-ё п/ш | и-ы п/ц | парные звон.и глухие | Непроизносим. согласные | ||

-Продолжите собственными примерами или примерами слов из строчек Пушкина.

-Какие графы остались незаполненными?

-Приведите по 1-2 примера на правописание слов с данной орфограммой.

-Вы встретились со словом «орфография». В какой раздел таблицы нужно внести это слово и почему?

-Какой это вид орфограммы?

-Могли бы мы правильно определить вид орфограммы, не зная этимологии?

-Приведите примеры слов, где история слова помогает понять его правописание.

-Составьте с этими словами предложения по схеме.

-Что это за синтаксические конструкции? ( Запись и проверка).

-Прочитайте это предложение со знаками препинания. Интонационно передайте эти знаки.

-С каким типом орфограмм вы встретились при выполнении задания?

- С какими видами орфограмм?

-Подумайте, с какими разделами науки о языке связана орфография? Докажите, приведите примеры.

Работа с текстом.

Учимся находить орфограмму в корне определённого типа и вида. Переходим к чтению текста.

Станционный смотритель. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бр..нивался? Кто в м..нуту гнева не требовал от них р..ковой книги, дабы вп..сать в оную св..ю бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправимость?

Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам. Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский. Не настоящая ли каторга? Покоя ни днём, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителя .Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель.

Прочитайте текст про себя.

Из какого произведения этот отрывок? Автор?

В какую эпоху было написано это произведение? Докажите. На какой раздел будете опираться?

Определите тему данного отрывка, тип речи, стиль.

Подберите синонимы к выделенным словам, запишите их.

Какие синтаксические конструкции использует автор и почему?

Объясните написание слов в первом абзаце, пользуясь алгоритмом ( работа в парах), начиная так: это слово связано с написанием типа орфограмма-буква в корне слова, назвать вид орфограммы и условия выбора.

Что объединяет эту запись? В какой морфеме?

5. Выберите и запишите из строк стихотворения Пушкина слова с чередованием гласных. Запишите их в таблицу.

Чем отличаются слова с чередующимися гласными от слов с безударными гласными? ( Лексич. значение, вариант слова)

Приведите 2-3 своих примера. Заполните таблицу.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА УРОКА.

-Чьи произведения звучали сегодня на уроке? Ваше отношение к поэзии Пушкина.( Запись в двух-трёх предложениях)

Какой тип речи поможет вам в этом?

Какие слова помогли выразить отношение к поэзии?

С какой орфограммой связано правописание этих слов?

Что нового узнали об орфографии на уроке?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.

Вспомнить правописания, изученные на уроке; записать строки стихотворения Пушкина, обозначить изученные орфограммы.

Урок №19-20

Тема урока: МОРФЕМЫ В СЛОВЕ. ОРФОГРАММЫ В ПРИСТАВКАХ И КОРНЯХ СЛОВ.

1. Проверка домашнего задания

2. Индивидуальная работа по карточкам.

К а р т о ч к а 1.

Найдите общий звук в каждой группе слов:

а) книжка, нож, шар;

б) все, лов, овсом;

в) союз, ясень.

К а р т о ч к а 2.

Посчитайте количество звуков [з’]. Сделайте фонетический разбор слова.

Зина обратилась с просьбой1 к Лизе.

К а р т о ч к а 3.

Посчитайте количество звуков [ш]. Сделайте фонетический разбор слова.

Не тот хорош1, кто лицом пригож,

А тот хорош, кто для дела гож.

К а р т о ч к а 4.

Подготовьте сообщение о морфемах, продолжив предложения:

1. Морфема – это...

2. В основу слова входят такие морфемы, как...

3. Чтобы отделить окончание от основы слова, нужно...

4. Нулевое окончание бывает у...

5. Слова с одинаковым корнем называются...

К а р т о ч к а 5.

Выполните следующие задания:

1. Перечислите все морфемы, которые вы знаете, приведите примеры.

2. Обозначьте в слове пришкольный все морфемы, входящие в основу.

3. Просклоняйте по падежам слово дом.

4. Приведите примеры однокоренных слов.

2. Постановка проблемного вопроса.

– Тема урока – «Морфемы в слове». Многие из вас могут подумать, что изучение морфем в школе – лишняя трата времени; что обыкновенные люди, когда говорят, и не думают о морфемах; что морфемы нужны только для ученых-языковедов. Так ли это?

– Сегодня на уроке нам предстоит ответить на вопрос: нужны ли людям морфемы и для чего?

– Но прежде давайте вспомним, что мы знаем о морфемах.

Отвечают ученики, работавшие с карточками 4 и 5. Остальные помогают в случае затруднений.

3. Упражнение . Учащиеся заполняют таблицу.

– Сравните: заоблачный – за облаками, безбрежный – без берега.

– Как образовались приставки?