Вопрос № 129. Поэма «По праву памяти». Осмысление поэтом трагических событий прошлого, связанных с периодом сталинщины. История и современность в поэме. Лирика и публицистика в поэме. Размышления о судьбах народа, страны, о труде писателя. Чувство ответственности за настоящее, прошлое и будущее

Александр Трифонович Твардовский – это

история нашего общества. Понять

Твардовского – понять эпоху во всем

драматизме, сложностях и противоречивости.

После победы Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны в России набирало обороты истребление свободной мысли, продолжались казни, изгнания из страны, слежка, засилие чиновников и канцелярий, смолкнул «веселия глас», закатилось «солнце разума», человек (независимо от положения в государственной пирамиде) стал послушным орудием в руках чьей-то беспощадной воли для насилия над другими рабами. Ситуация беспредела, тоталитаризма охватила все сферы жизни страны.

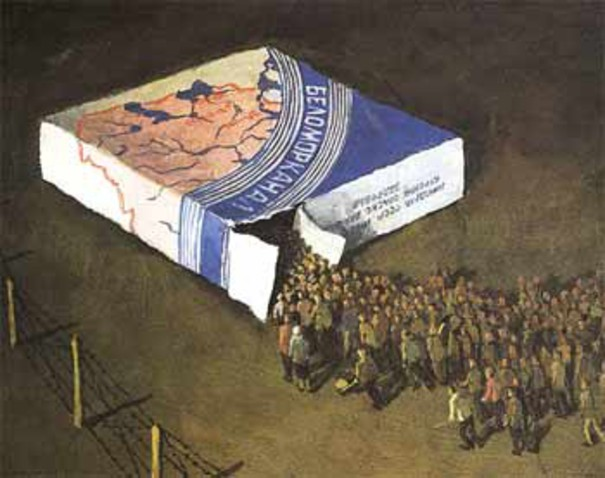

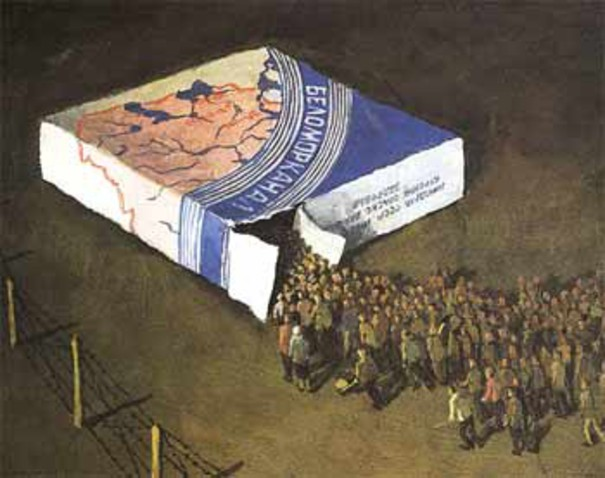

Насильственная коллективизация уничтожила русскую деревню, превратила крестьян в рабов. Руками послушных Шариковых и Латунских истреблялась наука, поэтическое слово. «Вихорь черный» раскидывал нации, семьи в разные стороны. К 30-м гг. страна приняла страшный облик всеобщей казармы, где все регламентировалось: как жить, как трудиться, что петь, что говорить, о чем думать. О. Мандельштам назвал эти годы веком-властелином, веком-зверем, веком-волкодавом, веком ночи и неправды. Идеологом века-волкодава, его вдохновителем и страшным орудием был И. В. Сталин.

Еще в начале XX в. Блок написал пророческие строки:

Д ремлют гражданские страсти:

ремлют гражданские страсти:

Слышно, что кто-то идет.

Кто ж он, народный смиритель?

Темен, и зол, и свиреп:

Инок у входа в обитель

Видел его — и ослеп.

Он к неизведанным безднам

Гонит людей, как стада...

Посохом гонит железным.

— Боже! Бежим от суда!

Режим Сталина действительно оказался «темен, и зол, и свиреп»: раздавил оппозиционные группы внутри партии, уничтожил инакомыслящую интеллигенцию, разрушил церковь, посадил за решетку несколько миллионов человек, наладил механизм фальсификации исторических документов, организовал по всей стране спецлагерь (ГУЛАГ) для своих соотечественников, перед «которым меркнут все Освенцимы и Бухенвальды»... (Д. Л. Андреев «Роза мира»)

Как реакция на тоталитаризм и сталинизм в нашем отечестве сложилась великая литература, написанная кровью и продиктованная совестью.

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) родился на Смоленщине в семье крестьянина. В 14 лет комсомолец и селькор. В пятнадцать лет покинул родные места, чтобы, как он говорил, вырвать старый мир из своей души. Позже — студент Смоленского педагогического института.

По идейным соображениям порвал с отцом, деревенским кузнецом, который всю жизнь мечтал выбраться в крепкие хозяева. Когда его вызвали по делу раскулачивания отца, заявил, что с «семьей не проживает и идейно с ней не связан». Отказавшись от отца и братьев, Твардовский всю жизнь очень тяжело переживал свое предательство.

Но уже лет через десять поэт, в 1939 году окончивший МИФЛИ, возвращается в родные места, пишет о них проникнутые любовью и грустью стихотворения. Твардовский ввел понятие «малого мира», «мирка», придав ему значение того истока, откуда человек до конца дней черпает нравственную энергию. Трагически переживал поэт многолетние муки раскаяния перед своим отцом, перенесшим разорение и сосланным на уральский лесоповал. С самого начала своего самостоятельного пути он принял идеалы, провозглашенные в октябре 1917 года, и уверовал в них. Даже в конце 60-х годов, когда Твардовский, будучи редактором "Нового мира", вступил в почти откровенное противостояние партийным властям, он полагал, что те искажают принципы марксизма. Оставаясь верен коммунистической идее, он так и не смог до «конца своих дней найти ответы на свои мучительные сомнения.

Поэму «По праву памяти» Твардовский написал в последние годы жизни (1966—1969), но она долго находилась под запретом и была опубликована только в 1987 году. Это произведение трагедийного звучания. Это социальное и лирико-философское раздумье о мучительных путях истории, о судьбах отдельных личностей, о драматической судьбе своей семьи, отца, матери, братьев. Будучи глубоко личностной исповедальной, «По праву памяти» вместе с тем выражает народную точку зрения на трагические явления прошлого.

Поэма отразила острую реакцию автора на перемену общественной обстановки во второй половине 60-х годов: попытки реабилитировать Сталина, вновь возвеличить его, замалчивание решений XX съезда, осудившего культ личности Сталина, опасность возрождения нового культа — брежневского, власть жесткой цензуры... Инспирированное дело Солженицына, заказные статьи-доносы, сфабрикованные «письма трудящихся», публиковавшиеся в центральной печати, — все это приметы того времени.

Критик В. Лакшин, оценивая факт появления поэмы, писал: «Испытывая волнения совести, горчайшей вины перед семьей, перед отцом, перед всем задавленным Сталиным русским крестьянством, Твардовский написал поэму «По праву памяти» — свое оправдание и свое покаяние». А Твардовский писал о поэме: «...почувствовал то, что мне... нужно обязательно высказать. Это живая, необходимая мысль моей жизни...»

Написанная в конце 60-х гг. поэма «По праву памяти» — исповедь, покаяние, суд не над Временем, а над своими ошибками юности и неспособностью противостоять веку-волкодаву. Он, поэт, считал своим долгом вернуть народу память о том, что было: ведь если лишить народ памяти, оборвется связь поколений, возникнет вражда внуков и детей к дедам и отцам («забыть, забыть велят безмолвно, хотят в забвенье утопить живую быль...»).

Лирический герой поэмы в юности мечтал не лгать, не трусить, верным быть народу, «а если — то и жизнь отдать» и не предполагал, что за его спиной уже начиналась «метелица сплошная». «Детям» предлагалась анкета о родственниках («Кем был до вас еще на свете отец ваш, мертвый иль живой?»). И дети отрекались от отцов («То был отец, то вдруг он — враг»), совершая отцеубийство словом. Страшна и участь детей так называемых кулаков, которым предстояло жить с клеймом «кулацкого отродья», «кулацкого сынка». И в этом — одна из причин лжесвидетельства на «отцов», имя которой страх. Кто виноват в трагедии народа, по Твардовскому? Не только Сталин, но и сами люди, загипнотизированные страхом и собственным конформизмом.

Основная идея поэмы «По праву памяти», обращенной к современникам и потомкам, — не дать убаюкать свою память, ибо, не зная уроков прошлого и не поклонившись праху его жертв, мы не готовы к будущему. Не смещайте интересы с гражданской оси и не давайте невозмутимому спокойствию проникнуть в вас — вот завет Твардовского, великого поэта и гражданина.

Композиция. Поэма состоит из 3 глав. Две первые («Перед отлетом», «Сын за отца не отвечает») – лирический герой пытается осмыслить свое прошлого и прошлое страны, последняя глава («О памяти») – размышления героя о долге человека перед прошлым и будущим.

Основные темы всего произведения. Тема раскаяния и личной вины человека; тема памяти и забвения; тема «сыновней ответственности», тема исторического возмездия.

Г лава «Перед отлётом»

лава «Перед отлётом»

С каким настроением уезжают в столицу герои главы «Перед отлетом»? С приподнятым настроением; с грандиозными планами на будущее, надеждой в полной мере реализовать себя, состояться, с безграничной верой в свои силы, стремлением идти в ногу со временем. От столичной жизни юноши ждут не просто развлечений, они рвутся в мир знаний, желая почерпнуть из святого храма науки его сокровища за дедов и за прадедов, которых неотрывно держала при себе земля.

Глава «Сын за отца не отвечает»

Жанр поэмы можно ли определить как «семейную трагедию». Будучи глубоко личностной, исповедальной, поэма вместе с тем выражает народную точку зрения на трагические явления прошлого. Во второй главе поэт достоверно воспроизводит атмосферу сталинского времени.

О трагедии народа Твардовский знал не понаслышке. Ф. Абрамов в своих воспоминаниях о поэте так пишет об истоках его личной трагедии: «Все бури века нёс в себе…» «Не говорю о том, что раскулачена семья, а он один на свободе. Прославленный поэт, а брат в лагерях? До 53-го года. Отец великого поэта четыре года жил под чужим именем». Эта запись Ф. Абрамова перекликается с признанием самого поэта: «У меня как бы две биографии: репутация народного поэта и наследственное клеймо классового врага». «Сын кулака» — это клеймо значилось в анкетах, которые заполнял Твардовский. Он носил его более двадцати лет:

А как с той кличкой жить парнишке,

Как отбывать безвестный срок, —

Не понаслышке,

Не из книжки

Толкует автор этих строк…

Подлинность переживаний, подлинность волнений передают эти строки. В поэме «По праву памяти» Твардовский выступает не бесстрастным летописцем, а свидетелем обвинения.

- Примеры речевых штампов 1930-1950-х гг., которые используются во второй главе. Их роль. Применение речевых штампов политической терминологии сталинской эпохи («классовый враг», «отец народов», «вождь», «кулак», «сын врага народа») становится у Твардовского способом отражения духа времени, особенностей мышления и мироощущения советских людей той поры.

Время, о котором поэт ведет речь, воскрешает своеобразная лексика: «анкета» со «зловещей некогда графой», «несмываемая отметка» в ней, «чад полуночных собраний», «публичная пытка», «мытарил вопрос», «в кромешный список занесен», «два мира», «чье-то головокруженье», «враг народа», «слепой и дикий для круглой цифры приговор».

Слова «Сын за отца не отвечает» звучат в этой главе несколько раз. Повторяясь, эти слова получают все новое и новое смысловое и эмоциональное наполнение. Именно повтор позволяет проследить за развитием темы «пяти слов».

Сын за отца не отвечает —

Пять слов по счету, ровно пять.

Но что они в себе вмещают.

Вам, молодым, не вдруг обнять.

Их обронил в кремлевском зале

Тот, кто для всех нас был одним

Судеб вершителем земным,

Кого народы величали

На торжествах отцом родным.

Комментарием к фразе, сказанной Сталиным, может служить записанный А. Кондратовичем рассказ А. Твардовского: «Оказывается, перед съездом колхозников была дана команда: найти сына кулака — благополучного, работающего и т. п. Это была задача трудная. Как только спрашивают, то любой секретарь райкома трусит: признаешься, что сын кулака работает, не раскулачен, — и мало ли что будет за это. Но с каким-то трудом нашли. Одели. Привезли в Москву на съезд. Написали для него речь. И он ее произнес. И где-то в самом начале он сказал: «Да вот, я сын кулака, некоторые могут подумать, что мне трудно жить, что мне не дают работы». В это время Сталин и бросил свою знаменитую реплику: «Сын за отца не отвечает». Для этой реплики и был привезен с трудом отысканный сын. Я помню впечатление от этих слов, особенно в деревенской среде. Но только в прошлом году я узнал, как была произнесена эта реплика».

Комментарием к фразе, сказанной Сталиным, может служить записанный А. Кондратовичем рассказ А. Твардовского: «Оказывается, перед съездом колхозников была дана команда: найти сына кулака — благополучного, работающего и т. п. Это была задача трудная. Как только спрашивают, то любой секретарь райкома трусит: признаешься, что сын кулака работает, не раскулачен, — и мало ли что будет за это. Но с каким-то трудом нашли. Одели. Привезли в Москву на съезд. Написали для него речь. И он ее произнес. И где-то в самом начале он сказал: «Да вот, я сын кулака, некоторые могут подумать, что мне трудно жить, что мне не дают работы». В это время Сталин и бросил свою знаменитую реплику: «Сын за отца не отвечает». Для этой реплики и был привезен с трудом отысканный сын. Я помню впечатление от этих слов, особенно в деревенской среде. Но только в прошлом году я узнал, как была произнесена эта реплика».

Характеристика в поэме сталинской эпохи.

Сталинская эпоха, в восприятии поэта, — жестокое время, искалечившее судьбы миллионов ни в чем не повинных людей.

В чем поэт автор обвиняет сталинизм?

Драматизм самоощущения советского человека — «сына врага народа» («Клеймо с рожденья отмечало / Младенца вражеских кровей»),

трагическая участь раскулаченных («в тоске великой / он покидал свой дом и двор»),

искалеченные судьбы бывших советских военнопленных («из плена в плен — под гром победы»),

репрессии малых народов.

Позиция лирического героя. Он пытается разобраться, кто же виноват в случившемся и упрекает себя и свое поколение в гражданской несостоятельности, слепой вере в непогрешимость вождя, беспрекословном подчинении его воле («за всеобщего отца / Мы оказались все в ответе»).

- Какие образы наиболее ярко представлены поэтом в этой главе? ( Сталин, отец героя).

- Как изображает Твардовский образ отца? Почему только одну деталь его внешности подчеркивает?

А только, может, вспомнив руки,

Какие были у отца.

В узлах из жил и сухожилий,

В мослах поскрюченных перстов -

Те, что – со вздохом – как чужие,

Садясь к столу, он клал на стол.

И точно граблями, бывало,

Цепляя ложки черенок,

Такой увёртливый и малый,

Он ухватить не сразу мог.

Те руки, что своею волей –

Ни разогнуть, ни сжать в кулак:

Отдельных не было мозолей –

Сплошная.

Подлинно – кулак!

И не иначе, с тем расчётом

Горбел годами над землей,

К ропил своим бесплатным потом,

ропил своим бесплатным потом,

Смыкал над ней зарю с зарей.

-

Как показан «отец народный» Сталин в поэме? Почему этот образ не прорисован детально?

Как показан «отец народный» Сталин в поэме? Почему этот образ не прорисован детально?

Конец твоим лихим невзгодам,

Держись бодрей, не прячь лица.

Благодари отца народов,

Что он простил тебе отца

В духе шестидесятничества Твардовский интерпретирует сталинскую политику как искажение ленинских идей и противопоставляет «отцу народов» образ Ленина («Вот если б Ленин встал из гроба, / На все, что стало поглядел...»).

«О памяти» — глава особая. Она синтезирует мысли, заявленные в ее названии.

Г лава полемична. С кем и о чем спорит герой? Зачитать текст. (Лирический герой спорит с теми, кого он называет «молчальниками». Это они хотят «на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить, память под печать» – вот их позиция).

лава полемична. С кем и о чем спорит герой? Зачитать текст. (Лирический герой спорит с теми, кого он называет «молчальниками». Это они хотят «на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить, память под печать» – вот их позиция).

Забыть, забыть велят безмолвно,

Хотят в забвенье утопить

Живую быль. И чтобы волны

Над ней сомкнулись. Быль — забыть!

- Гражданская позиция лирического героя. Он выступает как противник тенденций реабилитации Сталина, считает преступлением сознательное замалчивание трагических событий советской историй.

Одна неправда нам в убыток,

И только правда ко двору!

Нет, все былые недомолвки

Домолвить ныне долг велит.

- Как вы понимаете строки:

Что нынче счесть большим, что малым -

Как знать, но люди не трава:

Не обратить их всех навалом

В одних непомнящих родства.

- Поэма заканчивается словами:

Зато и впредь как были – будем,-

Какая вдруг ни грянь гроза, -

Людьми из тех людей, что людям,

Не пряча глаз, Глядят в глаза.

Поэт утверждает, что память – компас на жизненном пути и что у каждого человека должен быть долг перед прошлым и будущим. Совесть и память — вот те нравственные нормы, которые определяют гражданскую позицию человека, и позицию Твардовского-поэта в частности.

Мы разобрались, почему поэма «По праву памяти» - покаяние и оправдание героя.

3

ремлют гражданские страсти:

ремлют гражданские страсти:  лава «Перед отлётом»

лава «Перед отлётом» Комментарием к фразе, сказанной Сталиным, может служить записанный А. Кондратовичем рассказ А. Твардовского: «Оказывается, перед съездом колхозников была дана команда: найти сына кулака — благополучного, работающего и т. п. Это была задача трудная. Как только спрашивают, то любой секретарь райкома трусит: признаешься, что сын кулака работает, не раскулачен, — и мало ли что будет за это. Но с каким-то трудом нашли. Одели. Привезли в Москву на съезд. Написали для него речь. И он ее произнес. И где-то в самом начале он сказал: «Да вот, я сын кулака, некоторые могут подумать, что мне трудно жить, что мне не дают работы». В это время Сталин и бросил свою знаменитую реплику: «Сын за отца не отвечает». Для этой реплики и был привезен с трудом отысканный сын. Я помню впечатление от этих слов, особенно в деревенской среде. Но только в прошлом году я узнал, как была произнесена эта реплика».

Комментарием к фразе, сказанной Сталиным, может служить записанный А. Кондратовичем рассказ А. Твардовского: «Оказывается, перед съездом колхозников была дана команда: найти сына кулака — благополучного, работающего и т. п. Это была задача трудная. Как только спрашивают, то любой секретарь райкома трусит: признаешься, что сын кулака работает, не раскулачен, — и мало ли что будет за это. Но с каким-то трудом нашли. Одели. Привезли в Москву на съезд. Написали для него речь. И он ее произнес. И где-то в самом начале он сказал: «Да вот, я сын кулака, некоторые могут подумать, что мне трудно жить, что мне не дают работы». В это время Сталин и бросил свою знаменитую реплику: «Сын за отца не отвечает». Для этой реплики и был привезен с трудом отысканный сын. Я помню впечатление от этих слов, особенно в деревенской среде. Но только в прошлом году я узнал, как была произнесена эта реплика».  ропил своим бесплатным потом,

ропил своим бесплатным потом,

Как показан «отец народный» Сталин в поэме? Почему этот образ не прорисован детально?

Как показан «отец народный» Сталин в поэме? Почему этот образ не прорисован детально?  лава полемична. С кем и о чем спорит герой? Зачитать текст. (Лирический герой спорит с теми, кого он называет «молчальниками». Это они хотят «на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить, память под печать» – вот их позиция).

лава полемична. С кем и о чем спорит герой? Зачитать текст. (Лирический герой спорит с теми, кого он называет «молчальниками». Это они хотят «на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить, память под печать» – вот их позиция).