Вопрос № 134. «Реквием». Отражение трагедии личности, семьи, народа в поэме. Тема гуманизма и милосердия. Образ Матери. Евангельские мотивы

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью был…

А.Ахматова.

Биографическая основа произведения. Арест единственного сына — Льва Гумилева — стал тем драматическим событием в жизни поэтессы, которое подтолкнуло ее к созданию поэмы.

Смысл названия поэмы. В контексте ахматовского произведения название «Реквием» воспринимается как плач, заупокойная месса по многомиллионным жертвам сталинского террора.

Образы и худ. детали предисловия, характеризующие атмосферу жизни советского общества сталинской эпохи. Использование в предисловии уголовно-процессуальной лексики («опознал» вместо «узнал») подчеркивает трансформацию мышления современников поэтессы, живущих в государстве, напоминающем одну большую тюрьму.

Образ женщины с голубыми губами, внешность которой утрачивает привычные человеческие очертания («что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом») символизирует состояние обескровленности, внутреннего окаменения и оцепенения душ советских людей — жертв репрессивной сталинской системы. Уточнение «там все говорили шепотом» акцентирует внимание на атмосфере страха, запуганности и подавленности, царящей в обществе.

Худ. прием и в следующих строках: И ненужным привеском болтался Возле тюрем своих Ленинград.

Ахматова использует литоту, которая делает более зримой мысль о том, что тюрьмы становятся трагическим символом и атрибутом времени, заслоняющим и вытесняющим в сознании современников поэтессы другие образы и приметы внешнего мира.

Исторические параллели, возникающие в поэме в связи с образами «каторжных нор» и «стрелецких женок». Репрессии периода ежовщины уподобляются в поэме казни Петром I взбунтовавшихся стрельцов, расправе царских властей с декабристами («каторжные норы» — отсылка к пушкинскому стихотворению — посланию декабристам «Во глубине сибирских руд...»).

Кульминационные главы произведения – «Приговор», «К смерти», «Распятие».

Функция библейских образов в поэме – уподобление смерти сына распятию Иисуса Христа, а матери — страдающей Богородице усиливает ощущение трагизма происходящего, возводит материнское горе в ранг мировой катастрофы, романтизирует образы героев поэмы.

Почему героиня «Реквиема» мечтает о смерти, живет в ожидании ее прихода?

Смерть воспринимается ахматовской героиней как избавление от бремени невыносимых страданий, причиняемых ей мыслями об участи сына.

Главным творческим достижением Ахматовой по праву считается поэма «Реквием», в которой выражено время и страдающая душа народа.

Художественный мир поэмы строится подобно евангельскому художественному миру. Лирическая героиня — обобщенный образ русской женщины. Мать жалеет сына, принявшего на себя грехи людей, но и гордится им. Эта поэма — последняя надежда на справедливость:

Уводили тебя на рассвете,

За тобой, как на выносе, шла,

В темной горнице плакали дети,

У божницы свеча оплыла.

На губах твоих холод иконки,

Смертный пот на челе...

Не забыть! Буду я, как стрелецкие женки,

Под кремлевскими башнями выть.

Легкие летят недели,

Что случилось, не пойму.

Как тебе, сынок, в тюрьму

Ночи белые глядели,

Как они опять глядят

Ястребиным жарким оком,

О твоем кресте высоком

И о смерти говорят.

После ареста сына Ахматова «жила как завороженная застенком», читая шепотом стихи из «Реквиема». Она просила запомнить их, а клочок бумаги, на котором они были записаны, тут же сжигала. «Это был обряд: рука, спичка, пепельница — обряд прекрасный и горестный».

Поэма писалась в 1934— 1940 гг. и в начале 60-х. Более 20 лет поэму знали наизусть, держали в памяти люди, которым Ахматова доверяла, а таких было не более десятка. Эта поэма не была издана и опубликована в те годы. В 1963 году без согласия автора поэму опубликовали в Мюнхене. В России поэму впервые напечатали в журнале «Октябрь» № 3 за 1987 год.

Кажущаяся нецельность объясняется не только разорванным во времени написанием, но и многообразием ритмов, в художественных целях использованных Ахматовой. Но тема поэмы одна — судьба многих матерей России, изо дня в день постаивавших перед тюрьмами в многочасовые очередях с передачами для детей, арестованных носителями режима. В «Посвящении» к поэме Россия предстает длинной очередью перед «каторжными норами» тюрем с их постылым скрежетом ключей и тяжелыми шагами охранников:

Подымались, как к обедне ранней,

По столице одичалой шли,

Там встречались, мертвых бездыханней,

Солнце ниже, и Нева туманней,

А надежда все поет вдали.

«Вступление» в поэму рисует образ смерти, нависшей над корчившейся «под кровавыми сапогами и под шинами черных марусь» Русью. Возникает образ «темной горницы» с плачущими детьми, а вся главка ритмом стихов напоминает народный плач («Уводили тебя на рассвете, // За тобой, как на выносе, шла...»).

Следующая часть поэмы «Посвящение». Кому же посвящается поэма? Женщинам, матерям, которые, страдая, находились на грани истощения физических и духовных сил и жили лишь надеждой.

Поэтесса намеренно вызывает у нас ассоциации с декабристами, упоминая в тексте «каторжные норы». Но декабристы страдали за высокую цель, а за что страдают, гибнут или идут на каторгу современники Ахматовой? Бессмысленные страдания и гибель всегда переживаются тяжелее, отсюда и появляются в поэме слова о “смертельной тоске”.

1 глава. Какое событие здесь описано? На выносе, дети плакали, свеча оплыла, смертный пот на челе.

- Почему А. Ахматова обращается в историю, использует образ стрелецкой женки?

В ывод: Обращение к образу стрелецкой женки помогает связать времена, сказать о типичности судьбы русской женщины и подчеркнуть тяжесть конкретного страдания. Послереволюционная жизнь Ахматовой трагична: большевиками расстрелян ее муж, поэт Николай Гумилев; долгие годы провел в тюрьмах и лагерях ее сын. Судьба Ахматовой и ее семьи – повторение судьбы миллионов людей России:

ывод: Обращение к образу стрелецкой женки помогает связать времена, сказать о типичности судьбы русской женщины и подчеркнуть тяжесть конкретного страдания. Послереволюционная жизнь Ахматовой трагична: большевиками расстрелян ее муж, поэт Николай Гумилев; долгие годы провел в тюрьмах и лагерях ее сын. Судьба Ахматовой и ее семьи – повторение судьбы миллионов людей России:

Вторая главка — как колыбельная сыну — добрая, ласковая по звучанию, но с трагической развязкой:

Тихо льется тихий Дон,

Желтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень.

Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,

Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме,

Помолитесь обо мне.

Читаем IV главу. К кому обращены слова четвёртой части? Что происходит с героиней?

(Осознан приговор судьбы. Она на грани безумия, происходит раздвоение личности.)

Конечно, А. Ахматова не могла в точности знать, что творится за тюремными стенами. Оттуда очень редко возвращались.… Но она предчувствовала это, оттого так и страдала.

Читаем V главу. Обилие глаголов в начале части и их отсутствие в конце говорит о том, что лирическая героиня поначалу действует, старается что-то предпринять, чтоб узнать о судьбе родного человека:

Семнадцать месяцев кричу,

Зову тебя домой,

Кидалась в ноги палачу,

Ты сын и ужас мой.

Все перепуталось навек,

И мне не разобрать

Теперь, кто зверь, кто человек,

И долго ль казни ждать.

И только пыльные цветы,

И звон кадильный, и следы

Куда-то в никуда.

И прямо мне в глаза глядит

И скорой гибелью грозит

Огромная звезда.

Но потом ею овладевает отчаяние, нет больше сил бороться, наступает оцепенение и покорное ожидание гибели. Мать находится на грани безумия, и из её уст льются тихие строчки колыбельной сыну.

В VI главе льются тихие строчки колыбельной сыну.

Легкие летят недели,

Что случилось, не пойму.

Как тебе, сынок, в тюрьму

Ночи белые глядели,

Как они опять глядят

Ястребиным жарким оком,

О твоем кресте высоком

И о смерти говорят.

Перечитаем VII-IX главы («Приговор», «К смерти»).

Когда читаем седьмую–девятую части «Реквиема»…”, мы видим мать, обезумевшую от горя. Она жаждет смерти, готова принять ее в любом виде. У нее нет больше сил сопротивляться безумию.

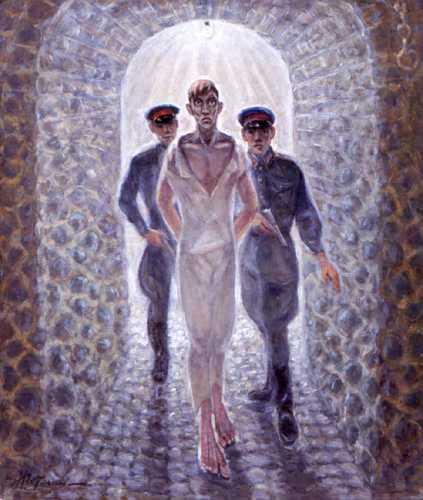

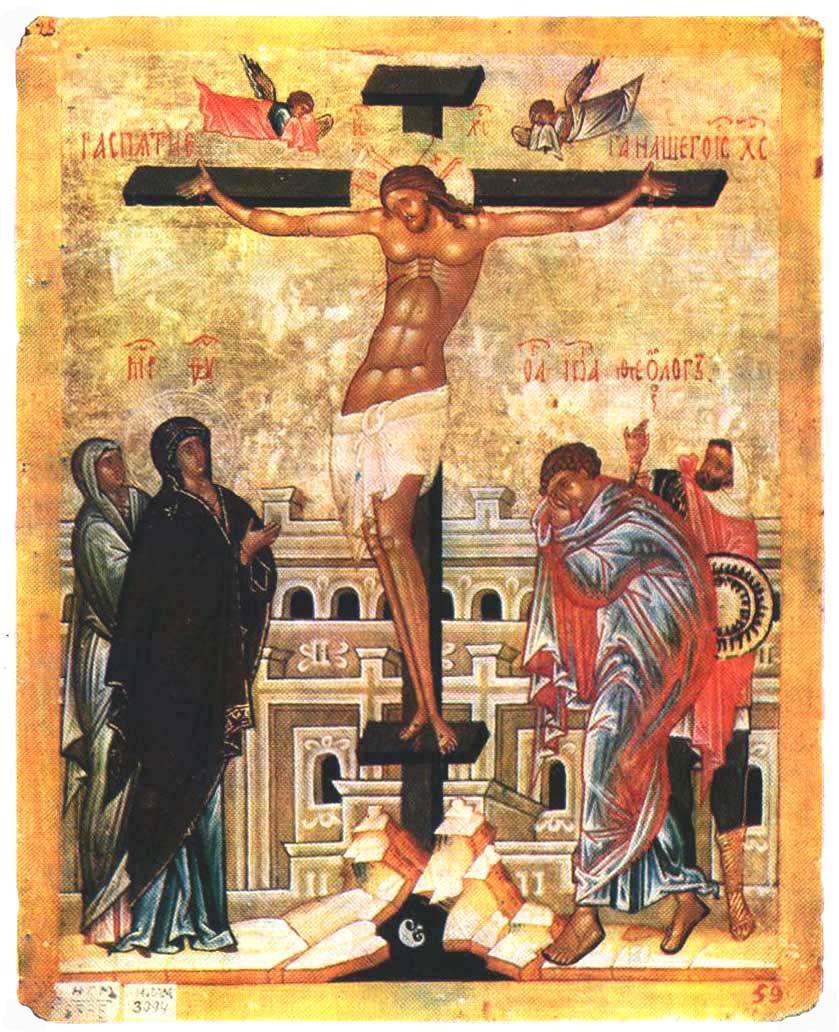

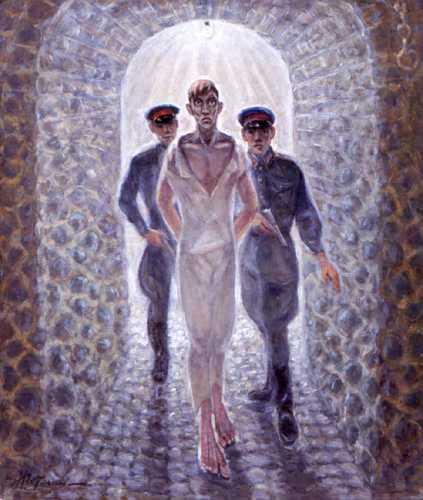

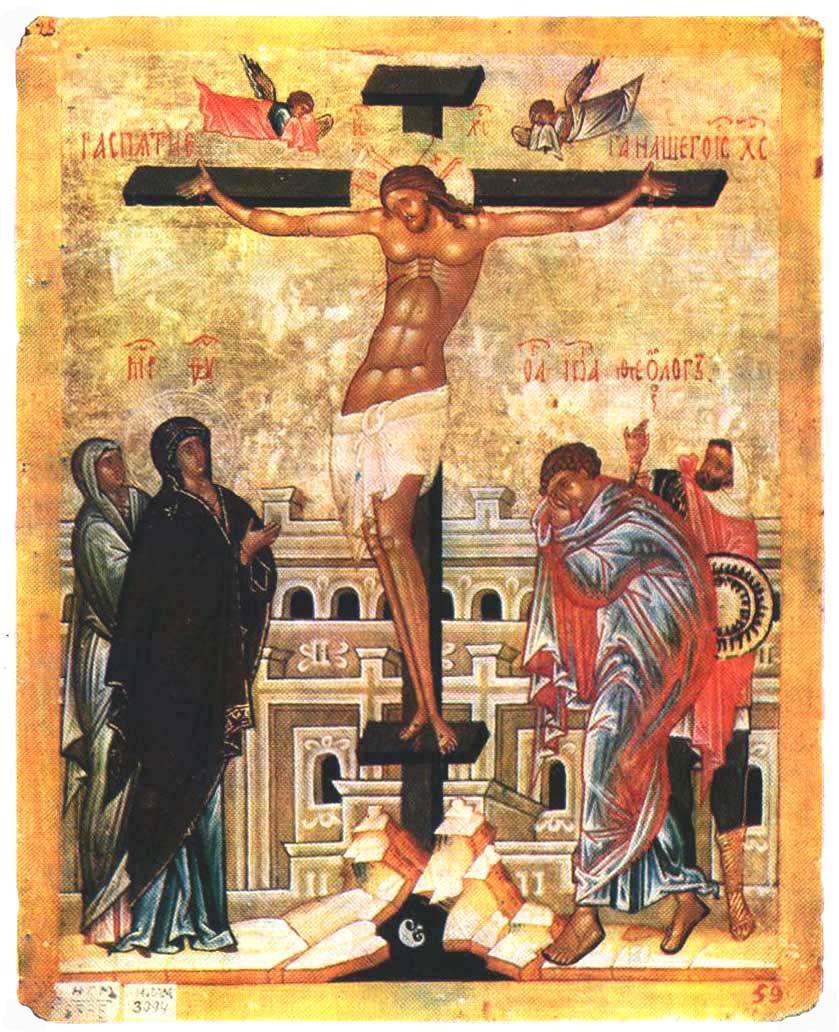

Прочтите название X главы «Распятие». Ахматова использовала сюжет из Библии.

Главка «Распятие» – кульминация поэмы. Эпиграфом к ней Ахматова взяла слова из канона — обращение Иисуса Христа к деве Марии, своей матери: «Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи».

Хор ангелов великий час восславил,

И небеса расплавились в огне.

Отцу сказал: "Почто Меня оставил!"

А матери: "О, не рыдай Мене..."

Магдалина билась и рыдала,

Ученик любимый каменел,

А туда, где молча Мать стояла,

Так никто взглянуть и не посмел.

Эти строки как бы воспроизводят композицию иконы «Распятие»: крест с распятым Христом; Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал семь бесов; любимый ученик Иоанн Богослов, единственный из апостолов свидетель казни; скорбная, молчащая мать.

Здесь личное (арест сына) соединяется с общенациональным (трагическая история России) и вечным (Богородица). Библейские образы позволили Ахматовой раздвинуть временные и пространственные рамки поэмы, показать, что и силы Зла, обрушившиеся на страну, и горе матерей, и окаменелое страдание сыновних глаз — все это соотносимо с общечеловеческими трагедиями. Библейский масштаб помог ей измерить трагедию 30-х гг. самой крупной мерой. А голос поэта стал голосом всего русского народа.

Трагедия народа велика, оно вызывает в памяти страшное преступление – распятие Христа. Каждая из матерей, потерявших сына, подобна Богоматери. В образе Богоматери сливаются все матери мира, детей которых убивают. Богоматерь уже много веков оплакивает каждого невинно гибнущего ребенка. Личная трагедия одной матери и одного сына незаметно становится всеобщей в пространстве России и во времени.)

Обратимся к эпилогу. Ахматова говорит от имени всех, к чьим страданиям были глухи там, за тюремными стенами.

Хотелось бы всех поимённо назвать,

Да отняли список, и негде узнать, —

говорит Ахматова. Но она помнит всех и говорит от имени всех.

Это самая длинная часть в поэме. В ней представлена истерзанная душа народа: одна половина его в тюрьмах – это мужики и сыновья; другая – в тюремных очередях, это матери и жены. Здесь дан обобщенный портрет матери.

Во II части эпилога идут твердые, как железо, двустишия с мужскими рифмами, которые свидетельствуют о спокойности, непреклонности и победительной силе женщины поэта.

Опять поминальный приблизился час.

Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,

И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что красивой тряхнув головой,

Сказала: "Сюда прихожу, как домой".

Хотелось бы всех поименно назвать,

Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров

Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,

О них не забуду и в новой беде,

И потому она достойна монумента, этого воплощения памяти, несгибаемости. Продолжая традиционную в русской поэзии тему памятника, А. Ахматова трактует ее очень ярко, мощно:

А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,

Но только с условьем - не ставить его

Ни около моря, где я родилась:

Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,

Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов

И где для меня не открыли засов.

Поэма, посвящённая безвинно погибшим, рассказана как бы вполголоса. Так говорят на поминках. В самом же финале поэма наполняется звуками. Какие звуки мы слышим?

(Громыхание, хлопанье, вой.)

Эти звуки, как колокольный звон, венчают поэму и резко обрываются в заключительных строчках, где возникает мотив временной отдалённости: страдание сменяется скорбью.

А теперь вернёмся к эпиграфу. Он написан через двадцать лет после поэмы — в 1961 году. Как связан эпиграф с содержанием поэмы?

Э пиграф написан в 1961году. На протяжении 30 лет своей жизни А. Ахматова постоянно обращалась к поэме «Реквием». Нигде в поэме не звучит мотив возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззакония и бесчеловечности является вся поэма. Так же она посвящена безвинно погибшим и рассказана как бы в полголоса. Так говорят на похоронах и поминках.

пиграф написан в 1961году. На протяжении 30 лет своей жизни А. Ахматова постоянно обращалась к поэме «Реквием». Нигде в поэме не звучит мотив возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззакония и бесчеловечности является вся поэма. Так же она посвящена безвинно погибшим и рассказана как бы в полголоса. Так говорят на похоронах и поминках.

Обобщение:

Поэма создавалась в нечеловеческих условиях, в «страшные годы ежовшины».

Именно им «невольным подругам… двух осатанелых…» посвящается поэма «Реквием».

Во «Вступлении» уже прорисовывается конкретное время действия: Ленинград, страна – не Советский Союз, а все-таки «безвинная Русь».

Лирическая героиня поэмы ищет утешения у смерти, великая скорбь, однако, делает ее как бы новой богоматерью.

Истоки зла, которые взяли в стране верх, уходят в историю, масштабы трагедии расширяются обращением к образам Христа и Богоматери, к библейскому сюжету.

Ахматова показала ад XX века. Устами поэта гласит 100-миллионный народ.

В эпилоге звучит тема памятника, который может быть поставлен конкретному человеку с реальной биографией, личное горе которого в то же время символизирует громадное народное горе.

В своей поэме А. Ахматова описала достаточно образно и зримо эпоху, в которую суждено было страдать народу. Героиня осознала свое единство с народом, обрела силы женщины, разгадавшей свое высокое предназначение. Это памятник материнскому страданию.

8

ывод: Обращение к образу стрелецкой женки помогает связать времена, сказать о типичности судьбы русской женщины и подчеркнуть тяжесть конкретного страдания. Послереволюционная жизнь Ахматовой трагична: большевиками расстрелян ее муж, поэт Николай Гумилев; долгие годы провел в тюрьмах и лагерях ее сын. Судьба Ахматовой и ее семьи – повторение судьбы миллионов людей России:

ывод: Обращение к образу стрелецкой женки помогает связать времена, сказать о типичности судьбы русской женщины и подчеркнуть тяжесть конкретного страдания. Послереволюционная жизнь Ахматовой трагична: большевиками расстрелян ее муж, поэт Николай Гумилев; долгие годы провел в тюрьмах и лагерях ее сын. Судьба Ахматовой и ее семьи – повторение судьбы миллионов людей России:

пиграф написан в 1961году. На протяжении 30 лет своей жизни А. Ахматова постоянно обращалась к поэме «Реквием». Нигде в поэме не звучит мотив возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззакония и бесчеловечности является вся поэма. Так же она посвящена безвинно погибшим и рассказана как бы в полголоса. Так говорят на похоронах и поминках.

пиграф написан в 1961году. На протяжении 30 лет своей жизни А. Ахматова постоянно обращалась к поэме «Реквием». Нигде в поэме не звучит мотив возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззакония и бесчеловечности является вся поэма. Так же она посвящена безвинно погибшим и рассказана как бы в полголоса. Так говорят на похоронах и поминках.