Обеспечение перехода к личностно ориентированной системе обучения по технологии

Одной из центральных проблем, влияющих на направления реформирования российской системы школьного образования, является всевозрастающее противоречие между увеличивающимся объемом знаний в обществе и возможностями каждого индивида по их усвоению.

Решением этой проблемы является переход к новой парадигме школьного образования. Дело в том, что разрешение этого противоречия лежит только в отказе от культивируемого в сознании нашего общества в советский период образовательного идеала, когда задачей школы было подготовить к самостоятельной жизни «всесторонне развитую личность». Новая парадигма образования требует от школы другого, т.е. школа должна за время обучения максимально развить способности каждого обучающегося к самореализации.

Педагоги и вся система образования должны создать в процессе обучения такие условия, которые обеспечили бы обучающемуся право самому строить свою индивидуальную образовательную траекторию, как основу дальнейшего профессионального образования.

Таким образом, ядром системы образования провозглашается личность обучаемого, а значит, личностно-ориентированные педагогические технологии должны быть основными в учебном процессе.

Под личностно ориентированным подходом принято понимать логическую ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности обучающего, развития границ его неповторимой индивидуальности.

Основными принципами личностно-ориентированного обучения являются: принципы дифференцированного и индивидуализированного обучения.

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, которая ориентирована на хождение в мировое образовательное пространство, на социальный запрос, который сформировался в нашем обществе за период реформ.

На современном этапе уровень образования каждого человека и индивидуально-профессиональный потенциал общества в целом рассматриваются как стратегический ресурс. Отсюда вытекают принципиально новые требования общества в системе образования.

Сегодня школа в процессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.

Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.

Анализ данной таблицы показывает системы перехода к личностно-ориентированному обучению, обязательными звеньями которой являются дифференциация и индивидуализация обучения.

Рассмотрим, в чем проявляется общее и особенное этих двух принципов.

Cхема№1

«Принципы дифференциации и индивидуализации»

Дифференциация означает разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени.

Дифференциация обучения - это организация учебной деятельности, при которой учитываются склонности, интересы и особенности обучающихся, но при этом не снижается общий(базовый) уровень общеобразовательной подготовки; она предполагает создание на основе определенных признаков (интересов, склонностей, способностей достигнутых результатов) мобильных или стабильных групп, позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к обучающимся требования существенно различными.

Технология дифференцированного обучения.

Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть учебного процесса.

По характерным индивидуально- психологическим особенностям детей, составляющим основу формирования гомогенных групп, различают дифференциацию:

по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели, разно возрастные группы);

по полу (мужские, женские, смешенные классы, команды, школы);

по области интересов (гуманитарные, физико- математические, биолого- химические и другие группы, направления, отделения, школы).

Схема №2

Дифференциация по интересам

| Положительные аспекты | Трудности и возможные отрицательные последствия |

| Наилучшие условия для развития и реализации задатков и способностей ребенка. Удовлетворение имеющихся интересов ребенка. Исключается стремление «стричь всех под одну гребенку». Усиление мотивации к учебе, самоопределение ребенка. Раннее развитие способностей, профориентация, специализация. Возможно более раннее распознавание природных задатков и способностей ребенка. Реализация свободы выбора ребенка, обеспечение возможности «социальных проб». Возможность использовать сенситивные периоды в развитии личности (наиболее благоприятные для развития тех или иных качеств).

| Отсутствие точных и надежных способов диагностики специальных интересов ребенка. Интересы ребенка не есть нечто неизменное, они меняются. Не обеспечивается всестороннее развитие личности. Излишняя целенаправленность мешает приобрести общий гарантированный минимум знаний и умений во всех областях. Сужение образовательного пространства, опасность одностороннего развития. Отсутствие научных рекомендаций о возрасте, с которого можно и нужно начинать дифференциацию. Неопределенность, отсутствие рекомендаций по дозировке (мере) включения, погружения ребенка в специальную область. Трудности наблюдения и отслеживания развития специальных качеств личности.

|

по уровню умственного развития (уровню достижений);

Особенности дифференциации по уровню.

Дифференциация по уровню умственного развития не получает в современной педагогике однозначной оценки; в ней имеются наряду с положительными и некоторое отрицательные аспекты.

Схема №3

Уровневая дифференциации

| Положительные аспекты | Отрицательные аспекты |

| Исключаются неоправданные и нецелесообразные для общества уравниловка и усреднение детей. У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному. Отсутствие в классе отстающих снимает необходимость в снижении общего уровня преподавания. Появляется возможность более эффективно работать с трудными обучающимися, плохо адаптирующимися к общественным нормам. Реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Повышается уровень Я-концепции: сильные утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, избавиться от комплекса неполноценности. Повышается уровень мотивации ученья в сильных группах. В группе, где собраны одинаковые дети, ребенку легче учиться. | Деление детей по уровню развития негуманно. Высвечивается социально-экономическое неравенство. Слабые лишаются возможности тянуться за более сильными, получать от них помощь, соревноваться с ними. Перевод в слабые группы воспринимается детьми как унижение их достоинства. Несовершенство диагностики приводить пророй к тому, что в разряд слабых переводятся неординарные дети. Понижается уровень Я-концепции: в элитарных группах возникает иллюзия исключительности, эгоистический комплекс; в слабых группах снижается уровень самооценки, появляется установка на фатальность свей слабости. Понижается уровень мотивации ученья в слабых группах. Перекомплектование разрушает классные коллективы. |

5 по личностно- психологическим типам (типу мышления, акцентуации характера, темпераменту и др.);

6 по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослабленного зрения, слуха, больничные классы)

В любой системе обучения в той или энной мере присутствует дифференцированный подход и осуществляется более или менее разветвленная дифференциация. Поэтому сама технология дифференцированного обучения, как применение разнообразных методических средств, является ключевой, проникающей технологией.

Рассмотрим, в чем состоит сущность принципов дифференцированного обучения.

Сущность принципов

Разработаны принципы, характеризующие процессуальную и организационную стороны дифференцированного обучения, установлены показатели результативности дифференциации, основывающиеся на ее индивидуально- личностной (удовлетворенность учеников процессом обучения; психологическая комфортность обучения; развитие общих и специальных способностей учеников) и социально- личностной значимости (усиление мотивации учения, повышение уровня усвоения знаний учениками).

Общие признаки служат направляющими при конструировании частных принципов, пронизывают их и отражаются в них, частные признаки охватывают процесс обучения в условиях дифференциации и выступают в виде дидактических оснований отбора содержания, фактора выбора методов обучения в условиях дифференциации, требований к организации дифференцированного обучения.

Общие признаки дифференциации

Общими признаками дифференциации обучения являются:

Принцип единства индивидуально- личностного и социального в дифференциации обучения;

Принцип гуманистической направленности дифференциации;

Принцип адаптационно-развивающего характера дифференциации;

Частные принципы

Частные принципы характеризующие отбор содержания образования в условиях дифференцированного обучения:

Принцип учета специфики целей обучения и индивидуально- типологических особенностей обучающихся дифференцированных классов;

Принцип ориентации на интересы обучающихся, концептуальные идеи, возможности учебно-дидактического обеспечения;

Принцип варьирования объема, характера и соотношения теоретического, прикладного, философского, историко-научного, методического (в том числе, аксиологического), учебного материала в дифференцированных классах;

Принцип ориентации на развитие общих и специальных способностей обучающихся;

Принцип проектирования характера учебно- познавательной деятельности обучающихся (от репродуктивной до творческой) в различных дифференцированных классах;

Принцип зависимости стиля изложения учебного материала от особенностей обучающихся дифференцированного класса.

При выборе организационных форм, методов и технологий в условиях дифференцированного обучения действует частный принцип обусловленности процессуальной стороны обучения спецификой вариативного содержания образования и характеристиками учебно-познавательной деятельности обучающихся дифференцированных классов.

В организации дифференцированного обучения нормативами являются: принцип комплексности и принципы целостности, преемственности, теоретической обоснованности форм дифференцированного обучения в школе.

В определении результативности дифференцированного обучения выделяются показатели, ориентированные:

На индивидуально- личностную значимость дифференциации: удовлетворенность обучающихся процессом обучения; психологическая комфортность обучения; развитие общих и специальных способностей обучающихся;

На социально-личностную значимость дифференциации: усиление мотивации учения; повышение уровня усвоения знаний обучающими.

Таким образом, предложенная целостная система дифференциации процесса обучения в образовательной школе позволяет усилить положительную значимость дифференциации. Целостность системы определяется единой принципиальной основой (учитывающей индивидуально-личностные и социальные аспекты дифференциации, ее гуманистическую направленность, адаптационно-развивающий характер), существование структурно-логических и функциональных связей элементов концепции, действенностью ее при условии следования совокупности принципов.

Схема №4

Организационная структура учебного процесса и стадия ее развития

| Вид общения | Организационная форма обучения | Способ обучения |

| 1.Опосредованое общение через письменную речь

2.Общение в паре 3.Групповое общение

| 1.Индивидуальная

2.Парная динамическая. 3.Групповая (один одновременно учит многих) | 1.Индивидуальный способ обучения включает две формы: парную и индивидуальную. 2.Групповой способ о бучения включает три формы: групповую парную и индивидуальную

|

Обучение - есть общение обучающих и обучаемых.

Вид общения определяет организационную форму обучения, способы обучения основываются на применении различных видов общения.

Групповые формы обучения

Смешанная дифференциация (модель сводных групп)

Для изучения важных учебных разделов, основой которых является интеграция с (математикой, литературой, русским языком, историей, изобразительным искусством, черчением, физикой, химией и т.д.), весь класс перегруппировывается. Определяется базовая основная интеграция с данной темой (например; эскизы моделей платья, оформление блюд - изобразительное искусство; конструирование и моделирование платья- черчение материаловедение- химия; и т.п.) Рекомендуется образовать три сводные группы.

Школьники, интересующиеся данным учебным предметом и имеющие в этом направлении достаточно высокие показатели, объединяются в одну сводную группу продвинутого уровня. Из остальных обучающихся класса по принципу уровневой дифференциации (группа базового стандарта и группа усиленной педагогической поддержки) формируются еще две сводные группы.

Разрабатываются три группы вариантов учебной деятельности. По первому варианту работает группа по интересам и имеет продвинутый уровень; второй и третий варианты реализуются в тех группах, для которых этот предмет не выбран «интересным» и главная цель которых – достижение обязательных результатов обучения.

Состав классного коллектива при таком разделении остается неизменным, а состав групп меняется в зависимости от предметов дифференциации на основе интеграции.

При этом соблюдается единство программы и базового стандарта. Модель сводных групп, объединяющая два вида дифференциации по уровню достижений и по интересам рекомендуется проводить в V-IX классах.

Группы не являются статичными. Возможны переходы обучающихся из группы в группу в середине занятия.

Для распределения детей между разными направлениями учебы применяются различные виды диагностики в том числе интеллектуальные тесты.

В дифференцированном обучении существуют групповые формы, которые делятся на типичные.

Типичные формы

Группы в два человека (все работают над одним заданием);

Группы в три человека (обсуждение и планирование работы сообща, выполнение задания с разделением труда, в конце работы подведение итогов);

Большие группы (каждый работает над своим заданием, но консультируется с другими).

Групповые формы обучения хороши тем, что при совместной деятельности проявляется в первую очередь, активность обучающихся в малых группах – там им комфортнее. Обучающийся пока еще не может по различным причинам публично выступать и высказывать свои мысли вслух перед всем классом и учителем, но зато в группе он может занимать активную позицию, обсуждать наравне со всеми предложенные вопросы и задания. Обучающийся в такой ситуации чувствует себя увереннее, что достаточно важно.

Вне всякого сомнения, групповые формы работы являются одним из средств развития мышления обучающихся. Систематическое использование данной технологии обучения в сотрудничестве имеет свои преимущества;

1. Не все обучающиеся готовы задавать вопросы учителю, если они не поняли новый или ранее пройденный материал. А при работе в малых группах, при совместной деятельности, ученики выясняют друг у друга все, что им непонятно. В случае необходимости не боятся все вместе обратиться за помощью к учителю.

2. обучающиеся учатся сами видеть проблемы окружающего мира и находить способы их решения.

3. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания готовых знаний данных в учебнике, но и от умения самостоятельно приобретать новые знания и умение их применять в конкретных заданиях.

4. У обучающихся формируется собственная точка зрения, они учатся ее аргументировать, отстаивать свое мнение.

5. Обучающие начинают понимать, где и как они смогут применить полученные на уроках знания.

6. Ребята учатся общаться между собой, с учителями, овладевать коммуникативными умениями.

7. Развивается чувство товарищества, взаимопомощи.

Все выше изложенное показывает развитие таких свойств мышления, как:

- систематизация

- обобщение

- классификация

- аналогии

- анализ

- абстрагирование

Наиболее эффективной является групповая работа, в которую учитель вмешивается лишь по запросу группы.

Схема № 5

Групповая форма обучения

Таким образом принцип дифференциации обучения – положение, согласно которому педагогический процесс строится как дифференцированный. Одним из основных видов дифференциации (разделения) является индивидуальное обучение.

Обратимся к схеме №1

Групповые формы обучения применяются на уроках технологии при сочетании фронтальной и индивидуальной формами работы. У нас на занятии обучающиеся с разным уровнем подготовки, с разным уровнем развития, в одном классе сильные, слабые и средние обучающиеся. Поэтому задания для индивидуальной работы следует разрабатывать дифференцированно: по уровню трудности, по объему учебного материала, по интересам, по уровню развития.

Индивидуализация личности. Потребности личности.

Каждый человек – единственный и неповторимый в своей индивидуальности. В процессе обучения, воспитания и управления мы должны учитывать, прежде всего, индивидуальность и неповторимость каждого человека.

Индивидуализация личности – процесс выделения человека как относительно самостоятельного субъекта в ходе исторического развития общественных отношений, а так же процесс и результат совмещения социальных требований, ожиданий, норм, ценностей со спецификой потребностей свойств и стилей деятельности индивидов.

Индивидуализация – это процесс учета и развития индивидуально-психологических особенностей личности обучающихся всеми формами и методами системы обучения в школе.

Индивидуализация обучения – это организация учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; она позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося, что соотносится с основной идеей обновления школы, стоящей в выборе каждым школьником индивидуальной образовательной программы. Индивидуализация обучения направлена на самопознание, самообразование обучающихся, выявление их истинных мотивов выбора обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию образовательной программы обучения в соответствии с интересами, возможностями и способностями.

Технологии индивидуализации обучения представляют динамические системы, обхватывающие все звенья учебного процесса: цели, содержание, методы и средства.

Основные цели индивидуализированного обучения:

Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных возможностей (способностей);

Содействие средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым обучающимся, предупреждение неуспеваемости обучающихся;

Формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого обучающегося;

Улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов;

Формирование личностных качеств самостоятельности трудолюбия творчества.

Более коротко технология индивидуализированного обучения – такая организация учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения является приоритетными.

Общие принципы индивидуализации обучения:

Индивидуализация есть стратегия процесса обучения;

Индивидуализация является необходимым фактором формирования индивидуальности;

Использование индивидуализированного обучения по всем предметам;

Интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной деятельности;

Учение в индивидуальном темпе, стиле;

Предпосылкой индивидуализации обучения является изучение особенностей школьников, которые в первую очередь следует учитывать при индивидуализации учебной работы: обучаемость, учебные умения, обученность, познавательные интересы.

Индивидуальная работа требует адекватного уровня развития общеучебных умений и навыков.

Человек – весьма совершенная самоуправляющая и саморегулирующая система. Уровень самоуправления – одна из главных характеристик личностного развития.

Психологический механизм самоуправления личности довольно сложен. Всякое изменение в развитии личности происходят как ее собственный эмоциональный выбор или сознательное решение т.е. регулируются личностью «изнутри».

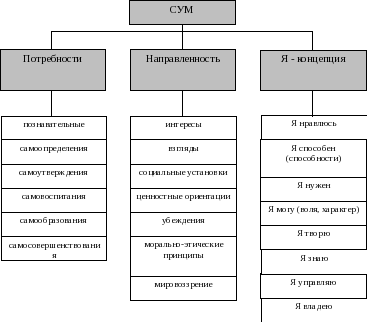

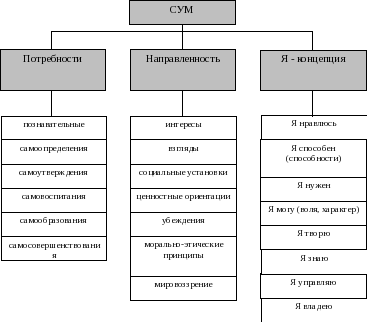

Основу внутреннего саморегулирующего механизма представляют три интегральных качества (психогенные факторы развития): потребности, направленность, Я-концепция.

Потребность – это фундаментальные свойства индивида, выражающие его нужду в чем-либо и являющиеся источником психических сил и активности человека. Потребности можно разделить на материальные (в пищи, одежде, жилье), духовные (в познании, эстетическом наслаждении), физиологические и социальные (в общении, труде, общественной деятельности)

Классификация потребностей

ПОТРЕБНОСТИ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

материальные физиологические духовные

Биологические потребности(переживание нужды вдыхании, питании, воде, нормальном теплообмене, самосохранении рода и другие потребности, связанные с биологической организацией человека);

Социальные потребности (нужда личности в многообразных взаимоотношениях с другими людьми, в самореализации, самоутверждении, общественном признании ее достоинств);

Идеальные потребности (познание окружающего мира в целом и в его частностях, осознание своего места в этом мире, поиск смысла своего существования).

Направленность представляет собой совокупность устойчивых и относительно независимых от ситуации мотивов, ориентирующих действия и поступки личности. В нее входят: интересы – осознанная форма направленности, служащая побудительной причиной действия личности; убеждения; взгляды – субъективное отношение личности к окружающей действительности и своим поступком, связанные с глубокой и обоснованной уверенностью в истинности знаний, принципов и идеалов, которыми человек руководствуется; социальные установки – готовность, предположенность к определенным социально -принятым способам поведения; ценностные ориентации – направленность сознания и повеления на общественные, материальные и духовные ценности, предпочтительное отношение к тем или иным из них; мировоззрение – упорядоченная система взглядов и убеждений личности.

Я-концепция личности – это устойчивая, в общей или меньшей степени осознаваемая и переживаемая система представлений личности о самом себе, на основе которой она строит своё поведение.

Как интегральное понятие, Я-концепция включает в себя целую систему качеств, характеризующих «самость» в человеке: самопознание, самосознание самооценка, самоопределение, самореализация, саморегуляция, самосовершенствование, самовоспитание, самоутверждение, самонаблюдение и самообразование.

Я - концепция в основном определяет важнейшую характеристику процесса саморегуляции личности – ее уровень притязаний, т.е. представление о том какого «места» среди людей она заслуживает.

Схема №6

Самоуправляющие механизмы личности

К основным группам потребностей относят и иные потребности, присущие человеку, потребности в самореализации.

И так к феноменам «самости», обуславливающим развитие личности современного школьника относится: самопознание, закрепляет интерес к своему «Я», обучая способам познания своих личностных качеств и способностей; самоопределение, создает в различной деятельности ситуации выбора, принятия собственного решения; самоутверждение, стремление человека к высокой оценке и самооценке своей личности; самовоспитание, сознательная деятельность направленная на возможно более полную реализацию человеком себя как личности, предполагает наличие ясно осознанных целей, идеалов, личностных смыслов; самообразование, познавательная деятельность, которая осуществляется добровольно, управляется самим человеком. Самообразование необходимо для осознанного совершенствования каких либо качеств индивида; самосовершенствование, предполагает воздействие на самого себя, опору человека на лучшее в себе, расширение этого лучшего и продвижение к собственной вершине; самонаблюдение, наблюдение человеком, за внутренним планом собственной психологической жизни, позволяющее фиксировать ее проявление (переживания, мысли, чувства); самооценка, оценка своих возможностей качеств, чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или закрыто; саморегуляция, обучает управлению собственными желаниями, порывами, стимулированию и корректированию собственных действий; самореализация, помогает проявить свой творческий потенциал в учебной и внеучебной деятельности;

Особое внимание нужно уделять воспитанию нравственных качеств личности, которые основываются на понимании и освоении нравственных ценностей, составляющих современную общечеловеческую мораль. Ценности это - свобода демократизм, достоинство, честь, ответственность, совесть, стыд, любовь, доброта, экологическая культура, косметическое сознание, вера, воля, добродетель.

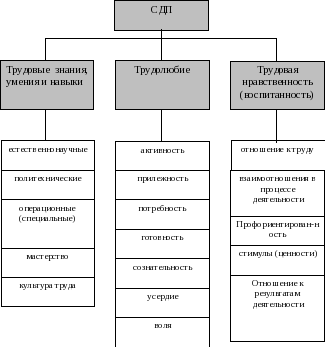

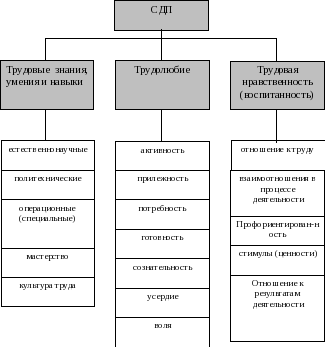

Схема №7

Структура качеств действенно-практической сферы личности

Трудовые умения и навыки характеризуют уровень достигнутого личностью трудового опыта, степень мастерства в трудовой области: широту, основательность, освоенность, умение.

Основной канал приобретения трудовых умений и навыков – трудовое обучение, построенное на основе определенной теории усвоения. Навыки эти основываются на естественнонаучных, политехнических и специальных, технических, экономических, психологических знаниях.

Трудолюбие – качество личности, которая определяет степень ее моральнопсихологической подготовленности к трудовой деятельности. Это – одно из сложных свойств, чрезвычайно индивидуальное имеющее, по-видимому, в своей основе определенные врожденные задатки типа социального инстинкта проявляющегося у школьника к учебной и общественно полезной, трудовой активности, прилежности, потребности в труде и готовности трудиться.

Готовность к трудовой деятельности составляет одну из основных качеств действенно-практической сферы. В зависимости от степени его сформулированности человек с большим или меньшим эффектом включается в трудовую деятельность, проявляет психологическую готовность к труду.

Трудовая нравственность характеризует отношение личности к трудовой деятельности, людям труда и его результатом.

Для развития действенно-практической сферы ничем не заменена сама трудовая, общественная, художественно-прикладная деятельность, ориентированная на получение полезного для людей, для общества результата.

Вернемся к схеме №1.

Индивидуализированные формы обучения характеризуются определенной обособленностью в работе отдельных обучающихся.

При индивидуализированной форме обучения нужно помнить, что индивидуальный подход необходим не только к тем обучающимся, которые испытывают трудности в усвоении материала, но и к ученикам с высоким уровнем развития способностей, чтобы они не останавливались на достигнутом и у них был стимул к дальнейшему продвижению. При групповой работе – организаторы, эксперты; наставничество - консультанты и т.д.

Индивидуальная образовательная программа включает: цель программы, задачи, проблематику, принцип построения индивидуальной образовательной программы.

Индивидуальный учебный план каждого конкретного обучающегося, включающий совокупность учебных предметов, элективных курсов, предметных кружков, выбранных для построения траектории индивидуального образования.

Результат:

развитие индивидуальных способностей, склонностей, интересов, дающих возможность самореализации как творческой личности;

способность к продолжению дальнейшего образования;

толерантности коммуникабельности;

способность к успешной социализации в обществе и на рынке труда.

Индивидуальный образовательный маршрут – это структурированная программа действий обучающегося на некотором фиксированном этапе обучения.

Индивидуальная форма образовательной деятельности – это передача опыта от старшего поколения младшему, от одного человека другому (учитель - ученик). Его суть заключается в индивидуальном выполнении определенных заданий.

Достоинства дифференциации и индивидуализации обучения

развитие демократического подхода к комплектации классов, при котором учитываются интересы и пожелания обучающихся;

повышение заинтересованности в оптимизации всего учебного процесса, как среди учителей и администрации, так и родителей и обучающихся;

создание предпосылок для самоопределения обучающихся;

реальный рост показателей качества процесса обучения,

изменения сознания педагогов, вызвано необходимостью командной работы, и проектированием разноуровневого содержания;

учебная мотивация (обучающиеся много лучше понимают зачем они учатся объем же того материала который действует демотивирующим образом – «школа требует от меня учить то, что мне надо» - заметно сокращается);

эффективность образования (если обучающийся осваивает те предметы и курсы, которые соответствуют его интересам и способностям, которые ему нужны, то конечные результаты становятся заметно лучше).

И снова обратимся к таблице №1

Сделаем вывод, что же общего между дифференциацией и индивидуализацией обучения.

Сходство изучаемых признаков заключается в том, что процесс обучения направлен на личность обучающегося, на его индивидуальные познавательные, психологические особенности.

Особенное заключается в том, что при индивидуализированной форме обучения педагогические воздействия направлены на конкретного обучающегося, а при дифференцированной форме – на группы обучающихся, сформулированных по каким либо сходным признакам.

Оставаясь в рамках классно-урочной системы и используя в обучении принципы дифференциации и индивидуализации, мы сможем приблизится к личностно ориентированной системе обучения. И так, необходимо признать, что в этих условиях наиболее комфортно чувствует себя – «сильные» и «слабые», а также ученики, имеющие ярко выраженные интересы, «средних» учеников, ничем не проявляющих себя в школе, остается все меньше.

Литература:

Селевко Г.К. и др. Дифференциация обучения.- Ярославль, 1995.

Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса, - М., 2002.

Алексеев С. В. . Дифференциация в обучении предметам естественнонаучного цикла. – Л., 1991.

Унт Инге. Индивидуализация и дифференциация обучения. М., Педагогика,1990.

Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития, - Казань, 2000.

Лошнова О. Б. Уровневая дифференциация обучения.- М., 1995.