«Деревенская проза»

50-80х годов

Удивительно и невыразимо чувство Родины…Какую светлую радость и какую сладчайшую тоску дарит оно, навещая нас то ли в часы разлуки, то ли в счастливый час проникновенности отдыха.

Леонид Леонов

Все последние годы так

называемая деревенская

проза больше всего

занималась

нравственным

здоровьем человека-

и человека настоящего, и

человека будущего.

Валентин Распутин

"Деревенская

проза"

«Деревенская» проза

На протяжении ХХ века, во времена революций, войн, НЭПа, русская культура менялась, перестраивалась, ломалась с десяток раз.

К 1950-ым годам стало ясно, что самой незащищенной, в условиях исторических ломок оказывается деревня и ее жители. Появившаяся в это период проза о деревне стала существенным звеном литературного процесса. Её создатели были первыми, кто уже на рубеже 60 – 70-х годов остро почувствовал дефицит духовности, кто первым оценил её как главную тенденцию времени в настойчивом поиске пути утверждения «традиционной нравственности».

«Деревенская» проза

Ставший позднее одним из самых полноводных потоков советской литературы последних десятилетий получил название «деревенской прозы».

Казалось бы, единственное, что объединяет творения столь различных, несхожих между собой писателей, как В. Овечкин, Е. Дорош, В. Солоухин, А. Яшин, И. Акулов, М. Алексеев, В. Тендряков, Ф. Абрамов, В. Белов, С. Залыгин, В. Астафьев, В. Шукшин, Б. Можаев, В. Распутин , – это тема: речь идет о произведениях, рассказывающих о русском селе.

Жизнь и судьба русской деревни в истории послереволюционной России:

- — «Год великого перелома» и его отражение в романах М. Шолохова «Поднятая целина», Б. Можаева «Мужики и бабы», В. Белова «Кануны». — Роль русского крестьянства в годы Великой Отечественной войны. — Судьба русского крестьянства в годы послевоенного лихолетья. Матрена (А. Солженицын. «Матренин двор»), тетка Дарья (А. Твардовский. «По праву памяти»), Катерина (В. Белов. «Привычное дело»), Настена (В. Распутин. «Живи и помни») — художественные открытия «деревенской» прозы.

«Деревенская» проза

В большой доле материал этих писателей был – деревенская жизнь , и сами они выходцы из деревни, поэтому (а отчасти из-за снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг чистоте нового движения) эту группу стали звать деревенщиками . А правильно было бы назвать их нравственниками , ибо суть их литературного переворота – возрождение традиционной нравственности, а сокрушенная вымирающая деревня была лишь естественной наглядной предметностью.

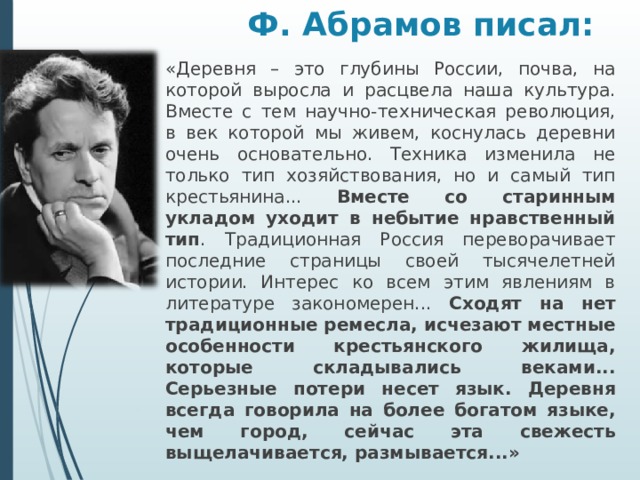

Ф. Абрамов писал:

«Деревня – это глубины России, почва, на которой выросла и расцвела наша культура. Вместе с тем научно-техническая революция, в век которой мы живем, коснулась деревни очень основательно. Техника изменила не только тип хозяйствования, но и самый тип крестьянина... Вместе со старинным укладом уходит в небытие нравственный тип . Традиционная Россия переворачивает последние страницы своей тысячелетней истории. Интерес ко всем этим явлениям в литературе закономерен... Сходят на нет традиционные ремесла, исчезают местные особенности крестьянского жилища, которые складывались веками... Серьезные потери несет язык. Деревня всегда говорила на более богатом языке, чем город, сейчас эта свежесть выщелачивается, размывается...»

- Деревенская проза - направление в русской литературе 1960-1980-х годов, осмысляющее драматическую судьбу крестьянства, русской деревни в 20 веке, отмеченное обостренным вниманием к вопросам нравственности, к взаимоотношениям человека и природы.

- Крупнейшими представителями , «патриархами» направления считаются Федор Александрович Абрамов, Василий Иванович Белов, Валентин Григорьевич Распутин. Ярким и самобытным представителем «деревенской прозы» младшего поколения стал писатель и кинорежиссёр Василий Макарович Шукшин. Также деревенская проза представлена произведениями Виля Липатова, Виктора Петровича Астафьева, Евгения Носова, Бориса Можаева и других авторов.

Авторы произведений деревенской прозы воссоздают традиционную русскую деревню : старые избы, церковь, кладбище, озеро или реку, лес, баню, грибы, ягоды и березы.

«Писатели делают это не для того, чтобы нарисовать наивную идиллическую картину, - пишет исследователь Катлин Партэ, – а чтобы показать, что деревня умирает вместе со стариками. Поскольку деревни покидались, модернизировались или поглощались в результате укрупнения, то все в них, от стариков-крестьян до лаптей, окрашено ощущением утраты . Молодое поколение не унаследовало умения, вкусов или терпения, которые не позволили бы разорваться цепи деревенской жизни... Такие опоры, как дом и родина , приносящая удовлетворение работа , почтение к природе , деревенская солидарность , исчезли; гармония, лад уступили место разладу »

- В «деревенской прозе» вопросы нравственности связаны с сохранением всего ценного в сельских традициях: вековой национальной жизни, уклада деревни, народной морали и народных нравственных устоев . Тема преемственности поколений, взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, проблема духовных истоков народной жизни по-разному решается у разных писателей.

- Так, в произведениях Овечкина , Троепольского, Дороша приоритетным является социологический фактор , что обусловлено жанровой природой очерка. Яшин, Абрамов, Белов связывают понятия « дом», «память», «быт». Фундаментальные основы прочности народной жизни они связывают с соединением духовно-нравственных начал и творческой практики народа. Тема жизни поколений, тема природы, единство родового, социального и природного начал в народе характерна для творчества В. Солоухина. Ю. Куранова, В. Астафьева

- Во многих произведениях всех времён женщины играют большую роль. Так и в «деревенской прозе» русские женщины в центре внимания, потому что связаны с русской деревней, на их плечах держится она .

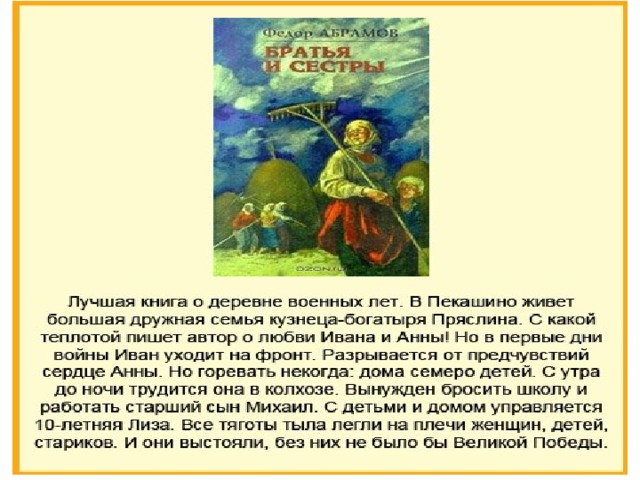

Характер сильных женщин, физически развитых, умных, смелых фигурирует практически во всех произведениях «деревенской прозы». Такой, например, мы находим Лукашину в романе Ф.Абрамова «Братья и сестры». Именно она говорит без боязни всю правду первому секретарю райкома Подрезову, тогда как даже ее муж – председатель колхоза, старается умолчать о трудностях, найти выход самостоятельно. Лукашина председательствовала в колхозе в годы войны. Именно она, вместе с женщинами поднимала колхоз, выполняла всю работу, зачастую, первая шла в бой на поля, первая приходила в те дома, в которых сегодня получили «похоронку».

Фёдор Александрович Абрамов (1920-1983)

- «Я горжусь тем, что я вышел из деревни»

Отзывы читателей:

«Абрамов - уникальный автор, очень искренний и правдивый. Его произведения западают в душу и помнятся до мельчайших деталей».

«Потрясающие книги о жизни и труде, о любви и о войне. Классика.»

«Такие книги читать обязательно надо, чтобы не быть Иванами, не помнящими родства».

- Федор Абрамов родился в селе Веркола Архангельской области. С третьего курса филологического факультета ЛГУ ушёл в народное ополчение. После ранения его вывезли из блокадного города по льду Ладожского озера. Как нестроевик был оставлен в тыловых частях, затем взят в органы контрразведки “Смерш”, где прослужил до конца войны. Вернувшись в ЛГУ, закончил его с отличием, затем несколько лет заведовал там кафедрой советской литературы.

Всё своё творчество Абрамов посвятил родной северной деревне. Главным его детищем стала тетралогия о большой семье Пряслиных и их селе Пекашино. Действие первого романа “Братья и сёстры” (1958) охватывает весну и лето 1942 года; второго - “Две зимы и три лета” (1968) - 1945-1948 годы; события третьего - “Пути-перепутья” (1973) - происходят в 1951 году. Заключительный роман – «Дом» - рассказывает о деревне 70-х. В романах через историю семьи показана вся история страны. Для писателя Пряслины - самый «крепкий корень» жизни. Они отнюдь не идеальные люди, но на них стоит деревня и вся страна.

Экранизация «О чем плачут лошади»

Ермолова Оксана Владимировна

- Женщинам выпадала нелегкая доля. Но нельзя сказать, что все женщины, описанные в произведениях, посвященных деревне - сильные, молодые. У В. Распутина в повести «Последний срок» мы встречаем на смертном одре старуху Анну. Практически с самой первой страницы повести читателю становится известно, что в скором времени старуха умрет . Анна живет в ожидании детей. Живет их радостями, печалью, счастьем. Подобный типаж женщины распространен. И не только в деревне: многострадальная мать, терпящего от своего дитя равнодушие, злость, закрывающая глаза на его многочисленные недостатки и ждущая, что еще чуть-чуть и дитя станет лучше. Самопожертвование – главный мотив русской души.

Валентин Григорьевич Распутин (1937)

«Я вырос в деревне, она меня вскормила, и рассказать о ней – моя обязанность».

Валентин Распутин родился в деревне Аталанка Иркутской области. Закончив местную начальную школу, он вынужден был уехать за пятьдесят километров от дома, где находилась средняя школа (об этом периоде впоследствии будет создан знаменитый рассказ «Уроки французского»). После школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета. Дебютировал в качестве рассказчика (первые сборники “Край возле самого неба” и “Костровые новых городов” вышли в 1966 году). Первым произведением, принёсшим ему известность, стала повесть “Деньги для Марии” (1967). В полную силу талант писателя раскрылся в повести "Последний срок" (1970). Затем последовали повести "Живи и помни" (1974) и "Прощание с Матёрой" (1976), поставившие их автора в ряд лучших современных русских писателей. В 1981 году вышли новые рассказы: "Наташа", "Что передать вороне", "Век живи — век люби". Появление в 1985 году повести Распутина "Пожар" вызвало большой интерес у читателя. В последние годы писатель много времени отдает общественной и публицистической деятельности. Живет и работает в Иркутске.

Экранизация «Уроки французского»

Ермолова Оксана Владимировна

«Прощание с Матерой»

- Остров Матера (от слова «мать»)- обетованная земля, исключительно безгрешное пространство , населенное старухами –праведницами и безгрешными стариками – попадет в зону затопления из-за строительства ГЭС. Триста лет обживали этот остров. Всех принимала Матера, всем становилась матерью, и дети отвечали ей любовью. Но уходит Матера – уходит и душа этого мира. «Что же должен чувствовать человек, ради которого жили поколения?..» -спрашивает Валентин Распутин.

- «У кого нет памяти – нет жизни». «Эта повесть в определенном смысле для меня рубеж в писательской работе..» В.Распутин

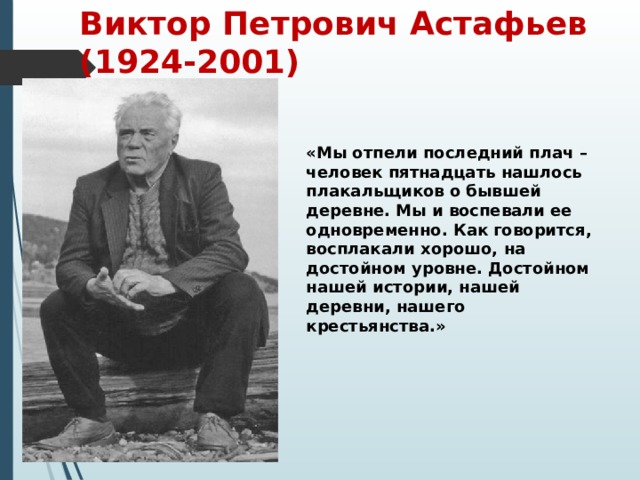

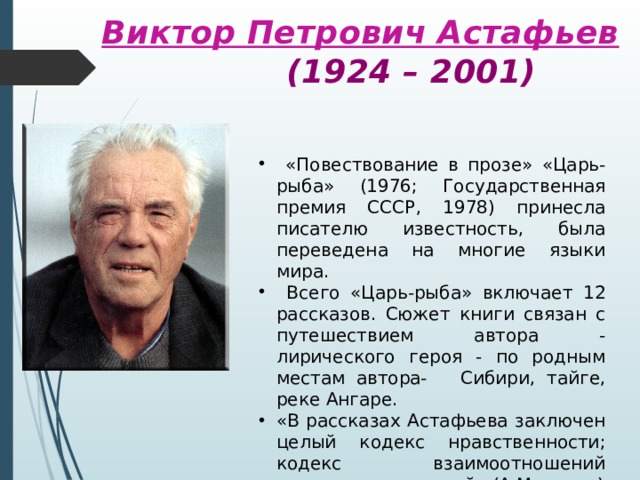

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001)

«Мы отпели последний плач –человек пятнадцать нашлось плакальщиков о бывшей деревне. Мы и воспевали ее одновременно. Как говорится, восплакали хорошо, на достойном уровне. Достойном нашей истории, нашей деревни, нашего крестьянства.»

- Виктор Петрович Астафьев родился в селе Овсянка, что на берегу Енисея. В семь лет потерял мать - она утонула в реке. Он никогда не привыкнет к этой потере. Все ему «не верится, что мамы нет и никогда не будет». Заступницей и кормилицей мальчика стала его бабушка - Екатерина Петровна.

- «Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой подготовки», - напишет впоследствии Астафьев.

- В творчестве Астафьева в равной мере воплотились две важнейшие темы - военная и деревенская. Война предстала в его произведениях как великая трагедия («Веселый солдат», «Так хочется жить», «Прокляты и убиты» и др.).

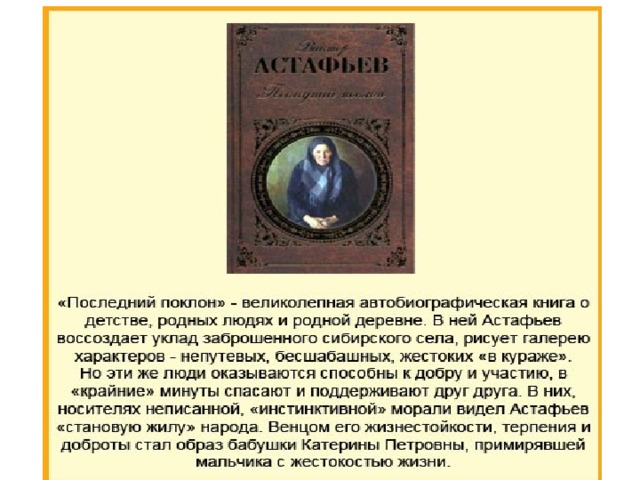

Деревенская тема поначалу наиболее полно воплотилась в первой книге «Последнего поклона», повести «Ода русскому огороду», рассказе “Жизнь прожить”, многих “Затесях”… В них ощущение “малой родины” с ее подворьем и пашней как гармонического мироздания. Поэтизация естественности природного и хозяйственного круговорота жизни. Включенность в него как мерило истинности существования человека. Своеобычность национальных характеров.

Виктор Петрович Астафьев (1924 – 2001)

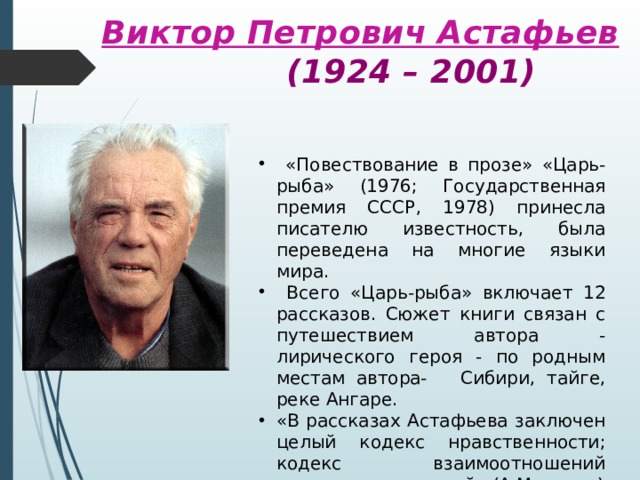

- «Повествование в прозе» «Царь-рыба» (1976; Государственная премия СССР, 1978) принесла писателю известность, была переведена на многие языки мира.

- Всего «Царь-рыба» включает 12 рассказов. Сюжет книги связан с путешествием автора - лирического героя - по родным местам автора- Сибири, тайге, реке Ангаре.

- «В рассказах Астафьева заключен целый кодекс нравственности; кодекс взаимоотношений человека с природой» (А.Макаров)

Рассказ «Капля»

- Капля» - своеобразный лирико-философский центр первой части «Царь - рыбы».

- Автор размышляет не только о природе и её недоступности, величии, но и обращается к сложным проблемам личной ответственности человека за все, что совершается в этом мире.

- «Мы внушаем себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удается до тех пор, пока не останешься с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и ..почувствуешь ее космическую пространственность и величие».

Рассказ«Царь-рыба»

- Самый философский рассказ книги, который воплощает в себя душу природы. Когда главный герой Игнатьич попадает на те же крючки и запутывается в одних сетях с царь-рыбой, становится ясно: победителя в этом поединке не может быть. Игнатьич и Царь-рыба связаны одной сетью.

- «Человек не приходит в природу, не ищет в ней отражения собственной души, а, подобно всем злакам земли, вырастает из нее».

- «Отношение к природе – есть уже сам человек, его характер, его душа, его философия..» С. Залыгин в предисловии.

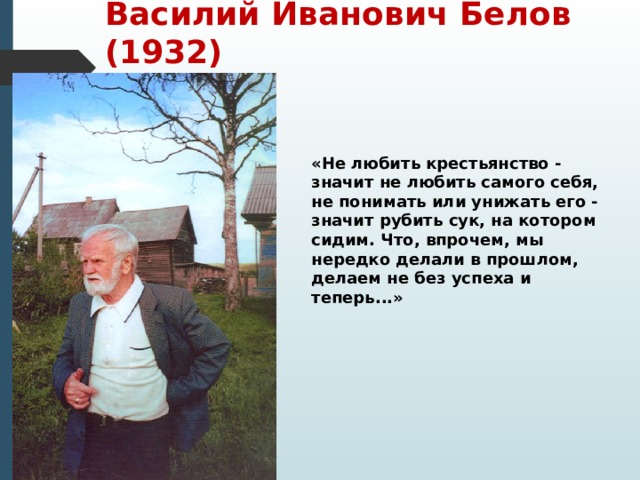

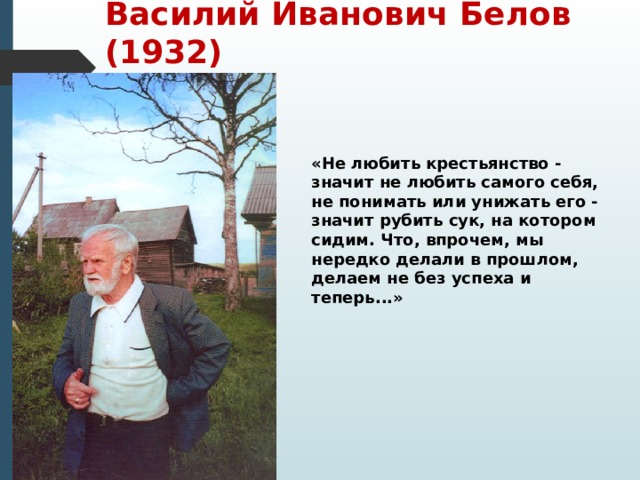

Василий Иванович Белов (1932)

«Не любить крестьянство - значит не любить самого себя, не понимать или унижать его - значит рубить сук, на котором сидим. Что, впрочем, мы нередко делали в прошлом, делаем не без успеха и теперь...»

- Василий Белов родился в деревне Тимониха Вологодской области. Его отец Иван Федорович погиб на войне, мать Анфиса Ивановна в одиночку растила пятерых детей (в своих воспоминаниях «Невозвратные годы» Белов подробно описывает всех деревенских родственников). После семи лет обучения в деревенской школе работал счетоводом, потом окончил ФЗО, где получил специальность слесаря, моториста и электромонтера. Армейскую службу проходил в Ленинграде. В газете Ленинградского военного округа опубликовал первые стихи «На страже Родины», а затем поступил учиться в Литературный институт имени А. М. Горького 1964 года Белов постоянно живёт в Вологде, не порывая связь с «малой родиной» — Тимо́нихой, в которой черпает материал для своего творчества, начиная с повести «Деревня Бердяйка» и книги стихов «Деревенька моя лесная» (обе - 1961). Вслед за ними увидели свет книга рассказов «Знойное лето» (1963) и «Речные излуки» (1964

Публикация повести «Привычное дело» (1966) принесла Белову широкую известность, утвердила за ним репутацию одного из родоначальников и лидеров «деревенской прозы». Эта репутация была упрочена выходом повести «Плотницкие рассказы» (1968). Жизни деревни и коллективизации посвящены романы «Кануны» (1976), “Год великого перелома” (1987) и “Час шестый” (1997- 1998).

- Многие рассказы и повести Белова, по определению критика Ю.Селезнёва, “небогаты внешними событиями, резкими поворотами сюжета... Нет в них и занимательной интриги. Но они богаты человеком”. По словам другого критика, М.Лобанова: “Ему доступна не речевая шелуха, а дух народного языка и его поэзия”.

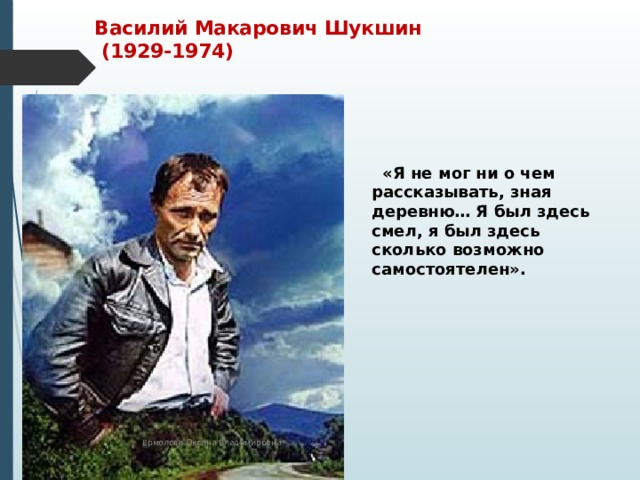

Василий Макарович Шукшин (1929-1974)

«Я не мог ни о чем рассказывать, зная деревню… Я был здесь смел, я был здесь сколько возможно самостоятелен».

Ермолова Оксана Владимировна

- Его родина - село Сростки Алтайского края, родители - крестьяне. После окончания школы Шукшин служил на флоте, работал грузчиком, слесарем, учителем, директором школы. Затем окончил режиссёрский факультет ВГИКа, после чего начался его триумфальный путь в кинематографе как режиссёра, актёра и сценариста.

- Дебют в прозе состоялся в 1961 году, когда его рассказы опубликовал журнал “Октябрь”, а уже через два года (одновременно с выходом его первого фильма “Живёт такой парень”) вышел и первый сборник рассказов “Сельские жители”. Впоследствии при жизни автора выходили сборники “Там, вдали” (1968), “Земляки” (1970), “Характеры” (1973).

- Героями рассказов обычно становились деревенские жители, так или иначе сталкивающиеся с городом, либо, наоборот, горожане, попавшие в село. Деревенский человек при этом чаще всего наивен, простодушен, доброжелателен, однако город встречает его отнюдь не ласково и быстро окорачивает все его благие порывы

Помимо рассказов Шукшиным созданы два романа - традиционно-семейный “Любавины” (1965), повествующий о деревне двадцатых годов, и кинороман о Степане Разине “Я пришёл дать вам волю” (1971). Кроме того, перу его принадлежат такие киноповести, как “Калина красная” (1973), ставшая самым знаменитым фильмом Шукшина, “Позови меня в даль светлую...” (1975), а также фантастическая сказка-притча “До третьих петухов” (1974), неоконченная повесть-притча “А поутру они проснулись...” (1974), повесть-сказка “Точка зрения” (1974).

Незадолго до своей скоропостижной кончины Шукшин получил разрешение на съёмку фильма о Разине, личность которого он считал чрезвычайно важной для понимания русского характера. Говоря словами критика В.Сигова, в нём “разгульное вольнолюбие, бесшабашная и нередко бесцельная активность, способность к порыву и полёту, неумение умерять страсти...” - то есть те черты и качества, которые Шукшин придал и многим другим своим персонажам, в полной мере представляющим современную ему деревню.

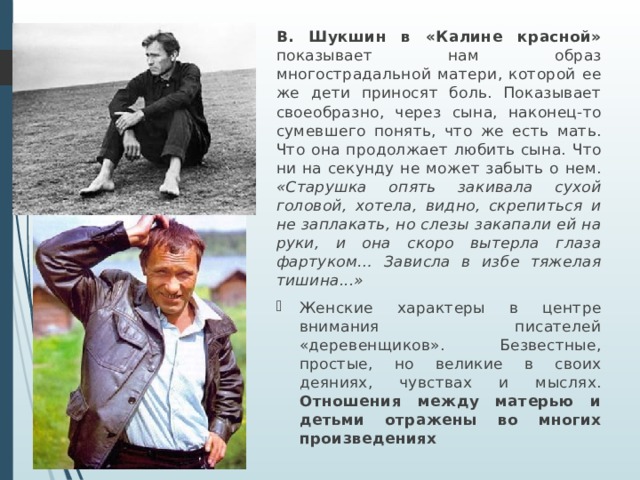

В. Шукшин в «Калине красной» показывает нам образ многострадальной матери, которой ее же дети приносят боль. Показывает своеобразно, через сына, наконец-то сумевшего понять, что же есть мать. Что она продолжает любить сына. Что ни на секунду не может забыть о нем. «Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрепиться и не заплакать, но слезы закапали ей на руки, и она скоро вытерла глаза фартуком… Зависла в избе тяжелая тишина...»

- Женские характеры в центре внимания писателей «деревенщиков». Безвестные, простые, но великие в своих деяниях, чувствах и мыслях. Отношения между матерью и детьми отражены во многих произведениях

Рассказы В.М.Шукшина

- Рассказы Шукшина, тематически относясь к «деревенской прозе», отличались от ее основного потока тем, что внимание автора было сосредоточено не столько на основах народной нравственности, сколько на сложных психологических ситуациях, в которых оказывались герои. Город и притягивал шукшинского героя как центр культурной жизни, и отталкивал своим равнодушием к судьбе отдельного человека. Шукшин ощущал эту ситуацию как личную драму. «Так у меня вышло к сорока годам, – писал он, – что я – не городской до конца, и не деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже – не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато...»

- Эта сложная психологическая ситуация и определяла необычное поведение героев Шукшина, которых он называл «странными людьми», «непутевыми людьми». В сознании читателей и критиков прижилось название «чудик» (по одноименному рассказу, 1967). Именно «чудики» являются главными героями рассказов, объединенных Шукшиным в один из лучших его сборников «Сельские жители» .

«Деревенская проза» заняла в русской литературе ХХ века значительное место именно потому, что была генетически связана с народным самосознанием в широком смысле этого понятия. Её отличительной чертой является рассмотрение этических и эстетических проблем в неразрывной связи с социально-психологическими проблемами не только в национальных, но и общечеловеческих масштабах, осознание писателем собственного призвания как высокого духовного служения.