Учебный предмет: Анатомо-физиологические особенности развития детей дошкольного возраста.(1ч)

Тема урока: Динамика развития анализаторных систем в процессе онтогенеза. Физиологические особенности зрительного анализатора. Физиологические особенности слухового анализатора

Тип урока: УФНЗ

Цель занятия: сформировать представление о развитии анализаторных систем, физиологических особенностях слухового и зрительного анализаторов .

Ход занятия

Организационный момент

Формулирование целей и задач урока

Актуализация знаний

4. Объяснение нового материала с элементами закрепления.

5.Закрепление материала

6.Задание на дом. Зарисовать глазное яблоко и обозначить

Наглядность: плакаты «Строение глаза», «Строение внутреннего уха», «Строение кожи», «Орган обоняния», «Виды рецепторов»

3. Актуализация знаний

? Органы чувств

4.Объяснение нового материала с элементами закрепления.

4.1. Вестибулярная сенсорная система

4.2. Слуховой анализатор

4.3. Зрительный анализатор

4.4. Вкусовые и обонятельные сенсорных системы

5. Закрепление материала

?Виды деятельности на первом году жизни

? Развитие анализаторных систем на 2-3 году

? Роль разных видов деятельности в развитии анализаторных систем

? Характеристика слухового анализатора

? Характеристика зрительного анализатора

Материалы к занятию

Развитие анализаторных(сенсорных) систем в основном происходит на протяжении дошкольного и младшего школьного возраста.

Развитие анализаторных(сенсорных) систем в основном происходит на протяжении дошкольного и младшего школьного возраста.

Вестибулярная сенсорная система – одна из самых древних систем организма. Начинает проявляться еще у плода с 4 месячного возраста. Благодаря этому, раннее возникновение контактов вестибулярной сенсорной системы с моторной системой и с другими сенсорными системами позволяет ребенку к 2-3 годам освоить основной фонд движений и начать занятия физическими упражнениями с первых лет жизни, плаваньем с первых недель, а гимнастикой и фигурным катанием с 3-4 лет и т.д.

Слуховой анализатор – имеет важное значение, для развития речи, обеспечивает не только восприятие речи, но и формирует обратную связь при собственном произношении слов. Анализирует продолжительность звуковых сигналов, темпа и ритма движений, участвует в развитии чувств времени.

Острота слуха у 7-13 летних детей (порог слышимости) хуже, чем у 14-19 летних, когда достигается наиболее высокая чувствительность.

Тактильная сенсорная система – развивается рано у новорожденных при прикосновении, особенно в области лица, губ, увеличивается с ростом двигательной активности и достигает максимального значения к 10 годам.

Болевые пороги чувствительности снимаются от грудного возраста до 6 лет в 8 раз.

Зрительный анализатор– быстро развивается первые 3 года, до 12 – 14 лет совершенствуется.

У детей 4 -6 лет преобладает дальнозоркость, но с возрастом она уменьшается. Однако уже в первые годы школы растет число близоруких детей из-за неправильной посадки при чтении и письме, предметы находятся слишком близко.В младшем школьном возрасте по мере улучшения взаимосвязи зрительной информации и двигательного опыта улучшается оценка глубины пространства. Зрение к 8 -ми годам достигает взрослой величины.

Зрительные сигналы играют важную роль в управлении двигательной деятельности ребенка, перестройка происходит к 6-ти годам, когда начинается вовлечение в анализ зрительной информации ассоциативных зон мозга.

Чувствительность вкусовых и обонятельных сенсорных систем заметно повышается к 5-6 годам и в младшем школьном возрасте практически достигается взрослых значений.

Наблюдается совершенствование мышечной системы и двигательных функций. Значительно улучшается координация движений. В это время интенсивно формируются психомоторные функции, связанные с быстротой и точностью движений.

На первом году жизни основная задача состоит в представлении ребёнку достаточного богатства и разнообразия внешних впечатлений, развития внимания к свойствам предметов.

На втором-третьем году у ребёнка начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными, следует знакомить со всеми основными разновидностями свойств — шестью цветами спектра (синий, фиолетовый, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный), такими формами, как круг, овал, квадрат, прямоугольник. -Начиная с трёх лет основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление цвет, оттенки цветовых тонов, геометрические фигуры, величины игровая, трудовая, конструктивная, изобразительная деятельности. Совершенствование любой деятельности зависит от уровня сенсорного развития ребёнка. В развитии чувственного познания велика роль речи. Слово сенсорный опыт, обобщает его: «Это шарик. Он круглый, он катится». Сенсорное развитие упорядочивает хаотичные представления ребенка, о внешнем мире, развивает внимание, развивает наблюдательность, является основой для интеллектуального развития.

Детям раннего и младшего дошкольного возраста предлагаются игрушки, развивающие их ощущения и восприятия. Это сборно-разборные игрушки, а также игрушки, изготовленные из разных материалов, отличающиеся друг от друга размером, звучанием.

Особая роль в сенсорном воспитании детей принадлежит природе. Познание природного окружения вначале осуществляется чувственным путём, при помощи зрения, слуха, осязания, обоняния. Чем больше органов чувств «задействовано» в познании, тем больше признаков и свойств выделяет ребёнок в исследуемом объекте, явлении, а следовательно, тем богаче становятся его представления. На основе таких представлений возникают мыслительные процессы, воображение, формируются эстетические чувства. Все другие формы познания — запоминание, мышление, воображение — строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому нормальное интеллектуальное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие.

В каждом возрастном периоде стоят свои задачи сенсорного развития, решать которые следует путем разработки и использования наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания с учетом последовательности формирования функций восприятия в онтогенезе.

Строение зрительного анализатора Строение глаза

Основные функции глаза: оптическая система, проецирующая изображение ,система, воспринимающая и "кодирующая" полученную информацию для головного мозга;

· "обслуживающая" система жизнеобеспечения.

Роговица - прозрачная оболочка, покрывающая переднюю часть глаза. В ней отсутствуют кровеносные сосуды, она имеет большую преломляющую силу. Входит в оптическую систему глаза. Передняя камера глаза - это пространство между роговицей и радужкой. Она заполнена внутриглазной жидкостью.

Радужка состоит из мышц, при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются. Она входит в сосудистую оболочку глаза. Радужка отвечает за цвет глаз (если он голубой - значит, в ней мало пигментных клеток, если карий - много). Выполняет ту же функцию, что диафрагма в фотоаппарате, регулируя светопоток.

Зрачок - отверстие в радужке.

Хрусталик - "естественная линза" глаза. Он прозрачен, эластичен - может менять свою форму, почти мгновенно "наводя фокус", за счет чего человек видит хорошо и вблизи, и вдали. Располагается в капсуле, удерживается ресничным пояском. Хрусталик, как и роговица, входит в оптическую систему глаза.

Стекловидное тело - гелеобразная прозрачная субстанция, расположенная в заднем отделе глаза. Стекловидное тело поддерживает форму глазного яблока, участвует во внутриглазном обмене веществ. Входит в оптическую систему глаза.

Сетчатка - состоит из фоторецепторов (они чувствительны к свету) и нервных клеток. Клетки-рецепторы, расположенные в сетчатке, делятся на два вида: колбочки и палочки. В этих клетках, вырабатывающих фермент родопсин, происходит преобразование энергии света (фотонов) в электрическую энергию нервной ткани, т.е. фотохимическая реакция.

Палочки обладают высокой светочувствительностью и позволяют видеть при плохом освещении, также они отвечают за периферическое зрение. Колбочки, наоборот, требуют для своей работы большего количества света, но именно они позволяют разглядеть мелкие детали ,дают возможность различать цвета. Наибольшее скопление колбочек находится в центральной ямке (макуле), отвечающей за самую высокую остроту зрения. Сетчатка прилегает к сосудистой оболочке, но на многих участках неплотно.

Склера - непрозрачная внешняя оболочка глазного яблока.К склере крепятся 6 глазодвигательных мышц. В ней находится небольшое количество нервных окончаний и сосудов.

Сосудистая оболочка - выстилает задний отдел склеры, к ней прилегает сетчатка, с которой она тесно связана. Сосудистая оболочка ответственна за кровоснабжение внутриглазных структур. При заболеваниях сетчатки очень часто вовлекается в патологический процесс. В сосудистой оболочке нет нервных окончаний, поэтому при ее заболевании не возникают боли, обычно сигнализирующие о каких-либо неполадках.

Зрительный нерв - при помощи зрительного нерва сигналы от нервных окончаний передаются в головной мозг.

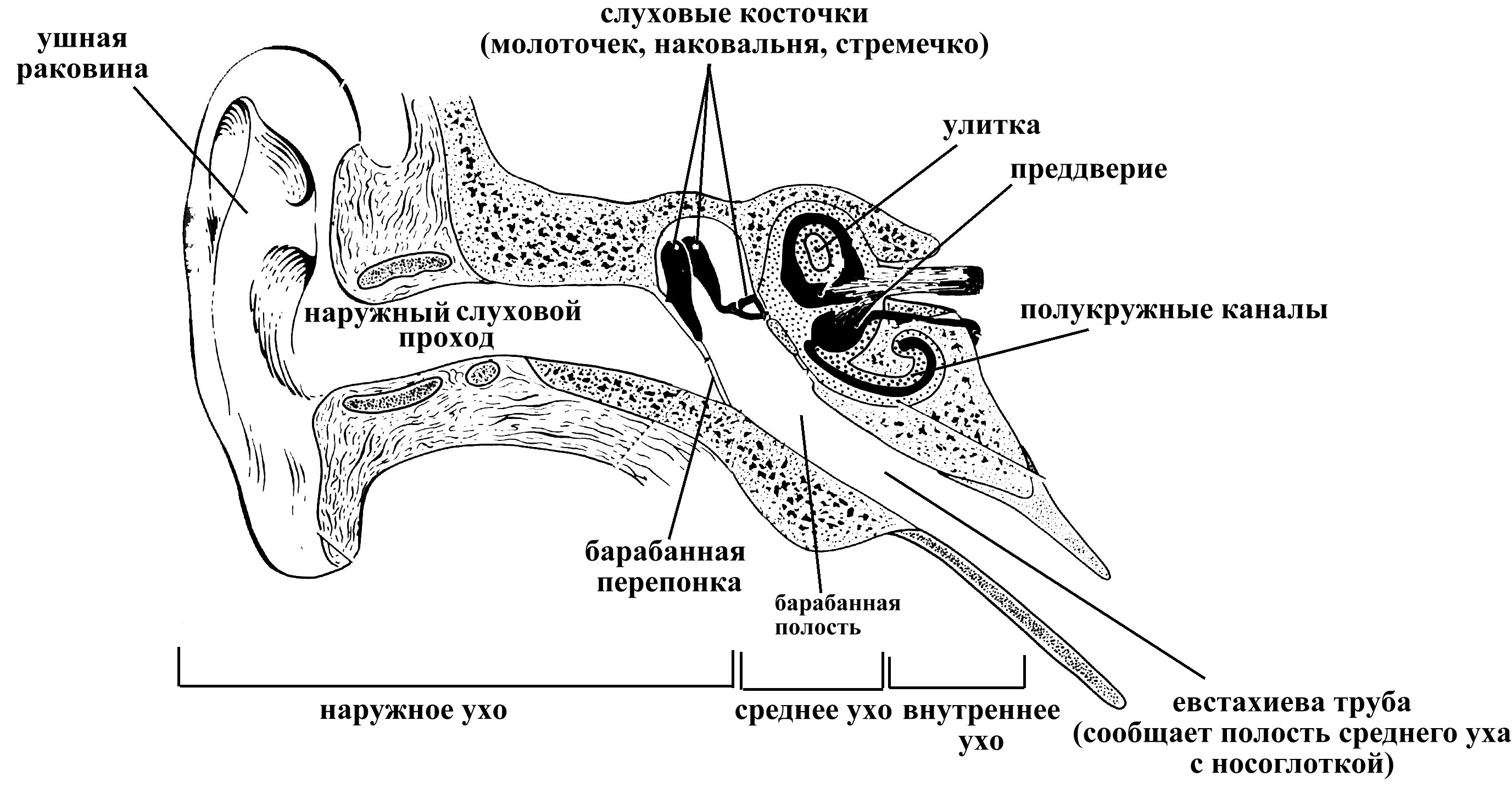

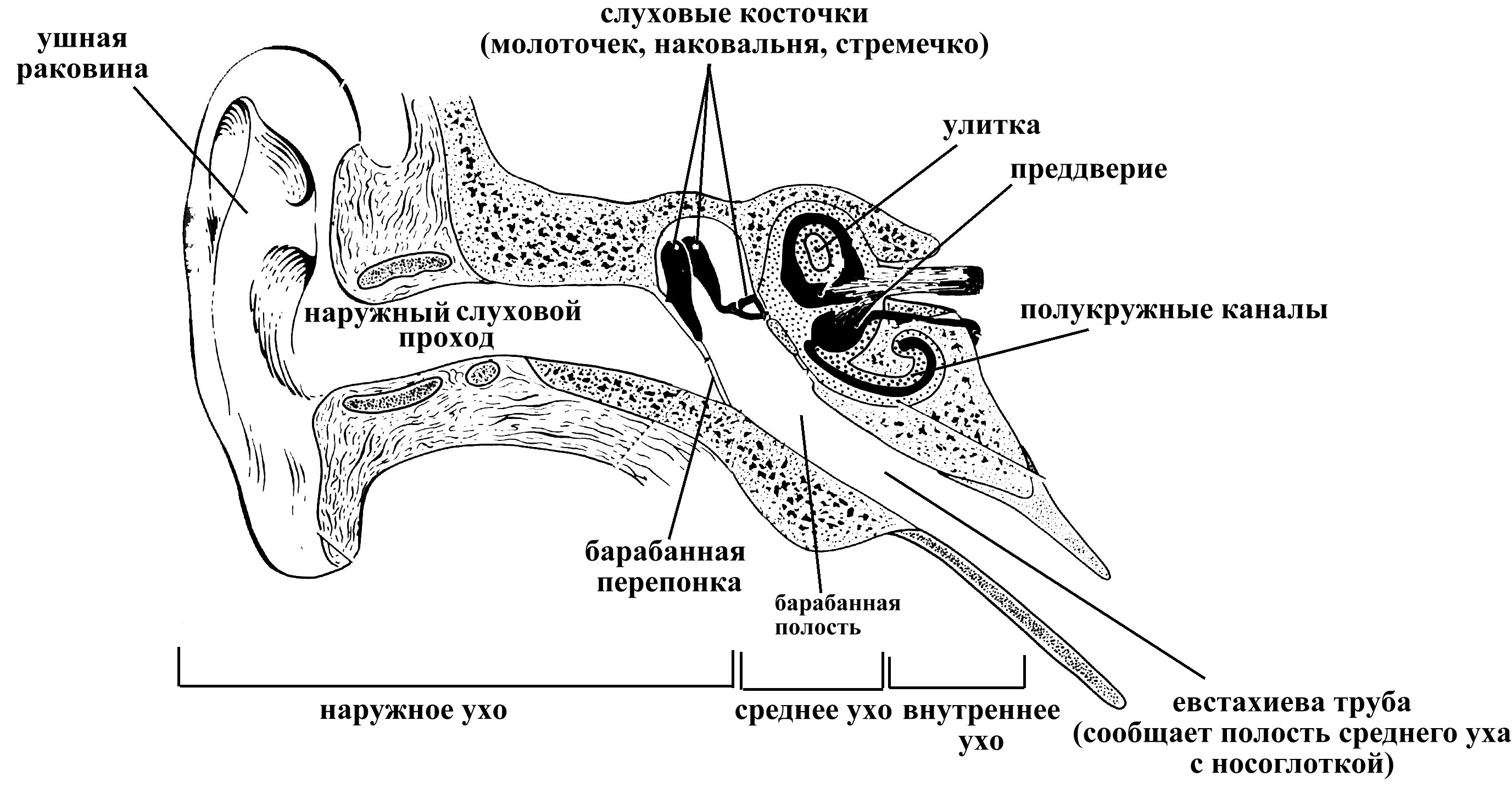

Ухо, которое у человека разделено на три отдела: наружное, среднее ухо внутреннее ухо. Наружное ухо, состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Ушная раковина, называемая обычно просто ухом, образована эластическим хрящом, покрытым кожей. Внизу ушная раковина заканчивается не содержащей хряща ушной мочкой. В глубине раковины за козелком открывается отверстие наружного слухового прохода. Наружный слуховой проход, слагается из двух частей – хрящевой и костной. В хрящевой части прохода кожа очень богата как сальными, так и особого рода железами, выделяющими желтоватого цвета секрет, так называемую ушную серу. Между наружным и средним ухом находится барабанная перепонка.

Барабанная перепонка имеет овальную форму с длинным поперечником (11 мм) и коротким (9 мм). Наружная поверхность покрыта продолжением кожного покрова слухового прохода, а внутренняя – слизистой оболочкой барабанной полости.

Среднее ухо, состоит из барабанной полости и слуховой (евстахиевой) трубы, сообщающей барабанную полость с носоглоткой. Объем барабанной полости около 1 см3. Находящиеся в барабанной полости три маленькие слуховые косточки носят по своему виду названия молоточка, наковальни и стремени. Слуховые косточки укреплены, несколькими отдельными связками. Цепь косточек выполняет две функции: костную проводимость звука и механическую передачу звуковых колебаний к овальному окну преддверия. Внутренняя стенка барабанной полости прилежит к лабиринту, а потому называется лабиринтной. В ней имеются два окна: круглое, окно улитки, ведущее в улитку и затянутое вторичной барабанной перепонкой и овальное, окно преддверия, ведущее в преддверие костного лабиринта, закрытого основанием стремечка.

С луховая, или евстахиева труба, служит для доступа воздуха из глотки в барабанную полость, чем поддерживается равновесие между давлением в этой полости и внешним атмосферным давлением, что необходимо для правильного проведения к лабиринту колебаний барабанной перепонки.

луховая, или евстахиева труба, служит для доступа воздуха из глотки в барабанную полость, чем поддерживается равновесие между давлением в этой полости и внешним атмосферным давлением, что необходимо для правильного проведения к лабиринту колебаний барабанной перепонки.

Внутреннее ухо представлено улиткой – спирально закрученным костным каналом, имеющим 2,5 завитка, который разделен основной мембраной на три узких части (лестницы) - верхний канал (вестибулярная лестница) начинается от овального окна, соединяется с нижним каналом (барабанной лестницей) и заканчивается круглым окном. Оба канала представляют собой единое целое и заполнены перилимфой, сходной по составу со спинномозговой жидкостью. Между верхним и нижним каналами находится средний (средняя лестница). Он изолирован и заполнен эндолимфой. Внутри среднего канала на основной мембране расположен собственно звуковоспринимающий аппарат – орган Корти с рецепторными клетками, представляющий периферический отдел слухового анализатора. Над кортиевым органом лежит текториальная (покровная) мембрана, один край которой закреплен, второй – свободен. Волоски наружных и внутренних волосковых клеток органа Корти соприкасаются с текториальной мембраной, в результате соприкосновения изменяется проводимость ионных каналов рецепторных (волосковых) клеток, формируются рецепторные потенциалы. Все это приводит к возбуждению волокна слухового нерва.

Развитие анализаторных(сенсорных) систем в основном происходит на протяжении дошкольного и младшего школьного возраста.

Развитие анализаторных(сенсорных) систем в основном происходит на протяжении дошкольного и младшего школьного возраста.  луховая, или евстахиева труба, служит для доступа воздуха из глотки в барабанную полость, чем поддерживается равновесие между давлением в этой полости и внешним атмосферным давлением, что необходимо для правильного проведения к лабиринту колебаний барабанной перепонки.

луховая, или евстахиева труба, служит для доступа воздуха из глотки в барабанную полость, чем поддерживается равновесие между давлением в этой полости и внешним атмосферным давлением, что необходимо для правильного проведения к лабиринту колебаний барабанной перепонки.