СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Диплом МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Просмотр содержимого документа

«Диплом МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Ф. КАТАНОВА»

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

Институт непрерывного педагогического образования

Колледж педагогического образования, информатики и права

ПЦК школьной педагогики и психологии

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Обучающийся 3 курса: Позднухова Дарья Юрьевна

Научный руководитель: Теселкина Елена Николаевна

А бакан, 2023

бакан, 2023

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. КАТАНОВА»

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

Институт непрерывного педагогического образования

Колледж педагогического образования, информатики и права

ПЦК школьной педагогики и психологии

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Обучающийся-дипломник __________Позднухова Дарья Юрьевна

(подпись) (ФИО)

Научный руководитель ___________Теселкина Елена Николаевна

(подпись) (ФИО)

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ»

Председатель ПЦК

__________Миргород С. А.

«___» __________ 2023 г.

Абакан, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………4

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ... 7

1.1 Сущность понятия «межличностные отношения»………………….. 7

1.2 Типы и особенности формирования межличностных отношений младших школьников…………………………………………………………... 13

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ………... 25

2.1 Моделирование ситуаций на уроках литературного чтения как средствоформирования межличностных отношений младших школьников .25

2.2 Опытно-экспериментальная работа ………………………………... 30

2.2.1 Констатирующий этап …………………………………………….. 30

2.2.2 Формирующий этап…………………………………………….….. 32

2.2.3 Контрольный этап………………………………………………….. 45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………... 52

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . 54

ПРИЛОЖЕНИЕ А Диагностический инструментарий 57

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Результаты констатирующего и контрольного этапов……………………………………………………………………………..64

ПРИЛОЖЕНИЕ В Рекомендации для учителей начальных классов….. 68

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Исследование продиктовано потребностью общества в людях, готовых к сотрудничеству, коллективным взаимоотношениям и партнерству. Младший школьный возраст является началом формирования учебных действий у детей.

Подходы к решению проблемы межличностного сотрудничества отражены в работах В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцева, Г.А. Цукерман и Д.Б.Эльконина. Сущность метода моделирования ситуаций на уроках литературного чтения заключается в том, что данный метод выступает инструментарием, позволяющим понять эмоции героев, содержание и композицию произведения. В процессе моделирования ситуаций формируются такие умения, как умение сравнивать, анализировать, обобщать информацию, которые лежат в основе учебной деятельности школьника, выступают в качестве учебного действия, средства, без которого невозможно полноценное обучение на следующей ступени. Значит, применение способов и приемов моделирования ситуаций может стать одним из универсальных инструментов учения для школьника при получении начального общего образования. Это позволило нам обратить особое внимание на решение задачи формирования у школьников младших классов умений строить межличностные отношения с использованием моделирования ситуаций.

Цель исследования: теоретически обосновать проблему формирования межличностных отношений в младшем школьном возрасте и опытно-экспериментальным путем подтвердить эффективность моделирования ситуаций на уроках литературного чтения на формирования межличностных отношений у младших школьников.

Объект исследования: формирование межличностных отношений младших школьников как педагогическая проблема.

Предмет исследования: моделирование ситуаций как средство улучшения межличностных ситуаций младших школьников на уроках литературного чтения.

Гипотеза: моделирование ситуаций на уроках литературного чтения будет являться эффективным средством улучшения межличностных отношений у обучающихся 4 класса, если учитель:

предлагает вербализировать эмоции и чувства героев изучаемых произведений;

применяет наглядность с целью глубокого восприятия произведения.

Задачи:

Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования межличностных отношений, раскрывая сущность понятия «межличностные отношения».

Раскрыть типы и особенности формирование межличностных отношений младших школьников.

Охарактеризовать сущность моделирования ситуаций на уроках литературного чтения.

Разработать фрагменты уроков литературного чтения с использованием моделирования ситуаций и опытно-экспериментальным путем подтвердить их влияние на улучшение межличностных отношений у обучающихся 4 класса.

Составить рекомендации для учителей начальных классов по улучшению межличностных отношений младших школьников с использованием моделирования ситуаций на уроках литературного чтения.

Методологическая основа: теоретические положения Б.Г. Ананьева, А.В. Петровского, А.А. Леонтьева о межличностных отношениях младших школьников; теоретические положения В.В. Никандрова, Б.П. Битинас, И.В. Блауберга о моделировании ситуаций как средство формирования межличностных отношений младших школьников.

Методы исследования:

Теоретические: анализ литературы.

Эмпирические: методика «Межличностные отношения» Рене Жиль; педагогический эксперимент.

Метод обработки данных: количественный и качественный анализ полученных результатов.

Теоретическая значимость: систематизирован теоретический материал в рамках выпускной квалификационной работы по проблеме формирования межличностных отношений младших школьников с использованием моделирования ситуаций на уроках литературного чтения.

Практическая значимость: разработанные фрагменты уроков литературного чтения с использованием моделирования ситуаций и составленные рекомендации могут применять в своей работе учителя начальных классов с целью улучшения межличностных отношений у обучающихся 4 класса.

Апробация и внедрение результатов исследования:

Внедрение проходило на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная школа №1» ЗАТО пос. Солнечный, 4Б класс.

В публикациях:

- Тезисы «Моделирование ситуаций как средство улучшения межличностных отношений младших школьников»выходные» по материалам II Международной научно-практической конференции школьников и студентов «От учебного задания к научному поиску. От реферата к открытию»: материалы (Абакан 6-8 апреля 2023 г.) / науч. ред. М. В. Хортова. – Абакан, Изд-во ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова», 2023. с. 241

База исследования: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №1» ЗАТО пос. Солнечный, 4Б класс, в количестве 23 обучающихся.

Структура: введение, 2 главы, заключение, библиографический список (34 источников), приложение (сводные результаты исследования, рекомендации для учителей начальных классов).

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

- Сущность понятия «межличностные отношения»

Для обозначения отношений между людьми нередко используется понятие «взаимоотношения». Взаимоотношения - это обязательно прямые межличностные отношения. Они могут быть непосредственными - «лицом к лицу» или опосредованными какими-то средствами коммуникации; могут быть одновременными или отсроченными, но в них всегда должна сохраняться действительная возможность взаимности.

Следовательно, взаимоотношения - это специфический вид отношения человека к человеку, в котором имеется возможность непосредственного одновременного или отсроченного ответного личностного отношения [2, с. 360].

Для определения понятия «межличностные отношения» следует обратиться к различным источникам.

В «Психологическом словаре» под редакцией А.В. Петровского под межличностными отношениями понимаются субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения [8, с. 211].

Межличностные отношения - это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга [8, с. 211].

Я.Л. Коломинский говорит о том, что «отношения и взаимоотношения - это явления внутреннего мира, внутреннее состояние людей» [5, с. 240].

«Взаимосвязь социальных групп и национальных общностей проявляется в их взаимодействии по поводу удовлетворения их потребностей и реализации их интересов в соответствующих условиях труда, потребления материальных благ, улучшении быта, образования, доступа к духовным ценностям» [5, с. 240].

Б.Ф. Ломов утверждал, что межличностные отношения существуют внутри каждого вида общественных отношений: «схематически это можно представить как сечение особой плоскостью системы общественных отношений: то, что обнаруживается в этом «сечении» экономических, социальных, политических и иных разновидностей общественных отношений, и есть межличностные отношения» [7, с. 230].

Предельно широкое определение содержится в работе Л.П. Буевой, где межличностные отношения определяются «как отношения, сущность которых заключается в «обработке людей людьми» [1, с. 216].

Таким образом, рассмотрев понятие межличностных отношений, мы определили, что это явление внутреннего мира и состояния людей, субъективно переживаемые связи между ними, проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний людей в ходе деятельности совместной.

Межличностные взаимоотношения имеют свою структуру. Под структурой межличностных отношений, следует понимать структуру взаимоотношений в малой группе, то есть немногочисленной по составу, члены которой взаимодействуют друг с другом. Видовым отличием малой группы являются межличностные отношения, непосредственные контакты.

Структура межличностных отношений состоит из следующих компонентов: когнитивный, эмоциональный, поведенческий.

Когнитивный компонент - включает в себя все познавательные психические процессы: ощущения, восприятие, представление, память, мышление, воображение. Благодаря этому компоненту происходит познание индивидуально-психологических особенностей партнеров по совместной деятельности и взаимопонимание между людьми.

Характеристиками взаимопонимания являются: адекватность - точность психического отражения воспринимаемой личности; идентификация - отождествление индивидом своей личности с личностью другого индивида.

Эмоциональный компонент - включает положительные или отрицательные переживания, возникающие у человека при межличностном общении с другими людьми:

-симпатии или антипатии;

-удовлетворенность собой, партнером, работой и т. д.;

-эмпатия - эмоциональный отклик на переживания другого человека, который может проявляться в виде сопереживания, сочувствия и соучастия.

Поведенческий компонент - включает мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь и действия, выражающие отношения данного человека к другим людям, к группе в целом. Он играет ведущую роль в регулировании взаимоотношений.

Существенное влияние на изучение структуры и форм общения, их развитие в онтогенезе оказали работы М.И. Лисиной [8, с. 120]. Она утверждала, что одна из исходных функций общения состоит в организации совместной с другими людьми деятельности для активного приспособления к окружающему миру, включающему и его преобразование.

Следовательно, у человека существует жизненно важная нужда в общении: ведь для эффективного совместного действия важно, чтобы участники группы хорошо знали и правильно оценивали и себя, и своих товарищей. Это обстоятельство и определяет возникновение у них потребности в познании и оценке друг друга и самих себя.

Основой коммуникативной потребности являются органические жизненные нужды ребенка. Будучи беспомощным и не умея удовлетворить их самостоятельно, младенец сигнализирует о дискомфортных состояниях и тем добивается их устранения.

М.И. Лисина выделяет 3 основные категории средств межличностного общения:

1) экспрессивно-мимические средства общения, к которым относятся: улыбка; взгляд; мимика; выразительные движения рук и тела;

2) предметно-действенные средства общения: локомоторные и предметные движения; позы, используемые для целей общения;

3) речевые средства общения: высказывания; вопросы; ответы; реплики [8, c. 220].

Существуют разнообразные виды межличностных отношений: деловые и личные, приятельские, супружеские и др. Проба и оценка взаимоотношений возникает на работе, в учебном коллективе, в быту [9, с. 5].

Также межличностные отношения рассматриваются как система установок. В «Кратком психологическом словаре» и «Энциклопедическом словаре психологического лексикона» определяют межличностные отношения как систему установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга. Эти диспозиции опосредствуются содержанием, целями, ценностями и организацией совместной деятельности и выступают основой формирования социально-психологического климата в коллективе [9, с. 15].

Еще межличностные отношения определяются как взаимная готовность субъектов к определенному типу взаимодействия. Готовность к взаимодействию сопровождается эмоциональным переживанием: положительным, индифферентным, отрицательным и может реализоваться в поведении субъектов в условиях совместной деятельности. Именно совместная деятельность раскрывает характер межличностных отношений. Данные связи характеризуются субъективными переживаниями и взаимосвязями, проявляются в способах влияния друг на друга, характере взаимоотношений в ходе совместной деятельности и общения. Играют роль также система стереотипов, установок, ориентаций и многого другого, через что люди оценивают и воспринимают друг друга [10, с. 1].

В структуре взаимоотношений выделяют три компонента: когнитивный;- эмоциональный; поведенческий.

Когнитивный компонент межличностных отношений включает в себя все психические процессы: ощущения, восприятие, представление, память, мышление, воображение. Взаимодействующий с другими людьми человек с помощью этих процессов познает индивидуально-психологические особенности партнеров по совместной деятельности. Под влиянием особенностей взаимных восприятий складываются и взаимопонимание, и взаимоотношения. Наиболее существенными характеристиками взаимопонимания являются его адекватность и идентификация.

Эмоциональный компонент взаимоотношений выражает положительные или отрицательные переживания, возникающие у человека под влиянием индивидуально-психологических особенностей других людей. Это могут быть симпатии или антипатии, удовлетворенность собой, партнером, работой и т.д.

Эмоциональная идентификация проявляется в отождествлении двух субъектов друг с другом и сопровождается симпатией - эмоциональным откликом на переживания другого, сопереживанием и сочувствием. Эмоциональный компонент выполняет основную регулирующую функцию при неофициальных взаимоотношениях.

Ведущую роль в регулировании взаимоотношений играет поведенческий компонент. Он включает невербальные средства общения и действия, выражающие отношения данного человека к другим людям, к группе в целом [12, с. 7].

Достаточно полно и глубоко понятия «отношение» и «межличностные отношения» изучаются в отечественной психологической школе.

Н.Н. Обозов под межличностными отношениями понимал взаимную готовность личности к определенному типу взаимодействия, что сопровождается различной окраски эмоциональными переживаниями, наличием или отсутствием взаимопонимания, склонностью к содействию или бездействию.

Так же он рассматривал проблему модальности, широты, направленности межличностных отношений и оценивал их как положительные, отрицательные или индифферентные.

Другой исследователь А.В. Петровский занимался вопросом деятельностного опосредования межличностных отношений, закономерностями их развития, механизмами их превращения в личностные свойства.

Межличностные отношения появляются и развиваются в совместной деятельности, также совместная деятельность является средством преобразования межличностных отношений. Межличностные отношения определяют и стратегии взаимодействия людей [12, с. 27].

Особенно можно выделить взгляды В.Н. Мясищева, который говорил о том, что отношения личности к другим людям, - это в сущности взаимоотношения, потому как люди, участвуя в совместной деятельности, определенным образом взаимодействуют друг с другом и относятся друг к другу.

Объектом межличностных отношений является другая личность. Межличностные отношения имеют определенную взаимную направленность, т.к. человек опирается свою систему стереотипов, ориентаций, ожиданий, установок, через призму которых люди оценивают и воспринимают друг друга [14, с. 22].

Г.М. Андреева говорит о том, что межличностные и общественные отношения не тождественны друг другу, т.к. межличностные отношения возникают внутри каждого вида общественных отношений.

Общественные отношения – это процесс, детерминированный социальной деятельностью. Если взаимодействие считать процессом, то отношения являются результатом взаимосвязи участвующих субъектов [16, с. 1].

В зарубежной психологии вопросы межличностных отношений изучаются через групповые феномены и модели коммуникаций. Так в работах Г. Келли межличностные отношения рассматриваются через призму множества переменных, факторов, которые оказывают на них влияние. В данном подходе уделяется фактору «взаимного обмена вознаграждения и наказания» в контексте взаимодействия (интеракции). Ученые говорят о том, что всякое межличностное отношение – это взаимодействие [13, с. 28].

Таким образом, межличностные отношения – эмоциональное восприятие человеком окружающих его людей, возникающее в процессе совместной деятельности. Отношения бесконечно разнообразны. Их осознание рождает у человека соответствующие эмоции и чувства. В строении отношений выделяют эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты.

Можно сказать, что система отношений человека к самому себе и к окружающему миру является специфической характеристикой личности. Отношение человека к человеку можно обозначить как положительное, отрицательное, безразличное, противоречивое, неустойчивое, изменчивое. Межличностные отношения являются системообразующим фактором целостности группы.

Важнейшими характеристиками межличностных отношений являются эмоциональная стабильность, лояльность, перцептивность, эмпатийность, которые обеспечивают положительный морально-психологический климат в группе.

Младший школьник - это человек, активно овладевающий навыками общения. В этом возрасте происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом возрастном этапе.

В младших классах уже можно выделить два типа отношений между школьниками:

1) отношения взаимной зависимости, взаимной ответственности, контроля, так называемые деловые отношения;

2) межличностные эмоциональные отношения, которые носят избирательный характер и складываются на основе взаимных симпатий и антипатий.

Структура отношений в младших классах устойчивее, чем отношения дошкольников.

С приходом в школу отмечается уменьшение коллективных связей и взаимоотношений между детьми младшего школьного возраста по сравнению с подготовительной группой детского сада. Это объясняется новизной коллектива и новой для ребенка учебной деятельностью.

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей являются одной из важнейших задач развития ребенка на этом возрастном этапе [7, c. 124].

Новая социальная ситуация и новые правила поведения приводят к тому, что в первый год обучения повышается уровень комфортности детей, что является закономерным следствием вхождения в новую группу. Общение со сверстниками играет важную роль в этом возрасте. Оно не только делает самооценку более адекватной и помогает социализации детей в новых условиях, но и стимулирует их учебу.

Взаимоотношения первоклассников во многом определяются учителем через организацию учебного процесса. Он способствует формированию статусов и межличностных отношений в классе. Ко 2 и 3 классу личность учителя становится менее значимой, но зато связи с одноклассниками становятся более тесными и дифференцированными.

Обычно дети начинают общаться по симпатиям, общности каких-либо интересов. Немалую роль играет и близость их места жительства и половых признаках.

Именно в младшем школьном возрасте появляется социально-психологический феномен дружбы как индивидуально-избирательных глубоких межличностных отношений детей, характеризующихся взаимной привязанностью, основанной на чувстве симпатии и безусловного принятия другого. В этом возрасте наиболее распространенной является групповая дружба [4, c. 3].

Дружба выполняет множество функций, главными из которых является развитие самосознания и формирование чувства причастности, связи с обществом себе подобных.

По степени эмоционального вовлечения общения ребенка со сверстниками, оно может быть товарищеским и приятельскими.

Товарищеское общение - эмоционально менее глубокое общение ребенка, реализуется в основном в классе и преимущественно со своим полом.

Приятельское - как в классе, так и вне его и тоже в основном со своим полом.

Взаимоотношения мальчиков и девочек в младших классах носят стихийный характер.

Основными показателями гуманистических отношений между мальчиками и девочками являются симпатия, товарищество, дружба. При их развитии возникает стремление к общению. Личная дружба в младшей школе устанавливается весьма редко по сравнению с личным товариществом и симпатией. В этих процессах большая роль принадлежит учителю.

В начальных классах у ребенка уже есть стремление занять определенное положение в системе личных взаимоотношений и в структуре коллектива. Дети зачастую тяжело переживают несоответствие между притязаниями в этой области и фактическим состоянием.

Система личных отношений в классе складывается у ребенка по мере освоения и школьной действительности. Основу этой системы составляют непосредственные эмоциональные отношения, которые превалируют над всеми другими.

В проявлении и развитии потребности детей в общении, у учеников начальных классов наблюдаются значительные индивидуальные особенности. Можно выделить две группы детей в соответствии с этими особенностями. У одних общение с товарищами в основном ограничивается школой. У других общение с товарищами уже занимает немалое место в жизни.

Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и преобразований, происходящих с личностью ребенка. Потому так важен уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, не приобретет уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет труднее. И положение ребенка в структуре личных взаимоотношений со сверстниками также труднее будет исправить [4, c. 5].

На положение ребенка в системе личных взаимоотношений влияет и такой феномен как речевая культура.

Речевая культура общения состоит не только в том, что ребенок правильно произносит и правильно подбирает слова вежливости. Ребенок, обладающий только этими возможностями, может вызвать у сверстников чувство снисходительного превосходства над ним, так как его речь не окрашена наличием у него волевого потенциала, выражаемого в экспрессии, проявляемой уверенности в себе и чувстве собственного достоинства.

Общение со сверстниками приобретает совершенно, исключительную значимость. В отношениях исходного возрастного равенства младшие школьники отрабатывают способы взаимоотношений, проходят особую школу социальных отношений.

Взаимная заинтересованность, совместное постижение окружающего мира и друг друга становятся самоценными. Общение оказывается настолько притягательным, что дети забывают об уроках и домашних обязанностях. Связь с родителями, столь эмоциональная в детском возрасте, становится не столь непосредственной. Подросток теперь менее зависит от родителей, чем в детстве.

В отношениях со сверстниками школьник стремится реализовать свою личность, определить свои возможности в общении. Чтобы осуществлять эти стремления, ему нужны личная свобода и личная ответственность. И он отстаивает эту личную свободу как право на взрослость. При этом по отношению к родителям младший школьник, как правило, занимает негативную позицию.

Нормативность у младших школьников формируется стихийно, контроль за ней, осуществляется в максималистских формах. Если школьник предал или подвел, а тем более бросил, он может быть избит, а также ему могут объявить бойкот и оставить в одиночестве. Младшие школьники жестоко оценивают сверстников, которые в своём развитии ещё не достигли уровня самоуважения, не имеют собственного мнения, не умеют отстаивать свои интересы. Оценка поступков сверстников идет более максималистично и эмоционально, чем у взрослых [4, c. 7].

Дети пользуются сленгом в классе, в спортивных группах, во дворах домов, а также в диффузных неформальных объединениях.

Помимо автономной сленговой речи, которая объединяет младших школьников в группы, необходимо выделить также площадные позы и жесты агрессивные, снимающие дистанцию, подчас откровенно циничные. Невербальное общение может вызывать протест смотрящих на это взрослых, но сами младшие школьники подчас с готовностью проходят через эту возрастную инициацию вольными позами и жестами. При этом они не вникают в глубинные смыслы своих выразительных действий.

Но многое в вербальных и невербальных формах общения определяет культурная среда, в которой живет школьник, и его внутренняя позиция по отношению к сленгу и ненормативным жестам вообще. Есть категория младших школьников, которая весьма чутко относится к родному слову и стремится к очищению и развитию собственной речи. Им претит пошлость, подчиняющая себе общение со сверстниками через сленг и невербальные, агрессивные формы коммуникации. Чувствительность к пошлости одних и нечувствительность других ставят их в отношения конфронтации или безмолвного отчуждения друг от друга [4, c. 9].

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, её развитии и становлении разумного, культурного поведения. Недостаток общения может привести к задержкам умственного и физического развития, заболеваниям. Через общение с психологически развитыми людьми, благодаря широким возможностям, к научению, человек приобретает все свои высшие познавательные, способности и качества. Через активное общение с развитыми личностями младшие школьники сами превращаются в личности.

Общаясь, личность:

1. Усваивает опыт человечества.

2. Параллельно идет процесс накопления собственного опыта, который вместе с разумом, чувствами, эмоциями, навыками будет влиять на поведение.

3. Общаясь с людьми можно открыть различные стороны своей личности;

4. Общение со сверстниками очень важный специфический канал информации, по нему младшие школьники узнают многие необходимые вещи, которые по тем, или иным причинам им не сообщают взрослые.

5. Это специфический вид деятельности и межличностных отношений, где вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы, с общественными. Соревновательность групповых взаимоотношений, особенно, сильная у мальчиков, служит ценной жизненной школой.

6. Это специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи не только облегчает школьнику автономизацию от взрослых, но и дает ему чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости, сумел ли он заслужить уважение и любовь равных, товарищей, имеет для самоуважения младшего школьника решающее значение [9,c.29].

В постоянном общении в коллективе человек приобщается к идейным, моральным, эстетическим и другим духовным ценностям и создает духовные и материальные ценности сам.

Большое значение для психического развития ребенка имеет его общение с взрослыми на ранних этапах онтогенеза. В это время все свои человеческие, психические и поведенческие качества он приобретает почти исключительно через общение, так как вплоть до начала обучения в школе, а ещё более определенно - до наступления подросткового возраста, он лишен способности к самообразованию и самовоспитанию.

Психическое развитие ребенка начинается с общения. Это первый вид социальной активности, который возникает в онтогенезе и благодаря которому младенец получает необходимую для его индивидуального развития информацию.

В общении сначала через прямое подражание - опосредованное обучение, а затем через словесные инструкции - вербальное обучение приобретается основной, жизненный опыт ребенка. Люди, с которыми он общается, являются носителями этого опыта для ребенка, и этот опыт нельзя приобрести никаким другим способом, кроме как общаясь с ними.

Интенсивность общения, разнообразие его содержания, целей и средств являются важнейшими факторами, определяющими собственное развитие детей. И поэтому, чтобы приобрести социально-психологический опыт, ребенку необходимо постоянное расширение круга общения, что и происходит.

Младший школьник стремится к общению со сверстниками, так как в этот период общение становится особенно ценным из-за возрастающего интереса друг к другу, необходимости сравнивать себя со сверстниками и находить дружбу.

Личное общение формирует человека как личность, дает ему возможность приобрести определенные черты характера, интересы, привычки, склонности, усвоить нормы, формы нравственного поведения, определить жизненные цели и выбрать средства их реализации [4, c. 11].

Разнообразное по содержанию, целям и средствам общение также выполняет определенную функцию в психическом развитии индивида. Когнитивная коммуникация непосредственно выступает фактором интеллектуального развития, поскольку общающиеся индивиды обмениваются и, следовательно, взаимно обогащают знания.

Обусловленное общение создает состояние готовности к обучению, формулирует установки, необходимые для оптимизации других видов общения.

Таким образом, это косвенно способствует индивидуальному интеллектуальному и личностному развитию человека. Мотивационное общение служит источником дополнительной энергии для человека, своеобразной подзарядкой.

Биологическая коммуникация служит самосохранению организма как важнейшему условию поддержания и развития его жизненно важных функций.

Социальная коммуникация обслуживает социальные потребности людей и является фактором, способствующим развитию форм социальной жизни:

- коллективов;

- групп;

- организаций;

- человеческого мира в целом.

Непосредственное общение необходимо человеку для того, чтобы учиться и воспитываться в результате широкого использования на практике самых простых и эффективных средств и методов обучения, данных ему от рождения:

- условно-рефлекторного;

- косвенного;

- вербального.

Непрямое общение помогает освоить средства коммуникации и улучшить на их основе способность к самообразованию и самовоспитанию личности, а также к сознательному управлению самим общением.

Благодаря невербальному общению человек получает возможность психологически развиваться еще до того, как он овладеет речью и научится ею пользоваться, примерно через 2-3 года [12, c. 44].

Кроме того, невербальное общение само по себе способствует развитию и самосовершенствованию коммуникативных способностей человека, в результате чего он становится более способным к межличностным контактам и открывает более широкие возможности для развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что межличностные отношения сверстников младшего школьного возраста зависят от многих факторов, таких как успеваемость, взаимная симпатия, общность интересов, внешние жизненные обстоятельства, половые особенности. Все эти факторы влияют на выбор отношений ребенка со сверстниками и их значимость.

В процессе общения человек развивается и самоутверждается, развиваются коммуникативные навыки и умения, формируются знания о других и о самом себе путем сравнения себя со сверстниками, а затем и со взрослыми. Став активной зрелой личностью, человек через общение влияет на других не только путем установления контактов с различными людьми и передачи им информации, но и путем передачи самого себя, своей личности.

Взаимоотношение - это отношение идущее от людей к людям, «навстречу друг другу». При этом, если в отношении не обязательно поступление к человеку обратного сигнала, то при взаимоотношении постоянно осуществляется «обратная связь». Взаимоотношение у контактирующих сторон не всегда имеет одну и ту же модальность.

У одного могут быть добрые, хорошие отношения к другому, а у другого к нему противоположные. Между общением, с одной стороны, и отношением, существует определенная соотнесенность.

Общение - это видимая, наблюдаемая, выявляющаяся вовне связь людей. Отношение и взаимоотношение - стороны общения. Они могут быть явными, но могут быть и скрытыми не показными.

Взаимоотношение реализуется в общении и через общение. В то же время взаимоотношение накладывает печать на общение, оно служит своеобразным содержанием последнего.

Принято различать деловые и личные взаимоотношения. Деловые создаются в ходе выполнения служебных обязанностей, регламентированных инструкцией, уставом, постановлением. При формировании группы определяются функции его членов.

Психологическими исследованиями установлено несколько видов деловой зависимости:

Деловые отношения равенства. В этом случае два или несколько членов группы, коллектива имеют одинаковые функции.

Деловые отношения подчинения. В них одно лицо согласно документу занимает положение, обязывающие его намечать для другого объект приложения усилий, способы осуществлять контроль, принимать исполнение.

Другое лицо признает и выполняет предписания документа, хотя они исходят не из документа, а от лица с возложенными на него полномочиями. Реальные деловые взаимоотношения всегда богаче положений, закрепленных в инструкциях, уставах, приказах.

Личные взаимоотношения возникают на основе психологических мотивов: симпатии, общности, взглядов, интересов, комплиментарности и другие. В личных взаимоотношениях не имеют силы. Необходимым условием возникновения данных отношений является постижением друг друга.

В процессе общения намечаются несколько вариантов соотношения деловых и личных взаимоотношений:

Совпадение положительной направленности. В группе, не имеющей деловых противоречий между членами, добрые личные контакты способствуют успешному выполнению стоящей задачи. Под влиянием положительных личных взаимоотношений деловые становятся менее официальными.

Натянутые деловые отношения и недоброжелательные личные. Это предконфликтная ситуация. Она может возникнуть в отношения равенства или подчинения.

Причины осложнения отношений могут быть различные, но выход из конфликтной ситуации не должен быть за счет нарушения деловой активности членов группы, коллектива, снижения качества и уменьшения коллектива выпускаемой продукции.

Нейтральные деловые и такие же личные.

Под нейтральными следует понимать такие отношения, при которых обе стороны придерживаются инструкции, не выходя за ее приделы. Это так называемые строго официальные отношения [12, c. 44].

Межличностные отношения определяют положение человека в группе, коллективе. От того как, они складываются, зависит эмоциональное благополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность человека в данной общности.

От них зависит:

- сплоченность группы;

- коллектива;

- способность решать поставленные задачи.

По отношению к детям отношения и родственные связи также проявляют себя. Они рождаются между детьми во время игры, совместной работы, на занятиях и т.д. Между детьми дошкольного возраста наблюдается довольно широкий спектр взаимоотношений. Практика в детском саду показывает, что отношения детей в группе детского сада не всегда складываются хорошо.

Наряду с положительным характером контактов возникают и осложнения, которые иногда приводят к «выпадению» ребенка из коллектива. Конфликтные отношения со сверстниками препятствуют нормальному общению с ними и полноценному формированию личности ребенка.

В связи с этим возникает необходимость в разработке конкретных мер, с помощью которых можно было бы предотвращать или преодолевать конфликтные ситуации, приводящие к нарушению правильных взаимоотношений между детьми группы. Поэтому воспитатель должен быть внимателен ко всем детям группы, знать их взаимоотношения.

Вовремя замечайте любые отклонения во взаимоотношениях и родственных связях детей в группе.

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ:

Межличностные отношения представляют собой взаимосвязи между школьниками, которые формируются в результате эмоционального отношения друг к другу и выражаются в ходе их взаимодействия и совместной деятельности.

Существует три компонента взаимоотношений такие как: когнитивный, эмоциональный, поведенческий.

Отношение - это позиция личности ко всему, что ее окружает и к самой себе.

Взаимоотношение - это взаимная позиция одной личности к другой, позиция личности по отношению к общности.

Общение – это процесс обмена информацией и взаимодействия между людьми, основанный на восприятии и понимании друг друга.

Одна из особенностей формирования межличностных взаимоотношений младших школьников - формирование ценностей, с которыми связана волевая и познавательная сторона деятельности ребёнка.

Дети младшего школьного возраста чаще всего подбирают друзей с выгодой для себя. Они тянутся к тем детям, кто преуспевает в учебе, общается со сверстниками, кого хвалит учитель. И только со временем, дети выбирают друзей по каким либо существенным качествам личности

Система личных отношений в классе складывается у ребенка по мере освоения им школьной действительности. Основу этой системы составляют непосредственные эмоциональные отношения, которые превалируют над всеми другими. В основе развития взаимоотношений в группе лежит потребность в общении, и эта потребность изменяется с возрастом. Она удовлетворяется разными детьми неодинаково. Каждый член группы занимает особое положение и в системе личных и в системе деловых отношений, на которых влияют успехи ребенка, его личные предпочтения, его интересы, речевая культура, и индивидуальные нравственные качества.

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

2.1 Моделирование ситуаций на уроках литературного чтения как средство формирования межличностных отношений младших школьников

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты образования включают: предметные результаты; метапредметные результаты; личностные результаты. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов.

Так, по мнению Л.А. Сомовой: «Одним из наиболее перспективных методов реализации умственного воспитания является моделирование ситуаций, поскольку мышление младшего школьника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. Метод моделирования ситуаций открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в умственном воспитании, в том числе и при работе над текстом» [5, с. 33].

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа). Так как моделирование ситуаций является средством для достижения метапредметных результатов, то может эффективно использоваться на уроках литературного чтения.

Т.Г. Галактионовой отмечено: «В процессе овладения читательской деятельностью школьники часто испытывают трудности, которые затрудняют осознанное освоение текста. К ним относится неумение обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста; проблемы с точностью восприятия информации при чтении художественной и научно-популярных текстов; трудности в работе с информацией, представленной в виде графиков, диаграмм, схем» [1, с. 3].

Одним из возможных путей решения данной проблемы является поиск и изобретение вместе с детьми наиболее удобных схем, опор и других способов обобщения, анализа, сравнения, классификации информации. Специальное обучение кодированию, перекодированию, сжатию и развертыванию информации поможет ребенку овладеть эффективными способами работы с информацией [1, с. 4].

Моделирование ситуаций на уроках литературного чтения позволяет решать следующие задачи:

1. Организовать построение рассуждения и сравнения.

2. Способствовать осознанию композиции литературного произведения.

3. Организовать осмысление, образную конкретизацию и образное обобщение для понимания прочитанного [1, с. 5].

Так, по мнению З.А. Клепининой: «Модель – это результат знаково-символической деятельности, дающий возможность представить словесное произведение искусства в других формах, открывающая новое знание о нем. Моделирование – метод познания интересующих объектов через модели» [2, с. 13].

По мнению З.А. Клепининой: «Моделирование ситуаций – это способность человека представить эмоции, намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные для решения практических задач» [2, с. 14].

Одной из составляющих моделирования ситуаций является представление такого качества, как эмпатия – умение человека реагировать на эмоциональные проявления окружающих, разделять их чувства, глубину их переживаний, не теряя связи с реальностью [2, с. 15].

По мнению Г.В. Королёвой: «Моделирование ситуаций на уроках литературного чтения – способ правильного распознания ситуаций связанных с героями (обида, злость и т.д.), и умение правильно эти чувства передать» [3, с. 50]. Автор должен поставить себя на место персонажа и самостоятельно испытать все эмоции, прежде чем их описывать, чтобы сцена выглядела достоверной и не наигранной.

И.И. Тихомировой отмечено: «Читая художественные произведения, анализируя поступки героев, их поведение, чувства и мысли, ребенок учится сочувствовать и сопереживать им, понимать эмоции, которые они испытывают. Использование моделирования ситуаций предполагает совместные действия учителя и учащихся по построению и изучению модели исследуемого произведения. Моделирование ситуаций в литературном чтении – это введение системы заместителей (обучающиеся по прочитанному понимают, какие эмоции испытывают герои)» [6, с. 34].

И.И. Тихомирова выделил и описал способы моделирования ситуаций на уроках литературного чтения:

1. Через монолог – внутренний или внешний. Герой переживает своё состояние, он думает, рассуждает, мечется, мечтает, радуется, скорбит, боится, гневается, унывает или ненавидит – все это он рассказывает читателю. Важно обратить внимание на внутренние монологи героев и погрузиться во внутренний мир героев, увидев их, почувствовав их характер, поведение, эмоции.

2. Через действие и монолог. Герой говорит и действует, своими поступками иллюстрируя, подчеркивая внутреннее состояние через тысячи разных действий, поступков, жестов.

3. Через диалог и действие. Прием безошибочный. Герои могут показать в диалоге все, что угодно автору: и свои характеры, и особенности поведения, и портреты, и внутреннее состояние, и статус, и профессию, и национальность – главное же, в диалоге легко передать настроение героев, создать тот самый эмоциональный накал, который так необходим читателю.

4. Массовая сцена. Каждый персонаж звучат, у каждого свой голос, свой характер. Каждый проявляет себя, и дополняет других. Нужно попробовать прочувствовать взаимодействие всех персонажей, которые создают высокий эмоциональный накал [6, с. 35].

Н.В. Короткова предлагает на основе метода моделирования ситуаций использовать такие схемы работы:

Схема 1 Модель-рассуждение. Эта схема помогает запомнить правило ответа на любой вопрос: первая часть – то, что надо объяснить, вторая – само объяснение. Части скрепляются «мостиком» из слов «потому что, так как». Модель построения рассуждения служит надежной опорой при построении ответа на вопрос «почему». Хорошим материалом для построения устных рассуждений-объяснений служат сказки в «Букваре». Для построения рассуждений с опорой на модель-рассуждение, во время работы над сказками, детям предлагаются следующие задания:

1. Построить ответ по образцу. Например, «рассмотри образец и продолжи»: Волк перехитрил козлят и съел их, потому что они были слишком доверчивыми.

2. Выбор варианта для продолжения предложения. Например, «выберите для ответа один вариант из двух»: Деду удалось вытянуть репку, потому что:

- на помощь пришли бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка;

- дед был сильным.

Схема 2 Модель-сравнение. Моделирование ситуаций, требующих построения высказываний-рассуждений, на основе прочитанной сказки. Например, «объясните бабушке с дедушкой, какой была Маша, как она себя вела, и как ей удалось убежать от медведя, каким был медведь». Модель-сравнение используется на уроках литературного чтения для классификации, структурирования информации, для упорядоченной характеристики эмоций героев литературного произведения. Например, при работе над сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович» данная модель позволяет сравнить черты характера Рукодельницы, Ленивицы и Мороза Ивановича, события, которые происходят в сказке, построить цепочку причинно-следственных связей. Так, например, Рукодельница вежливая Мороз Иванович добрая, добрый, внимательная, внимательный, смелая, но еще и справедливый, отзывчивая, умный, скромная, мудрый трудолюбивая. Ленивица противопоставляется Рукодельнице. Ленивица ленивая, Рукодельница трудолюбивая, злая, злопамятная, добрая, внимательная, упрямая, вредная, жадная, отзывчивая, самолюбивая, скромная неряшливая, завистливая. Для работы по схеме «Модель-сравнение» можно предложить следующие задания: дайте характеристику литературному персонажу. «Выберите из данного списка слова, которые относятся к Ленивице (Рукодельнице): вежливый, добрый, смелый, ленивый, отзывчивый, злой, злопамятный, умный, мудрый, сердечный, скромный, застенчивый, упрямый, трудолюбивый, честный, самолюбивый, справедливый, простой, внимательный, неряшливая, вредная, жадная, завистливая».

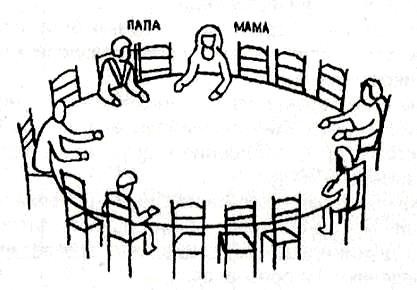

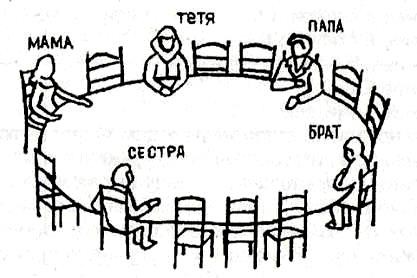

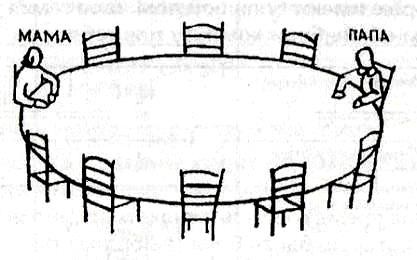

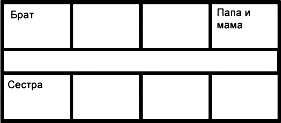

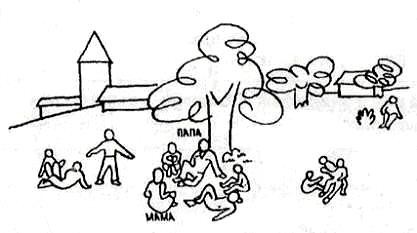

Схема 3. Модель взаимоотношений в семье. Работа с данной моделью на уроке позволяет дать оценку отношениям в семье, понять причину возникновения конфликтов и определить собственную модель поведения в семье. На основе данной модели могут быть выполнены следующие задания:

1. Прочитайте рассказ (сказку, стихотворение, пословицу), постройте модель взаимоотношений; покажите противоположную модель взаимоотношений, опишите ее с помощью глаголов. Оцените, какие отношения являются правильными по отношению к близким в семье.

2. Сочините по данной модели свой рассказ или нарисуйте рисунок на тему «Моя семья».

3. Определите, к какому произведению подходит данная модель отношений.

4. Разделите пословицы на группы, в зависимости от того, какую модель отношений они показывают (даны противоположные модели взаимоотношений) [4, с. 26-27].

При моделировании происходит развитие таких психических процессов, как внимание, память, логическое, абстрактное мышление, восприятие. Все это имеет большое значение в улучшения межличностных отношений младших школьников.

Таким образом, сущность метода моделирования ситуаций на уроках литературного чтения заключается в том, что данный метод выступает инструментарием, позволяющим понять эмоции героев, содержание и композицию произведения. В процессе моделирования ситуаций формируются такие умения, как умение сравнивать, анализировать, обобщать информацию, которые лежат в основе учебной деятельности школьника, выступают в качестве учебного действия, средства, без которого невозможно полноценное обучение на следующей ступени. Значит, применение способов и приемов моделирования ситуаций может стать одним из универсальных инструментов учения для школьника при получении начального общего образования.

2.2 Опытно-экспериментальная работа

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы была проведена опытно-экспериментальная работа на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная школа №1» ЗАТО пос. Солнечный.

В исследовании приняли участие 4Б класс, в количестве 23 обучающихся.

Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов: констатирующий этап, формирующий этап, контрольный этап.

2.2.1. Констатирующий этап

Цель констатирующего этапа: выявление исходного уровня и типов межличностных отношений младших школьников.

Для достижения данной цели была использована диагностика: методика Рене Жиль «Межличностные отношения».

Цель: исследование уровня социальной приспособленности ребенка, взаимоотношений с окружающими его людьми.

Данная методика дает возможность определить конфликтные зоны в системе межличностных отношений младшего школьника, давая возможность, влияя на данные отношения, а также воздействует на дальнейшее развитие личности младшего школьника (Приложение А).

Обработав результаты по методике Р. Жиль «Межличностные отношения», мы выделили типы отношений к сверстникам, были получены такие данные: лишь 30% обучающихся (7 человек), демонстрируют уважительное отношение к сверстникам, 35% обучающихся (8 человек) – демонстрируют нейтральное отношение к сверстникам, 35% обучающихся (8 человек) – демонстрируют негативное отношение к сверстникам. (Рисунок 2.2.1, Приложение Б, Таблица Б1)

Рисунок 2.2.1. Показатели типов отношений к сверстникам у обучающихся 4б класса на констатирующем этапе

по методике Р. Жиль «Межличностные отношения»

По результатам проведенной методики Р. Жиль «Межличностные отношения» можно сказать, что обучающиеся в основном демонстрируют нейтральный и негативный тип отношений к сверстникам. Обучающиеся с нейтральным отношением не испытывают положительных или отрицательных эмоций по отношению к окружающим их людям. Обучающиеся с негативным отношением показывают враждебность, сознательное исключение окружающих людей из круга общения. Это говорит о необходимости организации целенаправленной работы по изменению у обучающихся 4 класса отношения к окружающим людям в позитивную сторону.

Обработав результаты по методике Р. Жиль «Межличностные отношения», мы, также выделили уровни воспитанности уважительного отношения к сверстникам, были получены такие данные: лишь 22% обучающихся (5 человек) имеют высокий уровень воспитанности уважительного отношения к сверстникам, 52% обучающихся (12 человек) – имеют средний уровень, 26% обучающихся (6 человек) – имеют низкий уровень воспитанности уважительного отношения к сверстникам. (Рисунок 2.2.2., Приложение Б, Таблица Б2)

Рисунок 2.2.2. Показатели уровней воспитанности уважительного отношения к сверстникам у обучающихся 4Б класса на констатирующем этапе по методике Р. Жиль «Межличностные отношения»

Таким образом, у обучающихся в основном преобладает средний и низкий уровни воспитанности уважительного отношения к сверстникам. Это говорит о необходимости организации целенаправленной работы по повышению уровня воспитанности уважительного отношения к сверстникам у обучающихся 4Б класса. Такой работой может послужить организация уроков литературного чтения на основе метода моделирования ситуаций.

2.2.2. Формирующий этап

С целью повышения уровня межличностных отношений был спланирован формирующий этап, в рамках которого проведено 12 уроков по литературному чтению, по УМК Н.Ф. Виноградовой, И.В. Сафоновой, И.С. Хомяковой Литературное чтение. 4 класс (начальная школа 21 века).

Представим фрагменты уроков.

А.Н. Толстой «Золотой ключик или Приключения Буратино». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Буратино покачался, покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок, скок, – прямо к двери, через порог и – на улицу». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Узнали этого героя?

2. Какие эмоции у вас вызывает этот герой (радость, грусть, печаль)?

Далее была продолжена беседа по эмоциям, для этого обучающиеся снова отвечали на вопросы:

3. Почему вы выбрали именно эмоцию «Радость», какой Буратино, если он испытывает радость?

4. Далее было предложено порассуждать по каким признакам можно понять, что Буратино радостный. Как вы поняли, что Буратино радостный? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

Далее было применено наглядность (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации Буратино с эмоцией радости, было предложено порассуждать: «Если человек испытывает радость, что можно и нужно сделать?» Обучающимися были предложены такие варианты действий.

5. Нужно ли радоваться за человека?

6. Как бы вы помогли Буратино стать послушным?

Далее делался вывод, о том, что радостного человека можно определить по: улыбке, жестам, глазам, голосу. Если человек испытывает радость, можно порадоваться вместе и посмеяться, радостные люди поднимают настроение.

А.Н. Толской «Золотой ключик или Приключения Буратино». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало, – крри-кри, – глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками.

- Эй, ты кто такой?

- Я – Говорящий Сверчок, – ответило существо, – живу в этой комнате больше ста лет». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Узнали этого героя?

2. Какие эмоции у вас вызвал именно Сверчок (гнев, обида, испуг)?

3. Почему вы выбрали именно эмоцию «обида»?

4. Какой Сверчок, если он испытывает обиду? Обучающиеся отвечая на данный вопрос, приводили высказывания в виде прилагательных.

5. Далее было предложено порассуждать по каким признакам можно понять, что Сверчок обиделся. Как вы поняли, что сверчок испытывает обиду? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

6. Какие обстоятельства заставили обидеться Сверчка?

Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации Сверчка с эмоцией обиды, было предложено порассуждать:

7. Как вы думаете, как нужно было вести себя в этой ситуации?

8. Какие действия помогут сверчку не испытывать обиду? Обучающимися были предложены варианты действий.

Далее делался вывод, о том, что человека, который обиделся можно определить по: отсутствию улыбки, поникшие глаза, не разговорчивость, могут быть слезы, уходит. Если человек испытывает обиду, можно поинтересоваться о проблеме, попросить рассказать о причине обиды, поддержать.

П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для это обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Слыхал от людей, что Малахитница «любит над человеком мудровать». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Что вы испытываете при прочтении этого отрывка?

2. Как вы определили, что хозяйка испытывает грусть? Обучающиеся отвечая на данный вопрос, приводили высказывания в виде прилагательных.

Также обучающимися был выделен фрагмент рассказа, который подтвердил о грусти хозяйки.

5. Как вести себя, когда человек грустит?

6. Нужно ли поддерживать человека, когда он грустит?

Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации с эмоцией грусти, было предложено порассуждать:

7. Какие слова могут поддержать? Попробуйте подобрать и проговорить фразы для поддержки хозяйки.

Далее делался вывод, о том, что грустного и человека можно определить по: отсутствию улыбки, поникшие глаза, не разговорчивость, могут быть слезы. Если человек испытывает грусть, можно его поддержать словами: «Не волнуйся, все будет хорошо!» «Все изменится!» «Не переживай!».

П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова – дело не малое, а он еще, – и верно, – душной был – гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать – тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Какие эмоции у вас вызывает данный отрывок. Дети путем мимики дают ответы на вопрос учителя.

2. Почему вы выбрали именно эмоцию «испуг»?

3. Как можно понять, что человек боится? Обучающиеся отвечая на данный вопрос, приводили высказывания.

4. Как бы вы поступили, если бы с вами случилась такая ситуация?

5. Как бы вы помогли герою в данной ситуации?

6. Что нужно делать, чтобы герой не пугался?

Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации с эмоцией страха (испуг), было предложено порассуждать:

7. Как вести себя, когда человек испуган? Обучающимися были предложены варианты действий.

Далее делался вывод, о том, что человека, который испуган можно определить по: не четкой речи, отвлеченности, задумчивости. Если человек испытывает страх, можно поддержать его, посоветовать не бояться, посоветовать говорить правду.

А.М. Горький «Воробьишко». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка - рыжая, зеленые глаза – тут как тут». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Какие эмоции у вас вызывает этот герой? (радость, грусть, страх).

2. Почему вы выбрали эмоцию «страх»?

3. Какой Пудик, если он испытывает страх? Обучающиеся отвечая на данный вопрос, приводили высказывания в виде прилагательных.

4. Далее было предложено порассуждать по каким признакам можно понять, что Пудик и его мама испытывают страх? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

5. По каким признакам можно понять, что человек испытывает страх? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

6. Какие обстоятельства заставили испытать страх маму и Пудика?

Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации Пудика и его мамы с эмоцией страха, было предложено порассуждать:

7. Как бы вы помогли герою, чтобы он не испытывал страх?

8. Как вести себя в этой ситуации?

9. Как вести себя, когда человек испытывает страх?

10. Какие действия помогут Пудику не испытывать страх? Обучающимися были предложены варианты действий.

Далее делался вывод, о том, что человека, который испуган можно определить по: не четкой речи, тряске, быстрому дыханию, взъерошенности, открытым глазам. Если человек испытывает страх, можно его успокоить, поговорить о чем-нибудь хорошем, перевести тему на отстраненный разговор.

М. Горький «Детство». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

- Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжко болен, – только что встал на ноги; во время болезни, – я это хорошо помню, – отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Какие эмоции вы испытываете при прочтении данного произведения?

2. Почему вы выбрали эмоцию «огорчение»?

3. Какой человек, если он испытывает огорчение? Обучающиеся отвечая на данный вопрос, приводили высказывания в виде прилагательных.

4. Далее было предложено порассуждать по каким признакам можно понять, что человек огорченный? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации с эмоцией огорчения, было предложено порассуждать:

4. Как можно поддержать человека в этой ситуации?

5. Какие фразы вы бы использовали, чтобы герой не огорчался?

6. Как бы вы поступили если бы с вами такое произошло?

Далее делался вывод, о том, что человека, который огорчен можно определить по: выражению лица, по его движениям. Если человек испытывает огорчение, можно его пожалеть, обнять, погладить, сказать хорошие слова.

А.П. Гайдар «Дым в лесу». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Однажды, когда Феня стояла во дворе и, задрав голову, смотрела в небо, на нее напал незнакомый вор-мальчишка и вырвал из ее рук конфету. Я в это время сидел на крыше дровяного сарая и смотрел на запад, где за рекой Кальвой, как говорят, на сухих торфяных болотах, горел вспыхнувший позавчера лес. Услыхав жалобный Фенин крик, я, как ворон, слетел с крыши и вцепился сзади в спину мальчишки». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Какие эмоции вызывает у вас данная ситуация (стыд, печаль, злость)?

2. Почему вы выбрали эмоцию «злость»?

3. Как можно назвать человека, который испытывает злость? Обучающиеся отвечая на данный вопрос, приводили высказывания в виде прилагательных.

4. Далее было предложено порассуждать, по каким признакам можно понять, что человек злой? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

Попробуйте показать эту эмоцию используя жесты, мимику. Обучающиеся демонстрируют данную эмоцию.

Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации с эмоцией злости. Было рассуждение:

5. Какие действия можно применить к человеку, который злится? Ответы: успокоить, перевести разговор на другую тему.

6. Что можно сказать человеку в ситуации злости?

6. Как бы вы поступили в данной ситуации на месте Владимира? Обучающиеся выражением лица, мимикой дают ответ.

Далее делался вывод, о том, что человека, который злится, можно определить по: выражению лица, движениям рук, грозному голосу. Такого человека нужно успокоить, перевести разговор на другую тему.

А.П. Гайдар «Дым в лесу». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «И вот она жизнь, – закрыв глаза, думал я. – Живешь, ждешь, вот, мол, придет какой-нибудь случай, приключение, тогда я… я… А что я? Там разбит самолет. Туда ползет огонь. Там раненый летчик ждет помощи. А я, как колода, лежу на траве и ничем помочь ему не в силах». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Какие эмоции вызывает у вас этот герой (стыд, печаль, восхищение)?

2. Почему вы выбрали эмоцию «восхищение»?

3. Какими словами можно описать эмоцию «восхищение»? Обучающиеся отвечая на данный вопрос, приводили высказывания в виде прилагательных.

Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации с эмоцией восхищение, было предложено порассуждать, по каким признакам можно понять, что человек восхищен кем-то или чем-то? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

Далее было предложено продемонстрировать каждый признак данной эмоции. Обучающиеся пробуют прочувствовать данную эмоцию.

4. Как можно поддержать человека в этой ситуации?

6. Как бы вы поступили, если бы с вами такое произошло?

Далее делался вывод, о том, что человека, который восхищен кем-то или чем-то можно определить по: расслабленному лицу, улыбке и открытых глазах, восторженному голосу, глубокому дыханию. Восхищенный человек позитивный.

А.П. Гайдар «Дым в лесу». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Тут Федосеев посмотрел на разбитый самолет, на свою неподвижную, укутанную тряпками ногу, понюхал угарный воздух и покачал головой: «А что сказать им… ты и сам, я думаю, знаешь». Я вскочил». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Как вы думаете, какие эмоции испытал герой?

2. Смогли бы вы помочь в данной ситуации человеку?

3. Чтобы вы делали, если бы с вами произошла такая ситуация?

4. Как вести себя в этой ситуации?

5. Как можно поддержать мальчика? Подберите фразы, которые можно использовать в этой ситуации.

6. Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации с эмоцией вины, было предложено порассуждать, по каким признакам можно понять, что человек испытывает эмоцию вины? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

Давайте продемонстрируем данную эмоцию по этим признакам. Обучающиеся пробуют прочувствовать и продемонстрировать данную эмоцию.

7. Что могут делать люди испытывающие эмоцию вины? Обучающиеся перечисляют особенности данной эмоции.

Далее делался вывод, о том, что человека, который испытывает вину можно определить по: поднятым вверх внутренним уголкам бровей, по опущенным векам и уголкам губ. Виноватый человек может много извиняться, просить прощения, говорить о свой неуверенности, чувствовать себя недостойными.

А.П. Гайдар «Дым в лесу» окончание. При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Я подошел к берегу и огляделся. Но ни справа, ни слева, ни на воде, ни на берегу никого не было. Не было ни жилья, ни людей, не было ни рыбаков, ни сплавщиков, ни косарей, ни охотников. Вероятно, я забрал очень круто в сторону от того четвертого яра, на который должен был выйти по указу летчика Федосеева. Но на противоположном берегу, на опушке леса, не меньше чем за километр отсюда, клубился дымок и там, возле маленького шалаша, стояла запряженная в телегу лошадь. Острый холодок пробежал по моему телу. Руки и шея покрылись мурашками, плечи подернулись, как в лихорадке, когда я понял, что мне нужно будет переплывать Кальву. Я же плавал плохо. Правда, я мог переплыть пруд, тот, что лежал возле завода, позади кирпичных сараев. Больше того, я мог переплыть его туда и обратно. Но это только потому, что даже в самом глубоком его месте вода не достигала мне выше подбородка. Я стоял и молчал. По воде плыли щепки, ветки, куски сырой травы и клочья жирной пены». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Как вы думаете, какие эмоции испытал герой?

2. Почему вы выбрали именно эту эмоцию? После обсуждения решили, что герой испытывает больше эмоцию «Страх».

3. Какие признаки дали вам понять, что герой испытывает страх? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

4. Как можно назвать человека испытывающего страх?

Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации с эмоцией страха, было предложено порассуждать:

5. По каким внешним данным мы можем понять эмоцию страха?

6. Что нужно делать, чтобы герой не испытывал эту эмоцию?

7. Какие фразы можно сказать человеку в ситуации страха?

8. Испугались бы вы в данной ситуации и поступили как мальчик?

9. Нужно ли смеяться над человеком, когда он испытывает страх?

Далее делался вывод, о том, что человека, который испытывает страх можно определить по: морщинам на лбу, широким глазам, поднятию век глаз, бровям поднятым и т.д. Такого человека можно подбодрить словами: будет лучше, ты со всем справишься, верь в себя.

А.Л. Барто «На заставе». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения):

«Но кто там стучит?

Кто ломится в дом?

У двери - мальчишка,

Он дышит с трудом.

Он громко кричит:

- Пропусти, часовой!

Мне нужен начальник,

Впустите, я свой!

Без шапки, босой,

Он бежал через лес,

Он полз под кустами,

Овраг перелез;

Бежал он, боясь

Оглянуться назад,

И сосны, казалось,

Ветвями грозят.

- Я видел собаку.

Исчезла в лесу –

Откуда-то издали

Свистнули псу».

Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Как вы думаете, какие эмоции испытал герой?

2. Почему вы выбрали именно эту эмоцию?

3. Какие признаки дали вам понять, что герой испытывает испуг? Обучающиеся перечисляли признаки данной эмоции.

4. Как можно назвать человека испытывающего испуг?

5. По каким фразам мы понимаем, что мальчик напуган?

Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации с эмоцией испуга, было предложено порассуждать:

7. По каким данным мы можем понять, что люди испытывают испуг? Обучающиеся перечисляют особенности данной эмоции.

Попробуйте показать эту эмоцию используя жесты, мимику и фразы. Обучающиеся показывают на основе сказанного данную эмоцию.

Далее делался вывод, о том, что человека, который испытывает испуг можно определить по: моргающим глазам, вытянутой шее обычно вперёд, мимике лица, растерянности и дрожащему голосу.

Г.А. Скребицкий «Чир Чирыч». При работе над данным произведением обучающимся было предложено вербализировать эмоции и чувства героя изучаемого произведения, для этого обучающимся был представлен отрывок из данного произведения (учитель на уроке зачитывает фрагмент из произведения): «Поселились в домике скворцы, только почему-то всё один скворец летает. По вечерам сядет на веточку и поёт, а скворчихи и не видать. Как-то раз стояли мы с папой под яблоней. Смотрим – скворец к домику подлетел, в клюве у него что-то белеется, наверное, какая-то большая, толстая личинка. Сел он на жёрдочку, вдруг видим – из домика высовывается головка скворчихи. Открыла она клюв, скворец сунул ей в рот личинку, а сам засвистел, затрещал и опять улетел.

– Видишь, – говорит папа, – как скворец о своей скворчихе заботится! Даже кормит её, чтобы она с гнезда не улетала. Ведь она теперь яйца насиживает. Скоро у скворцов вывелись птенцы. Тут уж оба – и отец и мать – начали детям корм носить. Ходят, бывало, по грядкам и высматривают добычу. Заметит скворец гусеницу, схватит её и тащит детям. Так это здорово получалось! Скворчатам еда – и нам с папой помощь. За день, бывало, всех гусениц с огорода соберут». Далее обучающимся задавались вопросы:

1. Какие эмоции у вас вызывает герой?

2. Почему вы выбрали именно эту эмоцию? Обучающиеся приводили разные варианты высказываний и многие из обучающихся сказали.

3. По каким признакам вы выделили эмоцию «удивление»? Обучающиеся выделили из данного фрагмента признаки данной эмоции.

4. А вы заботитесь о своих близких? Обучающиеся кивком головы показывают, что «да».

5. Как вы заботитесь о своих близких?

6. Какие фразы можно использовать по отношению к скворцу?

7. Как можно назвать человека который удивляет? Обучающиеся называют прилагательные.

8. Далее было применено наглядное пособие (иллюстрации эмоций) с целью глубокого восприятия произведения. Обучающимся показывались иллюстрации с эмоцией удивления, было предложено порассуждать:

9. По каким признакам можно понять, что человек испытывает удивление? Обучающиеся перечисляют признаки.

Попробуйте показать эту эмоцию используя мимику, жесты и др. Обучающиеся показывают на основе сказанного данную эмоцию.

Далее делался вывод, о том, что человека, который испытывает удивление можно определить по: приподнятым и вытянутым, приподнятым верхним векам, вытянутым губам, открытому рту и т.д. Тот кто удивляет является: удивительным, странным, чудным, исключительным, замечательным.

Таким образом, организация формирующего этапа предполагала целенаправленную систему работы по улучшению межличностных отношений у обучающихся 4Б класса. Организуя уроки литературного чтения с помощью моделирования ситуаций, в которые входила работа по вербализации эмоций героев, таких как: радость, обида, грусть, испуг, страх, огорчение, злость, восхищение, вина, удивление, мы тем самым создавали благоприятную эмоциональную атмосферу, настрой, формировали положительное отношение к друг другу, так и к происходящему познавательному процессу. Из проведенного исследования, можно сказать, что практически все дети оказали ту или иную помощь друг другу, конечно, небольшое количество детей затруднялись ответить на тот или иной вопрос, но в большинстве случаев дети справились. Также дети узнали героев из произведений по отрывкам, которые им были предоставлены, при помощи вербальных жестов смогли выразить те или иные эмоции.

2.2.3. Контрольный этап

Чтобы проверить эффективность проведенной работы по улучшению межличностных отношений у обучающихся 4 класса по средством организации уроков с помощью моделирования ситуаций, был проведен контрольный этап эксперимента с помощью той же методики, что и на констатирующем этапе (Приложение А).

Цель контрольного этапа: выявление динамики уровней и типов межличностных отношений у обучающихся 4Б класса.

Обобщив данные контрольного этапа и сравнив их с результатами констатирующего этапа, мы получили следующие результаты:

- Уважительное отношение к сверстникам на констатирующем этапе демонстрировали 7 человек, что составило 30%, на контрольном этапе данный уровень выявлен у такого же количества обучающихся.

- Нейтральное отношение к сверстникам на констатирующем этапе демонстрировали 8 человек, что составило 35%, на контрольном этапе данный тип отношения выявлен у 10 человек, что составляло 44%, это на 2 человека (9%) больше, чем на констатирующем этапе. Увеличилось количество детей, которые стали, вместо негативных эмоций к друг другу испытывать более положительные эмоции. Общение спокойное без ярких эмоциональных всплесков.

- Негативное отношение к окружающим людям на констатирующем этапе демонстрировали 8 человек, что составило 35%, на контрольном этапе данный тип отношения выявлен у 6 человек, что составило 26%, это на 2 человека (9%) меньше, чем на констатирующем этапе. Обучающиеся по-прежнему настроены к окружающим их людям недружественно, сознательно отрицают общение со стороны сверстников (Рисунок 2.2.3, Приложение Б).

Рисунок 2.2.3. Показатели типов отношений к сверстникам у обучающихся 4Б класса на констатирующем и контрольном этапах по методике Р. Жиль «Межличностные отношения»

По результатам проведенной методики Р. Жиль «Межличностные отношения», мы видим, что у обучающихся 4Б класса отношение к сверстникам на контрольном этапе исследования изменилось в позитивную сторону, по сравнению с констатирующим этапом, в преобладании типы отношения: уважительное и нейтральное. Тогда как на констатирующем этапе обучающиеся в основном демонстрировали нейтральное и негативное отношение к окружающим их людям.

Обработав результаты по методике Р. Жиль «Межличностные отношения», мы, также выделили уровни воспитанности уважительного отношения к сверстникам, были получены данные представленные в Приложении Б, в таблице Б4:

Высокий уровень воспитанности уважительного отношения к сверстникам на констатирующем этапе был выявлен у 5 человек, что составило 22%, на контрольном этапе данный уровень выявлен у такого же количества обучающихся.