СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Дипломная работа на тему"Развитие творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования"

Сегодня перед образовательным процессом ставится задача воспитания творческой личности, начиная с начальной школы.

Просмотр содержимого документа

«Дипломная работа на тему"Развитие творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования"»

94

ГОУ ВПО «Южный Федеральный университет»

Педагогический институт

Кафедра педагогики и методики начального образования

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: «Развитие творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования»

Выполнила студентка 4 курса, группа «А»

отделения начального образования

Серова Надежда Васильевна

Научный руководитель:

к. пед. н., профессор Ситько Р.М.

Ростов-на-Дону

2011

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………..3

Глава I. Теоретические основы развития творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования…………6

I.1 Психолого-педагогическая сущность понятий «творческая деятельность», «творческие способности» младших школьников. ……………………………6

I.2. Научно-методические основы развивающего литературного образования………………………………………………………………………16

I.3. Методы и приемы начального литературного образования, способствующие развитию творческих способностей………………………..26

Глава Ii. Экспериментальная деятельность по развитию творческих способностей младших школьников………………………………………...38

II.1. Выявление уровня развития творческих способностей младших школьников на констатирующем этапе исследования………………………..38

Ii.2. Система работы в процессе литературного образования, активизирующая развитие творческих способностей младших школьников…………………...45

II. 3. Эффективность системы работы в процессе литературного образования, развивающей творческие способности младших школьников……………….61

Заключение……………………………………………………………………….69

Список используемой литературы……………………………………………..71

Приложения……………………………………………………………………..78

Введение

В последние годы существенно изменились приоритеты начального образования. Сегодня его главные цели – развитие творческой личности ученика.

Психологами установлено, что свойство личности человека, основа интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте, хотя результаты развития обычно обнаруживаются позже. Отсутствие же творческого начала, как правило, становится в старших классах непреодолимым препятствием, когда требуется решение нестандартных задач, интерпретация материалов первоисточников и т.д.

Проблема развития творческих способностей младших школьников составляет основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» педагогической проблемой, которая с течением времени не теряет своей актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и дальнейшего развития. Сегодня в обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных социально-экономических, культурных задач, способных жить в новом демократическом обществе и быть полезными этому обществу. Творческие личности во все времена определяли прогресс цивилизации, создавая материальные и духовные ценности, отличающиеся новизной, нешаблонностью, помогая людям увидеть необычное в, казалось бы, обычных явлениях. И именно сегодня перед образовательным процессом ставится задача воспитания творческой личности, начиная с начальной школы.

Эта задача находит свое отражение в альтернативных образовательных программах, в инновационных процессах, происходящих в современной школе. В государственных документах, определяющих стратегию и тактику развития образования, актуализируются проблемы развития творческой личности обучающихся.

Среди разнообразных средств развития творческой активности младших школьников особое место занимает литературное чтение в начальных классах.

Творческая активность развивается в процессе деятельности, имеющей творческий характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться, находить решение в нестандартных ситуациях. Поэтому сегодня в педагогической науке и практике идет интенсивный поиск новых, нестандартных форм, способов и приемов обучения. Широкое распространение получают нетрадиционные виды уроков, проблемные методы обучения, коллективные творческие дела во внеклассной работе, способствующие развитию творческой активности младших школьников.

Актуальность, заявленная в выпускной квалификационной работе определяется потребностью общества в творческих, активных людях и недостаточным использованием на уроках литературного чтения различных методов и приемов, направленных на развитие творческих способностей.

В развитии творческих способностей младших школьников имеется ряд противоречий:

- между востребованностью творческой личности и недостаточным обеспечением

- между возможностями начального литературного образования и недооценкой детского творчества;

- между осознанием учителем актуальности проблемы и его недостаточной готовностью к данному процессу.

Важность и необходимость развития творческой активности учащихся в практике начального обучения обусловили выбор темы исследования «Развитие творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования».

Проблема: развитие творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования.

Объект исследования – литературное образование младших школьников

Предмет исследования – пространство литературного образования, обеспечивающее развитие творческих способностей младших школьников.

Цель исследования – определение путей и условий развития творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования..

Гипотеза – развитие творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования будет более результативно, если:

- выявлены показатели, критерии и уровни развития творческих способностей младших школьников;

- в процессе литературного образования будет разработана и внедрена система работы по развитию творческих способностей младших школьников;

- педагоги начальной школы будут заинтересованными руководителями процесса творческого развития школьников.

Задачи исследования:

- проанализировать подходы к пониманию творческих способностей в психолого-педагогической и методической литературе;

- рассмотреть опыт развития творческих способностей младших школьников на уроках литературного чтения;

- организовать опытно-педагогическую работу по проблеме исследования творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования и выявить ее результативность.

Методы исследования: теоретический и сравнительный анализ психолого-педагогической и методической литературы; анкетирование; тестирование; эксперимент; статистический и педагогический анализ детских работ, научное оформление результатов исследования.

База исследования: МОУ Поповская ООШ Верхнедонского района

Содержание дипломной работы изложена в двух главах.

Глава I. Теоретические основы развития творческих способностей младших школьников в процессе литературного образования

Психолого-педагогическая сущность понятий: "творческие способности"и «творческая деятельность» младших школьников

Рассматриваемое нами понятие "творческие способности" тесным образом связано с понятием "творчество", "творческая деятельность". Противоречивы суждения ученых по поводу того, что считать творчеством. В повседневной жизни творчеством обычно называют, во-первых, деятельность в области искусства, во-вторых, конструирование, созидание, реализацию новых проектов, в-третьих, научное познание, созидание разума, в-четвертых, мышление в его высшей форме, выходящее за пределы требуемого для решения возникшей задачи уже известными способами, проявляющееся как воображение, являющееся условием мастерства и инициативы.

«Философская энциклопедия» определяет творчество как деятельность, порождающую «нечто новое, никогда ранее не бывшее»[15]. Новизна, возникающая в результате творческой деятельности, может иметь как объективный, так и субъективный характер. Объективная ценность признается за такими продуктами творчества, в которых вскрываются ещё неизвестные закономерности окружающей действительности, устанавливаются и объясняются связи между явлениями, считавшимися не связанными между собою.

Субъективная ценность продуктов творчества имеет место тогда, когда продукт творчества нов не сам по себе, объективно, а нов для человека, его впервые создавшего. Таковы, по большей части, продукты детского творчества в области рисования, лепки, сочинения стихов и песенок [26,67]. В современных исследованиях европейских ученых «творчество» определяется описательно и выступает как сочетание интеллектуальных и личностных факторов. [17,29].

Творческие способности - далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном сознании творческие способности отождествляются со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п.

Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то справедливо говорить не только о художественных творческих способностях, но и о технических творческих способностях, о математических творческих способностях, и т.д. Творческие способности представляют собой сплав многих качеств. И вопрос о компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует несколько гипотез, касающихся этой проблемы.

Что же такое «творческие способности» или «креативность»? Суть творчества, по мнению С. Медника, - в способности преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и в использовании широкого поля ассоциаций [15,89].

П. Торренс под креативностью понимал способность к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, дисгармонии. В структуре творческой деятельности он выделял:

- восприятие проблемы;

- поиск решения;

- возникновение и формулировку гипотез;

- проверку гипотез;

- их модификацию;

- нахождение результатов.

Д.Б. Богоявленская основным показателем творческих способностей выделяет интеллектуальную активность, сочетающую в себе два компонента: познавательный (общие умственные способности) и мотивационный. Критерием проявления творчества является характер выполнения человеком предлагаемых ему мыслительных задач [1,41].

И.В. Львов считает, что творчество - не всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний и умений, эмоции сопровождают творчество, одухотворяют деятельность человека, повышают тонус его протекания, работы человека-творца, придают ему силы. Но пробуждают творческий акт лишь строгие, проверенные знания и умения [17,21-26].

Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей выглядит следующим образом. Творческие способности - это индивидуально-психологические особенности индивида, которые имеют отношение к успешности выполнения какой - либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработаны у школьника [27,117].

Творчество - это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В результате творческой деятельности формируются и развиваются творческие способности.

Отмечается, что в творческой деятельности важную роль играют такие факторы, как особенности темперамента, способность быстро усваивать и порождать идеи (не критически относиться к ним); что творческие решения приходят в момент релаксации, рассеивания внимания [6,56].

Многие психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления. В частности, известный американский психолог Дж. Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта установил, что творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление [6, 436]. Люди, обладающие таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. Такие люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, которые большинство людей знают и используют только определенным образом, или формировать связи между двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего. Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, которое характеризуется следующими основными особенностями:

Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае важно не их качество, а их количество).

Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей.

Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).

Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или придавать ему законченный вид.

Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов выделяет следующие творческие способности:

Способность видеть проблему там, где её не видят другие.

Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя всё более ёмкие в информационном отношении символы.

Способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению другой.

Способность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части.

Способность легко ассоциировать отдалённые понятия.

Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту.

Гибкость мышления.

Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки.

Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний.

Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией. Лёгкость генерирования идей.

Творческое воображение.

Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла [6, 6-36].

Активизация творческой деятельности достигается, по мнению А. Осборна, благодаря соблюдению четырех принципов:

принципа исключения критики (можно высказывать любую мысль без боязни, что ее признают плохой);

поощрения самого необузданного ассоциирования (чем более дикой покажется идея, тем лучше);

требования, чтобы количество предлагаемых идей было как можно большим;

признания, что высказанные идеи не являются ничьей собственностью, никто не вправе монополизировать их; каждый участник вправе комбинировать высказанные другими идеи, видоизменять их, «улучшать» и совершенствовать. [2,254]

Творческая деятельность школьника повышает его вовлеченность в учебный процесс, способствует успешному усвоению знаний, стимулирует интеллектуальные усилия, уверенность в себе, воспитывает независимость взглядов. М.Н. Скаткин рассматривает отдельные способы активизации творческой деятельности: проблемное изложение знаний; дискуссия; исследовательский метод; творческие работы учащихся; создание атмосферы коллективной творческой деятельности на уроке [22,56].

Начало обучения в школе совпадает с кризисным состоянием в развитии ребенка, а именно с кризисом семи лет. Согласно теории Л.С.Выготского, в центре структуры психических процессов, происходящих в младшем школьном возрасте, стоит развитие интеллекта, которое приводит к качественной переработке - «интеллектуализации» восприятия и памяти. У ребенка возникает новая внутренняя жизнь – жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно не накладывается на внешнюю жизнь. Способность зафиксировать эмоциональное состояние, сделать его предметом осмысления, уловить динамику эмоций находится в зоне ближайшего развития школьников, что следует учитывать при отборе круга чтения и формулировке тем сочинений. Чтение и анализ произведений, фиксация своих переживаний в словесной форме необходимы младшему школьнику для его развития [2]. В период обучения в начальной школе завершается начавшийся в дошкольном детстве переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Ребенку легче проследить временные связи, последовательность событий, чем установить причинно-следственные связи, что определяется конкретностью детского мышления, его привязанности к ситуации. При наблюдении ребенок выделяет наиболее яркие признаки объекта, а не более существенные. Младшим школьникам легче пересказать содержание всего текста подряд, чем выбрать какую-то одну сюжетную линию, определить значение эпизода для раскрытия характера персонажа. Однако, по данным психологов, развивающийся интеллект приводит к появлению синтезирующего восприятия, создает возможность устанавливать связи различного рода между элементами воспринимаемого [1]. Уже у дошкольников при систематической организации ориентировки ребенка на существенные признаки той или иной сферы деятельности наглядно-образное мышление приобретает качественно-новые черты: «В форме наглядных образов, складывающихся у ребенка, получает отражение не только внешняя видимость явлений, но и простейшие каузальные, генетические и функциональные взаимозависимости между ними». Младшие школьники сохранили от дошкольного детства хорошую механическую память, они легко запоминают и могут дословно воспроизвести даже непонятный им текст. Поэтому строить обучение на репродуктивных методах, в частности на пересказе текста, нерационально – это значит опираться на уже созревшие функции. Смысловая память начинает активно развиваться именно в младшем школьном возрасте, что требует обучения, направленного на осмысление текста, установление причинно-следственных связей, формирование представления о художественном произведении как о целостности [3]. Мышление дошкольника характеризуется отсутствием представления об инвариантности, в основе чего, по мнению психологов, лежит глобальное представление ребенка об объекте. Для того, чтобы преодолеть непосредственное отношение к действительности, надо выделить параметры объекта, а затем сравнить их между собой. Ребенок младшего школьного возраста уже может логически верно рассуждать, а рассуждая – использовать операции. Операционное мышление младших школьников обладает своими особенностями: операции применяются ребенком только на конкретном наглядном материале. Таким наглядным материалом на уроке литературы является текст художественного произведения. С помощью учителя ребенок может наблюдать за проявлением литературоведческих закономерностей в читаемом произведении, но он еще не готов к широким обобщениям, требующим сопоставления существенных признаков большого количества текстов [2]. В младшем школьном возрасте появляется смысловая ориентировочная основа поступка – звено между желанием что-то делать и разворачивающимися действиями. Это интеллектуальный момент, позволяющий более или менее адекватно оценить будущий поступок с точки зрения его результатов и более отдаленных последствий. Подчеркнем, что смысловая ориентировочная основа поступка только появляется в младшем школьном возрасте, отсюда ясно, почему дети испытывают сложности при определении мотивов поведения персонажей, соотношении мотивов и последствий поступков героев, почему их эмоциональная и интеллектуальная оценка поступка может не совпадать. В литературном произведении детей привлекает подробное развертывание действий. Если в произведении показано развитие характера или раскрываются противоречивые качества персонажа, то в процессе самостоятельного чтения дети не корректируют свое первоначальное впечатление. Обычно герои или принимаются детьми полностью, или вызывают негативное отношение – полутонов и оттенков нет. Развитию смысловой ориентировочной основы поступка будет служить формирование читательских умений воспринимать образ-персонаж в литературном произведении, видеть авторское отношение во всех элементах произведения, а также формирование соответствующих литературно-творческих умений: реализовывать свой речевой замысел с помощью введения образа-персонажа, выражать свою, авторскую, оценку во всех элементах текста [5]. Младшие школьники обладают самыми благоприятными для обучения возрастными чертами: наличием особой готовности усваивать, доверчивым отношением к авторитету, верой в истинность всего, чему учат, умственной активностью и любознательностью. Им свойственна открытость впечатлениям, свежесть восприятия, непредвзятость взгляда. Дети испытывают потребность в гармонизации впечатлений о мире [2]. Итак, наиболее важные для литературно-творческого развития младших школьников психические процессы связаны со следующими изменениями: - активное развитие интеллекта, интеллектуализация восприятия и памяти; - появление внутренней жизни, развитие возможности фиксировать эмоциональное состояние, видеть оттенки переживаний, прослеживать динамику эмоций; - появление возможности увидеть и сопоставить разные точки зрения на явление; - переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению, развитие способности устанавливать причинно-следственные связи, появление смысловой ориентировочной основы поступка [2].Именно недостаточной развитостью данных психических новообразований объясняются недостатки и детского восприятия литературного произведения, и литературного творчества школьников.

Основным критерием развития литературного творчества является уровень речевого развития младшего школьника, проявляющийся в самостоятельной творческой работе ребенка – устном или письменном сочинении.

Изучение литературы в школе будет носить развивающий характер, если содержание литературного образования обеспечит усложнение читательской и литературно-творческой деятельности, даст «информационную пищу» для развития рассмотренных выше новообразований психики ребенка [10].

Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о составляющих творческих способностей можно сделать вывод, что, несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно выделяют творческое воображение и качество творческого мышления как обязательные компоненты творческих способностей.

Для того чтобы успешно активизировать творческую деятельность школьников, учителю необходимо видеть результативность и продуктивность своей работы. Для этого необходимо следить за динамикой проявления творческой деятельности каждого ребенка. Элементы творчества и взаимодействия элементов воспроизведения в деятельности школьника, как и в деятельности зрелого человека, следует различать по двум характерным признакам:

1) по результату (продукту) деятельности;

2) по способу ее протекания (процессу).

Очевидно, что в учебной деятельности элементы творчества учащихся проявляются, прежде всего, в особенностях ее протекания, а именно в умении видеть проблему, находить новые способы решения конкретно-практических и учебных задач в нестандартных ситуациях.

Таким образом, можно сделать вывод, что творческая деятельность активизируется в благоприятной атмосфере, при доброжелательных оценках со стороны учителей, поощрении оригинальных высказываний. Немаловажную роль при этом играют открытые вопросы, побуждающие школьников к размышлениям, к поиску разнообразных ответов на одни и те же вопросы учебного плана. Еще лучше, если самим учащимся позволяется ставить подобные вопросы и отвечать на них.

Творческую деятельность можно стимулировать также через реализацию межпредметных связей, через введение в необычную гипотетическую ситуацию. В этом же направлении работают вопросы, при ответе на которые необходимо извлекать из памяти все имеющиеся в ней сведения, творчески применять их в возникшей ситуации [12,407].

Творческая деятельность способствует развитию творческих способностей, повышению интеллектуального уровня.

Таким образом, под творческими способностями мы понимаем совокупность свойств и качеств личности, необходимых для успешного осуществления творческой деятельности, позволяющих в процессе ее выполнять преобразование предметов, явлений, наглядных, чувственных и мысленных образов, открывать новое для себя, искать и принимать оригинальные, нестандартные решения.

- знания о природе, обществе, человеке, способах деятельности;

- опыт осуществления известных способов деятельности;

- опыт творческой деятельности;

- опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности, ставшей объектом или средством деятельности.

Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и практический смысл. Эффективность работы учителя подтверждается тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей ученика, формирует творческую личность и готовит ее к познавательной активной деятельности.

Основной целью начального литературного образования является

литературное развитие младших школьников, понимаемое как трехсторонний процесс, направленный на формирование читателя, способного к полноценному восприятию художественного произведения; развитие литературного творчества, способности адекватно выразить себя в слове; формирование культурного поля школьника [2].

Реализация этой цели требует решения целого ряда одинаково значимых и взаимосвязанных задач:

- формирование эстетических потребностей, мотивов читательской и творческой деятельности, широких культурных интересов, ценностных ориентиров;

- формирование системы читательских и литературно-творческих умений;

- формирование начальных литературоведческих, речеведческих, культурологических знаний;

- обучение приемам анализа и интерпретации художественного произведения, способам подключения и обработки информации при работе с познавательной книгой, справочной литературой;

- развитие мышления, воображения, эмоций;

- совершенствование навыков чтения.

Рассмотрим концептуальные принципы построения школьного курса литературного чтения, вытекающие из рассмотренных выше теоретических основ, целей и задач начального этапа литературного образования [16]..

Эстетический принцип означает, что художественное произведение рассматривается как эстетическая ценность, поэтому не допускается адаптация текста, отбор произведений осуществляется с точки зрения их эстетической значимости, в содержание образования включаются мотивация читательской и литературно-творческой деятельности, необходимые для их осуществления знания и умения; основным методом изучения художественного произведения является художественный анализ текста, а методом развития речи – литературное творчество учащихся.

Принцип системности непосредственно связан с эстетическим принципом, поскольку современное литературоведение рассматривает художественное произведение как целостность – сложное единство взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Процесс восприятия и изучения произведения требует преимущественного внимания к взаимосвязям элементов, рассмотрению элемента как части целого, выявлению его функции, его художественной значимости в раскрытии идеи.

Принцип доступности определяет отбор содержания и методов обучения, необходимых для литературного развития ребенка в период от 7 до 10 лет. Младший школьник нуждается в аналитической и литературно-творческой деятельности для развития своих потенциальных способностей. Поэтому принцип доступности связан прежде всего с определением знаний, умений, приемов анализа, которыми должен овладеть младший школьник для полноценного общения с литературными произведениями и овладения литературно-творческой деятельностью .

Принцип преемственности и перспективности выражается в едином подходе к формированию читателя и развитию литературного творчества школьников с первого по выпускной класс. Начальный этап литературного образования рассматривается как базовый в процессе литературного развития школьников, поскольку именно в этот период литература впервые становится предметом изучения, а литературное творчество детей включается в учебную деятельность, именно в этот период формируются обеспечивающие читательскую и литературно-творческую деятельность мотивы, установки, умения, и они должны отвечать природе искусства.

В последнее время психологи, дидакты, методисты все чаще пишут о значимости мотивации для успешности обучения, для превращения младшего школьника из объекта в субъект учебной деятельности. Значимость мотивации читательской деятельности объясняется тем, что, как установлено Л.И.Беляевой, «Мотивы чтения влияют на формирование определенной установки при восприятии». Основная установка является следствием структуры мотивов – эстетических, коммуникативных, познавательных и др. Прямая зависимость существует, по данным Л.И.Беляевой, так же между структурой мотивов и степенью адекватности восприятия. Следовательно, мотивация, адекватная цели литературно-творческой деятельности, способствует эффективности процесса литературного развития и свидетельствует о высоком уровне развития школьников.

Литературно-творческая деятельность школьников протекает успешно, если не воспринимается детьми только как учебная работа по развитию речи. Более того, учебные цели достигаются в том случае, когда работа детей представляет собой творческий процесс. Поэтому и в литературно-творческой деятельности школьников, имеющих высокий уровень литературного развития, превалируют эстетические и процессуальные мотивы.

Эстетические мотивы литературно-творческой деятельности школьников:

- желание поделиться своими мыслями, чувствами, разобраться в своих впечатлениях;

- возможность почувствовать себя автором, творящим свой особый мир.

Познавательные мотивы литературно-творческой деятельности связаны со стремлением к самопознанию и к осознанию жизненных явлений и закономерностей в процессе работы над сочинением.

Процессуальные мотивы литературно-творческой деятельности школьников:

- стремление к размышлению, осмысление явлений, переживаний;

- стремление к фантазированию, сочинительству;

- желание совершенствовать написанное, редактировать текс.

В выделяемой психологами группе широких социальных мотивов литературно-творческой деятельности свойственны в первую очередь мотивы саморазвития, а именно – развития мышления, воображения, эмоций, памяти, речи, формирование нравственных ориентиров.

Современный подход к литературному и речевому развитию учащихся посредством формирования у них читательских и литературно-творческих умений сложился на основе дидактической и методической традиции. В трудах М.А.Рыбниковой ученик предстает как активное действующее лицо, как «фактор методики». Разработанная ею методическая система основана на развитии собственного литературного творчества учащихся и формировании квалифицированного читателя. Путь «от маленького писателя к большому читателю», указанный М.А.Рыбниковой успешно развивается в ряде современных программ. Успехи методики в области анализа художественного произведения, исследование психологами и методистами процесса восприятия, разработка теории деятельности сделали возможным постановку проблемы формирования читательских и литературно-творческих умений [2].

Рассмотрим в сопоставлении частные читательские и литературно-творческие умения.

1. Умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в художественном произведении и умение отбирать и использовать для реализации своего замысла языковые средства, аналогичные изученным.

М.М. Бахтин писал: «Форма обусловлена данным содержанием, с одной, и особенностью материала и способами его обработки, с другой стороны. Чисто материальное художественное задание - технический эксперимент. Художественный прием не может быть только приемом обработки словесного материала, он должен быть прежде всего приемом обработки определенного содержания, но при этом с помощью определенного материала». Хотя это высказывание посвящено деятельности писателей-профессионалов, оно имеет значение и для методики, поскольку помогает обосновать содержание одного из литературно-творческих умений, подчеркивая важность осознанного поиска формы, раскрывающей , реализующей авторский замысел ребенка. Необходим именно самостоятельный выбор формы, а не выполнение задания учителя, проделавшего этот путь за ученика и предлагающего ввести в сочинение определенные фигуры речи, готовые сравнения, эпитеты и т. д. Развитие речи состоит не в техническом овладении приемами, а в приобретении творческого опыта поиска адекватного сочетания содержания и формы. В процессе редактирования собственного сочинения под руководством учителя дети добиваются большей выразительности и точности речи, заменяя повторяющиеся слова, подбирая синонимы, более точно отражающие мысль, изменяя в предложении порядок слов и подчеркивая тем самым нужный оттенок значения.

2. Умение осваивать художественную идею произведения и умение определять авторский замысел будущего высказывания

Освоение идеи художественного произведения происходит в результате установления связей между всеми элементами произведения, за счет чего и достигается более глубокий уровень восприятия. Поэтому нельзя добиваться освоения идеи с помощью с помощью какого-то одного вопроса или задания. – это результат всей работы по анализу текста. Умение раскрывать основную мысль связано в первую очередь с логичностью речи. Умение определять замысел сочинения связано с креативностью мышления, замысел не задается извне, он рождается в сознании говорящего, наполняется личностными смыслами, реализуется в целостном тексте, определяя выбор стиля, жанра сочинения.

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действий в эпосе, динамику эмоций в лирике и умение выстраивать композицию собственного высказывания, исходя из авторского замысла и избранного типа речи.

От умения выстраивать композицию собственного высказывания зависит целостность текста: ведь только на уровне композиции реально осуществляется связь между содержанием, структурой и речевым оформлением высказывания. Сочинения младших школьников редко отличаются стройной, осознанной ребенком композицией. Наблюдение над композицией художественного произведения служат отправной точкой в формировании рассмотренного литературно-творческого умения. Обдумывая план будущего высказывания, учащиеся ориентируются на сюжетные элементы. Редактирование сочинения обязательно включает работу над композицией: обоснование деления сочинения на части, продумывание связей между частями текста.

4.Умение целостно воспринимать образ-персонаж в эпосе, образ-переживание в лирике как один из элементов произведения, служащий для раскрытия идеи, и умение раскрыть авторский замысел через введение в текст персонажа, пейзажа.

Герои произведений всегда привлекают внимание младших школьников, однако дети часто поверхностно воспринимают образ-персонаж, относятся к литературному герою как к живому человеку. Персонаж в эпическом про изведении - одно из важнейших средств выражения художественной идеи, поэтому следует приучать младших школьников размышлять над тем, зачем автор ввел в рассказ того или иного героя, почему дал ему такое имя, совпадает ли оценка событий, данная персонажем, с авторской.. Опыт показывает, что сочинения детей при введении персонажей становятся более интересными по замыслу, более образными и выразительными с точки зрения речевого оформления.

5.Умение видеть авторскую позицию (отношение, оценку) во всех элементах произведения и умение определять авторский замысел и подчинять ему все элементы текста.

Очень важно с первых уроков обращаться к выявлению авторской оценки событий, персонажей, причем следует учить видеть эту оценку в самой ткани художественного произведения, а не только в прямых оценочных высказываниях. Необходимо так строить работу, чтобы юный читатель не слепо следовал авторской мысли, а вырабатывал собственное отношение к отношению автора. Формирование у учащихся представления об авторе как о творце художественного произведения сказывается и на отношении ученика к созданию собственного текста, обдумыванию авторского замысла

6. Умение воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем, и умение передавать свои жизненные впечатления с помощью создания словесного художественного образа.

«Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии», - отмечал Л.С.Выготский. При недостатке впечатлений от реальной действительности воссозданный читателем образ второй – художественной – действительности буден беден. Необходимо не только развивать активность воображения читателя, но и учить школьников направлять и корректировать свое воображение, опираясь на текст художественного произведения.

Основу литературно-творческого умения передавать свои жизненные впечатления с помощью создания словесно-художественного образа составляет эстетическое восприятие действительности. «Детство насыщено эстетическими переживаниями, порывами к эстетическому творчеству, оно как бы окрашено эстетической радостью, восторгами, доходящими до экстаза. Правда, у детей слабо развито эстетическое мышление – и это кладет яркую печать на своеобразие детской эстетической жизни», - писал В.В. Зеньковский. Ребенок любуется миром, не пытаясь осмыслить свои впечатления, переживания. Все в мире восхищает, радует ребенка без всякой мысли о возможности его использования, поэтому отношение ребенка к миру можно назвать эстетическим. Детская эстетическая жизнь имеет творческий характер: ребенок не может ограничиваться восприятием мира, он неизменно стремится к отражению своих впечатлений, к творчеству. Маленький ребенок любит все прекрасное; и музыку, и литературу, и танец. Собственное творчество ребенка синкретично. Расцвет эстетических переживаний, по мнению В.В.Зеньковского, наступает после трех лет, а когда эстетическая установка охватывает всю действительность – на пороге школьного обучения – эстетическая жизнь у детей начинает увядать. Поэтому так важно не упустить время, буквально с первых дней обучения направить учебную работу на развитие эстетического мышления школьников, способности осмыслить свои впечатления о мире, поддержать установку на эстетическое восприятие искусства, дать простор для литературного творчества.

Названные умения трактуются как умения творческие, они отражают готовность ребенка эффективно действовать в соответствии с целями и условиями деятельности. Цели деятельности при восприятии художественного текста и при создании собственного произведения прямо противоположны, а условия очень близки. Так, талантливый читатель стремится постичь идею произведения через его форму, приобщиться к мировосприятию образа, а писатель (создавая текст, школьник становится «маленьким писателем») стремится познать мир, выразить в слове свое мировосприятие и воздействовать на адресата. При этом читатель и писатель общаются с помощью словесно-художественных образов, что свидетельствует о близости условий перцептивной и продуктивной творческой деятельности [11].

Итак, частные читательские и литературно-творческие умения взаимосвязаны, так как и в основе восприятия, и в основе создания текста лежит способность мыслить словесно-художественными образами. Нельзя освоить идею произведения, если не создать в воображении образ персонажа, не заметить портретной характеристики героя, его переживаний, выраженных с помощью описания природы. Читательские умения формируются в системе, поэтому на уроке литературы учитель работает над формированием системы читательских умений в целом, хотя каждое конкретное задание связано, как правило, с одним из элементов текста и является крохотным шажком в овладении учеником соответствующим умением [2].

Рассмотренные читательские и литературно-творческие умения формируются на всех этапах литературного образования, поскольку являются основой читательской и речевой деятельности школьника. С переходом учащихся на следующую возрастную ступень умения будут совершенствоваться прежде всего за счет того, что усложнится объект восприятия и создания – текст, что потребует более глубоких знаний, совершенствования операционной стороны умений, но сами умения не потеряют своей ведущей роли. Расширение кругозора детей потребует введения новых умений, связанных с восприятием произведения в контексте творчества автора, эпохи его создания, литературного направления. Но новый подход к произведению не отменит анализа самого произведения, основанного на внимательном прочтении текста [4].Литературно-творческое развитие – процесс возрастной, то есть независимо от того, как протекает обучение, в разном возрасте дети по-разному воспринимают одну и ту же книгу, по-разному выражают свои впечатления в слове, поскольку с возрастом меняется их жизненный опыт, расширяется культурный кругозор, накапливаются читательские впечатления, развиваются эмоции, мышление, воображение. В то же время – литературно-творческое развитие – это учебный процесс, то есть характер обучения обязательно сказывается на ходе литературного развития, причем обучение может как способствовать развитию, так и тормозить этот процесс. Поэтому учителю необходимо знать закономерности процесса литературно-творческого развития школьников [2].

I.3.Методы и приемы начального литературного образования, способствующие развитию творческих способностей

Проблема описания и классификации методов начального литературного образования крайне сложна по многим причинам.

Во-первых, обучение, воспитание и развитие ребенка в процессе его общения с художественным произведением и собственного творчества так тесно связаны, что правильнее было бы выделять методы начального литературного образования, а не обучения. Метод литературного образования можно определить как способ организации взаимодействия учителя и учащихся, ведущий к усвоению содержания и достижению целей и задач воспитания и развития ученика в процессе обучения.

Во-вторых, для методики существенным оказываются также учет специфики объекта деятельности и ориентация на характер деятельности, в нашем случае литературно-творческой деятельности.

В-третьих, дидактическая классификация методов обучения в большей степени ориентирована на изучение науки, а не искусства и не учитывает ряд специфических для постижения искусства слова методов.

В-четвертых, современные вариативные программы по литературному чтению, как правило, не называют методов обучения, ограничиваясь перечислением приемов работы.

Представляется целесообразным классифицировать методы начального литературного образования в зависимости от характера читательской деятельности. Специфика искусства как предмета изучения требует дополнения дидактической классификации и выделения эмоционально-творческого метода и метода литературного творчества, так как целая группа хорошо известных в методике приемов не может быть отнесена ни к одному из дидактических методов обучения. Поскольку каждый метод реализуется в практике обучения только через определенные приемы, отражающие операционную сторону деятельности, рассмотрим каждый метод в соотношении с приемами работы.

Классификация методов и приемов начального литературного образования, способствующая развитию литературных творческих способностей представлена в таблице.Таблица I.1.

Классификация методов и приемов начального литературного образования, способствующие развитию литературных творческих способностей

| Характер читательской деятельности | |||

| Чтение как речевая деятельность | Чтение как эстетическая деятельность | ||

| Методы | Приемы | Методы | Приемы |

| Творческое чтение | Творческая работа по следам прочитанных произведений: продолжение сюжета, словесное и графическое рисование | Эмоционально-образное пережива-ние произведе-ния | Передача эмоциональных переживаний с помощью цветовой шкалы. Инсценирование. Выразительное чтение по книге и наизусть Ранжирование. |

|

|

|

| Сравнение трактовок выразительного чтения. Чтение по ролям. Восприятие художественного чтения |

|

|

| Интерпретация | Перевод литературного текста на язык другого искусства: составление в |

|

|

| Литературное творчест-во | Сочинение. Редактирование текста |

|

|

| Метод проектов | Подготовка и проведение тематических (проблемных) книжных выставок. Составление словаря. Создание книжки-малышки. Подготовка классного литературно-художественного журнала (альманаха) |

Приведенная таблица не исчерпывает богатства и многообразия путей, обеспечивающих процесс начального литературного творчества, но дает возможность окинуть единым взглядом основные методы и приемы, развивающие литературное творчество младших школьников в их соотношении. Выделение группы эмоционально-образных методов вызвано стремлением учесть специфику деятельности по восприятию и созданию текста как деятельности, связанной с познанием мира в конкретно-чувственных формах, подчеркнуть роль эмоционального начала в перцептивной и продуктивной творческой деятельности. Трактовка метода творческого чтения зависит от того, как учитель воспринимает художественное произведение. Если он видит в нем образец хорошей речи, то предлагает творческие приемы развития речи учащихся на примере прочитанного – всевозможные переделки текста: придумывание другого конца, пересказы с добавлением описаний; чтение по ролям с пропуском авторского текста, создание словесных картинок и т.д. Приемов может быть много, суть их одна художественное произведение: материал для упражнений учащихся в хорошей речи, для развития их фантазии.

Основным методом, относящимся к эстетической стороне чтения в начальном литературном образовании является метод целостного анализа текста, поэтому начнем рассмотрение методов и приемов с определения общих подходов, описания принципов и приемов организации школьного анализа художественного произведения.

Принципы анализа художественного произведения – это те общие положения, которые позволяют учителю методически грамотно построить анализ конкретного текста. Они основываются на закономерностях литературы как искусства слова, законах читательского восприятия, специфике восприятия художественных произведений детьми младшего школьного возраста. В методике следует выделять следующие принципы:

1.Анализ должен быть целенаправленным.

2.Анализ текста проводится только после эмоционального, непосредственного, целостного восприятия произведения.

3.Анализ текста должен опираться на возрастные и индивидуальные особенности восприятия, расширяя зону доступного ребенку.

4.Необходимо формировать у ребенка установку на перечитывание и анализ текста.

5.После постановки учебной задачи необходимо вторичное восприятие текста, повторяющее или сопровождающее анализ произведения.

6.Анализ совершается в единстве формы и содержания.

7.Анализ строится с учетом родовой и жанровой специфики произведения, его художественного своеобразия.

8.Анализ должен быть целостным.

9.Анализ обязательно завершается синтезом.

10.Школьный анализ призван способствовать литературному развитию ребенка, формированию у него начальных литературоведческих представлений и системы читательских умений.

Цель школьного анализа текста как педагогического явления – не только освоение идеи изучаемого произведения, но и становление ребенка как личности и как читателя. Именно в процессе читательской аналитической деятельности происходит освоение начальных литературоведческих представлений. При изучении каждого произведения идет наблюдение за тем, как оно «сделано», какие средства языка используются для создания образа, какими изобразительно-выразительными возможностями разные виды искусства – литература, живопись, музыка. Знания о специфике литературы как искусства нужны ребенку как инструмент, которым можно воспользоваться при анализе. Постепенное накопление наблюдений над художественным текстом способствует формированию читательских умений. Знакомство с художественной литературой формирует мировоззрение, воспитывает гуманность, рождает способность сопереживать, сочувствовать, понимать другого человека. И чем глубже воспринято прочитанное произведение, тем большее влияние оно окажет на личность ученика.

Таким образом, целостный анализ произведения – это прежде всего анализ его текста, требующий от читателя напряженной работы мышления, воображения, эмоций, предполагающий сотворчество с автором. Только в том случае, если анализ будет строиться на рассмотренных выше принципах, он приведет к углублению читательского восприятия, станет средством литературно-творческого развития ребенка.

Прием анализа художественного произведения – это та конкретная операция, которую совершает читатель в процессе освоения идеи. Прием анализа определяет деятельность ученика и учителя на уроке чтения, позволяет учителю вовремя корректировать и направлять восприятие ученика. При организации процесса обучения важно учитывать, что прием анализа – это средство постижения художественного произведения, поэтому его выбор определяется особенностями художественного текста, задачей, которую необходимо решить при анализе. Только в процессе решения этой задачи прием выполнит свою вторую функцию – станет средством формирования читательских умений, средством приобретения литературоведческих представлений и читательского опыта. Прием анализа как операционная сторона умения анализировать художественное произведение может со временем автоматизироваться. Читатель перестает осознавать, какие именно действия он совершает, читая и обдумывая произведение: его внимание направляется на результат анализа. Квалифицированный читатель не рисует словесных картин, не составляет плана произведения, не создает сценарий и партитуру чтения, так как в его воображении возникает художественный образ, он постигал закон сцепления эпизодов, видит динамику эмоций, поскольку владеет соответствующими умениями. Младшие школьники, только овладевающие перцептивной читательской деятельность, нуждаются в специальном обучении операционной стороне анализа текста.

На уроке ребенку должно быть интересно и трудно. Общение с искусством требует активной работы эмоций, воображений, мышления. Если ребенок не переживает вместе с персонажами, не видит в своем воображении описанные автором сцены, если ему не над чем думать, значит, урок проходит впустую. Задача учителя – так методически организовать работу детей, чтобы сам процесс чтения и анализа стал интересен детям.

Работая над развитием творческих способностей ученика, учитель не должен забывать о таком виде творческой работы, как сочинение. Сочинение – одно из сильнейших средств, способствующих развитию мысли ученика, росту его социального отношения к жизни. Именно на этих уроках создается атмосфера, способствующая творческому подъему. Для того, чтобы пробудить жажду творчества, необходим системный подход к решению задач речевого развития. Следует выполнить три условия: обеспечение правильной речевой среды, создание предпосылок для самостоятельных и письменных высказываний, активизация словаря [11]. Что же нужно понимать под системой обучения сочинениям? Прежде всего – последовательность обучения сочинениям, в которой предусмотрено развитие у детей определенных умений связной речи. Подготовка к сочинению начинается за несколько дней до написания самого сочинения на различных уроках и во внеурочное время [11].

В таблице 2. представлены виды сочинений, наиболее часто использующиеся на уроках литературного чтения в начальной школе.

Таблица I.2.

Виды школьных сочинений

| Основание для классификации | Виды сочинений |

| Дидактическая цель | Обучающее, контрольно-диагностическое |

| Степень самостоятельности | Коллективное, групповое, индивидуальное, самостоятельное |

| Место выполнения | Классное, домашнее |

| Форма речи | Устное, письменное |

| Тип речи | Описание, повествование, рассуждение, смешанный тип |

| Источник впечатлений | Личные впечатления, наблюдение, воображение, литературное произведение, произведение искусства (картина, скульптура, музыкальная пьеса и т.д.), серия сюжетных картинок, диафильм, мультфильм, кинофильм, заданное начало (конец)текста, пословица (заданная основная мысль), лингвистическое правило, научное положение, несколько разных источников, дающих фактический материал |

| Жанр | Рассказ, сказка, зарисовка, миниатюра, басня, письмо, дневник, объявление, афиша, отзыв, рецензия, доклад, сообщение, эссе |

| Стиль | Сочинение в художественном стиле, сочинение в научно-художественном стиле, сочинение в разговорном стиле, сочинение в научно-учебном стиле, сочинение в публицистическом стиле |

| Способ организации речи | Прозаическое, стихотворное |

Все сочинения в начальной школе носят обучающий характер. Контрольно-диагностические работы проводятся только с целью адекватной оценки действенности используемой учителем методики и внесения необходимых коррективов в работу. Поэтому целесообразно писать сочинение в классе, где учитель может вовремя оказать помощь ребенку. Домашняя работа может включать сбор материала к сочинению, оформление чернового варианта после редактирования черновика [16].

Не давая подробной характеристики всех перечисленных видов сочинений, рассмотрим те из них, которые наиболее целесообразно использовать на уроках литературного чтения в школе.

Сочинения по личным впечатлениям. Для данного вида сочинений особое значение приобретает выбор темы. Тема не только должна относиться к событию, пережитому всеми учениками, но воспринятому индивидуально, но должна и задавать ракурс его описания, то есть формировать замысел. При подготовке к сочинению по личным впечатлениям особое внимание нужно уделить выбору языковых средств, адекватно отражающих авторский замысел. Поскольку в основе сочинения лежит личный, индивидуальный опыт ребенка, помощь учителя заключается в том, чтобы помочь воскресить этот опыт в памяти и познакомить учеников с различными языковыми средствами, уместными в речевой ситуации. Выбор эпизода, отбор выразительных средств каждый ребенок осуществляет самостоятельно [2].

Сочинение по наблюдению специфично тем, что мотив речи должен возникнуть из желания поделиться теми впечатлениями, которые появляются в процессе наблюдения. Следовательно, сам объект наблюдения должен вызывать у младшего школьника живой эмоциональный отклик. Для рождения замысла необходима целесообразность наблюдений, их соотнесенность с темой сочинения и подкрепление информации, получаемой с помощью органов чувств, словом. Сочинение по наблюдению учит детей воспринимать, замечать детали, воспринимать предметы и явления с определенной точки зрения.

Сочинение по заданной основной мысли (пословице). Необходимо придумать ситуацию, раскрывающую смысл, заданный пословицей, но в данном случае у школьника большая степень свободы (а значит и большая степень трудности выполнения задания). Не заданы ни характеры, ни количество героев, ни время и место действий – все это предстоит определить в процессе подготовки к сочинению. Переносный смысл пословиц позволяет варьировать ситуации их применения практически до бесконечности, при подготовке сочинения на уроке обсуждаются 2-3 варианта развития замысла, как и всегда поощряется индивидуальный выбор. Подготовка к сочинению проводится с учетом методических условий [2].

Сочинение по серии сюжетных картинок – вид творческой работы, характерный именно для начальной школы. Рассматривание серии сюжетных картинок, дающей целостное представление о будущем рассказе, выраженное в зрительном образе и не поддержанное речью, является весьма эффективным способом пробуждения эмоций ученика, рождения потребности в высказывании и формировании речевого замысла. Серия картинок предлагает не готовый замысел, а сюжетную схему, которая может быть развита и истолкована каждым автором по-своему. Одна и та же серия картинок дает возможность для возникновения различных замыслов в зависимости от того, с чьей точки зрения поведется повествование, кому будет адресован рассказ, каков характер рассказчика. Словесный рассказ потребует прослеживания развития действий , изображения динамики событий – и здесь кроются огромные возможности для творческой работы ученика.

При создании сочинений по картине, кинофильму (мультфильму) мотив речи обеспечивается эмоциональностью восприятия. Возникновение замысла связано с анализом картины или фильма как произведений искусства, стремлением осознать свои впечатления и поделиться ими с другими людьми. Сочинения данного вида так же, как и сочинения по литературному произведению, носят рефлексивный характер. Младшие школьники только начинают учиться с искусством, их восприятие формируется, уточняется в процессе коллективного обсуждения под руководством учителя и выражается в ходе учебного диалога. Обучение целостному монологическому высказыванию о произведении искусства в начальной школе только начинается и будет продолжено на следующих этапах образования.

Сочинение на основе нескольких источников, содержащих фактический материал – чрезвычайно нужный и полезный вид работы, не только развивающий литературные способности, но и формирующий общеучебные умения работать с источниками информации. Использовать данный вид сочинения можно, обращаясь к жанру познавательной сказки, для создания которой необходимо владеть фактическим природоведческим материалом, при создании литературно-художественного журнала, альманаха, радиопередач [2].

Читательское и речевое развитие школьников тесно взаимосвязаны, и эта связь отражает специфику процессов восприятия произведения и продуцирования текста. В последнее время закономерности порождения речи получили освещение в работах психолингвистов, специалистов по культуре речи. Результаты этих исследований позволяют выделить методические принципы развития речи и литературного творчества школьников:

- создание речевой ситуации: постановка ученика в предлагаемые обстоятельства;

- обязательность эмоционального переживания для рождения авторского замысла;

- активизация и отбор впечатлений, структурирование будущего высказывания;

- поиск содержательной формы;

- формирование целевой психологической установки на сознательное совершенствование собственной речи с учетом особенностей адресата высказывания;

- взаимосвязанное формирование системы читательских и литературно-творческих умений;

Рассмотрим эти принципы подробнее.

1. Создание речевой ситуации: постановка ученика в предлагаемые обстоятельства.

Раскрывая содержание понятия «речевая ситуация», А.А.Леонтьев писал: «.. если мы хотим, чтобы наш учащийся продуцировал в условиях учебного процесса то или иное высказывание, нельзя ли добиться этого путем моделирования факторов, управляющих его деятельностью и, в частности, речевыми действиями? Иными словами, не можем ли мы задать ему такие внешние и внутренние обстоятельства, в которых он будет вынужден употребить желательное для нас речевое высказывание? Пользуясь любимым термином К.С.Станиславского, поставить его в 2предлагаемыеобстоятельства»? А когда он пойдет по предложенному нами пути, подсказать ему формы, необходимые для продуцирования этого высказывания?» []. Таким образом, одно из условий успешности первого шага коммуникативного процесса – формирование мотива речи – состоит в том, чтобы поставить ученика в предлагаемые обстоятельства, создать речевую ситуацию.

2. Обязательность эмоционального переживания для рождения авторского замысла.

Мотив рождает замысел речи. Понятие замысла связывается с предметным содержанием, темой и целью высказывания. «Можно трактовать замысел как предвосхищение того, чтобы добиться задуманного», пишет известный психолингвист Е.С.Кубрякова []. Замысел необязательно имеет словесную форму, и его развертывание может происходить как в предметно-образном, так и в вербальном виде. Замысел – необходимый элемент любого высказывания, но особенно велика его роль в художественном творчестве. В.Г.Белинский писал: «…содержание не во внешней форме, не в сцеплении случайностей, а в замысле художника, в тех образах, в тех тенях и переливах красот, которые представлялись ему еще прежде, нежели он взялся за перо, словом – в творческой концепции. Художественное создание должно быть вполне готово в душе художника прежде, нежели он возьмется за перо. …События развертываются из идеи, как растение из зерна» []. Наличие замысла, его постепенное развертывание и наконец воплощение в тексте – необходимые условия продуктивности детского литературного творчества.

3. Активизация и отбор впечатлений, структурирование будущего высказывания.

После возникновения замысла в сознании активизируются личностные смыслы: представления, образы, ассоциации. Как помочь ребенку отобрать и выстроить в единое целое, композиционно организовать свои впечатления о действительности? Интересное методическое решение обучения планированию будущего высказывания предложено Ш.А.Амонашвили, который писал об «облаках мысли», возникающих в сознании ученика, обдумывающего свое будущее сочинение, о возможности 2сгущения облачности» и «прояснения», о необходимости удержать в сознании возникшие мысли, образы, сравнения. Дети записывают план в виде «облаков мыслей» - тех фраз, слов, а возможно, и условных знаков, рисунков, которые помогали им зафиксировать результат размышления над темой. Конечно, это еще не план: такая запись лишена четкого словесного оформления, композиционно не организована, но это необходимый этап в творческой работе, соответствующий выделению отдельных элементов в пот оке сознания, рождению личностных смыслов и поиску языковых форм. Такая запись делается учеником для себя, затем она уточняется ребенком по ходу его работы над сочинением, может принять вид обычного плана с четкими формулировками и определенной последовательностью пунктов, но и этот план не должен быть чем-то незыблемым, он лишь средство, помогающее выстроить текст.

Итак, развертывание замысла идет от общего к частному. Основная задача второго этапа коммуникативного процесса – активизировать личностные смыслы каждого ученика, помочь отобрать из обилия впечатлений те, которые работают на раскрытие авторского замысла, и композиционно выстроить будущий текст.

Поиск содержательной формы.

Третий шаг предполагает формирование у детей умения выбрать из всего богатства форм выражения, предлагаемых языком и известных ребенку, ту, что в наибольшей степени соответствует авторскому замыслу.

Задача отбора изобразительно-выразительных средств языка сложна для младших школьников по многим причинам. Для того чтобы воплотить замысел в высказывании, ребенок должен владеть языковыми средствами, адекватными своему замыслу, а осознанное овладение языком как средством общения только начинается в начальной школе. База знаний, необходимых для литературного творчества ребенка, создается в процессе анализа художественного произведения. Крайне важно, чтобы отбор языковых средств способствовал раскрытию авторского замысла, чтобы в процессе работы над сочинением шел поиск единственно верного слова, построения фразы. Развитие речи должно подчиняться законам творчества, а не закономерностям усвоения языка. Любые грамматические или лексические задания, требующие обязательного включения в текст конкретной языковой формы, неуместны, снижают творческий потенциал работы и тормозят развитие речи.

Формирование целевой психологической установки на сознательное совершенствование собственной речи с учетом адресата высказывания.

Характеризуя четвертый и пятый шаги коммуникативного процесса, Б.Н.Головин писал: « Четвертый шаг: речь – сознание адресата (получателя), опознающего речевую модель и обозначенную ею действительность, а также работу сознания . Опознавание сознанием действительности в соответствии с тем, как будет опознана речь, и составит пятый шаг коммуникативного круга»[]. Таким образом, четвертый и пятый шаги совершает учитель, но не ученик, который расстается с выполненной работой в момент ее сдачи на проверку. Учитель, проверяя сочинение, обращая внимание на ошибки, а не на достижения ребенка. Получая работу, ученик не перечитывает сочинение, его интересует лишь отметка, и поэтому он остается в неведении, насколько ему удалось реализовать авторский замысел, как его сочинение воздействовало на читателя. Следовательно, если в учебном процессе опущен последний шаг процесса коммуникативного, то и сам акт коммуникации нельзя считать состоявшимся, поскольку все ранее предпринятые шаги: формирование мотива, замысла, рождение речемысли – не получили выхода, реакция адресата на речь неизвестна. Развития речи в этом случае не происходит: в следующей работе ребенок может повторить те же ошибки, качественные изменения в речи предметом осознания ученика. Чтобы избежать этого, необходимо довести коммуникативный процесс до конца, причем для формирования у ребенка речевого контроля важно поставить его на позицию адресата речи и начинать обучение редактированию текста как можно раньше, уже с первого класса.

6.Взаимосвязанное формирование системы читательских и литературно-творческих умений.

Содержание системы читательских и литературно-творческих умений и взаимосвязь между частными умениями подробно описывались ранее. Подчеркнем лишь, что успешность использования метода литературного творчества зависит не от количества написанных сочинений, а от того, что приобретает ученик в процессе работы, какими умениями он овладевает, как качественно меняется его речь.

Обобщение сказанного позволяет определить последовательность работы над сочинением:

1. Предварительная подготовка: наблюдение за композицией, системой персонажей, функцией изобразительно-выразительных средств в художественных произведениях; обеспечение необходимого жизненного опыта.

2. Постановка речевой задачи. Пробуждение потребности в высказывании, создание речевой ситуации.

3. Обсуждение замысла, фиксирование «облаков мысли», составление плана «для себя»

4. Перевод возникших образов в вербальный ряд. Обдумывание композиции, составление плана «для других».

5. Написание чернового варианта сочинения.

6. Саморедактирование, поиск содержательной формы.

7. Знакомство с рекомендациями учителя после проверки сочинения.

8. Редактирование текста после рекомендаций учителя.

9. Оформление чистового варианта сочинения.

Конечно, не все ученики в жизни будут писателями, поэтами, журналистами, но если они не дрогнут перед темой сочинения, не растеряются перед анализом художественного текста, будут свободно общаться, значит, труд учителя не пропал даром [11].

Изучив теоретические основы формирования творческих способностей младших школьников и выявив педагогические условия формирования, мы сделали следующие выводы:

1.Под творческой деятельностью понимают такую деятельность человека, в результате которой создается нечто новое - будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности.

2.Творческая деятельность и творческие способности взаимосвязаны друг с другом, так как способности развиваются и формируются только в процессе деятельности, а не являются врожденными особенностями человека. Творческое воображение и мышление являются высшими и необходимыми способностями человека в процессе учебной деятельности. Образовательно-воспитательный процесс в начальной школе имеет реальные возможности развития творческих способностей.

3.В результате анализа практического опыта активизации творческой деятельности младших школьников нами выявлено: значимость данной проблемы для учителей, интерес к ней психологов и методистов.

4.Уроки чтения являются самыми частотными и благоприятными с методической точки зрения уроками, на которых можно существенно повысить уровень развития творческих способностей, если регулярно использовать упражнения творческого характера.

5.Нами были определены критерии и показатели диагностики уровня развития творческих способностей младших школьников.

Глава II. Экспериментальная деятельность по развитию творческих способностей младших школьников

II.1. Выявление уровня развития творческих способностей младших школьников на констатирующем этапе исследования

Для того, чтобы процесс развития творческих способностей младших школьников осуществлялся успешно, необходимы знания об уровнях развития творческих способностей учащихся, поскольку выбор видов творчества должен зависеть от уровня, на котором находится учащийся. С этой целью используется диагностика, осуществляемая с помощью использования различных методов исследования (средств измерения). Исследование проводится по определенным критериям.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами была проведена экспериментальная работа.

Сроки проведения эксперимента: I четверть 2010-2011 учебного года

Цель констатирующего эксперимент: наметить пути и условия, обеспечивающие развитие творческой активности младших школьников в процессе литературного образования.

Констатирующий эксперимент проведен в 3 классе МОУ Поповская ООШ Верхнедонского района Ростовской области.

Диагностическим исследованием было охвачено 8 человек.

Работа проводилась в условиях школьного урока.

Нами была использована диагностика литературного творчества младшего школьника (автор методики М.П.Воюшина). Литературное творчество, как одно из направлений литературного развития школьников предполагает создание ребенком письменных и устных сочинений разных жанров. В сочинениях ребенка проявляется уровень владения им речью как средством самовыражения, общения, познания. Таким образом, уровень речевого развития ребенка выступает одним из показателей его литературных творческих способностей.

Методика проведения работы по выявлению уровня литературных творческих способностей ребенка

Диагностировать уровень литературных творческих способностей ребенка можно на материале сочинений любого жанра. Однако наиболее показательны сочинения по серии сюжетных картинок. Картинки задают объективную основу для возникновения авторского замысла – сюжет, который каждый ребенок может интерпретировать по-своему, речевые средства выразительности ребенок ищет самостоятельно. Нами было выбрано сочинение по серии сюжетных картинок Н.Радлова «Заяц и утки».

В начале урока учитель предлагает детям рассмотреть серию сюжетных картинок и самостоятельно подумать над следующими вопросами:

1) от чьего лица можно рассказать эту историю?

2) кому она может быть рассказана, с какой целью?

3) какой рассказ у вас получится – веселый, серьезный, печальный?

4) как вы назовете свой рассказ?

Критерии и уровни литературных творческих способностей младшего школьника

Для детей младшего школьного возраста характерны четыре уровня литературных творческих способностей:

1. Уровень отсутствия замысла.

2. Уровень формального воспроизведения замысла.

3. Уровень частичной реализации замысла.

4. Уровень образной реализации замысла.

Уровень отсутствия замысла. Содержание сочинений детей, находящихся на данном уровне, или повторяет формулировку задания, или представляет собой перечисление действий, совершаемыми персонажами. Дети не могут выстроить сюжет; герои безлики, у них нет характера. Работы этого уровня часто нельзя назвать текстом: они представляют собой набор предложений. Связность текста, предполагающая наличие смысловых и грамматических связей между предложениями, а также цельность как соподчиненность всех сторон текста авторскому замыслу, отсутствуют. Дети не делят сое сочинение на части. Речь бедная, невыразительная, неэмоциональная. Типичные речевые ошибки: нарушение границ предложения, многократные неоправданные повторы. Часто встречаются грамматические ошибки.

Уровень формального воплощения замысла. В содержании сочинений авторский замысел прослеживается, как правило, с отдельными отклонениями в его логической организации. Чаще всего замысел не является оригинальным: он максимально приближен к заданию, однако могут встречаться и отдельные оригинальные детали замысла. Так, например, немалая часть детей этого уровня речевого развития совершают попытку встать на позицию одного из персонажей и написать сочинение от его имени, но не сохраняет эту позицию до конца, сбиваясь на повествовании от третьего лица, вследствие чего образ остается формальным. Непоследовательность замысла сказывается в нечеткости композиции. Это проявляется в наличии логических нарушений в повествовании, лишних деталей, нарушение причинно-следственных и временных связей. Текст сочинения или вообще не делится ребенком на части, или это деление не выдерживается до конца. Речевое оформление текста говорит о том, что учащиеся затрудняются в выборе средств создания словесного образа. Речь бедная или средняя, невыразительная.

Уровень частичной реализации замысла. Замысел сформулирован или прослеживается в работе, но могут встречаться отклонения от него. Как правило, это замысел собственный, оригинальный, либо с отдельными оригинальными деталями. Если ребенок ведет повествование от первого лица, то пытается передать точку зрения персонажа, выразить его чувства, дать оценку описываемых событий. Для композиций сочинения этого уровня характерна несоразмерность частей. Как правило, введение превосходит по размеру основную часть: начиная подробно разрабатывать свой замысел, ребенок устает и к концу работы неоправданно быстро сворачивает повествование. Но при этом в сочинении прослеживается логика развития замысла, дети структурируют свой текст, хотя выделение частей не совсем удачно. В повествовании часто встречаются элементы описания. В речевом оформлении работы обращает на себя внимание стремление ребенка к использованию разговорного стиля, введению диалога, фразеологизмов. Дети начинают активно пользоваться знаками препинания как средством передачи настроения. Созданные детьми образы нуждаются в дальнейшем совершенствовании, главным образом в поиске таких изобразительно-выразительных средств, которые способствовали бы созданию более глубоких связей между всеми сторонами текста.

Уровень образного воплощения замысла. Этот уровень характеризуется гармоничным единством трех сторон текста, творческой реализацией замысла, собственной интерпретацией предложенного сюжета, созданием словесного образа. Композиционное и языковое оформление полностью подчинено реализации замысла. Речь богата, эмоциональна, образна, выразительна, хотя могут встречаться отдельные речевые недочеты.

Для выпускника начальной школы возрастной нормой можно считать уровень частичной реализации замысла; Способность к образной реализации замысла свидетельствует о высоком уровне литературного творческого развития; формальное воплощение замысла – о низком уровне, а уровень отсутствия замысла – о серьезном отставании в литературном развитии ребенка.

Обобщив результаты диагностического обследования учащихся экспериментального класса, мы можем разместить их в следующую таблицу.

Таблица 2.1.

Результаты индивидуального обследования учащихся

| Ф.И.

| Уровни литературных творческих способностей | |||

| Уровень отсутствия замысла | Уровень формального воплощения замысла | Уровень частичной реализации замысла | Уровень образного воплощения замысла | |

| 1. |

| + |

|

|

| 2. Света Г. |

|

| + |

|

| 3. Даша К. |

|

| + |

|

| 4. Юля К. |

| + |

|

|

| 5. Влад Л. |

| + |

|

|

| 6. Андрей С. |

|

| + |

|

| 7. Паша Т. |

|

|

| + |

| 8. Лена Х. |

| + |

|

|

Для выпускника начальной школы можно считать возрастной нормой уровень частичной реализации замысла; способность к образной реализации замысла свидетельствует о высоком уровне литературного развития; формальное воплощение замысла – о низком уровне; а уровень отсутствия замысла – о серьезном отставании в литературном развитии ребенка.

Обобщив результаты исследования исходного уровня литературных творческих способностей можно отразить в следующей таблице

Таблица № 2.2.

Результаты исходного уровня литературных творческих способностей

| Уровень речевого развития | Кол-во учащихся | % |

| Высокий | 1 | 12,5% |

| Средний | 4 | 37,5% |

| Низкий | 3 | 50%% |

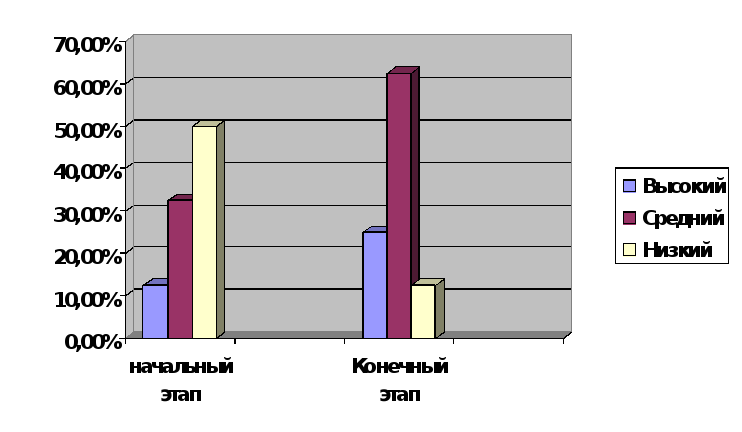

Рис. II.1. Уровни развития литературных творческих способностей на начальном этапе

По результатам констатирующего эксперимента можно сделать следующие выводы:

1. Высокий уровень литературных творческих способностей показал один человек – 12,5% учащихся. Оригинальный авторский замысел полностью соблюден: повествование ведется от лица персонажа, причем ребенок последовательно соблюдает точку зрения зайца, понимает, что персонаж мог видеть сам, что было для него неожиданным. Поведение героев получает мотировку. Структура текста оправдана. Речь выразительна, соблюдается единый стиль.

Сочинение Паши Т. свидетельствует о высоком уровне литературного творчества.

2. Другая группа учащихся в результате диагностики показала средний уровень литературных творческих способностей – (37,5%.). В сочинениях прослеживается оригинальный замысел, встречаются эпизоды, не предусмотренные серией картинок, развивающие предложенный сюжет; в некоторых сочинениях замысел не выдержан, поскольку название текста и вывод противоречат друг другу; введение превосходит по размеру основную часть. Учащиеся используют повторы и инверсию, характерные для сказки, фразеологизмы, вводят диалог героев.

Уровень частичной реализации замысла можно считать возрастной нормой для выпускника начальной школы. Это говорит о том, что у 50% класса литературное творчество в норме.

3. У третьей группы учеников по результатам диагностики выявлен низкий уровень литературных творческих способностей (50%) .

В их работах прослеживается авторский замысел, но с отдельными отклонениями в его логической организации. В отдельных работах текст сочинений не делится на части. Не соблюдается граница предложений, в качестве средства связи используются в основном союзы «и», «а». Речевое оформление текста говорит о том, что учащиеся затрудняются в выборе средств создания словесного образа. Речь бедная, невыразительная, неэмоциональная.

Результаты данного этапа экспериментальной работы позволяют наметить пути дальнейшего исследования данной проблемы.

II.2. Система работы в процессе литературного образования, активизирующая развитие творческих способностей младших школьников