2. Контрольные вопросы

Терминальные состояния пострадавших, возникающие при различных чрезвычайных ситуациях.

Это не отдельная нозологическая единица, это состояния, близкие к границе жизни и смерти, т. е. это стадии умирания организма. Они включают в себя:

1) предагональное состояние;

2) терминальную паузу;

3) агональное состояние;

4) клиническую смерть.

Все эти состояния обратимы при условии своевременного, правильного проведения реанимационных мероприятий, на всех стадиях умирания возможно оживление. Основой патофизиологических процессов терминальных состояний является гипоксия, которая может быть следствием недостаточности внешнего или внутреннего дыхания; вначале угасают функции центральной нервной системы, затем наступает прекращение самостоятельного дыхания и сердечной деятельности.

Диагностика умирания представлена цепью патофизиологических событий: остановка сердца, остановка кровообращения, прогрессирующие нарушения функций головного мозга, потеря сознания (в течение нескольких секунд), расширение зрачков, остановка дыхания, предагония, терминальная пауза, агония, клиническая смерть. Диагноз должен быть установлен в течение 8-10 с. Завершением терминального процесса служит биологическая смерть, являющаяся необратимым состоянием, когда оживление организма невозможно.

Предагональное состояние

Сознание сохранено, но прогрессирующе нарушается: заторможенность, спутанность, сопор. Умеренное нарушение дыхания (частое, поверхностное). Выраженные нарушения кровообращения, артериальное давление снижается до критического уровня - 60/0 мм рт. ст.; частый нитевидный пульс. Бледность кожи. Тонус мышц предельно снижен. В конце предагонии происходит снижение степени возбуждения дыхательного центра - возникает терминальная пауза.

Терминальная пауза

Длится от нескольких секунд до 3-4 мин. Дыхание отсутствует. Выраженная брадикардия, пульс определяется только на крупных сосудах. Реакция зрачков на свет и корнеальные рефлексы исчезает; ширина зрачков возрастает. Завершается эта стадия восстановлением активности дыхательного центра (так как из-за нарастающей гипоксии тормозящий вагусный рефлекс исчезает) и переходит в агонию.

Агональное состояние

Сознание отсутствует. Выраженные нарушения дыхания: дыхание может быть либо едва уловимым, поверхностным, редким либо судорожным, с коротким максимальным вдохом и быстрым полным выдохом, частотой 2-6 дыханий в минуту. Угасают роговичные рефлексы.

На глазах нарастает цианоз. Пульс и артериальное давление резко падают.

Клиническая смерть

Нет дыхания, кровообращения. Цианоз. Широкие зрачки. Арефлексия. Продолжительность клинической смерти при некоторых обстоятельствах может быть минимальной, но чаще продолжается 5-6 мин, затем прекращается деятельность головного мозга, и даже после восстановления в результате реанимации сердечной деятельности и дыхания деятельность мозга не восстанавливается.

Поэтому реанимационные мероприятия должны начаться максимально быстро. Проводится так называемая базовая сердечно-легочная реанимация, три основных правила которой обозначаются английскими заглавными буквами АВС (по Сафару):

1) А - обеспечение проходимости верхних дыхательных путей;

2) В - (дыхание) - начать искусственную вентиляцию легких (ИВЛ);

3) С - (кровообращение) - начать закрытый массаж сердца.

Эффективность сердечно-легочной реанимации возрастает при соблюдении следующих правил:

1) пациент должен лежать на жестком основании;

2) нижним конечностям придать возвышенное положение;

3) закрытый массаж сердца проводить строго по правилам: скрещенные ладони на нижней трети грудины, частота компрессий - 80-90 в минуту, грудина прогибается на 4- 5 см, локти массирующего не сгибаются (давить не только руками, но и телом, но не с избыточной силой, ведущей к переломам ребер);

4) ИВЛ через воздуховод мешком Амбу либо «рот в рот», причем на каждые 5 компрессий закрытого массажа сердца - 1 вдох или на 10 - 2 вдоха;

5) внутривенно вводится раствор адреналина 0,1 %-ный - 1 мл (в любую вену), можно повторять его введение через 2-3 мин. Вводится также 0,1 %-ный раствор атропина - 1 мл внутривенно.

Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации:

1) восстановление самостоятельного дыхания, сердечной деятельности;

2) сужение зрачков;

3) восстановление сознания (не сразу).

На себя фельдшер, по возможности, вызывает реанимационную бригаду (либо линейную).

Если в течение 20-25 мин проводимые мероприятия неэффективны, реанимационные мероприятия прекращаются, так как наступила биологическая смерть.

Противопоказания к реанимации:

1) травмы, несовместимые с жизнью;

2) терминальные состояния как завершение хронических заболеваний (например, рак).

2. Что может быть причинами остановки сердца?

Выделяют несколько основных причин остановки сердца

Первое место занимает фибрилляция желудочков. В 70-90% случаев именно данная причина является следствием остановки сердца. Мышечные волокна, из которых состоят стенки желудочков начинают хаотично сокращаться, что и приводит к перебоям в подачи крови к органам и тканям.

Второе место – асистолия желудочков – полное прекращение электрической активности миокарда, на которые приходится 5-10% случаев.

К остальным причинам относят:

желудочковую пароксизмальную тахикардию с отсутствием пульса на крупных сосудах;

электромеханическая диссоциация — электрическая активность в виде ритмичных комплексов QRS без соответствующих сокращений желудочков;

Существует и генетическая предрасположенность – это синдром Романо-Уорда, который связан с наследованием фибрилляции желудочков.

Кроме того, у вполне здорового человека возможна остановка сердца, причиной которой могут быть следующие факторы:

Переохлаждение (температура тела становится ниже 28 градусов)

Электротравма

Лекарственные средства: сердечные гликозиды, адреноблокаторы, анальгетики, а также средства для наркоза

Утопление

Нехватка кислорода, например, при удушении

Ишемическая болезнь сердца. Люди с ИБС злоупотребляющие алкоголем, очень сильно рискуют, так как остановка сердца в данном случае встречается почти в 30% случаев

Атеросклероз

Артериальная гипертензия и гипертрофия левого желудочка

Анафилактический и гемморагический шок

Курение

Возраст

При наличии одного или нескольких факторов следует внимательнее относится к своему здоровью. Желательно регулярно проходить обследования у врача-кардиолога. Для контроля работы сердца возможно использовать прибор Кардиовизор, с помощью которого Вы всегда будете в курсе состояния своего главного органа. Регулярный мониторинг работы сердечно-сосудистой системы позволит Вам жить полноценной жизнью.

Когда должен применяться непрямой массаж сердца?

При отсутствии пульса.

Алгоритм действия при остановке дыхания и кровообращения

непрямой массаж сердца и сердечно-легочная реанимация

закрытие дыхательных путей инородным телом

искусственная вентиляция легких

Непрямой массаж сердца (сердечно-легочная реанимация)

В случаях, когда у пострадавшего остановились дыхание и циркуляция крови, необходимо немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации, то есть сочетанию искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.

Признаками остановки сердца являются потеря сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на крупных артериях.

Смысл непрямого массажа сердца заключается в следующем:

при надавливании на грудину кровь выдавливается из сердца и поступает в органы и ткани организма;

при прекращении надавливания грудная клетка поднимается и заставляет сердце засасывать кровь из легких и других органов и тканей;

благодаря повторяющимся нажатиям на грудину происходит циркуляция крови без самостоятельной работы сердца;

мозг и другие органы получают кровь и не погибают.

Грубо говоря, спасатель выполняет при реанимации роль двойного насоса - качает воздух в легкие и кровь по обоим кругам кровообращения.

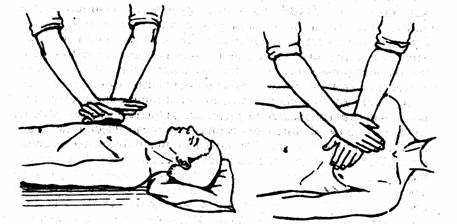

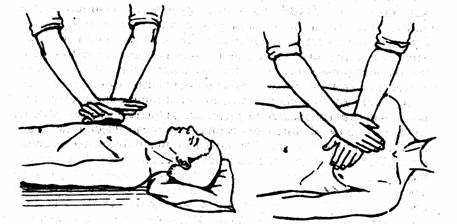

Техника проведения непрямого массажа сердца

Пострадавшего положить на спину на твердую поверхность. (Обязательно на твердую поверхность. При реанимации на матрасе, перине и т.п. вам не удастся сдавить сердце как надо. Получится наглая профанация мероприятия.)

Определить точку надавливания на грудину:

встать на колени около груди пострадавшего;

отмерьте два пальца от конца грудины - там как раз располагается сердце - аккурат по центру грудной клетки. У мужчин легче найти точку – она находится между сосками.

положить одну свою руку поверх другой руки, переплести пальцы, оттянув их от грудной клетки, оставляя на грудине только нижнюю часть ладони.

Встать так, чтобы плечи были непосредственно над грудью пострадавшего. Руки должны быть прямыми. (давить на сердце - строго перпендикулярно! Только так вы его сдавите между грудиной и позвоночником, и вся кровь пойдет куда надою. При перекосах - трещат ребра, а кровоснабжение оказывается очень убогим. Не старайтесь использовать мышцы рук - их хватит на 10 минут - не больше - руки прямые, а качаете вы всем торсом - тогда хватит минут на 40.)

Надавить на грудную клетку, используя массу своего тела. Глубина надавливания – не менее 5 см, частота надавливаний – не меньше 100 в минуту.

При проведении непрямого массажа сердца следует учитывать, что у лиц пожилого возраста эластичность грудной клетки снижена вследствие возрастного окостенения реберных хрящей, поэтому при энергичном массаже и слишком сильном сдавлении грудины может произойти перелом ребер. Однако это осложнение не является противопоказанием для продолжения массажа сердца, особенно при наличии признаков его эффективности. Вообще правильное определение точки надавливания имеет большое значение, так как смещение этой точки вверх может вызвать перелом грудины, вниз - повреждение желудка, вниз и влево - селезенки, вниз и вправо - печени, а смещение влево или вправо - перелом ребер и не только у пожилых людей.

Реанимационные мероприятия увеличивают шансы пострадавшего на выживание за счет снабжения мозга кислородом в течение того времени, пока не прибудет квалифицированная медицинская помощь.

Вместе с тем важно учитывать, что реанимационные мероприятия обеспечивают минимально необходимый приток крови к мозгу и сердцу (25-35% нормы). Поэтому очень важно, чтобы пострадавшему как можно быстрее была оказана квалифицированная медицинская помощь.

В случае остановки дыхания и циркуляции крови пострадавший имеет шанс остаться в живых только при условии, если будут своевременно выполнены 4 действия:

своевременный первичный осмотр и вызов "скорой помощи";

своевременная сердечно-легочная реанимация;

своевременная дефибрилляция;

своевременная квалифицированная медицинская помощь.

Совокупность этих действий называют "цепью выживания".

Искусственная вентиляция легких

Современные исследования показали, что при оказании первой помощи достаточно проведение только непрямого массажа сердца до момента приезда бригады скорой медицинской помощи. Поэтому, согласно новейшим алгоритмам, искусственную вентиляцию лёгких методом «рот-в-рот» можно не проводить, достаточно только обеспечить проходимость верхних дыхательных путей.

Обтурация дыхательных путей инородным предметом

Для того, чтобы удалить инородное тело, необходимо повернуть пострадавшего на бок лицом к себе, держа при этом одну руку возле лица пострадавшего (ладонь возле его рта), а другой рукой сделать до 5 ударов по спине между лопатками. Если в руку, находящуюся возле рта пострадавшего, после ударов по спине ничего не вылетело, положить пострадавшего на спину и осмотреть его ротовую полость. Если инородный предмет не извлекается, необходимо охватить своими ногами бедра пострадавшего, лежащего на спине, поместить основание ладони одной руки на его живот посередине между пупком и точкой пересечения нижних ребер и грудины, другую ладонь положить поверх первой руки и сделать 5 толчков под диафрагму. Задача состоит в том, чтобы диафрагма поднялась и вытолкнула инородное тело. После этого необходимо опять осмотреть ротовую полость на наличие инородного тела.

(Внимание! колотить по спине НЕЛЬЗЯ, если пострадавший находится в вертикальном положении - под действием своего веса инородный предмет от ваших ударов еще ниже просядет. Надо, чтоб голова была ниже. Ребенка, например, нужно уложить на свою руку головкой вниз и аккуратно постукивать по спине - используйте вес инородного тела, чтобы оно выпадало из ребенка от ваших ударов, а не проваливалось в него.)

4.Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации

появление пульсации на крупных артериях;

появление АД на уровне 60—70 мм рт. ст.;

изменение цвета кожных покровов;

сужение зрачков, появление их реакции на свет;

ИВЛ — расширение грудной клетки при вдувании воздуха и спадение ее при пассивном выдохе;

появление самостоятельных дыхательных движений.

5.Наиболее часто совершаемые ошибки при проведении реанимации

При осуществлении реанимационных мероприятий велика цена любых тактических или технических ошибок, поэтому целесообразно специально остановиться на типичных. Затягивание начала СЛР, потеря времени на второстепенные диагностические, организационные и лечебные процедуры. Отсутствие единого руководителя, присутствие посторонних лиц. Неправильная техника проведения закрытого массажа сердца, чаще - недостаточная частота (менее 100 в минуту) и недостаточная глубина компрессий (менее 4-5 см). Задержка с началом проведения или перерывы в компрессиях грудной клетки в связи с поиском венозного доступа, проведением ИВЛ, повторными попытками интубации трахеи, регистрацией ЭКГ или любыми другими причинами. Начало проведения реанимационных мероприятий с ИВЛ. Неправильная техника ИВЛ: не обеспечены проходимость дыхательных путей, герметичность при вдувании воздуха (чаще всего маска неплотно прилегает к лицу пациента), медленное вдувание воздуха. Позднее начало введения эпинефрина или большие (превышающие 5-минутные интервалы между инъекциями. Отсутствие постоянного контроля за эффективностью закрытого массажа сердца и ИВЛ. Задержка с проведением электрической дефибрилляции, неправильно выбранная энергия разряда (использование разрядов недостаточной энергии при устойчивой к лечению фибрилляции желудочков), проведение дефибрилляции сразу после введения лекарственных средств без предварительных компрессий грудной клетки и ИВЛ. Несоблюдение рекомендованных соотношений между компрессиями и вдуванием воздуха (30:2). Отсутствие учёта проводимых лечебных мероприятий, контроля над выполнением назначений и временем. Преждевременное прекращение реанимационных мероприятий. Ослабление контроля над больным после восстановления кровообращения.

4.Разобрать Инструкцию «Оказание первой доврачебной помощи неотложной помощи пострадавшим при поражении электрическим током»

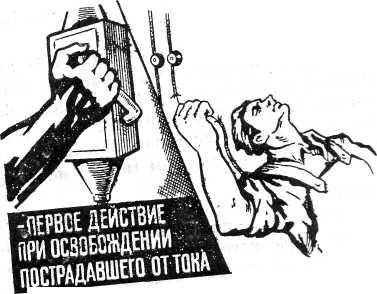

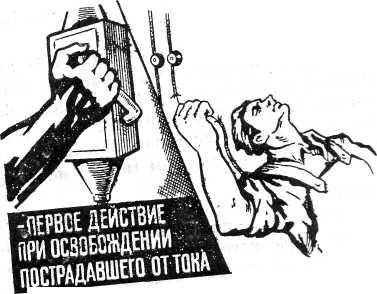

БЫСТРОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ от действия электрического тока это первое действие для спасения пострадавшего.

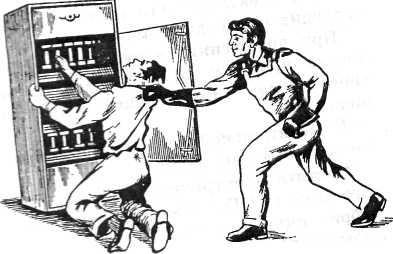

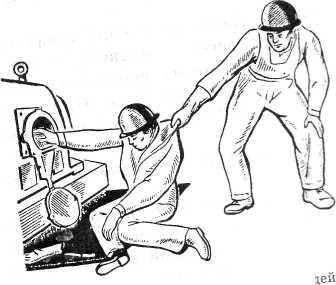

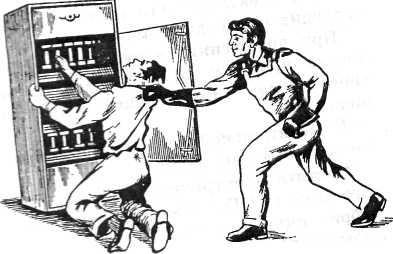

Рис. 1. Освобождение пострадавшего от действия Рис. 2. Средства личной защиты при освобождении

электротока путем отключения электроустановки от действия электрического тока в электроустановах

напряжением до 1000 В

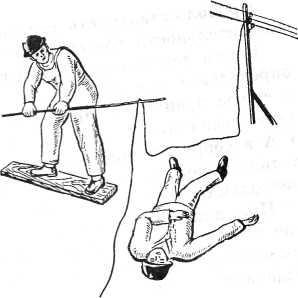

Рис. 3. Освобождение пострадавшего от действия Рис. 4. Освобождение пострадавшего от токоведущей части, находящейся под напряжением до 1000 В электрического тока

При поражении электрическим током необходимо быстро освободить пострадавшего от действия тока - немедленно отключить ту часть электроустановки, которой касается пострадавший (рис. 1). Когда невозможно отключить электроустановку, следует принять иные меры по освобождению пострадавшего, соблюдая надлежащую предосторожность.

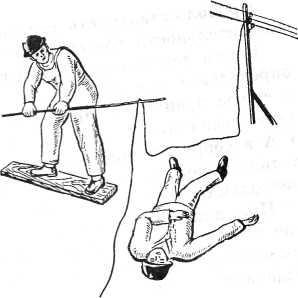

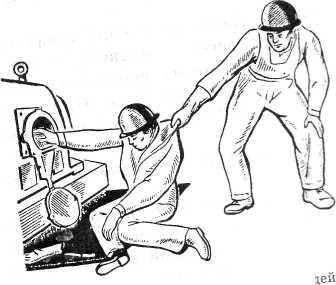

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000В следует воспользоваться канатом, палкой, доской (рис. 2) или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть пострадавшего за одежду (если она сухая и отстает от тела), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой (рис. 3).

Для изоляции своих рук следует воспользоваться диэлектрическими перчатками (рис. 4) или обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего сухую материю.

Действовать рекомендуется одной рукой, другая должна находиться за спиной.

На линии электропередачи, когда невозможно быстро отключить ее на пунктах питания, можно произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них гибкий неизолированный провод достаточного сечения, заземленный за металлическую опору, заземляющий спуск и т.д. Для удобства на свободный конец проводника прикрепляют груз. Если пострадавший касается одного провода, то достаточно заземлить только один провод.

Все, о чем говорилось выше, относится к установкам напряжением до 1000 В. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1000В, следует применять диэлектрические боты, перчатки и изолирующие штанги, рассчитанные на соответствующее напряжение. Такие действия может производить только обученный персонал.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока или атмосферного электричества (удара молнии) необходимо провести полный объем реанимации. Пострадавшему обеспечить полный покой, не разрешать двигаться или продолжать работу, так как возможно ухудшение состояния из-за ожогов внутренних органов и тканей по ходу протекания электрического тока. Последствия внутренних ожогов могут проявиться в течение первых суток или ближайшей недели.

Оказание первой доврачебной помощи.

Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать врача, независимо от состояния пострадавшего.

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от действия тока:

если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке, или находился в бессознательном состоянии, но с сохранившимися устойчивыми дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку из одежды, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, растереть и согреть тело, удалить из помещения лишних людей и до прихода врача создать полный покой;

пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, нужно давать нюхать нашатырный спирт, опрыскивать лицо холодной водой, когда он придет в сознание, следует дать ему 15 – 20 капель настойки валерьяны и горячего чая;

если пострадавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же делать ему искусственное дыхание до появления ровного самостоятельного дыхания или до прибытия врача;

если у пострадавшего отсутствует дыхание (определяется подъемом грудной клетки) и пульс, нельзя считать его мертвым, так как запас кислорода в организме сохраняется 4 – 8 минут, необходимо немедленно начать делать искусственное дыхание и наружный (непрямой) массаж сердца.

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или оказывающему помощь продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно.

Правила определения признаков клинической смерти.

Чтобы сделать вывод о наступлении клинической смерти у неподвижно лежащего пострадавшего, достаточно убедиться в отсутствии сознания и пульса на сонной артерии.

Не следует терять время на определение сознания путем ожидания ответов на вопросы: "Все ли у тебя в порядке? Можно ли приступить к оказанию помощи?" Надавливание на шею в области сонной артерии является сильным болевым раздражителем.

Не следует терять время на определение признаков дыхания. Они трудноуловимы, и на их определение с помощью ворсинок ватки, зеркальца или наблюдения за движением грудной клетки можно потерять неоправданно много времени. Самостоятельное дыхание без пульса на сонной артерии продолжается не более минуты, а вдох искусственного дыхания взрослому человеку ни при каких обстоятельствах не может причинить вреда.

Если подтвердились признаки клинической смерти.

Быстро освободить грудную клетку от одежды и нанести удар по грудине. При его неэффективности приступить к сердечно-легочной реанимации.

Правила определения пульса на сонной артерии.

Расположить четыре пальца на шее пострадавшего и убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.

Определять пульс следует не менее 10 секунд.

Правила освобождения грудной клетки от одежды для проведения реанимации.

Расстегнуть пуговицы рубашки и освободить грудную клетку.

Джемпер, свитер или водолазку приподнять и сдвинуть к шее.

Майку, футболку или любое нательное белье из тонкой ткани можно не снимать. Но прежде чем наносить удар по грудине или приступать к непрямому массажу сердца, следует убедиться, что под тканью нет нательного крестика или кулона.

Поясной ремень обязательно расстегнуть или ослабить. Известны случаи, когда во время проведения непрямого массажа сердца печень повреждалась о край жесткого ремня.

Правила нанесения удара по грудине.

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.

Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток.

Нанести удар кулаком выше своих пальцев, прикрывающих мечевидный отросток.

После удара проверить пульс на сонной артерии. В случае отсутствия пульса сделать еще одну-две попытки.

Нельзя наносить удар при наличии пульса на сонной артерии.

Нельзя наносить удар по мечевидному отростку.

Внимание! В случае клинической смерти, особенно после поражения электрическим током, первое с чего необходимо начать помощь, - нанести удар по грудине пострадавшего. Если удар нанесен в течение первой минуты после остановки сердца, то вероятность оживления превышает 50%.

Если после нескольких ударов не появился пульс на сонной артерии, то приступить к непрямому массажу сердца.

Правила проведения непрямого массажа сердца и безвентиляционной реанимации.

Расположить основание правой ладони выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец был направлен на подбородок или живот пострадавшего. Левую ладонь расположить на ладони правой руки.

Переместить центр тяжести на грудину пострадавшего и проводить непрямой массаж сердца прямыми руками.

Продавливать грудную клетку не менее чем на 3-5 см с частотой не реже 60 раз в минуту.

Каждое следующее надавливание начинать только после того, как грудная клетка вернется в исходное положение.

Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной вентиляции легких - 30:2, независимо от количества участников реанимации.

По возможности приложить холод к голове.

Внимание! При каждом надавливании на грудную клетку происходит активный выдох, а при ее возвращении в исходное положение - пассивный вдох. Когда выделения изо рта пострадавшего представляют угрозу для здоровья спасающего, можно ограничиться проведением непрямого массажа сердца, т.е. безвентиляционным вариантом реанимации. Чтобы непрямой массаж сердца был эффективным, его необходимо проводить на ровной жесткой поверхности.

Правила проведения вдоха ИВЛ способом "изо рта в рот".

Правой рукой обхватить подбородок так, чтобы пальцы, расположенные на нижней челюсти и щеках пострадавшего, смогли разжать и раздвинуть его губы.

Левой рукой зажать нос.

Запрокинуть голову пострадавшего и удерживать ее в таком положении до окончания проведения вдоха.

Плотно прижаться губами к губам пострадавшего и сделать в него максимальный выдох. Если во время проведения вдоха ИВЛ пальцы правой руки почувствуют раздувание щек, можно сделать безошибочный вывод о неэффективности попытки вдоха.

Если первая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, следует увеличить угол запрокидывания головы и сделать повторную попытку.

Если вторая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, то необходимо сделать 30 надавливаний на грудину, повернуть пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую полость и только затем сделать вдох ИВЛ.

Внимание! Нет необходимости разжимать челюсти пострадавшего, так как зубы не препятствуют прохождению воздуха. Достаточно разжать только губы

Первая медицинская помощь должна быть оказана в первые четыре-пять минут после поражения электрическим током. Применяя современные методы оживления в первые две минуты после наступления клинической смерти, можно спасти до 92 % пострадавших, а в течение от трех до четырех минут - только 50 %.

При поражении электрическим током пострадавший в любом случае должен обратиться к врачу. Через несколько часов могут возникнуть опасные последствия (падение сердечной деятельности, вызванное нарушением функции сердца из-за воздействия электрического тока). Периферические сосудистые нарушения могут обнаруживаться через неделю после травмы. Отмечены случаи, когда спустя несколько месяцев развивалась катаракта.