Вебер В. Р. Вегетативная регуляция центральной гемодинамики в активном ортостазе // // Физиология человека. – 1983. – Т. 9. - №6. – С. 979-983.

Основным регулятором, обеспечивающим адекватность ортостатиче-ской реакции системы1 кровообращения, особенно в первые минуты, является симпатическая нервная система [1,2]. По данным А. Д. Соловьевой- [3] и А. М. Вейна с со авт. [4], вегетативное обеспечение ортостаза осуществляется преимущественно эртотропно-й системой. Поэтому о состоянии этих аппаратов судят по степени отклонения вегетативной активности от исходного уровня.

Цель нашего исследования — определить роль сегментарного и над-сегментарного уровней вегетативной нервной системы в регуляции ор-тостатических изменений показателей гемодинамики.

Всего комплексному обследованию было подвергнуто 38 здоровых лиц (мужчин — 16, женщин — 22) в возрасте от 21 года до 36 лет. Вегетативная регуляция сердечно-сосудистой системы оценивалась по данным ортостатической интервалографии [5], позволяющей одновременно судить о состоянии сегментарного (симпатического) и надсегмен-тарного (эрготропного) уровней регуляции. Статистические показатели сердечного ритма в состоянии покоя отражают состояние симпатической активности, а степень их отклонения в ортостазе свидетельствует о состоянии эрготропной системы. Запись интервалограммы в покое (положение лежа) осуществлялась после 15-минутного отдыха и включала не менее 100 R—^-интервалов, затем при переходе в активный ор-тостаз — непрерывно в течение 3—3,5 мин и содержала 150—200 R—R-интервалов. Далее определялась длительность всех кардионнтервалов и строился динамический ряд полученных значений.

В периоды относительной стабильности ритма (лежа и стоя) определяли величину амплитуды моды. (АМо)—число R—/^-интервалов, равных моде (%), отражающей активность симпатического звена регуляции сердечно-сосудистой системы. Степень отклонения симпатической активности в ортостазе оценивалась по коэффициенту АМо стоя/АМо лежа, величина которого обратно пропорциональна степени участия в регуляции надсегментарного (эрготропного) уровня. Флуориметриче-ским методом исследовалась экскреция адреналина- (А) и норадрена-лина (НА), определяемым в 4-часовой порции мочи.

Параллельно-с ортостатической интервалограммой с целью одновременной оценки степени изменения гемодинамических показателей записывали интегральную реог.рамму тела. [6]. Определяли величины: ударного (УОК, мл) и минутного (МОК, л/мин) объемов крови, общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС, дин-с-см~5) и ' среднего давления (СД, мм рт. ст.)

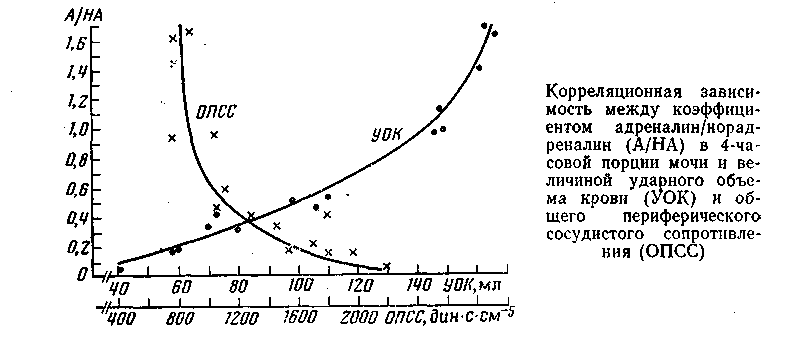

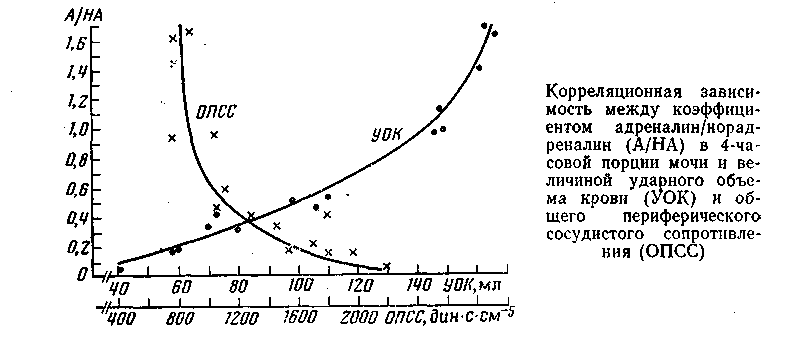

Исследования показали, что в покое у здоровых лиц имеется определенная зависимость между активностью симпатико-адреналовой системы и показателями гемодинамики (рисунок).

Так, нами выявлены высокие корреляционные связи между величиной ОПСС и коэффициентом НА/А (/^= + 0,70), а также между величиной ОПСС и показателем АМо лежа (^=+0,68), которые отражают активность нейрогенного звена симпатической нервной системы.

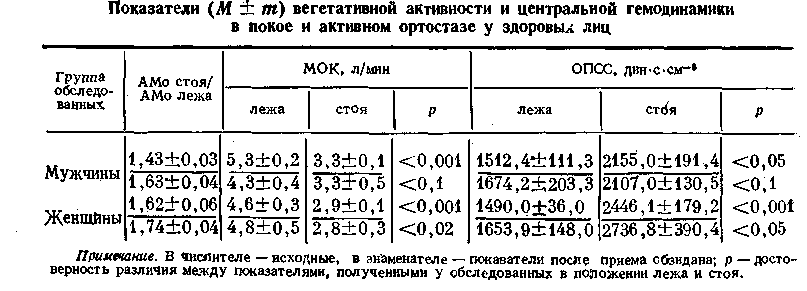

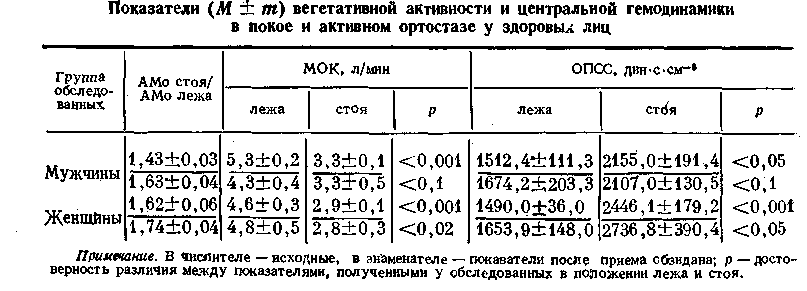

Исследование состояния вегетативной активности в ортостазе показало, что переход обследуемого из горизонтального положения в вертикальное сопровождается значительной активизацией эрготропной системы. Изменения гемодинамики проявлялись достоверным уменьшением ударного и сердечного^ выбросов и увеличением ОПСС. Между степенью изменения симпатической активности и увеличения ОПСС обнаружилась обратная зависимость (гху=—0,67), т. е. чем значительнее увеличивался коэффициент АМо стоя/АМо лежа, тем менее выраженными были изменения ОПСС и наоборот. Искусственное изменение вегетативной активности у одного и того же обследуемого в сторону ослабления центральных эрготропных влияний (однократный прием обзидана в дозе 0,75 мг на 1 кг массы тела с повторным исследованием через 60 мин) вызывало уменьшение ортостатических колебаний ОПСС (см. таблицу).

Сравнительное сопоставление полученных результатов у лиц разного пола показало, что у здоровых мужчин степень увеличения симпатической активности в ортостазе была значительно меньшей, чем у женщин (соответственно на 49,5 и 184,6%; р

Известно, что1 степень отклонения системы от какого-либо относительно устойчивого уровня зависит от ее исходного состояния [4], т. е. чем выше тоническое напряжение системы регуляции, тем меньше возможные отклонения при действии возмущающих стимулов. Наши исследования позволили установить определенную зависимость ортостатических изменений гемодинамических показателей от активности надсегментарного (эрготропного) уровня регуляции. Так, преобладание центрального звена сопровождалось более выраженными ортоетатиче-скими отклонениями показателей периферического сопротивления сосудов от их исходных значений, ослабление же центральных влияний сопровождалось менее выраженными их изменениями.

Известно, что стабильность функционирования сердечно-сосудистой системы достигается за счет адекватного сочетания центральных и периферических механизмов саморегуляции [7]. Каждый из уровней

характеризуется автономией и саморегуляцией [8]. Центральному контуру принадлежит в основном функция контроля, и в тех случаях, когда он берет на себя функцию регулирования, возникает состояние напряжения регуляторных центров [9]. Периферические механизмы приспосабливают систему к изменяющимся условиям (в физиологических для этой системы пределах) с наименьшими отклонениями от оптимального уровня. Центральный контур, вмешиваясь в регуляцию, лишает периферические механизмы такой возможности, вызывая чрезмерные колебания в регулируемой системе.

Это положение выразилось в выявленной нами прямой зависимости ортостатических колебаний общего' периферического сопротивления сосудов от степени тонического напряжения надсегментарного (эрго-тропного) уровня регуляции.

ВЫВОДЫ

Степень ортостатических изменений общего периферического сопротивления сосудов находится в прямой зависимости от активности надсегментарного (эрготропного) уровня регуляции.

У здоровых мужчин степень участия эрготропной системы в регуляции сердечно-сосудистой системы выражена значительно больше, чем у женщин, что обусловливает более значительные ортостатические колебания периферического сопротивления сосудов.

ЛИТЕРАТУРА

Fluck D. С., Salter С. Effect of tilting on plasma catecholamine levels in man.— Car-

diovasc. Res., 1973, v. 7, № 6, p. 823.

Morris M. J., McGrath B. P., Millar J. A., Barnett A. J. Activation of the sympatho-

adrenal system during head-uptilt.— Clin and Exptl Pharmacol. and Physiol., 1980,

v. 7, № 1, p. 63.

Соловьева А. ,Д. К вопросу о вегетативном обеспечении некоторых форм деятель

ности при очаговом поражении лимбико-ретикулярного комплекса (Данные матема

тического анализа сердечного ритма).— Ж. невропатол. и психиатрии, 1976, № 4,

с. 517.

Вейн А. М., Соловьева А.'Д., Колосова О. А. Вегетососудистая дистония. М.: Ме

дицина, 1981, 320 с.

Боевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М.: Ме

дицина, 1979, 298 с.

Тищенко М. И. Измерение ударного объема крови по интегральной реограмме тела

человека.—Физиол. ж. 'СССР, 1973, № 8, с. 1216.

Баевский Р. М. Саморегуляция биологических ритмов как один из механизмов адап

тации организма к изменениям внешней среды.— В кн.: Адаптивная саморег. функ

ций. М.: Медицина, 1977, с. 49.

Ларин В. В. Проблема управления функциями организма человека и животных в

свете современных достижений биологии, физиологии, биокибернетики.— В кн.: Про

блемы управления функциями человека и животных. М.: Наука, 1973, с. 6.

Баевский Р. М. Прогнозирование физиологических состояний и реакций как инстру

мент управления функциями.— В кн.: Проблемы управления функциями человека и

животных. М.: Наука, 1973, с. 150.

Семипалатинский . Поступила в редакцию

.медицинский институт 1.III.1983