Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» «Клубничка»

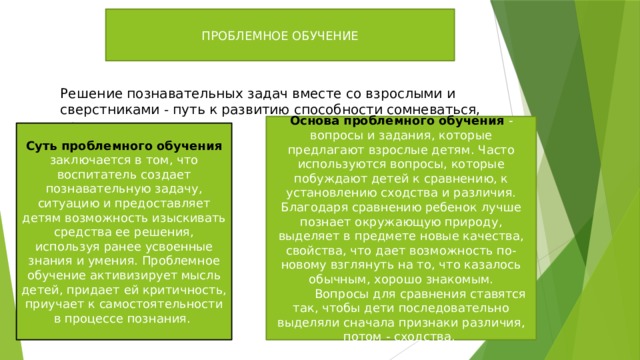

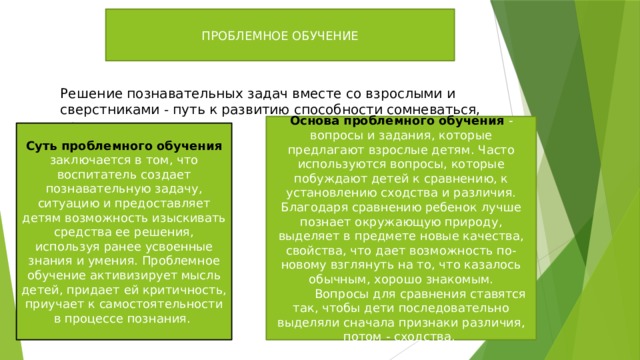

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Решение познавательных задач вместе со взрослыми и сверстниками - путь к развитию способности сомневаться, критически мыслить

Основа проблемного обучения - вопросы и задания, которые предлагают взрослые детям. Часто используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к установлению сходства и различия. Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружающую природу, выделяет в предмете новые качества, свойства, что дает возможность по-новому взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо знакомым.

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно выделяли сначала признаки различия, потом - сходства.

Суть проблемного обучения заключается в том, что воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания.

Четыре уровня проблемности в обучении :

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсуждении детьми.

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему.

4.Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её решения(Исследовательский метод).

основные компоненты проблемного обучения:

Противоречие – основное звено проблемной ситуации. Именно противоречия являются источником самодвижения и развития объективного мира и познания. Главная задача – научить детей находить своё решение, проявить творческую фантазию придумать что – то новое.

Первый этап – ребёнку нужно наиграться вдоволь в игру «Хорошо – Плохо».

Второй этап – это самостоятельное выявление детьми положительных и отрицательных сторон рассматриваемого предмета, игрушки или действия, т.е. формирование самого противоречия.

Можно использовать принципы разрешения противоречий, которые диктует ТРИЗ

«Особенности проблемного обучения».

Важно отметить, что знания и способы деятельности при проблемном обучении не преподносятся детям в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции. Материал не дается, а задается как предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой деятельности дошкольника.

Технология проблемного обучения максимально сближает процесс обучения с процессом мышления. Она предполагает не только усвоение результатов научного познания, но и самого пути познания, способов творческой деятельности. Технология проблемного обучения опирается на закономерности психологии мышления.

Следует помнить, что технология проблемного обучения применима в работе с дошкольниками при условии, что проблемная ситуация, предлагаемая взрослым, находится в «зоне ближайшего развития», чтобы ребенок мог разрешить ее только на грани своих возможностей, при максимальной активации своего интеллектуального, творческого и мотивационного потенциала.

«То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве … завтра он становится способен выполнять самостоятельно» (Л. С. Выготский).

Технология проблемного обучения - это специально созданная совокупность специфических приемов и методов, которые способствуют формированию самостоятельной познавательной деятельности ребенка и развитию творческого мышления.

Структурные единицы проблемного обучения

Структурными единицами или формами организации проблемного обучения являются:

Чем же отличаются перечисленные выше формы организации проблемного обучения?

Рассмотрим их особенности.

ситуация

задача

вопрос

Проблемный вопрос.

Ответ на проблемный вопрос подразумевает необходимость рассуждения, а не просто воспроизведение знаний. Это вопросы «почему?», «зачем»?

Например, какие птицы наших краёв улетают на юг последними?(просто вопрос)

Почему дикие утки и гуси улетают на юг последними? (проблемный вопрос).

Почему утка плавает, а курица нет?

Почему обувь не делают из железа?

Проблемная задача

Проблемную задачу можно условно разделить на две части. В ней есть условие (описание) и есть вопрос?

Например:

- Одна подруга живёт на юге и никогда не видела снега. Другая - живёт на Крайнем севере. Там снег никогда не тает.

Что можно сделать, чтобы подруга, живущая на севере, увидела деревья и цветы, а подруга, живущая на юге, увидела снег и льды. Однако, переезжать они не хотят.

Ещё задача.

Дети слепили двух одинаковых снеговиков.

Один растаял через неделю, а другой стоял до конца зимы.

Почему?

- Буратино уронил ключ в воду, его надо достать, но прыгнув в воду, Буратино всплывает.

Как ему помочь?

Проблемная ситуация

Наиболее сложная форма проблемного обучения.

При решении проблемной ситуации возникает состояние умственного затруднения детей, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности. В каждой проблемной ситуации можно выделить её основные компоненты:

неизвестное, т. е. усваиваемое ребенком новое знание или способ деятельности;

познавательная деятельность;

- творческие возможности и достигнутый ребёнком уровень знаний.

Рекомендации по развитию проблемного видения у дошкольников :

· Нацеливайтесь на развитие творческих способностей ребенка, помните, что каждый ребенок талантлив.

· Не раскрывайте истину, а научите ее находить с помощью рассуждений, наводящих вопросов.

· Постоянно открывайте перед детьми «тайну двойного во всем» (в каждом предмете, явлении, факте). «Тайна двойного» - это наличие противоречия в объекте, когда что - то в нем хорошо, а что-то - плохо (например, солнце – это хорошо, потому что светит, греет; но солнце - это и плохо, потому что сушит, жжет).

· Учите детей разрешать противоречия. Используйте игровые или сказочные задачи (например, чтобы перенести воду в решете, надо изменить агрегатное состояние вещества: вода - лед).

· Играйте каждый день. «Чем похожи...», «Чем может быть...листок, палочка и т. п.», «Если бы ты превратился в...»

· Беседуйте с детьми на исторические темы (например, «История изобретения колеса...карандаша...»).

Рекомендации по стилю общения с детьми

· Выслушивайте каждого желающего.

· Давайте только положительные оценки. Вместо «правильно» лучше говорите «интересно», «необычно», «любопытно», «хорошо».

· Во время бесед идите за логикой ребенка, а не навязывайте своего мнения. Учите детей возражать Вам и друг другу, но возражать аргументировано, предлагая что-то взамен или доказывая.

· Если в группе есть яркий лидер, со временем переключайте его на какую-либо деятельность и беседуйте с детьми уже без него.

· В развитии творческих способностей детей используйте активные формы обучения - групповые дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры, групповые и индивидуальные проекты

Достоинства проблемного обучения

способствует развитию умственных сил детей (противоречия заставляют задумываться искать выход из проблемной ситуации затруднения); самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, выбор плана решения и т.д.); развитию творческого мышления (поиск самостоятельного нестандартного решения).

• проблемное обучение обеспечивает и более прочное усвоение знаний (то, что добыто самостоятельно лучше усваивается и на долго запоминается); развивает аналитическое мышление (проводится анализ условий, оценка возможных вариантов решений), логическое мышление (требует доказательств правильности выбираемого решения, аргументации).

• проблемное обучение вооружает детей методами познания окружающей действительности, развивает умения и навыки целесообразного наблюдения, воспитывает способность к обобщениям и выводу основных закономерностей с обоснованием их, прививает вкус к доступной исследовательской работе.

• дети быстрее осмысливают сущность изучаемого явления и дают обоснованные ответы. У них развиваются познавательные потребности и интерес.

Недостатки проблемного обучения

не всегда легко сформулировать проблему,

• не весь учебный материал можно построить в виде проблем,

• проблемное обучение не способствует отработке навыков,

• не экономично – требует больших

затрат времени.

С. Я. Маршака, написанные много лет назад, как никогда актуальны и в наши дни.

Он взрослых изводил вопросом «почему?»

Его прозвали «маленький философ».

Но только вырос он, как начали ему

Преподносить ответы без вопросов.

И с этих пор он больше никому

Не задает вопросов «почему?»

З адача педагога - не дать угаснуть желанию ребёнка познавать окружающий мир, поднимаясь по интеллектуальной лестнице. На каждую из ступенек лесенки дошкольник обязательно должен подняться. Если какую - то из них пропустит, то дотянуться до следующей ему будет значительно труднее. Если же он очень быстро побежит по лесенке, значит, эти ступеньки он уже «перерос» - и пусть бежит. Но впереди обязательно

появится такая ступенька, перед которой он приостановится.

И возможно, что здесь ему надо будет помочь