МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева

ДОКЛАД

по теме: «Формирование познавательных УУД на уроках русского языка и литературы одаренных учащихся»

учитель русского языка и литературы

Калюга О.А.

2020 г

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к быстро меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Эта способность обеспечивается, в том числе, и возможностью развития одаренности школьника в период обучения.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей и, соответственно, к проблемам подготовки педагогов для работы с ними. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, и реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач современного общества.

Анализ проблем традиционной системы обучения и современных концепций работы с одаренными детьми мотивируют педагога к модернизации системы работы с одаренными детьми, дальнейшему обеспечению условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе и совершенствованию системы, направленной на выявления разных видов одаренности детей.

Ни у кого не вызывает сомнений, что прогресс цивилизации во многом зависит, исключительно, от одаренных людей. Для того, чтобы воспитать в школе ученика-личность, необходимо создать наиболее благоприятные условия для всех участников образовательного процесса через представление каждому сферы деятельности, необходимой для реализации интересов, творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, способности к социальной адаптации.

Современная образовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Внимание учителя должно быть направлено на вовлечение каждого школьника в активную познавательную и творческую деятельность. Поэтому считаю одним из ведущих подходов обучения и развития одаренности системно–деятельностный , при котором ученики являются главными «действующими героями» на уроке, ведут самостоятельный поиск, в процессе которого приобретается опыт целеполагания, достижения поставленных целей, рефлексивной самоорганизации и самооценки, опыт коммуникативного воздействия. Главный принцип деятельностного подхода - научить учиться - был обозначен ещё Л.Н.Толстым: «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые, научившись копировать, умели бы сделать самостоятельное приложение этих сведений».. Наиболее перспективными в этом направлении для уроков русского языка и литературы, на мой взгляд, являются следующие технологии : проектная, технология проблемного обучения, информационно-коммуникационная, технология развития критического мышления, игровые технологии, модульная технология, технология мастерских, кейс-технология. Использование ИКТ на уроках даёт возможность воздействовать на три канала восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, а значит, способствует эффективному усвоению учебного материала. Мультимедийная презентация, на мой взгляд, - самый быстрый и современный способ донести любую информацию. Она дает возможность четко, ярко, быстро и интересно подать и соответственно получить нужную нам информацию, оживить любой материал и упростить восприятие, быстро ознакомиться с наиболее важной информацией, проводить физкультурные минутки. Динамичная и продуманная подача любых разработанных материалов в презентации поднимает интерес учащихся. Одним из эффективных способов достижения результативности на этапе повторения темы на экран вывожу теоретический материал в форме схем, таблиц, на этапе закрепления работаем с тренажёром.

Технология личностно - ориентированного обучения стоит на одном из первых мест по значимости и связанными с нею ожиданиями по развитию одаренности, предполагает осознанную ориентацию учителя на личность учащегося, и сама личностная ориентация как процесс взаимодействия учителя и ученика является сущностью их развития.

Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной системы реализовывать творческие возможности всех учащихся. На мой взгляд, работа с сильными учениками должна идти не по пути увеличения объема заданий, а за счет разнообразия заданий. Например:

- составление текстов диктантов;

- составление карточек-заданий по изученному материалу;

- составление обобщающих таблиц для работы на уроке;

- сочинение лингвистических сказок-миниатюр;

- работа с дополнительной литературой;

- проверка индивидуальных заданий, выполняемых учащимися, которые имеют более низкий уровень подготовки;

- выполнение обязанностей консультанта при групповой работе;

-работа «учителем» (проведение фрагментов урока)

Применяю индивидуальный подход, который предполагает работу отдельно с каждым учеником. К примеру, организацию проверки домашнего задания могу строить следующим образом: группа детей работают по карточкам, группа – у доски, со слабоуспевающими проверяем домашнюю работу

Учитывая способности детей, составляю разноуровневые задания:

1-я группа выполняет задания на уровне воспроизведения: вносит недостающие данные, отделяет верные утверждения от ошибочных;

2-я группа работает на продуктивном уровне: решают задания по аналогии

3-я группа выполняет задания с большим количеством преобразований, то есть работает на творческом уровне.

Нередко использую работу в парах, группах которая дает возможность даже учащимся со слабой подготовкой почувствовать себя в роли лидера, человека, отвечающего за важный участок работы, без которого невозможен общий успех класса. Работа в парах эффективна при взаимоопросе, Данная форма работы также способствует формированию коммуникабельности.

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое представление о мире, в котором он живёт, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира материальной и художественной культуры. Чаще всего уроки русского языка интегрирую с уроками литературы, ИЗО. Ввожу в урок стихотворения или отрывки из произведений отечественной литературы, демонстрирую картины известных русских художников.

Также активизируют интеллектуальную и творческую деятельность учащихся нестандартные формы проведения учебных занятий, например:

– лингвистическая лаборатория;

– урок-практикум;

– урок-исследование;

– урок-творческая мастерская;

– урок-тест;

– урок-конкурс;

– урок-игра,

– урок-путешествие,

– урок-презентация проекта,

– урок-конференция.

Игра - одно из наиболее эффективных средств формирования культуры поведения. Она, как способ познания окружающего мира, дает ребенку в яркой, доступной и интересной форме представления о том, как принято себя вести в той или иной ситуации, заставляет задуматься над своими поведенческими манерами. Игра дисциплинирует. Для этих целей использую кроссворды, ребусы, шарады, загадки, элементы сказочных путешествий .

Ученики с интересом включаются в ролевые игры, с удовольствием читают тексты по ролям, инсценируют эпизоды, составляют рассказы от имени различных персонажей. Эти игры можно использовать не только на уроках литературы, но и русского языка. .

«Можно тысячу раз требовать: «Читай! Читай внимательно!» - и не получить ни того, ни другого. Нужно создать условия, при которых не читать или тем более читать невнимательно невозможно, то есть так поставить вопрос, чтобы поиски ответа на него требовали напряжения мысли, вдумчивого отношения к прочтению текста», - говорил Е.Н.Ильин.

Проблемное обучение предполагает создание проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и развитие мыслительных способностей. Реализуя проблемное обучение на уроках литературы, выбираю такую форму урока, как диспут или дискуссию.

К каждой новой теме я разрабатываю проблемные ситуации.

Проблемная ситуация на уроке может, конечно, возникнуть сама собой, но для достижения поставленной цели, учитель должен четко представлять, в какой момент проблема должна возникнуть, как ее лучше обыграть, чтобы в дальнейшем ее разрешение привело к задуманному результату. Поэтому проблемную ситуацию необходимо хорошо продумать и подвести к тому, чтобы ученики самостоятельно сформулировали проблему урока в виде темы, цели или вопроса. Это можно сделать двумя способами: «с затруднением» или «с удивлением». Первый способ предполагает,

что учащиеся получают задание, которое невозможно выполнить без новых знаний. В ходе проблемного диалога учитель подводит учеников к осознанию нехватки знаний и формулированию проблемы урока в виде темы или цели. Второй способ предполагает сравнительный анализ двух фактов, мнений, предположений. В процессе сравнения

учитель должен добиться осознания учениками несовпадения, противоречия, которое должно вызвать у них удивление и привести к формулировке проблемы урока в виде вопроса.

Часто использую на уроках русского языка проблемные задачи. Назову некоторые из них:

1. Помоги Пете Двойкину исправить ошибки в предложенном тексте, предложении. Подскажи, какие правила ему надо повторить.

2. Составь предложение, используя слова: окно, сад, дождь, стучать, умывать, осенний, в, и. (Осенний дождь стучит в окно и умывает сад.) Какие виды связи слов в предложении ты использовал?

3. Отгадав загадку, назови морфологические признаки данной части речи.

Вот свойство моё обязательное:

Склоняюсь я как прилагательное

И на вопросы его отвечаю,

А глагол по значению напоминаю.

5. Найди неверное утверждение:

а) весь, каждый, сам, иной, другой – это определительные местоимения;

б) этот, такой, столько, тот-это указательные местоимения,

в) некто, нечто, несколько, некий – это отрицательные местоимения.

6. Докажи, что прилагательные лисий и медвежий могут быть не только притяжательными.

7. Прочитай текст параграфа и объясни правило соседу.

8. Проанализируй свои ошибки в письменной работе и составь архив подсказок.

На уроках литературы использую различные методические приемы создания проблемной ситуации:

1. Побуждаю делать сравнения, обобщения, выводы. (Общение с каким героем для тебя было бы предпочтительнее: с Онегиным А.С.Пушкина или Печориным М.Ю.Лермонтова? Почему?);

2. Сопоставляю факты (Верно ли утверждение, что А.С. Пушкин и В.А. Жуковский рассказали нам одну и ту же сказку «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и «Спящая царевна»?);

3. Подвожу к противоречию и предлагаю найти способ разрешения (Почему Герасиму в городе живётся труднее, чем в деревне?)

4. Ставлю конкретные вопросы для рассуждения. (Почему Обломову не суждено расстаться с привычным образом жизни?)

5. Предлагаю проблемные теоретические и практические задания (исследование текста различных стихотворений, составление письма литературном у герою, создание продолжения истории героя и т.д.);

Воспитать личность, имеющую способность к коммуникации, умеющую гибко реагировать, готовую к глобальному сотрудничеству и конкуренции, умеющую отвечать на вызов времени, возможно, развивая способность учащихся к критическому мышлению.

Технология критического мышления - это "изобретение" американской педагогики. Она основана на творческом сотрудничестве ученика и учителя, на развитии у учащихся аналитического подхода к любому материалу. Эта технология рассчитана не на запоминание материала, а на постановку проблемы и поиска ее решения.

Критическое мышление - это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения.

В рамках данной технологии использую следующие задания:

- рассказ-предположение по ключевым словам;

- графическая систематизация материала: кластеры, таблицы;

- верные и неверные утверждения;

Пометки на полях», «Взаимоопрос», «Зигзаг».

- Заполнение кластеров, таблиц.

- Установление причинно-следственных связей между блоками информации.

- Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям.

- Ответы на поставленные вопросы.

- Организация устных и письменных круглых столов.

- Организация различных видов дискуссий.

- Написание творческих работ.

- Исследования по отдельным вопросам темы и т. д.

- Синквейн

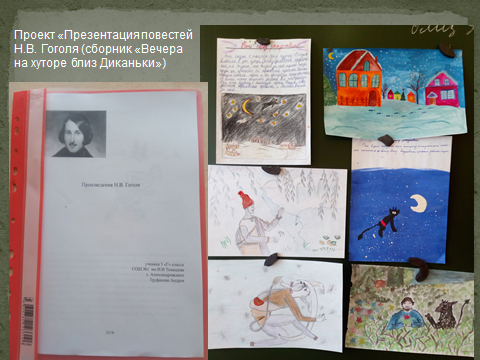

К числу наиболее эффективных средств развития творческих способностей учащихся относится технология проектов. Проекты удобны и тем, что они очень разнообразны по форме, содержанию, характеру доминирующей деятельности, по количеству участников, по продолжительности исполнения. Формы реализации проекта также различны: печатная работа, статья, доклад на конференцию, стенгазета, альманах, мультимедиапрезентация, творческий отчет и т.д..

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.

В своей работе использую следующие типы проектов:

1. Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но исследования, и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.

Структура исследовательских проектов:

• аргументация актуальности принятой для исследования темы,

• определение проблемы исследования, его предмета и объекта,

• обозначение задач исследования в последовательности принятой логики,

• определение методов исследования, источников информации,

• выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей ее решения,

• обсуждение полученных результатов, постановка выводов, оформление результатов исследования, обозначение новых проблем на дальнейший ход исследования.

Таким образом, помимо специальных умений, проверяются умения учащихся находить информационный ресурс как в традиционных источниках, так и в сети Интернет, публичной защиты проведённой работы, развиваются навыки исследовательской деятельности. На компьютере оформляется вся сопроводительная документация, а также создаётся конечный «продукт» проекта.

2. Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участников.

В 9в (филологическом) классе самая значимая и объемная тема – «Классицизм», поэтому обобщая учебный материал по данной теме, я предложила учащимся поработать над созданием проекта «Памятники эпохи классицизма». Реализация этого проекта помогла ученикам соприкоснуться с эпохой, углубить свои представления об этом периоде.

Для успешной работы на этапе презентации стараюсь научить ребят сжато излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность, вырабатывать структурированную манеру изложения материала. Здесь понадобятся приемы самоанализа и рефлексии. В связи с этим значительно возрастает роль учителя, который обобщает, резюмирует, дает оценку. Несомненно, важным итогом работы обучающихся является оценка результатов, где участники проекта делятся мнениями, учитель оценивает активность обучающихся.

3. Информационные проекты.Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории, чаще всего это проекты о жизни и творческом пути писателе, оформленные в виде презентации или реферата.

Таким образом, использование современных образовательных технологий на основе системно-деятельностного подхода позволило мне создать условия, в которых учащийся сам определяет проблему, ставит цель и достигает ее, самостоятельно планирует и организует собственные и привлеченные ресурсы, что способствует формированию предметных, метапредметных и личностных результатов школьника.

Полученные результаты (приложение №1)свидетельствуют о достаточной эффективности работы. Учащиеся показывают стабильно высокие знания, принимают активное участие в олимпиадах. Мои ученики – творческие, увлеченные, активные и целеустремленные личности, они коммуникабельны, общительны, умеют вести диалог, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, не ущемляя интересов оппонента. Они готовы к непрерывному познанию и творчеству, ведь, по словам великого А. Эйнштейна: «Образование – это то, что остаётся у человека, когда он забудет всё, чему его учили».

Приложение 1

Достижения детей в олимпиадах, конкурсах, исследовательской работе

| «Русский медвежонок» 2017-2018 уч.год |

| 1 | Барабашева Анастасия

| 5 «В» | Русский язык | 1 место в школе 1 место в районе 1 место в регионе(диплом победителя) |

| 2 | Кравцова Анжела | 5 «В» | Русский язык | 2 место в школе 9 место в районе 159 в регионе(сертификат) |

| 3 | Бачков Владислав | 5 «В» | Русский язык | 3 место в школе 13 место в районе 371 в регионе (сертификат) |

| 4 | Афонин Кирилл | 5 «В» | Русский язык | 4 место в школе 15 место в районе 395 в регионе(сертификат) |

| 5 | Серомля Вероника | 5 «В» | Русский язык | 5 место в школе 17 место в районе 418 в регионе(сертификат) |

| 6 | Киричкова Маргарита | 5 «В» | Русский язык | 6 место в школе 18 место в районе 426 в регионе(сертификат) |

| 7 | Батищева Алена | 5 «В» | Русский язык | 7 место в школе 25 место в районе 977 в регионе(сертификат) |

| «Пегас» 2017-2018 уч.год |

| 1 | Пряхина Вероника | 5 «В» | Литература | 1 место в школе 1 место в районе 6-11 в регионе (диплом) |

| 2 | Глушков Иван | 5 «В» | Литература | 2 место в школе 2 место в районе 72-85 в регионе(сертификат) |

| 3 | Серомля Вероника | 5 «В» | Литература | 3 место в школе 3 место в районе 156-160 в регионе(сертификат) |

| Краевой конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги» 2017-2018 уч.год |

| 1 | Пряхина Вероника Игоревна | 5 «В» | Свидетельство участника |

| 2 | Касаева Анна Романовна | 5 «В» | Свидетельство участника |

| Всероссийская олимпиада школьников |

| 1 | Кравцова Анжела | 6»В» | школьный тур (литература 2018-2019) | 1 место |

| 2 | Пряхина Вероника | 7 «В» | школьный тур (литература 2019-2020) | 1 место |

| 3 | Касаева Анна | 7 «В» | школьный тур (литература 2019-2020) | 2 место |

| 4 | Пряхина Вероника | 7 «В» | школьный тур (рус. яз. 2019-2020) | 2 место |

| 5 | Касаева Анна | 7 «В» | школьный тур (рус.яз. 2019-2020) | 3 место |

| 6 | Бадулина Мария | 6 «Г» | школьный тур (рус.яз. 2019-2020) | 3 место |

| Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 2018-2019 уч.год |

| 1 | Бадулина Мария Сергеевна | 5 «Г» | школьный тур | диплом 1 степени |

| 2 | Жмылева Яна Алексеевна | 5 «Г» | школьный тур | диплом 1 степени |

| 3. | Касаева Анна Романовна | 6 «В» | школьный тур | диплом 1 степени |

| 4. | Саркисян Нелли Ашотовна | 6 «В» | школьный тур | диплом 2 степени |

| 5 | Реутская Алина Сергеевна | 7 «Г» | школьный тур | диплом 2 степени |

| 6. | Илюшина Диана Валерьевна | 7 «В» | школьный тур | диплом 2 степени |

| Конкурс «Живая классика» 2018-2019 уч.год |

| 1 | Горьковская Елизавета | 5 «Г» | школьный этап | 1 место среди учащихся 5-6 кл. (грамота) |

| 2 | Новакова Виктория | 5 «Г» | школьный этап | 1 место среди учащихся 5-6 кл (грамота) |

| 3 | Серомля Вероника | 6 «В» | школьный этап | 3 место среди учащихся 5-6 кл. (грамота) |

| 4. | Угрюмова Вера | 7 «Г» | школьный этап | 1 место среди учащихся 7-9 кл.(грамота) |

|

|

|

|

|

|

| Конкурс ораторского искусства |

| 1 | Кравцова Анжела | 6 «в» | школьный этап | 3 место |

| Научно-практическая конференция «Из прошлого - в будущее» |

| 1 | Кравцова Анжела | 6 «в» | школьный этап(2018-19гг) | победитель |

| 2 | Кравцова Анжела | 6 «в» | школьный этап (2019-20гг) | победитель |

| Научно-практическая конференция. «Шаг в науку. Северский трамплин». |

| 1 | Кравцова Анжела | 6 «в» | школьный этап(2018-19гг) | 3 место |