СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Доклад "Стили педагогической деятельности"

В связи с этим становятся актуальными вопросы формирования у педагога наиболее оптимальных и эффективных способов и приемов осуществления педагогической деятельности, обеспечивающих высокую ее результативность, что подразумевает под собой становление его индивидуального стиля. Верно найденный стиль, обусловливающий выраженность индивидуальности педагога, способствует демократичности, эффективности педагогического воздействия на учащихся, продуктивному общению участников данного процесса, максимальному раскрытию индивидуального потенциала каждого обучаемого.

Просмотр содержимого документа

«Доклад "Стили педагогической деятельности"»

«Тот, кого я учу, — это, прежде всего, живой человек, ребенок, а потом ученик. Оценка, которую я ставлю ему — это не только измеритель его знаний, но, прежде всего, мое отношение к нему как к человеку»

(В.А. Сухомлинский «Сердце отдаю детям»).

Сегодня в условиях социально-экономических и духовных преобразований жизни нашего общества все чаще обращается внимание на развитие индивидуальности человека, его неповторимости и уникальности. Более востребованной становится личность активная, творческая, способная принимать грамотные решения и реализовывать их в своей деятельности. Такую личность может воспитать только педагог-профессионал, обладающий конкурентоспособностью, умеющий творчески работать, владеющий навыками планирования и прогнозирования педагогической деятельности и самосовершенствования в ней.

В связи с этим становятся актуальными вопросы формирования у педагога наиболее оптимальных и эффективных способов и приемов осуществления педагогической деятельности, обеспечивающих высокую ее результативность, что подразумевает под собой становление его индивидуального стиля. Верно найденный стиль, обусловливающий выраженность индивидуальности педагога, способствует демократичности, эффективности педагогического воздействия на учащихся, продуктивному общению участников данного процесса, максимальному раскрытию индивидуального потенциала каждого обучаемого.

Целью данной работы является краткая характеристика основных стилей педагогической деятельности на основе анализа учебной и научной литературе по психологии и педагогике в высшей школе. Особое внимание мы уделим таким аспектам стиля педагогической деятельности как стиль общения и установки преподавателя.

^Понятие стиля педагогической деятельности.

Педагогическая деятельность, как и любая другая, характеризуется определенным стилем. Стиль деятельности — это устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в разных условиях ее существования. Он обусловливается спецификой самой деятельности, индивидуально-психологическими особенностями ее субъектов.

Стиль педагогической деятельности, отражая ее специфику, включает и стиль управления, и стиль саморегуляции, и стиль общения, и когнитивный стиль ее субъекта — преподавателя1.

Стиль педагогической деятельности выявляет воздействие по меньшей мере трех факторов:

а) индивидуально-психологических особенностей субъекта этой деятельности — преподавателя, включающих индивидно-типологические, личностные, поведенческие особенности;

б) особенностей самой деятельности;

в) особенностей обучающихся (возраст, пол, статус, уровень знаний и т.д.).

В педагогической деятельности, характеризующейся тем, что она осуществляется в субъективно-субъектном взаимодействии в конкретных учебных ситуациях организации и управления учебной деятельностью обучающегося, эти особенности соотносятся также:

а) с характером взаимодействия;

б) с характером организации деятельности;

в) предметно-профессиональной компетентностью учителя;

г) характером общения2.

Согласно В.А. Каи-Калику, под стилем общения понимаются индивидуально-типологические особенности социально-психологического взаимодействия педагога и обучающихся1.

Индивидуального стиль педагогической деятельности проявляется:

в темпераменте (время и скорость реакции, индивидуальный темп работы, эмоциональная откликаемость );

характере реакций на те или иные педагогические ситуации;

выборе методов обучения; подборе средств воспитания,

стиле педагогического общения;

реагировании на действия, на поступки студентов;

манере поведения;

предпочтении тех или иных видов поощрений и наказаний;

применении средств психолого-педагогического воздействия на студентов.

С.И. Архангельский рассматривает три группы характеристик индивидуального стиля педагогической деятельности;

1) содержательные,

2) динамические

3) результативные характеристики.

Среди важнейших содержательных характеристик ученые указывают такие, как:

преимущественная ориентация преподавателя: на процесс обучения, процесс и результаты обучения, только на результаты обучения;

адекватность-неадекватность планирования учебно-воспитательного процесса;

оперативность-консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности;

рефлексивность-интуитивность.

Аналогично выделяются динамические характеристики.

Говоря об индивидуальном стиле педагогической деятельности, обычно имеют в виду, что, выбирая те или иные средства педагогического воздействия и формы поведения, педагог учитывает свои индивидуальные склонности. Педагоги, обладающие разной индивидуальностью, из множества учебных и воспитательных задач могут выбрать одни и те же, но реализуют их по-разному.

Виды стилей педагогической деятельности

Наиболее полное собственно деятельностное представление о стилях педагогической деятельности дают А.К. Маркова и Л.М. Митина1. Они утверждают, что в основе различения стиля в труде преподавателя лежат следующие основания: содержательные характеристики стиля (ориентация учителя на процесс или результат своего труда, оценка этапов своего труда); динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость, переключаем ость и др.); результативность (уровень знаний, навыков, интерес к учебе у школьников). На основе этого были выделены индивидуальные стили.

Например, эмоционально-импровизационный стиль.

Преподавателей такого стиля отличает преимущественная ориентация на процесс обучения. Материал, представленный на уроках, логичен, интересен, однако в процессе объяснения у преподавателей с эмоционально-импровизационным стилем обучения часто отсутствует обратная связь со студентами. Опросом охватываются преимущественно сильные ученики. Семинары проходят в быстром темпе. Преподаватели с эмоционально-импровизационным стилем обучения не дают студентам самостоятельно сформулировать ответ. Для них (преподавателей) характерно недостаточно адекватное планирование учебно-воспитательного процесса: как правило, на их семинарах прорабатывается наиболее интересный учебный материал, а на дом задается менее интересный. Контроль за деятельностью студентов со стороны таких преподавателей недостаточен. Преподаватели с эмоционально-импровизационным стилем обучения используют большой арсенал разнообразных методов обучения. Они часто практикует коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания учащихся. Для преподавателей с эмоционально-импровизационным стилем обучения характерна интуитивность, выражающаяся в частом неумении проанализировать особенности и результативность своей деятельности на уроке.

Еще один стиль преподавателя — это эмоционально методический.

Преподаватели с эмоционально методическим стилем обучения ориентируются на процесс и результаты обучения. Для них свойственны адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, высокая оперативность, некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью. Такие преподаватели поэтапно отрабатывают весь учебный материал, следят за уровнем знаний студентов, используют закрепление и повторение учебного материала, осуществляют контроль знаний учащихся. Преподаватели с эмоционально-методическим стилем обучения отличаются высокой оперативностью, использованием разнообразных видов работ на уроке, коллективных обсуждений. Используя столь же богатый арсенал методических приемов при отработке учебного материала, что и преподаватели с эмоционально-импровизационным стилем, преподаватели с эмоционально-методическим стилем стремятся, прежде всего, заинтересовать студентов самим предметом.

Рассуждающе-импровизационный.

Для преподавателей с рассуждающе-импровизационным стилем обучения характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса. Такие преподаватели проявляют меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, они не всегда способны обеспечить высокий темп работы, реже практикуют коллективные обсуждения. Преподаватели с рассуждающе-импровизационным стилем (особенно во время опроса) предпочитают воздействовать на учащихся косвенным путем (посредством подсказок, уточнений и т.п.), давая возможность отвечающим детально оформить ответ.

Рассуждающе-методичный стиль.

Преподаватели с рассуждающе-методическим стилем обучения преимущественно ориентируются на результаты обучения и адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, проявляют консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения учебного материала, контроля знаний учащихся) сочетается у них со стандартным набором используемых методов обучения, предпочтением репродуктивной деятельности учащихся, редким проведением коллективных обсуждений. Во время опроса такие преподаватели обращаются к небольшому количеству студентов, давая каждому достаточно времени на ответ, особое внимание ими уделяется «слабым» студентам. Для преподавателей с рассуждающе-методическим стилем обучения характерна в целом рефлексивность1.

Каждый человек осуществляет общение типичными для него средствами и способами. Совокупность относительно устойчивых и характерных для данной личности приемов и методов организации общения называется индивидуальным стилем общения, который, в свою очередь, определяется чертами личности и характера. Стиль педагогического общения воплощает в себе социально-этические установки общества и вузовского педагога как его представителя в конкретной педагогической деятельности. Стиль общения тесно связан со стилем деятельности1. Здесь находят отражение уровень педагогической направленности личности педагога, его установка на педагогическую (а не только научную) деятельность и, наконец, индивидуально-типические характеристики.

Необходимо отметить, что многообразные исследования по проблемам педагогике высшего образования убеждают, что молодой человек, поступив в вуз, не сразу по своим психологическим характеристикам становится студентом: идут разноплановые адаптационные процесс, реализуемые посредством социально-психологических механизмов2. Именно здесь чрезвычайно важно начать формировать правильную систему взаимоотношений студентов-первокурсников и преподавательского состава.

Традиционно выделяются три основных стиля педагогического общения; авторитарный, свободно-либеральный и демократический3.

Для авторитарного стиля характерен функционально-деловой подход к студенту, когда преподаватель исходит из усредненного представления о студенте и абстрактных требований к нему. В своих оценках он стереотипен и субъективен. Часто недооценивает положительное значение таких качеств, как самостоятельность, инициативность, предпочитает характеризовать своих студентов как недисциплинированных, ленивых, безответственных. Хотя в целом такой стиль педагогического общения заслуживает негативной оценки, некоторые задачи (особенно на начальных этапах формирования студенческой группы) могут быть решены с помощью авторитарного стиля.

Свободно-либеральный стиль общения характеризуется попустительством, фамильярностью и анархией. Специальные исследования и педагогическая практика убедительно свидетельствуют, что это наиболее «вредный» для дела и разрушительный стиль. Он порождает неопределенность ожиданий студентов, вызывает у них напряженность и тревогу.

Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет демократический стиль, при котором преподаватель учитывает индивидуальные особенности студентов, их личный опыт, специфику их потребностей и возможностей. Преподаватель, владеющий таким стилем, осознанно ставит задачи перед студентами, не проявляет негативных установок, объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах. По сути этот стиль общения можно охарактеризовать как личностный. Выработать его может только человек, имеющий высокий уровень профессионального самосознания, способный к постоянному анализу своего поведения и адекватной самооценке.

Конкретный преподаватель вряд ли может быть однозначно отнесен к какому-то одному из перечисленных типов. Даже при наличии явного доминирования одного из стилей, один и тот же преподаватель в разных педагогических ситуациях, по отношению к разным студентам или при взаимодействии с другими преподавателями может демонстрировать элементы разных стилей. И этот факт является залогом больших возможностей для работы над своим стилем, особенно если речь идет о молодом преподавателе.

Но даже если взять основную линию поведения преподавателя в общении со студентами, т. е. его основной и устойчивый стиль то и он обязательно имеет выраженный индивидуальный характер, не совпадая полностью ни с одним из описанных выше. Задача выработки своего собственного индивидуального стиля не только в педагогическом общении, но и во всех других видах педагогической деятельности является одной из важнейших для любого профессионального педагога. Оптимальный индивидуальный стиль — это такой стиль, который позволяет максимально полно использовать сильные стороны преподавателя и по возможности компенсировать слабые стороны его темперамента, характера, способностей и личности в целом.

Успешность выработки индивидуального стиля в значительной степени определяет успешность профессионального становления преподавателя, его удовлетворенность трудом, рост его мастерства, объективную результативность его деятельности.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность педагогического общения является тип установки педагога. Под установкой имеется в виду готовность реагировать определенным образом в однотипной ситуации. Самому носителю его установки в большинстве случаев представляются абсолютно правильными и поэтому они чрезвычайно устойчивы и с трудом поддаются изменению через внешние воздействия. Консерватизм и ригидность установок усиливаются с возрастом. Исследователи выделяют два типа доминирующих установок преподавателей по отношению к студентам: позитивная и негативная1.

Наличие негативной установки преподавателя на того или другого студента можно определить по следующим признакам: преподаватель дает «плохому» студенту меньше времени на ответ, чем «хорошему»; не использует наводящие вопросы и подсказки, при неверном ответе спешит переадресовать вопрос другому студенту или отвечает сам; чаще порицает и меньше поощряет; не реагирует на удачное действие студента и не замечает его успехов; иногда вообще не работает с ним на занятии.

Соответственно о наличии позитивной установки можно судить по таким деталям: дольше ждет ответа на вопрос; при затруднении задает наводящие вопросы, поощряет улыбкой, взглядом; при неверном ответе не спешит с оценкой, а старается подкорректировать его; чаще обращается к студенту взглядом в ходе занятия и т.п. Специальные исследования показывают, что «плохие» студенты в четыре раза реже обращаются к педагогу, чем «хорошие»; они остро чувствуют необъективность педагога и болезненно переживают ее2.

Реализуя свою установку по отношению к «хорошим» и «плохим» студентам педагог без специального намерения оказывает, тем не менее, сильное влияние на студентов, как бы определяя программу их дальнейшего развития. Влияние установок педагогов на оценку учащихся хорошо иллюстрируются экспериментами, результаты которых уже стали хрестоматийными.

Эксперимент первый. Преподавателям предлагается описать незнакомого студента по фотографии. Первой группе преподавателей экспериментаторы охарактеризовали юношу как отличника, второй как троечника. Соответственно первая группа увидела у юноши, изображенного на фотографии, широкий и ясный лоб, открытый, умный взгляд, волевую складку губ, гладкую скромную прическу. По мнению второй группы преподавателей — бессмысленный взгляд юноши свидетельствовал о бедном мышлении, они отметили также очень высокий лоб, капризно сложенные губы, современную, но не украшающую его прическу.

Эксперимент второй. Преподавателям предлагали оценить студентов по их «личным делам», к которым были приложены фотографии. Всем давалось одно и то же дело, но разные фотографии — на одной был привлекательный юноша, а на другой — малосимпатичный. Оказалось, что более привлекательному молодому человеку при прочих равных условиях приписывался более высокий интеллект, лучший статус в группе сверстников, более высокий уровень воспитанности, а также давался более оптимистический прогноз дальнейшего развития. Итак, эксперты располагали массой объективных данных, а «сработала» фотография. Никто не просил экспертов оценивать внешность студента, но, оказывается, именно внешность имела значение и дифференцировала результаты экспертизы1.

К сожалению в педагогической работе со студентами субъективность оценок нередко связана с оценкой внешности студента. В результате складывается неблагоприятная для студента установка педагога на основании повода, который не имеет отношения к предмету, по которому проводится экзамен.

Эксперимент третий. Его результаты наиболее впечатляющи. После измерения теста умственного развития у группы учащихся, экспериментатор объявляет имена тех, чей коэффициент умственного развития оказался наиболее высоким. Но в число самых умных умышленно были включены несколько человек, чьи результаты в действительности были средними или даже низкими. Эти же результаты были сообщены преподавателям. Спустя год выяснилось, что те, кто был назван способными, действительно стали лучшими в группе.

О чем говорят результаты этого эксперимента? Преподаватели, «зная», что перед ними одаренный человек, делали все возможное, чтобы этот человек проявил себя как одаренный, и, «зная», что другой бездарен, не хотели с ним возиться, относились пренебрежительно, и это сказывалось на его положении и учебе. У педагогов в соответствии с предварительно полученной информацией сформировалась установка видеть студента под определенным углом зрения, и они делали все возможное, чтобы эту установку оправдать.

Как свидетельствуют эти результаты, представления преподавателей о студентах формируется под влиянием субъективной установки и поэтому отнюдь не всегда является адекватным. Более того, преподаватель не только сам находится под влиянием установок, но и активно «навязывает их действительности», т.е. ведет себя так, чтобы они оправдывались.

Преподаватель может не знать о своем субъективизме, но тем не менее проявлять его во взаимоотношениях со студентами, допуская таким образом серьезные педагогические ошибки. Не исключаются случаи, когда студенты используют эти просчеты преподавателя1.

Психологическим механизмом, лежащим в основе субъективизма педагога, является установка, неосознаваемая субъектом готовность определенным образом воспринять или понять нечто.

Каковы же условия преодоления субъективизма и предвзятости педагога вуза?

Первое условие: хорошо налаженная совместная деятельность педагогов и студентов, образующих единый учебно-воспитательный коллектив, где успехи студентов ведут к реальному успеху преподавателя. В этом случае возникают социально-психологические феномены коллектива как группы высшего уровня развития, блокирующие саму возможность возникновения субъективизма. Когда преподаватели и студенты связаны отношением ответственной зависимости и повседневно работают вместе, между ними не вырастают барьеры общения.

Второе условие – это овладение системой социально-психологических и педагогических знаний, без которых правильная организация процесса общения затруднена и психологическая сущность явлений субъективизма, предвзятости, предубежденности не будет понята и осмыслена.

Учет данных социальной психологии при формировании умений педагогического общения – обязательное условие совершенствования работы преподавателей со студентами.

Оценочная деятельность учителя. Рейтинговая оценка знаний учащихся

«Тот, кого я учу, — это, прежде всего, живой человек, ребенок, а потом ученик. Оценка, которую я ставлю ему — это не только измеритель его знаний, но, прежде всего, мое отношение к нему как к человеку»

(В.А. Сухомлинский «Сердце отдаю детям»).

Введение. Актуальность исследования

Среди проблем, оказывающих существенное влияние на повышение эффективности и качества обучения, особое место занимают проверка и оценка знаний учащихся — необходимая часть учебно-воспитательного процесса; от их правильной постановки во многом зависит его успех.

Проблема оценочной деятельности учителя является одной из ряда чрезвычайно важных проблем в работе школы. От её решения во многом зависит успех обучения.

История оценки

Как же развивалась оценочная деятельность учителя в образовательных учреждениях?

В Киевская духовная академия ( 1737 г.) оценивание проводилось с помощью словесных отзывов: I группа отзывов (очень хорошие успехи): — «учения изрядного ,надежного, доброго, похвального»; II группа (средние успехи) — «учения непосредственного, мерного, нехудого»; III группа (ниже среднего) — «учения слабого, подлого, прехудого, безнадежного, ленивого». В Казанском университете (начало XIX г.) успехи студентов обозначались словесно: превосходен, отличен, успевает хорошо, не худ, мало старается, очень слаб. В Германия возникла первая система оценок в виде 3 баллов: 1-й – лучший, 2 — й – средний, 3 — й – худший. В России с 1837 года прижилась система оценки из 5 баллов: «5» — владеет в полной мере, «4» — (владеет достаточно), «3» — владеет недостаточно, «2» — не владеет. Пятибалльная система оценки знаний существует в школах России более 160 лет (с 1837 года). И до сих пор часть учительства считает её удобной, простой, выгодной. Но удобство, простота и выгода, прежде всего для учителя. А так как основная цель модернизации образования сегодня - личностная ориентация на ребенка, учет его индивидуальных особенностей, возможностей продвижения по пути овладения знаний в собственном темпе, то очевидно, применение этой системы мало эффективно, особенно для учащихся старших классов.

На сегодняшней день действительно значительное изменение и обновление содержания, Все ощутимее изменения и новации в технологиях обучения. Но вот система школьного оценивания ещё мало изменилась.Школьники часто бывают разочарованы оценками, которые, по их мнению, не соответствуют истинному результату затраченных усилий. Считается, что для ребенка оценки служат стимулом к получению знаний, а для родителей к тому, чтобы вести контроль за занятиями ребенка.

Проблема оценки результатов обучения в настоящее время является дискуссионной. Необходимость оценивания знаний, умений и навыков ученика не вызывает сомнения, однако вопрос с чем их сравнивать - с эталонными представлениями, описанными в учебной программе, со знаниями, умениями и навыками других учеников или с показателями этого же ученика на предыдущем этапе обучения, остается неясным. В теории и практике обучения наиболее устоявшимся является мнение, что суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня усвоения знаний учащимися, который должен соответствовать образовательному стандарту по данной программе, предмету. В последнее время в научной литературе все чаще высказывается мнение о необходимости оценивать учащихся по их собственным сдвигам в развитии, видя именно в продвижении ученика успех обучения.

Недостатки 5-ти балльной системы оценкизнаний учащихся («Стратегия модернизации содержания общего образования»):

-- Нет эталона для сравнения, измерения и объективного оценивания знаний.

-- Обостряются отношения между учителем и учащимся.

-- Отсутствие системы оценивания, ориентированной на индивидуальную, проектную, опытно- экспериментальную, творческую работу подростков.

-- Отсутствие целенаправленной работы, направленной на развитие у учащихся способностей к самоконтролю и самооценке.

-- Контрольно-оценочный механизм остается целиком и исключительно в руках педагога и направлен на внешний контроль, сопровождаемый соответствующими санкциями, а не на педагогическую поддержку учащихся.

-- «Субъективизм» и «авторитарность» системы контроля и оценивания.

Достоинства балльной системы

Оценки интуитивно понятны.

Оценки просты в употреблении.

Оценки удобны для конкурсов, вступительных экзаменов, статистики, отчетности и т.п.

Рейтинговая технология оценивания знаний учащихся

Рейтинг – отнесение к тому или иному классу, разряду, показатель успешности чего-либо (англ. rating – оценка). В образовании рейтинг - ранжирование обучающихся в группе по результатам комплексной, суммарной оценки их достижений в течение процесса обучения.

Что дает рейтинговая система ученику? – новую возможность:

• самому распоряжаться своим временем;

• выбирать порядок выполнения учебных заданий;

• самостоятельно планировать их выполнение;

• постоянно получать информацию об успешности своих академических результатов;

• сравнивать уровень своих знаний с уровнем знаний других обучающихся;

• углубляться в интересующие его области науки.

Возможны различные варианты начисления баллов и повышение и снижение оценки.

Как составить рейтинг?

1. Разделить учебный материал на структурно-логические самостоятельные модули (логические блоки);

2. Определить нормативные баллы на все задания (или правила начисления баллов);

3. Установить минимальное количество баллов по каждому виду учебной деятельности, которое должен набрать обучающийся.

4. Составить для обучающихся свод правил и положений, на основе которых будет производиться оценивание - рейтинговый регламент;

5. На основе программных средств организовать учет успеваемости обучающихся и расчет их рейтингов;

6. В конце четверти выставить общую оценку, представляющую собой сумму рейтинговых оценок за отдельные модули.

Прежде всего необходимо определиться с выбором рейтинга. Возможны следующие виды:

рейтинг по предмету или по ряду предметов;

рейтинг по предмету общий или отдельно по теоретическим вопросам, отдельно по решению задач и по дополнительным баллам;

рейтинг временной — за некоторый промежуток времени (четверть, полугодие, год и т.д.) или тематический — по отдельным разделам (темам) .

Для внедрения рейтинговой системы в рамках конкретной темы необходимо выполнить следующие действия:

Определить перечень понятий, которые учащиеся должны усвоить в данной теме и определить уровень их усвоения.

o репродуктивный: данное понятие ученик должен воспроизвести в том виде, в котором оно было озвучено на уроке учителем, записано в учебнике, тетради.

o продуктивный: ученик на уроке должен на основе данного понятия выполнить типовые упражнения, ответить на вопросы (то есть понимать)

o частично поисковый – ученик на основе понятия не только выполняет типовые упражнения, но и переносит данное понятие в новые условия для решения не стандартных задач.

o творческий: ученик в ходе исследования, мысленного или математического эксперимента, открывает для себя новые знания (понятия)

В скобках указывается уровень усвоения, предлагаемый для наиболее подготовленных учащихся (в качестве дополнительных заданий). Так же необходимо отметить понятия указанные в минимальных требованиях по предмету. Отмеченные понятия соответствую отметке «удовлетворительно» по данной теме.

2. Определить перечень умений и навыков, которые в соответствии с тематическим планированием ученику необходимо овладеть. Отметить уровень усвоения каждого из перечисленных умений, отметить обязательные умения в соответствии с обязательными требованиями по предмету.

3. Определить тип контроля (устный зачёт или опрос, письменная работа, диктант, практическая или лабораторная работа и т. д.), а так же уровень их сложности. Например, наименее сложные работы, требующие простого запоминания, оцениваются не более 5 баллов. Работы, подразумевающие выполнение типовых (стандартных) упражнений имеют стоимость 10 баллов. Контроль, содержащий элементы творческих заданий, оценивается 15 баллов. Итоговые контрольные работы имеют цену в размере 30-50 баллов (в зависимости от сложности и величины темы). Практическая работа, хоть и считается наиболее сложной, оценивается в 10 баллов, т. к. выполнятся учащимися в группах или парах.

Принципы разработки заданий:

60% контрольного задания должна включать только понятия и умения (навыки) включённые в обязательный минимум (стандарт) по предмету (отметка “ 3”).

40% заданий основаны на понятиях, умениях (навыках) выше стандартных (отметка “ 4” и “ 5”)

В любой форме контроля (кроме диктантов и опроса) предусмотрены дополнительные задания частично-поискового и творческого уровня, выполнив которые, учащиеся могут получить дополнительные баллы

Без предварительного предупреждения учащихся производится проверка письменных домашних заданий. Количество рейтинговых баллов зависит от периода проверки и склонностей, данного класса к регулярному выполнению домашнего задания. Какое количество баллов ученик может набрать за каждое задание должно быть отражено в “Таблице стоимости”.

Также нужно решить ряд вопросов:

Полностью ли Вы хотите перейти на рейтинговую систему или будете использовать ее параллельно с общепринятой оценочной системой?

1. Будете ли Вы учитывать действия, которые напрямую не относятся к учебному процессу? Если учитывать, то какова их доля в итоговом балле (итоговой отметке)?

Чем больше действий будет учтено, тем лучше для объективности отметки.

Таким образом, при рейтинговой системе оценивания достижений учащихся можно применять самые разнообразные формы и методы организации учебно-познавательной деятельности, но самое главное – вызвать у учеников интерес к предмету и пробудить желание заниматься в дальнейшем.

Использование EXCEL для рейтинговой оценки знаний учащихся

В нашей школе достаточно активно учителя-предметники используют информационные технологии на своих уроках. Использование компьютера дает учителю не только новые возможности в преподавании своего предмета, но и позволяет осуществить обработку результатов обучения.

Как правило, учителя-предметники начинают использование возможностей ПК на уроках для создания дидактических материалов с помощью тестового процессора MS Word и электронных таблиц Excel. Технология работы с электронными таблицами в настоящее время столь же популярна, как и технология создания текстовых документов. Использование возможностей современных информационных технологий позволяет автоматизировать процесс обработки результатов обучения. Это позволяет своевременно корректировать содержание и методику обучения, наглядно представлять их в виде таблицы и диаграмм, дает более полную информацию о результатах образовательного процесса в целом.

В этом учебном году в нашей школе проводился районный семинар учителей информатики по теме «Оценочная деятельность учителя. Рейтинговая оценка знаний учащихся. Использование EXCEL для рейтинговой оценки знаний учащихся». В процессе работы семинара были рассмотрены следующие вопросы: история развития оценочной деятельности; современные подходы к оценке знаний ученика; рейтинговый метод оценивания знаний учащихся. В ходе семинара учителя — предметники нашей школы выполнили оценку знаний класса по информатике с применением MS EXCEL. Вопросы, рассматриваемые на семинаре, заинтересовали непосредственных участников семинара — учителей — предметников школы и гостей семинара.

В настоящее время рейтинговая оценка все шире используется в педагогике.

Система рейтинговой оценки зависит от способов организации учебного процесса. Можно составить таблицу в EXCEL, учитывающую результаты разных видов деятельности учащихся на занятиях:

o выполнение контрольных работ;

o выполнение лабораторных работ;

o результаты сдачи зачетов.

| Каждый вид деятельности оценивается из определенного количества баллов. Затем подсчитывается общая сумма баллов, набранных каждым обучаемым и процент этой суммы по отношению к максимально возможному количеству баллов. Может быть также определен ранг (место) каждого ученика. По результатам рейтинговой оценки может быть построена диаграмма Выводы Изменения системы оценивания в школе будут адекватными направлениям модернизации образования, если оценивание будет рассматриваться не только как средство контроля достижения учебных результатов, но и как одно из педагогических средств реализации целей образования в школе. |

Влияние оценки на развитие личности ребёнка.

Оценка - мощное средство воспитания, воздействующее не только на самооценку, но и на развитие личности в целом. Контроль и оценка необходимы для успешного осуществления учебной деятельности. Вопрос состоит в том, в какой форме они должны осуществляться. Основные традиционные формы - опрос и отметка - вносят немало отрицательных моментов в учебно-воспитательный процесс, хорошо известных каждому учителю. Наиболее серьезные негативные последствия имеют проявления процентомании в установках учителя, использование им угроз, нотаций, недоброжелательной иронии в адрес ученика, сравнение успеваемости и способностей учащихся, не равных в этом отношении, отсутствие оценки после опроса.

Оценочная деятельность учителя обычно осуществляется в форме отметки в журнале и в вербальной форме. Между ними имеется существенное различие. Оценка, которую учитель ставит в журнал, является официальной, выставляемой на основе специально разработанных критериев. Вербальные оценки не контролируются строгими показателями, но они должны быть гуманными, должны способствовать развитию учащихся.

Отметка в качестве мотива учебной деятельности может воплощать в себе разные причины: потребность в одобрении со стороны учителя, потребность быть на уровне своей собственной самооценки, стремление завоевать авторитет товарищей, желание облегчить себе поступление в высшее учебное заведение, многие другие потребности.

Развитие возможно лишь тогда, когда не сама по себе педагогическая оценка выступает в роли главного мотива, но когда учебный труд регулируется познавательной потребностью.

Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения приёмами умственной деятельности, но и от уровня самооценки.

С самооценкой тесно связано и другое личностное образование – уровень притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в определённой положительной оценке. Высота положительной оценки, в которой нуждается личность, может быть разная. Одних удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже других. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи на оценку выше всех остальных.

Самооценка школьника в основном ориентирована на оценки, выставляемые в журнал. Однако вербальные оценки могут играть доминирующую роль в формировании самооценки ученика, если учитель умеет правильно ими пользоваться. Это связано с тем, что эти оценки более лабильны, эмоционально окрашены, более доходчивы для учащихся.

Самооценка и связанный с ней уровень притязаний позволяют судить о том, как происходит процесс развития личности школьника под влиянием учебной деятельности. Особое значение дети придают тому, как они оцениваются другими. В младшем школьном возрасте самооценка формируется, главным образом, под влиянием оценок учителя.

С возрастом у слабоуспевающих школьников растёт недооценка своих возможностей. Преобладание неуспеха над неуспехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведёт к увеличению неуверенности к себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний.

Большую роль в процессе формирования самооценки и уровня притязаний играет мотив достижения успеха. Если ребёнок постоянно не справляется с заданием и получает низкие оценки, то мотив достижения успеха значительно ослабевает. Сначала возникает переживание, затем безразличное отношение к отрицательной оценке своей деятельности другими. В результате может возникнуть ценностная переориентация личности.

Положительное влияние на учебную деятельность и личностное развитие детей оказывают развернутые содержательные оценки учителем ученических ответов и работ, сопоставление успехов ученика с его старыми достижениями, констатация правильности выполнения задания и эмоциональная поддержка ученика в ходе работы, использование в разных формах самооценок учащихся. Следует подчеркнуть, что влияние оценок учителя становится благотворным при наличии доверия к нему у школьника. В возникновении отношений доверия между учителем и учеником важную, часто решающую роль играют особенности личности учителя, его ожидания, общая позиция, стиль его общения с классом, способность создать атмосферу психологического комфорта.

Подавляющее большинство учителей считают, что ученики средних классов всегда согласны с их оценками, поэтому учителя не анализируют свои оценочные суждения и не пытаются искать причин педагогических неудач в этом направлении.

Необходимо помогать ученику формировать собственную оценочную деятельность, развивать умение анализировать оценочные суждения учителя и тем самым формировать самооценку.

Для того чтобы не возникало противоречий между учеником и учителем при выставлении оценок, необходимо обучать ребёнка самому оценивать свою работу.

Метод взаимного рецензирования. В процессе обучения очень важной является готовность школьника сквозь призму требований, предъявляемых к работе, выполненной другим, критически пересмотреть собственную работу. Как стимулировать этот процесс?

В I и II классах детей привлекали к взаимооценке и самооценке чтения и пересказа текстов, изделий, изготовленных на уроках труда. Изделия до того, как их оценивал учитель, раздавались на взаимную оценку детям. После оценки работы товарища ученику вручали предмет, изготовленный им самим, и просили также рассмотреть его и оценить. На начальном этапе во всех случаях работа учеников-«рецензентов» по оценке собственных работ не отвечала тем требованиям, которые они предъявляли к изделию, выполненному товарищем. В дальнейшем критическое отношение детей к собственным работам неуклонно возрастало. Одновременно снижалась чрезмерная критичность при оценке работ товарищей.

В III и IV классах оказалось возможным организовать взаимное рецензирование и саморецензирование в письменной форме заданий, выполненных на уроках русского языка (изложений, сочинений). После оценки работы другого, при повторном рассмотрении своих сочинений учащиеся существенно изменили отношение к результату собственной деятельности. Каждый ученик с учетом сделанных другими замечаний по его работе и недостатков, которые он сам обнаружил при ее повторном просмотре, писал каждый раз новый вариант сочинения, всегда гораздо лучший.

Такой способ работы учителя очень эффективен не только для воспитания учащихся (корректирует их поведение, предупреждает развитие высокомерия, завышенной самооценки либо, наоборот, неуверенности в себе, ощущения своей неполноценности), но и для развития его собственных профессиональных качеств, таких, как уважение к ребенку, терпеливость, педагогический такт.

Групповые и индивидуальные нормы оценки

Те учителя, которые в ходе оценки пользуются в первую очередь групповой нормой, оценивают деятельность учащихся в узком интервале времени. Они рассматривают достижения ученика в сравнении с существующим уровнем достижений класса. При использовании этой нормы ученикам ясно, кто в их классе принадлежит к группе лучших, а кто к группе худших. Педагоги, оценивающие учеников на основе групповой нормы, стремятся к стандартизации заданий. Они дают всему классу задания приблизительно одинаковой трудности, одного и того же типа, стремясь создать ситуацию равенства, что дает возможность непосредственного сравнения и оценки учащихся. В результате более сильные ученики часто работают над легкими для них заданиями, а более слабые - над более сложными для них заданиями. Так постепенно складываются разные способы взаимодействия учителя с группой успешных и группой неуспешных учеников. С точки зрения мотивации учения учебная ситуация такого типа для одних учащихся оказывается слишком сложной, для других - слишком простой. В первом случае актуализируется потребность избежать неуспеха, во втором - потребности вообще не актуализируются.

Другие учителя используют индивидуальные нормы при оценке учащихся. Достижения учащихся они рассматривают в сопоставлении с их же предшествующими достижениями. Такие педагоги не используют задания, подобные тестовым ситуациям, а исходят из актуального уровня школьных успехов ученика и выбирают задания соответствующей трудности, оказывая необходимую помощь. При таком обучении ученики одного класса могут в одно и то же время с различной продолжительностью работать над различными по сложности заданиями. Педагоги, оценивающие достижения учеников подобным образом, готовы рассматривать их достижения в более широких интервалах времени, охотно допуская возможность изменений в дальнейшем развитии ученика. Обнаруживается, что подобное взаимодействие уменьшает боязнь неуспеха и страх перед опросом, у более слабых учеников появляется вера в собственный успех.

Надо ли сравнивать детей между собой? Наблюдения показывают, что постоянное акцентирование недостатков одних учеников и достоинств других неблагоприятно сказывается на нравственно-личностном развитии каждого учащегося и на межличностных отношениях, складывающихся между детьми в классе.

Как писал В. А. Сухомлинский, «следует иметь в виду некоторые подводные камни самой логики педагогического процесса: обучение проникнуто постоянной, повседневной проверкой, контролем, ежечасным сравнением успехов одного ученика с успехами другого. За всем этим таится опасность разочарования, неуверенности в своих силах, замкнутости, равнодушия, озлобления, то есть таких душевных сдвигов, которые приводят к огрублению души, утрате чуткости».

Мы зависим от оценки других людей. Когда нас оценивают хорошо, мы возносимся, становимся большими, красивыми, умными, мы приняты собой, потому что судим о себе с чужих слов. А когда нас чернят, говоря, что мы плохие, нехорошие, топают на нас ногой, покрикивают – немедленно возникает испуг и наше «я» внутренне сотрясается.

Оценка должна служить главной цели - стимулировать и направлять учебно-познавательную деятельность школьника и тем самым способствовать его развитию.

Контрольно-оценочная деятельность педагогов

Важным условием повышения эффективности учебного процесса является систематическое получение учителем объективной информации о ходе учебно-познавательной деятельности учащихся. Эту информацию учитель получает в процессе контроля учебно-познавательной деятельности учащихся.

Контроль в педагогическом процессе рассматривается как процедура оценочной деятельности, включающая в себя действия с использованием разнообразных педагогических мер и методов измерений по получению информации о ходе и результатах обучения.

Среди проблем, которые оказывают существенное влияние на повышение эффективности и качества обучения, особое место занимают контроль и оценка знаний учащихся. Действительно, контроль и оценка– необходимая часть образовательного процесса. От того, как осуществляются проверка и оценка знаний учащихся, во многом зависит их учебная дисциплина, отношение к учёбе, формирование интереса к предмету, а также таких важнейших качеств, как самостоятельность, инициативность, трудолюбие.

Проблема оценки и оценочной деятельности – одна из актуальнейших проблем, как в педагогической теории, так и в педагогической практике. В различные периоды жизни общества измерение качества обучения и воспитания школьников, а также выражение результатов этих измерений всегда вызывали живой интерес педагогов.

Если теоретический аспект проблемы более всего волнует ученых, то прикладной аспект, отражающий механизм оценки уровня обученности и достижений ученика в различных сферах учебной деятельности, все больше волнует учителей и руководителей образования.

На основе оценивания появляется знаковое выражение этого процесса в виде отметки. Однако во что она превратиться в дальнейшем, что она принесет ученику – это уже не зависящая от оценивания деятельность. Отметка, которой приписывается невинная роль простого отражения и фиксатора результатов оценивания, на практике становится для ребенка источником радости или серьезных потрясений. Не замечать эту действительность – значит допустить серьезный психологический просчет в анализе оценочной деятельности учителя и всей системы обучения в школе.

Констатировав определенный уровень знаний учащихся, учитель имеет возможность корректировать дальнейший процесс обучения, оказывать помощь в виде советов, рекомендаций, консультаций, проявлять свое отношение к его стараниям и успехам. Оценкам подвергаются наличные знания школьника и проявленные ими умения и навыки. Объективность оценивания в традиционной школе рассматривается именно с этой позиции. Вместе с тем остаются в стороне старания и усилия ребенка. Они, как правило, не принимаются во внимание. Не учитывается и рациональность его учебной деятельности. Не принимается во внимание и мотив, который заставил его выучить учебный материал.

К сожалению, в традиционной школе на процесс оценивания не влияет и качество самого обучения (имеется в виду тот процесс, который выстроил учитель), в результате которого ученик должен был усвоить данный материал.

Поэтому очень важно знать, как лучше организовать контроль знаний учащихся и как правильно оценить уровень их знаний.

Контроль и оценка успешного обучения

Контроль как звено учебного процесса. Объект и функции контроля

Неотъемлемой частью сложного процесса учебно-воспитательной работы является контроль. В широком смысле контроль связан с ориентировочной деятельностью человека, а без нее учебная работа ученика и работа учителя невозможны.

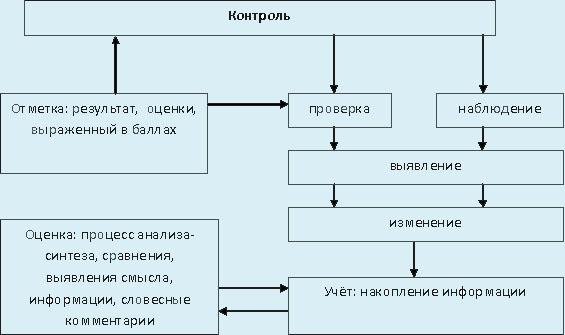

Контроль — наиболее широкое по объему понятие. Он охватывает и включает в себя все другие понятия как составные структурные компоненты. Начальным моментом контроля являются наблюдение и проверка. В процессе наблюдения и проверки выявляется (выявление) и измеряется (измерение) тот материал, который предстоит проконтролировать. В результате наблюдения и проверки накапливается первичная информация, она учитывается (учет). В последующем эта информация подвергается анализу-синтезу, сравнению. При этом выявляется ее смысл и значение, проводится оценивание (процесс оценки) этой информации с точки зрения задач контроля. Результаты оценки получают внешнее или внутреннее выражение, словесный комментарий. В дальнейшем, исходя из смысла, значения и значимости, эта информация становится своеобразным сигналом для продолжения педагогического процесса в том же направлении или для внесения в него коррекций. Все зависит от того, соответствуют ли результаты оценки ранее намеченным учебно-воспитательным задачам или отличаются от них.

Результаты оценивания могут быть выражены в баллах - отметках.

Наглядно структурные компоненты контроля можно представить схематически

Схема 1

Объектом (или содержанием) контроля может стать все, что относится к учебно-воспитательному процессу. Конкретное же его содержание будет зависеть от целевой установки и задач контроля. В частности, контролируется деятельность учителя и ученика в процессе обучения. Учитель, проверяя ученика, выясняет особенности понимания и осмысления учеником изучаемого материала, точность, глубину и прочность его знаний, широту кругозора, развитие познавательных процессов (памяти, логического мышления, воображения). В процессе обучения у учащихся фор мируются общеучебные, специальные и другие практические умения и навыки. Учитель также контролирует степень их точности и устойчивости, способности ученика применять знания на практике, творческий подход к выполнению учебного дела, владение рациональными приемами работы, умение "совмещать", "сливать" одни навыки с другими.

В деятельности учителя контролируются его умение организовать классные занятия, его методы и приёмы обучения учащихся, стиль и приёмы общения.

Таким образом, контроль в учебно-воспитательном процессе позволяет установить качество теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся, способы их учебной деятельности, степень умственного развития, а также уровень педагогического мастерства учителя.

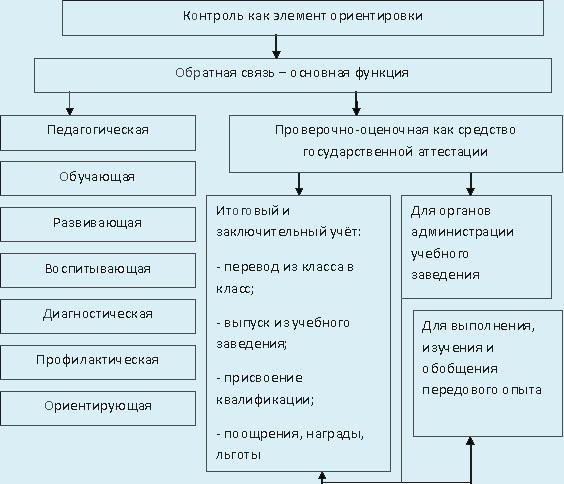

Как элемент ориентировочной деятельности контроль имеет разные функции, из которых главная - функция обратной связи. Только лишь постоянно имея информацию о том, как "ведет" себя, как реагирует "обучающаяся система" (класс, группа, ученик) на воздействие "обучающей" (учитель, ученик-консультант, технические и электронные средства информации), можно надежно идти вперед по пути овладения знаниями, умениями и навыками. Только тогда учитель может быть уверенным в том, что он учит так, как задумано и как надо. Если результат обучения слабый, то информацию он воспримет как сигнал к перестройке своей методики.

Все остальные функции контроля по их задачам можно свести к двум группам: педагогической и проверочно-оценочной. Педагогическая функция в учебном процессе распадается на ряд подфункций: обучающая, развивающая, воспитывающая, диагностическая, профилактическая, ориентирующая.

Обучающая подфункция связана с тем, что, выявляя в процессе проверки уровень знаний, умений и навыков учащихся, учитель побуждает ученика к систематическим занятиям, исправляет ошибки и неточности в его знаниях, дает рекомендации о том, как лучше овладеть материалом конкретной темы, побуждает пользоваться дополнительной литературой, приучает обращаться к справочникам и энциклопедиям.

Развивающая подфункция контроля в учебном процессе заключается в том, что учитель через него имеет возможность постоянно знать уровень умственного развития ученика, успехи или отставание в этом развитии: особенности восприятия, типов и процессов памяти, развития мыслительной деятельности, речи, воображения. Это необходимо ему знать для того, чтобы, во-первых, осознанно и грамотно проводить работу по совершенствованию умственного развития и, во-вторых, через это знание лучше учитывать индивидуальные особенности-развития познавательной деятельности и добиваться хорошей успеваемости каждого.

Воспитывающая подфункция контроля вытекает из того, что ученик, зная о проверке (на уроке могут спросить, а не знать — стыдно; ожидается контрольная работа и т.п.), начинает терпеливо овладевать знаниями; когда трудно — напрягает силу воли, упорно добиваясь хороших знаний. Эта подфункция выражается также и в том, что контроль способствует формированию у ребят мотивов учения, в том числе таких моральных чувств, как долг, обязанность, ответственность, совесть, честь. Школьники избавляются от таких ложных мотивов, как отметка "любой ценой", в классе формируется негативное отношение к нечестным приемам получения высокой отметки – к списыванию, "шпаргалкам", подсказкам, групповому саботажу, третированию отличников. В процессе контроля складываются межличностные отношения учащихся, формируется сотрудничество между учениками и учителем.

Сущность диагностической подфункции контроля – в получении информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и умениях учащихся и порождающих их причинах затруднений учащихся в овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок. Результаты диагностических проверок помогают выбрать наиболее интенсивную методику обучения, а также уточнить направление дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения.

Ориентирующая подфункция вытекает из диагностической подфункции. Выяснив сильные и слабые стороны знаний учащихся в процессе диагностики, преподаватель ориентируется в методике собственной работы, в индивидуальных особенностях каждого учащегося. Эта информация служит для него ориентиром для совершенствования учебного процесса.

Профилактическая подфункция. Известно, что выученный и даже хорошо усвоенный материал со временем забывается. Это особенно заметно, если знания ученика не были востребованными. Более интенсивно идет процесс забывания в первое время после усвоения новой информации. Предупредить забывание можно путем эпизодического повторения. А повторение как мера профилактическая, предупреждающая забывание, неизбежно связано с контролем знаний. В этом заключается смысл его профилактической функции.

Проверочно-оценочная функция контроля также включает ряд подфункций. Они, скорее всего, относятся к проверке работы учителя, к организации методической работы в школе.

Контроль в подфункции государственной аттестации результатов учебно-воспитательной работы. Прежде всего, отметим, что внутришкольный контроль учебно-воспитательной работы есть в то же время средство аттестации. Администрация школы, а также органы образования разных уровней всегда интересуются состоянием успеваемости учащихся своей школы, школ района и т.д. Кроме того, их интересует, в какой мере удачен учебный план школ различных типов, доступны ли учебные про-граммы и учебники по разным предметам и для всех классов и т.д.

Контроль как средство государственной аттестации выступает в процессе итогового и заключительного учета. Так, на основании контроля знаний, умений и навыков учащиеся переводятся из младших классов в старшие; по результатам экзаменов они выпускаются из школы и получают соответствующий документ об образовании;

Таковы основные функции контроля учебно-воспитательной работы. В наглядном виде они представлены на схеме 2.

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. Образованность в данном случае используется как широкое понятие, включающее в себя возрастной уровень развития, воспитания и осведомленности школьника, сформированное его познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности.

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-умений-навыков установленным государством эталоном (стандартам), а оценка выражает реакцию на степень и качество этого соответствия (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо). Таким образом, в конечном счете система контроля и оценки для учителя становится инструментом оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает основания для прогнозирования направлений развития образования в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения необходимых корректировок в систему образования подрастающего поколения, оказания необходимой помощи как ученику, так и учителю.

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи; устанавливается динамика успеваемости, сформированность (несформированность) качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне ее, степень развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); появляется возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и приемы, про-анализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое исключить из учебной программы.

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать.

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности.

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные целевые установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль.

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать поддержку, но может и огорчить, записать в разряд "отстающих", усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и сверстниками.

Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения заключается в том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты мот быть изменены к лучшему. Это положение соотносится с одним из главных законов педагогики начального обучения - младший школьник должен учиться на успехе. Ситу-ация успеха и эмоционального благополучия – предпосылки того, что ученик спокойно примет оценку учителя, проанализирует вместе с ним ошибки и наметит пути их устранения.

Информационная функция является основой диагноза планирования и прогнозирования. Главная ее особенность – возможность проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого.

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности ("что я делаю не так...", "что нужно сделать, чтобы...") и осуществить корректировку учебно-воспитательного процесса.

Виды контроля знаний учащихся

Методика контроля как целостная система состоит из разных (по функциям, формам и т.п.) структурных компонентов. Анализ советской и постсоветской педагогической и методической литературы, показывает, что основные направления методики контроля в разных источниках в существенном совпадают, но названия (номенклатуру) терминов (а иногда и понятий), их классификацию и взаимосвязь разные авторы трактуют на свой лад. Такой разнобой, естественно, создает сложности в ос-мыслении учебной и методической литературы и студентами, и стажерами. В свою очередь и мы изложим свое понимание этих же вопросов. К числу таких структурных компонентов относятся виды контроля, его методы и приемы, формы и организация.

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе.

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета.

Функциональное назначение предварительного контроля заключается в том, что учитель имеет в виду изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала, т.е. проверка здесь играет диагностическую роль: установить, в какой мере сформированы у учащихся умственные возможности для полноценного восприятия нового учебного предмета. А в начале учебного года — установить, что сохранилось и что "улетучилось" из того, что изучалось школьниками в предыдущем учебном году. И в самом деле, на основе данных предварительного (диагностического) контроля учитель строит (конструирует) изучение нового материала, предусматривает повторение, организацию межпредметных связей, актуализирует знания, невостребованные до того времени.

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет педагогическую нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки – отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю.

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, например о творчестве писателя (литература), о Великой Отечественной войне (история отечества), о галогенах (химия) и т.п. Это отчетливо видно на повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета.

Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера.

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий класс) отдается предпочтение более высоким.

Методы, приёмы и формы организации контроля знаний учащихся

При контроле используются многие методы и методики. Наряду с традиционными методами контроля, проверки, оценки, учета знаний и умений, применяются тестирование обученности и воспитанности школьников, исследование потенциальных возможностей учеников (это свойство называют обучаемостью), проектирование индивидуального и личностно ориентированного учебно-воспитательного процесса, другие способы. Современная школьная диагностика — это совокупность методов и методик, позволяющих всесторонне исследовать ученика (класс) в системе педагогических отношений.

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте.

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, вы-сказывать свое мнение, аргументирование строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимися материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи учебника.

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ. Самостоятельная работа –небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с уче-никами. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой.

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных силах.

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время. Это способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы.

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять пра-вила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). Кон-трольная работа оценивается отметкой.

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности.

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п.

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в целом.

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по любому предмет. Их цель – проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания.

Тематический контроль.

Его сущность, функции, методы и приёмы проведения

Одним из видов контроля является тематический контроль.

Тематический контроль – это вид контроля, который проводится по завершении изучения большой темы.

Функции тематического контроля следующие:

систематизировать и обобщить материал всей темы;

путём повторения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета.

Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера.

Специфика этого вида контроля:

ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается возможность пересдать, доедать материал, исправить полученную ранее отметку;

при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным;

возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к учению.

В старших классах для проведения тематического контроля могут использоваться коллоквиумы (от лат. colloquium — разговор, беседа). Его методика такова: учащимся заранее объявляется тема и минимум вопросов, указывается литература. Для интересующихся организуются консультации. Коллоквиум чаще всего проводится перед практическими занятиями, например по физике, химии, биологии, труду. От него, как правило, никто не освобождается, проверке подвергаются все ученики. Если кто-либо не справится с заданием — такого ученика учитель вправе не допустить к практической работе: дав консультацию ученику о том, как ликвидировать пробелы в знаниях темы, учитель вновь проверит, усвоил ли ее ученик.

Средства контроля

Казалось бы, это чисто технический вопрос. И, в основном, это действительно так. Но помимо этого есть содержательная сторона "инструментария", который используется в процессе контроля, а также методические вопросы их использования.

Если иметь в виду устные методы контроля, то в целях увеличения числа отвечающих можно использовать магнитофон. В.Ф. Шаталов из своих наблюдений пришел к выводу, что учащимся на уроке приходится очень мало говорить. Чтобы продлить это время, когда ученику надо устно отвечать, педагог-новатор использует магнитофонную запись. Ответ ученика записывается на магнитную пленку. При этом даже робкий ученик чувствует себя свободно, не стесняется. Затем этот ответ прослуши-вает либо сам учитель, либо по его поручению — ученик. Ответ анализируется.

Письменные и графические работы можно контролировать как простейшими, так и более сложными техническими и электронными средствами.

Простейшие средства контроля— это перфокарты, электротабло. Перфокарта представляет собой плотную бумажную карточку, на которой написаны вопросы или другие задания. Там же приведены 3-4 варианта ответа. Ученику нужно соответствующим образом — обвести кружком, подчеркнуть и т.п. — отметить тот вариант, который он считает правильным. Имеется шаблон-дешифратор, с которым сопоставляется заполненная карточка. По дешифратору можно определить, правильно ли был дан ответ на карточке.

Применение ЭВМ как средства контроля имеет ту трудность, что необходимо различные варианты ошибок (или правильных ответов) формализовать и заменить числовым значением, а для последующих операций выработать расчетную формулу.

Функции 10-балльной системы оценки

результатов учебной деятельности учащихся

Основными функциями 10-балльной системы оценки результатов учебной деятельности учащихся являются:

образовательная, ориентирующая педагога на использование разнообразных форм, методов и средств контроля результатов обучения, содействующих продвижению учащихся к достижению более высоких уровней усвоения учебного материала;

стимулирующая, заключающаяся в установлении динамики достижений учащихся в усвоении знаний, характера познавательной деятельности и развитии индивидуальных качеств и свойств личности на всех этапах учебной деятельности;

диагностическая, обеспечивающая анализ, оперативно-функциональное регулирование и коррекцию образовательного процесса и учебной деятельности;

контролирующая, выражающаяся в определении уровня усвоения учебного материала при различных видах контроля и аттестации учащихся;

социальная, проявляющаяся в дифференцированном подходе к осуществлению контроля и оценке результатов учебной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей в соответствии с социальным заказом общества и государства.

Для оценки результатов учебной деятельности учащихся выделяется пять уровней усвоения учебного материала.

Первый уровень (низкий) — действия на узнавание, распознавание и различение понятий (объектов изучения).

Второй уровень (удовлетворительный) — действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения) на уровне памяти.

Третий уровень (средний) — действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изучения.

Четвертый уровень (достаточный) — действия по применению знаний в знакомой ситуации по образцу; объяснение сущности объектов изучения; выполнение действий с четко обозначенными правилами; применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новой учебной задачи.

Пятый уровень (высокий) — действия по применению знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач; самостоятельные действия по описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения.

Установленные уровни усвоения учебного материала в целях осуществления контрольно-оценочной деятельности соотносятся с основными функциями учебного процесса — распознавания, описания, объяснения и преобразования реальных и идеальных объектов изучения.

Основные результаты учебной деятельности учащихся по распознаванию объектов изучения, предъявленных в готовом виде, проявляются в их узнавании, обнаружении, опознании, различении по существенным признакам и свойствам и могут быть выражены словесно, образно, в действии.

Овладение функцией описания проявляется в воспроизведении учащимися отдельных сторон усваиваемого содержания, связей между его различными объектами и на этой основе осуществляется их перечисление, упорядочивание, группировка, классификация и демонстрация путем повествования, рассказа, выполнения упражнений, задач и заданий по известным правилам или образцу. Описание как функция учебного процесса включает и широкий круг видов учебной деятельности, опирающихся на мыслительные операции наблюдения, сравнения, анализа и синтеза.

Функция объяснения заключается в раскрытии сущности объекта изучения, требует от учащихся его предварительного описания и проявляется в установлении и обосновании закономерных связей и отношений, формулировании утверждений, демонстрации доказательств путем доводов и аргументов, логических выводов, выполнения различных заданий на основе известных правил, предписаний, схем, алгоритмов.

Освоение учащимися процедуры объяснения свидетельствует о том, что они умеют применять ранее усвоенные знания, пользоваться разными источниками знаний и применять их содержание для решения познавательных и учебных задач, оформления результатов работы — владеют и оперируют программным учебным материалом в знакомой ситуации.

Сформированность преобразовательной функции проявляется во владении и оперировании учащимися усвоенным учебным материалом как на основе заданных условий, ориентиров, известных правил и предписаний, так и в самостоятельном конструировании новых способов решения учебных задач, видоизменении объекта изучения, построении алгоритмов для выполнения заданий, получении практических результатов, связанных с конкретной ситуацией, степень знакомства с которой может быть различной.

Основными показателями соответствия результатов учебной деятельности учащихся установленным уровням усвоения учебного материала выступают мыслительные, словесно-логические, знаковые и предметные действия и операции по распознаванию, описанию, объяснению и преобразованию реальных и идеальных объектов изучения.

При этом распознавание, воспроизведение программного учебного материала, владение и оперирование им в знакомой и незнакомой ситуациях характеризуются полнотой, осознанностью, системностью, прочностью, мобильностью знаний, а также степенью познавательной самостоятельности учащихся в выполнении учебных задач.

Установленные уровни характеризуют степень усвоения знаний, развития умственных и практических действий, общеучебных, специальных предметных и других умений, познавательной самостоятельности учащихся.

На каждом из уровней осуществляется градация отметок по два балла по возрастающей от 1 до 10 баллов в виде 10-балльной шкалы оценки результатов учебной деятельности учащихся (табл.1).

На основании представленной 10-балльной шкалы оценки результатов учебной деятельности учащихся устанавливаются соответствующие нормы оценки по всем предметам.

Таблица 1

Десятибалльная шкала оценки результатов учебной деятельности учащихся

| Баллы | Показатели оценки |

| 1 | Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (фактов, терминов, явлений, инструктивных указаний, действий и т.д.) |

| 2 | Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде, и осуществление соответствующих практических действий |

| 3 | Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление объектов изучения), осуществление умственных и практических действий по образцу |

| 4 | Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти (определений, описание в устной или письменной формах объектов изучения с указанием общих и отличительных внешних признаков без их объяснения), осуществление умственных и практических действий по образцу |

| 5 | Осознанное воспроизведение значительной части программного учебного материала (описание объектов изучения с указанием общих и отличительных существенных признаков без их объяснения), осуществление умственных и практических действий по известным правилам или образцу |